La Grande Terreur nous regarde

On dira que c’est une étrange idée que d’en parler au cœur de l’été, mais il n’y a pas de saison pour cela. Ces photos, ces visages, ces regards, attrapent le lecteur et ne le lâchent pas. Autant dire que ce livre nous regarde. Enfin, un livre… : un album très grand format qui doit bien peser deux kgs mais qui n’a rien du beau-livre. Il ne viendrait d’ailleurs à personne l’envie d’en faire un coffee table book. Vu le contenu, ce serait obscène.

La Grande Terreur en URSS 1937-1938 (traduit du polonais et du russe par Véronique Patte et Agnès Wisniewski, 412 pages, 40 euros, Editions Noir sur Blanc) a bénéficié du concours d’un certain nombre de soutiens et d’auteurs, mais il a un maître d’œuvre, ou plutôt deux : le photographe polonais Tomasz Kizny, à qui l’on doit déjà le projet photographique Goulag (2003), et la journaliste et directrice artistique Dominique Roynette. Ils en ont eu l’idée fixe et en ont été hanté jusqu’à l’achèvement du projet.

La terreur stalinienne ? Il ne s’agit pas là de la traiter dans son ensemble, en y incluant les purges, déportations massives, dékoulakisations, mais uniquement ce que les Russes appelaient la « iejovchtchina » et que les historiens ont baptisé « la Grande Terreur » avec force majuscules, à savoir les purges politiques opérées par le NKVD en 1937-1938. 1,7 million de personnes arrêtées sur l’ensemble du territoire de l’Union soviétique pour « crimes contre l’Etat » dont 750 000 exécutées clandestinement, soit un millier par jour pendant deux ans, enterrées en secret dans des fosses communes. Cela a suscité toute une bibliothèque. On se souvient surtout des livres d’Arthur Koestler et de Robert Conquest, mais peu se sont donnés comme but de la restituer par le regard et le visage.

Au premier abord, c’est un recueil de photos de l’identité judiciaire prises par les fonctionnaires de la police politique (NKVD) quelques jours avant l’exécution. A l’examen, c’est bien plus que cela car Tomasz Kizny a enquêté avec l’association moscovite Memorial ; il a réalisé une véritable topographie de la barbarie moderne en photographiant les lieux d’exécution et d’enterrement, les objets des condamnés, les familles des proches … Ils sont l’autre face indispensable de cette histoire ; car pour eux, ce fut l’attente et le doute des années durant puisque leur parent, interné « sans droit de correspondance », était officiellement membre de l’innombrable tribu des disparus.

Ce massacre systématique à l’échelle d’un pays-continent se voulait entreprise de nettoyage, d’épuration, de prophylaxie sociale. Les coupables sont connus : Staline, Iagoda, Iejov, Beria, Vychinski, Khroutchev, car une postérité de réformateur n’exonère personne d’un passé de bourreau. Sans oublier les complicités internationales, des apparatchiks purs et durs aux idiots utiles en passant par les militants et les compagnons de route. Ceux qui ont couvert, excusé, justifié. Ils ne savaient pas ? Mais au même moment d’autres savaient et le faisaient savoir.

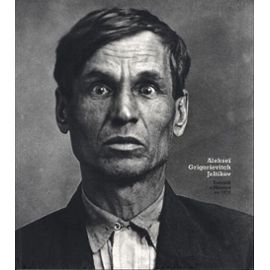

Le parti pris du recueil saute aux yeux dès la couverture. Ni titre, ni auteur, ni éditeur. Juste un portrait, un regard qui nous hante dès lors qu’on le croise et le fixe et cette mention : « Alekseï Grigorievitch Jeltikov. Exécuté à Moscou en 1937 ». Un coup de poing, un choc, une réflexion. Il faut aller voir la tranche du livre pour savoir. Aucun souci d’esthétisation, rien de morbide. Les images sont souvent de qualité (piqué, contraste) car ce sont des clichés 6x9cm tirés d’après des négatifs 13×18 ou 18x24cm. Tout est très précis : nom, origine, fonction, adresse, dates, études… Certains n’ont pas vingt ans, d’autres sont à la fin de leur vie, ils n’ont tous que quelques jours, parfois quelques heures à vivre. Ce J’accuse est d’autant plus terrible que le texte s’y fait modeste par rapport à l’image. Même s’il y en aura toujours, on les entend déjà, pour soupirer d’un « A quoi bon encore ? » face à toute tentative de documenter le crime de masse. Les artisans de la Terreur ont réalisé ces portraits pour identification, tout en activant l’entreprise d’oubli des condamnés. Raté. Avis aux fonctionnaires du massacre : n’archivez jamais !

Dans sa critique du livre, le grand slavisant Georges Nivat a comparé ces portraits soit à des gisants étrusques soit à « des masques d’outre-tombe, sculptés dans une éternité de douleur et d’étonnement », semblables aux milliers de masques tous blancs mais tous différents que l’on peut découvrir à Tokyo en visitant le musée des masques Nô. On ne saurait mieux dire à quel point la terreur stalinienne ne regarde pas que les Russes mais l’humanité.

Ces photos sont à ranger dans une anthologie de la terreur entre les gravures de Goya et les dessins de Music. J’ignore si cela aide à concevoir l’inconcevable. Des documents d’archives sont reproduits, notamment l’administration de l’assassinat et les procédures d’exécution : fusillade dans une « cellule de la mort ». Comprend-on mieux désormais cette volonté d’anéantissement des « ennemis du peuple » dont la logique, une fois mise à nu, fait froid dans le dos si l’on songe qu’elle a fait école, au Kampuchéa notamment ? Dans sa contribution sur « le silence assourdissant des images », Christian Caujolle n’hésite d’ailleurs pas à mettre cet inventaire visuel en parallèle avec celui réalisé par un seul auteur à S-21, le centre de détention et de torture des Khmers rouges. Les clés d’explication sont là, et les historiens (Nicolas Werth notamment invite à « repenser » la Grande Terreur), convoqués à donner des textes autour de ces images, sont souvent convaincants, notamment lorsqu’ils disent l’impuissance des Russes aujourd’hui à circonscrire le Mal dans leur mémoire de la Terreur, comme l’explique l’historien Arseni Roguinski :

« A la différence des nazis qui tuaient essentiellement les « étrangers »- les Juifs, les Polonais, les Russes-, en Russie on tuait essentiellement les Russes, ce que la conscience refuse d’accepter. Dans notre mémoire de la Terreur, nous sommes incapables de répartir les rôles principaux, nous sommes incapables de mettre à leur place les pronoms « nous » et « eux ». »

Mais encore ? Peut-être que la phrase du philosophe Georges Didi-Huberman, spécialiste de l’image, placée en épigraphe de l’album, qui me parut si déroutante de prime abord est, à la réflexion, éclairante :

« Pour savoir, il faut s’imaginer »

630

commentaires