Du bref et illusoire « moment français » de la prose anglaise

Il fut un temps où la littérature anglaise avait l’accent français. Au propre comme au figuré. C’était un temps où la France passait pour une nation certes littéraire, mais aussi pour un pays de grammairiens. Rien à voir avec le fait que le français fut la langue des grandes cours aristocratiques d’Europe au Grand Siècle et au siècle des Lumières. Ce n’est pas non plus une simple question de snobisme, phénomène inverse à l’anglomanie affectée chez certains happy few parisiens dans l’entre-deux-guerres. C’est bien d’une profonde tendance de la prose anglaise qu’il s’agit.

Virginia Woolf s’en était fait l’écho dans une entrée de son Journal en 1928 où elle formait le projet d’écrire un article justement intitulé « On not Knowing French ». Elle est représentative de la dernière génération d’écrivains anglais qui s’enorgueillirent d’une influence française avant de se tourner vers l’Amérique. Gilles Philippe, professeur à l’université de Lausanne, l’évoque dès l’entame de son French style (248 pages, 20 euros, Les impressions nouvelles). Une enquête davantage qu’un essai sur le moment français de la prose de anglaise ; c’est à dire, si l’on a bien compris : de langue anglaise, encore qu’il impose une étrange restriction à son champ de recherche lorsqu’il précise ne pas retenir James Joyce « qui ne saurait être revendiqué par la littérature anglaise, au sens que nous donnons à ce terme : il n’a vécu en Angleterre que très épisodiquement ».

Il met l’accent sur l’accent tel qu’il l’a perçu en se mettant à l’écoute de la production littéraire outre-Manche de 1880 aux années trente. Comme si, jouissant du privilège bien établi de régenter l’immense territoire de la poésie, sa langue avait en contrepartie renoncé à occuper celui de la prose. Ils s’étaient convaincus que le style, c’est la France. Un Yalta en quelque sorte. A ceci près que le français semblait avoir le monopole de son territoire quand l’anglais disputait celui du sien à l’italien et l’allemand.

Spécialiste du génie de la langue française auquel il a consacré plusieurs livres, on dira qu’il a l’oreille fine, quoique légèrement orientée. Rien ne lui a échappé de francophile, voire de francolâtre, dans le commentaire et la critique parus dans ce temps-là, notamment dans la revue The Criterion, leur Nrf., qui parut sous la direction du poète et critique T.S. Eliot de 1922 à 1939 et demeure pour le chercheur un champ d’observation sans égal.

Qu’appréciaient-ils donc chez nos écrivains qui leur fit exprimer une telle gratitude à leur endroit ? D’abord et avant tout ce qui leur manquait : le souci de la langue dans ce que cette préoccupation peut avoir parfois de plus technique, un gros mot semble-t-il dans leurs cercles lettrés. Ainsi chercherait-on en vain l’équivalent anglais du fameux article de Proust sur le style de Flaubert. Pour le reste, le style est l’homme même, il n’y a pas à en sortir. Donc une personnalité capable d’user du langage de tous pour en faire le langage d’un seul.

En fait, il semble que lorsqu’ils se sont posés la question du style, plutôt de chercher dans leur propre tradition littéraire qui y répondait et comment, ils aient préféré trouver la réponse en France du côté de Flaubert : combinaisons rythmiques, style indirect libre, refus d’user deux fois du même mot dans un même paragraphe… D’autres doivent au Rémy de Gourmont de la Culture des idées (1930) et à sa théorie de la dissociation des idées. D’autres tel Yeats à Zola, ou Conrad à Anatole France. D’autres encore, tel Henry James, ne jurait que par le génie de Renan tenu pour le plus grand styliste français de son époque : « magique », modéré », exact », « sans défaut »…Il est vrai que le même s’était enthousiasmé avec autant de ferveur pour Sainte-Beuve, Eugène Fromentin, Eugénie de Guérin, Edmond Schérer, George Sand, Pierre Loti… Mais beaucoup en revenaient encore et encore à Flaubert tel Lytton Strachey qui n’avait pas trop de superlatifs pour louer son élégance, son souci du rythme.

Au fond, davantage que d’«influence », c’est de « référence » qu’il conviendrait de parler ici. A titre d’exemple, Gilles Philippe a raison de citer le cas d’Edgar Poe qui, à une certaine époque en France, était cité à tout propos comme référence alors que son influence était faible. Mais s’agissant de la forte présence du style français dans le discours littéraire anglais, comment distinguer la référence de l’influence ?

Le processus semble tellement diffus, impalpable, implicite, transparent qu’on peut se demander s’il suffit d’effectuer un minutieux repérage des tours stylistiques dans le roman anglais à la charnière des XIX et XX ème siècle, parfois mis en parallèle avec les traductions anglaises des œuvres de Flaubert et de Zola. Ou s’il est raisonnable de pratiquer un si grand écart en regroupant Lord Jim et Madame Bovary au motif qu’ils partagent un même jeu sur l’impersonnel et la substantivation des verbes. Pour y parvenir, Gilles Philippe n’hésite pas à sacrifier ce que la qualité d’auteur peut avoir d’individualiste au profit de « la dimension collective des faits de style ». De quoi offrir un portrait de groupe à travers une vision panoramique plutôt qu’une somme de miniatures détachées les unes des autres et sans lien apparent.

L’exploration de ce moment français des lettres anglaises montre qu’elles ont été surtout les victimes consentantes d’une illusion née du goût du dépaysement et encouragée par le prestige dont jouissait alors la littérature française. De quoi en tout cas prendre la mesure de la domination de Flaubert sur les Lettres. Reste à savoir si ledit prestige était usurpé. On peut s’amuser à pêcher dans ces romans un certain nombre de calques syntaxiques ou de gallicismes lexicaux (to assist at plutot que to attend etc)., qu’est-ce que cela prouve sinon une certaine sensibilité à l’air du temps ?

Gilles Philippe le sait bien qui s’autorise in fine un saut en dehors du cadre qu’il s’était fixé afin de montrer que l’analyse syntaxique n’épuise pas la description du fait syntaxique. Pour expliquer ce qu’a pu être « le sentiment du bien écrit » par lequel les Anglais se sont persuadés que les Français écrivaient bien, il compare les différentes traductions de l’incipit de The Stranger d’Albert Camus : « Mother died today », « Maman died today », « Today, Mother has died », « Today, Maman died » (on lira à ce sujet l’article éclairant de Ryan Bloom dans le New Yorker).

Virginia Woolf se demandait comment on pouvait éviter de bien écrire dans une langue qui possède des mots tels que « amertume » ou « pierreries ». A la réflexion, on peut, hélas.

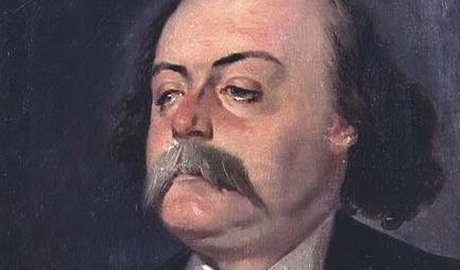

(« Gustave Flaubert » D.R. ; « Henry James » photo D.R. ; « T.S. Eliot » photo George Douglas)

805 Réponses pour Du bref et illusoire « moment français » de la prose anglaise

renato, hihi, que les pseudos passent par la moulinette à ragots, c’est une chose.

Jamais je n’ai écrit que ranata, reine de java, est un vieux toquard déplumé en robe de chambre, qui lance dans le vide sidéral, des anathèmes insignifiants ?

Ben, voilà. C’est fait.

Et tu as une chance de cocu, de coucou.

C’est que la rdl soit devenue Venus Beauté Institut.

Tu y es pour quelque chose ?

et pour que les choses soient très claires, une bonne fois pour toutesrenato-hihi.

Tu as d’autant plus de chances que la rdl ait été caviardée,

C’est que l’usage de battes de baise-ball aurait pu très mal finir pour ton mentor. Avec des pinces. Pour lui.

Pauvre lvdlb, elle crache son venin et elle prétendrait qu’on encaisse tranquilles? mais elle sort d’où?!

ma pauvre renata, le venin, comme vous dites est un puissant remède.

805

commentaires