James Joyce se promène à lunapark

Les lecteurs de Joyce se souviennent sans doute d’Anna Livia Plurabelle, fragment de Finnegans Wake de James Joyce, dont une éblouissante traduction collective avait été entreprise en 1931 par l’auteur et ses amis, qui fut reprise en 1962, en annexe de fragments plus longs du livre adaptés par André du Bouchet, dans un petit volume publié par Gallimard en 1962. Cette traduction, je voulais la republier depuis plusieurs années dans Luna-Park. Il y avait urgence à la redonner. C’est un texte court, sept pages dans Luna-Park. Pourquoi la réimprimer ? Parce que l’adaptation par du Bouchet de Finnegans Wake formait l’essentiel du petit livre de 1962, et que cette adaptation ayant été reprise chez Fata Morgana en 2003, l’annexe se trouvait en quelque sorte oubliée. Or, sans médire du beau travail d’André du Bouchet, la partie la plus importante du livre de 1962, les pages d’Anna Livia Plurabelle, traduites par Joyce et ses prestigieux amis, Samuel Beckett, Alfred Perron, Ivan Goll, Eugène Jolas, Paul Léon, Adrienne Monnier et Philippe Soupault, formaient le moment culminant de ce petit livre, non seulement historiquement, mais parce cette prouesse avait mobilisé les amis de Joyce et Joyce lui-même, durant , comme l’a rapporté Philippe Soupault, quinze séances de trois heures, et qu’elle constitue une performance exceptionnelle sans égale dans l’histoire de la traduction. Et un texte sublime, crucial dans l’histoire de la littérature.

Les lecteurs de Joyce se souviennent sans doute d’Anna Livia Plurabelle, fragment de Finnegans Wake de James Joyce, dont une éblouissante traduction collective avait été entreprise en 1931 par l’auteur et ses amis, qui fut reprise en 1962, en annexe de fragments plus longs du livre adaptés par André du Bouchet, dans un petit volume publié par Gallimard en 1962. Cette traduction, je voulais la republier depuis plusieurs années dans Luna-Park. Il y avait urgence à la redonner. C’est un texte court, sept pages dans Luna-Park. Pourquoi la réimprimer ? Parce que l’adaptation par du Bouchet de Finnegans Wake formait l’essentiel du petit livre de 1962, et que cette adaptation ayant été reprise chez Fata Morgana en 2003, l’annexe se trouvait en quelque sorte oubliée. Or, sans médire du beau travail d’André du Bouchet, la partie la plus importante du livre de 1962, les pages d’Anna Livia Plurabelle, traduites par Joyce et ses prestigieux amis, Samuel Beckett, Alfred Perron, Ivan Goll, Eugène Jolas, Paul Léon, Adrienne Monnier et Philippe Soupault, formaient le moment culminant de ce petit livre, non seulement historiquement, mais parce cette prouesse avait mobilisé les amis de Joyce et Joyce lui-même, durant , comme l’a rapporté Philippe Soupault, quinze séances de trois heures, et qu’elle constitue une performance exceptionnelle sans égale dans l’histoire de la traduction. Et un texte sublime, crucial dans l’histoire de la littérature.

On sait que le passage Anna Livia Plurabelle mêle les noms de cours d’eau du monde entier, que Livia se réfère à la Liffey qui traverse Dublin, où les lavandières lavent le linge à la nuit tombante, mais aussi à Livia, à la chevelure de Livia Schmitz, l’épouse de son ami l’écrivain Italo Svevo, chevelure assimilée ici à la fluidité de la rivière. Anna Livia Plurabelle est un passage génial, un morceau d’anthologie, expressément choisi par Joyce. L’importance qu’il y accorde est soulignée par le fait qu’il entreprit la translation du même passage, exactement, en italien avec Nino Frank et Ettore Settani. Elle parut à Rome dans la revue Prospettive avec cet avertissement : « Le lecteur doit savoir que dans cet extrait de Finnegans Wake il n’y a pas d’erreur d’impression. Chaque mot, chaque virgule, chaque accent figurent dans l’original. Toute étrangeté qui pourrait sembler une faute du prote doit être exclusivement portée au débit ou au crédit de Joyce. »

Il en va de même dans Luna-Park où les épreuves ont été corrigées et comparées plusieurs fois avec la traduction originale parue en 1931. Je souhaitais donc, depuis plusieurs années, redonner à lire ces quelques pages, car il y avait fort à parier que, dès lors qu’elles n’étaient plus arrimées à une traduction d’un fragment plus important, elles resteraient en rade. Antoine Gallimard qui a toujours manifesté grande sympathie pour Luna-Park donnait son accord mais il ne pouvait me le donner sans celui de l’ayant-droit de James Joyce, son petit-fils Stephen. Je pensais que ceci ne poserait aucun problème, les pages n’étaient pas inédites, il s’agissait d’une traduction, et quelques pages seulement (sept dans Luna-Park, dix dans l’édition Gallimard). L’accord de Stephen Joyce me semblait ne devoir comporter aucune difficulté : il m’avait d’une manière ostentatoire, à vrai dire embarrassante, manifesté une vive sympathie, publiquement. Une sympathie un peu trop vive, à vrai dire suspecte, puisque cela se passait lors du colloque Joyce à la Sorbonne où Jacques Aubert m’avait aimablement invité en 1990 parmi d’autres joyciens dont André Topia et Jean-Michel Rabaté, parce que je venais de faire paraître le témoignage d’Eugène Jolas sur James Joyce (Plon, 1990).

Ce jour-là, le petit-fils de Joyce, Stephen, fut lourd en tonitruant que j’étais le plus sympathique des intervenants, et en déclarant tout son inintérêt pour les autres intervenants universitaires aux côtés desquels j’avais pris place. Compte tenu du fait que la Pléiade Joyce est sans doute la plus réussie de toute la collection, en particulier l’édition et l’appareil scientifique d’Ulysse, ces commentaires étaient malvenus, injustes, et encombrants pour moi. Dans ces conditions, vingt ans plus tard, j’étais au moins en droit d’espérer l’autorisation de cet ayant-droit un peu trop enthousiaste. Je ne manquai pas de lui écrire mais il se terra courageusement derrière la représentante des éditions Gallimard, ne dit ni oui ni non, demandant que je lui fournisse le texte original anglais d’Eugène Jolas, comme si cela constituait une condition préalable à son accord. Je le lui fis parvenir. L’établissement du texte à partir de manuscrits dont j’ai donné quelques fac-similés dans Sur Joyce d’Eugène Jolas chez Plon avait été un long travail. Il ne daigna pas seulement en accuser réception et finalement s’opposa à ce que Luna-Park donne à lire ces pages de son illustre aïeul et de ses amis traducteurs. Sans la moindre explication. Triste pouvoir que celui d’empêcher la lecture d’Anna Livia Plurabelle et piètre service rendu à la mémoire du grand écrivain.

Si autrefois, j’avais pris mes responsabilités en publiant un important texte inédit d’Artaud dans le premier numéro de la nouvelle série de la revue en 2003, en ignorant délibérément les gesticulations d’un ayant-droit pénible, cette fois j’ai attendu patiemment que Joyce soit dans le domaine public. Et voici donc dans Luna-Park # 7, à nouveau, ce texte inouï, « Anna Livia Plurabelle », sous nos yeux – et l’œil écoute – en toute liberté.

Si autrefois, j’avais pris mes responsabilités en publiant un important texte inédit d’Artaud dans le premier numéro de la nouvelle série de la revue en 2003, en ignorant délibérément les gesticulations d’un ayant-droit pénible, cette fois j’ai attendu patiemment que Joyce soit dans le domaine public. Et voici donc dans Luna-Park # 7, à nouveau, ce texte inouï, « Anna Livia Plurabelle », sous nos yeux – et l’œil écoute – en toute liberté.

James Joyce a écrit « Paris, lumière pour les amants dans la forêt du monde », et je transpose aussitôt en « James Joyce, lumière pour les amoureux de la langue dans la forêt des mots ». De la littérature, c’est-à-dire de la langue, de « l’élangue » (Lacan), des langues, de l’écriture, de l’exil, de la vie vécue dans les mots… Joyce, de l’instant où je l’ai découvert, est devenu un phare, comme Beckett, Burroughs et Gertrude Stein. Tout ce que James Joyce a dit de Finnegans Wake est exact. Le livre de la nuit par opposition au livre d’un jour, Ulysse. Non seulement l’Histoire était un cauchemar dont il tentait de s’éveiller : Finnegans Wake paraît en 1939 juste avant la seconde Guerre mondiale. Ces moments dramatiques et crépusculaires furent bien rendus par Eugène Jolas.

Une autre citation me revient souvent à l’esprit, elle est du dadaïste Clément Pansaers : « Dans la vie n’est intéressante que la fantaisie chevauchant le hasard. » Car le hasard a voulu que je croise souvent James Joyce, ou les traces laissées par James Joyce. Vivant au début des années 1980 au 36 avenue Jean Moulin dans l’appartement bourré d’archives où avaient vécu René de Solier et Germaine Richier qui ne jetaient rien, pas même un billet d’avion ou une facture de blanchisseur, je découvris, les mains noires de poussière, les narines aussi, des tonnes de papiers. Je fis don à la bibliothèque littéraire Doucet de centaines de lettres (Michel Butor, Jean Paulhan, Marcel Arland, André Pieyre de Mandiargues, entre autres), je remis à Paule Thévenin des lettres d’Artaud qui avait collaboré à la revue 84 dont René de Solier avait été l’un des animateurs avec Marcel Bisiaux. Je dégageai aussi quelques feuilles de la main d’André du Bouchet qui avait traduit trois rêves de James Joyce. D’où venaient ces rêves ? Je l’ignore. André du Bouchet avait été le mari de Tina Jolas, l’une des deux filles, avec le compositeur Betsy Jolas, de l’écrivain et éditeur Eugène Jolas, directeur avec Elliot Paul, de la fabuleuse revue de langue anglaise à Paris, transition, dont j’étais fanatique, pas seulement pour les couvertures de Duchamp ou Léger, on s’en doute. A partir de là bien des choses s’enchaînent.

J’étais déjà en correspondance avec le remarquable biographe de James Joyce. C’est sans doute l’une des plus belles et nécessaires biographies qui soient car, au-delà de la vie de Joyce, déjà intéressante en soi, par sa dimension d’aventure et d’exil, par la ténacité de l’auteur et son courage, – produire une œuvre joyeuse malgré les contrariétés du destin-, elle montre l’imbrication permanente, ludique, détaillée, de la vie et de l’œuvre. Richard Ellmann à qui je faisais le service de Luna-Park et qui en accusait réception avec des éloges bien agréables de la part d’un tel connaisseur, m’avait même offert un texte de lui sur une aventure amoureuse de James Joyce à Zurich, grâce à l’entremise de Frank Budgen. Ce texte, le croira-t-on, Dominique Aury l’avait trouvé trop audacieux pour la NRF ! L’auteur d’Histoire d’O que j’eus le plaisir de rencontrer ensuite, charmante et sachant tout de la NRF, déclarant forfait, ça ne s’invente pas ! Il va sans dire que je publiai le récit d’Ellmann dans Luna-Park avec joie, comme un cadeau inespéré ! J’ouvre donc la biographie d’Ellmann, et ne vois nulle part trace de ces rêves, dont l’un, percutant. Je les lui communique, il bondit d’enthousiasme. Il ne les connaît pas et achève justement une version augmentée de sa biographie dont l’originale avait paru en 1959. Il me demande si je peux obtenir d’André du Bouchet les textes originaux de Joyce. Rue Saint-André-des-Arts, André du Bouchet me reçoit très aimablement en-dessous d’une belle toile de Tal Coat, mais tombe des nues ; il n’a pas les originaux de Joyce, se souvient vaguement, en effet, de sa traduction faite à partir d’un petit cahier de la main de Joyce, sans doute prêté par Nora Joyce aux Jolas peu après la mort de Joyce.

Ceci donnera lieu à un amusant quiproquo, si l’on ose dire. Il ne reste donc plus à Ellmann qu’à traduire en anglais les traductions d’André du Bouchet et à le consulter dans le cas où il aurait gardé assez en mémoire les mots de Joyce, car Ellmann tente logiquement de se glisser dans la langue de Joyce, d’écrire comme il l’aurait fait. Sa version augmentée paraît en 1982 avec les trois rêves que j’avais fait paraître entretemps dans la revue Luna-Park, André du Bouchet m’en déclarant, suivant le terme en usage, « l’inventeur » et Ellmann me citant, ainsi que la revue, ce qui fait toujours plaisir. Le quiproquo vient ensuite. Gallimard entreprend de donner une nouvelle traduction de la biographie dont la première version avait déjà paru en français en 1962 traduite par André Cœuroy. Marie Tadié est désignée pour traduire l’édition anglaise augmentée tout en conservant le travail initial de Cœuroy. Il se trouve que je connais aussi Marie Tadié et Richard Ellmann me demande d’attirer son attention : il ne faut surtout pas traduire les rêves de Joyce à partir de son livre, puisque le texte original est français. La traduction d’André du Bouchet est à reprendre, il ne faut pas traduire la traduction Ellmann de la traduction du Bouchet. Mais Marie Tadié ne l’entend pas de cette oreille. Elle trouve notre histoire bien compliquée. Elle traduit le livre d’Ellmann, point barre. Je repars de chez elle avec une seule certitude : elle lisait la Recherche du temps perdu à son fils, le soir avant de s’endormir. Je suppose que si Ellmann avait donné le texte français en note, elle aurait peut-être fléchi mais le texte français de du Bouchet ne fait pas partie du livre. Je ne lâche pas prise. Je finis par parler à l’éditeur du livre chez Gallimard. A la fabrication on insère en catimini le texte français de du Bouchet. Ouf !

Joyce a toujours tenu pour moi, ou dans la modeste histoire de la modeste revue apériodique qu’est Luna-Park une place prépondérante. Dans le même numéro 7, avec un logogramme de Christian Dotremont en couverture (« L’une à Park »), où en mars 1981, Samuel Beckett m’avait confié le premier des textes de Mal vu mal dit, pur chef d’œuvre, Luna-Park donnait d’autres inédits de Joyce, les émouvantes notations du « Carnet de Trieste » tenu entre 1907 et 1909, traduit par Philippe Roussin. Quand j’ai résidé à la Villa Kujoyama à Kyoto, je suis allé rencontrer à Tokyo le traducteur de Finnegans Wake, Yanase Naoki, dont m’avait parlé John Cage. L’entretien avec ce passionnant personnage a paru dans mon livre Dada au Japon (PUF, 2002). De même en 1985, dans le numéro double 8/9 de la première série de Luna-Park j’avais interviewé Philippe Lavergne au sujet de sa traduction intégrale de Finnegans Wake. Ce numéro donnait en couverture l’un des portraits de Joyce par Brancusi.

La revue transition m’intéressait d’autant plus qu’Eugène Jolas n’avait pas seulement publié progressivement le work in progress, l’œuvre en cours de Joyce, mais aussi en lui accordant grande place, Gertrude Stein. D’autre part, Jolas avait déjà l’œil sur Dada, sur les constructivistes (Moholy-Nagy). Il publiait des morceaux du journal du fondateur du Cabaret Voltaire, Hugo Ball. Jolas était un esprit universel, et son amitié pour Joyce n’était que logique. Un beau jour, alors que j’habitais rue de la Gaité, je me suis rendu compte que Maria Jolas, la femme d’Eugène Jolas, traductrice de Nathalie Sarraute par ailleurs, demeurait en haut de la rue de Rennes, à quelques pas de chez moi. Je l’ai appelée, elle m’a reçu, elle m’a appris qu’il ne restait rien des archives de transition, que les Allemands en avaient détruit la plupart. Je demandai s’il restait des écrits de Jolas lui-même, des mémoires. Elle avait tendance à y accorder peu d’importance depuis qu’elle-même avait écrit ses mémoires. Jolas était mort en 1952. Ses mémoires comptaient quarante ans de vie de plus. Je grattai quand même un peu et elle me désigna une malle qui n’avait plus été ouverte depuis la mort de Jolas. J’y trouvai un trésor, un manuscrit en anglais sur Joyce, écrit par Jolas pendant qu’il était en mission de dénazification de la presse en Allemagne. C’est ce livre que je fis paraître en 1990, mais c’est encore une autre histoire. Comme tout ce qui concerne Joyce, elle ne fut pas simple non plus.

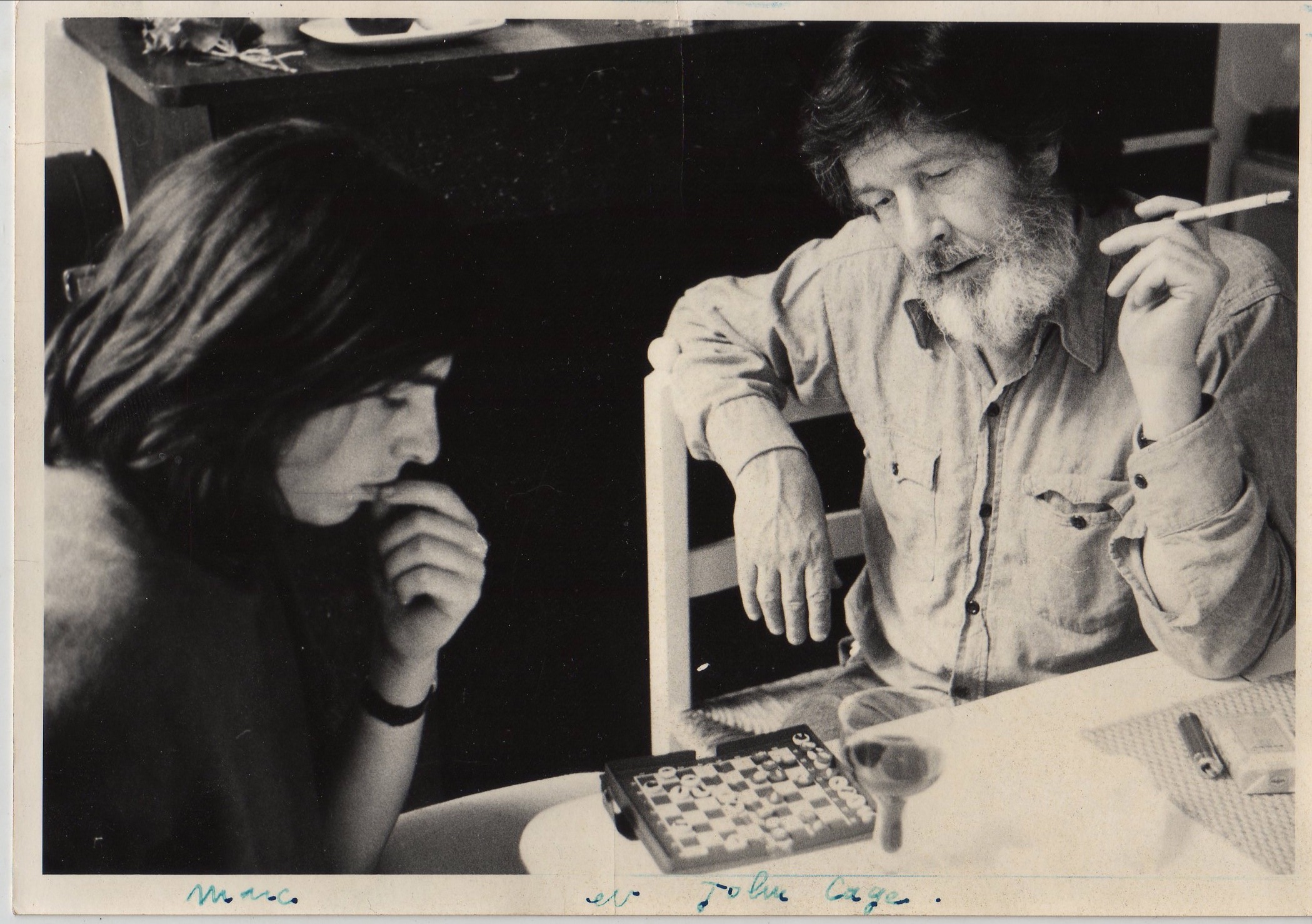

« Le jeune Marc Dachy, éditeur et traducteur de « Conversations avec Cage » de Kostelanetz aux éditions des Syrtes, en pleine partie avec John Cage » photo D.R. ; « Couverture avec logogramme de Christian Dotremont » ; « James Joyce, 1926 » photo D.R.)

lunapark

#7 Nouvelle série

Printemps 2013

192 pages, 19 euros,

Transedition

revuelunapark@msn.com ou Luna-Park Transédition, 6 rue Boissonade, boite 18, 75014 Paris

12 Réponses pour James Joyce se promène à lunapark

Merci pour ce passionnant article!

Marc Dachy, en quatrième de couverture de son N° 1 de Luna Park de l’ hiver 1974 avait noté ceci :

» Les magistrats dénoncent entre autre le rôle néfaste des courses de lévriers et des luna-parks. »

Cela reste toujours d’ actualité…

Marc Dachy a publié dans son numéro 5 (achevé d’imprimer 24 octobre 1979)ces fameuses « notes en rêves » de James Joyce.

» Je me suis couché sur le pont, contre la chambre de chauffe »…

Mais une question me taraude l’esprit, Marc Dachy, êtes-vous toujours d’ accord avec cet Editorial de Lu na park de Janvier 2003?

» Le commerce a cru parfois trouver son compte dans l’industrialisation de telles ou telles données ou découvertes. Ou a-t-il voulu donner le change? Défaillance de la machine de contrôle ? Le commerce ne s’est en tout état de cause récemment rendu propriétaire de pans entiers de l’édition et de la culture que pour décréter la « mort» de l’exception culturelle et en fin de compte, dévaluer, brader à l’encan, la volonté de pouvoir finissant par trahir sa réalité jusqu’à négliger la logique commerciale censée la fonder et au nom de laquelle achats et concentrations ont eu pour premières conséquences la mise à l’écart de personnalités, de projets éditoriaux.

Ce n’est plus la démocratisation des savoirs qui est en jeu mais la démocratie elle-même. Qui ne voit que dans cette course à la rentabilité à court terme, et à la vue courte, l’édition a tout à perdre et se met en position de censurer le sens nouveau ? Les progrès techniques se multiplient, les projets ambitieux ou simplement libres, se raréfient. De grands éditeurs et des libraires libres sont les premiers menacés par les monopoles de distribution et la vulgarité commerciale.

Un siècle d’avant-gardes nous enseigne sans détour que tout ce qui a véritablement eu lieu fut le fait d’initiatives indépendantes, de revues de laboratoire, de créateurs et penseurs isolés, de gestes singuliers. Un de ces jours, tout sera à refaire, unité d’édition par unité d’édition, revue par revue. Ce sera la mondrianisation contre la mondialisation, contre les concentrations de l’effacement, pour l’avènement des créateurs, des données, des livres, des découvertes. »

Bien à vous.

Oui cher ou chère versubtil, je suis toujours d’accord avec cet éditorial mais vous ne m’en dites pas assez pour que je comprenne où vous m’imaginez éventuellement avoir changé d’avis car cette déclaration évoque bien des questions. Je saisis l’opportunité pour signaler un lapsus calami sans doute en raison du prénom d’André du Bouchet: je l’ai vu chez lui rue Dauphine et non rue Saint-André-des-Arts. Autre chose: le nom d’Alfred Perron, il figure bien ainsi au bas de la traduction, mais c’est à Alfred Péron que Beckett dédia Murphy bien des années plus tard. Bien à vous aussi, Marc Dachy

Peut-être le début de cet éditorial, en mixant deux moments, par exemple l’intérêt porté par les éditeurs pour

En tous cas vous connaissez bien la revue et à citer cette phrase que j’avais aimé donner en 1974, vous me bluffez ! Subtil !

ERRATUM: Veuillez ignorer la première phrase non achevée dans le commentaire ci-dessus, merci.

Il s’agit surtout de la conclusion de ce texte qui n’ est pas restitué dans sa totalité, comme vous avez pu le constater, sur laquelle je voulais vous voir revenir.

Une avant-garde, selon vous, est-elle encore possible dans les termes exposés ci-dessus et dans les conditions posées par le développement du numérique?

Sinon, j’ ai gardé précieusement les premiers numéros de votre revue, m’y étant abonné à l’époque et comme René de Solier et Germaine Richier, je n’ ai pas seulement gardés les cinq premiers numéros de Luna Park, mais aussi votre facture expédiée de Belgique et réglée par trente cinq coupons réponses internationaux…

Moins anecdotiquement,le fait que votre revue insistait sur le rapport écriture/peinture en faisant la jonction avec les avant-gardes historiques avec des textes inédits ou rares et le création toute contemporaine, m’avait tout de suite retenu.

Merci de vos réponses directes et sympathique!

( Je vais me procurer le dernier numéro de la revue.)

» et LA création contemporaine » fallait-il lire.

Franchement, comment blâmer Marie Tadié qui trouve le cours de la traduction de ces « trois rêves » loin, très loin, d’être un fleuve tranquille ? Moi aussi j’ai envie de m’écrier : « Garonne, Garonne ! », comme Joyce, et éprouve le besoin de jouir d’un peu de repos, de contempler un courant majestueusement calme où les événements s’enchaînent sans plus de surprises, loin des remous de cette sauvage « continuarration », toujours pour reprendre un mot de l’Irlandais, pleine de chutes niagaresques, sinon cauchemardesques pour une traductrice. L’article, et tous les épisodes vivement narrés et hautement intéressants qu’il décrit, donne envie d’en savoir plus sur le livre de Jolas à propos de Joyce (« Sur Joyce », chez Plon, je crois, et préfacé par M. Dachy). Joyce et les surréalistes français m’attirent depuis l’adolescence, je savais les connexions qu’ils entretenaient (avec chaleur, résolument latine, ou dans une retenue un peu plus britannique), la revue américaine Transition étant d’ailleurs ouvertement une revue surréaliste des plus passionnément orthodoxes ou pour le moins très raccord avec la pensée de Breton, mais les rapprochements avec l’oeuvre de Joyce étaient-ils si flagrants et si naturels ? Jolas, polyglotte de passion, avait peut-être intérêt (quelque chose de noble, cela va sans dire) à mettre un grand signe d’équivalence entre l’art joycien et la pratique surréaliste, pour lui cela participait peut-être de l’ethos « transnational » très cher au coeur des artistes et intellectuels libres de l’époque. Quand on lit le Finnegans nous sommes plongés, dès le commencement, dans un océan, une forêt, où l’humour (parfois grinçant mais à mon sens jamais faile ni ricaneur) règne. Joyce semble balayer, d’un grand rire blanc, toutes les chapelles, tous les cultes et leurs cuisines artistiques (y compris la religion renaissante de la celtitude dans son pays d’origine.) Je le vois beaucoup plus proche d’un homme comme Ph. Soupault (qui je crois fut un grand connaisseur et ami de Joyce) ou de Léon-Paul Fargue.

Il paraît difficile de commander le livre de Jolas paru en 1990 en ligne ou chez des libraires, j’en fais l’expérience en ce moment…mais cela reste possible.

« On sait que le passage Anna Livia Plurabelle mêle les noms de cours d’eau du monde entier »

La transition semble se jouer ici entre le surréalisme et l’OuLiPo ?

L’avant-garde finit parfois en impasse, pour mieux renaître ailleurs, versubtil !

Merci

James Joyce se promène à lunapark

Franchement, laissez tomber toutes ces traductions impuissantes… Apprenez l’anglais ! Joyce est intraduisible. Et c’est tant mieux et plus !

12

commentaires