Ce quelque chose d’absent qui tourmentait Laurent Mauvignier

Nombre de romans plombent la rentrée, rares sont ceux qui la surplombent. La Maison vide (744 pages, 25 euros, Minuit) de Laurent Mauvignier est du lot. C’est une fresque familiale assez inattendue bien que cet auteur nous surprenne à chacun de ses livres. Puissance d’évocation, écriture ample, tressée, subtile, raffinée, précise… : l’impression provoquée par un tel embarras de richesses, un tel sens du romanesque, une telle émeute de sensations et une telle maitrise, si peu communes dans un roman contemporain, laissent admiratif face à l’ambition du projet et l’ampleur de la réalisation. Surtout, ne reculez pas face à l’épaisseur !

Tout roman est au départ une maison à construire et à remplir. Du moins est-ce ainsi que Laurent Mauvignier aime à se le représenter à chaque fois avant le grand saut dans le vide. Comme dans Loin d’eux (1999) et Apprendre à finir (2000), la maison est celle de sa mère mais elle est tout sauf un décor Les héritiers d’une maison de famille fermée pendant vingt ans, sur le flanc d’un village aujourd’hui en partie abandonné non loin de La Bassée, commune d’Indre-et-Loire assez analogue à celle de Descartes en Touraine où l’auteur a grandi (la mère l’y rêvait guichetier au Crédit Agricole), la rouvrent en 1976. La Bassée est à Mauvignier ce que le comté de Yoknapatawpha (Mississippi) est à Faulkner ou le village de Macondo à Garcia Marquez. Un lieu fictif recréé pour les besoins de son œuvre et que l’on retrouve dans plusieurs de ses romans.

Trois générations se sont succédé dans celle de Mauvignier des arrières-grands-parents au père du narrateur. Le récit culmine donc dans les années 50 (l’auteur est né en 1967). Des objets, des lettres, des livres, des photos, des médailles, des archives et tous les volumes des Rougon-Macquart rangés au grenier s’offrent à la vue. Chacun raconte des histoires. Rien que de très classique. Ce qui ne l’est pas, c’est ce que Mauvignier en fait : l’histoire intérieure d’une famille. Enfin, « une » famille… C’est bien de la sienne qu’il s’agit au départ puisque l’auteur tente de comprendre à travers le suicide de son père en 1983 (une violence extrême que l’adolescent de 16 ans a prise de plein fouet) le mécanisme d’une déchéance dans ses racines les plus profondes et les plus anciennes. « C’est parfois par l’invention que l’histoire peut parfois survivre à l’oubli » écrit-il. Il recolle les morceaux des légendes familiales sur une ou deux générations et au-delà l’imaginaire prend le relais. Sauf à ce que la grande histoire vienne à son secours. Ainsi pour le massacre de Maillé, l’un des « morceaux » de ce roman

Mauvignier vient donc d’une famille ouvrière d’une petite ville du Nord. 4000 âmes lorsqu’il y est en 1967. Père éboueur, mère femme de ménage, cinq enfants, pas de livres à la maison mais ne comptez pas sur ce tourangeau pour clamer qu’il va venger sa race. Au XXème siècle, vu de Descartes, la capitale c’est Tours. La rencontre de Tanguy Viel, de six années plus âgé que lui, et leur amitié naissante l’ont amené du côté de Minuit. L’un y publie son premier roman en 1998 et l’autre en 1999. La maison vide est l’histoire très française dont les fondateurs s’appelaient Marie-Ernestine, Firmin, François-Marie, Anatole, Hégésippe mais dont les femmes sont les personnages les plus fouillés. Deux guerres ont d’abord pour effet de rendre une maison vide d’hommes. Laurent Mauvignier s’était déjà colleté à l’Histoire pour raconter une histoire. Ça a donné Des hommes avec la guerre d’Algérie. Une guerre asymétrique et non une guerre frontale comme le fut celle des tranchées. Ce qui n’est pas classique et détonne sous cette poussière, c’est la présence d’un piano. Le personnage, principal, c’est lui depuis le temps où cette famille jouissait d’un petit pouvoir sur le canton.

Il y a donc Marie-Ernestine née Proust, arrière-grand-mère du narrateur, que son père a décidé de marier à Jules Chichery « qui a l’air d’un péquenaud » et fera partie de ceux qui portaient une alliance au front et qui tombera en 1916 en Argonne. Jeune, elle est déjà la forte femme de cette famille car elle a du caractère. Au couvent où elle a passé huit années d’études, elle tenait tête aux pimbêches. Ses notes s’en ressentaient. Qu’importe car elle n’en avait que pour Mme Saint-Martin-des bois, la professeure de musique, celle qui lui a transmis son amour du piano. Comme elle résiste à la proposition de mariage, on lui fait miroiter la sombre perspective de rejoindre ces femmes sans homme qui servent de repoussoir et s’enfoncent dans leur solitude. Elle n’en a pas pour un autre homme mais pour une autre passion : le piano. La vie la fera veuve de guerre frustrée d’avoir dû renoncer à la carrière de concertiste qui s’ouvrait devant elle. Plus tard, au cours de l’autre guerre, sa fille Marguerite prendra un Allemand pour amant, sera tondue et mourra alcoolique à 41 ans, enfermée dans sa forteresse de silences. Comment expliquer à la Libération qu’il ne se contentait pas de lui faire l’amour : il la rassasiait de tendresse et quand on était privée de tout, cela n’avait pas de prix d’autant que sa mère lui avait aussi transmis le goût de la musique allemande. En se gardant de porter des jugements moraux sur ses personnages fussent-ils de son propre sang, tout en s’efforçant de mettre à nu leurs mensonges, il ne peut s’empêcher d’éprouver de l’empathie pour tous et pour chacun car ils sont tous et chacun saisis à un moment de leur vie où leur passé devient un passif. Tous lui sont d’un grand secours : ils l’aident à supporter sa solitude.

En fait, tout le projet littéraire de Laurent Mauvignier a pris naissance là, dans la découverte d’une photo d’un enfant de 7 ans assistant à l’humiliation de sa mère perdant ses cheveux sous la tondeuse, les rires et les insultes de la populace. Mais basta ! « A novel is never what it is about » m’avait prévenu Graham Greene et je l’en remercie chaque fois qu’un roman me fait un tel effet. Ce livre nous fait entrer dans l’intimité des personnes sans que le lecteur n’en éprouve de gêne, par exemple dans celle des couples lorsque le permissionnaire rentrait brièvement chez en 1914-1918. Il est plein de détails et d’anecdotes car ils sont constitutifs de ce que Barthes appelait l’ « effet de réel » (dans Un cœur simple, Flaubert mentionne la présence d’un baromètre, ce qui n’apporte rien au récit mais lui accorde du crédit par la seule évocation d’éléments matériels ou concrets). Plein de silences aussi à commencer par ceux de l’oncle rentré de quatre ans de stalag, de regards croisés à table, de détails personnels, de non-dits, de hontes tues, de portraits de famille aux traits du visage masqués, de mémoire encombrées de monuments aux morts de notes de musique échappées par la fenêtre, ce roman ailé qui tient la note juste de bout en bout sur une distance aussi longue, m’a donné le rare sentiment d’avoir lu quelque chose de hanté, d’habité, de frémissant tout entier contenu dans la grâce de la chrysalide qui s’échappe au moment où les descendants de cette famille ouvrent la maison.

Cette lecture gagne à être complétée car éclairée par celle de Motifs de Laurent Mauvignier (186 pages, 9 euros, Minuit), entretiens avec Pascaline David sur l’écriture- art, technique etc parus en 2021 chez Diagonale, réalisés au lendemain de la parution d’Histoires de la nuit et réédités cette année sous le titre Quelque chose d’absent qui me tourmente (186 pages, 9 euros, Minuit). Laurent Mauvignier s’y livre comme jamais. Ce sont les confessions d’un écrivain persuadé que la fiction, royaume de la métaphore, peut tout. Il y dit tout ce qu’il doit aux écrivains qui le stimulent, László Krasznahorkai, Joyce Carol Oates, Antonio Lobo Antunes. Il avoue également que chaque fois qu’il a fini d’écrire un livre, à l’issue de sa longue traversée, après avoir noirci des centaines de pages, il sait pourquoi il l’a écrit. Cela tient en un mot contenu dans le texte. Mais ce mot, il ne le dévoile à personne. C’est son tabou et il s’interdit de le transgresser tant ce mot contient de secrets. Quelque chose d’absent qu’il a fini par trouver en explorant la maison vide.

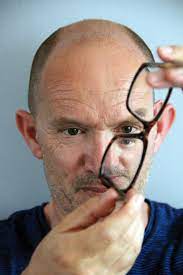

(« La leçon de piano, Odessa, 1957, Photo Eliott Erwitt, ; « Laurent Mauvignier », Photo Hélène Bamberger)

1 334 Réponses pour Ce quelque chose d’absent qui tourmentait Laurent Mauvignier

on n’obtient rien.

Le contraire de ma mère. Qui donne tout. En number one l’amour.

pour ceux qui aiment les poilus

https://www.arte.tv/fr/videos/086861-000-A/robert-redford-l-ange-blond/

Bon, comme de toute manière personne d’autre que moi ne va s’y coller, vu les tendances politiques qui s’expriment désormais ici, j’y vais et je réclame au erdelien Chaloux qu’il s’exprime publiquement sur le génocide à Gaza, qu’il n’a pas arrêté de mettre en doute, avec des propos méprisants, surplombants, et une posture à vomir. Et je voudrais bien qu’un peu d’humanité s’exprime sur ce blog, car un génocide, quelqu’un soit, n’exprime, lui,que le plus atroce de l’inhumanité .

Les arabes d’Israël ne pleurnichent pas sur Gaza, pas plus que les palestiniens de la Cisjordanie et tous les autres arabes du vaste monde du même nom.

Tout le monde arabe s’en fout.

Alors pourquoi, toi, hypocrite Clopine, tu chiales sur le sort d’une population qui a voté pour le Hamas terroriste au lieu de le faire pour l’Autorité palestinienne démocratique et laïque ?

Après le 7 octobre, pas de place pour les islamo-barbares.

Qu’ils périssent tous sous les décombres.

Qu’ils périssent tous sous les décombres.

C’est déjà le cas.

Être poilu, c’est tellement génial.

J’ai dormi à poil, je ne sais même pas pourquoi. Un oubli.

B. Redfort a vécu 27 ans en couple avec sa première petite amie.

Chantal,

Alain M. a raconte comment enfant, il vivait accroupi sous les tables sur lesquelles travaillaient sa mère et ses amies, congolaises, qui faisaient de la couture. Il dit que toutes ses histoires viennent de là, qu’il a été nourri.

Enfance heureuse en tout cas, il a été nourri et aimé.

Oui et il a eu accès aux livres que les touristes qui venaient loger à l’hôtel où travaillait son beau-père laissaient en partant pour alléger leurs bagages.

Il reconnaît avoir eu cette chance que beaucoup d’enfants africains n’ont pas eue et son écriture très orale est une restitution des histoires entendues au marché, c’est une écriture urbaine mêlée de poésie.

Je continue ce que j’ai commencé, bonne journée.

pas plus que les palestiniens de la Cisjordanie

Ça, c’est pas gagné, Israël compte bien récupérer ce territoire et la cohabitation avec les colons n’est pas des plus paisible. Il me semble que la Cisjordanie trinque également.

qui a voté pour le Hamas terroriste au lieu de le faire pour l’Autorité palestinienne démocratique

Dernières élections 2006.

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001252/la-prise-du-pouvoir-par-le-hamas-a-gaza.html

Chantal,

Je ne savais pas les livres que les touristes laissaient à l’hôtel.

En tout cas, j’ai entendu, de mes oreilles entendu, la gratitude joyeuse qu’ils voulaient à ces femmes, dont sa mère.

Bonne journée à vous aussi.

B.

J’ai noté dans votre lien :

» La victoire du Hamas est également l’échec du Fatah, hégémonique dans la vie politique palestinienne mais incapable de régler le conflit avec Israël et discrédité par la corruption et le clientélisme. »

La corruption ressort tout le temps ; au Népal, ces derniers jours, en Amérique latine, en Afrique noire, au Soudan, le Darfour sûrement.

Bonne journée à vous aussi.

Génocide ?

Euh … non ! Rien

Pour revenir sur ce qu’était l’antisémitisme dans lé France du 19 eme siècle, je crois qu’on peut a l’égard des citoyens d’alors ‘inscrire en faux contre la vision culpabilisante qui est -heureusement-devenue la notre devant ce fléau

Car c’est un fait indéniable que les préjugés antisémites étaient largement installés dans l’inconscient collectif, et perçus comme des évidences par ceux qu’ils infectaient et qui y adhéraient , pourrait-on -on dire, « en toute innocence. »

Présents dans « l’air du temps » ces préjugés et les stéréotypes associés pouvaient être sournoisement enracinés même dans les esprits les plus progressistes, et affecter des grandes figures républicaines.

Ainsi Victor Hugo, lui qui avait su prendre généreusement position en faveur de l’accueil des réfugiés juifs de l’Europe de l’Est , pouvait, pour stigmatiser à Napoléon III ,écrire ces vers des Châtiments qui relèveraient aujourd’hui du pénal

« Boursier qui tonds le peuple, usurier qui le triches

Gais soupeurs de Chevet, ventrus coquins et riches

Amis de Fould le juif et de Maupas le grec

Et encore

« O Ducos le Gascon, o Rouher l’auvergnat

Et vous, juifs, Fould , Shylock, Sibour Iscariote

Et pour montrer le degré de dépravation du régime il ajoute

« Les juifs triomphent, groupe avare et sans foi «

Ou encore cette invite méprisante que cet anticlérical lance à Napoleon III ,

« Viens, toi qu’aiment les juifs et que l’Eglise éclaire

Espoir des fils d’Ignace et des fils d’Abraham »

Et Zola, ce dreyfusard de la première heure, qui avait déja publié plusieurs articles en faveur de Dreyfus avant même ce coup de tonnerre que fut « J’Accuse » et qui écrit dans « l’Argent », décrivant les agioteurs de la Bourse négociant les junk bonds de l’époque :

« Il y avait là en un groupe tumultueux, toute une juiverie malpropre, de grasses faces luisantes, des profils dessèches d’oiseaux voraces, une extraordinaire réunion de nez typiques, rapproches les uns des autres ainsi que sur une proie, s’acharnant au milieu de cris gutturaux et comme prêts de se dévorer entre eux »

Page 209, biographie Loti

« Jérusalem !…. Oh ! L’éclat mourant de ce nom !… Comme il rayonne encore du fond des temps et des poussières… » Ainsi s’ouvre sur un ton exalté le livre qui raconte sa quête de la foi. « Jérusalem ! Ceux qui ont passé avant moi sur la terre en ont déjà écrit bien des livres, profonds ou magnifiques. Mais je veux simplement essayer de noter les aspects actuels de sa désolation et de ses ruines ; dire quel est, à notre époque transitoire, le degré d’effacement de sa grande ombre sainte, qu’une génération très prochaine ne verra même plus … »

À l’époque de sa visite, Jérusalem était sous la domination turque, la Palestine ayant fait partie depuis 1517 de l’Empire ottoman. Mais, à travers les siècles, la ville sainte était restée internationale, à cause de l’importance spirituelle qu’elle avait pour tant de races et de croyances. Des administrateurs ottomans léthargiques lui avaient laissé pour une large part ses coutumes immémoriales et son aspect de tour de Babel, mais sans faire grand-chose pour préserver ses monuments ; une milice turque assurait le respect des divers cultes, de leurs processions, de leurs prières, de leurs sanctuaires. Aussi, malgré son triste état de décadence, Loti trouva-t-il la ville toute rayonnante de foi, de quelque chose d’intangible mais d’irrésistible qui embrasait également les églises, les temples et les mosquées. Il la vit alors qu’elle n’était ni un pion sur l’échiquier politique ni une affaire d’ordre commercial.

Encore chez Zola est-ce, me. Semble-t-il, la Petite Bourse qui a droit d’´exister sur les marches de la Grande…Le personnage juif, son nom m’échappe, est d’une toute autre envergure, Rosanette.

Pour mémoire, Loti quitte le Caire le 4 février 1894.

Ouaip, enfin, accuser Zola d’antisémitisme après son implication dans l’affaire Dreyfus et son J’accuse, cela me paraît bizarre.

Tandis qu’il allait d’un lieu sacré à l’autre, de la Via Dolorosa à la mosquée d’Al-Aksar ou au mur des lamentations, tout n’était que foi profonde. Les chrétiens, qu’ils fussent arméniens, grecs ou orthodoxes russes, comme les coptes, catholiques romains, calvinistes, ethiopiens ou juifs séphardiques et ashkénazi, étaient venus pour adorer leur dieu, comme faisaient les Arabes et les diverses confessions de l’Islam, car Jérusalem était une ville sainte pour les musulmans aussi. Le dôme du Rocher est le lieu le plus sacré sur terre après la Mecque et Médine. Cette grande mosquée à la coupole dorée, aux faïences turquoise et lapis-lazuli, qui reste un monument d’une beauté incomparable, fut construite par le calife Omar pour commémorer l’ascension du Prophète, par une échelle d’or, afin d’entendre au ciel la parole de Dieu. Il était supposé être revenu sur terre, doué, entre autres choses, d’un profond respect pour les prophètes d’autres croyances, Abraham et Moïse, et Jésus, le Messie. Selon le texte du Coran :

Nous adorons le même dieu. Nous avons nos œuvres et vous les vôtres.

Que la paix règne parmi nous.

L’Éternel prononcera sur notre sort.

Il est le terme de toutes choses ¹.

Ces mots superbes, Loti les connaissait grâce à ses affinités avec l’Islam ; et s’il cherchait maintenant, en vain, à retrouver la foi de ses ancêtres, c’est assurément qu’il avait renoncé à cette autre foi, celle de l’Islam, par amour pour sa mère ; mais il continuait à croire qu’elle aurait apporté la paix à son cœur dévoré par le doute.

_______

1.Traduction : M. Savary, le Koran, Paris, Garnier frère, 1955.

Pour Zola voir ici

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Emile_Zola_-_L’Argent.djvu/15

Page 210

Ce livre reflète donc les émotions qui l’agitaient tandis qu’il parcourait la Ville Sainte. Si les sites chrétiens l’ émouvaient souvent jusqu’aux larmes, ils lui laissaient parfois un sentiment de désolation ; mais quand il s’approchait des mosquées, il sentait tout son être attiré par leur ambiance moins navrante : elles lui parlaient d’acceptation, elles étaient un havre de paix. Pourtant, cette paix lui demeurait interdite, tandis qu’il continuait à mourir de soif devant le Saint Sépulcre ou à passer de longues heures, seul, la nuit, au Jardin de Gethsémani. C’était son ultime espoir de quelques révélations divines, et un certain sens théâtral lui faisait choisir le lieu de l’agonie du Christ pour ses propres prières désespérées. Là, sûrement, il serait entendu – mais recevrait-il une réponse ? Non. Dans l’ombre sous les oliviers, le Seigneur ne va pas secourir cette brebis perdue qui, dans sa nostalgie égoïste, avait cru que lui, Loti, trouverait certainement une réponse. « Et, l’âme plus déçue, vide à jamais, amère et presque révoltée, je redescends vers la vieille porte garnie de fer, pour rentrer dans Jérusalem. »

Rosanette n’accuse pas Zola d’antisémitisme, elle contextualise certains de ses préjugés en usage à son époque, et ne nie en rien son action en faveur de Dreyfus…

Rien n’est tout blanc ou noir, sauf pour les idéologues !

dans sa nostalgie égoïste

qui est cet exégète uchronique de Loti, dear Rosi ?

l’antisémitisme c’est hyper important convenons en…

mais le truc qui doit tous nous préoccuper aujourd’hui ce n’est pas la judéophobie mais bien plutôt la russophobie.

je veux dire non seulement on voit la russophobie s’étaler librement et impunément partout (comme par exemple sur ce site où c’est devenu une espèce de norme habituelle) mais en plus elle risque de nous mener dans le mur !

je ne voudrais pas être aux russes ce que Zola a été aux juifs durant l’affaire Dreyfus, mais que l’on me permette ici de reprendre son cri du coeur :

J’ACCUSE !

Napoléon III n’était pas si petit que ça, et le grand Hugo avait bien des faiblesses.

« le génocide à Gaza »

A t-on parlé de génocide des Américains à propos de Hiroshima et Nagasaki ?

« Mal nommer les choses, c’est contribuer au malheur du monde. » (Albert Camus)

Du moment que Jazzi ne fait pas partie des contingents de génocidés…

Comme je n’ai pas l’âge d’avoir connu le nom de Maurice Bardèche, et qu’il est semble-il un gros point de friction entre Emmanuel Carrère et sa hiératique mère, j’ai quand même été voir qui c’était ! Et Oh surprise, j’ai retrouvé un débat sur la responsabilité des intellectuels, mené par Bernard Pivot. Tout d’abord j’ai été saisie que BHL était déjà autour de la table, Matzeff itou et le fameux Bardèche avec un étrange creux sur le front qui m’a mise mal à l’aise, il a survécu à un accident où il fut trépané semble-t-il; ensuite c’est son discours qui m’a fait tiquer je reconnaissais les phrases emberlificotées du beau-frère de Brasillach qui prétendait que l’Occident s’était fourvoyé en laissant Staline s’installer en vainqueur. Qu’en penser aujourd’hui avec le recul …

intéressant surtout pour moi dans ce débat sur les intellectuels ( mot qui n’existe pas selon Matzneff ) l’auteur suisse des petits camarades « Sartre et Aron ».

J’ai l’impression un peu funeste que les deux camps sont toujours là bien campés …

Dans notre beau pays, beaucoup de gens ne donnent rien et reçoivent tout de l’état.

Le Français moyen, lui, donne tout, est trait comme une laitière jusqu’à la dernière goutte, et sont bizarrement toujours hors catégorie pour recevoir une quelconque aide.

Etienne Barilier, l’auteur suisse, retrouvé un extrait

https://www.erudit.org/fr/revues/ltp/1988-v44-n3-ltp2132/400418ar.pdf

est bizarrement

Page 210, fin de la page

J’ai entendu accuser Loti d’antisémitisme à cause de ses descriptions des juifs de Jérusalem ; mais il les décrivait avec autant de minutie que toutes les choses autour de lui, tels qu’il les voyait, dans leurs mélanges de haillons et de splendeur médiévale, de saleté et de vêtements de velours doublés de fourrure. « Les visages, qui se détournent à demi pour nous examiner, sont presque tous d’une laideur spéciale, d’une laideur à donner le frisson : si minces, si effilés, si chafouins, avec de sinon ça va pour moi. petits yeux sournois et larmoyants, sous des retombées de paupières mortes ! » Il les observe au Mur des Lamentations, « agités d’une sorte de dandinement général comme des ours en cage » ou note que les longs tire-bouchons qui leur pendent sur les oreilles comme les « anglaises » de 1830 « complètent d’inquiétantes ressemblances avec de vieilles dames barbues. »

Ce n’est pas une peinture aimable, mais comme toujours avec Loti, c’est la peinture exacte de ce qu’il a vu. Si l’Islam l’attirait à cause des souvenirs de la ville d’Aziyadé, ou, comme il le croyait, de quelque atavisme lointain, cela ne le rendait pas automatiquement hostile aux juifs. Il se montrerait tout aussi objectif dans sa description des Chinois, et on pourrait noter aussi ses critiques féroces contre les Anglais.

Page 210, fin de la page

J’ai entendu accuser Loti d’antisémitisme à cause de ses descriptions des juifs de Jérusalem ; mais il les décrivait avec autant de minutie que toutes les choses autour de lui, tels qu’il les voyait, dans leurs mélanges de haillons et de splendeur médiévale, de saleté et de vêtements de velours doublés de fourrure. « Les visages, qui se détournent à demi pour nous examiner, sont presque tous d’une laideur spéciale, d’une laideur à donner le frisson : si minces, si effilés, si chafouins, avec de sinon ça va pour moi. petits yeux sournois et larmoyants, sous des retombées de paupières mortes ! » Il les observe au Mur des Lamentations, « agités d’une sorte de dandinement général comme des ours en cage » ou note que les longs tire-bouchons qui leur pendent sur les oreilles comme les « anglaises » de 1830 « complètent d’inquiétantes ressemblances avec de vieilles dames barbues. »

Ce n’est pas une peinture aimable, mais comme toujours avec Loti, c’est la peinture exacte de ce qu’il a vu.

Pardon, doublon.

Phil

C la biographie écrite par Lesley Blanch.

J’ai respecté les maj.et les italiques (sauf hier dans Les hommes de la tente et les hommes des maisons de pierre. ).

Moi aussi, j’ai été pauvre et en haillons.

Cependant Lesley Blanch expose son point de vue.

Sa bibliographie est dingue et son travail colossal.

Je finis un petit paragraphe jusqu’à page 211 puis je fais autre chose.

Quand même !

Je ne pense pas récidiver pour la Perse.

Pourtant, l’arrivée à Ispahan, c’est quelque chose !

Le retour après, il s’en fout.

Comme pour Jérusalem, mon amour, il y passe un mois, puis il rentre.

Enfin, la triste nouvelle est qu’il n’y a pas ouvert son cœur.

17 septembre 2025 à 9h38

Pardon, doublon.

Phil

C la biographie écrite par Lesley Blanch.

J’ai respecté les maj.et les italiques (sauf hier dans Les hommes de la tente et les hommes des maisons de pierre. ).

Moi aussi, j’ai été pauvre et en haillons.

Cependant Lesley Blanch expose son point de vue.

Sa bibliographie est dingue et son travail colossal.

Je finis un petit paragraphe jusqu’à page 211 puis je fais autre chose.

Quand même !

Si l’Islam l’attirait à cause des souvenirs de la ville d’Aziyadé, ou, comme il le croyait, de quelque atavisme lointain, cela ne le rendait pas automatiquement hostile aux juifs. Il se montrerait tout aussi objectif dans sa description des Chinois, et on pourrait noter aussi ses critiques féroces contre les Anglais.

fin de la page 210, début de la page 211

À l’époque de sa visite à Jérusalem, il n’existait pas de question palestinienne dans laquelle prendre parti ; le mouvement sioniste ne fut crée que l’année suivante, en 1895. À son époque, les juifs de Jérusalem n’étaient qu’une petite colonie dont on acceptait la présence, formé de réfugiés des ghettos de Pologne et de Russie, des mellāhs du Maroc ou des territoires de l’Europe de l’Est.

Il décrit ensuite une visite aux Franciscains, qui étaient les gardiens du «trésor des latins » – «… Un amas de richesses. Depuis le Moyen-Âge, des rois, des empereurs, des peuples, n’ont cessé d’envoyer des présents magnifiques vers cette Jérusalem dont le prestige immense est aujourd’hui si près de mourir. On nous montre de grands revêtements d’autel qui sont des plaques d’argent et d’or ; des flambeaux d’argent hauts de six pieds ; des croix de diamant et des ciboires d’or émaillé… Dans des séries d’armoires, des costumes sans prix, pour les prêtres, rigides et somptueux… De quelle étrange façon les catholiques et les orthodoxes ont compris la grande leçon de simplicité que Jésus est venu donner au monde ! »

Après avoir passé un mois dans la Ville Sainte, Loti prit à cheval la direction de Damas, à travers ces terres désertiques où Dieu paraissait plus proche.

Elle va nous bassiner longtemps avec son Loti, cette rose d’ennui.

Loti sacrifié, Loti martyrisé, Loti génocidé… par cette rose de malheur.

Voilà, je m’arrête ici.

Le plus difficile a été Siemens pour si minces et l’outil pour Loti.

Bref,

J’ai franchi les obstacles.

Pour la Perse, je vous ferai un reader digest, je crois bien.

La mort, l’enterrement et l’après enterrement, je vous le ferai un extenso mais sans recopier le livre. Trop usant. J’ai pas l’âge.

les hommes de la tente, […] et les hommes des maisons de pierre.

Nota bene : les Nénets sont aussi des nomades, avec leurs troupeaux de rennes. J’ai bien peur de ont été.

J’en pleurerais.

Tiens, un crétin des Alpes qui a pris souche.

En passant, Loti aussi est un homme qui a connu l’ennui.

Ce doit être un énorme obstacle à l’ouverture du cœur, l’ennui.

À moins que cela n’ait été son comportement avec les femmes, d’un tout autre registre.

@ »c’est son discours qui m’a fait tiquer je reconnaissais les phrases emberlificotées du beau-frère de Brasillach qui prétendait que l’Occident s’était fourvoyé en laissant Staline s’installer en vainqueur. Qu’en penser aujourd’hui avec le recul … »

avec le recul c’est tout à fait ça !!!

je veux dire ce à quoi nous assistons aujourd’hui, mais aussi depuis la chute de l’urss c’est exactement ce que dit ce bonhomme.

en principe à la chute du mur l’OTAN n’avait plus de raison d’être.

si l’otan n’a pas disparu c’est que le problème de l’occident n’était en réalité par l’urss, mais les russes, autrement dit les slaves.

ceux qui ne sont pas invités aux commémorations de la victoire sur le nazisme aujourd’hui ce ne sont pas les soviétiques, mais ce sont bien les slaves.

le problème n’était pas de laisser Staline être le vainqueur contre l’Allemagne, mais bien de laisser l’idée que les slaves avaient vainucus les allemands.

ce problème est ressorti lors du démantèlement de la Yougoslavie où l’on a vu l’occident se mettre du côté des allemands qui eux mêmes se mettaient du côté des croates pour se livrer à un nettoyage ethnique en Croatie.

ce que l’on voit depuis 1945 c’est le rôle central des britanniques dans cette slavophobie !

si on écoute ce qu’a dit Boris Johnson pour justifier d’avoir empêcher les ukrainiens de signer un accord avec les russes, pour justifier le fait de pousser les ukrainiens à aller se battre jusqu’au dernier on retrouve exactement ce que dit ce Brasillach.

et surtout de mettre l’Ukraine dans les mains d’espèces de bandéristes néo nazis qui considèrent que les russes ne sont pas humains.

si nous avons fait de ces types nos alliées c’est juste parce que nous partageons avec eux ce même racisme anti slave ! cette même détestation de la Russie.

du coup il est très facile de savoir ce qu’il faut en penser aujourd’hui.

à condition de ne pas avoir peur de reconnaitre cette réalité et ne pas se cacher derrière notre petit doigt en nous inventons des excuses à la cons.

J’accuse! C’est un titre trouvé par Clemenceau, dont certains oublient ici qu’il fut aussi grand patron de Presse…. MC

« Il y avait là en un groupe tumultueux, toute une juiverie malpropre, de grasses faces luisantes, des profils dessèches d’oiseaux voraces, une extraordinaire réunion de nez typiques, rapproches les uns des autres ainsi que sur une proie, s’acharnant au milieu de cris gutturaux et comme prêts de se dévorer entre eux. »

Balzac, chef de file du réalisme.

Zola, chef de file du naturalisme.

Les deux, dans leur éthique d’écriture choisissent la crudité des descriptions.

On prend Lantier et Gervaise, plus tard Nana, et les autres personnages abondent, pas de cadeaux dans les descriptions à la serpe.

Et quand même, dans/chez les marchands du Temple, qui ont crié « Crucifiez-le », en ce qui concerne ce prophète juif, c’était bien des marchands.

Je vais La Peau de chagrin puisque je viens d elle trouver dans une boîte à livres, je ne crois pas que l’usurier soit juif.

Relire La peau de chagrin.

Ah oui, cela est note dans le premier portrait du marchand.

Balzac

Une barbe grise et taillée en pointe cacher le banton de cet être bizarre, et lui donner l’apparence de ces têtes judaïques qui servent de type aux artistes quand ils veulent représenter Moïse.

Une barbe grise et taillée en pointe cachait le menton de cet être bizarre, et lui donnait l’apparence de ces têtes judaïques qui servent de type aux artistes quand ils veulent représenter Moïse.

Nota bene ; la notion de type. Essentielle.

La physiognomonie, itou.

Hormis les génocidés, y a les camélidés.

De quoi faire une caravane, ici.

Trump a été élu sur la colère du valeureux peuple américain de douche, contre l’intelligentsia new-yorkaise noyautée par diverses factions étrangères influentes.

C’est vrai ou c’est pas vrai ?

C’est vrai et en même temps, c’est juste.

« La physiognomonie est la science, la connaissance du rapport qui lie l’extérieur à l’intérieur, la surface visible à ce qu’elle couvre d’invisible. »

7 nov. 2016

https://shs.cairn.info

Balzac portraitiste et la Physiognomonie | Cairn.info

Il va se passer la même chose en France. Je vous le promets. Et je ne le trompe jamais.

me trompe

Je t’en foutrais, des surfaces, moi…

@ 12.22 la suite sera une « douche froide » pour lesdits américains… de souche aryenne et antisémite, probablement.

Quelle compote graveleuse, c’t embeurrée d’endives !

physiognomonie mon cil, oui.

Va donc chier, eh, la gigisqueuse en charentaises.

C’est vrai, quoi. I nous embête, à la fin.

puck vous n’avez pas regardé la vidéo, du coup difficile de répondre clairement.

on y parle de ce qu’est un intellectuel, ou un philosophe ou un simple lettré. Un intellectuel c’est quelqu’un qui prend parti pour une cause qu’il estime juste dans la cité.

par exemple certain.es attendent de passou qu’il prenne position sur la guerre en cours à Gaza. S’il ne le fait pas, c’est soit qu’il réfléchit, soit qu’il n’a pas envie pour le moment, soit qu’il estime qu’il est mal placé soit qu’il agit à sa manière… Cela le regarde donc en propre. Quand à penser le 10 septembre, ou le 18, m’estimant pour ma part seulement modestement lettrée de l’autre côté de la frontière, je réserve mon avis à ceux que je côtoie en privé et qui éclairent ma boussole au jour le jour, car je ne connais pas les institutions de la 8ème république et n’ai pas envie pour le moment de coloniser mon esprit avec ces questionnements car occupée à d’autres sujets qui m’intéressent davantage.

Vème …

pour ce qui concerne la russophobie, je comprends tout à fait que ceux qui ont des racines slaves ne se sentent pas toujours bien considérés quand du soir au matin, presse, radio et réseaux déversent des infos pas jours vérifiable si ce n’est au prix d’une vie rétrécie à l’écran.

il fut un temps ou c’était tous les jours la crise de la dette grecque cela me piquait de manière désagréable dans mon espace imaginaire.

Il y a un juif qui tient un rôle important dans Le Cousin Pons, un amateur d’art qui concurrence Pons dans sa recherche de bonne affaires, mais authentique amoureux des objets et des tableaux. Balzac ne le maltraite pas particulièrement, il le met sur le même plan que les auvergnats et les savoyards dans sa passion pour le commerce…

Chantal cause beaucoup, quand même.

Elle a un avis sur presque tout et en plus c’est argumenté.

Ce n’est pas un reproche, mais un simple constat.

Avez-vous des racines grecques Chantal ?

Je cherche le voleur d’enfants.

« Qui est Shylock dans le Marchand de Venise ?

Shylock est l’un des personnages les plus marquants du Marchand de Venise de William Shakespeare. Il y tient le rôle d’un riche usurier juif, pratiquant des taux déraisonnables et acharné dans le recouvrement de ses créances. Le Marchand de Venise. Shylock et Jessica, par Maurycy Gottlieb (1876). »

Moi je n’aime pas beaucoup l’ouzo, mais beaucoup la moussaka.

Je sais faire une moussaka aux endives de première catégorie (sans me vanter). Endives et aubergines ont des propriétés culinaires très proches.

Génocide 2

Le terme « génocide » (du grec genos, « race », et du latin cide, « tuer ») désigne l’extermination phy-

sique, intentionnelle, systématique et préméditée d’un groupe humain ou d’une partie d’un groupe

en raison de ses origines.

DE LA STIGMATISATION COMMUNAUTAIR

Les persécuteurs ciblent la dimension communautaire du groupe (nationalité, ethnie, race, religion),

qui fait souvent l’objet d’une construction fantasmatique : c’est d’abord la dimension communautaire

qui motive le crime, et non les actes ou activités de ce groupe (engagement politique, action culturelle,

activité socioéconomique…). Le groupe visé fait l’objet d’une biologisation raciale qui justifie la nature

définitive de l’entreprise de destruction. Celle-ci procède d’une volonté d’éradication complète mise

en œuvre par un plan concerté. Elle passe par l’effacement des traces matérielles pendant et après le

crime (négationnisme).

LES ORIGINES

Le terme « génocide » a été créé en 1944 par Raphaël Lemkin (1900-1959), un réfugié juif d’origine polo-

naise, professeur de droit international aux États-Unis. Antérieurement marqué par les violences de

masse en Arménie, Lemkin entendait forger un nouveau mot pour rendre compte de l’ampleur et de la

nature des crimes nazis. Le terme n’est pas encore utilisé au procès de Nuremberg (1945-1946). Il entre

par la suite dans le vocabulaire du droit international, avec l’approbation par l’Assemblée générale

des Nations unies du texte de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

(9 décembre 1948). Il est aujourd’hui défini par l’article 6 du statut de la Cour pénale internationale.

TROIS GÉNOCIDES RE

L’ONU reconnaît trois génocides : le génocide des Arméniens commis par l’Empire ottoman, en 1915-

1916 ; le génocide des Juifs commis par les nazis, de 1941 à 1945 ; le génocide des Tutsis commis par

le pouvoir hutu, au Rwanda, en 1994. L’Allemagne reconnaît les violences menées contre les Hereros

et les Namas en Afrique du Sud-Ouest (1904-1905). Le massacre des Tsiganes fait débat entre les his-

toriens, en raison du caractère non systématique des violences subies. Le massacre des Cambodgiens

(1975-1979) est également discuté, l’objectif des Khmers rouges ayant été de régénérer leur peuple et

non de le détruire (près de 2 millions de morts).

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/notion_genocide.pdf

Chantal, sur la question de la prise de position on peut voir des débats assez « drôles » dans les médias français sur l’assassinat de Charlie Kirk.

ils commencent par parler de la chasse aux sorcières menées par les républicains pour essayer de mettre hors service tous ces gamins suscpetibles de tirer avec un fusil sur un conservateur.

ils dénoncent la violence générées par les républicains dans leurs discours.

là déjà c’est drôle parce qu’ils parlent de la violence des discours républicains alors que c’est eux qui servent de cible.

mais c’est pas grave pour eux violence = conservateur.

ensuite ils font un portrait de ce Charlie Kirk en disant que c’était un fasciste de la pire espèce qui en gros méritait de se faire zigouiller.

et tous ces gens ne se rendnt même pas compte de l’incohérence totale dans laquelle ils nagent.

ils balancent des discours de haine poussent ces gamins à prendre des armes pour tirer sur tout ce qu’ils bougent, ils disent que ce type méritait son sort, et ensuite ils expliquent que la violence vient des républicains.

sérieux je crois qu’on a un gros problème de déstructuration mentale.

parce qu’on fait exactement la même chose avec l’Ukraine : nous les aimons tellement que nous en train de les tous les sacrifier jusqu’au dernier.

pour moi ça c’est les premiers signes d’une dégénérescence mentale, comme les vieux qui pataugent dans la semoule l’Europe souffre de sa vieillesse.

Chantal à partir de là je pense qu’il faut écouter tous ces gens comme on écoute les vieux dans leur ephad.

pas plus.

ensuite on peut toujours se rassurer de comprendre le livre de Mauvignier, faire de la critique littéraire pour essayer de prouver que nous avons gardé nos facultés mentales, mais en fait Mauvignier et les bouquins c’est juste un leurre : on patauge complet dans la semoule.

sortir les fantômes du placard où ils étaient murés – telle est la tâche de salubrité mentale que s’est fixée Vanessa Springora, auteure en 2020 du Consentement, récit sans concession de la manipulation psychique et des abus dont elle a été victime, à peine à 14 ans, par un écrivain-prédateur de plus de trente ans son aîné : Gabriel Matzneff.

Cinq années plus tard, l’entreprise de dévoilement des

regle du jeu

Puck, c’est le farwest, là on parle de cet homme assassiné ( certes ses discours mysogines n’engageait que lui, entre autres violences verbales) mais que penser de tous ces massacres perpétrés dans des écoles ou n’importe où par des déséquilibrés, port d’arme facilité, vente d’armes encouragée, le lobby s’enrichit sur la mort d’innocents et l’insécurité que génèrent tous ces engins de mort. Les républicains soutiennent et reçoivent en retour des soutiens, les démocrates n’y peuvent rien tant cette culture de l’armée est ancrée dans l’histoire du pays. Même les gosses de cinq ans apprennent à tirer. Un gamin à qui sa mère refusait un coca l’a abattue. Et tout ceci vous étonne!?

De l’arme.

les savoyards

plutôt connus comme ramoneurs à l’époque de Balzac, dear Closer. Le Morvan pour le lait de leurs nourrices, la Bretagne pour ses femmes échouées prostituées à Paris et les Juifs pour des Juifs dans l’antiquaille.

Merci dear Rosi pour ce Lesley Blanch qui farcit Loti.

« Récit sans concession de la manipulation psychique »… juste de quoi faire le buzz chez Grasset.,

Le petit savoyard au tout début des Misérables. Quand Jean Valjean met le pied sur sa pièce.

Mais, était-il ramoneur ?

Mon père était grec, chassé de son poste à l’université d’Athènes par le régime des colonels.

J’ai donné mon exemplaire d’Azayadé il y a quelques années, mais je me souviens surtout du récit des fêtes mégalos données par Loti dans sa demeure Rochefortoise :

https://books.openedition.org/pub/33223?lang=fr

Dès sept heures, la rue Chanzy5 fourmille de curieux. Les invités arrivent en voiture, salués par les vivats, et quand ils sont tous présents, l’olifant sonne, les seigneurs offrent le poing aux dames et pénètrent dans la salle à manger gothique. (GG)

Sept heures. Une véritable marée humaine déferle sur les deux trottoirs de la rue Chanzy. À chaque landau qui s’arrête devant la porte, amenant son lot d’invités, des Noël ! frénétiques retentissent. Dans le grand salon de famille, M. et Mme Pierre Loti, resplendissants d’étoffes précieuses et de joyaux rares, souhaitent à chacun la bienvenue. […] Et « cependant qu’on devise de chouses galantes et moult autres’ », voilà que l’olifant sonne. C’est le signal. Les nobles seigneurs offrent le poing aux honnestes dames, et le cortège, précédé par deux cornemuses qui jouent une marche bizarre, se dirige vers la salle à manger. On y pénètre entre deux rangs de valets portant des torches de résine, et chacun gagne sa place marquée d’avance, que lui désigne un chevalier armé de toutes pièces. (EB)

Au fond de la salle, une tribune était réservée soit aux musiciens, soit à la représentation des mystères. Des lustres d’une simplicité primitive, des torches ou des chandeliers à longues bougies de cire éclairaient la pièce. (GG)

Soudainement, dans un inappréciable lointain, des fanfares d’olifants et de cors éclatent, appels prolongés mêlés de sonneries vibrantes. Pierre Loti, son faucon encapuchonné au poing droit6, s’avance donnant la main gauche à dame Diane de Gif, belle et royale. Derrière eux le cortège se forme et marche lentement vers la salle à manger gothique. (MS)

C’est un peu trop anachronique et pédant pour moi, mais si ça vous branche tant mieux 😉

C’est bon, la semoule.

Surtout en gâteau.

le régime des colonels

bons films érotico-pornos tournés sous les colonels, dear Chantal, aujourd’hui remarquables documents sociologiques. Si votre aventure paternelle n’a pas plombé la moussaka for ever, of course.

Oui ! Petit Gervais était un ramoneur savoyard.

« Petit Gervais est un jeune petit savoyard d’une dizaine d’année. Histoire … Là il rencontre un petit ramoneur savoyard et lui dérobe une pièce de monnaie de … »

Non : Jean Valjean ne dérobé pas la pièce ; le petit la fait sauter en l’air pour jouer. Elle tombe par terre et Jean Valjean malencontreusement posa le pied dessus, et s’ensuivit une longue liste de malheurs.

@ Phil, cela ne m’intéresse pas vraiment cette production filmique douteuse, puisqu’évadé du régime il s’est établi au Canada après un court séjour en Belgique. Il n’a pas fait fortune, mais il a gagné sa croûte comme majordome dans des hôtels. C’est tout ce que j’en sais, rien de quoi plomber véritablement une moussaka, ayant compris qu’il ne serait pas le gendre idéal, il a continué sa route. Ceux qui m’ont élevée se considérant comme des gens très bien, par contre avaient le placard bien fourni en fantômes.

Bien sûr, on trouve ces extraits chez des écrivains très bien (Hugo, Zola) mais ils ne font pas l’objet d’une fixation obsessionnelle comme chez certains dont je n’ai pas besoin de citer les noms.

Plus politiquement,tant que l’on n’érige pas l’antisémitisme en système comme l’on fait le nazisme, le fascisme mussolinien et la France de vichy, l’antisémitisme est hélas aussi inévitable que le racisme.

A propos, savez-vous à qui l’on doit ces descriptions?

« Il se tenait debout sur le pas de la porte, un petit Juif gras, roux et rose, l’air comique, ignoble, un peu sinistre, avec ses yeux brillants d’intelligence derrière les fines lunettes à branches dorées, son ventre, ses petites jambes faibles, courtes et tordues, ses mains d’assassin ».

Ou encore:

« Elle le regardait à la dérobée, durement. Comme il avait changé… Le nez, surtout… Il n’avait jamais eu cette forme auparavant, songea-t-elle, énorme, crochu, comme celui d’un vieil usurier Juif… »

@B. yes c’est le far west complet…

le problème des démocrates c’est qu’ils tiennent des discours du genre lui c’est un fasciste, lui c’est un raciste qui donnent envie de tous les tuer.

les mots c’est une façon d’attiser la violence comme les armes.

parce que nous ne savons plus que parler de cette façon : nous, nous sommes le Progrès et le Bien et eux c’est le Mal et Hitler.

à force de dire que l’autre c’est Hitler forcément il arrive un moment où on le tue parce que nous avons tous envie de tuer Hitler.

là où les démocrates sont faux culs c’est quand ils disent à ce genre d’occasion « nous ? non on n’a jamais rien dit de violent, on a juste dit la vérité ».

les mots tuent autant que les armes !

tout ça ne montrent pas seulement que les US sont le farwest ça monte qu’ils ont complètement sombré dans une déchéance morale nihiliste où les seules valeurs c’est le pognon et la gloire !

républicains, démocrates, néoconservateurs etc… ils sont tous à mettre dans le même sac : ils sont tous complètement déjantés !

avec la mort de Robert Redford on mesure cette évolution entre le temps où il était démocrate et ce qu’est devenu aujourd’hui ce parti.

les journalistes du WP avec le watergate ? quand on lit ce journal aujourd’hui on se dit cette époque c’est carrément la préhistoire : la famille Biden a fait mille fois pire que Nixon, ils sont mille fois plus corrompus mais ils ont les journalistes du NY Times et du WP de leur côté !

le parti démocrate est devenu un parti élitiste et corrompu comme l’est devenu le parti socialiste en France.

et c’est pour ça qu’on se retrouve avec un taré comme Trump au pouvoir !

parce que les autres sont encore plus tarés que Trump !

il n’y a plus le Bien et le Mal aux US : tout n’est devenu que le Mal dans ce pays de tarés irresponsable qui depuis 30 ans ne provoquent que la mort et la misère pas seulement aux US, mais à travers le monde !

il faut juste prier pour la liste Epstein soit un jour rendue publique et qu’on connaisse tous les noms (200!) de tous ces prédateurs sexuels.

et là on mesurera à quel point ce pays est devenu un pays de tarés !

on a eu droit à Weinstein, ou à Strauss Kahn, mais ça ce n’est que le hors d’oeuvre ! derrière eux se cachent 200 noms de notables, de puissants, des types genre Bill Gates, Bill Clinton, aussi Donald Trump, et 200 autres du même tonneau !

et là tout le monde aura devant les yeux la vérité de ce qu’est ce pays !

C’est bon, les petits Gervais. Moi je mets de la confiture de fraises dedans.

D’un seul coup je te soupçonne de ne pas aimer Trump, Puck. Dis-moi que ce n’est pas vrai ?

Je reviens à la source du lien indiqué hier dans cette affaire : In Wake of Charlie Kirk Murder, Sen. Bernie Sanders Addresses Rising Political Violence in America

J’ai mangé de bonnes frites en Grèce, à Hydra.

Tu es donc à 50% méditerranéenne, Chantal.

Ne l’oublie jamais !

Le Majordome d’hôtel grec continue à grignoter de l’intérieur la royale Belgique…

« J’ai mangé de bonnes frites en Grèce »

Pas cuites dans l’huile d’olive, D. !

Sybil Pythie, les deux extraits que vous donnez en citation sont puisées dans l’oeuvre de la romancière Irène Némirovsky. La première citation vient de son roman « David Golder, » publié en 1929, et qui fut un succès. C’est le le portrait de Fischl, image caricaturale du vieux financier juif . Il faut quand même garder raison et nuance:c’est un personnage volontairement caricatural ,le pur cliché raciste voulu par la romancière , et surtout ne pas très vite en tirer la théorie d’une Némirovsky qui serait l‘exemple d’ une juive qui se haïrait elle-même , comme il a été parfois écrit à son propos .

« D’un seul coup je te soupçonne de ne pas aimer Trump, Puck. Dis-moi que ce n’est pas vrai ? »

Pour une fois qu’il a bien parlé, D..

Je suis à 99% d’accord avec lui.

A moins qu’il commence à retrousser sa veste au profit de Poutine ?

« les deux extraits que vous donnez en citation sont puisées dans l’oeuvre de la romancière Irène Némirovsky »

Et pas de Zola, Paul ?

Voici ce qu’écrit Balzac, Phil:

» Les Juifs, les Normands, les Auvergnats et les Savoyards, ces quatre races d’hommes ont les mêmes instincts, ils font fortune par les mêmes moyens. Ne rien dépenser, gagner de légers bénéfices, et cumuler intérêts et bénéfices, telle est leur Charte. Et cette Charte est une vérité. »

Je n’appelle pas cela de l’antisémitisme dans la mesure ou des provinciaux « bien de chez nous » sont mis exactement sur le même plan. Ce sont des clichés bien connus. J’avais oublié les normands§ En sortant de France on pourrait ajouter les écossais.

En effet dear Closer, Balzac déploie sa vue paramount sur la société. Il aurait pu ajouter les Hollandais.

En effet, la notion de haine de soi du Juif, telle que l’a conçue Theodore Lesssing, lui-même juif, ne s’applique probablement pas à Irène Némirovsky. Il reste que l’usage de stéréotypes anti-juifs dans certains de ses romans comme David Golder et Le Maitre des âmes, mettent assez mal à l’aise lorsque l’on sait d’où l’auteure écrit. Cette immense écrivaine fit l’erreur de croire qu’en fréquentant la fine fleur de la future collaboration, en écrivant dans Gringoire, en se convertissant au catholicisme, en produisant une oeuvre dont bien peu de « souchiens » étaient capables, elle allait éviter de connaitre le sort de nombre de ces gens qu’elle aimait caricaturer avec brio dans ses textes.

On rappelera que c’est la gendarmerie française qui vint l’arrêter, enclenchant la machine infernale qui la conduira à Auschwitz-Birkenau où elle mourut assassinée.

Elle n’avait pas parié sur le bon pays. Walter Benjamin non plus, d’ailleurs. Et bien d’autres encore, moins connus.

Il n’est évidemment plus question ici « d’antisémitisme d’atmosphère », mais de politique d’extermination de masse.

On rappellera que ce sont des gendarmes français qui vinrent l’arrêter, enclenchant la machine infernale qui la conduira à la mort polonaise.

Elle n’avait pas parié sur le bon pays.

Il n’est évidemment plus question ici « d’atmosphère », mais d’extermination de masse.

Le grand Balzac est mort trop tôt pour avoir lu la description de la misère des shtetls d’Europe orientale que brosse avec talent Albert Londres, dans ‘Le Juif errant est arrivé’. Les membres de la petite communauté juive anglaise, devant l’afflux de ces « gueux malpropres » fuyant les pogromes tsaristes se sont cotisés pour en renvoyer une grande partie dans leur pénates, tellement ils avaient honte de leur « cousins ». Pas étonnant que ces refoulés aient plus tard rejoint les rangs de la grande révolution prolétarienne.

Un célèbre ancêtre philantrope de « l’historien » invité ce matin sur France Culture, Simon Sebag Montefiore, y alla de son écot.

Un de ces Juifs pouilleux qui n’avait pas été expulsé, installé dans l’Est End londonien, décida « d’inventer » le fish & chips, que les manifestants racistes défilant à Londres dimanche dernier considèrent à coup sûr comme un plat typiquement anglais. »Les c..s, s’ils savaient! »

Theodor Herzl

Auteur de Der Judenstaat (L’État des Juifs[N 2]) en 1896, il est l’un des premiers à mettre en place l’idée d’un État national pour les juifs. Il fonde l’Organisation sioniste mondiale lors du premier congrès sioniste tenu à Bâle en 1897.

Blanch écrit en 1895.

Theodor a dix ans de moins que Loti.

Lesley Blanch est née en 1904.

conduira à la mort polonaise.

Elle n’avait pas parié sur le bon pays.

Incroyable ! C’est ce que raconte Lesley concernant la Turquie lors de la première guerre mondiale.

Dès lors, tous les efforts manifestes et constants que mit en place Loti pour venir en aide à son pays bien-aimé (à la suite d’Aziyadé) furent vains.

Il ne convainquit personne. Sa voix resta lettre morte.

La Turquie ensuite s’enfonça dans une régression sans fin.

Le rêve d’Orient était déchu.

C’est ce même rêve qui conduisit Lesley Blanch à écrire cette biographie. Elle fut aussi écrivaine et voyageuse.

Phil,

Je vous verrai bien conduire le trajet après l’avoir conçu.

Un jour sur deux, conférences sur les villes/villages traversés, le jour suivant aspects techniques, en alternance. Chaque participant tiendra une conférence.

Les aspects techniques, on mettra les spécialistes.

Moi, je veux bien que vous m’attribuiez le lien avec Antoine de Saint Exupéry, lors de ses accidents dans le désert.

Même si la Mauritanie c’est un peu loin, je trouverai moyen de raccrocher à la caravane.

Phil,

Auriez-vous une idée sur comment se procurer une lettre de recommandation pour faire face aux tribus barbares et ignares que nous allons rencontrer ?

Et sinon, comment faire ?

On sera à égalité.

Je veux bien deux conférences, pas plus.

On prendra cette orientation : on arrive à Jérusalem par le sud.

On en repartira par le nord.

La participation sera pour financer les paiements obligatoires, chameliers, nourriture, eau.

Le reste sera totalement gratuit.

Notre travail non plus ne sera pas rémunéré.

Un intégré sera dévolu aux finances. Un polyglotte aux relations avec les autochtones.

Deux d’entre nous participeront chaque jour aux corvées ménagères, en rotation.

Je compte sur vous, je vous fais confiance.

Un intègre.

S’il est intégré, tant mieux.

S’il est sauvage, on lui foutra la paix.

Répondre aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité par des crimes de gueurre et des crimes contre l’humanité ? Tout ça pour ça ? Vive la culture de la haine de soi et de la haine de l’autre ; à cet égard, comment qualifier le Kafka (nationalisé bien malgré lui par les suprémacistes) de Chacals et arabes ?

guerre

(Lutter contre l’antisémitisme, c’est se dissocier de la politique du gouvernement israélien)

Sa mort, son enterrement, l’après enterrement.

Deux années durant, il prépare son départ, tri rangement et suppression des papiers objets etc.

Puis, un jour il décide d repartir au pays basque. Quand il arrive à Bakhar Etchea, à Hendaye, il se met sur la terrase qui surplombe l’eau.

Il se chope un coup de froid ; deux jours après, il est mort.

Pompes grandioses, enterrement national.

Il a écrit sur son testament où il voulait être enterré et comment.

Funérailles de haute volée.

Mais les pommes funèbres et le gouvernement refusent sa dernière volonté, pas de couvercle, pour le corps périsse plus vite.

Alors, on clique le couvercle et il a demandé un trou très profond.

Lorsque tout est fini et la foule immense partie, Blanche viendra et aussi Edmond, un des fils de la concubine, Sqmuel, le fils du premier lit, si fidèle et si dévoué à son père, retournera dans le jardin, avec un marin ami de Pierre Loti, recreusera le trou, crénom, qui était très profond, cassera le couvercle pour respecter les dernières volontés de son père, et les deux reboucheront le trou.

Le respect de cette maison, sur l’île d’Oléron est de respecter la tombe de ?toi et interdire les visites.

Henri Cartier Bresson est aussi enterré dans son jardin, à Montfuron.

Les pompes funèbres crénom.

Je viens de faire une tarte aux pommes, tout sauf funèbre.

Pomme La Fayette.

la tombe de ?toi

La tombe de Loti.

Un, qui parle du cousin Pons ne risque pas de se choper tristement la maladie d’Alzheimer. Eh non.

Eh, Gringoire !

Il participe à la création de Gringoire, un hebdomadaire politique et littéraire qui devient l’un des plus importants de l’entre-deux-guerres, et signe des grands reportages à succès pour Paris-Soir que dirige alors Pierre Lazareff.

https://fr.wikipedia.org

Joseph Kessel ❤️

C’est l’amour.

Jean Lagoncet, je ne vous connais pas mais merci pour votre dernière phrase, sans rire ça fait du bien, c’est exactement ce que je pense. J’excerque l’antisémitisme mortifère, j’excerque Netanyahou tout pareil, et je ne crois pas que les enfants palestiniens doivent être exterminés au nom de l’appartenance au Hamas, ni d’ailleurs à aucune appartenance quelle qu’elle soit. J’en appelle à ce truc, vous savez, là ? L’humanisme ?

« Voici ce qu’écrit Balzac, Phil:

» Les Juifs, les Normands, les Auvergnats et les Savoyards, ces quatre races d’hommes ont les mêmes instincts, ils font fortune par les mêmes moyens.(…) »

je trouve ça hyper ingrat pour les auvergnats.

Balzac est l’écrivain français qui ressemble le plus à Dickens : juste des chroniqueurs.

en plus ces chroniqueurs partagent à peu près le même antisémitisme.

Je ne soutiens pas Netanhyaou, loin de là. Dans l’humanisme se trouve la dignité. Ce qu’il fait là sans mesure est indigne.

Permettre le rapatriement en France de femmes terroristes syriennes sous le couvert de l’humanisme est tout aussi indigne.

@SYbil Pythie

ce que vous écrivez appelle plusieurs remarques

Je persiste a penser qu’on ne doit pas être trop sévère ,à vouloir considérer avec nos yeux d’aujourd’hui dessillés par la Shoah, l’antisémitisme de ces grands « droitdel’hommistes » et laïcards que sont Zola ou Hugo.

A preuve ils ne semblent pas avoir été sensibles à la contradiction entre ces préjugés, qui parasitent leur sensibilité et qu’ils affichent ingénument, et le sens des engagements qui leur tiennent à coeur et alimentent leurs combats .

Leur antisémitisme c’est celui diffusé dans l’inconscient collectif par la tradition et aussi le discours catholique , qui a imprégné les consciences sans être vraiment conceptualisé et assumé .

Sans l’avoir inséré dans son dictionnaires idées reçues Flaubert le dénonce comme tel dans madame Bovary avec la scène où Emma , aux abois, invective l’usurier Lheureux et l’accuse de l’avoir menée à sa perte par des procédés criminels.

A quoi celui -ci lui répond, invoquant un argument qui dans la societé de l’époque est de nature a convaincre une bourgeoise provinciale de la parfaite honnêteté de son comportement :je ne suis pas un juif .

Vous évoquez aussi des écrivains chez qui l’antisémitisme loin d’être le produit d’une imprégnation mal identifiée relève d’une opinion bien réfléchie et/ou d’une posture affirmée. ils sont nombreux tant au 19 ème siècle , qu’entre les deux guerres(Celine Rebatet Giraudoux Bernanos) et vous les connaissez

Mais si vous ne connaissez pas cette oeuvre je vous conseille la lecture de mont -Oriol de Maupassant, un roman dont l’un des personnages essentiels est un homme d’affaires estimable, que l’auteur accable de son mépris , qui parce qu’il a le tort d’être juif lui semble bien mériter bien toutes les déconvenues qu’il rencontre , et qui loin de susciter compassion de sa part ne suscite que ricanement.

S’agissant du texte d’Irène Nemirovski je pense qu’il relève du marranisme qui avait cours jusqu’à une époque très récente chez les juifs français ,qui s’efforçaient de cacher leur identité juive au point même de ne pas la révéler à leurs enfants, ce qui était courant

Ainsi dans le travail ou à l’école les juifs pouvaient se côtoyer sans qu’aucun d’eux ne puisse soupçonner que tel collègue tel condisciple ou tel copain était juif comme eux ;Aujourd’hui ils se révèleraient vite les uns aux autres et formeraient un groupe amical.

Dans l’ecole que j’ai fréquentée, j’a vu les protestants former une petite amicale ;rien de tel n’aurait été pensable pour les juifs , alors qu’il y en avait aussi mais que je ne soupçonnais pas ; j’ai appris leur présence parmi mes camarades que bien des années plus tard .

SP 16.02 /// Après son remarquable Proust, j’attends avec bcp d’impatience la revisite de nos grands écrivains juifs par le sociologue et historien Pierre Birnbaum, dans son nouvel opus à paraitre chez Gallimard le mois prochain. Il y fait entre autres (Zweig, Schnitzler, Svevo, Zangwill, Cohen) un portrait saisissant d’Irène Némirovsky, beaucoup moins labouré que les autres (cf. Le roman du malheur, de Vienne à New-York, les écrivains juifs au tournant du XXe s). Birnbaum ne reprend pas le poncif de la « haine de soi »… chez cette auteure majeure. Ses analyses sont en général beaucoup subtiles et nuancées que ce genre de lieux communs par quoi on catégorise définitivement les écrivains.es que l’on n’a pas vraiment lus.

Rosanette vous êtes oranaise comme moi ? je sais pas trop quoi vous dire.

je vous assure que le problème actuel n’est pas l’antisémitisme, mais la slavophobie et la russophie.

dans les semaines qui viennent les pays européens comme la France, l’Allemagne et l’Angleterre n’auront que le choix qu’entre 2 options possibles :

1 : entrer en guerre contre la Russie

2 : voir leur pays sé déchirer par des guerres civiles d’une violence telle que la Révolution française et les guillotine à côté c’est Disneyland.

un des trucs qui a provoqué 1789 c’est que les aristochats les plus riches ne payer pas d’impôts contrairement aux plus pauvres, comme aujourd’hui.

d’ailleurs on se dit que pour reproduire à l’identique les conditions de la Révolution Française il faut vraiment que nos gouvernants soient mabouls.

du coup le peuple va commencer par bruler toutes les voitures de luxe dans les quartiers chics, ensuite ils mettrant le feu à leur maison et pour finir ils les pendront après avoir violer leurs filles et démembrés leurs garçons devant les yeux des parents.

ça c’est le scénario le plus soft.

l’autre option c’est que les gouvernement recrée les conditions de 1789 mais aussi celui de 1914 en essayent de pousser leu peuple à la haine des russes.

du coup la balance ça va être haine des riches vs haine des russes.

si l’haine des russes l’emporte les riches sauveront leur Porsche et la virginité de leur filles de 12 ans.

et si la haine des riches l’emporte sur la haine des russes lkes riches garderont la virginité de leurs filles et leur Porsche Carrera mais n’auront plus l’occasion de l’utiliser vu que ce sera l’apocalypse nucléaire.

vous me suivez jusque-là ?

parce que ça ce n’est que le début des problèmes à venir !

donc haine des riches vs haine des russes.

mais les juifs tout le monde s’en tape complet vue que pour une fois depuis 2000 ans ils ne font pas partie du scénario catastrophe.

je veux dire même si les juifs font partie des victimes collatérales vu l’apocalypse qui attend tout le monde ça passera complet inaperçu !

d’où d’ailleurs l’empressement de tous les intellectuels juifs les plus connus genre BHL, Finky, Enthoven etc à clamer haut et fort qu’ils haïssent les russes !

pour pas se retrouver comme en 39 pris de cours dans le mauvais au cas où la haine des russes devait l’emporter sur la haine des riches.

par contre si la haine des riches l’emporte sur la haine es pauvres là les mecs ils sont mal barrés.

d’où l’insistance de BHL à rappeler toutes les 10 mn que le vrai problème de la France c’est la Russie !

il doit en être à son vingtième film sur l’Ukraine.

est-ce que ce sera suffisant pour sauver les riches ?

perso je dis que c’est 50/50.

le seul véritable problème pour les riches aujourd’hui c’est que les 9/10ème des officiers de l’armée française sont russophiles.

Cette immense écrivaine fit l’erreur de croire qu’en fréquentant la fine fleur de la future collaboration, en écrivant dans Gringoire, en se convertissant au catholicisme, en produisant une oeuvre dont bien peu de « souchiens » étaient capables, elle allait éviter de connaitre le sort de nombre de ces gens qu’elle aimait caricaturer avec brio dans ses textes.

.sybil Pythie

Je vais m’y coller, après cousin Pons, sinon je serai privée de soupe aux pois cassés.

Je ne pense pas du tout cela : pour une raison bien simple.

Elle est que l’écrivain est quelqu’un qui écrit ce qu’il a à écrire.

Sans calculs, sans préjugés.

C’est ce qui lui permet de décrire précisément les siens.

Je ne crois pas qu »un écrivain digne de ce nom ait tel but à atteindre, telle machination à mettre en place pour obtenir ceci ou cela.

Je le vois vraiment tel celui qui creuse son sillon.

Inlassablement.

Si Irène Nemirovsky avait demandé sa naturalisation avant les années trente, elle l’aurait obtenu sans difficulté et aurait pu traverser indemne la période de la guerre.

C’est incompréhensible compte tenu de la volonté quasi fanatique de toute sa famille de s’intégrer à la France.

Quelle tristesse…

Je n’imagine pas Balzac écrire sur les juifs des propos dégradants comparables à ceux attribués ici à Hugo, Zola ou Loti.

Mais peut être que les érudits du blog vont déterrer une citation qui me donne tord…

@closer

ce que vous dite d’Irène Nemirovski et inexact; Française,elle aurait encouru les mêmes risques que tous les autres juifs vivant en France quelle que soit leur nationalité

Les juifs français ,quasi « de souche » qui l’ l’étaient depuis plusieurs générations , etant alsaciens , bordelais ou comtadins, n’ont pas été épargnés

Où l’on voit l’influence délétère de ce monsieur Eric Z, présent au rassemblement suprémaciste de samedi dernier à Londres et qui prétendait,sur Europe 1 le 26 septembre 2021: « Vichy a protégé les juifs français et donné les juifs étrangers ».

« …sur les 74 150 juifs déportés vers les camps et centres de mise à mort, 24 000, dont plus de 7 000 enfants, avaient la nationalité française. » Laurent Joly, Zemmour contre l’histoire, collectif, p.42.

Hélène Berr et sa famille, des « nouveaux Français »? Soyons sérieux.

@ la volonté quasi fanatique de toute sa famille de s’intégrer à la France.

quasi fanatique ?…

Ce que vous dites est faux Rosanette. La proportion de juifs étrangers déportés est beaucoup plus grande. Francis Wolff raconte que quand les policiers français sont venus arrêter sa famille pour le Vel D’hiv, ils ont vérifier qui était français et qui était étranger et n’ont emmené que les étrangers.

Disons « ardente » sans quasi si fanatique vous choque JJJ.

En mangeant un petit bout de tarte aux pommes, clic ai retrouvé le titre Olivier Twist.

Ces images d’entrée dans le film qui vous marquent la rétine, inouïes.

Oui… Merci 20.32 pour cette rectif plus correcte de l’adjectif qualificatif.

Je ne crois pas que le témoignage de Wolff sur des policiers enrôlés dans la rafle invaliderait la pratique générale mise en place par Pétain et ses sbires zélés à l’égard de TOUS les juifs d’en-France, quelle que fusse leur « nationalité ». Etc.

effectivement le deal avec Bousquet etait de déporterdans un premier temps les juifs étrangers ,c qui n’a pas empêché de prendre aussi a l’initiative de Laval leurs enfant nés en France, donc français

Puis il y eut ue deuxième vague de rafles portant sur tous les juifs sans distinction d’origine, après l’opération Torch et l’extension de la présence allemande en zone libre

C’est alors que beaucoup d »israélites »français qui se croyaient a l’abri ont pris le chemin de l’extermination, telle Helene Berr

Tout ceci est parfaitement documenté des l’ouvrage de Laurent JOLY consacré à la rafle du VEL d’HIV et à celles qui ont suivi sur tout le territoire français ,et qui apporte précisions et rectifications au livre antérieur sur cette question de Levy et Tillard

Tout à fait, rosanette (5.16), c’est de ce bouquin de Joly sur la rafle qu’il faut partir, avant de reprendre avec aplomb les c. de Zemmour.

a déclaration Balfour de 1917 est une lettre ouverte comportant soixante-sept mots, datée du 2 novembre 1917 et signée par Arthur Balfour, secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères (Foreign Secretary) dans le gouvernement de David Lloyd George. Elle est adressée à Lionel Walter Rothschild (1868-1937), personnalité de la communauté juive britannique et financier du mouvement sioniste, aux fins de retransmission à l’Organisation sioniste mondiale (fondée en 1897 par le père du sionisme Theodor Herzl, mort en 1904).wiki

une cousine de mon ex

es’appelait Balfourtine;de famille restée anglophile:elle n’eut pas d’enfant(stérile)

@et alii

Née de parents sioniste évidemment , qui ont sans doute voulu associer a un suffixe français-comme eux- le nom du grand homme révéré

rosanette:

comme si elle ne le savait pas; merci!

1334

commentaires