Le « Je » sans pareil de Joan Didion

On a tellement identifié le « nouveau journalisme » des années 60 à ses plus bruyants représentants, Tom Wolfe et Hunter S. Thomson, qu’on en a oublié quelques autres sur le bas-côté de la route traversant la scène américaine, dans les colonnes ou en dehors du magazine Rolling Stone. Il a donc fallu que Grasset publie son puissant récit L’Année de la pensée magique et qu’il soit couronné du prix Médicis de l’essai, pour que les Français s’avisent que Joan Didion (1934-2021) avait une voix singulière. Ses Notes à John (traduit de l’anglais par Josée Kamoun, 304 pages, 23 euros, Grasset) qui viennent de paraitre en français, étaient espérées sinon attendues depuis la découverte d’un classeur les contenant dans son bureau, chez elle, il y a quatre ans. Mais malgré leur soigneux classement chronologique par l’autrice même, le doute demeure sur sa volonté de les publier à titre posthume. D’où la controverse qui a accompagné la publication aux Etats-Unis où elle est une star dotée d’une aura assez rare dans le monde littéraire (elle a même été l’égérie de la marque Céline en raison de ses lunettes). La romancière, journaliste, essayiste et scénariste née en Californie et morte à New York s’y adresse à son mari John Gregory Dune à travers le récit de ses 46 séances chez son psychiatre durant quatre années à la charnière des deux siècles. Elle y évoque tout ce qui hante son œuvre : ses doutes sur l’écriture bien sûr mais tout autant l’affrontement avec le quotidien de la maladie, la maternité, la perspective de la mort, la dépression, l’addiction, la culpabilité notamment vis-à-vis de sa fille adoptive Quintana qui sombre dans l’alcoolisme. Nous, les lecteurs, savons ce qu’elle ignore encore lorsqu’elle jette ces pensées sur le papier : la mort prochaine de son mari puis de leur fille. Des notes intimes, poignantes de sincérité mais jamais pathétiques. Didion n’écrit pas pour émouvoir mais pour se mettre à nu et se dévoiler à vif. Elle disait :

« J’écris pour découvrir ce que je pense, ce que je cherche, ce que je vois et sa signification »

Elle n’en conserve pas moins certains de ses masques, se refusant à tout mettre à distance comme à son habitude, si proche d’un troublant détachement alors que les évènements qu’elle évoque la touchent et la bouleversent au plus profond. L’Année de la pensée magique n’en demeure pas moins son livre majeur, son livre n’en constituant qu’un appendice dont les fans de Didion discuteront longtemps encore de la nécessité. Le lecteur a l’impression d’être de trop dans cette histoire entre elle, son mari et leur fille. Et ce n’est même pas, comme souvent chez d’autres écrivains en pareille circonstance, une question de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. Pour tout ce qu’elle y dit à travers son monde intérieur d’une certaine Amérique et de certains Américains, la découverte de ses Notes à John m’a renvoyé à la (re)lecture de L’Amérique paru en 2009 (traduit de l’anglais par Pierre Demarty, 347 pages, 19 euros, Grasset), l’Amérique tout simplement (dommage qu’une fois de plus, l’éditeur ne prenne pas la peine de préciser le titre originel, il est vrai que le livre emprunte autant à Slouching Towards Bethlehem et à The White Album qu’à After Henry), un recueil de ses chroniques/enquêtes de ses années 1965-1990. Un vrai reportage dans la chapelle sixties.

On ne sait jamais quand exactement commence et s’achève une époque et qui en décide. Plus encore lorsqu’il s’agit de l’histoire culturelle ou de l’histoire des moeurs. Ce qui n’empêche pas de s’interroger sur les traces, balises et signaux qui la délimitent. Joan Didion, qui a pleinement vécu les Sixties un stylo à la main, tient que le massacre de Sharon Tate dans sa villa de Los Angeles le 9 août 1969 en marque la fin. « This is the end… » comme le chantait Jim Morrison avec les Doors, mêlant inextricablement l’amour, le sexe et la mort dans la quête du trip absolu, et ce n’est pas un hasard si Coppola en a fait le leitmotiv de son opéra vietnamien. L’auteur, née en 1934 à Sacramento, n’est pas seulement une californienne pur jus, issue d’une famille établie là depuis cinq générations après avoir quitté… l’Alsace : elle est l’enfant de son époque et, de son propre aveu, c’est bien de cela dont il s’agit à travers ce road-movie sans autre caméra que sa machine à écrire. Pierre-Yves Pétillon, l’un de tout meilleurs connaisseurs français de l’histoire de la littérature américaine, qualifie son art de la chronique de « journalisme limite » (mais traduirait-il cela par « borderline journalism »?). Il tient que son tropisme sombre, parfois mortifère et violent, puise ses racines souterraines dans une affaire de cannibalisme qui marqua la caravane Donner de ses aïeux autrefois dans la Sierra Nevada :

« Dans son Ouest, chaque fois qu’on retourne une pierre, il y a un serpent dessous ».

De quoi parle-t-elle en écrivain cette journaliste hors-pair qui sait mêler le meilleur des deux au service de la chronique ? De la vie dans le ghetto noir de Watts à Los Angeles; de Chester Anderson figure historique de la Beat Generation, de son District et des communiqués de sa Compagnie de communication; de la drogue considérée non comme le fin mot de tout mais comme un mouvement social romantique issu d’une crise sociale, avant de dégénérer dans le chaos; du Black Panther Elridge Cleaver négociant ses contrats ; de l’affaire Patricia Hearst, de sa pâle héroïne et du syndrome de Stockholm; et surtout du quotidien du Haight-Ashbury, quartier de San Francisco mythifié par la présence des hippies. Mais de cet ensemble, je retiens pour ma part deux morceaux de choix. Tout d’abord un remarquable portrait de John Wayne rencontré sur le tournage des Quatre fils de Katie Elder, son 165ème film, alors que le cow-boy essayait d' »avoir la peau du grand C », entendez le cancer qui le rongeait ; l’évocation est d’une grande humanité, loin des clichés, et elle a le bon goût de rappeler cette réplique de Fort Alamo :

De quoi parle-t-elle en écrivain cette journaliste hors-pair qui sait mêler le meilleur des deux au service de la chronique ? De la vie dans le ghetto noir de Watts à Los Angeles; de Chester Anderson figure historique de la Beat Generation, de son District et des communiqués de sa Compagnie de communication; de la drogue considérée non comme le fin mot de tout mais comme un mouvement social romantique issu d’une crise sociale, avant de dégénérer dans le chaos; du Black Panther Elridge Cleaver négociant ses contrats ; de l’affaire Patricia Hearst, de sa pâle héroïne et du syndrome de Stockholm; et surtout du quotidien du Haight-Ashbury, quartier de San Francisco mythifié par la présence des hippies. Mais de cet ensemble, je retiens pour ma part deux morceaux de choix. Tout d’abord un remarquable portrait de John Wayne rencontré sur le tournage des Quatre fils de Katie Elder, son 165ème film, alors que le cow-boy essayait d' »avoir la peau du grand C », entendez le cancer qui le rongeait ; l’évocation est d’une grande humanité, loin des clichés, et elle a le bon goût de rappeler cette réplique de Fort Alamo :

« République est un joli mot ».

Ce n’est pas moi qui dirais le contraire… L’autre morceau d’anthologie est un saisissant récit de 1990 sur la peur à New York à travers une véritable enquête sur l’affaire dite de la joggeuse de Central Park, cette jeune collaboratrice du grand cabinet Salomon Brothers, blanche et célibataire, violée et massacrée par une bande dans une allée après la journée de travail. Inouïe tout ce que la chroniqueuse arrive en dire en 80 pages sur la mégapole, ses habitants, ses fantasmes et ses paradoxes. Le « Je » de Joan Didion est omniprésent, elle n’en est pas économe, c’était même la règle du new journalism, mais il n’est jamais envahissant. Rarement la mise en scène de soi n’est apparue aussi indispensable à l’économie d’un récit. Rien de gratuit dans ces choses vues, multiples nuances d’odeurs et détails de couleurs enchevêtrés qui constituent sa vérité sur ce moment de l’Amérique.

On n’imagine même pas que le « Je » s’absente ou se réfugie derrière d’hypocrites formules collectives tant le chroniqueur se situe naturellement à l’épicentre de ses passionnants textes. A lire en écoutant les Grateful Dead mais il n’est pas sûr qu’un savant cocktail de peyotl, alcool, acide, LSD, smack, mescaline, Benzédrine, Dexédrine et Methédrine aide au plaisir du texte, ni que le mélange cocaïne-farine encourage la compréhension. D’autant qu’à la fin, Joan Didion, il est vrai revenue de beaucoup de sensations à 75 ans lorsqu’elle écrivit L’Amérique, plane tout autrement, à la relecture de From here to eternity, au pèlerinage sur les lieux du grand roman du regretté James Jones, et au souvenir humide de Burt Lancaster allongé sur une plage d’Hawaï dans le film qui en fut tiré Tant qu’il y aura des hommes, petits bonheurs nostalgiques goûtés dans une parfaite plénitude tout en buvant un verre de sherry on the rocks.

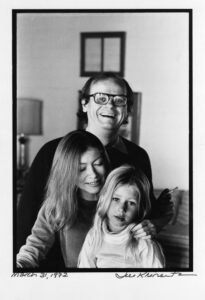

(Photos John Bryson)

900 Réponses pour Le « Je » sans pareil de Joan Didion

Elle vous plait, hein, cette Rrose ?

C’est évident. Tsss…

Et d’ailleurs cette jeune fille de 4:07 ne serait-elle pas Adjani?

Bugonia avec Emma Stone.

Cette fille qui a pris un abonnement avec les rôles horribles.

Qui sait pourquoi ?

Aujourd’hui, j’ai vu une phalaénopsis à cinq tiges florales, toutes épanouies. Je sais qu’il existe un moyen d’augmenter le nombre de tiges, mais j’étais bloquée à quatre… Le monde ne cesse de nous émerveiller !

Emma Stone et ses rôles : talent et courage face à ses peur et à sa fragilité !

Et alii

Sujet hyper sensible !

D.

Certains se sauvent, prennent le train & se réfugient en Espagne.

Emma Stone.

Je ne lui trouve ni talent, ni courage.

Je trouve que c de la folie pure d’accepter de participer à ça.

Je parle du dernier film atroce dans lequel elle avait le rôle principal, tant acclamé.

Elle a certainement eu deux Oscars parce qu’ils récompensent toujours les pires.

La mort, même lorsque l’on ne sait pas quand elle va arriver, on en a l’obscur pressentiment.

Elle joue bien.

Mais elle a des rôles horribles.

Vous pourriez l’admettre.

Emma Stone est très moche alors elle accepte des rôles de moche.

On est loin, très loin de la belle Sharon Stone, véritable star des années 90.

Les actrices d’aujourd’hui sont d’une laideur… !

Jouer bien un rôle horrible, cela me rappelle quelqu’un.

Mais cela sert à quoi, de bien le jouer ce rôle, puisqu’il est horrible ?

Renato

Au jardin des Plantes votre phalaénopsis à cinq tiges florales ?

Au contraire une actrice qui accepte un rôle aussi crazzy j’adore, Emma Stone is really an halloween person, elle ne cherche pas à plaire bêtement avec un physique pourtant remarquable … marre des fadas

Perfect Celebrity…

Pour vous, ils sont horribles, mais pour moi, ils sont intéressants ; elle les a choisis, je pense donc qu’elle y a vu quelque chose.

Non, rose, chez un fleuriste, à un prix inoubliable.

Chantal, toi aussi tu es moche comme un pou sur la tête d’un chauve, et donc, tout le monde voit ta mocheté !

N’est-ce pas Gigi la salope ?!

RECHAUFEMENT CLIMATIQUE

Au lever, ici, vers 5h30, une température approchant 19° accompagnée d’une pluie fine sans vent.

….. On prend !

Comment faire autrement ?

PLUIE FINE.

Ma chatte bicolore, Maïa von Maurlaw, est partie se réfugier dans la vieille cave, toujours ouverte, les geckos reverront leur prédateur, notre belle féline, dans l’après-midi…n’en doutons pas !

@ jzmn (exclusivement) – Dans votre « goût du rêve » de 2021 qui m’avait échappé, je lis ceci :

« Le goût du rêve (Textes choisis et présentés par Jacques Barozzi) – Dans les textes anciens, les songes étaient considérés comme des présages divins. Dédaigné par les Lumières, le rêve a fait une entrée en force dans la littérature avec le romantisme : de Musset à Nerval et jusqu’à Lautréamont, il occupe une place prépondérante sous forme de récits romanesques, de poèmes, de pièces de théâtre. Dès le début du XXe siècle, grâce à l’apport de la psychanalyse d’une part, et à la multitude des productions surréalistes d’autre part, le rêve devient la voie royale qui conduit à notre inconscient. Empreint de fantastique et de merveilleux, le rêve renouvelle l’imaginaire des poètes et des écrivains, mais aussi des peintres et des cinéastes. À explorer en compagnie de Sigmund Freud, Henri Michaux, Marcel Proust, André Breton, Georges Bataille, Georges Perec, Jean-Jacques Rousseau, Antonin Artaud, Fernando Pessoa, Michel Leiris, Marguerite Yourcenar, Louis Aragon, Jean Racine, Gustave Flaubert, Julien Gracq, Thomas Mann et bien d’autres… »

———

Je suis en train, depuis quelque temps, de mettre au point une sorte de « journal de rêves » à partir de notes éparses écrites depuis plus de 50 ans, en me focalisant particulièrement sur leurs liens avec mes lectures scientifiques et littéraires diurnes. Philippe m’a aidé à trouver un éditeur intéressé par cette démarche. Serait-il possible de disposer de la table et des références des auteurs cités supra dans votre petit opuscule que j’aimerais consulter et recouper ? Si vous n’en avez pas l’autorisation, laissez tomber. Cela ne fait rien. Je tâcherai de me procurer l’opus chez Leclerc. Merci de votre compréhension et de votre travail qui m’a un peu devancé. Vous souhaite une belle journée.

Keith Starmer veut bien qualifier d' »appalling » l' »incident » (son mot) du train hier (dix victimes poignardées dont neuf en danger mortel), mais il trouve que toute l’affaire n’est que « deeply concerning », « très préoccupante »…!

Pas pire qu’un déficit du commerce extérieur en somme.

Souvenons nous du « River of Blood » speech…

On ne sait pas qui sont les auteurs, mais je serais surpris qu’il s’agisse de touristes japonais.

Les rêves peuvent intéresser à la limite quand il y a une œuvre. Quand il s’agit d’un crétin moyen comme la Gigi, quel intérêt? Pour le psychiatre qu’il devrait consulter, et encore…

Hurkhurkhurk !

Le jour Stamer, Macron, Merkel, Hollande, Philippe etc., passeront en jugement, ils seront tout surpris. Mais cela viendra.

Le jour où…

Starmer…

N’importe quoi. Les jeunes actrices d’aujourd’hui sont magnifiques, très belles. La réalisatrice de « la petite dernière » était actrice chez Kechiche dans « la graine et le mulet », et elle est encore plus belle aujourd’hui. Et Nadia Melliti a un visage absolument prégnant, qui vous reste au fond de la pupille. Et puis, comme les portes de plomb s’entrouvrent, oh, lentement et avec les grincements gémis par les vieux patriarches bien bi entendu, la manière de filmer les actrices change enfin : quand les femmes commencent à se regarder, se voir, par elles-mêmes, elles commencent à échapper aux regards surplombant des hommes sur elles . Donc aux stéréotypes.C’est ce qui commence à arriver au cinéma… Le site Geneviève Sellier « le genre et l’écran » rend compte de cette évolution.

il faut connaître aller voir ce site, cela vous requinque tout de suite.

Je suis très souvent d’accord avec Geneviève Sellier, et je l’ai remerciée a genoux quand, bien rare dans le monde des critiques cinématographiques, elle a descendu cette épouvantable daube qu’est Emilia Pérez d’Audiard. (bon, Audiard ne fait pas que des navets, mais ce film -là, franchement !)

Et je souscris aussi pleinement à son analyse de la nouvelle vague.

Je pense que certains commentateurs de ce blog la détestent cordialement, ou bien l’ignorent complètement : cela la rehausse encore à mes yeux !

Le jour où la Suisse se fera annexer par France, l’Allemagbe et l’Italie, les Suisses seront tout surpris. Mais cela viendra.

L’Allemagne…

La Frabce…

Le jour où Maurice se lavera enfin le derrière, mes poules auront des dents.

Je suppose que Clopine n’a pas suivi le fil où il était question d’ Emma Stone.

Le jour où on mange des endives chez Drouant, c’est le mardi 4 novembre.

Si Dédé avait pu voir le cul de Jésus sortant des chiottes, jamais il ne serait devenu chrétien !

« Une belle journée »… bien doucereuse…

Hurkhurkhurk !

Arrête ton char Clopine, tu sais très bien que les actrices sont avant tout des femmes qui couchent dans tous les sens pour rester dans la course…

La course à la célébrité, aux beaux rôles et à la gloire.

Il y a longtemps, l’actrice américaine Candice Bergen avait dit tout le « bien » qu’elle pensait de son métier d’actrice en écrivant, dans ses mémoires, qu’à Hollywood, les actrices sont des « prostituées comme les autres mais en plus distinguées et plus rémunérées ».

À bonne entendeuse, salut…!

Mon pauvre Maurice, Jésus était homme et allait à la selle sans honte, car il n’a jamais connu la honte. Contrairement à toi qui la porte perpétuellement en fardeau.

Gigi fait des rêves comme une guenon fait des bouses !

On fait jamais de songes quand on descend du singe… pas vrai Gigi le macaque ?!

Jésus était le fils de Myriam la pute qui couchait avec tous les légionnaires romains… De Nazareth à Jérusalem !

Et toi Dédé, connais-tu ton père ?!

Cher Maurice, le camarade Dédé est mon fils !

J’en ai tellement, des pitchouns adultes, que je ne sais plus où les foutre, ces branleurs diplômés !

J’irai voir le site recommandé par Clopine.

Mon argumentation tenant plus de la vie de l’acteur.

Le décès récent de Björn Andrésen a souligné son mal-être d’avoir été utilisé dans le rôle de Tadaio.

Maria Schneider dans celui de Un tango à Paris.

Judith Godrèche et Adèle Haenel ont longuement développé dans le cadre de Me Too combien elles avaient été manipulées par des réalisateurs quarantenaires alors qu »elles en avaient treize, voire quinze. Andrew vient de se voir retirer le titre de Prince après son soutien et participation aux orgies de Jeffrey Einstein.

Virginie Guiffre, elle, a montré que l’échange financier ne comble pas ce qui a été volé lorsqu’elle était jeune fille.

Après, il y a les acteurs, en lien avec leur physique qui n’ont joue que des rôles de malfrats, de sales types etc.

Les rôles peuvent coller à la oeau.

Ou bien on attend que le monde change.

Ou bien on se contente de ce qu’il est.

Maintenant à chacun son point de vue, et bon dimanche.

J J-J

Second cauchemar épouvantable en trois jours.

Allez-vous faire un chapitre cauchemars ?

Lu sur le Net

Portrait d’une Américaine remarquable

« Elle regarda 146 femmes brûler vives parce que les propriétaires d’usine avaient verrouillé les sorties.

Douze ans plus tard, elle devint la femme la plus puissante d’Amérique.

Enfant, Frances Perkins ne comprenait pas pourquoi des gens bons vivaient dans la pauvreté.

Son père disait que les pauvres étaient paresseux ou faibles.

Frances, déjà à l’époque, savait que ce n’était pas vrai.

À l’université de Mount Holyoke, elle étudia la physique — un choix sûr, respectable, approprié pour une jeune femme. Jusqu’au jour d’une excursion scolaire qui changea tout.

Sa professeure emmena les élèves visiter des usines sur les rives de la Connecticut River.

Frances vit des jeunes filles plus jeunes qu’elle, épuisées, penchées sur des machines dans des salles sans fenêtres, sans ventilation, sans sorties.

Des journées de 12 heures. Six jours par semaine.

Des doigts arrachés par les machines.

Des poumons détruits par la poussière de coton.

Elle comprit que le savoir ne signifiait rien s’il ne servait pas à protéger la dignité humaine.

Elle abandonna la voie « sûre » — se marier avec un homme convenable, donner des leçons de piano aux enfants de riches.

À la place, elle obtint un master en économie et sociologie à Columbia, rédigeant son mémoire sur la malnutrition à Hell’s Kitchen.

Sa famille fut horrifiée. Les « jeunes filles biens » n’étudiaient pas la pauvreté. Elles ne vivaient certainement pas dans des foyers communautaires avec des immigrés.

Frances se moquait de ce que faisaient les « jeunes filles biens ».

En 1910, elle devint secrétaire exécutive de la New York Consumers League, enquêtant sur les usines, documentant les violations, poussant à la réforme : boulangeries propres, issues de secours, durée maximale du travail.

Elle témoignait devant les commissions législatives : une jeune femme en tailleur, expliquant à des hommes puissants que leurs usines tuaient des gens.

Ils la détestaient. Elle continua quand même.

Puis vint le 25 mars 1911.

Frances prenait le thé à Washington Square quand elle entendit les sirènes.

Elle suivit la fumée jusqu’à la Triangle Shirtwaist Factory — dix étages de flammes et de cris.

Elle resta là, impuissante, à regarder des jeunes femmes sauter du neuvième étage parce que les portes avaient été verrouillées pour éviter le « vol » et les « pauses non autorisées ».

Leurs corps frappaient le sol comme un tonnerre. Encore et encore et encore.

146 ouvrières moururent.

La plupart étaient des immigrées, des adolescentes pour certaines — certaines n’avaient que 14 ans.

Elles fabriquaient des chemisiers que les femmes riches portaient pour afficher leur modernité et leur indépendance.

Frances les regarda brûler pour que des femmes aisées puissent avoir l’air progressistes.

Elle se fit une promesse : leurs morts ne seront pas vaines.

Quelques semaines plus tard, Frances fut nommée à la commission d’enquête sur l’incendie.

Elle ne se contenta pas d’un rapport.

Elle réécrivit les lois du travail de l’État de New York.

Sorties de secours — déverrouillées, accessibles, clairement indiquées.

Limites d’occupation.

Systèmes de sprinklers.

Inspections de sécurité régulières.

Semaine de 54 heures maximum.

Un jour de repos par semaine.

Les industriels combattirent chaque disposition.

Ils parlèrent « d’excès de gouvernement », d’une catastrophe pour les affaires, d’ouvriers « voulant quelque chose pour rien ».

Frances répondit avec des photos des victimes. Avec des témoignages. Avec des données économiques montrant que les lieux sûrs étaient plus productifs.

Les lois passèrent.

D’autres États suivirent.

En une décennie, les lieux de travail américains changèrent — pas parfaitement, mais irréversiblement.

Et Frances Perkins devint la femme la plus détestée de l’industrie américaine.

On la traita de communiste.

Les journaux se moquèrent d’elle, « vieille fille » s’ingérant dans les affaires des hommes.

(Elle s’était mariée tard avec un économiste atteint de troubles mentaux — secret qu’elle garda pour le protéger de l’internement.)

Elle encaissa la haine et continua.

En 1933, Franklin D. Roosevelt — fraîchement élu, face à la Grande Dépression — lui proposa le poste de Secrétaire au Travail.

Elle avait 53 ans.

Aucune femme n’avait jamais siégé dans un Cabinet présidentiel.

L’idée choquait, semblait peut-être anticonstitutionnelle, sûrement scandaleuse.

Frances accepta — mais posa ses conditions.

Elle donna à Roosevelt une liste :

Semaine de 40 heures

Salaire minimum

Abolition du travail des enfants

Assurance chômage

Retraite pour les personnes âgées

Roosevelt dit : « Tu sais que c’est impossible. »

Elle répondit : « Alors trouvez quelqu’un d’autre. »

Il la nomma quand même.

Pendant douze ans — plus longtemps que tout autre secrétaire au Travail — Frances Perkins se battit pour ces objectifs « impossibles ».

Et elle en réalisa la plupart.

Fair Labor Standards Act (1938) : semaine de 40h, salaire minimum, restrictions sur le travail des enfants.

Social Security Act (1935) : retraite, chômage, aide aux familles.

Les lois excluaient alors les ouvriers agricoles et domestiques — un compromis qu’elle haïssait mais dut accepter, ce qui priva surtout les travailleurs noirs d’avantages, injustice corrigée bien plus tard.

Mais des millions de travailleurs obtinrent des protections inédites.

Frances n’était jamais satisfaite.

Elle se battit pour l’assurance santé universelle (échec), l’extension des droits (partiellement).

Elle affronta chaque élu cherchant à affaiblir les protections.

On la traita d’autoritaire, de difficile, de non féminine.

Elle portait toujours la même robe noire et le même chapeau tricorne — pour dire :

Je ne suis pas ici pour décorer. Je suis ici pour travailler.

À la mort de Roosevelt en 1945, elle démissionna.

Douze années de service — record absolu.

Elle aurait pu vivre riche et honorée.

Au lieu de cela, elle enseigna à Cornell, écrivant et donnant des conférences jusqu’à sa mort en 1965, à 85 ans. »

Jazzi

Merci pour ce témoignage puissant.

Ce que j’ai voulu dire ci-dessus, Jazzi, merci pour ce témoignage, c’est que les femmes, les hommes et a fortiori les enfants ne sont pas des objets sexuels.

@JJJ, je ne garde aucunes archives dès qu’un de mes ouvrages est publié. Seulement mes manuscrits sur ordinateur (quand j’en ai eu un) et un exemplaire papier dans ma bibliothèque. Dans mes « goûts de… » chaque extrait est suivi de sa source. Ainsi pour le premier extrait de Freud : (« Sur le rêve », traduit de l’allemand par Cornélius Heim, Editions Gallimard, 1988), etc.

Ci-joint le sommaire du « Goût du rêve », les titres sont de moi

SOMMAIRE

RÊVES EN SOMMEIL

Sigmund Freud : La mécanique des rêves

Henri Michaux : D’autres façons d’interprétation

Marcel Proust : Le rêve du Narrateur

La Genèse : Révélation divine

André Breton : Le château des merveilles

Paul Eluard : Poèmes en forme de rêves

Sarane Alexandrian : Le poète et le psychanalyste

Georges Bataille : Rêve de guerre

Georges Perec : Autobiographie posthume du rêveur

RÊVES DE JOUR

Henri Michaux : L’art de refaire le monde

Jean-Jacques Rousseau : Entretiens avec moi-même

Donatien-Alphonse-François de Sade : Les fantasmes du désir

Alphonse de Lamartine : Le poète est un rêveur pensant

Gérard de Nerval : La divine tragédie

Lautréamont : serial cauchemarderies

Antonin Artaud : Rêverie extrême !

Fernando Pessoa : méthodologie du rêve

Michel Leiris : Féerie fantasmagorique

RÊVES EN STOCK

Marguerite Yourcenar : Tous contes faits

Louis Aragon : Le retour des rêveurs

Jean Racine : Songe de tragédie

Honoré de Balzac : Le banquet des illusions

Gustave Flaubert : Rêveuse Normandie

André Breton : Le Rêve fou

Julien Gracq : Un simple rêve érotique ?

Thomas Mann : Le Songeur de songes

Miguel de Cervantès : Chimères d’éternité

En cadeau, le texte complet de l’introduction

INTRODUCTION

« Les auteurs nous ont donné pour des vérités, quantité de rêveries. »

FURETIERE

« Ma vie entière n’a été qu’une longue rêverie

divisée en chapitres par mes promenades de chaque jour. »

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

« Seules les traces donnent à rêver »

RENE CHAR

Du plus loin que l’on s’en souvienne, l’homme a toujours rêvé, ainsi qu’en témoignent les anciens textes, qui voyaient dans nos songes rien moins que des présages divins. Du fait de leur expéditeur et des informations capitales qu’ils contenaient, il parut toujours primordial de décoder ces singuliers messages aux allures de rébus. Les principales civilisations du monde antique, en Mésopotamie, autour du bassin Méditerranéen et jusqu’en Inde et en Chine, nous ont légué de nombreux ouvrages répertoriant les diverses catégories de rêves, leurs significations, ainsi que les rituels de purification permettant de déjouer les mauvais présages et autres prophéties.

Autant de « clefs des songes » parmi lesquelles se distingue tout particulièrement le Oneirocritica d’Artémidore. Un Grec du IIe siècle de l’ère chrétienne dont l’œuvre constitue une véritable encyclopédie des rêves. Les classant selon l’importance donnée aux différentes parties du corps, aux activités physiques, à la nature, aux animaux, etc. Artémidore, bien avant Freud, interprétait les rêves en tenant compte des réactions du rêveur, de ses émotions et de l’association qu’il pouvait faire avec les événements courants. Fort de son expérience et des nombreux témoignages recueillis, il parvint à définir des archétypes. Ainsi, rêver de dormir dans le temple (pratique alors en usage pour bénéficier de la protection d’Esculape, la divinité médicale en vogue à l’époque), signifiait, selon lui, la guérison pour le malade, mais la maladie pour le bien-portant.

Ces façons d’interprétation se perpétuèrent en Occident tout au long du Moyen Age et de la Renaissance, en intégrant toutefois la composante chrétienne. Ce fut le cas du médecin, mathématicien et astrologue italien du XVIe siècle Jérôme Cardan, qui passa sa vie à noter ses rêves et à les interpréter à la manière d’Artémidore. Trouvant dans ses songes les médicaments qu’il prescrivait à ses patients et l’inspiration pour la rédaction de ses livres, notamment son De Subtilitate (1550), où est répertorié l’ « ensemble des causes occultes, et raisons d’icelles ».

Au-delà des préoccupations des théologiens et des savants, le rêve a nourrit les textes fondateurs de la littérature universelle. Ils figurent en bonne place dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament inclus. Du Joseph des Juifs au Joseph des Evangiles, notamment, les rêves bibliques sont toujours la voie privilégiée par laquelle Dieu établit une connexion directe avec l’humanité. Cette manière unilatérale de faire passer les messages se retrouve également chez Homère. A la différence près que dans les songes prophétiques de l’Odyssée on fait une distinction entre ceux en provenance de la porte de corne, dont la transparence symbolise l’air, et ceux qui passent par la porte d’ivoire, plus opaque et évoquant la terre. Les premiers émanaient des dieux de l’Olympe tandis que les seconds étaient envoyés par les âmes des défunts, dont Hermès était le médiateur.

Au fil du temps et sous diverses latitudes, la littérature s’enrichira d’une abondante production de livres de songes. Depuis le Songe de Scipion de Cicéron (un siècle avant l’ère chrétienne) au Songe de Poliphile de Francisco Colonna, paru en 1499, ou encore les Songes de l’Espagnol Francesco de Quevedo, au XVIIe siècle. Mais là, le rêve ne revêt plus qu’un rôle épisodique, accessoire. Plus que sa valeur intrinsèque et sa caractéristique sacrée, il devient prétexte à un imaginaire empreint de fantastique et de merveilleux.

Au point qu’au siècle des Lumières, les Encyclopédistes, marqués par un rationalisme ardent, considèreront les songes avec un certain dédain. A l’exception de Jean-Jacques Rousseaux, qui, lui, privilégiera toujours la rêverie, une forme de déclinaison diurne du rêve nocturne, ainsi que le marquis de Sade, qui puisera de même dans ses rêves éveillés le moyen de conceptualiser ses plus fantastiques fantasmes !

C’est avec le romantisme, que l’on assistera véritablement à une entrée en force du rêve dans la littérature. De Musset à Nerval et jusqu’à Lautréamont, sous forme de récits romanesques, de poèmes, de pièces de théâtre, le rêve y occupe généralement une place prépondérante.

Mais dès le début du XXe siècle, grâce à l’apport de la psychanalyse, d’une part, et à la multitude des productions artistiques des membres du mouvement surréaliste, de l’autre, le rêve, qui avait conservé sa dimension métaphysique chez les romantiques, deviendra la voie royale qui conduit à notre inconscient. La connaissance dans ses moindres replis secrets du monde onirique devient l’outil privilégié, non plus pour communiquer avec une quelconque divinité, mais plutôt pour entrer en adéquation, en symbiose, avec les propres forces créatrices de l’homme. Renouvelant ainsi de fond en comble l’imaginaire des poètes et des écrivains, mais aussi des peintres et des cinéastes, qui, de fait, inventeront de nouvelles formes.

«Par la pensée les hommes quelquefois s’accouplent, par le rêve l’homme trouve toujours le moyen de s’isoler », écrivit le poète Pierre Reverdy. C’est dans cet isolement que l’artiste, selon sa discipline, puisera la matière et la réflexion qui lui permettra de confronter son imaginaire au réel, pour le transmuer en œuvre d’art.

Déjà, dans une lettre à Louise Colet, datée du 26 août 1853, Gustave Flaubert, avouait : « Ce qui me semble, à moi, le plus beau dans l’Art (et le plus difficile), ce n’est ni de faire rire, ni de faire pleurer, ni de vous mettre en rut ou en fureur, mais d’agir à la façon de la nature, c’est-à-dire de faire rêver. » C’est ainsi que, s’inspirant d’un fait divers et s’en tenant à une description minutieuse du milieu où se meuvent ses personnages, Flaubert, avec Madame Bovary, perfectionna son style inimitable tout en ouvrant la voie au naturalisme.

Mais se référant à une quelconque école où s’y opposant, se réclamant d’un imaginaire pur ou même de la plus réelle autofiction, romans ou récits d’aujourd’hui, comme ceux d’hier, ne sont-ils pas toujours de perpétuelles rêveries, confessions, méditations, fantasmagories, folles illusions, mémoires perdues ou retrouvées, projections anticipatives… que l’auteur offre en partage au lecteur ?

Comme autant de merveilleux prétextes à songer, ainsi que l’on pourra en juger ici !

JACQUES BAROZZI

https://www.amazon.fr/goût-du-rêve-Collectifs/dp/2715257805

Allez-vous faire un chapitre cauchemars ? (10.04)

—-

non, rôz, car je ne les distingue pas entre eux par cette entrée, ce n’est pas leur effet au réveil qui m’importe, mais la façon dont ma narration obstinée au réveil les a rendus ultérieurement divins ou démoniaques dans la forme et le fond. Comment vous expliquer ? (aff. à suivre dans la problématique de la préface).

Et il va y avoir une préface…

Hurkhurkhurk !

@ 10.45, et 10.54 – Ah… un grand merci jzmn, vous êtes un mec vraiment superbe & généreux ! Voilà exactement ce dont j’avais besoin. Ouf !… Me voilà rassuré : mes sources sont quasiment toutes différentes des vôtres, dans le temps comme dans l’espace. Je fais appel en vrac à Pavese, Pepys, Bott, Junger, Borges, Barel, Foucault, Schnitzler, Gombrowicz, Caillois, Cioran, Conrad, Green, Bon, Burroughs pour les rêves des années 1980), et à bien d’autres… dans mes rêves des lectures associées des années 2010-2020… Kerouac, en ce moment, par exemple, vous l’imaginez bien.

Bàv,

Vous auriez pu faire un peu plus bref, Jazzi… 🙂

ah, Pepys diaries un monument, vous avez réussi à le lire dans sa sténographie particulière … chapeau !

bon je vais me promener l’air est doux et demain j’ai cours.

Vous mélangez tout rose, et là vous devriez suivre le conseil de Confucius, mais ça n’a pas d’importance.

Sauf Maria Schneider qui a été trompée et s’est soudainement retrouvée dans une situation de méprisable violence— en réalité un viol —, les autres ont eu la possibilité de choisir, et si une jeune fille de treize ans a été manipulée, je peux me demander ce que faisaient ses parents à ce moment-là — cela n’exonère pas le manipulateur de ses responsabilités —.

Cela dit, les bonnes actrices choisissent les films dans lesquels travaillent — Nicole Kidman, Demi Moore et ainsi de suite).

Ensuite, si vous souhaitez un art à l’eau de rose, vous pouvez toujours confier l’entreprise aux auteurs pour enfants.

Non, Ch…, dans une version expurgée, hélas, la première parue en France… A l’époque, on n’avait pas encore publié l’intégralité de son journal à partir du décryptage de sa sténographie jugée incompréhensible durant des siècles, avant qu’on en découvre les lois elles-mêmes décrites par Pepys. Depuis lors…, je n’y suis pas revenu, malgré mes promesses itératives, quoique l’opus soit toujours dans ma pile depuis des plombes. Bonne promenade dominicale !

On met toujours en cause les parents.

Vanessa Springora.

Ses parents étaient opposés.

À quinze ans, Björn a choisi d’incarner la beauté suprême ? Il s’est porté cette croix toute sa vie

Non seulement je ne mélange rien Renato, mais le sujet est global et après l’intervention de Jazzi, je l’ai résumé en une phrase : open your eyes !

Vous raison rose, toujours. Mais il vaudrait mieux que vous ouvriez les yeux plutôt que d’ordonner aux autres de le faire sur un ton impératif.

Un mode impératif.

Pas grave Renato,

Entre ce que dit quelqu’un et ce que comprend autrui, il y a un gouffre.

Pour mémoire, « open » impératif présent.

« Allez-vous faire un chapitre cauchemars »

Comme on rêve on est, rose !

Il y a aussi la catégorie des rêves érotiques…

« vous pouvez toujours confier l’entreprise aux auteurs pour enfants. »

Les plus pervers, renato !

Allons allons, les amis… Eyes Wide Shut, par ex : open your eyes, isn’t it

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=20502.html

« Les plus pervers », bien sûr, Jazzi, mais masqués.

Il est vrai que les gens de gauche utilisent beaucoup l’impératif ! écoutez, pour ne faire qu’un exemple.

L’INDÉCENTE PROMOTION DES MÉDIAS PUBLICS POUR LA TAXE ZUCMAN –

Dans le paysage médiatique français, le traitement de la taxe dite « Zucman » illustre une dérive préoccupante : celle de médias publics qui, sous couvert d’analyse économique, promeuvent sans nuance une proposition ouvertement idéologique.

Plusieurs antennes – du 20 heures de France 2 aux plateaux de France Info (radio et TV), du « Zucman Day » orchestré par C à vous sur France 5 aux journaux de 12h30 sur France Culture – se sont transformées en tribunes quasi militantes, présentant cette mesure fiscale comme une évidence morale plutôt que comme un choix politique discutable. Ce glissement du journalisme vers le militantisme institutionnel trahit une confusion inacceptable entre information, conviction et propagande.

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE SANS NUANCE

La taxe Zucman – projet d’imposition minimale de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros – a été relayée avec enthousiasme par nombre de médias, notamment publics, comme une mesure phare de « justice sociale ». Les arguments critiques, qu’ils soient économiques, juridiques ou géopolitiques, ont souvent été relégués au second plan, voire ignorés. Le pluralisme, principe cardinal du service public de l’information, s’en trouve amoindri. Lorsqu’un débat est réduit à une narration morale – le juste contre l’injuste – la complexité disparaît, et avec elle la liberté de penser.

LE PRÉCÉDENT LUCIE CASTETS : UNE MÊME MÉCANIQUE DE FABRICATION MÉDIATIQUE

Ce phénomène n’est pas isolé. Quelques mois plus tôt, une dynamique similaire s’était manifestée autour de Lucie Castets, figure montée en épingle par ces mêmes médias publics alors qu’elle ne bénéficiait d’aucune légitimité démocratique. Candidatée non élue, inconnue du grand public, elle a pourtant été érigée en symbole d’un renouveau politique par un traitement médiatique démesuré, à la fois bienveillant et répétitif. On a alors vu à quel point l’exposition médiatique pouvait précéder, voire fabriquer, la légitimité politique elle-même. Entre la promotion de la taxe Zucman et la médiatisation de Lucie Castets, se dessine une même logique : celle d’un pouvoir symbolique capable d’imposer un récit, de sélectionner les visages et les idées à légitimer, au détriment du débat démocratique réel.

LE RISQUE D’UN DÉBAT PUBLIC CONFISQUÉ

Lorsqu’un sujet fiscal ou une personnalité politique bénéficie d’une couverture univoque, le citoyen n’est plus convié à penser, mais à adhérer. Les médias publics, censés garantir l’équilibre, deviennent alors des vecteurs de validation idéologique. Dans le cas de la taxe Zucman, les arguments économiques critiques (fuite des capitaux, complexité juridique, risque de double imposition) ont été peu relayés, tandis que la rhétorique morale du « rendre aux pauvres ce que les riches ont pris » occupait tout l’espace. De la même manière, Lucie Castets fut présentée comme « l’alternative » sans qu’on examine sérieusement la vacuité démocratique de sa désignation. Dans les deux cas, le récit médiatique précède le jugement du citoyen – il l’oriente, parfois le remplace.

@Arcom_fr

@BabethLemoine

@DelphineErnotte

« Comme une offrande parfaite, il les accueille »— Sg 3, 1-6.9

Lecture du livre de la Sagesse

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ;

aucun tourment n’a de prise sur eux.

Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ;

leur départ est compris comme un malheur,

et leur éloignement, comme une fin :

mais ils sont dans la paix.

Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment,

mais l’espérance de l’immortalité les comblait.

Après de faibles peines,

de grands bienfaits les attendent,

car Dieu les a mis à l’épreuve

et trouvés dignes de lui.

Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ;

comme une offrande parfaite, il les accueille.

Au temps de sa visite, ils resplendiront :

comme l’étincelle qui court sur la paille, ils avancent.

Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples,

et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles.

Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ;

ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui.

Pour ses amis, grâce et miséricorde :

il visitera ses élus.

– Parole du Seigneur.

Eyes Wide Shut : n’étant pas une oie ravie par l’occasion, ayant pris note des difficultés du film, Nicole Kidman a eu recours à un professionnel du soutien psychologique.

JJJ. J’ajouterais à cette bibliographie du rêve, le Livre des Rêves, d’ Emmmanuel Swedenborg. Une édition chez Verdier Swedenborg notait à part ses ré rêves, auxquels il n’est pas défendu de trouver un goût freudien…

Non, c’est l’inverse. Jazzi ne devrait pas faire « plus court », il devrait faire plus long, mais je ne crois pas qu’il en soit capable, vu son choix égoïste, pépère, et un brin médiocre, qui consiste d’une part à se réclamer non victimaire, et d’autre part à fustiger quiconque (enfin, bibi) se prétend victime, comme si c’était un crime d’en appeler à un sentiment de justice. Je veux dire que Jazzi est un être « à destin », et qu’il a des capacités d’écriture, mais, sans doute pour des raisons de survie psychique, il a résolument tourné le dos à toute tentative littéraire, bornant sa gloire à d’aimables préfaces d’ouvrages de compilation de citations littéraires. Pourtant, si vous y songez deux secondes, niveau destin : né de deux parents handicapés, sourds et muets, le voilà à quinze ans se rendant compte, d’une part, qu’il est homosexuel, mais d’autre part, que sa mère est folle. Quand on sait le lien fusionnel qui unit généralement les homosexuels à leurs mères, savoir que Jazzi a fait interner sa mère quand il avait quinze ans jette une lumière crue sur son absence totale d’une quelconque prise de conscience, niveau culpabilité, d’un acte aussi violent, faire interner sa propre mère ! Voilà notre Jazzi déboulant à Paris, et, chance de sa vie : un vieil homme s’éprend de sa beauté. Pas de son intelligence, car Jazzi, c’est pas Rimbaud, c’est l’inverse : le garçon n’aspire qu’à une seule chose. Intégrer une classe sociale supérieure à celle de son milieu d’origine (la tata vendant des omelettes), sans se rendre compte qu’il aurait pu revendiquer cette origine sociale, en être fier et défendre ses intérêts bref devenir de gauche. Mais Jazzi n’est jamais à la hauteur de son improbable histoire, pourtant véridique. Il sera donc un homme aimable dans une niche littéraire d’aucune valeur intellectuelle mais que, grâce à son ancien amant qu’il n’evoquera jamais plus (si je me représente cet ancien amant, c’est la figure du Falstaff de Welles qui me vient, pas au niveau physique mais je me dis que cet ancien homme de lettres parisien, avec pouvoir lui permettant de caser ce jeune amant qu’était Jazzi, devrait l’avoir mauvaise d’être ainsi invisibilisé, jamais évoqué). Bon on aurait pu croire que Jazzi soit, devienne, une conscience agissante. Il se contente d’etre un petit bourgeois, farouchement accroché au macronisme ben voyons, et la perfidie est désormais la saveur sécrétée par les papilles de sa langue. Son parcours de vie est si particulier, si incroyable, si imprégné d’une sorte de destin, que, s’il avait eu du talent et de l’intelligence, une œuvre formidable aurait pu en sortir. Au lieu de ça ? Ici, entre deux courtes phrases à connotation sexuelle pour la plupart, et des compte rendus plan-plan de ses séances cinématographiques, sans vraies analyses, niveau troisième b quoi,il ne démontre qu’une chose : son appartenance à la vacuité politique du macronisme ambiant. Car Jazzi et Macron ont quelque chose en commun : leur qualité de parasitisme de la vraie valeur de la vraie vie. La souffrance, l’inquiétude, la réflexion et la pulsion créatrice, c’est délibérément qu’ils leur tournent le dos, pour s’occuper exclusivement de leurs intérêts de classe.Et si un jour la destinée extraordinaire d’un Jazzi, avec son côté romanesque, sera exploité, je plains le scénariste. Car l’histoire est incroyable, mais le protagoniste parfaitement médiocre dans son absence d’intelligence comment dire ? Oui, hélas, sa médiocrité.

Maurice et ses fantasmes…

Un vrai démon !

Il est dans mes feuilles en bonne place, bien sûr… J’imagine que vous vous adressez plutôt à jzmn. On ne va pas lui reprocher ses « manques », n’est-ce pas ? Merci pour cette remarque attentive. Bàv.

« la rhétorique morale du « rendre aux pauvres ce que les riches ont pris » occupait tout l’espace. »

Le slogan de la clitopinambour!

rose, renato,

pour ùémoire, votre dispute me rappelle un texte de DERRIDA à l’occasion de son travail pour « le Louvre » où il avait écrit, « l’ouvre » lui même alors souffrant d’une pathologie qui affecta sa vue;

j’ai commencé de chercher sur la toile sur ce détail de Mémoire d’aveugle;je ne vous gache pas le plaisir de retrouver et de l’ouvrir l’oeil la vue:

https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_2010_num_62_1_2608

« la vraie valeur de la vraie vie »

Clitopinambour, eh ben, vous m’en direz tant! 🙂

@ CT… Vous écrivez bien c’est indéniable, et savez agencer calmement votre courroux à l’encontre du type qui vous a déçu. On sent le fruit d’une lente maturation accédant au top niveau. Mais bien évidemment, votre portrait au vitriol est tellement fielleux qui n’est pas sans grandes ressemblances avec ce que vous disiez si justement de ces autres vraies ordures qui nous englobaient, vous et moi.

Avec Jzmn, vous savez bien, au fond de vous, que vous vous abusez. Ce n’est pas très grave, car il n’est pas trop du genre à en prendre ombrage désormais, même s’il en a fait avaler bien des couleuvres, aux autres, en son temps. Il évolue humainement en mieux, et vous, je le déplore, en pire, ou en moins bien. Mais tout cela est transitoire. Bàv2.

Rêves : d’Artémidore l’

un lien

Le 11 juillet 1989, il trouve le thème de son exposition (le dessin d’aveugle), qu’il intitule provisoirement « L’ouvre où ne pas voir » [une sorte de lapsus]. Le 16 juillet 1989, il fait un rêve (raconté p23) qui met en scène un vieil aveugle avec lequel il se bat, lequel menace ses fils.

https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0604030959.html

La mécanique des rêves

A côté des rêves simples, parfaitement intelligibles, que Freud qualifie d’infantiles, parce que ce sont ceux-là même que font généralement les enfants, et qui expriment la réalisation d’un désir contrarié (la petite fille qui rêve, par exemple, qu’elle a dévoré l’énorme gâteau au chocolat auquel ses parents ne lui ont autorisé qu’à en déguster une infime part la veille au dîner), il existe toute une série de rêves plus ou moins complexes, étranges et cocasses. Pour ces derniers, les plus intéressants, il convient de distinguer entre « le contenu du rêve », ce que l’on a rêvé, et « les pensées du rêve », ces pensées latentes de la veille ou des jours précédents qui ont donné corps au rêve et que l’on peut retrouver après analyse du contenu lui-même. C’est entre ces deux éléments constitutifs du rêve que s’opère le « travail du rêve », le processus de déplacement du rêve et de transvaluation des valeurs psychiques, qui va aboutir à cet objet étrange à identifier : notre rêve, la voie royale qui conduit à notre inconscient…

Un rêve de Freud

« Je suis assis dans un wagon et tient sur mes genoux un objet qui a la forme d’un chapeau haut de forme, mais qui est en verre transparent. La situation me fait penser tout de suite au dicton : « Mit dem Hute in der Hand kommt man durchs ganze Land. » (Le chapeau à la main, on traverse le pays.) Le haut-de-forme de verre me rappelle, par un bref détour, le bec Auer, et je sais bientôt que j’aimerais faire une découverte qui me rendrait aussi riche et indépendant que mon compatriote, le Dr Auer von Welsbach, l’est devenu par la sienne, et qu’alors je voyagerais au lieu de demeurer à Vienne. Dans le rêve, je voyage avec mon invention – le haut-de-forme de verre, qui n’est certes pas encore d’usage courant. »

Question : Comment interpréteriez-vous ce rêve de Freud ?

@ L’ouvre où ne pas voir

Masi non, voyons… il venait juste d’apprendre dans la journée ce qu’était l’ouvroir de littérature potentielle.

@ Question : Comment interpréteriez-vous ce rêve de Freud ? (13.44)

Je me garderai bien de le vouloir guérir (sic transit)

Posez plutôt la question au mangeur d’endives chrétiennes.

https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/trucs-et-astuces/fr%C3%A9quence-des-pets-voici-combien-de-fois-il-est-normal-de-p%C3%A9ter-dans-une-journ%C3%A9e-selon-les-m%C3%A9decins-et-quand-s-inqui%C3%A9ter/ar-AA1PCY1V?ocid=winp1taskbar&cvid=85575f572f3849d2de6b89c6a6319c00&ei=19

Jazzi est devenu, parce qu’il était issu d’une improbable union de deux handicapés et que, à intelligence fort moyenne, il n’avait pas d’autre choix que de faire de petites saloperies comme faire interner sa mère plutôt que de s’en occuper, monter à Paris et poser son cul dans une niche finalement confortable, il est devenu, dis-je, un fonctionnaire de la littérature. Alors qu’en vrai, ça doit faire au moins dix ans qu’il n’a plus ouvert le moindre livre. Il ne s’en cache même pas. N’en éprouve aucune honte. N’a jamais tenté d’analyser politiquement, philosophiquement ou sociologiquement son parcours. Son dernier achat ? Une petite bête déjà sacralisée en dehors de toute relation avec la nature canine. Jazzi va au cinéma, et il arrive à ce tour de force de ne rien avoir à en dire, sinon des comptes rendus abyssaux de platitudes. Bon, accordons-lui au moins « qu’il ne fait de mal à personne ». Ben c’est à voir. Moi, il m’a fait du mal, et pendant longtemps, sur ce blog, il a utilisé sa langue vipérine contre moi. Alors que j’étais si contente, si reconnaissante, d’avoir pu le rencontrer via ce blog ! Gentil, serviable, en demande… Et puis finalement, quand j’ai eu véritablement besoin de gentillesse, d’écoute et de soutien, je me suis retrouvée à l’état de paillasson. Jazzi n’aura jamais qu’une cordialité de surface. Il est dans une telle négation de la souffrance d’autrui qu’à l’ouverture du camp d’Auschwitz, il aurait demandé où se trouve la buvette (notez qu’aujourd’hui, avec le tourisme mémoriel, on n’en est pas loin).

Dans mes songes, je me promène en ville, sur des chemins de campagne ou des sentiers de montagne. Parfois, je voyage, je m’engage dans des disputes avec des amis, même décédés. Cependant, rien de bizarre ni de mystique ne se produit. J’ai seulement fait un seul cauchemar, mais il s’est avéré que j’ai une intolérance aux anesthésiques. Est-ce préoccupant de ne faire que des rêves ordinaires et de ne jamais connaître de cauchemars ? Devrais-je prendre rendez-vous avec un médecin ?

CT devrait réaliser qu’elle ne se trouve pas chez un concierge et que les potins, en tant qu’occupation intellectuelle, ne sont pas très importants.

Oups ! un segment est resté entre l’esprit et le clavier

Rêves : d’Artémidore l’Onirocritique

Comment interpréteriez-vous ce rêve de Freud ?

Soyons bref !

Un rêve simple, infantile, qui exprime un désir de réussite sociale et d’enrichissement personnel.

Quand on sait que ce sont ces premiers travaux sur le rêve qui permettront à Freud d’accéder à la notoriété, on peut légitimement se demander si l’on n’est pas en présence, ici, d’un rêve prémonitoire ? Certes, la psychanalyse n’a pas rapporté la fortune à son inventeur, mais les becs Auer de son compatriote autrichien ont disparu depuis belle lurette, tandis que la discipline scientifique freudienne, qui permet d’ausculter les replis du cerveau, à la lumière d’un chapeau haut-de-forme en verre transparent, nous interroge encore !

La cloportine et la Gigi ont un point commun, semble-t-il : n’avoir jamais été en mesure de satisfaire leur partenaire, qui tous deux se sont barrés. Comme on les comprend quand ayant soulevé leur pierre, on contemple ces deux cloportes.

(Le contraire de Rimbaud? Beaux reins?)

À propos de Bec Auer

https://ropac.net/ko/artworks/11651-marcel-duchamp-the-bec-auer-1968/

Les rêves diurnes qu’on fait durant sa sieste, par exemple, sont à la fois stupides et étranges, comme des visions chimériques sans rime ni raison.

Je ne sais plus quel philosophe a écrit que les rêves et les songes sont « les excréments de la mémoire ».

Gilles Deleuze je pense…

Sans allusion : suspension (bec auer)

À force de balancer du lourd sur Jazzi, Clopine va se casser le dos, les reins et le derrière.

Jazzi ne répond pas, il s’allège…

Mais la lourdingue Gigi s’en mêle et avec sa finesse de grosse pocharde, elle gâche tout… Quelle calamité !

« la vraie valeur de la vraie vie » sic gloria transit.

Un remède médical annoncé : la clitopine! 🙂

Mais comment l’administre t-on, Bill Evola ?

On imagine cette pauvre femme de 70 ans, faisant le compte des misères, des bassesses, des tortures, morales et peut-être pires, qui lui ont été infligées pendant des années, et se décidant enfin à foutre le camp, pour ne pas mourir dans un cloaque dont le geôlier la persécute sans trêve. Un âge où l’on ne s’en va pas sans raisons.

Cette femme, ceux qui savent lire ici, devinent ce qu’elle a dû endurer de la Gigi, ce déchet de cadavre de porc. On lui souhaite le meilleur au sortir de ce calvaire.

Si elle souhaite me contacter qu’elle passe par PA qui, j’en suis certain, acceptera de transmettre son message.

Mais comment l’administre t-on?

Par voie orale, jazzi, uniquement par voie orale.. Ce campagnard médicament. Mais alors, ne s’agit-il pas de trop parler en même temps.

Ce canular médicament, sorry.

renato dit: 2 novembre 2025 à 13h21

Eyes Wide Shut : n’étant pas une oie ravie par l’occasion, ayant pris note des difficultés du film, Nicole Kidman a eu recours à un professionnel du soutien psychologique.

Et séparation avec Tom Cruise, ensuite.

Mais non, y pas de rôle dangereux, hein !

En tout cas sacré rebond : open your eyes zt Eues wide shut.

Bravo à J J-J et vous Renato pour l’ouverture donnée !

Et Eyes wide shut

Il y a des gens qui divorcent sans avoir travaillé dans le cinéma.

L’idée que le divorce de Nicole Kidman et Tom Cruise soit une conséquence du film de Kubrick est une légende sans fondement, une de ces rumeurs qui circulent dans les salons de coiffure. Pour le dire sans détour, c’est Cruise qui voulait la séparation et ce serait à cause de son appartenance à la scientologie. Moi, conte tenu de la femme qu’elle est, j’aurai divorcé de la scientologie !

https://lesempio.blogspot.com/2013/05/nicole-kidman_30.html?q=Kidman

coMPte !

Clopine écrit plutôt bien mais vraiment n’importe quoi.

Visconti et Pasolini ont une date en commun, le 2 novembre.

900

commentaires