« Impossible ici ! »

À la fin de l’année 1931, Dorothy Thompson, la plus brillante journaliste américaine de son temps, première femme à diriger une rédaction à l’étranger, en l’occurrence celle du New York Post à Berlin, réussit enfin à décrocher une interview d’Adolf Hitler. Il y a huit ans qu’elle cherche à l’obtenir, depuis que ce dernier avait été arrêté et jugé pour la tentative ratée du Putsch de la Brasserie le 9 novembre 1923. Depuis son poste en Allemagne, cette amie de Ödön von Horváth, Thomas Mann, Stefan Zweig et Bertolt Brecht assiste à la « montée démocratique » à marche forcée du parti nazi et à la « résistible ascension » de son dirigeant. Alors qu’aux élections législatives de mai 1928, le NSDAP d’Hitler représentait moins de 3 % des suffrages et n’avait obtenu que douze sièges, la crise aidant, il était devenu en deux ans le deuxième parti de la République de Weimar, avec plus de 18 % des voix aux élections de septembre 1930 et 107 sièges. Le 11 octobre 1931, le parti de droite DVNP du millionnaire Alfred Hugenberg conclut le « front de Harzburg » avec le NSDAP, et Goebbels annonce le 22 février la candidature de Hitler à la présidentielle, qui obtient 37 % des voix au second tour.

À la fin de l’année 1931, Dorothy Thompson, la plus brillante journaliste américaine de son temps, première femme à diriger une rédaction à l’étranger, en l’occurrence celle du New York Post à Berlin, réussit enfin à décrocher une interview d’Adolf Hitler. Il y a huit ans qu’elle cherche à l’obtenir, depuis que ce dernier avait été arrêté et jugé pour la tentative ratée du Putsch de la Brasserie le 9 novembre 1923. Depuis son poste en Allemagne, cette amie de Ödön von Horváth, Thomas Mann, Stefan Zweig et Bertolt Brecht assiste à la « montée démocratique » à marche forcée du parti nazi et à la « résistible ascension » de son dirigeant. Alors qu’aux élections législatives de mai 1928, le NSDAP d’Hitler représentait moins de 3 % des suffrages et n’avait obtenu que douze sièges, la crise aidant, il était devenu en deux ans le deuxième parti de la République de Weimar, avec plus de 18 % des voix aux élections de septembre 1930 et 107 sièges. Le 11 octobre 1931, le parti de droite DVNP du millionnaire Alfred Hugenberg conclut le « front de Harzburg » avec le NSDAP, et Goebbels annonce le 22 février la candidature de Hitler à la présidentielle, qui obtient 37 % des voix au second tour.

Le vieux Paul von Hindenburg est réélu et refuse de nommer Hitler chancelier ; aux élections législatives de novembre 1932, le NSDAP perd des voix, si bien qu’en France, Léon Blum se réjouit, dans Le Populaire, à l’idée que la route du pouvoir se trouve ainsi définitivement fermée à Hitler : IMPOSSIBLE ICI ! Le 30 janvier 1933, il est pourtant nommé chancelier – suivront l’incendie du Reichstag, le 27 février, la création du premier camp de concentration, à Dachau, le 20 mars, sous la houlette de Himmler et un gigantesque autodafé organisé à Berlin par le ministre de la Propagande, Goebbels, le 10 mai…

Tel est le contexte dans lequel Dorothy Thompson s’intéresse à ce personnage, dont elle a lu Mein Kampf. Lors de cette rencontre avec Hitler qui, pendant longtemps, a dédaigné tout contact avec la presse étrangère mais qui se plie à l’exercice à présent qu’il est devenu une figure incontournable de la politique allemande, Dorothy Thompson est frappée par l’insignifiance caricaturale et pathétique du personnage qu’elle décrit ainsi :

Quand je pénétrai enfin dans le salon d’Adolph Hitler au Kaiserhof Hotel, j’étais convaincue de rencontrer le futur dictateur d’Allemagne. Il me fallut moins de cinquante secondes pour être sûre du contraire. Il m’a juste fallu ce laps de temps pour prendre la mesure de l’insignifiance édifiante de cet homme qui a mis le monde en émoi. Il est informe, presque dépourvu de visage, un homme dont l’expression relève de la caricature, un homme au physique qu’on dirait cartilagineux, sans os. Il est inconséquent et volubile, déséquilibré et anxieux. C’est le prototype même du Petit Homme.

Une mèche de cheveux raides et ternes tombe sur un front insignifiant et légèrement en retrait. La nuque est plate. Le visage a de grandes pommettes. Le nez est grand, mais mal formé et sans caractère. Ses mouvements sont embarrassés, ils manquent presque de dignité et n’ont rien de martial. Pas la moindre trace, sur son visage, de conflit intérieur ou de maîtrise de soi. Et pourtant, il n’en possède pas moins un certain charme. Mais c’est le charme doux, presque féminin de l’Autrichien ! Quand il parle, c’est dans un dialecte autrichien grossier. Seuls ses yeux sont impressionnants. Gris foncé et hyperthyroïdiens – ils ont l’éclat particulier qui, bien souvent, distingue les génies, les alcooliques et les hystériques. »

L’article de Dorothy Thompson, « I saw Hitler! » paraît dans le numéro de mars 1932 de la prestigieuse revue Cosmopolitan, puis sous forme de livre quelques mois plus tard. Si le portrait à charge qu’elle fait du futur Führer est d’une terrible lucidité, elle ne peut imaginer qu’il parvienne à ses fins, ce qui supposerait que cet apprenti dictateur réussirait à convaincre un peuple souverain de voter pour perdre ses droits et sa liberté. IMPOSSIBLE ICI ! À l’été 1934, alors qu’elle se trouve dans sa chambre, au Adlon Hotel, à Berlin, elle reçoit la visite d’un fonctionnaire de la police secrète d’État qui lui signifie qu’elle doit quitter l’Allemagne sous quarante-huit heures. C’est la première expulsion, par le nouveau chancelier, d’un reporter étranger. Tous les correspondants anglais et américains basés en Allemagne l’accompagnent à la gare et lui offrent des roses en gage d’affection et d’estime. La nouvelle fait le tour du monde et fait d’elle une véritable vedette médiatique – Dorothy gardera toujours encadré dans son bureau son ordre d’expulsion signé par Hitler. Devenue selon le Time la femme la plus influente des États-Unis, après Eleanor Roosevelt, la femme du Président, elle n’aura de cesse de dénoncer les nazis dans la presse et à la radio.

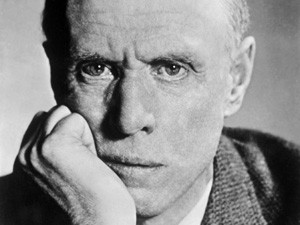

Mais en sus d’être la journaliste la plus célèbre de son temps, Dorothy Thompson est également l’épouse d’un des écrivains les plus en vue. En effet, le 14 mai 1928, elle avait épousé Sinclair Lewis (1885-1951) qu’elle avait rencontré un an plus tôt chez le ministre des Affaires étrangères de la République de Weimar, à Berlin. Lewis est l’auteur de quelques livres qui, dès leur sortie, sont devenus de véritables classiques : Main Street (1920), Babbitt (1922), Arrowsmith (1926), Elmer Gantry (1927) ou bien encore Sam Dodsworth (1929) ; autant de romans, souvent situés dans l’État américain imaginaire du Winnemac, qui mettent en scène des Américains appartenant à la classe moyenne, obsédés par les valeurs matérielles et progressivement déculturés, dans de petites villes de province du Midwest américain. Son œuvre, qui fait de lui le chef de file de l’école réaliste américaine, dans laquelle on aura tôt fait de ranger la nouvelle génération d’écrivains, de William Faulkner à Ernest Hemingway, en passant par Thomas Wolfe et John Steinbeck, est une critique acerbe, cynique – mais non dépourvue d’empathie pour ses personnages – des « valeurs » d’une Amérique matérialiste et bigote.

Lauréat du prix Pulitzer en 1926 – qu’il refuse – il est surtout le premier écrivain américain à se voir décerner le prix Nobel de littérature, le 5 novembre 1930, pour, selon les attendus de l’Académie suédoise, « son puissant et vivant talent descriptif si plein de force créatrice, d’esprit et d’humour ». Dans son discours, prononcé lors de la remise du prix, « La Peur américaine de la littérature », Lewis fustige cet idéal de vie vertueux de la « simplicité bucolique et puritaine de l’Oncle Sam » que son pays voudrait voir exalté par ses écrivains, et défend une littérature réaliste de veine satirique.

Après le « jeudi noir » du 24 octobre 1929, véritable traumatisme pour cette classe moyenne américaine dont il avait fait la cible de ses grands romans, Lewis comprend qu’il ne peut poursuivre dans cette veine et doit s’aventurer sur un autre terrain. Or, l’accession au pouvoir de Mussolini et Hitler, la passivité des vieilles démocraties européennes, le succès du genre dystopique qu’a rencontré Huxley avec son Meilleur des mondes en 1932, les nombreuses tribunes dans lesquelles Dorothy ne cesse d’alerter sur les persécutions dont les Juifs sont victimes de la part des nazis et sur la construction de nombreux camps de concentration, la montée en puissance de populistes tels que le prêtre catholique et évangéliste canadien Charles Coughlin et le sénateur sudiste Huey Pierce Long, surnommé « The Kingfish », sont autant d’éléments qui vont lui inspirer ce qui est, sans aucun doute, son dernier chef-d’œuvre, It Can’t Happen Here en français Impossible ici (traduit de l’anglais par Raymond Queneau, 20 euros, éditions de la Différence)

À l’approche de l’échéance présidentielle de 1936, la possibilité qu’un candidat fasciste accède à la mandature suprême aux États-Unis est discutée. À l’automne 1934, des intellectuels tels que Theodore Dreiser, Norman Thomas, Charles A. Beard et Waldo Frank débattent autour de cette interrogation :

« Will Fascism Come to America ? »

En réponse à cette question, ce dernier écrit :

« Le NRA est le début du fascisme américain. Mais contrairement à l’Italie et à l’Allemagne, le parlementarisme démocratique est fort depuis des générations dans le monde anglo-saxon ; c’est une institution tribale. Partant, il ne faut pas s’attendre, en Amérique du Nord ou en Grande-Bretagne, à un fascisme qui en dispose, ou plutôt qui l’affûte et l’exploite. Le fascisme peut monter de façon si progressive aux États-Unis que la plupart des électeurs n’auront pas conscience de son existence. Les vrais leaders fascistes ne seront pas les imitateurs présents du Führer allemand et des condottieri italiens, caracolant en chemises argentées. Ce seront des messieurs judicieux, en costume-cravate, diplômés des meilleures universités ».

Or, alors que se profilent les élections présidentielles de novembre 1936, un inquiétant outsider se présente comme un candidat sérieux pour empêcher la réélection de Roosevelt. Huey Pierce Long, membre du Parti démocrate, a été élu gouverneur puis sénateur de Louisiane. Ce fils de fermiers devenu avocat, une fois élu sur la base d’un programme progressiste, avait immédiatement procédé à une épuration de l’administration de « son » État pour y placer ses hommes, et instauré un système de clientélisme, qui lui vaut l’opposition farouche et opiniâtre de l’élite de la Louisiane. Celle-ci va lancer une procédure d’impeachment pour blasphème, corruption et détournement de fonds, que Long parviendra à empêcher de justesse. Il en concevra une haine implacable contre ses adversaires et contre le « système », en se présentant volontiers comme proche du peuple…

Il fonde en 1934 un mouvement, Share Our Wealth Long, qui peut s’enorgueillir de compter plus de sept millions d’adhérents un an après sa création. Soutenu par des prédicateurs catholiques d’extrême droite tels que Charles Coughlin et Gerald L. K. Smith, qui eux-mêmes verseront dans l’antisémitisme avoué, et fort de sa réélection, il décrète la loi martiale dans son État, fait voter des lois concentrant les pouvoirs aux mains du gouverneur et interdire les journaux jugés « non coopératifs ». Au printemps 1935, il annonce son intention de se présenter à l’investiture démocrate pour les élections présidentielles de 1936, à laquelle sa grande popularité lui permet de prétendre… Son assassinat, le 8 septembre 1935, mettra un terme à ses ambitions. Mais le couperet fasciste n’est pas passé loin dans ce pays qui s’obstine à voir dans sa tradition démocratique un rempart contre toute forme d’extrémisme. IMPOSSIBLE ICI !

Contrairement à son protagoniste, Doremus Jessup, une sorte de libéral américain un brin sentimental qui mettra longtemps à réagir à la version étasunienne de la dictature fasciste, Sinclair Lewis semble habité par une forme d’urgence face à ce qu’il ressent comme une véritable menace, tant extérieure qu’intérieure. Écrivant douze heures par jour, sept jours sur sept, il achève It Can’t Happen Here le 13 août 1935. Le livre sort au mois d’octobre suivant et le magnat de la presse William Randolph Hearst affirme aussitôt, pour contrecarrer l’argument du roman de Lewis :

« Chaque fois que vous entendez dire d’un personnage américain important que c’est un “fasciste”, vous pouvez vous dire à coup sûr que cet homme est simplement un CITOYEN LOYAL QUI DÉFEND L’IDENTITÉ AMÉRICAINE ».

Or, c’est précisément ce contre quoi Lewis met en garde ses lecteurs. Dans It Can’t Happen Here, le sénateur Berzelius « Buzz » Windrip, un politicien charismatique et avide de pouvoir, remporte les élections présidentielles de 1936, sur la base d’un programme populiste promettant de restaurer la grandeur et la prospérité du pays et d’allouer un revenu annuel de 5 000 dollars à chaque citoyen. Lui-même aime à se décrire comme un champion des valeurs traditionnelles américaines, et comme toujours, Windrip masque son fascisme sous les oripeaux historiques de la République. Pourtant, parmi les premières mesures qu’il prend en tant que président, figurent la suppression de l’influence du Congrès et la création d’une milice qui ne porte pas son nom. Les droits des femmes et des minorités sont rabotés. Les opposants sont jugés par des cours martiales. Bientôt apparaissent les premiers camps de concentration où tortures et exécutions arbitraires sont de mise. Soixante-dix ans avant Le Complot contre l’Amérique de Philip Roth, Sinclair Lewis réussit le tour de force de projeter dans un avenir immédiat – l’action de son roman se déroulant entre 1936 et 1939 – une vision dystopique criante de réalisme du présent. IMPOSSIBLE ICI !

Comme la plupart des personnages centraux de Lewis, Doremus Jessup n’a, a priori, pas l’étoffe d’un héros. Ce rédacteur en chef d’un journal libéral du Vermont est davantage un homme du dix-neuvième siècle que du vingtième, qui serait tombé malgré lui dans l’Histoire. Son allégeance aux valeurs traditionnelles américaines que sont l’individualisme et l’indépendance vont, paradoxalement, faire de lui, dans le « nouveau monde » autoritaire et répressif de Windrip, un personnage aux idées politiques subversives. Il incarne ces hommes modérés, tenants du « milieu juste », qui, dans une situation de crise désespérée, se retrouvent acculés, sans autre choix que la révolution. L’identification de Jessup et de Lewis est si forte que ce dernier l’interprétera dans l’adaptation qu’il fera, pour la scène, de son roman.

Par sa bouche, Lewis règle ses comptes avec le Ku Klux Klan, la prohibition, la mafia, les prédicateurs radicaux, le racisme, l’antisémitisme, le militarisme, les assassinats politiques, etc., qui gangrènent son pays et sont le terreau du populisme. Il professe aussi sa défiance à l’égard de toutes les tentatives de réforme collective, toujours absolutistes et dogmatiques :

« Il n’y a pas de Solution ! Il n’y aura jamais d’état parfait de la société ! » finit par déclarer Jessup-Lewis.

Deux ans après la publication de son roman, dans une critique de Walden de Henry David Thoreau, Sinclair Lewis écrira :

« Il était une fois en Amérique un érudit qui mena une révolution pour un seul homme et l’emporta. »

Telle est sa vision du véritable idéaliste qui s’abstient de tout activisme politique et vaque à ses propres affaires au lieu de prétendre sauver les foules. Lewis s’est stratégiquement gardé de proposer des remèdes spécifiques à une dictature fasciste potentielle, car il entendait alerter ses contemporains sur les périls qui les menaçaient. Or, c’est précisément parce que les questions qu’il a soulevées autour de la liberté et de la justice sont pérennes que ce roman n’a rien perdu de son actualité. Les mêmes effets produisant les mêmes causes, la crise économique des Subprimes a entraîné, dans nombre de pays occidentaux, une crispation identitaire aux risques totalitaires.

Aux États-Unis, la candidature de Donald Trump qui a d’abord été prise sur le ton de la farce constitue désormais une dérive alarmante. Les chroniqueurs américains ne s’y sont pas trompés, qui remettent au goût du jour le livre prophétique de Lewis et intitulent leurs tribunes :

« It really can happen here » ou bien « Is it happening here? ».

Le caractère vulgaire du populisme de Trump leur évoque le manque de tact démagogique de Windrip : la « nature fruste » du peuple par opposition aux « bonnes manières » de l’élite. Certains points du programme du futur candidat républicain semblent même avoir été directement puisés dans celui du sinistre personnage de Lewis – mais ce serait offenser Trump que de lui prêter des qualités ou une culture littéraires, lui qui aime à brandir comme un étendard son côté redneck.

À l’aube d’échéances présidentielles capitales aux États-Unis – et, quelques mois plus tard, en France – la lecture du roman de Sinclair Lewis pourrait avoir des vertus prophylactiques plus efficaces que cette antienne : IMPOSSIBLE ICI ! Comme l’a dit Dorothy Thompson, au moment de la publication de It Can’t Happen Here :

« Aucun peuple n’a jamais reconnu son dictateur à l’avance. Celui-ci ne se présente jamais à une élection sous la bannière de la dictature. Il se présente toujours comme l’instrument de la Volonté Nationale Constituée. »

THIERRY GILLYBOEUF

(extrait de sa préface à Impossible ici, traduit de l’anglais par Raymond Queneau, 20 euros, éditions de la Différence)

8 Réponses pour « Impossible ici ! »

Merci de cette chronique.

La ponctuation » IMPOSSIBLE ICI ! »,-traduction de « It can’t happen here », roman de Sinclair Lewis » de 1935- en pollue un peu la lecture, mais si on fait abstraction de cela, le sujet est assez facile à suivre.

Une journaliste américaine décroche une interview de hitler en 1931, écrivain débutant dont elle a lu » mon camping » ( traduc’ aléatoire), ce qui, sans changer le cours de l’Histoire, va la rendre célèbre. Une célébrité acquise avec cet article publié en 1932 dans une prestigieuse revue américaine, sous le titre : » j’ai vu le loup ! » En gros, il est moche, mais porte le » charme presque féminin de l’Autriche » quand il se tait, et un vrai charretier quand il ouvre la bouche.

Cette journaliste qui, en 1927, avait rencontré son futur époux, S. Lewis, à Berlin.

Lequel était déjà un écrivain consacré, et atteindra la gloire avec son livre traduit en français pas R. Queneau: » It can’t happen here », roman d’anticipation, genre fiction politique, comme on a pu en lire une tout dernièrement de M. Houellebecq, avec la soumission, et pour finir corruption, des élites « intellectuelles ».

Ce que l’on peut regretter à la lecture de cette chronique, ce n’est pas une comparaison absurde avec le livre uchronique de Ph. Roth » complot contre l’Amérique », c’est in fine, la comparaison de Trump avec ce sénateur susdiste, populiste, raciste, -iste, -iste et -iste , Huey Pierce Long, dont S. Lewis se serait servi, dans son roman » IMPOSSIBLE ICI ! » pour démontrer finalement l’impossible établissement d’un fascisme en Amérique ?

Si cette opportunité éditoriale, en France, avec la réédition de ce livre de S.Lewis,( dispo en VO sur le web) est un patriot act politique, alors il leur faudrait penser à décrocher une interview: » I saw Trump! », milliardaire de l’immobilier et des médias, pour ne pas se trumper, ni offenser les lecteurs en leur fourguant paresseusement le grigri nazi hitlérien, comme viatique.

Il semblerait que certains ne soient pas dupes de cette volonté- assez vaine- populiste ?!- de provoquer de l’effroi, ou des réactions horrifiées- plutôt que de parier sur autre chose, de la part des lecteurs.

http://www.lacauselitteraire.fr/impossible-ici-sinclair-lewis

Un papier intéressant et agréable à lire qui nous change des habituelles chroniques passouliniennes de plus en plus bâclées. Voici toutefois un message politique bien tiré par les cheveux et fort naïf s’il entend nous alerter via la tartarinade de la capacité qu’aurait la littérature à empêcher toute bête immonde de prospérer :

(sic) « la lecture du roman de Sinclair Lewis pourrait avoir des vertus prophylactiques plus efficaces que cette antienne : IMPOSSIBLE ICI ! » Quelle bécassinerie !

Un point de détail dans le texte demanderait en outre une utile éclaircie. Il est question de « milieu juste » (expression morale) ce qui n’a rien à voir avec « juste milieu » (expression de science politique : des modérés du centre). Laquelle faut-il entendre exactement ?

admirable chronique. beau travail et bien écrit.

« admirable chronique. beau travail et bien écrit. »

de l’inconvénient de ne pas savoir lire en anglo-américain.

Ou de l’inconvénient de ne pas poursuivre une lecture au-delà des premières pages.

La fin du livre « IMPOSSIBLE ICI! » dit tout le contraire que ces « chroniqueurs » voudraient faire croire…

Un éloge de la résistance, et puis bien sûr, de l’US Army, comme au bon vieux temps…

« À l’aube d’échéances présidentielles capitales aux États-Unis – et, quelques mois plus tard, en France – la lecture du roman de Sinclair Lewis pourrait avoir des vertus prophylactiques plus efficaces que cette antienne : IMPOSSIBLE ICI ! »

han han, c’est un vœu pieux ? Faut aller mettre un cierge quelque part ?

.

Conseil de lecture identique à celui de R. Queneau qui se saisissant, -en 1936 !- de ce livre « vraiment mauvais » de S. Lewis, mais au « sujet d’importance et d’actualité »d’actualité », suffisamment pour qu’il pense que cela « était bien possible ici », en France.

Et bien sûr, on connait la suite. Pas vous ?!

D’abord bravo à Dorothy Thompson qui rappellera à certains le courage physique et la finesse intellectuelle d’une autre journaliste américaine (Newsweek), Rosie Goldschmidt-Waldeck, qui décrira avec génie le déploiement de la doctrine nazie sur le territoire roumain en 1940 dans un merveilleux livre.

Des centaines d’articles aux USA ont montré que FDR était très proche de s’approprier les techniques de contrôles fascistes (mise en coupe réglée des industries réunies en cartel dès ’37 — comme le fit le socialiste-national Hitler avec les monstrueux chaebols privés de l’armement à la botte du régime –, audits fiscaux clandestins des récalcitrants, écoutes téléphoniques illégales, refus d’accueillir les juifs d’Allemagne sur son sol, passages répétés en force au Sénat, 130.000 américains d’origine japonaise internés dans des camps en plein désert, etc.) et que les architectes du New Deal, et ceux du National Recovery Association, étaient des admirateurs avoués de Mussolini.

Combien de sociologues français mettent en avant les racines ‘démocrates’ du KKK, le racisme institutionnel des gouverneurs des états du sud, tous de gauche entre 1866 et 1966 ? Un sur dix ?

Cela dit l’attitude de Roosevelt après 1941 est exemplaire et peut-être ne faut-il pas oublier qu’un Trump Reich n’est, d’autant plus, pas si risible que cela, bien qu’improbable et incompatible avec la psyché du pays (et de son armée), si l’on considère que les pouvoirs du président sont plus importants aujourd’hui qu’à l’horizon de ce lointain hier.

Elmer Gantry, grands livre et film.

Je crois pour ma part que Lewis fut bien plus proche de Hearst qu’on ne le pense (eh oui, à chaque fois qu’un Républicain digne se présente, comme ce fut le cas pour Romney, il est systématiquement traité de fasciste par le cirque médiatique qui roule pour les bons de l’autre côté), sa crainte, sans en faire un représentant libertaire par anticipation pour autant, du tout-état en serait la preuve.

Sinclair Lewis croyait en l’individu, lui, sans pour cela que l’on ait à dévoyer sa pensée en la rapprochant de celle des gugusses à caractère dictatorial (quoique Hillary ait aussi un je ne sais quoi de control freak un peu inquiétant, elle aussi).

xlew je vous en supplie, ne parlez pas du refus de FDR d’accueillir les juifs d’Allemagne sur son sol, vous allez encore faire bondir de sa camisole le nommé Delpla…

8

commentaires