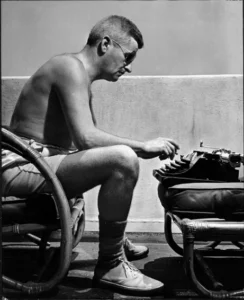

Bricoler Faulkner

Lire Le bruit et la fureur, de William Faulkner, c’est avancer dans un brouillard qui se dissipe un peu avec chaque narrateur ; c’est progresser dans un chahut, un brouhaha qui s’éclaire progressivement. La première partie, racontée par le prisme faussement objectif de Ben, l’« idiot » de la famille Compson, nous confronte à un déluge de voix qui nous ballottent d’un temps et d’un événement à l’autre (le présent dans lequel il fête son trente-troisième anniversaire, l’enterrement de la grand-mère quand il était enfant, et le mariage de sa sœur Caddy, en avril 1910), au gré des associations libres qui s’opèrent dans l’esprit de Ben. Nous découvrons ainsi, sans ordre ni présentation, tous les personnages du livre. Côté Compson, il y a le patriarche, Jason, et son épouse Caroline ; leurs enfants : Quentin, Candace alias Caddy, Jason, et enfin Maury (notre « idiot », qui deviendra Benjamin) ; l’oncle Maury, aussi, frère de Caroline ; sans oublier la fille de Candace, elle aussi nommée Quentin. En face, il y a les serviteurs noirs : Dilsey la cuisinière, son mari Roskus ; leurs enfants, Versh, T.P. et Frony, ainsi que le fils de celle-ci, Luster. Les trois générations sont mélangées, de même que les perceptions de Ben, et par conséquent les nôtres. Nous croyons distinguer des silhouettes, peut-être identifier des voix, nous nous accrochons à une rare certitude mais une seconde après nous sommes bousculés, à nouveau perdus.

Lire Le bruit et la fureur, de William Faulkner, c’est avancer dans un brouillard qui se dissipe un peu avec chaque narrateur ; c’est progresser dans un chahut, un brouhaha qui s’éclaire progressivement. La première partie, racontée par le prisme faussement objectif de Ben, l’« idiot » de la famille Compson, nous confronte à un déluge de voix qui nous ballottent d’un temps et d’un événement à l’autre (le présent dans lequel il fête son trente-troisième anniversaire, l’enterrement de la grand-mère quand il était enfant, et le mariage de sa sœur Caddy, en avril 1910), au gré des associations libres qui s’opèrent dans l’esprit de Ben. Nous découvrons ainsi, sans ordre ni présentation, tous les personnages du livre. Côté Compson, il y a le patriarche, Jason, et son épouse Caroline ; leurs enfants : Quentin, Candace alias Caddy, Jason, et enfin Maury (notre « idiot », qui deviendra Benjamin) ; l’oncle Maury, aussi, frère de Caroline ; sans oublier la fille de Candace, elle aussi nommée Quentin. En face, il y a les serviteurs noirs : Dilsey la cuisinière, son mari Roskus ; leurs enfants, Versh, T.P. et Frony, ainsi que le fils de celle-ci, Luster. Les trois générations sont mélangées, de même que les perceptions de Ben, et par conséquent les nôtres. Nous croyons distinguer des silhouettes, peut-être identifier des voix, nous nous accrochons à une rare certitude mais une seconde après nous sommes bousculés, à nouveau perdus.

Dans la deuxième partie, nous partons dix-huit ans en arrière et sommes soumis au vacarme de la mauvaise conscience de Quentin, qui le harcèle tout au long d’une journée fatidique. Certains épisodes s’éclaircissent, une ou deux voix se précisent.

La troisième partie nous plonge dans le dialogue intérieur haineux de Jason. Son monde se borne à lui-même, à la détestation de sa sœur et de la fille de celle-ci, à son mépris envers sa mère, les domestiques et l’univers, à son rapport ambigu à son nom et à son statut. Nous commençons à délimiter le territoire de ce livre, à prendre la mesure de la colère et du ressentiment qui sont devenus le sang et la malédiction des Compson.

C’est avec la quatrième partie, la seule à être narrée à la troisième personne, que nous trouvons un peu de clarté. Les voix se retirent ; il ne nous reste que celle du narrateur et le souvenir de celles qui nous ont rudoyés au cours de la lecture. Grâce à cet œil extérieur, nous bénéficions enfin d’une description des personnages. C’est le jour de Pâques, c’est l’éclaircie. Notre lecture se termine, nous en sortons épuisés, avec quelques réponses, au moins autant de questions, mais la certitude d’avoir lu un livre comme il en existe peu.

Lorsqu’on traduit un texte pareil, on ne se heurte pas à quelques difficultés au milieu d’un énoncé autrement plus ou moins limpide ; ici, on profite de rares accalmies au milieu d’une tempête. Et, bien entendu, l’auteur est aux abonnés absents.

Faute de pouvoir lui poser mes questions, j’ai d’abord tenté de me référer à la première traduction française, mais je me suis vite senti empêtré dans les mots choisis par Maurice-Edgar Coindreau. En plus de patauger dans l’anglais, j’étais prisonnier du français et me retrouvais ainsi englué dans un inter-langues d’où rien de bon ne pouvait sortir.

Alors, puisque j’étais perdu entre deux langues, j’ai décidé d’en convoquer deux autres : l’espagnol et l’italien — aucune vantardise ici, mon italien est basique et mon espagnol se limite à des souvenirs estudiantins. Me référer à ces traductions fut par conséquent un processus fastidieux, imprécis (tant de subtilités m’échappaient) et frustrant, mais qui m’a tout de même éclairé. Plus important, il m’a montré combien différentes sont les traductions de ce texte et combien les interprétations varient. Chez l’un tous les personnages parlent de la même manière châtiée, chez l’autre non ; ici les passages obscurs sont développés, là non. Et, lorsque Dilsey se sert d’un « worn wooden mallet », d’un maillet en bois usé, pour confectionner des « broken biscuit », cette préparation est en espagnol un biscuit, mais elle devient dans la première traduction française une pâte à pain, et en italien… la pasta. (J’ai, quant à moi, sobrement opté pour une pâte à biscuit.)

Et puis il y a cet anglais du sud des États-Unis, qui survit encore largement aujourd’hui mais qui, de même que n’importe quel vernaculaire, n’a pas d’équivalent. Il faut alors bricoler, chercher à composer un langage qui conserve son étrangeté sans rabaisser celles et ceux qui l’emploient. On triture la grammaire, inverse des mots à la volée, malmène parfois la conjugaison. L’objectif, toujours à recommencer, est d’inventer un parler qui paraîtra plausible au lecteur tout en le déplaçant, et c’est cela le plus difficile.

Tout au long de cette traduction, j’ai donc navigué à vue, ou plutôt à l’oreille, et me suis efforcé d’aboutir à une version cohérente. En espérant qu’elle inspire à quelqu’un d’autre, plus tard, l’idée d’aller plus loin, ou ailleurs, avec ce livre.

(Préface à la nouvelle traduction de Le Bruit et la fureur de William FAULKNER, 23 euros, Gallimard, à paraitre le 6 novembre 2025)

2 Réponses pour Bricoler Faulkner

C’est bien de bricoler.

Faulkner n’a pas écrit pour être traduit, et il disait à Cindreau de ne pas se billet s’il rencontrait des problèmes, qu’il s’abstiennent de traduire.

Du moment que Caddie a l’odeur des feuilles pour Benjy, c’est le principal.

Ce roman est le plus grand des Faulkner avec Absalom Absalom…et les parties narratives de Requiem for à Nun.

Re, corrigé

C’est bien de bricoler.

Faulkner n’a pas écrit pour être traduit, et il disait à Coindreau de ne pas se biller s’il rencontrait des problèmes, qu’il s’abstienne de traduire.

Du moment que Caddie a l’odeur des feuilles pour Benjy, c’est le principal.

Ce roman est le plus grand des Faulkner avec Absalom Absalom, et les parties narratives de Requiem for à Nun.

2

commentaires