Franz Kafka à la trace

Le lecteur passionné en nous a-t-il vraiment envie de convaincre l’autre réfractaire ? Même pas sûr. Difficile de résister pourtant. Quand j’entends dans la bouche de la romancière Cécile Guilbert, un esprit fin, pointu, curieux, qu’elle n’a jamais pu lire les romans de Kafka tant ils lui « tombent des mains », cela m’accable ; mais lorsque peu après elle reconnaît que le Journal du même Kafka la comble, cela me console et je me dis que tout n’est pas perdu. L’envie me vient alors de lui en donner le goût non par la force mais par la persuasion, de biais, en la faisant pénétrer dans l’univers romanesque de l’écrivain autrement que par la lecture de ses fictions. Ni même par son « impossible biographie », ce n’est pas le moment alors que ses biographes se demandent curieusement si sa vie ne résiste pas à la réduction biographique. Plutôt par l’image, par la déambulation dans le motif et par ses lettres.

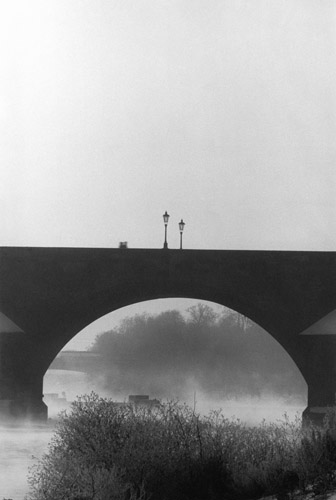

Qui était Kafka ? est un DVD (Arte diffusion) de Richard Dindo, auteur suisse de très originaux documentaires consacrés notamment à des écrivains tels que Max Frisch, Rimbaud, Aragon, Genêt ou plutôt des « relectures filmiques » d’un de leurs romans qui se veulent un au-delà de la conventionnelle biographie filmée. Son Kafka est une merveille de recherche formelle basée sur la pureté de l’image statique. Toute en finesse et en subtilité. Prague y est une métaphore de tous les absents qui l’obsèdent, Kafka une ville faite homme. Escaliers, rues, façades, murs, fenêtres, ponts, portes : le documentariste les observe comme s’ils étaient le grain de sa peau. Rien n’est moins démagogique que de photographier ainsi le lieu le plus touristique d’Europe centrale pour en faire une ville-fantôme, surtout quand le spectateur est hanté tout le long par la voix du narrateur, Sami Frey. Ces lieux ne sont animés et incarnés que dans les documents d’époque du monde d’avant. Il arrive que l’on soit pris d’un sentiment d’étouffement comme le héros asphyxié tant par sa ville que par sa famille.

Alors, qui était Kafka ? Celui de Richard Dindo est un être souffrant qui pousse si loin et si fort la haine de son père que ça le détruit, convaincu d’avoir été plus abîmé par son éducation que tous ceux qu’il connaît. Quelqu’un qui n’a aucune confiance en lui sauf lorsqu’il écrit. Quelqu’un qui sait des choses que les autres ignorent mais qui voit si clairement dans ce monde effrayant que cela lui est insupportable. C’est naître qu’il aurait pas voulu.

Richard Dindo s’est imprégné de cet univers. Les traces l’attirent, les lieux l’aimantent, l’absence le retient. Le monde de Kafka tel qu’il en parle est un monde mort. Une Atlantide de la mitteleuropa engloutie dans la nouvelle Europe des consommateurs. Mais l’émotion est bien là qui affleure à chaque image. Milena Jesenska son amie, Felice Bauer sa fiancée, Dora Diamant et ses interlocuteurs les plus proches Max Brod et Gustav Janouch. Des comédiens disent leurs mots mais ne se déguisent pas. Ils ne jouent pas à faire semblant, préférant surgir en surimpression pour nous raconter chacun leur Kafka. Les documents d’époque sont nombreux naturellement, mais il y a manière et manière d’isoler un détail avec quelques notes de piano qui lui conféreront une touche joyeuse ou mélancolique. Ces tableaux sont un déni de carte postale. Ils nous font entrer dans le monde de Kafka par ses fenêtres aveugles et ses passages mystérieux. Des voix, les mélodies hébraïques de Ravel ou les lieder de Suppé, les mots de l’épistolier mêlés à ceux du diariste, des répétitions incantatoires. Pas de faux bruits d’ambiance de rue, pas de faux bruits de pas dans la neige, pas de faux.

Si on n’a pas la possibilité de se rendre à Prague, on peut encore sa kafkaïser sans quitter Paris. Il n’est pas de meilleur guide que Jan Jindra, un photographe tchèque de 45 ans, s’est mis en tête de photographier les voyages de Franz K dans l’ex-Tchécoslovaquie, en Suisse, en Italie….. Comme le fait remarquer Georges-Arthur Goldschmidt dans sa lecture de l’oeuvre parue sous le titre Celui qu’on cherche habite juste à côté (120 pages, 13 euros, Verdier) :

« Dès qu’on ouvre un texte de Kafka, on y lit ce qu’on y lit, on y voit écrit ce qui y est écrit. Il n’y a pas d’arrière-mondes chez Kafka ni de sous-entendus ».

Y compris dans ses Journaux qui appartiennent de plein droit à son oeuvre, les mots de Kafka ne sont rien d’autres que ce qu’ils racontent. Téméraire celui qui voudra déposer ses images sur de telles pages! Jan Jindra s’y est risqué, avec Judita Matyasova.

A Paris, ils ont repéré vingt cinq lieux que le grand K. visita en 1910 et 1911. Son hôtel, le Sainte-Marie à l’angle de la rue de Rivoli et de la rue de l’Arbre Sec, mais il ne fut pas facile de se mettre dans sa peau, du haut de son balcon au 5ème étage car depuis les magasins de la Samaritaine se sont étendus jusqu’à absorber l’immeuble ; or sa direction n’était pas très chaude, craignant d’avoir affaire à des reporters à scandale ; finalement, après trois jours de négociations, les photos furent prises. Puis il y eut une station de métro parmi d’autres (Porte Dauphine) car il avait été fasciné par ses bruits, ses odeurs, les grandres lettres de des noms sur les plaques en émail et ses tunnels… La gare de Lyon et la gare de l’Est… Des anciens omnibus au Musée des Transports… Un bordel du 7 rue de Hanovre où il avait été avec son ami Max Brod, mais la visite fut décevante car il n’y a plus que des bureaux…. Le Café-concert des Ambassadeurs au 10 place de la Concorde mais l’hôtel Crillon est demeuré insensible au projet… Le café Duval est-il toujours ouvert sur le boulevard Sébastopol ?

A Paris, ils ont repéré vingt cinq lieux que le grand K. visita en 1910 et 1911. Son hôtel, le Sainte-Marie à l’angle de la rue de Rivoli et de la rue de l’Arbre Sec, mais il ne fut pas facile de se mettre dans sa peau, du haut de son balcon au 5ème étage car depuis les magasins de la Samaritaine se sont étendus jusqu’à absorber l’immeuble ; or sa direction n’était pas très chaude, craignant d’avoir affaire à des reporters à scandale ; finalement, après trois jours de négociations, les photos furent prises. Puis il y eut une station de métro parmi d’autres (Porte Dauphine) car il avait été fasciné par ses bruits, ses odeurs, les grandres lettres de des noms sur les plaques en émail et ses tunnels… La gare de Lyon et la gare de l’Est… Des anciens omnibus au Musée des Transports… Un bordel du 7 rue de Hanovre où il avait été avec son ami Max Brod, mais la visite fut décevante car il n’y a plus que des bureaux…. Le Café-concert des Ambassadeurs au 10 place de la Concorde mais l’hôtel Crillon est demeuré insensible au projet… Le café Duval est-il toujours ouvert sur le boulevard Sébastopol ?

Au 26 rue Saint-Pétersbourg, l’hôtel Windsor où il avait également vécu a disparu. L’écrivain aimait aller au cinéma mais le KinoPathé a disparu, de même que le café Biard. Les Grands bains du Palais-Royal firent la joie du nageur mais ils ont disparu. Comment un tel registre des disparitions n’inviterait-il pas à la mélancolie ? A l’Opéra-Comique, pas de problème, tout est resté en l’état, contrairement aux Folies-Bergères où l’intérieur comme la façade ont connu des modifications. Les bouquinistes des bords de Seine sont toujours là, les grilles du Palais de Justice montent la garde à l’entrée, les galeries du musée du Louvre n’ont pas bougé, la Comédie-Française est immobile depuis Molière ou à peu près, les vieilles boîtes postales n’ont pas toutes rendues l’âme, le lac du bois de Boulogne n’a pas été soulevé par un monstre du Loch-Ness, le portrait de Voltaire qui avait tant amusé Kafka ricane toujours sur un mur du musée Carnavalet mais on aurait du mal à dire, comme il l’écrivit que « la rue de Cléry a l’air de tomber du ciel ».

Idéal pour des prises de vues rarement réalistes mais plutôt poétiques, allégoriques ou oniriques, toujours en noir et blanc, à la recherche de Kafka, son ombre, sa silhouette, son souffle. Une poignée de porte, une cage d’escalier, la pluie sur la vitre, cela suffit à ressusciter une atmosphère. Si nécessaire, il suffit de reprendre L’éducation sentimentale de Flaubert puisque Kafka avait visité Paris en le considérant comme un guide touristique…

Et si d’aventure vos pas vous portent un jour jusqu’au nouveau cimetière juif de Prague, lorsque vous vous retrouverez inévitablement face à la tombe de Franz Kafka, observez les pèlerins à vos côtés : leur curiosité est si puissamment aimantée par le nom gravé dans le marbre qu’elle en néglige les morts alentour. Il suffirait pourtant de pivoter à 180 ° pour découvrir dans l’exact prolongement du regard de Kafka un nom sur une plaque : celui de Max Brod. On ne saurait mieux cimenter une amitié pour l’éternité et un peu plus. Parce que ce fut l’un, parce que ce fut l’autre. On pourrait s’arrêter là et décourager toute explication. Ce serait dommage car elle existe bel et bien, si tant est que le mystère d’une si profonde et su durable amitié fut réductible à l’examen attentif d’une correspondance, fût-elle d’un autre temps, celui où l’on s’écrivait encore Lettres à Max Brod 1904-1924 (traduction de Pierre Deshusses, 325 pages, Bibliothèque Rivages). Leur recueil s’intitulait justement Eine Freundschaft (Une Amitié) à sa parution en 1989 chez Fischer ; encore qu’il ne s’agisse que des lettres de Kafka et non de celles de Max Brod, ce qui ampute la connaissance de leur relation de l’autre versant.

Pauvre Brod que la postérité, cette garce qui tapine sur le trottoir de l’histoire littéraire, a réduit au rang de « meilleur ami de » qui vous savez ! Qui connaîtrait encore l’existence de l’un sans la gloire de l’autre ? Le fantôme de Brod en rirait jaune en se souvenant que sa production fut, du moins en quantité de papier, supérieure à celle à celle de Kafka. L’injustice est amère mais une œuvre ne se juge pas au trébuchet des apothicaires. Le spectre de Maxime du Camp doit ressentir quelque chose comme ça en contemplant la renommée de l’ami Flaubert. Le traducteur Pierre Deshusses ne s’y est pas trompé qui attaque sa préface sur ce qui fait problème dans le couple Kafka-Brod. Non tant que l’un fut l’exécuteur testamentaire de l’autre mais qu’il « aurait »bravé ses dernières volontés. Rarement un conditionnel aura été lourd d’un tel poids de non-dits, de sous-entendus, d’insinuations. Que Kafka ait écrit à Brod, à la fin de 1921 et à nouveau le 29 novembre 1922, de « tout brûler sans être lu » au lendemain sa mort après que Brod le lui ait demandé ne change rien à l’affaire.

On sait que celui-ci n’en a rien fait mais la question de sa trahison nous a toujours paru vaine. Au fond, seuls importent vraiment les ressorts de la décision de l’écrivain, non la réaction du dépositaire. Inutile de s’acharner à tuer la légende, le problème est ailleurs : si Kafka voulait vraiment faire disparaître son œuvre à paraître, que ne l’a-t-il fait lui-même ? Les deux congénères (un an de différence à peine) s’étaient connus un soir d’octobre 1902 à l’issue d’un e conférence à Prague et ne s’étaient plus lâchés. C’est d’ailleurs chez son ami que, dix ans après, Kafka fit la connaissance de cette Felice qu’il voulut épouser nonobstant les aléas de leur relation (ni avec toi ni sans toi).

On sait que celui-ci n’en a rien fait mais la question de sa trahison nous a toujours paru vaine. Au fond, seuls importent vraiment les ressorts de la décision de l’écrivain, non la réaction du dépositaire. Inutile de s’acharner à tuer la légende, le problème est ailleurs : si Kafka voulait vraiment faire disparaître son œuvre à paraître, que ne l’a-t-il fait lui-même ? Les deux congénères (un an de différence à peine) s’étaient connus un soir d’octobre 1902 à l’issue d’un e conférence à Prague et ne s’étaient plus lâchés. C’est d’ailleurs chez son ami que, dix ans après, Kafka fit la connaissance de cette Felice qu’il voulut épouser nonobstant les aléas de leur relation (ni avec toi ni sans toi).

En creux, à travers tout ce que Kafka dit de Brod, on perçoit l’aveu de ses propres faiblesses, notamment dans l’admiration qu’il professe pour l’énergie et l’activisme que son ami déploie dans son travail littéraire. Il aimerait tant lui aussi être capable d’élever les murailles d’une citadelle afin d’y protéger sa solitude et de la mettre à l’abri des miasmes du grand dehors. On (re)découvre un Kafka moins casanier qu’on le l’a dit, les échos de ses voyages en Europe en témoignent ; son goût des chambres d’hôtel « où je me sens tout de suite chez moi, plus qu’à la maison, vraiment » ; ses lectures de Knut Hamsun et de Joseph Roth, de Faim et de La Marche de Radetzky ; le calvaire de son écriture

Kafka épistolier fait autant de fautes d’orthographe et de ponctuation que nombre de ses pairs mais ses lettres sont autrement plus intéressantes. Pas de récriminations contre les éditeurs, ni de petits comptes et autres mesquineries. Même si la vie quotidienne est présente à toutes les pages, sous sa plume elle ne prend jamais le masque de la banalité. Nulle affectation dans cette tenue : il était naturellement ainsi. Quoi qu’on en dise, la correspondance est ce qui ment le moins chez un écrivain. On y retrouve la densité de sa réflexion, la légèreté de son humour, sa forme tout simplement. Ses lettres ne déparent pas l’ensemble de son œuvre. On s’en était d’ailleurs rendu compte en 1984 lors de la publication des Lettres à sa famille et à ses amis aux côtés des Journaux et des romans par la collection de la Pléiade dans l’édition de Claude David, laquelle contenait déjà un certain nombre de lettres à Max Brod. Un mois avant de mourir, Franz Kafka envoie sa dernière lettre. Elle sera pour lui. Au fond, un ami, c’est quelqu’un à qui on peut un jour (1 novembre 1912) écrire juste une lettre de quatre mots :

« Rien, Max, rien. Franz ».

(Photos Jan Indra. Toutes les légendes se trouvent ici)

890 Réponses pour Franz Kafka à la trace

Je pense que l’injonction contemporaine est vivez sans idée. Vivez au sens fort, avec une idée de la vie. i.e. soyez les animaux que vous êtes. La question de la technique, en définitive, c’est la question de l’animalité. C’est bien ce que nous dit Bergson : la technique c’est l’animal engraissé, devenu énorme, tellement énorme que la question de savoir si nous sommes autre chose que cet animal est devenue obsédante. Vivre, ou vivre seulement, ou créer, soumettre l’existence elle-même à un principe de surexistence, c’est la question dont nous héritons, car le siècle a été ce qu’il a été. C’est pourquoi je pensais que cette confrontation entre Bergson et Heidegger devait être ce par quoi nous devions commencer.

(Alain Badiou, Le Séminaire Le Siècle, III « La philosophie »)

Notre existence nous excède, et c’est ce qui fonde notre mystique.

excuses pour les fautes de frappe

Un sage est sans idée. Ou l’autre de la philosophie

François Jullien

Milena Jesenska le décrivait comme un homme nu au centre de la foule. Elle disait à Max Brod que Kafka était différent des autres hommes. Elle expliquait que « pour lui, l’argent, la Bourse, le contrôle des devises, une machine à écrire sont des choses tout à fait mystiques […] »

Oui, mais il ne faut pas en tirer de trop grandes conséquences à mon avis. C’est simplement qu’il avait du mal avec la vie quotidienne. Ça ne va pas plus loin que ça.

Et les trad de K t’en penses quoi?

Que du bien…!

Elles ont toutes leur grandeur, leur valeur. Elles ont toutes les défauts de leur qualité. Celle de Vialatte (on a beau dire) est très bonne aussi, en dépit de ses défauts.

Celle que je préfère est celle de Lortholary, du Château, parce qu’elle commence par « C’était… » et restitue son aspect roman du Ça à cet immense roman de la modernité, de l’oppression de la bureaucratie et de la technique et de la quête de soi dans le monde déshumanisé et infernal qui est le nôtre. Mais toutes les autres sont bonnes aussi.

La thérapie du sieur W.tourne en rond; il s’évertue à copier-coller ce qu’il ne comprend manifestement pas. Je pourrais rester à son chevet mais d’autres tâches m’appellent. Huit à table ce soir, dont des voisins revenant de quinze jours autour de la Baltique. Alors je laisse ledit sieur W. à vos bons soins, messieurs-dames, en espérant que son désespoir ne vous fasse point trop pâtir.

Milena, elle en fait parfois un peu trop avec Kafka, parce qu’elle l’admirait (on la comprend) en plus de l’aimer et de le désirer follement parce que c’était quand même un sacré beau mec…!

Mais vous n’avez pas fini les uns ety les autres de me faire chiller avec votre copier/coller !

Je vous donne à réfléchir tas de gros bœufs ! Alors profitez-en au lieu de toujours cracher dans la soupe.

Vous êtes bien une somme de parfaits abrutis ici !

Bddb est un masque pour ce gros cornard de chaloux encore !

Que servirai-je ? Un consommé froid, une longe de porc aux fruits, salade vaguement aigre, fromages du pays. Le dessert ? Madame de *** s’en charge.

Il fait si doux au village que de suite j’ai voulu prendre des nouvelles de ce bon W. Ça ne s’améliore pas. Un neuroleptique première version peut-être ? Ça calme, mais pour longtemps. Et ça tue la bandaison. Quel âge à le sieur W. ?

Kafka a commencé la rédaction de son roman le Procès en août 1914, peu après la rupture de ses fiançailles avec Felice . Il consigne ainsi son soulagement dans son journal, à la date du 15 août 1914.

Je ne sais pas si les lecteurs du journal de K peuvent préciser à quel Onkel il est fait reference à la date du 11 août de cette même année à propos d’un voyage à Paris.

S’agit-il de son oncle Flaubert, comme l’affirme Passou », dans ce billet d’opinion ?

Y a-t’il une dame W. ? Je ne voudrais la priver de sa petite partie de jambes en l’air du samedi soir en prescrivant à ce qui lui tient lieu de mec un médicament qui obligerait le pauvre homme à avoir recours à quelque machin déshonorant..

« Son oncle Flaubert »…. ? N’importe quoi ! C’est son oncle qui vivait en Espagne sans doute. Il en parle aussi dans ses lettres à Milena.

Je ne pense pas aller à Prague dans un futur proche. Et puis y aller pour saluer Kafka au cimetière, merci bien du conseil de voyage. Si comme « Passou » , il s’agit d’y regarder les gens de biais, comme les vieilles qui font des commentaires désagréables lors des sépultures ou à la Toussaint, cela donne une piètre image des adorateurs du culte de Kafka.

Le grand cimetière où se trouve la tombe de Kafka n’a de toute façon, à part sa tombe, aucun intérêt. Mais le vieux cimetière juif de Prague, là oui ! La ville de Prague est une sorte de musée à ciel ouvert. Moi j’adore !

C’est « Passou » qui indique que Flaubert etait le guide touristique de Kafka, in Paris.

Je sais bien que la lecture de ce billet est penible a plus d’un titre, mais il faut rendre à « Passou » ce qui lui revient.

Sinon, je renouvelle mon aversion -totallemand subjective- pour le monsieur goldschit qui lit Kafka, de biais…

Scoop: Les députés dans l’indifférence générale ont voté hier l’exonération de la CSG sur leurs frais de mandat parlementaire. Et ce dans le cadre de la loi de moralisation de la vie publique. On marche sur la tête, on demande aux retraités de faire des efforts, des millions de seniors vont voir leur contribution sociale augmenter et en plein été dans la nuit, les députés se votent une exonération d’impôt. Franchement, on se moque du monde !

Guide, oncle !!!!!!? Quel rapport ?

Le bouquin de GAG sur Kafka est bon au début, après il se perd un peu dns la paraphrase.

Il y a un grand livre sur Kafka, mais il n’est pas traduit en français :

Walter Herbert Sokel, Franz Kafka: Tragik und Ironie : zur Struktur seiner Kunst,.

C’est le seul livre vraiment important sur Kafka.

Effectivement, on ne comprend pas pourquoi Kafka indique dans son journal , août 1914, avoir fait le voyage à Paris Arm in Arm, avec l’Oncle.

C’est un oncle espagnol qu’il aimait beaucoup. Il est sans doute venu avec lui à Paris.

Monsieur K se touchait-il de la main droite ou de la gauche ? N’est-ce pas essentiel à la pleine et juste compréhension de son oeuvre ?

Ce soir, je ferai servir un velouté d’asperges. Froid, bien sûr.

7h23 nous savons maintenant que vous tenez à disposition une domesticité .

http://www.castel-baie-de-somme.com/fr/recettes-37-Consomm%E9+d%27asperges+vertes.html

Sauriez-vous BdeB ce que devient la baie de Somme, je ne l’ai pas revue depuis fort longtemps et il nous est venue des nouvelles de son ensablement, j’irais bien retrouver son silence, ses oiseaux, ses ciels en dégradés de bleu et de gris, ses marées lointaines, ce grondement sourd des eaux puissantes qui montent à l’assaut du rivage .

http://www.france-voyage.com/visuals/tourisme/baie-somme-987-5_w600.jpg

La déco n’est pas mal du tout , je présume que les tarifs ne présenteront aucun problème pour nombre de ceux qui transitent par le blog. BdeB, une petite odeur aussi tenace que celle de la sardine flotte sur vos phrases, sans vouloir vous fâcher et bien que je ne rencontre aucune raison de vouloir vous ménager.

bérénice

superbe baie, on y mange des ailes de raie, aux câpres je crois bien, jamais goûté.

je ne savais pas l’ensablement ; possibilité d’extraire le sable, reconversion en mytiliculture ?

Mais que deviendront donc les phoques vivant là-bas ?

Parfaitement exact, et alii. Je me souviens de ses sarcasmes à propos d’une thèse qui a essayé de banaliser Kantorowicz ».

Par ailleurs, c’est le penseur de l’état-image, ne pas confondre avec état spectacle, qui a requérait alors mon attention.

J’ai beaucoup d’damiration pour Bergson, mais il ne viendrait à l’idée de personne d’opposer deux univers si différents.

Jacques Lacan aurait pu etre,et à été pour notre temps,l’équivalent d’un prédicateur baroque, du Freudisme. « Admirons et gardons-nous en’, disait Ste Beuve de Cousin et de son éloquence de torrent. J’applique ici son conseil.

« avait essayé de banaliser Kantorowicz »

Ce sont les mots exacts.

rose

péninsule de Valdès, la petite piste en terre le long du phare, à la pointe, avant de passer l’isthme où est l’isla de los pajaros, inspiratrice du dessin du serpent ayant avalé le boa, dans Le Petit Prince ; mais cela je vous en ai déjà parlé.

Rawson est à une cinquantaine de kilomètres de Trelew, le long de l’Océan Atlantique.

Toute la province de Chubut est truffée de dinosaures, gigantissimes.

Trelew, c’est le théâtre d’une des dernières attaques de banque de Butch Cassidy et Sundance kid, qui se sont réfugiés au sud de l’Argentine pour échapper à la loi.

Et c’est aussi le lieu de villégiature, le Touring club hôtel, d’Antoine, de Saint Exupéry, à mi chemin entre Bahia Blanca et Comodoro Rivaderia. Après s’être posé sur la péninsule de Valdès, etc.

Chez moi, les sardines peut, crues, grillées sur le barbeuc.

En boîte, elles ne puent pas.

Mais c’est chez moi.

puent

d’ailleurs, je ne fais jamais de barbeuc.

la dernière crémaillère, d’un mec richissime, anesthésiste médecin, où au programme était barbeuc, brochettes, on a eu des saucisses et des merguez brûlées c’était dégueulasse, lui au barbeuc et sa femme ne sachant pas faire la cuisine, même les salades étaient pourries. Les chips, ça allait…

Une catastrophe culinaire.

Autant que les allumés, dans mon pays qui se lancent dans des inventions hasardeuses : pâté au fromage de Banon : c’est franchement dégueu.

Au safran, je n’ose pas ouvrir le pot. Et à la lavande non plus.

Autant que la mignonne petite jeune fille du Monde qui écrit trucmuche grand et baraké. Il n’est pas grand. Il n’est pas baraké. Il commence à être gras et intellectuellement tout est à revoir, pour rester modérée.

Il avait dû avoir un prix chez Etal plus.

Widergänger dit: 12 août 2017 à 6 h 37 min

Scoop: Les députés dans l’indifférence générale ont voté hier l’exonération de la CSG sur leurs frais de mandat parlementaire. Et ce dans le cadre de la loi de moralisation de la vie publique. On marche sur la tête, on demande aux retraités de faire des efforts, des millions de seniors vont voir leur contribution sociale augmenter et en plein été dans la nuit, les députés se votent une exonération d’impôt. Franchement, on se moque du monde !

–

Vous avez voté pour qui ?

les haricots signalent aussi il me court sur le haricot.

« Quand j’y réfléchis, je dois dire qu’à certains égards mon éducation m’a causé beaucoup de tort. Bien sûr, je n’ai pas été élevé dans un lieu isolé, dans une ruine, ou à l’intérieur d’une montagne, et si cela avait été le cas je ne pourrais proférer aucun mot de reproche. Au risque d’être incompris par toute la kyrielle de mes anciens professeurs, j’aurais aimé, j’aurais préféré être ce petit habitant des ruines rôti par le soleil qui, là, au milieu des décombres, m’eût baigné sur moi de tous les côtés sur le lierre tiède, même si j’avais été faible au début sous la pression de mes bonnes qualités qui eussent poussé en moi avec la force de la mauvaise herbe.

Quand j’y réfléchis, je dois dire qu’à certains égards mon éducation m’a causé beaucoup de tort.. Ce reproche s’adresse à une foule de personnes, à savoir mes parents, quelques membres de la famille, quelques personnes qui venaient à la maison, divers écrivains, une cuisinière bien précise qui m’a conduit pendant un an à l’école, et tout un peuple de maitres (que je dois dans mon souvenir tenir fortement comprimer, sinon il s’en échappe quelques-uns ici ou là ; mais à force de les avoir comprimés trop fort , voilà que le bloc s’effrite à nouveau par endroits) un inspecteur d’école, des passants qui marchent lentement bref ce reproche serpente comme un poignard à travers la société, et je le répète personne, malheureusement personne ne peut être sûr que la pointe du poignard ne va pas surgir brusquement devant, derrière ou sur le côté. Je ne veux entendre aucune objection à ce reproche, car j’en ai déjà entendu beaucoup trop, et comme, de plus, j’ai été réfuté dans l plupart des objections, je les inclus dans mon reproche et je déclare qu’à maints égards, mon éducation et cette réfutation m’ont causé beaucoup de tort. »

Nuit de la comète 17-18 mai 1910. Journal de Kafka

10h39

Cette controverse autour de La Fayette est révélatrice de ce que l’on pourrait appeler le « TOCA » (Trouble Obsessionnel Compulsif de l’Agrégé). Rappelons que tout est parti d’une petite phrase d’un certain Nicolas:

« Nicolas dit: 10 août 2017 à 16 h 52 min

La fin de l’esclavage aux States a été subventionné par un riche libéral, Lafayette. »

Cette phrase était maladroite, en ce qu’elle semblait attribuer à La Fayette un rôle direct excessif par rapport à son rôle réel.

Mais Môssieur Bloume ne supporte pas l’approximation (et sans doute pas La Fayette non plus). Du haut de son Olympe intellectuel, il écrase le malheureux Nicolas de son mépris et lui fait un petit cours sur l’histoire de l’abolition de l’esclavage aux Etats-Unis.

Mais il va trop loin dans l’autre sens en laissant entendre que La Fayette n’aurait joué aucun rôle dans cette histoire. Ce qui est évidemment absurde. Si La Fayette a joué un rôle actif dans la propagande en faveur de l’abolition, ce n’était pas pour la limiter aux esclaves sous domination française! La meilleure preuve, c’est qu’il a saisi Washington du problème. D’où mon intervention.

Mais Bloom, comme WG, ne supporte pas la moindre contradiction. Ils sont certains, ces agrégés en proie au TOCA, d’avoir toujours et partout raison dans les moindres détails. Et ils répondent et re-répondent et contre-attaquent de façon compulsive contre tout bon sens…WG est plus sympathique que Bloom, car il est doté d’une naïveté désarmante. Ainsi, il ne s’est même pas aperçu que Bihoreau se fou.tait de sa poire et a continué à lui répondre avec un sérieux imperturbable.

C’est comme dans sa vie sentimentale…

Le ravi de la crèche.

Paul Edel, j’espère que vous ne tirez aucunes conclusions définitives de cet extrait (?) (comme vous en avez souvent l’habitude me semble-t-il quand je vous lis).

car on ne peut tirer de cet extrait de son journal écrit en 1910 rien d’autre que le fait qu’il ait été écrit en 1910, donc à l’âge de 27 ans (?).

plus de 10 ans plus tard il écrit dans ce même journal des trucs du genre : « bonheur d’être en compagnie d’êtres humains »

J. Lacan n’est pas du tout un prédicateur baroque.

1°) C’est le contraire même de quelqu’un dont on puisse jamais dire que c’est un prédicateur. Il est le contraire même du prosélytisme.

2°) Sa langue pourrait sans doute être qualifiée de mallarméenne. Mais faut-il ranger Mallarmé dans le baroque maintenant ?

Non, tout cela relève de la basse polémique sans grand intérêt pour la pensée. Et surtout ne pense rien. N’adresse pas en particulier à J. Lacan les interrogations qui s’imposent dont voici l’une d’elles : le XXè siècle a-t-il été le siècle de la psychanalyse et en quoi ? C’est-à-dire : La psychanalyse est-elle, comme le prétend Lacan, la seule discipline à avoir préservé en théorie comme en pratique la séparation fondamentale entre la vérité et le savoir ?

Des scientifiques russes prédisent un refroidissement planétaire du climat.

Mais si, mon petit closer, on supporte très bien la contradiction, à condition qu’elle soit effectivement une objection fondée en raison, et non une polémique de butté dans ton genre… Tu vois ce que je veux dire ?!

Et dans cette histoire, la raison te donne tort. C’est aussi simple que ça.

Ceux qui ont agi effectivement aux Etats-Unis pour l’abolition de l’esclavage sont des Américains. Et il n’est pas sûr du tout qu’ils aient jamais rencontré La Fayette. Bloom a complètement la rison de son côté. Inutile de le nier. C’est le savoir académique basique sur la question. Il n’y a pas à le discuter, c’est pas en débat.

J’ai beaucoup d’damiration pour Bergson, mais il ne viendrait à l’idée de personne d’opposer deux univers si différents.

___________

Rappel : Marc, vous n’animez pas non plus un séminaire de philosophie à l’Ecole Normale Supérieure…! où c’est la chose la plus normale du monde dans le monde académique.

Les deux derniers messages de WG sont la parfaite illustration de mon propos!

Merci WG.

pour ça que la petite histoire du trapéziste (un de ses derniers textes) en dit long sur son cheminement sur l’écriture, sur l’art, et sur le public de lecteurs dont il s’est toujours méfié comme de la peste.

on trouve dans cette nouvelle, un artiste (le trapéziste) dans la volonté de se séparer des hommes pour se faire aimer par son public.

sauf que ce public ne peut l’aimer que par intermittences, que quand il est au mieux de sa forme.

Ou bien nous dit Kafka, cet artiste n’est aimé qu’au travers de la « mémoire » de son public.

de quoi veut-il parler ? de l’impuissance, de son impuissance à repousser les limites de son art, et donc à pouvoir se faire aimer. ce qui fait de Kafka un des auteurs les plus tendres, il reste chez lui toujours quelque chose d’enfantin, d’hyper « néoténique » diraient certains.

pour le dire autrement cette aporie (ce paradoxe) relève du fait que l’artiste doive vivre ailleurs loin des autres pour pouvoir s’en rapprocher.

et c’est quoi cette histoire d’être loin et près ? c’est toute l’histoire du messianisme que nous ressort à sa façon Kafka.

exactement de la même façon que le fait Benjamin !

et là, au lieu de partir dans des débilités profondes comme j’en lis ici sur Flaubert et je sais pas quoi, il faudrait plutôt mettre côte à côte et comparer les approches et les intentions de Kafka et de Benjamin, là on commencerait peut-être à comprendre la vision messianique de Kafka présente dans cette notion omniprésente de « vie déplacée » comme vecteur de la relation à l’autre !!!

« une cuisinière bien précise qui m’a conduit pendant un an à l’école » (Kafka)

_______________

J’ai refait à pied ce chemin de l’école de Kafka. C’est en fait très court : pas plus d’un quart d’heure.

Kafka était un enfant difficile. Je comprends qu’il ait pu énerver son père. L’éducation dont il a bénéficié fut en réalité une éducation de luxe d’enfant gâté. Sa plainte cache en réalité beaucoup de non-dits qu’il n’éclaircit pas. Ce pourrait être sans doute le début d’une psychanalyse, qui reste sans suite. Il ne faut pas prendre son Journal au pied de la lettre mais le lire d’un œil très critique en croisant les sources d’information. Quand on voit le lycée où il était élève par exemple, sur la place centrale, on l’envie.

closer dit: 12 août 2017 à 11 h 41 min

Parfaitre illustration de ton caractère butté !

Moi Présidente, j’aurais engagé sur dix ans un vaste plan de développement de 3 marques nationales d’électroménager – automobile – outillage de haute qualité afin de concurrencer l’Allemagne y compris à l’exportation, en quittant parallèlement la zone euro afin de retrouver souverainement une monnaie nationale correctement évaluée c’est à dire plus faible donc favorable aux exportations et mettant en difficulté le voisin allemand.

Aucun caractère messianique là-dedans, hamlet ! C’est une méditation sur la place de l’artiste et de l’écrivain dans la société. C’est une méditation qui n’est pas propre à Kafka. Elle appartient en fait à la modernité. Baudelaire en donne sa version avec le poème « Le Saltimbanque », Kafka la sienne avec son « Hungerkünstler ». On pourrait faire un travail de littérature comparée sur ce genre de textes et des textes de d’artistes peintres aussi pour essayer de comprendre comment le XXè siècle s’est représenté la place de l’artiste dans la société. Son historique, les modalités de sa représentation, etc.

d’ailleurs, il me semble bien qu’à la fin de son essai sur Kafka, Benjamin lui-même évoque, comme interprétation messianique du « Château », une légende talmudique où il est question d’une princesse prisonnière dans un pays dont elle ignore la langue, et qui attend son fiancé en lui préparant un repas.

c’est ce qu’on trouve souvent chez Kafka, et pas que dans le « Château » : l’impossibilité de partager une même langue, et donc un éloignement, est compenser par des actes tentant de faire exister une présence qui nous est proche, mais pour le moment éloignée, donc l’évènement nous permettra de reparler une langue familière.

c’est quoi ça ? c’est la définition même du messianisme ! dans toute sa contradiction entre l’esprit (lointain) et les actes corporels (présent).

Benjamin a sa lecture du Château, mais ce n’est qu’une lecture parmi tant d’autres. Il n’aborde pas les structures de l’œuvre à partir desquelles ont peut, il est légitime d’articuler des interprétations, il fait simplement des gammes à propos de l’œuvre en forçant ce que le roman ne dit pas du tout. Le forçage du sens n’est pas de la bonne critique. Il n’y a aucune allusion au Judaïsme dans le roman.

Non, rien à voir avec le messianisme !

Kafka écrit dans son Journal, en octobre 1921 :

« Il est parfaitement concevable que la splendeur de la vie se tienne à côté de chaque être et toujours dans sa plénitude, mais qu’elle soit voilée, enfouie dans les profondeurs, invisible, lointaine. Elle est pourtant là, ni hostile, ni malveillante, ni sourde, qu’on l’invoque par le mot juste, par son nom juste, et elle vient. C’est là l’essence de la magie, qui ne crée pas, mais invoque ».

Mais à Prague, des employés juifs ont perdu leur travail parce qu’ils ne parlaient pas le tchèque ! C’est ça que vous ne voyez pas du tout. C’est pas une question de messianisme mais de nationalisme qui chasse tout ce qui n’est pas tchèque. C’est pour ça qu’une étude de la montée du nationalisme à Prague notamment serait indispensable pour restituer Kafka dans son vrai contexte qui est infiniment plus compliqué qu’on n’imagine et dont la visite de la synagogue espagnole donne une petite idée avec les nombreux textes des écrivains juifs et non juifs qui y sont exposés. Mais c’est un travail de rat de bibliothèque dans lequel sans doute personne ne veut se lancer, c’est trop fastidieux. Sinon, on ne comprend rien à Kafka. On projette sur son œuvre des tas de trucs qui empêchent de le lire.

Il ne serait pas le premier écrivain à trouver qu’en effet la langue a quelque chose de magique au sens propre du terme. C’est au fond ce qu’expérimente la psychanalyse tous les jours sur le divan.

oui WGG, comme l’écrit Musil dans oeuvres pré posthumes : « l’homme d’aujourd’hui prononce plus que jamais les formules magiques à voix basse ».

Benjamin voyait dans « Joséphine la cantatrice » le texte testamentaire de Kafka, « glose de la vie » et « gage d’espoir »…

ce texte est sans doute le plus enfantin et le plus innocent de Kafka.

butté ou buté ?

https://www.youtube.com/watch?v=8zBJY0BBGCg

(c’est un truc de garagiste (:-))

« Widergänger dit: 12 août 2017 à 12 h 14 min

Non, rien à voir avec le messianisme ! »

WGG, sans doute ne ne le voyez-vous pas parce que vous n’êtes pas juif.

ne savais pas bihoreau de bellerente ravi dans sa crèche ; le croyais hobereau.

Testamentaire, sans doute. Mais que dit-on en disant testamentaire ? C’est pas clair. C’est aussi un texte qui est un aboutissement de quelque chose qui se développe tout au long de son œuvre et qu’il faut savoir repérer. La situation de Kafka évolue, la situation de son monde intérieur. Le thème du terrier, du labyrinthe n’est pas étranger à ce qu’il faut appeler la crypte en psychanalyse, le monde intra-utérin, la régression psychique dans le ventre de la mère. C’est indéniablement lié à ça. Est-ce que ça en épuise le sens ? Bien sûr que non. Mais il faut savoir penser les articulations de l’œuvre si on ne veut pas dire n’importe quoi sur Kafka.

axolotl nous aurait dit Màc.

Comme si le fait d’être juif ou pas avait une quelconque pertinence pour lire Kafka ! Vous êtes à la limite de l’antisémitisme en disant ça, et vous ne vous en rednez même pas compte en plus tellement l’antisémitisme vous est en somme consubstantiel.

en lui préparant un repas

au sud, des sardines, au nord des harengs.

parce que le hareng sort.

parce que vous n’êtes pas juif.

ça c’est une banderille, ensuite, l’on s’étonne que le taureau s’énerve, renâcle, frotte du pied en soufflant par les naseaux, baisse la tête ;

Faut comprendre le taureau. Il est placide patient pétulant, mais trop c’est trop.

Réduire Kafka à son Judaïsme c’est un crime qui n’est pas dans son fond très différend de l’esprit des nazis. C’est en effet remplacer l’infini du sens par la race comme totalité, qui est forcément fermée. Le pire, c’est que les Juifs eux-mêmes, comme W. Benjamin, s’aventure eux-mêmes sur ce terrain glissant.

Lire à ce sujet le Sémiraire « Le Siècle », d’Alain Badiou, et le livre de Lévinas, Totalité et infini.

Moi, je m’en fous. Mais le fait qu’un certains nombre de petit cons se plaisent à nier le Judaïsme que je revendique pour mon identité ou une part d’elle, en dit long sur leur antisémitisme !

« ne savais pas bihoreau de bellerente ravi dans sa crèche ; le croyais hobereau »

C’est WG le ravi, Rose! Il est parfois si naïf…

« Mais à Prague, des employés juifs ont perdu leur travail parce qu’ils ne parlaient pas le tchèque ! »

On ne peut s’empêcher, bien que cela soit douloureux pour un français, de rapprocher ce fait de l’obsession de Clemenceau de détruire les Empires centraux et de promouvoir des petites nations alliées de la France et supposées encercler l’ennemi désigné: l’Allemagne. Quelle politique à courte vue… Quelle inconscience…

A partir du moment où l’on encourageait le nationalisme de ces petites républiques de m…, il était inévitable qu’elles imposent de force leur culture propre et essayent d’éradiquer la culture allemande, héritage de l’ancien empire qu’elle voulait voir disparaître à jamais. Les juifs germanophones en ont été les premières victimes.

Widergänger dit: 12 août 2017 à 12 h 41 min

Très juste. J’opine ( de cheval ) à 100%

c’est à dire plus faible donc favorable aux exportations

Victoria, vous oubliez qu’actuellement et il faudrait vite combler l’écart, notre balance commerciale est déficitaire et que le retour au franc aggraverait la chose sans compter l’inflation qui toucherait tous les ménages .

http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/02/07/le-deficit-commercial-s-est-degrade-en-2016-a-48-1-milliards-d-euros_5075794_1656968.html

je ne savais pas l’ensablement ;

Rose le phénomène est ancien .

Comme si le fait d’être juif ou pas avait une quelconque pertinence pour lire Kafka

bien que ce ne soit pas la piste pour comprendre le procès elle serait utile à comprendre comment d’un innocent on fait un coupable qui ne cherche de plus pas même à se disculper.

Sinon j’ai laissé en plan ma lecture du Château enlisée que j’étais dans la lenteur pénible du récit, chapitre 22 . Critique d’une hiérarchie bureaucratique à laquelle il est impossible d’accéder directement et de ce fait discerner quels sont ceux qui portent le pouvoir dilué dans un flou et un mystère entretenus, Hamlet vous y voyez plus, messianisme incarné dans le personnage de K ?

Un entretien avec Marthe Robert…

https://www.erudit.org/fr/revues/nb/1983-n8-nb1080820/1668ac.pdf

Non, je n’anime pas de séminaire à l’ENS, Mais vous non plus, je crois?

Je vous avoue qu’écouter Legendre parler de Justinien ne fait pas précisément penser à Bergson.

Oui,je pense que, quand on n’est pas Lacanien, son rapport aux mots a quelque chose de baroque.

Est-il nécessaire d’invoquer une basse polémique? On est libre ou non d’adhérer, je pense…

Ah? J’ai tout faux?

MC

« Vivement l’automne pour la soupe aux choux et aux carottes, lardons aillés et filet d’huile d’olive ! »

N’attendez plus BdeB, c’est déjà l’automne, canal Saint-Martin…

https://www.youtube.com/watch?v=oAuvxVvNXP0

« Comme si le fait d’être juif ou pas avait une quelconque pertinence pour lire Kafka ! »

Un hétéro peut ainsi lire, avec profit et plaisir : Verlaine, Rimbaud, Proust, Genet…

bérénice dit: 12 août 2017 à 14 h 49 min

Bérénice, soit vous le faites exprès, soit vous êtes idiote. Je préfèrerais retenir la première option, mais je vous avoue encore hésiter, ce qui nuirait gravement à la cordialité de nos échanges. Mais enfin s’il le fallait…non je n’ose y croire.

Si la balance commerciale est déficitaire c’est parce que nous ne vendons pas ce que nous pourrions et saurions vendre : désindustrialisation française au profit de l’industrialisation allemande. L’avance des allemands est maintenue et augmente sensiblement non pas seulement en raison du cout du travail (c’est un paramètre réel mais il est en réalité mineur), mais aussi parce que l’Allemagne a compris qu’elle pouvait utiliser la valeur forte de l’euro à son UNIQUE profit : les prix chers sont compensés par la qualité et la réputation, et ça fonctionne, contrairement à chez nous.

Cette stratégie qui lui permet de se positionner en dominant économique, donc indirectement politique est utilisée pour continuer à faire avancer ses pions législatifs à Bruxelles. Jusqu’au point de non-retour qui se rapproche sans cesse. Peu de gens ont compris ça.

L’euro n’est pas une monnaie commune mais une sorte de « Mark étalon ». La preuve la plus évidente en est sa valeur d’emprunt qui diffère d’une nation « européenne » à l’autre alors qu’une monnaie commune devrait pouvoir s’emprunter partout au même taux.

Si la France sort de l’euro et adopte le Franc faible, elle s’exposera certes à des désagréments d’un côté (par exemple le cout d’achat augmenté des matières premières ou de certains composants), mais cassera net cet engrenage : l’euro n’aura plus aucun intérêt pour l’Allemagne, qui reviendra au Mark lequel ne pourra être que fort.

L’acheteur étranger aura alors sur le marché des produits de qualité comparable français et allemands, mais ceux français seront moins chers au final donc davantage choisis.

Ceux (je n’ai pas dit que vous en faites partie) qui accepteraient de façon délibérée, consciente que la France soit vassale et disparaisse au terme du processus engagé en tant que nation souveraine pour finir dans une fédération d’états sont des traitres, des ennemis, des collaborateurs.

La thèse si brillamment soutenue par Milan Kundera pour prouver que Kafka est un auteur comique, laisse légèrement perplexe. Qui peut éclater de rire en lisant la » procès », « la colonie pénitentiaire » ou tout simplement « la métamorphose »,ou « Medecin de campagne » même si les traits d’humour ne manquent jamais dans ses textes ni dans les situations… De leur côté le « Journal », ainsi que la correspondance de Kafka avec Felice Bauer expriment des souffrances infinies , des malentendus répétés, des angoisses inapaisables,des remords et des complexes,toute un humus de quelque chose d’inconsolable.. . On découvre une conscience se débattre dans les replis de ses tourments, de ses doutes, tout ça mêlé,,bien sûr à des traits d’humour électriques et à des obsessions érotiques. Mais..Kafka ,écrivain comique ? Vraiment ?

On voit surtout, dans son « Journal « et sa correspondance une conscience hantée par ses incapacités, ses complexes, ses peurs, son impossibilité à se délivrer de son célibat ,et à écrire à une certaine hauteur(auteur=Hauteur ?) . Il s’infligea une épuisante une torture pour garder un certain niveau d’exigence littéraire ;d’où ses régulières et personnelles destructions de ses textes comme un Choucas qui s’envole la nuit sur des ailes de l’imagination, mais découvre au matin que sa corbeille à papiers déborde.. N’oublions pas, non plus, l’injonction si claire à Max Brod de faire disparaitre un certain nombre de textes.

Voici ce qu’il écrit :« Voici, mon bien cher Max, ma dernière prière : Tout ce qui peut se trouver dans ce que je laisse après moi (c’est-à-dire, dans ma bibliothèque, dans mon armoire, dans mon secrétaire, à la maison et au bureau ou en quelque endroit que ce soit), tout ce que je laisse en fait de carnets, de manuscrits, de lettres, personnelles ou non, etc. doit être brûlé sans restriction et sans être lu, et aussi tous les écrits ou notes que tu possèdes de moi ; d’autres en ont, tu les leur réclameras. S’il y a des lettres qu’on ne veuille pas te rendre, il faudra qu’on s’engage du moins à les brûler. À toi de tout cœur. »

— Franz Kafka

Ajoutons d’ailleurs à propos de ce « journal » de K. « que dans l’édition « livre de poche »,1954 qui fut longtemps LA référence, présentée et traduite par Marthe Robert, non seulement il manque quelques passages, mais que la ponctuation originale a été tres modifiée .enfin et surtout, les études sur les textes de Kafka ont considérablement évolué.les cahiers du « Journal » ont été reclassés dans leur ordre initial, des passages retrouvés et remis à leur place et,bien sûr, la pcntuation orignale respectée dans l’édtiion elamnde,chez Fischer verlag,je crois.

Un bon roman de Giono sur les genoux, Que ma joie demeure, par exemple, en attendant la nuit dans le transat du jardin à l’abri des lumières, et en route pour l’observation saintongeaise des Perséides, cette nuit surtout.

(Petit rappel : les « étoiles filantes » ou larmes de Saint-Laurent sont des minuscules grains de poussière, qui proviennent de la ceinture de débris laissés par la comète 109P/Swift-Tuttle. La trajectoire de la Terre traverse cet essaim de météorites tous les étés de l’hémisphère nord. Au contact de l’atmosphère, les poussières s’enflamment, laissant une traînée lumineuse) – Rien à voir avec la comète de Halley qui avait tant perturbé Fr. Kafka, et surtout marqué l’adolescent de 15 ans E. Jünger, au point qu’il y consacra une méditation vers la fin de sa vie pour l’avoir observé une deuxième fois en Malaisie, une expérience oculaire des plus rares : « Sous le signe de Halley ».

« Je préfèrerais retenir la première option, »

Il est évident que la deuxième est la bonne !

Ah bon, Verlaine, Rimbaud, Proust, Genet étaient juifs 🙂 ?… Et wgg nous l’avait pas dit ?…

« mais aussi parce que l’Allemagne a compris qu’elle pouvait utiliser la valeur forte de l’euro à son UNIQUE profit : les prix chers sont compensés par la qualité et la réputation, et ça fonctionne, contrairement à chez nous. »

Pas convaincant, Victoria…Rien au monde ne nous empêche d’en faire autant (améliorer la qualité…la réputation suit). Si nous n’en sommes pas capables, pas d’autre solution que de diminuer les coûts, soit de façon directe, soit en sortant de l’euro et en dévaluant. La première solution me paraît bien préférable.

Quasiment, Marc …!

J’ai jamais comparé Legendre à Bergson. Je ne sais pas où vous avez lu que j’aurais fait un parallèle entre Bergson et Legendre (??????). Cela dit, on peut comparer en raison sur une même question deux auteurs qui en traitent, cela est tout à fait légitime en raison. Ou alors le mot de raison n’a plus guère de sens et on est entré dans une crise grave du rationalisme européen…

Bien difficile ici d’avoir quelque débat d’idée que ce soit !

C’est sans doute ce que pressentait Walter Benjamin lorsqu’il écrivait à Gershom Scholem : « j’imagine que celui qui verrait les côtés comiques de la théologie juive aurait d’un coup en main la clé de Kafka ».

https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/2011-v47-n2-etudfr1815851/1005651ar/

Rien au monde ne nous empêche d’en faire autant (améliorer la qualité…la réputation suit)

–

Mais non ! On ne peut pas parce qu’on est dans l’impossibilité d’investir pour moderniser et anticiper. Ce qui arrange bien les allemands parce que Merkel, Juncker et toute la clique ont compris qu’il fallait laisser aller ainsi la barque française dans les bancs de sable, dix ans, vingt ans. Juste ce qu’il faut pour que eux soit devant tout le temps et aient le vrai pouvoir politique. Macron en est le complice. C’est pourquoi il faut l’action d’un autre gouvernement fort, qui va impliquer une partie du Trésor de l’État (j’ai bien dit le Trésor, le vrai, l’or, et il existe par centaines de tonnes dans les sous-sol de la Banque de France en plein centre de Paris, pas la merdouille en emprunt investie en produits financiers non payables en cas de crise systémique) afin d’aider à la création ou à la modernisation de grandes entreprises. Oui il s’agit d’une forme de nationalisation. Et surtout et évidemment en parallèle le retour à la monnaie nationale plus faible. C’est une machine longue à mettre en route. Pas de bénéfices avant dix ans peut-être. Mais c’est la seule possible. Ensuite l’État reconstituera la partie de son Trésor-or engagée en privatisant par partie.

Je ne suis pas loin des idées de Mélenchon sur ce sujet. Mélenchon est un type redoutablement clairvoyant sur le plan européen et économique.

Oui, l’idée de Kundera me semble en effet tout à fait tiré par les cheveux. Même Le Procès ne prête pas à rire. Mais on peut y lire comme dans toutes les œuvres de Kafka une forme d’humour (juif ou pas) noir ou sarcastique, ça oui, qui vient donner au récit sa touche particulière et reconnaissable entre mille.

Kundera est un grand théoricien du roman mais là il se gourre complètement. Kafka n’est pas Diderot.

Mais Mélanchon est sur ce point comme sur tant d’autres très proche de l’extrême droite et du FN ! Ce sont deux proches pensées de la petite bourgeoisie française avec des relents d’antisémitisme très voisins aussi.

Deux impasses politiques très dangereuses !

Mais il n’y a pas de théologie juive justement !

JAZZI à 15 h 48

Merci ! Je ne connaissais pas. Mais je veux bien profiter encore du soleil, du rosé, et des cigales. La soupe aux choux, carottes et lardons attendra…

Il y a 100 milliards d’euros en or dans les sous-sol de la Banque de France.

Utilisons-en seulement 25 pour :

– quitter l’euro

– booster Peugeot, Renault, créer de toutes pièces une marque française d’électroménager et d’outillage de haute qualité.

…imaginez par ailleurs le nombre d’emplois que cela créerait : des dizaines de milliers.

…créons ou adaptons les filière d’enseignement qui prépareront à ces spécialités.

…mettons également à la retraite anticipée à 55 ans tous les volontaires (co-financement des 5 à 7 ans de salaires et cotisations par épargne privée constituée / état) —> des dizaines de milliers de postes à pourvoir en remplacement dans le privé et dans la fonction public. Le chômage diminue encore. La consommation augmente. Mieux encore : le volume de l’épargne privée virtuelle (peu ou pas payable en cas de crise systémique) diminue. Je suis génial.

Mais pour ça il ne fallait pas voter Macron.

Widergänger dit: 12 août 2017 à 17 h 13 min

Mais Mélanchon est sur ce point comme sur tant d’autres très proche de l’extrême droite et du FN ! Ce sont deux proches pensées de la petite bourgeoisie française avec des relents d’antisémitisme très voisins aussi.

Deux impasses politiques très dangereuses !

–

A mon tour de te dire que t’es complètement fou mon pauvre WGG.

Mettre l’antisémitisme là-dedans, faut quand même en tenir une couche épaisse. Même avec une raclette XXL, on arrivera jamais à te l’enlever.

bérénice dit: 12 août 2017 à 15 h 34 min

Sinon j’ai laissé en plan ma lecture du Château enlisée que j’étais dans la lenteur pénible du récit, chapitre 22

__________

Excellent, bérénice. Maintenant il vous faut surmonter votre handicap en lisant mes commentaires. Mais vous êtes comme tous les lecteurs de Kafka, rassurez-vous. Dans L’Amérique, c’est bien pire !

Mais Kafka n’ennuie jamais dans ses nouvelles. C’est le grand grand très écrivain de la nouvelle. Bien supérieur à Maupassant, Th. Gautier ou n’importe qui d’autres. Les nouvelles de Kafka surpassent tout le monde. Ses romans demandent plus de persévérance évidemment.

Je comprends que vous n’aimiez pas que je le relève cu pu.tain d’antisémitisme à la française. Mais n’espérez pas ça de moi ! JAMAIS !!! Je vous le ferai plutôt bouffer par les oreilles et le trouducul !

A l’écouter on dirait que les juifs de France et leurs enfants ne sont pas concernés par le chômage etc.. ne rament pas comme les autres 3 ans avant de décrocher un CDD, n’ont pas peur pour la payabilité de leur épargne privée, ne souffrent pas au boulot.

Pauvre taré.

Les injures du FN à mon encontre ne m’impressionne guère. J’y lis plutôt une marque d’honneur.

Par contre hors de question de toucher au trésor en or tant qu’on est pas concrètement validé, signé, engagé le Frexit. Que ce soit bien clair.

Pas folle, la guêpe. Certains pourraient être tentés de faire dans l’autre sens au profit de qui vous pourriez aisément imaginer.

Les réussites sociales parmi les juifs de Francesont variables. Mais je pense en effet que le chômage les concerne très peu. Les Juifs étant des gens qui ont tous reçu, quasiment tous, une excellente éducation.

Mais mon pauvre WGG, je n’ai jamais été au FN. A aucun moment de ma vie.

Mais entre En marche et Le FN, pour qui je n’ai pas voté au 1er tour soit-dit en passant, mon choix a été vite fait. Je ne suis pas totalement fou, moi.

Là je ne comprends plus…comment le chômage ne pourrait pas toucher comme les autres un jeune ingénieur juif fraichement sorti de son école. Faudrait m’expliquer ?

À partir du moment où vous en défendez les idées absurdes et suicidaires, c’est comme si vous y étiez pour moi ! Je ne fais pas dans la finasserie à cet égard. Je tire dans le tas !

Kafka est devenu immortel malgré lui ? Mystère…

Faut pas décorner, non ! On va pas se laisser marcher sur les pieds par tout ce tas d’arriérés mentaux et de bœufs pourris jusqu’au troudeballe !

Bien des choses vous échappent en effet en ce bas monde, mon pauvre DD !

Mais tu sais bien que le cancrelat aux multi pseudos est le résultat de la Métamorphose de Franz Kafka, WGG ! Pour le tuer, il faut bien tirer dans le tas, tu as raison ! Mais pour l’écraser ?

attention WGG, si vous n’êtes pas d’accord, le p’tit Court vous mettra Samain sur la figure, il adore Albert comme les enfants de six ans

Faut simplement voir où est l’ennemi de classe. Or, l’ennemi de classe, c’est la petite bourgeoisie qui vote FN et Mélanchon. Ça c’est exactement du même ordre que les Allemands qui ont voté pour Hitler, la même racaille pourrie! À éradiquerd e la surface de la terre !

Les macronniens, c’est malheureusement le mal indépassable de ce moment historique divin… que nous vivons. Ils sont au pouvoir mais pas pour longtemps.

Je note, au contraire, keupu, une certaine courtoisie désormais dans le dialogue entre WGG et MC. Il n’en a pas toujours été ainsi…

« le mal indépassable de ce moment historique divin… que nous vivons. »

Tu es entré dans les Ordres, WGG ! On dirait des paroles de Pape. Un pape qui aurait abusé du vin de messe…

WGG est notre prophète !

Mais je trouve très cohérent que Marc Court se prononce en faveur de Pierre Legendre, grand savant réactionnaire. C’est malheureusement pour Marc très cohérent… ! Mais Legendre n’arrive pas à la cheville de Lacan. qui, lui, est malheureusement pour nous, une sorte de prophète qui a vu manifestement très loin quand il a dit que la psychanalyse allait échouer et que la religion allait triompher. C’est ce qui est en train de se réaliser, je le crains. L’avenir n’est cependant pas perdu. Je suis quand même relativement optimiste à long terme. Mais à court terme, je suis très pessimiste. Comme tout le monde de sensé j’allais dire… Je crois que l’humanité ressortira un jour grandi de la grande crise européenne que nous vivons. Qui est une crise de croissance du monde en fin de compte, c’est pour ça que je suis malgré tout optimiste. Il faut relire Bergson pour le comprendre et prendre la bonne hauteur de vue. Lui aussi est un guide de la pensée.

Non, Jazzi ! Je suis simplement réaliste et pragmatique en politique. Je n’ai pas voté mais si je l’avais fait, j’aurais voté Macron sans hésitation. Sans croire en rien en la vertu de Macron, qui n’a pas beaucoup de pouvoir en réalité face au marché mondial.

Legendre grand savant réactionnaire, Court petit pédant rétrograde

Oui, mais un grand savant réactionnaire est beaucoup plus dangereux qu’un petit pédant rétrograde !

En tout cas, j’ai fini de lire les trois volets du séminaire de Badiou accessible en ligne sur « Le Siècle ». J’en recommande à tous la lecture. C’est très éclairant et c’est vraiment passionnant. Badiou est drôle, intelligent (quel grand pédagogue !) et d’une étonnante lucidité sur notre époque. Il nous rend intelligent même s’il dit que le régime ordinaire de l’homme c’est la bêtise (ce qui est vrai, hélas !). Mais lui n’est vraiment pas bête !

Moi, je suis pour les contretemps à la Hölderlin :

Dichterisch wohnt der Mensch

Ce qui signifie en réalité ceci :

La vocation de l’homme est d’habiter son séjour sur terre en poète. C’est ce que je m’efforce de faire. C’est ce que Badiou appelle un « contretemps ». Un séjour à contretemps.

Au fond on peut ceci :

le XVIIIè siècle a été le siècle de la critique

Le XIXè siècle a été le siècle de l’Histoire et de l’idéologie du progrès

Le XXè siècle a été le siècle de l’expérimentation tous azimuts jusqu’au désastre mondial.

Le XVIIè siècle, qu’était-il ? Sans doute quelque chose comme le grand siècle de la théologie où se décident les questions politiques, ou quelque chose de ce genre.

Le XVIè siècle est le siècle de l’invention de l’Homme.

voter Macron c’est grave : Widergänger, je ne vous félicite pas.

Vous avez une courte vue.

Viens de finir tome 1 Vernon Subites et ai trouvé ça génial et Olga adorable, même si collante. Lui piquer son chien c’est un acte horrible.

Vernon Subutex

Je l’aime.

Mais vivre avec un disquaire quand t’aime pas la musique ça le fait pas.

Non, pas courte vue, simplement pragmatique. Utile à mon pays, responsable. Ce n’est pas méprisable du tout.

Je recommande aussi le séminaire de Badiou sur Beckett et Mallarmé. Il est proprement génial, et je pèse mes mots ! Avec de merveilleux écalircissement sur Fin de partie, de Beckett, et une théorie de l’événement. Je me souviens que c’était le thème de philosophie quand j’ai passé le concours de Normale Sup. : l’histoire. Qu’est-ce qu’un évémnt historique. Badiou en fournit un éclaircissement à partir d’une citation de Fin de partie. Ah, que n’ai-je eu en philo Badiou comme prof quand j’étais en khâgne…!

je ne vous méprise pas widergänger.

…de toutes façon, WGG n’est pas le représentant des juifs. Je crois même qu’il n’est pas vraiment juif puisque n’ayant pas de mère juive si mes souvenirs sont bons.

Jazzi s’y connait bien en pseudos durables. Il en est à son quatrième si j’ai bien compté.

Je ne parle pas de moi, rose, mais d’une pensée politique. J’ai répondu au mépris que vous affichez pour elle.

Quel intérêt DD d’afficher un tel mépris pour mon identité juive que je revendique haut et fort ? Sinon monitrer et confirmer en public votre antisémitisme et votre rigorisme fanatique rabbinique de circonstance que vous méprisez par ailleurs tout autant !

Vous êtes mal.

pas d’autre solution que de diminuer les coûts

Closer, s’aligner sur la politique voulue par d’autres qui ont un système de protection du travail de piètre qualité face à une population docile, c’est en bonne voie avec cette réforme qui me paraît inadmissible. Les profits sont énormes pour les grands groupes et ils seront encore plus gagnants. La politique à l’oeuvre va à rebours de tout ce pour quoi nos parents grands-parents se sont battus, le capital est en danger? Le Capital est trop gourmand, les allemands, je rejoins Hamlet dicte leurs désirs et on les exhausse . On déshabille les petits, moyens travailleurs pour réaliser plus de profits et il n’est même pas certain comme avec le CICE que cela porte ses fruits, les analystes économistes sont assez dubitatifs sur ce point.

Là, ce qu’on exige de la RFA est qu’elle rééquilibre sa BC, elle le fera en investissant pour moderniser son appareil industriel et nous après qu’elle l’ait fait, nous en aurons profité pour redresser les comptes import/export et nous serons à la traîne si les efforts obligés à peine négociés ne servent pas à investir pour mettre à jour nos services et outils de production.

Au fond, on pourrait synthétiser le XXè siècle d’une formule qui opposerait Heidegger et Lacan et qui serait celle-ci, d’une grande densité :

Il n’y a de sujet que dépourvu de sens (Lacan) et de sens que d’un sujet raturé (Heidegger).

Voilà le dilemme où nous sommes pris.

Et c’est le grand dilemme qu’explore Beckett au fond dans toute son œuvre, oscillant de l’un à l’autre. C’est aussi une oscillation du Siècle.

Godot, c’est ce que Heidegger appelle Ereignis, l’événement ; Lacan, la rencontre du Réel . Lacoue-Labarthe, la césure : Beckett le « que se passe-t-il ? », Lyotard le « arrive-t-il quelque chose ? »

Une coupure dans un ordre quelconque, comme quand on parle d’une « coupure » pour parler d’un aiguillage sur une voie ferrée. Un événement surgit qui fait relief sur un ordre des choses. Le Sujet en est-il le porteur de sens ? Ou le sens de l’événement échappe-t-il au Sujet ? C’est toute la pièce En attendant Godot. Et le rire a pour fonction à la fois d’effacer le sérieux du sens qui pourrait jamais survenir comme de vider le Sujet de toute prétention au sens, de toute vanité. Pas facile pour être heureux tout ça…!

On pourrait se demander au fond : Qu’est-ce que c’est que cette exigence qu’il y a chez Beckett ? Ça veut dire quoi ? Ça correspond à quoi chez l’homme ?

Pas facile d’y répondre. Mais on peut peut-être avancer l’idée que ça correspond à un profond besoin d’innocence, c’est-à-dire de clui qui attend de naître, parce que dès qu’il est né déjà tout est souillé. Façon de sentir les choses sans doute d’origine très protestante.

« Pas facile pour être heureux tout ça…! »

Une bouteille de whisky et des cigarettes, pour Beckett, WGG.

Toujours pas rentrée de vacances votre dulcinée?

Vous allez revenir à Paris pour la rentrée scolaire sans l’avoir vue. C’est triste!

Oui, en effet, Jazzi, et une bonne cure psychanalytique…pour essayer de guérir de son amour excessif pour sa mère protestante ! Ah, c’est quelque chose, tout ça, hein ! C’est vraiment quelque chose ! C’est assez grandiose même quand on y pense !

À mon avis, ce n’est pas si éloigné que ça de Kafka et du lien encore non vue avec sa mère juive, qui au fond est très proche du problème analytique de Beckett protestant. C’est pour ça d’ailleurs que je ne crois guère à la pertinence de l’approche juive de l’œuvre de Kafka.

On peut s’en apercevoir aussi par l’intermédiaire de Mallarmé qui peut servir de lien entre les deux, de liant même si on lit la quatrième partie de Igitur :

IV IL SE COUCHE AU TOMBEAU

Sur les cendres des astres, celles indivises de la famille, était le pauvre personnage, couché, après avoir bu la goutte de néant qui manque à la mer (la fiole vide, folie, tout ce qui reste du château ?), le néant parti, reste le château de la pureté.

____________

Le Château de la pureté, n’est-ce pas précisément ce que cherche K. comme ce que cherche Beckett ?

Et aujourd’hui aussi Lionel Ray avec Comme un château défait, d’obédience, si je puis dire, mallarméenne.

Tout cela forme un monde.

Quizz de Paul Edel :

Qui peut éclater de rire en lisant la » procès » : moi, c’est une avant garde de ce que feront plus tard les Monthy Python.

« la colonie pénitentiaire » moi et encore plus, cette fois c’est du Beckett au meilleur de sa forme.

« la métamorphose » : voilà l’histoire la plus drôle écrite par Kafka, même lui a dû se bidonner en l’écrivant, et en la lisant la chose que nous entendons le mieux c’est le rire de Kafka!

par contre Paul Edel on comprend bien en vous lisant que Kafka ait refusé d’être publié.

« Widergänger dit: 12 août 2017 à 20 h 11 min

Oui, en effet, Jazzi, et une bonne cure psychanalytique…pour essayer de guérir de son amour excessif pour sa mère protestante ! »

vous voyez bien qu’avec une mère protestante vous ne pouvez pas être juif.

WGG, par contre moi qui me tape une psychanalyse depuis 40 ans pour me libérer de l’amour excessif d’une mère juive je le suis.

en fait c’est un titre de noblesse : quand on l’a pas à la naissance après c’est trop tard pour l’obtenir.

sérieux je comprends pas qu’un garçon aussi intelligent que vous n’arrive pas à comprendre un truc aussi hyper simple à comprendre.

Widergänger dit: 12 août 2017 à 19 h 14 min

Quel intérêt DD d’afficher un tel mépris pour mon identité juive que je revendique haut et fort ? Sinon monitrer et confirmer en public votre antisémitisme et votre rigorisme fanatique rabbinique de circonstance que vous méprisez par ailleurs tout autant !

Vous êtes mal.

—

J’avoue ne pas comprendre où est l’antisémitisme là-dedans. Et je n’ai aucun mépris pour l’identité juive, que je place au contraire haut. J’ai plusieurs amis juifs, si vous voulez tout savoir. Et deux qui ne sont pas mes amis et que j’apprécie beaucoup : Zemmour et Finkielkraut. Alors vous êtes très à côté de la plaque.

Je dis simplement qu’on entend que vous sur ce sujet que vous affectionnez comme si vous en étiez un ambassadeur évident. Rien d’autre. Tout le reste vous l’avez inventé.

widergänger

pas facile d’être heureux avec ça.

Dès lors qu’a été démontrée l’absurdité du monde, par Beckett Ionesco et autres vingtiémistes, on en revient à Hic et Nunc.

Admettre notre petitesse me paraît être la première possibilité.

Je n’ai pas de mépris pour votre pensée politique.

En disant c’est grave, je soulignais que grave était de vouloir voter pour

un mec qui s’apparente aux socialistes

un mec qui va tout changer et en mieux, le syndrome du sauveur

un mec dynamique qui n’arrête pas de travailler

pour finalement réaliser que les mêmes acquis sont prorogés,

que les députés font passer des lois pour s’exonérer de la CSG

et que le président fait le jeu à fond les caissons du grand capital.

Par exemple, comment expliquez que dans Le Monde, Pigasse, Nils, Bergé, nulle trace de cette exonération : il a fallu la pêcher ailleurs ?

ça fait penser au sacrifice d’Isaac : le type qui avait pondu cette histoire a voulu écrire un truc drôle, et pendant des siècles des mauvais lecteurs l’ont pris au pieds de la lettre et s’en sont servis pour massacrer des juifs en les accusant d’être des tueurs d’enfants.

quand on pense à ça on dit que le handicap le plus grave chez un lecteur c’est son manque d’humour.

parce que vous n’êtes pas juif.

est-ce que cet été, vous faites refaire votre terrasse chez vous ?

Ou bien est-ce que, comme moi, l’été vous restez chez vous tranquillement ?

« deux qui ne sont pas mes amis et que j’apprécie beaucoup : Zemmour et Finkielkraut »

mais là vous avez pris les deux meilleurs, carrément le haut du panier.

comme l’autre (Traverso?) qui disait qu’il n’était pas antisémite vu qu’il aimait Marx, Spinoza et Freud….

mauvaise pioche…

mère protestante, père juif, on ne peut pas être chrétien.

mon psy. disait (mais 40 ans c’est beaucoup trop) que l’important est ce que l’on dit de soi. Alors si widerg¨nger adopte la religion de son père, je ne vois pas pourquoi cela dérangerai quiconque.

Quand les parents sont chrétiens et les enfants athées on ne les oblige pas à être chrétiens. C’est le choix de l’individu qui prime.

cela dérangerait

et puis les juifs qui sont à droite ne sont pas tout à fait juifs : un juif vote toujours à gauche, voire même à l’extrême gauche, socialiste, communiste… qu’importe ! parce que dans le Talmud on apprend qu’on ne peut voter pour rien d’autre que la gauche.

c’est comme ça.

un psy peut-être mais un rabbin non, j’en connais pas un seul qui vous laisserait dire le kiddouch un vendredi soir, lire un poème de Baudelaire à la rigueur mais le kiddouch non.

rose dit: 12 août 2017 à 20 h 54 min

parce que vous n’êtes pas juif.

est-ce que cet été, vous faites refaire votre terrasse chez vous ?

Ou bien est-ce que, comme moi, l’été vous restez chez vous tranquillement ?

pardon, je ne me suis pas relue ; la première phrase est ici par inadvertance :

widergänger

est-ce que cet été, vous faites refaire votre terrasse chez vous ?

Ou bien est-ce que, comme moi, l’été vous restez chez vous tranquillement ?

Hamlet, effectivement, vous êtes très drôle.Les deux clowns Kafka et Musil ont fait rire l’europe entière sous leur chapiteau.

. Et le rire a pour fonction à la fois d’effacer le sérieux du sens qui pourrait jamais survenir comme de vider le Sujet de toute prétention au sens, de toute vanité. Pas facile pour être heureux tout ça…!

bref vous riez pour rien?

BdeB, n’oubliez pas de reprendre le rail après que le train soit passé dessus .

Excusez moi BdeB mais c’est Jack Kerouac qui me hante, je l’imagine au pied des Rocheuse coincé entre une piste et un chemin de fer tentant de rejoindre son poste de radio. Il est vrai que ce n’est plus lui aussi qu’un fantôme dont l’errance traversa quelques jours des temps anciens et perdus.

RocheuseS

qu’il n’est plus

Mon cher , mon tendre Hamlet, écorché vif sur le donjon d’Elseneur,logicien magnifique avec vue imprenable sur le paysage philosophique,mais je vious en prie,Votre Grandeur,svp :on sait tous que vous ne m’aimez pas, et ça ne me déplait pas,d’ailleurs, mais l’information est passée depuis des années. N’insistez pas, , tout le monde ici a compris.Vous saturez. recentrez vous sur votre petite entreprise:Musil.Vous y êtes non seulement épatant, mais attachant, et sans doute compétent.

c à se demander si on n’assiste pas ces derniers temps à une compétition fantastique pour l’acquisistion du monopole de la bonne judaïté judaïsante. Et une fois de plus, ça va être goys philosémites de compter les points. Tant qu’à faire ajoutons un brin de sel sur la mère protestante : il voulait dire, protestataire, évidemment, celle qui avait le sang ou le tempérament à protester contre l’emprise du père.

Les clowns ? ou les bouffons ? il n’y a pas que chez Shakespeare (puis Sterne) que les préposés au rire nous font verser des torrents de larmes. Dans votre domaine, votre pré carré aussi, cher et vénéré Paul Edel, V. Hugo (et, partant, Verdi …) et côté cinéma « He Who Gets Slapped » de Victor Sjöström, admiré par un certain Ingmar Bergman au point de lui donner un écho dans La Nuit des Forains.

Le film de 1924 est disponible sur la toile :

https://www.youtube.com/watch?v=QNGgwWQUB3Y

bah, la strada, pour les clowns et les bouffons, et les nuits de cabiria; cette fin merveilleuse après tous ses malheurs

bonne nuit hamlet et celzéceux aussi

En hommage tardif,

https://www.amazon.fr/bel-appétit-Monsieur-Balzac/dp/2842771281

Mais c’est ça justement l’identité juive, elle ne cesse de s’inventer et de se réinventer. Il n’y a rien de mieux qui soit arriver à l’homme sur la terre. Une merveilleuse invention, à laquelle je participe par mes origines et mon désir. Vous pouvez vous roulez par terre, comme disait mon père, ça n’y changera rien…!

« À éradiquerd e la surface de la terre »

Ce ne serait pas un appel au génocide par hasard WG?

FN + France Insoumise, on est pas loin de 40/45% de l’électorat…Ça fait quand même beaucoup de monde.

il y a des fremmes rabbins qui ont témoigné :

http://www.psychologies.com/Culture/Spiritualites/Religions/Articles-et-dossiers/Delphine-Horvilleur-Je-suis-une-femme-rabbin

En plus, ce n’est pas moi qui en parle de mon identité, mais qui me la jetez à la figure comme un paquet de linge salle…! Et vous prétendez ensuite que ce n’est pas un discours antisémite ?! Vous vous moquez du monde, comme tous les fanatiques antisémites qui pratique le double discours. Vous méritez la double peine.

Pas génocide, éradication de la racaille ! Être impitoyable. Aucune pitié d’aucune sorte. Le tranchant de l’épée sans aucune discussion. Clic clac!

« Pas génocide, éradication de la racaille ! Être impitoyable. Aucune pitié d’aucune sorte. Le tranchant de l’épée sans aucune discussion. Clic clac! »

Comprenne qui pourra!

Pourquoi le seriez-vous hamlet. Rien n’est moins sûr ! Vous pensez sérieusement qu’il existe un gêne juif qui se transmet par la mère dans le code génétique ? Vous êtes alors nazi, pas juif.

Être juif c’est une question de désir, de culture, de mille choses qui font qu’on se définit ou pas comme juif. Moi, il me plaît de me définir ainsi, et personne ne pourra jamais rien y faire. Ça ne regarde que moi. Mais que les autres veuillent le contester a en effet je ne sais de clownesque et d’intéressant aussi quant à ce que pensent ceux-là de l’identité juive, dont ils ne connaissent rien en réalité sinon par leurs préjugés, la profonde haine qui les habite comme un acide qui les ronge de l’intérieur. Moi, ça m’amuse bcp de voir ça et c’est typiquement français et typique de la petite bourgeoisie fanatique.

en france !

Pourquoi n’a-t-on presque pas de femmes rabbins en France?

http://www.slate.fr/story/104615/france-femmes-rabbins

Ce soir j’ai mangé de la tarte aux poireaux.

C’est bien toi, le poireau, mon pauvre Hercule…!

Dites-moi, vous n’avez toujours pas répondu à ma question sur l’incident du 24 octobre 1968 sur la base de Minot. Quelle est votre interprétation de ces événements ?

Mais j’en sais fichtre rien, mon pauvre ami !

Ce que je crois (mais cela n’a guère d’intérêt), c’est qu’il s’agit d’extraterrestres venue inspecter une base de missiles nucléaires. Ils surveillent manifestement le devenir nucléaire de la planète. Comment ils le font ? D’où ils viennent ? Je ne suis pas plus avancé que le commun des mortels. Mais s’ils viennent ici à Kiev m’en informer, je ne manquerai pas de vous en faire part, promis… ! Personnellement, je vous l’ai toujours dit, je crois dur comme fer à l’existence des extraterrestres sur notre planète. Il y en a trop de preuves. Mais pourquoi ont-ils souci de nous comme ça ? C’est très bizarre en effet.

PaulEdel 21h45: répartie élégamment envoyée..belle volée de revers !

Rose, le cinéaste en question, Victor Sjöström, passé de l’autre côté de la caméra (mais en sens inverse de ce qui se pratique le plus souvent) est le vieux monsieur des Fraises sauvages.

Le thème du cirque est aussi présent chez Bergman (la troupe de nains dans Le Silence par exemple).

La distribution de Larmes de clown est éblouissante, l’histoire de trahison prenante, doublée d’une réflexion sur le « combustible » de l’artiste et l’exploitation de son propre masochisme, la violence du rire (le numéro du clown mime une mise à mort), le cirque universitaire, le masque du rire (ceui que l’on ne peut pas enlever mais aussi le refuge, la dissimulation), la réversibilité du rire et du pleurer, etc. Les procédés cinématographiques me paraissent tout aussi remarquables mais je laisse le soin aux véritables cinéphiles d’en parler (le passage d’une vie à l’autre avec l’image de la mappemonde par exemple)

Un peu triste de penser que nombre de ceux qui se sont pâmés devant The Artist ne connaissent pas ce film dans lequel John Gilbert joue le jeune premier.

(Au fait, le grand Lon Chaney dans le rôle principal est un alter ego de JAZZI, venu au cinéma par le mime car enfant de parents sourds).

1h32: vous faites du Bob ( quand bien même à Wimbledon) .

Paul, je trouve quant à moi votre appréciation du sieur Hamlet incomplète et partant, injuste. Sa compétence,sa sensibilité ne s’arrêtent pas à Musil, pour lequel d’ailleurs il peut se présenter en aide profitable pour aborder l’oeuvre et bien que il ne se contente souvent que de vanter cette dernière se montrant en revanche beaucoup plus analyste concernant d’autres auteurs.

bérénice

ainsi, ce n’est pas seulement Ferdinand qui l’anime ?

bérénice

merci pour l’intelligence de votre lien sur l’ensablement.

Le jusant, la force des courants, l’ intervention de l’ homme avec les chenaux.

Les bancs de sable se déplacent. Cela rend la navigation très difficile pour les voiliers.