La chute d’un corps par la voix de Jean Echenoz

Non, ca n’a rien à voir avec les états d’âme d’une carte de visite (encore qu’il serait capable d’en faire une héroïne de roman). Ni avec un palace parisien et encore moins avec une ville du sud-ouest de l’Angleterre qui s’enorgueillit d’avoir vu naitre Cary Grant et Massive Attack (idem). En fait, Bristol (204 pages, 19 euros, éditions de Minuit) a partie liée avec un écrivain né en 1947 dans le Vaucluse, auteur depuis 1979 d’une vingtaine de livres maintes fois laurés et célébrés, du nom de Jean Echenoz. Le héros de son nouveau roman s’appelle, vous l’aurez deviné Robert Bristol.

Dès les premières lignes, on comprend à qui on a affaire. Car enfin, vous et moi, lorsqu’on sort de l’immeuble où l’on vit et qu’un type tombe du cinquième étage pour s’écraser juste devant nous, on s’arrête et on regarde, d’autant qu’il est nu. Pas Robert Bristol qui poursuit son chemin par la rue des Eaux comme si de rien n’était avant d’emprunter le pont Bir-Hakeim et de rejoindre la rive gauche de la Seine. D’emblée on y est, à Paris bien sûr mais surtout dans un roman de Jean Echenoz. C’est ça, le grand art, le Graal d’un écrivain : être reconnu, identifié à la sonorité qui se dégage de la première page, sa propre voix, d’autant que plusieurs de ces livres ont déjà eu pour théâtre les artères propres, sages, cossues et agréablement haussmanniennes comprises entre Passy et le Trocadéro.

La voix d’Echenoz ? Faussement désinvolte, un brin nonchalante, qui ne sent jamais l’effort alors qu’on le sait à l’affût du bruit de chacune de ses phrases, une narration ponctuée d’apartés ironiques qui se permet d’interpeller régulièrement le lecteur afin de mieux le rendre complice sinon acteur de l’histoire dont il n’est en réalité que le spectateur, un humour léger qui doit au polar si français du regretté Jean-Patrick Manchette, un souci onomastique qui se plait à faire sonner les patronymes et s’autorise même un clins d’œil au commandant Parker (salut, Elvis ! bien que le sien fut colonel ). Bristol aurait désespéré Gérard Genette : pas le moindre paratexte, nul citation, épigraphe, épitre dédicatoire, bibliographie, remerciements, rien. Un roman tout nu comme le type tombé de là-haut et aplati en bas bras et jambes en croix.

C’est l’histoire (car il y a une vraie intrigue même si… passons) d’un réalisateur du nom de Robert Bristol, mais ça vous l’auriez deviné, obsédé par son film. Une adaptation d’un bestseller intitulé Nos cœurs au purgatoire, chère à produire mais la romancière Marjorie des Marais ( !) finance à condition d’imposer l’actrice. De quoi voyager à travers la France et même en Afrique Australe ce que la minceur de l’ouvrage n’annonçait pas. Pourquoi ce type est-il tombé du haut de l’immeuble ? Au fond, on s’en fout car on sent très vite que son créateur lui-même n’en a rien à faire. Amateurs de whodunit, changez de trottoir. Ce qui compte ici, c’est l’atmosphère, l’ambiance, la couleur. Echenoz donne l’impression d’avoir une vision du monde assez flottante dans laquelle tout se balade dans un univers imprécis, insolite, distancié. Le lecteur aussi finalement et ça lui est bien agréable.

Souvent qualifié de romancier cinégénique en raison de ses techniques (ellipses, travelings, plans-séquences, gros-plans etc) que son style emprunte au septième art, il est le romancier du pas de côté. Ce virtuose du détachement réussit à nous rendre son héros attachant car il a le charme du daté, de l’inactuel, du décalé qui s’est trompé d’époque. Un vintage fait homme. Il n’y a que lui pour faire remarquer que les voyageurs du TGV qui aiment tant regarder par la fenêtre pour observer le passage de la ville à la campagne, eh bien ils ont de plus en plus de mal car la banlieue et ses excroissances ont fichu en l’air ce bel agencement. Lorsqu’il veut changer de décor et de chapitre, selon un procédé éprouvé depuis le premier âge de la BD, il écrit simplement : « Partons maintenant à la gare » là où Proust aurait consacré à deux pages à le faire ressentir.

Antoine Blondin disait que passé huit heures du soir, les héros de roman ne courent pas les rues, mais il parlait du quartier des Invalides. Robert Bristol, lui, s’il ne s’étonne pas de la chute d’un corps dans le 16ème arrondissement et le 19 ème livre de cet auteur, arrive à se passionner plusieurs pages durant pour la course d’une mouche de l’espèce Drosophila impudica (rassurez-vous passent aussi un éléphant, une tortue géante et tout un tas de gens mais rapidement, Echenoz ne s’attarde jamais sur eux).

Antoine Blondin disait que passé huit heures du soir, les héros de roman ne courent pas les rues, mais il parlait du quartier des Invalides. Robert Bristol, lui, s’il ne s’étonne pas de la chute d’un corps dans le 16ème arrondissement et le 19 ème livre de cet auteur, arrive à se passionner plusieurs pages durant pour la course d’une mouche de l’espèce Drosophila impudica (rassurez-vous passent aussi un éléphant, une tortue géante et tout un tas de gens mais rapidement, Echenoz ne s’attarde jamais sur eux).

A distance de ses fictions biographiques sur Ravel, Zatopek et Tesla, avec le Paris de Bristol, on est à nouveau dans la veine géographique de Jean Echenoz. Ah, l’ancien Kinopanorama qui avait succédé au Splendid de l’avenue de la Motte-Picquet et de la rue de Pondichéry… S’il la connait, Patrick Modiano doit adorer la rue des Eaux d’autant qu’elle se termine apparemment comme une impasse alors qu’un long escalier à demi-caché permet d’accéder à la rue Raynouard et la maison de Balzac. On retrouve le quartier que Bernardo Bertolucci avait filmé en majesté, les immeubles de l’avenue du président Kennedy, le square de l’Alboni, le métro aérien ainsi que le viaduc soutenu par des colonnes métalliques sous lequel déambulait le couple du vénéneux Dernier tango à Paris, des lieux qu’on ne peut plus voir sans entendre monter la musique entêtante de Gato Barbieri. C’était un temps où toute automobile bien née possédait un cendrier ; il parait que ce n’est plus le cas dans les voitures d’aujourd’hui d’après ce que j’ai compris mais allez savoir avec Echenoz et ses ellipses. Qu’il se méfie, à ce train-là ses prochains livres feront 52 pages ! mais sans jamais être secs. Ne pas oublier que si Jean Echenoz a porté son premier texte Le Méridien de Greenwich à Jérôme Lindon, c’est parce que Minuit était l’éditeur de Beckett.

On peut y voir une méditation sur l’art du roman mais c’est le cas de tant de fictions dont on ne sait pas quoi dire d’autre. On (Echenoz adore ça, le « on », il en met partout) y a vraiment pris un grand plaisir, on a passé un excellent moment, c’est devenu si rare de lire d’un bout à l’autre un roman le sourire aux lèvres, mais c’est tout. Ceux qui l’aiment prendront ce train, épatés une fois de plus par sa maitrise de son propre art de la fiction. Ceux qui attendent d’un roman qu’il dise aussi autre chose que ce qu’il raconte resteront à quai.

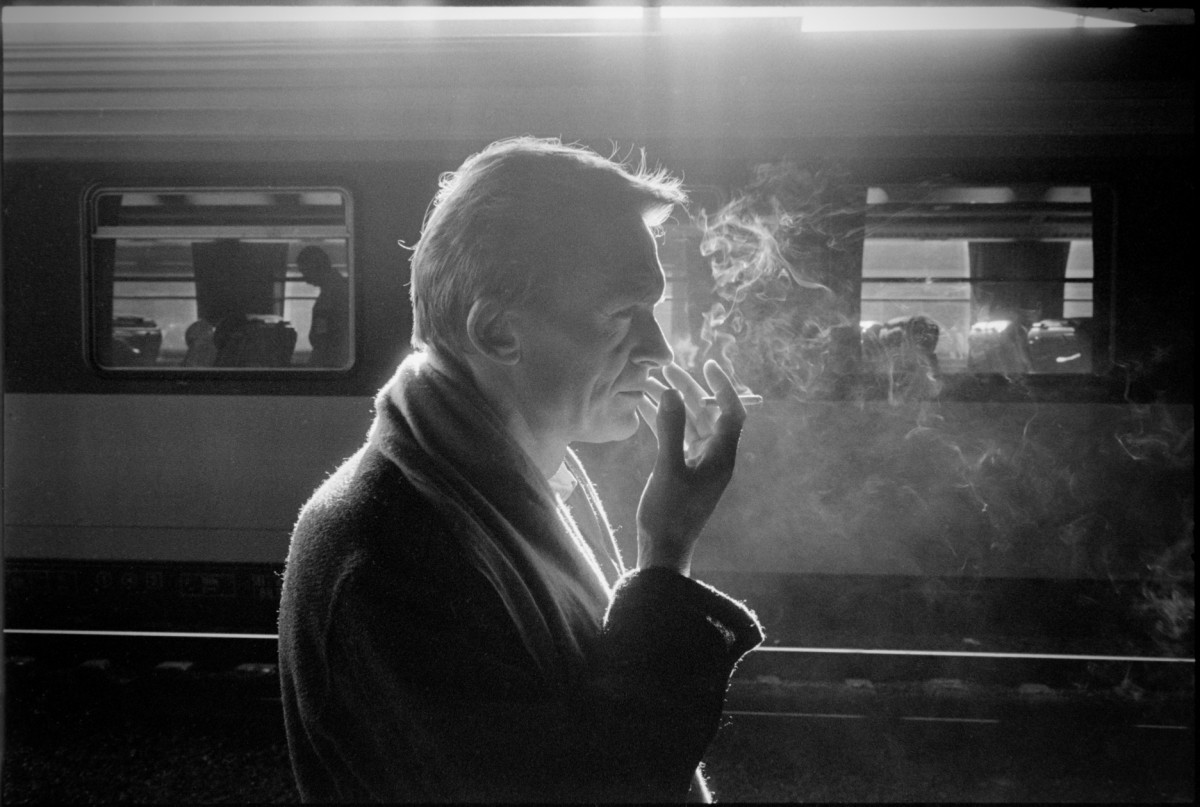

(« Jean Echenoz », Photo Roland Allard ; « L’escalier de la rue des Eaux et le viaduc du pont Bir-Hakeim », photos D.R.)

646 Réponses pour La chute d’un corps par la voix de Jean Echenoz

L’insertion au sein d’un paragraphe, sans retour à la ligne, guillemets ou tiret long, est UNE des caractéristiques formelles du D.I.L.

Mais

1) TOUT discours rapporté inséré de cette façon ne relève PAS nécessairement du DIL

(Les conventions typographiques ont une histoire ; il est probable que le succès, la fréquence croissante, du DIL a contribué à cette évolution.)

2) le D.I.L présente d’autres caractéristiques formelles tout aussi OBLIGATOIRES qui permettent de le distinguer des autres formes de discours rapporté.

Autrement dit : s’il FAUT que le D.I.L. soit présenté ainsi, cela ne SUFFIT PAS.

Quelles sont ces autres caractéristiques déterminantes ?

— La suppression du verbe introductif

— la transposition au style indirect (pronoms personnels et temps)

— la conservation des marques d’expressivité (comme les points d’exclamation ou d’interrogation) et, le cas échéant, de la forme interrogative (l’ordre des mots : l’inversion du sujet), alors qu’elle disparaît au discours indirect.

L’exemple fourni par wiki, tiré de « La mort et le bûcheron », permet de le comprendre facilement.

— La phrase de La Fontaine au discours indirect libre :

Il met bas son fagot, il songe à son malheur. / Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au monde ?

— transposée dans le discours indirect lié :

Il met bas son fagot, il songe à son malheur. / Il se demande quel plaisir il a eu depuis qu’il est au monde.

— transposée dans le discours direct lié :

Il met bas son fagot, il songe à son malheur : / « Quel plaisir ai-je eu depuis que je suis au monde ? » se demande-t-il.

La présence de guillemets convient à l’époque du texte. Mais un texte écrit aujourd’hui, comme celui d’Echenoz, peut tout à fait les supprimer. Les guillemets et les tirets sont devenus facultatifs pour l’insertion du discours direct au sein d’un texte ; cela ne le fait pas changer de nature (ne le transforme pas en discours indirect).

J’ajouterai que le D.I.L. n’est pas utilisé en permanence et que l’on peut passer, au sein du même paragraphe, à des formes différentes de discours rapporté — discours (complètement) narrativisé, discours indirect, discours indirect libre, discours direct. C’est ce qui se passe régulièrement chez Flaubert, lequel emploie, il est vrai, en général un tiret avant le discours direct (mais voir remarques plus haut).

Chez Stendhal, il arrive que l’on passe sans aucune marque typographique du D.I.L. au discours direct (celui du monologue intérieur) dans le même paragraphe. (Je fournirai l’exemple si besoin est.)

Ces explications supposent que l’on connaisse les règles de passage du discours direct au discours indirect ordinaire, et donc que l’on soit capable de faire la différence entre ces deux formes, avant d’aborder une forme de transposition plus complexe et de pouvoir l’identifier comme telle.

J’en suis à me demander si c’est le cas.

« L’insertion au sein d’un paragraphe, sans retour à la ligne, guillemets ou tiret long, est UNE des caractéristiques formelles du D.I.L. »

Plutôt dire , en bon français, comme c’est le cas dans ce roman d’Echenoz, » Bristol » du nom de son personnage principal,

que l’insertion d’un dialogue, au fil d’une narration classique, sans aucun des signes conventionnels qu’impose le registre, mais avec des verbes de parole,

ou des propositions incises qui accentuent le comportement, l’attitude, ou le mouvement de celui qui énonce,

est la forme de dialogue indirect libre avec incises, qu’utilise l’auteur pour animer son texte.

Voilà, la suite vous la connaissez, vous savez ce qui vous reste à faire.

» Espérons n’avoir pas avoir été trop longs sur cette affaire » , on a du boulot en retard.

Lisez ce petit roman formidable, sans prétention, très drôle et bien écrit.

( psst, le nom du suicidé, chapitre 31, ne le ratez pas)

Non, ce n’est pas du tout équivalent !

Ce que vous écrivez est aussi contradictoire que « ce cercle est un carré ».

Vous vous êtes fait refiler de la fausse monnaie par une source non fiable, mais sans doute vous faudrait-il un minimum de connaissances pour vous en rendre compte.

Libre à vous de continuer à vous ridiculiser aux yeux des gens mieux informés — il est vrai qu’on en croise assez peu dans les parages et que les autres n’y voient que du feu.

Mais, de grâce, épargnez-moi votre « MSplaining ».

Peut-être préciser que dans ce roman d’Echenoz, il s’agit bien de dialogues et non de monologues intérieurs que petitix s’evertue a pomper sur Wikipedia.

J’ai cité le dernier roman de M. Barbery, qui pousse cet usage du dialogue libre indirect a l’extrême, où ce rendu de dialogues, de conversations à plusieurs, est rendu encore plus tenu dans la transition entre les protagonistes.

Après que cette grande liberté stylistique innovante ne plaise pas aux gardiens du temple , les adorateurs de genette, sclérosés dans leur pseudo-science, ma foi les lecteurs reconnaissants s’en foutent complètement.

Partons, maintenant.

Culot, mauvaise foi et galimatias.

Assez perdu mon temps, le cas est désespéré.

Il était temps.

Au moins n’aurons nous perdu le nôtre qu’au bénéfice de l’approche d’un art à part entière, dans l’écriture.

https://blogatelieremanence.com/comment-ecrire-un-dialogue/#dialogue-regles-et-typographie

vous avez surtout perdu l’occasion d’apprendre quelque chose.

Il est vrai qu’il y avait du travail, puisque vous n’avez manifestement pas assimilé une notion du niveau de l’école primaire, celle de discours indirect. Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que les subtilités du discours indirect libre vous passent largement au-dessus de la tête.

Encore une fois, cela n’aurait aucune importance (pas plus que de prétendre privatiser le langage comme Humpty Dumpty, ou d’être « platiste » dans son coin), si vous ne contribuiez pas à diffuser une erreur. Vous avez bien dû entendre parler de la théorie de Gresham — elle est plus que jamais actuelle avec internet.

Qui et quoi croire, quand tout est présenté sur le même plan, quand tout est censé se valoir ?

L’ignorance auto-satisfaite et péremptoire préfèrera toujours le plus facile pour sa paresse intellectuelle (vive le bluff !) et surtout le plus gratifiant, le moins coûteux pour son amour-propre.

Elle a trouvé son lieu où elle prospère parmi ses semblables — les seuls auprès desquels elle puisse faire illusion. (Pour lui emprunter son langage : « Chacun son truc, lol ».)

Qu’elle y soit en quelque sorte enfermée dans la médiocrité, qu’elle s’y fasse elle-même régulièrement duper ne constitue pas une compensation car cela ne freine pas l’extension du domaine de la bêtise.

Coucou petitix, pensez à la planète, moi je lâche l’affaire, vos simagrées de vieille acariatre qui ne sait pas reconnaître un dialogue direct et pas conséquent ce qui n’en est pas devient lourdingue. Au pire, procurez vous un petit bouquin de Drillon pour savoir ce qu’est un dialogue direct.

Vous ne lisez pas Echenoz, tant mieux pour nous.

vos simagrées de vieille acariâtre qui ne sait pas reconnaître un dialogue direct et par conséquent ce qui n’en est pas devient lourdingue.

Allez donc gemir auprès de ceux qui doivent vous supporter, sans possibilité de vous envoyer balader, vous et vos arguments wikipedia, et votre petit Genette illustré, et apprenez à reconnaître comment s’ecrit un dialogue direct, ça vous facilitera la tâche pour reconnaître un dialogue indirect libre inséré dans une narration.

Ôtez-moi d’un doute, puisque vous parlez maintenant de dialogue direct : vous n’affirmiez pas à longueur de commentaire que

Et tu as fait bon voyage ?

relevait du discours indirect libre ?

Voyons petitix n’ajoutez pas de la malhonnêteté à votre fiel imbécile.

Relisez bien mon message initial en entier.

Et lisez donc Drillon pour savoir ce qu’est le dialogue direct. Vous verrez, vous serez moins bête après.

Marie Sasseur dit: 21 janvier 2025 à 22h58

Le ton de ce roman d’Echenoz est aussi remarquable par le rendu des dialogues.

Car ils sont très nombreux et fondus dans les passages narratifs. Il s’agit sauf erreur d’un style indirect libre, avec incises, sans tirets ni guillemets.

Cela accentue la dynamique du dialogue, et souvent le comique de la situation,

comme lorsque que Robert et Geneviève (sorte de gouvernante queer à badine ) se desapent , a la surprise générale: » Et tu as fait bon voyage? s’inquiète-t-elle en défaisant son foulard. Oui, la rassure Bristol qui defait ses lacets, pas trop de monde dans le train. Tu as pris de quoi te couvrir j’espere, suppose-t-elle en deboutonnant sa veste de tailleur »

puisque le verbe de parole porte une indication de comportement dans l’énoncé.

Rien que l’on ne sache déjà , au milieu de tous ces sachants, vous vous en doutez bien,Passou.

https://blogatelieremanence.com/comment-ecrire-un-dialogue/#regle-simplifiee-avec-incises

Je ne vois pas comment interpréter autrement

« un style indirect libre, avec incises » (contradiction dans les termes), illustré ensuite par cet extrait :

Et TU as fait bon voyage? s’inquiète-t-elle

(je ne mets pas de guillemets à la citation, pour ne pas être accusée de croire qu’ils figurent dans le texte original.)

À mon tour de vous demander de relire ce que j’avais écrit il y a une semaine :

« Double erreur d’étiquetage, donc : dans l’extrait que vous avez fourni on a affaire à du Discours Direct, non libre (la forme D.D.L. existe aussi) mais accompagné d’un discours attributif. »

Qui parle de discours indirect libre et qui parle de discours direct ?

petitix , on va y aller mollo, avant de vous traiter de tous les noms , en commençant par abrutie et finissant par vieille toquée, enculeusede mouche, pov tache.

Vous me semblez bien atteinte, et psychorigide, alors on va faire un petit exercice, niveau école primaire, tout gentil, pas de stress, détendez vous, ça va aller.

Je vais vous donner au hasard, un extrait de texte, extrait fidèle en tout point, ponctuation comprise, à ce qu’écrit l’auteur, chapitre 6 et vous allez retranscrire CET extrait sous forme de dialogue DIRECT, en n’omettant aucun mot.

Voici :

Son visage est resté d’une froideur impassible mais on dirait qu’au fond de son œil vient de s’éveiller une petite étincelle rose. Et tu as fait bon voyage ? s’inquiète-t-elle en défaisant son foulard. Oui, la rassure Bristol qui défait ses lacets, pas trop de monde dans le train. Tu as pris de quoi te couvrir j’espere, suppose-t-elle en deboutonnant sa veste de tailleur- il semble que l’étincelle commence à crépiter, vire à la braise et menace de bouter le feu à la plaine-, parce qu’avec ce temps, depuis trois jours. J’avais regardé la météo répond Bristol qui vient de défaire son bracelet-montre et ôte à présent ses chaussures, mais ils n’annonçaient pas cette pluie. Il inspecte ses semelles à cette évocation. Et tout se passe bien pour toi Geneviève? Un peu isolé, non ? Pas tant que ça, nuance l’assistante en faisant glisser son pantalon vers ses chevilles, ils ont deux cinémas en ville, la programmation n’est pas mal.

_____

Allez-y, go, partez !

Je vous ai déjà demandé de remballer votre MSplaining grotesque. Les insultes sous prétérition aussi. Vous vous fichez du monde. Cela marche d’autant moins avec moi que je peux vous inviter à relire ce que j’ai écrit hier :

« J’ajouterai que le D.I.L. n’est pas utilisé en permanence et que l’on peut passer, au sein du même paragraphe, à des formes différentes de discours rapporté — discours (complètement) narrativisé, discours indirect, discours indirect libre, discours direct. »

Autrement dit : il n’y a pas homogénéité des formes au sein d’un même passage.

Cependant, même dans un cas comme celui auquel je fais allusion ci-dessus, c’est-à-dire offrant la palette complète des formes possibles de discours rapporté et dans lequel figure, parmi d’autres, au moins une phrase au D.I.L. (ce qui ne correspond pas au cas de votre extrait de Bristol), on ne serait pas fondé à parler d' »un passage au D.I.L. »

📍 On parle depuis le début des formes de discours rapporté et DE LEUR INSERTION DANS UN CONTEXTE NARRATIF. Celui-ci, c’est-à-dire les autres phrases chargées de la seule narration, n’est pas oublié. Mais il n’a pas non plus à être « cannibalisé », désigné sous la même appellation que la ou les formes (selon les cas) de discours rapporté qui y est (y sont) insérée(s). Ce n’est pas parce qu’un passage forme un ensemble cohérent et satisfaisant, qui constitue un tout au niveau du sens, qu’il est composé d’éléments homogènes, de même nature.

📍 Si l’on peut transposer une forme de discours rapporté à une autre ce qui en relève, il est évidemment absurde de proposer une « transcription » de ce qui n’en relève pas. Et cela n’a rien à voir avec le type de discours rapporté (direct ou indirect, libre ou non) auquel les phrases narratives sont juxtaposées ou avec lequel elles sont entrelacées.

On vous a dit, depuis le début, on l’a répété à propos de la disposition et du non-marquage typographique, que si le D.I.L. est, pour sa part, obligatoirement intégré à la narration,

cela ne signifie PAS pour autant que TOUT discours rapporté intégré à la narration relèverait de cette forme (D.I.L.)

Que l’on peut tout aussi bien y trouver des phrases au Discours Direct, qu’il s’agisse de Discours Direct Libre (fréquent chez Aragon ou M. Duras) ou de Discours Direct régi, accompagné d’incises et de verbes attributifs, comme dans l’extrait d’Echenoz.

Que pouvez-vous ne pas comprendre là-dedans, sinon ce qui permet de distinguer les formes du discours indirect de celles du direct ?

📍 Ou bien (bon sang, mais c’est bien sûr !) la notion d’intégration à la narration ?

Il semble que vous ayez une vision binaire, simpliste : SI l’on n’a pas affaire à un dialogue présenté comme le texte d’une pièce de théâtre, ALORS il ne pourrait s’agir que de discours indirect libre …

Je me souviens maintenant de votre intervention, que vous deviez juger absolument décisive, quelque chose comme « vous n’avez qu’à comparer avec les dialogues dans une pièce ».

Ce serait donc là le précieux « enseignement » que vous avez retiré de votre site ?

Nettement plus facile comme ça, dommage que ce soit faux.

On se doutait un peu que vos injures (couper les cheveux en quatre ou e. les mouches) servaient à dissimuler ce que vos conceptions ont d’extrêmement rudimentaire, votre propre incapacité à repérer certaines différences.

On ne va pas pinailler sur une coquille, mais ce ne serait pas plutôt

Un peu isoléE, non ?

(Il y a aussi celle de « votre » site, qui écrit DUrillon au lieu de Drillon (et une autre fois correctement). Coquille, donc, mais le fait qu’ils ne l’aient pas repérée et corrigée ne laisse quand même pas supposer une grande familiarité avec les ouvrages de l’auteur…)

Par ailleurs, mais si, j’ai lu Echenoz.

Pas tous ses romans, pas encore Bristol, mais au moins il m’en reste quelque chose : par exemple, la possibilité d’opérer un rapprochement (fondé uniquement sur ce que vous affirmez des deux personnages) quant à certains ressorts du comique, avec le personnage secondaire mais pittoresque de Marie-Odile dans Envoyée spéciale. Son comportement inattendu dans la sphère privée, alors que le bref portrait préalable suscitait des attentes bien différentes.

Echenoz semble coutumier du fait, de ce petit jeu : l’effet de surprise par rapport à ce que le lecteur croyait savoir des personnages (les informations dont il disposait à leur propos — qui dépendent évidemment du seul bon vouloir de l’auteur). Je crois me souvenir que dans l’un de ses entretiens, il déclare que ces zigzags (et les rebondissements qui les accompagnent) ne seraient pas (ou pas tous) prémédités. Qu’ils surviendraient à l’inspiration, plutôt liée aux mots, qu’ils naîtraient du langage (d’une soudaine conscience des bifurcations qu’il permet ou suggère). Il faudrait que je retrouve ce texte.

C’est ce côté « loufoque » revendiqué (à prendre en bonne part, donc) qui contrebalance le minimalisme mais aussi les éléments de littérature de genre (l’intrigue plus ou moins policière par exemple).

Vous vous foutez de la gueule du monde, petitix.

Tout ce jargon, ces effets de manche, ces invectives, et ne pas reprendre cet extrait d’Echenoz comme vous aurez pu le faire, en dialogue, direct, tout simple.

Au moins , votre imposture est maintenant éclatante. Et on comprend pourquoi la France sombre dans le classement pizza.

Et permettez-moi de conclure: pauvre conne.

Et si vous prisez les acronymes dil, ensemble homogène, vous aspirez une approche qui se voudrait pseudo-scientifique, comme tous les charlatans satisfaits de leur imposture.

Mais là, vous allez tomber sur un os.

Laissez moi revenir d’un déplacement qui va me prendre la journée, et le fait le lever comme Paris a 5h, et, pov tache, vous allez prendre une bonne leçon de logique.

Je termine min café et je file. Une petite chose, pour patienter, j’ai précisé que j’avais retranscrit fidèlement l’extrait de ce roman d’Echenoz, y compris la ponctuation.

Il est bien écrit:

Et tout se passe bien pour toi Geneviève? Un peu isolé, non ?

Et non pas isoléE, comme cette myope de petitix le suggère.

Robert cause du patelin, comme le comprend bien Geneviève, en lui répondant que non, c’est pas à l’ecart du monde, il y a un cinéma.

Si en plus vous avez des difficultés de compréhension et d’acquisitionde la lecture, ça va être encore plus lourd que prévu, de vous faire comprendre que vous n’avez rien compris, au discours indirect.

Stay tuned

Moi, j’ai noté deux cinémas, ce qui est beaucoup, pour un patelin isolé => ce n’est pas si petit. Chez moi, 5000 habitants, un cinéma, classé Art et Essai.

Dialogue de sourd

Il est parfois gênant de devoir rappeler quelques fondamentaux, et puis l’expérience de ce blog aidant, il s’avère que c’est très souvent indispensable, car des boursouflures vites dégonflées on s’aperçoit qu’elles ne se gonflaient que de vent, le plus souvent médiocre, voire mauvais.

Un dialogue est pour le cas qui nous intéresse, une suite de répliques et paroles échangées entre deux ou plusieurs personnes, par opposition à monologue.

Dialogue = suite de paroles échangées entre 2 plusieurs personnes.

Il s’agit d’une conversation.

Cet échange est codifié dans la langue française quand on veut le rendre à l’écrit, avec une ponctuation que l’on dira par convention, permettant de repérer le changement de locuteur. Cette transcription d’un échange à l’oral est en général délimité par des guillemets, et se termine par un point.

L’extrait du roman d’Echenoz :

Voici :

Son visage est resté d’une froideur impassible mais on dirait qu’au fond de son œil vient de s’éveiller une petite étincelle rose. Et tu as fait bon voyage ? s’inquiète-t-elle en défaisant son foulard. Oui, la rassure Bristol qui défait ses lacets, pas trop de monde dans le train. Tu as pris de quoi te couvrir j’espere, suppose-t-elle en deboutonnant sa veste de tailleur- il semble que l’étincelle commence à crépiter, vire à la braise et menace de bouter le feu à la plaine-, parce qu’avec ce temps, depuis trois jours. J’avais regardé la météo répond Bristol qui vient de défaire son bracelet-montre et ôte à présent ses chaussures, mais ils n’annonçaient pas cette pluie. Il inspecte ses semelles à cette évocation. Et tout se passe bien pour toi Geneviève? Un peu isolé, non ? Pas tant que ça, nuance l’assistante en faisant glisser son pantalon vers ses chevilles, ils ont deux cinémas en ville, la programmation n’est pas mal.

__________

Lorsque ce discours est rapporté par un narrateur ou s’inscrit dans une narration, comme dans l’extrait proposé, il n’y a plus le direct, on est en play-back avec des commentaires.

Cet extrait, qui forme un ensemble, n’est pas la transcription d’un dialogue direct, mais un dialogue rapporté, qui s’inscrit dans une narration.

Il est bien évident que si met bout à bout et en forme conventionnelle, les éléments de parole échangés entre les deux protagonistes, le texte , qui est un ensemble, ne se tient plus.

La banalité de la conversation, en dialogue direct, ne dit rien du contexte où ces paroles sont échangées.

Il s’agit donc bien d’un dialogue rapporté inséré au fil d’une narration avec des verbes de parole, dans des propositions incises qui rapportent ce dialogue et le contextualisent.

Il ne s’agit donc pas d’un dialogue direct. Et si ce n’est pas direct, c’est donc un dialogue indirect, ici avec verbes de parole et propositions incises. Libre, car ne respecte pas les conventions de propositions subordonnées : il a dit que /elle a répondu que.

Après je ne veux pas non plus humilier une grande spécialiste de l’enculage de mouches, qui est accrochée à son Genette comme bernique à son rocher, et en boucle depuis 10 jours sur ce sujet.

Qu’elle soit remerciée.

En précisant que je ne lirai pas, par manque de temps, ce qu’elle pourrait ajouter qui n’ait déjà été précisé sur ce fil.

C beaucoup plus complexe que ce que vous racontez.

Moi, je suis cette conversation sans rien y comprendre, enfin, je lis tout.

Deux exemples : au théâtre.

Il y a l’aparté, et il y a la double énonciation.

Mais cependant, au théâtre, c’est toujours du discours direct.

Marqué par tiret, précédé par didascalie, ou pas.

Toutefois, le théâtre, hormis Yasmina Reza et Florian Zeller, n’est pas fait pour être lu, mais pour être joué.

Le sujet me semble être « comment, dans la narration/le récit, s’exprime la parole ? »

Parce que, ce qui me semble beaucoup plus complexe que ce que vous énoncez, dont le discours indirect et le discours indirect libre, c’est l’expression des pensées intérieures et ou du monologue.

Je serais curieuse de savoir ce qui vous intéresse là dedans ?

La question est : qui parle ?

La suivante : comment ?

Je ne sais pas si c’est beaucoup plus complexe que ce que je raconte, mais l’évidence est que cet extrait ne retranscrit pas un dialogue direct et que l’action toute entière est portée par la narration. Ce qui crée d’ailleurs le comique irrésistible de la scène.

Rideau.

cet extrait ne retranscrit pas un dialogue direct

Cela je l’avais compris.

l’action toute entière est portée par la narration

Cela aussi ; c’est un récit. Lorsqu’il y a dialogue direct, le récit s’interrompt et marque une pause, qui n’y est pas ici.

Ce qui crée d’ailleurs le comique irrésistible de la scène.

Là, je n’ai pas compris du tout où est le comique irrésistible.

Rideau.

C’est donc du théâtre, parce qu’il n’y a qu’au théâtre que l’on tire le rideau.

Votre « direct » (vs. play-back) est celui du langage courant et pas celui de la grammaire et de la stylistique.

Vous dotez toujours la présentation typographique de super-pouvoirs qu’elle n’a pas : qu’il y ait des tirets et des retours à la ligne ou pas, cela ne change rien : on a toujours affaire, du point de vue grammatical et stylistique, à du discours direct accompagné de discours attributif mêlé de commentaire.

On pourrait très bien présenter votre passage ainsi :

Son visage est resté d’une froideur impassible mais on dirait qu’au fond de son œil vient de s’éveiller une petite étincelle rose.

— Et tu as fait bon voyage ?, s’inquiète-t-elle en défaisant son foulard.

— Oui, la rassure Bristol, qui défait ses lacets, pas trop de monde dans le train.

— Tu as pris de quoi te couvrir, j’espère, suppose-t-elle en déboutonnant sa veste de tailleur, il semble que l’étincelle commence à crépiter, vire à la braise et menace de bouter le feu à la plaine[,] parce qu’avec ce temps depuis trois jours …

— J’avais regardé la météo répond Bristol, qui vient de défaire son bracelet-montre et ôte à présent ses chaussures, mais ils n’annonçaient pas cette pluie.

Il inspecte ses semelles à cette évocation.

— Et tout se passe bien pour toi Geneviève? Un peu isolé, non ?

— Pas tant que ça, nuance l’assistante en faisant glisser son pantalon vers ses chevilles, ils ont deux cinémas en ville, la programmation n’est pas mal.

Reconnaîtriez-vous mieux le discours direct sous cette forme ?

De même que la présentation typographique du discours rapporté a évolué au fil du temps (guillemets obligatoires, puis au tournant du XIXème siècle tirets, et enfin, pour faire court, possibilité de se passer complètement de marques typographiques), de même le discours attributif, d’abord bref et rarement mêlé de commentaire, a pu ensuite devenir facultatif (c’était tout l’intérêt des tirets pour Marmontel qui a été à l’origine de leur introduction dans le roman) ou bien, lorsqu’il était conservé, être augmenté de commentaire :

— Je crois, DIT MME LA DAUPHINE, qu’elle le sait aussi bien que vous savez le sien.

— Je vous assure, madame, REPRIT MME DE CLEVES, QUI PARAISSAIT UN PEU EMBARRASSEE, que je ne devine pas si bien que vous pensez.

— Vous devinez fort bien, REPONDIT MME LA DAUPHINE ; […]

— Avec cet argent, votre fils ira chez M. Durand, le drapier, et lèvera un habit noir complet.

— Et quand même je le retirerais de chez vous, DIT LE PAYSAN, QUI AVAIT TOUT A COUP OUBLIE SES FORMES REVERENCIEUSES, cet habit noir lui restera ?

— Sans doute.

— Eh bien ! DIT SOREL D’UN TON DE VOIX TRAÎNARD, il ne reste donc plus qu’à nous mettre d’accord sur une seule chose : l’argent que vous lui donnerez.

« Vous n’êtes pas marié, Charles ? » demanda-t-elle d’une voix presque angoissée, ou plutôt s’entendit-elle demander, et elle rougit dans le noir, s’en voulut à mort de cette question indiscrète, vaguement déconseillée d’ailleurs par Jérôme l’avant-veille, s’en voulut aussi vite, aussi, de cet attendrissement imbécile et incongru au sujet d’un petit coq de province si paisiblement heureux de son célibat, si visiblement sûr de lui.

(Sagan, De guerre lasse)

Les proportions peuvent donc aller jusqu’à s’inverser.

Facile d’enlever les guillemets dans le texte de Sagan.

Pour les deux premiers, si l’on s’amusait de façon quelque peu sacrilège à raccourcir les dialogues et à modifier les passages narratifs alentour pour les rendre plus accueillants, on pourrait obtenir quelque chose de pas si différent du texte qui nous occupe.

Voyons ce que cela donne sur le plus récent des deux :

Le lendemain de bonne heure, M. de Rênal fit appeler le vieux Sorel. Avec l’argent donné par le maire, son fils irait chez le drapier et lèverait un habit noir complet. Et quand même je le retirerais de chez vous, [s’enhardit] le paysan, qui avait tout à coup oublié ses formes révérencieuses, cet habit noir lui restera ? Sans doute. Eh bien ! [hammeçonna] Sorel, d’un ton de voix traînard, il ne reste donc plus qu’à nous mettre d’accord sur une seule chose : l’argent que vous lui donnerez. Après une conversation savante de deux grandes heures, où pas un mot ne fut dit au hasard, la finesse du paysan l’emporta sur la finesse de l’homme riche, qui n’en a pas besoin pour vivre.

Une seule phrase du dialogue n’a pas été conservée au discours direct, saurez-vous la retrouver ?

Pour les autres, on les identifie sans peine grâce aux « je », « nous », « vous » et aux temps des verbes.

Le discours direct est facilement repérable par la mise en place des tirets.

S’il s’agit de théâtre, j’inscris en italique tout ce qui est didascalies, c’est à dire indications scéniques (pour jouer le texte théâtral).

— Et tu as fait bon voyage ?, s’inquiète-t-elle en défaisant son foulard.

— Oui, la rassure Bristol, qui défait ses lacets, pas trop de monde dans le train.

— Tu as pris de quoi te couvrir, j’espère, suppose-t-elle en déboutonnant sa veste de tailleur, il semble que l’étincelle commence à crépiter, vire à la braise et menace de bouter le feu à la plaine[,] parce qu’avec ce temps depuis trois jours …

— J’avais regardé la météo répond Bristol, qui vient de défaire son bracelet-montre et ôte à présent ses chaussures, mais ils n’annonçaient pas cette pluie.

Il inspecte ses semelles à cette évocation.

— Et tout se passe bien pour toi Geneviève? Un peu isolé, non ?

— Pas tant que ça, nuance l’assistante en faisant glisser son pantalon vers ses chevilles, ils ont deux cinémas en ville, la programmation n’est pas mal.

Nota : il y a le monologue.

Le monologue intérieur.

Celui qui est présent et caché et entend tout en faisant semblant de ne pas entendre, quiproquo, théâtre de boulevard. Les variations sont nombreuses.

Et je m’étonne que vous ne parliez pas de Céline dont les textes sont truffés de paroles rapportées dans le langage si particulier qu’il a eu à cœur d’employer et qui rend son texte aussi vivant, et gouailleur.

J’ai oublié ce bout, zut.

Tu as pris de quoi te couvrir, j’espère, suppose-t-elle en déboutonnant sa veste de tailleur, il semble que l’étincelle commence à crépiter, vire à la braise et menace de bouter le feu à la plaine[,] parce qu’avec ce temps depuis trois jours …

— J’avais regardé la météo répond Bristol, qui vient de défaire son bracelet-montre et ôte à présent ses chaussures, mais ils n’annonçaient pas cette pluie.

Il inspecte ses semelles à cette évocation.

Rectification, car il y avait une incohérence chronologique qui ne m’est apparue qu’ensuite

Monſieur de Nemours fut tellement ſurpris de ſa beauté, que, lors qu’il fut proche d’elle, & qu’elle luy fit la reverence, il ne pût s’empeſcher de donner des marques de ſon admiration. Quand ils commencerent à danſer, il s’éleva dans la Salle un murmure de loüanges. Le Roy & les Reines ſe ſouvinrent qu’ils ne s’étoient jamais veus, & trouverent quelque choſe de ſingulier de les voir danſer enſemble ſans ſe connoître. Ils les appelerent quand ils eurent finy, ſans leur donner le loiſir de parler à perſonne, & leur demanderent s’ils n’avoient pas bien envie de ſçavoir qui ils eſtoient, & s’ils ne s’en doutoient point. Pour moy, Madame, dit Monſieur de Nemours, je n’ay pas d’incertitude ; mais comme Madame de Cleves n’a pas les mêmes raiſons pour deviner qui je ſuis, que celles que j’ay pour la reconnoître, je voudrois bien que voſtre Majeſté euſt la bonté de luy apprendre mon nom. Je crois, dit Madame la Dauphine, qu’elle le ſçait auſſi bien que vous ſçavez le ſien. Je vous aſſure, Madame, reprit Madame de Cleves, qui paraiſſoit un peu embarraſſée, que je ne devine pas ſi bien que vous penſez. Vous devinez fort bien, répondit Madame la Dauphine, & il y a meſme quelque choſe d’obligeant pour Monſieur de Nemours, à ne vouloir pas avoüer que vous le connoiſſez ſans l’avoir jamais vû. La Reine les interrompit, pour faire continüer le Bal, Monſieur de Nemours prit la Reine Dauphine. Cette princeſſe eſtoit d’une parfaite beauté, & avoit paru telle aux yeux de Monſieur de Nemours, avant qu’il allaſt en Flandres : mais de tout le ſoir il ne pût admirer que Madame de Cleves.

1689 édition originale

Je rappelle la définition d’un dialogue, qui ne semble pas avoir été comprise:

Suite de paroles échangées entre deux ou plusieurs personnes.

Distordre l’extrait de texte d’Echenoz en le découpant avec des tirets, c’est vouloir passer la douane avec du matos planqué en double fond, voyez, y’a que des fringues, m’dame.

Tenter d’inverser l’effet, en fondant la narration dans une reconstitution de dialogue, un texte qui fond un dialogue dans la narration, qui seule porte l’action ! non seulement ça marche pas, mais ça perd toute saveur, et cette scène n’en manque pas…

Dabs cet extrait d’Echenoz, le dialogue,selon la définition donnée ci-avant, réduit aux seules paroles et leurs verbes de paroles associés, quand il y en a :

s’inquiète-t-elle

rassure

suppose-t-elle

répond

nuance

n’est plus du tout, mais plus du tout, le même texte original, qui est tout sauf un dialogue direct.

Et c’est ainsi que Bristol est grand.

Je ne l’ai pas lu. Et ne suis pas sûre de lire Échenoz.

Ma dernière douane, c’était à Vintimille. Le type a regardé ma voiture. J’aurais pu avoir un grand migrant noir pour couper mon bois et vivre sous la pluie.

J’y ai dit franco, j’arrive de Palerme, j’ai une caisse d’oranges et une de citrons. J’ai oublié de nommer les biscuits du Panificio du bord de mer. M’a répondu « ah, la chance, en souriant ! » Puis, m’a signalé que mon phare avant gauche n’avait plus que la veilleuse qui marchait. J’lui ai répondu que j’irai demain matin chez mon garagiste. Cela a pris quinze jours parce que mon garagiste a quinze jours de délai.

Je déteste encore plus les faux plafonds que les faux fonds dans la malle, parce que, s’il y a une hauteur de quatre mètres, c’est que c’est bien la salle de bal.

Et j’écris salle de bal, avant d’avoir lu petitixe ce qui est un miracle. Chez la princesse de Clèves c’est plus sa bonté que sa beauté qui le stupéfie. La première n’est pas réductible au temps.

qui me stupéfie.

Quant au reste.

Je ne tente rien, jamais.

De manière générale, je fonce tout le temps, tête baissée.

Quelques réponses, très personnelles, et techniques (je m’en fous totalement, désolée, je n’écris pas, je lis, moi, monsieur).

la narration, qui seule porte l’action : oui définitivement. La narration porte l’action.

De manière générale, mais ce n’est plus vrai désormais, car nombre d’auteurs hâchent le récit, mais, de manière générale, la narration est un film continu qui a un début et une fin et peut être interrompu (analepsr, prolepse, dialogues et/où monologue, descriptions).

Cela marque des pauses qui sont « bienveillantes », nécessaires pour le lecteur, qui reprend son souffle, apprend des détails ou des informations importantes, et après reprend le fil du récit avec enthousiasme.

Hormis cette fonction de pause récréative, il est sûr que le dialogue apporte de la vie au récit.

Je crois bien que c’est essentiel.

Que Bristol soit grand, je ne m’en suis pas rendu compte.

C’est vrai.

Plutôt que le dialogue, qui est le terme normal, je m’intéresserai à l’insertion de la parole dans le récit.

Dans le tome 3 que j’ai entamé, je viens de jeter un œil, les deux premiers, je les ai ramenés hier à la médiathèque, il y a deux types d’insertion de la parole dans le récit, tirets et/ou guillemets sans tirets.

MS, vous semblez utiliser indifféremment « discours » et « dialogue » (sans doute parce que le site consulté voulait montrer comment écrire un dialogue).

Or on peut très bien rapporter une seule phrase et choisir de le faire (comme pour un échange comportant plusieurs répliques)

• au style direct (citation exacte des mots prononcés ou censés avoir été prononcés dans le cas de la fiction)

• ou au style indirect (donc avec les modifications de personne, de temps, et éventuellement d’ordre des mots pour une interrogative indirecte), par rapport à ce qui a été dit (ou censé avoir été dit par des personnages de roman).

• ou au style indirect libre®, qui emprunte certains aspects des deux formes : modifications de personne et le cas échéant de temps (en cela il est bien « indirect »),

mais conserve en revanche la forme interrogative et les éléments d’expressivité — comme la ponctuation (!, ?), les adverbes d’énonciation (oui et non) et les interjections (toutes choses typiques du style direct).

• ou encore de narrativiser complètement ce qui a été dit (est censé avoir été dit dans les textes de fiction). Cela permet surtout de résumer de façon drastique tout ce que l’on n’estime pas nécessaire ou utile (pour le récit, la caractérisation des personnages, etc.) de faire connaître au lecteur, ou de modifier le registre (en choisissant par exemple un lexique plus châtié) mais on « n’entend » plus rien.

Aucun écrivain (que je sache) n’emploie en permanence le Discours Indirect Libre®, (« aucun écrivain » et non « personne », car il s’agit d’une forme spécifique à la littérature). Il apparaît de façon plus ou moins sporadique au sein de la narration, articulé aux autres formes de discours rapporté (qu’il s’agisse de pensées secrètement formulées ou de paroles prononcées), en fonction de l’objectif, de l’effet souhaité qui diffère selon les auteurs.

Flaubert pour aboutir à un objet littéraire « marmoréen », Zola pour oraliser (en combinaison avec le discours direct évidemment), faire entendre des modes d’expression et un lexique qui n’avaient guère droit de cité dans la littérature.

Pour prévenir toute attaque et accusations absurdes à propos de la remarque ci-dessus à propos des utilisations possibles du Discours Indirect Libre®, « qu’il s’agisse de pensées secrètement formulées ou de paroles prononcées » : les pensées rapportées d’un personnage peuvent, elles aussi, se résumer à une seule ; il ne s’agit pas forcément de soliloques, de longs entretiens avec soi-même, de ratiocinations.

Un exemple fameux (et très efficace) :

[Emma, la nouvelle Mme Bovary, découvre la maison de Tostes et la chambre conjugale]

Une boîte en coquillages décorait la commode ; et, sur le secrétaire, près de la fenêtre, il y avait, dans une carafe, un bouquet de fleurs d’oranger, noué par des rubans de satin blanc. C’ÉTAIT UN BOUQUET DE MARIÉE, LE BOUQUET DE L’AUTRE ! Elle le regarda. Charles s’en aperçut, il le prit et l’alla porter au grenier […]

(Les mêmes remarques valent aussi pour le discours direct :

1) la brièveté, la fugacité ne font rien à l’affaire

2) au niveau du fonctionnement comme de l’effet d’immédiateté, peu importe qu’il s’agisse de paroles ou de pensées.)

🔸 On pourrait lui substituer un très court « monologue intérieur » au discours direct accompagné d’une incise attributive, mais dans ce cas, on y perdrait :

[…] il y avait, dans une carafe, un bouquet de fleurs d’oranger, noué par des rubans de satin blanc. C’EST UN BOUQUET DE MARIÉE, LE BOUQUET DE L’AUTRE !, SE DIT-ELLE. Elle le regarda. Charles s’en aperçut, il le prit et l’alla porter au grenier […]

(En passant : certes, le marquage typographique modifierait l’effet produit, plus (retour à la ligne) ou moins (présence d’un tiret ou de guillemets) — ces deux marques n’étant pas nécessairement associées (selon l’époque et/ou l’auteur). En revanche, il s’agirait toujours de Discours Direct® (temps présent + point d’exclamation).)

🔸 Fort peu probable (impensable chez Flaubert me semble-t-il), pas souhaitable, mais possible au sens de réalisable, la variante avec Discours Direct Libre® :

[…] il y avait, dans une carafe, un bouquet de fleurs d’oranger, noué par des rubans de satin blanc. C’EST UN BOUQUET DE MARIÉE, LE BOUQUET DE L’AUTRE ! Elle le regarda. Charles s’en aperçut, il le prit et l’alla porter au grenier […]

On garde l’immédiateté du discours direct, mais la discontinuité (encore plus abrupte que dans la version précédente) gâche tout.

🔹 Si l’on substituait maintenant du Discours Indirect (ordinaire), c’est la perte d’effet qui serait sensible :

[…] un bouquet de fleurs d’oranger, noué par des rubans de satin blanc. Elle remarqua que c’était un bouquet de mariée, le bouquet de l’autre. Elle le regarda. Charles s’en aperçut, il le prit et l’alla porter au grenier […]

🔹 Enfin, de plus en plus plat :

[…] un bouquet de fleurs d’oranger, noué par des rubans de satin blanc. Elle comprit que c’était le bouquet de mariée de sa première femme. Elle le regarda. Charles s’en aperçut, il le prit et l’alla porter au grenier […]

La prise de conscience progressive, l’expression de la jalousie ont disparu.

(J’ai doté certaines appellations d’un ®, une façon de rappeler qu’elles ont un sens spécialisé et univoque, contrairement aux termes du langage courant qui entrent dans leur composition — par exemple : « direct » … )

Le traité de Jacques Drillon auquel vous me renvoyez avec votre amabilité coutumière (car je suppose que c’est de ce livre-là qu’on parle) est « une étude du bon usage qu’on fait des signes de ponctuation » (15).

Il y fallait une grande érudition, une parfaite maîtrise de la linguistique et de la stylistique. La qualité de son écriture incite à le lire pour le plaisir, quand sa précision et sa clarté en font aussi un « guide », un ouvrage de référence que l’on garde à portée de main pour le consulter quand on a un doute. Car il a également été conçu pour remplir (parfaitement) cette fonction dans sa 2nde partie, qui représente les ¾ de l’ouvrage.

Rien de comparable avec une compilation hâtive et désordonnée (même si elle le cite).

J’ai dit tout le bien que j’en pensais. Ce n’est certainement pas lui faire injure d’ajouter qu’à l’évidence, ce Traité de la ponctuation française n’est pas une étude systématique des formes du discours rapporté (comme ceux composés par certains de ses savants collègues).

Il ne comporte pas (c’est bien normal, ce n’est pas son objet) de chapitre consacré à cette question. Elle est effleurée ici ou là, en fonction des normes fluctuantes de ponctuation (historiquement et professionnellement — typographes vs. écrivains par exemple).

Je tiens quand même à vous signaler qu’il mentionne ainsi, en passant, au chapitre 5, p. 294 :

📍 « N.B. Discours direct sans guillemet ni tiret. Il arrive que, pour donner plus de fluidité au discours, on fasse l’économie de tout guillemet (ou du tiret qui en fait office). Stendhal procède ainsi, surtout pour les monologues intérieurs que rien ne doit distinguer du récit (Albert Cohen fait de même.) »

À la page suivante, il est question de citer « fût-ce à l’intérieur d’un discours direct, les paroles d’un autre » (en l’occurrence, elles-mêmes au discours direct dans l’exemple choisi, un passage du roman de de R. Daumal La grande beuverie).

🔸 Examinez bien, disait une vieille, la première phrase que le maître a prononcée : « Fichez-moi la paix. » C’est le le tétragramme cabbalistique […]

Citation certes entre guillemets (puisqu’il s’agit d’examiner l’étendue de leur utilisation), mais un autre auteur aurait très bien pu décider de s’en passer (et rester compréhensible). Faut-il le répéter, même en l’absence de guillemets, on serait toujours au discours direct :

🔸 Examinez bien, disait une vieille, la première phrase que le maître a prononcée : Fichez-moi la paix. C’est le le tétragramme cabbalistique […]

Dans le chapitre consacré au tiret, J. Drillon mentionne le « tiret de dialogue intérieur » (quand on présente soi-même une objection à ce qu’on vient d’avancer, dialogue avec soi-même « ou feint d’engager conversation avec le lecteur ». Je suppose qu’il se trouve des auteurs pour faire la même chose en faisant l’économie du tiret.

Ah, j’allais oublier.

Aucun problème à reconnaître que « Un peu isolé, non ? » n’était pas une coquille, une erreur de copie.

Quant à savoir si vous aurez l’honnêteté d’examiner le contenu de l’extrait fourni et de reconnaître qu’il ne permettait pas, à qui n’a pas lu le roman, de savoir qu’il s’agissait « d’un patelin » et non de son interlocutrice — laquelle aurait tout aussi bien pu lutter contre l’isolement en allant au cinéma (l’adjectif peut être utilisé pour des êtres vivants comme pour des lieux) …

rose dit: 2 février 2025 à 5h48

Deux remarques :

Aller au cinéma, ce n’est pas lutter contre l’isolement.

Quoiqu’il y ait un effet surprenant parce que l’on y est à la fois seul et en groupe. Le prof à la fac de Arnaud Desplechin explique ceci avec des dessins.

Mais alors vraiment pas.

Dans l’évolution importante que je traverse ce début 2025, outre le fait essentiel que je ne suis plus maltraitée, par quiconque, j’assume haut et fort ma solitude. Non seulement je l’apprivoise, mais en plus elle me.convient : je suis seule, et bien accompagnée, par moi-même, je m’aime bien, je suis une femme en mouvement. Ainsi que me le dit le médecin de l’Ehpad « mais vous alors, vous vous adaptez tout le temps ? » Tout le temps lui répondis-je. À mes yeux, un homme formidable. « Mon époux »le nomme sa femme. Ils bossent ensemble. Elle, surtout, a une grande classe.

Le cinéma, c’est autre chose.

C ici que se range cette réponse.

Le fil de la narration (et non pas le film).

Vous soulignez

bouquet de mariée de sa première femme.

Et, par là, soulignez l’ellipse narrative. Que j’ai bêtement omise.

Et qui est, elle aussi, essentielle.

Elle titille l’intérêt du lecteur. Elle passe sous silence des longueurs.

Elle accélère le rythme du récit.

Mais surtout, surtout elle a une fonction géniale : elle laisse le lecteur penser, se faire sa propre opinion, décider, choisir.

Et il en est très content.

Parce que, sans ce bout de phrase rajoutée ci dessus, le lecteur a compris tout seul.

Et s’insurge. Quel manque de délicatesse de la part de Charles.

Désolée, je ne vous lis, ni ne reçois plus.

J’ai quitté Bristol.

Il y a bien longtemps en plus.

Le contraire m’aurait étonnée.

Laissons l’enculeuse de mouche en boucle monomaniaque et son verbiage creux,- efficacité zéro, rendement nul-, lire ce roman d’Echenoz, et elle saura peut reconnaître ce qu’est un dialogue indirect livre avec incises.

Libre !

646

commentaires