La nouvelle résonance d’une retraduction

Certaines oeuvres appellent la retraduction par leur polysémie, leur singularité stylistique ; Le Meilleur des mondes, le plus souvent explicite, n’est pas à proprement parler un roman énigmatique ; l’énigme pourrait résider dans la position de son auteur vis‑à‑vis du texte, mais ce n’est pas non plus l’impression qui domine puisque que Huxley s’est largement expliqué sur sa démarche, au point de la critiquer, dans sa préface et ailleurs.

Certaines oeuvres appellent la retraduction par leur polysémie, leur singularité stylistique ; Le Meilleur des mondes, le plus souvent explicite, n’est pas à proprement parler un roman énigmatique ; l’énigme pourrait résider dans la position de son auteur vis‑à‑vis du texte, mais ce n’est pas non plus l’impression qui domine puisque que Huxley s’est largement expliqué sur sa démarche, au point de la critiquer, dans sa préface et ailleurs.

Si ce roman semble « appeler » la retraduction plus ou moins permanente, c’est plutôt que, le temps passant, le futur créé se rapproche, se concrétise parfois, les projections de l’original s’éclairent d’un nouveau jour, et les mots forgés ou parfois détournés pour les nommer s’entendent d’une autre oreille, résonnent dans un nouvel espace sonore. Que deviennent en conséquence les mots choisis par la première traduction ? Sont‑ils « dépassés » ? Sont‑ils au contraire entrés dans la langue et avec quelles conséquences pour le retraducteur ?

Quel que soit le sérieux, parfois le tragique, de son propos, on imagine qu’un auteur de mondes fictifs, alternatifs, utopiques, dystopiques prend un certain plaisir, un malin plaisir à les construire, affranchi qu’il est dans cette situation de toutes conventions de vraisemblance, seul maître à bord, à qui tout est permis même s’il cultive à sa façon ce qu’on appelle les effets de réel. Il n’a pas à être ressemblant mais convaincant. Il entreprend un jeu de construction à partir d’images fortes mais aussi de mots chocs puisqu’il va créer des paysages à visualiser, des objets, des institutions, des pratiques qui appartiennent au domaine anthropologique, son monde fût‑il situé à des années‑lumière. D’images fortes Le Meilleur des mondes ne manque pas ; avec ses gratte‑ciel aux couleurs de bonbons, son Londres est un jouet en plastique surdimensionné préfigurant l’esthétique de Squid Game, illustrant comme graphiquement une société parc d’attractions. Quant aux mots, ce qui caractérise cet univers rêvé ou cauchemardé, c’est l’envahissement par le discours inane, campagnes publicitaires, chansons, rengaines, hymnes ou mélopées fusionnelles.

Le (re)traducteur ne met pas longtemps à comprendre qu’il est là au pied du mur, pour les raisons évoquées précédemment : notre monde n’est pas celui où les originaux ont été reçus mais les premières traductions sont restées les seules pendant plusieurs décennies et leurs mots‑clés se sont gravés dans l’esprit des lecteurs, moyennant quoi le risque est grand de s’entendre reprocher d’avoir « changé pour changer », pour justifier son salaire en quelque sorte, pour « faire l’intéressant », de ne pas avoir « gardé » tel ou tel mot comme si la retraduction s’apparentait au tri des cailloux dans les lentilles.

Une traduction, première ou dix‑huitième de l’oeuvre, s’offre comme une lecture approfondie et raisonnée du texte, de son sens et de ses effets, de ses liens avec d’autres oeuvres de l’auteur, d’autres oeuvres qui lui sont contemporaines, bref une lecture cohérente, méthodique, subjective certes, mais à la subjectivité informée. Une lecture qui va logiquement déterminer des choix, notamment lexicaux, et dans ces deux cas précis avec le souci de communiquer une impression dominante. Une retraduction entraîne une nouvelle résonance car elle se dit et se lit dans un champ sonore qui a lui‑même changé.

Le Meilleur des mondes, dystopie, monde futur où il ne ferait pas bon vivre. Si l’on devait choisir un mot pour exprimer la source majeure du dys, on dirait ironie. Mais comment cette ironie s’entend‑elle aujourd’hui ? Le temps écoulé a sans doute partiellement amorti le choc, du moins au premier abord. On a dit et redit que Huxley était « prophétique », ce que, par définition, l’on ne pouvait décréter à la sortie du roman. Son avenir qui est notre présent lui a donné raison. Partiellement, redisons‑le. À sa sortie, le livre fait sensation. Nous sommes en 1932.

Dystopie, ce « meilleur des mondes » ? Est‑il haïssable et en quoi ? Qu’on en juge : un monde où l’on meurt vers soixante ans sans vieillir ni souffrir (et en jouissant sans trop d’entraves pourvu qu’on respecte les codes), un monde décrit comme pacifique à un lectorat qui se remet grièvement éclopé au propre comme au figuré de la Grande Guerre ? Un monde médicalement performant proposé à la désespérance de populations décimées par la grippe espagnole tout aussi meurtrière ? Un système mondial financièrement prospère alors qu’on se trouve en pleine crise de 29, un monde aux moeurs sexuelles libres en des temps encore très puritains, ce monde‑là n’a pas été forcément perçu d’emblée comme un pur cauchemar. L’ironie de Huxley nous est encore perceptible, mais sans doute avec une coloration un peu différente.

![]()

Parmi les nombreux caractères saisissants du roman, celui qui retient l’attention immédiate du traducteur est la dégradation du langage orchestrée à des fins politiques dans le but d’anéantir toute hétérodoxie et si possible le rêve même, l’intuition d’une hétérodoxie. Dans Le Meilleur des mondes, on ne songe même pas à faire un écart parce qu’on appartient à une caste, autrement dit un groupe social dont on ne sort pas, et que, brahmanes et intouchables, Alphas ou Epsilons, ont été conditionnés par des slogans à se satisfaire de leur sort et même à s’en réjouir. Comment ces slogans nous affectent‑ils, nous qui connaissons non seulement les campagnes publicitaires à des fins commerciales mais aussi les campagnes de sensibilisation et de prévention sociales, formellement proches les unes des autres à un point troublant, et de celles du Meilleur des mondes ? Le roman de Huxley est tout à fait explicite en la matière ; le consumérisme est la base même du système, être un bon citoyen, c’est être un bon consommateur pressé de satisfaire les besoins qu’on vient de lui créer. Pressé, surtout : l’incitation à la consommation s’adresse très officiellement à l’enfant en lui. L’infantilisme se manifeste de même par le psittacisme consistant à répéter des maximes apprises dans le sommeil (« Tout le monde est indispensable » ; « Tout le monde est heureux aujourd’hui » ; « Un gramme de soma vaut mieux qu’un drame ») comme des vérités premières dont la mémorisation est facilitée par la forme, parfois rimée. Le traducteur, aujourd’hui saturé de messages publicitaires bien davantage qu’en 1932, aura tendance à faire résonner dans ses choix leur tonalité actuelle.

« Un gramme vaut mieux que le zut qu’on clame », traduisait Jules Castier ; mais difficile de clamer « zut » dans un monde où même les dirigeants prononcent des « gros mots » ; le coefficient transgressif du modique « zut » doit être revu à la baisse. Par contre, on se rappelle la campagne pour les ceintures de sécurité : « Un petit clic vaut mieux qu’un grand choc », d’où ma proposition. Ce même traducteur de 2023 ne peut être que sensible au thème de l’infantilisation dans une société contemporaine où politiques et journalistes répètent sans ciller à longueur de temps qu’il faut faire de la « pédagogie » (science de l’éducation de l’enfant, pais paidos en grec) pour expliquer une mesure incompréhensible et/ ou impopulaire ; une société où, en outre, le citoyen est soumis à quantité d’injonctions pour son bien. « Boire ou conduire, il faut choisir », « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé », « Évitez de manger trop gras et trop sucré », « Mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », sans compter les invitations à ne pas polluer, ne pas monter dans le métro après le signal sonore, ni avant de laisser descendre les voyageurs, toutes sortes de bonnes conduites prescrites dont il ne faut pas désespérer qu’elles nous vaillent un jour des bons points sociaux, l’expérience en est faite ailleurs…

Le Meilleur des mondes, postulant que chaque citoyen est utile – et pour cause, chacun a été programmé –, postule aussi la bienveillance générique, du moins entre membres de la même caste ; il convient d’être bon camarade au point, par exemple, de coucher avec tout partenaire qui en exprimerait la demande puisque « chacun appartient à tous ». Cet idéal de sérénité et d’acceptation d’autrui par principe ne semble pourtant pas suffire à certains puisque les déconvenues (mais quelles déconvenues peut‑on vraiment subir dans un monde aux rouages si bien huilés ?) se surmontent à l’aide du soma, drogue parfaitement licite. Pourtant, on constate l’absence d’empathie envers Linda, la jalousie envers Bernard Marx qui devient du jour au lendemain une attraction mondaine, un homme envié, pipolisé avant la lettre. Il faut croire que ce monde n’est pas aussi heureux et bienveillant qu’il le répète car alors il n’aurait nul besoin de soma ; il semble bien au contraire clivé entre un discours officiel débonnaire et des émotions moins avouables, ce qui n’est pas sans rappeler la religion actuelle de la bienveillance/tolérance/ouverture à l’Autre et les haters qui hantent les réseaux sociaux ; à la doxa Jekyll répondent les tweets Hyde.

Rien ne vieillit plus vite que l’avenir, et les oeuvres de science‑fiction des années 1950, qui représentaient l’an 2000 comme une ville‑monde tubulaire où volaient de petits avions personnels pour se rendre au travail mais ne rêvaient pas la révolution numérique, se parent aujourd’hui d’un charme désuet. On voudrait ici donner un exemple de première traduction judicieuse devenue incompréhensible avec le temps. Feelies, « cinéma sentant » dans l’excellente première traduction, « cinéma sentant » n’a guère convaincu les adolescents que nous étions en découvrant le roman : « sentant » ? Il nous semblait que ce cinéma‑là devait dégager une odeur ; curieux. En réalité, feelies est fabriqué par Huxley sur le modèle de movies, on voyait le mouvement, on ressent désormais ce qui se passe sur l’écran – du cinéma à sensations, au sens littéral. Les scènes érotiques font frémir de plaisir le spectateur, celles de bagarre lui arrachent des cris de douleur. À l’ère de la réalité augmentée et des films en 3D, cette invention nous semble imminente. Mais si la proposition du premier traducteur nous paraît bizarre, c’est parce qu’il l’a élaborée sur le modèle du cinéma « parlant ». Or l’arrivée du parlant s’est produite avant notre naissance et l’expression a disparu en même temps que le cinéma muet, de sorte que nous ne faisons plus le rapprochement. Nous n’avons pas manqué, depuis les années 1930, de voir s’enrichir les techniques cinématographiques, technicolor, cinérama, panavision ; j’ai fabriqué « sensorama », « sensofilms » et « sensodrome » en m’en inspirant.

Ford, démiurge de la bagnole, a remplacé Dieu sans fracas par le simple écrétage de la croix et son modèle T laisse sa trace dans le signe du T qu’on fait sur sa poitrine. Cette trivialisation des symboles sacrés à consommer comme n’importe quelle marchandise ne peut que parler à une époque où pour vendre des crèmes de beauté on parle de rituels et où les soins du corps semblent être pris avec le même sérieux que l’embaumement des momies. Notre monde a fait l’expérience des dérives du consumérisme et, en ce sens, le texte a peut‑être un impact à la fois différent et accru, une ironie cette fois plus cinglante encore. Si l’on a pu penser dans les années 1950‑1960 que le consumérisme ambiant, lui‑même lié à la fringale post‑restrictions des années de guerre caractérisait l’Occident en marche vers la prospérité, les crises successives qui ont débuté avec celle du pétrole et culminent aujourd’hui avec celles du climat et de l’environnement, ont mis un frein à l’euphorie de la fièvre acheteuse, un frein pas un terme ; consommer demeure un article de foi et une nécessité économique ; le texte de Huxley nous parle plus que jamais et nous pouvons avec argument le déclarer prophétique.

Le temps qui passe conserve parfois toute leur fraîcheur à de menus détails. Un petit mot fait la joie des générations et c’est le mot « pneumatic », dont le sens précis n’est pas donné mais qui flotte sympathiquement entre sexy, pulpeux, girond – tous ces adjectifs devant être mis au féminin, aucun homme n’est dit « pneumatic » dans le roman, seuls les fauteuils le sont aussi. Mais tout ce qui est pneumatique peut se dégonfler car, à l’intérieur, il n’y a que du vent. Le premier traducteur l’a traduit à la lettre et on n’imagine pas faire autre chose, préservant ainsi une sorte de private joke.

On l’a dit plus haut, le problème de la retraduction est à double détente. Le premier traducteur fait face à un corpus, invisible en tant que tel, de références partagées ; ainsi les lecteurs contemporains de Huxley connaissent la comptine « Georgie Porgie », détournée par Huxley en « Orgy Porgy », peut‑être pas les lecteurs anglais actuels et certainement pas les lecteurs français. La culture française est de fait un peu moins riche en comptines et ne connaît pas les pièces brèves « absurdes » comme les limericks (« épigramme burlesque en cinq lignes », il n’existe pas de traduction du mot et pour cause). Là encore « Orginet Porginet » est une proposition très habile, associer l’orgie à une référence enfantine pour souligner le caractère profondément conformiste et anodin de cette célébration. Mais ce type de transadaptation ne parle pas à des lecteurs qui ne connaissent plus forcément le Porcinet, petit cochon du dessin animé Winnie l’Ourson. D’autre part, le Georgie dont parle la comptine anglaise (« Georgie Porgie kissed the girls and made them cry ») est peut‑être aussi un personnage historique sur l’identité duquel on s’interroge encore, sans doute le roi George. Autant dire qu’en tout état de cause, les références, même transposées, risquent d’être perdues pour le lecteur ; j’avais pensé à « Guilleri Carabi », et donc à « Orgie Guilleri » mais là encore, seule aurait été perçue l’étrangeté, de sorte que j’ai finalement opté pour Orgie‑Prodige, dans l’ambiance et l’esprit de cette cérémonie régressive.

Retraduire nous dit quelque chose de l’état de la langue. En 1933, Jules Castier adopte le « vous » quasi permanent entre les collègues, les amis, les amants, un « vous » qui nous paraît bien artificiel aujourd’hui, créant un effet que l’auteur n’a pas souhaité, lui qui n’avait pas à choisir, sa langue ne comportant que le you. Ainsi, les collègues‑amies (si le mot a un sens) que sont Lenina et Fanny se voussoient presque nues dans les vestiaires avant d’aller prendre un bain. Il est probable que le voussoiement était beaucoup plus répandu dans les années 1930, comme la lecture de romans français contemporains le suggère. Il serait pour nous artificiel. Néanmoins, argument en faveur du vous, la société du Meilleur des mondes maintient l’excitation du système nerveux au niveau le plus bas possible. Elle désapprouve et décourage toute relation intense entre les êtres, sinon une relation fusionnelle collective dans un vague Grand Tout (the Greater Being) ; on serait donc tenté de penser que le « vous » de la distance, ou peut‑être le « vous » de la neutralité, doit prédominer. Y aurait‑il alors des exceptions ? Dans la première traduction, lorsque Linda, la mère du Sauvage, retrouve son amant Tomakin, ex‑Thomas, elle se jette dans ses bras en lui demandant : « Tu ne me reconnais pas ? » Il s’agit là d’un « tu » de l’affect bien plus que de la familiarité.

Mais si l’on ne cherche pas à souligner ce contraste absent de l’original tel quel, pourrait‑on alors généraliser le « tu », dont l’effet de nivellement correspondrait à la superficialité des rapports sociaux ? Ce pourrait être le « tu » impératif/impérieux (mais sélectif) des promotions, le « tu » de l’entre‑soi comme on dit. La traduction, on ne l’apprendra à personne, est un des lieux privilégiés où la langue s’observe elle-même et réfléchit sur son propre fonctionnement. De vous à toi, le choix est nécessaire, signifiant, voire surchargé de signification ; il mérite en tout cas d’être explicité (Catherine Volpillac‑Auger).

Mais si l’on ne cherche pas à souligner ce contraste absent de l’original tel quel, pourrait‑on alors généraliser le « tu », dont l’effet de nivellement correspondrait à la superficialité des rapports sociaux ? Ce pourrait être le « tu » impératif/impérieux (mais sélectif) des promotions, le « tu » de l’entre‑soi comme on dit. La traduction, on ne l’apprendra à personne, est un des lieux privilégiés où la langue s’observe elle-même et réfléchit sur son propre fonctionnement. De vous à toi, le choix est nécessaire, signifiant, voire surchargé de signification ; il mérite en tout cas d’être explicité (Catherine Volpillac‑Auger).

On a finalement choisi le passage du « vous » au « tu » tel qu’il est pratiqué ici et maintenant, ce qui est en fait le même parti‑pris que celui du premier traducteur, mais dans un usage qui, lui, a évolué. La (re)traduction porte en elle l’écho des changements de la langue (progression du « tu » par rapport au « vous »), des messages qui la parcourent et qui caractérisent la société réceptrice (dont les messages publicitaires) ; elle ne dénature pas l’oeuvre en la relisant, elle la déplie.

Des décennies durant, on a pu se demander si l’avenir du monde serait plus huxleyen qu’orwellien. Huxley, qui survécut longtemps à son élève, lui écrivit à la sortie de son livre : D’ici la prochaine génération, je suis convaincu que les dirigeants de ce monde découvriront que le conditionnement et la narco-hypnose de l’enfant en bas âge sont des instruments de gouvernement plus efficaces que les matraques et les prisons et que l’appétit de pouvoir peut être tout aussi bien satisfait en persuadant les gens d’aimer leur servitude que par des coups de pied et des coups de fouets censés les obliger à obtempérer. En d’autres termes, je pressens que le cauchemar de 1984 a vocation à prendre la forme du cauchemar d’un monde plus proche de celui que j’ai imaginé dans MdM. Le changement s’opèrera parce qu’on aura éprouvé le besoin d’une efficacité accrue. En attendant, bien sûr, une guerre biologique et atomique de grande ampleur pourrait survenir, auquel cas nous aurons des cauchemars d’un autre ordre, guère imaginables.

Encore merci pour ce livre.

Le mot de la fin reviendra à un phénomène de société, bien actuel celui‑ci. On se souvient de l’hôpital des moribonds où le Sauvage retrouve Linda, sa mère, à toute extrémité. On y trépasse pris en charge par les services de santé, en douceur, en musique parfumée, dans l’euphorie du soma. « Nous préférons faire les choses dans le confort », éclairera Mustapha Mond un peu plus tard. Ici chez nous, et non pas dans un futur nébuleux, une agence d’accompagnatrices de fin de vie a ouvert. On les appelle les thanadoulas, psychopompes des temps post‑modernes ; elles gèrent les derniers moments, elles épargnent aux proches du moribond stress excessif, mais aussi défaut d’empathie, paroles malheureuses qu’ils pourraient se reprocher par la suite, bien inutilement. Cette agence de thanadoulas se nomme « Happy End ».

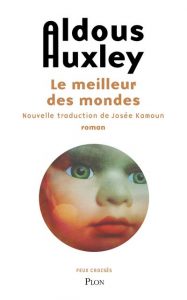

(Texte reproduisant la postface de Josée Kamoun au Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (20, 90 euros, 270 pages, Plon, préface d’Isabelle Jarry)

(« Josée Kamoun », « Aldous Huxley » photos D.R.)

4 Réponses pour La nouvelle résonance d’une retraduction

C’est toujours un plaisir de lire le travail de Mme KAMOUN, et de la remercier pour ses traductions de R. Ford et Ph Roth.

L’occasion de revisiter aussi la lecture de ce « meilleur des mondes », devenu un classique.

La résonance est multiple, jusqu’à ce » réarmement démographique » décrété en macronie.

Plus fun, je découvre que ce roman a été écrit à Sanary sur mer.

Moi qui suis, en ma jeunesse décadente, un mélange incongru d’alpha et d’epsilon, je sens que ce nouveau MdM, sous belle plume pneumatique, m’invite, littérairement parlant, à une orgie-prodige.

Ce dont traite cette préface s’agissant de ce roman dystopique d’anticipation , concerne moins l’actualisation nécessaire de sa traduction que le problème posé ,y compris dans la langue d’origine par l’obsolescence des conditions originelles de réception

et c’est un problème général que pose cette évolution notamment du sens des mots pour la réception des textes littéraires

quand Racine écrit: »dans l’orient désert quel devint mon ennui » il parle d’angoisse et de desespoir,ilmais ne nous dit pas que son personnage commence à s’ennyuyer parce qu’il se trouve bien seull

Et c’est aussi le problème que pose l’évolution des grilles de lecture morales et sociales du réel

Bien d’accord , Rosanette, vous avez dit l’essentiel une fois de plus! MC

4

commentaires