La vie de Mark Rothko ou la biographie d’une vibration

Mon admiration est sans limite pour ceux qui parviennent à consacrer une biographie à un peintre. Ce qui s’appelle une biographie totale, œuvre et vie mêlées, et analysées à égalité. Cela m’a toujours paru inaccessible tant la perception de l’art, et son rendu par les mots de l’écrivain, demeurent inaccessible à la logique du commun Ce qui se joue dans un tableau est irréductible à une explication, encore moins à un raisonnement tel que la logique du commun en produit à foison. Cela se situe au-delà, dans un no man’s land des sens. Pourtant certains auteurs y réussissent, chacun à sa manière. Citons pour mémoire le Matisse (1984) de Pierre Schneider, beau-livre absolu car l’image et le texte ne s’illustrent pas mutuellement, l’un cherchant à prendre l’ascendant sur l’autre, mais sont au diapason ; le Henri Matisse, roman (1971), fabuleux bric-à-brac où Aragon fait preuve d’une réjouissante liberté formelle ; le passionnant Le prince foudroyé : Nicolas de Staël (1998) de Laurent Greilsamer ; et plus récemment Conjurer la peur (2013) que Patrick Boucheron a consacré à la fresque du bon gouvernement de Lorenzetti à Sienne.

A cette collection non exhaustive, je serais tenté d’ajouter désormais le Mark Rothko (304 pages, 35 euros, Actes sud) d’Annie Cohen-Solal malgré quelques défauts : une écriture, trop américaine, un prix dissuasif ; une ellipse trop rapide sur sa première femme ; une même discrétion, tout aussi inexplicable, sur sa fin, puisqu’il faut aller se renseigner ailleurs pour apprendre que sa maladie de l’aorte, qui l’handicapait au point de l’empêcher de peindre des grands formats, l’avait poussé au suicide, comme tant d’autres grands peintres parvenus aux limites de ce qu’ils pouvaient exprimer –mais si c’est faux, il faut aussi l’écrire etc On a l’impression que la famille a contrôlé. C’est d’autant plus regrettable que, par ailleurs, l’enquête est formidablement documentée ; on y apprend une foule de choses sur cet artiste fascinant. On s’en doute, un livre n’épuisera pas le sujet pas plus qu’il n’entamera l’énigme Rothko. Et pourtant…

Quel chemin de Dvinsk (Lettonie, 1903) à New York (NY, 1970) ! Nul besoin de le suivre pas à pas pour ne pas le perdre. Il suffit de savoir, comme l’expose bien en détail la biographe, que Marcus Rothkovitch (en 1940, au moment d’américaniser son identité, il préféra « Rothko » à « Roth » pour ce que cela fasse moins juif) est « né », pas seulement religieusement mais moralement et intellectuellement, dans une école talmudique où l’étude rigoureuse était tenue pour une valeur absolue. Après son passage de la ligne à Ellis Island à 10 ans avec ses parents, loin du shtetl et des pogroms, il continue sur cette même voie. Le jeune homme est remarquablement doué et intelligent. A son entrée à Yale College, on lui promet un bel avenir, malgré la ségrégation, ou plutôt la discrimination. Il sait ce qu’il sera et ce qu’il fera. Peindre parce que bon qu’à ça, comme eut dit Beckett. Mais peindre ce qu’il a à peindre. Et le montrer à sa manière : si possible dans des salles uniques et isolées, sans coude à coude intempestif avec des tableaux d’autres peintres, afin que rien ne vienne perturber le regard du spectateur. Ce détail, qui n’en est pas un, suffit à prendre la mesure de son orgueil, de son exigence.

Les pages sur le fameux livre qu’il écrivit en secret, mais qui ne parut qu’à titre posthume, sont éclairantes en ce qu’elles nous montrent cet intellectuel, qualité rare chez les peintres, poser brosses et pinceaux pendant des mois pour s’exprimer par un autre moyen. Une année salutaire qui lui permit de reprendre ensuite le chemin de son atelier, redynamisé et confiant dans sa nouvelle direction. Annie Cohen-Solal, auteur d’enquêtes remarquées sur l’essor de la peinture américaine, l’expressionnisme abstrait et l’Ecole dite de New York à travers ses acteurs (Barnett Newman, Jackson Pollock, Clyfford Still,) et ses marchands (le galeriste Léo Castelli) excelle à retracer la place de Rothko dans la vie artistique new yorkaise.

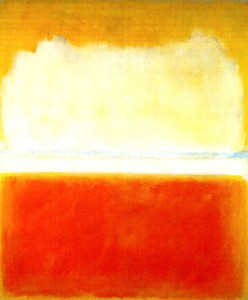

Et la technique ? Ce qu’il y a de moins intéressant chez un artiste. Mais rien n’excite plus la curiosité. Alors disons que c’est de la peinture à l’œuf. Plus exactement, après une préparation de la toile en coton avec des pigments dilués dans de la colle de peau de lapin, les couleurs étaient adoucis avec des pigments acryliques. Après quoi il faisait ses mélanges : peinture à l’huile, œuf entier, résine dans de la térébenthine. Puis ses bandes étaient tracées au fusain et après… D’où venait cette vibration que l’on aurait réduit à néant si on lui avait dit, fût-ce avec admiration, qu’elle avait quelque chose de « décoratif », la pire insulte à ses yeux ? Si ce n’était qu’une question de technique, tout le monde serait Rothko. Il protégeait son secret car il pouvait seul le protéger de la terreur que le monde lui inspirait.

Ses grandes réalisations sont bien racontées par Annie Cohen-Solal. Y compris les échecs. On pense à la commande des panneaux muraux pour la plus petite salle à manger du Four Seasons Restaurant dans le gratte-ciel de Seagram sur Park Avenue. Il l’avait accepté comme un défi car, dans son esprit, ses œuvres ne devaient pas être accrochées dans des lieux publics, surtout pas des lieux qui n’étaient pas faits pour ça. Obsédé par les questions de formes, de présentation et surtout de lumière, il exécuta son travail à contre cœur. Mais le jour où il s’y attabla pour y déjeuner, et qu’il observa avec dégoût ces puissants du moment festoyant bruyamment dans cette débauche de luxe et de caviar, il fut tellement horrifié qu’il ordonna le retrait de son œuvre (une trentaine de toiles). Sorti de son petit théâtre fantasmatique personnel, elle ne pouvait qu’être déplacée dans un tel endroit. Quelques années après en 1961, il eut plus de chance avec une autre salle à manger, celle de l’université de Harvard, même s’il maugréa contre le nombre de tables et de chaises, le plafond trop bas, la couleur des murs et la lumière trop forte. Manifestement, ces dîneurs se tenaient mieux face à sa peinture que ceux de Park Avenue. Quant aux panneaux repris à la famille Bronfman, propriétaire de l’immeuble Seagram, il en fit don à la Tate Gallery de Londres qui, selon son vœu, leur consacra une salle exclusive, effectivement remarquable en tous points par l’atmosphère d’ensemble qui y est créée. Ne lui manquait plus que son sanctuaire. Il allait le trouver avec la chapelle Rothko, érigée grâce au mécénat éclairé de Dominique et John de Menil, et consacrée à la Passion du Christ ; cinq panneaux simples et trois triptyques traités en dominantes très sombres de noir et marron évoquant les quatorze stations du Chemin de Croix (ce lieu de prière interconfessionnel est intégré à l’Institut of Religion and Human Development de l’Université St. Thomas à Houston, Texas). Rothko n’en culpabilisait en raison de sa cote faramineuse et de l’argent que drainait la commercialisation de ses tableaux

Ses grandes réalisations sont bien racontées par Annie Cohen-Solal. Y compris les échecs. On pense à la commande des panneaux muraux pour la plus petite salle à manger du Four Seasons Restaurant dans le gratte-ciel de Seagram sur Park Avenue. Il l’avait accepté comme un défi car, dans son esprit, ses œuvres ne devaient pas être accrochées dans des lieux publics, surtout pas des lieux qui n’étaient pas faits pour ça. Obsédé par les questions de formes, de présentation et surtout de lumière, il exécuta son travail à contre cœur. Mais le jour où il s’y attabla pour y déjeuner, et qu’il observa avec dégoût ces puissants du moment festoyant bruyamment dans cette débauche de luxe et de caviar, il fut tellement horrifié qu’il ordonna le retrait de son œuvre (une trentaine de toiles). Sorti de son petit théâtre fantasmatique personnel, elle ne pouvait qu’être déplacée dans un tel endroit. Quelques années après en 1961, il eut plus de chance avec une autre salle à manger, celle de l’université de Harvard, même s’il maugréa contre le nombre de tables et de chaises, le plafond trop bas, la couleur des murs et la lumière trop forte. Manifestement, ces dîneurs se tenaient mieux face à sa peinture que ceux de Park Avenue. Quant aux panneaux repris à la famille Bronfman, propriétaire de l’immeuble Seagram, il en fit don à la Tate Gallery de Londres qui, selon son vœu, leur consacra une salle exclusive, effectivement remarquable en tous points par l’atmosphère d’ensemble qui y est créée. Ne lui manquait plus que son sanctuaire. Il allait le trouver avec la chapelle Rothko, érigée grâce au mécénat éclairé de Dominique et John de Menil, et consacrée à la Passion du Christ ; cinq panneaux simples et trois triptyques traités en dominantes très sombres de noir et marron évoquant les quatorze stations du Chemin de Croix (ce lieu de prière interconfessionnel est intégré à l’Institut of Religion and Human Development de l’Université St. Thomas à Houston, Texas). Rothko n’en culpabilisait en raison de sa cote faramineuse et de l’argent que drainait la commercialisation de ses tableaux

Plus il avançait en âge, plus son style s’épurait, plus les couleurs stridentes s’estompaient comme élément majeur, plus sa lumière s’assombrissait, plus il était hanté par la réflection lumineuse, plus que jamais tendu vers l’expression de la tragédie, de l’extase et de la mort. La Naissance de la tragédie de Nietzsche et le Rameau d’or de Frazier n’en demeuraient pas moins en permanence à son chevet. Annie Cohen-Solal offre une clé d’interprétation de cette œuvre, mais on n’est pas forcé de l’adopter, il s’en faut : l’abstraction transcendantale de son héros fait écho à l’errance du peuple juif dont l’Histoire a fait qu’il n’eut jamais qu’une conception abstraite de la nation ; de plus, jusqu’au XXème siècle, le judaïsme avait produit peu d’artistes plasticiens. Elle tient la relation au Talmud comme un élément essentiel pour pénétrer cette œuvre. Faut-il pour autant voir, comme elle nous y invite, un paradigme de l’épopée des juifs d’Europe à travers la propre aventure de Rothko ? Les propres réflexions de Mark Rothko, contenues dans ses passionnants La Réalité de l’artiste et Ecrits sur l’art parus il y a quelques années en français chez Flammarion, conduisent aussi ailleurs.

A chacun de se faire sa religion lorsqu’il se tient face à l’un de ses grands tableaux colorés et sans cadre, suffisament grands pour créer davantage d’intimité dans une approche plus humaine et ne pas laisser le spectateur à l’extérieur, accrochés exprès au ras du sol afin que celui-ci puisse y pénétrer plus naturellement et, oscillant entre un état hypnotique et un certain vertige, passer cette porte ouvrant vers l’inconnu.

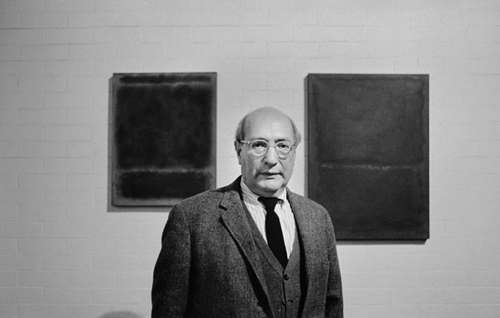

(« Autoportrait de Mark Rothko » photo D.R. ; « No 8 », 1952 et « Black on maroon, 1958 » Tate Gallery)

P.S. du 26 mars : Annie Cohen-Solal m’écrit que, si elle n’a pas parlé du suicide de Mark Rothko, c’est en raison d’une difficulté personnelle à faire face à ce genre de situation ; mais, à la demande de nombre de lecteurs et de son propre éditeur américain, elle a rajouté plusieurs paragraphes dans ce sens, fort convaincants (je les ai lus) à paraître dans l’édition américaine du livre en novembre chez Yale University Press

954 Réponses pour La vie de Mark Rothko ou la biographie d’une vibration

D.

Vous m’avez convaincu ! Je suis de mèche avec un chirurgien spécialiste : il va me refaire une virginité. Il a fait fortune en politique…

Bérénice, je ne possède rien ! Ceci dit, si vous avez besoin d’un coup de pouce, je connais des gens qui peuvent vous dépanner…

Acheter Libération !!!

Comme ces expatriés ferrailleurs qui se font construire un tombeau luxueux au village natal ?… Rêve infantile, inutile…. uhuhuhuhu !

renato 26 mars 2014 à 8 h 09 min

pourquoi n’expose-t-il pas ses opinion à visage découvert ?

renato en redemande le pauvre

JC à lire vos manipulations, votre point de vue échappe, à moins que vous n’en ayez plus, ce qui pourrait se comprendre étant donné la complexité et l’état des choses, mais pourquoi agiter des arguments qui ne seraient pas tout à fait les vôtres, toujours à provoquer sans vous prononcer?

Et vous, Bérénice, vos arguments sont-ils tout à fait les vôtres ?

Je n’en redemande pas, simplement je me dis que quelqu’un qui défend des opinions devrait le faire à visage découvert. Nous sommes quand même en démocratie, de quoi, de qui, a-t-il peur ?

Renato, mon bon Renato, mon brave Renato ! Vous savez bien que « pour vivre heureux, il faut vivre caché », non ?!

Quant à votre « vivre en démocratie », il me plaît !

Enfin, JC ! vous ne vivez quand même pas dans un Pays où on vous tire dessus si vos opinions ne plaisent pas. Au moins que votre ardoise chez le bistrotier du coin ne soit si importante d’induire le brave homme à se demander pourquoi vous passez tant de temps sur le réseaux plutôt que travailler pour l’effacer…

Ah ! les Humanistes boboïdes …

Comme ils sont exemplaires, nos minuscules enculés religieux : avançant à petits pas, mains jointes, culs offerts oints à l’huile de moraline, psalmodiant entre eux leur : « Nous sommes bons ! Nous sommes bons ! » …

Quels sales détestables connards ! Py ! Py ! Py !

Ah ! les Frontistes franchouillards …

Comme ils sont exemplaires, nos minuscules enculés religieux : avançant à petits pas, mains jointes, culs offerts oints à l’huile de moraline, psalmodiant entre eux leur : « Nous sommes bons ! Nous sommes bons ! » …

Quels sales détestables connards ! Marine ! Marine ! Marine !

Bien d’accord, mon negro !

Humanistes, Frontistes, Socialistes, Communistes, Trotskystes, Umpistes, Ecologistes, Bobos … détestables connards !

Marine et Py, dans le même sac !…

Ah ! les Néocons Teaphiles …

Comme ils sont exemplaires, nos minuscules enculés religieux : avançant à petits pas, mains jointes, culs offerts oints à l’huile de moraline, psalmodiant entre eux leur : « Nous sommes bons ! Nous sommes bons ! » …

Quels sales détestables connards ! Palin ! Palin ! Palin !

Patron,

n’oublions pas les royalistes, les libéralistes, les capitalistes, les poutinistes, les scientistes, les voilistes, les joggistes, les sionistes, les anti-sionistes, les informatistes et …..

Bien vu ! le patron m’a dit, texto :

« Ceux là aussi, ces étiquetés, ces menteurs, tous en rééducation dans les camps !

Fermez la moitié des Ecoles !

Ouvrez des Camps !

Affectez les personnels de l’Education Nationale à la Pénitentiaire ! »

J’ai observé que leur formation universitaire était peut-être un frein, une gêne humaniste. Le patron m’a claqué la gueule :

« Tu rigoles, Mourad !

Ils sont aux ordres des syndicats depuis toujours !

Ils obéiront aux Directeurs de prison sans états d’âme …! »

Pour la suite version uchronique (et la vision « de l’intérieur »), voir The Plot Against America

..en 33 hitler était un gentil chef scout pour les journaux américain..brrr..reusement que tcheurtchill avait peur de staline et que l’amérique aimait pas du tout les cocos..

it’s a no brainer

Je suis de mèche avec un chirurgien spécialiste : il va me refaire une virginité. Il a fait fortune en politique…

tibéri n’est ni vierge ni chirurgien jicé et ses électeurs aiment qu’il les encule…t’est un révisionniste

en 33 hitler était un gentil chef scout pour les journaux américain..brrr..reusement que tcheurtchill avait peur de staline et que l’amérique aimait pas du tout les cocos..

adolf a débarrassé le coin des cocos

faire un lien entre alberts et rothko c’est qu’un procédé d’évèque rénato..une plaidoirie pour le suaire de turin

bérénice

jicé n’est rien qu’un amoncellement de crâchats certains jours plus que d’autres, ça distrait bougros

..franchement en quoi ce pignouf participerait plus de l’essence de la couleur que n’importe quel peintre..albèrs n’a parlé que de rapport comme n’importe quel peintre

pignouf c’est pour rotko..albers c’est un mec normal..un peu comme françois jicé

Pas compris que ma politique étrangère ait suscité tant de barouf, on aime Napoléon en France et il a fait pareil en Europe !

Bon ! Coté culturel, et camps de vacances antireligieux, c’est discutable effectivement mais les temps ont changé.

Enfin … nos domestiques dévoués, et leurs corps, nous ont sauvé la mise. Eva et moi sommes bien peinards, centenaires discrets dans cette maison de retraite bavaroise financée par le Vatican !

Salut Bouguereau !

ça distrait bougros

tu distrais jicé vachtement mon keupu, sans lui tu serais un néant..combien de post sur rotko?

bouguereau voit des keupu partout, un peu comme TKT ou barozzi.

L’est fort ce keupu pour entrer si profond dans leurs cervelets.

» sans lui tu serais un néant.. »

toi sûrement

« combien de post sur rotko? »

on se cultive en lisant les billets

(les commentaires hélas c’est pas pareil)

Idéfix dit: 26 mars 2014 à 10 h 37 min

Mais non, Idéfix, Keupu c’est l’hydre au cent têtes de troll, et un seul anus. Boug ne s’y trompe pas.

« on aime Napoléon en France et il a fait pareil en Europe ! »

bouguereau a beau faire et dire,son toutou jc est toujours aussi con et nul

(les commentaires hélas c’est pas pareil)

..radio keupu

jean claude dit: 26 mars 2014 à 10 h 39 min

on se cultive en lisant les billets

(les commentaires hélas c’est pas pareil)

Marcel dit: 26 mars 2014 à 10 h 41 min

Nous rajouterons donc Marcel aux cervelets encombrés.

Une Hydre gigantesque, nationale, à plusieurs millions de têtes vides… et un seul Trouducul ? …euh…Normal !

« (les commentaires hélas c’est pas pareil)

..radio keupu »

D., tous pseudos confondus, étant le premier des commentateurs, en quantité plus qu’en qualité, il faut en conclure qu’il ne s’aime pas !

Il a poussé le bouchon un petit loin Marcel faut dire

JC…… dit: 26 mars 2014 à 10 h 46 min

Une Hydre gigantesque, nationale, à plusieurs millions de têtes vides… et un seul Trouducul ? …euh…Normal !

J’ai pas compris là JC, vous parlez de Marine ou de Jean-François ?

D., tous pseudos confondus, étant le premier des commentateurs

Mais non, bouguereau gagne haut la main.

Quant à la qualité, un seul puck vaut mille barozzi.

Y’a quand même un bon gros paquet de fafs anti-coms ici

Un peu de patience, des millions ! ça viendra, vous comprendrez : vous m’avez l’air doué.

Mes pseudos divers ne remplacent pas ma pensée dédiée ä Sainte Myrtille. Vive D.

S.S. Club,

nous avons ici d’excellents anti-fafs : c’est important, aussi, sinon y a pas de morts !

Niveau,

Tout le monde vaut tout le monde, ici, puisqu’il n’y a, en réalité, personne.

Ce n’est pas comme en peinture : j’ai essayé de faire un Rothko. Impossible. Résultat à chier, le chat sur le dos tordu de rire, le chien hurlant des heures à la mort, l’épouse, en fuite, partie chez sa mère.

Je l’ai donné à la bonne, mon Rothko, une affairiste ; elle l’a revendu pour un vrai Rothko … et nous à quitté pour retourner chez elle au Portugal. Riche…

dear Passou, quand allez-vous arrêter le jeu de massacre du printemps qui déshonore votre blog

(post co-signé par des centaines d’intervenants terrorisés)

renato dit: 26 mars 2014 à 9 h 22 min

« Enfin, JC ! vous ne vivez quand même pas dans un Pays où on vous tire dessus si vos opinions ne plaisent pas… »

Pas la police, certes! Mais un voisin un peu fada?

Qui nous dit qu’ici, tel blogueur (telle blogueuse) qui invective un personnage qui ne lui plait pas ne ferait pire si on lui donnait son adresse?

En démocratie, on vote dans l’isoloir. Cela permet, en théorie, l’expression libre des opinions.

Cela dit, mes opinions sont, presque sur tout, opposées à celles que JC défend ici.

Seule la peinture figurative a droit au nom de peinture.

Je peints des portraits de mon chat, cloué à l’envers sur une croix et tout sanguinolent.

Autoportrait ? Oui, vu de dos, habillé en string (mis à l’envers) pour aller sur mon balcon, arroser mes oliviers bonnezaille en pots. Je suis aussi un grand paysagiste, un immense coloriste et je vais recevoir le Prix Duchamp 2017.

Je vous quitte, je dois aller aux courses, ce midi plat de nouilles cuites plusieurs fois, avec une sauce au cantal millénaire. Cette après-mdi, je dois travailler. J’ai une nouvelle collègue, ancienne jeunequi, nous allons ensemble fumer un pétard macéré dans de la vodka millésimée.

Si je reviens, ce sera sous un autre pseudo.

Votre Dominique de la Tour Totem.

Ah ! Jacques le Fataliste, écoutons ensemble notre maître, le cher Denis :

« Il y a longtemps que le rôle de sage est dangereux parmi les fous. »

@miroir

bouguereau est un génie et jc son serviteur

JC est transcendental et bouguereau hyper transcendental

Miroir, mon beau miroir 26 mars 2014 à 10 h 42 min

Miroir, mon beau miroir

COMING OUT NEWS

Bouguereau est le patron européen du site « French Sugar Babies » qui permet à des étudiantes mignonnes* de poursuivre leur études de lettres, de droit, de sociologie, avec l’aide matérielle et morale de Daddies friqués, et attentionnés … jour et nuits.

Je ne suis que son chargé de mission, responsable des tests. Vérifier qu’elles ne prennent pas Rothko pour l’arrière central du Dynamo de Moscou.

Le fameux 4 à la suite / The famous 4 in a row

*que les moches se démerdent avec leur famille et l’Etat !

Quid des mignons, JC ?

L’Enfer, Barozzi !

L’enfer … pour les mignons : càd le Mariage socialo-taubiresque, avec gâteau, gâteux et sourires cons.

JC…… dit: 26 mars 2014 à 11 h 32: Je n’ai plus de famille, mon neveu refuse de me voir, je n’ai de rapports avec l’état, que dans mes périodes récurrentes sans emploi. Mais, oui, JC, je suis moche de visage, mais bon au fond de mon âme. Aujourd’hui c’est la Saint Joseph. Mais je préfère la vodka, cela soule plus vite. Adieu, je dois comptabiliser les bonbons à la myrtille.

D.

Je voudrais bien t’aider… mais tu es vierge ! Difficile de te caser !

Je te garde sous le coude….. Cela peut intéresser un vieil humaniste solitaire et platonicien, genre Olivier Py, : tu seras notre seul « Frenc Galactic Sugar Baby »…

Qui n’adore pas Py quand il fait de la résistance?

Elle était facile celle-là

merci

merci

merci

JC, quand je retomberais en enface, dans un ou deux ans, je suis précoce question vieillissement, ma virginité se retournera comme un gant en peau de lézard. Olivier Py est trop aouté, je préfèrerais un mentor plus complexé. Un jeune séminariste, ferait mon affaire, j’ai un faible pour les hommes d’église. J’ai un rencard avec Ciboulette, place Saint-Sulpice. Je porterais entre mes dents, La Vie Catholique, et une écharpe de nylon rouge autour du cou.

Pour le rdv avec le Colonel Ciboulette… bonne chance, D !

(je ne voudrais pas être à votre place, étant anglophobe hindou)

JC, Ciboulette est une bonne herbe, je vais la rôtir au beurre salé.

A propos de l’os sacrum, j’ai cette anecdote qu’il existe vraiment

ça se complique sévèrement pour Altice

@D 20 21.

D., j’espère que votre rayon de courbure ne vous a pas empêché de dormir. Cela étant, rayon de courbure est un terme générique. Vous parlez du rayon de courbure de l’univers, cela signifie donc que pour vous l’univers est sphérique car la sphère est le seul objet qui n’a qu’un rayon de courbure (son rayon). Si vous prenez un élipsoîde non sphérique, le rayon de courbure varie en chaque point.

Donc, étant dans une belle boule, ne la perdez pas et dormez en paix avec de belles boles Qiès dans les oreilles.

Marcel, je sais que vous êtes moins fort que moi, car moi, je suis D. et je suis Deneb, soit Dieu. Moi, Marcel, j’ai un bac +1 ½. J’ai été recalé car j’étais plus savant que mes professeurs. Vous comprenez, Marcel ? Ma rhétorique est meilleure que la votre, car la mienne est abscons, grâce à mes litres journaliers d’Absolut Vodka. J’observe au réveil, la courbure de mon âme, nichée entre mes cuisses de grand coureur à pied. Vous simplifiez trop, pour avoir l’air savant et génial, il faut annoncer des choses compliquées. J’ai installée dans mon salon, un tableau noir, j’y écris des rêves de physicien oubliant qu’il est Napoléon. Je suis plus intelligent qu’Einstein, je suis chauve et non bouclé. Marcel, je vais prier pour votre salut, 2 Deneb qui êtes aux cieux et 3 Je vous salue Anette, ma part féminine. Je suis bi, quoique a-sexuel. Je vais me reproduire, je suis la lumière, Lux 500 de la Tour Totem.

D.

Evidemment vous avez d’énormes qualités, après lesquelles nous sommes nombreux, épuisés, à courir.

(… mais Marcel, en maths, c’est quelqu’un a ne pas négliger…)

D.,

Vous me pardonnerez d’être critique : je suis à jeun …

Einstein ne fut pas seulement « intelligent », mais extraordinairement, fabuleusement, incroyablement « audacieux » en 1905 !

Bien à glou.

Lisez, c’est très important, c’est bon pour les dents

Que n’ai-je pu le voir se jouer de moi http://www.youtube.com/watch?v=TdIa0ohTCb4

Voyez JC la question Py, je ne sais pas s’il est bon ou mauvais, par ailleurs je ne me pose même pas la question, mais prendre une position c’est son droit ; et qu’il s’en aille en cas de victoire FN c’est peut-être plus un bien qu’un mal — je ne crois cependant pas qu’il soit le “propriétaire” du festival, faudrait voir les statuts ; je ne crois non plus qu’il puisse le déplacer comme bon lui semble… Enfin, comme dit, c’est peut-être plus un bien qu’un mal car ce serait une occasion pour vérifier si les changements dont le FN parle ne sont que des mots dépourvus de sens ou bien s’ils sont réels.

Cela dit je ne comprends pas pourquoi vous faites tout un plat de cette histoire…

Pour ce qui est de « Nous sommes bons ! Nous sommes bons ! », citez-moi un parti qui ne chante pas cette chanson — peu importe la musique…

« Qui nous dit qu’ici, tel blogueur (telle blogueuse) qui invective un personnage qui ne lui plait pas ne ferait pire si on lui donnait son adresse? »

Avoir un crétin aux trousses, peut-être violent même, c’est un risque que l’on prend… mais vous savez, Jacques le F., les grandes gueules ça vaut ce que ça vaut, et dans le moment de vérité ce sont plutôt des fuyard… bon, avec une arme de poing, donc à distance, ils pourraient même faire preuve de courage, mais je vois mal certains rigolos sortir leur Smith & Wesson et tirer tout en gardant leur équilibre…

La conclusion de l’articulet, la destinée des juifs d’Europe soi-disant portraiturée par Rothko, rappelle la critique du Monde à la sortie du film « Grand budapest hotel », discutée ici en passant.

Un Py-s’aller (impie salé !) assez fréquent depuis dix ans environ. Ce qui ne doit pas culpabiliser les esprits frais.

D’où vient l’argent ? Hein ! Pour payer ces toiles si belles si cher si j’ai bien compris si je me souviens bien…

« Cela dit je ne comprends pas pourquoi vous faites tout un plat de cette histoire… »

Le détraqué de porcrol fait un plat de tout ce qui n’est pas (pourri) à droite et à l’extrême-droite

« Qui nous dit qu’ici, tel blogueur (telle blogueuse) qui invective un personnage qui ne lui plait pas ne ferait pire si on lui donnait son adresse? »

yen a qui passent trop d’heures devant les téléfilms avec psychopathes

renato dit: 26 mars 2014 à 14 h 13 min

je vois mal certains rigolos sortir leur Smith & Wesson

Ha Manurhin c’est très bien. On en mangerait…

Et vous, Bérénice, vos arguments sont-ils tout à fait les vôtres JC

Vous ne répondez pas, on se croirait sur un plateau télévisé, non bien sur je vais les pécher à l’extrême et à la limite à droite et à gauche pour rejoindre les deux bouts.

« Ha Manurhin c’est très bien. On en mangerait… »

C’est vrai. Vu, mais pas essayé le MR73… S&W : c’est le nom que l’on cite plus pour la mythologie qu’autre chose — un peu comme Harley-Davidson. Beau aussi le Sig P210.

Literary City, Bookstore Desert

c’est un beau titre, celui du touite du jour. Et ne vaut pas seulement par la grosse pomme qui d’ailleurs est bien plus « money obsessed » que « literary ».

J’ai pris des cours de tir au pistolet, je me suis tiré dans les orteils. La cible me regardait droit dans les yeux, je suis un grand timide, je n’ai pas supporté. Je tuerais volontiers avec des produits chimiques, mais aurais-je alors le courage de regarder le verre ou la tasse ? je veux le maximum de mal à tous, sauf JC et Peigniez. J’ai été mandaté par Dieu, c’est à dire moi-même, pour apurer le genre humain. Je vous quitte, je dois travailler. J’ai toujours le bureau au sous-sol, sans fenêtre et avec le bruit de la chasse d’eau. Dans le reste de la maison, cela sent la confiserie et l’alcool de synthèse. Notre spécialité, « Les Bêtises de Clichy », une sorte de bêtise de Cambrai en forme de fesses féminines. Nous vendons dans toutes les bonnes maisons du quartier.

je rêve de voir le festival d’avignon à domfront. oui Olivier Py fais le..evidemment question hotels…

renato dit: 26 mars 2014 à 15 h 17 min

la mythologie

Haprès y a les onze quarante-trois, z.B. le Colt quarante-cinq… Ca fait du bruit dans le bras ! Faut demander au patient de pas bouger…

D. dit: 26 mars 2014 à 15 h 33 min

je veux le maximum de mal à tous

Il faudrait essayer ces balles creuses ; on en dit le plus grand bien, comme du Chassepot, bien que ce dernier parte tout seul. Enfin ce qu’il faut surtout, c’est trouver des partenaires collaboratifs pour les essais…

Faut demander au patient de pas bouger…

« personne ne cours aussi vite qu’une balle de fusil » idi amin dada

je rêve de voir le festival d’avignon à domfront

c’est comme le fil de fer en cuivre polo..ça rouille pas

bouguereau dit: 26 mars 2014 à 16 h 03 min

Faut demander au patient de pas bouger…

« personne ne cours aussi vite qu’une balle de fusil » idi amin dada

Ha mais le patient siiveut pas de toutes manières on décide à sa place…

Ha mais le patient siiveut pas de toutes manières on décide à sa place…

on le prend en charge

Le festival à Fronton!C’est dans la Haute-Garonne,tout près de Grenade et de Cepet.

Que le maulubesc vous trousque!

Il y avait déjà un Front National à la Libération, à peu près socialiste mâtiné de rad-soc celui-là, mais il a été balayé, pour autant que mes souvenirs soient flous comme un Rothko, par « De Gaulle et les communistes », délicieuse expression sucrée comme un Steinway…

sucré comme un stènevay ou poivré comme un pleyel, gominé comme un gode ceinture, peinturluré comme goering en trav’ chez baroz

« 28 coupes de cheveux approuvées par le gouvernement…

— où ça ? »

http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1103&MainCatID=11&id=20130223000071

Alors c’est qui Silvio Berlusconi?

Dans le cadre de la réhabilitation des détenus en fin de peine, notre groupe d’artistes peintres se consacre cette année à Rothko.

Vous en avez assez de votre Rembrandt au salon ? Osez ! Innovez ! Commandez votre Rothko pour pas cher ! Exécution parfaite. Signature originale garantie. Livraison rapide en Métropole.

Envoyez votre acompte, 500 euros, à l’adresse suivante :

Monsieur le Directeur

Pénitencier de Porquerolles,

aux bons soins de JC,

Département du Var.

FRANCE

‘tain c’kil est drôôôle ce jicé

oh les nippes sa mère celui-là, vas-y, va

JC, nous sommes un groupe de pseudos à un seul cerveau allégé, nous rêvons d’une œuvre capitale de D., grand-artiste et maitre en comptabilité pour confiseur.

« votre Rembrandt au salon »

Les Rembrandt de salon sont moches, tristes, ternes, noiroverdâtres et mal entretenus, à bannir.

Echangez-le rapidement, si possible, contre un de Staël incandescent et lumineux.

Votre salon vous remerciera.

Connemara de la Tour Babel dit: 26 mars 2014 à 17 h 39 min

Salut Thierry.

JC…… dit: 26 mars 2014 à 17 h 27 min

Pénitencier de Porquerolles,

Il y a eu un sanatorium, mais pas de pénitencier, sauf bien sûr si l’on considère que la tuberculose est une lourde peine. Dans ce cas-là, comme disait Ti Gibus, il faut prendre des timbres qui sont « contre les tuberculeux »…

oh voui, le pat’on c’est un igolo, ça voui, on igole tous comme des baleines de pa’apluie dis donc

Messieurs, je vous le demande ici ce soir solennellement : Quel est votre sens des priorités?

Au sens des priorités préférons la primauté des sens.

la pat’onne elle a’êtte pas de faire pipi dans sa culotte tellement il est d’oôô^le pat’on

Vous avez pas une tripotée de livrets à me balancer (dessus)??

Paf il t’encule tu vois

« Vous avez pas une tripotée de livrets à me balancer (dessus)?? »

Non, mais je peux acheter du poisson et vous engager à attendre quelques jours : vous aurez droit à du poisson pas frais… Vous pouvez, éventuellement, opter pour des œufs, mais il faudra attendre plus longtemps…

@renato

moi j’aurais dit : « mais comment on peut-être aussi odieuse? »

Y’a la turquie qui t’attend ma gonzesse

18h07: Oh vous savez, lui, hormis les missels en celtique je ne lui sais pas grande culture, peut-être les artichauts de Saint Pol de Léon, tous les vieux en raffolent.

Faut se méfier d’ailleurs, ils commencent par vous demander une feuille puis la vinaigrette pour en arriver au cœur, après ils ne touchent plus au plat de résistance encore moins au dessert, ils sautent tout de suite au pousse café et s’alcoolisent sans vergogne ni crier gare. Infréquentables.

Lisez, c’est très important, c’est bon pour les dents

Perso j’aurais dit les hémorroïdes.

Ou le cerveau noble organe, ça relie les synapses.

jicé est devenu l’arroseur arrosé comme ses potes sarko et bougros, bien fait, tel est pris qui croyait prendre comme dirait la cri cri silencieuse

bon, passons à autre chose si vous le voulez bien.

non, on continue, comme bougros, jicé en difficulté s’écrase, lui et son pote: des péteux foireux piteux miteux épicétou

Un tout petit concert conseil :

ben shan, avec le décalage horaire -je m’adresse à vous, les autres sont traumatisés par ce qui sort de l’urne ou dansent sur le pont d’Avignon, et d’un autre côté Giovanni n’est pas la pour remettre une couche, sur le « chef d’oeuvre »- , faudrait jeter un oeil la-dessus, vous pouvez aussi vous boucher les oreilles, ce faisant :

« On découvre dans les premiers textes de l’artiste qu’il fut un enseignant de la peinture ou plutôt un éducateur hors pair pour amener les enfants vers une créativité affranchie des dogmes et des contraintes que la société impose consciemment ou inconsciemment à tous. »

http://www.laviedesidees.fr/Mark-Rothko-peintre-en-devenir.html

c’est frais, non ?

Jek the ripper

http://www.youtube.com/watch?v=HQmmM_qwG4k&feature=player_embedded

ben shan je vous redirige sur le sujet du billet, si vous permettez,

« Les propres réflexions de Mark Rothko, contenues dans ses passionnants La Réalité de l’artiste et Ecrits sur l’art parus il y a quelques années en français chez Flammarion, conduisent aussi ailleurs. »

Rothko ne semble pas mériter le traitement par Mme Cohen Sola infligé.

Mais c’est de la philo, ben shan; et pas de la socio à deux balles.

Mes salutations à Bernada.

Je croyais que le blog des 400 culs c’était ta soeur.

Pas mal Chaloux

SSC le billet sur Julia’s sister, nexte one.

Ce n’était pas moi, j’arrive à l’instant.

si ben shan est anglophone, il sera indulgent pour la correction.

C’est ta femme, elle m’a donné du bois

LET ZI plinne, turn me up!

Nous devrions tous êtres concernés par ce phénomène de fermeture qui nous entoure, mais que non, tous nous nous confondons du tout à rien du tout. TOUTOUT OU RIEN DUTOUT, very navrant!

Si NON : GOOD LUKE

http://www.youtube.com/watch?v=APWhx97QvxE

Morton Feldman :

c’tait toute une ribambelle, n’est-ce pas

Des journées, Ecrits donne une petite idée sur sa démarche philosophique mais même à l’avoir lu l’apparente simplicité de ses tableaux ne se laisse pas percer si facilement par le sens. Extrait.

» Je ne m’intéresse qu’à l’expression des émotions humaines fondamentales – tragédie, extase, mort et j’en passe – et le fait que beaucoup de gens s’effondrent et fondent en larmes lorsqu’ils sont confrontés à mes tableaux montre que je communique ces émotions humaines fondamentales. Je les communique plus directement que votre ami Ben Shan, qui est essentiellement un journaliste, parfois modérément intéressé par les évocations surréalistes. Les personnes qui pleurent devant mes tableaux font le même expérience religieuse que celle que j’au eue lorsque je les ai peints. Etsi vous-même, comme vous le dites, n’êtes ému que par des rapports de couleurs, eh bien alors, vous passez à coté du sujet! »

Merci Bérénice, d’avoir donné le morceau manquant à cette citation déjà lue :

« The people who weep before my pictures are having the same religious experience I had when I painted them. And if you, as you say, are moved only by their color relationships, then you miss the point! »

cela permet peut-être à ben shan de se reconnaitre.

Je reviens sur un truc; avec un peu de technique,- dans cette démarche d’expérience religieuse correspondant aux derniers tableaux – n’importe qui peut faire du Rothko. S’il est un peu gourou sur les bords, par exemple, avec du charisme.

Trois bulles d’air dans le cerveau : à la limite, tu pourrais faire un « niveau »

hypothèse audacieuse que l’organe n’est pas fossilisé

Des news , toujours pour ben shan:

http://www.meltycampus.fr/etats-unis-un-prof-de-wikipedia-nomme-a-berkeley-a265577.html

Alain Zitrone, mais parfaitement.

Et puis sec avec ça

Une petite confidence?

Allez, c’est fini

There is no such haie à la Haye

Atelier… Rothko…

http://eclektic.tumblr.com/post/80854432974/barcarole-mark-rothko-in-his-69th-street

la sem

avec l’interprétation proposée du dernier écrit « dessiné »

bonsoir

et encore,selon M endelsohn, c’est Cavafy lui-même qui détermine par des poèmes l’âge de 47 ans comme celui de « la maturité »

SECRET?

sur yovel

Mais son travail historique, d’une particulière clarté, est avant tout prétexte à une interrogation philosophique ou anthropologique : « qu’est-ce », au fond, qu’un marrane ? Que furent-ils historiquement et mais surtout « en soi » ? Que signifie, à quoi aboutit une conversion forcée ? Et comment vit-on intérieurement une conversion par la force ? Pourquoi les marranes sont-ils

devenus, pour certains d’entre eux, des précurseurs de l’âge moderne ? Sont ainsi abordées les questions de l’« autre intérieur », de l’identité multiple, de la subjectivité scindée, de l’illusion de l’identité homogène, de la valeur de l’accomplissement individuel, de la sécularisation moderne par indifférence au judaïsme comme au christianisme, par l’importance accordée aux « choses de ce

monde .

il ne serait pas devenu Rothko !

de LUCA

Les gens les plus bavards sont rarement ceux qui ont le plus haut niveau technique.

http://strassdelaphilosophie.blogspot.fr/2014/03/ranciere-sur-le-fil-perdu

dissuet pourquoi pas ?

dissuasif : mais non de voir les oeuvres ni de lire les livres:

ayant déjà imaginé plusieurs interprétations au mot de Pont

de Pont

au mot rapporté sur ce blog « avec moi , ce n’est pas dangereux », il me semble en entrevoir bien des sources d’information, que cer

avec la citation du nom de Rothko

« . Il est vrai que Rothko

disait partager avec le cinéaste Antonioni le même sujet : « le néant ». Mais, c’est sous l’influence croissante et

explicite de Giacometti que Rothko en vient aux peintures sombres ; et la lecture des Écrits de Giacometti »

FAUX ROTHKO A NYC

« Cette toile fait partie d’une série de plus de 30 faux, réalisés par un artiste chinois, et écoulés à New York sur une période de 14 ans, pour quelque 80 millions de dollars.

Les faux étaient présentés comme des Rothko, Jackson Pollock, Robert Motherwell, Franz Kline, ou encore Willem de Kooning.

La fraude avait été découverte en 2009. La principale galerie new-yorkaise impliquée, Knoedler, a fermé brutalement en décembre 2011.

Glafira Rosales, la marchande d’art qui achetait les toiles à l’artiste chinois, et les avait revendues à la galerie, avait inventé une histoire rocambolesque sur leur provenance. Elle a plaidé coupable le 9 septembre dernier. Elle risque jusqu’à 99 ans de prison. »

Rothko : « Une longue route vers le calvaire. »

Mémoire du temps où même les mages n’avaient aucune idée de ce qui se passait derrière les ors pales, les rougeoiements, les quiétudes affichées ,

l es sédiments de feu , la limpidité , les rebondissements d’ un univers jamais sûr de son origine , aucune idée de la désinvolture d’ une sagesse alignée , témoin d’ un bouleversement où comme le Temps ne partant jamais de rien ou de nulle part , chacun de nous transite de rebondissement en rebondissement , avec à chaque étape , une nouvelle question en devenir.

Un temps où « Yellow Over Purple (1956) » magnifiait descentes d e croix et mises au tombeau qui inspiraient unanimement la même émotion dans des lieux visités par ceux partis dans les mystères d’ une foi sans règne et sans rituel .

Tout commence quand trois sorciers aux idées baladeuses se prenant pour des géographes de notre siècle se laissèrent porter sur les flots de la Dvina . Là ,il s’ acheminèrent à grandes enjambées vers les frontières floues d’ un artiste entré dés son plus jeune âge dans une magnifique imprudence où les dieux et les déesses imitaient les hommes sans en vivre leurs amours .

Dés qu ‘ ils comprirent l ‘âpreté du climat maléfique, oublieux de leur mission dans un même élan, détalèrent en gémissant contre Poséidon qui les avait mis en état de confusion mentale .

Pour Marcus Rothkowitz parti deVinsk avec sa langue russe , chantant en yiddish, ses petits rouleaux sous le bras c’était consentir aux larmes qui diront que la race de vos vieux n’ a pas failli , que vous êtes de la race de rois porteurs de sceptre nourris par Zeus car jamais lâches n ‘ ont nourri de tels hommes .

Paraître en maître d’ un art fut le pari sanglant d’ un homme ordinaire qu ‘ un chemin impérieux transforma en maître de l’art d’une muse de tragédie grecque . Agamemnon mit toute sa puissance dans un jeu de chef rusé mais son destin joua le rôle d’ un impatient artiste à devenir vieux et sage .

Un lumineux Rothko c’est un moment d’ éblouissement mais c’est aussi un éclatement de poussières de son sacrifice pris dans le temps d’ un artiste déterminé à faire son testament .

Avoir un tableau de Rothko devant soi c’est être pris dans le relais d’ une page d’ un mysterieux reliquaire mis dans les mains d’ un enfant relisant son conte de fées avec toujours le même étonnement .

Regarder une montagne de miroirs de minute en minute c’est donner à chaque tableau de Rothko la chance à un petit garçon de revenir à Dvinsk et entrer dans l ‘ intime d’ un homme qui n ‘avait jamais quitté sa ville de Lettonie.

Ses tableaux ont absorbé sa mort ; elle a repoussé son destin .

Mais où a commencé sa vie?

Où a fini sa vie ?

Un détail : les termes « pigments acryliques » n’ont aucun sens. Le pigment est constitué de terres ou de divers produits chimiques, soit broyés entre deux rouleaux, soit directement micronisés chimiquement. L’acrylique, en revanche, est un médium moderne, une colle, incolore une fois polymérisée, qui agrège les pigments.

954

commentaires