Les intellectuels anéantis par la puissance des médias ?

Et d’abord, qu’est-ce qu’un intellectuel ? L’air de rien, une vraie colle eu égard au galvaudage de la notion. Passé l’instant de la stupeur face à l’incongruité de la question tellement la réponse paraît aller de soi, il n’y a rien de tel pour animer un débat ou réanimer une conversation. Malentendus et empoignades garantis dès les prémices, les uns s’employant à définir l’adjectif et les autres, le substantif. Où sont passés les intellectuels ? (17 euros, 110 pages textuel) vient à point nous guider dans le maquis des interprétations. L’auteur, Enzo Traverso, historien italien (Piémont, 1957) qui a enseigné les idées politiques à l’université de Picardie avant d’être nommé professeur de romance studies à l’université Cornell (NY), a consacré ses recherches notamment au phénomène totalitaire, à l’antisémitisme, aux violences contemporaines et la guerre civile européenne. Son essai est d’une remarquable clarté, ce qui peut-être dû à sa forme : une conversation avec Régis Meyran.

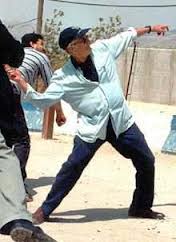

Enzo Traverso a choisi de l’ouvrir en se référant non à un livre, ni même à un penseur mais à une photographie de l’Agence France-Presse datant de 2000. On y voit un intellectuel palestinien, Edward Saïd (Jérusalem, 1935-NY, 2003), alors professeur de littérature comparée à Columbia, jetant des pierres contre un check-point israélien à la frontière libanaise. Un geste de protestation qu’il se garde de créditer d’un quelconque héroïsme pour y voir plutôt la révélation d’une « posture ». Rien de péjoratif dans cette observation, d’autant que Traverso, se souvenant de ce que la musicologie doit à Saïd (voir son essai Du style tardif qui vient de paraître chez Actes sud), s’en sert pour en faire un intellectuel de la dissonance et du contrepoint, jouant le contraste contre l’harmonie. Pour les Français, mais pas seulement pour eux, tout part de l’Affaire Dreyfus. D’un côté, le « J’accuse » de Zola dans l’Aurore de Clemenceau ; de l’autre, la campagne de l’Action française contre les esprits décadents, cosmopolites, cérébraux, abstraits, transcendée par Maurice Barrès dans Les Déracinés. Il est vrai que l’intellectuel s’inscrit dans la tradition des Lumières si vivement combattue, et avec quelle persévérance, par les nationalistes.

Enzo Traverso a choisi de l’ouvrir en se référant non à un livre, ni même à un penseur mais à une photographie de l’Agence France-Presse datant de 2000. On y voit un intellectuel palestinien, Edward Saïd (Jérusalem, 1935-NY, 2003), alors professeur de littérature comparée à Columbia, jetant des pierres contre un check-point israélien à la frontière libanaise. Un geste de protestation qu’il se garde de créditer d’un quelconque héroïsme pour y voir plutôt la révélation d’une « posture ». Rien de péjoratif dans cette observation, d’autant que Traverso, se souvenant de ce que la musicologie doit à Saïd (voir son essai Du style tardif qui vient de paraître chez Actes sud), s’en sert pour en faire un intellectuel de la dissonance et du contrepoint, jouant le contraste contre l’harmonie. Pour les Français, mais pas seulement pour eux, tout part de l’Affaire Dreyfus. D’un côté, le « J’accuse » de Zola dans l’Aurore de Clemenceau ; de l’autre, la campagne de l’Action française contre les esprits décadents, cosmopolites, cérébraux, abstraits, transcendée par Maurice Barrès dans Les Déracinés. Il est vrai que l’intellectuel s’inscrit dans la tradition des Lumières si vivement combattue, et avec quelle persévérance, par les nationalistes.

Au passage, Traverso remet les pendules à l’heure, s’agissant de la manière dont les intellectuels français ont parfois interprété des penseurs allemands avant de les instrumentaliser. On pense à Heidegger, naturellement ; lui pense surtout à Nietzsche, dont Michel Onfray, à la suite de Gilles Deleuze, a voulu faire un usage libertaire alors qu’il était un réactionnaire, qui plus est « un grand critique conservateur de la modernité ». Dans le même élan, Enzo Traverso prévient, dans l’écriture de l’Histoire, une tendance à prétention postidéologique qu’il juge néfaste : l’humanitarisme par lequel certains voudraient nous faire analyser la seconde guerre mondiale (résistance en Italie, guerre civile espagnole, résistance et collaboration en France etc) à travers le prisme exclusif des droits de l’homme

Alors comment le définir désormais, cet intellectuel dont le statut a connu bien des aléas et pour lequel la formule de Sartre (« Celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas ») ne suffit plus, si elle a jamais suffi ? Dans un essai à paraître sur l’histoire des intellectuels italiens (le 15 mars aux Belles Lettres), Frédéric Attal a choisi de préciser en sous-titre : « Prophètes, philosophes et experts ». Disons que c’est l’Italie… Dans la dernière livraison du Débat (No 173, janvier-février 2013), Sylvie Laurent démonte l’idée reçue selon laquelle l’intellectuel de gauche aurait disparu aux Etats-Unis ; il est bel et bien vivant, quoique métamorphosé, mais toujours prompt à remplir sa mission telle que l’avait définie… Edward Saïd : « L’intellectuel est celui qui, à rebours de l’esprit du temps, élucide les conditions d’exercice d’un pouvoir parfois invisible ». Disons que c’est l’Amérique… Michel Foucault avait autrefois apporté sa pierre à l’édifice conceptuel en proposant cette distinction

° L’intellectuel spécifique, le plus souvent un universitaire, intervenant dans les affaires de la cité en s’autorisant de son savoir.

° L’intellectuel universel analysant et jugeant en fonction de valeurs humanistes.

C’était dans les années 70. Depuis, les données ne sont plus tout à fait les mêmes. Catégorisons puisque…

* D’un côté, le savant platonicien ou philosophe-roi de la cité idéale (effrayant)

* De l’autre, le conseiller du prince ou philosophe de cour (docile)

* Entre les deux, l’intellectuel critique du pouvoir (sans grande visibilité)

Le conseiller du prince, qui tient la corde de nos jours, Traverso le rebaptise « expert » : celui qui ne s’engage pas pour défendre des valeurs mais pour mettre en pratique ses compétences en mettant en avant une prétendue neutralité. Le cas de Traverso et Saïd eux-mêmes l’illustre : l’intellectuel n’est plus un écrivain, ni un journaliste, mais un universitaire, même s’il a été en quelque sorte dépossédé de sa maison par les experts. On comprend vite que l’intellectuel du troisième type, critique du pouvoir, est celui qui a les faveurs de l’auteur ; mais son statut social est si précaire qui lui est devenu difficile de peser. Il le préfère à l’intellectuel spécifique tel que l’exaltait Foucault car, même s’il se voulait un expert critique, quarante ans ont passé depuis et l’expert ressemble plutôt à un « technicien de gouvernement », fonction dont on sait qu’elle annihile tout esprit critique.

Cette évolution explique-t-elle pour autant ce que l’on pourra appeler au choix l’absence, la disparition, la mort, ou avec davantage d’optimisme, l’éclipse des intellectuels de ce qui reste du débat d’idées ? Traverso tient une explication : « leur anéantissement par la puissance des médias », ceux-ci confisquant le débat intellectuel comme ce fut le cas lors de la récente polémique autour de Freud lancée par Michel Onfray et sa maison d’édition avec une parfaite maîtrise des outils de la communication. Pas vraiment son genre de beauté. L’intellectuel selon son vœu serait plutôt un chercheur spécifique et critique. En existe-t-il seulement ? Et où rangerait-il alors les Marcel Gauchet, Pierre Rosanvallon, Jean-Claude Milner, Alain Finkielkraut et autres ? Dans la sous-catégorie « Variétés » ? Alors des noms, des noms ! L’auteur cite bien des philosophes (Jacques Rancière, Alain Badiou, Giorgio Agamben, Nancy Fraser, Toni Negri, Slavoj Zizek), un historien (Perry Anderson), un géographe (David Harvey), un sociologue (Philippe Corcuff), un écrivain (Tariq Ali), des théoriciens (Homi Bhabha, G.C. Spivak), dont on ne sache pas qu’ils soient tous étrangers à l’univers impitoyable des médias, pour la plupart marqués à l’extrême-gauche (vraiment pas de chercheurs-spécifiques-et-critiques ailleurs en cherchant bien ?) tout en reconnaissant : « La rupture entre intellectuels critiques et mouvements sociaux reste considérable ». C’est même une litote de le dire ainsi tant le fossé qui les sépare semble, dans bien des domaines, infranchissable. C’est en principe à la génération qu’il revient d’inventer ou, à tout le moins, de proposer de nouvelles utopies ; or elle semble paralysée, ce qui se traduit une étrange atonie de la contestation quand les dérèglements de l’époque devraient au contraire la stimuler.

« Elle (la paralysie) tient à la jonction entre la défaite historique des révolutions du XXème siècle et l’avènement d’une crise tout aussi historique du capitalisme, qui prive une génération d’avenir. Les plus sensibles aux injustices de la société sont les jeunes précarisés qui sont passés par l’université et ont eu accès à la culture. Les conditions d’une explosion sociale sont réunies, mais il n’y a pas de mèche pour mettre le feu aux poudres ».

Entendez qu’il n’y a plus d’horizon d’attente- ce qui devrait être inquiétant pour tous et non pour quelques uns seulement.

(« Bibliothèque de Holland House, Londres, 22 octobre 1940 » photo D.R ; « Edward Saïd en action » photo Afp ; « Le philosophe italien Toni Negri » photo D.R.)

1 180 Réponses pour Les intellectuels anéantis par la puissance des médias ?

c’est moi..toujours premier à confesse…j’ai collé au cul à tout le monde

Dans ce pedigree de la repentance, je tiens à être premier.

J’ai jamais arrêté.

Pour une fois, merci Débile.

j’utilise cette photo comme fonds d’écran depuis des années…je me souviens aussi que les chiens de garde du lobby Israélien aux USA avaient essayé de le faire virer de son job a Columbia…Columbia leur a dit ce que Said faisait pendant ses vacances, ne regardait que lui…tout ca, parce qu’il avait eu le culot de balancer des pierres a la gueule d’un tank israélien…anyways, Edward Said avait donné dans les années 90 la fameuse BBC Reith Lectures, et son sujet cette année la, c’était justement ‘l’intellectuel dans la littérature’…j’avais enregistre la lecture no 1 d’une serie de 6 mais j’avais raté le reste et la BBC n’a malheureusement pas publié le reste…je la réécoute de temps en temps quand j’ai besoin de me rafraichir les douilles…en fin de compte, pour lui, l’essence de ce qui fait un intello se résume au leitmotiv de Dedalus, le héros du ‘portrait of the artist as a young dog’ de Joyce : Non serviam!’ bref, un intello d’après Said, doit nécessairement être en dehors de tout système de pouvoir, car il représente ceux qui n’ont pas de voix…ceci étant, je ne vois personne dans la littérature contemporaine qui représente cet idéal…la plupart des romans se résument a un nombrilisme de plus en plus fatiguant…ou sont les Flaubert, Tourgueniev, Joyce et al de nos jours hein j’vous le demande ma bonne dame ? comment ? Céline ? euh…excellente suggestion, ma bonne sœur, et je vous en remercie, et je pense parler aussi au nom de Son Imminence qui prêche dans la pampa et du garde-champête, qui lui ne l’a pas lu jusqu’au bout mais faut lui pardonner ses limitations …Céline n’était pas vraiment intéressé par ceux qui n’avaient pas de voix, n’est-il pas ? en fait, a ce que je comprends, les faibles et les minorités, il n’aimaient pas trop…

D. et le saint Père m’ont bouleversée.

J’avoue m’y mettre du matin au soir.

Ca fait 5 mois que ça dure.

Mais c’est fini.

Seulement le livre, la lumière, la musique… vers l’azur.

Quand le nombre de D. dépasse 5 ou 6, je m’inquiète.

J’osais pas revenir.

Les plus foireux, la semaine dernière, c’était moi.

se retirer cela ne signifie pas s’écrouler : loin de là.

Loin du monde.

Le Pape à Galles oh !

——————————————-

il va falloir huit ans de repentance (combien de temps ça va vous prendre ?) : on n’est pas sortis de l’auberge, je reviendrai quand vous en aurez fini (je vous imagine tout -t- vierges, tout -t- neufs => je vais pouvoir être diablotine et vous faire tourner en bourrique, que de délices assurés)

——————————————-

Pas mal :

https://twitter.com/repubblicait/status/301037596451147776/photo/1

(((À poil un jour sur deux..

Mais je me rattrape après..)))

dedans j’aurais dit non aussi

La cohue après le désert.

Heureusement que je connais l’Evangile.

Pape y Muzzo…

Pape apapam

je me demande si c’est pas la neuvième ?

Pape apapam

On peut supposer une différence entre Pape Ratzinger et Pape Angelerio ?

ueda dit: 11 février 2013 à 20 h 12 min

Oui, hélas, mon cher ueda, nous sommes tous faits de lopins, comme dit le bonhomme Montaigne, et puis « Ô saisons, Ô chateaux… », vous connaissez la suite. Mais mon trollage m’a tout de même appris quelque chose : je ne connaissais ni « nazin » ni « verre de montre » (que j’aime particulièrement. Dans ces conditions « fêler le verre de montre » est tout un programme, pas si éloigné de Proust). C’est le Bordas des synonymes, analogies et antonymes, que je garde toujours à portée de main, qui me les a révélés.

Il faut tout de même rassurer Alec. Le pompon du pire était pour moi. Penser Courbet et écrire imperturbablement « Manet », me fait gagner haut-la-main. Je m’étais couché fort tard il vrai… Mais…mais, impardonnable.

Bonne soirée,

Alors ça! Y’en a un qui ne manque pas de cul..ot, à 20.52!

Et puis c’est quoi cette Ma donne chose qui flatte les biceps de Sergio ?

Le poil de Mon boug’ ??

de… de … de ..

et de Chaloux ???????

et Ueda ?????????????????????????????????

Non mais !

L’effrontée !

Pardon ?

Enfin .. oui, bon .. le tout c’est de mentir avec conviction. Les yeux dans les yeux .

(c’est vrai qu’il y en a un que je trouve particulièrement sexy…

Mais je ne dirai pas lequel. (((à cause des jaloux))) Et pas que.

Na.

Ce bidule est con! Voilà, c’est dit !

(en plus, « une veuve éplorée » n’est pas ma meilleure trouvaille et on ne sait rien de la moumoute de Benoit16, d’abord.)

>Le Pape ah verra ses…

La veuve éplorée, la reine consternée, on connaît.

Pauvre bourdon.

Une photo qui rencontre le succès :

http://www.internazionale.it/immagini/citta-del-vaticano/2013/02/11/foto-145769/

Céline n’était pas vraiment intéressé par ceux qui n’avaient pas de voix, n’est-il pas ? en fait, a ce que je comprends, les faibles et les minorités, il n’aimaient pas trop…

Ne croyez pas cela, Alec, il parle surtout des petites gens notre grand Celine, et avec une grande humanité. Voyez Le voyage.

Il ne faut pas se focaliser sur les saillies des pamphlets .

Le Pape aïe.

———————————–Non :

la Pape aïe

aïe aïe aïe

heureusement qu’en chantal 19H13 nous avons une spécialiste des affaires de l’Eglise. Ouf, on commençait à désespérer.

Daaphnée, qu’est ce qui vous arrive? On comprend rien…

Mais il y a de la profondeur dans cette phrase-là:

« Enfin .. oui, bon .. le tout c’est de mentir avec conviction. Les yeux dans les yeux . »

Le Pape Go

le Pape Gault (et Millau)

Ah. Vous avez remarquez, Chaloux ?

C’est exactement ce que je pensais, il faut y croire.

vda 18H41.

Pour votre gouverne, il n’y a pas plus de fondamentalistes qu’il n’y a d’intégristes, sauf pour les abrutis qui se croient à la page en bouffant sans mâcher toutes les b^tises proférées par les media.

Quant à la haine, vous vous la jouez, retourner à vos plumes.

même remarqué, tiens.

Tiens, tiens ..

Je sens que P.Régniez n’a pas fini d’être contrarié par cette poussée de rationalisme du Saint-Père.

Le summum de l’analyse, asseyez vous :

« Évidemment que les Allemands l’évoquent davantage leur compréhension et leur respect que leur émotion. Ils sont réalistes et savent que Pape Ratzinger a perdu sa guerre contre le modernisme (ou la modernité), et qu’il ne peut que prendre acte que par sa sélection il a déjà orienté le Collège des Cardinaux, et donc (puisque Martini, dernier grand esprit conciliaire, n’est plus) que sauf « miracle », avec le prochain la chute ne sera pas stoppée. À moins qu’il n’arrive à orienter le Collège dans le sens inverse de sa politique. On verra. Il y a aussi la possibilité que l’Église prenne conscience, finalement, de l’état actuel des choses : cultures diverses (Europe, Asie, Afrique, les Amériques) Églises diverses, mais là nous sommes dans des projections pas faciles à faire aujourd’hui. »

«… il n’y a pas plus de fondamentalistes qu’il n’y a d’intégristes… »

Peut-être, mais les archaïques obtus et incultes sont innombrables et Ph. R. est leur porte-parole.

Et maintenant la femme saoule :

« On comprend qu’il ait perdu la foi, le pontifex, il a pris l’exacte mesure de l’étendue des mensonges, impostures, crimes et oppressions dont son Etat voyou s’est rendu coupable. Il a été saisi d’un rêve, le dernier songe du pape.

Il s’y est vu en chrétien tendance celtique d’avant les conciles de Whitby et de Latran. Il s’y est vu membre des aes dana, imprégné de gravité monachique et marié avec Maire, après avoir concubiné avec Siobhan et divorcé de Roisin. Il s’est vu et saint et savant.

Devant l’évidence de la révélation, continuer à incarner l’imposture romaine et ses falbalas n’était plus possible. Il a renoncé. Epiphanie. »

J’y lis surtout que « la vérité » a moins d’importance qu’on ne croit, et qu’à la longue tout mensonge est susceptible de devenir son contraire. J’ai connu ça, dans le sens inverse, deux êtres qui s’aiment à la folie et sont incapables de se le dire, qui se ratent à chaque fois etc, vont voir ailleurs, et n’ont d’yeux que l’un pour l’autre. Une rude épreuve, et une forme de fidélité assez étrange. A déconseiller formellement. Pas de moi qu’il s’agit, évidemment.

Après moi le déluge, dit le Pape.

Vous êtes là, John Brown?

Co-signons donc le 21h54.

Caught red-handed, hein.

Non il s’agit de Marlène Dietrich dans Shanghai Express de Josef von Sternberg.

A déconseiller formellement. Pas de moi qu’il s’agit, évidemment.

Comme elle est fragile ! Et salope !

C’est inouï, à ce point-là…

« Pour votre gouverne, il n’y a pas plus de fondamentalistes qu’il n’y a d’intégristes »

C’est vrai que c’est réducteur, ces étiquettes.

Disons salafiste, et n’en parlons plus. »

Je me refuse à écrire des trucs pareils. Usurpateur !

« Les exigences des systèmes de santé, qu’ils soient publics ou privés, ont d’ores et déjà amorcé une mécanique exemplaire ; il suffit d’en étendre les applications à tous les systèmes. Ecoles, prisons, entrerpises, conduites publiques et privées, on ne voit pas rien y échappe. D’un côté, l’évaluation frabrique le malade comme pure et simple occasion de diminuer les coûts ; de l’autre, elle fabrique le suspect comme pure et simple occasion de diminuer des libertés. Oscillant entre les deux extrêmes, elle fabrique l’élève comme pure et simple occasion de diminuer la circulation des connaissances, le professeur comme pure et simple occasion de diminuer un espace de pensée critique — et l’on pourrait poursuivre. » (Milner & 14)

Philippe Régniez dit: 11 février 2013 à 21 h 48 min

Et maintenant la femme saoule

C’est sûr que Bloom pratique la fumette locale, c’est « de rigueur » comme disent les américains.

Mais « femme »?

Décidément, vous n’êtes marié qu’à un perroquet.

« cette poussée de rationalisme du Saint-Père. »

Là, c’est bien fort de café ce rationalisme qui « pousse », comme un furoncle, peut-être?

Pensée éruptive ou raison qui couve?

Regardons un peu la tranche d’âge de ceux qui gouverrnent le monde. Après on s’étonnera encore que le monde soit fatigué.

85 ans pour le Pape. Il aurait dû entrer en maison de retraite depuis au moins une quinzaine d’années. Les services de santé ne sont pas bon dans l’Etat du Vatican.

(Chaloux, l’un des deux au moins est un peu masochiste ou sadique, dans ce que vous évoquez; pour ce que je pourrais imaginer, l’un des deux ne le serait pas et cela s’arrêterait )

@ 21h33, Daaphnée, j’aimerais pouvoir vous répondre quelque chose mais je n’arrive pas à retrouver le fil de la conversation, excusez-moi. l’emprunteur de pseudo de 20h49, un peu flasque mais très lâche, ne me facilite pas la tâche. désolé. j’imagine que c’est très difficile pour la modération de traiter ce genre d’usurpation, ce n’est pas sa raison d’être principale, et je le comprends bien. je préfère abandonner mon pseudo habituel et arrêter de poster sur la RdL pour rendre certains amusements plus aisés. (je reviendrai peut-être dans quelques années sous mon vrai nom, lorsque les circonstances de mon métier me le permettront.)

my name was alec and I approve this message with gay abandon.

Ceux qui comptent pour quelque chose :

Obama 52 ans

Cameron 47 ans

Merkel 59 ans

Hu Jintao, né en 1942, est le plus vieux.

Vous ne trouvez pas « rationnelle » cette décision du Pape de démissionner ?

J’ai cru comprendre qu’il invoquait sa faiblesse physique grandissante ..

Ce n’est pas ce genre de discours que l’on entend d’habitude …

(ne vous préoccupez pas des usurpateurs, Alec, .. j’aime bien vous lire ..)

« l’emprunteur de pseudo de 20h49, un peu flasque mais très lâche, ne me facilite pas la tâche. » (alec)

Grâce au coming out de D., j’ai eu l’honneur d’être (ce soir seulement):

Mesdames et Messieurs:

Thierry Traube

Bouguereau

alec

JC

Daaphnée

John Brown

Christiane

Voilà, c’est tout.

J’espère que Pierre Assouline va sévir.

La réforme oui, la chienlit non.

(Mince, Alec, c’est Abdel qui parlait de Celine,

my apologies)

Un tel bras d’honneur c’est pas souvent que ça parvient au but

Pourtant WordPress prévoit la possibilité de s’inscrire pour commenter, ce qui empêcherait le squat de pseudo, les abus, l’harcèlement. Mais les pseudo libertaires vont dire que c’est la liberté d’expression qui va en souffrir…

D est en crise.

Il y a de quoi.

Je m’en remets à Dieu, comme Wadjda

in the film d’Haifaa Al-Mansour avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani, Ahd, Sultan Al Assaf

——————————————-

il lui faudra de la grandeur d’âme. A D,

——————————————-

Je crois aux miracles et aux contes de fées.

——————————————–

Même si on n’a pas été une petite fille déterminée.

——————————————–

Le premier pas est sans doute le + difficile mais c’est faisable. Mais faudrait de belles chaussures : belles, pas bonnes, belles !

——————————————–

Pour ce soir, j’ai assez catéchumèné.

——————————————–

Shanghai Lily s’en sort bien : elle est débarrassé de Chang ; son amant britannique fera feu de paille, elle écumera Shanghai.

Marlène a dit à sa fille « seule toi me connaît assez pour écrire sur moi : les autres ne savent rien de moi » ; dans le film éponyme, son silence envers son ex-futur amant c’est quelque chose de merveilleux. Elle ne dit rien de ce qu’elle attend qu’il comprenne. L’anglais est assez lent (très, le « assez » est une litote ici) mais accro. à ses bas de soie je pense. Et à sa toison pubienne intacte et douce, parfumée. Frisée. Touffue. Noire.

Finalement, elle lui dira « mais quel lieu est le plus beau pour s’embrasser qu’une gare ? »

Montaigne à cheval aimait les trains, lui aussi et les gares.

Bonsoir

le courage cela s’apprend.

Daaphnée dit: 11 février 2013 à 22 h 21 min

Mais oui, acte rationnel, pensé et donc certainement pas annoncé dans une « poussée » comme vous l’écrivez, qui serait pulsionnelle ou émotionnelle.

Voilà, pour encore mieux me faire comprendre.

Daaphnée, je crois que c’était encore beaucoup plus compliqué que ça.

Tout est en trains de se simplifier, ce qui est trop compliqué est déjà vieux lorsqu’il voit la lumière. Les grandes constructions intellectuelles n’auront plus aucun sens si elles ne se simplifient à leur tour : concision et clarté, seules raisons d’être du savoir.

Voilà que renato se met à prophétiser maintenant. En prophète simpliste de la simplification ! On comprend pourquoi. Tout ce qui est un peu difficile à comprendre lui échappe… Brave renato, il est mignon, faut pas lui jeter la pierre, benoît.

Comme si de Galilée à la théorie du big bang, il n’y avait pas une complexification du savoir… brave renato !

Manque un truc en trop ; à chacun de voir

http://www.youtube.com/watch?v=j41GBIUQko4

Pauvre ML perdu dans un monde ancien sans l’espoir d’en sortir, je ne peux que compatir.

Ah ! ce n’est pas prophétiser ça, c’est regarder là où il faut et non chez les nostalgiques de toutes espèces.

Mais justement, de Galilée à la théorie du big bang il y a une simplification du savoir… tout depend de qui le parle…

@ chaloux

« J’ai connu ça, dans le sens inverse, deux êtres qui s’aiment à la folie et sont incapables de se le dire, qui se ratent à chaque fois etc, vont voir ailleurs, et n’ont d’yeux que l’un pour l’autre. Une rude épreuve, et une forme de fidélité assez étrange. A déconseiller formellement. »

Connu ça aussi.

Chaque échange de parole, voulant rattraper la précédente tombe de nouveau à côté, et relance le malentendu.

Chacune des parties n’en croit pas ses yeux, ses oreilles ni son coeur. Chacune est persuadée de l’absurdité de la situation: il ne suffirait que d’un mot. Mais quand le mot est adressé, c’est toujours un peu trop tard, ou de la mauvaise manière: l’un fait le plaisant quand l’autre a des yeux qui semblent jouer leur vie, ou l’inverse.

Et le face-à-face espéré par les deux se déroule toujours sous le poids de ce qui été dit ou non dit.

C’est une situation incroyable par son caractère absurde (« il suffirait de »..).

Ça peut durer des mois, voire des années.

Comme une condamnation à l’asynchronie, à perpet’…

Un jour, l’un s’en va.

Vous êtes toujours là à glander, Mauvaise langue?

Alors, votre réponse?

Que faites-vous de ce gros bagage?

(C’est pas Fr N qui parlait du « chameau de la culture »? Il peut se transformer en lion, d’après Zarathoustra)

Et rattrape celle qui se fait baiser.

Misérable.

Qui répète la même histoire : de se faire baiser.

—————————————

Exemplum.

Cicéron, la valeur de l’exemplum.

—————————————

En espérant les doigts croisés qu’ils ne se haïssent point.

—————————————-

Mais quand comme ça, par la vertu d’un rayon de pureté elle entrevoit lucidement la situation elle comprend l’ampleur de l’arnaque.

—————————————–

Allez, je vous laisse vous rattraper.

——————————————-

Elle est finalement terriblement humaine avec sa façon de ne pas savoir s’échapper.

Pareil que Sarko quand il a eu écrit « si tu reviens j’annule tout » : la seule chose qui permet de trouver une once d’honnêteté dans un monceau de malhonnêteté.

——————————————–

Ouais ben moi c’est pas le poulpe que j’ai envie de me battre quand je vois la photo linkée :

repubblicait/status/301037596451147776/photo/1

alors qu’on sait que les extraterrestres ils étaient à Thionville et tout extra-terrestres qu’ils soient je vois pas comment ils feraient pour aller à Rome en si peu de temps d’autant qu’il faut quand-même changer à Laroche-Migennes.

« Ouais ben moi c’est pas le poulpe que j’ai envie de me battre… »

C’est que vous n’avez pas idée des dimensions d’un vaisseau extraterrestre, nous avons ici des témoins, ils pourront vous garantir qu’on parle de grandeurs inimaginable pour l’humain lambda.

Sa Sainteté le Pape Benoît XVI a pris une décision à la lumière de l’Esprit.

Ce même Esprit que très peu connaissent et accueillent ici, hélas.

Je vous invite donc très sérieusement, pour une fois, à l’invoquer, cela ne pourra que nous faire du bien à tous.

_________________________________

Veni, creator, Spiritus,

Mentes tuorum visita,

Imple superna gratia

Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,

Altissimi donum Dei.

Fons vivus, ignis, caritas

Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,

Digitus paternae dexterae.

Tu rite promissum Patris,

Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus

Infunde amorem cordibus,

Infirma nostri corporis

Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius

Pacemque dones protinus;

Ductore sic te praevio

Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,

Noscamus atque Filium;

Teque utriusque Spiritum

Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,

Et Filio, qui a mortuis

Surrexit, ac Paraclito

In saeculorum saecula.

Amen.

> l’humain lambda

Je ne connais pas cette catégorie. J’ai fait une thèse sur nu.

Le blaspheme contre le Saint-Esprit est imperdonable D. Je vous le dis car vous semblez ne pas savoir où fini la prière et où commence le blaspheme.

« Je ne connais pas cette catégorie. »

Moi, par exemple, quand on cause mathématiques ou extraterrestre, je suis un humain lambda…

Je sais que le blasphème contre l’Esprit Saint est impardonnable, renato.

J’ai précisé que pour une fois, j’étais sérieux : cette prière est superbe, mais surtout extrêmement efficace pour ceux qui la lisent avec foi et en en comprenant le sens. Il est bien sûr permis de dire une version traduite.

Quant au blasphème contre l’esprit, il s’agit ni plus ni moins que de la mauvaise foi. Par exemple les pharisiens qui du temps de Jésus disaient qu’il chassait le démon par Béelzéboul, alors qu’ils savaient parfaitement au fond d’eux-même que ce n’était pas cela. Et en effet, contre cela, que peut-on ? C’est impardonnable puisque le pardon n’est pas demandé.

Et même un humain lambada…

> une importante flotte

Mais c’est pas là que vous vous approvisionnez, j’imagine.

Ce n’est pas parce que tu sais mettre de l’essence dans ta voiture que tu sais conduire.

La mauvaise langue dit: 11 février 2013 à 16 h 00 min

C’est la fin du ministère périen

Wouarf ! ML n’essayez pas des mots nouveaux,

restez avec vos trois quatre idées toutes faites, ne tentez pas l’impossible.

Ni sur la forme ni sur le fond.

Et il sait de quoi il parle, le renato…

Pétrin et baguette se réveille, il est sorti de son pétrin… faut la faire à présent ta baguette…

Les vaisseaux qu’il m’a été donné de voir n’étaient pas gros du tout, en revanche. Et même assez petits. Je dirai qu’il s’agissait de véhicules simples, d’enveloppes de transport pour entité unique.

Ce qui m’a frappé, c’est la bonhommie avec laquelle cette petite escadrille évoluait. Dans un silence total, sans empressement particulier, sans lenteur non plus. Non. Une vitesse de croisière tranquille et régulière, une vitesse de promenade. Rien d’éblouissant, rien de dangereux, simplement une escadrille de petits vaisseaux qui passait par là, juste sous mes yeux, et qui semblait me dire : jette un petit coup d’œil sur nous, puisque la question semble t’intéresser, on te fait ce petit cadeau aujourd’hui, excuse nous, on a pas le droit d’en faire plus pour toi, mais avoue que ce n’est déjà pas mal, non ?

Enfin, bon. Je ne voudrais pas passer mon temps à raconter ma vie. J’ai des engagements à tenir, et je vois que déjà je ne les tiens plus. Ça ne me ressemble pas, et je préfère aller me coucher et vous dire à demain soir.

Vot’Imminence, les bookmakers anglishes, qui se trompent rarement, donnent un cardinal noir comme favori, suivi d’un latino et d’un québécois…perso, je mets £5 sur le ghanéen…et £5 sur l’imam de la grande mosquée de Paris en outsider, juste au cas ou hein…a 5-million contre un, tous les parieurs vous diront que c’est un pari qui vaut le coup…bref, quelque soit l’élu, ils semblerait que la tendance messe en latin et abus d’enfants de chœur ne soit plus a l’ordre du jour…perso, je me demande ce que vous ferez donc, vous et vos paroissiens, si un black ou un latino était au pouvoir ? comment ? plutôt devenir juifs ou musulmans ? oui, Vot’Grace…mais z’avez pensé a la circoncision ? a votre âge, la prépuce est plutôt inélastique et il faudrait utiliser une hache …plus facile de se la faire couper carrément, a mon humble avis…du coup, plus de tentation de toucher aux gamins ni de vous chatouiller sous la soutane et vous vous débarrassez, du coup, de la raison numero uno de la chute humaine….

Raconter l’histoire d’un objet, à la radio, en un quart d’heure, et le public accroche. Seulement qui arrive à le faire peut être tenu pour savant. Les autres ne font que proférer des mots, c’est-à-dire de l’air humidifié par la salive.

…

…avec l’école obligatoire, pour payer ses taxes,…et les royalties tenants rôles et motivations de diriger l’orchestre politique,…

…des hommes conseils en dehors de ne plus s’y impliquer directement au carnaval et du moyen-âge,…et des démocraties très fragiles, avec des têtes brûlées qui s’imaginent régner en « clans » sur un territoire en dehors de toute liaison ramifié aux administrations centrales,…

…quoi encore,…des pays en état de cadavres,…pour les vautours et les hyènes de la mondialisation,…la civilisation étranglée par les morts à crédit,…morts aux espérances,…mon eau bénite,…l’argent pour le travail et les échanges,…

…le carnaval,…aux pouvoirs collabos autosuffisant,…pour vivre l’avenir en cercle fermé, tiens un château » invisible « , politiquement » correct »,…mes corporations,…mes pintades dorés privés,… » rien » que de l’intelligence, plus vraie que dame nature,…

…des places vacantes,…pour des sous-fifres à concilier les bonnes augures,…les convergences du futur a relier,…les lignes du progrès à restaurer,…la civilisation de l’Atlantide II,…ou sont les garde-fous du progrès,…mes années 1960,…mes yéyé,…les cheveux longs,…toute ces mini-jupes,…sur cartes postales timbrées des souvenirs,…

…mes amies sur mes genoux,…ou est passée mon intelligence,…çà s’en va et çà revient,…

…etc,…

La mauvaise langue dit: 12 février 2013 à 0 h 20 min

Ok mon Mimi, mais tu en dis quoi de ton « ministère périen » ?

et pis tiens, tu pourrais aussi répondre à M. Zhu, me faire enfin comprendre la différence entre l’homme et le haut-parleur.

Tu causes, tu causes, mais t’expliques pas

Bon, allez finie la récré, le Benoit le Sénile fait son caprice juste parce que ce billet est consacré aux intellos, et ça, les intellos, y peut pas comprendre, ça le dépasse, comment peut-on etc.

Si Deleuze avait jeté un coup d’oeil à ce blog, il aurait constaté qu’entre 1936 et 2013, la France n’a pas tant chanég que cela, elle est toujours traversée par les mêmes divisions: la réactionnaire, patriarcale, familialiste, territorialisée, et de l’autre, la rhizomique, machinique désirante, déterritorialisée. Les grands espaces contre le champ clôt. Et plus clôt que le Vatican, tu meurs. Ou tu démissionnes, ce qui est mourir un peu.

et vous vous êtes quoi réactionnaire, patriarcale, familialiste, territorialisée, et de l’autre, la rhizomique, machinique désirante, déterritorialisée ? si autre, quoi ?

La découverte progressive qu’ils devaient se plier à des contraintes prétendûment “mesurables” et “objectives” (c’est toujours un pouvoir qui définit ce qui est “objectif” et ce qui ne l’est pas)

—

Il n’est là rien de nouveau: qui définit quoi,etc., le primat du quantitatif sur le qualitatif, et l’imposition de contraintes disciplinaires dans le but de maximiser la productivité sont au fondement même des sociétés industrielles et post-industrielles. Le romantisme du 19e était déjà une réaction contre ce type d’aliénation que Marx théorisa si brillamment dans Le Capital.

et vous les payez avec quoi vos chaussettes bloom? avec les sous que la société de consommation ramasse sur le dos des réactionnaires, patriarcales, familialistes, territorialisées, rhizomiques, machiniques désirantes, déterritorialisées .. naturellement .. mais vous êtes un mec assez inculte pour se croire superieur aux autres ..

Comment faire comprendre à un barbaresque qu’avant de reprocher aux seuls prélats et curés d’une religion « la pédophilie enfants de coeur », il faudrait balayer chez soi et jeter un coup d’oeil dans les madrassas, dans les familles, bref partout où l’âme humaine devient sexe abusif ?! Un peu de pudeur, abdelkader, un peu de mesure, un peu de justice …

abdel n’a pas faux. D’accord, le problème de la pédophilie dans les familles est réel et probablement plus diffus que la pédophilie chez les curés. Seulement, ces derniers causent morale à tout va et prétendent nous expliquer ce qui est bien et ce qui est mal. De là la critique…

En tout cas ce n’est pas quelques cas isolées qui a ébranlé le Vatican…

un mec assez inculte pour se croire superieur aux autres ..

—

si c’est un trou du culte qui le dit…

« La découverte progressive qu’ils devaient se plier à des contraintes prétendûment “mesurables” et “objectives” (c’est toujours un pouvoir qui définit ce qui est “objectif” et ce qui ne l’est pas) »

Puisque nous en sommes aux amusettes : toute valeur est mesurable, ou alors ce n’est pas une valeur. Un exemple généralisable : la valeur de Bach est mesurable comme l’est la valeur de la musique romantique ; la valeur de Schoenberg est mesurable comme l’est la valeur de Morton Feldman ou John Cage. Il va sans dire que si on ne connaît pas les critères prendre un « mètre » est parfaitement inutile… on peut tout au plus se gratter le dos, avec…

Puis, si on parle d’opinion les choses changent, et là, l’opinion de Lady Gaga vaut l’opinion de Milner. Et là je ne développe pas car ça devrait être une évidence dans les sociétés démocratiques…

Voyons la question des médias. Aujourd’hui les médias font partie du jeu et il faut les tenir en compte. Ou alors, afin d’empêcher que Michel Onfray ou BHL (et je croix que tout le monde ici sait ce que je pense de ces deux) gagnent le devant de la scène vous ordonnez par décret que les média soient interdits à ceux qui ont comprit comment marchent les médias. Puis si le people ne suit pas vous pouvez toujours vous plaindre qu’il est bœuf…

Enfin, je ne vais pas en faire toute une histoire, vraiment pas envie : les intellectuels ont manqué à leur fonction car ils n’ont pas compris que le spectateur mesure… qu’il soit de gauche ou de droite, peu importe, comme importe peu le critère que chacun choisi afin d’évaluer le discours ; et il ne sera pas question d’objectif ou subjectif, mais de cohérence des contenus et de clarté de l’exposition. Le pouvoir n’a rien à voir là-dedans.

Cela dit, et incidemment, que journalistes et intellectuels (FrCul) parlent de « salle de shoot » est tout simplement inacceptable. On parle de « salle de consommation », les intellos humanistes ! Le fait qu’ils parlent de « salle de shoot » démontre qu’ils ne sont même pas bons pour éduquer le « bas people » (« bas people » c’est ironique dans ce « contexte »).

Pourquoi ne regarder que les uns et pas les autres ? les autres pédophiles pédagogues, religieux, moralistes, chargés d’autorité eux-aussi, on les ignore ?!

(Et le face-à-face espéré par les deux se déroule toujours sous le poids de ce qui été dit ou non dit.

C’est une situation incroyable par son caractère absurde (« il suffirait de »..).

Ça peut durer des mois, voire des années.

A condition, Ueda, que d’obscurs mobiles poussent à ne pas vouloir simplifier les choses … après tout, il y a des gens qui d’une certaine façon se complaisent dans l’absence de bonheur … dans ce que vous nommez l’ « absurde ».

Pour ma part, je ne vois pas comment on pourrait se sentir heureux si l’on ne cherche pas à être en accord avec ce que l’on ressent et avec ses idées. Le « malentendu » a bon dos quand les uns ou les autres se laissent dominer par la crainte de … je ne sais quoi.

Bon, c’était ma pensée du matin qui n’a bien sûr pas grand rapport avec le sujet, si ce n’est que lorsqu’on a un peu lu un auteur ou un autre, il ne me semble pas que l’on puisse éviter de se poser ce genre de question, avant que de se désoler qu’il y ait tant de malentendus qui puissent parasiter les relations, ce qui est fort dommage )

Enfin, la famille reste un lieu opaque de la société, il n’est donc pas facile de faire la lumière sur ce qui se passe. Les pédagogues et tout chargé d’autorité, est puni lorsqu’il est pris.

Le curé est quelqu’un en qui les familles « déposent » leur confiance, et c’est ça qui fait problème. En d’autres mots, nous envoyons nos fils à l’école par obligation ; tandis que ceux qui envoient leurs fils et filles à la maison de paroisse croient dans les valeurs que l’on y enseigne. Vous la voyez la différence ?

Les rumeurs concernant le forfait papal vont bon train:

Selon l’OPDC (Observatoire des pratiques déviantes de la Curie):

« Il aurait contracté un genre de cht***e qui menace de raviner davantage un visage déjà parcheminé par les contractions du cycle infernal componction/frustration/goupillon/confession/componction… »

D’après le mensuel V&A (‘Vocation et abstinence’):

« Sentant sa fin approcher, et malgré l’argent du silence, certains de ses en***s auraient commencé à se chamailler au sujet de l’héritage. L’affaire ne pouvait se traiter qu’en famille, loin de la puissance des médias’.

Oups ! mon 7 h 16 min est pour Observatoire des faux-culs

Dire qu’une opinion en « vaut » une autre, c’est joli, c’est démocratique, c’est humaniste, mais c’est faux si on quitte la sphère personnelle pour « mesurer » cette valeur à l’aune de la collectivité.

C’est en cela que la démocratie reste un pis aller !l’opinion de chacun vaut par ce qu’elle exprime mais l’opinion de Montaigne a plus de valeur pour la collectivité, me semble t il, que celle de, au hasard, Benoit Rhamon…!

Les media et leur puissance de nuisance ne sont que le reflet d’une société se voulant « égalitaire » à tout prix. Un intellectuel qui ne joue pas le jeu de la « démocratie médiatique » n’est plus un intellectuel : c’est un inconnu sans « débouché » !

Réfléchissez pour une fois JC, je vous en prie. En tant qu’opinions elles sont equivalentes, c’est au spectateur de choisir celle qui lui correspond. Enfin, « Tu vo’ fa’ l’americano »… et faites-le jusqu’au bout, pas jusqu’à où ça vous convient…

Ce matin JC la joue gars contre la « démocratie médiatique ». Il ne s’agit pas de jouer le jeu mais de faire un discours compréhensible, c’est-à-dire « cohérence des contenus et clarté de l’exposition ». Les gens ne sont pas si cons qu’on le dit.

Réfléchissez pour une fois JC, je vous en prie.

Supposez que, réflechissant, on ne se comprenne malgré tout aucunement… c’est possible en « réfléchissant » chacun de son côté, non ?

« Les gens ne sont pas si cons qu’on le dit. »

Faux. Ils sont beaucoup plus cons et on est toujours en dessous de la vérité !

Le fait que dans la mesure où elle ne sont pas contraires aux lois les opinions sont équivalentes est le fondement des sociétés démocratiques. Puis, si vous pensez autrement, que dire ?

Ils sont beaucoup plus cons et on est toujours en dessous de la vérité !

Vrai et c’est terrifiant ! mais comme je viens de dire qu’il est absurde de se laisser dominer par la peur ….

Bon, rien n’oblige à supporter l’insupportable.

Ah, le pape qui agit « en toute liberté », heureux homme!

« Faux. Ils sont beaucoup plus cons et on est toujours en dessous de la vérité ! »

Il ne faudrait quand même pas tirer une généralité d’une autoanalyse ou, ce qui est pire, de l’expérience qu’on a faite du monde car elle est souvent conditionnée par une erreur de perception. P. ex., en politique, n’ayant pas toujours le meilleur à disposition, les gens choisissent toujours le moins pire, mais de votre point de vue ils sont con. Non, ils ont choisi le moins pire, et c’est tout.

« une généralité d’une autoanalyse »

Très drôle ! excellentissime …! j’ai ri aux larmes !

C’est une tendance forte JC., chacun en a fait l’expérience et s’il est honnête, l’admettra.

En politique, il est impossible que « le meilleur » surgisse. Trop de cons se feront plus « attractifs » et choisir le moins pire des cons empêche le meilleur ou les meilleurs, les plus honnêtes, les moins mensongers, d’être élus ! Sauf exception.

a propos de choix renato, l’italie est en ligne de mire, nouveau pape et élections dans 15 jours, le carnaval est total ! Encore un duel Monti/ Berlusconi en vue, et du tirage sur la culotte pour leur binômes respectifs gauche droite !

Ce nouvel an chinois commence très fort .. année du serpent année de tous les dangers, la dernière X on a eu le 11 septembre après le lancement de l’euro ..

je vais m’intéresse au phénomène Beppe Grillo, sorte de Mélenchon italien, mais renato pourrait nous en révéler davantage, on est bien pauvres avec les infos :

http://italie.blog.lemonde.fr/2013/02/05/et-beppe-grillo-montait-montait/

« … choisir le moins pire des cons empêche… »

C’est un point de vue. Il faut définir un point : c’est quoi un con ? Bon, moi, d’accord, mais réfléchissons un moment. Par exemple. Il y a des gens qui voudraient que l’école apprends aux jeunes à apprécier la littérature, l’art, la musique, en plus, ça va sans dire, des mathématique, de la langue française plus une étrangère, de l’histoire, de la géographie, d’un peu d’éducation physique, etc. Si vous y ajoutez un brin de socialisation, vous arrivez à la conclusion que ces gens sont des cons car, en ayant fait l’expérience, nous savons qu’ils ne tiennent en aucun compte temps, ce célébrissime emmerdeur qui se caractérise par la mauvaise habitude de passer : il tempo passa e va.

De même pour les politiques, chacun attend quelque chose qui lui tient au cœur, or un politique doit correspondre à une majorité et c’est en ce sens que les gens choisissent le moins pire : une chose dans l’autre il se sentent représentés par ce politique en ce moment. Naturellement on peut passer sur la représentation mettre en place celui qu’on tient pour le meilleur et tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. C’est un peu comme lorsque vous ne tenez pas en compte que du temps est passé des révoltes paysannes à la démocratie actuelle, et sur cette base faussée vous jugez ce qui se passe dans les pays d’Afrique du Nord.

La démocratie, c’est ça : une majorité de vrais cons choisissent le moins pire des menteurs …

Je vote en Suisse chantal, en Italie je ne vais plus, même pas pour rencontrer les amis…

Bon, j’ai compris il n’y en a qu’un qui n’est pas con : evviva, è qui la festa ?

« Il y a en effet une passion mâle et légitime pour l’égalité qui excite les hommes à vouloir être tous forts et estimés. Cette passion tend à élever les petits au rang des grands ; mais il se rencontre aussi dans le cœur humain un goût dépravé pour l’égalité, qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau, et qui réduit les hommes à préférer l’égalité dans la servitude à l’inégalité dans la liberté. »

— Alexis de Tocqueville – De la démocratie en Amérique, T. I, première partie, chap. III (Vrin).

.. pour une X que le Goncourt avait un titre prémonitoire : « Sermon sur la chute de Rome » on ne va pas se priver de river le clou à passou qui préférait « Peste et Choléra » de Deville.

C’est quand même génial d’avoir des choix aussi positifs pour l’avenir ..

renato voyons ce n’est pas parce que vous votez en suisse que vous n’êtes pas au courant ..

renato dit: 12 février 2013 à 8 h 13 min

« Il faut définir un point : c’est quoi un con ? »

Euh, au hasard, JC ?

Oui !!!!!

Ben il est chouette le hasard

Et bien, il ne s’agit pas aujourd’hui d’élever les petits au rang des grands, mais je vous laisse le plaisir de découvrir les enjeux sans Tocqueville : il n’y a plus de café dans ma tasse et de la tartine ne restent que quelques miettes dans l’assiette… et je dois faire la vaisselle avant de sortir…

Oui, ueda, terrible abandon.

Très vrai, Chantal, du pouvor performatif (ou presque) des titres…

On attend « Les particules alimentaires » du Wellbeck roumain.

Camus est plus que jamais d’actualité avec L’étranger (trop de ces gens-là dans ce monde!)

Linda Lê aurait dû sortir Lame de fonds l’année du grand raz de marée.

H.Mantel fait dans l’indémodable avec Bring Up The Bodies.

Le timing de la sortie de La Centrale d’Elisabeth Filhol (2010)était presque parfait.

Etc.

Juste avant de sortir, de Norberto Bobbio :

« L’État et la démocratie internationale. De l’histoire des idées à la science politique », et « Le futur de la démocratie ».

Puis, pour s’amuser un moment, « Théorie pure du droit » de Hans Kelsen

Question existentielle,

vous admettrez avec moi – nous sommes plus proches que vous ne le pensez – que votre liste est incomplète !

« en Italie je ne vais plus »

D’où vient ce désamour, renato ?

non, je ne crois pas : les gens jouent des rôles et leur réalité ne correspond en rien aux rôles joués. Les gens ne sont pas cons.

Merci D pour le véhicule joli de ce matin qui tient sa route tranquillement. Je pense que si l’on a de l’essence, le véhicule et un passager difficile mais sensible et cultivé, on peut apprendre à conduire.

Charlotte Gainsbourg est en train de se faire baiser salement par Lars Von Trier. Son couple est en jeu mais pas seulement : elle aussi. Juste après se faire baiser par Pete Doherty. Elle file un mauvais coton.

Cela fait un moment que je vous signale que Lars Von Trier est une ordure.

Si un disait c’est vrai rose vous nous l’aviez dit cela me ferait plaisir. Juste histoire de reconnaître que je suis tjrs en avance sur les autres, décalée.

Je suis en train de demander ma mutation pour un pays finno-ougrien, proche de Saint Pétersbourg : rien ne me retient ici, les quatre personnes que j’aime pourront venir me voir. La cinquième est partie samedi matin le 9 février sans me dire au-revoir, ni à moi sa moitié jumelle – malgré nos quarante ans de différence, ni aux autres, tout discrètement & sans emmerder personne : je suis allée lui accrocher à son col Sainte Rita, la Vierge, un Christ et la Bonne mère.

Je ne suis pas triste, j’ai décidé cela vendredi 8 février : je vais voir ce que c’est d’avoir froid tout le temps et des journées très courtes, de toutes façons je reviendrai, et je ne sais pas si je vais l’obtenir mais j’ai le profil du poste proposé.

terrible abandon.

Va, je ne te hais point.

Helsinki en Finlande

je reviendrai chez moi quand je serai vieille, et je vivrai à mi-temps en Italie, l’été, dans un village montagnard d’où mon grand-père a émigré au nord de Turin. J’ai déjà le poêle à bois dans ma cave.

J’aurai un cheval, un âne et des poules. Je vivrai avec mes livres et avec mes animaux.

Entretemps, je retourne courir le monde, quinze ou vingt ans je ne sais pas. Pour démarrer le grand nord habité et la Russie aimée.

à +

.. salut Jacques Barozzi, j’ai une petite surprise pour toi, dans la revue Marginales je publie : Débrouille land sous le Titre générique de Master Crise, comme j’y croque les décadents je me suis permise de citer un extrait de ton interview d’Arletty sur le Bonheur.

Nous avons convention de revue ce 15 février en la librairie Joli Mai.

Bonne chance, rose, et soyez prudente…

@ chantal

Emerveillé par le nombre des revues belges listées sur votre site.

Salut, Chantal, mais comment fait-on pour lire ton article ?

.. jacques je n’ai qu’un exemplaire pour le moment, mais si tu en as le désir et puisque c’est le carême de partage, je demanderai un deuxième exemplaire, on a droit a un exemplaire par auteur 🙂

je me suis permise de citer un extrait de ton interview d’Arletty sur le Bonheur.

il faut dire « je me suis permise »en belge.

c’est un e de puissance ou d’impuissance ?

Ne te donne pas cette peine, Chantal, et consacre toi à de nouveaux articles !

Retourne à ta vaisselle, mapa !

et j’ai entendu Milner rappeler « primus inter pares »

pas la peine de paresser par essence pour faire les paressseux

Le terme paresseux (aï ou unau) est le nom vernaculaire donné à certains mammifères d’Amérique tropicale appartenant au super-ordre des xénarthres.

Folivora est le nom scientifique du sous-ordre auquel ils appartiennent wiki

je ne suis pas folivore

Vous tirez tout de suites des conclusions hâtives Jacques. Le fait de n’aller pas quelques part ne signifie pas nécessairement désamour. Et d’un autre côté, voter en deux pays ne me semble pas ce qu’il y a de plus honnête.

Si c’est pour faire du tourisme mon Grand Tour je l’ai fait plus d’une fois. Et les amis je les rencontre ici et là selon les déplacements de chacun, ce qui est plus intéressant car les gens autour ne sont pas fixé sur la politique locale… ce sont les nouvelles voie du réel…

Rose, des journées courtes ? Je croyais que, plus ou moins, les nuits et les jours ont six mois de durée ?

L’article touité par Pierre Assouline sur le fameux discours de Miguel de Unamuno, revoie indirectement à une tradition intellectuelle allemande devenue espagnole et complètement ignorée en France.

Le philosophe allemand Karl Christian Friedrich Krause (1786-1832) qui a étudié avec Hegel, Fichte et Schelling, sans jouir d’une reconnaissance, voit ses oeuvres traduites par un jeune Espagnol venu à Heidelberg, Sanz del Rio.

El Krausismo devient dans le monde espagnol la pensée qui imprègne (contre l’Eglise) les projets de renouveau intellectuels et académiques jusqu’au siècle dernier (sciences sociales, etc.).

Europe?

Quelle Europe?

Nous ne connaissons pas nos voisins.

http://rgi.revues.org/1004

C’eût été avec plaisir, j’ai reçu 2 goûts dédicacés par l’auteur

je ne propose plus à personne de participer, Montaigne à Cheval glande à perte de vue, Philippe Régnier édite des fonds de tiroirs, Ramiel s’auto édite, et ML traduit avec ses pieds ..

C’est pas avec eux que l’occident va briller au firmament ..

Allant chercher quelque opinion sur le rôle politique des penseurs intellectuels, je tombe sur Raymond Aron et son « Opium des intellectuels » 1955. On peut trouver ceci :

« Cherchant à expliquer l’attitude des intellectuels, impitoyables aux défaillances des démocraties, indulgents aux plus grands crimes, pourvu qu’ils soient commis au nom des bonnes doctrines, je rencontrai d’abord les mots sacrés : gauche, révolution, prolétariat. La critique de ces mythes m’amena à réfléchir sur le culte de l’Histoire, puis à m’interroger sur une catégorie sociale à laquelle les sociologues n’ont pas encore accordé l’attention qu’elle mérite : l’intelligentsia. »

Au moins c’est clair : pour Aron, un intellectuel en politique, c’est quelqu’un qui se trompe sans cesse !

(il faut avouer que Jean-Sol et Momone allant à Téhéran rendre hommage à ce fou furieux de Khomenei …)

qui a étudié avec Hegel, Fichte et Schelling, sans jouir

ça m’a fiché un coup de lire ça zouzou..

c’est quelqu’un qui se trompe sans cesse !

..des gars qui croient que le pire n’est pas certain..aimons nous les uns les autres jicé

ML traduit avec ses pieds

alialo..allah ?

« aimons nous les uns les autres jicé »

D’accord ! mais sans gode-ceinture…

chantal ne serait pas keupu ?..je vois des keupu partout

D’accord ! mais sans gode-ceinture…

pas de ça entr’hommes

pas bin fine, la fille, pardine!

Le fait de n’aller pas quelques part ne signifie pas nécessairement désamour.

comme je disais a jicé..loin de l’oeil loin du coeur

..c’est grossier mais c’est bon

Retourne à ta vaisselle, mapa !

notre benoit aurait dit « vadé rétro to ze kitchen salope »..c’est là qu’on voit qu’on est orphelin

bouguereau sans B16, c’est comme une choucroute sans moutarde, qu’est-ce qu’il va faire de ses journées, des lasagnes au gode – ceinture ! Oups !

Tiens, le Nord-Corée vient de faire exploser son pape à ailes.

Pour mémoire, le 38e parallèle traverse le Shandong, le Shaanxi et le Hebei, passe au nord d’Athènes et de Murcie, survole le Missouri, et la Californie, avant de plonger direction Honshu puis vers la péninsule coréenne où il départage les rouges des bleus, sous forme de zone démilitarisée (laquelle ne pèse pas bien lourd au regard des zones éminemment militarisées circonvosines)

Habemus trouillam?

des lasagnes au gode – ceinture

Cette fille a un humour! Originale, en plus.

« une catégorie sociale à laquelle les sociologues n’ont pas encore accordé l’attention qu’elle mérite : l’intelligentsia. »

Ils attendaient le grand penseur Jean-Marie Le Pen, sans doute, JC ?

Auparavant, Popol et Simone, ils avaient pas déjà rendu visite au grand Fidel de Cuba ?

Cette journée a couronné l’anéantissement des piliers essentiels à la survie du bougre : son faux ennemi juré virtuel et son canasson haché menu par les médias , toutes ses thèses méfiantes sont donc confirmées, il jouit intérieurement, ach je l’avais bien dit !

Vous êtes injustes avec ML, pendant qu’il traduit de l’Allemand, il oublie de nous parler d’Israel, promis selon lui à un avenir intersidéral !

Vous m’avez trop fait baigner dans de l’huile rance, les gars!

Habemus trouillam?

la tête sous l’oreiller c’est bon..ha on voit bien que toi aussi tu es orphelin kabloom

ueda a oublié de demander à ML s’il voyait une différence entre les intellectuels et l’intelligentsia ?

Enzo Traverso a choisi de l’ouvrir en se référant non à un livre, ni même à un penseur mais à une photographie de l’Agence France-Presse datant de 2000.

au commencement était l’actingi mage

J’aimais tendrement B16, moi, il va me manquer le pontife théologien ! Pas tout à fait le style Borgia détendu-bandant que j’adore, mais personne n’est parfait. Pas étonnant : un type qui avait reçu une formation chez les jeunes scouts teutons de l’époque, il ne pouvait être entièrement bon. La preuve, il a fini Pape usé.

l’intelligentsia ?

vont tous péter avec la bombe des niakwés!

pas spécialement à mon humble avis, selon jean-jacques rousseau et plus particulièrement dans la nouvelle héloïse, l’intellectuel saint preux amoureux déçu de son élève julie, s’en va faire le tour du monde pour oublier sa peine ..

la troisième guerre mondiale sera la jauniss ..

tout ce qu’hitler n’a pas accompli, le dynamisme chinois va l’exécuter, pour le moment ils nous achètent, l’euro est historiquement haut, on ne peut plus rien vendre ..

et j’ajouterai : signe des temps Céline Dion chante avec Psy !

Chantal, Psy est un chanteur de la Corée du Sud.

Chantal, si l’ami Mauvaise Langue tombe sur votre « tout ce qu’hitler n’a pas accompli, le dynamisme chinois va l’exécuter », vous allez le sentir passer !

Jusqu’à un âge avancé, Papa tint une maison de vins et spiritueux en gros . A l’heure du dîner, après une longue journée de labeur, verre en main devant la soupière, il vaticinait longuement, l’oeil perdu dans les empyrées de la pensée. Nous l’écoutions dans un profond recueillement. C’est comme ça que me fut inculqué le respect des intellectuels.

merci tkt !

« Opium des intellectuels » est de 1955 et vu les comiques qui pontifiaient à l’époque ce fut un livre facile à écrire : les choses à savoir se savaient déjà, donc plutôt que d’erreurs des intellectuels je parlerais de connerie sans autres nuances car ils n’étaient pas seulement loin de toute forme de démocratie, ils étaient aussi dépourvus de toute capacité d’analyse. D’un autre côté, puisque les données ne sont plus les mêmes, en parlant de la connerie de la masse vous n’êtes en rien diffèrent de ces intellectuels dont vous employiez les erreurs pour vous gargariser.

En outre, il faudrait comprendre de quoi vous causez lorsque vous causez politique car seulement les plus passéistes pensent encore au « meilleur d’entre nous » comme possibilité pour venir à bout de quoi que ce soit. Les autres, même le moins cultivés, savent que la politique étant médiation, personne ne peut obtenir tout ce qu’il demande. Mais, certes, si vous attendez l’homme providentiel, le meneur d’hommes, vous vous êtes trompé d’époque, et votre point de vue « tous des cons » se comprend… comme moment comique, mais il se comprends.

Gode-ceinture pour tout le monde ! c’est ma tournée.

(Tout de même, jambrun, appeler votre mère « la soupière »… ça fait Dominici Père surnommant sa chère et tendre, « la sardine »)

« l’intellectuel saint preux »… N’importe quoi !

La Chine se démocratise petit à petit tout de même. Rien à voir avec le nazisme en tout cas.

JC c’est d’une logique implacable pourtant, pour faire la guerre il faut les moyens, opprimer pendant au moins deux générations, produire en mass et puis tout faire péter.. la guerre est un luxe pour pays émergents, pas pour une société décadente. Nous on assiste, le pape prend sa retraite, on fait joujou avec notre héritage démocratique.

renato, par compassion, je n’envenimerai pas les choses…mais vous mériteriez !

n’importe quoi non, saint preux est un professeur de philosophie , relisez vos classsique ML.

Le problème c’est que les « erreurs » des intellectuels ne peuvent pas vraiment être qualifiées d' »erreur ». C’est plutôt un aveuglement volontaire. La servitude volontaire, La Boétie a tout compris.

On s’en fout que saint preux soit prof de philo. Aucun rapport avec un intellectuel. Savez vous seulement ce qu’est un intellectuel ? On peut en douter…

ML vous n’êtes pas bien fin, vous auriez pu me répondre que saint preux est un personnage pré-romantique issu d’un roman épistolaire de Jean-Jacques rousseau qui se déroule en partie aux pieds du Leman. Il met en jeu la différence de classe et la différence d’âge. Il ne fait pas partie des salons ni de l’intelligentsia.

vous confondez probablement avec le musicien éponyme à l’eau de rose, saint preux ..

pour ce qui est de la définition d’un intellectuel, je vous laisse devant votre miroir.

chantal, avec la résolution du XVIIIe congres le dynamisme chinois a pris un coup dans l’aile, et puisque leur intérêt est le Pacifique cela va retarder les choses si non en modifier le cours. Puis, jamais oublier qu’en entrant dans OMC et en s’adéquat à l’art de l’Occident ils ont perdu la guerre idéologique… et maintenaient, manque de pot, pour garder un marché il votent à scrutin secret dans l’une des plus grandes entreprises du pays… il n’y a plus de religion ! Enfin, allez les chercher les infos, ne vous contentez pas de celle que les épouvantails vous servent avec le souper.

« Aucun rapport avec un intellectuel. » (ML)

Mais si, c’est une interprétation possible.

Un précepteur comme saint Preux n’était pas (seulement) un domestique. Rousseau avait connu cette position (comme bien d’autres). Saint Preux, animé de l’esprit « philosophique », pouvait être un intellectuel en herbe.

Evidemment si vous adoptez le myopisme faisant remonter l’intellectuel à l’Affaire Dreyfus, la messe est dite.

Pas oublier qu’il n’a pas lu Max Weber… ueda, et le Tristram non plus, autrement il comprendrait ça :

le musicien éponyme

Homonyme, c’est mieux.

« un cardinal noir comme favori, suivi d’un latino et d’un québécois »

C’est du néocolonialisme..ça plaît à adolf tégniez la sangsue, mais il dit que la volonté de dieu c’est que ces gens là sont juste bons comme esclaves

«On ne sait même pas si Benoit16 était poilu! »

Il a couvert des prêtres pédophiles, à son âge

Par compassion ou pas JC, faites un peu ce que vous voulez, mais j’y peux rien moi si vous voyagez dans les années 50…

DHH avait donné son avis sur l’adjectif et le substantif « intellectuel ».

ML refuse donc de nous donner « sa » version de ce qu’est, selon lui, un intellectuel.

Nous resterons dons sur notre faim d’en savoir plus.

Dommage, exprimée par langue de vipère, la définition aurait fait jurisprudence parmi les lecteurs de la RdL.

ML croit aux extraterrestres et à la victoire du judaïsme sur toutes les autres religions. Pas très sérieux

La mauvaise langue dit: 12 février 2013 à 12 h 11 min

Savez vous seulement ce qu’est un intellectuel ?

ML, comme c’est un peu la question du jour, vous pouvez nous proposer votre définition ?

renato je connais très mal l’asie, je suis comme tout citoyen européen remplie de préjugés sur eux, je regarde des documentaires sur arte c’est dire si je suis au courant .. mais je m’efforce à ne pas lire que simon leys et philippe paquet, jérôme garcin est parti faire un tour par là cette année son épouse est asiatique. Nicolas ancion aussi est en asie avec les sous que lui rapporte sa pièce sur Mittal.

« Pas oublier qu’il n’a pas lu Max Weber… ueda, et le Tristram non plus »

Ni Milner, ainsi que ueda l’a montré indirectement. S’il avait lu Milner, il aurait répondu fort simplement à la question que ueda lui a insidieusement posée. Pourquoi « être parlant » ? C’est clairement dit dans le texte. Mais, ne l’ayant pas lu, ML a répondu bêtement : « c’est évident ». Or, ce n’est pas évident du tout. C’est bien pourquoi Milner s’emploie à l’expliquer.

Qu’est-ce que vous dites là Tierry, j’avais cru comprendre qu’il croyait dur comme fer que l’antijudaïsme aurait été la religion du futur…

Les intellos de droite ça n’existe pas (les gens de droite qui se prétendent des intellectuels sont des néocons)

Dans le vaste éventail des gens exerçant une activité intellectuelle plus ou moins reconnue et généralement rémunérée d’une façon ou d’une autre, l’intellectuel proprement dit peut s’identifier grâce à un critère infaillible : sa rigoureuse inutilité. Il est toujours possible de reconnaître l’utilité des cogitations d’un physiciens, d’un géologue, voire d’un historien : jamais de celles d’un intellectuel. Althusser à rien. Régis Debray non plus. Foucault, à pas grand-chose. A moins d’envisager la question sous l’angle du divertissement. On peut trouver dans la production d’un intellectuel une source de divertissements spéciaux, mais réels. De ce point de vue, Heidegger est ni plus ni moins divertissant que Feydeau ou que Nolwen Leroy. Personnellement, je préfère cette dernière, pour des raisons qui n’échapperont, je pense, à personne.

JC dit: 12 février 2013 à 12 h 39 min

Les intellos de droite ça n’existe pas

Si c’est jicé qui le dit…

Sont tous là à chauffer le Mimi, ça va barder!

Sauf pour Chantal qu’est déjà toute éponymée.

Bon, l’acception zolienne qui dura l’espace d’un matin bien à part, c’est quoi un intellectuel ? Non, parce que là je commence à voir des éléphants rose qui passent sur le mur d’en face et je suis sûr qu’ici nous n’avons pas d’éléphants rose.

Et maintenant c’est John Brown qui veut nous faire croire qu’il a lu Althusser (!), Foucault (grands dieux) et… Heidegger !!

…

…déjà,…d’être un pape très « classique »,…de là,…avec ce que les fascistes ont laissés comme territoire au Vatican,…avec les accords du Latran,…

…

…Bon,…faire le guignol d’y croire au règne des règnes,…avec toutes les obédiences variées de la chrétienté forcée et autres assimilées aux bibles particratiques des victimes-oppreseurs de tout les paradis et fiscaux,…

…se voir cordialement,…invité à devenir le bouc émissaire des abrutis des peuples,…invité a se forcer d’en être l’ambassadeur des maux de la terre,…et des maux entre chrétiens et chrétiens de testament divers, le Bouddha, le à l’islam, le au premier testament, le au à la Bourse des valeurs,…il y a pléthores de graffitis sur sa messe du Dimanche,…sur les connivences à qui rendre » suprême » en premier ou à tour de rôle,…et Syrie,…

…les guerres « justes » sociales,…

…le nouveau Pape,…le dimanche,…il envoie des €uro’s, et $ Dollards , £ivre Sterlings,…par son bal-con,…en remplaçant la neige,…la foule le miracle dominical,…

…enfin un maître des « culs-tes »,…excathédra,…

…les guerres fratricides des peuples victimes et opprimés,…pour en garder de la vindicte martyr,…

…jeux des misères pour faire de l’histoire en manque du progrès,…les clefs du pape ou le conservatisme du moyen-âge,…suivant sa naissance et son obédience,…

…l’amour par les différences exacerbées à catégorisées,…les pensées rétrogrades pour en être d’un partis à se foutre du monde sous le parasol,…des rouages du profit des crises inventées pour en être indispensables du ciment des états et des » châteaux invisibles » à l’oeil nu,…du compte en banque,…mes fondées de pouvoir, ou en êtes vous,…réunion d’obscurantisme du judicieux « raison d’état »,…des libertés financières pédophiles,…mes continents à crédits,…

…etc,…la mort et l’amour des guerres pour la liberté d’écrire l’histoire à rien foutre,…des victimes ou profiteurs,…

…l’histoire pour le plaisir,…des fous,…

…

JC dit: 12 février 2013 à 12 h 39 min

Les intellos de droite ça n’existe pas (les gens de droite qui se prétendent des intellectuels sont des néocons)

Commentaire à conserver précieusement :

– JC se conçoit comme intellectuel

– Il s’admet de droite (extrême devrait apparaître prochainement)

1180

commentaires