« Musique de chambre » et la vocation de Joyce

Musique de chambre (Chamber Music, traduit de l’anglais (Irlande) par Olivier Litvine, (95 pages, 20 euros, édition bilingue, Caractères), est le premier ouvrage de James Joyce. Si ses œuvres en prose, par leur complexité, semblent éclipser ce recueil de courts poèmes lyriques, il reste que par maints aspects, c’est un des livres les plus intimes jamais écrits par Joyce, une œuvre qui n’a jamais cessé de hanter son imagination. C’est par la poésie que Joyce entra en littérature : son ambition initiale était sans conteste de devenir un grand poète irlandais.

Musique de chambre (Chamber Music, traduit de l’anglais (Irlande) par Olivier Litvine, (95 pages, 20 euros, édition bilingue, Caractères), est le premier ouvrage de James Joyce. Si ses œuvres en prose, par leur complexité, semblent éclipser ce recueil de courts poèmes lyriques, il reste que par maints aspects, c’est un des livres les plus intimes jamais écrits par Joyce, une œuvre qui n’a jamais cessé de hanter son imagination. C’est par la poésie que Joyce entra en littérature : son ambition initiale était sans conteste de devenir un grand poète irlandais.

Lorsqu’en 1899, son compatriote W.B. Yeats publia The Wind Among the Reeds (Le vent dans les roseaux), recueil qu’il admirait profondément et dont il en connaissait de nombreux poèmes par cœur, Joyce comprit qu’il ne pourrait jamais être meilleur poète que Yeats.

Joyce se lança dans l’écriture d’œuvres en prose avant même d’avoir achevé Musique de Chambre: les premières nouvelles de Gens de Dublin datent de 1903, alors qu’il était encore occupé à la composition de ses derniers poèmes. (Les derniers poèmes de Musique de Chambre portent la mention « La Tour, Sandycove »[1] et sont dédiés « À Nora », ce qui les situe sans ambiguïté à l’été et à l’automne 1904, juste avant leur départ pour l’Europe continentale). A la même époque, il écrivit un essai, Portrait de l’artiste, sa première déclaration d’indépendance artistique, ainsi qu’un poème, Le Saint-Office, satire mordante du milieu littéraire dublinois.

En réalité, Joyce fit ses adieux à la poésie pendant la composition de Musique de Chambre, qui marque à la fois le début et la fin de sa carrière poétique. (Le recueil Pomes Penyach, publié en 1927, offre une vision radicalement différente de Joyce poète: d’inspiration beaucoup plus autobiographiques, moins ironiques, les poèmes qu’il contient expriment de façon assez directe la trahison, l’exil, l’anxiété et le doute de soi chez un auteur qui atteint la maturité et approche de la cinquantaine)

Il reste que Musique de chambre n’a jamais cessé de hanter Joyce. En 1909, à la suite d’une des querelles les plus spectaculaires qui affecta sa vie de couple, il envoya à Nora[2] une édition reliée en vélin qu’elle dit plus tard avoir toujours “chérie”. Ces poèmes furent toujours associés à Nora, incarnation de la plénitude mystique de la jeune fille hautement désirable à qui ils s’adressent.

« En un sens, tu n’étais pas cette jeune fille pour qui j’avais rêvé et écrit les vers qui t’enchantent tant maintenant. C’était peut-être (telle que je la voyais en mon imagination) une jeune fille dont la beauté grave et rare avait été façonnée par la culture des générations antérieures…J’ai constaté ensuite que la beauté de ton âme dépassait celle de mes vers. Il y avait en toi quelque chose de supérieur à tout ce que j’avais essayé de mettre dans mes poèmes. C’est pourquoi ce recueil t’est destiné. Il exprime mes désirs de jeunesse, désirs dont tu fus, mon amour, la réalisation même ».

Il est toujours difficile de faire la part de l’ironie chez Joyce; à l’égard de Musique de chambre, il pouvait faire montre à la fois d’une d’ironie féroce (« Je n’aime pas ce livre, je souhaite simplement qu’il soit publié et que l’on en parle plus », déclara-t-il un jour à son frère Stanislaus) et d’un attachement quasi-sentimental. Il écrivit à Stanislaus qu’il souhaitait approfondir « cette expression personnelle dont je comprends maintenant qu’elle se manifesta pour la première fois dans Musique de Chambre ». Peu à peu, ces poèmes devinrent le symbole sa jeunesse dublinoise, jeunesse dont il ressentait plus fortement la perte à mesure que passaient les années d’exil.

Après avoir lu ces poèmes, Ezra Pound salua en Joyce un poète proto-moderniste, en particulier pour le poème lyrique qui clôt le recueil « J’entends une armée charger sur ces terres ». Force est de constater que Joyce n’explora pas plus avant la veine poétique puissante et cruelle qu’avait décelé Pound dans ces vers. Les poèmes de Musique de chambre se caractérisent plutôt par leur délicatesse, leur extraordinaire concision, et le soin que Joyce apporta à leur agencement.

Musique de chambre offre une vaste palette poétique qui mêle chanson, ballade, rondeau et quatrains, complexité des réseaux métaphoriques, subtilité et variété dans la répétition des symboles. Ces poèmes sont très écrits. Dans Musique de chambre, Joyce innove en matière de versification : il fait appel au dactyle[3] et au spondée pour marquer le tempo et, dans nombre de poèmes du recueil, témoigne d’une dilection particulière pour le rythme ternaire en fin de vers: “O, it is for my own true love, / That is so young and fair.”[4]

C’est en composant ces poèmes que Joyce affina sa maitrise des possibilités qu’offre le langage poétique, une richesse dont il allait ensuite tirer largement profit dans ses grandes œuvres en prose. L’élément musical, contenu dans le titre, se manifeste sous des formes multiples tout au long du recueil. A bien des égards, c’est une poésie archaïque qui nous est donnée à lire, qui revient à la notion de poème lyrique tel que le pratiquait la prérenaissance, dans laquelle paroles et musique sont indissociablement liées.

In fine, les poèmes de Musique de chambre sont des poèmes d’amour. Si au début ils s’efforcent d’offrir une image idéale de la bien-aimée, à la fin, on comprend que, pour Joyce, c’est dans la personne physique de Nora que s’incarne la bien-aimée. Le dernier poème à avoir été composé pour le recueil annonce à la fois la vocation du poète et sa détermination à aimer:

Celui que la gloire a déserté,

Qui n’a point trouvé d’âme pour le suivre,

Qui n’a que mépris et colère pour ses ennemis,

Et ne jure que par l’ancienne noblesse,

Celui-là, solitaire considérable,

A son amour pour compagnon.

Ce poème est l’expression de la puissance du poète, de “l’ancienne noblesse” et du caractère “solitaire” de la vocation poétique ; en même temps, il se contente de décrire le poète sans lui attribuer une quelconque action précise – le poème ne contient aucun verbe principal. La puissance du poète se résorbe dans la fidélité passive à « son amour ». Peu importe que cet amour renvoie à la poésie, ou sa bien-aimée. Joyce exprime là une vocation qui mêle puissance poétique et fidélité amoureuse, un témoignage qui n’est pas sans rappeler le monologue de Molly Bloom à la fin de Ulysse. C’est cette vocation que Joyce poursuivra dans les années à venir, lorsqu’il composera les grandes épopées de la modernité.

[1] Ndt. Référence à La Tour Martello à Sandycove, station balnéaire du sud de Dublin, où Joyce passa quelques jours avec des amis en 1904 et où se déroule la première scène de Ulysse. Cette tour est maintenant un musée consacré à Joyce (James Joyce Tower and Museum).

[2] Ndt. Nora Barnacle, qui fut la muse de James Joyce.

[3] NdT. L’anglais fait se succéder les syllabes faibles et fortes, c’est à dire inaccentuées (u) et accentuées (-). Cette alternance entre faible et forte, constitue le rythme. Le dactyle est un ensemble de trois syllabes dont la première est accentuée et les deux dernières non accentuées (– uu) “He who hath / glory lost…”, alors que le spondée consiste en deux syllabes accentuées (– –) “in that heart.”

[4] Ndt. Il est hélas quasiment impossible de “rendre” ce schéma rythmique à la traduction.

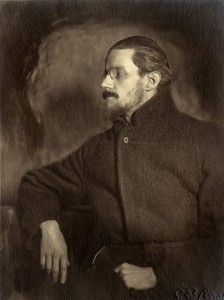

(« Marc C. Conner » photo D.R. ; « James Joyce, Zurich, 1918 » , photo C.Ruf, University at Buffalo, The State University of New York)