Tchang comme s’il n’y en eût qu’un

Il s’appelait Tchang Tchong-Jen (1907-1998) mais il était universellement connu sous le nom de Tchang comme s’il n’y en eut jamais qu’un. Cette notoriété exceptionnelle, il ne la devait pas seulement à sa présence au sein de la famille de papier constituée par Hergé au fil des 24 albums des aventures de Tintin. Elle s’expliquait aussi par sa singularité : de tous les personnages sortis de son crayon, il était le seul à avoir vraiment existé dans la vraie vie sous le même nom que dans deux albums.

Issu d’une famille d’artistes de Shanghai, père sculpteur sur bois et mère brodeuse sur soie, il achève ses études à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles lorsqu’en 1934, l’abbé Gosset, aumônier de l’association des étudiants chinois de Belgique, lui fit rencontrer Georges Remi dit Hergé, à la demande celui-ci. L’auteur à succès des aventures de Tintin chez les Soviets, au Congo et en Amérique souhaitait expédier son reporter en Chine, pays dont il ignorait tout à l’exception de sa situation de victime de l’impérialisme nippon qui cherche alors à l’écraser sous sa botte en Mandchourie et à Shanghai. De cette rencontre naquit aussitôt une amitié indéfectible entre ces deux hommes de 27 ans ainsi que l’apprentissage de l’écriture chinoise (« le vent et l’os”, le vent de l’inspiration et l’os de la fermeté graphique) et deux albums : Le Lotus bleu en 1936 (aujourd’hui réédité par Moulinsart/Casterman, colorisation de l’original noir et blanc, 23 euros), où Tintin sauvait héroïquement son jeune guide en lui évitant la noyade dans le Yang Tsé Kiang, et Tintin au Tibet en 1958, aux couvertures mythiques dans l’œuvre : un monochrome rouge et un monochrome blanc unis par un même éloge de l’amitié.

A la fin du premier, Tchang, Tintin et Milou pleuraient à l’heure de se séparer alors que les sirènes du paquebot se font entendre. Pendant trente ans, Tchang anima l’école de peinture et de sculpture qu’il avait créé à Shanghai jusqu’à ce qu’en 1966 la Révolution culturelle l’envoie dans un camp se faire rééduquer tandis qu’à Bruxelles Hergé se mettait en quête de retrouver son ami disparu. Grâce à l’intercession du journaliste belge Gérard Valet et de la romancière sino-belge Han Suyin, les retrouvailles des deux amis eurent lieu en 1981 à l’aérogare de Bruxelles-Zaventem. Le moment, très médiatisé, était émouvant mais moins chaleureux que prévu, impression qui se confirma durant son séjour le temps ayant fait son oeuvre et les deux hommes ayant évolué différemment. Si Tchang, devenu directeur de l’académie des Beaux-Arts de Shanghai, avait conservé sa vivacité, Hergé, lui, était déjà affaibli par la maladie ; de plus, la question tibétaine les séparait et le tropisme du dessinateur pour l’art contemporain n’était pas du goût du sculpteur demeuré très classique. En 1985, convaincu par Danièle Mitterrand et Régis Debray de venir s’installer en France, le sculpteur chinois était naturalisé tandis que Jack Lang, ministre de la Culture, lui procurait un atelier au Hameau des artistes en contrebas du parc de Nogent-sur-Marne. Grâce à a commande publique, il réalisa des bustes d’Hergé, Mitterrand, Debussy, Poulenc, Ravel…

En travaillant à ma biographie d’Hergé dans les années 1990, j’avais lié amitié avec ce petit homme des plus attachants. De nos rencontres, j’ai notamment conservé le souvenir du jour où il me demanda de l’emmener au vernissage de l’exposition Giacometti au Musée d’Art Moderne, de son émerveillement et de ses commentaires devant les œuvres. Puis, comme convenu, il vint chez moi, sympathisa avec deux jeunes enfants et sans se faire prier leur dessina méticuleusement la réplique du dragon figurant sur la couverture du Lotus bleu. Apprenant qu’il avait calligraphié les inscriptions chinoises sur les banderoles des manifestants dans la version originale de l’album, elles lui en demandèrent la signification : « Des slogans contre l’impérialisme japonais… ». Puis, dans un sourire malicieux, il ajouta : «… et aussi : « Vive Tchang ! » ». Alors que nous allions attaquer le repas, il demanda discrètement « Vous permettez ? » puis dit à voix basse le bénédicité.

Tchang, à qui un album vient d’être consacré autour de ses tribulations dans l’Europe des années 30 (Tchang Tchong Jen artiste voyageur, Moulinsart/Casterman, 25 euros) est présent (et comment en serait-il autrement ?) dans Hergé et le carnet oublié (430 pages, 21 euros, L’Equinoxe/georg éditeur) de Jacques Langlois, un nouvel essai qui est des rares à renouveler et enrichir le domaine bien encombré de la tintinologie (650 livres en langue française ont été consacrés à ce jour au créateur et à sa créature). Sa richesse et sa densité sont à la mesure de son originalité. Son défi est de raconter l’invention de Tintin et son inventeur à travers son dernier répertoire, inconnu des lecteurs car inédit. Il s’agit d’un simple carnet d’adresses épais de 200 pages, comportant 360 entrées rangées par ordre alphabétique, de marque Exacompta, de modèle Bradel, sous étiquette « Papeterie générale » mais dépourvu de nom de propriétaire et de date précise même si tout concorde pour la fixer à 1978, cinq ans avant la mort d’Hergé. De quoi exhaler déjà un parfum de milieu de l’autre siècle. La précieuse archive a voyagé : des mains de Germaine Kieckens, première épouse du dessinateur, qui se débarrassa peu avant de mourir de tout ce qu’elle avait conservé de son ex, elle passa dans celles de George Remi Jr, le neveu, qui la transmit à Philippe Goddin, ancien secrétaire général de la Fondation Hergé, lequel en fit don à Jacques Langlois, collectionneur tintinophile, exégète et vice-président de l’Association des amis de Hergé (ou d’Hergé, cette grave question y suscita des débats sans fin). On croirait le sparadrap du capitaine Haddock ; ce n’est pourtant pas le genre de choses dont on se débarrasserait !

Tchang, à qui un album vient d’être consacré autour de ses tribulations dans l’Europe des années 30 (Tchang Tchong Jen artiste voyageur, Moulinsart/Casterman, 25 euros) est présent (et comment en serait-il autrement ?) dans Hergé et le carnet oublié (430 pages, 21 euros, L’Equinoxe/georg éditeur) de Jacques Langlois, un nouvel essai qui est des rares à renouveler et enrichir le domaine bien encombré de la tintinologie (650 livres en langue française ont été consacrés à ce jour au créateur et à sa créature). Sa richesse et sa densité sont à la mesure de son originalité. Son défi est de raconter l’invention de Tintin et son inventeur à travers son dernier répertoire, inconnu des lecteurs car inédit. Il s’agit d’un simple carnet d’adresses épais de 200 pages, comportant 360 entrées rangées par ordre alphabétique, de marque Exacompta, de modèle Bradel, sous étiquette « Papeterie générale » mais dépourvu de nom de propriétaire et de date précise même si tout concorde pour la fixer à 1978, cinq ans avant la mort d’Hergé. De quoi exhaler déjà un parfum de milieu de l’autre siècle. La précieuse archive a voyagé : des mains de Germaine Kieckens, première épouse du dessinateur, qui se débarrassa peu avant de mourir de tout ce qu’elle avait conservé de son ex, elle passa dans celles de George Remi Jr, le neveu, qui la transmit à Philippe Goddin, ancien secrétaire général de la Fondation Hergé, lequel en fit don à Jacques Langlois, collectionneur tintinophile, exégète et vice-président de l’Association des amis de Hergé (ou d’Hergé, cette grave question y suscita des débats sans fin). On croirait le sparadrap du capitaine Haddock ; ce n’est pourtant pas le genre de choses dont on se débarrasserait !

A l’intérieur, c’est le balagan. La chronologie est sans cesse bousculée, tout se télescope, les noms et les lieux, les rajouts et les ratures, les notes en tous genres et les rendez-vous, mais c’est bourré de pépites. Il est révélateur de l’importance qu’Hergé accorde à un événement. Sur un ton et dans une démarche très factuels, il reprend à nouveaux frais les mystères, énigmes et controverses : la nature des relations avec la famille royale, le statut de sa première femme dans son travail, l’origine du prophète Philippulus dans l’Etoile mystérieuse (un ami de scoutisme nommé Philippe avec qui il venait de se fâcher, celui-ci reprochant en 1941 au dessinateur sa fascination pour « l’ordre nouveau »), l’admiration pour Félicien Marceau, l’amitié qui le liait à des fans tels que Gabriel Matzneff ou Michel Serres, les relations avec son éditeur Casterman, la rivalité avec Bob Morane et l’inimitié tenace de son créateur Henri Vernes pour Hergé etc Un nom dans le calepin suffit à ouvrir les fenêtres de la recherche et à dérouler un chapitre creusant un point de détail. Jacques Langlois figure lui-même dans le carnet : nom, adresse, téléphone. Il est vrai que depuis l’âge de 10 ans, il a entretenu durant une vingtaine d’années une correspondance régulière avec le maitre.

Langlois est du genre méticuleux, précis, sinon maniaque comme le sont souvent les collectionneurs et les archivistes, et plus encore lorsqu’ils sont tintinolâtres et hergéologues. L’esprit d’une secte mais la dimension d’une Internationale. Pas une affirmation qui n’ait sa source dûment consignée. En fait, l’étude de ce fameux « carnet oublié » est une forme originale de « Ma vie avec mon idole » puisque, outre les lettres et les rencontres, l’auteur vit de tous temps avec lui, immergé dans son œuvre comme peu d’autres, courant les ventes aux enchères, guettant les colloques, débusquant les témoins, fouillant les bibliothèques sans cesser d’être animé par une ferveur critique. Mais n’allez pas imaginer un chasseur frénétique car il est d’un calme olympien. Je dirais même plus : tout ce qu’il y a d’olympien. Ce dispositif original avait été inauguré par Brigitte Benkemoun avec Je suis le carnet de Dora Maar (Stock, 2019)

Tchang est partout entre les lignes de ce carnet mais étrangement absent à la lettre « T ». Ni nom, ni adresse, ni téléphone. « Un oubli que peut prêter à bien des interprétations… ». Mais il est bien présent dans le livre de Jacques Langlois sur le calepin, tout un chapitre lui est même consacré. Une autre absence dont l’omniprésence saute aux yeux et à l’esprit à l’issue de la lecture de ces 432 grandes pages lasérisant 200 pages de calepin : le dessin. On ne connait guère de contemporains qui n’en truffent pas leur carnet d’adresses à la diable ici ou là. Tant sont constellés de crobards plus ou moins achevés, vérifiez autour de vous. Tous ou presque sauf un : Hergé.

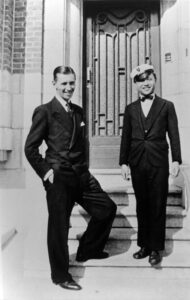

(« Hergé et Tchang le jour de leurs retrouvailles le 18 mars 1981 à l’aéroport de Zaventem près de Bruxelles » ; « Dessin de Philipe Geluck »; « Hergé et Tchang lorsqu’ils firent connaissance à Bruxelles en 1934 » photo D.R.)

642 Réponses pour Tchang comme s’il n’y en eût qu’un

« Voir la fulgurante ascension de l’aimable Vlad Zelenski. »

Est-ce à dire que vous le proposez à la tête des armées européennes, JJJ ?

La fin du monde est proche, nous préviennent les millénaristes.

Cette blague dure depuis deux mille ans, au moins.

Et dire qu’il y a des gens qui prennent ces illuminés au sérieux.

Arrêtez de nous prendre Le Tchou!

Merdalors!

« Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur »— Jr 17, 5-8

Du livre du prophète Jérémie

Ainsi parle le Seigneur

Maudit soit l’homme

qui met sa foi dans un mortel,

qui s’appuie sur un être de chair,

tandis que son cœur se détourne du Seigneur.

Il sera comme un buisson sur une terre désolée,

il ne verra pas venir le bonheur.

Il aura pour demeure les lieux arides du désert,

une terre salée, inhabitable.

Béni soit l’homme

qui met sa foi dans le Seigneur,

dont le Seigneur est la confiance.

Il sera comme un arbre, planté près des eaux,

qui pousse, vers le courant, ses racines.

Il ne craint pas quand vient la chaleur :

son feuillage reste vert.

L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude :

il ne manque pas de porter du fruit.

fameuse région reculée de Chine, le Se-Tchouan (Sichuan).

et BRECHT?

Mais qui prendra en otage la vibromontreuse wikipédienne?

La Mona Lisa de philomag? 🙂

https://scontent.fbod1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/479932679_10230472702534585_2302605604970669924_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=Fy7Unjxn4sMQ7kNvgGfZE2f&_nc_oc=AdiN1zytEeViPZpel5jXM9XCJQ1LuZD-OgIbhMSXE2C81Jyv0HDrod0hcq53VeRLB2M&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbod1-1.fna&_nc_gid=A_Hnk7gB-smdtr5MWHhY61O&oh=00_AYAB5mmRDeYkQvYnZfzLrIV4AQT8lrzZmJWL50pm3GdAeg&oe=67B7B7B1

Brecht explique que « [l]a province du Se-Tchouan de la fable représentait tous les lieux où des hommes exploitaient d’autres hommes »

Suite du feuilleton, interdit au moins de 18 ans !

Brecht and China: Towards an Ethical Subject

Zheng Jie

A thesis submitted to the Nanyang Technological University

in partial fulfillment of the requirement for the degree of

Doctor of Philosophy

2011

https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10356/46472/1/Zheng%20Jie%20%28Ph%20D%20Thesis%29.pdf

PUM

Amazon France

Decitre

Dialogues

FNAC

Mollat

Ombres-Blanches

Sauramps

Trouver en bibliothèque

Tous les vendeurs »

Acheter des livres sur Google Play

Parcourez la librairie en ligne la plus vaste au monde et commencez dès aujourd’hui votre lecture sur le Web, votre tablette, votre téléphone ou un lecteur d’e-books.

Accéder à Google Play »

Ma bibliothèque

Mon historique

La Chine imaginaire: la Chine vue par les Occidentaux, de Marco Polo à nos jours

Couverture

Jonathan D. Spence

PUM, 2000 – 259 pages

Depuis sept siècles, la Chine exerce une étonnante fascination sur l’Occident. Dès les premiers contacts, elle est apparue comme un objet de désir plutôt que de connaissance et, très vite, elle est devenue une construction imaginaire et un enjeu des débats internes de l’Occident. C’est l’histoire de la Chine comme l’ont comprise et imaginée les Occidentaux que retrace ici le grand sinologue américain Jonathan D. Spence. Pour rendre compte de cette fascination, il fait appel aux récits des voyageurs, aux systèmes des philosophes, aux rapports des diplomates, aux témoignages des missionnaires et, surtout, aux œuvres des grands écrivains qui, de Mendes Pinto à Italo Calvino, en passant par Voltaire, Segalen et Brecht, ont voulu communiquer leur vision de la Chine. Grossiers ou subtils, généreux ou empreints de préjugés, sobres ou avides d’exotisme, ces documents nous en apprennent finalement autant sur l’Occident que sur la Chine. Jonathan D. Spence est professeur d’histoire à Yale. Ses nombreux livres sur la Chine font autorité. On peut citer, parmi ceux traduits en français, Palais de mémoire de Matteo Ricci et La mort de la femme Wang. Traduit de l’anglais par Bernard Olivier.

https://books.google.fr/books/about/La_Chine_imaginaire.html?id=K3rniJvmBJcC&redir_esc=y

12.08, Il y a longtemps que nous subissons taxifolia caulerpa sans rien dire ni muofter… Elle est zen et passe son chemin. Pas d’autre solution que de lui rendre la pareille, plutôt que de lui tomber sur le tchou (en-laï) 🙂

Le ping-pong bon pour la maladie d’alzheimer ?

J’imagine savoir où classer Rose:

les français:

Il y en a où la moitié des habitants est folle, quelques-unes où l’on est trop rusé, d’autres où l’on est communément assez doux, et assez bête ; d’autres où l’on fait le bel esprit ; et dans toute la principale occupation est l’amour, la seconde de médire, et la troisième de dire des sottises.” »

— Voltaire, Candide (1759).

Jullien (actualisation)

» Soucieux de rendre compte des travaux les plus saillants de la scène philosophique, il a lancé, en 2005, l’Agenda de la pensée contemporaine, publié aux éditions Flammarion. Depuis trois ans, il donne des « cours méthodiques et populaires de philosophie » dans le cadre d’une sorte d’université libre et gratuite en compagnie d’amis et d’intellectuels soucieux de partager la pensée et d’« équiper les gens en concepts ».

https://www.philomag.com/articles/francois-jullien-la-chine-est-un-depaysement-de-lesprit

je cuide à petit feu. 🙂

je cuide à petit feu. 🙂

Que dis-je : je cuide à double feu! 🙂

Et dire qu’il va être mis aux enchères à Orléans, à seize heures de ce jour, une sculpture rarissime de Camille Claudel!

Il n’y a pas de buzz la Tchou.

Estimée entre 1 500 000 et 2 000 000 euros cette sculpture.

Tout à l’ heure en direct live sur interenchères!

Pour enchérir, pour la sculpture de Camille Claudel, dépôt obligatoire d’une caution de 50 000 euros.

Je cuide, à vos biftons! 🙂

Pour ma part, je dirais que je me classe dans la catégorie des « assez doux, et assez bête » pour qui la principale occupation est l’amour.

Vous validez, et alii ?

Pour rose, j’ai bien ma petite idée mais je la garde pour moi…

La créature qui se cache derrière ces deux pseudos débiles de « et alii » et « je cuide », c’est quoi son problème ?

De quelle maladie souffre-t-elle la bougresse ?

Ah, formidable, Vadeboncoeur.

Quand vous serez en contact avec Jean Dubray, pourriez-vous lui demander s’il peut éclaircir, pour moi la débutante, quelques pensées troublantes de la page 358 ? j’ai été étonnée – et ravie – quand il écrit que » l’originalité de Baudelaire réside dans le fait qu’il tend à associer l’athéisme à la religion; »

Panthéisme des Stoïciens ? Nature créatrice d’énergie et organisatrice des particules élémentaires ? Comme si l’ordre émergeait du chaos initial par un phénomène d’expansion étranger à notre existence sur terre. une gestation cosmique plutôt qu’un Dieu créateur… Donc, Baudelaire aurait une relation quasi mystique avec l’univers, la nature…

Plus j’avance dans cette formidable thèse plus je trouve que l’écart se creuse entre les itinéraires spirituels de Pascal et de Baudelaire.

Jean Dubray m’amuse quand il rappelle que pour Pascal, la figure du Christ éclipse la personne du Père et même celle du Saint-Esprit, « Et c’est pourquoi je n’entreprendrai pas ici de prouver par des raisons naturelles ou l’existence de dieu ou la Trinité… » (Œuvres complètes de Pascal, II, Bibliothèque de la Pléiade, fragment 419, p. 608.) même s’il écrit quelques pages plus loin : « Mais le dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des chrétiens, est un Dieu d’amour et de consolation. »;

J’aime beaucoup que Jean Dubray en revienne à la grâce. Dans « Le Spleen de Paris », Baudelaire parlera des dons des fées. Même Gratuité.

Je n’ai pas encore terminé la lecture – peut-on la terminer ?. Je lis en suivant mes intuitions. J’ai un peu survolé « Le péché originel »…, beaucoup aimé « Les voies de l’échec » et ses figures affectives. Quant au final, Les voies de la Rédemption, j’aime bien les fées de Baudelaire.

Merci pour tout.

c’est à la faveur d’une réflexion sur « la crise » que Jullien -chaire d’altérité soit dit en passant- commente « la vraie vie » comme on a dit beaucoup aussi sur la RDL,et j’avoue qu’avec le commentaire de Jullien, j’ai pensé que c’était la « question » ou « le moment » dont CLOPINE NOUS SAISSAIT, et que c’était presque sa chance, sauf qu’elle le subissait au lieu de le mettre à profit:SON profit,comme je le souhaitais pour elle;

voici donc le commentaire de Jullien,et puissiez vous en faire votre miel

https://francoisjullien.hypotheses.org/

ou, pour vous répondre plus précisément, les contributeurs de la RDLplaident pour une promotion de « l ETRE » ,ou ce qu’ils pensent dire tel,

et pour citer le travail auquel je renvoie:

; ainsi que d’un dia-logue des cultures envisagées, non plus du point de vue de leur fantasmatique identité, »

je plaiderais pour

» des ressources que leurs écarts font apparaître pour la promotion du commun. »

lien précédent

Il en a dégagé, du même coup, une philosophie qui, se déplaçant de la pensée de l’Être à la pensée de l’Autre, tente de déjouer, dans son écriture conceptuelle, la prise identitaire du concept occultant la vie ; et, par là, de développer une philosophie de l’existence en tant que promotion de ressources.

Clopine nous saisissait

E le problème de l’Antre on l’oublie ?

d’une certaine façon, les liens que j’envoie sont une manière de « crier » :vous avez vous aussi ndes ressources » et c’est ce que vous vous époumonez à décrier

La Chine ?

L’acuité de la description ironique de Michel Deguy s’exerce aux dépens des comportements sur place des occidentaux fascinés :

Notes d’un voyage vers le grand-référent

« Cependant il remarquait qu’en public, dans les rues, la Cité, les échoppes, les Européens loin de faire allusion d’un signe à leur constat d’existence réciproque, « Mr.-Livingston-I-presume » résumé au clin d’œil, aimaient ne pas se revoir, comme si chacun était seul avec l’Autre. Ce comportement s’aggravait chez certains de ceux qu’on pouvait rencontrer, fugitivement, en des halls, à des marges de réceptions, et qu’il eût aimé écouter davantage ; mais dont le comportement à l’égard de ce passager qu’aucune sinophilie résolue n’avait amené ici cette fois […] signifiait : nous n’avons pas le temps pour vous, nous sommes venus pour Elle, nous avons affaire à l’Inépuisable, et ne pouvons avoir une conversation a-sinique avec un autre que l’Autre, car aux prises avec, nous y sommes, et plus avancés que tel autre. Tout rapport transversal, si je vous reconnaissais, vous parlais […] briserait le pacte, la complicité fragile que je suis ne train d’établir avec mes hôtes. Je suis seul avec cette chose […] inaccessible et approchable, idéale et réelle […] La Chine est en seuils, s’avançant et se reculant comme la mer et ses jusants à ceux qui découvraient ses rivages […] Et si je m’arrêtais vraiment à vous, je reculerais […], comme à ces jeux d’enfant où, si l’on est vu par celui qui compte face au mur, on doit repartir à zéro. »

« Un sinocéphale en initiation ne pouvait risquer d’être retenu, détourné par un de ces Européens, de plus, de trop ; car s’il était aperçu d’un aborigène comme en train de renouer une connivence de barbare, il serait renvoyé à sa non-sinité ; il devrait remonter en deçà de la relation, fragile et essentielle comme une cicatrice, que l’Empire avait commencé à lui consentir. Son progrès au Pays de la connaissance du Pays serait infirmé ! […] toujours une autre Province, une autre Cité, plus reculée, jusqu’ici interdite, va s’ouvrir. […] À défaut de la Chine, le sinotrope fugace avait donc pu entrevoir les conditions de l’observation de la Chine et les manières d’être entre eux des Européens en Chine, pareil à un non-scientifique visitant le labo. »

« Ils donnaient leur temps à une chose que, dans le meilleur des cas, ils feraient moins bien que n’importe quel Chinois cultivé […] Et cela les contentait […] Le diaphragme les lançait de savoir qu’ils ne sauraient jamais vraiment… »

Mutatis mutandis (l’effet de mode dans ces années-là, l’écart perçu, à tort ou à raison, comme maximal), l’analyse reste transposable à la fascination exercée par d’autres pays, d’autres sphères culturelles (et aux efforts consentis par leurs envoûtés) — elle n’est pas employée comme un argument ad personam.

Par ailleurs, mieux vaut peut-être un « moteur », même coûteux dans ses excès, poussant à une quête plus ou moins vouée à l’échec, qu’une absence totale d’impulsion…

Cela précisé, entre François Jullien et Jean-François Billeter, il faut choisir (on l’avait déjà dit ici, me semble-t-il).

« Il en a dégagé, du même coup, une philosophie qui, se déplaçant de la pensée de l’Être à la pensée de l’Autre, tente de déjouer, dans son écriture conceptuelle, la prise identitaire du concept occultant la vie ; et, par là, de développer une philosophie de l’existence en tant que promotion de ressources. »

Quel pathos !

encore un lien oublié:

Cours méthodique et populaire de philosophie, 2018-2019

https://francoisjullien.hypotheses.org/1731#comment-9407

« Et le problème de l’Antre on l’oublie ? »

L’antre de l’autre ou l’antre de l’être, renato ?

L’de la Sibylle serait intéressante dans ce contexte, Jazzi

https://www.napolike.it/wp-content/uploads/2015/06/Antro-della-Sibilla-1.jpg

L’Antre de la Sibylle serait intéressant dans ce contexte !

Pardon, etc., etc.

c’est évident qu’on ne parlera pas d’encre de CHINE

mais À partir du 4 mars et jusqu’au 17 avril 2021, la galerie Berthet-Aittouares consacre une exposition à Henri Michaux, avec un ensemble de trente œuvres sur papier, de retour de Chine à l’occasion d’une exposition explorant les rapports du peintre théoricien et poète avec l’artiste Mu Xin, au Power Station Museum de Shanghai.

la date du voyage:

Michaux découvre la Chine en 1930 et publiera à son retour en 1931 « Un barbare en Asie ».

https://officiel-galeries-musees.fr/henri-michaux-retour-de-chine/

Jazzi dit: 16 février 2025 à 14h41

« Il en a dégagé, du même coup, une philosophie qui, se déplaçant de la pensée de l’Être à la pensée de l’Autre, tente de déjouer, dans son écriture conceptuelle, la prise identitaire du concept occultant la vie ; et, par là, de développer une philosophie de l’existence en tant que promotion de ressources. »

Quel pathos !

Quel pathos !

Je pense donc je suis.

Chaloux dit: 15 février 2025 à 6h17

Le secret d’une Saint-Valentin réussie, c’est comme l’a dit Louis XV à Louis XVI, de ne pas trop se charger, et de se mettre au lit de Bonne heure!

Saint Valentin ou nuit de noces ?

Christiane dit: 16 février 2025 à 13h43

Merci pour tout.

Ce qui est important c’est votre propre enthousiasme de lecture, Christiane.

La grâce, une notion essentielle pour les jansénistes!

Bonne soirée.

Quelle beauté, Vadeboncoeur, que cette citation qui clôt sa thèse, extraite du « Baudelaire » de John E. Jackson :

« (…) Baudelaire, dans ses moments sombres, s’exaspère devant l’impuissance de la réalité à répondre au vœu d’infini qu’il porte en lui et de met alors à rêver la mort comme l’au-delà, comme le dépassement du Même qui doit lui révéler « un nouveau » enfin à la mesure de son espérance. »

Oui, je lis ce livre avec enthousiasme car il me fait réfléchir à ce qui agite les pensées de Pascal et de Baudelaire. Et c’est imprévu. Tous deux taraudés d’infini, tous deux la main sur l’épaule de la mort.

Selon certains, ce type d’encre serait apparu en Inde avant d’avoir été repris par les Chinois12. Il n’existe pas d’« encre de Chine » unique et de formule fixe, et toutes les encres noires ne sont pas « de Chine », d’autant que la composition des encres n’est jamais indiquée sur les emballages. Pour les anglophones l’encre de Chine est l’« encre indienne » : India Ink, et en néerlandais l’« encre indienne orientale » : Oost-Indische Inkt. On ne connaît pas avec une grande précision les dates d’apparition des divers types d’encre.

l’encre de chine s’utilise aussi pour le tatouage. Le tatouage de la peine au visage était un châtiment dans la Chine ancienne ; l’encre servait aussi pour la décoration corporelle. Pour cet usage, un mélange de noir de carbone et d’eau suffit.

@jazzi

une mise au pont

la maison où officie Catherine Deneuve dans « belle de jour » n’est pas une maison close chic ; elle occupe un petit appartement d’un immeuble modeste, un de ces logements sociaux dits HBM construits dans Paris entre les deux guerres , ce qui donne a cette maison un air popote un décor pour ménagère de souche, vertueuse et économe qui contrastait avec l’objet des activités auxquelles elle etait dédiéedans le film

autrefois je passais tous les jours devant l’immeuble du 13 eme où le film a été tourné, quand j’allais chercher mes enfants à l’école publique qui lui fait face ;j’y ai plusieurs fois croisé Clara Malraux qui vivait dans cet immeuble à la fin de sa vie

Merci pour ce témoignage de première main, Rosanette !

Dans mon souvenir,le lieu était plutôt bourgeois et je me souviens surtout de Francis Blanche en client odieux et désopilant…

642

commentaires