Un éloge du fragment : le Fellini-Satyricon

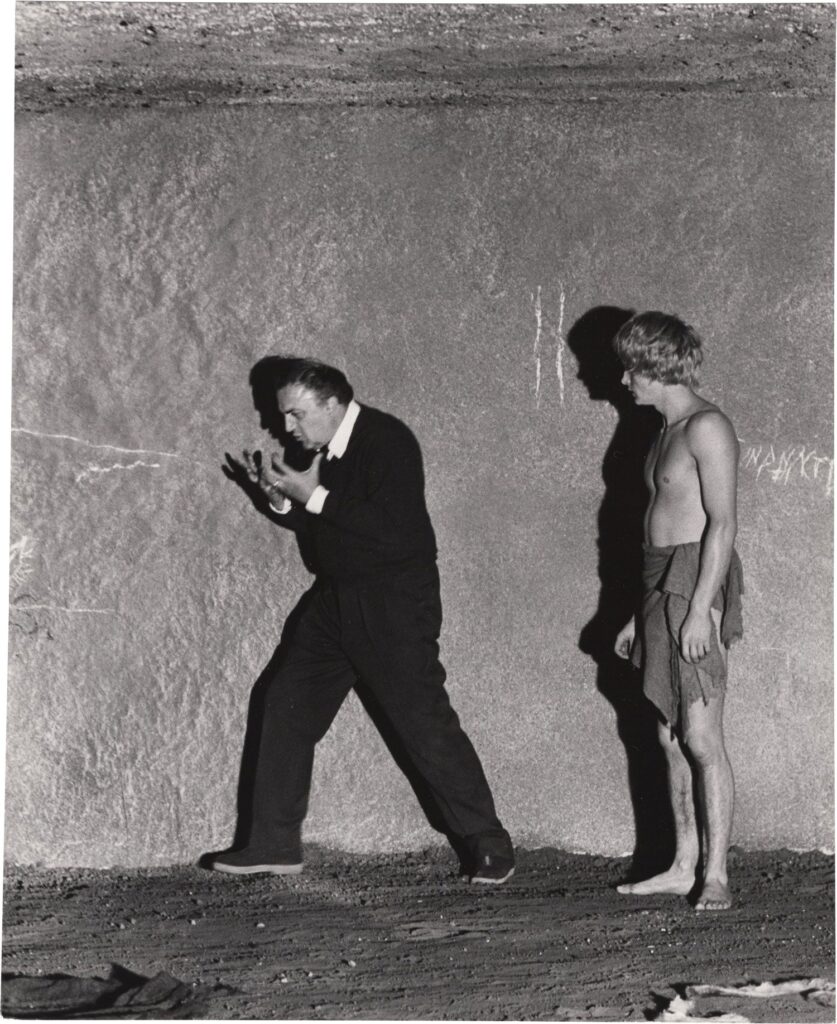

Federico Fellini s’est attaqué en 1968 au Satyricon, ce roman « picaresque » attribué à un certain Pétrone dont l’identité véritable n’est pas assurée et qui n’est pas datable avec certitude (1er ou 2ème siècle après J.-C.)[1]. Pourquoi s’y est-il intéressé (outre son goût pour l’Antiquité classique[2], partagé par beaucoup dans sa génération) ? Fellini a dit qu’il avait été fasciné par la nature lacunaire du roman de Pétrone : celui-ci ne nous est plus connu en effet qu’à l’état de fragments (des livres XIV à XVI surtout, alors qu’il a pu en comporter 24, comme l’Iliade et l’Odyssée). Il a pu ainsi laisser libre cours à une tendance fondamentale de son imagination qu’il a expliquée dans une interview donnée à Giovanni Grazzini[3] :

Federico Fellini s’est attaqué en 1968 au Satyricon, ce roman « picaresque » attribué à un certain Pétrone dont l’identité véritable n’est pas assurée et qui n’est pas datable avec certitude (1er ou 2ème siècle après J.-C.)[1]. Pourquoi s’y est-il intéressé (outre son goût pour l’Antiquité classique[2], partagé par beaucoup dans sa génération) ? Fellini a dit qu’il avait été fasciné par la nature lacunaire du roman de Pétrone : celui-ci ne nous est plus connu en effet qu’à l’état de fragments (des livres XIV à XVI surtout, alors qu’il a pu en comporter 24, comme l’Iliade et l’Odyssée). Il a pu ainsi laisser libre cours à une tendance fondamentale de son imagination qu’il a expliquée dans une interview donnée à Giovanni Grazzini[3] :

« Déjà au lycée, dans l’étude des antiques d’avant Pindare, je cherchais à combler par l’imagination les hiatus entre un épisode et l’autre. Notre prof était absolument cocasse en exigeant que de petits crétins de seize ans soient pris d’enthousiasme quand il déclamait de sa voix fragile l’unique vers resté d’un poète : « Je bois appuyé à ma longue lance[4] » et moi, de me faire le promoteur d’une hilarité grossière en inventant toute une kyrielle de fragments que nous allions lui proposer, en effrontés que nous étions…

Mais cette histoire de fragments me fascinait pour de bon. J’étais hanté par l’idée que la poussière des siècles avait conservé les battements d’un cœur éteint à jamais. En convalescence à Manziana (après la maladie qui avait failli l’emporter), dans la petite pension de famille où je me trouvais, je découvre un Pétrone dans la bibliothèque : et j’éprouve à nouveau une grande émotion. Le livre me fait penser aux colonnes, aux têtes, aux yeux qui manquent, aux nez brisés, à toute la scénographie nécrologique de l’Appia Antica, voire en général aux musées archéologiques. Des fragments épars, des lambeaux resurgissaient de ce qui pouvait bien être tenu aussi pour un songe, en grande partie remué et oublié. Non point une époque historique, qu’il est possible de reconstituer philologiquement, d’après les documents, qui est attestée de manière positive, mais une grande galaxie onirique, plongée dans l’obscurité, au milieu de l’étincellement d’éclats flottants qui sont parvenus jusqu’à nous. Je crois que j’ai été séduit par la possibilité de reconstruire ce rêve, sa transparence énigmatique, sa clarté indéchiffrable. En effet, il en va de même avec les rêves : ils ont des contenus qui nous appartiennent profondément, par lesquels nous exprimons notre propre moi, mais, à la lumière du jour, l’unique rapport cognitif qu’il nous est donné d’avoir avec eux est de nature conceptualiste, intellectuelle. Et c’est pourquoi, à notre conscience, les rêves paraissent aussi fuyants, incompréhensibles et étrangers. Le monde antique, disais-je, n’a jamais existé, mais, indubitablement, nous l’avons rêvé.[5] »

Cette fascination pour le fragment se retrouve de plusieurs manières dans son Satyricon. D’abord dans la construction du film, avec sa succession d’aventures qui sont autant de ruptures de la construction narrative, dès le début du film : on voit un jeune lettré, Encolpe, aux thermes exprimer sa colère contre son condisciple Ascylte, qui lui a dérobé son amant Giton ; puis voilà qu’il se rend à une représentation au théâtre de Vernacchio, où il retrouve Giton ; puis il traverse Suburre et ses bordels ; arrivé ensuite dans une gigantesque habitation collective (l’Insula Felicles), il se voit abandonné par Giton (qui rejoint Ascylte) mais survient un séisme qui provoque l’effondrement spectaculaire de l’Insula ; puis sans transition ni explication, le jeune lettré se retrouve dans une galerie d’art (une pinacothèque) où il s’entretient avec un poète érudit, Eumolpe, de la décadence des arts. Le film est bâti ainsi, les aventures s’enchaînant au fil improbable des fragments subsistants du roman de Pétrone.

Le motif du fragment donne la clé pour comprendre la scène de la galerie d’art (dans le roman de Pétrone, il n’était aucunement question de fragments, mais de peintures célèbres parfaitement intactes, qui « forçaient l’admiration »). Fellini lui a choisi d’y exposer des débris d’œuvres d’art antique de toutes les époques et de tous les styles, coexistant dans le plus grand désordre chronologique : éléments de tablettes en écriture cunéiforme (!), tessons historiés de céramiques grecques, pans de fresques romaines mutilées, fragments de sculpture, fonds de verres dorés de l’empire romain tardif…Pourquoi ces œuvres et pourquoi des fragments ?

Tout au long du film sont par ailleurs insérés des fragments d’auteurs grecs antiques, parfois mêlés à du turc. Et que demande à la fin Eumolpe à ses héritiers, s’ils veulent toucher effectivement l’héritage quand il sera mort ? qu’ils coupent son corps en petits morceaux (en anglais « morsel-size pieces ») et les ingurgitent ensuite ! Ce qu’ils font effectivement (comme une métaphore de l’appropriation des œuvres du passé par les générations suivantes : Eumolpe est un authentique poète).

Enfin, c’est sur une suspension du récit que s’achève le Fellini-Satyricon. Poursuivant son errance après la mort d’Ascylte et d’Eumolpe, Encolpe prend la mer, mais le commentaire en voix off s’interrompt alors abruptement : « Sur une île recouverte d’herbe haute et parfumée, un jeune Grec se présenta qui nous dit que dans les années… ». On n’en saura pas plus : la voix en effet se tait, tandis que la silhouette d’Encolpe se fige en fresque (avec celle des autres protagonistes qu’on a vu précédemment vivre et se débattre) sur des fragments de murs déjà ruinés.

Tout fragment est une énigme à déchiffrer (comme un rêve). En en faisant la matrice du Fellini-Satyricon, tant dans la structure du film (avec ses discontinuités narratives et spatio-temporelles) que dans ses innombrables détails, qu’a cherché Fellini ? Il me semble qu’il a voulu ainsi traduire l’image de l’écoulement irrémédiable du temps, qui détruit (presque) tout (mais pas tout, nous laissant dans l’incertitude quant aux intentions de l’artiste quand il créa son œuvre). Car on meurt beaucoup dans son Satyricon. Et les fragments en grec ancien que le cinéaste de Rimini a inséré dans son film sont sans équivoque, tel ce thrène que récitent les « Homéristes » lors du banquet chez Trimalchion :

« Le corps de tous cède à la mort toute-puissante, mais, vivante encore, il reste une image de notre être ; car elle, seule, vient des dieux ; elle dort, quand nos membres s’agitent, mais au contraire, quand nous dormons, elle nous fait voir, en une foule de rêves, le jugement qui s’approche pour nous récompenser ou nous punir[6]. »

C’est ce même registre (la fugacité de l’existence) qu’évoque le turc Ohran Veli Kanik dans son poème « À l’intérieur », précisément mystérieusement imbriqué par Fellini (ou par l’un de ses assistants) à l’intérieur du même passage en grec ancien[7] :

« Nous avons des mers au soleil, Nous avons des arbres couverts de feuilles, Matin et soir nous allons et venons, Entre nos mers et nos arbres, Dans le néant. »

Federico Fellini sortait en 1968, après une dépression, d’une pleurésie allergique qui faillit (c’était en 1967) lui couter la vie. Il percevait de surcroît son époque (celle du « miracle italien » d’après-guerre), à l’instar de Pasolini mais différemment, comme une fin de la civilisation[8]. Dans le De Natura rerum (II, 1144-1150) Lucrèce l’avait annoncé : « C’est ainsi qu’à leur tour les murailles qui entourent le vaste monde, succombant aux assauts du temps, ne formeront plus que décombres et poussières de ruines (…). Et déjà notre époque est en ruines… ». Sans doute est-ce pourquoi dans Fellini-Roma (1972), film lui-même bizarrement constitué de fragments hétéroclites, Fellini donne la parole au romancier et scénariste américain Gore Vidal (1925-2012), qui voit le monde aller vers sa fin… et juge que Rome est à cet égard le meilleur endroit pour l’attendre !

Concluons : après Huit et demi (1963) où il avait réalisé une formidable mise en abyme de son propre travail de cinéaste, le Satyricon est une nouvelle illustration de la quête de Fellini, à la recherche d’un renouvellement du langage cinématographique, le sien en particulier (en rupture avec la forme plus classique de ses chefs-d’œuvre antérieurs comme Les Vitelloni, La Strada, il bidone, Les Nuits de Cabiria). Il apparaît ainsi comme le contemporain des grands créateurs de formes au XXe siècle : soit au cinéma (on pense à Alain Resnais, ou à Ingmar Bergman qu’il fréquenta à cette époque), ou en peinture (Picasso qu’il admirait beaucoup[9]), ou en littérature (même s’il ne fut guère un lecteur assidu : n’ayons pas peur – même s’il en aurait ri – de citer Joyce, Faulkner, Virginia Woolf, Proust ou Claude Simon).

[1] Voir René Martin, Le Satyricon, Pétrone, Ellipses, coll. « Textes fondateurs », 1999, p. 4 et 19 : étude de référence sur le roman de Pétrone.

[2] Voir Jean-Michel Ropars, « Fellini, Archiloque de Paros et Pindare », Bulletin de l’Association Guillaume Budé, 2020, I, p. 137-147.

[3] Giovanni Grazzini, Fellini par Fellini, traduit de l’italien par Nino Frank, Paris, Champs, Flammarion, 1987. Certes Fellini a pu, conformément à son habitude, bluffer son intervieweur et Grazzini a pu aussi lui-même « enjoliver » les réponses du Maestro : mais il ne peut s’agir entièrement d’affabulation.

[4] Archiloque de Paros, fin du fragment 7 (Lasserre & Bonnard, Paris, CUF, 1958).

[5] Giovanni Grazzini, o. c., p. 138-139.

[6] Pindare, fragment 131 (CUF, IV, p. 196, texte établi et traduit par Aimé Puech), citation de Plutarque (Consolation à Apollonios, 35, 120 D).

[7] Voir Andrea Scala, « Diverse lingue, orribili favelle ? In margine al multi linguismo del Fellini-Satyricon », in De Berti Raffaele, Gagetti Elisa betta & Slavatti Fabrizio, Fellini-Satyricon. L’immaginario dell’antico, Quaderni di Acme 113, Cisalpino, Milano 2009, p. 115-132.

[8] Par la suite c’est aussi une fin du monde, celle de l’Europe d’avant 1914, qu’il évoquera dans Et Vogue le navire en 1983.

[9] En 2019 la Cinémathèque de Paris a consacré une exposition à ce sujet : « Quand Fellini rêvait de Picasso ».

Une Réponse pour Un éloge du fragment : le Fellini-Satyricon

Belle analyse du film !

Passons au scénario.

On ne connait pas grand chose de l’identité de Pétrone, qui fut le probable contemporain de Sénèque, ni même la date exacte de composition du Satiricon. Cette satire de tradition grecque et de langue latine, que l’on date de la première moitié du premier siècle de notre ère, ne nous est parvenue que par bribes. Généralement considéré comme le premier roman de l’histoire de la littérature, le Satiricon a pour cadre la Rome décadente du temps de Néron, et nous conte les tribulations de deux étudiants, Encolpe, le narrateur, et son ami Ascylte, ainsi que de l’adolescent Giton, tour à tour leur amant et domestique. Le fragment le plus long de ce savoureux roman est constitué par Le Dîner de Trimalchion, un esclave affranchi syrien, jouissant d’une immense fortune, évoquant tout à la fois, et avant l’heure, Le Bourgeois gentilhomme de Molière et Le Paysan parvenu de Marivaux. Tout entier dédié aux plaisirs et au luxe, ce sybarite accompli, désireux d’organiser un fastueux festin, souhaita convier des intellectuels à sa table. Tel le rhéteur Agamemnon et quelques uns de ses élèves favoris, dont Encolpe et Asylte. En perspective de ce dîner, dans une superbe villa de style pompéien, les deux jeunes hommes et leur Giton décident d’aller aux bains, où ils vont découvrir l’hôte truculent auquel ils doivent leur invitation. Début de ce gai reportage réaliste, dans la demeure d’un nouveau riche, dont les fresques de Pompeï attestent aujourd’hui encore de la parfaite authenticité !

« Pendant ce temps nous commençâmes à nous promener tout habillés, ou plutôt nous plaisantions et nous nous mêlions aux groupes des joueurs, lorsque, soudain, nous voyons un vieillard chauve, vêtu d’une tunique rouille, en train de jouer à la balle au milieu d’esclaves chevelus. Ce n’étaient pas tant les esclaves – bien qu’ils en valussent la peine – dont le spectacle nous avait attirés, que le bourgeois lui-même, qui, des pantoufles aux pieds, s’entraînait avec une balle verte. D’ailleurs, il ne reprenait jamais celle qui était tombée à terre, mais un esclave en avait un sac plein et servait les joueurs. Nous remarquâmes encore deux nouveautés : deux eunuques se tenaient des deux côtés du groupe, l’un avait à la main un pot de chambre d’argent, l’autre comptait les balles, non, d’ailleurs celles qui voltigeaient, en cours de jeu, de main en main, mais celles qui tombaient à terre. Pendant que nous étions en train d’admirer ces raffinements, Ménélas* accourut : « Voici l’homme, dit-il, chez qui vous allez vous faire rincer, et d’ailleurs, vous voyez déjà le début du dîner. » Ménélas avait à peine terminé que Trimalchion claqua des doigts. À ce signal, l’eunuque lui tendit le pot sans qu’il s’arrêtât de jouer. Sa vessie une fois soulagée, il demanda de l’eau pour les mains et, après s’être rincé le bout des doigts, les essuya aux cheveux d’un esclave.

Il serait trop long de décrire tout par le menu. Bref, nous pénétrâmes dans le bain et, après nous être réchauffés dans l’étuve, nous passâmes au bout d’un moment à l‘eau froide. Déjà Trimalchion, enduit de parfum, se faisait essuyer, non avec de la toile, mais avec des serviettes de laine très souple. Cependant, trois masseurs médicaux, sous ses yeux, buvaient du Falerne et, comme, en se disputant, ils en répandaient une grande quantité, Trimalchion disait qu’ils buvaient à sa santé et à ses frais. Puis on l’enroula dans une bure écarlate et on le déposa sur une litière, que précédaient quatre coureurs couverts de médailles et une voiturette à main où l’on transportait ses amours, un garçon à l’air vieillot, chassieux, plus hideux que son maître Trimalchion. Pendant qu’on l’emmenait, un musicien muni de flûtes minuscules s’approcha de sa tête et, avec l’air de lui confier des secrets à l’oreille, lui joua de la musique tout le long du chemin.

Nous autres, nous emboîtons le pas, tellement étonnés que nous n’avons déjà plus faim, et nous arrivons à la porte avec Agamemnon. Sur le chambranle était une affiche où l’on lisait : TOUT ESCLAVE QUI SORTIRA SANS ORDRE DU MAÎTRE RECEVRA CENT COUPS. Dans l’entrée même se tenait un concierge, vêtu de vert, la tunique retenue par une ceinture cerise, et qui écossait des pois dans un plat d’argent. Au-dessus de la porte était suspendue une cage d’or, dans laquelle une pie tachetée disait bonjour aux personnes qui entraient.

Pendant que, tout ébahi, je regardais tout cela, je faillis tomber à la renverse et me briser les jambes. À gauche en entrant, non loin de la loge du concierge, était peint sur le mur un chien énorme, enchaîné, et, au-dessus, était écrit en lettre majuscules : GARE AU CHIEN. Mes camarades s’esclaffèrent. Quant à moi, reprenant mes esprits, je continuai à examiner le mur. Il y avait une peinture représentant un marché aux esclaves, avec les écriteaux, et l’on voyait Trimalchion lui-même, les cheveux longs, un caducée à la main, entrant à Rome, sous la conduite de Minerve. Ensuite, on voyait comment il avait appris à compter, puis comment il était devenu trésorier : tout avait été représenté avec soin par le peintre, qui avait ajouté des inscriptions. À l’extrémité du portique, Mercure soulevait Trimalchion par le menton et l’enlevait jusqu’en haut d’une estrade élevée. Il y avait là la Fortune, pourvue d’une corne d’abondance, et trois Parques filant des quenouilles garnies d’or. »

(« Le Satiricon », traduit par Pierre Grimal, in Romans grecs et latins,

Bibliothèque de la Pléiade, éditions Gallimard, 1958)

*Le « répétiteur » d’Agamemnon.

1

commentaire