Apollinaire, Obus-Roi

Le monument appelle le monument. Apollinaire en est un dans le paysage de notre histoire littéraire : le Guillaume Apollinaire (810 pages, 30 euros, Gallimard) de Laurence Campa est son vis à vis désormais bien planté dans le champ si fertile de l’érudition. On connaît le bonhomme né Wilhelm de Kostrowitzky, issu d’une famille italo-polonaise de petite noblesse lituanienne, qui le fit parler italien jusqu’à l’âge de sept ans, avant que sa drôle de mère ne vienne s’installer à Paris. Cosmopolite en majesté, il tenait qu’un poète n’est jamais un étranger dans le pays de la langue qu’il emploie ; d’ailleurs, ses amis venus de partout, l’étaient tout autant que lui, et Laurence Campa voit juste, sans solliciter abusivement l’œuvre, lorsqu’elle voit dans le nomadisme des siens à travers l’Europe une inquiétude et une fragilité qui ont irrigué son univers pour le meilleur dans une constante recherche de la reconnaissance et de la stabilité. Si on ne l’a pas déjà entrevu du côté de chez Lagarde & Michard, on l’a nécessairement croisé dans les souvenirs ou les Vies de tout ce que la France artistique a compté de génies créateurs à la frontière des deux derniers siècles.

Impressionnant comme tout est documenté jusqu’au moindre soupir. C’est le complet absolu universitaire, plus porté par le souci de rigueur historique que par la préoccupation poétique, dans lequel l’absence de bibliographie étonne et détonne. Trop de densité tue l’émotion. Au-delà de dix noms par page, on rend les armes. Parfois, on aimerait ne pas en savoir tant, non pour entretenir le mystère mais pour alléger le propos. La langue ni l’écriture ne sont en cause car la forme en est fluide. C’est juste que la somme assomme. Nécessairement ponctuée d’éclats de poèmes, elle souffre de la comparaison, cruelle injustice dont pâtissent nombre de biographies littéraires, mais c’est inévitable.

La guerre de tranchées y est si bien reconstituée, avec un tel luxe de précisions, que c’est à se demander si l’auteur ne l’a pas faite ; il est vrai que l’usage des archives de l’Armée de terre l’ont grandement aidé à reconstituer la vie militaire du poète. Les travaux et les jours de la 45ème batterie, on dirait des pages écrites à la lueur des tirs en Champagne et dans l’Aisne. La guerre selon Apollinaire, c’est l’air à doubles croches que joue la mitrailleuse, c’est une boue qui a la consistance du mastic, de la crème fouettée ou de l’encaustique, c’est « Obus-Roi ! » et tout est dit. Le rappel de l’hécatombe dans les rangs des écrivains et des poètes, spécialité de l’auteur, est particulièrement bienvenu : près de cinq cents noms sur les murs du Panthéon.

Les Calligrammes, son grand livre de guerre, dont l’étymologie évoque déjà la rencontre de l’écriture et de la beauté, pouvait bien être raillé par Maurras comme « un truc », il n’en marquait pas moins l’invention d’une forme libre. De là à imaginer que ce délassement devenu une discipline pourrait un jour connaître le destin du sonnet… Le critique d’art demeure une balise pour l’évolution du goût de l’époque, malgré ses complaisances coupables pour Marie Laurencin. La biographe apporte des précisions, des détails sans que cela modifie ou enrichisse toujours notre vision. L’édition critique des Lettres et des Poèmes à Lou suffisait déjà pour que Louise de Coligny-Châtillon, la fantasque et peu farouche amante niçoise, n’en sorte pas grandie ; son existence est de celles qui s’oublient facilement ; qu’importe puisque ce que leur relation passionnée a inspiré au poète demeure inoubliable.

Apollinaire, aventureux épris d’ordre, déroutait ses contemporains car il n’était pas d’un bloc. Ceux qui étaient séduits par la loufoquerie des Mamelles de Tirésias ne l’étaient pas nécessairement par ses élans cocardiers, et les amateurs de mystifications par le sérieux du guerrier. La biographie de Laurence Campa a le mérite de dissiper tout ce que les apparences ont de trompeur (facilité d’écriture, aisance de la conversation, spontanéité des intuitions, tension entre tradition et modernité) pour mettre en valeur la pugnacité et le travail, les paradoxes et les contradictions, comme si le double jeu pouvait mieux protéger une vie intérieure. Une pirouette telle que « J’ai tant aimé les Arts que je suis artilleur ! » ne suffit pour s’en sortir. Il savait comme peu d’autres « lustrer l’ancien et patiner le nouveau », métamorphoser tout éclat de réel en matériau poétique sans que cela tournât jamais au procédé.

« La faculté d’enchanter le réel lui venait d’une disposition naturelle au merveilleux et d’un caractère étonnamment mobile, ondoyant et parfaitement plastique, partant insaisissable, comme le temps qui passe ou qu’il fait, tempérament capable d’engendrer tour à tour la fluidité familière du « Pont Mirabeau », les collages de « Lundi rue Christine », la brûlante célébration de Madeleine, la gravité tragique de Couleur du temps, la noirceur terrifiante des Onze mille verges et la fantaisie déconcertante de L’Hérésiarque et Cie »

Le plus souvent, il faut attendre l’épilogue pour connaître l’opinion du biographe, les enseignements qu’il tire de son exploration. Or là, c’est le contraire : les sept pages lumineuses formant le prologue sont un condensé remarquable du travail de Laurence Campa, les huit cents pages qui leur succèdent constituant en quelque sorte les attendus du jugement. Un éclat d’obus lui transperça le casque et lui perfora la tempe droite en 1916. C’était le début de la fin. Il eut la force d’être le témoin de Picasso à son mariage avec Olga. Le poète à la tête bandée était à l’agonie, dans son pigeonnier du boulevard Saint-Germain, les poumons rongés par la grippe espagnole et les miasmes des gaz allemands, quand dehors, à deux jours de l’armistice, la foule parisienne hurlait sous ses fenêtres « A mort Guillaume ! A mort Guillaume ! » ; dans la confusion due à son état, il prit pour lui ce qui était destiné au Kaiser. Promu lieutenant quelques moins avant, il avait 38 ans. Il s’en alla l’esprit embué d’un prochain livre : un roman sur Dieu incarné dans une pierre ou dans une femme.

Le plus souvent, il faut attendre l’épilogue pour connaître l’opinion du biographe, les enseignements qu’il tire de son exploration. Or là, c’est le contraire : les sept pages lumineuses formant le prologue sont un condensé remarquable du travail de Laurence Campa, les huit cents pages qui leur succèdent constituant en quelque sorte les attendus du jugement. Un éclat d’obus lui transperça le casque et lui perfora la tempe droite en 1916. C’était le début de la fin. Il eut la force d’être le témoin de Picasso à son mariage avec Olga. Le poète à la tête bandée était à l’agonie, dans son pigeonnier du boulevard Saint-Germain, les poumons rongés par la grippe espagnole et les miasmes des gaz allemands, quand dehors, à deux jours de l’armistice, la foule parisienne hurlait sous ses fenêtres « A mort Guillaume ! A mort Guillaume ! » ; dans la confusion due à son état, il prit pour lui ce qui était destiné au Kaiser. Promu lieutenant quelques moins avant, il avait 38 ans. Il s’en alla l’esprit embué d’un prochain livre : un roman sur Dieu incarné dans une pierre ou dans une femme.

Les témoignages des amis d’Apollinaire recueillis par Pierre-Marcel Adéma en 1950 et les recherches de Michel Décaudin faisaient référence, les deux l’ayant établi de concert en ses Pléiades. Désormais, il faudra compter avec « le » Campa car sa profondeur de champ historique ne concerne pas seulement la guerre mais aussi bien l’analyse du cubisme orphique ou la querelle de l’obscurité et l’héritage de Mallarmé. L’essentiel y est, n’y manque que le superflu : cette respiration, ce tremblé, cette grâce qui font le poème dans toute sa splendeur. Aussitôt reposée, la biographie nous donne déjà la nostalgie des rois trismégistes, des effroyables jardins et du prince Vibescu, quel que soit « notre » Apollinaire, faut-il qu’il nous en souvienne. Il revient au fond à un tel livre d’unir tous ses amateurs, ce peuple de lecteurs dissemblables, dans une même « parenté d’âme ». Mais quel poème saura nous faire ressentir ce que le biographe entendait par là ?

(« Apollinaire et calligramme » photos D.R.)

640 Réponses pour Apollinaire, Obus-Roi

« C’est juste que la somme assomme. »

Eloge du manque.

Je reconnais ce type…c’est le garde-champete juste apres sa lobotomie

Bon papier.

Avis à la population :

» Trop de densité tue l’émotion. Au-delà de dix noms par page, on rend les armes. »

« …pouvait bien être raillé par Maurras comme « un truc »,…

Maurras n’avait pas vraiment la fibre poétique, ou, s’il l’avait, elle était quelque peu contournée.

Boh le Lagarde & Michard c’est surtout pour Chasseriau…

c’est une boue qui a la consistance du mastic, la marne nom porté par le même département, celui où se déroula la der des der. Qui ne la fut pas.

L’édition critique des Lettres et des Poèmes à Lou suffisait déjà pour que Louise de Coligny-Châtillon, la fantasque et peu farouche amante niçoise, n’en sorte pas grandie ; son existence est de celles qui s’oublient facilement ; qu’importe puisque ce que leur relation passionnée a inspiré au poète demeure inoubliable.

Nous l’avons déjà évoqué ici sur la RDL lors de la parution de l’édition critique. Il était consentant ; elle pas tant volage mais elle en aimait un autre : Lou fut la muse au plein sens du terme. Nous en sommes les heureux bénéficiaires.

métamorphoser tout éclat de réel

sauf l’éclat d’obus qui lui pénétra le crâne ! Et qui l’a emporté prématurément…

Oui enfin doubles-croches la Hotchkiss ça devait balancer un pélot tous les quinze secondes, après quoi fallait renflouer soixante litres d’eau pour pas qu’elle fonde toute déglutie comme dans Salvador…

abdelkader dit: 18 juillet 2013 à 17 h 10 min

« Je reconnais ce type…c’est le garde-champete juste apres sa lobotomie »

Si tu prends Dom Guillaume pour un garde champêtre, tu finiras par prendre Hollande pour un chef d’Etat, ou Bouteflika pour autre chose qu’un mort-vivant …

Soyons amis, Abdel ! Apprenons à tolérer nos différences … tu as tant besoin d’amis, et j’ai tant d’ennemis !

Promu lieutenant quelques moins avant, il avait 38 ans.

>Passou quelques mois, pensé-je

Tout est dit et superbement écrit, merci Passou.

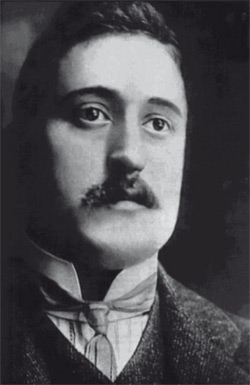

Connaît-on l’auteur de l’admirable seconde photo ?

On oublie que la grippe espagnole a fait plus de morts, 20 millions, que WWI !

Cet Appo qui combattit avec die Franzosen me fait penser à ce pote roumain, un vieil historien, qui émigré aux USA s’engagea et fit la guerre du Viet-nam dans les hélicos…

Blessé gravement, il ne fut bien entendu jamais considéré comme américain, malgré son geste ! Rambo… Lui, s’en fout, désormais.

C’est la que tu te gourres,JC-baby…j’insiste que mes amis aient autant de classe que mes ennemis or toi de la classe t’en as que dalle…zobi la mouche…j’ai des limaces dans mon jardin qui ont plus de classe que toi…prends U Dada par exemple, voila un dont duquel tu peux etre ami…

Guillaume Appolinaire est un personnage attachant, mais son cas n’apporte-t-il pas la question : qu’est-ce qu’un poète ?

Abdel, tu manques de jugement… mais cela ajoute au charme de ta riche personnalité.

L’édition critique des Lettres et des Poèmes à Lou suffisait déjà pour que Louise de Coligny-Châtillon, la fantasque et peu farouche amante niçoise, n’en sorte pas grandie ; son existence est de celles qui s’oublient facilement

Quel dédain ! Et alors ? Elle était ce qu’elle était. Elle n’avait pas à jouer le rôle d’idéale égérie que certains des admirateurs de son amant de poète auraient voulu qu’elle jouât. Remercions-la plutôt, nous qui ne croyons pas que la littérature soit plus importante que la vie, qu’elle ait été celle qu’elle était ; sinon, nous ne lirions pas les « Poèmes à Lou ».

Ter répétitat

son existence est de celles qui s’oublient facilement

Exactement comme à l’heure des comptes, l’existence de Pierre Assouline ou de tout un chacun

son existence est de celles qui s’oublient facilement

Curieuse remarque, à la réflexion. Justement, non. Elle a compté pour le poète, il l’a aimée. Ainsi son existence est justement de celles qui ne s’oublient pas facilement. Tant qu’on lira les poèmes qu’elle a inspirés, elle ne sera pas oubliée. C’est ce que Ronsard disait déjà à Cassandre.

Philou,

Un poète ? c’est un dépravé, bon à rien…

Plutôt un mystagogue ou un prophète.

Un peu bas de front, la tête de chépio. M’enfin, en tant qu’outil, on demande pas beaucoup plus au troufion de base.

au galop comme guy :ce calligrame justement et son souvenir s’accroche

les polacres, passouline , bourreau de Podolie, c’est encore une affaire personnelle ?

il y en a tant qui fument des cigarettes pour passer le temps ,

@ Société d’encouragement des intervenautes

T’es encore là petit con ? T’as intérêt à foutre le camp vite fait maintenant sinon si je te croise encore dans le quartier tu vas voir comment que je vais te la péter ta petite gueule après tu pourras pleurer pourquoi j’ai pas fait plutôt de la poésie ?

« qu’est-ce qu’un poète ? »

La question n’est-elle pas plutôt : à quoi sert un poète ?

On dirait que Passou n’aime pas les femmes… libres ?

Au pied, la muse !

Quant à sa note, parfaite comme d’habitude, si ce n’est que l’on ne saurait distinguer l’éloge de la critique négative : c’est réussi ou c’est raté ? Nul dans la forme (pourtant l’extrait donné ici est plutôt bien écrit) mais bourré d’informations.

Passou n’aime pas les biographes universitaires ?

j’ai des limaces dans mon jardin qui ont plus de classe que toi…

elles laissent des traces d’argent pas manoyabe comme les banquiers..d’ici qu’y se prennent pour des poétes philippe.ils nous laissent tout un chemin de bave prouvant qu’y ont tout bafré

Exemple de fayot :

« Quant à sa note, parfaite comme d’habitude,… »

Non, la question demeure : qu’est-ce qu’un poète ?

Abdel, vous êtes prié de ne pas salir la noble figure d’Apollinaire d’avec celle du primaire JC, svp !

Le fayot n’est-ce pas plutôt celui qui écrit régulièrement « Bon papier », sans plus argumenter : le reste de mon commentaire ne fait pas dans la brosse à reluire, Philippe Régniez, chroniqueur débile, ainsi que je l’ai pseudomisé dans la note précédente.

« Non, la question demeure : qu’est-ce qu’un poète ? »

Mais pour connaitre la réponse il vous faudra passer par la question à quoi sert-il, j’insiste, confirme et maintiens !

Un homme à plusieurs facettes, c’est ce qui faisait son intérêt. Il est peu étudié dans les écoles en ce moment et je trouve ça dommage. Il fait partie de ceux qui vous donne envie de lire de la poésie.

Tu es lourd, jacky….

et doublement !

Un,par homophilie dépravée qui déboussole ton jugement

Deux, par ton refus d’admettre qu’un poète ne sert à rien…

PS : en plus…

« Abdel, vous êtes prié de ne pas salir la noble figure d’Apollinaire d’avec celle du primaire JC, svp ! »

… t’es un vrai lèche-cul !!!

Un soir d’été

Le Rhin

Qui coule

Un train

Qui roule

Des nixes blanches

Sont en prière

Dans la bruyère

Toutes les filles

À la fontaine

J’ai tant de peine

J’ai tant d’amour

Dit la plus belle

Qu’il soit fidèle

Et moi je l’aime

Dit sa marraine

J’ai la migraine

À la fontaine

J’ai tant de haine

« … t’es un vrai lèche-cul !!! »

Non, pas le tien, merci beaucoup, tu peux toujours le proposer à Abdel !

« Abdel, vous êtes prié de ne pas salir la noble figure d’Apollinaire d’avec celle du primaire JC, svp ! »

oui Abdel pitié laissez jc patauger dans sa m….avec la punaise du paraguay

et pis d’abord un poète d’abord c’est pas rentab’ alors que le banquier lui i fait humaniste rel épicétout

et pis d’abord un poète d’abord c’est pas rentab’ alors que le banquier lui i fait humaniste réel épicétout

« par ton refus d’admettre qu’un poète ne sert à rien… »

C’est justement ce qui en fait toute sa valeur, JC, mais tu ne peux pas plus le comprendre que ton pote Philippe Régniez…

http://vietsciences.free.fr/biographie/artists/writers/images/apollinaire_dessincolombe.gif

« l’on ne saurait distinguer l’éloge de la critique négative : c’est réussi ou c’est raté ? »

Beaucoup d’éléments sont donnés, Jacques, pour que le lecteur puisse retirer une impression (je ne dis pas un avis: il faudrait lire le livre).

À la sortie de la conférence assoulinienne, on entendra forcément:

« – C’est un paveton. Mais c’est indispensable!.

– C’est indispensable. Mais quel paveton! »

– Paveton, paveton… Mais in-dis-pen-sa-ble », etc.

Certaines bios de poètes chez Fayard présentent ces qualités et ces défauts.

On se plonge dans les 60 premières pages, on feuillette la suite, et on pose le bouquin sur une étagère en se disant: au moins, j’aurai l’ouvrage de référence.

En ce qui me concerne, n’étant pas littéraire, je me ferai seulement photocopier les 7 premières pages du livre, fort de l’assertion suivante:

« les sept pages lumineuses formant le prologue sont un condensé remarquable du travail de Laurence Campa, les huit cents pages qui leur succèdent constituant en quelque sorte les attendus du jugement. »

Mais je comprends très bien qu’on adore les attendus: comme les pièces du fameux procès vins de Bordeaux vs. Bourgogne, on peut n’être pas pressé de les voir disparaître.

Et si toute ton échelle de valeurs était bancale, mon bon Jacques ?… hein ?… qu’est ce que t’en dit ?…

Virginia L dit: 18 juillet 2013 à 19 h 46 min

c’estau lycée en quatrième qu’un professeur nous fit lire quelques poèmes rhénans d’Apollinaire

survagistiquement à tous

et même à PAssouline

Rencontre

Passant mêle à ta vie l’orgueil et la bonté

Surmonte l’ennemi et bois à sa santé

Honore ton outil sans le laisser inerte

Brise-le par amour au moment de ta perte

Et méprise ceci Jouir sans en pleurer

La vigne sans ivresse et le champ sans ivraie

« je l’ai pseudomisé dans la note précédente » (Jacques)

Diable.

Il y a autour de ce verbe comme des proximités qui font froid dans le dos.

Le dernier valet dit à la brunette qui avait rangé ses robes à la vue des hommes :

« Tu as eu beau le cacher, Ursule, j’ai déjà vu ce qui te tient tant à cœur. »

– Il y a encore beaucoup de choses que tu n’as pas vues, Valentin ! et que tu ne verras jamais ! répondit Ursule avec coquetterie.

– Penses-tu ? dit Valentin, qui, maintenant, se trouvait juste derrière elle.

En même temps il la saisit par les épaules et la poussa en arrière sur le sol. Elle voulut retirer ses pieds de l’eau, mais ne prit pas garde qu’en même temps son léger jupon et sa chemise se soulevaient, de telle façon qu’elle se trouvait dans la même position que celle où j’avais vu ma sœur auparavant. Malheureusement ce spectacle agréable ne dura que quelques secondes.

Mais cela avait duré assez longtemps pour qu’Ursule, qui avait déjà montré une paire de mollets très prometteurs, laissât voir deux belles cuisses dignes de tous les honneurs et qui se terminaient en un superbe cul dont les fesses ne laissaient rien à désirer.

Entre les cuisses, sous le ventre, se trouvait un buisson de poils noirs, qui descendait assez pour entourer les deux jolies lèvres de son con, mais à cet endroit les poils n’étaient pas aussi épais qu’au-dessus où ils convraient un espace que j’aurais eu peine à cacher avec la main.

Les exploits d’un jeune don Juan

bancale ou buccale, JC, faut être précis comme dirait sergio !

Quelle horreur, rose !

mais…. quelle horreur !

Jacques Barozzi, vous êtes un indécrottable utilitaire, ou utilitariste si vous préférez, vous vivez dans un monde fait de trous et de bites, c’est comme ça.

Puisque la poésie est, en tant que problématique, l’une des rares qui mettait Socrate en échec —il avait beau moquer Ion, il ne pouvait faire autrement que s’en remettre au divin—, la meilleure réponse n’est elle pas par l’exemple en cette matière, comme JB vient de nous en administrer la preuve ?

Sinon, à partir du mot grec de poiesis (production) qui semble insister sur l’idée de production (de l’esprit par l’art) comparable à une production (du corps par l’artisanat), ne pourrait-on proposer que la poésie est ce qui produit des images qui dépassent les seuls mots qui la constituent pris pour eux-mêmes ?

Et par extension, la proximité avec piesin (pression) n’évoque-t-elle pas ce qui sera décrit ensuite, et pourtant toujours dans la lignée classique, comme tension dramatique ?

La poésie serait-elle alors une tension entre les sonorités et les images provoquées par les paroles ?

..ho je suis sûr que lui aussi se la met sous le bras philippe..moins que nous il parait..c’est de la propagande

« nous les hétéro »..on a le droit de se serrer les coudes..c’est permis

Pour en revenir à Apollinaire, « La Rome des Borgia », c’est pas « top » comme on dit chez les jeunes.

tu vois baroz..on est plus poéte en quelque sorte..la poésie on l’écrit mieux quand on l’a sous le bras..c’est une sublimation de la frustration..les femmes..le soleil..la vie éternelle !

La nuit descend

La nuit descend

On y pressent

Un long un long destin de sang

lassouline parle pas de cravan..cravan il a dit du bien de gillaume..nom d’un chien avec son bandeau de cuir il fait mystique quatrième dan a la gurdjief

..il lui manque un gros cobochon svarofské sur le front..il aurait fait surréaliss en diab

bon bon ok…scusez-lui, j’aurais pt’etre pas du…mettre JC et Apollinaire dans la meme phrase, c’est un peu comme comparer un diner a l’Arpége v un plateau de poissons pourris dans un restau tout aussi pourri a Porquerolles …pour faire amande honorable (vu que c’est le Ramadan), voila un p’tit texte de pas grand-chose…je pense bien, qu’en ce temps la, aussi avoir été sous l’influence d’Apollinaire et d’un ou de 3 Jack Daniels…

Octobre a Paris

Sur le pont des Arts

S’passe des choses bizarres

La flicaille

Nettoie quelque racaille

Et balance des corps

Par-dessus bord

Sous le pont Mirabeau

Point d’amour au fil de l’eau

Des macchabées

Au teint basané

Etrange flottille macabre

De troncs d’arbre

Dont la vie fut lente

Et la mort violente

Sous le pont Mirabeau

Point d’amour au fil de l’eau

Sous le pont Bir Hakeim

La seine fait figure blême

Entre le bras fort de la justice

Et la matraque de la police

Faut se rendre à l’évidence

Ils n’ont eu aucune chance

Sous le pont Mirabeau

Point d’amour au fil de l’eau

Sur le pont de l’Alma

Tu es persona non grata

Allons fais pas le malin

poursuis ton chemin

Ceci ne te concerne pas

On s’occupe de ça

Sous le pont Mirabeau

Point d’amour au fil de l’eau

Sur le pont Saint Louis

Aucun signe de vie

La seine est émue

Silence on tue

Mais l’écho de l’horreur

S’entends du Sacré Coeur

Sous le pont Mirabeau

Point d’amour au fil de l’eau

Sur le pont de Notre Dame

Les gargouilles se font une petite âme

Et baissent les yeux

Devant cette procession de gueux

Frères humains qui après nous passez et cætera (* Villon)

De grâce n’oubliez pas

Sous le pont Mirabeau

Point d’amour au fil de l’eau

Le rouge et le noir

Amis de désespoir

Compagnons fidèles

Jusqu’ au Pont St Michel

Certains disent qu’il arrive

Par une certaine nuit d’octobre

A la seine de cracher son opprobre

Et de partir à la dérive

Sous le pont Mirabeau

Point d’amour au fil de l’eau

© Editions Tata Jacqueline 2008

La nuit descend

On y pressent

Un long un long destin de sang

propagande !

il faut reconnaitre une trés grande familiarité de la poésie avec la propagande

Ce serait bien de citer un extrait d’Apollinaire qui soit au dessus d’une honnête moyenne.

Le poème cité par J. Ba. (19h50) est une jolie chanson, la prose citée par rose est une aimable fantaisie: Brown serait capable d’en faire autant.

Petite annonce:

Non-littéraire, plein de bonne volonté, prêt à examiner tout passage propre à booster un peu l’image qu’il se fait d’un « type sympa et intéressant ».

(Pas Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire, etc.)

à une minute prés j’étais mélquisédèque encore..c’est le drame de ma vie..je prévois les choses avec 1 minute de retard..c’est rageant

Je rappelle à tout ceux qui ne cessent de parler de modération que ce blog n’a jamais été modéré, à aucun moment.

Ce serait bien de citer un extrait d’Apollinaire qui soit au dessus d’une honnête moyenne

il y avait une bande de pilote que j’avais trouvé assez exceptionnel..les aventure d’un superhéro qui s’appelait « supernormal »..apollinaire c’était un genre de supernormal

ah…j’ai oublie d’enlever la reference a Villon (c’etait mon pense-bete mais bon, z’etes tous instruits ou presque ici hein)…

Jacques Barozzi dit: 18 juillet 2013 à 19 h 52 min

« … t’es un vrai lèche-cul !!! »

Non, pas le tien, merci beaucoup, tu peux toujours le proposer à Abdel !

@Barozzi, veuillez garder vos histoires de lecheries pour vous et vos amis de parroisse…et merci a vous de ne pas m’y meler…

Tout à l’heure j’étais chez la dentiste. Une jeune remplaçante débutante mais compétente, à ma grande surprise; le secrétariat qui prend les rendez-vous ne m’en avais rien dit.

J’ai eu une sorte de frémissement quand son visage s’est approché très près du mien alors que j’étais en position semi-allongé. Je ne pouvais reculer à cause du siège. Tout s’est bien passé finalement, elle n’a fait que son boulot.

..une phrase fort estomaquante des 1000 verges, lors de la fin de sa besogne homérique..le gars content de lui il faut croire dit à « sa partenaire » comme dit kabloom « et aprés ça si tu ne tombes pas enceinte, c’est que tu n’es pas un homme »

11..11000

Le © tata jacqueline, c’est pas du pseudomisé comme dirait Jacky, c’est du customisé, même enflure, même ajouts grossiers…

Les Guillaume sont généralement des artistes. Je l’ai remarqué à bien des reprises.

De même que les marcs sont des gens sérieux dans leur travail, que les Pierres sont placides, et que les Henri sont de fortes personnalités attachantes mais un peu pénibles pour leur entourage.

Les Gérard se font souvent remarquer, puis ont hontes. Mais ce sont des gens compétents.

u

et pas soleil cou coupé

« Tout s’est bien passé finalement, elle n’a fait que son boulot. »

Naturellement, Dédé, tu ne t’es pas demandé quel plaisir elle avait éprouvé à renifler de près tes ignobles chicots.

Pauvre petite.

« Pauvre petite. »

Sans parler de la semi érection à forte odeur de poisson dans la culotte !

Cucul la praline: le sage montre la lune et l’idiot pense qu’lui demontre la difference avec son popotin…on avait ainsi appelle notre boite d’edition…it is what it is…

Je n’ai pas lu ce poète ni à l’école ni après mais je trouve que JC a toutes les classes moins quelques unes et qu’Abdel manque de style pour lui chercher des poux qu’il devrait s’attacher à cultiver son jardin planter des petits drapeaux bleu blanc rouge en tête des rayons de tomates pour les faire tenir en respect arroser le tout de gaz moutarde pour chasser les chats errants dissuader la maraude faire mourir la noiraude qui pond des œufs en abondance qu’on n’en sait plus que faire .

D’Apollinaire à l’érection il n’y avait qu’un pas que nous aurions franchi?

Tain Bernice tu devrais…enfin plus souvent que tu n’as l’air de…je te conseille Apolinaire en tous cas…ca fait du bien crois-moi…

Jacques Barozzi dit: 18 juillet 2013 à 19 h 42 min

Le fayot n’est-ce pas plutôt celui qui écrit régulièrement « Bon papier »

Assaut de fayotage sur la rdl.

Comme ils ne viennent ici que pour vanter leurs désespérantes productions, nous laisserons le temps faire son oeuvre.

Nuls ils sont, nuls ils resterons.

Je lui préfère d’autres caresses je diffère cher Abdel pardonnez-moi

bernice puisque tu parles potager, je me dois de te dire que tu me courres…

involontairement car je répugne à ce jeu trop déplaisant et combien fatigant.

Jacques Barozzi fait montre d’un certain talent dans la dégueulasserie révoltante.

Berenice, c’est assez facile, quand on y pense: suffit de laisser pisser le mouton, comme on dit chez-nous la-bas

la prose citée par rose est une aimable fantaisie: Brown serait capable d’en faire autant. (rédigé par u.)

Ce texte dégoûtant ? Je m’en garderais bien. J’ai d’ailleurs bien assez de travail à la paroisse, entre la rédaction de mes homélies et les travaux de jardinage.

le mérinos Abdel, on dit ça aussi ici.

Bonsoir Bérénice.

J’attendais au moins un mot de vous. Il ne s’est rien passé avec la dentiste.

nous bombarder de quelque-chose d’Apollinaire

>John Brown

Con large comme un estuaire

Con large comme un estuaire

Où meurt mon amoureux reflux

Tu as la saveur poissonnière

l’odeur de la bite et du cul

La fraîche odeur trouduculière

Femme ô vagin inépuisable

Dont le souvenir fait bander

Tes nichons distribuent la manne

Tes cuisses quelle volupté

même tes menstrues sanglantes

Sont une liqueur violente

La rose-thé de ton prépuce

Auprès de moi s’épanouit

On dirait d’un vieux boyard russe

Le chibre sanguin et bouffi

Lorsqu’au plus fort de la partouse

Ma bouche à ton noeud fait ventouse.

Guillaume Apollinaire

Je me suis relu et j’ai trouvé des fautes. Il faudra que je fasse attention dorénavant.

C’est immonde ce poème.

Bouguereau aurait pu en écrire un semblable avec peine.

Rose je suppose que vous possédez le certificat d’authenticité, ce poème déroute par son audace plus que crue

Je vous promets que je ne sens pas le poisson, Bérénice. Vous pourrez vérifier et en attester.

Je t’écris ô mon Lou

Je t’écris ô mon Lou de la hutte en roseaux

Où palpitent d’amour et d’espoir neuf coeurs d’hommes

Les canons font partir leurs obus en monômes

Et j’écoute gémir la forêt sans oiseaux

Il était une fois en Bohême un poète

Qui sanglotait d’amour puis chantait au soleil

Il était autrefois la comtesse Alouette

Qui sut si bien mentir qu’il en perdit la tête

En perdit sa chanson en perdit le sommeil

Un jour elle lui dit Je t’aime ô mon poète

Mais il ne la crut pas et sourit tristement

Puis s’en fut en chantant Tire-lire Alouette

Et se cachait au fond d’un petit bois charmant

Un soir en gazouillant son joli tire-lire

La comtesse Alouette arriva dans le bois

Je t’aime ô mon poète et je viens te le dire

Je t’aime pour toujours Enfin je te revois

Et prends-la pour toujours mon âme qui soupire

Ô cruelle Alouette au coeur dur de vautour

Vous mentîtes encore au poète crédule

J’écoute la forêt gémir au crépuscule

La comtesse s’en fut et puis revint un jour

Poète adore-moi moi j’aime un autre amour

Il était une fois un poète en Bohême

Qui partit à la guerre on ne sait pas pourquoi

Voulez-vous être aimé n’aimez pas croyez-moi

Il mourut en disant Ma comtesse je t’aime

Et j’écoute à travers le petit jour si froid

Les obus s’envoler comme l’amour lui-même

10 avril 1915.

Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou (1915)

Poème dédié à la Comtesse Louise de Coligny, dite Lou.

Adieu !

L’amour est libre il n’est jamais soumis au sort

O Lou le mien est plus fort encor que la mort

Un cœur le mien te suit dans ton voyage au Nord

Lettres Envoie aussi des lettres ma chérie

On aime en recevoir dans notre artillerie

Une par jour au moins une au moins je t’en prie

Lentement la nuit noire est tombée à présent

On va rentrer après avoir acquis du zan

Une deux trois A toi ma vie A toi mon sang

La nuit mon coeur la nuit est très douce et très blonde

O Lou le ciel est pur aujourd’hui comme une onde

Un cœur le mien te suit jusques au bout du monde

L’heure est venue Adieu l’heure de ton départ

On va rentrer Il est neuf heures moins le quart

Une deux trois Adieu de Nîmes dans le Gard

4 fév. 1915

Adieu – Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou

Enfin D je connais votre fantaisie mais ce n’est pas une raison pour vanter votre hygiène parfaite , combien de conquêtes depuis le premier jour de cet été?

Lou, voilà bien un prénom ridicule que je n’aurai voulu porter pour rien au monde, sauf à mettre un p au bout.

Aucune, voulais-je dire.

Est-ce quelqu’un sait qui est le gros type à l’air louche sur la photo, avec une lanière de cuir sur le front ?

C’est immonde ce poème. (rédigé par D.)

Je suis bien de cet avis. Je me propose de le lire dimanche en chaire. Il faut que nos paroissiennes sachent quelles horreurs les puissances du Mâle peuvent mijoter. J’entends déjà le tollé ! Ecl. nos ouill. !

muse pour musée on préfère se souvenir de la plaisanterie de la Joconde, que des muses !

ohm ohm ohm c’est l’heure où jamais d’être sensible à la poésie car elle domine tout terriblement.

26 fevrier 2015

Tu te trompes, André (1), il n’y a aucun souvenir mauvais, ni pensée de regret de ma part. Amitié, camaraderie, c’est tout. Un moment de fatigue et un arrêt de ses nouvelles m’a fait écrire ces vers(*)où tu as vu un regret d’amour qui n’est point. Jamais pensé à ça. Je pense à autre chose.

(*)

Il est des loups de toutes sortes/Je connais le plus inhumain/Mon coeur que le diable l’emporte/ Et qu’il le dépose à sa porte/ N’est plus qu’un jouet dans sa main…

220

Dernière lettre à Lou, adressée à Lunéville, poste restante.

18 janvier 1916

Retour de permission, je trouve tes deux lettres. Entendu pr les trucs, ce sera lors de ton prochain voyage–

Moi j’ai fait un voyage épatant. Je te l’ai souhaitée bonne et heureuse par l’entremise de Toutou, car je ne savais pas si tu étais toujours à Luneville. J’espère que cette lettre t’y trouvera. J’ai beaucoup de travail en ce moment, étant pour l’instant commandant de compagnie.

Je suis content que tu sois contente.

Embrasse Toutou de ma part.

Il fait assez beau temps.

Ecris moi de tes nouvelles.

Je te souhaite de belles amours et beaucoup de bonheur.

Alors on s’habitue à la guerre, moi j’ai participé aux coups de chien de la cote 194 près de la butte de Tahure.

Enfin je m’en tire pr l’instant sans dégâts c’est pas mal après tout.

Gui

(1) André Rouveyre

Lettres à Lou, préface Michel Decaudin.

Oui enfin un estuaire ça dépend si c’est le Iénisséi ou le ru de Rungis…

C’est drôle cette fixation sur les poèmes licencieux d’ Apollinaire lui, le grand sentimental!

Mais comme les grands amoureux, c’est un imaginatif en amour.

Comme lorsqu’il s’agit du cubisme orphique.

» La faculté d’enchanter le réel lui venait d’une disposition naturelle « , ou bien cela est mal dit par Laurence Campa, ou bien c’est un argument de plus en faveur de ceux qui ne voyaient déjà de son vivant qu’arnaque et jongleries dans ses poèmes.

» ou bien c’est un argument de plus en faveur de ceux qui ne voyaient déjà de son vivant qu’arnaque et jongleries dans ses poèmes. »

Les jeux de mots et autres jongleries verbales, c’est dans l’air du temps, voyez les légendes des dessins de Marcel Duchamp et de Picabia à la même époque.

Notre poète, excellent critique d’art n’a pas manqué d’être attiré par un objet de vespasienne..

« Le cas de Richard Mutt

New York a une exposition des Indépendants sur le modèle de celle qui avait lieu à Paris avant la guerre. Le prix pour exposer était de 6 dollars.

M. Richard Mutt envoya une fontaine de porcelaine, de celles qui servent dans les retirades des grands cafés et sur la porte desquelles il y a écrit « Hommes ». Elles sont scellées au mur un peu plus bas que les cuvettes où l’on se lave les mains. On n’a pas remarqué que le galbe des cuvettes ou fontaines du genre de celle que M. Richard Mutt voulait exposer aux Indépendants de New York affecte la forme d’un Bouddha accroupi. Si bien que l’envoi de M. Mutt était intitulé : Le Bouddha de la salle de bain.

Les motifs invoqués pour refuser l’envoi de M. Richard Mutt furent les suivants :

1° Son envoi était immoral et vulgaire.

2° C’était un plagiat, ou plutôt une simple pièce commerciale ressortissant à l’art du plombier.

A cela M. Mutt répondit que sa fontaine n’était pas immorale puisqu’on pouvait chaque jour en voir de semblables exposées dans tous les magasins d’installations de bains et autres objets de plomberie.

Sur le second point M. Mutt fit remarquer que le fait qu’il eût modelé ou non la fontaine de ses propres mains était sans importance, l’important étant dans le choix qu’il en avait fait.

Il avait pris un article courant de la vie, et fait disparaître sa signification habituelle sous un nouveau titre et, de ce point de vue, avait donné un sens nouveau et purement esthétique à cet objet.

Quant à la plomberie, ajoutait-il, le reproche est absurde, les seules œuvres d’art de l’Amérique étant, avec les ponts métalliques, celles qui ressortissent à l’hygiène et à la plomberie.

Le point de vue de la Society of Indépendant Artists est évidemment absurde, car il part du point de vue insoutenable que l’art ne peut ennoblir un objet, et en l’espèce il l’ennoblissait singulièrement en transformant en Bouddha un objet d’hygiène et de toilette masculines. Quoi qu’il en soit et au risque de nier délibérément par sa détermination le rôle et les droits de l’imagination, les Indépendants de New York refusèrent d’exposer la fontaine de M. Mutt. […]

Mercure de France, 16 juin 1918.

Cette critique fait référence à la publication de la photo d’un urinoir dans la revue

The Blind Man, n° 2

1917

« malgré ses complaisances coupables pour Marie Laurencin. »

On peut ne pas apprécier les aquarelles de Marie Laurencin, Passou, c’est mon cas, pires que celles de Leonor Fini, mais c’est quand même grâce à elle qu’Apollinaire a écrit son plus beau poème, le plus connu :

Le pont Mirabeau

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il qu’il m’en souvienne

La joie venait toujours après la peine.

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face

Tandis que sous

Le pont de nos bras passe

Des éternels regards l’onde si lasse

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

L’amour s’en va comme cette eau courante

L’amour s’en va

Comme la vie est lente

Et comme l’Espérance est violente

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines

Ni temps passé

Ni les amours reviennent

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Jacques Barozzi dit: 18 juillet 2013 à 20 h 07 min

bancale ou buccale

Oui bancal c’est un sabre… Ca dépend faut voir le corpus delicti si c’est une litote ou un euphémisme…

Bon on peut comprendre la possibilité de faire de la poésie chez Guillaume Appolinaire en parlant des parties intimes…

Apollinaire, foutre dieu!

Normalement c’est Riqueti de Mirabeau, la république je l’avais bien dit c’est l’errement…

Monsieur Barozzi, vous devriez nous citer dans ses Poèmes à Madeleine, Les neufs portes de ton corps, ce poème qui vous va comme un gant!

…

…à propos de rigueur historique,…sur l’indépendance des » Albion’s colonies britanniques & U.S.A.,C°,…

…

…un détails morbide,…me semble t’il,…

…

…en 1°,…ces états demandent beaucoup d’argent à Louis XVI,…pour souscrire à cette indépendance,…alors que le peuple crie famine,…un coup de génie y envoyez La Fayette,…entre-temps y perdre sa tête,…

…

…en 2°,…toujours en manque de liquidité,…Napoléon Bonaparte se fait avoir,…en recevant des indépendantistes l’argent prêter par le roi XVI,…en contre-partis de la vente des colonies françaises limitrophes,…( les batailles victorieuses coûtent chers aux génies des connivences,…),…

…

…et ainsi,…font,..font,…aussi, avec l’installation du Casino-Révolution à deux – balles des droits sous coupoles,…en prime,…et déjà à l’aube des conflits d’Europe,…

…

…les amis comme cela,…qu’est ce qu’on ferait pas s’en eux,…mais c’est bien sûr,…

…

…l’histoire à deux pointes sur l’échiquier,…rien que du bonheur au bilboquet et jeux de paume,…etc,…

…

« Le pont Mirabeau », rare document, enregistrement fait par Apollinaire en 1913;quelle différence avec notre façon moderne de déclamer, lui chantait presque.

http://www.youtube.com/watch?v=oShj49SVUN0

Laurence Campa s’est aussi chargée de l’Album Cendrars, le presqu’intime de G. Apollinaire. On dit toujours que de Chirico aurait réalisé (deux ans avant sa blessure de guerre) un portrait prémonitoire du poète (la marque cerclée sur le tableau porte toutefois sur la temps gauche de la tête du personnage caché dans l’ombre), Cendrars eut également a subir l’un de ces sur-aléas que l’on pourrait nommer supra-objectif (le hasard aussi aime peut-être fuser comme conduit son bolide douze cylindres un futuriste italien sans en allumer les phares dans la nuit) qui n’arrivent que dans les temps troublés et hyperactifs ; la nuit précèdent l’arrachage par une balle explosive allemande de son bras droit, il avait appris la mort de son maître Rémy de Gourmont, cela l’avait profondément choqué.

L’Après-guerre d’Apollinaire, s’il avait survécu à cette grippe américano-espagnole (Apollinaire est peut-être la vraie première victime parisienne de L’Ecole de New York qui fit tant de victimes chez les peintres français après 1940-45) je me le représente comme la poursuite d’un temps de « rachat » ; il devait encore en avoir gros sur la patate des suites la désastreuse (dans laquelle il fit pourtant preuve de courage moral et intellectuel) affaire de 1911 pilotée par l’imbécile et funeste Géry Pieret, son prétendu ami. Tout comme Cendrars, il aurait peut-être envoyé balader la légende rose du Montparnos des années folles; je le vois bien fonder un journal, une sorte de France-soir à la Lazareff avant l’heure, avec une section « Arts », superbement pointue. Quelle perte pour notre pays…(ps : dix noms par page, je ne rends pas les armes, je les fait prisonniers du regard et je leur dit de me raconter tous leurs secrets dans les détails, c’est à ça que sert un pavé biographique, sinon à quoi bon ?)

Lisons Apollinaire, pas ceux qui le lisent.

Il se suffit parfaitement à lui-même. Le texte, toujours le texte, rien que le texte.

Rien de plus banal qu’une vie d’écrivain.

Avec des si… je le vois bien faire ci et ça…

Le fait est qu’il n’a fait que ce qu’il a fait.

Je connais des vies d’écrivain pas banales du tout pourtant.

Je ne suis pas là pour critiquer systématiquement, mais le fait est que presque tout ce qu’on peut lire ici est un tissu d’inexactitudes et d’extrapolations sur les inexactitudes.

« Quelle perte pour notre pays… »

Vous n’allez pas nous jouer le mythe Rimbaud!

Je connais des vies d’écrivain pas banales du tout pourtant.

La tienne, accrochée comme une bernique à au rocher de ta petite prothèse cyber- existentielle, bien sûr…Petit fat.

…

…je reste sur mes nues-âges,…l’observation des détails entre stratifications des rouages et mouvements portant recettes par » hasards « ,…

…

…subito,…les conclusions,…

…les baises mains,…

…voyez mon intendance,…elle a le bras long et le coup de pied qui choote,…etc,…

…diversions aux pralines,…laisser fondre les Rouletabille’s,…of course,…etc,…

…

Paris, ah? (1868-117)

Je viens de comprendre les raisons du mauvais souvenir que ce malheureux Abdel a gardé des poissons pourris qui lui furent servis par un restaurateur pourri d’un restaurant pourri de Porquerolles, ce qui est stupéfiant car ils sont tous excellents !

Ce n’est qu’une fâcheuse méprise : on l’a pris pour Ben Bella en vacances ! Forcément « à soigner » !

(Suite et fin)

La prochaine fois, tu descends à la maison, ok ?! Bonne journée…

Merci Pierre Assouline, oui en vérité, vous dîtes bien: c’est « le » Campa, et depuis l’émission d’Alain Venstein d’hier soir, nous savons que l’auteur a travaillé à cet opus pendant huit ans! C’est vraiment un livre phénoménal d’érudition et d’enquête, il faut le relire trois fois (deux avec le crayon en main) pour en comprendre toute la profondeur, et saisir l’être-lyrique, l’homme-fait-poésie que fut Apollinaire, qui continue d’écrire au milieu des éclats d’obus parce que c’est sa vitalité et sa substance profonde que rien ne saurait arrêter. Nous avons même dans ce livre le modèle et la référence de la pipe en terre que fumait Apollinaire (eh oui!) et mille et un détails tout à fait précieux. Certes j’éprouve comme vous une petite réticence à l’idée que madame Campa aurait pu livrer ses émotions et prendre davantage son envol lyrique personnel, mais il aurait fallu mille pages de plus. Vraiment un livre comme il n’en paraît pas deux par an, et j’espère que l’auteur (auteure) attirera la reconnaissance des puissants, et peut-être même qu’il titillera l’imagination d’un cinéaste.Puisque B. Tavernier est déjà auteur d’un long film de jeunesse autour de Soupault, ça pourrait se faire… »Trop de densité tue l’émotion » oui, certes, mais quand on voit les commentaires ci-dessus, on se dit que l’érudition « à propos des auteurs qu’on croit connaître » c’est p’têt pas du luxe. Un livre-époque, un livre-somme, un livre franchement phénoménal qui déploie sous nos yeux toute l’aurore esthétique du XXème siècle. Extraordinaire enquête! J’irai jeter un couronne de fleurs du haut du Pont Mirabeau en jouant la voix enregistrée du poète. Chiche!!!!

« Nous avons même dans ce livre le modèle et la référence de la pipe en terre que fumait Apollinaire (eh oui!) et mille et un détails tout à fait précieux. »

Fétichisme du reliquaire …

Moyenâgeux !

ceci n’est pas une pipe:

http://www.souvenirsdevoyages.fr/wp-content/uploads/2012/09/pipe-opium-1-2.png

ceci est une pipe:

http://www.centrepompidou.fr/media/imgcoll/Collection/3I/01/3I01659_full.jpg

…des histoires d’argent sur le damier, que des voyeurs des pales toqués de pelote basque à Hendaye

les fautes se multiplient l’arbitre compromis

le truc du match d’en être ou faire semblant d’ignorer

petit carré cul cul les pralines qui rivalise avec l’éternité

perpétuité compréhensible pour ego flirtant de près avec l’infinité of course à l’échelle des ministères provisoirement définitifs

une vie? Quelle connerie!

« on l’a pris pour Ben Bella en vacances ! Forcément « à soigner » ! »

quel humour incroyable elle a, la bourrique de PQ ce repère de fafs! Ben Bella a été remplacé par des clones de ses pères fiers de leur boulot- voilà qui devrait le réjouir lui et son ‘frère’ réfugié chez les nazes

Ceci est une pipe bio

http://www.pierre-kowarsky.fr/images/illustration/illustration-anatomie.jpg

Quand on travaille sur la vie d equelqu’un d’autre, que l’on honore ainsi on n’a pas à se mettre en avant ; c’est bien ce que fait la biographe, distance crititque éloge.

Eric levergeois on attend avec une impatience non feinte vos brillants commentaires plutôt que vos jugements péremptoires . Et des ponts mirabeaux il y en a deux : à faire les choses faites les bien.

à propos des défunts de la première guerre et des évènements surprenants : Camus lorsqu’il va sur la tombe d eson père a quarante ans. Son père il le découvre dans le carré du mémorial, en a 28.

Il est venu à Saint Brieux parce que son vieux maître y avait pris sa retraite. Sa mère depuis longtemps lui parlait de la tombe de son père qu’elle n’avait pas vue. C’est ainsi qu’avant d’aller visite à son maître d’école je pense (pas prof de philo) il se rendit sur la tombe de son père.

d’aller rendre visite

JB 8h04mn L’illustration du fragment de Roland?

Apolinère Enameled :

Fragment d’obus bien entendu…Le cerveau est proche la commande sacro-sainte de nos devenirs inhumains bien vulnérable en y regardant de plus près

l’auteur a travaillé à cet opus pendant huit ans!

9h19 Cela vous étonne? 800 pages documentées une révérence d’étude?

bérénice dit: 19 juillet 2013 à 9 h 26 min

NON!

C’est argument de E.L. plus haut, cela me fait rire plutôt, nom d’une pipe!

« veuillez garder vos histoires de lecheries pour vous et vos amis de paroisse…et merci a vous de ne pas m’y meler… »

Ne le prenez pas mal, Abdel, mais il m’avait semblé que JC tentait de se rapprocher amicalement de vous : « La prochaine fois, tu descends à la maison, ok ?! Bonne journée… »

Jack-Alain Léger est mort. Il s’est défenestré, au risque de blesser un passant. Heureusement, personne ne passait.

Jack-Alain Léger était un écrivain prolifique. Certains de ses livres furent en leur temps des best-sellers.

Je n’ai jamais rien lu de Jack-Alain Léger. J’ignorais même son existence, jusqu’à ce que j’apprenne sa mort, dans le journal.

Il aurait pu mourir il y a trois ans… ou dix. La différence pour moi n’aurait pas été grande.

Ce que c’est que de nous.

J’imagine sans peine les réactions d’un couple d’admirateurs intermittents de Jack-Alain Léger à l’annonce de sa mort :

Lui . — Tiens ! C’est écrit dans le journal que Jack-Alain Léger est mort.

Elle. — Mon dieu, le pauvre, quand est-ce qu’il est mort ?

Lui . — Tu le sais bien : il est mort il y a un an. On a été à son enterrement il y a un an et-demi.

Elle. — Ah…si longtemps que ça…

Lui. — Remarque, tu es excusable d’avoir oublié : on a parlé de sa mort il y a trois ans.

Elle. — Ah ! je me souviens maintenant ! Et quel bel homme !

Lui. — C’était le plus joli cadavre de Paris ! Il y avait dix ans qu’il était mort, et il était encore chaud . Un vrai cadavre vivant ! Et comme il était gai.

Je ne sais pas, mais parfois il me semble que vous manquez passablement d’humour, Abdel : je vous sens un peu coincé, susceptible et toujours sur vos gardes. Keep cool, le monde n’est pas entièrement raciste et l’on ne demande qu’à découvrir votre beau pays, malheureusement pour l’accueil touristique c’est pas encore tout à fait ça !

Pour le mauvais goût, JB, tu auras du mal a faire mieux que ça !

A Rose et aux autres: Je ne prétends pas hurler à tout rompre pour faire acheter et surtout LIRE ce livre, en revanche j’ai été stupéfié par le caractère minutieux de l’enquête et l’exigence de passion à la Conan Doyle de madame L. Campa — on découvre par exemple qu’Apollinaire échoua au bac et qu’il n’eut jamais qu’un diplôme de sténographie, qu’il fit des articles dans des journaux de finance complètement alimentaires, que c’est lui qui dit à Breton et Soupault qu’ils devaient se connaître, car ils devaient avoir des choses à se dire, que Krosto est déjà là dès que Picasso débarque, qu’il est le premier à reconnaître Braque et à écrire sur lui — surtout les conférences qu’il donne sur la poésie et qui sont au carrefour du symbolisme et de l’Ere Moderne jouent sur l’équilibre entre le symbolisme mourant (Moreas eut presque des funérailles nationales nous a confié Laurence Campa sur les ondes) et les premiers ela

Baroz (il m’avait semblé que JC tentait de se rapprocher amicalement de vous : « La prochaine fois, tu descends à la maison, ok ?! Bonne journée… »)

c’était de l’humour noir, une de ces blagues roumaines dont le fêlé de l’île a le secret

Pour le mauvais goût, JB, tu auras du mal a faire mieux que ça ! (rédigé par Jacques Barozzi)

Si l’Ecclésiaste écrivait aujourd’hui, ce serait dans le style d’Ionesco ou de Desproges.

( suite) …les premiers élans de Max Jacob, Salmon, et tous les artisans disparus de nos anthologies qui fabriquent ce monde qui naît. Bien évidemment, nous referons pas en sens inverse le chemin du Contre Sainte Beuve qui nous obligerait à nous servir de la vie de l’homme pour comprendre mieux l’oeuvre, ce serait futile. Pour le fait de « se mettre en avant » je ne crois pas que L. Campa soit de ce genre là, mais alors pas du tout, il n’y a qu’à l’écouter parler pour le saisir immédiatement. Voir l’émission « du jour au lendemain » de A. Veinstein, les 17 et 18 juillet, vous collez le code du flux rss du podcast dans un lecteur et vous écoutez L Campa. J’espère qu’il y aura une grande conférence autour de ce livre car il reste quelques point à débattre sur lesquels on aimerait avoir des éclaircissements,

notamment la vitalité ininterrompue de l’homme-poète sous la mitraille — une suggestion à Gallimard: un grand cocktail public consacré à Guillaume Apollinaire à la rentrée, ce serait vraiment intéressant. Je signale le film de Tavernier (dont les parents cachèrent Aragon pendant la guerre, mais je peux me tromper de nom) enfin, il y a deux heures de film sur you tube qui ne sont pas piquées des hannetons. Soupault ne pardonne rien à ceux qu’il a dans le nez et, stupéfiant, regrette d’avant pris un ascenseur avec un certain Hitler et son ordonnance, et de ne pas lui avoir sauté dessus alors qu’il l’avait sous la main (ça devait être au début des années trente) « car j’aurais évité au monde bien des malheurs qui ont suivi ». C’est le grand regret de sa vie. On peut comprendre.

merci de ce que vous écrivez eric levergeois

« on découvre par exemple qu’Apollinaire échoua au bac et qu’il n’eut jamais qu’un diplôme de sténographie, qu’il fit des articles dans des journaux de finance complètement alimentaires »

Cela est clairement su et dit par André Billy dans sa préface dès 1965 dans le volume des Œuvres poétiques de la Pléiade…

Belle iconographie sur Apollinaire par Michel Décaudin avec une introduction de Philippe Soupault à la Librairie Séguier-Vagabondages 1986.

Par ailleurs Apollinaire critique d’art chez Paris-Musées-Gallimard 1993 nous offre un magnifique florilège de ses textes critiques et une remarquable iconographie.

Sinon, Pierre Assouline merci de nous donner envie de lire ce livre-marathon, cet Alpes-d’Uez de la biographie.

Comme « la valeur n’attend pas » dont je me sens très proche,je suis intrigué et attiré à l’achat de cette biographie goûteusement présentée par P. Assouline et vais le chercher de ce pas chez ma libraire.

« Si l’Ecclésiaste écrivait aujourd’hui, ce serait dans le style d’Ionesco ou de Desproges. »

Pareil pour la princesse de glaive

Il existe une biographie antérieure et bien écrite, peut-être d’André Parinaud. Ce n’est pas pour autant une brique….

MC

Faut-il ici préciser encore que l’ expression employée par P. Assouline, » Obus-Roi » est destinée à André Billy, lui-même par Apollinaire pour désigner la guerre à laquelle il participe.

A ANDRÉ BILLY

» Je te le dis André Billy que cette guerre

C’est Obus-Roi

Beaucoup plus tragique qu’Ubu mais qui n’est guère

Billy crois-moi

Moins burlesque ô mon vieux crois-moi c’est très

comique

Les Emmerdés

Voilà le nom des vrais poilus Quelle colique

Sont-ils vidés

Ces pauvres cieux chieurs d’obus et d’autres choses

Le féminin

Nous manque un peu Des chairs des chairs mais des chairs roses

Pour un connin

Voire la solution de papefiguière

On donnerait

Sa vie avec en plus mille bouquins Figuière

Dans ma forêt »

Pléiade/ Gallimard 1965.

Le lien pour le film de Tavernier avec Soupault, disponible intégralement. (2 heures 43)Je note au passage: » Apollinaire nous avait dit: méfiez-vous de Cocteau c’est un truqueur… » il est sûr que Soupault a ses bêtes noires, on l’entend tout au long de cet entretien — qui a bien des égards est magique. Lien:

http://www.youtube.com/watch?v=JlPU_dQ7S7g

baroz, le genre riche des manques chez autrui, tout est dit

Beaucoup sont morts, comme mon grand-père, ont eu la gueule cassée, comme celle d’un proche, sont revenus fous de douleur, rendus ainsi par un conflit imbécile : WWI….

Et tout cela pour que de jeunes singes fassent les poches des morts après une catastrophe ! Crapules couvertes par le silence complice des vivants …

Euh ! le changement, c’est quand ?

et autant ajouter que c’est le genre à s’enrichir par la calomnie

» jeunes singes »

encore une subtilité du néocon de pq qui sait tout, désinformé par les bons soins de ses potes nazes

arrêtez avec JC, vous vous fatiguez pour rien.

Tout le monde (à part u.) considère que c’est un con irrécupérable. Laissez-le jacter et passez outre.

Heureusement qu’avec ses perles réelles JiCul nous fait réellement rire tout en nous permettant de nous tenir réellement courant des injustices réelles du monde réel

« Laissez-le jacter et passez outre. »

Qu’il crève

Augustin ! Raie minord !

Ne vous intéressez pas au « con qui parle », mais à ce qu’il dit !

Vous vous souvenez ? le doigt et la lune ….

John Brown, si vous êtes encore là, je sais seulement que le beau second portait photographique avait été fourni par André Salmon pour la couverture du petit « Apollinaire par lui-même » de Pascal Pia (Coll. « Ecrivains de toujours » / éd. du Seuil), ancien mais bien fichu, à mon goût.

Il me semble, mais je peux me tromper, que le tirage D.R. choisi par Pierre Assouline est inversé : je suis habitué à cette photographie avec le visage-regard d’Apollinaire tourné légèrement vers sa droite (donc notre gauche). Bon, c’est peu de chose…

Pour le reste, je suis assez abasourdi par quelques commentaires très négatifs.

@ce qu’il dit !

jc tu dis rien que de la mouise

C.P.

Je suis de votre avis : certains commentaires sont très négatifs.

« je suis habitué à cette photographie avec le visage-regard d’Apollinaire tourné légèrement vers sa droite (donc notre gauche). Bon, c’est peu de chose… »

Bien au contraire : il s’agit d’une position politique claire, et d’un engagement fort !

Merci pour le lien, eric levergeois, j’avais vu le film de Tavernier à l’époque, mais je ne me souvenais plus de cette charge haineuse contre Cocteau.

Soupault définit le surréalisme comme volonté d’oublier le passé, dans faire table rase, et comme volonté de surmonter tous les tabous : il oublie cependant l’homophobie légendaire de Breton !

POUR RENE DALIZE:

Un site nous signale que le livre de René Dalize, très cher ami d’enfance mort au front et à qui Apollinaire dédia ses Calligrammes, vient d’être (miraculeusement) republié. Le livre « Le club des Neurasthéniques » dut apparemment connaître un certain succès avant de retomber cent ans dans l’oubli. c’est le moment où jamais d’en parler:

http://www.lekti-ecriture.com/blogs/alamblog/index.php/tag/Ren%C3%A9%20Dalize

Le livre est présenté ainsi:

Publié dans Paris-Midi entre août et octobre 1912, le roman de René Dalize, vieux copain d’Apollinaire (ils ont écrit quatre romans lestes à quatre mains) n’avait jamais vu le jour en librairie… malgré l’enthousiasme qu’il avait soulevé avant-guerre lors de sa publication en feuilleton.

Désormais, ce grand roman d’aventures français d’avant-guerre dispose d’une édition en volume – et en grand format, choix remarquable de l’Arbre vengeur qui sait ce qu’est un vrai roman.

René Dalize Le Club des neurasthéniques. Édition établie et présentée par le Préfet maritime. – Talence, l’Arbre vengeur, 23 mai 2013, 303 pages, grand format (21/14 cm), 20 euros.

(à tout hasard balthazar…)

un bon copain dit: 19 juillet 2013 à 11 h 59 min « Laissez-le jacter et passez outre. »

Qu’il crève

Outre que le « bon copain » est assez raide d’esprit, donc un intellectuel stalinien à éviter de nuit … ce type de souhait se réalise toujours, à peu de frais.

Il suffit d’attendre.

Le seul qui a été négatif, c’est u., qui semblait trouver la poèsie d’Apollinaire égale à des chansonnettes médiocres. Je dois dire qu’à la relecture, à propos de cette note, je trouve qu’il n’a pas tort. Pas grand chose qui tienne vraiment la route dans l’oeuvre que l’homme dépasse par sa vie et sa position centrale au début du XXe siècle…

« son existence est de celles qui s’oublient facilement »

cruelle injustice ! honni soit qui mâle y pense.

La louise, quel numéro !

vente aux enchères:

« De nombreuses photographies, parfois annotées par Lou, représentent Lou aux commandes d’aéroplanes en 1911-1912 à Juvisy, Pau ou Etampes (elle pilotait elle-même), avec des amis sur des terrains d’aviation, au bord de la mer, à la campagne allongée dans l’herbe ou fumant une cigarette, avec ses chiens, ainsi que des photographies d’amis et amies, et des photos du voyage au Maroc. »

Louise, quelle Femme ?

« Personne ou presque n’a parlé de sa mort, d’un infarctus, à Genève, le 7 octobre 1963. Le nom de Lou ne figure pas sur sa tombe au cimetière de Passy. Mais l’on sait, dans tous les pays, que la grande muse d’Apollinaire s’appelait Lou. »

(source : André MOISSE ; est magazine du dimanche 9 12 2007)

http://michel1948pierre27.blogspot.fr/2007/12/lou-la-muse-de-vesoul.html#!/2007/12/lou-la-muse-de-vesoul.html

fragments de discours désamouré :

« De la part de votre amie Loulou,

qui aurait mieux fait de se casser une jambe

le jour où elle a rencontré Apollinaire »

Jacques Barozzi dit: 19 juillet 2013 à 12 h 32 min

Le seul qui a été négatif, c’est u.

J’aime bien u. (quoique pas toujours) mais, si on devait s’intéresser à son avis en ce qui concerne la poésie, on ne lirait qu’Annie Cordy.

@ si on devait s’intéresser à son avis en ce qui concerne la poésie

tout à fait d’accord. U est un prof de philo : le non-dit lui échappe (et je ne parle même pas des sonorités et des rythmes, qui sont sans doute pour lui hors discursivité comme disent les lycéens (putain ils sont forts)).

Jacques Barozzi dit: 19 juillet 2013 à 12 h 32 min

Pas grand chose qui tienne vraiment la route dans l’oeuvre

Ben merde alors. Soit t’es une brute, soit t’es vraiment difficile, Baroz.

ALCOOLS était un de mes livres de chevet quand j’étais ado. Ça compte dans une vie. Faites la fine bouche si ça vous amuse, mais je pense que les pisse-froid qui s’expriment aujourd’hui se couvrent de ridicule.

C’est gentillet, quoi !

Marie

Vous y dansiez petite fille

Y danserez-vous mère-grand

C’est la maclotte qui sautille

Toute les cloches sonneront

Quand donc reviendrez-vous Marie

Les masques sont silencieux

Et la musique est si lointaine

Qu’elle semble venir des cieux

Oui je veux vous aimer mais vous aimer à peine

Et mon mal est délicieux

Les brebis s’en vont dans la neige

Flocons de laine et ceux d’argent

Des soldats passent et que n’ai-je

Un cœur à moi ce cœur changeant

Changeant et puis encor que sais-je

Sais-je où s’en iront tes cheveux

Crépus comme mer qui moutonne

Sais-je où s’en iront tes cheveux

Et tes mains feuilles de l’automne

Que jonchent aussi nos aveux

Je passais au bord de la Seine

Un livre ancien sous le bras

Le fleuve est pareil à ma peine

Il s’écoule et ne tarit pas

Quand donc finira la semaine

Mais, Jacques, sont indirectement « négatives » les citations de textes érotiques aujourd’hui lourdingues, avec leur vocabulaire « direct » et répétitif. Il y a un autre érotisme d’Apollinaire, un peu plus subtil et métaphorique.

Je ne sais si u. a lu vraiment ne serait-ce que le recueil ALCOOLS. La modernité de » Zone » est certes celle des premières années 1910, mais son intérêt n’est pas qu’historique, pas plus que ne l’est celui des poèmes du même registre de Cendrars. « La Chanson du Mal-Aimé » comporte des séquences inégales mais dans un ensemble lyrique remarquablement varié, des poèmes comme « L’Emigrant de Landor Road », « Le Brasier » ou « Le Voyageur » (qu’Apollinaire a enregistré aussi, -à sa manière, soit !) sont bien supérieurs au très connu « Pont Mirabeau ». « Salomé » également, par exemple, et bien d’autres. Par ailleurs, les fréquentations d’artistes-peintres, les hommages et écrits critiques ne sont-ils rien ?

Bien, je n’insiste pas.

Salomé

Pour que sourie encore une fois Jean-Baptiste

Sire je danserais mieux que les séraphins

Ma mère dites-moi pourquoi vous êtes triste

En robe de comtesse à côté du Dauphin

Mon cœur battait battait très fort à sa parole

Quand je dansais dans le fenouil en écoutant

Et je brodais des lys sur une banderole

Destinée à flotter au bout de son bâton

Et pour qui voulez-vous qu’à présent je la brode

Son bâton refleurit sur les bords du Jourdain

Et sous les lys quand vos soldats ô roi Hérode

L’emmenèrent se sont flétris dans mon jardin

Venez tous avec moi là-bas sous les quinconces

Ne pleure pas ô joli fou du roi

Prends cette tête au lieu de ta marotte et danse

N’y touchez pas son front ma mère est déjà froid

Sire marchez devant trabants marchez derrière

Nous creuserons un trou et l’y enterrerons

Nous planterons des fleurs et danserons en rond

Jusqu’à l’heure où j’aurai perdu ma jarretière

Le roi sa tabatière

L’infante son rosaire

Le curé son bréviaire

motion rejetée dit: 19 juillet 2013 à 13 h 03 min

« ALCOOLS était un de mes livres de chevet quand j’étais ado. Ça compte dans une vie. Faites la fine bouche si ça vous amuse, mais je pense que les pisse-froid qui s’expriment aujourd’hui se couvrent de ridicule. »

Soit ! Mais les pisse-chaud doivent consulter pour guérison ….

(le ridicule n’épargne personne)

« Par ailleurs, les fréquentations d’artistes-peintres, les hommages et écrits critiques ne sont-ils rien ? »

Rien. Sinon embrassades cléricales !

L’émigrant de Landor Road

À André Billy.

Le chapeau à la main il entra du pied droit

Chez un tailleur très chic et fournisseur du roi

Ce commerçant venait de couper quelques têtes

De mannequins vêtus comme il faut qu’on se vête

La foule en tous les sens remuait en mêlant

Des ombres sans amour qui se traînaient par terre

Et des mains vers le ciel plein de lacs de lumière

S’envolaient quelquefois comme des oiseaux blancs

Mon bateau partira demain pour l’Amérique

Et je ne reviendrai jamais

Avec l’argent gagné dans les prairies lyriques

Guider mon ombre aveugle en ces rues que j’aimais

Car revenir c’est bon pour un soldat des Indes

Les boursiers ont vendu tous mes crachats d’or fin

Mais habillé de neuf je veux dormir enfin

Sous des arbres pleins d’oiseaux muets et de singes

Les mannequins pour lui s’étant déshabillés

Battirent leurs habits puis les lui essayèrent

Le vêtement d’un lord mort sans avoir payé

Au rabais l’habilla comme un millionnaire

Au-dehors les années

Regardaient la vitrine

Les mannequins victimes

Et passaient enchaînées

Intercalées dans l’an c’étaient les journées veuves

Les vendredis sanglants et lents d’enterrements

De blancs et de tout noirs vaincus des cieux qui pleuvent

Quand la femme du diable a battu son amant

Puis dans un port d’automne aux feuilles indécises

Quand les mains de la foule y feuillolaient aussi

Sur le pont du vaisseau il posa sa valise

Et s’assit

Les vents de l’Océan en soufflant leurs menaces

Laissaient dans ses cheveux de longs baisers mouillés

Des émigrants tendaient vers le port leurs mains lasses

Et d’autres en pleurant s’étaient agenouillés

Il regarda longtemps les rives qui moururent

Seuls des bateaux d’enfant tremblaient à l’horizon

Un tout petit bouquet flottant à l’aventure

Couvrit l’Océan d’une immense floraison

Il aurait voulu ce bouquet comme la gloire

Jouer dans d’autres mers parmi tous les dauphins

Et l’on tissait dans sa mémoire

Une tapisserie sans fin

Qui figurait son histoire

Mais pour noyer changées en poux

Ces tisseuses têtues qui sans cesse interrogent

Il se maria comme un doge

Aux cris d’une sirène moderne sans époux

Gonfle-toi vers la nuit Ô Mer Les yeux des squales

Jusqu’à l’aube ont guetté de loin avidement

Des cadavres de jours rongés par les étoiles

Parmi le bruit des flots et les derniers serments

« Ben merde alors. Soit t’es une brute, soit t’es vraiment difficile, Baroz. » (motion rejetée).

Le difficile, c’est Jacques. La brute, c’est moi.

Mais attention, comme l’a écrit Mme de Beauvoir, on ne naît pas brute, on le devient.

Ce n’est que sur le tard qu’on peut s’accorder le luxe de se contenter d’une peau de bête (ça pue un peu l’été) et se traitant avec dureté, se débarrassant des poids morts et des défroques inutiles, affronter à l’occasion la chose littéraire (pas trop souvent, s’il vous plaît, autre chose à foutre) avec le front têtu d’un Jean Yanne.

Bien sûr que moi aussi j’ai eu Alcools (Poésie Gallimard) dans ma poche de lycéen.

Je ne crois pas l’avoir relu, mais je reste fidèle à l’émotion que j’avais ressentie.

La fidélité, c’est aussi parfois ne pas relire.

Vous remarquerez que je n’ai jamais dit que GA était mauvais, une brute s’interdit tout jugement général, elle examine les pièces qu’on lui présente une à une, comme au premier jour.

C’est une liberté chèrement acquise.

J’avais seulement trouvé très agréable la chansonnette et amusante l’histoire de cul.

Le bonheur de la brute, c’est que, comme avec raison on voit qu’il est passé à côté de l’essentiel, on lui fait amicalement des offrandes.

Croyez que dans son coin il accepte ces friandises avec reconnaissance, c’est parfois une joyeuse surprise.

Un des poèmes à Lou qui ont été cités est vraiment bien (la brute s’éloigne rarement d’un système d’évaluation un peu primitif mais en revanche appliqué sans mollesse, je vous prie de le croire), et le mot adressé à André Billy, je l’ai lu trois fois à voix haute, ça me plaît.

Il faut remercier aussi Tavernier pour ces entretiens avec Soupault que je ne connaissais pas. Je l’ai suffisamment cliqué pour un reconnaître un trésor, que je mets de côté avec plaisir.

La question restera posée de ce que l’émotion, l’intérêt, l’admiration, la poilâde que fait naître un tel document doit à la chose littéraire.

L’hypothèse de la brute est la suivante: assez peu de chose (au regard de l’histoire, de la culture en général).

Qui ici relit les Champs Magnétiques?

A question brutale, réponse brutale, if you please.

Zone

À la fin tu es las de ce monde ancien

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin

Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine

Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes

La religion seule est restée toute neuve la religion

Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation

Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme

L’Européen le plus moderne c’est vous Pape Pie X

Et toi que les fenêtres observent la honte te retient

D’entrer dans une église et de t’y confesser ce matin

Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut

Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux

Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d’aventures policières

Portraits des grands hommes et mille titres divers

J’ai vu ce matin une jolie rue dont j’ai oublié le nom

Neuve et propre du soleil elle était le clairon

Les directeurs les ouvriers et les belles sténodactylographes

Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent

Le matin par trois fois la sirène y gémit

Une cloche rageuse y aboie vers midi

Les inscriptions des enseignes et des murailles

Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent

J’aime la grâce de cette rue industrielle

Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l’avenue des Ternes

Voilà la jeune rue et tu n’es encore qu’un petit enfant

Ta mère ne t’habille que de bleu et de blanc

Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize

Vous n’aimez rien tant que les pompes de l’Église

Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette

Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège

Tandis qu’éternelle et adorable profondeur améthyste

Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ

C’est le beau lys que tous nous cultivons

C’est la torche aux cheveux roux que n’éteint pas le vent

C’est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère

C’est l’arbre toujours touffu de toutes les prières

C’est la double potence de l’honneur et de l’éternité

C’est l’étoile à six branches

C’est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche

C’est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs

Il détient le record du monde pour la hauteur

Pupille Christ de l’oeil

Vingtième pupille des siècles il sait y faire

Et changé en oiseau ce siècle comme Jésus monte dans l’air

Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder

Ils disent qu’il imite Simon Mage en Judée

Ils crient s’il sait voler qu’on l’appelle voleur

Les anges voltigent autour du joli voltigeur

Icare Énoch Élie Apollonius de Thyane

Flottent autour du premier aéroplane

Ils s’écartent parfois pour laisser passer ceux qui portent la Sainte-Eucharistie

Ces prêtres qui montent éternellement en élevant l’hostie

L’avion se pose enfin sans refermer les ailes

Le ciel s’emplit alors de millions d’hirondelles

À tire d’aile viennent les corbeaux les faucons les hiboux

D’Afrique arrivent les ibis les flamands les marabouts

L’oiseau Roc célébré par les conteurs et les poètes

Plane tenant dans les serres le crâne d’Adam la première tête

L’aigle fond de l’horizon en poussant un grand cri

Et d’Amérique vient le petit colibri

De Chine sont venus les pihis longs et souples

Qui n’ont qu’une seule aile et qui volent par couples

Puis voici la colombe esprit immaculé

Qu’escortent l’oiseau-lyre et le paon ocellé

Le phénix ce bûcher qui soi-même s’engendre

Un instant voile tout de son ardente cendre

Les sirènes laissant les périlleux détroits

Arrivent en chantant bellement toutes trois

Et tous aigle phénix et pihis de la Chine

Fraternisent avec la volante machine

Maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule

Des troupeaux d’autobus mugissants près de toi roulent

L’angoisse de l’amour te serre le gosier

Comme si tu ne devais jamais plus être aimé

Si tu vivais dans l’ancien temps tu entrerais dans un monastère

Vous avez honte quand vous vous surprenez à dire une prière

Tu te moques de toi et comme le feu de l’Enfer ton rire pétille

Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie

C’est un tableau pendu dans un sombre musée

Et quelquefois tu vas la regarder de près

Aujourd’hui tu marches dans Paris les femmes sont ensanglantées

C’était et je voudrais ne pas m’en souvenir c’était au déclin de la beauté

Entourée de flammes ferventes Notre-Dame m’a regardé à Chartres

Le sang de votre Sacré-Coeur m’a inondé à Montmartre

Je suis malade d’ouïr les paroles bienheureuses

L’amour dont je souffre est une maladie honteuse

Et l’image qui te possède te fait survivre dans l’insomnie et dans l’angoisse

C’est toujours près de toi cette image qui passe

Maintenant tu es au bord de la Méditerranée

Sous les citronniers qui sont en fleur toute l’année

Avec tes amis tu te promènes en barque

L’un est Nissard il y a un Mentonasque et deux Turbiasques

Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs

Et parmi les algues nagent les poissons images du Sauveur

Tu es dans le jardin d’une auberge aux environs de Prague

Tu te sens tout heureux une rose est sur la table

Et tu observes au lieu d’écrire ton conte en prose

La cétoine qui dort dans le coeur de la rose

Épouvanté tu te vois dessiné dans les agates de Saint-Vit

Tu étais triste à mourir le jour où tu t’y vis

Tu ressembles au Lazare affolé par le jour

Les aiguilles de l’horloge du quartier juif vont à rebours

Et tu recules aussi dans ta vie lentement

En montant au Hradchin et le soir en écoutant

Dans les tavernes chanter des chansons tchèques

Te voici à Marseille au milieu des pastèques

Te voici à Coblence à l’hôtel du Géant

Te voici à Rome assis sous un néflier du Japon

Te voici à Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide

Elle doit se marier avec un étudiant de Leyde

On y loue des chambres en latin Cubicula locanda

Je me souviens j’y ai passé trois jours et autant à Gouda

Tu es à Paris chez le juge d’instruction

Comme un criminel on te met en état d’arrestation

Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages

Avant de t’apercevoir du mensonge et de l’âge

Tu as souffert de l’amour à vingt et à trente ans

J’ai vécu comme un fou et j’ai perdu mon temps

Tu n’oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter

Sur toi sur celle que j’aime sur tout ce qui t’a épouvanté

Tu regardes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants

Ils croient en Dieu ils prient les femmes allaitent les enfants

Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare

Ils ont foi dans leur étoile comme les rois-mages

Ils espèrent gagner de l’argent dans l’Argentine

Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune

Une famille transporte un édredon rouge comme vous transportez votre coeur

Cet édredon et nos rêves sont aussi irréels

Quelques-uns de ces émigrants restent ici et se logent

Rue des Rosiers ou rue des Écouffes dans des bouges