De quelques autres romans dont on parle aussi

Faut-il vraiment considérer un roman comme un organisme vivant doté d’un cœur battant et ses deux ventricules, le réel et la fiction ? En tout cas, Isabelle Desesquelles illustre une fois de plus cette conception dans Là où je nous entraine (288 pages, 20,90 euros, Lattès) mais avec plus d’intensité encore que dans ses précédents livres. A croire qu’elle a tout jeté dans l’affaire, tout ce qu’elle avait de plus intime et de plus précieux comme on joue son va-tout. Et pour cause : nous voilà embarqués dans l’histoire de deux petites filles dont la mère, dépressive et romantique, traductrice du russe mais du genre obsessionnel, à consacrer sa vie à un livre (La Guerre et la paix) s’est donnée la mort. L’annonce, l’absence, le vide, chacun sait les stations de ce chemin de croix. La lecture puis la découverte de la littérature et enfin l’écriture sauveront la petite fille devenue jeune fille puis femme de l’attrait du néant. Il n’y pas que la sororité : la mort hante son récit- et comment en serait-il autrement après un tel traumatisme ?

C’est le livre plus délicat à écrire, le plus difficile, le plus ambitieux pour l’auteure. Elle a su trouver la note juste et s’y tenir, qui plus est tout au long d’un double registre d’écriture, ce qui en augmente la complexité (lire un extrait ici). Comme si Thomas Mann avait intégré le Journal du docteur Faustus au Docteur Faustus, ou Gide le Journal des faux-monnayeurs à son roman. Le risque (heureusement contourné) d’un tel dispositif est de se regarder écrire. Mais quelle force sous la douceur, quelle fluidité sous la densité, quelle émeute d’émotions. On imagine l’épreuve que cela a représenté pour elle de l’écrire et la délivrance que c’est de ne plus avoir à l’écrire. L’ombre de pages de Clarice Lispector et de Philippe Jaccottet traversent ce roman. La Gene Tierney à laquelle s’identifie la narratrice est celle de The Ghost and Mrs Muir (1947), l’un des grands films de Joseph Mankiewicz enveloppé de la B.O. hitchcockienne de Bernard Hermann. On imagine que son inconscient y a puisé le néologisme d’«enfantôme ».

C’est le livre plus délicat à écrire, le plus difficile, le plus ambitieux pour l’auteure. Elle a su trouver la note juste et s’y tenir, qui plus est tout au long d’un double registre d’écriture, ce qui en augmente la complexité (lire un extrait ici). Comme si Thomas Mann avait intégré le Journal du docteur Faustus au Docteur Faustus, ou Gide le Journal des faux-monnayeurs à son roman. Le risque (heureusement contourné) d’un tel dispositif est de se regarder écrire. Mais quelle force sous la douceur, quelle fluidité sous la densité, quelle émeute d’émotions. On imagine l’épreuve que cela a représenté pour elle de l’écrire et la délivrance que c’est de ne plus avoir à l’écrire. L’ombre de pages de Clarice Lispector et de Philippe Jaccottet traversent ce roman. La Gene Tierney à laquelle s’identifie la narratrice est celle de The Ghost and Mrs Muir (1947), l’un des grands films de Joseph Mankiewicz enveloppé de la B.O. hitchcockienne de Bernard Hermann. On imagine que son inconscient y a puisé le néologisme d’«enfantôme ».

Le genre de livre que l’on écrit pour débarrasser les siens des non-dits qui pourraient les freiner, du poids d’un secret de famille, ce fardeau que l’on se repasse d’une génération l’autre non comme un sparadrap haddockien mais comme un paquet de névroses. L’écrivain y est incarné comme une mèche allumée sur un baril de poudre, la famille. L’explosion a produit ce roman qui secoue, trouble et parfois bouleverse. Parvenue à maturité, la narratrice croit se libérer dans une sexualité débridée dont elle ne nous cèle guère de détails, notamment dans l’évocation crue de ses relations avec un producteur qui suinte la promotion canapé. Mais la folie, les crises, le sentiment abandonnique lui font toujours cortège. Elle demeure une orpheline déboussolée qui se demande comment aimer une mère qui a fait tant de mal à ses enfants.

Avec Le Prince de Babylone (17,50 euros, 192 pages Seuil), Marianne Vic nous emporte, elle, derrière les faux-semblants d’une réussite internationale sans équivalent, sous l’illusion d’un mode de vie fastueux, l’inexorable descente aux enfers d’Yves Saint-Laurent. Par le biais d’un portrait romancé très subtilement agencé par quelqu’un de la famille (sa nièce, manifestement), nous sommes entrainés à la source du mal-être de ce créateur de génie : une famille de bourgeois névrosés totalement dysfonctionnelle dans l’Algérie coloniale, où l’on tait ce dont on ne doit pas parler (viol, inceste, bâtardise, honte de l’homosexualité), avec la figure dominante d’une mère monstrueuse régnant sur le clan féminin qui l’a élevé.

Le roman fait moins de 200 pages mais c’est la bonne distance car il est dérangeant, toxique, violent, troublant, construit sur des allers-retours chronologiques entre le Saint-Laurent oranais et le YSL parisien et marrackchi, mondial et mondain, alcoolotabagique et drogué, voué à son autodestruction, évoluant entre les Noailles, Jacques de Bascher, Karl Lagerfeld, Pierre Bergé, Victoire de Castellane, Anne-Marie Munoz… Tout ce qui n’apparaissait pas dans les deux biopics que le cinéma lui a consacrés, en tout cas pas aussi crûment, intelligemment. Une vraie mise à nu. Le roman commence et finit à l’église Saint-Roch, pour ses obsèques et pour le dixième anniversaire de sa disparition.

Le portrait du héros, sans renoncer à l’admiration affectueuse, est cruel car il ne dissimule rien de sa misogynie, de sa misanthropie et du mépris absolu qu’il vouait à tous, ne réservant son amour qu’aux animaux. Il n’en est pas moins s attachant pour ses défauts même. Un exploit car ce livre fait parler de sa famille celui qui n’en parlait jamais. Seule Marianne Vic pouvait se le permettre, et pour cause… Passionnant car très vivant, écrit, émaillé de choses vues et vécues, informé de l’intérieur. Mais quelle tristesse au fond que cette existence vouée à la solitude. Le rosebud de ce maniacodépressif qui s’étourdissait dans la relecture à l’infini de la Recherche du temps perdu ? El Nino azul de Goya, qui trônait dans son salon entre autres chefs d’œuvre, en face duquel il passait des nuits seul sans dire un mot, tableau qui se trouve désormais au Louvre…

Après la révélation du Bal des folles, Victoria Mas tient déjà ses promesses avec Un miracle (19,90 euros, Albin Michel), deuxième roman sur un adolescent perturbé qui jaillit dans une île du nord-Finistère en s’épanchant sur ses visions, son contact privilégié avec le monde invisible. S’il a eu une apparition, ce ne peut être que la Vierge. Ca finira mal pour lui. Mais on est emporté, on y va jusqu’au bout car Mas fait preuve d’une impressionnante maitrise de son sujet, de ses personnages, de son écriture (lire ici un extrait). On n’a peut-être pas aperçu Marie mère de Dieu, mais un écrivain à coup sûr.

Rien à faire : à la parution de chaque tome des mémoires de Yann Moix (celui-ci est le quatrième), je me laisse prendre par ce type pourri de talents mais si autodestructeur qu’il semble être le premier obstacle à leur éclosion. Cette fois, Paris (256 pages, 20,50 euros, Grasset). De volume en volume, je demeure convaincu que s’il avait tout rassemblé en un très gros livre, celui-ci aurait fait événement car le projet littéraire serait apparu incontestable – et Dieu sait que ce fou de littérature avait une vision et possède un indéniable talent (lire ici un extrait). Cette fois, il raconte ses tous débuts. C’est vif, drôle, pathétique. Au sens étymologique du terme: « qui émeut ».

Rien à faire : à la parution de chaque tome des mémoires de Yann Moix (celui-ci est le quatrième), je me laisse prendre par ce type pourri de talents mais si autodestructeur qu’il semble être le premier obstacle à leur éclosion. Cette fois, Paris (256 pages, 20,50 euros, Grasset). De volume en volume, je demeure convaincu que s’il avait tout rassemblé en un très gros livre, celui-ci aurait fait événement car le projet littéraire serait apparu incontestable – et Dieu sait que ce fou de littérature avait une vision et possède un indéniable talent (lire ici un extrait). Cette fois, il raconte ses tous débuts. C’est vif, drôle, pathétique. Au sens étymologique du terme: « qui émeut ».

Enfin, tout autre chose. Encore que… Avec Simon Liberati, il faut s’attendre à tout même si l’univers de Performance (252 pages, 20 euros, Grasset) ne surprend pas dans son œuvre. Un producteur commande à un écrivain un scénario pour un projet de film sur les Rolling Stones des tous premiers temps. De leur naissance à la mort du manager Brian Epstein. En plein dans les sixties. L’écrivain, septuagénaire endetté et à sec question inspiration, n’arrête pas de ne pas écrire depuis des années. Parallèlement il vit une liaison bouleversante avec une mannequin anorexique (non, ce n’est plus un pléonasme encore que, à l’époque de la Schrimp…) qui pourrait être sa petite-fille. Il y a de belles pages sur l’icône Marianne Faithfull, la rivale Anita Pallenberg, les coucheries de l’androgyne Mick, la volupté du spectacle de la déchéance… (lire ici un extrait).

On suit l’écriture du scénario tandis que le narrateur vide les flacons de whisky. On apprend des choses sur la bisexualité de Jagger, le rapport entre la coke et le sado-masochisme, la difficulté de réussir des scènes de drogue au cinéma… Colette, Nerval, Rousseau, Larbaud, Mandiargues viennent faire un tour en vedette américaine car Liberati est un grand lecteur et il a de la patte. N’empêche que par moments, on dirait un Gault-Millau des substances : tout sur le LSD et ses variantes, les tripsd’acide, l’opium à mâcher, les champignons hallucinogènes, la poussière d’ange… « Les années 60 furent plus violentes et destructrices qu’aujourd’hui » écrit-il. Le narrateur est tellement schooté qu’il croit que les arbres ne l’aiment plus. Nous non plus et inversement. Lecture planante pour les nostalgiques de Rock & Folk première manière (j’en suis) mais c’est tout. A lire en récoutant As tears go by version Faithfull puis version live des Stones (ce livre-là supporte d’être lu en musique, ce n’est pas du Carl Schmitt).

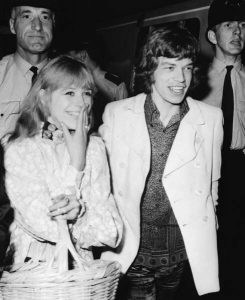

(« Yves Saint-Laurent » photo D.R.; « Image extraite de The Ghost and Mrs Muir, film de Joseph Mankiewicz, D.R. ; Francisco de Goya y Lucientes, Portrait de Luis María de Cistué y Martínez (1788-1842), dit El niño azul (L’Enfant bleu), mars-avril 1791, Huile sur toile, 118 cm x 86 cm, Collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, don Pierre Bergé, 2009, Musée du Louvre ; « Euston Station à Londres : Mick Jagger, leader of the Rolling Stones, and his girlfriend, Marianne Faithfull, as they boarded a train for Bangor, North Wales, where they will attend a Love Pilgrimage. Also aboard the train were the Beatles. They are to spend five days living with Himalayan mystic Maharishi Mahesh Yogi, who has expounded the love doctrine around the world for years, 1967).

938 Réponses pour De quelques autres romans dont on parle aussi

« bonne sœur kungfou qui fait sauter la bande passante. Polonaise inversée, disait Hewlett. »

J’avais raté ça !

Ce qu’il est drôle , tout d’même.

Effectivement toujours été Kashio, au temps des calculettes.

Et pas HP

je continuerai inlassablement de vous dénoncer.

Ça vous va bien. Ceci dit pas l’habitude de chercher les poux dans un flacon de Marie rose.c’est inutile.

Je viens d’en prendre conscience ;

En France, c’est 95% de la lessive qui est vendue sous format liquide … !

Si des millions de video porno sont soumises au même matraquage, la lessive sous format liquide va en prendre un coup.

Mais, Marie Sasseur, la dénonciation des crimes ne les empêche pas. Chacun sait à chaque instant quand il faut refuser de regarder, les présentateurs de télé spectacle, les télé-réalités merdeuses, les documents-enquêtes de la gendarmerie, la publicité,

Tadao Kashio Biography: History of Casio Computer Company

Bonne suite, bonne lessive a la main!

J’ai week-end.

« Encore une chose , le programme , si on peut dire, est dans le lien qui suit.

N’hésitez pas à le mettre dans vos favoris. »

Toujours à appâter le client avec des textes cochons, la Marie !

identité?

Paul Ricœur: “Ce que je suis est foncièrement douteux”

surphilomag https://www.philomag.com/articles/paul-ricoeur-ce-que-je-suis-est-foncierement-douteux

Céline va au cinéma porno

« Ce n’est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans, il reste dedans une grande place trouble, pour les pauvres, pour les rêves et pour les morts. Il faut se dépêcher de s’en gaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors, sorti du cinéma, durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. On choisit parmi les rêves ceux qui vous réchauffent le mieux l’âme. Pour moi, c’était je l’avoue, les cochons. Faut pas être fier, on emporte d’un miracle ce qu’on peut en retenir. Une blonde qui possédait des nichons et une nuque inoubliables a cru bon de venir rompre le silence de l’écran par une chanson où il était question de sa solitude. On en aurait pleuré avec elle.

C’est ça qui est bon ! Quel entrain ça vous donne ! J’en avais ensuite, je le sentais déjà, pour au moins deux journées de plein courage dans la viande. Je n’attendis même point qu’on ait rallumé dans la salle. J’étais prêt à toutes les résolutions du sommeil maintenant que j’avais absorbé un peu de cet admirable délire d’âme. »

(« Voyage au bout de la nuit »)

Où est passée miss Rheims, votre copine hairdo, dear Passou ? Pas dans le wagon de cette rentrée.

Un de ses bons amis, dear Baroz, tenancier à Clichy, est mort de masturbation. Une torture dans certains pays d’orient, miss sasseur nous informera après pédalage wikipedia

Moi, je suis pour qu’on fasse le grand nettoyage dans l’industrie du film X, pourvoyeuse d’esclavagisme, de pédophilie, de viols, de drogue et de fraude fiscale. Il faut vraiment mettre tous ces sexploiteurs en taule, vite fait bien fait. Il n’est pas non plus normal de laisser accéder les enfants si facilement sur les sites pornographiques. Donc, je ne suis pas pour une censure, mais qu’il y ait des lois et qu’elles soient respectées. Quant à « La philosophie dans le boudoir », c’est bien évidemment un livre magnifique, que tous les adolescents devraient lire pour s’initier à l’amour physique. Moi, j’ai lu ce dialogue du Marquis bien trop tard. Il n’était pas dans la bibliothèque de mes parents. Par contre, il y avait « Les amours » d’Ovide (et non d’Ovidie !), dont mon père faisait en cachette ses délices ; il en avait annoté certains passages, notamment sur l’impuissance, le fiasco. Néanmoins, il m’a conçu. J’ai demandé un jour à mon père s’il avait déjà vu un film X dans sa vie. Il m’a répondu que non. En revanche, il avait apprécié le « Casanova » de Fellini, petite plaisanterie cinématographique pour carabins. — A propos du Nobel de littérature, Houellebecq est en tête des paris. Il y a aussi Annie Ernaux, j’aime moins, et Pierre Michon, pas du tout. A mon avis, Michon n’a pas l’envergure. Ses romans sont trop minces. Voilà ce que dit le journal : « À la septième place du classement des parieurs, Pierre Michon fait une entrée remarquée. À y regarder de plus près, cela n’a rien de surprenant. Couronné en 2009 par le Grand Prix du Roman de l’Académie française, prix Franz Kafka en 2019, l’auteur de Vies minuscules , de La Grande Beune et de Rimbaud fils, est un homme discret mais un écrivain de tout premier plan. » Je ne suis pas convaincu. Je n’aime pas trop son écriture, ni sa façon de s’exprimer à haute voix. Il n’aurait jamais dû se montrer. On parle aussi de Don DeLillo, mais les jurés Nobel sont anti-américains. Dommage !

Le valet de ferme a mieux à faire que de se palucher avec un vieil annuaire, non ?

Il ne connaît pas la notation inverse.

Il en a » entendu parler «

Et moi grâce aux calculettes HP,je me garde ça, pour le dessert, miam.

https://parolenarchipel.wordpress.com/2014/01/28/du-principe-de-contradiction-chez-aristote/

reuzment que térezoune dénonce à la commandantur comme elle prend ses ouikend..un doigt dans la bouche et un autre dans le cul

Donc, je ne suis pas pour une censure, mais qu’il y ait des lois et qu’elles soient respectées

« dans les couloirs dla mort à keupu » est une distopie chiante comme la pluie même si ça se termine par un rachat de tout les hinvendu par pédro pour 1€ à montreuil

Dénonciation :,religion de Masseur Sarie ce qui n’est pas sans l’apparentée à Sanseau Roudrine….0u à Clofou T, le style en moins.

meussieu courte sait bien que c’est une position inverse que térezoune prend pour se donner l’air interessante par derrière..que c’est en faire publicité ça les hémoustille..que l’on est que des sesque toille..mais où vont ils chercher tout ça

nous on dénonce pour pas être dupe qu’elle dirait bonne clopine avec ses fausses couettes et son string qui lui gratte

Sont tous là, les harceleurs, le dément mc, le vieux keuf jjj/bougreau/d et cie.

Ça aussi une vraie saloperie, comme les pornophiles. Pareil.

Un ancien fonctionnaire du ministère de l’intérieur et un youtubeur pour les curés de Quimper.

Une blonde qui possédait des nichons et une nuque inoubliables a cru bon de venir rompre le silence de l’écran par une chanson où il était question de sa solitude. On en aurait pleuré avec elle.

C’est ça qui est bon !

(poil au fion)

Voilà ce dont est capable celui à l’origine de l’écriture « inverse » , en ce sens inverse à l’intuitionlogique, et les utilisateurs de calculette HP comprendront keske j’veux dire, lol.

« Selon Jan Lukasiewicz, Aristote formule le principe de contradiction dans trois sens. Un sens ontologique, aucun objet ne peut à la fois posséder et ne pas posséder une même propriété4. Un sens logique quand il dit que des jugements contradictoires ne sont pas vrais à la fois5. Et un sens psychologique quand Aristote dit que personne ne peut croire qu’une même chose est et n’est pas6. Ces trois formulations ne sont pas synonymes parce qu’elles contiennent des notions différentes. Les notions d’objet et de propriété pour la formulation ontologique. Celles de jugement et de vérité pour la formulation logique et celles de conviction et de coexistence temporelle pour la formulation psychologique du principe de contradiction »

Je vais commander son bouquin à Jan Lukasiewicz; finalement pas perdu mon temps, comme dit Passou.

Vous ne craignez pas la migraine. Quel courage! Car cela ne devrait pas pour vous rester au stade du charabia pour moi.

fait avec art, Bloom !

—

Minimum syndical, Baroz. Sinon c’est dehors.

Peut-être que dans quelque

temps Le dit Lukasiewicz va être voué aux gemonies par la même? Mais n’anticipons pas…

Peut-être que le dément mc va arrêter de harceler si je décide de le dénoncer.

Affaire à suivre.

Un ancien fonctionnaire du ministère de l’intérieur et un youtubeur pour les curés de Quimper.

_______

L’histoire ne serait pas fameuse, si j’oubliais de préciser que sans le premier, la célébrité de youteubeur du second, serait restée leur petite histoire en small talk.

L’éthique, voyez-vous, est une valeur qui n’a pas cours chez ces gens-là .

Des pornographes en chef. « Pornographie », venu du grec pornê (prostituée) et graphê (écriture), vise moins la sexualité que le discours qui se tient sur elle. sinon, on est plein revival du maccarthysme et des ligues de vertu ici ; c’est dans l’air du temps. cela dit sus aux monstres du numérique qui diffusent de manière massive des horreurs ! vive la réhabilitation des bons vieux cinés pornos de quartier ! Et des cabines individuelles ! (du moins pouvait-on filtrer à l’entrée les mineurs pas trop velus, genre … Et que serait le cinéma de Sergio Leone, celui de Tarentino après lui, sans le cinéma porno ? Pas un hasard si renato est à l’origine de cette passionnante, de cette métabolique discussion)

Un gros plan pour bécassine

https://youtu.be/hnFdTXtFdSE?t=173

Pornographie et prostitution, qui atteint à un universel en version bêta 2.0.

C’est exactement ce que s’est attachée à démontrer cette commission d’enquête sénatoriale dans ce très long et très documenté rapport du 28 septembre, dont vous avez maintenant toutes les indications pour vous l’approprier.

Et il n’y a pas que du porno sur YT, contrairement à l’usage qu’en ont les erdeliens.

La preuve :

Tarantino (comme Tarantula)

@un universel en version bêta 2.0

A priori, rien n’empêche tout ce qui nous touche de changer de format pour qui le souhaite ; le pire comme le meilleur – l’outil n’est pas responsable de l’usage qu’on fait de lui (jurisprudence Smith & Wesson)

(“Great Balls of Fire” was a song that turned an apocalyptic biblical phrase into a sexually charged teen love song that was banned by many radio stations… in 1957.)

La carte du territoire

La géographie de l’Ukraine change hélas plus vite que le cœur d’un mortel

https://static.actu.fr/uploads/2022/09/e8ba188c2792f8a9217e7e6087eb17db3cbaa682-1.jpg

@ B, cMAC – Pour les vrais littéraires, rappelons l’argument de Gombrowicz au sujet de son roman « la pornographie », aussi mythique que le fut Ferdydurke, que l’on retrouve toujours avec arands plaisir dans les bacs à sable des meilleures librairies de Paris et Marseille (en 10/18, je crois). En voici l’argument par l’auteur lui-même… à l’usage de l’inculte BCM (bécassine c-makouzine) :

—-

« Encore une remarque, même si elle me fait soupçonner de mégalomanie. Et si La pornographie était une tentative pour renouveler l’érotisme polonais ?… Une tentative pour retrouver un érotisme qui correspondrait davantage à notre sort et à notre histoire récente -faite de viols, d’esclavage, de luttes de chiots-, une descente vers les obscurs confins de la conscience et du corps ? Je suis de plus en plus porté à présenter les thèmes qui me paraissent les plus complexes sous une forme simple, naïve même. La pornographie est écrite un peu à la manière d’un « roman de province » polonais ; c’est comme si je véhiculais sur un char à banc vieillot du venin « dernier cri » (cri de douleur, pas à la mode, cela va de soi). Ai-je raison de penser que plus la littérature est téméraire et d’un accès difficile, plus elle devrait retourner vers des formes anciennes, faciles, auxquelles les lecteurs se sont habitués ? » (Witold Gombrowicz, 1962).

Bàv, édel-maïeur & consorts !

La pornographie est écrite un peu à la manière d’un « roman de province » polonais

la tchéquie la fait aux pattes la pologne qu’elle dirait bonne clopine faisant la danse de l’ourse contente sur le pont karluv

Et parmi ceux dont on ne parle pas, un roman qui installait déjà un tres long hiver dans une zone grise, loin à l’est du Dniepr, le très beau roman de Andrei Kourkov.

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2022/03/30/donbass-crimee-kourkov/

Peut-être que le dément mc va arrêter de harceler si je décide de le dénoncer.

Affaire à suivre

c’est lui qui te dit quoi faire..c’est tout vu ton cinoche de charcutrie aux phosphates..on veut du naturel au galop pas dla sentinelle en morue salée qu’elle dit bonne clopine

« Minimum syndical… »

Le massage anal est très bon pour la prostate, Bloom.

C’est médical.

Tu devrais essayer !

En vitesse

Bonsoir Marseille, bonsoir le Mistral.

Je partage ce soir une tristesse, la fin d’une histoire au bout de 18 ans, la fin d’une aventure bien sympa qui sauvé de la lassitude et du harassement , plus d’une fin de journée; des travaux et des jours qui ont souvent trouvé dans cet after work télé, un réconfort, un partage de tout ce qui fait la vie, mais plus belle, la vie.

@Quelqu’un connait-il Carlo Emilio Garda ?

Mine de rien, closer a allumé la mèche, déterré la hache de guerre, mobilisé toutes les ressources de renato qui, l’air de ne pas y toucher, a éludé la question avec un certain savoir-faire en versant dans ces affaires de porno mondialisé ; l’hérésie que constitue le risotto à la milanaise dudit Gadda et sa cuisson en 22 minutes … tient en réalité du fast-food avant l’heure, annonciateur de la malbouffe mondialisée qui se dissimule sous le masque de l’originalité, du dialecte inaccessible et des traditions locales on ne peut plus exotiques pour prétendre toucher le plus grand nombre et mieux se vendre à l’export – Oui, closer, dans ces conditions, Paul Edel avait son mot à dire

@sentinelle en morue salée

Lirais-tu dans mes menus ? Pure pornographie que ce plat à base de morue dûment dessalée, tomates fraîches et pommes de terre … slow-food quand tu nous tiens

renato pourrait certainement en dire plus sur Slowfood, projet italien

https://www.slowfood.it/

En attendant la refonte de l’oeuvre de Céline dans la pléiade

https://pbs.twimg.com/media/Fdw0VRtXwAg_3sJ?format=jpg&name=small

Putain c’est rien long de mourir ! Alcool, clopes, médocs. D’après les magazines people que je consulte dans la salle d’attente de l’ophtalmo, je devrais en voir le bout bientôt. Pourtant, merde, deux ans que j’attends et je suis toujours là !

Au moins Clopine attendez-vous quelquechose. Ce n’est pas désespéré.

Incidemment, Jean Langoncet : « Le Risotto alla Milanaise ne doit pas être cuit, oh non ! juste un peu plus qu’al dente dans l’assiette … un grain individuel, non collé à ses compagnons, non trempé dans une boue, dans une sauce qui serait désagréable.* »

Puis si vous aimez une bouillie trop cuite, je ne serais pas si luthérien de vous empêcher de vous abandonner à votre plaisir.

*Maintenant pas envie de me taper la traduction du texte de Gadda, mais vous le trouvez ici :

https://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/essays/risotto.php

y en a d’autres qu’attendent pu rin, même pas la ^’tite faucheuse… ! c triss toute cette lazzitude, ‘reusement que l’zmann a toujours de bonnes idées anales à proposer… pour passer l(temps, il est vrai que l’chatouillis prostatique, elles connaissent pas trop…

et bécassine qui nous fait sa crise de sentimentalisss après avoir dégorgé son fiel journallier. L’est trop, sirop… !

Bàv, barnabéee…

Pourquoi souffrir, Clopine ? Stendhal donne une bonne méthode pour mourir : vous attendez un jour où la mer fait entre 7 et 9 sur l’échelle de Douglas, prenez un frêle esquif et sortez au large. C’est plus rapide que clope + bibine + médocs + manque de sommeil. Vous passez évidemment pour une demeurée, mais puisque il s’agirait d’un incident, personne ne va fouiner dans votre vie.

Le vieux keuf immonde bougreau/jjj/d et Cie va bien finir par débarrasser le plancher, lui aussi. Ce ne sera jamais assez tôt, tellement il est pathétique à zoner sur un blog, à faire la circulation.

« Sense and Sensibility » en ce moment sur Arte. Délicieux comme un bonbon anglais qui ne sentirait pas le bonbon anglais…

Le pro s’tâte, Baroz – le massage in the brothel attendra.

Quand on donnera le Faust de Marlowe, tu pourras toujours te proposer comme Méphistophélès!

Décalaminage en règle des synapses avec le Finnegans Wake, indubitablement le plus drôle et imbitable de tous les livres. Concentré d’irrévérences pas à piquer des hannetons verts.

Pour ‘Lord help you, Maria full of grease, the load is with me’, se reporter à la beckettienne traduction (elle serait introuvable parait-il, zut alors!)

Sur la 5, pardon…

Lu à haute voix, le Wake se traduit tout seul:

‘Who ails tongue coddeau, aspace of dumbisilly ?’

=

Où est ton cadeau espèce d’imbécile ?

va bouffer tout son paquet de bretzels sans rin donner aux autres, ma parole, la kouffar (au sommeil de « Fanny Gangue ») – Bàv !

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i05346093/liza-minnelli-douce-france

@Putain c’est rien long de mourir ! Alcool, clopes, médocs. D’après les magazines people que je consulte dans la salle d’attente de l’ophtalmo, je devrais en voir le bout bientôt. Pourtant, merde, deux ans que j’attends et je suis toujours là !

Du toujours là sur l’étagère. C’est qu’il en recèle des baumes du tigre, ce vieux billet mis en lien par J J-J

peter greenbaum dit: à

« (…)anorexie, dépression, alcoolisme, suicide, dépression, euthanasie, désintoxication(…) »

Si la dépression redoublait d’intensité, une suggestion d’écoute atténuerait peut-être le malaise : http://www.youtube.com/watch?v=UeosPciyU8o

Jean Langoncet dit: à

(Internet is not your mothers’ keeper, kids)

John Fahey

https://www.youtube.com/watch?v=qh3x7ENK_NY

, ‘reusement que l’zmann a toujours de bonnes idées anales à proposer

Le jour où il y a un polype dans la vessie, pour l’extraire, le chirurgien russe passe par le trou du cul. Au moment de l’anesthésie, tu peux toujours te remémorer ton massage thaïlandais.

Les sherpas népalais installent des mains courantes pour leurs clients.

Sur le déclenchement des avalanches, les moulins à prières restent impuissants.

Dans Himalaya l’enfance d’un chef on savait que la montagne était sacrée.

Une danseuse me l’a dit en 2005. On ne meurt pas d’un chagrin d’amour. Et le suicide on se rate, ce qui est une chance.

Pas de recette, c un gros taf.

Une de mes copines/amies ? revue après un grand silence.

Amaigrie de a minima 10 kilos, rajeunie de dix ans, a vendu son restaurant classé premier sur Trip advisor dans mon bourg (la reine). Va sortir un livre de cuisine et se mettre à faire des santons. Jusqu’à sa retraite !(75 ans ?).

Elle est.magnifique.

Cela suit une épreuve suivie d’un cancer.

Une seconde épreuve suivie d’un second cancer.

Célavie.

Plus belle que maintenant n’a jamais été.

Éviter la noyade. Les grecs nous l’ont dit.

Bon, maintenant, y a skier à 8000.

5h 10.

Samedi 1er octobre 2022.

Ah.

Pet S.

Elle fait le jeûne de 14 heures. Un se repas par jour.

G faim…petit déj.

Un seul.

Un pauvre malheureux petit repas.

C pas vrai. Elle cuisine merveilleusement bien.

6h 35, le même jour.

Rodolphe Saadé, libanais, d’accord.

https://www.20minutes.fr/marseille/4003079-20220930-marseille-rodolphe-saade-nouveau-proprietaire-provence-heritier-reussit

Castaner à la tête du port : pas d’accord. Pas de négociation possible.

7h 33, le même jour.

Who ails tongue coddeau, aspace of dumbisilly ?

Entendu jusqu’à Bouquinquam ?

Une adresse parisienne que doit bien connaitre Passou !

https://www.leparisien.fr/sports/open-de-france-2022-bienvenue-dans-lunique-salle-de-jeu-de-paume-a-paris-01-10-2022-JX3GCVXNRVD5DGRLJMCM5UGWPU.php

@ ouiv, faut toujours garder de bons souvenirs O Q en cas de malheureux accidents imprévus. Pour sûr que ça fait passer la pilule russe en ukraine !…

@ souhaiter une mort imminente à quelqu’un.e ne signifie pas qu’on cherche à se débarrasser d’un chancre mou incrusté à la vessie de l’herdélie. Mais plutôt vouloir lui rendre un bon service : y faire comprendre implicitement pourquoi est tjs préférab’ de mettre un terme à des souffrances liées à une inutile obstination à vivre, tel un ténia moyen dans la flore intestinale collective. Explicitement, avec le toujours utile ‘Suicide, mode d’emploi’ resté sur une étagère qui n’a pas pourtant pris une ride. (Guerre et paix entre les nOtions, où est ton mi-kado, espèce d’imbécile ?)

@ faites-vous palper les seins plus souvent, (les plus de 74 ans), au moins deux fois, c’est gratuit et ça peut nous rapporter gros, et vous auriez peut-être même d’agréables surprises de voir le déficit public de la SS se dégonfler partiellement.

@ aujourd’hui, t’entames les mémoires de Pierre Nora, mais à reculons, hein…, histoire de t’remonter un peu à Paris-centre ville. Car il pleut, et le polar de stephen king, l’Outsider, un brin lassant, ira pas te faire tenir la journée. ‘reusement, ce soir c’est le baptême du nouveau club de lecture local ! Youp’s…

Bàv (1.10.22 _ 9.10).

‘Suicide, mode d’emploi’ resté sur une étagère qui n’a pas pourtant pris une ride

comme celui d’une machine a laver quon vendrait pus chez but qu’elle dirait la mère denis..nonobstant c’est étranjment conforme à lacceptation polotesque de ce qu’est la litterature..qui se doit d’être morale..pour raison humaniss..lors que la morale n’est peut être pas un sujet comme les autres en littérature..mais nonobstant c’est un sujet..et elle n’a de fins que sa mort peut être..puisque le jeux vidéo c’est plus feune et ça rapporte enfin dlargent qu’il dit dirfilou

Double lauréat de la Palme d’or au Festival de Cannes, le Suédois Ruben Östlund témoigne de film en film de son goût pour les expériences de pensée. Le réalisateur de Sans filtre, qui sort ce mercredi en salles, revient pour nous sur ses inspirations, ses sources philosophiques et sa conception de l’art.

philomag

https://www.philomag.com/articles/ruben-ostlund-ebranler-la-conception-simpliste-de-letre-humain?utm_source=Philosophie+magazine&utm_campaign=25d09eec3f-EMAIL_CAMPAIGN_2022_08_29_10_38_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_dee8ebacdf-25d09eec3f-217926025

@ tu peux toujours réviser ta plmtq morale à l’égard des keupu.es en général et massoeur en particulier, le rapporte pas tjs d’largent, que t’dirait notfilomag txfl… la bonté triomphe tjs, l’fait les meilleurs romans.

https://www.philomag.com/articles/rutger-bregman-et-si-nous-etions-fondamentalement-bons

Bàv,

la bonté triomphe tjs, l’fait les meilleurs romans

haprés..haprés havoir été humiliée bafouée..enculée..le dernier chapitre est toujours écrit par gallimard pour ne pas desespérer davantage bonne clopine ou la dernière scène par harvey qui veut pouvoir plaider en déambulateur sur ses vieux jours..

Pour ‘Lord help you, Maria full of grease, the load is with me’, se reporter à la beckettienne traduction

faire dire..et dans une autre langue par des excato tout le bien qu’on pense de lui et delle..c’est un délikatesseune qu’il dirait ferdine à jéruzalème dans son prochains nours postmortème

Putain c’est rien long de mourir ! Alcool, clopes, médocs. D’après les magazines people que je consulte dans la salle d’attente de l’ophtalmo, je devrais en voir le bout bientôt. Pourtant, merde, deux ans que j’attends et je suis toujours là !

a que ouais les chants les plus beaux sont les chants..tsétéra..quelle dirait despentes à kingkong

oui, c que g gallimard et fils ont toujours cru en la bonté foncière de LF Céline, ont jamais eu de soucis de rentabilité avec luij, ont toujours été portés par la plus haute idée morale de l’exigence littéraire hein…, keupute, in fine, j’ai pas raison, là ?… plus qu’un métier une vacation d’humilité,

Bàv, les faire ailleurs …

Il faut être optimiste, se dire que la haine est périssable. Les pessimistes ont fini à Hollywood, et les optimistes à Auschwitz.

Le suicide n’est qu’une possibilité de vie. Il y a naturellement des nuances. Adolescent, le cerveau n’étant pas encore formé, c’est très romantique ; après il faut voir… t’as une maladie débilitante et tu ne veux pas emmerder la famille, voilà un cas où le suicide n’est qu’une possibilité de vie, surtout pour les autres, car seulement un foutu égoïste limite la vie de ses proches ; tu souffres les peines de l’enfer et le solutions paroissiales de Leonetti ne te conviennent point ; enfin, je ne vois pas pourquoi on devrait écouter la parole moraliste de merde de ceux et celles qui entretiennent de relations absurde avec une pensée merdique qui se se payent le luxe d’emmerder les gens avec leurs opinions de tantine à chats.

Il faut être optimiste, se dire que la haine est périssable. Les pessimistes ont fini à Hollywood, et les optimistes à Auschwitz.

on ne gâche pas une belle citation renfield

Bon, il est vrai que selon les fascistes Russes et Iraniens laisser à chacun le choix de comment conduire sa vie et sa mort c’est du satanisme, mais inutile de fignoler sur ça : les archaïques sont parmi nous et il font leurs desastres.

Après les pompiers portugais, le léZard est allé voir comment les choses se passent chez les policiers roumains.

C’est nettement moins gay !

De Ruben Östlund j’avais vu the square et snow therapy. Je garde un souvenir très présent du second. Comment une situation de huis clos familial en milieu hostile dégénère est une expérience humaine de l’instant instinct fatal qui m’avait éblouie. Une happy end mais au prix d’une considérable et éprouvante prise de conscience du père de famille.

Et puis cet hôtel( classé qui finit par ressembler au très célèbre hôtel overlook, un must absolu.

Merci Et Al, jamais je n’aurais fait, ou oublié, le rapprochement avec le realisateur du film qui a reçu la palme d’or a Cannes, cette année.

Le suicide n’est qu’une possibilité de vie

c’est justement pour ça que toute les religions et que tous les moraliss s’en hinteressent telment dprés rénateau..beaucoup de circonlocution toi même pour dire que toi tu ne tromprais personne..que ta gueule n’y srait pas superfétatoire..du bruit

« Double lauréat de la Palme d’or au Festival de Cannes, le Suédois Ruben Östlund témoigne de film en film de son goût pour les expériences de pensée. »

A la demande pressante de et alii, le léZard vous la remet !

https://www.lelezarddeparis.fr/linfluenceuse-et-ses-followers

René se demandait hier pourquoi des FAI avaient cessé de diffuser des films pornographiques et demansait s’il y avait » autre chose ».

Comme si ceux qui vont se faire tripoter en Thaïlande par des enfants, n’était déjà pas un motif suffisant.

Ce « autre chose », c’est de la traite d’êtres humains avec actes de cruauté et de barbarie. De quoi vous faire resilier votre abonnement sur des sites porno, je pense.

.

« Traite d’êtres humains en bande organisée et viol en réunion dans le porno : quatre hommes mis en examen à Paris »

@ je ne vois pas pourquoi on devrait écouter la parole moraliste de merde de ceux et celles qui entretiennent de relations absurde avec une pensée merdique qui se se payent le luxe d’emmerder les gens avec leurs opinions de tantine à chats.

____

bouh, ça tourne en niqué, toussa, on voit pas trop qui ça vise au juste, ça dégénère trop chez le dandy estète habituel qui fait montre de sa vraie nathure, même si on peut tjs le suivre à mi-chemin, pas vrai, moricaud ?

jzmn @ les policierS, les conséquenceS

On voit pas pourquoi ça concernerait plutôt les flics roumains triss’ putôt que les pompiers portu gais ?

Y crois-tu, toué, aux différences nationales dans les attitudes des flics ou des pompiers à l’égard des orientations sexuelles des agents ?

Je crois pmp que la pulsion (auto)répressive constitue encore le ciment universel invariant de la Maison poule à gars… hein !…

question lézardes, l’occitanie s’est distinguée

très nombreux sont les témoignages d’habitants désemparés devant l’apparition de multiples fissures sur leurs maisons. De Lavaur à Rabastens, de Castres à Albi, les dossiers s’empilent dans les mairies, et bientôt en préfecture. la dépêche!

La Lézarde est une petite rivière de Seine-Maritime qui se jette dans l’estuaire de la Seine à Harfleur (rive droite), dans le canal de Tancarville, après un cours de 14,2 kilomètres1.

c’est à l’eau pour le retour du lézard

Et 3J toujours à côté de la plaque, pas étonnant…

Lien philomag donné plus haut

« Cinéma

“Sans filtre”. Les damnés de la mer

Cédric Enjalbert publié le 21 septembre 2022 1 min

Avec ce film récompensé par la Palme d’Or au dernier Festival de Cannes, le réalisateur suédois Ruben Östlund livre un conte philosophique qui subvertit de manière jubilatoire les rapports de domination.

La croisière ne s’amuse pas vraiment avec Ruben Östlund ! Le réalisateur suédois, double lauréat de la Palme d’or au Festival de Cannes, imagine en effet une excitante expérience de pensée qui met à l’épreuve nos convictions éthiques. Que deviennent-elles en cas d’urgence ? Ici, l’épreuve prend la forme d’un voyage à bord d’un luxueux bateau voguant sur les eaux grecques. Un couple de mannequins, Yaya et Carl (photo), y côtoient une flopée de « monstres » richissimes. »

________

Cette mise en situation, » que deviennent nos convictions éthiques en situation d’urgence » renvoie aussi a des dilemmes moraux, impliquant une décision et on avait vu dans un fil de commentaires que certaines situations n’avaient aucune résolution satisfaisante, pour la morale ( ici connotation religieuse)

D’un point de vue philosophique le sujet de la décision/ choix, en situation d’urgence, avait aussi donné lieu à une référence très intéressante, qui n’a pu être donnée sur la rdl, que par Et Al, d’une analyse comparative de F. Jullien , entre pensée grecque et chinoise; il s’agissait très probablement d’éthique et d’action.

Enfin, je me souviens avoir signalé, que Passou, lors du naufrage du G. Phiippar avait fait prendre une décision d’urgence à son personnage principal, qu’il conviendrait de dénoncer pour non assistance à personne en danger. Il a préféré sauver un vieux bouquin , et ça c’est pas moral.

Autre connerie moraliste, le refus de légaliser les dogues légers. Déjà ils ne savent pas tirer leçon de l’histoire : avant la prohibition aux USA les gens buvaient surtout de la bière (autour de 4°), les méditerranéens (d’origine) un verre de vin, et les femmes ne buvaient pas ; après la prohibition la consommation d’alcool fort (+45°) est devenue la règle et les femmes se sont habituées aux cocktails… enfin, pour paraphraser Gadda : si le politiques étaient de gens bien ils travailleraient.

Bien, bon après-midi :

https://lesempio.blogspot.com/2013/06/meret-oppenheim_6.html?q=meret

j’ai ouvert le cycl-amen (de renato)!

le cycl-amen renato et Freud (LUCIEN)

Un destin tragique, une gloire éphémère, j’espère que son personnage…

« La comédienne Charlbi Dean est décédée soudainement à l’âge de 32 ans, an août dernier. A l’affiche cette semaine de Sans filtre, Palme d’Or au Festival de Cannes 2022, nous vous proposons de revenir, en vidéo, sur le parcours de la jeune actrice et découvrir l’interview qu’elle nous avait accordée pendant le Festival. »

Sans filtre

Sortie : 28 septembre 2022 | 2h 27min

De Ruben Östlund

Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Henrik Dorsin

https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18714262.html

Le moment politique de l’Europe

à partir d’ARENDT ET DU TOTALITARISME

https://journals.openedition.org/cpuc/1171

les dogues légers.

Mais qui a lâché Médor?

( D’autres écriraient Médoc.)

Merci pour les corrections, JJJ.

Pompiers, militaires, policiers, des métiers virils où sévit aussi pas mal d’homosexuels plus ou moins avoués.

A Paris, ont peut voir défiler leurs chars à l’occasion de la gay Pride !

« Y crois-tu, toué, aux différences nationales »

Oui, en Italie, par exemple, c’est pratiquement le seul grand pays européen à ne pas avoir encore adopté le mariage pour tous.

@ le seul grand pays européen à ne pas avoir encore adopté le mariage pour tous.

tu m’étonnes jzmn qu’ils sont pas à côté de la plaque, mais en plein dedans et dessus. Craignent apparemment pas la dérive des (in) kon-tinants vers la russie ! hurkglurpst’chin 😉

@ vive loula et sa joyeuse clik populiss assainie !… bjr à notre ami brésilerdélien hélas disparu des radhars depuis le covid bolsonarien…, j’y souhaite une bonne santé amazonienne !

Le Dr Mark Wall, de l’école des sciences de la vie de l’université de Warwick, qui a dirigé la recherche, place aussi de nombreux espoirs dans cette découverte : « La sélectivité et la puissance du BnOCPA le rendent vraiment unique et nous espérons qu’avec d’autres recherches il sera possible de générer de puissants analgésiques pour aider les patients à faire face à la douleur chronique. »

Rien que pour vous, et alii.

C’est du land art !

https://www.lelezarddeparis.fr/le-lezard-de-la-manche

j’aime beaucoup le land art; la pièce la plus célèbre me semble être Spiral Jetty (« Jetée en spirale ») est une œuvre de Land art réalisée par le sculpteur américain Robert Smithson au bord du Grand Lac Salé en avril 1970.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spiral_Jetty

dans la vie, c’est mieux d’aller par paire:

un autre lézard :

https://www.conseilsetjardin.com/wp-content/uploads/2020/11/20f7b0d650e9fc23c65f7f9383c66cad-e1605278320564.jpg

Il est très beau, et alii.

Je vais le rajouter.

Vous ne savez pas quand et où il a été réalisé ?

et Ulysse encore, pour Bloom

« Lorsque la rédactrice américaine Margaret Anderson, avec les encouragements de sa partenaire Jane Heap, a commencé à sérialiser Ulysse en 1919 dans The Little Review , les autorités postales américaines ont saisi et brûlé des numéros du magazine au motif d’un contenu prétendument subversif. Sans se laisser intimider, Anderson a continué à le sérialiser jusqu’à ce que sa presse soit accusée de pornographie par l’État de New York, une affaire qu’elle a pressée et perdue en 1921.

https://hyperallergic.com/764643/the-seductive-music-of-james-joyces-ulysses/?utm_medium=email&utm_campaign=W100122&utm_content=W100122+CID_bce0748fa24eae62954b87c515374f78&utm_source=hn&utm_term=The+Seductive+Music+of+James+Joyces+Ulysses

Jazzi,sous l’image est mentionné :

Conseils et Jardin

Tout Savoir sur le LAND ART – Pauline Imbert – Conseils et Jardin

ça devrait « faire » pour quelqu’un qui s »y connait en « net »

voilà le site:

https://www.conseilsetjardin.com/le-land-art/

et pour le contact:

https://www.conseilsetjardin.com/contactez-moi/

jazzi, bien sur que vous devriez prendre contact avec Pauline IMBERT/

Moi Pauline, Héritière de la famille Imbert

https://www.conseilsetjardin.com/a-propos-pauline-imbert/

Pauline Imbert pour Jazzy:

Contactez-Moi ! par Mail ou par téléphone au 06 61 63 09 68 😉

Le début d’une collection, et alii ?

https://www.lelezarddeparis.fr/le-lezard-de-la-manche

attention jazzy, à la jalousie des lézard de sable!

https://pixabay.com/fr/images/search/l%C3%A9zard%20de%20sable/

je n’ai pas vu si

https://alabrideslezards.com/

faisait des lézards bijoux;

mais il y a des B.O. LEZARDS

IL FAUT QUE VOUS LE FASSIEZ PORTER PAR Cedric VILLANI,le matheux,

Lui, c’est les araignées, et alii !

il peut alterner! il faudrait trouver une fable;

Un rayon de soleil, je file au cinéma du côté de la place de Clichy. J’en profiterai pour revisiter le quartier de la Fourche, qui a beaucoup changé !

Paul Edel en parle aussi : Le coeur ne cède pas

En réalité, l’araignée est un véritable insecticide naturel et très efficace. Et beaucoup plus sain pour l’homme que les produits synthétiques à vaporiser. Elle mange chaque jour son poids en insectes. Au passage, sachez que l’araignée n’est pas un insecte, elle fait partie de la famille des arachnides. Autre particularité : les araignées se mangent entre elles. L’araignée est donc votre meilleure allié contre les araignées, qu’il s’agisse d’araignée du jardin dans sa toile, ou d’araignée-loup à la maison, terrée dans son trou.

…Samedi 1 octobre 2022 à 17 h 49 min.

…

…il y a, tout de même, des » choses « , exagérer, sur la liberté des profits, tout azimuts,!…

…

…il me vient de pensé,!…

… » ( tout le monde » restant « , n’est quand même pas » issue « , avec les » sexy drop « , de la » spanish fly « ,!…),!…

…

…ou est la logique de la procréation naturelle,!…se faire » baiser « , par les critères de normalité Trust & C°, pharmacie de la mémoire » juive « , de la » revanche « ,!…

…

…ou en est même, l’esprit de rigueur neutre, d’Agrippa, au service d’Auguste, assassin de J.César ,!…

…construire et profiter, les uns des autres,…

…ou en étaient les droits de l’homme,!…

…l’Occident à exagérée, sur tout , pour devenir du crime organisé, pur » Grand Marnier « ,!…ou » Cointreau « ,!…

…

…de toutes façons,!…c’est une chance, pour les civilisations à venir, que la Russie à prie le taureau d’Ucrène par les » cornes « , autrement, c’est le bordel, de l’homme qui exploite l’homme, en sadismes cyniques pour lucres et profits, sans normes logiques, pour ne pas vivre avec les bestialités libres partout,!…

…

…l’Union Européenne à tort avec ses états soumis, et à ses pensées aristocrates assimilées,!…

…a bas les couronnes du moyen-âge, vive les couronnes impérialistes ou » monnayes « , d’Alexandre le Grand,!…

…

…etc,!…pour se ressourcé, la guerre sera longue, au de là, , de cent ans,!…

…avec » bombes « , c’est plus court,!…

…pour avoir des toits en » or » à Agrippa,!

…sonné au grand Marnier,!…

…Tarzan aux bains, de sang,!…cynismes & banques,!…pour grands enfants, à s’auto-exploités,!…Waterloo, tout pleins,!…

…

…les misérables, ceci, n’est pas une pipe,!

…etc,!…des boyaux,à crèmes Coca et Andy Warholl,!…place Rouge

…poussée d’Archimède, c’est pas Charlemagne.

…etc, Go,!…

…j’ai pas voté,!…tous trop nuls,!,!…pour le fric. et le Kilo de farine, de l’église,!…

…Agrippa,…vive le cynisme pour tous,!…

…

Je salue la mémoire de l’avocat Daniel Soulez-Larivière, que j’ai étroitement côtoyé durant mes années de formation juridique et premiers pas dans un service de recherche au ministère de la Justice, durant les années 1980. Il fut un avocat très talentueux dont les essais me marquèrent durablement à cette époque… « l’Avocature » notamment… Pax romana.

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/10/01/daniel-soulez-lariviere-avocat-et-essayiste-est-mort-a-l-age-de-80-ans_6143988_3382.html

Le temps passe et il s’en va…

https://pbs.twimg.com/media/Fd_rqJvWYAUhDNl?format=png&name=small

ALAIN SOUCHON

Ayant vu à la télévison hier vendredi de 21h à 22h30 une émission sur le chanteur et parolier Alain Souchon, j’ai lu , sur la Toile, ce samedi les paroles de toutes ses chansons , de la première à la dernière. De toutes ses phrases , je retiens ces mots, qui vont fort loin, quand on y réflechit : « On nous inflige des désirs qui nous affligent. »

Je connais bien son frère ainé, Michel Soulez Larivière, comédien, 87 ans, JJJ. Vieille famille d’ardoisiers d’Angers…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Larivière

« Autre connerie moraliste »

« C’est le hurlement qui intéresse David Foster Wallace, la violence sadique dont se nourrit la société du spectacle. « Le gros fiston rougeaud », premier article du recueil, relate un reportage fait à Las Vegas pour le magazine Premiere [3]. DFW a été envoyé pour couvrir la remise des AVN Awards, décernés par le magazine principal de l’industrie porno américaine, Adult Video News. L’incipit est du pur DFW : il évoque la castration — exceptionnellement au sens propre ! —, en s’appuyant sur des statistiques : « Chaque année, entre dix et vingt-cinq citoyens adultes sont admis aux urgences après s’être castrés. En général avec un ustensile de cuisine ; parfois, une pince coupante. » C’est rare qu’un auteur partage ses préoccupations si rapidement et d’une manière si compacte : entre la pince du homard et l’amputation d’un membre (L’infinie comédie), on est plongé au cœur de ses obsessions ; pas besoin d’une centaine de notes !

Mais DFW aime digresser, donc il pérégrine pendant soixante-seize [4] pages — dont cinquante-six notes —, le temps de s’infiltrer dans ce milieu obscène. Il s’amuse d’être admis dans la suite personnelle au Sahara de Max Hardcore, « titan du porno », où il côtoie les stars de l’industrie. On apprend que Max serait « à la pointe et sur le fil du rasoir » du porno, et que ses tournages sont des opérations « quasi militaires ». Histoire de s’en distancier, DFW fait un geste envers le féminisme, expliquant que Max a été le premier « à perpétrer sur le corps féminin des abus et des dégradations à un degré qui aurait été impensable il y a encore quelques années ». »

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2019/07/23/rock-lobster-foster-wallace/

« Autre connerie moraliste »

« Mais DFW aime digresser, donc il pérégrine pendant soixante-seize [4] pages »

Peregrinons avec ce matheux génial.

https://genius.com/David-foster-wallace-big-red-son-annotated

@ »tu souffres les peines de l’enfer et le solutions paroissiales de Leonetti ne te conviennent point ; enfin, je ne vois pas pourquoi on devrait écouter la parole moraliste de merde de ceux et celles qui entretiennent de relations absurde avec une pensée merdique qui se se payent le luxe d’emmerder les gens avec leurs opinions de tantine à chats. »

René de,Milan devrait quand même se méfier, c’est pas une connerie moralisatrice, c’est la loi :

« La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165292/

@ jzmn, merci de m’apprendre au rebond l’existence de michel Soulez-Larivière, frère de Daniel. J’imagine aisément, au regard de sa fiche, qu’il vous est une source précieuse d’informations.

Bàv,

Luxe calme et volupté

« En 1983, lassés de la chaleur étouffante de Marrakech, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé font l’acquisition du Château Gabriel à Benerville-sur-Mer. Dominant la baie de Deauville, cette maison de vacances devient le havre de paix du couturier qui venait s’y réfugier pour « reprendre des forces entre deux angoisses ». Visite guidée à travers ces clichés vintage signés Horst P. Horst. »

mais qui voudrait habiter pareil gourbis ? quelle horreur kitchstttt !…………

Pierre Bergé et Yves Saint Laurent.

Ça tombe bien non ?

moij préfère mon grand jonc, l’est moins kitch

938

commentaires