Giacometti, le frère

Au fond, l’histoire de cette fratrie magnifique pourrait tout aussi bien s’écrire sans qu’il fut jamais fait mention de leur qualité d’artiste. Car la vérité de leur lien, et c’est aussi ce qui fait sa beauté, s’inscrit dans un au-delà de l’art, quelque part dans l’humain à son meilleur. Henri Cartier-Bresson, qui fut leur proche et qui aimait autant qu’il admirait Alberto (1901-1966) comme Diego (1902-1985), avait eu le privilège d’être admis dans le cercle de famille à Stampa, commune du val Bregaglia dans le canton des Grisons (Suisse) ; en les observant pendant des jours avant de les photographier, à les écouter d’entreparler dans leur dialecte où se bousculaient l’italien, le romanche et le français, tous soudés autour de la rayonnante figure maternelle, il put prendre la mesure précise de l’alliage secret qui les cimentait. Un atelier fut leur berceau commun puisque leur père était peintre. Une pensée de Sénèque était gravée à l’entrée :

« Ducunt volentem fata, nolentem trahunt/ Les destins conduisent qui leur obéit ; ils entrainent qui leur résiste ».

Une fois n’est pas coutume, c’est à la personne et à l’œuvre du moins connu des deux frères qu’un remarquable beau-livre de Daniel Marchesseau rend hommage Diego Giacometti sculpteur de meubles (222 pages, 49 euros, éditions du Regard), mieux encore qu’il ne l’avait fait dans la monographie qu’il lui avait déjà consacrée (Hermann, 1986). On l’appelait « l’as des patines », surnom gagné , après avoir été apprenti chez un tailleur de pierre en Lombardie, dès qu’il commença à travailler dans une fonderie où il excella très tôt à donner à une pièce ébarbée sa ciselure définitive et la bonne nuance chromatique. C’était un taiseux tout en retenue, d’une grande simplicité et d’une vraie gentillesse, discret et effacé à l’extrême jusqu’à se fondre dans le paysage. Jean Genet disait qu’il avait fini par prendre la couleur de la poussière ; on aurait pu ajouter qu’il avait pris la forme de la roche tant l’alpiniste en lui ne se désolidarisait guère de l’artisan.

Complices depuis leur enfance, artistes liés par une admiration mutuelle, les deux frères ne se sont plus quittés une fois parvenus à l’âge adulte et ce jusqu’à la mort de l’aîné, dès lors que Diego eut rejoint Alberto à Paris pour partager l’atelier de la rue Hippolyte-Maindron, derrière Montparnasse (XIVème). Le gris était la couleur d’Alberto, le blanc celle de Diego. L’aîné disait du cadet qu’il était son autre paire de mains, le cadet disait de l’aîné qu’il est sa chance. Nul n’aura autant posé que Diego pour Alberto au point que sa tête est devenu l’archétype de ses têtes d’hommes. Diego était l’autre Giacometti et jamais il n’en prit ombrage. Il goûtait le travail du plâtre à pleines mains, le lissage de l’œuvre qui en respecte les aspérités ; il la pétrissait de ses mains de paysan et de ses intuitions d’artisan dans lesquelles toute l’expérience du père et du grand-père semblaient s’être réfugiées comme un dépôt d’héritage ; celui-ci s’était mêlé à sa propre technique et à sa culture artistique acquises lors de brefs passages dans des académies et surtout lors de la visite à 20 ans du musée du Caire ; cette révélation (notamment celle du mobilier funéraire antique) laissa une forte empreinte sur sa sensibilité et son imaginaire – Alberto, qui le savait mieux que quiconque, baptisa même l’un de ses innombrables portraits de lui en buste Diego-Amenophis !

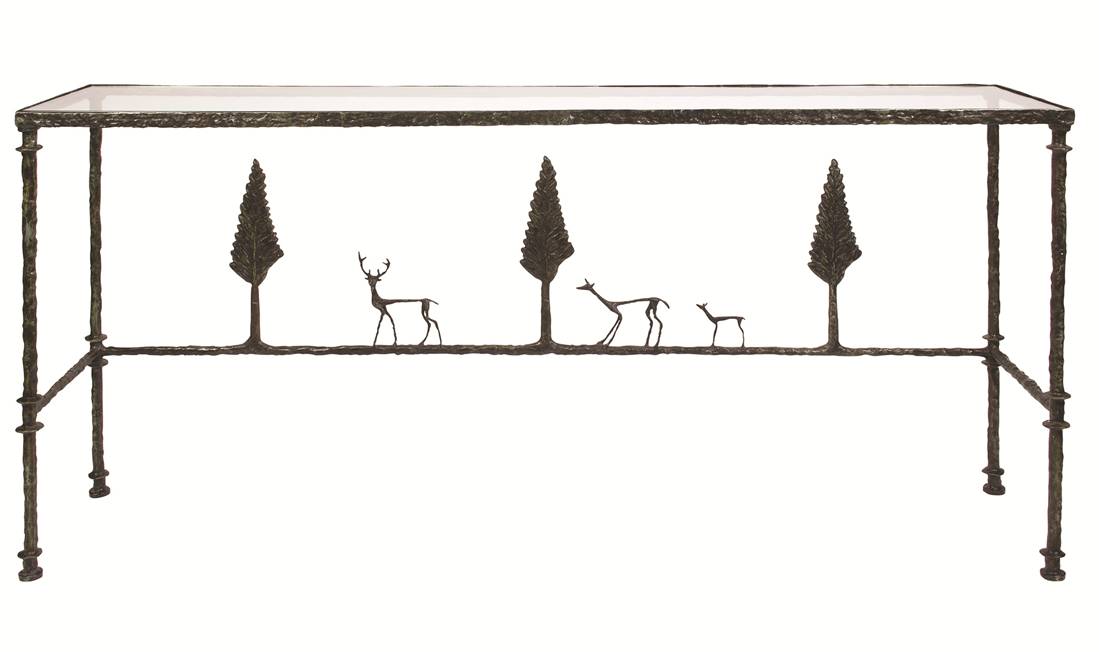

Sa signature est désormais partout connue, reconnue, consacrée par le monde l’art : tables basses, guéridons, fauteuils, consoles, tabourets, auxquels il suffit d’accorder un coup d’œil, fut-il bref et lointain, pour deviner qu’ils sont sortis des mains de « Diego » puisque c’est ainsi qu’il s’était résolu à signer cinq ans après la mort de son frère ; jusque là, il ne signait pas car à ses yeux, un Giacometti, si ce n’était une sculpture de son frère, c’était un tableau de son père ou de son oncle ; jusque là, il s’était contenté d’authentifier son travail par un paraphe soit calligraphié dans le plâtre, soit incisé en monogramme ou frappé au marteau dans le bronze. Le livre de Daniel Marchesseau, abondamment illustré et subtilement commenté avec un attachement bienvenu aux détails, leur rend justice ainsi qu’à la part la moins remarquée de l’œuvre : chandeliers, lustres, lutrins, bibliothèques, rampes d’escalier, chenets, lampes, appliques…

Sa signature est désormais partout connue, reconnue, consacrée par le monde l’art : tables basses, guéridons, fauteuils, consoles, tabourets, auxquels il suffit d’accorder un coup d’œil, fut-il bref et lointain, pour deviner qu’ils sont sortis des mains de « Diego » puisque c’est ainsi qu’il s’était résolu à signer cinq ans après la mort de son frère ; jusque là, il ne signait pas car à ses yeux, un Giacometti, si ce n’était une sculpture de son frère, c’était un tableau de son père ou de son oncle ; jusque là, il s’était contenté d’authentifier son travail par un paraphe soit calligraphié dans le plâtre, soit incisé en monogramme ou frappé au marteau dans le bronze. Le livre de Daniel Marchesseau, abondamment illustré et subtilement commenté avec un attachement bienvenu aux détails, leur rend justice ainsi qu’à la part la moins remarquée de l’œuvre : chandeliers, lustres, lutrins, bibliothèques, rampes d’escalier, chenets, lampes, appliques…

A l’occasion, Diego Giacometti n’hésitait pas revisiter des classiques telle la Victoire de Samothrace. Mais son tropisme le portait plus naturellement vers un bestiaire au sein duquel cohabitaient hiboux, moineaux, lézards, crapauds, chiens, chats, loups, colombes, dragons, rainettes, souriceaux, travaillés et fondus à la cire perdue… Ses collectionneurs étaient aussi ses amis parmi lesquels on relève les noms du couturier Hubert de Givenchy (qui mit tout en œuvre pour que ce livre existe), le décorateur Henri Samuel, Marguerite et Aimé Maeght, le marchand de tableaux Pierre Matisse, le romancier Romain Gary, le peintre Christian Bérard, la ministre Simone Veil, le chirurgien Jean-Paul Binet, le photographe Cecil Beaton, le décorateur Jean-Michel Frank sans oublier la famille Zumsteg qui « giacommettisa » son fameux restaurant Kronenhalle à Zurich… Nombre d’œuvres reproduites dans ce livre figurent d’ailleurs dans leurs collections.

A 80 ans, il accepta un travail d’envergure qu’il ne pouvait refuser : la création du mobilier central et des salons d’apparat de l’hôtel Salé dans le Marais, choisi pour abriter la dation successorale de Picasso : lanterne, torchères, lustres, plafonniers visuellement unis par leur ornement végétal, cette fois non en bronze peint malgré son élasticité mais en résine, matériau privilégié pour son indispensable légèreté. On avait beau louer le génie discret du sculpteur de meubles, lui, insensible au lyrisme de la mondanité de ce milieu, n’en continuait pas moins à se dire artisan meublier. Alors il revenait aux poètes de ses amis de préciser que par son art, habité par une élégance et une finesse qui lui conféraient sa grâce, il était aussi l’un des leurs. Son fonds d’atelier (quelques 500 pièces) a fait l’objet d’une donation à l’Union des arts décoratifs de la part de ses héritiers.

Sur la tombe d’Alberto, Diego posa un buste du photographe Eli Lotar, auquel son frère travaillait quand la mort le surprit et qu’il acheva à sa place avant de le fondre, près de la plaque funéraire qu’il avait façonnée pour lui et d’un de ses propres oiseaux en bronze. Les deux frères reposent tous deux dans le cimetière de leur village, à proximité du lac de Sils, théâtre de leurs jeux d’enfants, là où, au début de l’autre siècle, leur père les immortalisa en incisant leurs silhouettes adolescentes dans le bois, ensemble.

(« Alberto Giacometti, Diego Giacometti et Annette Arm vers 1950 », photo Alexander Liberman ; « Chat maitre d’hôtel » sculpture en bronze de Diego Giacometti ; « Diego » par Alberto Giacometti, Tate Gallery, Londres 1959)

587 Réponses pour Giacometti, le frère

Mais qui est donc Ida Pfeiffer, Phil ? Elle n’était pas anarchiste syndicaliste !

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Ida+Pfeiffer&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Le bon lien

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ida_Pfeiffer

« Le comble de l’horreur, pour Delaporte, Jacques R., ce serait d’enfermer les Gilets jaunes au musée Grévin ! »

Les Gilets jaunes, mieux qu’à l’Arc de Triomphe, auraient fait place nette au musée Grévin. Ils auraient débarrassé Paris d’un des lieux les plus épouvantables du monde, en concurrence avec la Tour de Londres.

La lectrice d’Ida Pfeiffer, Phil, c’était l’autre grand-mère, la vénitienne.

Oublie le musée Grévin, Delaporte, et promène-toi dans le passage Jouffroy !

http://mon-blog-de-voyage.over-blog.com/article-se-balader-dans-les-passages-couverts-jouffroy-verdeau-et-des-panoramas-122655347.html

Les deux considérables mères-grands s’appréciaient-elles, dear Renato ?

Vraiment bien ce texte de Renato. On rentre dedans et on l’accompagne comme si on vivait avec.

cette fratrie magnifique

Ce qu’elle a de magnifique, ce sont surtout les cotes atteintes par les oeuvres de ses deux membres. Je suis frappé, pour ma part, par le fait que les oeuvres du cadet apparaissent comme le démarquage (le mot est un peu trop péjoratif) de celles de l’aîné. Plein d’admiration pour son aîné, le cadet semble avoir adopté sa thématique et sa manière, en plus doux, mais aussi en plus banal. le champ d’activité lui-même dans lequel il s’est cantonné s’efface devant le statut d’artiste à part entière qui est celui de l’aîné. En somme, l’excès d’admiration du cadet pour l’aîné, modèle insurpassable, ne l’aurait-il pas empêché de trouver sa voie vraiment personnelle ? Familles, je vous hais.

Elles n’ont pas eu le temps de se connaître, Phil.

Ed

« Ensuite vous reprochez à d’autres de faire de même ».

Non : je reproche à un cinquantenaire avachi de jouer à la trentenaire sémillante ; ce qui n’appporte rien à personne.

Lorsque j’éceis qq. chose, ce qui m’intéresse c’est le collectif. Le destin individuel n’a de sens que s’il rencontre le collectif. Sinon, c’est du pipeau et c’est gonflant.

Vous avez beau la jouer, la trentenaire sémillante, ce n’est pas vous.

ni internet ni téléphone en ce temps, dear Renato, c’est une aubaine pour les Lettres. Publiez la correspondance. Celle d’Alexandra David-Neel, en marge de ses explorations, est plus captivante que ses livres.

C’est qui le cinquantenaire avachi, rose ?

>Ed

exemple précis :

lorsque vous regardez Citizen Kane, d’Orson Welles, vous ne visionnez pas une autobiographie expiatoire à la c.. .

Vous assistez à une histoire globalisante sur la naissance, la vie, l’oeuvre, la vieillesse la mort d’un individu qui laisse trace.

Toutes les petites histoires de q. n’ont aucune importance.

Pas plus que de nourrir Garrel, Deep et Casta.

» Giacometti, le frère » : ce titre dit l’état de subordination et d’infériorité du brave Diego, qui eut la mauvaise idée de trop admirer son frère au point de le prendre pour modèle. « Familles, je vous hais » : André Gide, quant à lui, eut la chance d’être fils unique, mais les modèles de carrière à suivre ne manquaient pas, à commencer par Paul , le papa, et l’oncle Charles. La carrière littéraire (et le style qu’elle prit), et l’homosexualité manifestèrent le refus délibéré et irrévocable d’embrasser le modèle familial.

rose s’empourpre du Caire !

Elle ne doit pas aimer les histoires de q. de Woody ?

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19427387&cfilm=286.html

Déco sobre et raffinée pour les fêtes. J’ai vu il y a quelque temps une démonstration du travail de Giacometti, ces figures reprises aux dieux égyptiens et montées sur des tiges en fer habillées de plâtres. Assez étonnantes, comme son besoin de refaire, de produire.

Il y a un troisième frère Giacometti, Bruno. Architecte plutôt intéressant.

https://www.thetimes.co.uk/article/bruno-giacometti-6tq0xdxl6dk

merci Renato, cela en fait donc trois G. Je relis l’article à mon aise.

Neel A-D n’est passionnante que dans ses récits ; formateurs.

Dans la vie, sa bonne en témoigne, elle est une vieille dame autoritaire et acariâtre.

Autre chose que sur les chemins du Tibet, où elle s’est manifestée intrépide et curieuse.

s’il y en a quipeuvent dire qui est mon père, qui ma mère,s’ils sont vivants, si j’aicovolé en jstes ou injustes noces par moi désirées, et si j’en ai eu des enfants, s’il y en a qui peuvent parler de mes frères ou soeurs,où élevé-e-s, s’il y en a qui peuvent donner un détail ou deux d’une scène avev cette famille(et oncles, aieux,amant-es )que j’aurais évoquées, des amitiés marquantes,mais qu’ils le fassent!

convolé

j’ai oublié,bien sur des enseignants marquants pour m’orienter dans des recherches, ou pour construire ma vie :si vous savez, racontez,je vous en prie que je puisse en rire

Tu parles charles (caulerpa).

pour t’aider à te gausser ?

Et puis après ?

Houellebecq blasphème dans Sérotonine.

Alors je ne le lirai pas. Dommage parce que je l’aime bien, Houellebecq. Mais là je trouve que c’est gratuit.

c’est un fait rose que vous êtes risible avec votre « papa », »maman » ici mais qu’en faites vous dans un récit structuré comme cetains le préconisent ici?

JE n’ai pas besoin de votre psychologie de marchandes du vieux port, ou de troquet mal famé pour nourrir mon imaginaire;et le ciel ne vous appartient pas, ni la mer, ni les montagnes!

allez pecher ailleurs pour vous faire voir

Neel A-D n’est passionnante que dans ses récits ; formateurs.

pas du tout, dear Rose.

Passionnante correspondance où les tibétains se font rectifier le gilet orange, crasseux, stupides etc.., tout en restant zen car le camping de la à cinq mille mètres débouche les écoutilles. Elle écrit à son vieux Belge plein de ronds resté à Uccle (Neuilly pour les parisiens) qui financent ses promenades en yacks poilus.

Les récits au fond formateurs, rémunérateurs dans la forme de prose.

Il se peut, JR, que Alberto (1901) et Diego (1902) se soient vécus comme presque jumeaux : un dominant et un dominé — après ses études de commerce Diego rejoint Alberto à Paris ! —. Bruno (1907) était plus indépendant.

Le « dépistage » de la trisomie 21 est désormais remboursé par la sécu.

Les actuels trisomiques seront ravis d’apprendre que leur élimination est remboursée par la sécu. On appelle cela le vivre ensemble. Ou le respect des diversités.

Rappelons que la trisomie 21 est certes un handicap mais que les enfants trisomiques sont heureux et paisibles. Ils n’éprouvent aucune autre souffrance que celle ressentie par leur rejet. Ils sont la plupart du temps très bien intégrés professionnellement, volontaires et fiers de travailler contrairement à bien dautres.

À propos de « pseudo-jumeaux », auto-citation.

« James Joyce disait qu’il formait avec James Stephens un couple de jumeaux astraux « nés à la même heure du même jour dans la même ville ». Et Stephens : « Il parait que ce n’était pas le même lit, et ce fut le seul petit défaut dans nos relations ». L’idée de la gémellité était tellement forte chez Joyce que dans l’une de ses dernières lettres il écrivait que s’il n’était pas arrivé à finir Finnegans Wake, seulement Stephens aurait pu porter à terme le travail. Et la raison de cette confiance est simple : Stephens, connaissait comme personne le corpus mythique et le monde fantastique irlandais, était doué d’une formidable habilité stylistique et possédait une oreille rigoureuse pour le rythme. Par contre, l’écrivain Stephens est le contraire du dernier Joyce : simplicité apparente, usage déroutant d’un langage réduit à l’essentiel, thèmes élémentaires, qualités que l’on retrouve dans Le Pot d’Or — roman fabuleux et conte philosophique, c’est un livre dont quelqu’un (le nom me fuit) a dit : « Il est un hymne au non-sens, et le vrai non-sens n’est que sagesse renversée, incompréhensible pour un intellect non sage ». Si un lecteur croit que l’un des buts de l’écriture est l’émerveillement, Le Pot d’Or est le livre qu’il lui faut. »

C’est le dépistage des salauds qu’on devrait rendre obligatoire. Mais on a pas encore trouvé le gène. Dommage.

les mythes de jumeaux fondateurs sont tres répandus!

http://www.espritdavant.com/DetailElement.aspx?numStructure=79255&numElement=66821

dumézil et le roman des jumeaux

Quel rapport y a-t-il entre Prométhée et les histoires dont les héros mythiques ou légendaires sont des jumeaux? Georges Dumézil le laisse progressivement découvrir au fil de la lecture. Certes, Prométhée a un frère. Hésiode écrit: Iapetos enfanta «Prométhée, riche en ressources et aux pensers inventifs, et Epiméthée à l’esprit maladroit». De fait, c’est Epiméthée, en l’absence de son frère et malgré son avertissement, qui accueillit Pandora et en fit sa femme c’est lui qui introduisit la femme dans le monde humain, lui donnant la possibilité d’ouvrir la «boîte» dans laquelle tous les maux étaient enfermés, et qui se répandirent sur terre: fatigue, labeur, peines, maladies, vieillesse. Or la gemellité est souvent synonyme de complémentarité: si l’un est astucieux, l’autre est naïf, si l’un est fort, l’autre est faible, si l’un est grand, l’autre est petit, etc. Prométhée et Epiméthée ne sont que frères au sens

strict, mais ils ont la complémentarité de deux jumeaux. Le rapport entre

l’histoire de Prométhée et celle de jumeaux mythiques est en somme évident, mais le souci de Georges Dumézil n’est pas (seulement) de

suite

montrer que notre mémoire a tendance à négliger le rôle d’Epiméthée dans cet épisode de la mythologie

grecque.

Une variante grecque C’est pour l’auteur l’occasion de se demander: «Si Prométhée n’était que le « malin, héritier du chamane, qui réussit pour un temps à tromper plus fort que lui, il nous amuserait, mais ne provoquerait en nous ni admiration ni inquiétude.» Il suggère d’abord que «Prométhée nous émeut parce qu’il a pris le parti de l’homme, parce que ses risques comme ses ruses ont eu l’homme pour objet et, autant qu’il a dépendu de lui, pour bénéficiaire». Le couple Prométhée-Epiméthée rejoint à cet égard un couple particulier de la théologie contenue dans le Mahabharata: les «deux jumeaux du troisième niveau (type

Asvin), serviables, habiles, occupés à nourrir, à guérir, à favoriser de toutes manières les petites entreprises, privées notamment, des humains». En somme, «tout se passe comme si le groupe de frères auquel appartiennent Prométhée et Epiméthée avait hérité de la structure trifonctionnelle», de sorte que l’on pourrait au moins justifier leur présence dans ce Roman des jumeaux par cette appartenance de structure: le récit de Prométhée-Epiméthée semble être une variante grecque des récits décrivant la «troisième fonction» indo-européenne.

Dans Mythe et Epopée, Georges Dumézil a minutieusement mis en évidence l’existence d’une racine commune à un vaste ensemble de mythes, contes et

légendes éparpillés de la Scandinavie à l’ancienne Perse, de l’Irlande au

continent indien. Joël Grisward, éditeur du Roman des jumeaux, le rappelle dans la préface de la présente réédition de Mythe et Epopée: «Des cavaliers migrateurs qui, vers la fin du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, peut-être d’une région située quelque part dans le sud de la Russie, envahirent, submergèrent par vagues centrifuges et successives la majeure partie du continent européen et poussèrent à travers l’Iran jusqu’aux confins de l’Inde, ces conquérants qui parlaient approximativement la même langue et auxquels, par commodité et convention, on a attribué le nom tout symbolique d’Indo-Européens, partageaient une vision du monde tripartie où s’articulent selon un ordre

hiérarchique la souveraineté magique et juridique (la première fonction), la force physique et principalement guerrière (la deuxième fonction), la richesse tranquille et féconde (la troisième fonction)». Le premier tome de Mythe et Epopée offre une lecture comparée du fameux poème indien Mahabharata avec les textes fondateurs de la civilisation romaine, et certains vestiges de la culture caucasienne, germanique et bretonne; ce comparatisme marque une rupture radicale par rapport aux entreprises menées sur le même terrain par les prédécesseurs de Georges Dumézil: les rapprochements se substituent à une grille de lecture «structuraliste», qui est pleinement appliquée dans les deux tomes suivants. Ils mêlent les sources les plus diverses, dont l’enrichissement continuel forme un ensemble impressionnant de chapitres qui viennent confirmer et renforcer cette grille de lecture fondée sur le thème d’une représentation de l’univers, des dieux et de la société, dont les registres se répondent comme des reformulations point par point: l’ordre hiérarchique divin se retrouve dans la hiérarchie qui commande les histoires légendaires, qui se reconnaît à son tour dans les strates sociales des communautés d’origine «indo-européenne». Joël Grisward, médiéviste de métier, ne manque pas de rappeler à cet égard ce que Georges Duby a déjà longuement illustré: «Ainsi, nos très lointains ancêtres nourrissaient-ils, au moins à titre d’idéal, une conception de la société que chérira longtemps le Moyen Age occidental et qui distingue différentiellement et hiérarchiquement les prêtres, les guerriers et les éleveurs-agriculteurs.»

L’identité de «structure» permet à Georges Dumézil de repérer des analogies souvent surprenantes par l’espace géographique qu’elles traversent pour relier un récit à un autre. Ce structuralisme lui permet aussi de montrer que la

cohérence et la valeur réelles d’un pouvoir qu’il soit divin, épique ou social reposent sur un jeu de positions entre les acteurs du récit plus que sur un assemblage de qualités intrinsèques et personnelles. Enfin, la structure trifonctionnelle bouleverse la tradition comparatiste par la précision formelle avec laquelle Georges Dumézil peut expliquer l’existence et la nature de «variantes», là où ses prédécesseurs ne pouvaient opérer aucun rapprochement précis et se trouvaient condamnés à un simple collectage, aussi pointilleux, érudit et somme toute utile fût-il.

Rira bien qui rira le dernier Le Roman des jumeaux est traversé par un double thème que Georges Dumézil semble vouloir seulement suggérer, comme innocemment: les «jumeaux» mythiques sont d’une part les représentants privilégiés de la «troisième fonction», autrement dit celle qui préside à la fécondité et à la productivité humaine la fonction «nourricière»; ils se reconnaissent d’autre part à leur activité «astucieuse» ou «malicieuse». La fonction des «jumeaux» se repère d’un point à l’autre de

l’univers indo-européen par un sens quasi tragique de la condition humaine: leur action sera essentiellement ambiguë, dans la mesure où ils opteront, dans tous les conflits d’intérêt opposant les dieux aux hommes, d’agir en faveur de ces derniers.

Ainsi «les jumeaux Nasatya qui rendent aux hommes des services en tous genres, au détail, selon les besoins du moment: nourriture, guérison, unions matrimoniales et toutes formes de salut». Le Roman des jumeaux rassemble, plutôt qu’une collection de «variantes» mythologiques, une série de «variations» sur un même thème: d’un document à l’autre, le lecteur progresse dans un univers qui se précise peu à peu, et se sent porté vers la découverte d’une énigme comme s’il était en fait invité à contempler un même objet sous des angles sensiblement différents, bien que des signes lui indiquent avec certitude qu’il s’agit bien d’un même objet. L’histoire de Prométhée, que l’on peut retenir comme une

matrice de cet objet, inspire cette remarque de la part de Dumézil: elle «ressortit à un type de conte bien connu, qu’on pourrait intituler familièrement à la fois « Le plus malin dupe le moins malin et « Rira bien qui rira le dernier». En effet, Zeus a-t-il été réellement trompé par Prométhée lors du festin, ou bien a-t-il fait semblant de tomber dans le piège? De même lorsque Prométhée lui dérobe une part du feu: se contente-t-il de donner l’illusion à Prométhée de le duper? En tout état de cause, «battu dans les deux premières manches, Zeus gagne la troisième». Dans les dernières lignes du Roman, Georges Dumézil conclut: «Hésiode, ou les auteurs du mythe, se sont simplement pliés à l’exigence formelle du conte qui, pour exister, exige que le moins puissant des deux compétiteurs soit plus « malin que le plus « puissant» mais l’histoire prouve qu’être «malin» n’assure pas la victoire.

Toujours est-il que cette exigence de malignité est vérifiée dans tous les cas de figure évoqués par l’auteur depuis le début de ce recueil. Les dieux jumeaux, représentants de la troisième fonction, dans la mesure où ils semblent être les puissances les plus proches de l’humanité, donnent le sentiment qu’ils partagent le drame intime de cette dernière, sans cesse confrontée à des forces supérieures contre lesquelles elle ne peut opposer qu’une habileté risquée, a priori vouée à l’échec. La série de variantes que rapporte le Roman des jumeaux incite Georges Dumézil à formuler cette autre conclusion en forme d’hypothèse: «Il semble qu’une grande épopée divine ait existé de tout temps en Grèce, à laquelle Homère ne fait que peu d’allusions et dont Hésiode déjà ne connaissait avec quelque détail que l’épisode le plus populaire, à vrai dire inaltérable, celui de Prométhée.»

Ce caractère «inaltérable» découle-t-il ce cette proximité entre les jumeaux et les hommes? Connaître les «jumeaux», ce serait alors apprendre à mieux se

connaître soi-même, prendre la mesure des limites humaines face aux autres puissances, reconnaître au fond de l’âme une «ambiguité» essentielle, non pas comprise comme une tare, mais comme la seule arme susceptible de lutter contre ce qui est plus fort que soi.. MARC RAGON

@Paul Edel

Où peut-on lire que Passou n’aime pas Houellebecq ? Une voix discordante ? Cela m’intéresse.

Pour des raisons différentes de celles de D., Sérotonine ne me donne pas trop envie. Ça a l’air encore plus plombant que les prédécesseurs, c’est dire !

Pitié Rose, ne me dites pas que vous en êtes toujours à votre histoire de ed=quinca lubrique ? Ça vire au harcèlement et vous me mettez très mal à l’aise. Je vais peut-etre suivre les conseils de JC.

Ed, ici même, sur la Rdl, notre hôte a souvent eu, sinon des paroles acerbes, du moins une position de « retrait » très nettement prononcé sur Houellebec. Fouillez donc dans les archives avec le mot-clé « Houellebecq », vous verrez que, surtout il y a une dizaine d’années, Pierre Assouline semblait trouver les romans de Houellebec trop malins pour être honnêtes. Et puis, comme c’est un homme intelligent, notre hôte a évolué, a pris la mesure de l’influence de l’auteur et de la justesse du miroir socail qu’il nous tendait, a décelé l’humour et la position singulière, mi-ricanante, mi-sulfureuse, et pour faire bonne mesure, mi-provocatrice du romancier. Je crois que la bascule s’est faire à partir de la carte et du territoire. Et puis le Goncourt, of course.

Bah, peut-être Pierre Assouline pourrait-il vous résumer cela bien mieux que je puis le faire ? En tout cas, j’ai la ferme impression qu’il n’y a pas eu de votre assoulinien en faveur de Houellebecq, au Goncourt; mais peut-être que ma mémoire me fait défaut, et que notre hôte n’était pas encore juré, quand l’académie a couronné notre acide talent ? Et puis Houellebecq, avec ses références érudites et très distanciées du grand public (Huysmans…) fait quand même partie du même milieur littéraire que notre hôte. La nuance est dans le « quand même », qui pourrait s’écrire « malgré tout » !!!

de vote assoulinien, pas de « vôtre » !!!

Ouh là là, plein de fautes de frappe, moi, cet après-midi. Abus de calories ces derniers jours, certainement…

Oh merci pour le résumé Clopine. Je vais voir tout ça dans les détails. Mais l’évolution du jugement de Passou semble coïncider avec celle de l’oeuvre de Houellebecq. Je trouve La Carte et le territoire moins malins et donc plus sincères que les précédents. Moins il verse dans la provoc et la pornographie, plus il gagne en profondeur (paradoxalement, hurkhurkhurk). Peut-être le cheminement critique de Passou a senti cela instinctivement.

A-t-il

Ed, en haut à droite du blog il y a une case « recherche » . Si vous tapez Houellebecq vous pourrez lire tous les articles que Passou lui a consacrés.

*La Carte et le territoire et Soumission

(Sinon la phrase n’a aucun sens)

Oui merci Lavande. Je ferai ça demain ! Il est déjà minuit ici. Bonne nuit.

« Ed dit: 27 décembre 2018 à 17 h 51 min

Houellebecq…. Moins il verse dans la provoc et la pornographie, plus il gagne en profondeur »

oui il gagne en profondeur, c’était déjà très profond au début, ça a été encore plus profond par la suite, et encore plus profond dans les derniers…

tellement profond qu’à chaque fois qu’on a l’impression de toucher le fond il est capable de descendre encore plus bas dans la débilité des concepts qu’il développe, et on se demande jusqu’où il descendra, et surtout jusqu’à quelle profondeur ses lecteurs le suivront…

d’ailleurs j’aimerais bien qu’un de ses lecteurs qui le trouvent si profond me donne une seule idée originale de Houellebecq, ou même la moitié du quart de la queue d’une…

conversation entre deux houellebecquiens :

– tu as lu la carte et le territoire

– heu ouai c’est génial comme livre ça parle de la perte de l’identité nationale du territoire

– non t’es nul ! c’est la critique de l’art moderne conceptuel

– ouai t’as raison et soumission tu l’as lu ?

– ouai ça parle de la peur de l’islam et de la fin de l’occident

– la fin d’occident ? tu rigoles ? ça c’est dans les particules élémentaires !

– non les pariticules élémentaires c’est la critique de la génération 70

– non tu confonds avec plateforme, c’est parce que sa mère la quitté pour s’envoyer en l’air dans un ashram

– non ça c’est dans possibilité d’une île

– t’es bête ou quoi ? ce bouquin c’est c’est sur la pauvreté sexuelle du monde moderne

– non tu confonsds avec extension de la lutte

– tu crois ?

– non j’en suis plus très sûr t’as peut-être raison

– heu oaui mais non c’est toi qu’a raison

– non c’est toi chui désolé

– non c’est toi

– n’empêche qu’est qu’il est fort cet écrivain

– ouai c’est flaubert proust et stendhal réunis en un seul écrivain

– ouai et sartre aussi

– ouai t’as raison et aussi sloterdijk

– ouai qu’est-ce qu’il est bien ce type, c’est le chanteur de rap ?

– non c’est le philosophe allemand

– ah ouai t’as raison

….

bienvenu dans le monde moderne de la littérature !

Le Figaro d’aujourd’hui consacre deux pages et un éditorial à Houellebecq, et ne donne pas envie de lire Sérotonine. Est-ce le roman de trop, dans lequel Houellebecq fait de manière interminable du Houellebecq – au lieu par exemple de se faire moine. J’avais bien aimé Soumission, il y a quatre ans, j’y voyais une possible conversion à la religion catholique. Entre temps, Houellebecq s’est marié avec une Chinoise, et fait du sur-place en publiant dans Valeurs actuelles des interviews sans queue ni tête. Alors, oui, le roman de trop est sans doute là. Pour ne pas avoir arrêté à temps, et s’être consacré à Dieu, Houellebecq est devenu un has been. Maintenant, il faut lire ce roman, et voir en quoi il est inspiré et prophétique, dans quelles mesures il annonce la pauvre réalité du monde, la « misère de l’homme sans Dieu ». Un roman pascalien ? Avec un pari à la clef ? On verra.

Il faudra qu’un jour quelqu’un me dise pourquoi Houellebecq produit tant d’aigreur dans l’estomac de la critique française. D’accord, il n’élabore pas les matériaux comme il foudrait, mais Darrieussecq et une paire d’autres dont le nom me fuit bien à part, quel-le écrivain-e français dans la même tranche d’âge sait devellopper les matériaux ? Ils n’ont même pas une vague idée du concept de matériaux et de développement ! Donc, parmi les écrivains — femelles et mâles — qui pratiquent une écriture démocratique émotive-émotionnelle, Houellebecq est celui qui en a mieux compris les mécanismes. Or, je veux bien qu’Allemands, Italiens, Suisses, etc. soient des cons, mais il faudra me prouver que les Frances ne le sont pas.

Pour l’origine de l’écriture dite démocratique voir Calvino et Perec.

« qui pratiquent une écriture démocratique émotive-émotionnelle »

Houellebecq est plutôt un cynique, un élitiste, bref, un mec de droite.

Frances > Française… pardon, etc.

Hamlet, comment te dire ?

…

J’ai rigolé à chaque ligne.

(et pourtant, comme à chaque fois avec toi, je ne voulais pas !)

Plutôt OK avec DLP…, attendre et lire dans le texte plutôt que dans le fuligineux Figmag.

J’admets difficilement ce message de Claro (Le seul intérêt du nouveau roman de Houellebecq, c’est qu’il nous permet de jauger sur pièces le niveau de la critique littéraire en France). Me gonfle toute cette agitation préalable typique de la maladie infantile de la rdl : avoir qq chose à dire au bocal bien avant le risque d’une éruption d’un tonnerre annoncé. Le magazine La Hulote associé à Télérama se prépare à annoncer pour le 4 janvier prochain, un très grand cru. Un mystère que nous ne pouvons pas comprendre mais que nous devons croire.

Le type d’écriture n’à rien à voire avec les choix politiques, Delaporte, les gens font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont. Pour ce qui est de l’écriture démocratique, j’ai mis une référence.

Cela dit :

1 — je crois que Passou devrait un jour ou l’autre en parler de l’écriture démocratie ;

2 — un mec de droite ça ne veut rien dire : moi, je suis un mec de droite.

Renato, je vous trouve de plus en plus sensé. Et ça ne date pas d’aujourd’hui, du reste. Un poil de bonne distance avec le germanopratisme habituel de cette chaîne, vous avez. Et puis, avec l’âge et les collections de photos que vous divulguez, hein. C’est comme Bloom, CB, Prunier ou Edel, des outsiders à escoutcher avec la plus grande attention. Pas des mariolâtres.

@ moi, je suis un mec de droite.

En effet, ça ne veut strictement rien dire. Manu Macron, non plus.

@ je crois que Passou devrait un jour ou l’autre en parler de l’écriture démocratie(tique) ;

Non, je ne pense pas. Il ne sait pas trop ce que c’est. Ne lui demandons pas plus que ce qu’il peut donner ; il n’infuse pas la science.

Oups ! écriture démocratie > écriture démocratique, pardon, etc.

@ plus plombant que les prédécesseurs,

… Tu m’étonnes, du micro processeur.

Oh non, Delaporte, Houlebbecq n’est pas du tout un has been. L’avenir vous le confirmera. Ce gars-là est redoutablement intelligent à sa façon et il a beau jouer en un sens le petit bouchon porté au hasard des flots il sait très bien où il va et il y va selon une logique très aboutie et recherchée. Je rappelle au passage que le wouewouel en question est ingénieur. Il sait parfaitement poser des problèmes et identifier des solutions -ou des non solutions.

Quand même le coup de la Tour Totem, quand j’ai lu ça. Hahem.

Ca va se déchainer sur Houellebecq, comme à chaque fois. Pourtant, la cause est entendue. H. est un mec de droite. Ben ouais. La littérature adore les mecs de droite. Ce sont les mecs de droite qui l’habillent, façon fashion week. Elle est poussée dans le dos, montrée à la vue, elle est sur son podium, va et vient, elle fait la gueule et est hautaine, sait pour qui elle est là (les gens de la haute), arrive brusque, fait demi-tour, se déhanche, adore faire la pute et laisse traîner juste un parfum de luxe, de calme et de volupté.

Oui, Houellebecq est tout ça. L’anti-gilet jaune absolu. Le cynique désabusé. M’enfin, avant tout, pour moi, c’est surtout le mec qui a tellement souffert de sa laideur physique qu’il passe son temps à montrer notre laideur morale. Alors, comment ne pas applaudir au défilé, mmmmhhhh ?

En 2005 François Nourissier voulait donner le prix à Houellebcq pour « La possibilité d’une île »/Fayard).Le Prix a été finalement attribué à François Weyergans pour « Trois jours chez ma mère » (Grasset) 6 voix contre 4 à Michel Houellebecq qui a longtemps fait figure de favori.

À un moment il faudra en parler, JJJ, ou alors il faudra accepter une crise de nerfs de la critique.

Encore un Velbecq que je vais pouvoir ne pas lire, je m’en réjouis d’avance !

Commençons par nous familiariser au titre du roman puisqu’il est désormais connu. Mais n’allons pas plus loin, bonne maman, tant que personne n’en aura encore capturé la substance et pu prononcer un verdict d’autorité. Tu restes dans la course et tu as encore toutes tes chances et facultés, crois le bien. De quoi va-t-il bien pouvoir nous parler, ce nouveau roman, c’est encore le mystère. Essaie donc de l’imaginer dès maintenant à partir de ça…, tu as quand même déjà pas mal de biscuits, là. Après quoi, tu pourras nous signer ta procuration pour le crédit-bail.

(wikip) « La sérotonine, encore appelée 5-hydroxytryptamine (5-HT), est une monoamine de la famille des indolamines. C’est un neurotransmetteur dans le système nerveux central et dans les plexus intramuraux du tube digestif, ainsi qu’un autacoïde (hormone locale) libéré par les cellules entérochromaffines et les thrombocytes. La production de sérotonine a aussi été observée dans le placenta des souris et de l’humain.

Elle est majoritairement présente dans l’organisme en qualité d’autacoïde. Son activité débute dans le cerveau où elle joue le rôle de neurotransmetteur ne représente que 1 % du total présent dans le corps, mais elle y joue un rôle essentiel. Elle est notamment impliquée dans la gestion des humeurs et est associée à l’état de bonheur lorsqu’elle est à un taux équilibré, réduisant la prise de risque et en poussant ainsi l’individu à maintenir une situation qui lui est favorable. Elle est donc indispensable à la survie des mammifères dont l’Homme et a un effet antagoniste à celui de la dopamine qui favorise au contraire la prise de risque et l’enclenchement du système de récompense. Elle est en outre également impliquée dans la régulation du cycle circadien dans le noyau suprachiasmatique (siège de l’horloge circadienne), dans l’hémostase, dans la mobilité digestive et « dans divers désordres psychiatriques tels que stress, anxiété, phobies, dépression ». Elle est ainsi la cible de certains outils thérapeutiques, notamment les antidépresseurs, utilisés pour soigner ces maladies mais son activité est également modifiée par certains psychotropes comme par exemple l’ecstasy ».

A part ça,je ne sais pas comment dire, mais moi j’ai été carrément « touchée, coulée » par ça. Plus que je ne saurais dire, d’ailleurs :

Houellebecq n’est pas plus laid que Gainsbourg ne l’était. Et Gainsbourg s’est « envoyé » BB. Et tant d’autres considérées comme des canons.

Les premières lignes ouvrent sur une piste intéressante : « Au fond, l’histoire de cette fratrie magnifique pourrait tout aussi bien s’écrire sans qu’il fût jamais fait mention de leur qualité d’artiste. Car la vérité de leur lien, et c’est aussi ce qui fait sa beauté, s’inscrit dans un au-delà de l’art, quelque part dans l’humain à son meilleur. »

Ce serait l’endroit de mentionner l’ouvrage d’une personne qui les a connus, qui était professionnellement qualifiée pour aborder ce thème, et dont la plume était exercée à écrire des biographies : « Giacometti, Alberto et Diego, L’histoire cachée » (Fayard, 2007) par Claude Delay.

Un peu plus loin : « L’aîné disait du cadet qu’il était son autre paire de mains… » Signalons pour mémoire qu’à l’occasion du mariage de Raoul Tubiana (chirurgien de la main) et de Claude Delay, Diego leur offrit un couple en bronze se tenant par la main. De son côté, Raoul Tubiana possédait une main sculptée par Alberto ; Diego sculpta alors une main de Claude Delay. « C’est ainsi que nous avons des mains en bronze des deux frères », soulignait Raoul Tubiana.

L’article mentionne le Val Bregaglia, dans les Grisons, berceau familial des Giacometti. Il se clôt aussi avec l’évocation du cimetière autour de la petite église réformée de Borgonovo, près de Stampa, où l’un et l’autre reposent au milieu des leurs – dont leurs parents – Giovanni, le père, qui « était peintre », et Annetta la, pour le moins, « rayonnante figure maternelle ».

Revenons notamment à Alberto Giacometti : bien des ouvrages ont été consacrés à son oeuvre et des recueils d’illustrations à l’environnement qui – en Suisse et à Paris – était le sien. Une biographie qui, sans oublier sa qualité d’artiste, saurait faire un lien vivant avec le contexte qui vient d’être évoqué, ne permettrait-elle pas de se laisser apprivoiser par une vision plus intérieure, et ne serait-elle pas la bienvenue ?

D’une superficialité éreintante : un point de vue convenu, des a priori débiles.

Un studio de 12 mètres carrés versus un appartement haussmanien de grand standing : les 20 ans d’écart d’âge ne font pas le poids face au confort douillet proposé par l’aînée.

Travailler ds un quelconque minostère enliminé rend improbable le tirage au sort.de.qui ba éleber le môme.

Le seul Joseph à tirer so épingle du jeu au milieu des ces bobos déjantés décalés.

Ai constaté avec plaisir que Louis Garrel a retrouvé son poids d’avant ses marasmes amoureux IRL.

Las, autobiographie expiatoire.

Un homme fidèle, nul.

Clopine dit: 27 décembre 2018 à 18 h 55 min

–

Pourquoi une fois encore ne vois-je que les imperfections ? Je vais encore passer pour un esprit négatif mais elles sont tellement flagrantes ici.

Danseurs lourds pour la plupart, manque de couleur (vestimentaire), grisaille, paroles faibles en dépit d’une idée intéressante à la base. Impression de déjà vu et entendu mille fois. En réalité cette musique et ces arrangements sont aussi faibles que les paroles. La voix de Stromae est plus que faible et d’ailleurs je ne l’ai jamais aimé, pour cette raison notamment.

Batteurs qui tapent comme des brutes sans aucune subtilité ni élégance.

Je ne dirai pas que c’est pitoyable mais c’est convenu, prétentieux et ennuyeux.

@ À un moment il faudra en parler,

Certes, mais dans ces conditions, laissons hristiane noue en parler le première. Je pense qu’on lui doit la préséance, car jusqu’à preuve du contraire, c’est notre meilleure lectrice, critique littéraire et ambassadrice, non ?

Bring Tea For The Tillerman

https://www.youtube.com/watch?v=K4cnbCb-kL8

Ce n’est pas un argument pour enthousiastes !

Travailler ds un quelconque ministère enluminé rend improbable le tirage au sort.de qui va élever le môme.

Paul Edel dit: 27 décembre 2018 à 18 h 50 min

Le Prix a été finalement attribué à François Weyergans pour « Trois jours chez ma mère »

Personnellement j’ai rarement lu quelque chose d’aussi vide et inintéressant.

Le snobisme est une mauvaise fois des plus hilarante mon cher, c’est ce qu’a l’air d’en déduire le prof de philo aussi beau gosse qu’insupportable à la lecture de Proust, vous me conseilleriez de le lire ? https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/le-snobisme-14-proust-sommes-nous-tous-snobs

En mémoire et en hommage à la musique et à la danse.

Déjà dans » particules élémentaires » Houellebecq racontait avec une douceur de lame de rasoir une France qui devient une espèce de machinerie sociale bloquée. Tout ça sur fonds de resto- bio, de salads bar , de salles culturelles polyvalentes, de ronron culturel bo boisant et d’obsessions bio . Il donnait déjà, prémonitoire ment, une vision de notre pays qui ne manquait jamais de pertinence. Il lui suffisait de décrire un village uniquement résidences secondaires fermées 10 mois de l’année avec des démunis absolus mal résignés de l’autre côté de la route pour comprendre que la belle France allait droit dans le mur .MH excelle dans la vacherie glissée, le paysage net, plan d’architecte , amorti, et un peu létal. Sa bouffonnerie triste et le grotesque sexuel, ça le rapproche d’un Céline des banlieues, mais version froide.

Ses personnages principaux et ses narrateurs ont gardé un reste du Bardamu du « Voyage au bout de la nuit ».Remplacez « la nuit » par « l’ennui » . Un type ordinaire est là, devant nous, désolé,intelligent, qui regarde l’échange de vie pratiqué le matin, dans un train de banlieue.. Houellebecq ou la lucidité nue, intelligente, désolée. On découvre un amoureux rejeté, un voyageur solitaire qui cherche une âme sœur, un livre de poche, un cassoulet en boite pour passer la soirée. .Son style plat de procés- verbal analyse le comportement l’homme de la rue, ce pauvre type qui nous ressemble tant, sans fanfaronnades, et que Baudelaire décrivait déjà dans » le spleen de Paris. et combien ce Bardamu en parka , avec ordinateur et portable reste démuni dans la foule ..oui, dans notre société, on se sent vite un résidu à la dérive avec des écouteurs aux oreilles. Le sentiment de désolation, de rêve gâché, est là, insistant, bien là avec le mensonge entretenu par les médias et les discours officiels des politiques ; cela provoque un sentiment d’étrangeté dans la vie ordinaire qui frôle, alors l’hallucination, et ça se propage avec des résonances dans chaque lecteur. Et en filigrane il y un sentiment de misère humaine qui traverse son œuvre. C’est le meilleur de Houellebecq .Honnêteté morale. Mais sans insistance et loin de tout lyrisme .

mais ils finiront bien par nous soutenir que weyergans était perçu comme un bien meilleur écrivain que houellebecq, à cette époque, vous verrez, edel !… et qu’il l’est toujours resté

(philippe Du Puy de Clinchamp).

D;, je suis particulièrement de votre avis; sincèrement. Il y a ici une « vulgarité » (au sens de « foule, commun ») qui saute aux yeux, aussi bien au niveau de la chanson de stormae que de la chorégraphie, basique, avec effets convenus (la chevelure de drummeuse, les claquettes, la fumée..;). Je partage donc entièrement votre jugement esthétique sur le tout.

Mais voilà, voilà, voilà. Je suis totalement scotchée par ce spectacle, parce que je n’ai jamais eu le courage de revendiquer ça. J’ai toujours baissé les yeux, ou plutôt non, détourné le regard et baillé discrètement, sur un sujet qui aura fondamentalement irrigué ma vie ; comment vivre, non sans « père », mais sans présence de père ? Et encore, non. Non sans présence de père, mais sans vie de ce père pour vous ? La question pour banale fut-elle, mérite réponse. Le claquement des claquettes et la dureté des regards est, à mon sens, une réponse.Si peu esthétique qu’elle soit. Mais c’est une problématique toute particulière que je développe là, et en fait, comme d’hab’, je vous em… !

4 cliches d’Ugo Mulas :

https://blogfigures.blogspot.com/2012/02/ugo-mulas-alberto-giacometti.html

« Mais c’est une problématique toute particulière que je développe là, et en fait, comme d’hab’, je vous em… ! »

eh bien non – pas du tout … sauf votre dernière phrase !

« oui, dans notre société, on se sent vite un résidu à la dérive » vous avez des noms ?

Intéressant le point de vue de Paul Edel Sur Houellebecq.

Une quantité de choses, d’objets, de comportements, de dérives, certes pris dans la réalité. C’est à mon avis le fil qui relie tout cet assemblage qui est mer.dique et en fait un écrivain tout à fait négligeable,- mais je vais tout de même lire.

sur les jumeaux, je vais ajouter un bref grain de sel « tropical »:

Diverses tribus indigènes du Brésil, on en a répertorié environ 17 à 20, pratiquaient occasionnellement l’infanticide, et quelques unes (rares aujourd’hui) le pratiquent encore; cette pratique se faisait sur des nouveaux-nés, mais cela pouvait aller jusqu’à l’âge de un an.

Parmi les diverses raisons qui poussaient ces peuples à pratiquer l’infanticide, il y avait justement la naissance de jumeaux. Certaines tribus, entre autres les Ianomâmi, les Suruwaha et tout particulièrement les Kamayura croient que les jumeaux portent en eux le pouvoir de jeter la malédiction sur toute la tribu; ils craignent la naissance de jumeaux car ceux-ci sont le fruit de sorcelleries pratiquées par des pagés ennemis à la tribu.

Claude Lévi-Strauss a émis l’hypothèse que les jumeaux constituent une sorte de monstre conceptuel pour les indiens d’Amazonie, qui manifestent une forte aversion pour toute relation de nature homothétique: l’homonymie, l’homomorphisme, l’homosexualité et les naissances multiples ont tous des valeurs négatives, un symptôme de la difficulté qu’ont les indiens à concevoir une relation productive qui ne soit pas fondée sur une différence. Sur ce point, voir : C. Lévi-Strauss ; « Histoire de lynx », Ed. Plon, coll. « Agora » (1991).

Cité dans : TERRAIN-Anthropologie et Sciences Humaines ; n° 65, sept. 2015, p. 138-157 ; § 13 : Anne-Christine Taylor, « Amitiés amazoniennes : Deux contre l’Un ? ».

Oui, bon, tout ça n’a rien à voir avec vos délibérations sur Houellebecq et Dumézil, mais vous me pardonnerez

Luigi Luca Cavalli-Sforza, Geni, popoli e lingue, un livre qu’il faudrait traduire :

C’est une bonne idée ce bouquin, l’inculte que je suis vient de découvrir que Giacometti avait une frère qui bricolait des meubles hors de prix. Du coup ce sera mon second beau livre de ma nouvelle collection que je vais très certainement intituler Fétiche & décoration en tout genre. Le premier dispose d’une petite galéjade Onfrayenne, je cite : « Gilles Berquet met son doigt dans la plaie du monde et, pour la trouver plus sûrement, il va chercher le corps des femmes. » Mis à part ça un livre d’images plongées dans un silence salvateur. J’vous l’conseil https://loeildelaphotographie.com/fr/gilles-berquet-le-fetiche-est-une-grammaire/

un peu de compassion – au diable l’empathie – par-delà le système solaire

https://www.youtube.com/watch?v=MVu4c7dhDRE

Velbecq est amoureux, c’est horrible.

Tiens ! déjà traduit : Gènes, peuples et langues : Une histoire de la diversité humaineÉditions Odile Jacob, 1996.

tchou tchou

https://www.youtube.com/watch?v=ACbV_Xorjd0

Bo & the cow bell

https://www.youtube.com/watch?v=ZxQgoTnxZMI

@ Road Runner

rose, « L’homme fidèle » est une comédie, dont le premier paradoxe est d’associer l’homme à l’idée de fidélité : insensé ! riez, vous êtes filmée !

Le troisième Giacometti, renato, est d’une grande élégance bourgeoise, qui jure avec la dégaine bohème des deux autres frères…

Ce film, renato, restitue assez le cadre dans lequel Alberto et Diego évoluaient et la vie qu’ils menaient à Paris.

https://www.youtube.com/watch?v=htwf1s7yOdM

assez bien…

Le vieux Bo et les petits culs blancs attardés d’outre Manche

https://www.youtube.com/watch?v=ijjPEmej-eg

La curée anti Houellebecq va commencer. Pour lui ça ne changera rien, il aura autant de lecteurs, sinon plus, car il va tirer à lui toute la couverture médiatique. Tant pis pour les autres auteurs de la rentrée littéraire à venir !

Je suis allergique à Stromae…

« Le seul intérêt du nouveau roman de Houellebecq, c’est qu’il nous permet de jauger sur pièces le niveau de la critique littéraire en France »

De part et de la manière de faire d’une pierre deux coups !

Il est beaucoup question de Houellebecq, mais ceux qui en parlent ont-ils lu son nouvel opus ? Il semble que non, puisque du reste ne bouquin n’est pas encore disponible en librairie.Caquetages, caquetages…

Évidemment, Jacques R, on ne peut que parler du MH d’avant, lorsqu’on aura lu la nouveauté, nous en parlerons.

anyway the wind blows

https://www.youtube.com/watch?v=Lch0o4wwGyw

À propos de cinéma, Jacques — B. —, cette auto-citation.

« Je n’apprécie pas particulièrement la peinture de Léger, je dois néanmoins reconnaître sa pertinence quand il dit que « tant que le cinéma sera d’origine littéraire ou théâtrale, il ne sera rien » (1924). Si le cinéma n’est évidemment pas le seul média capable de réordonner et représenter un univers qui se pulvérise (Pynchon, DeLillo), il est le seul capable de le transmettre au plus grand nombre. Nonobstant, c’est rare qu’un film réponde à mes attentes, car c’est l’élargissement du champ d’expression qui m’intéresse (non des figures de signification, mais l’élaboration de stratégies fondées sur la causalité du désordre appliquées aux paysages, figures, gestes, rythmes, comportements) et si, comme il arrive souvent, ce que l’on peut faire avec un film on peut le faire avec une pièce de théâtre ou un livre, dans les trois cas, le champ d’expression est plutôt restreint et ça, ça me plonge dans l’étonnement par la tristesse et pauvreté accablante de l’approche et du développement des matériaux. Je ne comprends pas pourquoi cette étroitesse d’esprit déprimante dans l’approche d’un art chorale — voir Hauser, Histoire sociale de l’art — capable d’une vraie densité ; de s’opposer à la contemplation ; de souplesse dans la mise en forme de son arrière-plan historique ; d’élaborer des moyens d’élargir un langage. Les intentions ne sont pas suffisantes, car « à peine saisie du regard l’image cinématographique s’est déjà transformée — la fixer est impossible » (Benjamin cité de mémoire). »

Avouez que c’est des sacré conneries tout ça renato, hein ? Un bon film est un bon film et puis c’est tout.

À chacun ses opinions, D.

C’est de l’enculage de diptères, ni plus ni moins.

Repetitio est mater studiorum : à chacun ses opinions !

Too Much Monkey Business

https://www.youtube.com/watch?v=fCmXVi0FL6g

Haydn :

claro

@madmanclaro

18 déc.

Plus

C’est quand même étrange que personne n’ait remarqué que le style de Houellebecq état directement pompé sur la série des Harlequin.

Non pas une seule, mais plusieurs idées originales Hamlet : l’ennui de l’homme occidental qui ne trouve de joie que dans les offres promotionnelles de Monoprix, ou encore l’ennui du couple occidental sans enfant qui trouve un sens à sa vie dans la gastronomie.

Le tourisme sexuel comme solution gagnant-gagnant entre deux mondes qui se complètent, sans cynisme ni morale.

L’islam comme rempart à la paupérisation et à l’absence douloureuse de religieux d’un pays en décadence

L’échec de la société post soixante-huitarde où la destruction des anciennes valeurs morales a plongé l’homme dans un désarroi total

La Recherche de l’âme soeur et notre dépendance à l’amour comme lutte acharnée sur un modele capitalistique qui ne laisse aucune place aux moches.

La possibilité de dépasser par le transhumanisme le sort cruel réservé aux vieux dans nos sociétés

Qui a développé ces idées dans des oeuvres de fiction avant lui ? Je vous écoute.

Pour la plupart de ces idées, Georges Perec, dans « Les Choses », Ed ?

GEORGES PEREC

Chosification agricole

Dans son premier roman, Les choses (Prix Renaudot 1965), sous-titré : une histoire des années soixante, Georges Perec (1936-1982) s’attache à décrire un jeune couple de bourgeois intello et leurs amis parisiens, ancêtres directs des « bobos » actuels, pour lesquels le bonheur, à l’époque des Trente Glorieuses, passait essentiellement par l’appropriation des biens de consommation offerts alors en abondance aux populations. A l’occasion d’une enquête dans la France profonde, auprès des tenants d’une agriculture industrielle en plein essor, ce jeune couple d’anciens étudiants en sociologie, dont le travail consiste à réaliser des sondages d’opinions pour les agences de publicité, et qui commence à trouver leur vie à Paris bien monotone, s’imagine aussitôt dans la peau de futurs gentlemen-farmers. Choses vues !

« Une enquête agricole les mena dans la France entière. Ils allèrent en Lorraine, en Saintonge, en Picardie, en Beauce, en Limagne. Ils virent des notaires de vieille souche, des grossistes dont les camions sillonnaient le quart de la France, des industriels prospères, des gentlemen-farmers qu’escortaient en tout temps une meute de grands chiens roux et de factotums aux aguets.

Les greniers regorgeaient de blé ; dans les grandes cours pavées, les tracteurs rutilants faisaient face aux voitures noires des maîtres. Ils traversaient le réfectoire des ouvriers, la gigantesque cuisine où s’affairaient quelques femmes, la salle commune au plancher jauni, où nul ne se déplaçait que sur des patins de feutre, avec sa cheminée imposante, le poste de télévision, les fauteuils à oreilles, les huches de chêne clair, les cuivres, les étains, les faïences. Au bout d’un corridor étroit, tout imprégné d’odeurs, une porte s’ouvrait sur le bureau. C’était une pièce presque petite à force d’être encombrée. A côté d’un vieux téléphone à manivelle, accroché au mur, un planning résumait la vie de l’exploitation, les emblavages, les projets, les devis, les échéances ; un tracé éloquent témoignait de rendements records. Sur une table surchargée de quittances, de feuilles de paye, de mémoires et de paperasses, un registre relié de toile noire, ouvert à la date du jour, laissait voir les longues colonnes d’une comptabilité florissante. Des diplômes encadrés – taureaux, vaches laitières, truies primées – voisinaient avec des fragments de cadastres, avec des cartes d’état-major, des photos de troupeaux et de basses-cours, des prospectus en quadrichromie de tracteurs, de batteuses, d’arracheuses, de semoirs.

C’est là qu’ils branchaient leurs magnétophones. Ils s’enquéraient gravement de l’insertion de l’agriculture dans la vie moderne, des contradictions de l’exploitation rurale française, du fermier de demain, du Marché commun, des décisions gouvernementales en matière de blé et de betterave, de la stabulation libre et de la parité des prix. Mais leur esprit était ailleurs. Ils se voyaient aller et venir dans la maison désertée. Ils montaient des escaliers cirés, pénétraient dans des chambres aux volets clos qui sentaient le remugle. Sous des housses de toile bise reposaient des meubles vénérables. Ils ouvraient des placards hauts de trois mètres, pleins de draps parfumés à la lavande, de bocaux, d’argenterie.

Dans la pénombre des greniers, ils découvraient d’insoupçonnables trésors. Dans les caves interminables les attendaient les foudres et les barriques, les jarres pleines d’huile et de miel, les tonneaux de salaisons, les jambons fumés au genièvre, les tonnelets de marc.

Ils déambulaient dans des buanderies sonores, dans les soutes à bois, dans les soutes à charbon, dans des fruiteries où, sur des claies superposées, s’alignaient sans fin pommes et poires, dans des laiteries aux odeurs sures où s’amoncelaient les mottes de beurre frais glorieusement marquées d’une empreinte humide, les bidons de lait, les jattes de crème fraîche, de fromage blanc, de cancoillotte. »

(extrait du « Goût de la campagne » de Jacques Barozzi)

GEORGES PEREC

La vie par procuration

Dans Les choses (Prix Renaudot 1965), sous-titré : une histoire des années soixante, Georges Perec trace un inénarrable (auto)portrait de cinéphiles. Ces membres, bienveillants, d’une secte, qui s’est renouvelée au fil des générations du siècle passé, et semble désormais en voie d’extinction définitive ?

« Il y avait, surtout, le cinéma. Et c’était sans doute le seul domaine où leur sensibilité avait tout appris. Ils n’y devaient rien à des modèles. Ils appartenaient, de par leur âge, de par leur formation, à cette première génération pour laquelle le cinéma fut, plus qu’un art, une évidence ; ils l’avaient toujours connu, et non pas comme forme balbutiante, mais d’emblée avec ses chefs-d’œuvre, sa mythologie. Il leur semblait parfois qu’ils avaient grandi avec lui, et qu’ils le comprenaient mieux que personne avant eux n’avait su le comprendre.

Ils étaient cinéphiles. C’était leur passion première ; ils s’y adonnaient chaque soir ou presque. Ils aimaient les images, pour peu qu’elles soient belles, qu’elles les entraînent, les ravissent, les fascinent. Ils aimaient la conquête de l’espace, du temps, du mouvement, ils aimaient le tourbillon des rues de New York, la torpeur des tropiques, la violence des saloons. Ils n’étaient, ni trop sectaires, comme ces esprits obtus qui ne jurent que par un seul Eisenstein, Bunuel, ou Antonioni, ou encore – il faut de tout pour faire un monde – Carné, Vidor, Aldrich ou Hitchcock, ni trop éclectiques, comme ces individus infantiles qui perdent tout sens critique et crient au génie pour peu qu’un ciel bleu soit bleu, ou que le rouge léger de la robe de Cyd Charisse tranche sur le rouge sombre du canapé de Robert Taylor. Ils ne manquaient pas de goût. Ils avaient une forte prévention contre le cinéma dit sérieux, qui leur faisait trouver plus belles encore les œuvres que ce qualificatif ne suffisait pas à rendre vaines (mais tout de même, disaient-ils, et ils avaient raison, Marienbad, quelle merde !), une sympathie presque exagérée pour les westerns, les thrillers, les comédies américaines, et pour ces aventures étonnantes, gonflées d’envolées lyriques, d’images somptueuses, de beautés fulgurantes et presque inexplicables, qu’étaient, par exemple – ils s’en souvenaient toujours – Lola, la Croisée des Destins, les Ensorcelés, Ecrit sur du vent.

Ils allaient rarement au concert, moins encore au théâtre. Mais ils se rencontraient sans s’être donné rendez-vous à la Cinémathèque, au Passy, au Napoléon, ou dans ces petits cinémas de quartier, le Kursaal aux Gobelins, le Texas à Montparnasse, le Bikini, le Mexico place Clichy, l’Alcazar à Belleville, d’autres encore, vers la Bastille ou le Quinzième, ces salles sans grâce, mal équipées, que semblait ne fréquenter qu’une clientèle composite de chômeurs, d’Algériens, de vieux garçons, de cinéphiles, et qui programmaient, dans d’infâmes versions doublées, ces chefs-d’œuvre inconnus dont ils se souvenaient depuis l’âge de quinze ans, ou ces films réputés géniaux, dont ils avaient la liste en tête et que, depuis des années, ils tentaient vainement de voir. Ils gardaient un souvenir émerveillé de ces soirées bénies où ils avaient découvert, ou redécouvert, presque par hasard, le Corsaire rouge, ou le Monde lui appartient, ou les Forbans de la nuit, ou My Sister Eileen, ou les Cinq Mille Doigts du Docteur T. Hélas, bien souvent, il est vrai, ils étaient atrocement déçus. Ces films qu’ils avaient attendus si longtemps, feuilletant presque fébrilement, chaque mercredi, l’Officiel des Spectacles, ces films dont on leur avait assuré un peu partout qu’ils étaient admirables, il arrivait parfois qu’ils fussent enfin annoncés. Ils se retrouvaient au complet dans la salle, le premier soir. L’écran s’éclairait et ils frémissaient d’aise. Mais les couleurs dataient, les images sautillaient, les femmes avaient terriblement vieilli ; ils sortaient, ils étaient tristes. Ce n’était pas le film dont ils avaient rêvé. Ce n’était pas ce film total que chacun parmi eux portait en lui, ce film parfait qu’ils n’auraient su épuiser. Ce film qu’ils auraient voulu faire. Ou, plus secrètement sans doute, qu’ils auraient voulu vivre. »

(extrait du « Goût du cinéma » du même…)

Il est certain que Michel Houellebecq s’est beaucoup inspiré, sans le dire, de Georges Perec. D’ailleurs, Maurice Nadeau, qui a « découvert », l’un et l’autre, ne s’y était pas trompé.

Un œil aux choses :

https://blogfigures.blogspot.com/2010/01/francis-ponge-le-cageot.html

GEORGES PEREC

Dormir/marcher

Confiné dans une minuscule chambre de bonne d’à peine plus de cinq mètres carrés de la rue Saint-Honoré, le héros d’Un homme qui dort, âgé de vingt-cinq ans, est la proie d’une absolue paresse. Un exil volontaire au pays de la plus parfaite solitude et de l’immobilité, seulement rompue, la nuit, par d’interminables errances parisiennes entre la République et la Madeleine, et inversement. Un état de somnolence continue, où, entre deux sommeils, ce Bartleby-écrivain dialogue avec lui-même et nous délivre l’autopsie de son non-être au monde. Après Les Choses et avant La Vie mode d’emploi, l’auteur de La Disparition signe ici l’un de ses textes majeurs, adapté par lui-même au cinéma en 1974 avec l’aide du réalisateur Bernard Queysanne et Jacques Spiesser dans le rôle titre. Un long monologue, à lire sans modération et, de préférence, à haute voix !

« Tu restes dans ta chambre, sans manger, sans lire, presque sans bouger. Tu regardes la bassine, l’étagère, tes genoux, ton regard dans le miroir fêlé, le bol, l’interrupteur. Tu écoutes les bruits de la rue, la goutte d’eau du robinet du palier, les bruits de ton voisin, ses raclements de gorge, les tiroirs qu’il ouvre et ferme, ses quintes de toux, le sifflement de sa bouilloire. Tu suis, sur le plafond, la ligne sinueuse d’une mince fissure, l’itinéraire inutile d’une mouche, la progression presque repérable des ombres.

Ceci est ta vie. Ceci est à toi. (…)

Tu ne sors qu’à la nuit tombée, comme les rats, les chats et les monstres. Tu traînes dans les rues, tu glisses dans les petits cinémas crasseux des Grands Boulevards. Parfois, tu marches toute la nuit ; parfois tu dors tout le jour.

Tu es un oisif, un somnambule, une huître. Les définitions varient selon les heures, selon les jours, mais le sens reste à peu près clair : tu te sens peu fait pour vivre, pour agir, pour façonner ; tu ne veux que durer, tu ne veux que l’attente et l’oubli.

La vie moderne apprécie généralement peu de telles dispositions : autour de toi tu as vu, de tout temps, privilégier l’action, les grands projets, l’enthousiasme : homme tendu en avant, homme les yeux fixés sur l’horizon, homme regardant droit devant lui. Regard limpide, menton volontaire, démarche assurée, ventre rentré. La ténacité, l’initiative, le coup d’éclat, le triomphe tracent le chemin trop limpide d’une vie trop modèle, dessinent de sacro-saintes images de la lutte pour la vie. Les pieux mensonges qui bercent les rêves de tous ceux qui piétinent et s’embourbent, les illusions perdues des milliers de laissés-pour-compte, ceux qui sont arrivés trop tard, ceux qui ont posé leur valise sur le trottoir et se sont assis dessus pour s’éponger le front. Mais tu n’as plus besoin d’excuses, de regrets, de nostalgies. Tu ne rejettes rien, tu ne refuses rien. Tu as cessé d’avancer, mais c’est que tu n’avançais pas, tu ne repars pas, tu es arrivé, tu ne vois pas ce que tu irais faire plus loin : il a suffi, il a presque suffi, un jour de mai où il faisait trop chaud, de l’inopportune conjonction d’un texte dont tu avais perdu le fil, d’un bol de Nescafé au goût soudain trop amer, et d’une bassine de matière plastique remplie d’une eau noirâtre où flottaient six chaussettes, pour que quelque chose se casse, s’altère, se défasse, et qu’apparaisse au grand jour – mais le jour n’est jamais grand dans la chambre de bonne de la rue Saint-Honoré – cette vérité décevante, triste et ridicule comme un bonnet d’âne, lourde comme un dictionnaire Gaffiot : tu n’as pas envie de poursuivre, ni de te défendre, ni d’attaquer. (…)

Ce qui te trouble, ce qui t’émeut, ce qui te fait peur, mais qui parfois t’exalte, ce n’est pas la soudaineté de ta métamorphose, c’est au contraire, justement, le sentiment vague et lourd que ce n’en est pas une, que rien n’a changé, que tu as toujours été ainsi, même si tu ne le sais qu’aujourd’hui : ceci, dans la glace fêlée, n’est pas ton nouveau visage, ce sont les masques qui sont tombés, la chaleur de ta chambre les a fait fondre, la torpeur les a décollés. Les masques du droit chemin, des belles certitudes. Pendant vingt-cinq ans, n’as-tu rien su de ce qui aujourd’hui est déjà l’inexorable ? Dans ce qui te tient lieu d’histoire, n’as-tu jamais vu de failles ? Les temps morts, les passages à vide. Le désir fugitif et poignant de ne plus entendre, de ne plus voir, de rester silencieux et immobile. Les rêves insensés de solitude. Amnésique errant au Pays des Aveugles : rues larges et vides, lumières froides, visages muets sur lesquels glisserait ton regard. Tu ne serais jamais atteint. »

(extrait du « Goût de la paresse », à paraître en 2019)

GEORGES PEREC

Autobiographie posthume du rêveur

Longtemps, Georges Perec a consigné ses rêves. Ces rêves, devenus textes, constituèrent la matière de son livre La Boutique obscure (1973). A l’exception de W ou le souvenir d’enfance, rares sont les ouvrages où Georges Perec parle directement de lui. L’extrait suivant fut publié dans le Nouvel Observateur du 22 janvier 1979, sous le titre rédactionnel : « Mon expérience de rêveur ». Retitré Le rêve et le texte, il figure désormais parmi les articles et les entretiens à caractère autobiographiques réunis dans Je suis né, un livre paru après la mort de l’auteur, en 1982, à l’âge de 45 ans.

« Pendant plusieurs années, j’ai noté les rêves que je faisais. Cette activité d’écriture fut d’abord sporadique, puis devint de plus en plus envahissante : en 1968, je transcrivis cinq rêves, en 1969, sept, en 1970, vingt-cinq, en 1971, soixante !

Je ne sais plus très bien ce que je croyais pouvoir attendre, au début, d’une telle expérience : d’une façon plutôt confuse, elle me semblait venir s’inscrire dans un projet autobiographique détourné, entrepris depuis quelque temps déjà et dans lequel je tentais de cerner ma propre histoire, non pas en la racontant à la première personne du singulier, mais au travers de souvenirs organisés thématiquement : par exemple, souvenirs et devenirs de lieux où j’avais vécu, énumération des chambres dans lesquelles j’avais dormi, histoire des objets figurant ou ayant figuré sur ma table de travail, histoire de mes chats et de leur descendance, etc., comme si, à côté de ces autobiographies limitrophes et fragmentaires, mes récits de rêves avaient pu constituer ce que j’appelais alors une autobiographie nocturne.

Plus tard, en mai 1971, j’entrepris une analyse et il m’apparut alors que cette fièvre de transcription en avait été le signe avant-coureur, l’amorce, le prétexte. Sans doute attendais-je, comme tout le monde, que ces rêves me racontent, m’expliquent, et peut-être même me transforment. Mais mon analyste ne pris pas ces récits en considération : ils étaient trop soigneusement empaquetés, trop polis, trop au net, trop clairs dans leur étrangeté même, et il me semble que je peux dire aujourd’hui que mon analyse ne commença que lorsque je parvins à en expulser ces rêves-carapaces.

Je ne parlerai donc pas du contenu de mes rêves ; s’ils furent un jour déchiffrables, c’est lorsqu’ils purent devenir parole balbutiante, mots longtemps cherchés, hésitations, sensations oppressantes, et non plus phrases trop léchées, textes trop bien ponctué où ne manquaient jamais le titre ni la date.

Mon expérience de rêveur devint donc, par la force des choses, seule expérience d’écriture : ni révélation de symboles, ni déferlement du sens, ni éclairage de la vérité (encore qu’il me semble que, très loin sous ces textes, est décrit un chemin parcouru, une recherche tâtonnante), mais vestige d’une mise en mots, fascination d’un texte qui semblait se produire tout seul : sauf en de rares occasions où je retrouvais au réveil quelques mots griffonnés dans un demi-sommeil et dont rien n’émergeait, le rêve entier et intact resurgissait d’un détail ou d’un mot au moment même où j’entreprenais de le transcrire, comme une image fulgurante à laquelle venaient instantanément s’associer toute une série de figures familières, de thèmes récurrents, de sensations étonnamment précises : chaque fois il me semblait que je captais avec une aisance enchanteresse ce qui avait été la matière même du rêve, ce quelque chose d’à la fois flou et tenace, impalpable et immédiat, tournoyant et immobile, ces glissements d’espaces, ces transformations à vue, ces architectures improbables. Même si, par cette mise en écriture définitivement pervertie par sa rigueur même, je m’excluais à jamais de la « voie royale » que ces rêves auraient pu être, il me semble que je trouvais au cœur de cette « inquiétante étrangeté » qui façonne et élabore nos images de la nuit, au cœur d’une rhétorique précisément onirique qui me faisait parcourir tous les rêves possibles : des rêves cinglants, des rêves sans os, des rêves pétrifiés.

Ils sont aujourd’hui, depuis bientôt six ans, devenus livre, et curieusement loin de moi. Je ne me souviens presque plus que ce furent des rêves ; ils ne sont plus que des textes, stricts et troubles, à jamais énigmatiques, même pour moi qui ne sait plus toujours très bien quel visage rattacher à telles initiales, ni quel souvenir diurne inspira sourdement telle image évanouie dont les mots imprimés, figés une fois pour toutes, ne donneront plus désormais qu’une trace à la fois opaque et limpide.

(in « Le goût du rêve », 2010)

La mère des Giacometti, Annetta Stampa, descendait d’une famille protestante italienne qui avait trouvé refuge dans le Canton des Grisons. Son père, Giovanni, était instituteur; sa mère — la grand-mère des frères G. —, Domenica Baldini, pâtissiers.

Vous ai-je déjà dit que je considérais Georges Perec comme un auteur capital de la deuxième partie du XXe siècle ?

Giacometti père, peintre, reconnaît le don de son premier enfant ; ainsi, après le baccalauréat il envoyé son fils à Rome, où il étudie surtout Giotto.

On ne parle jamais de la sœur des G., Ottilia.

Ottilia G. :

https://www.fondation-giacometti.fr/fr/database/163762/ottilia

Lorsqu’Annibal a déboulé ici, il y a une bonne dizaine d’années, certains se souviennent-ils qu’il avait publié l’intégralité de ses « Je me souviens de Georges Perec » ?

L’un de mes nombreux manuscrits inédits, plusieurs fois refusés à ce jour.

Je me souviens que Passou m’avait alors menacé de mort !

Je ne renouvèlerai pas l’exploit, me contentant seulement de vous redonner le premier et le derniers de ces Je me souviens…

1

Je me souviens de Georges Perec, sans accents, avec sa tignasse afro et sa barbe de barde.

(…)

480

Je me souviens que les cendres de Georges Perec ont été déposées au colombarium du Père-Lachaise, case n° 382.

Je me souviens de Georges Perec, sans accents, avec sa tignasse afro et sa barbe de barde.

pas étonnant, la tignasse affreuse…censurée par le prestigieux Passou ! faut faire lisse, baroz.

Mais Georges Perec a commencé « lisse », Phil !

https://www.ina.fr/video/I00005530?fbclid=IwAR2huFFLEbnBx5IjL7mQ6rkmLaujJo-3glBeenSQJbc4B3g-H5H0sZjrfDk

Le Monde :

« Et comme l’indique, jeudi 27 décembre, L’Opinion, l’une des occurrences listées, « Les Gilets Jaunes », a été déposée par Joffrey Bollée, un collaborateur de l’ancien responsable du Rassemblement national (ex-FN) Florian Philippot, désormais à la tête du mouvement Les Patriotes.

M. Bollée a indiqué à L’Opinion que le dépôt de la marque, le 30 novembre, avait été effectué en vue des élections européennes du 26 mai 2019. « Notre programme étant 100 % compatible avec les revendications des “gilets jaunes”, nous pourrions monter une liste “Les Gilets jaunes” ou “Avec les gilets jaunes” », a déclaré le chef de cabinet de Florian Philippot.

Ce dernier a justifié sa démarche, se défendant de toute tentative de récupération : « L’idée n’est pas sortie de mon chapeau depuis trois semaines, je voulais déjà donner cette coloration sociale au Front national. (…) Il s’agit surtout de faire en sorte que les vrais amis des “gilets jaunes” disposent de l’appellation, et pas les faux amis ou les ennemis. » Déposée, la marque estampillée « Les Gilets Jaunes » doit encore être validée par l’INPI. »

Le bon lien ?

https://www.ina.fr/video/I00005530?fbclid=IwAR0GbDKUVLiTq-tWPiKF6qxfbqK4jAI3bhvYfoV9ysPlnhcLDDQaFHEzZjc

Ottilia c’est aussi le nom de la petite soeur de Kafka, qu’il adorait et qui fut assassinée à Auschwitz.

La gangrène gagne, Lavande !

Houellebecq à toutes les sauces.

La Une du Figaro Magazine de ce jour :

Houellebecq par Frédéric Begbeider.

Votre admiration pour cet auteur vous fait dire n’importe quoi jazzi. Dans Les Choses, Perec brosse le portrait de tristes victimes de la société de consommation. Houellebecq va beaucoup plus loin que ça.

Ahah Candide. On va en b.ouffer.

Et jazzi vous nous fatiguez avec votre auto-promo permanente. C’est sans arrêt. Je ne dis pas que vos écrits sont sans intérêt attention, je dis juste que vous en faites tellement la promotion que je n’ai aucune envie de les lire. Comme dans tout, il faut y aller avec parcimonie2 et non « saouler » tout le monde comme tu le fais. Simple conseil bienveillant.

« Houellebecq va beaucoup plus loin que ça. »

Où ça, Ed ?

Pour ma part, je pense que tout Houellebecq est contenu dans Perec, qui prolonge la geste…

9h43 : de l’importance d’une virgule !

« geste , nom féminin

Sens 1 Cycle de poèmes épiques racontant l’ensemble des aventures d’un héros. »

Chez Houellebecq, le narrateur des récits-romans raconte les aventures du héros de la société de consommation : sa vie, ses voyages, sa sexualité, ses frustrations, ses tentations idéologiques, ses velléités religieuses…

La grande différence est que Perec n’était pas un écrivain de droite, mais plutôt de gauche.

https://www.youtube.com/watch?v=FRaJWkhp2ng

une peite soeur

petite

Quelqu’un se souvient de I Remember de Joe Brainard ? Il faudrait.

https://blogfigures.blogspot.com/2010/12/joe-brainard-if-nancy-was-ashtray.html

« Je ne dis pas que vos écrits sont sans intérêt attention, je dis juste que vous en faites tellement la promotion que je n’ai aucune envie de les lire. »

Ne vous donnez pas cette peine, Ed, je m’en charge ici, où chacun peut lire l’essentiel de ma production, gratuitement !

« « Houellebecq va beaucoup plus loin que ça. »

Où ça, Ed ? »

Passou vient de vous (nous) répondre, Ed. Nulle part !

Braves gens ! La création ce sont des chaînes, et personne ne peut spéculer relativement au premier qui donna un sens à un signe.

Cela dit, auto-citation.

« On raconte que Giacometti était hospitalisé quand un ami lui montra la photo d’une sculpture étrusque de la collection Filippo Buonarroti, descendant de Michelangelo, c’était L’ombre du soir. La photo exerça immédiatement une grande fascination sur Giacometti (un témoin de la scène parla de « fulguration »), puis suscita son intérêt au point que, sorti de l’hôpital, il fit le voyage afin de l’étudier.

À propos de la fascination immédiate exercée sur Giacometti par cette sculpture, et de l’intérêt que successivement lui porta, j’aime rappeler qu’il était Grison, et que, selon des récentes découvertes archéologiques, dans l’Antiquité les Étrusques et les Rétiques, partageaient le même lieu d’origine (une île grecque) et faisaient usage d’écritures très proches.