La Ñamérique de Caparrós Rosenberg

Martín Caparrós Rosenberg est loin d’être un inconnu en France ; écrivain venu d’Argentine à l’œuvre déjà considérable – couronnée notamment par le prix Roger Caillois 2023 –, il est l’auteur de cinq ouvrages publiés en français, des romans tels que Valfierno (Fayard, 2008), et, chez Buchet-Chastel, Living (2014), À qui de droit (2017), Tout pour la Patrie (2020), ainsi que cet essai bouleversant, La Faim (2015), où il établit une cartographie des affamés à travers le monde (Inde, Bangladesh, Soudan, Madagascar…, mais aussi États-Unis et Amérique latine) avec cette terrible constatation initiale : « Toutes les quatre secondes une personne meurt de faim, de malnutrition et de toutes les maladies afférentes : dix-sept chaque minute, vingt-cinq mille chaque jour, plus de neuf millions chaque année ». Et nous soulignerons cette attention, ce souci aigu des autres, cet esprit humaniste né de sa vocation de grand reporter et arpenteur du monde (prix Ortega y Gasset 2023) et de ses études supérieures, avec notamment un doctorat en Sorbonne, à la faveur de l’exil auquel le contraignirent, en 1976, le coup d’état du général Videla et la dictature argentine, ce qui l’amena à traduire et publier nul autre que Voltaire. Il a récemment ajouté à ces publications françaises l’essai Ñamérique (traduit de l’espagnol (Argentine) par Robert Amutio, 28 euros, Gallimard), une impressionnante fresque de plus de sept cents pages où il entend réunir sous un seul manteau les vingt Amériques de langue espagnole :

Martín Caparrós Rosenberg est loin d’être un inconnu en France ; écrivain venu d’Argentine à l’œuvre déjà considérable – couronnée notamment par le prix Roger Caillois 2023 –, il est l’auteur de cinq ouvrages publiés en français, des romans tels que Valfierno (Fayard, 2008), et, chez Buchet-Chastel, Living (2014), À qui de droit (2017), Tout pour la Patrie (2020), ainsi que cet essai bouleversant, La Faim (2015), où il établit une cartographie des affamés à travers le monde (Inde, Bangladesh, Soudan, Madagascar…, mais aussi États-Unis et Amérique latine) avec cette terrible constatation initiale : « Toutes les quatre secondes une personne meurt de faim, de malnutrition et de toutes les maladies afférentes : dix-sept chaque minute, vingt-cinq mille chaque jour, plus de neuf millions chaque année ». Et nous soulignerons cette attention, ce souci aigu des autres, cet esprit humaniste né de sa vocation de grand reporter et arpenteur du monde (prix Ortega y Gasset 2023) et de ses études supérieures, avec notamment un doctorat en Sorbonne, à la faveur de l’exil auquel le contraignirent, en 1976, le coup d’état du général Videla et la dictature argentine, ce qui l’amena à traduire et publier nul autre que Voltaire. Il a récemment ajouté à ces publications françaises l’essai Ñamérique (traduit de l’espagnol (Argentine) par Robert Amutio, 28 euros, Gallimard), une impressionnante fresque de plus de sept cents pages où il entend réunir sous un seul manteau les vingt Amériques de langue espagnole :

« Je voulais savoir ce qu’est Ñamérica au-delà du folklore, de l’artisanat et autres nostalgies. Essayer de savoir ce qu’elle est et comment elle est maintenant, après tant de changement, au-delà des lieux communs… Fuir des clichés telluriques, empreinte forte du ‘’latino-américain’’, afin d’épier les vies, les relations, les idées… et imaginer que j’ai compris quelque chose ».

Voulant ainsi explorer, avec la modestie et l’ambition du sage, leurs différences et leurs ressemblances dans la tension de leur immarcescible unité qu’il marque d’un tilde initial ~ qui est comme l’accent tonique espagnol. Son équation : 1-1 = 1, oui et non = un, est, en somme, la règle mathématique du récit autobiographique qu’il nous propose aujourd’hui. Martín Caparrós s’est établi depuis de nombreuses années à Madrid où il est devenu un journaliste de renom, correspondant de presse d’El País et du New York Times. Cet Argentin devenu madrilène revendique, dès lors, ses deux patronymes selon l’usage espagnol qui veut qu’on soit, pour l’état-civil, fils de son père et de sa mère (joli coup porté contre la société patriarcale) et signe donc du double patronyme de Martín Caparrós Rosenberg son dernier ouvrage, Los Abuelos / Les Grands-pères.

Le narrateur dans ce récit vient de faire 60 ans et entend laisser à ses éventuels petits-enfants – s’en remettant à son fils –, en héritage, leur histoire familiale. C’est un récit sur la lignée familiale et une interrogation, fort pertinente, sur l’identité. Voilà un homme qui appartient à deux souches particulièrement contradictoires : un grand-père polonais et l’autre espagnol. Et deux cultures différentes, l’un est juif, l’autre chrétien. C’est donc un récit alterné – on aurait parlé à la Renaissance de chant amébée – qui est ici proposé, avec un entremêlement permanent des histoires et des noms, qui ne se fait jamais au détriment de la clarté. Car le narrateur, dans ses hésitations, ses pas de côté, ses atermoiements et, parfois, ses désarrois psychologiques, brosse là une véritable cartographie du métissage. On comprendra donc là que le romanesque sous-tend la revendication de la neutralité ethnique : l’un vaut l’autre et les deux sont pareillement estimables. D’une part, nous sommes en Pologne, à Chelm, un shtetl ou disons un village en parler yiddish, « un de ces bourgs à l’est de la Pologne, près de la frontière avec l’Ukraine et la Biélorussie, qui alors était russe mais parlait polonais ». Un petit commerce, puis une ambition qui transporte la famille en capitale, à Varsovie, la ville aux trois cent mille Juifs, et qui portent de bien jolis noms :

« Son patronyme, comme maints patronymes des Juifs de Pologne, fut inventé par un poète allemand. E.T.A. Hoffman, l’auteur de L’homme au sable et de Casse-noisette travaillait aux tribunaux de Varsovie quand Napoléon, qui venait d’occuper le pays, décida d’incorporer les Juifs à l’état civil. Pour cela il les convoqua à la capitale, où ils devaient recevoir un nom qui les identifierait, et Hoffman, chargé de les inscrire, les nomma avec des métaphores romantiques : montagne de roses, arbre d’or, étoile du matin – rosenberg, goldenbaum, morgenstern… »

La capitale polonaise ouvre la voie à l’élévation culturelle, à l’émancipation, à l’intégration. Le futur grand père s’appelle Winzenty – Winzele, pour sa yiddishe mame –, que nous découvrons jeune homme blond aux yeux bleus, fort séduisant, et apparemment bien intégré à cette société polonaise… jusqu’au moment où il entre à l’université et s’éprend de la sœur de son meilleur ami, Jan ; et là il recevra en plein visage, telle une gifle, la discrimination raciale. Il se sent pourtant si polonais, ce Juif, qu’il n’hésite pas à s’engager pour défendre sa patrie et faire le coup de feu à Saint-Pétersbourg, contre l’occupant russe. Puis les Russes seront remplacés en Pologne par l’occupant allemand et l’on connaît la suite : la famille périra à Treblinka, mais Winzenty aura pu, dès la montée des menaces, partir vers d’autres cieux, Paris, l’Espagne et ce sera finalement à Buenos Aires qu’il fera sa vie, épousant une jeune Juive, Rosita Shapiro. Tels sont les grands-parents Rosenberg de la branche polono-juive – et l’on notera que ce sont les mêmes grands-parents de l’écrivain argentin, et cousin de Martín Caparrós, Santiago Amigorena, qui évoque cet héritage douloureux dans son récit Le Ghetto intérieur (P.O.L., 2019). Martín privilégiera aussi ce terme qui renferme toute l’histoire de leur lignée en décortiquant savamment ce mot devenu un archétype de l’horreur et de la persécution :

« Le mot ghetto est curieux. Il y a des mots comme cela : qui commencent dans une langue, où ils veulent dire une chose déterminée, et de là se dispersent dans le monde, où ils en disent d’autres. Il y a des mots comme cela : qui commencent par décrire quelque chose de précis mais finissent par devenir un concept, une qualification, une disqualification, ignominie. Il y a des mots qui ne tiennent pas en eux, qui débordent. »

D’autre part, nous sommes en Espagne, dans une famille ouvrière à laquelle appartient Antonio Caparrós qui, jeune homme, découvre les études à la faveur d’un déplacement en capitale, Madrid, et va devenir médecin. Le nivellement par le savoir et les études l’amène à épouser une jeune fille qui, elle, appartient à un milieu aristocratique, son père étant général. Nous traverserons avec cet Antonio la Guerre civile (1936-1939) sur laquelle l’auteur apporte un éclairage fort nuancé, loin de tous les schémas convenus sur victimes et bourreaux.

« Une guerre est un phénomène trop vaste, trop extrême. Une guerre, en réalité, est une erreur du temps : tout ce qui pourrait arriver au cours des ans, tous les changements, drames et terreurs qui pourraient remplir des années se produisent en même temps, ensemble. Une guerre est l’effroi de la simultanéité démesurée. »

Cela dit, Antonio a l’âme républicaine quand Sagrario, son épouse, est foncièrement conservatrice : le couple ne se déchirera pas pour autant, bien au contraire, et lorsqu’Antonio sera arrêté par la police franquiste et incarcéré – « Il arriva un moment où la guerre devint un toboggan sans dénivelé visible : un corps qui glisse alors qu’il se croit bien tranquille » –, puis menacé de mort, dans des scènes dramatiques impressionnantes – chaque nuit, devant les cellules, un sbire énonce, lentement, sadiquement, les noms de ceux qui seront fusillés au matin –, sa femme fera jouer l’atout familial et Antonio échappera au pire, pour s’enfuir, lui aussi, comme l’autre futur grand-père de l’auteur, et ses pérégrinations migratoires l’amèneront à Buenos Aires. Buenos Aires, son nom – initialement appelée Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre / Port de Notre-Dame-du-Bon-Vent, devenue plus tard Buenos Aires – le dit bien qui exalte le bon air d’un lointain paradis pour cette Europe ravagée par l’horreur des guerres et des persécutions. C’est là que, chanceux et rescapés, les deux grands-pères du narrateur se rencontrent, s’unissent. Le fils de l’Espagnol Caparrós épousera la fille du Juif polonais Rosenberg. C’est ainsi que les deux branches se rejoignent.

Les deux temps forts du récit sont l’évocation de la Shoah, d’une part, et de la Guerre civile de l’autre. Dans les deux cas, l’auteur manifeste une originalité évidente qui tient à l’absence de pensée convenue – ce qu’on appelle aujourd’hui wokisme – sur ces deux catastrophes marquantes du XXe siècle, et une grande subtilité d’analyse. On notera, d’ailleurs, la parenté ou la complémentarité de ces deux catastrophes : la Guerre civile espagnole, on le sait, fut le terrain d’essai des Allemands hitlériens, et c’est à Guernica, rasée le 26 avril 1937 par l’aviation de la Wehrmacht, que le Troisième Reich se sentit pousser des ailes et entrevoir la possibilité d’envahir l’Europe et d’imposer partout le Nationalsozialismus et tout le malheur qui suivit. La fuite des deux hommes est rapportée, dans ce récit, avec une grande maîtrise de style. À vrai dire, le lecteur est constamment emporté par le récit de ces aventures, où la mort est toujours à l’affût.

Qui suis-je ? se demande, du début à la fin, Martín Caparrós Rosenberg ? À aucun moment il ne penche un peu plus pour l’une ou l’autre branche. Je suis juif, écrit-il, et c’est pour dire je ne suis pas juif ; je suis espagnol, écrit-il, et c’est, de même, pour dire je ne suis pas espagnol. L’auteur est argentin, certes – et l’on sait combien il est difficile de définir la nationalité argentine, depuis que Borges écrivit que « les Argentins descendent du bateau » –, même si la dictature historique de l’Argentine l’amènera à s’installer à Madrid, faisant ainsi retour à la patrie de l’un de ses grands-pères qui, lui aussi revenu à Madrid après le rétablissement de la démocratie, en éprouvera néanmoins un sentiment d’étrangeté. D’ailleurs l’étrangeté est partout, et c’est le facteur psychologique commun de ces personnages. On pensera, certes, à Camus et à son roman emblématique : la vie se déroule aux yeux du narrateur et de ses deux grands personnages comme un spectacle où l’on reste extérieur. Antonio Caparrós Rosenberg nous sert là un récit existentialiste. Qui parle d’intégration ? Et qu’est-ce finalement que l’identité ? Le récit romanesque est constamment sous-tendu de réflexions d’une grande hauteur de pensée, qui rejoint, dans ses attendus et ses conclusions, la grande réflexion hispano-américaine contenue dans Ñamérique. D’où un style qui balance constamment entre affirmation et négation : je suis et ne suis pas, obsession et leitmotiv. Une disposition typographique fait alterner récit et réflexion, avec ici et là l’introduction de maximes, parfois sous forme d’haïkus.

Il y a une musicalité particulière des mots, un grand souci du phrasé, comme une sorte de symphonie, au demeurant, plus proche du dodécaphonisme d’un Schönberg (nommément cité) que de l’harmonie classique d’un Haydn ou Mozart, avec tout de même les cuivres fracassants de Mahler (pour la part ashkénaze) et de Bruckner (pour la part espagnole). Et le grand mystère d’un passé jamais véritablement dévoilé : les deux grands-pères, chacun avec ses raisons propres, seront discrets, mutiques. « Je me rappelais ce qu’Antonio disait : qu’on ne sait jamais ce qu’on peut arriver à faire dans ces situations où l’on ne devrait jamais avoir été. Et que ceux qui n’y furent pas ne peuvent juger ceux qui y étaient : ils n’ont rien à dire, du seul fait qu’ils ne savent pas », voilà pour le grand-père espagnol ; et « L’histoire de Vicente est l’histoire d’une absence. Qui grandit et s’étend jusqu’à occuper tout l’espace : l’histoire de son absence », voilà pour le second qui, ainsi que le décrira pour sa part le cousin Santiago Amigorena, va s’enfermer dans le mutisme : « Des années sans savoir, à rester muet. Des années à se demander pourquoi moi, pourquoi pas moi. Des années à se punir en silence, avec silence », car ce n’est qu’après la guerre, en 1945, que l’on apprendra que Gustawa, l’arrière-grand-mère de Martín et de Santiago est morte gazée et devenue cendre à Treblinka, ce nom funeste évoqué dans le chant funèbre hébraïque El Mole Rahamim comme la pierre noire de la déportation et du génocide.

En définitive, nous avons là un roman attachant et de neuve facture, sur un sujet des plus brûlants (l’identité, les problèmes raciaux, ethniques et migratoires, la Shoah et la 2nde Guerre mondiale, une révision historique de l’Espagne et de l’Argentine), dans une écriture extrêmement originale, prenante et envoûtante. Les grands-pères qui vient d’être traduit en français n’attend plus que d’être publié par l’un ou l’autre des éditeurs qui voudra bien prolonger la gloire de don Martín Caparrós y Rosenberg qui, comme Borges, vaut le voyage.

ALBERT BENSOUSSAN

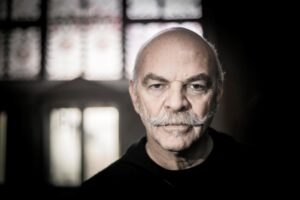

(« Albert Besoussan » photo D.R. ; , « Martín Caparrós Rosenberg » photo M. ŁEPECKI »)