La rentrée en fanfare des premiers romans

Les gazettes s’échinent, comme chaque année à la même époque, à chercher « le » thème de la rentrée littéraire en regroupant quelques livres artificiellement ; certaines trouvent un air de famille à des romans où les parents sont remis en question ; d’autres regroupent les romans à clefs entre eux, ce qui a au moins le mérite de pointer la vanité du genre ; on attend ceux qui déploreront à juste titre le grand absent, à savoir la question sociale ; alors que le retour en force, en vivacité, en énergie, en audace, en liberté du premier roman sur le devant de la scène littéraire devrait suffire à exciter la curiosité. Cela faisait longtemps qu’il n’y en avait pas eu autant, de cette encre, signés par des jeunes femmes.

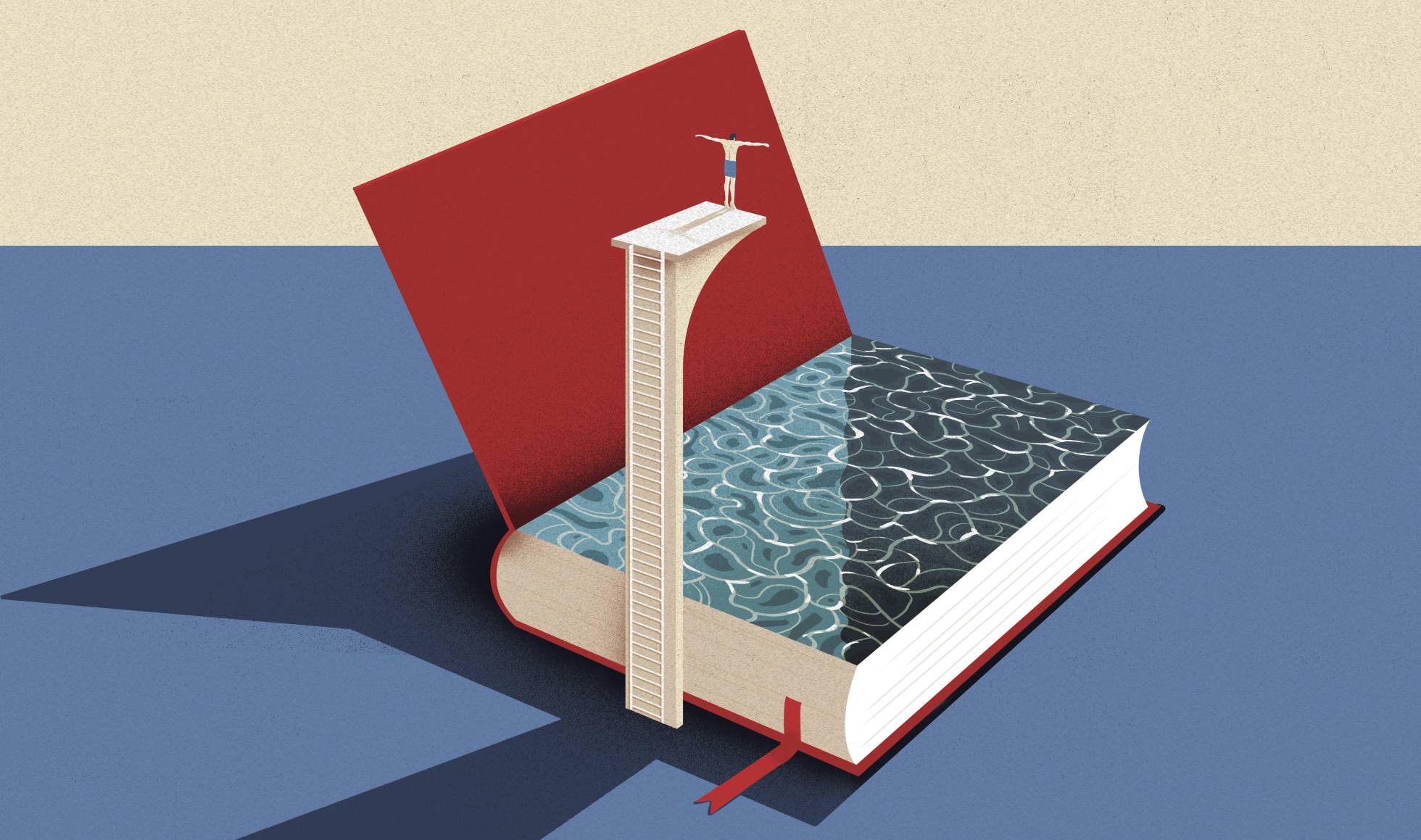

Jacques-Pierre Amette, dont les critiques enchantèrent longtemps les pages culturelles du Point, a bien dit sur son blog la joie et l’émotion qui furent les siennes à chaque rentrée littéraire à l’instant de découvrir des premiers romans. Car c’est souvent la promesse d’une révélation, d’une voix nouvelle, d’un autre son qui surgit là où ne l’attend pas dans la cacophonie de septembre. La surprise et l’imprévu. Un primoromancier, comme on dit sans grâce, se permet tout car il n’a rien promis à personne et nul ne l’attend pour lui réclamer des comptes. Il n’est que de penser à la violence inouïe et à l’ironie subversive du premier roman de Patrick Modiano La Place de l’Etoile (1968), si puissante, provocatrice, dérangeante que non seulement elle s’absenta du reste de son œuvre, mais elle fut tempérée, amendée, corrigée dès la réédition du livre et dans toutes celles qui suivirent.

Madame Bovary, Sous le soleil de Satan, Le Dernier des Justes, Le Procès verbal, Une journée d’Ivan Denissovitch, Les Bienveillantes … : souvent, un premier roman est un cri ; puis il arrive que l’auteur chante sa chanson en d’innombrables variations à partir de sa partition originelle ; enfin l’œuvre se poursuit trop longtemps et s’achève en un disque rayé. En cette veille de rentrée littéraire qui voit paraître 567 nouveaux romans dont 381 de langue française et parmi ceux-ci 94 premiers romans, tout indique, une fois n’est pas coutume, que dans cette dernière catégorie se trouvent les pépites du cru 2018.

Dans La vraie vie (270 pages, 17 euros, L’Iconoclaste) d’Adeline Dieudonné (née en 1982), la narratrice, une fille de 15 ans, vit entre un père brutal, cynique, adhérent d’un club de tir, très chasse-pêche-et traditions, et une mère abrutie de coups et résignée à sa situation de souffre-douleur (« une amibe »). Elle est prête à tout pour assurer le salut de son petit frère de 11 ans et le soustraire à ce destin en « empêchant la vermine de manger son cerveau ».Lui rendre son rire en lui faisant oublier le spectacle de la violence familiale. Pour y parvenir, elle doit affronter avec ses faibles moyens, et malgré sa jeunesse, un chaos sordide. Un climat de terreur quotidienne imposée par le père. Elle résiste en se barricadant dans le royaume intérieur qu’elle s’est construit. La scène de chasse nocturne où elle est la proie est puissante. Comme le sont tous ces moments où ce qu’elle appelle « la hyène » s’empare de l’esprit et du corps de son père pour libérer ses pulsions de mort. Au-delà d’un simple fait divers de bas de page, ce vrai roman est un paquet de rage froide, de douleurs, de peurs et de colères. Malgré la noirceur du propos, il est animé d’une énergie incroyable. L’auteure réussit à rendre la tragédie familiale réjouissante tant l’écriture de ce récit compact est vive, enlevée. Une musique étourdissante s’en dégage. Un ton nouveau. Cette chronique de la survie dans une société dominée par la violence, je l’ai reçue comme un coup de poing.

Le hasard a fait que j’ai lu Ca raconte Sarah (192 pages, 15 euros, Minuit) de Pauline Delabroy-Allard juste après. Vraiment le hasard. Et là, à nouveau, un choc émotionnel. A telle enseigne que je l’ai aussitôt relu (188 pages mais d’une densité exceptionnelle, ca vaut bien 3000 pages vides de Karl Ove Knausgaard) car je craignais d’avoir raté un détail, une clef. La narratrice, une prof de 35 ans, calme, réfléchie, réservée, abandonnée du jour au lendemain par le père de son enfant, qui vit désormais avec un compagnon, est éblouie par une invitée lors d’un diner chez des amis. Une certaine Sarah venue seule, qui est tout ce qu’elle n’est pas. Une violoniste d’un quatuor qui dégage une belle énergie et fait la conquête de tous par ses élans, ses enthousiasmes, sa drôlerie, son côté fantasque. Elles s’écrivent, se revoient, se lient d’amitié. Jusqu’à ce qu’elles fassent l’amour. Leur première fois :

« Faire l’amour avec une femme est une tempête. (…) Dans cette tempête, elle était capitaine de navire, j’étais femme de marin »…

Dès lors, sur fond de Schubert, c’est le récit d’une histoire d’amour fou, suffocant, irrésistible, comme on en a rarement lue. Intime mais jamais impudique. Sarah est si vivante que ça ne peut qu’en être mortel à force. Quand son adorée s’éloigne d’elle lorsqu’on lui découvre un cancer, et qu’elle part à la recherche du temps retrouvé sur les lieux qui furent les leurs, la narratrice est ivre de chagrin, de solitude, de folie. Dès lors sa vie brûle ; elle tente de ne pas se laisser consumer, de survivre à cette folie qui la gagne. Deux parties : d’abord un portrait de Sarah, puis une introspection de la narratrice. Un délire sensuel maitrisé et ordonné par une écriture renversante quoique formatée Minuit , à qui elle l’a envoyé par la poste, et élaborée sous la tutelle lointaine de Marguerite Duras. Ca commence aux accents de La Truite à Paris puis Marseille, ca s’achève à ceux de La Jeune fille et la mort du côté de Trieste car c’est aussi de cela qu’il s’agit. Cette méditation sur la perte, je l’ai achevée les larmes aux yeux, et non sans colère en songeant que la presse sera peut-être incurieuse avec le premier roman de cette inconnue née en 1988 alors que les gazetiers noircissent déjà des pages et des pages sur les trucs d’Emilie Frèche.

Dans un tout autre genre, que Marie-Mathilde de Malfilâtre (née en 1987 et dotée d’un CV assez étonnant) semble d’ailleurs être des rares à illustrer avec Babylone Express (256 pages, 18 euros, Le Dilettante), ça déménage chez les borderlinersentre came et cul, squat et putes, deal et gangbang, glauque et parano, sordide et overdose. Razzia sur la chnouf en version néo-punk, avec en prime un GaultMillau des substances psychoactives. Quand on pense que c’est publié par l’éditeur d’Anna Gavalda… Luna, l’héroïne (si je puis dire) du roman, ex jeune fille de bonne famille et une ancienne officière de gendarmerie reconvertie dans le deal (mais oui, c’est possible et pas que dans les douanes) n’en est pas moins attachante. Mesca et aya à tous les étages. Elle balade tout le temps son tempérament de feu au Maroc, on the roadà la Kerouac mais pas pour le soleil. En Italie aussi. Elle s’enfile tout le monde et tous les produits mais au moins, elle mange sainement. Elle est végétarienne et naturopathe. A se demander parfois si la coke du petit-déjeuner est bio. Elle et son copain Marco veulent gagner assez pour s’offrir une très onéreuse formation de praticien de santé naturopathe. On la suit, on veut savoir où elle nous mène dans ce qui lui tient lieu de catharsis littéraire. Car une voix d’écrivain se dégage de ces pages. Une voix qui secoue. Une expérience que cette lecture dans une langue « brut contemporain » pleine d’humour Je vous le recommande chaudement. Ca change des mièvreries autofictionnelles à deux balles. Là, ça dépote. Je ne l’ai pas lâché et je l’ai lu avec une curiosité anthropologique comme s’il s’agissait des Nambikvaras.. Mais je ne sais trop quoi en penser, étant moins familier de l’acide que de la vitamine C.

Dans un tout autre genre, que Marie-Mathilde de Malfilâtre (née en 1987 et dotée d’un CV assez étonnant) semble d’ailleurs être des rares à illustrer avec Babylone Express (256 pages, 18 euros, Le Dilettante), ça déménage chez les borderlinersentre came et cul, squat et putes, deal et gangbang, glauque et parano, sordide et overdose. Razzia sur la chnouf en version néo-punk, avec en prime un GaultMillau des substances psychoactives. Quand on pense que c’est publié par l’éditeur d’Anna Gavalda… Luna, l’héroïne (si je puis dire) du roman, ex jeune fille de bonne famille et une ancienne officière de gendarmerie reconvertie dans le deal (mais oui, c’est possible et pas que dans les douanes) n’en est pas moins attachante. Mesca et aya à tous les étages. Elle balade tout le temps son tempérament de feu au Maroc, on the roadà la Kerouac mais pas pour le soleil. En Italie aussi. Elle s’enfile tout le monde et tous les produits mais au moins, elle mange sainement. Elle est végétarienne et naturopathe. A se demander parfois si la coke du petit-déjeuner est bio. Elle et son copain Marco veulent gagner assez pour s’offrir une très onéreuse formation de praticien de santé naturopathe. On la suit, on veut savoir où elle nous mène dans ce qui lui tient lieu de catharsis littéraire. Car une voix d’écrivain se dégage de ces pages. Une voix qui secoue. Une expérience que cette lecture dans une langue « brut contemporain » pleine d’humour Je vous le recommande chaudement. Ca change des mièvreries autofictionnelles à deux balles. Là, ça dépote. Je ne l’ai pas lâché et je l’ai lu avec une curiosité anthropologique comme s’il s’agissait des Nambikvaras.. Mais je ne sais trop quoi en penser, étant moins familier de l’acide que de la vitamine C.

Une réussite que La vérité sort de la bouche du cheval (272 pages, Gallimard) de Meryem Alaoui. Chronique parfois picaresque de la vie comme elle va d’une prostituée casablancaise qui ne s’en laisse pas compter, ça sonne juste car la narratrice parle dans une langue qui n’en fait pas trop dans l’argot, l’exotisme. La kyrielle de personnages secondaires qui tournent autour d’elle dans le quartier populaire du Maarif où elle œuvre sont également authentiques : son amoureux, sa meilleure amie, sa mère… Une atmosphère truculente qui m’a fait penser à La Vie devant soi. Jusqu’à l’arrivée qui d’une cinéaste qui veut mettre le quartier en boite, raconter la prostitution et propose donc à l’héroïne de tenir son propre rôle. Une aventure qui la mènera jusqu’en Amérique ! C’est mordant, endiablé, souriant malgré les drames de la vie et le terreau de la misère. Il y a là une vitalité qui défie les drames, une liberté réjouissante et beaucoup d’audaces.

(à suivre)

(Illustration de Pep Boatella ; « La plus longue phrase de la Recherche du temps perdudéployée par des proustiens fous devant le Grand Hôtel à Cabourg » photo D.R. ; « Le coin le plus dantesque de Genève » photo Passou)

592 Réponses pour La rentrée en fanfare des premiers romans

Il y a le bouquin d’Aurelie Filipetti sur le gouvernement Hollande. Il faut absolument le lire.

Attention à la quantité de fructose dans la figue, Delaporte. Elle est très importante.

Sinon c’est un fruit remarquable que j’aime beaucoup moi aussi.

Good Night 💤🌙

😊 Sweet Dream

🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠

💤💤💤💤💤

☁☁☁💤☁

☁☁💤☁☁

☁💤☁☁☁

💤💤💤💤💤

☁ Sleepy ☁

» un père brutal, cynique, adhérent d’un club de tir, très chasse-pêche-et traditions, »

Cela commence bien avec de tels lieux communs! 😉

…

…en, Belgique, beaucoup, de livres français, sont censurés,…

…

…il, faut, une imagination seine, palpitante, pour arriver, à ses normes de distanciations équilibrés,…

…

…mais, les nouveaux, romans, c’est du Beaujolais – nouveau,…

…

…la constante, conservation, des figures de prou,…pour son héritage culturel,…

…les normes, enveloppées, sans scandales à la clef,…

…etc,…des libraires en France, et, rester bredouilles,!…à deux pas,…

…Union européenne,…au beurre,…

…

« Faire l’amour avec une femme est une tempête. (…) Dans cette tempête, elle était capitaine de navire, j’étais femme de marin »…

Et on ne saura jamais à combien de nœuds cet appareillage nautique torride convolait?

Un premier roman qui fut aussi son dernier : La côte sauvage de jean-René Huguenin… Olivier, Anne et Pierre…

« Le pique-nique au Menez-Hom, le voyage à Ouessant, les jumeaux descendant vers la mer en marchant sur les mains, la blonde Ariane tournant la tête et souriant, avec cette douceur qui embrumait ses yeux quand elle les posait sur les siens, « elle ne te regarde pas, disait Anne, elle te rêve… », ces images mêlées de cris, de phrases retenues au hasard, « j’ai une faim de loup ! en arrivant nous mangerons, les jumeaux », «le ballon, Olivier, le ballon» criait Anne, mêlées au goût du cidre, des sablés, à l’odeur du vieux bois des bahuts bretons dans les crêperies de Locronan, au picotement du sel après les bains, «le ballon ! Olivier, le ballon…», et lui, stupide, ne bougeant pas, la regardant… »

Fascination toujours vive pour ce roman émouvant lu en 1960. Il est mort deux années plus tard…

Et plus tard aussi j’ai lu son Journal.

Petit Rappel, à propos de Hugo-Truffaut, un post court sur le fil précédent.Merci

…

…censurés, déjà, non livrable,…par, les fournisseurs,…Fnac,…

…l’article, développé, ici;…sur le livre » le croissant , et la croix gammée « , ou » croissant fertile et croix gammée « ,…

…

…en, plus, un autre livre, développé, sur une radio française,…

…sur, le raisonnement expliquer, de la folie, dans son explication, d’intérêts,…

…sur les victimes,…etc;…

…

…la censure, ou un autre commerce conservateur,!…entre castes,…etc,…

…

…comme qui, dirait, il est fou, on veux sa peau, sans justificatifs,…

…

…sa peux, s’arranger, avec des pièges sur son chemin,… » la grosse Berthe « , au canon de la mode,…Ah,!Ah,!…

…les saintes en mini-jupes, rouge et noir,..la liste, sans fins,…bien, le bonjour,…Go,!…

…

Bonjour très matinal , j’ai lu et relu ce billet hier soir eberluee en cherchant l’authentification par une signature qui est, pour finir, bien celle de Pierre Assouline. Quel dévergondage inattendu!

3h32 lvdlb, je ne sais quelle est l’importance du post sur le fil précédent, vous avez raison de l’indiquer par un fléchage, le retour de vacances est il toujours l’objet d’itinéraires bison futé ? Sûrement non, les vacanciers circulent sur les autoroutes et surveillent attentivement les zones rouges e

diffusées par toutes chaînes d’information dans d’ailleurs éviter bouchons, ralentissements.

Sans d’ailleurs éviter.

D, 23h17, j’en suis encore à lire les morts. Au moins,leur adresser autant de reproches à la mesure de nos ego et à l’aune de nos cultures vaudra pour rester sur son quant à soi, sans but ni effets. Vains quand ils ne sont d’aucun apport, d’aucun plaisir. C’est pour moi assez rare.

Premiers livres, un premier film à la scénographie inédite, quelqu’un l’aurait il vu? http://www.arpselection.com/category/tous-nos-films/policier/the-guilty-459.html#bande-annonce

Edward Weston :

http://blogfigures.blogspot.com/2013/09/edward-weston-charis.html

Je vais me précipiter sur « Le monarque des ombres » de Javier Cercas

Perdre une clef dans un roman de lesbiennes, c’est un détail amusant (qui fait image, comme dirait Feydeau), mais où la retrouvera-t-on?

Prudence!

AAAAAHHHHHHH !

Vous voyez bien, Pierre Assouline, quand vous voulez !!!

J’aurais au moins connu ça, dans ma vie de commentatrice de ce blog calciné si souvent et renaissant toujours ! Notez que j’ai souvent râlé, pris un petit ton pincé pour apostropher (en vain, c’est du béton ce type-là) notre hôte, haussé les épaules en soupirant, accumulé les « preuves » et réclamé, le tout pour que dalle, que prout, que bouif…

Et, en cette rentrée littéraire 2018, voilà enfin un recensement de tous ces formidables romans écrits par des mains féminines !

Voilà enfin un cri du coeur ébloui qui dépasse l’amitié (du côté de Reims) et les hommages convenus (du côté des disparues ou des best-sellers incontournables) pour saluer l’énergie, la vigueur et la force littérairement féminines !

Oh oui, oh que oui le salut de la littérature, allez, paraphrasons, l’avenir de la littérature, c’est la femme… Pas que, sûrement, mais enfin si elle pouvait sortir du placard moisi où on la cantonne depuis trop longtemps…

Contente d’avoir lu ça ici, moi, tiens. Et hop ! Des tas d’envie de lire, pour ma petite rentrée, des livres écrits par mes filles, je veux dire qui ont l’âge d’être les filles que je n’ai pas eues, snif, mais qui sont rudement vivantes !!!

Clopine en plein délire post-hormonal. Il n’y a que deux littératures, la bonne et la mauvaise.

« Faire l’amour avec une femme est une tempête. (…)

Et vous en prendriez pas une lampée, Clopine? 😉

Si la fonction d’un critique littéraire est de donner envie de lire les livres dont il parle, Passou est un excellent critique littéraire. Moi, qui ne lit jamais des romans contemporains, j’ai envie maintenant de lire « Ça raconte Sarah » de Pauline Delabroy-Allard (à cause des thèmes:

les femmes et l’amour que les hommes sont incapables de leur donner – il paraît -, la musique…). Je regarde sur le Net si on peut lire les

premières pages du livre. On peut, ici:

http://www.leseditionsdeminuit.fr/images/extrait_livre_541.pdf

Et là je lis: « Dans la pénombre de trois heures du matin, j’ouvre les yeux. Je meurs de chaud [?] […] Dehors, dans cette nuit grisâtre

que je perçois par la fenêtre, les oiseaux chantent. On dirait qu’ils sont mille, gazouillant à qui mieux mieux, fendant l’air dans tous les sens, comme les plus habiles des pilotes. Cette nuit de chaleur écrasante, c’est leur 14 Juillet à eux, ils font de la voltige aérienne et ils s’en donnent à cœur joie, inventant des figures toujours plus périlleuses. Dans les arbres lointains, des tourterelles banlieusardes saluent de leurs trilles stridents le tout petit matin qui pointe. […] Dans la pénombre de trois heures du matin… »

Problème: à 3 h du matin les oiseaux ne chantent pas ni le tout petit matin pointe. Et encore moins en pleine « nuit de chaleur écrasante » les oiseaux font « de la voltige aérienne et ils s’en donnent à cœur joie, inventant des figures toujours plus périlleuses. »

Et comment elle fait la fille pour voir « filer contre le ciel sale » les ombres des « tourterelles banlieusardes » alors qu’on est en pleine nuit et qu’elles sont dans des « arbres lointains »? Mystère…

On est dans un roman poétique ou dans un roman réaliste écrit à la va-vite et non relu par quelqu’un de compétant?

Je lis un peu plus:

« Ça raconte Sarah, sa beauté inédite, son nez abrupt d’oiseau rare, ses yeux d’une couleur inouïe, rocailleuse, verte, mais non, pas verte, ses yeux absinthe, malachite, vert-gris rabattu, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte le printemps où elle est entrée dans ma vie comme on entre en scène, pleine d’allant, conquérante. Victorieuse.

C’est un printemps comme un autre, un printemps à rendre mélancolique n’importe qui. Il y a des magnolias en fleurs dans les squares parisiens, et j’ai dans l’idée que ça écorche le cœur de ceux qui les remarquent. Moi, ça m’écorche le cœur, les fleurs de magnolia dans les squares. Je les regarde, chaque soir, en rentrant du lycée, et chaque soir, leurs grands pétales pâles me piquent un peu les yeux. »

Et un dernier paragraphe pour confirmer mes soupçons:

« Ce printemps-là, je marche comme un fantôme. Je mène une vie que je ne pensais pas mener, une vie seule avec une enfant dont le père a disparu sans crier gare. Un jour, un soir plutôt, il est sorti de l’appartement et puis. Et puis plus rien. Alors comme ça c’est possible, que du jour au lendemain, je veux dire,littéralement, du jour au lendemain, entre deux personnes qui s’aiment depuis des années, il puisse ne plus y avoir de regard, ni de parole, ni de dialogue, ni de discours, ni de fâcherie, ni de complicité, ni de tendresse, ni d’amour. C’est cette folie, cette aberration, qui me constitue de jour en jour. »

Je suis ahuri de voir à quel point ça sonne faux.

Pag 18 je lis: « Un coup de sonnette vif, comme un coup de fouet, au milieu de cet appartement où règne une atmosphère compassée. Nous sommes sur notre trente et un pour la fête du 31 décembre… » C’est le début de la rencontre avec Sarah, dont l’entrée en scène un peu plus loin me donne l’impression très vive que je suis en train de lire un livre écrit pour des pré-adolescents…

C’est tellement mauvais que j’ai du mal à croire que Passou ait aimé vraiment ce livre et qu’il ne ment pas pour des raisons professionnelles.

« En cette veille de rentrée littéraire qui voit paraître 567 nouveaux romans dont 381 de langue française et parmi ceux-ci 94 premiers romans, tout indique, une fois n’est pas coutume, que dans cette dernière catégorie se trouvent les pépites du cru 2018. »

Mais personne en France voit le ridicule de ces chiffres (en 50 ans 25 000-30 000 romans) alors qu’il y a combien de romans qui soient des chefs-d’oeuvre dans un siècle : 20, 30, 40?

» des tourterelles banlieusardes »

» les squares parisiens »

Il y manquent les hommes de province et les enfants de la grande couronne… pour couronner le tout! 😉

Ne peut-on soupçonner Passou d’ avoir envoyé cet article critique tel une cocotte en papier de rentrée pour simuler et stimuler un gros avion à réactions?

Sur sa fiche pro, cette personne est dite rédactrice de contenus. Pfff… Bonjour les contenus.

https://www.malt.be/profile/paulinedelabroyallard

Les éditions de Minuit sont devenues les éditions de trois heures du matin. Quelle déchéance… A ma génération, il aura été imposé de voir tout ce qui tenait encore à peu près debout être sali ou détruit. Beurk.

@ Chaloux

On se demande, en lisant ça, comment doivent être les mauvais premiers romans?!

@ Chaloux

La vraie question est: on publie de très mauvais livres pour des raisons économiques ou parce que les nouvelles générations d’éditeurs sont nulles?

Le Roman Grand Prix promotion du Gouinariat sonne comme une petite vengeance universitaire. C’en est même trop évident pour être honnête…

« Mais, de par Apollon,

Je n’ai jamais compris Vénus en pantalon » disait le Père Hugo, peut-être à propos de Sand (?)

Gisèle, je viens de répondre à Bételgeuse.Je ne découvre votre texte que ce matin.

Je ne sais pas, Pablo, d’année en année ça devient tellement accablant qu’on ne trouve plus le courage d’en rire. Reste que la persécution, le harcèlement par l’inanité, ça fonctionne drôlement bien.

Avant-hier, dans le bus, un jeune homme assis à côté de moi lisait un livre de poche de David Foenkinos. Hier, dans le métro, face à moi, une jeune fille lisait un autre livre de poche de… David Foenkinos !

A quoi rêvent les jeunes lecteurs ?

@ Chaloux

« Sur sa fiche pro, cette personne est dite rédactrice de contenus. Pfff… Bonjour les contenus. »

« Basée à Paris, je fais du copywriting depuis un peu plus d’un an. Je suis rédactrice de contenus : ma mission est de communiquer votre message de la manière la plus juste. Plusieurs critères entrent en compte, comme le ton que vous souhaitez adopter, le public que vous souhaitez viser ou encore l’effet que vous souhaitez obtenir. »

J’écrivais plus bas que son livre a l’air d’avoir été écrit à la va-vite et non corrigé par quelqu’un de compétent: c’est normal, c’est elle la correctrice !!!!

pablo75, je comprends votre scepticisme et votre déception, mais cependant, une nuance : il est désormais prouvé que les oiseaux, forcés de s’adapter, roucoulent la nuit pour trouver leurs partenaires, dans les villes. Car le vacarme des bagnoles leur interdit le jour…

« il n’y a que deux littératures : la bonne et la mauvaise. » Ca, c’est le genre de déclaration qu’on peut décliner à l’infini, dans le style « il n’y a pas de justice à deux vitesses, il n’y a qu’une justice », ou « il n’y a pas de différence, il n’y a que des êtres humains », etc., etc. L’argument qu’emploient ceux qui, niant la sociologie, refusent obstinément, par exemple, de modifier les règlements d’entrée des universités américaines au motif que « tout le monde a la même chance », et que noir ou blanc, pauvre ou riche, il est hors de question de prendre en considération une quelconque injustice sociale.

Or, ceux qui tirent à boulets rouges, les boulets rouges des Grands Principes, sur les « discriminations positives » et autres « quotas » ou « mesures compensatoires » des inégalités originelles doivent se rendre à l’évidence : c’est par ce genre de mesures qu’on améliore les situations, qu’on fait changer les choses, ne leur en déplaise…

Et en littérature, c’est pareil. IL existe une injustice sociale qui s’abat encore sur la littérature écrite par les femmes, et il est commode de nier la chose au nom des Grands Principes, parce que, du coup, on ne change surtout rien…

M’enfin, comme d’hab’, allez convaincre un sourd que la musique existe…

@ Chaloux

« la persécution, le harcèlement par l’inanité, ça fonctionne drôlement bien. »

Oui, c’est déprimant. Le Système règne partout, écrase tout, impose sa médiocrité partout.

Clopine, comme d’habitude vous confondez tout. Qu’il faille contribuer à faire connaître la littérature écrite par des femmes (mais est-ce qu’elles s’en sortent tellement mal? Pas si sûr) autant que celle des hommes, évidemment. Mais de littératures, il n’en existe bien que deux, la bonne et la mauvaise.

@Pablo.

C’est curieux, d’ailleurs, on se demande quelle finalité peut avoir cette sélection par le plus médiocre, hors un nouveau genre de totalitarisme.

@ Clopine

« il est désormais prouvé que les oiseaux, forcés de s’adapter, roucoulent la nuit pour trouver leurs partenaires, dans les villes. »

D’abord « roucouler » n’est pas « fendrai l’air dans tous les sens », faire de la voltige aérienne « inventant des figures toujours plus périlleuses.

Ensuite elle parle de Paris. Or, moi ça m’arrive souvent de travailler à 3h du matin parce que le silence à cette heure-ci dans mon quartier est total. Par contre à l’aube, vers 5h-6h du matin (selon les époques), c’est vrai que les oiseaux se déchaînent (j’ai plusieurs gros arbres dans la cour de mon immeuble). Ils chantent à tue-tête, oui, mais ils ne voltigent pas du tout. Moi je ne savais pas qu’il y avait des colonies d’hirondelles à Paris…

Chaloux, comme d’habitude vous êtes imperméable à la raison. Qu’avant de décider si une littérature soit bonne ou mauvaise, il faille établir une égalité de traitement dégagée des préjugés, ben heureusement qu’il n’a pas fallu compter sur vous pour établir cette vérité-là… Alors, drapez-vous dans les Grands Principes tant que vous voudrez, mais s’il vous plaît, laissez au moins, sans discrédit, la parole libre à ce sujet…

Clopine, c’est vous qui êtes imperméable au bon sens. (Il est vrai que dans l’immensité de ma grandeur, je n’ai jamais condamné de dindon à mort). Vos remarques auraient été justes il y a quarante ans. Vieux fût, va…

@ Chaloux

« on se demande quelle finalité peut avoir cette sélection par le plus médiocre »

C’est le rêve final du Capitalisme: faire de l’homme un consommateur parfait sans aucun sens critique, un imbécile heureux. D’où la destruction de la Culture, de l’Enseignement, de la Justice, le développement de la Propagande visible ou invisible, la prise du pouvoir de la Publicité partout, la création de machines d’abrutissement de masses comme la TV ou le Net, etc, etc.

On a créé un Système et maintenant il se développe tout seul, grandit, devient envahissant, monstrueux, inarrêtable. C’est le mythe du Golem.

Comme j’ai les bouquins sous la main, je suis allé voir un peu la prose de Marie-Mathilde…

voici donc les six premières phrases de son livre, à Marie-Mathilde…

« Je suis sous LSD. J’écris sous LSD. Je vois mon psychisme sortir de moi. Des spirales et des volutes. La vérité sort de la bouche de l’artiste, lorsqu’il est à même de voir sa réalité. La folie et le génie semblent opposés mais sont une seule et même substance »

Chaloux, vous êtes incorrigible : on a toujours envie d’en finir avec vous avec cette antienne des cours de récré : « c’est celui qui le dit qui y est ».

Je n’ai pas d’incommensurable grandeur et il est vrai qu’un jour, un dindon a été condamné à mort dans ma demeure. Vous faites donc bien de n’y pas venir !

la fraîcheur de Clopine fait un bien fou face aux délires des vieux barbons barbants que son Chaloux et Pablo/zéro

@ de nota

C’est mieux que Pauline (ce qui n’est pas difficile). Mais on sent déjà dans ces lignes, que ça va se gâter bientôt…

Tu travailles, Pablo ? Je te croyais à la retraite. Et que fais-tu donc au lieu de pioncer ?

Je me doutais bien que ta question, Pablo, allait apporter des aigreurs de part et d’autre et j’aurais du m’abstenir de te répondre…

Ma liste de poètes n’est absolument pas une liste hiérarchique qui prétendrait sélectionner les plus grands poètes de l’histoire des différentes littératures que je fréquente. Je sais bien que « la pauvre Florbela Espanca » est moins importante que Pessoa dont j’aime par ailleurs de nombreux poèmes, que Mario Quintana n’est sans doute pas le plus grand poète brésilien, que la poésie espagnole ne se résume pas à Lorca. Mais la vie est faite de rencontres qui se produisent à des moments qui vous marquent plus ou moins pour les reste de vos jours et il se trouve que Florbela Espanca et Mario Quintana ont eu une certaine importance pour moi et que j’aime leurs textes, comme on peut aimer un petit maître en peinture tout en le mettant à sa juste place dans l’histoire de l’art.

Quant à Homère, dire que ce n’est pas de la poésie si on ne le lit pas en grec ancien, c’est le comble du ridicule. Je te signale les traductions de Jean-Louis Backès en Folio pour l’Illiade et de Jacottet bien sur pour l’Odyssée. J’ai lu l’Illiade intégralement aussi dans une traduction anglaise très belle que malheureusement je ne retrouve pas.

Je ne veux pas entrer ici dans un débat sur la traduction qui nous a occupé des heures avec WG (qui défendait des traductions indéfendables) et dans lequel ton point de vue de professionnel aurait nécessairement le dernier mot. Mon point de vu est celui du lecteur qui a constaté que des traductions de poèmes pouvaient être aussi sublimes que l’original (je lis tout de même trois langues directement plus l’allemand avec des béquilles). Tu me diras doctement que ce n’est pas possible et que l’on perd tout en traduction. Tu as sans doute raison en théorie, mais mon expérience me dit le contraire. De ce que tu perds dans la langue d’origine, le bon traducteur peut te restituer l’équivalent en français.

La fraîcheur de Clopine, ça fait un peu poissonnerie de grande surface, non ?

😁

Clopine, de mon côté, vous ne courez aucun risque, il faudrait vous faire bouillir trop longtemps, et vous seriez sans doute encore d’un tiache… Vos propos sont terriblement datés.

de nota à 12 h 00 min

Cela donne surtout envie de revenir à Connaissance par les gouffres de Michaux…

votre fraîcheur, D., a pris un sérieux coup de bambou depuis longtemps

par les gaufres?

Ce William Legrand, c’est à la fois une synthèse et une prothèse. Un concentré.

Connaissance par les gaufres, une bonne lecture pour Legrand.

Pablo et Chaloux, nos Laurel et Hardy de la critique littéraire n’ ont encore lu aucun des 300 et quelques romans français de la Rentrée: l’un a analysé brillamentau moins 4 pages avec la certitude du prof qui reprendrait et corrigerait volontiers Rimbaud en annotant son « Dormeur du val » et en lui expliquant qu’on n’ accroche pas « aux herbes des haillons d’argent » -(les t herbes ne supporteraient pas ce poids..) et que le cresson n’a jamais été « bleu ».

Nos duettistes ont déjà une connaissance divinatoire panoramique et profonde de la qualité des auteurs de cette rentrée.Ecoutez les, vous ferez des économies en librairie. Ils peuvent en annoncer la nullité avant les autres d’avoir ouvert les romans. Ils travaillent à la boule de cristal et avec tables tournantes .Avec ce duo ,on atteint à une sorte de sommet . Monsieur et Madame Irma poussent leur dévastatrice roulotte de fins lecteurs sans s’encombrer de romans nouveaux .

William Legrand dit: 23 août 2018 à 12 h 13 min

votre fraîcheur, D., a pris un sérieux coup de bambou depuis longtemps

–

On voit que vous ne m’avez jamais vu.

Allez, Chaloux, je vous propose d’arrêter là les gracieusetés et de revenir à nos moutons communs. Ne trouvez-vous pas rafraîchissant (plus que, je vous l’accorde, ma durée de vie sur terre, bien entamée c’est parfaitement exact) que notre hôte, après des années et des années d’une mauvaise foi touchante, se fasse enfin le chantre d’une littérature sortie de mains féminines ? Moi ça me ravit trop pour rester de mauvaise humeur, alors, allez, déridez-vous quoi. Avez-vous vu le si prenant film d’hier « dans les yeux » ? Je crois que son charme ne provient pas de la manière de filmer, assez banale, ni du scénario, complexe avec tous ces flash backs point embrouillés, mais à cause de la nouveauté des rapports entre personnages. Le héros-narrateur-amoureux est le subordonné de celle qu’il aime, et ça donne une coloration nouvelle à toute l’histoire, d’après moi. D’où la curiosité du spectateur tenue en haleine…

Comme quoi le féminisme (même vieux et daté) a le don de renouveler l’atmosphère !

ahah que d’enthousiasme dans cet article, que d’émotions avouées par notre hôte.

J’adhère à la fougue de clopine, désolée Chaloupe. Il y a la bonne (Ca raconte sarah semble en faire partie) et la mauvaise littérature (Emilie Fréche semble en faire partie) féminine, aussi.

Clopine, je serais bien incapable de me fâcher avec vous.

Je répondrai à Paimpopol, le vieux bulot littoral et littéral, un peu plus tard. Il ne perd rien pour attendre, j’allume le barbecue!

Les dates de naissances des auteurs sont très proches des miennes. Bordel, mais qu’est-ce que je fous !!!

*naissance

Ed, la jeunesse de ta chair ne te permet pas de déterminer le vrai.

Laurel et Hardy étaient des comiques, Paul, Chaloux et Pablo seraient plutôt des sinistres !

« Les dates de naissances des auteurs sont très proches des miennes. »

Le problème n’est pas l’âge mais le talent…

@ closer

Je ne veux pas rentrer non plus dans les discussions sur les meilleurs poètes ou sur les problèmes de traduction de la poésie. Une seule chose m’intrigue: comment tu peux trouver que Rilke écrit des « vers pour midinette » et parler de son « extraordinaire surévaluation », alors que tu avoues aimer une poétesse dont l’oeuvre frôle si souvent le ridicule comme Florbela Espanca? Moi je veux bien qu’on méprise Rilke en disant que c’est un nain à côté de Dante, de saint Jean de la Croix ou de Holderlin, mais comment le faire au nom de la Espanca ou de Quintana?

(Tu lis de la poésie en quelles langues? Tu es portugais d’origine?)

Jazzi,

Sans dec ? Et le feu ca brûle aussi ?

Chat-loupe,

Je ne comprends pas. Vous m’avez mal lue.

jeunesse de ma chair, jeunesse de ma chair, je suis ridée et j’ai de la ptôse.

@ Paul Edel

Représentant absolu du Système littéraire français, c’est normal que tu défendes ta soupe, le râtelier auquel depuis si longtemps tu manges.

Que pour ce faire tu compares Pauline Delabroy-Allard à Rimbaud, ça frôle pourtant l’escroquerie pure et dure. Tu dois publier bientôt un roman chez Minuit?

En plus dans ma critique je me suis demandé: « On est dans un roman poétique ou dans un roman réaliste écrit à la va-vite et non relu par quelqu’un de compétant? » Il suffit d’avoir un cerveau en état de marche, un peu d’expérience littéraire, un peu de jugeote et être libre, ne pas avoir aucun intérêt dans l’édition française, pour se rendre compte très vite que la deuxième hypothèse est la bonne.

Mais quoi de plus normal, au fond, qu’un romancier lamentable défende une romancière nulle?

Oui, Pablo, les romans de Jacques-Pierre, c’est vraiment lamentable. J’en feuilleté deux ou trois, une vraie purge. On ne peut avoir qu’un jugement déformé quand on a pondu de tels œufs!

D, 12h 5

Excellent!

…

…les jeux de mots,littéraires, çà ne change pas, les lois,…

…

…les commerçants, les classes moyennes, ou autres liens, d’élites,…des systèmes de brigands et voleurs,…( grossièretés et commerces de pitiés,…le marché aux puces ouvert,…)

…

…il arrive de penser, mieux, vivre juste social,!…pour limiter, ses frais,…

…penser, pour qui, pourquoi,!…

…devenir égoïste,…et museler, le monde à côté,…la vie, à J.R.,Dallas,…

…et, faire, des envieux,…Go,!…

…les lois, et ses maux,…

…

Passou, « On est toujours trop bon avec les femmes »…ou trop indulgent.

Disons que je ne méprise pas Rilke (et encore moins au nom de poètes mineurs comme Espanca ou Quintana qui ont compté cependant pour moi), même s’il m’arrive d’être provocateur. Mais l’espèce de vénération et de génuflexion automatiques qui se déclenchent en France dès que l’on prononce son nom m’agacent au plus haut point, alors que sa poésie ne me touche pas (ce que j’en ai lu en tout cas). Avoue que le poème cité par Passou ne mérite pas d’être porté au pinacle, c’est le moins que l’on puisse dire.

@Pablo75, est-ce toi qui m’avait parlé d’Edilivre ?

@de nota, trouve-t-on des exemplaires d’Edilivre dans tes rayons ?

qui m’avais

Pablito,

Vous travaillez la nuit ? C’est une manière de dire que vous regardez les rediffs d’Hanouna ?

Peu importe, closer. Rilke, secrétaire de Rodin, nous a permis de parler de Paul Claudel !

C’est joli, Pablito, ed, ça fait penser à des petits biscuits au chocolat, à croquer !

Chaloux à 12 h 13 min

Tiens, vous rebondissez plus vite sur les gouffres transformés en gaufres que sur Shakespeare et Samuel Johnson qui vous passionnent pourtant …

Quel est le problème ? le jeu de mots vous démangeait ? une allergie à Michaux ? l’ignorance de ce texte qu’il fallait dissimuler en lançant une sottise ?

« Faire l’amour avec une femme est une tempête. »

Ben sans pluie alors.

@ Chaloux

« les romans de Jacques-Pierre, c’est vraiment lamentable. J’en feuilleté deux ou trois, une vraie purge. »

Moi, en plus de 30 ans de fréquentation des librairies et bibliothèques, je ne suis jamais tombé sur l’un de ses livres. Je crois avoir raconté déjà ici qu’il y a quelque temps j’ai trouvé aux Puces son livre « Province » (dédicacé à un certain Jean-Michel Ulmann), et vendu 3 euros chez un type qui vendait tous les livres à 1 euro. Je lui avais demandé pourquoi ce livre était si cher et le type m’avait répondu que parce qu’il était dédicacé. Je lui avais répondu que 2 euros la dédicace d’un auteur inconnu à un type inconnu c’était trop cher.

Me disant que peut-être je passais à côté d’un chef-d’oeuvre et d’un exemplaire côté chez les bibliophiles, j’ai lu les premières lignes du livre, qui ont confirmé vite fait le soupçon que j’avais depuis le début: que le livre ne valait même pas 1 euro. Je l’ai posé et je suis parti. Et entendant le vendeur crier: 2 euros !, je ne me suis même pas retourné pour lui répondre « trop cher! ».

« Ben sans pluie alors. »

Que faites-vous des femmes fontaines, ed ?

C’est vrai que le CV de Mathilde-Marie MALFILATRE est bluffant, mais n’aurait-elle pas été plus utile dans la lutte anti-terroriste plutôt qu’à écrire des délires de toxico. Oui oui je sais, je n’ai pas lu, mais ca ne me donne pas, mais alors vraiment pas envie.

C’est là qu’on apprend que Pablito est mucho radino 🙂

Jazzi, je me demandais combien de temps allait-on mettre avant de répondre cela, et vous avez surpassé mes attentes.

Moi aussi, j’ai failli en acheter un, dédicacé (je crois à Bianciotti, bien que le nom ait été découpé, mais la dédicace était assez longue et donnait des indices), 5 euros,- j’ai trouvé ça trop cher aussi.

@ closer

« Avoue que le poème cité par Passou ne mérite pas d’être porté au pinacle »

Je ne peux pas l’avouer parce que je ne lis pas l’allemand. Mais tu as lu St.Jean de la Croix en français ou en anglais? C’est nul, toute la musique de l’original, qui est pure musique, a disparu.

Moi, de Jacques-Pierre Amette, j’ai lu celui-là avec beaucoup de plaisir

https://www.babelio.com/livres/Amette-Un-ete-chez-Voltaire/12392

Ed, tempête peut-être mais évitons le naufrage !

Et celui-là, avec plus de plaisir encore !

https://www.amazon.fr/Maîtresse-Brecht-Jacques-Pierre-Amette-ebook/dp/B00M7W91Z4

Je sens que la Gigix va pas tarder à rechanger de pseudo…

« vous avez surpassé mes attentes. »

Je déçois rarement, ed !

hamlet a disparu. Pablo l’a tuer ?

Babylone Express l’air d’un sous-sous « Baise-moi »/ »Bye-bye Blondie ». Le créneau de la fille punk et droguée est déjà pris depuis les années grunge, jeune écrivaine…

@ Jazzi

Tu as lu 2 Amette, mais combien tu as payé? Aucun…

Et Passou, ne commence-t-il pas son billet en lui rendant un hommage appuyé ?

« Jacques-Pierre Amette, dont les critiques enchantèrent longtemps les pages culturelles du Point, a bien dit sur son blog la joie et l’émotion qui furent les siennes à chaque rentrée littéraire à l’instant de découvrir des premiers romans. Car c’est souvent la promesse d’une révélation, d’une voix nouvelle, d’un autre son qui surgit là où ne l’attend pas dans la cacophonie de septembre. La surprise et l’imprévu. »

Ah, et puis, littérature bonne ou mauvaise…

Ma maman, qui confectionnait tous nos repas, avait un principe auquel je n’ai jamais failli. Nous avions l’interdiction (sauf exceptions rarissimes, quand une viande se révélait impropre à la consommation par exemple) de dire « c’est pas bon », « c’est mauvais ».

Nous devions dire « je n’aime pas ».

Ca changeait tout. Parce qu’au lieu de pointer un doigt accusateur sur la cuisinière, « je n’aime pas » ouvrait l’interrogation. Pourquoi n’aimes-tu pas ? Est-ce dû à toi, à la saveur du plat, saurais-tu dire ce qui manque ou ne manque pas, est-ce le contexte, etc. ?

je trouve qu’on devrait faire de même (sauf exceptions, voir plus haut, car une littérature peut puer littéralement du cul, ce qui arrive hé oui), en matière littéraire. C’est tout de suite plus intéressant…

« Tu as lu 2 Amette, mais combien tu as payé ? »

Il n’y a pas que l’argent qui compte, Pablo. Deux Amette, et en plus dédicacés ! Ils sont toujours dans ma bibliothèque…

@ ed

Et toi, c’est quand que tu vas raconter tes aventures érotiques avec les hommes?

Profite de la mode « Balance ton porc »…

« car une littérature peut puer littéralement du cul »

ou puer LE cul, ce qui revient plus ou moins au même.

Marie-Mathilde de Malfilâtre ou MMM, musique !

https://www.youtube.com/watch?v=4acBmX4Ga4Y

Les dates de naissances des auteurs sont très proches des miennes. Bordel, mais qu’est-ce que je fous !!!

–

Tu es née plusieurs fois, Edwige ?

🎩

😁

👕👍Great!

👖

@ Jazzi

« Il n’y a pas que l’argent qui compte… »

Demande à Amette-Edel, un Taureau ascendant Lion avec la Lune en Scorpion et Mercure, Saturne et Uranus en Gémeaux, si l’argent compte…

@clopine

Quand même bien relou la daronne, parce que si elle vous donnait, par exemple, des excréments à manger vous auriez le droit de dire que c’est pas bon, tout de même. Ca ne dépend pas « du contexte » (pas compris, d’ailleurs).

@Pablito mi corazon

Quand vous nous aurez raconté vos aventures avec des blanches de plus de 50 ans !

« Edwige ? »

Edmonde ? Edourde ? Edith ? Edeline ?

@ Ed

« vos aventures avec des blanches de plus de 50 ans »

Pourquoi seulement les blanches? Dans le lot il y avait une brésilienne métisse…

Edouarde

ed dit: 23 août 2018 à 13 h 44 min

Excellent 👎 D’autres ?

Je n’ai pas encore pris le temps de lire le premier chapitre de Ça raconte Sarah.

Si les passages mis en avant par Pablo (c’est drôle, j’aurais parié qu’il se jetterait d’abord sur celui-là) sont représentatifs de l’ensemble, c’est effectivement assez inquiétant (et décevant). Le coup de sonnette « vif comme un coup de fouet » en portrait prémonitoire de l’arrivante (doublé d’un hommage aux capacités de perception de la narratrice) me semble en effet cousu de fil blanc.

En revanche, et même si les oiseaux d’avant l’aube ne me paraissent guère convaincants, il n’était pas nécessaire de sortir l’artillerie lourde des insultes.

Paul Edel (dont je ne suis pas non plus l’avatar, précisons-le à tout hasard) pointait simplement l’inanité d’une « critique » du détail inexact, du type : telle année à telle heure à tel endroit il ne faisait pas 30° mais 22° ! Ha ha, flagrant délit, ton compte est bon petit auteur de m…

Ou bien (comme dans des lettres à l’éditeur du TLS grande époque : j’ai le regret d’apprendre à l’auteur qu’en septembre 1903, le magasin qui faisait l’angle du passage Z ne portait pas l’enseigne du ‘Gai chapelier’ mais bien celle du ‘Chapelier espiègle’. Le public jugera par là du sérieux de l’ouvrage de cet écrivaillon approximatif.

Il y a de la même façon des gens qui chassent le faux raccord au cinéma ou la montre aperçue à 1h 27′ 18 » dépassant de la manche du figurant (le 5ème à partir de la gauche) dans la scène de bataille de Wagram.

C’est un jeu comme un autre, mais ça ne nous dit pas grand chose du film (davantage du côté prudhommesque et des pulsions agressives de qui s’y livre).

Au vu des seuls passages cités, j’ai tendance à partager une mauvaise première impression, mais un roman n’est pas constitué par la seule somme des détails, exacts ou inexacts. On verra (au moins à l’échelle des premières pages) si l’impression se confirme, si l’on a affaire à du « toc » ou si d’autres éléments, un rythme, un allant, une urgence et tout de même une histoire permettent de surmonter ces scories ou maladresses par suspension de cette forme de « disbelief » qu’est l’attention exclusive à l’exactitude matérielle de chaque élément mentionné.

Par ailleurs, Bloom se demandera peut-être comme moi si l’auteur s’est souvenue du roman de Vikram Seth, An Equal Music ?

Et d’autres auront probablement eu la même mauvaise pensée que moi : Léa S et Adèle E ont-elles été approchées pour l’adaptation cinématographique ?

Et pas de belles asiatiques, Pablo ?

C’est un clin d’oeil à l’expression « homme blanc de plus de 50 ans » andouillito.

Jacques, à moi aussi Jacques-Pierre Amette a donné des joies, y compris comme auteur de polars. Mais revenez au sujet et soyez simplement juste : les extraits du roman de Pauline Delabroy-Allard cités par Pablo75 sont accablants, quel que soit « le reste ». Je trouve plus que douteux le « formaté Minuit » en l’occurrence, et je me demande comment les éditions de Minuit ont pu laisser passer de tels paragraphes.

ed dit: 23 août 2018 à 13 h 55 min

Très bon. En net progrès.〽

x a tout dit sur « Ca raconte Sarah » et les critiques injustes. Rien à ajouter. Bravo.

dédé, je vais arrêter de causer comme ca. Je commence moi-même à croire que je suis un homme. Flippant.

C.P., les quatre livres présentés par Passou ne m’emballent pas. Mais ne les ayant pas lus, je préfère m’abstenir…

Hier, j’ai vu le film de Spike Lee. Je n’ai pas été convaincu. C’est un peu confus. On commence avec Martin Luther King et on fini avec Trump : c’est tout blanc ou tout noir. Blanc négatif et Noir positif, of course !

Sinon, C.P., je trouve Pablo plus nuancé. Mais il a tendance à se laisser entraîner par Chaloux, qui est un cas désespéré…

« d’autres auront probablement eu la même mauvaise pensée que moi »

Laissez leur le bénéfice de l’indépendance de la pensée…Quant à moi, je suis fan du duo : le Francais râleur et délicieusement odieux vs le torreador qui se vante un peu de ses exploits ou demandes sexuels.

Crap. Voilà ce que je voulais citer :

« Mais il a tendance à se laisser entraîner par Chaloux »

Rappelons, à propos des extraits cités du roman de Pauline Delabroy-Allard, que les auteurs médiocres soignent beaucoup les débuts de leurs oeuvres. On se demande comment doit être « Ca raconte Sarah » au milieu et à la fin.

@ Jazzi

Tu es un psychologue lamentable. Tu es l’Amette de la Psychologie Élémentaire.

« Tu es l’Amette de la Psychologie Élémentaire. »

Merci, c’est un vrai compliment, Pablo !

« On se demande comment doit être « Ca raconte Sarah » au milieu et à la fin. »

Passou l’a lu deux fois, et il en est très satisfait !

Tous les débuts sont soignés, c’est un principe élémentaire. Les auteurs « médiocres » ne s’y soumettent pas plus que les autres.

Bételgeuse ex Bérénice à 5h50.A 3h32 le post était signé Gisèle et Gisèle n’est pas Lvdb. Vous avez déjà voulu fourguer LVDB à ..Lavande. Y’a comme un problème. Pour info, je ne suis pas non plus WGG,ni JJJansen,ni ni mais seulement Gisèle qui n’a qu’un l.

@ Ed

« le torreador qui se vante un peu de ses exploits ou demandes sexuels. »

Quels exploits sexuels? Étrange que tu appelles « exploits » des choses banales.

Raconter que, jeune, j’ai fuit les avances de femmes mures et laides est de la vantardise?

Heureusement que j’ai été prudent et que je n’ai raconté presque rien.

Mais je t’avoue que je rêve de scandaliser une féministe comme toi en lui racontant mes aventures BDSM 😉

(Attention: c’est une blague !!)

Quoique…

Voilà le début de Babylon express de Mathilde-Marie de Malfilâtre :

CHAPITRE 1

L’absolue relativité

Avril 2013, caserne Babylone, Paris

« Je suis sous LSD. J’écris sous LSD. Je vois mon psychisme sortir de moi. Des spirales et des volutes. La vérité sort de la bouche de l’artiste, lorsqu’il est à même de voir sa réalité. La folie et le génie semblent opposés mais sont une seule et même substance.

J’ai la sensation de mon corps, de manière accrue. J’ai des frissons dans la main en écrivant. Ah, l’ergot de seigle. Je pense au nirvana. Et je sens alors ma conscience se fondre dans le grand moi de l’Univers, rejoindre l’âme du monde, où tout n’est plus qu’un.

Je pense à l’Homme. Pauvre petite particule subatomique que nous sommes. Puis je pense à l’homme, à celui qui m’a révélé ma propre liberté et la puissance de l’amour auquel je n’osais croire. Introspection spirituelle, sous trip, je le laisse regarder en moi. Je me sens de vitre, et j’ai l’impression de voir au travers de lui. Nos mille visages se regardent dans les yeux. Il dit que nos âmes sont unies et que l’on ne veut pas savoir comment cela sera après, après la mort, la fin des temps, on s’en balance. Nous, c’est l’amour, tout de suite. L’instant présent, toujours. Nous échangeons alors des baisers cosmiques. Frissons. Acide lysergique 5, mon Amour.

8 h 14. Y a plus de papier. Plus rien à fumer. J’ai des marques de doigts sur les fesses. On a grillé tellement de splifs que l’alarme antifumée de la caserne se met à sonner. Merde. Coup de flip, y a cinq cents keufs au mètre carré par ici. On s’habille fissa et on joue à monsieur et madame Tout-le-monde, en train de déjeuner tranquillement au diéthylamide 25. Par un joli dimanche matin de printemps. Je m’attends à voir la maison Poulaga débouler à tout moment. Mais rien. La volaille environnante reste de marbre.

Quand il met la musique, c’est orgasmique. Ma main écrit toute seule. Je suis stone. Le monde est stone. Je ne sais plus ce que je dis. Pas grave. Mon esprit a définitivement lâché prise pour basculer dans le Zion. Je me cambre sous l’effet de la mycotoxine hallucinatoire. Mon bras se contracte, terrassé par les bouffées de plaisir aigu. Attention. C’est puissant l’acide, tu peux pas tricher.

Lui, l’artiste, il est photographe. Je suis son modèle, sa créature façonnée par le flash de ses photos. Flash psychédélique. Lumière. Mon esprit s’ouvre comme une fleur, et je sombre dans mille galaxies ioniques. »

Le lendemain matin, je me réveille. Je suis une jeune fille de bonne famille. Aïe. J’ai la migraine. Lui, mon copain, il s’appelle Marco von Z. Samedi X, à 23 h 47, j’ai vu son vrai visage. Boule à facettes. J’ai besoin de la musique. Merde. Le LSD m’a cassé la tête. En plein voyage psyché avec lui, j’ai ri, j’ai pleuré, j’ai compati, j’ai rêvé quant à voir le prisme de nos vies. Tristes. Bouleversantes. Belles. J’ai vu ce qu’on est, ce que l’on n’est pas. Les mille possibles de nos êtres. Marc est italien. Il a vécu douze ans à Marrakech, moi, je l’ai croisé par hasard en voyage, le garçon, alors qu’il créchait dans un riad sur une plage, quelque part entre Tanger et Nouakchott. Il était exilé là-bas depuis quelques mois. Il avait trente-cinq ans. Il était maigre, pauvre, sale et beau comme un dieu. On s’est rencontrés le 21.12.2012. Le jour de la fin du monde. C’était un signe.

70% des lecteurs sont des lectrices (statistiques CNL et autres). C’est peut-être pourquoi le Proprio a choisi des livres écrits par des femmes…

Avant de donner mon avis sur ces ouvrages, je vais terminer la lecture d’un essai de circonstance (et de Pierre Bayard) :

Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?

Adeline Dieudonné en 3’18 »

https://www.babelio.com/livres/Dieudonne-La-vraie-vie/1052651

Jazzi dit: 23 août 2018 à 14 h 10 min

Chaloux, qui est un cas désespéré…

Jazzi dit: 23 août 2018 à 13 h 33 min

Je déçois rarement, ed !

Jozzi, le sonnet d’Oronte ne prend pas toute la pièce.

Remets-toi.

Chtimimi,

Bon nombre de livres écrits pour les femmes sont écrits par des hommes, rien à voir, donc. Un David Fink machin me semble être un très bon exemple.

jazzi,

Merci pour l’extrait. C’est bien ce que je pensais.

A. Dieudonné m’intéresse plus, en revanche.

Pablito,

Quel rapport avec mon féminisme ? Ne me dîtes pas que vous prenez (que vous ME prenez) les féministes pour des coincées du c. ?

Quelle chute vous dessinez dans mon estime 🙁

« Voilà le début de Babylon express de Mathilde-Marie de Malfilâtre ».

Ça c’est autre chose que le début de « Ca raconte Sarah ». Là il n’y a pas l’immaturité et la maladresse littéraire de Pauline Delabroy-Allard.

Ce que raconte Marie-Mathilde de Malfilâtre n’est pas nouveau, et pas très intéressant en soi, mais je comprends qu’on le publie, alors que le livre de Pauline fait honte (surtout, comme dit C.P., publié par Minuit).

Les premières pages de La vérité sort de la bouche du cheval de Meryem Alaoui.

https://preview.epagine.fr/epagine/?epub=ws%2FgetBooks%2F9782072777950%2F&

Chtimimi dit: 23 août 2018 à 14 h 45 min

Avant de donner mon avis sur ces ouvrages, je vais terminer la lecture d’un essai de circonstance (et de Pierre Bayard) :

Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?

Votre pseudo m’inciterait volontiers à penser qu’il s’agit là, si je ne trompe, d’une lecture superflue.

Bonjour à tous.

quelqu’un sait-il ce que sont devenus Hamlet et Janssen?

Hamlet est parti précipitamment se réfugier en Argentine, Claudio Bahia, et Janssen fait du trekking au Tibet.

Janssen c’est x.

C’est la rentrée littéraire dit-on.

Et pour ceux qui comme moi ne savent plus où caser leurs livres, rêvons un peu avec la bibliothèque de feu Jacques Sadoul :

Quel succés :

https://www.buecherhallen.de/suchergebnis-detail/medium/T012035155.html

succès

12:46 à propos de Clopine, la délicatesse du p’tit Court, beurk !!!

Chaloux 13h 31 vous n’avez toujours rien compris.

C’est inquiétant pour votre crédibilité de lecteur, sauf si vous faites preuve de nettement plus d’attention et de perspicacité dans la lecture des ouvrages imprimés que pour les commentaires de ce blog (ce qui serait adopter de saines priorités bien sûr).

Ce qui est certain, en revanche, c’est que beaucoup d’intervenants semblent procéder exactement de la même manière vis-à-vis des romans de la rentrée que vis-à-vis des autres commentateurs : on s’intéresse aux « identités » affichées ou supposées, aux C.V. brandis ou fantasmés, aux origines, au genre, aux étiquettes en somme, bref à tout sauf aux contenus. Et on réagit en bons petits chiens de Pavlov. Ou en informaticiens (if … then …).

Ce doit être un trait d’époque, voyez les élections (la « personnalité » contre les programmes).

Hi ! CP, intervention bienvenue.

La lecture du 1er chapitre (histoire de ne pas être injuste) est en effet accablante. Comment délayer au maximum (ou surligner pour le lecteur supposé stupide ?) que son personnage est « excessive et non conventionnelle » ?

On est dans la malhonnêteté totale, et l’emprunt de quelques procédés maison (« il est sorti de l’appartement et puis. ») ne fait pas un style.

Quand on pense que pendant ce temps-là ils ont laissé partir Hélène Lenoir…

Circonstance (cinématographique) aggravante : cette Sarah belle, brillante et dont on peut présumer qu’elle aime Mozart et Bach (allez, on ajoutera Dvořák) en plus de la narratrice éplorée ne s’appelle même pas Ali (Mc G.)…

ed 14h 14 je ne pensais ni à vous ni aux duettistes from hell.

Giovanni Sant’Angelo 12 h 48 min

J.R.,Dallas ? J’ai une lecture pour vous, Le Dossier M de Grégoire Bouillier (avec son analyse comparée des héros de feuilletons des années 60, archétype Zorro, et ceux des années fric)

Ça me fait plaisir de voir quelques photos de Barbara S., croisée il y a 25 ans dans un diner de famille (la mienne). Barbara et son rire inoubliable. Comme tout cela est loin, désormais.

Les violences conjugales, l’homosexualité féminine, la dope dans tous ses états, la prostitution : on ne peut pas dire que les sujets de ces quatre romans s’éloignent beaucoup de ce qui attire le plus les lecteurs de faits-divers ou les amateurs de séries télé.

15:29

Malheureusement juste. Je suis d’accord avec Passou et déplore l’absence de « la question sociale ».

Bah, William Legrand, laissez tomber. Etre détestée par des imbéciles, c’est finalement un plaisir rare, m’a-t-on dit (je ne me souviens plus de la citation exacte).

N’empêche que le système « on aime, on aime pas » a du bon, pour sûr. Par exemple, on peut ne pas aimer Jacques-Pierre Amette, et pourtant lui trouver toutes les qualités d’un écrivain, avec en plus la passion Beyle, évidemment. Perso ce n’est pas la maîtresse de Brecht qui m’a le plus touchée, mais bien son « journal météorologique », avec cette manière de refléter les horizons. Bon. Je crois qu’il a fait longtemps partie de cette intelligentsia parisienne qui pratiquait à tout bout de champ l’entre-soi, mais peut-on lui en vouloir ? Non, d’autant que la sincérité des goûts est ici inattaquable. Et pourtant, je peux dire qu’il m’a rudoyée, et comment ! Mais aussi il a eu la gentillesse de toujours apprécier mes petites productions littéraires, et dans le désert où je suis, c’est une vraie oasis que les mots d’encouragement, croyez-moi !

Maintenant qu’il a « pris sa retraite », on l’imagine sans doute plus soucieux de lui-même que des autres, du moins plus que lorsque sa profession était « critique littéraire ». Mais je lui souhaite sincèrement (parce que j’ai un bon fonds au fond) que ce souci de soi n’oublie pas le plaisir de soi. Et Amette est suffisamment armé pour ne pas passer à côté du plaisir de continuer à vivre !

Quand un « docteur » en littérature se réjouit des vannes sur une commentatrice qu’il déteste, ah ! il est convaincant le toubib

Ed, pourquoi ne pas vous tourner alors vers Mordillat ? Lui n’oublie certes pas la question sociale, et son dernier film est basé sur « la mélancolie ouvrière » (rien que le titre m’émeut déjà, ah là là !), livre de Michelle Perraud autour de Lucie Baud…

Premières impressions.

Je n’ai pas trouvé d’extraits de La vraie vie (270 pages, 17 euros, L’Iconoclaste) d’Adeline Dieudonné. Mais dans le portrait-interview que j’ai mis en ligne, elle se donne des airs de ravissante idiote. J’espère que son roman est mieux que ce qu’elle veut paraître ?

Les extraits de l’auteure Minuit donnés par Pablo sont plutôt affligeants…

Tandis que la déjantée des beaux quartiers a le don de m’agacer !

En revanche, j’aime beaucoup le ton direct de la prostituée de Casablanca…

Appliquant le concept développé sur son blog par Paul Edel, Passou a raison de se livrer à un balayage des premiers romans. C’est plus excitant que les rendez-vous convenus des auteurs confirmés. Le critique se transforme en chien truffier. On attend la suite avec impatience. Et l’on espère que quelques mâles viendront sauver l’honneur du premier sexe !

Allez, un gros indice en même temps qu’un vrai texte sur un premier roman assez particulier (l’auteur dans l’histoire racontée, pas plus que l’auteur du recueil dont le nom figure sur la couverture, n’est pas une délicieuse jeune femme photogénique, baroudeuse mais de très bonne famille côté paternel, ça ne ferait pas de bons « papiers »…) :

In una stanza posta al quarto piano di un edificio più grave che nobile, entro un appartamento di tre stanze più i servizi, sta un signore stempiato che, oggi, domenica, ha deciso di incominciare a scrivere un libro. Egli non ha mai scritto libri, e tutto sommato non ne ha nemmeno letto molti, e in generale si trattava di libri stolti, o di poco peso intellettuale. In verità, non v’è nessun motivo, morale o pratico, per il quale egli debba scrivere un libro; ma durante la notte tra sabato e domenica gli è venuto fuori nell’anima quel bizzarro bubbone, che include l’idea che scrivere un libro sia attività nobile e nobilitante. Egli si rende conto che nella sua vita non ha mai fatto alcunché di nobile, il che è assolutamente esatto, ma meno eccezionale di quanto non creda; […]

C’è qualche difficoltà; egli non sa che cosa sia un libro; non sa quanto debba esser lungo per essere un libro; non sa, soprattutto, se debba parlare di qualcosa o di niente. Memorie da raccontare non ne ha, e non le racconterebbe; scriverà un romanzo, una divagazione, una meditazione? È perplesso. Prova un vago disagio. No, non parlerà d’amore. […] »

« redorer » plutôt que « sauver »…

Jazz, le trekking au Tibet de Janssen c’est aussi une blague?

je pose cette question car je doit absolument le remercier pour un livre qu’il m’a fait parvenir en France mais que je ne pourrai réceptionner que lors de mon passage dans votre pays en octobre…

« En cette veille de rentrée littéraire qui voit paraître 567 nouveaux romans dont 381 de langue française…»

Question innocente: quelqu’un sait pourquoi on doit lire des romans à la rentrée?

Logiquement on devrait publier tous ces romans avant l’été, époque où on a le plus le temps de lire.

On va me dire que la raison sont les prix littéraires et les cadeaux de Noël. Ok, mais cela concerne 2 douzaines de romans tout au plus. Et les 543 romans restants?

C’est quoi ce délire collectif, cette orgie littéraire absurde, ce gaspillage de papier et d’encre, dans le pays (soi-disant) le plus cartésien du monde?

x, admettons que je me trompe. Dans ce cas, acceptez mes excuses.

« pourquoi ne pas vous tourner alors vers Mordillat »

Me donne pas envie. Trop « engagé ». On peut traiter de la question sociale sans en avoir l’air, Ken Loach y parvient.

@ Claudio Bahia

« je doit absolument le remercier pour un livre qu’il m’a fait parvenir en France »

Tu peux le faire ici: Hamlet passe tous les jours voir si on parle de lui.

» le plus cartésien du monde »

LOL

« ce délire collectif »

Le même que les départs en vacs bouchonnés aprés le 14 juillet ou les trains et avions retardés autour du 24 décembre. Bêêêê

Réponse ici, x ?

https://www.amazon.fr/Centuria-Cento-piccoli-romanzi-fiume/dp/8845911527

« Jazz, le trekking au Tibet de Janssen c’est aussi une blague ? »

Pas vraiment, Claudio Bahia. Il nous avait dit il y a quelques semaines qu’il partait marcher très loin et longtemps.

Ken Loach ne parle pas des « questions sociales » sans en avoir l’air mais plutôt en sautant des deux pieds dedans, ed !

x, que vous soyez un familier de la RdC ne m’étonne pas (cf. Ali McGraw), mais chut !

Voyez-vous, ce ne sont pas les détails « inexacts » qui me frappent dans les extraits cités, mais leur ton au fond parfaitement neu-neu.

Je ne croyais pas que l’on puisse ENCORE écrire comme cela -et être publié(e) aux éditions de Minuit. Les amours lesbiennes, ce n’est pas nouveau et tenez : Violette Leduc, même corrigée par Simone de Beauvoir, ne commettait pas de tels affligeants ronrons dans « Thérèse et Isabelle ».

Les questions de femmes battues ou de femmes prostituées n’est-ce pas du social ?

« l’honneur du premier sexe » le vôtre Jazzizzi ou celui du p’tit Court ?

@ ed

« Je suis d’accord avec Passou et déplore l’absence de « la question sociale ». »

C’est pourtant logique que les lecteurs veillent s’évader en lisant. Pour « la question sociale » il y a des dizaines de documentaires à la TV ou des essais.

Toi, le soir, quand tu te mets devant la TC pour te détendre, tu regardes des documentaires sur la lutte des ouvriers chez ArcelorMittal ou la excision chez les gamines de l’Afrique de l’Ouest?

Le votre aussi, William LeGland !

C’est quoi ce délire collectif, cette orgie littéraire absurde, ce gaspillage de papier et d’encre, dans le pays (soi-disant) le plus cartésien du monde?

Entièrement d’accord avec Pablo. Pourquoi perdre un temps compté à lire quelques unes de ces fictions trop souvent racoleuses, à la mode du jour ? Apprendre à lire, c’est, parmi d’autres saines habitudes, prendre une distance hautaine avec ces pratiques éditoriales d’abord inspirées par un souci de rentabilité guidé par l’idée que ces gens se font des goûts et des besoins du cochon de lecteur.

>Pablo75

« Ça c’est autre chose que le début de « Ca raconte Sarah ». Là il n’y a pas l’immaturité et la maladresse littéraire de Pauline Delabroy-Allard.

A lire l’extrait fourni par le lien il y a une certaine fraicheur chez PDA. Ca sent Duras (ce qui ne va pas dans le sens de la fraicheur…) mais ça se lit vite. Il y a certes des facilités ou du pompier, comme cette première apparition de Sarah qui rentre « victorieuse » dans la vie de la narratrice ou « faire l’amour avec une femme est une tempête ».

« Je ne croyais pas que l’on puisse ENCORE écrire comme cela »

Quignard conseille d’écrire comme on veut et c’est lui, il me semble, qui a raison.

@ Jacques R.

C’est exactement ça: il ne faut pas confondre la littérature avec l’industrie éditoriale.

Bien sûr que la question sociale est fondamentale. C’est cette question qu’aurait dû gérer Macron, élu pour ça, et sur laquelle malheureusement il fait l’impasse. Voilà pourquoi il ne sera jamais réélu. La question sociale est une question hautement politique, désormais. C’est pourquoi j’avais voté pour Hamon, seul candidat à en avoir mesuré l’impact ; et seul candidat à l’avoir mise dans une perspective d’une ampleur considérable, avec sa réflexion essentielle sur le travail et son abolition légale. L’abolition légale du travail est le noeud gordien de la question sociale, sa réponse lentement mûrie, son dénouement idéal. Esquiver la question sociale de l’abolition, c’est continuer à marcher sur la tête. J’espère qu’un jour Ken Loach nous fera un film là-dessus. Pour le moment, l’abolition ne figure dans aucun roman de la rentrée ? C’est désastreux. Les romanciers sont à côté de la plaque. Dieu, que c’est triste un premier roman ! Surtout un premier roman !

x, avec votre évocation du gros et très intéressant « Dossier M » de Grégoire Bouillier, ma conviction est faite. Mais comme la recherche des « identités », -ou plutôt des chevauchements de pseudonymes-, me paraît bien stérile, juste un sourire amical vers vous.

Un beau roman de femme, qui n’en est pas à son coup d’essai, pour cette rentrée chez Lattès ?

http://www.editions-jclattes.fr/tous-les-hommes-desirent-naturellement-savoir-9782709660686

15:40 : Georges Feydeau…. bien plus drôle et reconnu que Sa Suffisance, le docteur Court

Ceci étant, il faut plutôt chercher dans le domaine des essais, et plus particulièrement de l’économie, au chapitre « décroissance ». Des chercheurs très calés y traitent ce sujet depuis de longues années. Demandez à votre libraire. L’abolition légale du travail existe déjà dans les esprits révolutionnaires, qui anticipent admirablement bien l’avenir. C’est une idée féconde, qui agite déjà les mentalités.

Par l’abolition, l’homme sera plus proche du royaume de Dieu. C’est aussi un sujet religieux, évidemment.

« Souvent la parole coupe davantage que le sabre »

(Anton Pann)

« Par l’abolition, l’homme sera plus proche du royaume de Dieu. C’est aussi un sujet religieux, évidemment. »

Les moines et les moniales ont un emploi du temps très chargé, Delaporte, digne des abeilles ouvrières !

« Les moines et les moniales ont un emploi du temps très chargé, Delaporte, digne des abeilles ouvrières ! »

Qu’en savez-vous, Jacuzzi ? Ils passent beaucoup de temps à prier, dans l’immobilité orante. Ils attendent. L’abolition du travail se trouve annoncer par Dieu lui-même dans le livre de la Genèse. Quel est en effet le jour du Seigneur ? Le dimanche, où l’on ne doit jamais travailler. La réalisation religieuse pleine et entière se trouve bien dans l’abolition. Les moines y contribuent plus que les autres. C’est par exemple quelque chose qu’un esprit comme Houellebecq a compris, puisqu’il va bientôt se faire moine, comme je ne cesse de l’annoncer. Donc, Jacuzzi, votre argument ne tient pas. Pour quelqu’un qui s’apprête à publier un « goût de la paresse », c’est bien dommage, croyez-moi. Je me demande à quoi va servir votre livre, si vous n’avez même pas compris ça ! Au moins, y a-il un chapitre sur les religieux et les religieuses ? Même pas ? Aberration !!!

Pour une bouffée d’oxygène, à voir: « La Belle », film lithuanien de 1969 qui ne passe qu’à L’Espace Saint Michel à Paris.

Quand l’homme ne travaillera plus, son emploi du temps sera néanmoins d’autant plus chargé. Il s’occupera de tâches gratuites et valorisantes, qui contribueront à son plein épanouissement. La prière en fera partie.

…

…c’est, pas sérieux, l’abolition du travail,…

…

…il est, un fait, d’améliorer, les conditions de travail,…pour que le travail, devienne, une activité seine, dans l’existence,…

…c’est, suivant, les disposition de l’emploi,…et, ses responsabilités dans, les emplois, préconiser,…

…même, actuellement, j’aimerais, bien, travailler, et, rester utile, dans l’élaboration, de notre société,…

…

…coté, paye, s’entend, aussi,…émulés, les chiens d’élites,…Medor,…Rex,…etc,…

…

» c’est tout blanc ou tout noir. Blanc négatif et Noir positif, of course ! »

Tu t’attendais à quoi Baroze? C’est le lavage de cerveau que l’on subit depuis des décennies.

Va plutôt voir « La Belle ».

« Ken Loach nous fera un film là-dessus »

Bah faut qu’il se dépêche alors—

Quant à l’argument « quand tu lis un livre c’est pour t’évader », c’est d’un niveau mon Dieu…Quand je lis Germinal, je m’évade tout autant que lorsque je lis le dernier Pulitzer.

» ça se lit vite « , constate Soleil vert de » ça raconte Sarah « , ce qui, apparemment, sonne comme un compliment, alors que, selon moi, cela porte condamnation. L’un des critères les plus sûrs de la qualité d’une oeuvre littéraire, c’est justement qu’elle ne peut se lire que lentement, parce que, de mille et une façons, elle ralentit la lecture, elle oblige son lecteur fasciné à la savourer lentement, lentement.

Je trouve Passou beaucoup plus joyeux que Popauledel

qui a pris un sérieux coup de mou, non ?

Chaloux à 15 h 52 min : volontiers pour ma part.

Mais songez que l’erreur commise dans mon cas n’est pas unique et que d’autres excuses seraient de mise.

C.P. à 16 h 01 min : quiproquo.

Pour le dire plus clairement :

1) à cette heure et après lecture du 1er chapitre je partage votre jugement ET la mauvaise « première impression » de Pablo.

2) j’ai pu constater que les extraits choisis étaient représentatifs, dont acte.

3) cependant le plus « accablant » ne réside pas (nous sommes d’accord là-dessus, je pense) dans les inexactitudes dénoncées par notre picador.

4) Ce n’était donc pas à VOS arguments que je trouvais quelque chose d’à la fois prudhommesque et agressif.

5) Il se trouve que la réaction de Paul Edel (à 12h 16) à la réduction de l’analyse critique à ce « petit bout de la lorgnette »(i.e. l’inexactitude de tel ou tel détail), réaction tout à fait justifiée à mes yeux (j’ai longuement dit pourquoi à 13h 55), lui a valu quelques bordées d’injures du meilleur goût et de la plus exquise politesse.

Bref, si l’on réduit la discussion à un j’aime/ je n’aime pas on peut se retrouver du même côté (je n’aime pas) pour des raisons semblables, que l’on juge valables (c’est le cas avec vous) ou pour des raisons différentes, estimant que les arguments présentés n’étaient pas vraiment pertinents.

Cela dit et pour faire preuve de bonne foi (en espérant que ce soit contagieux), dans le cas qui nous occupe il semblerait que les inexactitudes de détail aillent dans le même sens que ce que l’on peut reprocher littérairement au texte : qu’elles relèvent en dernière analyse autant du cliché que de la simple négligence (laquelle ne serait pas pendable hors traité d’ornithologie) et qu’à ce titre on puisse les considérer comme assez « révélatrices ».

Delaporte dit: 23 août 2018 à 16 h 58 min

Quand l’homme ne travaillera plus, son emploi du temps sera néanmoins d’autant plus chargé. Il s’occupera de tâches gratuites et valorisantes, qui contribueront à son plein épanouissement. La prière en fera partie.

–

Bien sûr. Par exemple approvisionner tous les rayons du supermarché de 06h 30 à 09h. Delaporte le roi du transpalette sera volontaire. Ensuite il passera de 09h à 09h 30 la machine à laver les sols.

Et ensuite il prendra bénévolement sa caisse laquelle sera attentivement vérifiée le soir et s’il manque 20 euros ce sera pour sa pomme de bénévole. Dans les courants d’air mais avec une doudoune généreusement mise à disposition des bénévoles. Et on lui dira à demain matin. 06h 30. Soyez à l’heure monsieur le volontaire.

Passou c’est la joie incarnée.

Un coin du monde

ça se lit vite

« qund on lit trop vite ou trop doucement,on n’entend rien » Pascal

X Bien d’accord avec vous quand vous écrivez: «Quand on pense que pendant ce temps-là ils ont laissé partir Hélène Lenoir… » Dans ses meilleures pages,émotion,tension, pudeur, elle est étonannte de vibration,mais parfois une sorte de maladie durassienne la reprend ou de sophistication unn peu à vdie…. mais on doit juger un écrivain sur ses meilleures pages. .Aux éditions de Minuit, il y a souvent un Surmoi des Anciens du Nouveau Roman , une démangeaison descriptive ou une espèce d’ écriture blanchâtre plâtreuse ou bien post- durassienne qui traine dans pas mal de bouquins.Dommage. .

D. dit: 23 août 2018 à 17 h 54 min

Dommage, mais vos propos montrent que vous êtes complètement aliéné par la société de consommation, et que vous n’arrivez plus à vous sortir de son embrigadement. La religion, envisagée sérieusement, pourrait vous apporter beaucoup. Il n’est jamais trop tard. Mais dépêchez-vous ! La porte est étroite…

Il va de soi qu’on supprimera l’argent. Tout sera gratuit, et bien sûr, comme aujourd’hui, il y aura des bénévoles. Mais ce sera une sorte de nouvelle noblesse, fondée sur la générosité. Tout le monde voudra y accéder, mais il y aura peu d’élus !

Je signale à Ed que Ken Loach n’est pas encore mort, quoique très vieux (sans doute pour elle) :

« Kenneth « Ken » Loach, né le 17 juin 1936 à Nuneaton, est un réalisateur britannique de cinéma et de télévision. »

C’est vrai que les éditions de Minuit sont assez particulières. C’est comme si les auteurs arrivaient dans une nouvelle famille, dont il fallait connaître les ancêtres sur le bout du doigt. Et les auteurs acceptent de se laisser influencer, ils croient que cela va leur rapporter, alors qu’ils risquent le déjà vu. Et le lecteur n’aime pas ça, le déjà vu. Il faudrait que Minuit évolue un peu. On n’est plus à l’époque du Nouveau Roman. Depuis longtemps…

William Legrand, si vous avez une réclamation contre une vanne que je me borne à relever et qui m’a bien fait rire, ce dernier mot étant, par parenthèse, tragiquement absent de l’image que vous donnez ici, adressez-vous à D qui l’ a trouvée.

Quant au doctorat, c’est vous qui l’avez exhumé et faites là dessus un foin pas possible. Entre l’obsédée de la dénonciation des peaux d’âne qui croit à la moindre critique que tous les trolls de la terre lui courent après, et son chevalier servant aux multiples pseudos William Sot Rien, d’une vacuité critique totale à son égard, et d’une pauvreté de vocabulaire insigne, j’ai de quoi m’égayer…

MC

En lisant le niveau des arguments utilisés par certains sur les romans de Paul Edel, on peut se demander s’il faut lire Chaloux et Pablo et pas plutôt Jaloux et Pabo…

Toujours dans les premiers romans, lus au cours du temps, un très beau souvenir, années 80 : Jeunesse dans une ville normandede Jacques-Pierre Amette. Ed. Le Seuil. (non, son premier roman mais le premier que je lisais de lui.

Un critique littéraire et pas n’importe lequel avait écrit, alors :

« La vie n’est pas une compétition, un plat qui se mange chaud. La vie est cette éternelle banlieue, cette éternelle demi-saison, cette chronologie sinistrée et retapée à la hâte: une enfance et une jeunesse d’après guerre, à Caen, Calvados. A force de se couvrir la voix, Amette serait bien capable de nous cacher qu’il a écrit un très beau livre: amateurs de vraie littérature, tendez l’oreille, s’il vous plaît! »

François Nourissier, de l’académie Goncourt.

C’était en 1981…

J’ai lu, découvert alors un écrivain dont les romans qui ont suivi ont confirmé ce jugement.

L’adieu à la raison, Le voyage de Hölderlin en France, Le Lac d’or (que Clopine avait apprécié), Enquête d’Hiver, Le Tableau de Poussin, Stendhal, Confessions d’un enfant gâté, La Maîtresse de Brecht, Un été chez Voltaire, La Waldstein, Le journal météorologique ont suivi. Autant de joies…

Il m’a fallu un temps assez long pour lier cet écrivain à Opitz, puis à Paul Edel dont le blog est savoureux et aux critiques littéraires qu’il écrivait sur l’hebdomadaire Le Point.