Le problème avec Martin Amis

On va finir par croire que Martin Amis cherche les ennuis. Que ce soit par ses livres, le plus souvent de cruelles satires, par ses articles, par ses déclarations et mêmes par ses tweets, le trublion de la vie littéraire britannique ne perd jamais une occasion de se faire des ennemis. Il en faut moins pour y gagner une réputation de provocateur, quitte à passer pour un écrivain connu pour sa notoriété. La dernière fois, c’était à cause des prises de position contre le fondamentalisme musulman et, partant, le lien qu’il établissait entre Islam et terrorisme. Ce fut explosif. Ce qui n’était pas pour déplaire à l’enfant terrible du milieu éditorial, qui ne déteste pas cultiver son côté « Mick Jagger de la littérature ». Puis il s’en prit aux lauréats « solennels, sinistres et bientôt complétement oubliés » du prix Nobel de littérature, José Saramago et JMG Le Clézio. Cette fois encore, les risques de dérapage ne sont pas exclure de part et d’autre, mais pas avec les mêmes.

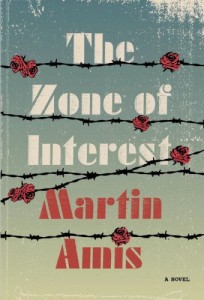

Reprenons : Gallimard, éditeur de la plupart de ses livres en français avec Christian Bourgois, a refusé en avril dernier d’acheter les droits de son nouveau roman The Zone of Interest. La décision, difficile à prendre eu égard à l’importance de cet auteur-maison, a été prise par Antoine Gallimard après différents rapports de lecture. On croit savoir que c’est autant pour des « raisons déontologiques », du malaise ressenti à la lecture qu’à cause de contre-vérités historiques que recélerait son manuscrit. Son éditeur allemand Hanser a réagi de même, et d’autres également, sans se concerter ; mais à Londres (Jonathan Cape) et à New York (Alfred Knopf), on a tenu bon, ainsi qu’à Madrid. Son agent, l’américain Andrew Wylie, l’a aussitôt proposé à d’autres éditeurs français. Calmann-Lévy l’a emporté pour ce livre-ci et pour les suivants du même auteur. A ce stade-là, l’incident est assez banal, les divorces entre auteur et éditeur étant money courante. Sauf que cette fois il s’agit de toute autre chose.

Zone of Interest, qui a aussi un tout autre sens en droit américain, était l’euphémisme (Interessengebiet ou la zone d’intérêt au sens économique et marchand du terme) par lequel, pendant la guerre, les Allemands désignaient une partie du complexe d’Auschwitz, en l’espèce 40 km2 aux mains du SS. Auschwitz n’est pas nommé mais l’histoire d’amour sombre et violente que raconte Amis se passe dans un camp d’extermination nazi. Tout est vu à travers trois narrateurs : le commandant du camp, son neveu qui est un officier hostile au régime et amoureux de la femme de ce dernier et un déporté juif requis au Sonderkommando. Le but avoué du romancier est de démonter l’insensé et l’absurde au cœur du génocide en action. Soucieux de ridiculiser les nazis, il revendique le droit de se servir des armes de la comédie et de la satire, avec ce qu’il faut de cynisme, de grotesque et d’humour, pour y parvenir. Autant dire, comme il nous en prévient déjà, que ce ne sera pas du Elie Wiesel.

On y trouve des personnages caricaturaux et des archétypes, comme dans la plupart de ses romans ; le genre relève également de la fable avec la référence à un miroir magique qui reflèterait l’âme d’un roi mais pas son visage ; enfin, le ton de la comédie n’en est pas absent. Ce qui fait penser à La vie est belle, le fim de Roberto Benigni, référence qui n’est pas venue à l’esprit de Deborah Kaufmann, qui dirige la littérature étrangère chez Calmann-Lévy :

« Vraiment pas. C’est avant tout un grand livre qui invite de bout à bout à une réflexion sur le langage et la capacité de l’humain à supporter les situations abjectes ».

Par le passé, Amis, (né en 1949) s’était déjà intéressé à l’univers concentrationnaire nazi (Time’ Arrow : on the nature of the offense/ La flèche du temps, 1991). Il présentait même Lionel Asbo ou l’état de l’Angleterre (2013) comme « un roman nazi » ; il est vrai que le commandant d’Auschwitz était l’un des narrateurs. Autant dire que, de son propre aveu, le sujet l’obsède depuis un certain temps. Il a donc replongé dedans malgré les injonctions de George Steiner et de Cynthia Ozick : « N’y allez pas ! » Il est vrai aussi que la littérature sur la shoah a été écrite par des victimes ou des témoins, ou par des contemporains tel Robert Merle (La mort est mon métier) et que rares sont ceux qui s’y sont risqués dans la génération d’écrivains nés après la guerre. A quoi Amis répond imperturbablement que le roman étant le lieu de la liberté de l’esprit, il peut tout se permettre. En ce sens, selon lui, cela ne peut rien avoir d‘ »obscène » d’essayer de comprendre le mal à l’oeuvre en cet endroit-là à ce moment-là, comme l’assure Claude Lanzmann. Ni de méditer sur la conscience de son innocence dans un univers aux valeurs inversées.

L’auteur, qui s’est beaucoup documenté (en s’appuyant notamment sur les travaux de Martin Gilbert et sur les souvenirs de survivants réunis dans The Journey Back From Hell d’Anton Gill), publie une bibliographie à la fin de The Zone of Interest, comme Philip Roth (Le complot contre l’Amérique) et contrairement à Jonathan Littell (Les Bienveillantes). Comme pour l’instant, seuls des éditeurs ont pu lire le manuscrit, il est difficile de juger sur pièces. Mais Martin Amis n’étant jamais avare de confidences, on peut en savoir plus en le suivant à la trace. Et puis un blurb signé Richard Ford, c’est une caution rêvée, Amazon ne se l’est pas fait dire deux fois :

“The Zone of Interest is a tour de force of sheer verbal virtuosity, and a brilliant, celestially upsetting novel inspired by no less than a profound moral curiosity about human beings. It’s stunning.” —Richard Ford

On jugera donc sur pièce en anglais septembre 2014 et en français un an après. On imagine que l’éditeur historique du Journal d’Anne Frank et de la collection « Mémorial de la Shoah » ne manquera pas d’arguments pour défendre le livre, le cas échéant. Et on ne doute pas qu’il y en aura aussi pour se souvenir qu’il y a huit ans, Calmann-Lévy, par la voix de son directeur éditorial Ronald Blunden, avait publiquement explicité son refus de publier le roman controversé de Jonathan Littell au motif que l’empathie du lecteur risquait d’aller au bourreau et non aux victimes, lequel lecteur aurait eu à assumer l’abjection au nom d’une appartenance commune à l’humanité. Il s’agissait des Bienveillantes publié par… Gallimard.

(Photo D.R.)

745 Réponses pour Le problème avec Martin Amis

À part un certain P. Assouline, je ne vois pas. Et encore, Sigmaringen est-il vraiment un roman historique ? La question mérite au moins d’être posée.

Les écrivains américains sont toujours dans l’Histoire. Les écrivains européens n’y sont plus.

A l’exception tout de même de plusieurs Espagnols, quelques Anglais, Italiens, Scandinaves, Polonais, Tchèques, au moins un Portugais et deux ou trois Allemands.

Frank, qui trinquait avec pauledel, lisait et dînait avec Chardonne. certes, ça ne fait l’Histoire.

Calbut, bon vent

Des noms, des titres, qu’on puisse en juger.

faut pas abuser du jacuzzi

quand baroz rentrera il nous écrira un gout de l’histoire..ça m’fait déjà des trucs

Vous n’allez tout de même pas me soutenir que Bernard Frank est un romancier qui embrasse l’histoire de notre pays !

Il faut parler de la Shoah. On n’en parle jamais assez.WGG.

Le paradigme, vous dis-je!

Dès hier soir, depuis son élève attentive, la discussion monologue était pliée.

avec Sagan sur le porte-bagages, l’histoire de France n’est pas mal résumée.

Calbut, bon vent

..en plus son apeul c’est un samsung out of date..ça se sent épicétou

Pour l’Allemagne, je verrai bien en effet quelques noms de la nouvelle génération, comme Juia Franck, entre autres, mais ce sont tous des écrivains qui reprennent l’histoire, comme Littell, là où elle s’est effondrée. Avec la guerre et ses conséquences. Pour les Allemands de l’Ouest, comme Peter Härtling, ses nouvelles ruminent également une histoire crépusculaire qui remonte à la guerre et à la Shoah, comme dans son dernier recueil Tage mit Echo et sa nouvelle »Brodbeck und die letzten Bücher, qui met en scène une lecture de l’œuvre romanesque de Uwe Johnson.

Chacun chez Shoah et notre littérature sera bien gardée!

Sigmaringen est-il vraiment un roman historique ? La question mérite au moins d’être posée

..le prochain y’aura plein de zombies..historique épicétou

Oui, Sagan sur le porte-bagages… tu parles !

Les écrivains américains sont toujours dans l’Histoire

.. les nazis pour eux sont pas encore tous ridicule dracul..c’est pour ça..tu comprends ?

Pas bien loin de la couperose, hein ! So brit…

ça faut rconnaite que ça fait historique..tu manques un point

..le seul pays en avance historiquement sur la france c’est l’italie..mais je sais pas ce qu’il foute avec leur bagnole a aller dans le futur..ça merde un peu..mais un filet d’huile d’olive et ça va baigner j’en suis sur!

Ce qu’on peut dire, à mon sens, d’assez juste, et qui échappe au regard de Martin Amis au sujet de la littérature française comme du regard pourtant perçant de Jean Bessière, c’est que le Nouveau Roman, dans ses formes, est une conséquence de la guerre. Les romans de Robbe-Grillet semble se dérouler en dehors de l’histoire. En fait, on voit bien si on les lit de près que Une cité fantôme évoque un paysage de guerre, La Jalousie met en scène les problèmes de la colonisation que Robbe-Grillet connaissait pour y avoir travaillé comme chercheur en biologie, que Perec met en œuvre la Shoah de manière biaisée comme une nouvelle esthétique de la cruauté et de la disparition de ses parents. Mais ce n’est plus le grand roman d’histoire comme ont pu l’être les romans de Malraux par exemple entre les deux guerres.

On a la permission de se demander, Widerspucker, si vous n’aviez pas une grand-mère assassinée à Auschwitz, feriez vous cas des autres crimes contre l’Humanité ? Crime défini à Nürnberg/Nuremberg et réaffirmé par l’action de Fritz Bauer, pendant le procès d’Auschwitz.

Un Humain massacré en vaut un autre, mauvaise langue, quelque soit la méthode.

Une victime arabe massacrée par des Israéliens, vaut un Israélien assassiné par des Palestiniens.

C’est le même crime, il faut être de mauvaise foi pour y voir une différence.

Widergänger dit: 11 juillet 2014 à 16 h 16 min

Des noms

au pied levé : Lobo Antunes, très marqué par la guerre d’Angola ; Cercas, Marias, Marsé, Goytisolo ; Grass, Jelinek, Bernhard…

je pense aux auteurs d’Europe de l’Est aussi, le Kundera des années 60-70 n’est pas si loin ; et aux auteurs irlandais imprégnés de la lutte pour l’indépendance…

et bien d’autres sûrement (russes notamment) ; si les romanciers français s’écartent de l’histoire, de nombreux écrivains européens y sont encore ancrés.

« Marguerite Duras était à ce moment là, une cougar. »

Une cougar !! Marguerite Duras ? UNE COUGAR ! Ô fan de chichourle ! En Provence, on appelle pas « ça » une cougar…!!! On appelle « ça », une boite aux lettres, une radasse, une pétasse, un pneu, un tromblon, un thon d’élevage !

Un thon, c’est ça. Un vieux thon … Et un thon pédophile, rien qu’à voir le minois du petit couillon défunté hier et sa petite prose de vermicelle.

Bougereau, oui en effet la couperose est une particularité d’un bon nombre de Britts, peut-être même plus qu’une chevelure rousse.

TKT dit: 11 juillet 2014 à 16 h 33 min

Ben voilà, tout est possible, je suis d’accord avec Thierry.

Mais les romans de Claude Simon ont beau parler de l’Histoire, ce ne sont pas des romans historiques. On se souvient du fameux dialogue dans La route des Flandres contre l’histoire. Ce sont des romans qui parlent de l’histoire mais d’une toute autre manière, comme d’une impossibilité, sur le mode de la répétition par exemple comme dans les Géorgiques, ce que Jean-François Hamel a appelé « Une poétique d’Orphée » dans son livre Revenances de l’histoire (Minuit, 2006) et son chapitre « La poétique d’Orphée. Les révolutions de la mémoire historique chez Claude Simon ». Il commence sa réflexion d’ailleurs par une analyse de la répétition chez Baudelaire. Mais on pourrait dire aussi que Baudelaire se veut un nouvel Orphée mais pas l’Orphée qui chante dans sa gloire, l’Orphée des disjecta membra aux corps dispersé par les bacchantes.

Chacun chez Shoah et

..et j’ai eu peur

tu crois pas dracul que tu dvrais réviser ton lukacs.. »100 ans de retard »..excellent titre

Le dernier Prix Goncourt est un roman sur WW1

relie le bien..c’est un gars trés trés futé..il se mettait dans l’histoire

Prenons, Lobo Antunes justement. Ses romans sont fort imprégnés du style de Claude Simon et d’une semblable vision crépusculaire de l’histoire qui ne fait pas de ses romans de véritables romans historiques de l’histoire en train de se faire comme ça peut être le cas pour des romanciers américains. Ce sont ce que Jean-François Hamel appellerait des romans de la répétition, comme ceux de Claude Simon, qui se défient de l’histoire justement.

Me revoilà. Je dans le métro.

bouguereau dit: 11 juillet 2014 à 16 h 20 min

Calbut, bon vent

..en plus son apeul c’est un samsung out of date..

Ha ha ! Je reconnais là l’humour légendaire de bouguereau, mais non, mon appareil est du dernier cri, une merveille de technologie.

Commentaires très intéressants. Je me régale.

Amitiés,

Bien à vous,

C.

la couperose est une particularité d’un bon nombre de Britts

..oui vontraube..pendant que l’image du français bouge.. »se brouille »..l’histoire quand elle se fait y’a comme un bougé

mais non, mon appareil est du dernier cri, une merveille de technologie

.. »dernier cri »..ha c’est pas l’chant du cygne..mais on attrape les poisson chat avec de la trippe

L’étude de Jean-François Hamel (prof à Montréal, Québec) commence par un rappel des thèses de W. Benjamin sur l’histoire qui relient ensemble pour former une constellation : le spleen baudelairien, la compulsion de répétition de Freud, les cycles astronomiques de Blanqui et l’éternel retour de Nietzsche. C’est dire que déjà avant la guerre, cette vision de l’histoire comme mémoire du présent était déjà en place. François Hartog, de nos jours en a donné une magnifique analyse aussi.

Une cougar !! Marguerite Duras ? UNE COUGAR ! Ô fan de chichourle ! En Provence, on appelle pas « ça » une cougar…!!! On appelle « ça », une boite aux lettres, une radasse, une pétasse, un pneu, un tromblon, un thon d’élevage !

roo..et toi a ton karma jicé..t’y penses a ton karma?

Je remarque qu’il n’y a plus de première classe dans le métro. C’est très gênant. Surtout que ma voisine me drague, semble-t-il. Or elle est visiblement d’origine populaire. Je ne sais plus où me mettre.

En plus, elle lit mes textes par-dessus mon épaule.

la compulsion de répétition de Freud, les cycles astronomiques de Blanqui et l’éternel retour de Nietzsche

..ça dans benjamin ? jamais de la vie

Je ne sais plus où me mettre

saute ne marche ma poule

C’est le thème de l’ennui. W. Benjamin y analyse l’histoire comme répétition sur le mode de l’ennui : « L’ennui, l’éternel retour », dans Le Livre des passages. Paris, capitale du XIXè siècle, p. 126-144. Nos romans « historiques » sont en fait, en Europe, des romans de la répétition, des romans de l’Ennui. C’est particulièrement le cas chez Baudelaire évidemment, dans ses petits poèmes en prose, avec le thème de la mélancolie spleenétique.

boooordel..pleyel!

Flaubert, une fois de plus, avec Bouvard et Pécuchet, est ce grand prophète de la répétition de l’histoire. L’histoire se répète et les écrivains recopient…

Comme on a coutume de dire ici : allez tous vous faire enculer. Ha ha ! Ces petites amusoires sont très rafraîchissantes. Tenez le bon bout, ha ha.

On m’appelle sur un autre ligne (car j’ai deux téléphones portatifs). Mais je reviendrai, n’ayez crainte.

Ne mollissez pas en attendant.

Cordialement,

C.

JB c’est pas faux ce que vous disiez à propos de ceux qui font leur beurre éditorial et lacanien de ce « paradigme ».

S’il en va de ce businesss comme du concept « pied noir », dans 120 ans ce sera plié. Et, nous ne serons plus là.

Sinon, je voulais préciser à la folle de Porquerolels et à sa copine ueda qu’il faisait tout à l’heure à peine 4°C en altitude.

A plus tard.

quel con, ce calbut !

intérim de Phil dit: 11 juillet 2014 à 17 h 00 min

quel con, ce calbut !

Ha ! Ha ! J’ai vu ! Tout cela est bon enfant.

saute ne marche ma poule

Et pourquoi pas cher Bouguereau, mauche ne sale pas! moule!

« A plus tard. » (djedla)

Rien ne presse ! rien ne presse … réchauffe toi les neurones, ma pauvrette !

Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Bien sûr qu’un mort vaut un autre mort. Le problème n’est pas là du tout.

Cela ne saurait faire de la Shoah une entreprise ordinaire de la mort. C’est ce que certains ont décidément beaucoup de mal à comprendre.

Toute la journée dans un arbre aussi toxique que le mancenillier, ça explique le teint cadavérique, la langue chargée, les propos décousus, le regard tordu, la peau brulée, la fiente verte s’échappant à petit jets des soubassement de cette pauvre Djedla !

Quel destin !

Le Hamas, organisation terroriste, et ses satellites, ultra-terroristes, s’abritent derrière la population palestinienne de Gaza, assez bête pour applaudir, et se prendre sur la gueule des représailles justifiées d’Israël, traitreusement attaquée.

Quelle monde ! Quels imbéciles ! Quel roman de cape et d’épée, en cours d’écriture …on se marre comme des fous ! Israël vaincra ! Vas-y Benyamin, on est avec toi … Kss ! Ksss!

Michel Alba, la seule différence pour moi, entre la Shoah et les autres exterminations organisées, né plus tôt et avec moins de chance pour mes parents, j’aurais fait partie des victimes.

Le Spleen de Paris de Baudelaire, notamment, pourrait être analysé comme l’expression nouvelle d’une transformation de l’expérience dans la modernité, d’une expérience de la répétition. Ce qui est passionnant c’est que l’œuvre de Baudelaire se situe à la jonction entre l’ancien monde et le nouveau, tant à propos du thème de la mélancolie qu’analyse si brillamment Jean Clair que de l’expérience du temps, comme d’une poétique de l’infini, d’origine hugolienne qu’il affronte à une poétique de la chute, bien définie par Max Milner à propos des petits poèmes en prose, d’une poétique « d’en-bas » qu’il oppose à une poétique d' »en-haut », celle de Hugo, celle qui met en scène des mendiants, des vieilles édentées pour dire l’histoire vue du point de vue des petites gens. Ses poèmes sont autant d’analyses perspicaces et poétiques des processus de différenciation entraînant le passage de la communauté, dont le caractère homogène repose sur la tradition et la religion, à la société, entité de moins en moins organique et gouvernée par la domination d’une rationalité instrumentale, qui a donné Auschwitz, ainsi que l’analyse Heidegger. Chaque poème en prose de Baudelaire constitue une « expérience de pensée » qui met en œuvre une mémoire du présent fondée sur la répétition et son mode souvent burlesque, comme dans « Assommons les pauvres ! » qui répète la révolution de 1848 et son désir d’égalité mais sur le mode comique de la bagarre.

TKT, vous avez dit tout cela mille fois. On sait que vous ne comprenez pas la portée de la Shoah. On ne va pas une fois encore revenir là-dessus. Je vous renvoie à vos propres limites.

Widergänger dit: 11 juillet 2014 à 17 h 52 min

« TKT, vous avez dit tout cela mille fois. Je vous renvoie à vos propres limites. »

Michel, je te souhaite une excellente soirée, et je me tire avant que tu ne me renvoies à mes propres limites qui, par bonheur, sont largement au delà de celle du charmant, mais futile, Thierry…

Bonne soirée JC, et n’oublie pas la prière du soir, comme dirait Eddy Mitchel.

Demain matin, je te raconterai mes rêves….

(ça me rappellera le temps où j’inventais à table des rêves pour mes copains psys, morts de rire devant un tel malade mental ! Pouvoir de nuisance de l’imaginaire … Satisfaction de ne pas avoir besoin de leur aide facturable)

Le comique involontaire : « Je défends simplement la vérité. Rien de moins ! »

à sa copine ueda

ueda avez-vous lu qu’on vous prend pour celle que vous n’êtes pas? Si j’étais vous, sans vouloir jeter de l’huile sur le feu et l’attiser à l’aide d’un soufflet en vente dans toutes les surfaces dédiées au confort du corps (et ceci à visée curative pour que nos esprits volent et accèdent aux cimes enivrantes de la sagesse par le savoir,) comme autant de bains avec ou sans remous, de variateur d’ambiance et de lumière, de pots avec leur habit et ami cache, de fourrures synthétiques, de brumisateur d’essences essentielles, etc etc.

attiser à l’aide d’un soufflet

tu te le cares trop dans l’cul béré épic&tou

Attention ! c’est de la perle de bac 2014, épreuve d’histoire :

Les chinois étaient comme les nazis : ils ont juste génocidé moins de gens. Tout est dans la nuance.- Perles du Bac >> Perles du bac 2014 >> http://www.perlesdubac.fr/perles-du-bac-2014.html

semblerait qu’il y ait des réfractaires au » paradigme », hein.

Rôôô dit: 11 juillet 2014 à 18 h 21 min

Je ne comprends pas cette agressivité du trolluscule à l’endroit de bérénice, qui se montre toujours très digne.

Bouguereau fait des émules chez les candidats au bac :

Pour se connaître, il font se faire s’enfoncer profondément en soi et s’interroger sur ce qu’on veux.- Perles du Bac >> Perles du bac 2014 >> Série ES

C’est rare d’être aussi con qu’un éditeur.

L’un des moins nuls, après 103 ans d’existence, n’a toujours pas compris qu’est-ce que c’est la littérature.

Alors Baby :

http://www.liberation.fr/societe/2014/07/11/manifester-seins-nus-est-ce-de-l-exhibition-sexuelle_1061924

Pablo75 dit: 11 juillet 2014 à 18 h 50 min

Quand un vrai con s’exprime c’est toujours un bonheur.

« Le Spleen de Paris de Baudelaire, notamment, pourrait être analysé comme l’expression nouvelle d’une transformation de l’expérience dans la modernité ».

(Widergänger)

Si, quand même, il y a plus con qu’un éditeur: un prof de littérature…

Pas de confusion, Pablo, entre le style direct et le style indirect, voyons ! Faute classique niveau 6ème :

« n’a toujours pas compris qu’est-ce que c’est la littérature. »——> n’a toujours pas compris ce qu’est la littérature…

@ Emmerveillé

« Quand un vrai con s’exprime c’est toujours un bonheur. »

Merci de nous rendre heureux.

Merci de nous rendre heureux. (Pablo)

Wwwwwwwwwwaaaaaarrrrrfffffffffffff !!!!!!!!!!!

@ Widergänger

Merci pour la correction.

(Je n’ai jamais étudié le français – pour ne pas avoir la tentation de changer de langue).

@ Widergänger

À chaque fois que je te lis sur Baudelaire je pense à l’aphorisme de Rozanov où il dit que si quelqu’un fait son éloge le jour de son enterrement il sortira de sa tombe pour le gifler.

Pablo75 dit: 11 juillet 2014 à 19 h 09 min

Wwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrfffffff !!!!!!!!!!!!!!

D’ailleurs, pour un auteur, gifler un prof de littérature ça doit être un plaisir extraordinaire…

Michel Alba, vous affirmez que la portée de la Shoah dépasse tous les autres génocides. Votre affirmation mérite un développement, vous devriez savoir argumenter, n’avez vous pas une longue expérience de vous exprimer par écrit ? Concours d’agrégation, par exemple. Je n’ai rien contre le concept que le travail des nazies fut exemplaire, paradigmatique (très vilain mot), mais j’aimerais que vous vous expliquiez, introduction, thèse, antithèse etc… je suis certainement intellectuellement limité, ce qui ne veut pas dire que vous soyez, vous, la voix de la vérité, pour Dieu, nous avons un correspondant autoproclamé. Voyez vous, Michel Alba, Oniséphore Vordemwald, a une supériorité sur vous, il sait écrire des textes (sur son Blog) qui soient compréhensibles. Vous, vous faites des effets de manches, comme un avocat exité. Franchement, Michel, avec vos élèves de 5ème, vous expliquez ou vous vous gargarisez comme sur internet ?

Vous êtes en tant qu’intellectuel liseur/lecteur, une sorte de m’as-tu-vu, sauf que vous faites défiler une liste de vos lectures, sans rarement développer sur un sujet précis. Vous n’êtes pas vraiment un passeur, trop imbu de voix-même, trop prêts à péter les plombs, ne supportant aucune critique, ni même le moindre questionnement.

« je lisais dans l’ « Histoire de la Chine », de René Grousset, la description des atrocités du temps des Royaumes Combattants. Je crois me rappeler qu’alors les têtes volaient par centaines de milliers,et même, dans les bons millésimes, par millions. » (le révérend père Prébois)

C’est n’importe quoi !

Et quand bien même cela serait, c’est ne rien comprendre à la Shoah que de comparer ceci à cela ! (Widergänger)

Tel n’était pas mon propos. Chaque génocide historiquement répertorié a ses traits spécifiques : la Shoah ne saurait être comparée sans d’attentives précautions au génocide des Tutsi par les Hutu au Rwanda ou au génocide des Indiens d’Amérique par les conquérants européens. Je signalais simplement que le livre de Martin Amis, comme celui de Littell ou comme le film de Benigni semblaient caractéristiques d’une époque où le discours n’est plus toujours le discours obligé de naguère, et qui semble coïncider avec la disparition des derniers témoins directs, des derniers rescapés. Je n’ai rien contre le devoir de mémoire, mais force est de constater que le passage du temps fera que ce devoir sera de moins en moins observé et que, dans un siècle ou deux, on parlera probablement de la Shoah comme d’une des atrocités de masse dont l’histoire humaine n’est pas avare, sans en faire une sorte de paradigme indépassable du meurtre de masse. Nous sommes dans une relation temporelle à la Shoah qui est à peu près celle que les contemporains de Louis XIII entretenaient avec les guerres de religion. Les souvenirs sont encore vifs. Le génocide des Juifs suscite encore aisément les émotions et les passions dans une Europe dont la structure politique est à peu de choses près celle qui était la sienne avant 1940. Mais dans deux ou trois siècles, qu’en restera-t-il ? Bien des événements du XXe siècle que nous considérons comme majeurs feront, pour nos lointains descendants, figure de détail, et ne susciteront plus que l’intérêt d’une poignée d’historiens.

A propos, j’ai retrouvé dans l’ « Histoire de la Chine » de René Grousset , le passage qui avait suscité mon ébahissement vers l’âge de douze ans. Il écrit :

» Les luttes entre Royaumes combattants devenaient inexpiables. Au lieu de tirer noblement rançon des prisonniers, les vainqueurs, désormais, les faisaient exécuter en masse. Les soldats du royaume de Ts’in, le plus belliqueux de tous les Etats rivaux, ne recevaient leur solde que sur présentation de têtes coupées. Dans les villes prises d’assaut, voire prises par capitulation, la population toute entière, femmes, vieillards, enfants, était le plus souvent égorgée. Remettant en honneur les pratiques cannibales de l’humanité primitive, les chefs, pour accroître leur prestige, n’hésitaient pas à jeter l’ennemi vaincu dans des chaudières bouillantes, et à boire cet horrible bouillon humain, mieux encore, à obliger à en boire les parents de leur victime ».

A vous dégoûter du Viandox. Un peu plus loin, Grousset se livre à un bref décompte des coupages de tête, sur une période d’environ soixante-dix ans :

« Seules les annales des rois d’Assyrie, les Sennachérib et les Assourbanipal, étalent un tel luxe d’atrocités. En 331, T’in fait prisonnière l’armée de Wei et décapite 80 000 hommes. En 318, Ts’in disperse la coalition de Wei, de Han et de Tchao qu’avaient aidés les Huns, et coupe 82 000 têtes. En 312, Ts’in bat Tch’ou et coupe 80 000 têtes. En 307, on se contente d’un tableau de 60 000 têtes. Mais avec l’avènement du roi Tchao-siang (il régnera sur le Ts’in de 306 à 251), les fêtes seront plus somptueuses. En 293, il bat Han et Wei et s’offre pour commencer un butin de 240 000 têtes. En 275, campagne contre Wei : 40 000 têtes seulement. En 274, nouvelle expédition contre le même adversaire : cette fois, 150 000 têtes. En 260, grand succès sur le Tchao : « bien qu’on eût promis la vie sauve aux ennemis, on en décapita plus de 400 000 ».

Quel rapport entre ces atrocités et celles de la Shoah ? Aucun, semble-t-il : plus de deux millénaires les séparent, les motivations et les méthodes des tueurs diffèrent du tout au tout. Seulement, si la Shoah nous bouleverse autant, c’est qu’elle intervient en un temps où l’Humanité, en Occident tout au moins, s’est habituée benoîtement à croire au progrès, et pas seulement au progrès scientifique et technique, mais au progrès politique, social, moral et spirituel. Rien que ça ! On comprend que beaucoup aient eu du mal à accepter une telle régression et que les thèses de Hannah Arendt sur la banalité du Mal soient encore difficiles à avaler pour certains.

Techniquement parlant, la Shoah représente, sur les massacres de masse qui l’ont précédée, un progrès certain : en quatre ans à peine, les Nazis ont largement dépassé, sur une population soigneusement ciblée, les scores des Royaumes Combattants ou des conquérants de l’Amérique. Mais elle ne nous a rien appris du tout sur l’énormité atavique et apparemment inguérissable de la cruauté humaine à travers les âges. Et ce n’est qu’un début : attendons la suite ! Les inconditionnels du progrès humain ont du souci à se faire. On n’a encore rien vu.

Qui est ce TKT ? Il commente souvent ici ?

@Pablo

Pour comprendre ce que veut dire « une transformation de l’expérience dans la modernité », mon petit chéri, il faut lire le fameux article de W. Benjamin, « Le narrateur » sur les romans de Leskov. C’est un article célèbre qu’il est bon de relire de temps en temps quand il parle déjà des poilus qui reviennent muets des tranchées sans arriver à verbaliser leurs expériences comme le faisaient jadis les conteurs, quand il dit, en opposant roman et tradition épique de la vérité, que le conteur donnait souvent des conseils : « Le narrateur (sous-entendu de la tradition orale) emprunte la matière de sa narration, soit à son expérience propre, soit à celle qui lui a été transmise. Et ce qu’il narre devient expérience pour qui l’écoute. Le romancier, au contraire, se tient à l’écart. Le lieu de naissance du roman est l’individu solitaire, qui ne peut plus traduire sous forme exemplaire ce qui est en lui de plus essentiel, car il ne reçoit plus de conseils et ne sait plus en donner. » Cette analyse tout à fait remarquable peut servir à comprendre notamment la fin parodique d’un poème comme « Assommons les pauvres ! » de Baudelaire avec un conseil qui relève de l’humour noir du narrateur qui parodie la structure du récit oral par ce genre de conseil, après avoir copieusement rossé le mendiant : « Il m’a bien juré qu’il avait compris ma théorie, et qu’il obéirait à mes conseils./ Qu’en dis-tu, citoyen Proudhon? »

On voit par là que Baudelaire est vraiment à la jonction de deux mondes et qu’il a parfaitement bien compris ce qu’il était en train d’davenir à son époque, le roman d’une expérience de l’indicible, dont la Shoah est l’aboutissement extrême.

TKT, vous êtes simplement un petit frustré haineux. Assez banal, surtout sur les blogs !

tu te le cares trop dans l’cul béré épic&tou

Je parlais d’u feu à attiser, rien de plus, vous mélangez toutes les guerres et n’y connaissez rien en coloscopie.

TKT dit: 11 juillet 2014 à 19 h 18 min

Thierry Kron je crois bien que vous l’êtes.

@révérend père prébois

Si telle n’était pas votre intention, fort bien. Mais on pouvait avoir de sérieux doutes.

Le problème, par ailleurs, ne se réduit pas à un « devoir de mémoire », qui n’est pas appelé à durer de toute façon et ne l’a jamais prétendu. Le problème n’est pas là. il est dans le sens et la portée de la Shoah comme paradigme de nos société démocratique d’une société de techno-science. C’est ce que vous n’avez pas compris.

Calbut

« Je remarque qu’il n’y a plus de première classe dans le métro. C’est très gênant. Surtout que ma voisine me drague, semble-t-il. Or elle est visiblement d’origine populaire. Je ne sais plus où me mettre.

En plus, elle lit mes textes par-dessus mon épaule. »

Merci pour cette tranche de vie en direct, un véritable ‘moment de grâce’!

(JC) »mes copains psys, morts de rire »

tu parles ! ils se forçaient par politesse et pitié

« la population palestinienne de Gaza, assez bête pour applaudir,

ils n’attendent que PQ pour devenir intelligents

Je ferais remarquer simplement au révérend père prébois que l’expression « paradigme indépassable » n’a guère de sens. Quand on paradigme n’a plus de sens, on change simplement de paradigme. On ne peut pas dépasser un paradigme, ça ne veut rien dire.

« Le Clézio correspond absolument à cette période de repentir de l’Occident qui fait place aux autres cultures. »

Le Clézio est de culture mauricienne et a vécu, grandi, aussi en Afrique

« les autres peuples ont adopté les valeurs de l’Occident. »

Elles leur ont été octroyées avec douceur et gentillesse, pour leur bien

Michel Alba, vous êtes un « grand » frustré haineux; vrai, à coté de vous je suis un enfant-de-cœur.

Vous haïssez avec une certaine expertise.

Je n’ai pas de haine contre vous, vous n’êtes qu’un tigre de papier-recyclé, je me demande quand même, comment un homme comme vous, peut avoir la responsabilité d’enfants de 5ème ? On aurait dû vous faire passer prof de terminale, vous feriez (peut-être) moins de dégât ? MàC vous trouvait bon prof, une sorte de Dr. Jekyll and Mr. Hyde ?

Mes hommages à votre avocate et souhaitez lui des vacances de récupération !

Encore un qui croit pertinents les éléments biographiques d’un écrivain…!

TKT, un snob en culotte tyrolienne… avec un nœud pap. Un bouffon, quoi !

« vivre avec les Indiens un bout de temps. Mais cela ne fait pas une histoire, un monde, une civilisation »

même pas honte …le délire euh l’humour ravageur de ML ! il peut se permettre d’être ethnocentrique, civilisé et culturé comme il est ah ah

amen, encore un troll à la petite semaine…

Un laborieux, un essoufflé…

c’est dommage que ML se mette parfois à autant délirer, il a un côté sympa malgré tout , ne l’accablons pas

Des jours je comprends les rats… qui abandonnent le navire…

TKT l’helvète :

https://www.youtube.com/watch?v=oQSPRFbapZE

«…que vous pensez du dernier Banana Yoshimoto » (rappel)

Roman de formation en forme de fable. Beaux personnages.

Le problème n’est pas là. il est dans le sens et la portée de la Shoah comme paradigme de nos société démocratique d’une société de techno-science. C’est ce que vous n’avez pas compris.(Widergänger)

Je l’ai parfaitement compris. C’est que vous ne m’avez pas bien lu. Comme paradigme d’une société démocratique, on peut trouver mieux que la Shoah, c’est sûr. Au fait, quel sens donnez-vous au mot « paradigme » ?

J’ai expliqué tout ça ci-dessous. Vous n’avez plus qu’à le lire.

bouguereau dit: 11 juillet 2014 à 13 h 21 min

qui est d’accord se manifeste après moi

..on le saura..en octobe..baltringue.com..

En attendant, on peut toujours lire Guy Ceinture, la célèbre mascotte de la RDL.

Bon, c’est toujours la même chose, c’est nul et grossier, ça croit que ça sait tout. Mais on n’est ‘cor’ en octob’!

Hé, ta gueule Guy Ceinture…

S’il te plaît, dessine-moi un paradigme.

http://marketing-des-services.com/2013/09/09/sil-te-plait-dessine-moi-un-beau-service/

Du « capitalisme artiste » et de son rapport à l’économie des services

Par Benoît Meyronin, Professeur à Grenoble Ecole de Management et Directeur R&D de l’Académie du Service

Un nouveau paradigme qui répond à de nouvelles aspirations : ni produit, ni service, mais des « expériences »

Pour nos deux auteurs, il s’agit là d’un véritable changement de paradigme, dans la mesure où « à un capitalisme axé sur la production s’est substitué un capitalisme de séduction focalisé sur les plaisirs des consommateurs par le truchement des images et du rêve, des formes et des récits » (Ibid.). Les sociologues, philosophes et autres anthropologues sont nombreux en effet à analyser cette évolution de la consommation : la force des affects, la part du jeu, les émotions partagées, les sensations, le Beau… sont devenus omniprésents. Ainsi, pour Michel Maffesoli ce sont « la recherche de la qualité de vie, l’importance de l’imagination et l’expérience du présent qui, de plus en plus, prévalent » (in Homo eroticus. Des communions émotionnelles, 2012, p. 65).

Quand l’informatique s’affole, ce n’est jamais bon signe…

Paradigme :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme

Michel Alba (peut-être écrit par JC):

Un je suis Français, deux les Suisses ne s’habillent pas en Bavarois ou Tyroliens. Trois, malheureusement pour moi, je ne ressemble pas à ce Bavarois. Mauvais choix, question marketing négatif, vous êtes assez nul.

bouguereau dit: 11 juillet 2014 à 20 h 21 min

Sublime, Guy Ceinture!

« Publié en France en 1998, La Flèche du temps* a cette incroyable singularité de commencer par la fin. Véritable exploit littéraire, le roman nous fait revivre la vie d’un médecin nazi à reculons. »

Un problème ?

Martin Amis : « La fiction est un art érotique »

http://www.philomag.com/les-idees/entretiens/martin-amis-la-fiction-est-un-art-erotique-9348

bouguereau dit: 11 juillet 2014 à 20 h 21 min

..ha c’est dégueu

J’approuve la naissance de ce comité des amis de Guy Ceinture. Quelle forme! Quel…fond!

Widergänger, vous reprenez mes arguments les plus intelligents.

TKT dit: 11 juillet 2014 à 16 h 33 min

Moi aussi je suis bien d’accord avec vous TKT

Encore de la littérature porn and chic, pour happy few, on dirait, non ?

La jalousie primaire et infantile marquée par certain sur la relation amoureuse qui dura quinze ans entre Yann Andrea Steiner (et de trois, je le cherchais pourtant, il est là Yann Andrea)et Duras montre l’immensité de sa frustration sexuelle : rien d’autre ; c’est piteux aucun autre mot ne me vient à la bouche.

JC dit: 11 juillet 2014 à 20 h 35 min

Widergänger, vous reprenez mes arguments les plus intelligents.

JC, Alba, rions un peu !

Hurhurkhurk!

Ma reflexion de 20h37 concerne la » production » du fils Amis.

Widergänger dit: 11 juillet 2014 à 17 h 17 min

Bien sûr qu’un mort vaut un autre mort

Ben non, pas du tout : il y a les morts qui sombrent dans l’oubli d’autres qui sont bouffés par les sardines. D’autre encore quand on retrouve sa gourmette on est tout transi de bonheur parce qu’on sait soudain où son avion fut abattu.

Et puis, il y a tous les morts qui ne sont pas morts : Duras, Kessel, Gary. Des vivants prégnants.

rose dit: 11 juillet 2014 à 20 h 39 min

Sauf qu’Andréa a eu la malheur de confondre amour et admiration. Sa vie en a été bousillée, confisquée, et il en est mort avant l’âge, ça fait beaucoup.

Ma reflexion de 20h33 concerne Guy Ceinture.

http://www.youtube.com/watch?v=clzC4BBgJ0Y

C’est parce qu’au delà d’une certaine distance c’est trop. Voilà pourquoi ils quittent.

RIP dit: 11 juillet 2014 à 20 h 46 min

Réflexion aussi débile que ce que j’ai lu précédemment une couche épaisse.

C’est son choix, il a le droit.

Qui êtes-vous pour juger autrui ?

Lui a dit amour. C’est mêlé d’admiration. Cela ne regarde personne qu’eux deux.

A force de dégueulasseries.

Effectivement !

Je constate celui qui commence à chercher à se faire pardonner. Mais quelles simagrées !

Widergänger dit: 11 juillet 2014 à 17 h 17 min

Bien sûr qu’un mort vaut un autre mort

Quel con, celui-là. On dirait du Ionesco.

Rose, renseignez-vous. Duras a fait croire à Andrea qu’il avait besoin d’elle, alors que c’était le contraire. Il l’a dit lui-même. Elle a été impitoyable. On devrait la juger post-mortem pour assassinat.

Un inconnu qui passe dit: 11 juillet 2014 à 20 h 52 min

Widergänger dit: 11 juillet 2014 à 17 h 17 min

Bien sûr qu’un mort vaut un autre mort

Quel con, celui-là. On dirait du Ionesco.

Sauf que Ionesco est un génie.

heureusement que d’autres cas de figures existent

Un problème ?

MA: Well, there are lots of animals in Lolita, and there are monkeys, charming monkeys, and lots of great dogs. But that sounds more mysterious than most. An opening moment or scene with the Holocaust novel I am doing now, I wanted to—someone falling in what seems like love at first sight in Auschwitz. And the woman is the commandant’s wife and the man is a rather mysterious guy from Berlin who is the nephew of Martin Bormann. And those secondary ideas came up. But then I started it and wrote a 12-page chapter and I thought, It needs another narrator. Maybe two other narrators. So then, a chapter narrated by the commandant. And them I thought, Another narrator, but a smaller one. And that is the leader of the Sonderkommando—do you know what they were?

RB: Yes.

MA: What a job, eh?

pas de bulles

http://www.movinstream.com/video/HsGjCcvabxz/les-bebes-d-evian-nouvelle-pub-avril-2013.html

Je demande Guy Ceinture.

C’est le démon qui vous pousse à commenter, Thierry. Toute addiction est l’œuvre du démon.

Il sait susciter cela en nous.

Je dis ça en connaissance de cause avec toute l’expérience qui est la mienne.

Yann Andréa Steiner est mort à 64 ans, ce n’est pas encore être « vieux », mais ce n’est certainement pas avoir la vie devant soi…

Nous ne parlerions pas de lui, s’il n’avait pas rencontré Marguerite Duras.

Elle s’est servie de lui et lui d’elle. C’est un peu la même chose pour tous les couples, même ceux qui ont le même âge. Dire qu’il s’en tira moins bien qu’elle, est une interprétation.

Marguerite Duras laisse une œuvre littéraire, cinématographique, un Prix Goncourt qui fut un bon choix (ce n’est pas toujours le cas).

Les insultes portées sur elle par le troll fielleux de service, sont un peu ridicules. Jeune, fraiche, Marguerite Duras était assez séduisante. Devenue âgée, sans botox et sans lifting, elle se présentait au naturel.

So what ? Pourquoi ce qui serait acceptable chez un homme, ne le serait pas chez une femme ? Je veux dire avoir la capacité d’attirer un partenaire, par l’intellect ?

Dans les couples qui paraissent mal assortis, c’est souvent le plus jeune ou le plus séduisant des partenaires qui est le plus sincère.

J’ai aussi le souvenir d’Edith Piaf, avec son amant grec.

C’est toujours Piaf qui quittait ses amants…

Le vrai Mick Jagger ?

Après l’humiliation vécue par le Brésil battu 7-1 par l’Allemagne en demi-finale mardi, la chasse aux responsables est ouverte. Et parmi les coupables désignés, on trouve… le chanteur Mick Jagger !

bonsoir.

TKT, oust!

C’est pas une discussion chez le coiffeur.

Duras a fait croire à Andrea qu’il avait besoin d’elle, alors que c’était le contraire. Il l’a dit lui-même. Elle a été impitoyable. On devrait la juger post-mortem pour assassinat.

Les insultes portées sur elle par le troll fielleux de service

Je sais que vous ne pensez pas à moi en écrivant ceci, Thierry, mais à JC. En ce qui me concerne j’ai la conscience tranquille.

Widergänger dit: 11 juillet 2014 à 19 h 44 min

« Encore un qui croit pertinents les éléments biographiques d’un écrivain…! »

Vous pouvez pas comprendre- comme le PQ vous errez dans la cellule de l’illusion absolue

TKT dit: 11 juillet 2014 à 21 h 27 min

ben non : pas du tout.

Cerdan l’a quittée en plein vol. Son Marcel.

elle avait la guigne.

J’connais un mec Ali (baba) qui vous résoud tout ça en deux tours de mains.

Tchikc tchaak : hop là amour admiration séparés puis détestatyion programmée ; ton mec clamse tu t’en balances. Il a d’autres trucs aussi : tu traites ta meuf de thon, de tous les noms d’oiseaux, etc, tu clamses hop elle te regrette pas elle te remplace avec ton infirmier qui a quinze ans d emoins que toi. Et tout.

L’a prend de trucs Ali dans sa calebasse et il plébiscite surtout les « moi je suis un monstre et jaime ça » glagla.

Un mec fin, doué, joueur, cyniqye : son dernier soupir est « ah je vous ai bien eu, bande d’enculés ».

Tu le regardes faire, t’as juste du chagrin : comme devant la mouette engluée de l’Amococadis (2003? ou 2004 ?)

C’est sur le blog carpet airways qui est à Abu Dhabi là où le Louvre a ouvert sa succursale après celle de Lens.

adresse, téléphone / il fait un prix de gros (de pêche au gros)si on est plusieurs. Moi je suis inscrite déjà en liste d’attente, il est archi-booké.

« un jésuite dirait qu’il aurait suffit de le mettre au coin et de l’enculer 4 ou 5 fois et oon aurait pu en faire un commice..mais voilà »

il n’est jamais trop tard

pardon : l’a plein de trucs Ali

Si vous êtes d’accord avec TKT, Rose, sachez en revanche que TKT n’est pas du tout d’accord avec vous.

« vous mélangez toutes les guerres et n’y connaissez rien en coloscopie »

ah enfin un truc marrant

Collège de France dit: 11 juillet 2014 à 21 h 34 min

Bravo.

TKT dit: 11 juillet 2014 à 21 h 27 min

Jeune, fraiche, Marguerite Duras était assez séduisante. Devenue âgée, sans botox et sans lifting, elle se présentait au naturel.

So what ? Pourquoi ce qui serait acceptable chez un homme, ne le serait pas chez une femme ? Je veux dire avoir la capacité d’attirer un partenaire, par l’intellect ?

Dans les couples qui paraissent mal assortis, c’est souvent le plus jeune ou le plus séduisant des partenaires qui est le plus sincère.

>TKT

je ne suis pas sûre que ce soit bien vous. Parfois je doute.

N’empêche, vous commencez à me plaire.

Mais bien sûr ! C’est comme ça que ça se passe l’amour.

Waouh !

Merci de ce com là roboratif !

TKT dit: 11 juillet 2014 à 20 h 10 min

Michel Alba (peut-être écrit par JC):

Un je suis Français, deux les Suisses ne s’habillent pas en Bavarois ou Tyroliens. Trois, malheureusement pour moi, je ne ressemble pas à ce Bavarois. Mauvais choix, question marketing négatif, vous êtes assez nul.

–

– Primo, si TKT est Français, pourquoi vit-il en Suisse ?

– Deuzio, les Suisses adorent s’habiller en Tyrolien, contrairement à ce que prétend TKT.

– Tertio, TKT ressemble furieusement à un Bavarois, quoique il en dise.

elle tient le forme ce soir la rose

Collège de France dit: 11 juillet 2014 à 21 h 34 min

ridicuke : la jalousie est un très vilain défaut. D’ailleurs, déjà ils discutent. Il n’a emmerdé personne lui, n’a eu aucune excuse à faire et ils ont repris leur conversation interrompue depuis dix huit. Normal que cela lui manque à lui. Elle non, elle a eu d’autres potes entretemps : c’est une grande amoureuse, comme Arletty. Et surtout un grand écrivain. Elle a cent ans cette année encore fraîche et séduisante ; elle doit freiner les jeunots. Maintenant qu’Andrea est revenue hop exclusivité tilali tilala.

Andrea Yann Steiner est revenu grrrrrrrrrrrrrrr

Je reconnais Guy Ceinture!

ridicule

aussi je tape ds le noir sur ce p….. de vieux clavier. Vivement un jeune.

un jeune clavier

depuis dix huit ans : ils sont restés séparés dix-huit ans. C’est peu.

Nous, ce sera 68 ans. C’est plus.

C’est 50 ans de plus que Duras et Steiner.

je vous laisse je dois aller arroser mon jardin : et il fait nuit ; c’est à cause de vous si je meurs en me prenant les pieds dans le tuyau d’arrosage et en me tapant la tête contre une pierre qui jonche mon jardin. Vous aurez ma mort sur la conscience bande de bloggueurs impénitents et y’a intérêt à ce que vous le regrettiez et parliez encore de moi en septembre.

De comme j’étais trop douée pour les tartes.

salut

bisous

…

…bon, je retourne à mes jeux » just For Game « ,…

…à prpos!,…si on me trouve un lien pour un jeux avec des cow-boy et indiens et autres guerres entre ranchs!,…question d’anticiper et refaire des films moi-même!,…en solo, oui! égoïste!,…comme tout le monde!,…c’est le système!,…Ah!,…Ah!,…36_37,!…etc!,…

…à très plus tard!,…Ah!,…

…

« Vous aurez ma mort sur la conscience… »

C’est le côté maman méditerranéenne ça… parler de « mère méditerranéenne » ce serait un abus.

Un art érotique… What a job: MA a la tête de l’emploi, si besoin était avec ce physique et cette connaissance du lieu historique, on le voit assez facilement incarner le rôle du chef de camp, inquiétant personnage dont, ne l’ayant pas lu, je ne pourrais préjuger de ses qualités de romancier. Vrai, un peu Brice Hortefeux .

En tout cas érotique ou pas il va lui être difficile de dépasser « Confiteor », j’en resterai là, la flemme.

un jeune clavier

Avec vous Rose et à lire votre prose lénifiante, je n’éprouve pas plus de complexe à ne quasi-rien transmettre d’intelligent, Est-ce un problème ou un travail?

« Après l’humiliation vécue par le Brésil battu 7-1 par l’Allemagne en demi-finale mardi, la chasse aux responsables est ouverte. »

Pourtant l’explication est simple:

Je veux dire avoir la capacité d’attirer un partenaire, par l’intellect ?

Oui et puis de toutes les manières ne s’agit-il pas toujours de cette affreuse histoire de rapport de pouvoir qui se joue aussi bien au lit que dans un salon, l’important étant de remporter la joute qu’elle se dessine oratoire écrite ou orale, bref de b… n….. l’adversaire ou le partenaire?

Widergänger dit: 11 juillet 2014 à 17 h 17 min

Bien sûr qu’un mort vaut un autre mort

Bien sûr que non. Il est devenu fou, ou quoi? Un mort Juif vaut infiniment plus qu’un autre mort. Surtout quand l’autre mort est Palestinien. Alors là, c’est même pas la peine d’en parler.

Widergänger dit: 11 juillet 2014 à 17 h 17 min

Bien sûr qu’un mort vaut un autre mort

Bien sûr que non. Cela reviendrait à dire que le mort Adolf Hitler vaut le mort Albert Einstein. A relire à ce sujet le célèbre « discours aux morts » que Giraudoux a placé dans la bouche d’Hector ( ou d’Ulysse

? peu importe, eux se valent) dans « La guerre de Troie n’aura pas lieu ».

semblerait qu’il y ait des réfractaires au » paradigme », hein. » C’est marrant à lire réfractaire me revient « l’étoile des amants », ainsi sommes nous constitués d’une marqueterie qui va du plus simple à l’inextricable réseau d’interférences sur le sens courant des mots, réfractaire, qui retient la chaleur, l’auriez vous lu? Un vieux Sollers d’un précédent séjour au pays des vivants, en amoureux impénitent.

bouguereau dit: 11 juillet 2014 à 20 h 10 min

c’est dommage que ML se mette parfois à autant délirer, il a un côté sympa malgré tout , ne l’accablons pas

un jésuite dirait qu’il aurait suffit de le mettre au coin et de l’enculer 4 ou 5 fois et on aurait pu en faire un commice..mais voilà

Quoique.

A partir d’aujourd’hui Bouguereau sera enculé tous les jours, mais ça changera rien.

Onésiphore de Prébois dit: 11 juillet 2014 à 19 h 21 min

Nous sommes dans une relation temporelle à la Shoah qui est à peu près celle que les contemporains de Louis XIII entretenaient avec les guerres de religion.

Peut-on vraiment comparer ? La Saint-Barthélémy autorisée par Charles IX, c’est d’abord une affaire de bonne grosse politique Autriche). Le souvenir ensuite conserve ce caractère politique. L’extermination, durant la seconde guerre mondiale en particulier, reste probablement d’essence différente.

(Autriche), Trommelfeuer !

Ha les jaizes ça c’est des gars de la mécanique quantique… La superposition !

@ Un inconnu qui passe

« Ionesco est un génie. »

Et la Duras aussi, tant qu’on y est, non?

Boutpasmou, N’êtes-vous pas vous-même « la salope » du service?

Bérénice, vous squattez littéralement ce blog, pour dire tout et n’importe quoi sans retenue.

Ça commence à me courir sur le haricot.

Quelle plus-value pensez-vous apportez avec toutes ces considérations tentaculaires ?

Et en plus vous vous permettez de poser des questions sans arrêt. Heureusement que personne n’y répond.

@Pablo. Le Journal en Miettes.

@Bérénice, impossible de vous répondre sur votre registre : je ne bois que de l’eau.

Duras, c’est plutôt un mauvais écrivain avec des lueurs de génie.

J’allais le dire.

Le nombre de connards qui me plagient grandit tous les jours.

Bouguereau, contrairement à ce que tu crois, je ne suis pas l’inventeur de « Guy Ceinture » et crois bien que je le regrette, ça te va comme un g… .

Il y a eu plus d’une histoire d’amour à Auschwitz. L’une d’entre elles est racontée par Erich Hackl :

— Erich Hackl, Le Mariage d’Auschwitz Une histoire, trad. de l’allemand par Chantal Le Brun Keris, Éditions Viviane Hamy, 2003.

Le 18 mars 1944, dans le camp de concentration d’Auschwitz, un mariage fut célébré. Rudolf Friemel, Autrichien, ancien engagé dans les Brigades Internationales, était un prisonnier politique. Exilée d’Espagne, Margarita Ferrer l’avait rejoint afin d’officialiser leur union.

Il y a eu aussi une histoire d’amour connue entre un SS de Auschwitz-Birkenau et une déportée juive qui travaillait au Canada, qui a survécu grâce à cette liaison, et a vécu ensuite après la guerre aux Etats-Unis.

D un danseur ou une qu’importe son nom défendait l’idée que sans amour nul ne peut se révéler, se trouver et atteindre sa plénitude, lisez ces choses bazardées au hasard comme résultant de la carence.

@ Boutpasmou

« Le Journal en miettes ».

Archi-nul.

Bon portrait de Martin Amis dans « So British » (Gallimard), de Florence Noiville, très bonne plume et anglophile distinguée.

Le nouveau Midnight’s Children/Enfants de minuit est arrivé: In The Light of What We Know, de Zia Haider Rahman. Attention, chef d’oeuvre. Et comme TS Eliot, l’auteur est banquier.

Un faux air de Richard Widmark.

Ce qui est sans grand intérêt.

Latéralement.

les « Missions Stendhal » du Quai d’Orsay (Passou)

—

Hommage à Yves Mabin, créateur du programme.

De bien bons bouquins ont été muris lors d’une Mission Stendhal: « Le Pays du long nuage blanc », de Charles Juliet, et surtout « Kampuchéa », de Patrick Deville, essentiel sur l’Asie du sud-est continentale. « Peste et choléra », sorte de suite au précédent, à l’écriture aussi libre que l’est son sujet, Alexandre Yersin.

Nazisme = Yersinia pestis. Retour au sujet après un petit détour stendhalien.

Ne laissons pas passer cette occasion de répéter un point de vue qui se défend :

le duo Duras/Andrea était du plus haut comique. Bouffonnade ! Spectaculairement sot : le vieux boudin délirant et le jeune couillon admiratif, …faut pas rigoler, tout de même !

Si c’est ça l’Amour, préférons lui le nougat…

« Bien sûr qu’un mort vaut un autre mort »

La preuve que non. Vous avez des guerres tribales, de pouvoir ou de religion en Afrique qui durent depuis des années, faisant des dizaines de milliers de morts, femmes et enfants compris. Tout le monde s’en fout. Peuvent bien crever, ces sauvages …

Une photo d’un gazaoui du Hamas en larmes, portant dans ses bras un enfant maquillé au ketchup… et hop ! Voila un mort qui compte ! Obscène… mais vrai.

Il y a des morts importants et d’autres qui n’existent pas. Ni vivants, ni morts, ils ne sont rien. Rien…

J’en termine pour aujourd’hui avec cette remarque, pleine de bon sens, franche et sincère :

Il est temps que le Peuple Palestinien chasse de sa Terre Natale l’intrus Juif qui le colonise sans remord au nom de ce fascisme sioniste qui nous rappelle les heures les plus sombrement nauséabondes de l’histoire des années 30. Palestine vaincra !

Et là, j’ai bon !… Excellente journée à tous. Martin Amis ? A suivre …

Buvons un thé en attendant l’apparition de Guy Ceinture.

« lequel lecteur aurait eu à assumer l’abjection au nom d’une appartenance commune à l’humanité. »

ne serait-ce déjà qu’à lire certaines « saillies » ici, par exemple, il est salutaire de ne pas trop se salir les yeux.

N’empêche, la tafiole de Porquerolles lance ici ses « sos cocu » ?

pour ML:

« Jordan Fox, un acteur porno gay, a déclenché une vive polémique après avoir publié sur Facebook une photo de lui, dans une pose « érotique », devant le camp d’Auschwitz – Birkenau. »

http://www.jeanmarcmorandini.com/article-293931-la-photo-d-un-acteur-porno-francais-a-auschwitz-fait-scandale.html

« Mick Jagger de la littérature »

Pierre qui roule n’amasse pas mousse.

« porno gay »

…Le nouveau paradigme!?

la Shoah des armes dit: 12 juillet 2014 à 7 h 59 min

Quel pseudo ! une idée géniale à vous de grand matin ?

ça vous plaît pas tout ce déballage psycho-pornographique ?

Il faut adresser une réclamation au « taulier », qui a ,en matière de littérature du dérapage », des goûts très sûrs.

Souvenez-vous, petit, jean le petit, était son nom.

Vous avez essayé la concordance » amis et psychanalyse », in english ?

Eh bien ça matche.

Bon week-end

Dans les arbres, des journées entières, notre guenon rend la justice risible jusqu’en 48.

Plutôt que votre gigolo, madame perchée là-haut, ÉCORCES de Georges Didi-Huberman éd.de Minuit 2011 :

« C’est le simple « récit-photo » d’une déambula

tion à Auschwitz-Birkenau en juin 2011. C’est la tentative d’interroger quelques lambeaux du présent qu’il fallait photographier pour voir ce qui se trouvait sous les yeux, ce qui survit dans la mémoire, mais aussi quelque chose que met en œuvre le désir, le désir de n’en pas rester au deuil accablé du lieu. C’est un moment d’archéologie personnelle, une archéologie du présent pour faire lever la nécessité interne de cette déambulation. C’est un geste pour retourner sur les lieux du crématoire V où furent prises, par les membres du Sonderkommando en août 1944, quatre photographies encore discutées aujourd’hui. C’est la nécessité d’écrire – donc de réinterroger encore – chacune de ces fragiles décisions de regard. »

» On ne dit pas la vérité avec des mots (chaque mot peut mentir, chaque mot peut signifier tout et son contraire), mais avec des phrases. Ma photographie de la « route du camp » n’est encore qu’un pauvre mot. Il demande donc à être situé dans une phrase. Ici, la phrase n’est autre que mon récit tout entier, récit de mots et d’images inséparés. Mais un même mot ne prend sens qu’à être utilisé dans des contextes qu’il faut savoir faire varier, éprouver : des contextes différents, des phrases, des montages différents. Par exemple le montage qui consisterait, après avoir solitairement arpenté cette route, à scruter les visages de ceux et de celles qui y passèrent, un jour de mai ou de juin 1944 : ces visages que l’officier nazi photographia sans les regarder, mais qui nous regardent aujourd’hui depuis les pages atterrantes – terre à terre et terrifiantes, si simples et vertigineuses en même temps – de Y Album d’Auschwitz. »

G. Didi-Huberman, opus cité.

« une archéologie du présent pour faire lever la nécessité interne de cette déambulation »

Beurk;ça fleure bon le psy en quête de marché ça.

Y’en a qui n’ont pas honte de faire le trottoir des lettres et démarcher ainsi.

Bon matches !

lire : de l’ Album d’Auschwitz.

Que faut-il opposer à l’ exhiber/cacher de votre porno gay?

Ce qui remonte à la surface.

» Je sais que certains sites des camps nazis – celui de Buchenwald, notamment – ont dû faire appel à la compétence d’archéologues professionnels pour interroger les sols, fouiller les profondeurs, exhumer les vestiges de l’histoire. À Birkenau, le sol du Kanada II – zone dont il ne subsiste plus aucun baraquement – « dégorge encore de la misérable richesse des victimes des SS », comme l’écrit Jean-François Forges dans son récent Guide historique d’Auschwitz : couverts, assiettes, récipients en étain ou en émail, fragments de verres ou de bouteilles.

Dans un magnifique petit texte intitulé « Fouille et souvenir », Walter Benjamin a rappelé – à la suite de Freud – que l’activité de l’archéologue pouvait éclairer, par-delà sa technique matérielle, quelque chose d’essentiel à l’activité de notre mémoire. « Qui tente de s’approcher de son propre passé enseveli doit faire comme un homme qui fouille. Il ne doit pas craindre de revenir sans cesse à un seul et même état de choses – à le disperser comme on disperse la terre, à le retourner comme on retourne le royaume de la terre. » Or, ce qu’il trouve, dans ce ressassement dispersé, toujours remonté du temps perdu, ce sont « les images, qui, arrachées à tout contexte antérieur, sont pour notre regard ultérieur des joyaux en habits sobres, comme les torsi dans la galerie du collectionneur. »

Cela signifie deux choses au moins. D’une part, que

l’art de la mémoire ne se réduit pas à l’inventaire des objets mis au jour, des objets clairement visibles. D’autre part, que l’archéologie n’est pas seulement une technique pour explorer le passé, mais aussi et surtout une anamnèse pour comprendre le présent. C’est pourquoi l’art de la mémoire, dit Benjamin, est un art « épique et rhapsodique » : « Au sens le plus strict, le véritable souvenir doit donc, sur un mode épique et rhapsodique, donner en même temps une image de celui qui se souvient, de même qu’un bon rapport archéologique ne doit pas seulement indiquer les couches d’où proviennent les découvertes, mais aussi et surtout celles qu’il a fallu traverser auparavant. » Je ne prétends donc pas, en regardant ce sol, faire émerger tout ce qu’il cache. J’interroge seulement les couches de temps qu’il m’aura fallu traverser auparavant pour parvenir jusqu’à lui. Et pour qu’il vienne rejoindre, ici même, le mouvement – l’inquiétude – de mon propre présent. »

ÉCORCES de G. Didi Huberman p 64-65

..que de mots collants

…Le nouveau paradigme!?

on dirait du calbut

Buvons un thé en attendant l’apparition de Guy Ceinture

ma mère de ma mère..tant d’amour

Si c’est ça l’Amour, préférons lui le nougat…

haaaa..de la sagesse

En 260, grand succès sur le Tchao : « bien qu’on eût promis la vie sauve aux ennemis, on en décapita plus de 400 000″

méfiance jean marron..les chiffes en ces temps étoye aussi de la tartarinade..il impressionnait et couvrait de gloire..au sujet de gengis les historiens ne savent trop quoi penser tant il sont dingue..une de ses phrases est resté célébre montant a cheval il voulait partir et un de ses aides de camp lui aurait répondu que le massacre des prisonniers n’était pas achevé « depuis quand faut il tant de temps pour tuer 50 000 hommes »

bon keupu sonne le rappel..tout les deux harnaché prêt à bondir des 6 h..la prochaine fois je sévirais..yaaa! nach pléyel!

@ la Shoah des armes dit: 12 juillet 2014 à 9 h 39 min

Un Pikolo, dans l’univers concentrationnaire d’Auschwitz, est l’adjoint du kapo, un détenu choisi par celui-ci pour son service personnel ; c’est aussi le surnom que Primo Levi donne à un jeune juif alsacien rencontré peu après son arrivée au camp : « Jean était un Pikolo exceptionnel. Il joignait à la ruse et à la force physique des manières affables et amicales : tout en menant avec courage et ténacité son combat personnel et secret contre le camp et contre la mort. » De ce Pikolo, Primo Levi fera le héros du plus beau chapitre de son livre Si c’est un homme.

http://www.laffont.fr/site/il_m_appelait_pikolo_&100&9782221109090.html

par opposition à la psycho-pornographie du pseudmisé « jean petit »

« Le problème n’est pas là. il est dans le sens et la portée de la Shoah comme paradigme de nos société démocratique d’une société de techno-science. C’est ce que vous n’avez pas compris. »

Widergänger, on vous a connu mieux inspiré! Comment écrire une aussi monumentale connerie! Il ne vous est jamais venu l’esprit que la victoire sur le nazisme, compte-tenu des formidables moyens industriels mis en œuvre par les DEMOCRATIES anglaise et américaine pouvait être considérée à meilleur droit comme le « paradigme de nos société démocratique d’une société de techno-science. »?

Réfléchis deux minutes mon bon ML…Tu oublies toujours que les auteurs de la shoah ont été vaincus…et par qui? Par les démocraties! Et comment? par la techno science appliquée à la guerre!

Je réponds d’avance à ceux qui objecteront que l’Urss n’était pas une démocratie et a participé à la chute du nazisme: elle ne l’a fait que contrainte et forcée par l’attaque de Hitler et n’aurait pas pu s’en sortir seule sans l’aide matérielle des USA et l’ouverture d’un second front à l’ouest…et tout a commencé par la sublime résistance de la plus vieille démocratie du monde: l’Angleterre.

L’Onésiphore du 11/07 19h21 est irréfutable, à son erreur près sur le génocide des indiens. Les espagnols n’ont jamais voulu exterminer les indiens dont ils avaient doublement besoin, comme main d’œuvre (l’importation d’esclaves était très couteuse) et comme bons catholiques (point de vue de l’Eglise et notamment des jésuites). Une très bonne source:

« Seven Myths of Spanish Conquest » de Matthew Restall, 2003, Oxford University Press

bouguereau dit: 12 juillet 2014 à 9 h 50 min

..que de mots collants

ça assure la cohérence et la cohésion sociale, que le peuple s’amuse!

Un pikolo, une pikoli?

745

commentaires