Les fantômes de l’hôtel Aletti et ceux de la Maison indigène

Mais où, dans quel roman et sous la plume de quel écrivain, n’y a-t-il pas au moins un chapitre sur l’épidémie ? Chaque jour, il en pleut comme à Gravelotte. A croire que l’on voudrait se rassurer en examinant comment cela se passait dans la fiction en d’autres siècles et d’autres époques. La Fontaine, Daniel Defoe, Thomas Mann, José Saramago, Boccace, Mary Shelley, Stephen King, Richard Ford (la liste s’allonge de jour en jour) etc sans oublier Albert Camus, bien sûr, dont l’Obs nous assure qu’il avait « vraiment tout prédit, étape par étape » ! Basta ! Un article du New Yorker résume tout ça d’un trait :

« Dans la littérature de pestilence, la plus grande menace n’est pas la perte de vies humaines mais la perte de ce qui nous rend humains ».

Nous prend alors l’envie d’en sortir, de fuir les histoires de confinement et les huis-clos, notre bibliothèque-à-la-maison n’ayant décidemment pas vocation à être aussi anxiogène que le Journal télévisé en le prolongeant. En sortir pour naviguer soit en sources sûres du côté des classiques, soit dans les parages des nouveautés sacrifiées. Car il y en a eu juste « avant », à la veille du grand bouleversement. Le temps d’être envoyées à la presse, d’être déballées des caisses et mises en pile par les libraires et il a fallu tirer le rideau. Ces livres morts-nés pour le public reparaitront-ils au début de l’été (peu probable) ou à la rentrée (mais quid du programme prévu initialement ?) ? On imagine l’angoisse de l’auteur qui a trimé trois ans pour écrire son livre et qui le voit disparaitre au bout de trois jours. Idem pour les cinéastes, peintres, photographes, dramaturges.

Parmi les livres que j’ai reçus, il en est trois qui m’ont hélé tant ils se rejoignent, encore que leurs factures soient antagonistes. Ce qui les relie pourtant ? L’Algérie, celle d’autrefois. Sixième roman du tandem Canesi & Rahmani, Ultime preuve d’amour (270 pages, 18,50 euros, Anne Carrière) s’ouvre sur la journée du 19 mars 1962, date qui sonne la fin de l’Algérie française mais pas celle de la guerre d’Algérie -pour cela il faudra attendre le massacre des européens à Oran quatre mois plus tard et la proclamation de l’indépendance. Depuis, une forme de guerre se poursuit entre Français et Algériens, ailleurs et par d’autres moyens, dans les esprits. Quatre personnages principaux. Chacun sa partition, son point de vue, sa propre note dans ce roman choral, plein de frémissements, de pudeur, de délicatesse à peine troublée par la violence des ultras des derniers temps de l’Algérie française après le cessez-le-feu.

On perçoit les événements à l’écoute d’Europe 1 sur le Radiola tandis qu’au Triomphe, on projette Babette s’en va-t-en guerre. Pierre Leroy, pied-noir, lecteur de l’Echo d’Alger, étudiant en médecine, militant OAS jusqu’à ce que son père, un homme de gauche qui serait bien resté dans la nouvelle Algérie, soit muté à Brest. Ce jour-là, « je quittais le monde des souvenirs pour entrer dans celui de la nostalgie ». En se laissant captiver par la lecture de l’Etranger, il s’identifie à Meursault et réécrit le roman en pensée : « Ce matin l’Algérie est morte ». Inès Khelifa, qui elle aussi se destine à la chirurgie, mi-arabe mi-kabyle issue d’une famille stricte sur le respect des principes et de l’islam, est la fille d’une bigotte et d’un directeur d’école à la Bouzaréah, dans la banlieue d’Alger, promu directeur de l’administration générale après la guerre. Ils ont grandi ensemble. Sans « les événements » avant qu’on dise « la guerre », ils seraient encore ensemble, mariés.

De France, il lui écrit une lettre qui lui revient avec deux tampons, lesquels, une fois côte à côte donnent étrangement : « Alger n’habite plus à l’adresse indiquée ». On retrouve Inès dans les années 90, lorsque la fièvre islamiste plonge l’Algérie dans une parenthèse de terreur dont elle n’a cessé depuis de conjurer le spectre. Elle est devenue thanatopractrice. Refusant que les familles des assassinés subissent « la double peine », elle s’emploie à recoudre les têtes des corps décapités par les terroristes en privilégiant le surjet intradermique sur les points séparés afin que la ligne de couture en devienne quasiment invisible. Elle rend forme humaine aux victimes.

Durant une trentaine d’années, Pierre et Inès se suivent de loin en loin. Un amour jamais éteint, des sentiments intacts. Ils se sont mariés chacun de leur côté, lui a divorcé et vit seul, elle est restée avec son mari : « Pierre était en embuscade, il ne demandait qu’à revivre. » Conçu comme le puzzle d’une mémoire à la dérive, ce n’est pas un roman fait de bons sentiments, comme Gide les redoutait, mais animé d’une vraie générosité, de celle que l’on espère mais que l’on n’attend pas, surtout lorsqu’on la voit sourdre dans les moments de crise, de guerre.

Durant une trentaine d’années, Pierre et Inès se suivent de loin en loin. Un amour jamais éteint, des sentiments intacts. Ils se sont mariés chacun de leur côté, lui a divorcé et vit seul, elle est restée avec son mari : « Pierre était en embuscade, il ne demandait qu’à revivre. » Conçu comme le puzzle d’une mémoire à la dérive, ce n’est pas un roman fait de bons sentiments, comme Gide les redoutait, mais animé d’une vraie générosité, de celle que l’on espère mais que l’on n’attend pas, surtout lorsqu’on la voit sourdre dans les moments de crise, de guerre.

Au fond, si tout s’opposait à ce que leurs vies ne fassent qu’une (à commencer par leurs familles, leurs milieux, leurs camps, la guerre…), l’Histoire a décidé pour eux par le départ forcé de l’un. Dans La Fantasia (283 pages, 19,90 euros, Albin Michel), premier roman aux relents d’autobiographie familiale de l’historien Loris Chavanette, Mariane l’héroïne, une femme mûre mariée à un colon, brave l’interdit sans que « les événements » pèsent sur la courbe du destin en vivant un grand amour avec Antar, un jeune Arabe andalou descendant des Maures de Grenade, dans la chaleur suffocante de l’été 1953 entre Tlemcen et Mostaganem.

On s’attache tout autant aux personnages de pure fiction par Michel Canesi et Jamil Rahmani tant l’identification est naturelle : qui n’a jamais éprouvé que le premier amour serait le dernier ? Sur ce canevas des plus classiques, qui sonne comme un poncif, les auteurs ont édifié une histoire dans l’Histoire qui dit bien plus que ce qu’elle raconte, dénuée de tout manichéisme malgré ce que l’année 1962 avait de radicale. Avec en musique de fond Seras-tu là ?, l’une des plus belles chansons de Michel Berger ou le concerto pour flûte et violon de Telemann que jouait l’orchestre de l’hôtel Aletti quand elle l’y attendait. Alger est leur écrin, une ville dans sa lumière inouïe, une capitale encore si française par son architecture, ses magasins, ses rues, ses ficus et ses palmiers. Rue la Fayette et rue Michelet, boulevard Baudin et rue Daguerre, boulevard du Telemly et boulevard Saint-Saëns, des noms comme autant de madeleines, de même que la pâtisserie Tilburg, et ses concurrentes, La Parisienne et La Princière, la parfumerie Cabessa, le club des Pins, Moretti, Surcouf, Castiglione, avec force majuscules, une musique en soi que la seule évocation de ces noms, et la Grande Poste, qui domine le paysage urbain sans l’écraser.

L’hôtel Aletti est au fond le personnage principal de ce roman, l’établissement le plus symbolique, le plus chargé d’histoire de la ville, construit par les frères Aletti à l’occasion du centenaire de la présence française et inauguré en 1930 par Charlie Chaplin. Un conservatoire de légendes coloniales comme le furent le Continental à Saïgon, le Raffles à Singapour et quelques autres. Mohand, son groom, est le confesseur muet, fil rouge de l’histoire, leur histoire qui eut pour théâtre la chambre 310, la leur à jamais : « En fait, les colons ont été remplacés par d’autres colons. Ils nt tout volé, les maisons, les magasins et l’argent du pétrole » murmure le groom de l’Aletti. Le grand hôtel restauré s’appelle désormais Es-Safir. Mohand a tout vu, tout vécu sans jamais que son humilité n’en soit entamée. Il est le témoin dont on sait que nul ne témoignera pour lui quand il ne sera plus de ce monde.

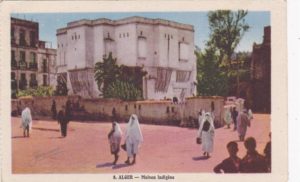

Il est un autre lieu de mémoire que l’hôtel Aletti à Alger, d’un tout autre genre, qui suscite comme il se doit un livre d’un tout autre esprit – encore qu’il ne soit pas sans rapport avec celui que Canesi & Rahmani avaient consacré à la Villa Taylor à Marrakech il y a près de trois ans. Non un roman mais, ce qui est plus approprié s’agissant d’un retour sur le passé ébauché par une réminiscence familiale un récit. Il tient tant de l’évocation, avec ce que cela suppose d’imprécis, de flou, d’incertain lumineux, que de l’enquête avec ce que cela implique de détails et de précisions. Autant de traces que de preuves dans La Maison indigène (172 pages, 19,50 euros, Actes sud) de Claro, connu tant pour ses romans (CosmoZ, Crash-Test…), ses traductions (Pynchon, Rushdie, Barth, Danielewski, Gass, Vollmann, Selby, Gaddis, Alan Moore…), l’excellence de la collection de littérature américaine « Lot 49 » qu’il co-dirige au Cherche-Midi que pour le tranchant de son blog.

Il surgit avec ce nouveau texte là où on ne l’attend pas, dans un registre qu’on ne lui connaît pas, atuobiographique dans la veine de la chronique familiale. C’est peu dire qu’il surprend. Comme l’hôtel Aletti, la Maison indigène avait été bâtie en 1930 pour le centenaire de la colonisation de l’Algérie par les Français. Pas sûr que l’auteur se serait attaché à son destin si elle n’avait été construite dans un style néomauresque par un architecte du nom de Léon Claro, son propre grand-père lui-même né à Oran, sur la commande du gouvernement. On peut même dire que l’écrivain de la famille n’en aurait rien fait tant il avait rejeté ce passé-là par tropisme autant que par tempérament –jusqu’à appeler « la maison indigeste » cette chose qui figurait à elle seule sa famille, l’héritage, la transmission, les legs, toutes choses qu’il croyait avoir mis définitivement à distance et qui lui reviennent soudainement par l’image de cette maison là-bas qui porte son nom, un patronyme venu des Baléares espagnoles comme nombre d’oranais, Majorque du côté paternel, Minorque du côté maternel.

Mais dès lors que ce nom de Claro y était attaché, nom qui sonne comme un pseudonyme depuis qu’il en a soustrait le Christophe mais qui n’en est pas un, il s’est mis à considérer la chose comme une boite noire, qu’on l’appelât la « Maison indigène », « la Villa du Centenaire », voire la « Maison du Millénaire », ou tout simplement la « Maison Claro », comme ça se disait à Alger autrefois, ou même la « Maison mauresque » comme disait un certain Albert Camus (il lui a consacré un texte sous ce titre en avril 1933), actuel best-seller en poche en France, en Espagne et en Italie mais pour d’autres raisons. Le sachant, on examine avec un sourire complice La Maison indigène (172 pages, 19,50 euros, Actes sud) surmonté du nom de Claro. Ainsi, la maison a deux fois le même nom mais pas le même auteur. Nul n’y a vécu dans cette bâtisse blanche située place d’Estrées à Alger, en lisière de la Casbah dont elle représente une maison-type dans son asymétrie et ses erreurs, ce qui augmente son mystère. L’architecte la voulait si authentique dans son imperfection qu’il demanda à ses maçons de crépir les murs en se servant uniquement de semelles d’espadrilles et à l’exclusion de tout fil à plomb.

Mais dès lors que ce nom de Claro y était attaché, nom qui sonne comme un pseudonyme depuis qu’il en a soustrait le Christophe mais qui n’en est pas un, il s’est mis à considérer la chose comme une boite noire, qu’on l’appelât la « Maison indigène », « la Villa du Centenaire », voire la « Maison du Millénaire », ou tout simplement la « Maison Claro », comme ça se disait à Alger autrefois, ou même la « Maison mauresque » comme disait un certain Albert Camus (il lui a consacré un texte sous ce titre en avril 1933), actuel best-seller en poche en France, en Espagne et en Italie mais pour d’autres raisons. Le sachant, on examine avec un sourire complice La Maison indigène (172 pages, 19,50 euros, Actes sud) surmonté du nom de Claro. Ainsi, la maison a deux fois le même nom mais pas le même auteur. Nul n’y a vécu dans cette bâtisse blanche située place d’Estrées à Alger, en lisière de la Casbah dont elle représente une maison-type dans son asymétrie et ses erreurs, ce qui augmente son mystère. L’architecte la voulait si authentique dans son imperfection qu’il demanda à ses maçons de crépir les murs en se servant uniquement de semelles d’espadrilles et à l’exclusion de tout fil à plomb.

C’est tout juste si on le chicanera sur un passage : « L’architecte de la Maison indigène est algérois et, partant, algérien, donc français –puisqu’alors les deux termes sont synonymes aux yeux de la métropole ». Justement, non : que ce soit en métropole comme dans les trois départements français que constituait alors l’Algérie, les uns et les autres prenaient bien garde quand ils les nommaient de distinguer les Français d’Algérie et/ou pieds-noirs des Algériens, ces derniers étant majoritairement musulmans. Ah…, ce titre de chapitre « Pieds-noirs et mains sales », si chargé de mépris et d’ignorance, ce dont il ne disconvient pas puisqu’il débute par un aveu : « Je ne sais pas l’Algérie ». C’est peu dire que la nostalgérie l’exaspère. S’il avait été en âge et en situation de choisir un camp, nul doute qu’il aurait pris le parti des « invisibles ».

En se lançant dans cette enquête, Claro a voulu déplier le pli du temps. Il a trouvé dès l’entame la note juste, la bonne couleur, le ton qu’il fallait, réfrénant ses colères et sa rage contre un vestige du colonialisme à « l’aura douteuse », forcément, pour mieux laisser s’exprimer sa sensibilité et les émotions que le bâtiment provoque en lui. Ce qu’il recherche dans ce récit vibrant, émouvant, d’une écriture très retenue par la volonté de ne rien laisser déborder qui en gâte la sobriété, c’est « l’alpha de la raison d’être » des pages qu’il noircit dans l’obscurité d’une recherche guidée par des repères lumineux, s’interdisant d’« inhaler sans réfléchir la fumée assassine du souvenir ». Ca ne risque pas dès lors qu’on reconnaît que tout héros de la libération de l’Algérie qu’ils furent dans la clandestinité, Ali la pointe et Yacef Saadi n’en avaient pas moins été des maquereaux dans le civil.

Camus y est un peu partout en embuscade, mais aussi le libraire-éditeur Edmond Charlot, l’écrivain et critique oranais Emmanuel Roblès, Jean Sénac, le poète français naturalisé algérien assassiné en 1973, Le Corbusier venu donner des conférences sur l’urbanisme (son architecte ne lui a pas fait visiter la Maison indigène de crainte qu’il la décrète « œuvre pastiche »), Luchino Visconti préparant le tournage de l’adaptation de L’Etranger, tous se croisant jusqu’à s’entremêler dans la quête de l’auteur :

« Entre l’Arabe anonyme abattu par Meursault en 1942, le corps-acteur de l’Arabe criblé de balles imaginaires par Mastroianni en 1967 et le poète Sénac poignardé dans sa cave court un étrange fil rouge qu’il faut s’efforcer de suivre et de dénouer, un fil qui serpente dans le labyrinthe algérien, reliant divers protagonistes inattendus »

La reconstitution de son diorama familial le mène jusque là. Après Kamel Daoud, Claro a lui aussi cherché l’Arabe, mais pas le même. Non celui du roman de Camus mais celui du film de Visconti. Celui qui interprétait le rôle du sans-nom et sans identité. Il l’a retrouvé, Brahim Haggiag, incarnation d’Ali la Pointe dans l’inoubliable Bataille d’Alger de Pontecorvo, de l’inconnu assassiné sur la plage dans L’Etranger, et puis dans Patrouille à l’est de Amar Laskri, Chronique des années de braise de Lakhdar-Hamina, Les folles années du twist de Mahmoud Zemmouri… Comment devient-on ce que l’on est ? C’est cela qui le taraude, s’agissant moins de lui-même que de son père : « Quand-comment-où mon père bascula dans la poésie ? ». Si son grand-père architecte n’avait quitté l’Algérie qu’en 1964, son père, lui, était parti en 1951. Il s’appelait Henri Claro. Dans une lettre, Jean Sénac le décrit comme « une espèce d’excité à la recherche de son sens ». Qu’il l’ait trouvé ou pas, il valait bien un livre, ce livre-là, qui vaut vraiment d’être lu.

(« Charlie Chaplin, Carlos Gardel et autres à l’inauguration de l’Hôtel Aletti ; la Maison indigène » à Alger ; « Scène de L’Etranger de Luchino Visconti avec, à debout gauche, Marcello Mastroianni » photos D.R)

1 042 Réponses pour Les fantômes de l’hôtel Aletti et ceux de la Maison indigène

je mets toujours du café dans la mousse au chocolat:ça écoeure moins que le choco pur

Contrebassine!

02 04 2020 à 15 h 39.

Take 5 :

Renato, ne sais à quel propos vous tentez une traduction de bleeding Edge

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/bleeding+edge+technology.html

très bon aussi avec le chocolat:le grand marnier

Je ne tente rien, Berénice, suivez le fil.

vous voyez bien ,hamlet, qu’il n’y a pas faire de la publicité pour ses dévoiements

» Celui qui dit se « retenir d’aller visiter les gens » accepte les confessions par téléphone. Au début du confinement, il a même béni à distance une femme « extrêmement angoissée ». « Techniquement, l’absolution ne peut se faire par téléphone, mais Dieu est toute miséricorde… »

https://www.lepoint.fr/religion/confessions-via-whatsapp-messes-sur-youtube-comment-les-pretres-s-adaptent-02-04-2020-2369851_3958.php?M_BT=8578862840#xtor=EPR-6-%5BNewsletter-Mi-journee%5D-20200402

à faire

http://www.slate.fr/story/92193/pynchon-fonds-perdus

Avant-gardes? Je n’ai pas lu ce livre , faut il supposer que tout va aller de travers?

Peut être que la presence du tresor , cet or, ces fonds qui peut être depuis ont été retrouvés a influencé le traducteur.

Je vais prendre l’option crème fraîche

Il y a deux secrets pour la mousse aux chocolats.

Tous les deux concernent le premier élément, celui qui donne la légèreté mousseuse du tout, à savoir les six blancs d’oeufs montés en neige.

Le secret est de…

Mais il faut d’abord et avant tout, penser à la fille géniale qui a inventé le blanc d’oeufs monté en neige, et qui a eu les biceps et les poignets suffisamment solides pour tourner, et tourner encore, et malaxer jusqu’à plus soif, le liquide bleuâtre, jusqu’à faire naître l’Himalaya au fond du plat.

J’y pense à chaque fois que j’ai recours au robot électrique, qui me permet une telle prouesse sans aucune fatigue, et qui fait de cette transformation absolument magique un réel plaisir, à chaque fois…

Quand j’étais petite, et que Moulinex n’avait pas encore libéré la femme, nous avions une sorte d’appareil à monter les blancs, une paire de fouets reliés via une roue dentée à une manivelle qu’on actionnait sans relâche. C’était déjà mieux que la main, mais ça ne marchait pas très bien quand même, et demandait encore de la force…

L’électricité, c’est merveilleux pour ça. Le revers est qu’il nous en faut toujours plus, toujours plus, et que nous sommes prêts à accepter n’importe quoi pour en obtenir.

Mais bon.

le deuxième secret, c’est qu’il faut…

Voilà. J’ai décidé d’être méchante. Carrément odieuse. Je ne vous dirai pas mes secrets. Na.

Et, entre nous soit dit, vous y perdez. Clopin (qui s’y connaît) a toujours déclaré que MA mousse au chocolat était la meilleure qu’il ait jamais mangée…

Re-na.

Bérénice je ne mets pas de sucre dans la mousse au chocolat. Juste 6 oeufs et 200g de chocolat noir (Nestlé avec emballage papier Kraft). on sépare les blancs des jaunes. On bat les blancs en neige. On fait fondre le chocolat – on le mélange aux jaunes d’oeufs puis on incorpore délicatement les blancs. 3h de frigo minimum.

Excellente – pas écoeurante du tout

Moi j’ai des centaines de témoignages que MA mousse est la meilleure, Clopine !

Oui, mais quel est votre secret, Lavande ?

Lavande, pas de rivalité entre nous, je vous en prie, la mayonnaise monte tellement vite dans ces parages ! (je rigole, bien sûr).

…

Mais je me demande s’il y a un jury international de testeurs de mousse au chocolat, avec diplômes à l’appui…

Moi la mayonnaise je la monte à la main !

mais le grand marnier n’est pas une question de légèreté mais de saveur;et « chez nous » on n’adorait pas le choco mais le grand marnier

le grand marnier comme dans les soufflés

renato : pour le Pynchon non, pas possible, ils ne pouvaient pas reprendre ce terme technique vu que personne ne connait en France, « bleeding edge » les gens auraient imaginé un bouquin de serial killer.

Jazzi mon secret est dans le DELICATEMENT. il ne faut pas brutaliser les blancs : incorporer doucement, en soulevant, pas en tournant comme une brute.

Justin Crétin est toujours à la recherche du blog de Lucienne, l’autre andouille de boumince aussi

B. non « bleeding edge » c’est autre chose que ce qui est dit dans vos traductions, c’est un truc de geek utilisé dans les années 90 pour désigner un certain type d’utilisation informatique pour traiter une quantité kolozal de données et donc utilisé par la finance, l’armée etc… après on a parlé de high speed data.

en fait c’est que la machine devient tellement puissante que les utilisateurs en finissent par perdre le contrôle.

j’ai un peu connu ça avec le séquençage d’adn, lquand es types à l’inra me demander dans quoi ils devaient investir je leur disais investisser dans les ordinateurs les plus puissants c’est ça qui va booster vos travaux pour trouver de novelles semences génétiquement sélectionnées ! du coup après ils avaient des gens du monde entier qui venaient les voir…

Les types à l’inra me demandAIENT dans quoi ils devaient investir je leur disais investisseZ

ah mais faut pas se moquer du trou du cul du monde… D’abord le cul de Judas était un très bon roman de Lobo Antunes si mes souvenirs, mais il a surtout permis à Damasio de trouver un bon point de chute pour sa Horde du Contrevent. Contre tout attente, en effet, le scribe Sov, comme on nous l’annonçait depuis des pages, ne disparait pas dans la Solitude du néant de l’Extrême-Amont, masi bel et bien dans l’Extrême-Aval.

Et voici la dernière embardée de l’auteur à la page zéro :

« – T’es dans le trou du cul du monde mon porte ! Au pire endroit que tu connaîtras jamais dans ta petite vie de racle-merde ! T’es dans la zone de mort de la Déferlante !

– Où… ça ?

– Banlieue ouest d’Aberlass, Extrême-Aval, falaise des Confins ! ça te va pour le topo ? Tu viens de naître ou quoi ? »

_____

(merci @ Soleil Vert pour votre fiche wiki – Suis heureux d’avoir réussi à abouter…, mais fallait bin s’occuper un brin durant le C19, hein, et pi dés fois qu’il rencontrerait l’oeil cyclonique alerté d’un erdélien blasé, why not ?).

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Horde_du_Contrevent

Le secret des uns n’est pas celui des autres, c’était juste pour tuer le temps, ce qui marche pas mal. Je suis pas un mauvais cuistot j’ai toujours été bon en physique chimie. Les blancs en neige au fouet c’est sympa, pas question de force, endurance, constance, inutile d’aller trop vite, voir contre productif, c’est tout un art mais n’importe quelle dégourdie sait faire ça.

cela me fait penser à un livre que j’ai bien aimé « ls dieux sont dans la cuisine » de DAGOGNET;il a une très abondante iconographie inspirante et éclairante avec des « fouets »(pas pour brutaliser)etc!

https://www.google.com/search?q=fouet+cuisine&sxsrf=ALeKk00Tlqrf7En6Wz72LPNh-Tr-YUnSsw:1585840802114&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHo7ithcroAhVCyYUKHUsiDIgQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1770&bih=1381

d’ailleurs les gens pensent que le covid-19 vient des marchés à chinoiseries mais il est plus probable que ce truc sorte de leur labo P4 qu’ils ont construit 2 ans plus tôt à Wuhan !

un labo p4 c’est comme une centrale nucléaire : c’est toujours une bombe à retardement ! on ne sait pas jamais quand ça va sauter, le seul truc dont on peut être certain c’est que ça sautera un jour !

ben là ça a sauté ! et voilà…

c’est dans leur labo p4 qu’ils nous ont pondu ce virus c’est certain !

voilà le titre exact

Les dieux sont dans la cuisine – Philosophie des objets et objets de la philosophie

François Dagognet

le « bleeding edge » c’est la première étape d’une technologie créatrice d’opacité, pendant que les médias nous font croire à une transparence de plus en plus grande, la technique permet de générer de la dissimulation !

mais là où Pynchon est excellent c’est qu’il montre la continuité entre l’individu, sa cité et son monde, en ce sens il ressemble à Delillo, mais en bien mieux, ce que n’arrvie pas à faire BEEllis, Wolfe, le Carré et d’autres qui ont besoin d’une référence, une norme sur laquelle s’appuyer pour décrire ce qui cloche, expliquant que l’on voit que ça cloche en comparant avec cette norme qui serait ne pas clocher !

rien de ça chez Pynchon, pas de normes, et les seuls références c’est la musique folk et les Simpson…

en ce sens Pynchon est très proche de Dostoïevski, avec le recul, dans cent ans Pynchon sera considéré comme le Dostoïevski du 20-21è s.

les deux nous disent que ce qui cloche dans le monde n’est que le reflet de ce qui cloche au sein de chaque individu, l’innocence et le crime : les deux faces ne font qu’un à partir de là point de salut et voilà ! c’est comme ça !

certains pensent que Pynchon est parano, qu’il voit du complot partout, c’est faux ! le complot existe mais il est la norme ! le monde n’existerait pas sans complot, les gens ont besoin de complots et de dissimulations, d’opacité, parce que la réalité est trop dure à connaitre et à vivre, il ne vaut mieux pas savoir sinon ce serait la révolution permanente ! encore que Pynchon est resté un révolutionnaire, le seul bolchévique enragé qui soit autorisé à la publication aux US, parce que Pynchon sait cacher son jeu, si le FBI comprenait vraiment ce qu’il écrit il croupirait dans une cellule à Guantanamo ! heureusement que les gens ne savent pas lire, c’est ça qui le sauve.

en tout cas c’est bien pour ça qu’il se cache et il a bien raison de se cacher !

bon sur ce je retourner me confiner en compagnie de Flaubert !

prenez bien soin de votre santé raclures de keupus !

le chef a préparé:

https://www.thisiscolossal.com/2017/04/amazing-terrarium-and-flower-cakes-created-by-iven-kawi/?mc_cid=2fecd378c7&mc_eid=7e7dd5581d

hamlet, je comprends mal le titre français parce que Pynchon n’est pas intéressé à décrire la construction d’un complot terroriste, mais à la construction d’un contrôle paranoïaque qui viole les droits de l’individu, et il est suggéré que le gouvernement fédéral étend ses tentacules à l’attaque contre le WTC, ce trou dans l’histoire américaine qui favorise la transformation du capitalisme tardif en racket pyramidal à l’échelle mondiale.

@Lavande @clopine

je vais vous départager :la meilleure c’est la mienne!

avec du chocolat de couverture et ajout dans le mélange jaune d’oeufs chocolat d’une toute petite quantité d’une infusion très concentrée de zestes d’oranges

« Liise-Anne Pirofski affirme qu’un autre aspect de la thérapie par transfusion retient son attention : contrairement à un produit pharmaceutique acheté à des entreprises, ce traitement est créé par des personnes qui ont été infectées. « Je reçois plusieurs courriels par jour de personnes qui me disent : “J’ai survécu et maintenant je veux aider d’autres personnes.” Tous ces gens sont prêts à retrousser leurs manches et nous venir en aide. »

https://www.pourlascience.fr/sd/medecine/le-sang-des-patients-gueris-du-covid-19-pourrait-sauver-des-vies-

Mine’s the Best (My First I Can Read)

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51%2Bjt39BdkL._SX341_BO1,204,203,200_.jpg

Le roi hittite Suppiluliuma Ier (14e siècle avant notre ère) connu pour avoir relevé l’empire hittite menacé de toutes parts, fut emporté par la peste après trente ans de règne. L’épidémie qui sévissait alors en Égypte fut rapportée en Anatolie par les égyptiens capturés par les troupes hittites lors de batailles menées dans le Nord de la Syrie. La peste se répandit au sein de la population hittite et décima une partie de la famille royale, dont Arnuwanda II, fils de Suppiluliuma Ier, qui succomba moins d’un an après avoir succédé à son père. Son jeune frère, Mursili II, monta à son tour sur le trône. Persuadé qu’il s’agissait d’un fléau envoyé par les dieux pour punir son père d’un fraticide perpétré au début de son règne, Mursili II a laissé des Prières au sujet de la peste.

Les mesures prises pour stopper une épidémie sont particulièrement bien documentées par les archives royales du palais de Mari, une capitale du Moyen-Euphrate au 18e siècle avant notre ère. Quelques lettres de la correspondance échangée entre le roi et son épouse montrent que le sujet était pris au sérieux lorsqu’une servante du palais tombait malade[3].

Zimrîm-Lîm écrivit à son épouse : « J’ai appris que Nannâ souffrait de la maladie-simmum. Or elle ne fréquente pas qu’un seul endroit du palais et elle met de nombreuses femmes en contact par son intermédiaire. A présent, donne des ordres stricts : que personne ne boive à la coupe où elle boit, que personne ne s’asseye sur le siège où elle s’assoit et que personne ne se couche sur le lit où elle se couche, afin qu’elle ne contamine pas par son seul contact de nombreuses femmes. Cette maladie-simmum s’attrappe facilement. »

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/maitriser-epidemies-proche-orient-ancien/

La reine alerta le roi à propos d’une autre servante malade : « On m’a dit : ‘La femme, même si on la touche, ne vivra pas.’ J’ai demandé son nom. Cette femme est Ashtakka. Pour l’heure, je l’ai fait habiter dans les bâtiments neufs. Elle prend sa boisson et son repas séparément. Nul ne doit s’approcher de sa couche ou de son siège. »

Dans une autre lettre adressée à la reine par son roi, ce dernier insiste sur les mesures à prendre par rapport à une autre malade : « Concernant la maladie de cette femme, Summudum, de nombreuses femmes vont être malades de ce mal-simmum. Il faut que cette femme habite dans une pièce séparée. Que personne ne la visite ! »

On voit là que le phénomène de contamination était déjà bien connu et pris au sérieux. Afin d’éviter l’épidémie, on mettait donc le malade en quarantaine afin d’éviter tout contact avec la population saine du palais ; ces décisions semblent avoir porté leur fruit. Espérons que les mesures prises aujourd’hui dans les différents pays touchés par le coronavirus soient aussi efficaces que celles prises à Mari il y a quatre mille ans.

une bibliographie

[1] Le Journal des médecines cunéiformes, créé en 2003, propose de nombreuses études sur le sujet.

[2] C. Michel, Women of Aššur and Kaneš: Texts from the Archives of Assyrian Merchants, Writings from the Ancient World, SBL, Baltimore (parution juin 2020), texte n°60.

[3] J.-M. Durand, Documents épistolaires du palais de Mari t. III, Littératures Anciennes du Proche-Orient 18, Paris, Editions du Cerf, textes n°1163-1165. La maladie-simmum n’est pas identifiée mais s’accompagnait d’une éruption cutanée.

Renato, il ne faut jamais l’oublier, Take five est une composition du très cher Paul Desmond

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=take+five+paul+desmond

Imd, motif avec espace pour l’improvisation :

J’ai lu aujourd’hui, dimanche 17 mai 2020, ce récit « La maison indigène »

Entre ici, Christophe, avec ton cortège d’ombres et de moukères, et Camus, ce colon qui te fait du bien.

Tu n’as rien vu à Alger.

Les digressions et bavardages autant que les fausses pistes, m’ont laissée un sentiment de frustration, en sortant de cette Maison.

Non seulement, l’auteur ne trouve pas ce que sa quête promettait, mais on garde cette impression que la réalité compte moins que l’idée qu’il s’en fait.

Est-ce cette assurance d’être perché sur la branche d’un arbre généalogique confortable qui donne cette illusion, je ne sais pas.

Cette sorte d’enquête était pourtant bien motivée, initiée en deux lettres, qui surprennent par la précision de la requête des expéditeurs, l’un à propos du grand-père, Léon, et l’autre à propos d’Henri, le père.

Quelques considérations qui m’ont perturbée à la lecture de ce récit.

Albert Camus, partout, pour commencer.

Un esprit plus mal tourné que le mien pourrait considérer que cette enquête est autant celle des origines franco-espagnoles de Camus que celle des ascendants de C. Claro.

Il est accordé un crédit inouï au pauvre récit, plat, creux, insipide, et tellement convenu, de Camus sur la villa mauresque. Qu’il aurait tout aussi bien pu l’écrire de n’importe quelle bâtisse, pourvu qu’il y ait un patio, un couloir, une tombée de lumière.

Cette maison mauresque, c’est peu un autre Arabe de Camus : Meursault qui se fait son dernier tango dans une baraque à Alger.

Alors heureusement ceci, cette pauvre expérience existentielle de Camus, n’a pas tué cela, la maison traditionnelle, construite en dur, aux murs bouchardés à l‘espadrille. Avec toute la conviction des bâtisseurs qui avaient une autre idée de la France, aux côté des algériens et avec eux, que cette mainmise coloniale voulue à tout prix par d’autres.

Plus insupportable encore, est en comparaison, le sort réservé à Jean Sénac. Sénac qui avait commencé par être ébloui par la prose de Camus, lequel lui viendra en aide en retour. Sénac qui a fini par comprendre la vraie nature indifférente de Camus, si ce n’est ses intérêts, lorsqu’il a fallu choisir entre l’Algérie et la France.

On peut bien prétexter d’une adolescence pseudo-rebelle et brandir un livre censuré qui a conforté tous les planqués dans l’idée que la guerre c’est érotique, et occulter la souffrance de tous ceux qui ont du quitter l’Algérie à jamais, mais considérer que Camus a œuvré pour l’Algérie comme G. Tillon a pu le faire, je le dis sans ambages : c’est se foutre de la gueule du monde.

Jean Sénac, ami de Henri Claro , lui a dédié un quatorzain, qui a bien énervé Christophe, qui comme un enfant gâté casse le truc, plutôt que de chercher en dehors du cadre. Il faut qu’il abatte ses œillères s’il veut comprendre la liberté à laquelle aspirait Sénac.

Comme cette maturité fait défaut à C. Claro, j’ai repensé à ce livre de Joseph Andras, et là, il n’y a plus de mots… Tellement Sénac le poète , comme Iveton, l’ouvrier me semblent plus proches de Rimbaud et de son Algérie, que le surcoté Camus de la rue Sébastien Bottin.

Je pense que ce livre aura une suite, comme le laisse entendre Claro . Une suite plus apaisée, je la lui souhaite. (avec moins de coquetteries stylistiques qui le font mettre entre parenthèse lorsqu’il parle de lui) Exit le fantôme de Camus, et place à la véritable histoire d’ Henri, pourquoi son père réussit à résister jusqu’en 1964 et lui est parti avant la guerre. A moins que cette enveloppe tombée du dossier « du père » et venant d’un autre poète ne mette définitivement un terme à cette saga que Claro a bien voulu partager.

Et puis Léon Claro à Gien, on aurait aimé, dans un petit développement, le savoir égal à son image. Celle d’un Auguste…

Je passe sur la visite de Corbu à Alger, et sa virée dans la Qaçba. Plus une curiosité anecdotique, laissons à Christophe ses fantasmes de mâle préoccupé par le sort des prostituées) à le voir uniquement intéressé à refaire un tableau de Delacroix, alors que cette blancheur qu’a cherché Corbu était celle des cathédrales, et que son texte « vers une architecture » était probablement un livre de chevet de Léon Claro.

Je n’ai pas cherché la scène exacte du film » Tarzan l’homme singe » tournée dans la maison du Centenaire, mais j’ai découvert , grâce à Claro que ce film de 1932 a été en partie tourné à Alger.

http://www.eddardarek.com/images-rares-premier-tarzan-tourne-a-alger/

1042

commentaires