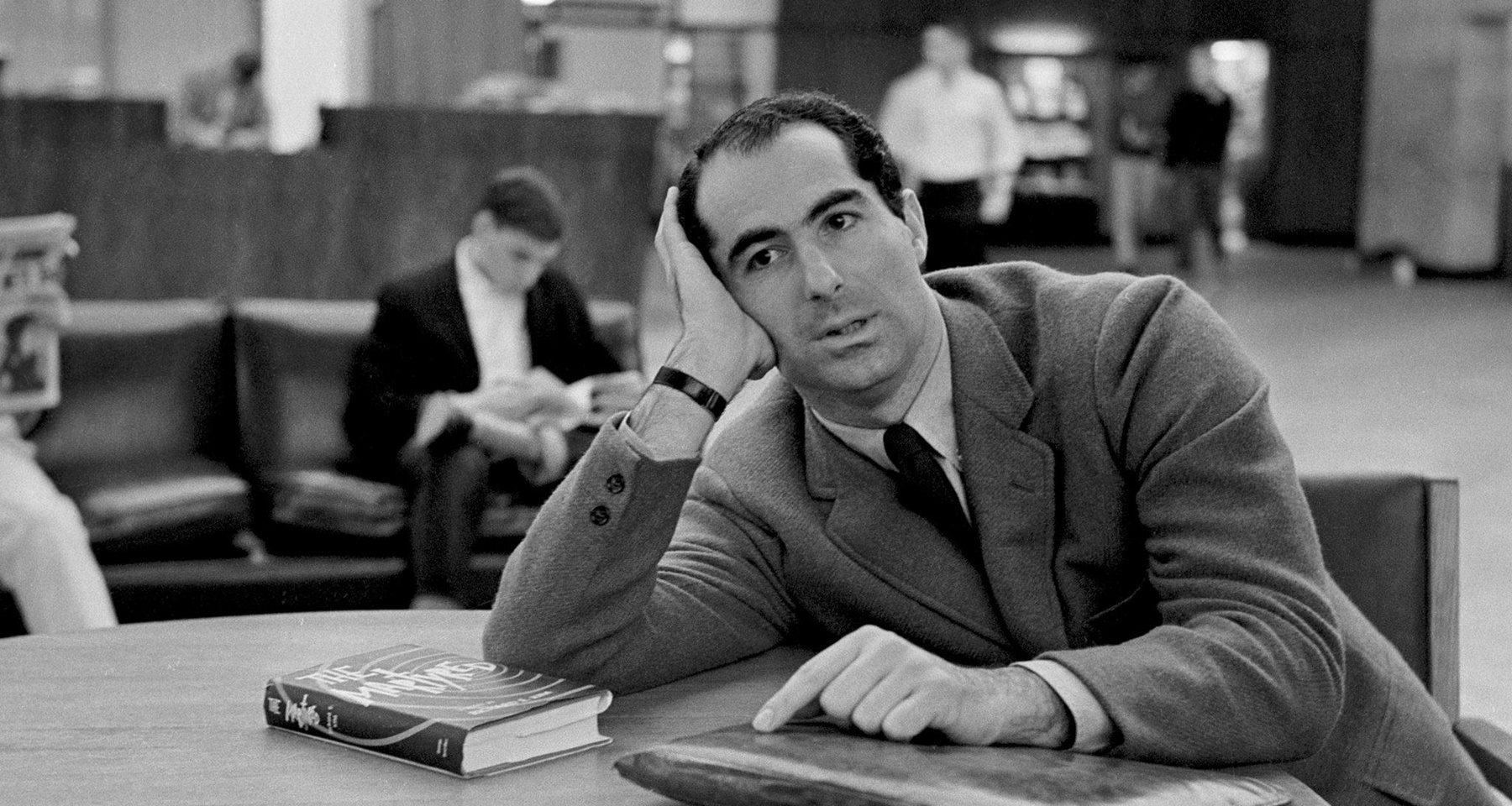

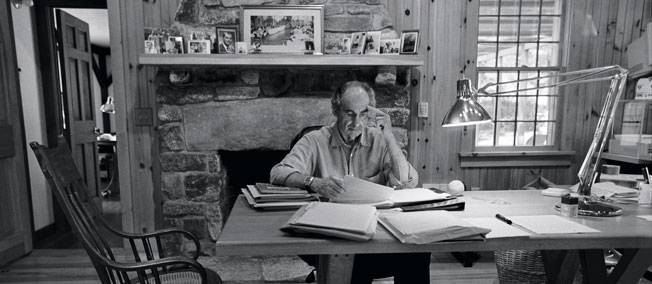

Philip Roth, discours de la méthode

Rien de tel qu’un écrivain qui a annoncé sa retraite de son vivant pour publier ensuite à titre posthume. Des inédits et des quasi. Ainsi nomme-t-on ce qui est paru dans sa langue mais pas dans la nôtre. Ainsi, avec Pourquoi écrire ? (Why write ? traduit de l’anglais/Etats-Unis, par Lazare Bitoun, Michel et Philippe Jaworski, Josée Kamoun, 630 pages, 10,80 euros, Folio), Philip Roth nous revient tout sourire un an après sa mort. C’est un peu sa vie mais surtout son œuvre, modes d’emploi. Avec de larges échappées du côtés de celles des autres (Primo Levi, Aharon Appelfeld, Ivan Klima, Edna O’Brien, Milan Kundera, Mary McCarthy, Isaac Bashevis Singer). Il s’agit donc d’un recueil d’articles, de préfaces, de conférences, d’interviews. D’outre-tombe, on peut tout se permettre et c’est tant mieux. A vrai dire, les trois quarts du livre nous étaient déjà connus depuis l’édition de Parlons travail (2004). Cent cinquante pages ont été rajoutées dans cette édition de poche sous le titre « Explications », là est la nouveauté.

Le risque de ce genre d’entreprises, surtout avec des auteurs aussi populaires et répandus, c’est le sentiment de déjà-lu (non, il n’est pas un écrivain juif mais un Américain qui écrit, même si, difficile de ne pas le remarquer, le mot « juif » apparaît quatre fois dès la première page de sa préface… oui, il n’y aura plus de lecteurs littéraires dans les vingt prochaines années etc), de la redite, du disque rayé. Encore qu’avec Roth, on en redemande car il sait redéployer sa pensée en donnant l’illusion de la nouveauté par la variante de l’argumentation. Ainsi, lorsqu’il répète sa profession de foi : un écrivain, c’est sa langue et lui demeurera à jamais un natif de la langue anglaise dût-elle être mâtinée d’américanismes, de newarkismes, de yiddishismes. Or c’est justement en assistant à une conversation entre Saul Bellow et Aharon Appelfeld en yiddish dans un restaurant de Cambridge, Massachusetts (ce qui nous vaut des pages d’une sensibilité inoubliable) qu’il comprend pourquoi il n’est pas et ne sera jamais tout à fait comme eux.  Durant tout le dîner, il les a observés se métamorphoser, reprendre chacun possession d’ « une dimension de lui-même jusque là inactive », se réapproprier leur part d’enfance la plus enfouie, reprendre contact avec le monde englouti de leurs parents, modifier paroles, gestuelle, attitudes, comme si ces grands jongleurs de mots accédaient pour la première fois à l’indicible en retrouvant un frère inconnu. Roth se tint silencieux, coi, ébloui par leur envolée et comprit enfin pourquoi contrairement à eux, lui qui était né américain de parents nés américains, vivait depuis sa naissance et vivrait jusqu’à sa mort « sous l’enchantement de cette langue-là » et d’aucune autre. L’anglais, la langue de son univers intérieur, de ses rêves comme de ses cauchemars, de ses fantasmes et de ses hallucinations, de ses souffrances et de son désarroi, la langue qui l’a fait homme et constitué écrivain, une langue dont il ne peut s’extraire mais qu’il aura vécue malgré tout comme la plus douce des captivités.

Durant tout le dîner, il les a observés se métamorphoser, reprendre chacun possession d’ « une dimension de lui-même jusque là inactive », se réapproprier leur part d’enfance la plus enfouie, reprendre contact avec le monde englouti de leurs parents, modifier paroles, gestuelle, attitudes, comme si ces grands jongleurs de mots accédaient pour la première fois à l’indicible en retrouvant un frère inconnu. Roth se tint silencieux, coi, ébloui par leur envolée et comprit enfin pourquoi contrairement à eux, lui qui était né américain de parents nés américains, vivait depuis sa naissance et vivrait jusqu’à sa mort « sous l’enchantement de cette langue-là » et d’aucune autre. L’anglais, la langue de son univers intérieur, de ses rêves comme de ses cauchemars, de ses fantasmes et de ses hallucinations, de ses souffrances et de son désarroi, la langue qui l’a fait homme et constitué écrivain, une langue dont il ne peut s’extraire mais qu’il aura vécue malgré tout comme la plus douce des captivités.

« Si on m’enlevait cette langue, je sombrerais dans l’obscurité mentale »

Les écrivains à l’œuvre desquels il s’est nourri adolescent sont ces Américains qui lui permettaient de s’échapper du New Jersey pour partir à la découverte de l’Amérique, les Théodore Dreiser, Sherwood Anderson, Sinclair Lewis, Thomas Wolfe, Erskine Caldwell, chacun dans un Etat différent. Cette nourriture lui aura permis de se dire « un Américain libre et irrécusable », concerné au plus profond par les mœurs, la vie quotidienne et le passé de son pays et comme « possédé » par la richesse de sa langue maternelle. Un écrivain, c’est un artiste – et ce n’est pas nécessairement un label de qualité quand bien même cela sonnerait-il ainsi, il peut y en avoir d’exécrables. Sa vocation lui impose de ne jamais montrer le travail, l’effort. Or ce qu’il y a de passionnant dans cet exercice du Pourquoi-écrire ?, que l’on peut entendre comme un comment-j’ai-écrit-certains-de-mes-livres, c’est qu’il ouvre grand les portes de la fabrique, celle où le roman, ses situations, ses personnages, ses contradictions, ses doutes et sa logique interne s’inventent. Non pour livrer des trucs et des recettes (il n’y en a pas), mais pour dévoiler un peu comme ça se passe lorsqu’on ignore soi-même ce qui se passe une fois qu’une page semble fin tenir debout. C’est d’autant plus passionnant lorsqu’on est familier de l’œuvre de cet auteur, qu’on a lu presque tous ses livres ; alors, l’air de rien, le délicieux sentiment nait qu’un ami vous chuchote ses secrets à l’oreille.

Il y dit explicitement des choses suggérées autrefois implicitement avec sa malice coutumière de romancier qui n’a d’autre idéologie que le mentir-vrai. Il prétend que vingt-sept de ses trente et un livres sont des œuvres d’imagination. Encore faudrait-il préciser les contours de celle-ci chez ce type de créateur.

« Me voilà, débarrassé des déguisements et des inventions et des artifices du roman. Me voilà sans mes tours de passe-passe, à nu et sans aucun de ces masques qui m’ont donné toute la liberté d’imaginer dont j’avais besoin pour écrire des romans » prétend-il en liminaire.

Il ne faut pas attendre de scoop ou de révélations de ce genre de livre (encore que les pages sur un prof qui l’a marqué lorsqu’il avait 12 ans et dont il fit bien plus tard le modèle du personnage majeur de J’ai épousé un communiste, 2001, sont étonnantes). Du moins sont-elles subtiles, voire subliminales, et ce n’est pas plus mal. Tout écrivain écrivant par rapport à son secret, lorsqu’il sort de l’ambiguïté, c’est souvent à ses dépens, Jean Paulhan disait quelque chose comme ça. La déconstruction de ses romans par l’auteur même vaut tous les ateliers d’écriture tant Roth est lucide, sincère, transparent dans son discours de la méthode. Il y a des pages fortes sur ce qui l’a mené à sa surprenante uchronie du Complot contre l’Amérique (2006, Gallimard puis Folio comme toute son oeuvre) dans laquelle il imaginait l’aviateur suprémaciste blanc Charles Lindbergh en président des Etats-Unis, une élection vue du point de vue de la famille de l’auteur. Quant à sa fameuse lettre ouverte aux administrateurs de Wikipédia, on ne la relit pas sans éclater de rire, d’autant qu’elle est publiée ici dans son intégralité pour la première fois. L’encyclopédie en ligne lui ayant consacré une longue notice comportant des erreurs et des contre-vérités (notamment sur sa supposée dépression nerveuse après Opération Shylock, 1995, sur son personnage récurrent Nathan Zuckerman ou sur l’homme qui lui aurait inspiré le héros de La Tache, 2002), il demanda à les rectifier mais se fit retoquer au motif qu’il n’était pas une source crédible ( !) et que des sources secondaires étaient nécessaires pour accréditer ses modifications- ce qui est déjà désopilant lorsqu’on sait que nombre de notices sont fabriquées par les intéressés ou leurs services à leur propre gloire (celle de Patrick Balkany concoctée par la mairie de Levallois, qui resta longtemps en ligne du temps de sa splendeur, était un modèle du genre).

Il ne faut pas attendre de scoop ou de révélations de ce genre de livre (encore que les pages sur un prof qui l’a marqué lorsqu’il avait 12 ans et dont il fit bien plus tard le modèle du personnage majeur de J’ai épousé un communiste, 2001, sont étonnantes). Du moins sont-elles subtiles, voire subliminales, et ce n’est pas plus mal. Tout écrivain écrivant par rapport à son secret, lorsqu’il sort de l’ambiguïté, c’est souvent à ses dépens, Jean Paulhan disait quelque chose comme ça. La déconstruction de ses romans par l’auteur même vaut tous les ateliers d’écriture tant Roth est lucide, sincère, transparent dans son discours de la méthode. Il y a des pages fortes sur ce qui l’a mené à sa surprenante uchronie du Complot contre l’Amérique (2006, Gallimard puis Folio comme toute son oeuvre) dans laquelle il imaginait l’aviateur suprémaciste blanc Charles Lindbergh en président des Etats-Unis, une élection vue du point de vue de la famille de l’auteur. Quant à sa fameuse lettre ouverte aux administrateurs de Wikipédia, on ne la relit pas sans éclater de rire, d’autant qu’elle est publiée ici dans son intégralité pour la première fois. L’encyclopédie en ligne lui ayant consacré une longue notice comportant des erreurs et des contre-vérités (notamment sur sa supposée dépression nerveuse après Opération Shylock, 1995, sur son personnage récurrent Nathan Zuckerman ou sur l’homme qui lui aurait inspiré le héros de La Tache, 2002), il demanda à les rectifier mais se fit retoquer au motif qu’il n’était pas une source crédible ( !) et que des sources secondaires étaient nécessaires pour accréditer ses modifications- ce qui est déjà désopilant lorsqu’on sait que nombre de notices sont fabriquées par les intéressés ou leurs services à leur propre gloire (celle de Patrick Balkany concoctée par la mairie de Levallois, qui resta longtemps en ligne du temps de sa splendeur, était un modèle du genre).

Jusqu’à la fin, Roth aura payé sa dette à son père (« En tant que chroniqueur de cette ville (Newark), je n’ai fait que me hisser sur ses épaules, ») à Saul Bellow, le vrai patron plus encore que Faulkner (sa relecture des Aventures d’Augie March, de Herzog et d’autres et son analyse de l’appropriation de Chicago par son imaginaire est un modèle de critique littéraire). A la fin, recru de sensations littéraires, rassasié d’anecdotes édifiantes, on se demande s’il n’eut pas mieux valu intituler le recueil Pourquoi écrire. Sans point d’interrogation. Ce qui se fait lorsque la réponse est dans la question. Au soir de sa vie, Philip Roth redevenu exclusivement lecteur confessait lire essentiellement des livres sur l’histoire de l’Amérique au XIXème siècle. Il s’était aussi astreint à relire tout son œuvre pour voir si ça tenait encore. Et lorsqu’on lui demandait quel bilan il en dressait, il citait le légendaire boxeur Joe Louis (douze ans d’une gloire sans défaite, un titre de champion défendu vingt-six fois) qui, en pareille circonstance, concluait simplement :

« J’ai fait de mon mieux avec ce que j’avais »

(« Philip Roth », « Saul Bellow » , « Joe Louis », photos D.R.)

2 439 Réponses pour Philip Roth, discours de la méthode

a’xiste pus, hamlet ?

x dit: 25 juin 2019 à 18 h 44 min

il faut faire traduire par renato!il est bien silencieux et c’est un vrai memomane et plus

melomane (renato)

« Un métaphysicien est tenté de dire que la réalité s’oppose à l’apparence, mais aussi à la fiction. Une fiction est une description inventée, comme on en trouve dans les mythes, les légendes, les romans, les films.

Une fiction n’est pas vraie de quelque chose, mais elle peut néanmoins revendiquer une vérité d’une certaine sorte, non littérale, métaphorique ou figurée.

On peut aussi penser qu’au sujet d’une fiction, il y a du vrai et du faux.

S’il est faux – ou ni vrai ni faux – que Mme. Bovary trompe son mari, puisqu’elle n’existe pas, il est vrai que, dans le roman de Flaubert, Mme. Bovary trompe son mari (et faux qu’elle soit fidèle).

Le terme fiction caractérise aussi certaines entités qui y apparaissent, personnages ( Mme. Bovary, lieux (l’ Atlantide), évènements( la victoire de l’Axe sur les troupes alliées). Cependant, on trouverait aussi des entités fictionnelles dans les sciences (gaz parfait), en mathématiques (point imaginaire) ou en philosophie, sous forme d’expériences de pensée (le malin génie de Descartes ou les cerveaux dans une cuve de Putnam).

Autant dire que le concept de fiction déborde très largement celui de la littérature et de l’art. »

Roger Pouivet.

Hamlet: l’autre danger de la fiction c’est qu’elle nous éloigne de nous-même, alors que l’autobiographie ne parle que de nous.

la fiction c’est la peur de ne plus exister.

Il me semble, au contraire, que la fiction nous rapproche de nous-même, tandis que l’autobiographie nous éloigne de nous (Goethe: Ce qui est proche, s’éloigne). En ce sens, la fiction c’est la peur d’exister, l’autobiographie, son contraire. Proust en est, justement, le meilleur exemple (et la Recherche, la meilleure manifestation)

Je partirai pas en vacances avec Roger Pouivet.

« le meilleur exemple en date c’est Angot, il a fallu que les gens l’écoutent chaque semaine dans une émission de télé pour qu’on se rende compte qu’elle avait le qi d’une huitre ! »

Pas besoin d’un super QI pour écrire, hamlet : il y a de la place pour tout le monde. D’ailleurs, il m’est arrivé d’avoir affaire avec des artistes-super-QI et pas emballé du tout… une certaine stupidité est nécessaire à la pensée, ce qui nient ça nient l’humain, et on sait où cela nos emmene.

Philippe Lacoue-Labarthe

La fiction du politique

(Heidegger, l’art et la politique)

1987

On parlera du statut des fictions après diner.

Ainsi que de son paradoxe.

Bon appétit! 😉

le mélanome du mélomane, ça déborde très largement (Fiction et Cie). Un gin tonic ?

Paul Edel dit: 25 juin 2019 à 19 h 42 min

Je partirai pas en vacances avec Roger Pouivet.

Vous préférez les soliloques confus des littérateux Paul Edel?

On attend de voir comment voua allez fonctionner sur la fiction, Paul Edel!

La clameur originaire du politique

Bruno Chaouat

Dans Cités 2011/1 (n° 45), pages 45 à 58

Existe-t-il une clameur, une voix, un chant originaire du politique [1]

[1]

Sur la distinction entre « la » politique et « le » politique,… ?

2De Richard Wagner à Theodor Adorno, tout se passe comme si la pensée moderne de la musique était toujours déjà une pensée politique. Wagner, à la recherche de l’œuvre d’art totale, crut l’avoir atteinte dans la forme du drame musical. Dans un ouvrage consacré à l’amour-haine que vouent le poète et le philosophe à la musique, Philippe Lacoue-Labarthe suggérait que le drame wagnérien accomplit la redécouverte de la religion de l’art selon Hegel

Je partirai pas en vacances avec Roger Pouivet.

Moi non plus, je préfère les beau gars sportifs! 😉 ( Bien que je ne connaisse pas sa trombine… 😉 )

. Notons aussi que pour Lyotard, l’art ne s’inscrit pas dans une téléologie, dans un temps orienté vers une amélioration, vers un progrès. Au contraire, tout se passe comme si la réussite artistique se mesurait au succès de l’artiste à illustrer son propre échec. Comme l’écrivait Beckett au début des années quatre-vingt : « Try again. Fail again. Fail better. [8]

[8]

Samuel Beckett, Worstward Ho, New York, Grove Press, 1983,… » Les efforts de l’artiste convergent vers un progrès dans l’échec (un « cap au pire », et il faut garder l’idée de progression paradoxale que porte le suffixe prépositionnel ward) et vers l’échec de tout progrès. Lyotard, en fidèle lecteur de Beckett, de renchérir, quelques années plus tard : « Nul ne sait écrire. Chacun, le plus grand surtout, écrit pour attraper par et dans le texte quelque chose qu’il ne sait pas écrire. Qui ne se laisse pas écrire, il le sait. [9]

[9]

J.-F. Lyotard, Lectures d’enfance, Paris, Galilée, 1991, p. 9. »

Je partirai pas en vacances avec Roger Pouivet.

Mais avec qui, au fait, partiriez-vous en vacances Paul Edel? 😉

( J’ai ma petite idée là-dessus.)

Almodovar a réfléchi sur la vie. Il est désormais âgé. Il s’est éloigné de ses folies de jeunesse. Par contre, l’abject Coréen qui a fait Parasite est un jeune con, un trou du cul de première, il faut dire ce qui est. Donc, il n’y a pas photo entre les deux. C’est à Almodovar qu’il aurait fallu ENFIN donné la Palme. Quelle bande d’ineptes cons stupides !!!

En pleine campagne :

C’est un détective, Pouivet?

Lyotard choisit de ranimer le vocable archaïque d’obédience qui appartient au vocabulaire de l’Église et désigne l’obéissance monastique. Car la création pour le philosophe postmoderne apparaît bien comme un sacré sans Dieu, une forme d’ascèse qui rappelle autant la vi(t)a contemplativa que l’expérience intérieure et l’athéologie mystique de Bataille.

Or, par un syncrétisme théorique qui fut la marque des rhapsodies intellectuelles du philosophe postmoderne, cette ascèse de la création est saisie dans un rapport d’homologie avec l’écoute flottante et l’anamnèse interminable de la cure analytique. C’est à partir des années quatre-vingt que Lyotard s’efforce de penser ensemble l’analytique du sublime de Kant et la théorie freudienne du refoulement originaire [13]

[13]

Voir, entre autres, J.-F. Lyotard, Heidegger et « les juifs »,…. Pour le philosophe, l’artiste/poète

@hamlet dit: 25 juin 2019 à 18 h 20 min

Vous ne m’avez pas convaincue la première fois (d’où ma réponse ironique !) et encore moins la deuxième. Je vous laisse avec ceux qui aiment disserter. Fait trop chaud. Maintiens ce que j’ai écrit et que vous acquiescez malgré les apparences. Bonne soirée. J’éteins l’ordi. Je n’aime pas perdre mon temps avec l’œuf et la poule !

« Un gin tonic ? »

Un grand pastis glacée ou une bière bien fraîche, JJJ !

Canicule, fiction ou vérité ?

@Canicule, fiction ou vérité ?

Un petit 31 ici mais après 72 heures de matraquage préventif, 50 degrés ressentis ; maintenant j’ai peur

Et vous avez tout-à-fait raison d’avoir peur, Jean, parce que ce n’est que le début.

Je ne suis pas là pour affoler les gens, ce n’est pas l’esprit de mes interve ici. Mais il fait être franc et objectif : la situation est grave.

c’est Passou qui est en passe de passer pour la fiction de la RDL,ce soir

Et alii: « Il s’appelle Lutring

Le soliste à la mitraillette échappe à la police.

Il a laissé entre les mains de la police une mitraillette cachée dans un étui à violon. »

@christiane : c’est quoi que vous n’avez pas compris ?

vous dites la fiction c’est l’inconscient.

je dis non : l’imagination est une faculté de l’esprit humain à modifier la disposition des idées et des choses afin d’élargir le champ des possibles.

c’est simple, non ?

x25 juin 2019 à 20 h 29 min

lutring,c’est pas mal comme pseudo,non? Qu’est-ce que vous en pensez ?

« maintenant j’ai peur »

Accrochez-vous, JL, il faut tenir la semaine et le matraquage médiatique ne fait que commencer !

CHRISTIANE AVAIT PEUR DE LIRE :

L’inconscient, c’est la politique

Roland Chemama

Dans Journal français de psychiatrie 2006/4 (n° 27), C’est une citation de Lacan.

https://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie-2006-4-page-15.htm

vian pour christiane et son inconscient

https://www.youtube.com/watch?v=RJPm2aQtXoc

Christiane a éteint son ordinateur, n’insistez pas et alii !

x,

Luciano Lutring. À cause de sa passion pour les Cadillac les journalistes, à l’époque, l’avaient surnommé l’Américain. Il disait : « J’étais un Robin des bois, j’ai tout donné et puis ceux que j’avais rapinés dénonçaient deux fois ce que je leur avais pris, et j’ai dû trop payer les complices… jamais pensé devenir riche avec la mitrailleuse, ni même imaginé de gros coups. Mais à un moment j’ai rencontré le groupe des Français et je me suis retrouvé rue Montenapoleone avec la mitraillette devant la joaillerie Colombo ». À propos de cette rapine un garçon qui travaillait dans le quartier raconta à Buzzati qu’un maçon qui travaillait sur un échafaudage de l’autre côté de la rue lança des briques sur les voleurs et que le type à la mitraillette — Lutring — tira sur les briques comme si c’était du tir au pigeon et qu’il avait fait carton plein. Par la suite Lutring fit savoir par voie informelle que ce jour-là son arme avait un petit défaut et qu’il avait du composer avec.

Et Alii,

j’ai rallumé l’ordinateur pour vous (et hamlet).

Je riais de bon cœur en relisant Michaux. Tenez,

du recueil Qui je fus (Gallimard)

«Je suis habité ; je parle à qui-je-fus et qui-je-fus me parle. Parfois, j’éprouve une gêne comme si j’étais étranger. Ils font à présent toute une société et il vient de m’arriver que je ne m’entends plus moi-même. Allons, leur dis-je, j’ai réglé ma vie, je ne puis plus prêter l’oreille à vos discours. À chacun son morceau du temps : vous fûtes, je suis, je travaille, je fais un roman. Comprenez-le. Allez vous-en[…] Je ne peux pas me reposer, ma vie est une insomnie[…] Ne serait-ce pas la prudence qui me tient éveillé, car cherchant, cherchant et cherchant, c’est dans tout indifféremment que j’ai chance de trouver ce que je cherche puisque ce que je cherche je ne le sais.»

Son inconscient est un lieu de pas-sage.

Bon, j’ouvre à nouveau la nuit. Bonne nuit les couche-tard.

Peur pour l’épreuve du brevet qui n’en finit plus d’arriver. Surmonter la canicule cette semaine pour se rendre au collège lundi, quelle perspective

https://www.youtube.com/watch?v=6RQUxZRHSqM

Tiens. Une chanson de Telephone que je ne connaissais pas. Merci.

Une enfant placée, vous aussi ?

La sécurité du monde ne repose sur rien de tangible. Nous sommes à la merci de n’importe quel pirate – pour trente euros ! L’ordre du monde est une feuille de papier qui se consume brutalement, le monde rouille à la vitesse de la lumière : seule la parole de Dieu est féconde, ainsi que les oeuvres d’Ulrike Meinhof aux Editions des femmes, et sans oublier le pape et son encyclique :

_________________________

« Un hacker a infiltré le réseau informatique d’un centre de la Nasa l’an dernier, a révélé l’inspecteur général de la Nasa dans un rapport publié le 18 juin. L’agence spatiale américaine a alors dû déconnecter temporairement des systèmes de contrôle des vols spatiaux du centre affecté.

L’assaillant a utilisé pour son méfait un mini-ordinateur coûtant 35 dollars (environ 30 euros), baptisé Raspberry Pi, de la taille d’une carte de crédit et qui se branche sur les télévisions. Il est surtout utilisé par des enfants des pays en développement pour apprendre à coder. Le Raspberry Pi en question s’était connecté sans autorisation au système du JPL. »

2439

commentaires