Pour saluer Angelo Rinaldi

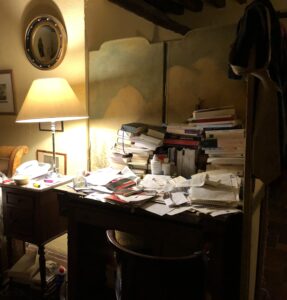

Angelo Rinaldi, écrivain, critique littéraire et ami d’une fidélité sans égale, vient de nous quitter à 85 ans. Il est mort la plume à la main et ne la reposait que pour demeurer nuit après nuit dans son fauteuil veillé par ses deux chats, un livre entre les mains, Saint-Simon, José Cabanis et autres. Mélancolique depuis son plus jeune âge, un roman demeurait à ses yeux du chagrin développé par la grammaire. Cet artiste n’avait jamais cessé de creuser le même sillon.

Il y a quelques mois, j’avais réussi à le convaincre de retourner à Ajaccio, lui, l’enfant terrible de la Corse qui s’était mis à dos bien des compatriotes pour avoir un jour écrit que la langue corse n’en était pas une, à peine un patois destiné à appeler les chèvres dans le maquis. C’est peu dire que le gaulliste et le républicain en lui détestaient les nationalistes corses qui le lui rendaient bien ; ils tenaient l’Académicien pour un Corse honteux lui, si drôle, si ironique mais aussi si susceptible et soudainement ombrageux que j’ai si souvent entendu me mettre en garde : « N’oublie jamais que je suis Corse ! ». En tout cas, il ne l’oubliait pas. Car il l’aimait malgré tout, l’île de son enfance et de sa jeunesse malgré tant de mauvais souvenirs (la mort de ses parents, la difficulté à vivre son homosexualité dans une société aussi machiste, le rejet qui s’ensuivit). Grand lecteur de Faulkner, notoire écrivain pour écrivain, il disait avoir retrouvé sa Corse dans l’âpreté de son Mississipi : « Alcool, brutalité, sensualité refoulée, tout est dans Lumière d’Août, l’un des plus grands romans jamais écrits, confiait-il avant de louer dans Les Palmiers sauvages, « formidable tout en étant raté », la scène inoubliable au cours de laquelle les deux amants partagent une boîte de haricots.

Il avait pourtant accepté ma proposition, qu’un entretien en public dans le cadre du musée Fesch devait couronner, à une condition : qu’on ne l’emmène pas à Bastia, tant cette visite dans sa ville natale l’aurait submergé d’émotions. Il se faisait une joie de retrouver la terre et les paysages corses longtemps après. Et puis la maladie, déjà (ses jambes ne le portaient plus, une fatigue cardiaque le minait…), lui fit renoncer in extremis mais la conversation se déroula tout de même par zoom depuis son appartement parisien, près de la place de la République. Probablement son dernier entretien (à voir ici).

Il fut un temps, à l’autre siècle déjà, où le pouls de la vie littéraire à Paris battait à un rythme plus rapide deux fois par semaine : le matin du jeudi où Angelo Rinaldi signait sa page dans L’Express et le soir du vendredi où Bernard Pivot recevait à Apostrophes. L’un aussi redouté que l’autre était espéré. Le temps a passé et ils n’ont pas été remplacés. Depuis, le premier a eu son fauteuil à l’Académie française et le second son couvert à l’Académie Goncourt. Ils n’en furent pas moins restés critiques littéraires dans l’âme et, partant, viscéralement journalistes, le mot conservant sous notre plume toute sa noblesse, ceci vaut d’être précisé à une époque où « les médias » sont régulièrement l’objet de toutes les curées. Les critiques ont-ils pour autant conscience d’endosser une responsabilité dont ils pourraient un jour avoir à rendre des comptes ?

La relecture d’un article vingt ans après est souvent un exercice douloureux pour son auteur. Ceux qui les publient en recueil le font au risque du sarcasme, de l’ironie sinon de l’insulte. Après avoir rassemblé ses contributions à L’Express dans Service de presse (Plon, 1999), puis dans Dans un état critique (La Découverte, 2010) les textes qu’il donna au Nouvel Observateur entre 1998 et 2003, Angelo Rinaldi récidiva quelques semaines avant de disparaitre en publiant Des roses et des épines (Éditions des instants, 2025), un recueil de ses chroniques littéraires parues dans un hors-série de L’Express en 1990 et rassemblées ici pour la première fois. La préface en est constituée d’un entretien qu’il accorda à Pierre Boncenne pour le magazine Lire en octobre 1980. Rinaldi, que l’on créditait souvent d’être un critique dur, cruel, injuste voire méchant en raison de fameux éreintements de quelques divas des Lettres (ce lieu commun perdure encore) démentait critiques à l’appui. Ce qu’il disait dès la première page de cet entretien résume on ne peut mieux sa conception de son métier :

« Je suis avant tout un salarié que l’on paie pour donner son opinion sur les livres. Maintenant, si je dois me classe quelque part, et à supposer que mes articles méritent cet honneur, je me classerais dans la catégorie des critiques qui donnent une tournure impressionniste et subjective à une opinion de fond qui, elle, ne varie pas, à savoir la défense du style et du tempérament (…) Plus généralement, ce qui m’importe, ce n’est rien d’autre que les livres, avec leur musique et leur voix. Le reste m’est égal ».

Sans aller jusqu’à l’acte de contrition du cruel critique en place publique, l’occasion d’un recueil d’articles est parfois propice à une discrète cérémonie des regrets eu égard aux ravages attribués à sa réputation de polémiste. Un article en trop ? « Aucun ». Alors une phrase de trop ? « Non, jamais ». Même pas un mot de trop ? « Même pas, sauf s’il pêche par manque de précision ». S’il s’en veut, c’est par exemple de n’avoir pas été assez chaleureux envers Dominique Fabre dont il avait écrit grand bien mais sans se défaire d’une retenue à l’anglaise. Il est vrai que de son point de vue, la méchanceté et la gentillesse sont des catégories mondaines dépourvues de sens, un critique n’étant tenu de juger un livre que par rapport à son absolu de la littérature. Et le sien, à son image, n’allait jamais sans une intransigeance sans mélange, du même esprit que celle qu’il exprimait dès lors que quiconque, à commencer par les écrivains, touchait à la Résistance, ses héros et ses idéaux, ou flirtait avec l’antisémitisme. Angelo Rinaldi assurait écrire une critique avec la même difficulté et le même soin qu’une page de roman. Mais qu’on ne lui parle pas de responsabilité de type politique:

« Ou alors une responsabilité d’entraînement vis-à-vis de confrères moutonniers. Le sort du livre nous échappe mais quand nous revenons régulièrement sur les livres d’Olivier Laronde, Elisabeth Taylor et Flannery O’Connor, sur la durée, ça paie ».

Quant à la déontologie, le mot lui faisait horreur : « Notre seule morale, c’est la sincérité ». Encore faut-il préciser sa manière, assez éloignée de la recension, plus proche de l’évocation avec sa part de souvenirs personnels, et de la conversation avec son lot d’incidentes et de parenthèses. Sa devise lui venait du conseil prodigué par Françoise Giroud et Jean-François Revel, deux pairs auxquels il n’a eu de cesse de payer sa dette, lorsqu’ils l’ont engagé à L’Express : « Vous avez une minute pour retenir le lecteur sur un sujet qui a priori ne l’intéresse pas ». En insistant bien, vous tiriez d’Angelo Rinaldi le nom d’un critique admiré : Alberto Arbasino dans La Repubblica qu’il lisait régulièrement. Et un Français, en faisant un petit effort ? François Mauriac en son bloc-notes. Pas un tendre lui non plus. Mais à la relecture des jugements de Rinaldi après décantation, on s’aperçoit que non seulement ils tiennent le coup, que ce sont de brefs morceaux de littérature, qu’il ne s’est guère trompé, mais que la majorité de ses papiers sont portés à la louange plutôt qu’à la descente en flammes. Les réputations…

Quant à la déontologie, le mot lui faisait horreur : « Notre seule morale, c’est la sincérité ». Encore faut-il préciser sa manière, assez éloignée de la recension, plus proche de l’évocation avec sa part de souvenirs personnels, et de la conversation avec son lot d’incidentes et de parenthèses. Sa devise lui venait du conseil prodigué par Françoise Giroud et Jean-François Revel, deux pairs auxquels il n’a eu de cesse de payer sa dette, lorsqu’ils l’ont engagé à L’Express : « Vous avez une minute pour retenir le lecteur sur un sujet qui a priori ne l’intéresse pas ». En insistant bien, vous tiriez d’Angelo Rinaldi le nom d’un critique admiré : Alberto Arbasino dans La Repubblica qu’il lisait régulièrement. Et un Français, en faisant un petit effort ? François Mauriac en son bloc-notes. Pas un tendre lui non plus. Mais à la relecture des jugements de Rinaldi après décantation, on s’aperçoit que non seulement ils tiennent le coup, que ce sont de brefs morceaux de littérature, qu’il ne s’est guère trompé, mais que la majorité de ses papiers sont portés à la louange plutôt qu’à la descente en flammes. Les réputations…

Je me souviens de plusieurs de ses romans, pas nécessairement parmi les plus importants (La loge du gouverneur, la Maison des Atlantes, La dernière fête de l’Empire…) mais parmi les plus récents. Il y a un délicieux culot, mâtiné d’un zeste de provocation, à commencer un livre par « en effet« . Il n’était pas du genre à s’en priver d’autant que, il n’en doutait pas, rien ne serait épargné à celui qui n’épargne guère les autres. Où finira le fleuve (Fayard, 2006) exige qu’on s’y installe à bord d’un paquebot diversement fréquenté pour une longue traversée, au cours de laquelle le pacha nous emmènera dans une circumnavigation autour de son monde avec force digressions et coups de sirène, portraits filés et accostages délicats. C’est sinueux à souhait, manière de donner davantage d’amplitude encore à un ambitieux dessein tel qu’en rêve tout écrivain orphelin de Proust à l’instant même de mettre en mots ce qu’il voudrait être « le livre d’une vie ». Il est vrai que jamais l’auteur ne s’est ainsi mis à nu, jusque dans la dissection de l’amour homosexuel dans ce qu’il a de plus tragique et douloureux.

Un journaliste français en rupture de journal, débarqué à la gare de Waterloo (rien de tel qu’un terminus pour commencer une histoire) afin d’interviewer un peintre alcoolique, capricieux et homosexuel (autant dire baconnisime) qui sait se faire désirer, voit soudain son passé refluer en un gigantesque ressac de mémoire, tel un fleuve aux multiples bras qui le roulera dans ses eaux jusqu’à le faire remonter à sa source. Un bordel d’hommes à hommes sera le théâtre de cette anamnèse. La description des situations, comme l’évocation des sensations ou la peinture des visages et paysages, est d’une minutie étourdissante. N’y manque pas un bouton de guêtre, ni une émotion imperceptible, ou une ride sous la paupière droite. Un travail de miniaturiste où l’on voit affluer, c’est le cas de le dire, les époques du romancier, l’atmosphère de Nice-Matin où il fit ses débuts à la chronique judiciaire et l’Express des grandes années où il rompit des lances contre certaines vestales littéraires (très Balzac revisited corrigeant les épreuves de sa Monographie de la presse parisienne) sans oublier l’essentiel, la Corse d’autrefois, un pays âpre, pauvre et gai marqué par l’esprit de la Résistance légué par la parentèle paysanne, dans les vestiaires de l’enfance où finit tout roman-fleuve. Il s’en dégage plus de tendresse que de tristesse, et surtout un infini sentiment de solitude. On retrouve la passion du romancier pour les humbles davantage que pour les puissants, ceux que Pierre Sansot appelait « les gens de peu » et Simenon « les petites gens » justement parce qu’ils en avaient été et n’en étaient jamais sortis.

Angelo Rinaldi, lui aussi, avait le goût des siens. Là git sa vérité. « Comprendre, c’est déjà aimer à moitié » lit-on à un moment dans la bouche de je ne sais plus quel personnage, Yacoub le tenancier ou D’Hours, Liliane Richard ou Madeleine, Sabatier sûrement pas, Madeleine ou la concierge Mme Petras, à moins que ne soit le petit garçon ignorant que le fleuve remonte à la source alors qu’il regarde couler l’Oos à Baden-Baden, sa main dans celle de Fraülein Lydia. Rinaldi était là au meilleur de son art. Au fond, s’il tenait absolument à mettre à distance le modèle proustien jugé trop collant, sans pour autant en faire notre Lampedusa, je conserverai plutôt de ce beau roman un parfum subtilement viscontien.

Que gagne-t-on à se pencher sur le passé ? La poussière des amours mortes, celle des amitiés décevantes ou le souvenir doré d’une mère aperçue dans le commerce où elle est peu considérée ? Lors de cette courte séquence, Angelo Rinaldi a signé la plus étonnante phrase de son nouveau roman. Il inclut derrière les noms des marques de produits écrits sur la vitrine le visage de la mère de Marc-Antoine, le luxe dérisoire d’un salon de beauté provincial où se noue la discrète complicité des employées rebutées par la brutalité d’un patron geôlier. A ce souvenir de l’adolescent qu’il fut, l’homme devenu adulte comprend d’autant mieux le mérite maternel qu’il doit lui-même lutter pour son emploi. Au fait, « une vie, ça se raconte comment, quand on a le ridicule d’y consentir ? Avec un ramasse-miettes ? N’est-ce pas aussi vain que d’affronter à contresens l’escalier mécanique du métro ? «

Sans démériter de ses aînés, Résidence des étoiles (Fayard, 2009) paraissait moins âpre, moins nourri que les trois romans qui l’avaient précédé, peut-être parce que la phrase y est plus serpentine, l’exposition des situations et des caractères plus digressive et le culte du détail plus sophistiqué encore. Est-ce la faute à ce Marc-Antoine constitué de « peu de secrets» qui n’apparaît souvent qu’en arrière-plan derrière les personnages secondaires plus affirmés, plus sûrs d’eux ? Avec qui couche-t-il à la fin ? On doit souvent ramener ce quadragénaire au moment présent tant il a de propension à s’évader en pensée. Il nous entraîne dans une enfance corse où sa plus grande joie fut d’être débarrassé de son père et dans une vie de jeune adulte adopté, comme un chiot, par une famille huppée de ce quartier de l’ouest parisien, ces villas du dix-septième arrondissement dissimulées dans le clair-obscur d’une sorte de province parisienne que hante le souvenir de Marcel Proust, et désormais la ronde de Patrick Modiano. Un juriste va-t-il voir son médecin, c’est le prétexte pour Rinaldi à la mise en branle de l’inlassable comédie humaine que traversent les personnages exprimant les dégoûts et les tendresses à lui inspirées par nos contemporains. La nostalgie de ce qui n’a pas été nimbait chacune de ces pages qu’il suffisait de secouer pour en faire tomber cris et chuchotements.

On aimait à retrouver chez Rinaldi les constantes d’une vision pessimiste et férocement drôle de l’existence. La quête de l’argent, jusque dans sa forme la plus primaire, la poursuite de la jouissance mêlent garces, figures maternelles, élégantes et jeunes femmes à la recherche d’un donneur de sperme, SDF attachants, jouisseurs stériles. Quand Marc-Antoine découvre consterné ce qu’est devenu l’immeuble où il fut jeune et connut l’insouciance, on aimerait lui exprimer notre sympathie. Mais qu’attendions-nous à la fin de ces déambulations dans les couloirs du temps où les chats valent souvent mieux que les hommes ? On en oublierait que les étoiles, elles-mêmes finissent par s’éteindre.

Bien qu’Angelo Rinaldi s’en soit défendu, car c’était devenu une scie que de relever l’influence proustienne dans sa tournure, Les Souvenirs sont au comptoir (Fayard, 2012) n’y dérogeait pas. Par exemple : « Connaissons-nous jamais ceux que nous connaissons et avec lesquels, souvent, nous travaillons ? » dans lequel on entend un lointain écho du proustien « Nous vivons auprès de gens que nous croyons connaître ; il nous manque l’événement qui nous les fera paraître autres que nous le savons ». Cela se traduit par une technique, par le biais de figures de style d’une rhétorique chère à l’auteur de la Recherche : incises, litotes, circonlocutions, périphrases et surtout digressions et métaphores (ah !… ces pavés de la rue de Beaujolais, disjoints comme si une charge de policiers avait forcé des manifestants à les abandonner dans leurs alvéoles…). Ce qui peut être casse-gueule à la longue mais tient merveilleusement les trois cents et quelques pages tant l’auteur a le génie du corrélatif.

Bien qu’Angelo Rinaldi s’en soit défendu, car c’était devenu une scie que de relever l’influence proustienne dans sa tournure, Les Souvenirs sont au comptoir (Fayard, 2012) n’y dérogeait pas. Par exemple : « Connaissons-nous jamais ceux que nous connaissons et avec lesquels, souvent, nous travaillons ? » dans lequel on entend un lointain écho du proustien « Nous vivons auprès de gens que nous croyons connaître ; il nous manque l’événement qui nous les fera paraître autres que nous le savons ». Cela se traduit par une technique, par le biais de figures de style d’une rhétorique chère à l’auteur de la Recherche : incises, litotes, circonlocutions, périphrases et surtout digressions et métaphores (ah !… ces pavés de la rue de Beaujolais, disjoints comme si une charge de policiers avait forcé des manifestants à les abandonner dans leurs alvéoles…). Ce qui peut être casse-gueule à la longue mais tient merveilleusement les trois cents et quelques pages tant l’auteur a le génie du corrélatif.

«Victime de l’encaustiquage de l’escalier, non moins périlleux par-là que le parquet de l’appartement, d’un danger surmonté jusque-là au pas prussien de ses bottes, l’un des brancardiers, dans un vacillement, faillit lâcher l’un des bras du dispositif, le cadavre du coup projeté dans le vide, tel celui du marin décédé à mi-chemin de la traversée et qu’enveloppé d’un linceul on balance par-dessus bord- mais puisque chacun, à terme, replonge dans l’anonymat quelle différence avec l’immensité de la mer ? »

Tout tourne autour d’un dîner dans un restaurant du quartier du Palais-Royal à Paris, dont les arcades en lisière du jardin sont hantées par les ombres familières de Colette, de Mireille et d’Emmanuel Berl. Un théâtre vit tout près mais c’est bien dans le restaurant que la pièce a lieu et que le rideau cramoisi se lève sur les commensaux, autant d’acteurs inconscients d’un moment suspendu de la vie d’un homme à l’occasion de son anniversaire. Des clefs y tintent peut-être mais il serait dérisoire de chercher à savoir quelles portes elles sont censées ouvrir. Au vrai, on s’en tape d’identifier tel ou tel. Cousins de province et poètes en panne d’inspiration y côtoient putes et macs dans une atmosphère si bien ressuscitée qu’elle donne de l’élégance à l’interlope ; la mémoire sans cesse convoque des souvenirs aussi enfuis qu’enfouis, auxquels la maîtrise des sensations accorde un parfum de jamais lu malgré les clins d’œil et réminiscences, effluves de Haute-Corse entre une maison de Chelsea et les parages de la rue de Poitiers. On y retrouve l’entomologiste ironique et cruel d’une petite société qui se donne pour une élite ; il y a peu d’équivalent dans notre littérature pour l’acuité du regard et la précision du trait. Rinaldi avait la passion du français tel qu’on ne l’écrit plus guère. Où d’autre emploie-t-on encore le mot « dactylo », disparu comme la fonction, semble-t-il ? Et cela aussi, une définition de la conversation à la parisienne :

« Le pire se doit d’être énoncé avec légèreté, le futile avec sérieux, le superlatif monnaie courante, et l’art de marquer in extremis un point avec une balle au ras du filet ».

On est au spectacle, mais en coulisses. Il y a bien de la nostalgie dans cette évocation d’une enfance au bistro, et de la tendresse qui s’en dégage. Car le narrateur tient qu’il n’est pas de meilleure école d’hypocrisie qu’un café : c’est le poste d’observation idéal pour apprendre qu’il n’y a pas de gens simples : uniquement des gens que l’on ne sait pas regarder. Mieux que de vrais gens : de vrais personnages bien campés, à commencer par le vieux journaliste revenu de tout dont on apprend tant sur la vie comme elle va à défaut d’une explication du monde, entre zinc et marbre. Angelo Rinaldi n’a jamais cessé d’être au fond le reporter de Nice-Matin qu’il fut à ses débuts, lorsque le ferry jeta le petit Bastiais sur le chemin de la promenade des Anglais. Mais contrairement à d’autres, au faîte d’une carrière accomplie, il préféra toujours la compagnie des correcteurs anarchistes à celle des directeurs ; on n’est vraiment proche que de ceux que l’on retrouve au bistro, lieu géométrique de ses fidélités.

A Nice-Matin, il tint aussi la chronique judiciaire, son autre école, la plus ferme et la plus durable, celle où il acquit un don d’observation éclatant dans ses romans ; par bien des côtés, ses personnages doivent leur fragilité et leur férocité à l’inouïe mise à nu des individus dont les tribunaux sont le théâtre permanent. Un régal pour les amateurs de comédie humaine. Il est rare qu’un roman sonne aussi juste dès les premières pages, et poursuive jusqu’à la fin sur cette lancée sans la moindre fausse note. « De la musique avant toute chose ! » rappellait d’ailleurs Rinaldi dès la première page de son nouveau recueil, non de critiques mais de chroniques littéraires, celui-là réunissant celles du Figaro littéraire des années 2003-2005 sous le titre Le Roman sans peine (La Découverte, 2012). On y vérifia au passage non seulement qu’il n’avait pas été remplacé, nulle part dans la presse française, mais que, contrairement à une légende bien établie, ses admirations (John McGahern, Dominique Fabre, Elizabeth Taylor, Roger Grenier, Flannery O’Connor, Philippe Le Guillou etc) étaient plus nombreuses que ses détestations (Simenon, Duras, Angot, Beigbeder, Kundera etc) ; mais il est vrai que lorsque la cruauté s’exerce publiquement dans le cadre de la comédie littéraire, elle laisse des traces plus profondes et plus durables que la louange.

De la musique avant tout car il était de ces écrivains qui révèrent tant la langue française qu’il y entend le son d’un mot se prolonger dès qu’on l’a prononcé- ce qui, d’après lui, marquerait la supériorité de notre langue sur les autres. Une musique se dégage de ce roman enveloppant et c’est un trio de Schubert. Souvent, l’observation est si juste que l’on se surprend à murmurer pour soi-même : c’est si vrai, c’est tellement cela… avant de jeter aussitôt un regard alentour pour vérifier que nul ne nous épie, au cas où, contaminés par l’esprit du narrateur, nous ignorerions l’opinion que se font de nous ceux qui nous entourent ou que nous côtoyons ; c’est vrai que le haut mur du cimetière des chiens au Trocadéro fait étrangement penser à celui de la Santé (en revanche, l’auteur a été victime d’un lieu commun fort répandu en créditant le génie esquimau d’un lexique innombrable pour évoquer la neige car cela n’est pas vrai). Le roman s’achève sur la vision d’une postière en chapeau de paille, qui, assise sur ses valises, attend des bateaux déjà partis. Derrière les ors du restaurant du Palais-Royal, l’auteur n’est jamais dupe, qui conserve au fond de lui l’humeur bistrotière, celle de la fidélité à ses origines, et donc celle de l’authenticité.

(Photos Passou)

1 164 Réponses pour Pour saluer Angelo Rinaldi

l’autre différence assez cruelle entre les curés et le cinéma c’est que les jeunes actrices sont hyper sexy, du coup les mecs s’en prennent à elles, alors que comme les bonnes soeurs sont accoutrées comme des sacs de pomme de terre les curés préfèrent s’en prendre aux enfants.

le seul moyen de remédier à cette injustice c’est d’obliger les bonnes soeurs à mettre des décolletés et mini jupes pour au moins protéger les enfants.

le truc qu’il faut aussi faire dans l’église c’est de changer l’accoutrement du Christ sur la Croix qui doit susciter une excitation sexuel assez déjantées chez les curés d’ordre homosexuel.

si on veut protéger les enfants il faut absolument exiger de faire mettre un pantalon au Christ sur la croix.

FL: rectificatif: le Titre exact est« Les Jours Caniculaires, » 1610. « Des Cérémonie et Oracles des Dieux « est celui du premier chapitre. MC

un pantalon et un pullover.

en 1610 ? qui lisait en 1610 ?

c’est Ferry qui a envoyé les gens à l’école bien après 1610.

en fait on croit que Ferry a envoyé les français à l’école pour qu’ils apprennent à lire juste par générosité et soucis d’éduquer les paysans frnaçais.

en fait là encore c’est un enfumage qu’on apprend à l’école.

la vérité est que quand les français ont perdu la guerre contre l’Allemagne en 1870 ils se sont rendus compte que tous les soldats allemands savaient lire.

du coup ils se sont dits si on veut gagner la prochaine guerre contre l’Allemagne il faut envoyer les paysans apprendre à lire.

et ça a marché puisque les français ont gagné la guerre suivante.

Non. Avant Ferry il y eut Guizot et sa Loi sur l’Instruction que l’on oublie un peu vite. Et elle ne fut pas sans effets…MC

pourmoij, 1610 c’est Ravaillaque.

la morale de l’histoire

Dédale descendit pour le sortir de l’eau, et lui donna sépulture.

donc encore un père qui survit à ses enfants;

MC – 10h03

Je n’ai jamais parlé d’excuse. Vous n’avez pas compris mon commentaire. J’abandonne !

un père qui survit à ses enfants;

CE N4EST PAS PARCE QU ‘ON A DES ENFANTS QU ON EST HAS BEEN HB

Trump.

Don d’un avion présidentiel.

Largeur du tapis rouge déployé à son arrivée à l’aéroport à Doha et maintenant standing ovation.

Et le journaliste américain qui ôte ses lunettes en disant « oh my sweet Jésus ».

Il faut toujours se préparer à mourir.

La mort ne sonne pas à la porte.

Elle frappe, elle terrasse et vous ôte la vie comme ça, sans rien vous demander, rien vous dire… Rien.

@ »Non. Avant Ferry il y eut Guizot et sa Loi sur l’Instruction que l’on oublie un peu vite. Et elle ne fut pas sans effets…MC »

alors là permettez-moi de m’inscrire en faux.

d’abord Guizot était protestant, personne n’est parfait allez-vous me dire, mais c’est normal qu’en France le premier qui pense à apprendre à lire à nos paysans ce soit un protestant plutôt qu’un catholique.

ensuite si on va pas là il ne faut pas aussi oublier les jansénistes, sauf que si on part là dessus on ne sait trop où cela va nous menez.

qu’importe, Guizot, Ferry… l’idée importante qu’il faut retenir c’est que quand les français l’ont eu dans le baigneur face aux allemands en 1870 ils se sont dit ces enfoirés nous l’ont mis dans le baigneur parce qu’ils savent lire !

et c’est là que la formation des instituteurs et la créations des écoles qiui jusque là était limitée aux villes de plus ee je sais plus combien d’habitants (1000?) a changé et que l’éducation de tous les français est entrée en économie de guerre dans le but d’avoir des troufions qui sachent lire pour la prochaine guerre contre ces lecteurs de teutons.

et quand sur le champ de bataille on a mis face à face des types qui savaient lire des deux côtés ça a permis de rééquilibrer les forces !

c’est le moment où la France a découvert que savoir lire était aussi une arme de guerre !

en fait c’est la seule chose qu’il faut retenir de cette histoire : la lecture est une arme de guerre comme un fusil ert ça tous les lecteurs doivent le garder à l’esprit même quand ils lisent du Flaubert…

et puis arrêtez de me contredire, sérieux j’ai une santé fragile et vous devriez faire preuve de plus de compassion.

un journaliste lunettes

ROSE savez vous comme dirait un marseillais?

Et alii

Non, je ne le sais pas.

MC, je ne parlais pas d’excuse , plutôt de dérive, de dissociation. Char voulait organiser ses notes. Au final certains de ses textes n’ont plus de rapport avec leur esquisse. C’est une dualité : lui contre lui. Et les textes prolifèrent loin de leur source. Ils sont séparés de leurs traces les écrasant. Char est un être divisé. Il se copie, tente de fixer ce qui a été écrit spontanément. Le langage n’est plus le même. C’est comme des sorties de textes, une décadence. Un excès. Un collage. Réécrivant ses notes, il perd leur innocence et devient parfois pédant. Trop de censure, trop d’ornementation. Transcrivant ces bribes de langage. Ainsi des ces iris je retiens : fleur de gravité. Plus le paragraphe s’étend, mieux il veut faire, plus il se perd.

Enfin, c’est ce que je ressens… Je le lis et je saute quand je le perds. Lire Les feuillets

d’Hypnos de Char, c’est tenter de le retrouver en amont. Je gomme… J’accommode pour capter sa voix.

Et cette dame d’un âge certain, qui avec un humour incroyable, cf le cadeau joint à la lettre, mène son combat jusqu’au bout.

https://www.instagram.com/reel/DJl_bXFJtvD/?igsh=MXYyc3g5ZGY5eWo5Zw==

Je vais aller m’acheter des slips et je reviens.

« Trump c’est autre chose. »

= une bouche en forme de sphincter anal.

m’acheter des slips et je reviens.

Des lotus anti-fuite.

Qu’est-ce que l’on est loin de René Char!

ROSE,un marseillais aurait choisi entre « punaise »

et « putain »

une autre personne , non journaliste, aussi!

Celui-ci est envoûtant :

Le thor

Dans le sentier aux herbes engourdies où nous nous étonnions, enfants, que la nuit se risquât à passer, les guêpes n’allaient plus aux ronces et les oiseaux aux branches. L’air ouvrait aux hôtes de la matinée sa turbulante immensité. Ce n’était que filaments d’ailes, tentation de crier, voltige entre lumière et transparence. LeThor s’exaltait sur la lyre de ses pierres. »

René Char

Merci, et Alii, pour la mémoire de l’écrivain japonais Kenzaburō Ōe.

Je suis revenu.

Langue française

Je vais en traiter dans un instant, mais je commence par une digression (!) politique. J’ai assisté à l’audition de M. Bayrou par la commission parlementaire des affaires culturelles et de la culture.

Je ne connaissais ni la présidente ,Mme Fatiha Keloua Hachi, PS, ni le rapporteur ,M. Paul Vannier, LFI. J’ai été profondémenr choqué par la haine manifeste de la première pour M. Bayrou (son visage ne le dissimulait pas!) , de la mauvaise foi et de la partialité du second pour le locataire de Matignon.

J’en viens à la langue française. M. Bayrou, agrégé de lettres classiques, ancien ministre de l’education, est censé bien connaître notre langue. Or, il déclare soudain « traité par-dessus la jambe… ». Et ces mots sont écrits tels quels sur mon écran télé à droite!

Il y a erreur ! Ce qui existe en français, c’est « traiter quelqu’un par-dessous la jambe », considérer comme un adversaire négligeable. « Par-dessus » n’aurait aucun sens !

closer dit: 10 mai 2025 à 19h33

Hier à la FNAC « La femme de ménage » restait en tête des meilleures ventes de roman avec deux titres… »La Psy », de la même auteure, était bien placée. Auparavant j’avais vu « La sage femme », avec deux titres (« A Auschwitz » et « A Berlin »)…

A quand « L’infirmière » par Bérénice de Béziers?

Pourquoi Passou ne parle t il jamais de ces livres sur des métiers féminins qui enchantent des millions de lecteurs?

Elitisme mâtiné de machisme? »

Closer, je viens de lire ce livre . Je vous en parle sur la page précédente.

Christiane dit: 14 mai 2025 à 10h45

Closer,

Vous écriviez ici un commentaire plein d’humour sur un roman que vous n’aviez pas lu mais qui vous intriguait par la queue importante qu’il provoquait à la FNAC, (…)

@Chaloux

Oui, d’accord avec votre description sur le son et ce qu’on entend, mais on peut apprécier cette façon, et pour cette raison, en fait, je ne recommanderais pas pour quelqu’un qui a besoin d’une initiation au piano. Je note vos noms.

@ »Hier à la FNAC la femme de ménage restait en tête de gondole »

c’est pour ça perso moi j’y vais plus à la fnac ils doivent passer l’aspirateur tous les 36 du mois.

et après forcément on a des acariens partout.

« la femme de ménage », pourquoi la femme ? déjà ça sent l’exploitation de la femme à plein nez :

rigole pas Jeannot Lapin j’ai parié pour la palme d’or cette année à Cannes sur le film russe « la femme de ménage » qui raconte l’histoire d’une jeune femme immigrée algérienne qui a fui son pays pour échapper au mariage forcé, en plus elle s’occupe de sa soeur handicapée et au milieu du film elle lui annonce son homosexualité et son désir de devenir un homme depuis toute petite, là elle rencontre une femme mariée à un chirurgien urologue dans le 8è elle tombe amoureuse d’elle et par amour son mari bien que sachant que désormais il vieillira seul accepte de l’opérer.

j’ai vu que la bande annonce mais ça a l’air d’un film vraiment poignant.

Champion de l’aspirateur ménager et adepte des bookmakers, tout pour plaire le gonze

Tu devrais de lancer dans le recyclage international de remblai ; prospérité de béton en perspective

@Intégralité du tome 2 des nouvelles en trois lignes :

veni

bibi

vici

https://www.blogs.erg.be/dramaturgie/IMG/pdf_feneon_nouvelles_en_3_lignes.pdf

La France de Retailleau n’est plus la France

Ringo ne fait pas son âge …

sans vouloir raconter la fin de ce film poignant qui raconte l’histoire de cette jeune femme de ménage immigrée vivant en banlieue, homosexuelle et transgenre est en fait plein de rebondissements parce qu’à la fin, une fois que le mari chirurgien termine son opération en fait il se barre avec elle, en fait avec lui, du coup sa femme elle a dans le baigneur.

ce film coche toutes les cases pour avoir la palme c’est pour ça que j’ai misé 500 boules sur sa victoire même si sa cote est faible.

D’où tiens-tu tes tuyaux ? De Musk en personne ?

@Ringo ne fait pas son âge …

Biden, en revanche …

Jeannot rigole pas avec ces histoires stp !

je te rappelle que sans les russes les palestiniens n’existeraient plus !

d’ailleurs j’arrive pas à comprendre comment tu peux être à la fois pro palestinien et russophobe ?

à moins que tu sois pro palestinien juste parce que t’es antisémite et que du coup en même temps que t’es judéophobe t’es aussi slavophobe ?

Jeannot tu sais quoi ? t’es une véritable énigme, je suis sûr que même toi tu te perds quand tu t’introspectionnes.

Jeannot tu sais que JD Vance et Elon Musk voulaient venir au festival de Cannes pour parler de l’importance des valeurs familiales dans une civilisation ?

« Je sais que tu ne m’aimes pas car tu n’aimes personne hormis toi-même.

Je suis comme toi. Aime-moi ».

Raoul Vaneigem

@d’ailleurs j’arrive pas à comprendre comment tu peux être à la fois pro palestinien et russophobe ?

Parce que je ne suis ni l’un ni l’autre ; et, tu sias quoi, incroyable mais vrai, je ne me sens pas isolé

Et ces situations difficiles, ces situations de handicap qui conduisent encore trop souvent « les bonnes gens » à te stigmatiser comme une sorte de rebus, dans la vrai vie, elles touchent aussi bien une femme de ménage que l’homme le plus riche du monde ; je ne sais pas si c’est rassurant, mais c’est un fait

Jeannot t’as suivi l’affaire du mouchoirgate ?

les mecs de France24 ils imaginent que les complotistes sont idiots au point d’imaginer que Macron a besoin de sniffer de la coke pour planer à 10 mille et vivre dans un monde irréel genre je me prends pour Napoléon et je vais envahir la Russie.

quand tu regardes les 3 types dans leur train ils sont complètement éclatés !

limite on nous dirait ils sont éclatés parce qu’ils ont pris de la coke que ce serait rassurant alors que là ils sont comme ça de nature sans rien prendre !

vraiE vie

Du tout, concernant le « mouchoirgate »

C’est probablement une suite imaginée par quelques tordus qui voudraient nous faire prendre les héroïques ukrainiens pour des « drogués néonazis » ; comme d’autres organisent des galas de soutien aux suprémacistes sionistes au prétexte qu’à Gaza « no one is innocent »

rebut

Jeannot stp ne lance pas d’accusations de ce genre !

je n’ai jamais fait parti de ces complotistes qui disent que le président ukrainien a un comportement incohérent du fait de substances illicites !

sérieux tu me connais, c’est pas mon genre.

au contraire je pense comme toi que l’attitude et les propos du président ukrainien sont d’une extrême cohérents !

je veux dire si on compare par exemple à Macron quand il dissout l’Assemblée, limite quand il embrasse le président ukrainien sur la bouche je trouve même plutôt ça assez pop.

@limite quand il embrasse le président ukrainien sur la bouche

Tu es un traditionnaliste à ta manière, keupu, un nostalgique du roulage de pelle à la mode soviétique ; un survivor, touchant, au fond

le mouchoirgate a commencé avec Othello

« Othello dit Desdémone que les fils rouges utilisées pour broder les fraises mûres sur le mouchoir étaient teints du sang de vierge , ce qui représente la chasteté » .

Fidelity

https://fr.artsentertainment.cc/th%C3%A9%C3%A2tre/Plays/1007018152.html

Et alii à 15h54

Un marseillais du temps de Pagnol se serait exclamé Ô Bonne mère !

Ou plutôt Fan de chichourle !

Pourquoi tu parles à Langoncet, Puck ?

Faut pas lui parler, à Langoncet.

Moi je lui parle pu, à Langoncet.

Tu dors déjà, Puck ?

Puisque la presse est noyautée par les oligarques , peut-être serait- il plus expédient de consulter sur cette affaire le canard Enchaîné, peu soucieux de se laisser acheter, lui…

Sophia Chirikou n’a pas de lettres. À son tremble lancé à Clémentine Autain, il manque charogne.

Sinon, en fin de réunion sur l’électrolyseur censé fabriquer de l’hydrogène vert, après avoir suivi consciencieusement les exposés divers et notions sur l’explosion si exposition à l’air, les hommes se sont tournés vers moi et m’ont demandé et toi ?

Moi, leur ai-je dit, je n’y comprends rien. Un pipe-line de un mètre vingt de diamètre pour aller jusqu’à Fos, une technologie avancée, tout ça me donne envie de retourner au moyen-âge. Une chandelle sur la table et m’occuper des ruches, puisqu’il y a trente cinq ans, je n’avais rien compris. Descendre la Durance avec mon canoë-kayak jusqu’au Rhône, rejoindre la mer. Et me préparer à faire de même sur le Yukon. Je ne leur ai pas précisé rejoindre le détroit de Béring, mais c’est l’idée. Je leur ai expliqué aussi que ma dernière navigation, pendant que deux ramaient je pompais pour regonfler un boudin. La seconde femme leur a dit que j’étais une grande voyageuse, avant que je ne leur raconte mes rêves aventuriers, et les hommes ont ri, quatre,avec grande bienveillance, à l’idée de mes exploits futurs.

Voilà où j’en suis. Je vis dans ma tête loin de la dureté de mon quotidien, et quoique loin de l’harmonie rêvée, je ne suis pas malheureuse. Je travaille beaucoup, toujours. Les iris de mon jardin sont quasiment aussi grands que moi, et les rosiers grimpants roses et un ancien rose foncé aux pétales ourlés. Des oiseaux, une martre, le bonheur tranquille.

vous me rassurez quand même, mais crénom, vous ne le sortez pas souvent, çui la!

bonsoir

00 h 07

Comme le héros bien connu.

La vraie heure en fait.

Est-ce que ça va passer ou pas ?

Cage, e.e.cummings, Petrina — Roses of the Day

Oui, on peut être divisé, mais l’argument sert aussi bien d’excuse que de glorification pour inconditionnels. Ce contre quoi je m’insurge, Christiane. Dire il est divisé ne suffit pas pour attester de la durée d’une œuvre…Surtout celle de Char!

Le léZard s’est téléporté au Festival de Cannes et a assisté à son film d’ouverture !

Tu es réveillé, Puck ?

@ MC vs Christianr P… Un dialogue de mal entendants qui se perpétue ailleurs. Colonisons les blogs, mais surtout, n’y foutons pas la bazar. Hein !

@ jzmn, On se demande surtout pourquoi Frémeaux a cru devoir mettre ce film en ouverture… De bons comédiens certes, un moment plaisant, m’enfin…, n’était peut-être pas du niveau international attendu. Bàv,

Mais par quel mystère, ce film essentiellement populaire, s’est-il invité à Cannes ?

J’ai vu un truc là-dessus, un jour, alors qu’elle travaillait avec son équipe, la réalisatrice, une grande gigasse, a vu qq gus mandatés par Thierry Frémeaux débarquer et demander voulez-vous faire l’ouverture ?

Elle a questionne

Quelle ouverture ?

Jolie robe de Juliette Armanet. Enlever le bas blanc qui n’apporte rien. Bel accroche-coeur chevelu de la réalisatrice. On en oublie qu’elle est si grande.

Mon ciné est fermé jusqu’au 28 mai.

Notre gérant, Fabien David, est à Cannes. Ce n’est pas pour rien qu’il est aussi talentueux.

C’est probablement le sexe de la réalisatrice qui a joué favorablement en faveur du choix de son film, rose et JJJ ?

Dur, dur d’être un mec, blanc et hétéro de nos jours…

Comme par hasard, il y eut cette « standing ovation » mondiale quand le nom de la courageuse Adèle Haenel fut prononcé. Au fond, l’histoire de ce festival de Cannes (et du cinéma ?) aura été marqué par ce nouvel acte inaugural décisif. A quoi on devra mesuré la façon dont il se sera donné les moyens de rebondir par la suite selon de nouvelles normes de fonctionnement. Des traces de wokisme partout, nous le constaterons, mais avec plus de sagesse, de sérénité et de profondeur et moins de radicalités dans l’étude de nos mœurs contemporaines chez les cinéastes hommes ou femmes.

Je l’espère, pmp. Bàv, jzmn & r^z

Cannes, je l’aime mais de loin.

C’est aussi ça, l’image de la vanité satisfaite !

https://www.facebook.com/reel/1228420755420835

on devra mesurer, JJJ. pas mesuré. Il faut un infinif.

Dans la phrase « On devra mesurer », « mesurer » est à l’infinitif parce qu’il suit le verbe « devra », qui est un verbe conjugué au futur du verbe « devoir ».

Voici pourquoi c’est l’infinitif :

« Devoir » est un verbe semi-auxiliaire qui est souvent suivi d’un autre verbe à l’infinitif pour exprimer une obligation ou une action à accomplir.

La structure est : [sujet] + [verbe devoir conjugué] + [verbe à l’infinitif].

Exemples :

On doit partir. (« partir » est à l’infinitif)

Elle devra attendre. (« attendre » est à l’infinitif)

Tu devras étudier. (« étudier » est à l’infinitif)

Donc :

Dans « on devra mesurer », « mesurer » reste à l’infinitif car c’est l’action que l’on devra accomplir.

@ »Dur, dur d’être un mec, blanc et hétéro de nos jours… »

sauf s’il est trumpiste pro russe et grand fan d’Elon Musk.

pour tous détails complémentaires je conseille la lecture de mon ouvrage « comment je suis devenu conspirationniste » sous-titré « les complotistes avaient donc raison », livre écrit en hommage à Nietzsche, qui va paraître prochainement.

d’ailleurs le festival de Cannes démontre que durant des décennies on nous a menti en nous faisant croire à la grande famille du cinéma où on est tous des frères.

le problème est que ce serait une erreur d’imaginer que la page est tournée maintenant que la vérité est enfin révélée.

en fait il faut considérer qu’il y a 2 mensonges et 2 falsifications :

une première quand on nous a fait croire que le cinéma était un monde où on était tous frères.

et une deuxième en nous faisant croire que maintenant que la parole est libérée et que les vérités ont été révélées les choses vont changer et qu’on entre dans un monde où dans le cinéma on est tous des frères.

en fait il faut bien comprendre que rien ne va changer, soit la perversité va se déplacer dans un autre champs soit elle restera là où elle est.

ce monde du cinéma et de l’art en général est un monde gouverné par le mensonge, l’égoïsme et l’hypocrisie.

et là je renvoie toutes les personnes qui voudraient pousser plus loin cette réflexion à la lecture de F. Nietzsche.

9.15 INFINITIF – je l’avais vue avant vous, mon bon D, merci de nous faire l’instituteur de l’RDL, ce qui nous change un brin des poules de charoulet et de notre amie CP. Je n’aij pas l’habitude de reprendre la moindre de mes erreurs d’ortho, même si ça m’agace grave de constater, une fois le message parti, que le plus souvent, c’est le correcteur le fautif alors qu’on lui a rien demandé (nb / ce message ne vous était pas particulièrement destiné, si vous relisez bien le texte… rôz & jzmn n’auraient pas commis la même faute de goût que la vôtre, mais nous savons que vous n’êtes pas à cela près, en guise de face et cie catholique).

9.27, Je ne sais pas comment lire un bouquin « annoncé » qui ne paraitra jamais, pmp, surtout si l’on devait y trouver une fumeuses théorie du conspirationnisme en hommage à la nitche, dont on a déjà pu icite juger de la qualité et de la profondeur de champ (à gnôle).

Bàv ou à bernard, maurice desbordels et jissé-prime (NPR, svp).

n’ayant ni lr talent, ni les antécédents pour les herrdélysées,je vous souhaite l’orthographe idéale et validée pour aller dans l’ au delà

en plus le cinéma actuel est une continuation de l’esprit colonialiste occidental.

le cinéma est une des armes utilisées par Soraos et les néoconservateurs américains pour provoquer des révolutions et des changements de régime dans les pays qui résistent à l’impérialisme occidental.

c’est pour çà qu’on a vu tous ces films récompensés venant d’Iran, de Géorgie, d’Ukraine ou de pays d’Afrique ou d’Asie etc… où, poussés par une persistance d’un esprit colonial ancré dans nos mentalistés, les occidentaux essaient de soumettre aux règles qu’ils définissent eux-mêmes pour les imposer au monde.

c’est dans cette même logique que passou et ses potes ont refilé le Goncourt à cet écrivain algérien : tout ça, ça sent le néo colonialisme à plein nez.

comme si toutes ces guerres menées en Libye, au Soudan, au Congo, en Afghanistan, en Irak, au Vietnam, en Corée, en Somalie etc… n’avaient pas suffit les mecs ils veulent continuer à mettre le bordel sur toute la planète.

on le voit aussi avec cette espèce d’obsession maladive de vouloir étendre l’otan et l’ue à travaers la galaxie, les mecs ils sont pris par un ubris démesuré où ils ne supportent pas que d’autres puissent ne pas vouloir être comme nous.

et le cinéma c’est pareil : nous sommes tellement imbus de nous-mêmes qu’on récompense que des gens qui veulent nous ressembler.

dans les dépenses de l’usaid on trouvait des trucs totalement hallucinant du genre payer des comédies musicales transgenres au Nicaragua ou des mouvements lgbt dans des pays d’Afrique qui ne figurent même pas sur les cartes.

je veux dire les mecs ils sont totalement partis en roue libre.

et quand on écoute ce discours hallucinant de Robert de Niro on se dit Cannes est le symbole de cet occident qui est totalement parti en vrille parce qu’il voit sa fin approcher.

Tu pourrais citer les pays d’Afrique qui ne figure même pas sur les cartes, Puck ? Comme ça je les ferai rajouter.

Je connais les gens qui gèrent ça.

le plus dangereux dans l’histoire c’est la transformation des pays européens en états policiers.

il y a un vieux retraité de 75 balais qui a osé mettre sur facebook un dessin qui se moque de Macron : les gendarmes ont débarqué chez lui à 6h du mat pour l’envoyer devant un tribunal dans le val d’oise !

on a des gamins dealers qui tirent à vue avec les armes automatiques qu’on a refilé à l’Ukraine et les types ils trouvent rien de mieux à faire que d’aller chercher chez lui un papy à la retraite parce qu’il s’est moqué sur fb de Macron avec comparution immédiate.

la France est devenue une espèce de pseudo démocratie oligarchique où les politiques n’ont plus aucun pouvoir et là on a à Cannes ce Robert de Niro qui vient donner des leçons de morale religieuse, je veux dire c’est tout de même hallucinant, je veux dire si on pause et qu’on essaie d’y réfléchir 2 secondes ça fait froid dans le dos.

Bàv ou à bernard, maurice desbordels et jissé-prime (NPR, svp).

–

Rien à voir avec tous ces gens-là.

C’est infamant. Sauf s’agissant de JC qui est un type bien quoique mécréant sur les bords.

« Martinet aux ailes trop larges, qui vire et crie sa joie autour de la maison, tel est le cœur. »

René Char – Fureur et mystere.

Un article de 4 pages dans « Libération » sur Boualem Sansal. On n’apprend pas grand chose de nouveau, mais le papier est relativement honnête.

@ ils sont pris par un ubris démesuré (sic)

J’adore ce pléonasme, D. T’imagines-tu un « hubris mesuré » à l’infinitif chrétien, toi-j ?

@ D. de 10h11 -> Le message s’adressait à 9.27. Arrêtez de vous prendre pour le centre du monde et concentrez vous sur ce que vous lisez plutôt que sur ce que vous croyez lire, Amanda.

Vos poules n’auront jamais de dents, hélas pour elles. Vous ne savez pas comment les nourrir. C’est du grand n’importe quoi pour elles, le papier bible. Je vous le dis. Donnez leur de meilleures graines après en avoir écarté l’ivraie. Bàv,

« Tu pourrais citer les pays d’Afrique qui ne figure même pas sur les cartes, Puck ? »

je crois bien que c’est le Lesotho : l’usaid finance les mouvements lgbtq au Lesotho.

nous en France limite on sait à peu près où est le Lesotho, mais si tu prends le contribuable américain qui vit dans une petite ville du Kansas le mec il se dit le pognon que je refile aux impôts part au Lesotho pour financer les opérations transgenres alors que lui il peut même pas payer son dentiste ou le platre quand il se casse la jambe je veux dire le mec si tu veux aller lui expliquer la logique du truc je te souhaite bon courage !

c’est là où nos médias sont bons : ils ont réussi à nous convaincre que Trump et Musk détruisaient l’état américain ! sauf que les mecs ils étaient complètement hors sujet ! et après on regarde le monde et on ne comprend pas pourquoi il se passe ce qu’il se passe.

« C’est comme si un homme préférait sa maîtresse à sa femme. » Un diplomate algérien à propos de la « brillante » politique étrangère du président Macron.

🙂

l’ivraie, l’ivresse, livrez les livres, etc.

(cf. la Josacine empoissonnée)

« Des fouilles récentes indiquent que la civilisation de Jiroft a eu un impact crucial sur l’émergence de l’écriture, l’urbanisation et les structures sociales, remettant en cause l’idée largement acceptée que ces évolutions sont nées exclusivement en Mésopotamie. »

Merci et alii pour ces compléments sur les racines orientales de la civilisation européenne.

Ponctuer par « les mecs » tous les trois mots péniblement alignés, ce serait pas un brin complotisme nitchien, parazar ?

Sauf que c’est birgit qui dicterait sa politique algérienne à manu, d’après de persistantes rumeurs américaines, tandis que la première ministre fr. aurait longtemps fait du catéchisme près de la grotte, à l’abri de son mari. Ainsi va le monde et vont les mondains. On est bien obligés d’êtres gouvernés par ça, présentement. Bàv

Zut, je dois passer chez l e garagiste et à ma banque cet aprèm. A plusssssssssssssss

Alors, Puck. Je viens d’appeler mon contact et il me dit que le Lesotho est bien sûr la carte. Ils me disent aussi qui c’est ces types qui ont rien d’autre à faire que faire chier auquel je réponds mais c’est pas moi c’est des types de la RdL qui s’ennuient en passant la journée à ce genre de cinneries, auquel il le répond, le gars des cartes : je connais et je m’en doutais.

« Ponctuer par « les mecs » tous les trois mots péniblement alignés »

question à la fois interessante et pertinente qui soulève une fois de plus la question de la forme et du fond.

me critiquer sur la forme limite ça me fait plaisir.

par contre tu me dirais que je me trompe sur le fond que je serais plus emmerdé, mais ça ça n’arrivera pas.

c’est un peu triste à dire parce que c’est un constat assez terrifiant quand on y pense, mais tout ce qu’il vous reste à toi et tes semblables c’est la forme.

Sauf que c’est birgit qui dicterait sa politique algérienne à manu, d’après de persistantes rumeurs américaines,

–

Le pire c’est que c’est bien possuble.

« Alors, Puck. Je viens d’appeler mon contact et il me dit que le Lesotho est bien sûr la carte. »

ça figure sur la carte et tu trouves ce pays sur la carte quand tu sais où chercher.

mais quand Trump a dit lors de son discours d’investiture que l’usaid refilait plusieurs milliards de dollars au Lesotho pour aider les transgenres je peux t’assurer que tout le monde a riu parce que personne n’imaginait qu’il existât (ça c’est pour 3j et la forme) sur terre un pays qui portasse (3j tu vois que moi aussi je sais parler la France) un tel nom !

« Sauf que c’est birgit qui dicterait sa politique algérienne à manu, d’après de persistantes rumeurs américaines »

ça dépend si ça vient des complotistes alors c’est probablement vrai.

quand Macron dit texto « je vais envoyer des mecs à Odessa »

l’emploi du mot « mec » ne pose pas problème qu’à 3j !

même moi ça me pose problème.

surtout quand on sait que l’espérance de vie de ces soldats une fois arrivés à Odessa sera de 6 heures grand max.

cela signifie que ce mot « mec » ne désigne pas seulement un soldat français, mais un soldat français qui ne verra pas grandir ses enfants.

là le mot « mec » pose vraiment problème.

3j sérieux t’en penses quoi personnellement quand notre président utilise le mot « mec » pour désigner un soldat français, un homme prêt à sacrifier sa vie pour défendre notre nation.

là 3j je suis d’accord avec toi : dans ce cas précis la forme nous dit quelque chose du fond.

Que voulez vous dire « sur le fond » à un fanatique de sa « vérité » complotiste, qui persiste dans ses tics de langage « de forme » beaucoup plus lourds de sens et révélateurs de ce qu’il EST plutôt que de ce qu’il PENSE, ou croit PENSER, en se drapant dans son nitchéisme de souillarde. Rien, hélas. Il n’y a rien à dire sur le fond, mais beaucoup sur la forme. Bàv

dites donc puck, sérieux,avez vous mis votre livréepour prnse l’occident?Votre livrérée colonialisante?

VOTRE Livrée!

Un style, un pseudo ; prétention qui échoue à dissimuler une seule et même personne

Tout maniaque n’est pas un auteur …

Le protestantisme de Guizot ne change absolument rien puisqu’il tolère les structures catholiques en place , et les encourage même dans leur œuvre d’enseignement. La dessus Laurent Theis, François Guizot, qui lui connaît son Histoire. MC

Je suppose qu’on ne peut en vouloir à une situation qui remonte aux Béarnais, lequel Henri IV scelle l’institution d’un enseignement religieux . Que pouvait-il être d’autre à l’époque?

Le Schpountz

Homme seul : Homme dérangé.

Femme seule : Femme en danger.

houla je l’ai énervé le 3j.

3j stp ne fais pas ton pedro et essaie de garder un minimum ton sang froid, nous sommes ici sur un blog de littérature et pas sur un ring de boxe.

c’est pas ma faute si notre président a dit « je vais envoyer des mecs à Odessa ».

je pense que sur un blog dédié à la littérature et )à la langue dans toute sa complexité on peut s’interroger à la fois sur le sens et sur le sens d’un président qui dit :

« je vais envoyer des mecs à Odessa ».

là on retrouve toute l’ambiguïté sur l’accusation de « complotisme » utilisée à tort et à travers.

notre président de la République Française dit, je cite :

« je vais envoyer des mecs à Odessa ».

bon, tout baigne, personne ne relève…

j’ai le malheur de me permettre humblement de répéter à demi voix les propos de notre président en écrivant qu’il a dit je cite :

« je vais envoyer des mecs à Odessa »

et là badaboum ! branlebas de combat ! tout le monde aux abris 3j sot de ses gonds : ouai t’es qu’un sale complotiste de répéter texto ce que notre président à dit parce que quand lui il dit « je vais envoyer des mecs à Odessa » c’est pas la même chose que quand toi tu dis qu’il a dit « je vais envoyé des mecs à Odesaa » blablablabla…

non, je dis stop ! il faut se pauser deux secondes bien respirer et après on exprime sa pensée si tant est qu’il y en ai une à exprimer.

Ce soir je me fais un petit maquereau.

« Le protestantisme de Guizot ne change absolument rien »

Mr MC vous savez l’immense respect et admiration que j’ai pour vous, mais permettez de vous dire que quand on parle de livre et de lecture on n’essaie de prendre la précaution de ne pas commencer sa phrase par « le protestantisme de X ne change absolument rien ».

je veux on parlerait de foot on pourrait dire « le protestantisme de ce gardien de but ne change absolument rien… »

mais pas quand on parle de livre et de lecture…

ce pauvre Gutenberg doit se retourner dans sa tombe le pauvre.

« Ce soir je me fais un petit maquereau. »

parce qu’on parlait de de Niro ? du coup ça t’as fait penser au film Taxi Driver ? quand à la fin de Niro lui aussi il se fait un petit maquereau.

et toi t’as prévu de faire ton coup ou ?

je te dénoncerai pas promis juré.

si je peux me permettre un conseil de lecture d’un ouvrage absolument passionnant, simple, précis qui permettra au lecteur de libérer l’esprit de la propagande débile des médias pour retrouver le sens des réalités, c’est le livre d’un américain qui est médecin de guerre le titre : « Comment l’occident a amené la guerre en Ukraine ».

ce livre fortement conseillé par l’institution pacifiste autrichienne « Neutrality Studies » est téléchargeable gratuitement ici :

https://benjaminabelow.com/download/

Mais non mais j’aime bien le maquereau, moi.

@D. dit: 15 mai 2025 à 20h06

Pourquoi tu parles à Langoncet, Puck ?

Faut pas lui parler, à Langoncet.

Moi je lui parle pu, à Langoncet.

L’instant ciné

(Qui évoquait ici dernièrement Munch et Le Cri ?)

Paul Edel.

Artiste norvégien.

Quel titre choisir ? « L’arrivée de la reine de Shéba » ou « L’entrée de la reine de Shéba » ou simplement « Symphonie » comme le voulait Handel ?

Ici deux flûtes à bec plutôt que deux hautbois, c’est un choix digne d’intérêt.

https://www.youtube.com/watch?v=_AJMrub11Lk&list=RD_AJMrub11Lk&start_radio=1

Intéressante, la symphonie nº 1 (1932) de Florence Price :

The Philadelphia Orchestra & Yannick Nézet-Séguin

https://www.youtube.com/watch?v=V-bLUQ2Ec9E&list=PL4D14bmfCxVUhTEQx-nkt2ckX8POCZYeZ

Florence Beatrice Price (née Smith, le 9 avril 1887 à Little Rock et morte le 3 juin 1953 à Chicago), est une compositrice et pédagogue américaine. Elle est la première Afro-Américaine à écrire et faire jouer une symphonie par les grands orchestres du pays.

(Wikipédia)

Elle a écrit 4 symphonies.

Technique is the proof of your seriousness.

Jim Harrison

L’agresseur de Salman Rushdie condamné à 25 ans de prison.

J’ai fini mon maquereau.

Et j’ai réfléchi.

Bel et bien, le seul moyen de s’en sortir c’est de former une coalition avec l’Italie, l’Espagne et le Portugal et d’attaquer l’Allemagne après avoir envahi la Suisse, la Belgique, le Liechtenstein et le Luxemboirg.

19.22 Le nouveau pape 14 le graciera, comme le fit jp2 pour son agresseur Ali Agha. Tous les papes sont des Cléments,

(notule postopératoire : évidemment, si tu n’écoutes pas Macron, comme les 5 millions de téléspectateurs, tu ne peux pas comprendre le mec puck prêchant à La Mecque). Tu reviens de faire ta déclaration d’impôt avec ta banquière avant le 22 mai, et tu retrouves les mêmes connards à maquereaux qui groseillent sur ce site littéaire. C un brin désespérant, quand tu sais par ailleurs comment le fisc va t’assommer cette année, vu que t’as mis un terme à ton assurance vie en 2024, apport qui va être prise en compte sur ta ligne « pension et retraite »… Résultat : impôts décuplés d’un tiers pour 2025 prélevés à la source… Va faire mal, cet l’automne sur les 4 derniers mois !

Cela dit, hein… ? Y’a pas mort d’homme, et on n’est pas du genre à pratiquer l’optimisation fiscale et à vouloir frauder le fisc français. Sinon, quoi de neuf sur Angeli Rinaldo ? Apparemment pas grand chose…

https://www.dailymotion.com/video/x5abxgp

Perso, en tant que plouc moyen, je préfère la version Jaroussky. Je sais pas, vous…

Une question angoissée à M. Patrice Charoulet : pour lequel de Messieurs Wauquiez et Retailleau avez-vous voté pour désigner en interne le futur leader de la droite républicaine ?… Pmp, je n’ai pas réussi à me décider, je trouve qu’il y a du pour et du contre chez les deux. Non ? Bàv,

et pour finir… jzmn, ce petit rappel de TG. Bav,

————-

Sur cette place je m’ennuie,

Obélisque dépareillé ;

Neige, givre, bruine et pluie

Glacent mon flanc déjà rouillé ;

Et ma vieille aiguille, rougie

Aux fournaises d’un ciel de feu,

Prend des pâleurs de nostalgie

Dans cet air qui n’est jamais bleu.

Devant les colosses moroses

Et les pylônes de Luxor,

Près de mon frère aux teintes roses

Que ne suis-je debout encor,

Plongeant dans l’azur immuable

Mon pyramidion vermeil

Et de mon ombre, sur le sable,

Écrivant les pas du soleil !

Rhamsès, un jour mon bloc superbe,

Où l’éternité s’ébréchait,

Roula fauché comme un brin d’herbe,

Et Paris s’en fit un hochet.

La sentinelle granitique,

Gardienne des énormités,

Se dresse entre un faux temple antique

Et la chambre des députés.

Sur l’échafaud de Louis seize,

Monolithe au sens aboli,

On a mis mon secret, qui pèse

Le poids de cinq mille ans d’oubli.

Les moineaux francs souillent ma tête,

Où s’abattaient dans leur essor

L’ibis rose et le gypaète

Au blanc plumage, aux serres d’or.

La Seine, noir égout des rues,

Fleuve immonde fait de ruisseaux,

Salit mon pied, que dans ses crues

Baisait le Nil, père des eaux,

Le Nil, géant à barbe blanche

Coiffé de lotus et de joncs,

Versant de son urne qui penche

Des crocodiles pour goujons !

Les chars d’or étoilés de nacre

Des grands pharaons d’autrefois

Rasaient mon bloc heurté du fiacre

Emportant le dernier des rois.

Jadis, devant ma pierre antique,

Le pschent au front, les prêtres saints

Promenaient la barri mystique

Aux emblèmes dorés et peints ;

Mais aujourd’hui, pilier profane

Entre deux fontaines campé,

Je vois passer la courtisane

Se renversant dans son coupé.

Je vois, de janvier à décembre,

La procession des bourgeois,

Les Solons qui vont à la chambre,

Et les Arthurs qui vont au bois.

Oh ! dans cent ans quels laids squelettes

Fera ce peuple impie et fou,

Qui se couche sans bandelettes

Dans des cercueils que ferme un clou,

Et n’a pas même d’hypogées

A l’abri des corruptions,

Dortoirs où, par siècles rangées,

Plongent les générations !

Sol sacré des hiéroglyphes

Et des secrets sacerdotaux,

Où les sphinx s’aiguisent les griffes

Sur les angles des piédestaux ;

Où sous le pied sonne la crypte,

Où l’épervier couve son nid,

Je te pleure, ô ma vieille Égypte,

Avec des larmes de granit !

___________

Théophile Gautier, « Nostalgie d’ Obélisques ». Pour le reste je regrette, mais on n’est pas dans un système où le protestantisme tente de caser ses protégés. Quand Puck aura compris que Guizot fait avec ce qu’il a, un grand pas sera franchi….

Cf Jean Miguel Pire: » Guizot, La Politique de l’ Esprit » pour d’autres éclaircissements.

L’enfance

https://www.instagram.com/reel/DJL3QM3ixfo/?igsh=MWQ0djZzZGl1bWt1aA==

L’enfance pourtant

https://www.instagram.com/reel/DJPJmtDCQ25/?igsh=MWt3Z3NpbmhsMHF1Yw==

Moi, je dirai dix-sept ans. À seize ans, on est encore petit, même si on a déjà envie de faire un enfant, pour les filles.

https://www.instagram.com/reel/DIWg2LtC4TV/?igsh=MXVjNWt4Y2t3bmx5cw==

Je suis très touchée par le nombre d’enfants qui meurent partout.

Janssen J-J

Ai beaucoup tergiversé à raconter ou pas.

Finalement pas.

Ai découvert cela il y a moins de dix ans, suite à une violence intra familiale à un repas de Noël ; je suis comme vous, assommée par les impôts.

Il y a ceux qui trichent et ceux qui s’enrichissent, ceux qui désertent, et ceux qui n’en peuvent mais, et qq.clampins de la middle class, dont je suis, qui paient les pots cassés. Lourdement.

Janssen J-J

Voyez, parfois, j’arrive à rire. Comme un poisson dans l’eau.

Mais ce type, je le regarde, et cela me laisse stupéfaite, il respire conjointement l’arrogance et le bonheur : autosatisfait il est.

J’arrive à rire

https://www.instagram.com/reel/DDOk2x_OLXY/?igsh=MXRka2NoZmpydDhoZQ==

Renato,

Sur la fatwa

https://www.instagram.com/reels/audio/3831340183809370/

J’ai vu sa tête, au gars au couteau. 27 ans, condamné 25 ans.

Renato,

La mauvaise nouvelle, c’est que dieu n’interviendra pas. C’est pour cela que François l’a rejoint hâtivement, pour qu’ils se remontent le moral conjointement. Ils étaient chacun catastrophés, un en haut, l’autre en bas.

Femme seule en danger, pas tant que ça si bien accompagnée

https://www.instagram.com/reel/C9U13ZitHMm/?igsh=MXM2ZXhoejhteHltbA==

Merci, JJJ

https://www.lelezarddeparis.fr/le-poeme-des-statues-de-paris

« Hier, à l’église Saint-Germain-des-Prés à Paris, se tenaient les obsèques du romancier et journaliste corse Angelo Rinaldi. Quelques membres de sa famille, ses amis et académiciens, ont pu célébrer la mémoire de celui qui avait été élu à l’Académie française en 2001.

D’Angelo Rinaldi, nombreux racontent qu’il était de ceux qui cloisonnent la vie et les amis. Ce vendredi 16 mai, ils se sont réunis, et peut-être rencontrés pour la première fois, lors de ses obsèques données sous la nef aux teintes royales de l’église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Une cérémonie poignante, où chacun a pu – au cours d’une messe rythmée par le chant des barytons et des sopranos -, rendre un dernier hommage.

« C’était Angelo »

« D’ordinaire, nous n’avons qu’une place à l’Académie. Lui en avait deux, une près de la sortie, et une au centre. Mais personne ne s’en offusquait. C’était Angelo », se remémore Amin Maalouf, secrétaire perpétuel de l’Académie française, face au cercueil de l’académicien recouvert du célèbre habit vert. »

(Corse Matin)

https://www.corsematin.com/article/culture-loisirs/2215224077127815/a-la-messe-en-memoire-dangelo-rinaldi-corse-membre-de-lacademie-francaise-des-lettres-et-des-amis

Victoire trop annoncée n’arrive jamais !

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/eurovision/louane-a-leurovision-2025-une-prestation-emouvante-une-cote-qui-remonte-cette-fois-on-y-croit-vraiment-17-05-2025-RD6YZQOWYRCXZBS2EKTEM6UNDI.php

rose, pourquoi partir si loin, quand on peut découvrir le village abandonné de Beasse, à Lucéram !

https://www.youtube.com/watch?v=M-3K72aB9RU

Copié/collé Jazzi, merci beaucoup ! Si ça vaut Luceram, ce sera quelque chose…

Heu, c’est plus rude, rose !

Je sais pas où est passé Sasseur ?

j’ai appris quebles bonbons haribo ne sont pas hallal!bonne journée

Aujourd’hui, c’est la journée de l’assaut d’amis.

Bonne journée !

J’ai fait l’emplette il y a quelques jours du petit Guizot dont la lecture a bouleversé la vie de Taine.

Oui, j’étais content l’autre jour d’avoir reçu la Pléiade des voyages en Italie de Stendhal, d’abord parce qu’il m’a couté trente euros au lieu de 70. Un exemplaire du tirage de 96, absolument comme neuf, avec son emboîtage. Ensuite, parce que Rome est pour moi le centre du monde, et qu’il eût été ridicule de ne pas lire les Promenades. Les extraits donnés par Paul Edel ont été le déclic. Qu’il en soit remercié.

Récupéré hier les poésies complètes de Vallejo.

L’assasseure a dû être internée à la demande de la chambre des commissaires de justice.

j’ai lu sur bla toile qu’augustin pouvait être encore un nom:

: Éric Augustin et ses huit enfants vivaient la messe dominicale comme un before avant le brunch familial du dimanche avant de connaitre un « big switch ». La famille fait désormais une heure de trajet tous les matins pour rejoindre l’office en latin dans la lointaine banlieue de Détroit et échange les matchs de foot du dimanche après-midi contre deux heures de liturgie ornementées, faste tridentin et musique grégorienne. »

c’est un nom qui forcément prédispose

Ma plus grande faim en ce moment, c’est Madame de Sévigné. Quelques lettres chaque jour. (Les trois Pléiades, elles aussi parfaites pour 70 euros!). Le fait qu’on ne lise plus est une sorte de bienfait pour ceux qui continuent.

Macron en pleine déconfiture, comment cela pourrait-il encore durer deux ans.

« Je cours, je saute, je me gratte, je m’tripote , quand j’y comprends rien je regarde le tapis ». Les lectures de Char, poète au demeurant fort médiocre, par la vieille maîtresse m’ont bien amusé. Elle devrait se filmer.

Oú vivra l’humanité dans le futur ?

Sur Mars ou sur une autre planète ?

Sur 🌎 Terre on ne s’entend plus et on se fait des guerres à qui mieux mieux…

La Sévigné

Merveilleuse édition par Duchêne, indeed dear Chaloux. Avez-vous avalé la préface ? Le brave Duchêne a mis en équations les différentes éditions des Lettres, mais impossible de savoir le nombre d’autographes en circulation aujourd’hui. Mandez-nous la nouvelle, dear Chaloux. Il manque un fac similé pour apprécier les volutes de la Marquise. Quelques lettres de sa fille Grignan font entendre la « différence de cristal », comme disait une vieille édition pour mémère proust en voyage.

« Il y a un dévoilement qui met à nu la réalité du mal. (…) Si le mal de dissimule, ne pouvons-nous chercher plus profond et deviner la persistance secrète de quelque chose de pur et d’innocent ? (…) La forme primitive reste peut-être intacte sous les algues et les coquillages :

« Il y a des visages plus beaux que le masque qui les couvre. » (Émile, livre. IV)

Le dévoilement dernier peut donc être un émerveillement, après le moment de la désillusion. A la dénonciation du mal, Rousseau opposé fortement la possibilité d’une révélation du bien.. »

Jean Starobinski – « Jean-Jacques Rousseau ; la transparence et l’obstacle. »

(Gallimard – tel)

p.95.

yep ! On a tous en mémoire l’histoire du plaisantin qui dit au voleur : « il doit bien y avoir un chemin quelque part pour sortir de ce merdier, parce que, sérieux il règne ici un trop grand bordel et je n’arrive à trouver aucun répit : les hommes d’affaires boivent mon vin et des paysans creusent ma terre, aucun d’eux ne me rendra mon bien, les uns ne valent pas mieux que les autres »

Le voleur de lui répondre « il n’y a aucune raison de t’énerver, il y en a beaucoup parmi nous qui pensent que la vie n’est qu’une blague, mais toi et moi on sait comment ça fonctionne et ce n’est pas là notre destinée ! Alors de grâce arrêtons de nous mentir parce qu’il commence à se faire tard….»

Pendant ce temps, du haut de sa tour, une princesse surveillait le paysage, des femmes allaient et venaient, aussi des domestiques aux pieds nus, soudain elle aperçut au loin, alors qu’un chat sauvage rugissait, deux cavaliers arriver, et là, tout à coup, entre les montagnes, le vent se mit à hurler….

Phil,etant donné que Pauline de Grignan a brulé les Lettres aprés l’edition Perrin, on doit compter comme autographes restants les dix sept lettres adressées au Marquis de Guitaut, toujours dans sa famille. Le reste est un jeu de copies dont la plus exacte est, après le Capmas, le Bussy-Rabutin. Pas le Vicomte de l’Histoire Amoureuse, mais Michel-Celse de Bussy-Rabutin. Pour les comparaisons au coin du feu, il y a Les Grands Ecrivains de la France, de Mommerqué, Le Gérard-Gailly, qui reprend le Capmas, et le Duchene, pour le Michel Celse. Je me contente des deux derniers, avec une réserve sur la Lettre des Foins, (« Pour moi voici le modéle des narrations agréables ») et une fidèle pensée pour Roger Duchene. On peut ajouter que le jeune Mommerqué a peut-etre attribué un peu facilement, dans le volume hélas incomplet qu’il consacre aux Voyages de Coulanges quelques lettres de Madame de Sévigné…

Bien à vous. MC

@ »A la dénonciation du mal, Rousseau opposé fortement la possibilité d’une révélation du bien.. »

à chaque fois qu’on lit un philosophe il faut se demande où nous ment-il ? à quel endroit il nous entourloupe ?

là, cette phrase montre à quel endroit se trouve l’arnaque chez Rousseau : « il oppose fermement la possibilité d’une révélation du bien ».

ok on connait son astuce : l’homme était bon de nature et la société la corrompu, et à partir de là il « oppose fermement » la possibilité blablabla… »

ok et comment tu sais tout ça Jacky ? en fairt out ce que tu peux faire c’est l’imaginer, ou mieux l’espérer.

auquel cas il faudrait que tu écrives que tu espère la possibilité d’une révélation du bien, parce que ton imagination fonctionne plein pot et rtu imagines que l’autre sauvage était bon de nature.

alors qu’en fait tu n’en sais rien Jacky ! tout ce que tu écris c’est juste des présomptions venues des tréfonds de ton imagination et de tes espérances.

en fait la philo est la seule « science » où on peut balancer des affirmations sans avoir aucune preuves de ce qu’on avance.

parce que Jackou a vu que les types dans les îles du Pacifique paraissaient plus sympas que ceux de Genève il en déduit que l’homme sauvage vaut mieux que les suisses, sauf que c’est pas la peine d’aller chercher aux antipodes : n’importe qui au monde vaut mieux qu’un suisse !

en plus il est bien placé pour le savoir notre Jackou vu que ce taré était suisse.

etrange comme vous êtes curieux des auteurs, et beaucoup moins de l’enseignement;

j’ai personnellement écouté avec le plus grand intérêt:

MME GULLUNG, PROFESSEURE À BÉTHARRAM, TÉMOIGNE !

et alii dit: 17 mai 2025 à 9h33

j’ai lu sur bla toile qu’augustin pouvait être encore un nom:

: Éric Augustin et ses huit enfants vivaient la messe dominicale […]

c’est un nom qui forcément prédispose.

Comme pour Augustin Trapenard ?

rose, mme gullung, video betharram, est donc « lançeur

d’alerte » (vous aviez demandé « utile »)

c’est où il semble que Nietzsche est beaucoup plus honnête avec lui-même et avec ses lecteurs.

parce que lui aussi aimerait plus que tout continuer de garder la foi dans les hommes et donc la foi en Dieu parce que c’est pareil : avoir foi en Dieu c’est avoir foi en l’homme, c’est kifkif.

en même temps il sait que s’il regarde le fond de l’âme humaine il trouve le contraire, en fait il trouve ce que dit le type dans les carnets du souterrain de Dosto : s’il faut choisir entre le bonheur du monde et boire mon thé je choisis mon thé, ça c’est la vérité humaine, que ce soit l’homme sauvage ou l’homme civilisé c’est la même chose, et cette vérité aucun philosophe ne peut la changer, du coup comme ils savent qu’ils ne peuvent rien y faire ils préfèrent ne pas en parler.

sauf que ça n’empêche pas Nietzsche de continuer de désirer d’avoir foi en l’homme, même en sachant cette vérité inéluctable, c’est exactement ma même chose qu’on trouve chez Dostoïevski, et ça c’est hyper touchant.

alors que Rousseau est tout sauf touchant, au contraire c’est un type hyper antipathique comme la plupart des suisses, je sais pas d’où ça vient que les suisses soient aussi antipathiques ?

Augustin Trapenard

augustin est dans ce cas un prénom

anglais:

first name nom (pluriel: first names)

prénom

. Dans l’Angleterre élisabéthaine , comme le suggère William Camden , le terme « prénom chrétien » n’était pas nécessairement lié au baptême, mais utilisé simplement dans le sens de « prénom »

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_name

« comme le suggère William Camden »

ça vient de son nom le nom du quartier hyper BBM (bobo de merde) de Londres ?

le mec il imagine laisser un super travail d’historien pour la postérité et il se retrouve avec un putain de quartier de merde à Londres qui porte son nom peuplé de tarés russophobes : tu parles d’une postérité à la con.

limite pour les historiens anglais aujourd’hui il faut se limiter aux Monthy Python, c’est les seuls qui tiennent la route, leurs films comme la vie de Bryan ou Sacré Graal sont probablement et de très loin les meilleurs travaux historiques menés au 20è siècle.

les gens sont tellement nuls en histoire qu’on se demande ont servi les travaux des historiens.

on le voit avec les négociations entre les russes et les ukrainiens : en 2022 il y a eu un accord trouvé entre la Russie et l’Ukraine et les anglo américains sont venus rompre cet accord.

était-ce la première fois dans l’histoire ? non !

en 1870 la guerre entre la Turquie et la Russie s’ezst finie par un accord pour permettre aux pays des blakans de vivre en paix, qui sont intervenus pour rompre cet accord et mener à la guerre 14-18 ? les allemands, les anglais et les français.

à la fin de la guerre entre la Finlande et la Russie il y a eu un accord trouvé entre les 2 pays : qui est venu dire aux filandais de ne pas signer cet accord : les anglais et les français !

dans la guerre entre la Russie et la Suède il y a eu un accord trouvé entre les 2 pays, qui est venu demander aux suédois de ne pas signer cet accord et de continuer la guerre ? les français et les anglais !

voilà l’intérêt de lire des livres d’histoire et de connaiotre l’histoire : ça permet de comprendre le présent.

sauf que soit nos journalistes ont séché tous les cours d’histoire ou alors ils n’ont jamais ouvert un livre d’histoire, soit ils connaissent l’histoire et ils préfèrent ne pas partager leurs connaissances.

Emmanuel Todd – APOCALYPSE NOW : Des États-Unis à l’Europe

https://www.youtube.com/watch?v=YfgPhZy6JVY

1164

commentaires