Tombeau de l’écrivain inconnu

Sans pour autant verser dans le vain exercice de l’uchronie, on ne peut s’empêcher de se demander quel aurait été le destin littéraire de Charles Péguy, d’Alain-Fournier, de Louis Pergaud s’ils n’étaient tombés au champ d’honneur ? Et, pour rester dans l’époque, Raymond Radiguet, fauché si jeune par la fièvre typhoïde ? Peut-être n’avaient-ils rien d’autre dans le ventre que ce qu’ils avaient déjà donné. C’était déjà beaucoup dans le cas de leur aîné, Péguy ; mais les autres ? On ne le saura jamais.

Connaissiez-vous Jean de la Ville de Mirmont ? Moi non plus. Une identité qui ne s’oublie pas pourtant. C’est à peine si on l’a croisé pour peu que l’on se soit intéressé à la jeunesse de Mauriac. Mais jamais lu, ce qui demeure la seule et unique façon de connaître un écrivain. C’est peu dire qu’il fut rare. Un inconnu parmi les rares. Tout à fait le genre de Jérôme Garcin qui n’aime rien tant que révéler les poètes oubliés réédités par des petits éditeurs nichés aux fins fonds de la province française. Avec celui-ci, il est à son affaire pour lui édifier un tombeau. Bleus horizons (212 pages, 16,90 euros, Gallimard) n’en est pas moins un roman, et de belle facture, quand bien même se présenterait-il comme « un roman historique des vies exemplaires et brisées » proche par l’esprit de ceux qu’il avait déjà consacrés au révolutionnaire Hérault de Seychelles et à l’écuyer Beudant.

Jean de la Ville de Mirmont avait 28 ans quand, sergent au 57ème régiment d’infanterie, engagé très volontaire après avoir été écarté en raison de déficiences physiques, il fut tué à l’ennemi le 28 novembre 1914 sur le front de Verneuil. C’était un garçon habité et fiévreux, à l’œuvre encore mince mais déjà intense et prometteuse : Les Dimanches de Jean Dézert, roman inspiré dans sa forme par la lecture de Paludes mais dont 20 exemplaires à peine trouvèrent preneurs sur les 300 édités à compte d’auteur, un recueil de poèmes L’Horizon chimérique et un destin. Il n’avait d’yeux que pour les pages de Baudelaire, Laforgue, Moréas, Jammes. Ce qui le rapprocha d’un garçon de son âge du nom de Louis Gémon, fils de professeurs de Lettres parisiens, le narrateur. Ils vivent ce début de guerre comme une circumnavigation souterraine. Jusqu’au jour où un obus Minenwerfer brise net la colonne de Mirmont, le métamorphosant dans l’instant en gisant debout, mort immobile dans l’orage d’acier et de boue. Peu après, une grenade a raison de l’acharnement de Gémon ; après avoir fermé les yeux au Chemin des Dames, il les rouvre au casino de Deauville transformé en hôpital où Isadora Duncan se fait infirmière.

Avant guerre, le narrateur était secrétaire des débats à l’Assemblée nationale ; après guerre, il vaque à son occupation de subalterne dans un office notarial où il n’ennuie mortellement, comme Huysmans et Maupassant lorsqu’il étaient fonctionnaires dans un ministère, en se consolant à l’idée qu’au moins, cela leur permettait d’écrire à côté. Sauf que Gémon, lui, ne sera jamais qu’un ancien combattant. Il n’est jamais sorti du Chemin des Dames et de la grande nuit de la guerre. Son existence est terne, quasi misérable ; sa compagne finit par le quitter ; il est vrai qu’il ne s’intéresse qu’à une chose, une seule : le souvenir, la vie, l’oeuvre de Jean de La Ville de Mirmont. Il lui sacrifie tout, absolument tout ; il se prend pour son légataire testamentaire ; sa propre œuvre à venir passe après celle de son ami ; il écrit certes, des textes, des notes mais qui rien ne soit paralysé par Bleus horizons édifié durant des jours et des années pour la plus grande gloire de son ami disparu.

Sans cesse sur les traces d’un fantôme, son chemin tient moins de l’enquête journalistique que de la quête spirituelle. Il part à la rencontre de la mère de son ami à Bordeaux, de son éditeur Bernard Grasset qui se tâte à peine pour lancer à grands renforts de publicité « l’œuvre romantique d’un jeune mort pour la France », de son camarade de jeunesse François Mauriac, du compositeur Gabriel Fauré qui posa ses notes sur ses vers (« Vaisseaux, nous vous aurons aimés… ») ce qui nous vaut des portraits aigus ou chaleureux. Et c’est tout. Jamais les Actualités Gaumont ne parlèrent de Jean de la Ville de Mirmont. L’histoire s’arrête une première fois en 1942, une seconde fois dix ans après. Il eut été anachronique de préciser que Julien Clerc s’est emparé d’Horizon chimérique pour en faire une chanson dans l’album Si j’étais elle. Ou que les éditions Quai Voltaire ont réédité Les Dimanches de Jean Dézert en 1994, et les « Cahiers rouges » de Grasset sa poésie en 2008. Rien de tel dans ce livre à l’émotion juste assez maîtrisée, mais pas trop. On ne chipotera le styliste soucieux en Garcin que sur deux points minuscules : dès la première page, l’expression « compatir avec » qu’on avale mal, puisque le verbe seul signifie déjà « souffrir avec » (de cum-patior) ; et puis ce « devoir de mémoire », expression qui résonne tellement des préoccupations contemporaines et moins de celles des années trente. Vétilles qu’on ne remarque que parce qu’elles sont enveloppées par une splendide prose si classiquement française dans sa précision et son tremblé.

Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette quête touchée par une grâce sombre. Surtout pour qui a lu certains des autres livres de Jérôme Garcin, La Chute de cheval, Cavalier seul, Olivier sans oublier les hommages à Jean Prévost et Jacques Chessex. Qu’il soit une main à plume ou non, tout grand lecteur se crée sa famille de papier. Il arrive qu’il se cherche des aînés de substitution, des pères tutélaires, des compagnons de route. Ici, un frère disparu en la personne d’un frère d’armes. Une vie n’y suffirait pas. Alors d’autres vies que la sienne. « De nous deux, ce n’est pas lui qui aurait dû mourir si jeune (…) Il a été mon jumeau de guerre, mon double idéal, et je ne suis jamais parvenu à en faire le deuil ». Des phrases trouvées ici qu’on aurait pu ire ailleurs, avant, sous la même plume.

Jusqu’à présent, Jean de la Ville de Mirmont n’avait connu que la dérisoire consécration d’une fiche Wikipédia. Les éventuels pèlerins pouvaient se recueillir en passant par Bordeaux devant sa tombe, au cimetière protestant de la rue Judaïque. Il jouit désormais dans son repos éternel d’un tombeau digne de lui. Les deux amis voulaient être des Rimbaud ou rien. Ce sera rien. De ce rien, Jérôme Garcin a fait un tout qui restera comme leur œuvre commune, à tous les deux.

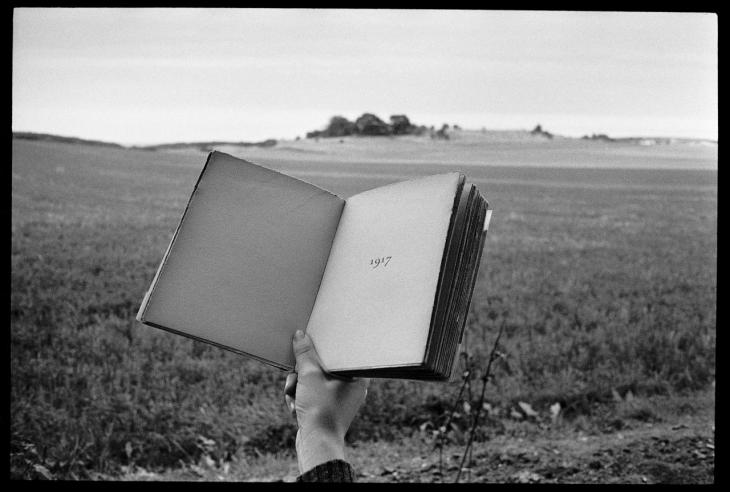

(« Les fantômes du Chemin des Dames » Photo de Gérard Rondeau ; « Jean de la Ville de Mirmont » photo D.R.)

740 Réponses pour Tombeau de l’écrivain inconnu

Isadora Duncan. Personnage fascinant qui dans sa vie n’a vraiment pas eu de chance avec les voitures.

Je crois bien que c’est la première fois que j’ouvre les commentaires, il est quand même minuit heure française.

(L’heure?

Combattre à l’heure du jour, combattre dans la nuit…

Courage ou lâcheté? Devoir ou profanation?

Respecter la saison des batailles, et respecter les travaux agricoles, ou au contraire attaquer en dépit des astres qui nous gouvernent…

Sous notre shogunat, on en a débattu, mais chez le grand Moghol aussi bien…)

Voici le point.

Il est des billets de blog qu’on adore ouvrir sous tous les fuseaux. La première fois pour le titre, la photo, la première et la dernière phrases.

Et on y revient un jour plus tard, le lendemain seulement, car il est rare que les personnes qui vous entourent se sentent prises de la même passion.

Pas en général bien sûr (qui est contre?), mais à à ce moment précis, et en ce lieu-là. Elles protestent.

J’ai écris le premier commentaire, mais j’ai appris à connaître mes Français, c’est le numéro deux qu’ils adorent.

Si je suis doublé sur le fil, j’aurai malgré tout droit à une poignée de main des hommes français et une « bise » des femmes (dans mon dictionnaire, « bise » = vent froid, jamais compris.)

Vive la France!

Et voilà.

Doublé par D.

C’est ainsi.

Bonne nuit.

Ben oui, Ueda. Vous avez été puni de vous croire surhomme seul au monde. Alors qu’il y avait moi, être humble introverti et contemplatif.

Quel prétention ce ueda, parfois tout de même.

Bon, je vais me coucher aussi.

J’aime beaucoup le Grand Meaulne. Et Adrienne, de Nerval.

D.?

Ridicule c’est certain,

Le problème n’est pas là.

Que faites-vous de la quasi béatification de ST Poulidor?

PARLONS EN DEMAIN

la situation est grave,,,

Ce qui manque à cette heure

au billet de mémoire du Patron

flanqué de ses deux commentateurs,

c’est une sonnerie de trompette,

aux morts d’abord, lente et puis,

jazzante en diable, pour jeter

la Rdl sur la piste de danse.

Tapageuseement.

Au lieu de ça,

le marchand de sable

qui pousse à la coquille

en brûlant les pupilles.

Extinctivement.

Etonnante cette tendance du ‘roman’ français d’aujourd’hui de prendre un personnage plus ou moins historique pour en faire une ‘création’ littéraire…Autrefois ,c’était la littérature qui prodigait ses ‘mythes’ à la vie réellle (Bovary,Rubenpré, Achab, Bloom, Joseph K., Gatsby, Winston Smith, Meursault…), désormais c’est l’inverse.

Le personnage de fiction emblématico-universel, harlequin composé de lambeaux des uns et des autres, a cédé la place à la biographie « romancée » d’ex-vivants semi-obscurs, voire de figures célébres (Ravel, Richard W…).

Qu’est-ce qui me fait préferer l’histoire de Frank Money, le protagoniste de Home, le dernier roman de Toni Morisson à celle de cet écrivain inconnu exhumé par un auteur qui l’utilise pour soigner sa renommée? Qu’est-ce qui me mène à penser que la littérature façon Toni Morrison est mille fois supérieure à ce qu’on nous propose dans le billet ci-dessus? Une certaine conception de la littérature de fiction qui place la puissance de l’imagination au coeur de toute création. Y compris la fiction historique où un personnage de fiction est ‘témoin’ d’événements ayany existé (Fabrice à Waterloo en est le paradigme).

Au règne des obscurs semi-réels de chair et de sang, qu’il nous soit donné la liberté (car c’est de cela dont il s’agit) de préfèrer celui des éblouissants êtres de papier.

Pour l’histoire des vrais gens, il existe bien autre chose que le roman.

Indigence de l’imaginaire. Passou en service commandé… 16,90 euros économisés.

Tombeau du roman…

RIP

Espérons que Garcin saura renvoyer la balle sans s’écorcher la paume

Puisque Passou évoque Charles Péguy, je ne résiste pas au plaisir de citer cet extrait de ses « Tapisseries », figurant au tout début de « Fatigue du sens » de Richard Millet, chez Pierre Guillaume de Roux. Excellent essai, qui devrait déplaire aux nombreux ….

« Les armes de Satan c’est la sensiblerie,

C’est censément le droit, l’humanitairie,

Et c’est la fourberie et c’est la ladrerie;

(…)

Les armes de Satan c’est la criaillerie,

Le vote, le mandat et la suffragerie,

Et l’avocasserie et la haranguerie.

Je ne sais pas ce que vaut le roman de Garcin (probablement ce que valent tous les romans de Garcin) mais il faut lire « Les dimanches de Jean Dézert à mi-chemin de Huysmans et de Calet. D’autre part La Ville de Mirmont n’avait pas complètement disparu qui apparaissait parfois dans le « Journal » de Léautaud.

« la dérisoire consécration d’une fiche Wikipédia. »

Ce n’est pas si dérisoire. Je suis content d’en avoir une moi-même, malgré les modifications indésirables que j’y trouve quand je vais la consulter — ce que je fais assez régulièrement, par pur narcissisme, je l’avoue.

Je pense que c’est Marcel ***, dit ueda, qui s’amuse à la saboter.

Vous avez une fiche Wikipédia, Thierry ? Vous pouvez la rédiger vous-même, vous savez. Ce n’est pas très difficile, c’est très calibré. Tenez, je vous donne la première phrase :

« Thierry Kron est un blogueur suisse d’origine française. »

» l’expression « compatir avec » qu’on avale mal, puisque le verbe seul signifie déjà « souffrir avec » (de cum-patior) »

Certes, mais le moyen de dire autrement, Passou !

Je compatis X ou je compatis avec X ? A tout prendre, la seconde formulation me parait encore la meilleure.

D., vous pourriez peut-être corriger ma fiche wikipédia, elle est actuellement très réductrice et malgré tout fautive. Je ne sais pas qui la rédigée ?

l’a, pardon !

Petite erreur, excusez-moi. Le Melon de 8 h 34, c’est moi. Je ne suis pas Melon, j’avais juste emprunté ce pseudo pour répondre à une question de JC, à la fin du billet précédent. Une petite blague.

« l’expression « compatir avec » qu’on avale mal, »

Elle suçait mal ; mais elle avalait bien.

TROIS FILLES DE LEUR MERE Pierre Louÿs 1926

COMPATIR, verbe trans. indir.

Éprouver un sentiment de compassion. Synon. s’apitoyer.

A. Compatir à/avec + compl. indiquant la pers. dont on partage le sentiment.

Emploi abs. :

1. Nous restions encore à genoux, devant cette tombe inconnue, sans émotion, sans pensée, car nous en étions à ce point où l’on ne peut plus compatir sans pleurer aussi sur soi-même, où l’on détourne les yeux des tristesses parce qu’on a besoin de sa force.

GIDE, Le Voyage d’Urien, 1893, p. 63.

En partic., péj. Prendre part, superficiellement, à la douleur de quelqu’un :

2. On compatit très bien avec des gens qui vivent dans l’idée que la peste peut, du jour au lendemain, leur mettre la main sur l’épaule et qu’elle se prépare peut-être à le faire, au moment où l’on se réjouit d’être encore sain et sauf.

CAMUS, La Peste, 1947, p. 1378.

Maintenant, peut-être que ce « compatir avec » est sans complément dans le texte. Alors, là, effectivement, ça ne s’avale pas.

Bloom, Ne croyez-vous que l’on pourrait pour une fois sortir de l’éternel débat entre la littérature de « pure » imagination et l’autre ? Comme si elles s’excluaient nécessairement ! Pourquoi se priver de « La mort de Virgile », de « La semaine sainte » et de tant d’autres en vertu de ce choix exclusif ? Et puisque vous prenez l’excellent exemple de Toni Morrisson, vous ne dénierez pas à Philip Roth de semblables qualités. Mais quand il écrit « The plot against America », vous jetez parce que Lindbergh est au centre ?

En 2008,Gallimard a publié un roman de Mathieu Larnaudie »Strangulation »,très inspiré par la vie de de la Ville de Mirmont.Pour les curieux,ci-dessous,un extrait d’un entretien avec Larnaudie sur le site D.Fiction:

« – Revenons à tes ouvrages. Ton troisième livre est un épais roman de près de trois cent pages, classique dans sa forme et dans son fond. Intitulé Strangulation (Gallimard, 2008), le personnage que tu y mets en scène, Jean, s’inspire largement d’une figure poétique plutôt confidentielle : Jean de La Ville de Mirmont (1886-1914) qui a notamment écrit Les Dimanches de Jean Dézert. Ici, ton regard se porte sur la fin du dix-neuvième siècle, c’est-à-dire sur la veille de la Grande Guerre qui marque l’entrée dans le vingtième siècle, Grande Guerre dans laquelle mourra d’ailleurs ton personnage. Ce personnage, fonctionnaire de son état et contemporain d’Apollinaire, est à ses heures « écrivain ». C’est même un ami de François Mauriac. On suit ses pérégrinations le long des quais à Bordeaux tout comme on traverse le milieu provincial de l’époque. Pourquoi avoir choisi cette période historique et t’être inspiré de ce personnage bordelais ?

Ce roman explore avant tout une question qui me travaillait depuis très longtemps : celle de la contemporanéité. Ou plus exactement la question : qu’est-ce qu’être son propre contemporain ? Ce qu’on appelle une « époque » n’est pas une unité temporelle unanimement vécue par ceux qui la traversent ; c’est un feuilletage de temporalités diverses, un télescopage de maintes définitions différentes et simultanées, qui n’ont parfois en commun que d’être situées dans la même séquence chronologique. Nous n’avons pas tous la même définition de l’époque, de ce qui s’y joue de crucial, de ce qui en fait les emblèmes. Il y a une sorte d’anachronisme au sein de toute époque. Je cherchais donc, de façon d’abord un peu abstraite, à faire l’expérience, par le roman, de ce problème. Il m’est vite apparu préférable, pour cela, d’écrire un « roman en costumes », de transporter cette question dans une époque que nous pouvons analyser, distinguer, dont nous avons la connaissance que nous donne le recul historique, ce qui n’est évidemment pas le cas pour l’immédiat contemporain : il y a toujours une part d’indécidable, de flou, dans le présent. L’histoire de Jean de la Ville de Mirmont, dont j’avais trouvé les Œuvres complètes parues chez Champ Vallon sur les étagères d’un grand hangar occupé par un bouquiniste près des quais de Bordeaux lorsque je devais avoir 18 ans, m’est alors revenue à l’esprit. Il y a d’ailleurs un détail amusant et tout à fait significatif : ces Œuvres sont parues dans la collection « 19e ». Pourtant, pas une ligne du livre n’a été écrite au 19e, tous les textes, techniquement, datent du début du 20e. C’est exactement ce qui m’intéressait : ce jeune homme traverse son époque en y étant fondamentalement étranger, sans capter (sans chercher à le faire) le plus vif du contemporain. Il est le contemporain de l’une des périodes d’agitation et d’expérimentations artistiques, poétiques, littéraires, les plus denses de l’Histoire, et il passe à côté, il passe en-dessous, littéralement : chaque jour, pour aller travailler, il passait sur le trottoir du boulevard Saint-Germain au pied de l’immeuble où habitait Apollinaire, et où se tramaient les révolutions esthétiques que l’on sait. Lui s’en fout. Il écrit des poèmes plutôt jolis, moyennement inspirés, assez musicaux, dans une veine baudelairienne éculée, plus de cinquante ans après le procès des Fleurs du Mal. Et puis, au milieu de cette production anachronique, il balance un petit roman très dense, très moderne, très en avance sur ton temps, pour le coup, ces Dimanches de Jean Dézert. On a beaucoup dit qu’il préfigurait la littérature de l’absurde… Voilà donc un personnage en qui s’incarne un rapport complexe à son époque, fait d’absence à soi, au monde, à l’Histoire en train de se faire, et de fulgurances qui le traversent, de points de jonction improbables. Le roman emprunte, certes, un ensemble de codes à une littérature « classique », si tant est que l’on puisse ranger, par exemple, le décadentisme fin de siècle sous ce mot. Mais, comme vous le savez, aucun roman de l’époque n’aurait été structuré ni écrit comme cela. Ce n’est pas un pastiche. Il n’y a pas de linéarité chronologique, et, à l’intérieur de la phrase, les époques, les langues, la syntaxe, le lexique se télescopent également : en somme, la forme elle-même est anachronique. Cet usage de divers états historiques, canoniques et littéraires de la langue qui s’entremêlent et se composent n’est, pour le coup, pas du tout classique. Il y a classicisme quand le texte se coule dans un état fixe et homologué de la langue, quand la langue est un corps déjà constitué. Là, ce n’est pas le cas. Strangulation irait plutôt chercher, me semble-t-il, du côté de certains romans post-modernes, surtout américains, qui ont recours à ces stratifications historiques de la langue. En tout cas, la forme me paraît prendre en charge et creuser, par-delà le décalage temporel et grâce à lui, la question du contemporain telle que je me la posais initialement et telle que le personnage de Jean l’incarne. Or, le temps n’a jamais été aussi problématique et clivé qu’aujourd’hui ; je pense que cette question du « contemporain » est éminemment actuelle… »

Quel professionnel (de la librairie), ce de nota ! On peut savoir la raison de ce titre, « Strangulation », qui fait très roman érotique, tendance sado-maso !?

Un adolescent se pend parce que ses camarades de classe se moquaient de lui : cette question actuelle est éminemment intemporelle…

« L’auteur d’une uchronie prend comme point de départ une situation historique existante et en modifie l’issue pour ensuite imaginer les différentes conséquences possibles. À partir d’un événement modifié, l’auteur crée un effet domino (terme anglo-saxon couramment utilisé : effet papillon) qui influe sur le cours de l’Histoire. Cette volonté de changer le cours de l’histoire pour imaginer ce qu’elle aurait pu être rappelle la phrase de Blaise Pascal : « Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé » (Pensées, 90). »

Mais où situer géographiquement le tombeau de l’écrivain inconnu : ni à la Place de l’Etoile ni au Panthéon ?

Mais quand il écrit « The plot against America », vous jetez parce que Lindbergh est au centre ?

—

Passou, je vais ferailler parce que Lindbergh n’est pas au centre du livre de Roth que j’ai lu l’an dernier à pareille époque. Au centre se trouve le narrateur, fictif, ou plutôt son père, fictif lui aussi. Lindbergh n’est qu’un personnage de l’histoire factuelle et contre factuelle, pour faire pédant. Roth fait d’ailleurs oeuvre d’historien en donnant à la fin du livre les bios assez complète des personnages réels. Ni le narrateur, ni son père n’y figurent.

Autre exemple: dans A Star Named Henry, de Roddy Doyle, le chapitre qui se déroule dans la Grande poste de Dublin entre les 24 et les 30 avril 1916, met en scène un personnage totalement ficitf, Henry Smart (le bien nommé), 14 ans, qui participe à l’insurection de Pâques aux côté des figures historiques du nationalisme irlandais, Pearse, Connolly, Collins, dont les faits, gestes et dires sont scrupuleusement fidèles à la vérité historique telle qu’elle a été établie par les historiens spécialistes de la question (Tim Pat Coogan, Ruth Dudley Edwards, FS Lyons, etc.). Il n’en demeure pas moins qu’Henry se paie une partie de jambes en l’air hilarante au milieu des bombardements anglais et qu’après une sortie désespérée des insurgés dans Henry Street, attesté par les chroniques, il parveient à s’échapper à la Indiana Jones par les égouts menant à une des rivières souteraines de Dublin qui le rejette quelque part au sud derrière les lignes ennemies.

Le chapitre consacré à l’insurrection réussi à être une formidable leçon d’histoire (les fonds sont inattaquables) et un récit fictif fabuleux. Pour moi, la littérature, ou plus exactement, le roman est là, dans cet acte d’équilibirisme, dans ce dosage subtile, certainement pas dans la cannibalisation. Ou alors c’est de la biographie, des écrits mémoriuels, tous genres estimables mais qui ne sont pas du roman.

J’ajourterais qu’étant personnellement bien incapable de pareil acte d’équilibrisme, ou de création imaginaire pure, je me contente de traduire et de lire voracement.

« A chacun ses petits défauts », comme disait JL ….dans D….

Et je pourrais aussi palrer du théâtre: en lien avec le billet, la pièce de Frank McGuiness Observe the sons of Ulster marching towards the Somme met en scène des soldats protestants du nord de l’Irlande qui sont tous des personnages fictifs mais n’en brossent pas moins pour le public nord irlandais un fidèle tableau de la condition guerrière. Même chose pour O’Casey avec ses pièces sur la guerre civile irlandaise.

Bloom dit: 13 février 2013 à 9 h 35 min

« A chacun ses petits défauts », comme disait JL ….dans D….

Pardon ?

Quel professionnel (de la lecture), ce Bloom ! Mais où commence la fiction et où finit la réalité, bien malin qui saurait le dire ! Tout n’est-il pas roman ?

@Jacques,

strangulation car Jean,le personnage principal du roman,étrangle,parfois,des animaux domestiques; »nostalgie de la cruauté » est,d’ailleurs,le titre du premier chapitre…

le tombeau de l’écrivain inconnu

Tous ceux qui passaient à côté du tombeau de l’écrivain inconnu le saluaient en l’appelant Albert. Jacques Barozzi s’en étonna. Pourquoi l’appelez-vous Albert, leur demanda-t-il, s’il est inconnu ? On lui répondit : Certes, il est parfaitement inconnu comme écrivain. Mais, comme charcutier, il était très réputé, tout le monde le connaissait.

Critique ou roman, Garcin est parfaitement symétrique dans la niaiserie, – c’est une erreur de la nature où rien ne l’est à ce point. Son truc sur Heyraud de Seychelles, que j’ai eu l’honneur de feuilleter, fait dans ma mémoire contrepoids exact avec ses exploits sur les Ecrits de Guerre de Julien Gracq.

Quelle carrière !

Chaloux, vous êtes jaloux, épicez tout.

Merci, de nota !

Non, je ne suis pas John Brown. C’est exaspérant, à la fin, cette conviction que vous avez de croire que seul John Brown vous prend pour une nouille.

cette conviction que… (il y a un « de croire » en trop)

A vos clients, de nota, vous conseilleriez « Strangulation » ou plutôt « Bleus horizons » ?

Merci, de nota.

de nota ne conseillerait pas Garcin, mais il n’ose pas le dire.

dernière phrase de la fiche wiki de La Ville de Mirmont :

« A lire Bleus Horions de Garcin jerome »

La touche d’un petit plaisantin ?

D., melon avarié, diriez vous de Gertrude Stein, qu’elle est un auteur Français d’origine Américaine ?

expression qui résonne tellement des préoccupations contemporaines et moins de celles des années trente

décidément t’as pas connu de veuves de guerre lassouline..où crois tu que boltanski ait pompé ses minables installations..je n’en ai connu que de trés vieilles mais leur photo jeune était aussi sur la cheminée..que dis je la cheminée, un autel au crève coeur

La touche d’un petit plaisantin ?

..ha mais on peut faire que les morts te citent..comme des barilla un déodorant..ou un n5 de chanel.. »que des moulins a parole » qu’il a dit lagité du bocal

étrangle,parfois,des animaux domestiques

bah c’est comme ça que les femmes tuaient les lapins quand elle n’avaient pas d’hommes pour qu’il leur fasse le « coup du »..à nostalgie, nostalgie et demi

La mort, décidément,

contrarie bien des destins.

Par excès, tous ceux qu’elle fauche.

Par défaut également, tant elle en oublie.

Salledattenterrement.

Par défaut également, tant elle en oublie

..que tu lui donnerais bien un coup de main

Les copains!J’ten fiche!je conseille rien du tout.Rien.Car dieu,un drh particulièrement sagace,quand on a eu fini l’entretien m’a dit:bon de nota,j’ai bien noté,vous aimez la littérature,vous n’avez pas fait d’études,et vous voulez être libraire…eh bien,pourquoi pas?mais un conseil,evitez le rayon littérature,vous allez sinon devoir vous cogner tous les livres dont on parle,enfin,c’est ce que vos employeurs exigeront de vous et ce que les lecteurs attendrons ..gardez la littérature pour votre plaisir,pour votre édification;enfin,lisez sans contraintes,être obligé de lire des auteurs que l’on n’estime pas c’est,mutatis mutendi, comme être obligé d’embrasser une fille qui ne nous plait pas!Enfin,j’imagine..

Des tombeaux n’abusons pas,

les tombeaux ne semons pas,

une tombe suffit au repos

à moins d’enfler de l’ego.

Fossoyeureusement.

« ..que tu lui donnerais bien un coup de main »

Fossoyeuremnt.

Trouvé en flânant :

If You Are

Racist,

Sexist,

Homophobic,

or an Asshole…

don’t come in.

Bloom, Ce que vous dites très justement du roman de Roddy Doyle, on pourrait le dire de… entre autres « Les Bienveillantes », non ?

Bouguereau, L’expression « devoir de mémoire », pas la notion, le principe, l’idée, la réalité : l’expression…

comme être obligé d’embrasser une fille qui ne nous plait pas!Enfin,j’imagine

..hum..elle t’en avait promis..enfin j’imagine..ho pas trop facilement de nota, ça me m’est jamais arrivé non plus, vas pas croire

TKT dit: 13 février 2013 à 10 h 20 min

D., melon avarié,

Non, non, Thierry, je ne suis pas Melon. J’ai juste emprunté ce pseudo à son propriétaire légitime pour répondre une petite bêtise à JC, qui demandait : d’où êtes-vous, Melon ? Alors j’ai répondu : de Cavaillon. C’est drôle, non ? Et puis je suis revenu poster un commentaire savant sous ce billet et j’ai oublié de changer le nom. Voilà.

A part ça, je ne dirai rien de Gertrude Stein. Ni de Hemingway.

Donc, pas un professionnel (comme les putes), mais un pur amateur, de nota, bravo, et la librairie comment elle va, ça tourne ?

l’idée, la réalité : l’expression…

..ha bon

C’est vrai que ces deux points…

Passou dit: 13 février 2013 à 10 h 47 min

Bloom, Ce que vous dites très justement du roman de Roddy Doyle, on pourrait le dire de… entre autres « Les Bienveillantes », non ?

ou de… L’Education sentimentale ou… des Misérables ou de… Guerre et paix ou de…

On ne voit pas très bien où Bloom veut en venir.

Tout n’est-il pas roman ?

———

Que nenni, Baroz, pas d’accord, tout n’est pas dans tout, ni inversement. C’est le lecteur amateur que je suis (enfin) redevenu qui te le dis.

La citation sur les défauts, c’est William Kramps, le tueur de bouchers, alias JL Barrault, dans Drôle de Drame, quand il se fait arrêter par la police.

bouguereau dit: 13 février 2013 à 10 h 52 min

..ha bon

eh oui.

« mais un conseil, évitez le rayon littérature »

Et finalement, vous êtes dans quel rayon, de nota ?

Non, pas « ..ha bon », mais Y’a bon, banania !

Schoenberg a écrit ‘Le style et l’idée’, et l’ordre des mot n’est pas arbitraire, s’il avait titré ‘L’idée et le style’ ça aurait fait magasin de lustres — il était précis dans ses définition du champ de travail, par exemple : ‘Der musikalische Gedanke und die Logik, Technik und Kunst seiner Darstellung’

En d’autres mots, la réalité vient avant l’idée… et l’expression ne vient pas automatiquement, donc pas de deux points.

La réalité, c’est le style, renato ?

Jérôme Garcin… J’ai lu « Olivier », « Cavalier seul », « La chute de cheval ». J’ai le souvenir d’une écriture discrète, toujours adossée à l’ombre, à la nuit, au silence. Un seuil d’absence. Un imaginaire lié à la morte-vie de la mémoire. Des livres où on ne peut différencier, parfois, le passé et le présent. Un effacement aussi devant ce présent à cause du bruit de la mort. La voix devient souvent inaudible comme si Jérôme Garcin ne pouvait en dire plus… chacun de ses livres ouvre un passage mais c’est une épreuve, une parole à peine dite au bord d’un trou énorme. (Peut-elle le combler ?)

Une ride sur un front pensif. Une solitude… un miroir voilé… un songe… Qui se souvient ?

Moi mon fantasme, c’est le caveau d’une bouteille inconnue, tu te rends compte quand tu la débouches, l’érection que tu te paies…

Pendant la dégustation d’un bon crul, l’érection est-elle hommage ou nuisance ?

Pure jouissance, JC !

y a -t-il des groupes humains dans lesquels qui

n’ont pas l’idée ,( notion, le concept )lde « jumeau » ?

Mais ne le dit pas à ML, il croit que toutes bouteilles procurent le même plaisir !

« toutes bouteilles procurent le même plaisir ! »

C’est toi, en tant que personne, qui expérimente les plaisirs différents Baroz!

dans lesquels qui

n’ont pas l’idée ,( notion, le concept )lde « jumeau » ?

Bonne question.

…

…aimer-vous les uns les autres,…

…

…probablement aidez-vous les uns les autres,…

…

…et avec, toute ces guerres » orchestrées »,…mourir soixante ans avant,…sans déployez ses dispositions des talents et ou renaissances des génies,…

…

…c’est incompréhensible, qui à perdu ou gagner,…en fin de compte,…la tradition déjà,…d’une certaine solution finale des intellectuels et des utopies,…

…encore au moyen-âge,…la chasse aux intellos parvenus à nous mettre en partages,…puisque le sanglier est de noble souche des héritiers d’administrations,…

…solidarité,…pour en faire des cochons de guerre,…sous la couverture des médailles au fromage,…les traités des gourmets de la distanciation,…

…Oui,…saignants sinon des petits pois Vert-Bio-écologiste,…au mess des officiers,…les boutades à fleurs de peau en réserve de collabos d’endoctrinés,…un pied dans l’administration,…de papa,…à consoler les veuves et les orphelines aux biberons de sots-d’homme et go-More,…

…etc,…

« … en tant que personne… »

Autrement en tant que quoi ?

1. Membre de l’espèce humaine — être humain, homme, humain, singe nu, terrien (science-fiction).

2. Homo sapiens.

3. Mortel.

4. Espèce (Péjoratif).

5. Être social — âme.

6. Partie civile (Droit).

7. Individualité — eccéité, ego, être, individu, individualité, moi, organisme, personnalité, soi.

8. Terme grammatical — personne (grammaticale).

dansquels lesqui

l’ipas dée n’ont ,( le con, nocept)dle « mujeau » ?

Réponse n° 6, renato.

Etant entendu que :

6. Partie civile (Droit).

peut se dire :

6. Couille polie (Gauche)

@Jacques,

(rayon sciences hu)et le premier qui dit cocotte!je lui en colle une!

Sinon,la librairie ça tourne…vinaigre.

Comme dit le juriste Julien Dray, le devoir de mémoire implique un devoir d’avenir sinon l’histoire se résume à la commémoration, qui constitue un nouvel aveuglement alors que ledit « devoir de mémoire » était censé nous maintenir les yeux ouverts. C’est de plus ici un anachronisme.

De même, contrairement à ce que Tkt a toujours cru parce qu’il ne sait pas lire, le rappel de la Shoah n’a de sens que si on le relie (et relit) à une réflexion sur l’avenir des démocraties occidentales et à la situation d’aujourd’hui en Europe et dans le monde, des Juifs.

Il y a bien un devoir du souvenir mais il doit être celui qui nous relie à demain.

sciences hu)et le premier qui dit cocotte!je lui en colle une!

« dada », ça marche ?

Faut la relire : « C’est toi, en tant que personne, qui expérimente les plaisirs différents Baroz! »

La question « Autrement en tant que quoi » surgit spontanément. C’est vrai qu’il se peuT que ce « en tant que personne » vienne d’un langage technique larvaire dont j’ignore l’existence — personne n’est parfait, mais il est évident que si je parle au une personne je lui parle en tant que personne. C’était donc une redondance, et même pas dicté par un besoin stylistique…

exact pour le critiques: parasitage de la notion de gémellité => duex relatifs !

deux !

« contrairement à ce que Tkt a toujours cru parce qu’il ne sait pas lire »

Contre-vérité. Tkt a eu, c’est vrai, des problèmes en chant pendant sa scolarité, mais il sait très bien lire et compter.

» le juriste Julien Dray »

Le voleur de montres !

« le rappel de la Shoah n’a de sens que si on le relie (et relit) à une réflexion sur l’avenir des démocraties occidentales et à la situation d’aujourd’hui en Europe et dans le monde, des Juifs. »

Et pas à la bande de Gaza ?

La correction aliène le plaisir. « Duex » ne veut rien dire mais c’est beau.

trois !

Aujourd’hui nous avons touché le point Godwin avant le centième commentaire, c’est un record.

renato, avec le devoir de mémoire, c’était à prévoir !

Pascal veut surtout nous faire comprendre que l’histoire est régie par « l’effet papillon », c’est-à-dire par le hasard. L’histoire est chaotique. Il n’y a pas discours grandiloquent possible sur l’histoire.

Il faudrait d’ailleurs s’interroger sur ce qui rend le discours romanesque possible et justifié sur un tel écrivain, inconnu. C’est très certainement le « régime d’historicité », pour reprendre une expression du critique québécois (Jean-François Hamel : Revenances de l’histoire Répétition, narrativité, modernité, Minuit, 2006) tel qu’il s’est noué au XIXè siècle et dont nous ne sommes toujours pas sorti, qui le fonde. Lire notamment son chapitre : « L’éternel retour des morts. Régimes d’historicité et poétiques de l’histoire au XIXè siècle : d’un régime d’historicité à l’autre ; le présent « moitié momie et moitié fœtus » chez Musset et Tocqueville ; L’histoire et la capitalisation des morts chez Michelet ; Le progrès et la métemspychose chez Mercier et Hugo ; le sleen face à l’éternel retour des morts ».

Chez Garcin, je ne sais pas comme se noue le régime d’historicité. Quelqu’un aura-t-il peut-être quelque idée à ce sujet ?

Et dans moins de deux minutes, je vais encore me faire traiter de beau con ?

Non, c’est le juriste Raphaël Draï.

contrairement à ce que ML a toujours cru parce qu’il ne sait pas lire, Julien Dray n’est pas Raphaël Draï.

Pour couper court aux clichés des sublimes cons à propos de Gaza, une info :

http://www.europe-israel.org/2013/02/on-ne-manque-de-rien-a-gaza-sauf-si-le-hamas-en-decide-autrement-la-realite-loin-des-cliches/

Merci Secrétariat. Heureusement quevous êtes là pour me le faire savoir…

Raphaël Draï : il est parent avec Canada ?

Vous vous êtes trompé, Barozzi, il a fallu attendre 11 minutes (12 h 49). Mais vous n’y perdez rien : de « beau », vous êtes passé à « sublime’.

ça valait le coup d’attendre, BB !

Un con sublime est un con turnerien ?

Jean-François Hamel nous dit des choses intéressantes pour ce qui concerne le sujet du billet, en conclusion de son bouquin :

« Les revenants qui errent dans ces récits figurent un monde qui ne SAIT PAS COMMENT s’acquitter de son passé ni de quelle manière DONNER CORPS à son présent. »

« De la même manière que la narration des Géorgiques de Claude Simon renferme le temps virgilien dans lequel se sentait un général endeuillé par la mort de sa femme pendant la période révolutionnaire, les poétiques de la répétition portent en elles le souvenir de cette rupture inaugurale de la modernité. La dissociation des champs d’expérience et des horizons d’attente y est moins expliquée qu’impliquée, etc. »

« Le paradigme baudelairien de la mémoire du présent n’est pas le seul qui puisse prétendre aujourd’hui répliquer à la mutation moderne du temps historique. La narrativité contemporaine permet en effet d’identifier d’autres lieux de recel de la crise de l’expérience provoquée par le régime moderne d’historicité. J’en identifierai deux, pour conclure. A la suite de Giorgio Agamben, on peut évoquer d’abord le paradigme d’une mémoire de l’oubli, qu’il associe à une « exigence de l’inoubliable », qui complexifie la pragmatique narrative des devoirs de mémoire auxquels les sociétés dites postmodernes délèguent l’utopie d’une tradition à reconstruire. Une telle mémoire de l’oubli ne concerne pas un contenu mémoriel à préserver, mais l’oubli lui-même, qu’il faudrait rappeler à la mémoire. Au contraire d’un souvenir prétendant redonner droit de cité aux morts et aux vaincus, il s’agit d’une conscience qui à chaque moment — dans chaque présent de l’histoire — prend la mesured e la perte qui frappe irrémédiablement l’expérience du temps et de l’histoire. »

Toutes ces réflexions me paraissent très pertinantes pour aborder la lecture du roman de J. Garcin.

ML vous vous y prenez comme un manche avec votre propagande sioniste. Vous allez pêcher vcs infos où ça vous arrange pour Gaza. Mes collègues en poste là-bas au quotidien, année après année, ne seront certainement pas d’accord avec vous. Je sais qui croire.

Je me demande si vous n’êtes pas payé par le Hamas ou une quelconque officine antisémite internationale pour oeuvrer si besogneusement à l’extension du cancer séculaire.

Et jamais qu’il cause avec ses mots. Mais… en serait-il capable ?

« Mes collègues en poste là-bas au quotidien, année après année, ne seront certainement pas d’accord avec vous. Je sais qui croire »

Sacré Bloom !

PAPAL …!

La démolition du discours sur l’histoire par Pascal est très certainement à l’origine du paradigme baudelairien de la mémoire du présent. Tout cela s’est peu à peu mis en place à partir de la fin du XVIIè siècle en fait.

Mais si, Bloom, vous avez raison, je suis payé, et vous savez par qui ? Par les idiots de villages comme vous…!

En tout cas retenons cette belle expression bloomesque : « l’extension du cancer séculaire »…

Comme disait ma grand tante charentaise dans son demi-patois : « Le Bloom, là, il y connaît ren de ren aux foutras de Gaza. »

renato dit: 13 février 2013 à 12 h 26 min

On atteint là, le summum de la pensée.

…pour aborder la lecture du roman de J. Garcin.

ici,on préfère saborder!les copains de la rdl sont des pirates,des flibustiers,des gibiers de potence!sauf dédé et le perroquet de fifi paraguay.

Je me demande si vous n’êtes pas payé par le Hamas ou une quelconque officine antisémite

Il y a de là quelques jours, quelqu’un félicitait ML pour l’intérêt qu’il portait, en tant que musulman, à la culture juive.

je suis payé, et vous savez par qui ? Par les idiots de villages comme vous…!

—

Piètre pirouette. Tout cla sonne faux…En tous cas, comme on dit à Golders Green (vous connaissez?), you’re not a credit to the community…

Non, connais pas et tiens pas à connaître…!

ça y est, ML est réveillé, plus moyen de l’arrêter (l’avantage c’est qu’il couvre les stupides marinades de jcpq)

Bébert, tu sais que tu nous casses menu, comme dirait Bouguereau…

Bébert, t’es un moins que rien …obsessionnel, en plus !

ML vous vous y prenez comme un manche avec votre propagande sioniste

ce n’est pas tout à fait faux,vous en devenez pénible , M.L, parce que l’on aimerait mieux que vous participiez plus près des points abordés par le billet que par votre biographie , alors que l’on a tous lu que la date de la page du livre était 1917

bONNE JOURNEE A TOUS ;

J’ai toujours eu l’âme didactique !

« Golders Green est un quartier londonien situé dans le district de Barnet.

Le quartier est un des centres de la communauté juive britannique. Il y a quelques synagogues à Golders Green, la plus vieille sur Dunstan Road, ouverte en 1921. »

Mauvaise Langue, vous me faites chiller avec « votre » récupération de la Shoah pour nous faire croire que « vos » idées puissent n’être autre chose que des propos d’homme rarement écouté dans la vraie vie.

J’interprète parfois ou souvent, mal mes lectures; mais………….vous nous soulez de phrases botoxées avec des textes que vous n’avez pas lu, votre crédibilité intellectuelle ne vaut pas plus que vos croyances dans les extra-terrestres. Je préfère ma médiocrité intellectuelle (je suis très moyen), à votre intellectualité boursouflée, vous êtes un maître d’école médiocre qui voudrait nous faire passer son cerveau pour autre chose qu’un moulin-à-vent enfermé dans une cave moisie et close de tout passage d’air. Planqué dans votre appartement parisien, pourquoi auriez vous le désir d’une paix entre les Palestiniens et Israël ? Qu’auriez vous alors à raconter ? Vous ne racontez rien, vous êtes comme ces toqués qui en milieu urbain, vocifèrent et insultent tous les passants. Et vous n’êtes même pas alcoolique ou drogué.

Parlez nous un peu de vos origines (75%) chrétiennes, voyez vous j’ai soudain l’impression, que vous voulez noyer le poisson/poison.

D’autre part, vous avez été incapable, sur l’autre billet, de nous donner une définition du mot intellectuel.

Cessez de dire à tous, qu’ils sont incapables de comprendre, de lire, de sentir, de ressentir. Comme vous êtes maître d’école pour élèves de 5ème, je trouve extraordinaire que vous soyez incapable de quelconque simplification. Bref, vous vous gargarisez de grands thèmes, de grands noms, de grands textes, pour au finish, n’être capable que de pratiquer des insultes répétitives envers des gens, qui parfois (je ne parle pas de moi), eux, ont des parcours plus intéressants que le votre.

« qui ne SAIT PAS COMMENT s’acquitter de son passé ni de quelle manière DONNER CORPS à son présent. »

Je comprends que vous souligniez cette phrase, ML, elle vous définit parfaitement !

Non, connais pas et tiens pas à connaître…!

—

Ouverture d’esprit rare. Vous mépriseriez vos « correliginnaires » londoniens, qui lisent le très instructif Jewish Chronicle?

Cela confirme.

Bébert, tu sais que tu nous les casses menu !

Une petite citation d’Agamben pour la route qui dit l’essentiel du « régime d’historicité » développé par le roman de J. Garcin :

« Ce que le perdu exige, c’est non pas d’être rappelé et commémoré, mais de rester en nous et parmi nous en tant qu’oublié, en tant que perdu — et seulement dans cette mesure, en tant qu’inoubliable. De là l’insuffisance de toute relation à l’oublié qui chercherait simplement à le renvoyer à la mémoire, à l’inscrire dans les archives ou les monuments de l’histoire, — ou à la limite, à construire pour celle-ci une autre tradition et une autre histoire, celle des opprimés et des vaincus, qui s’écrit avec des instruments différents de ceux qui sont employés par l’histoire dominante, mais qui ne diffère pas substantiellement d’elle. » (Le Temps qui reste. Un commentaire de l’Epitre aux Romains, G. Agamben, Rivages, 2000, p. 69)

C’est quoi cette histoire d’extraterrestres?

@ La mauvaise langue dit: 13 février 2013 à 13 h 27:

« La démolition du discours sur l’histoire par Pascal est très certainement à l’origine du paradigme baudelairien de la mémoire du présent »

Vadiou que cette phrase est botoxée, cela ressemble aux lèvres de Melanie Griffith.

ML: Vous mettez le botox dans votre cerveau, mauvaise emplacement. Vous auriez besoin d’une vraie intervention chirurgicale réparatrice, comme après un accident de la circulation.

Vous savez ce que vous pesez, avec vos petites réflexions à la cuvette, par rapport à Mauvaise Langue de bon propos, les petits chéris ? Eh bien …mais …RIEN !

@ Bloom, ML est un Juif de situation

ML

votre perroquet ( JC) nous casse les oreilles, mettez-le à la casserole

JC, je dirai même que Tkt, avec son éternel pinaarrrd et sa collection pinault 1990, y pèse moins que rien…

Comment !? comment !? et le premier amendement ?

. Mais jamais lu, ce qui demeure la seule et unique façon de connaître un écrivain.

le billet souligne connaître : pour rappeler la visée du blog , peut-être ? que m^me les rencontres au zinc , au kiosque, et même un conférence où que ce soit sont loin de permettre à quelqu’un de dire qu’il « connaît » un écrivain .

la seule et unique ! dit le billet : il n’y en a pas d’autre que ce tête à tête , entre le lecteur et l’écriain , après qu ce dernier a discuté avec combien d’autres , dont son éditeur!

Bloom est un intellectuel de situation : tu coupes l’électricité, tu saisis le salaire… qu’est ce qu’il devient !?

écrivain !

Tkt, lui, c’est un juif de chez Louboutin, un catho louboutomisé…

Être une personne, c’est « être soi-même le même à ses propres yeux. » Vincent Descombes.

« permettre à quelqu’un de dire qu’il « connaît » un écrivain. »

Seul son majordome…

Je recommande au passage à Tkt (qui n’en rate pas une…) de lire un bel article de Ph. Sellier sur un parallèle entre Pascal et Baudelaire.

Bloom est un intellectuel de situation : tu coupes l’électricité, tu saisis le salaire… qu’est ce qu’il devient !?

—

En librairie cet été, JC. Entre autres. Charlot.

Je me demande on pourrait poser une question à un et multiple à la fois en tant que horloge. Je dis horloge car, comme tout le monde sait, une horloge peut répondre. Et pas n’importe comment : heures, minutes, secondes. Il y en a qui disent même le jour et le mois, et selon le niveau de complication, l’année. Il y en a même qui te disent le phases lunaires, ce qui est très utiles quand t’as un rendez-vous après le coucher du soleil ou si tu pratique l’agriculture alternative : t’est au potager et tu veut semer les haricots, un coup d’œil au quadrant et tu sait si c’est la bonne lune ou pas — cela naturellement si le sublime engin n’est pas mal luné, que dans ce cas il te dit oui et puis tu te retrouve avec les haricot qui rampent quand ils devraient grimper ‘à la’ perche (et ne voyez pas dans ce « grimper ‘à la’ perche » une allusion sexuelle… bien que… les haricots… enfin…). Revenons à ‘un et multiple à la fois’, c’est vrai que l’expression nous révèle si non un ensemble d’identités diverses, au moins un ‘désir de’ ou une ‘tangence à’ qui pourrait nous interpeller de multiple manières. Ce serait un ‘désir de’ ou une ‘tangence à’ quoi ? être parfois autre que soi seulement pour trouver le courage de draguer une fille ? Là je me tien à la grammaire donc je donne pour bon que c’est un garçon, mais nous sommes sur la RdL et on pourrait suspecter une fille qui se cache stratégiquement sous le masculin afin de s’éviter les boutades myosines habituelles — pour passer entre les gouttes quoi, comme un moustique… il paraît que jamais une goutte de pluie touchera un moustique car l’ennuyeux insecte est tellement léger que le déplacement de l’air produit par la goutte de pluie le déplace. Je ne sais pas si c’est vrai ou faux, jamais essayé, mais comme ça, à un premier coup d’œil cela ce phénomène semble proche de la technique de certains sport de combat orientaux. Mais revenons à ‘un et multiple à la fois’, je me pose la question que tout le monde est censé se poser devant une telle expression : est-ce que dans son être multiple c’est toujours une personne celle avec laquelle on parle ou pas ?

Notre époque est dans cette logique-là :

« Ich probiere Geschichten an wie Kleider ! » (Max Frisch)

(J’essaie des histoires comme on passe un vêtement pour l’essayer. »)

On pourrait même dire pour notre époque :

« Ich probiere Geschichte an wie Kleider ! » (J’essaie l’histoire comme on passe un vêtement pour l’essayer).

Godard dirait, plus modeste : des bouts d’essai…

ML, je trouve Blahnik meilleur designer.

Louboutin a perdu un procès, il n’a pas le monopole des semelles rouges.

Alors, vous trouvez que je suis un catho aux semelles rouges ? Un rouge ? Amusant.

« Comment !? comment !? et le premier amendement ? »

Quoi ?! je ne savais pas que l’Île de Porquerolles était territoire USA.

Être une personne, c’est « être soi-même le même à ses propres yeux. » Vincent Descombes.

Ce n’est certainement pas un définition à laquelle je souscrirais de bon gré .

Mais peut-être faut-il se méfier de la passion des défintitions et penser celles-ci comme des des moments.

J’ai connu des écrivain au zinc, j’ai même fait le quatre cent coups avec certaines, et je ne les ai pas lu.

On a des identités multiples en effet. On vit aussi dans des temps multiples, voire même éclatés, sans rapport les uns avec les autres. Ça commence sérieusement avec Proust (voir les analyses de Kristéva dans Le temps sensible sur Proust). Le vingtième siècle, comme l’ont souvent souligné nombre d’écrivain (me viens à l’esprit des propos de Sollers qui le détecte très tôt chez H. Michaux), inaugure une vaste crise d’identité. Des identités multiples, fragmentées, éparses, des temps vécus éclatés. C’est notre réalité. Et puis un régime d’historicité fixé sur la perte en tant qu’inoubliable dans une mémoire de l’oubli. Voilà grosso modo les contours de l’homme d’aujourd’hui. Reste ensuite à le mettre en musique dans les livres, les romans, les histoires : Max Frisch, Claude Simon, Klossowski, J. Garcin, autant de nouages différents pour une même époque

Vous marchez dessus, Tkt. Tout un symbole…

« Être une personne, c’est ‘être soi-même le même à ses propres yeux.’ »

Je comprends, et cela peut fonctionner pour un écrivain. Mais pour quelqu’un qui tient un Journal c’est l’enfer car, déjà je dois savoir comment l’autre se perçoit, et puis comment je le définis s’il n’est pas soi-même le même à ses propres yeux ?

, j’ai même fait le quatre cent coups avec certaines,

rien qu’avec des femmes ? Et le seul homme ?

la RdL ça change les proportions !

Déjà chez l’homme sans qualité, mais peu importe…

@ renato dit:13 février 2013 à 14 h 10: J’aime bien votre question. Analysons les personnalités multiples (pathologie récurrente parmi les trolls): ils se veulent multiples pour donner du poids à leurs participations, le plus débile écrivait même « nous sommes légion ». ML, lui est tout sauf multiple, pas le genre millefeuille, et ses changements de pseudos, ne sont là que pour ne pas être interdit de commentaire. HR, D., JC, changent de pseudos, mais pas d’odeur.

Il aurait été intéressant de connaître HR, il y a 40 ans

D., il aurait été préférable qu’il soit moine contemplatif

« rien qu’avec des femmes ? »

Pardon, c’est une erreur de distraction…

N’importe quoi, Tkt ! N’importe quoi !

« En librairie cet été, JC. Entre autres. Charlot. »

Vous méritez mieux que cela, Bloom ! Il y a assez de charlots en librairie …

tombeau : c’est un genre qui m’a aussitôt fait penser au tombeau de Couperin d ravel proche de la date du livre ouvert en annonce:

je n’envoie aucun lien, pas même la page de wikipedia

Mais Thierry, Mimi est un homme des année 50 égaré dans les ambiguïtés du XXIe siècle. N.B. que dans les années 50 quelqu’un aurait pu dire : « Mimi ets un homme des années 30 égaré dans les rigidité idéologiques des années 50 ».

Il vous faut lire le dernier Vincent Descombes ML, notamment le passage des pages 100 à 108 concernant le concept de « personne » qu’il analyse chez Locke relu par Voltaire et Proust.

Vincent Descombes Les embarras de l’identité collection essais chez gallimard.

Personne, répondit Ulysse.

Le modèle de Joyce pour créer Bloom fut Italo Svevo.

Oui, merci de la référence. Je me l’achète la prochaine fois que je vais à la fnac. Je vais me l’emporter à Sitgès en Espagne en amrs ; je le lirai face à la mer en prenant mon petit déjeuner… les doigts de pieds en éventail…

Moi, en tout cas, je me reconnais tout à fait dans ces éclatements, ces identités multiples, ces temps chaotiques qui tissent nos vies. C’est de ça dont je parle essentiellement dans « Eclats de vie, vie sans éclat ».

Ce qui est assez drôle, c’est que Voltaire, pour « donner corps » à sa démonstration nomme un individu lambda, Jacques..

» Ce qui constitue la personne de Jacques, ce qui fait que Jacques est soi-même et le même qu’il était hier à ses propres yeux, c’est qu’il se ressouvient des idées qu’il avait hier, et que dans son entendement il unit son existence d’hier à celle d’aujourd’hui ; car s’il avait entièrement perdu la mémoire, son existence passée lui serait aussi étrangère que celle d’un autre homme ; il ne serait pas plus que le Jacques d’hier, la même personne, qu’il ne serait Socrate ou César. Or je suppose que Jacques dans sa dernière maladie a perdu absolument la mémoire, et meurt par conséquent sans être ce même Jacques qui a vécu : Dieu rendra-t-il à son âme cette mémoire qu’il a perdue ? Créera-t-il de nouveau ces idées qui n’existent plus ? En ce cas, ne sera-ce pas un homme tout nouveau, aussi différent du premier qu’un Indien l’est d’un Européen

? »

Voltaire commence par poser la définition lockienne de la personne, puis il fait l’hypothèse d’une amnésie complète chez un individu, et il nous invite à conclure que cet individu ne peut plus être tenu pour responsable des actes qu’il a commis au cours de sa vie passée.

D’abord, Voltaire adopte sans réserve la conception de Locke : l’amnésique n’est pas plus la même personne que le Jacques d’hier qu’il n’est Socrate ou César. La personne que nous appelions hier Jacques lui est aussi étrangère aujourd’hui que ces figures de l’Antiquité. Par conséquent, le concept de personne est complètement subjective, puisqu’il y a la même différence entre la vie passée de l’amnésique et son présent qu’entre sa vie et celle d’un autre homme.

De cette définition de la personne, Voltaire tire ensuite la conséquence d’ordre moral. Le raisonnement est le suivant. Si Jacques (présent devant nous) a oublié les faits et gestes du Jacques d’hier, alors il ne reconnaît pas dans la conduite du Jacques d’hier quelque chose dont il ait à répondre. Les actes qu’il a accomplis hier lui font l’effet d’avoir été accomplis par un étranger inconnu de lui. Il en est ainsi subjectivement, la question n’étant pas celle de savoir ce qu’à fait Jacques, mais celle de savoir s’il a conscience de l’avoir fait. »

V. Descombes opus cité page 108.

C’est aussi tout à fait ça chez Max Frisch dans Que ton nom soit Gantenbein, avec ces histoires éclatés, inventées à la file les unes des autres, sans rapport sinon la fameuse pipe qui est celle de Frisch. Un monde fragmenté, éclaté, dispersé fixé sur la mémoire de l’oubli. Pour moi c’est ma grand-mère morte à Auschwitz qui structure tout ce bordel.

TKT dit: 13 février 2013 à 14 h 15 min

Tiens, vontraube a vérifié sur wikiki la fiche de La(O)uboutin.

En passant il a trouvé un nouveau nom ce qui lui permet de jouer au cador (enfin au bichon, faut pas pousser)

ML

Attention à votre personne à Sitges

TKT dit: 13 février 2013 à 14 h 27 min

Mais quelle burne !!!!

Un chausseur sachant chausser dit: 13 février 2013 à 14 h 46 min

Observons le monomaniaque dit: 13 février 2013 à 14 h 54 min

les jaloux sont là

« nous sommes légion »

Il me semble que c’est moi qui avais écrit ça. Mais je ne suis pas le plus débile des D. C’est injuste.

Et vous, au fait, Thierry, vous êtes combien ?

Ici, le passage évoquant Proust :

» Ainsi, l’idée audacieuse de Locke n’est pas qu’un individu tel que moi peut être décrit de plusieurs façons, ce que personne n’a jamais contesté. Son idée est que je peux être identifié de plusieurs façons. Ce qui ouvre la possibilité d’un conflit entre mon identité pour les autres et mon identité pour moi-même, entre le « pour les autres que moi » et le « pour moi ». Conflit que toutes les phénoménologies à venir tenteront de surmonter en cherchant un moyen de faire coïncider les deux points de vue sur l’individu, celui des autres (le pour l’autre) et le sien propre (le pour soi).

RETROUVER SON PROPRE MOI

La définition subjective de la personne que défend Locke a cette conséquence devant laquelle, en vrai philosophe, il ne recule pas : il n’y aurait rien d’illogique à ce que, tous les matins, au moment où je me réveille, je tienne à vérifier si je suis bien dans le même corps que la veille, si je suis bien le même homme que celui avec lequel je coïncidais hier. Dans une page savoureuse de la Recherche du temps perdu, Proust fait appel à cette même psychologie pour décrire le désarroi momentané de quelqu’un qui sort d’un profond sommeil. L’idée est que ce sommeil de plomb est une véritable aliénation mentale, quelque chose comme un coma. Mais, au lieu de mettre en scène un moi qui vérifie s’il a conservé son corps de la veille, Proust évoque plutôt un corps à la recherche de son moi. Il prête à son narrateur cette réflexion sur l’expérience de se réveiller :

Comment alors, cherchant sa pensée, sa personnalité cou

on cherche un objet perdu, finit-on par retrouver son propre

« moi » plutôt que tout autre ? Pourquoi, quand on se remet à penser, n’est-ce pas alors une autre personnalité que l’antérieure qui s’incarne en nous ? On ne voit pas ce qui dicte le choix et pourquoi, entre les millions d’êtres humains qu’on pourrait être, c’est sur celui qu’on était la veille qu’on remet juste la main. Qu’est-ce qui nous guide, quand il y a eu vraiment interruption […]15.

L’expérience à décrire est celle de quelqu’un qui « retrouve ses esprits » après un épisode de confusion. Il redevient lui-même. La question posée est dérangeante : comment fait-il pour redevenir exactement la personne qu’il était la veille au moment de s’endormir ? Comment fait-il pour éviter de revêtir une autre personnalité ? Ici, le côté incongru de la question vient de ce que la personnalité de quelqu’un (soit, son caractère tel qu’il se manifeste dans ses manières de faire et de parler) est représentée comme une sorte de vêtement que l’on retrouve à côté de son lit.

Le problème sur lequel Proust conclut son ébauche philosophique est celui que la psychologie devrait poser si, en effet, le fait de retrouver ses esprits ou d’être « à nouveau soi » (plutôt qu’aliéné) était à concevoir comme l’établissement du contact cognitif adéquat entre moi et ma personnalité (entre moi, le dormeur, et le moi qui m’appartient, « mon moi», my self). Il faudrait que je reconnaisse (à certaines caractéristiques) le moi qui m’appartient : que je ne me trompe pas sur son identité. Et cela nous place devant la vraie question : avons-nous un critère d’identité pour comprendre ce qu’on veut dire en parlant du même moi (the same self) ?

C’est donc Proust qui donne la clé de cette psychologie : de même qu’on peut avoir perdu ses clés ou ses papiers, et de même qu’on peut se tromper de chapeau, de parapluie, de manteau (au vestiaire), ou se tromper de porte (alors qu’on se croit arrivé chez ses amis et qu’on sonne à la porte), etc., de même on peut faire erreur sur sa « personnalité », c’est-à-dire sur son moi, sur son self. De même qu’on peut faire erreur sur la personne quand il s’agit des autres, on peut faire erreur sur la personne quand il s’agit de soi.

Par conséquent, le présupposé de cette définition subjective de la personne est la possibilité d’opposer mon moi à celui d’un autre (ce qui passe mieux en anglais, où l’on peut dire : my self). Ou d’opposer le même moi à un autre moi, comme on oppose le même vêtement (le mien) à un autre vêtement (le vôtre). Bref, il faut pouvoir appliquer le concept d’identité au concept de moi. Et donc fournir un critère d’identité pour la personne en tant que moi.

Nous avons un critère d’identité pour notre concept anthropomorphique de personne. La même personne, cela veut dire dans ce cas le même être humain, quel que soit son âge, qu’il soit en possession de ses moyens (compos sui) ou qu’il soit endormi, affaibli, amnésique, voire défaillant à tous égards. La philosophie après Locke a défendu l’idée qu’une réforme du concept de personne était nécessaire. Il fallait faire place à la subjectivité de la personne : pour être la même personne, le sujet doit l’être à ses propres yeux. Or, comme nous venons de le voir, il ne s’agit pas pour ce sujet d’être le même individu humain à ses propres yeux, ce qui n’introduit aucun critère nouveau, mais d’être le même sujet de conscience, le même moi, le même self. Avons-nous un critère d’identité pour le même self?

Proust dévoile le point faible de toute cette construction. Si nous avions un tel critère pour identifier le moi ou la « personnalité », nous pourrions dire au moment du réveil : Voici un moi, mais ce n’est pas celui que j’avais hier. Nous pourrions parler du moi comme d’un objet qu’on

peut perdre. Il faudrait pour cela que le concept de moi nous offre un principe d’individuation, que ce soit ce que nous avons appelé avec Quine un « terme individuatif », comme le sont les mots « homme » ou « parapluie ». En réalité, si la réforme subjective du concept de personne devait offrir un critère d’identité, ce critère serait subjectif. Jacques n’est pas à ses propres yeux la même personne que l’homme qu’il était hier parce qu’il ne lui semble pas avoir été cette personne. Jacques serait la même personne que Jules César si une opération de chirurgie transcendante implantait en lui la conscience et les souvenirs de Jules César. Dès lors, s’il lui semble être identique à César, il est César. Mais cela ne donne qu’un critère subjectif. Et, comme l’a noté Wittgenstein, il revient au même d’avoir un critère subjectif et de ne pas avoir de critère du tout, puisque toute application du critère me laisse dans l’apparence.

Ici, on aimerait dire : Est correct ce qui me semblera toujours correct. Et cela veut seulement dire qu’ici, on ne peut rien dire du « correct » »Wittgenstein.

Vincent Descombes pages 113 à 115, opus cité

« En librairie cet été. »

Pourriez-vous donner les références de l’ouvrage à Jacques Barozzi, Bloom ? Il prépare un Goût l’Asie.

Vous devriez recopier tout le livre en une seule fois, André Polement, ce serait plus simple.

« On a des identités multiples en effet. On vit aussi dans des temps multiples, voire même éclatés, sans rapport les uns avec les autres. »

Et hier vous prétendiez que l’on n’a qu’une seule sexualité, toujours la même, tout au long de sa vie, ML !

C’est votre « cohérence » qui semble éclatée !

Voilà :

dans des temps multiples, on peut même s’éclater sans rapports les uns avec les autres.

La sexualité éclatée, tout un programme.

Je lirai le livre sujet d’un billet qui m’a intéressée. Et « Les Dimanches de Jean Dézert », ne connaissant de Jean de la Ville de Mirmont… que la chanson de Julien Clerc.

J’ai trouvé Chaloux bien sévère à l’égard de Jérôme Garcin, critique littéraire plutôt généreux, en tout cas.

Bonjour à ma chère Christiane. Une remarque cependant : « Cavalier seul » (journal équestre sensible à une personne très proche et à moi) n’est pas si mystérieux de ton et de mémoire. C’est surtout, pour nous, une série d’expériences (Garcin est assez bon cavalier) et d’hommages à des montes (et à des chevaux) exemplaires. Et bien sûr à Bartabas, une fois encore. Plus une visite à Julien Gracq (à Saint-Florent-le-Vieil), dont j’ai un bon souvenir.

Aimez-moi les uns les autres.

C’est la verge haute et la tête froide, ou l’inverse, que je vous livre une information capitale : le 28 de ce mois, notre ex-pape romain catholique vient se reposer quelques semaines à Porquerolles, île sainte dès lors. Gaudeamus !

JC dit: 13 février 2013 à 15 h 30 min

Désinformation. Le 28 Benoît XVI sera à Castelnaudary.

Mort de Gabriele Basilico, tristesse.

Le 28, Mgr Ratzinger sera à Mouthe dans le Haut-Jura.

(sincères condoléances, renato)

Mieux vaut une verge chaude et roide qu’une vierge haute et froide.

La moumoute, ça sert à rien.

Con le sue immagini, dalla controllata, consapevole tensione metafisica, egli ha efficacemente collaborato a presentare in questi ultimi anni il gusto post modern, rilevando visivamente alcune dimenticate architetture industriali e di periferia, rivalutate come reperti archeologici e fissate con un chiaroscuro intenso ed una prospettiva sfuggente e basculata, nello stile sofisticato anni ’30″.

Soixante-huit ans !

En ce 13 février 2013 (13/13, un présage ?), nous apprenons la mort de Gabriele Basilico.

L’argile de vos fesses fraîches !

http://collabcubed.com/2011/05/31/gabriele-basilico-contact-1984/

Céline,

si vous êtes toujours dans les parages, pourriez dire à votre papa que ce serait sympa qu’il repasse nous voir, qu’il choisisse au départ un pseudo discret, du style PC pour que personne ne puisse imaginer un commentateur de gauche

une opération de chirurgie transcendante

hum..pour les naturaliss c’est du charabia, mais pourtant ils sont toujours a parler du « liteul inside man » quand même..d’autres idéaliss parle du « logiciel »..mais en tout cas ceuxl à qu’on connu des alzeimher savent que la personnalité ne change pas tant que ça, c’est a dire qu’on refait toujours les mêmes conneries, c’est à ça qu’on te reconnaitrait ton clynamen a coup sûr dracul, mère morte à auschwitz ou pas, tu lis mal le propos, on essaie des histoires pour se la raconter, picabia lui disait qu’il essayait des idées et qu’il avait du mal, « pour les sensations »..bref un écrivain fait ce genre de chose, pourtant il a un vache de clynamen, proust carambouille des trucs de riche, prends proust s’essayant a la chevalerie..il parait que je suis bon qu’avec des histoire de banlieuseart de merde disait alors que mon tropisme tend vers me voir à être un juif a auschwitz

prends céline..tu lis trop de bédé de moebius et de pétillon dracul..

cassoulet au cheval dit

le saucisson de cheval..on persévère dans son être en en mangeant une rondelle

Ah, Céline, mais c’est aussi une cérémonie de l’adieu. Eaubac… il doit s’en séparer et rien ne sera plus comme avant. Le cavalier et le cheval aimé se séparent. Cavalier… seul… Histoire inachevée où les deux (cheval et cavalier) ont compris que quelque chose était terminé. Encore un travail de deuil et de magnifiques traversées au rythme du cheval et de l’homme pensifs dans ces sous-bois ou sur la plage de Deauville, au matin…

Il n’est heureux depuis, me semble-t-il, que lorsqu’en passeur il nous invite à lire ou à relire ses auteurs préférés. Mais aucun cheval n’a remplacé Eaubac…

L’argile de vos fesses fraîches !

ça persèvère moins que les martinets de l’internet..malgré tout heureusement qu’elles ont la mèmoire de leur forme baroz..et on y peut rien, les grecs disait que notre personnalité y étaient visible..si dracul, les grecs

Triste nouvelle renato!

J’ai eu la chance d’avoir pour des raisons professionnelles un ensemble de ses photographies ( Bord de mer)entre les mains et le plaisir de discuter avec ce passionnant photographe.

Seul regret de n’avoir pas acheté une de ses photographies(c’était en 93), 2000 euros pièce déjà à l’époque!

http://www.youtube.com/watch?v=jFtI0nF462U

Gabriele Basilico est mort ?

Je savais Basilico mourant, mais pas à ce point-là. Adieu Gabriele. C’est une perte. Affectueux souvenir.

Tra i primi a dare la notizia della scomparsa l’amico Stefano Boeri, che su Facebook scrive: «La morte di Gabriele Basilico ci priva di un protagonista assoluto della storia della cultura visiva internazionale. »

Chère Christiane, c’est vrai. Je pensais seulement que le chagrin évoqué, que je crois comme vous un motif de fond (« Eaubac, mon si beau corrupteur »), la prévision sombre dès l’annonce de l’arthrose, sont équilibrés par des exercices d’admiration, -et je n’insiste même pas sur Bartabas.

Bien sûr aussi, des notations sur des écrivains aimant les chevaux. Très vite : il y a ceci de drôle que mon père lui avait écrit pour le remercier de l’envoi du livre mais, comme il est un peu obsédé, avait ajouté à peu près : « Et alors, Cormac Mc Carthy ? »

Réponse de Jérôme Garcin au verso d’une carte d’amitié complice : « … C’est que « Cavalier seul » est un VRAI journal, où je mentionne des lectures de ces années-là sans y ajouter… »

Curieux, Julien Gracq se souvenant des carrioles de son enfance, des chevaux et des cavaliers de Saumur aussi, mais peu à l’aise, sinon craintif, devant les chevaux.

N ‘étznt pas très conversationneur » people » je ne sais pzs qui est Gabreile Bsailico mais si c ‘est un de vos amis,renato, je compatis « avec » vous de tout coeur .

Je savais Basilico mourant, mais pas à ce point-là

..j’aime beaucoup celle là..bravo

..visssimo même

740

commentaires