Un pas de côté avec Régis Debray et Patrick Boucheron

Que faire de toutes ces images qui nous tombent dessus et comment survivre à cette avalanche ? On analyse tant les métamorphoses que traverse le regard du lecteur qu’on en oublierait celles que connaît l’oeil du spectateur. Opportunément, Régis Debray nous invite à une méditation sur le temps dans Le stupéfiant image (400 pages, 30 euros, Gallimard), titre qu’il a emprunté au Paysan de Paris où Aragon présentait la chose comme un opium faisant fonction de madeleine. C’est une énigme lorsque le temps s’immobilise sur un plan fixe. Par un mystère face auquel l’historien rend les armes, les chefs d’œuvre de l’art nous apparaissent contemporains quand bien même auraient-ils été tracés il y trente cinq mille ans avant notre ère sous forme de félins sur la paroi d’une grotte.

Même si nous les connaissons avant même de les avoir observés, le vu ne précédant pas toujours le su, un vertige nous saisit que Debray évoque comme « notre désarroi quasiment panique » face aux figures paléolithiques. Prudent, il se garde bien de parler peinture, ayant retenu de Francis Bacon que l’on peut juste parler autour de la peinture. Très illustré, on s’en doute, et traversant allègrement les siècles, son album, constitué d’articles, de préfaces et d’études ici rassemblés, tient que le roman national est fait d’images d’Epinal avant de l’être de mots d’auteurs. On aura compris qu’à ses yeux, le seul institut qui vaille est l’Institut du temps qui ne passe pas.

Nul ne sait vraiment si, comme il en est convaincu, l’époque est révolue où les lettres et les images pouvaient fraterniser. La vue d’une photo, d’un tableau, de la couverture d’un livre peuvent engager une vie, et plus encore lorsque des mots les rencontrent. La question n’est pas de croire dans les images mais de croire les images. A une époque où n’importe quel internaute peut lui faire dire ce qu’il veut en la bricolant sur son ordinateur, et le faire croire au plus grand nombre, le buzz iconographique jouit d’un pouvoir de désinformation supérieur à tout écrit. Rien ne remplace la mémoire rétinienne directe. En 1963, les Cahiers du cinéma avaient expédié Régis Debray en Sicile pour un reportage sur le tournage du nouveau Visconti. Le demi-siècle a passé et lorsqu’il en parle, on discerne encore les incrustations lumineuses des images du Guépard in vivo dans son regard.

Le livre de Régis Debray n’est pas la seule méditation sur le vu à rendre hommage au regard de feu Serge Daney, l’un des rares critiques à avoir réfléchi à l’image cinématographique. Celui de Patrick Boucheron également. Dans Conjurer la peur (288 pages, 33 euros, Seuil), il montre qu’être médiéviste est aussi une autre manière d’être contemporanéiste. Sa réflexion, issue d’une ancienne recherche sur l’urbanisme italien, se concentre sur ladite « fresque du bon gouvernement » peinte en 1338 par Lorenzetti sur les murs du palais communal de Sienne, à côté de celle du « mauvais gouvernement ». Un programme politique y est révélé à qui sait le voir : un gouvernement se juge sur les effets bénéfiques ou néfastes, mais immédiats et tangibles, qu’il produit sur la vie de chacun. Le danger qui menace la démocratie, la peur qui vient dans la perspective de la tyrannie, Boucheron s’est moins employé à les déchiffrer ou à en faire l’histoire, qu’à « comprendre leur puissance d’actualisation », et la force politique des images. Son travail aboutit à une réussite paradoxale non en ce qu’il a pu nommer ordinairement cette tyrannie, mais en ce qu’il a pu extraordinairement en voir le visage sans pouvoir en dire le nom. Car la tyrannie n’est pas l’Autre de la République venu de l’extérieur ; elle est insidieusement tapie en son sein guettant l’heure où elle se révèlera. Elle est dans l’autorité de la seule seigneurie contre celle partagée des Neuf.

L’art a le pouvoir de révéler l’invisible, mais il n’y a pas de description neutre de l’image. Entre nous et elle s’interposent les couches d’interprétations sédimentées qu’elle a suscitée au cours des siècles. Patrick Boucheron en est hanté à force de se sentir regardé par la peinture siennoise. Conjurer la peur, aussi remarquablement écrit que son Léonard et Machiavel (les historiens doués de la plume sont suffisamment rares pour être signalés) est une lecture indispensable dans une société si pressée d’identifier qu’elle en oublie de regarder. Prendre le temps de lever les yeux vers ce qui nous regarde et s’y attarder, c’est s’offrir le luxe inouïe de l’attente. Mais s’il est hautement recommandé, le voyage de Sienne n’est pas obligatoire. A défaut, on peut voir la fresque sur Google Art Project. Sauf qu’elle est amputée de son dernier tiers, le plus intéressant, celui du mauvais gouvernement…

L’art a le pouvoir de révéler l’invisible, mais il n’y a pas de description neutre de l’image. Entre nous et elle s’interposent les couches d’interprétations sédimentées qu’elle a suscitée au cours des siècles. Patrick Boucheron en est hanté à force de se sentir regardé par la peinture siennoise. Conjurer la peur, aussi remarquablement écrit que son Léonard et Machiavel (les historiens doués de la plume sont suffisamment rares pour être signalés) est une lecture indispensable dans une société si pressée d’identifier qu’elle en oublie de regarder. Prendre le temps de lever les yeux vers ce qui nous regarde et s’y attarder, c’est s’offrir le luxe inouïe de l’attente. Mais s’il est hautement recommandé, le voyage de Sienne n’est pas obligatoire. A défaut, on peut voir la fresque sur Google Art Project. Sauf qu’elle est amputée de son dernier tiers, le plus intéressant, celui du mauvais gouvernement…

Les albums de Debray et Boucheron sont deux vrais beaux-livres, dénués de l’esprit de l’apparat qui préside aux coffee table books. Ces deux-là sont autant à lire qu’à regarder. Ils invitent à visualiser autrement un monde que l’on ne peut plus voir en peinture. En une époque accélérée telle que la nôtre, prendre le temps de regarder les images pour en recevoir la puissance critique, c’est déjà faire un pas de côté pour regarder de biais. Là où l’on voit toujours mieux lorsqu’on n’y voit plus rien.

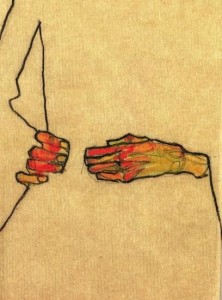

(« Allégorie du bon gouvernement » d’Ambrogio Lorenzetti, palais communal de Sienne ; « No1 Royal red and blue » de Mark Rothko; Quant aux mains, elle sont probablement d’Egon Schiele.)

752 Réponses pour Un pas de côté avec Régis Debray et Patrick Boucheron

La troisième reproduction est sans doute celle d’un Egon Schiele…

http://www.artnet.fr/artwork_images_322_602189_egon-schiele.jpg

Le fait est que grâce à l’action de quelques uns, et notamment à la mienne -je ne souhaite pas le cacher- de nombreux trolls ont déguerpi d’ici, laissant place à une atmosphère beaucoup plu sereine à la réflexion et à la production de diverses considérations en rapport avec le sujet. Ouf ! Nous avons fini par y arriver.

Je dirais que l’image s’impose à nous. Nous ne pouvons pas échapper à son impact. Nous pouvons décider de lire ou ne pas lire telle page remplie de caractères. Mais l’image nous atteint telle une balle en une fraction de seconde. Je ne pense pas qu’on puisse dire beaucoup plus que ça sur le sujet sans paraphraser à qui mieux mieux.

Pierre Assouline, en écrivant Du côté de chez Drouant, vous avez été parfaitement dans votre rôle. Il en fallait un et ce fut tout naturellement vous.

« Il en fallait un et ce fut tout naturellement vous. »

Un quoi, un greffier ?

http://news.nationalgeographic.com/news/2013/10/131008-women-handprints-oldest-neolithic-cave-art/

free of emmerdmente

le buzz iconographique jouit d’un pouvoir de désinformation supérieur à tout écrit

parfaitment faux et partial..une image d’épinal lassouline..que t’aurais du mal a peinturlurer mais qui se dit fastoche

prends jicé lassouline..dmande lui dprende un pinceau..ou un lomo..houlala..mais de scribouiller sur ton blog..fastoche..mon ptit chéri

le buzz iconographique jouit d’un pouvoir de désinformation supérieur à tout écrit

antichristianisme primaire

..et pan dans tes chicots

…

…j’était dans l’intention d’intervenir, pour m’expliquez en mieux,…sur les différents sujets mis en exergue sur nos blogs,…

…

…et, ce lien le permet aisément,…

…

…donc, des livres, des idées, des confrontations, des modes audacieuses déraisonnables déjà dépassées quelques temps après,…

…

…mais, hélas en somme,…les mêmes » problèmes comme en algèbre élucidés « ,…sachant que tout est calme et serein dans la société,…comment en tirer son beurre et jouer de son savoir faire du pouvoir,…c’est ,…idem,…siècle après siècle,…

…

…recherchez les vrais problèmes,…qui va jouer le rôle de bonne à tout faire,…

…mais, garder nous toutes ces » sans emplois » bien au chaud dans la misère,…Oui, M.Marquis de Sade,…

…

…rien de nouveau,…écrire l’histoire des autres ou la peindre en fresque,…ou la faire ,…l’Histoire,…la dresser, la dompter, la chevaucher,…la concilier avec son harmonie,…déchets et subsistances de survies indépendants un laps de temps,…dans l’éternité par un livre,…

…

…mais, au fond,…par analogie,…qu’elles mathématiques, qu’elle chimie sont misent en oeuvres,…sont ceux des copies différées, ou des innovations gratuites de chiffres et de lettres sans aucune approche envers l’homme judicieux ,…

…

…que sont ces écrite sans fondements corollaires, et dans quels buts,…une utopie, une hérésie, pire encore écrire pour le lucre en faisant » fissa » de la vraie histoire en mixtures aux chiens abrutis des cultures,…

…donc développer des inepties complètes totalement abjectes aux réalités » premières « ,…du bon gouvernement aux hommes par respects à ses semblables,…et souder une vraie confiance entre le peuple et ses élus,…

…Oui, c’est pour Kant?, la confiance pour rester » fraîches et bonnes à se mettre en bon peuple d’abrutis,…à escient,…

…

…pas mal,…les mixtures entre les sciences et la cuisine sociale,…c’est tout de même le but recherché par nos grandes écoles aussi du » lobbying « ,…et un enquarté pour Monsieur,…bien dégrossis,…en diversion avec un velouté de crème-fraîche,…Sissi,…vous m’en direz des nouvelles,…Whooh !,…encore,!,…etc,…

…envoyez,…

la peindre en fresque

« à »..giovanni..peindre à frèsco

les chefs d’œuvre de l’art nous apparaissent contemporains quand bien même auraient-ils été tracés il y trente cinq mille ans avant notre ère sous forme de félins sur la paroi d’une grotte.

Oui mais ça, c’est complètement faux. Comme si la conscience, au moment où nous regardons un tableau ou une sculpture, en escamotait magiquement l’inscription temporelle. Une telle assertion est contredite par l’expérience courante.

à escient

tada!

en escamotait magiquement l’inscription temporelle

non mais tu causes comme un mastère de science sociale la jean marron..demain jicé il va te moquer en futur chomeur

Prudent, il se garde bien de parler peinture, ayant retenu de Francis Bacon que l’on peut juste parler autour de la peinture

C’est vraiment la découverte du siècle à deux balles. On peut en dire autant de tout discours sur n’importe quelle forme d’art, la littérature par exemple. Régis Debray réinvente l’eau chaude.

Debray évoque comme « notre désarroi quasiment panique » face aux figures paléolithiques

De mieux en mieux. C’est vraiment n’importe quoi. Le « désarroi quasiment panique », c’est surtout celui qui va s’emparer du lecteur de son livre, confronté à un pareil florilège de conneries.

En tous cas les lustres, chez Drouant, ça y va ; doit y avoir une noria sur Baccarat, avec les camions de Verdun ! En 3D ça doit rupiner…

Nul ne sait vraiment si, comme il en est convaincu, l’époque est révolue où les lettres et les images pouvaient fraterniser

Décidément, les intuitions de Régis ne sont pas heureuses. C’est plutôt le contraire qui est vrai. Pendant des millénaires et jusqu’à l’époque médiévale, les images se sont passées des lettres. Les manuscrits enluminés inaugurent le temps de la fraternisation entre le langage et les images. Nous y sommes encore, et même de plus en plus.

une autre alimentation est possible, je vous l’assure

@Jean Brown

Avez-vous lu le livre de Régis Debray?

Lisez le texte à propos des photographies de » J.P. Witkin: le beau pervers » et vous nous en direz des nouvelles.

On peut dire que le texte de Pierre Assouline ne rend pas très bien compte du livre de Régis Debray et son attention très soutenue à la photographie, par exemple alors que P. Assouline, passionné de photo, lui aussi aurait insister sur ces significatifs passages.

Salgado, Pic,W. Ronis ou bien encore Witkin.

aurait dû insister…

Remarquez que le Monde a pondu un article quelque peu fielleux de C.M.qui veut nous faire croire que notre écrivain ne parlerait que de ses » affinités électives avec des œuvres qui pour la plupart sont celles d’amis, » comme si cette dame ne parlait pas, elle, de son monde de connivence, d’ accointances et de relations du monde de « l’ art contemporain » qui est son beefsteak quotidien depuis belle lurette.

…

…Oui,…je suis d’accord avec vos commentaires,…

…

…mais,…bougereau,…mon orthographe,…

…l’histoire,…l »écrire ou la peindre en fresque( sur un mur ), quoi,!,…c’est orthodoxe,…quand même,…

…

…et,…à escient,…( en express, recherché comme résultats express ),…

…j’ai écris d’un coup, sans jongler sur le floue » artistique » des mots,…

…

…et j’avoue sans avoir lu le texte,…maintenant je vois que j’ai tiré dans le mille à la retournée,…la balle au but,…d’un bond,…

…à l’écriture et à la peinture y ajouter le sport dans l’esprit de l »action,…donc écrire,…ou faire l’histoire,…question de configuration de proximité,…sans plus,…de décors que le bilan,…en somme,…etc,…

…

« notre désarroi quasiment panique » face aux figures paléolithiques

Cette formule de Debray paraît moins bizarroïde si on la relie à la critique qu’il avait développée naguère (dans « Vie et mort de l’image », je crois) de la prétention de l’image à se constituer comme langage. Notre « désarroi panique » devant les images du paléolithique viendrait alors de ce que nous échouons à savoir ce qu’au juste « veulent dire » ces images. Mais justement, elles ne veulent rien dire, puisqu’elles ne sont pas un langage. C’est vrai de toute image, aussi bien des images de Lascaux que du tympan sculpté d’une église romane ou que d’un portrait de Francis Bacon ou que d’un cliché de Cartier-Bresson. Si nous imaginons une époque où tout souvenir de la doctrine chrétienne se serait perdu, les représentations ornant le tympan d’une église romane seraient, pour l’observateur de ce temps-là, aussi indéchiffrables que les peintures de Lascaux. Ce sont les discours que nous tenons sur les images qui, de l’extérieur, les codent et les constituent comme un quasi-langage. On ne « lit » un tympan roman que si on a lu la Bible ou si tout au moins on a une vague connaissance de ce qu’elle raconte. sinon, on ne sait même pas si on doit le parcourir de gauche à droite ou de droite à gauche, de haut en pas ou de bas en haut, on est incapable de comprendre ce que signifient ces figures ni les relations qu’elles entretiennent entre elles.

@Jean Brown

Avez-vous lu le livre de Régis Debray? (Lithphone)

Non, je ne l’ai pas lu, et j’avoue avoir un petit doute sur les commentaires d’Assouline. Je me suis demandé si ce n’était pas ce dernier que je critiquais plutôt que Debray.

pour l’anécdocte, la pub (francophone) et le contenu: Goo Goo Muck

Il est aussi des rencontres fort drôles dans ce livres. Celle de Gérard Fromanger et de Michel Edouard Leclerc, lors de l’ inauguration du Centre d’ art de Landernau. Un centre hors du sérail habituel de « l’art contemporain » cher à C.M.( qui s’agace dans son article en relevant les coquilles de R. Debray et Gallimard…)et que Debray vitupère.

Rencontre après que le Distributeur breton eût exploité dans une campagne publicitaire les affiches de Mai 68 en les détournant, bien entendu.

Mais R. Debray n’ a pas retenu cette anecdote et nous parle surtout de la peinture » allumée, toute » de celui qui figure sur la couverture de son ouvrage avec l’ emblématique Michel Foucault.

Beau texte, bel hommage.

Ce sont les discours que nous tenons sur les images qui, de l’extérieur, les codent et les constituent comme un quasi-langage (mézigue)

On peut dire aussi (pour reprendre mon exemple d’un tympan roman) que les images tentent de se constituer comme un langage( en mimant un code linguistique ) en s’organisant à partir d’un discours qui leur est extérieur. C’est vrai de tout art religieux. L’art moderne semble s’affranchir de cette soumission de l’image au discours, mais c’est pour nouer avec le discours une autre forme de sujétion et de dépendance. C’est ainsi qu’un portrait de Francis Bacon ou une abstraction de Soulages n’a d’autre signification que les commentaires qu’on en fait. Signification autrement fluctuante et incertaine que celle que les préhistoriens tentent de dégager des peintures de Lascaux ou d’Altamira. Le « désarroi panique » dont parle Debray me paraît beaucoup plus probable devant les productions de l’art moderne depuis le début du XXe siècle que devant tout ce qui les a précédées.

AXA dit: 6 novembre 2013 à 23 h 28 min

une autre alimentation est possible, je vous l’assure

–

Absolument, on peut mettre du 380 triphasé en ne prenant que deux phases sur les trois.

Quand même, tu nous les broutes sérieusement John Brown.

Je m’excuse de dire ça aussi crûment, mais c’est l’effet que ça fait à beaucoup, dont je me permets d’être momentanément le porte-parole, même s’il n’y a pas eu de concertation préalable au sens strict du terme.

D, mange ta soupe et tais-toi!

On est dans le sujet, boudiou!

Debray insiste sur le côté » sacré » de la représentation préhistorique, comme l’ancrage et la fixation d’ un lieu qui nous renvoie à nous même et à notre condition de mortel, tel le monument et à fortiori, la sculpture.

…

…j’aime bien, le John Brown,…

…c’est vrai,…entre Francis Bacon,…( horreurs de plus pour moi,…bien sûr ),…il enfonce le clou,…à la bande à Foucault sans dentelles,…dans ses grottes de Lascaux et Altamira pour un cliché à Cartier-Bressson ,…

…mauvaise langue,…n’a qu’à bien se tenir,…comme ailier – gauche,…il botte au centre,…etc,…çà nous fait du foot littéraire,…l’action de faire l’histoire,…et pas la subir,…des vétérans du blaireau,…qui se la mousse en crème,…sur du coton de miniaturiste à estampes japonaises,…la foie bien engagée,…etc,…

…c’est du Bacon des cavernes,…S.t.o.p,…etc,…

…

are you cramped?

http://www.youtube.com/watch?v=n3Io_5CEMiI

Pour ce qui concerne l’ image J.Brown, je vous conseille la lecture d’ un travail collectif sous les auspices de E. Alloa et intitulé PENSER L’IMAGE Les presses du réel éditeur 2010.

J’y reviendrai en détail, sans auparavant vous faire lire un extrait du » Au début était l’ ours » du livre de R. Debray :

» Au début était l’ours

L’œil du paléolithique, au sein d’une économie d’extrême précarité, a sans doute plus à voir avec l’instinct de conservation, poigne de fer, qu’avec une contemplation désintéressée, luxe de basse époque. Ces fresques, si l’on veut, sont devenues belles avec le temps, comme une Vierge romane est devenue pour nous une œuvre d’art. Au départ, il s’agissait, pour les premières, d’une technique de survie, et, pour la seconde, d’un moyen de salut. Dans les deux cas de figure, la présence traverse la représentation avec des effets de contagion ou d’osmose. L’image originelle n’est pas faite pour distraire, mais pour servir. Image et magie ont mêmes lettres, et le regard magique – – son stade inaugural, qui précède le regard esthétique, lui-même suivi de l’actuel regard économique — est trivial et rusé, utilitaire et pragmatique. Disons que l’art arrive aux images quand la magie s’en absente, et si de la beauté s’attache à ce bestiaire noir et rouge, c’est comme la grâce s’attache à la jeunesse. Ou, plus trivialement, le réveille-matin à l’abonnement au magazine. C’est en plus. En complément ou en appoint.

Le Pont-d’Arc ou le sacré décrassé ! De toute l’adventice dont nous nettoient les gorges de l’Ardèche, après d’autres résurgences sur d’autres points du globe. Décrassé de ses oripeaux cultivés et confessionnels. J’allais dire : de notre bondieuserie. Le

voilà qui resurgit tel quel, à l’état brut, à l’état sauvage, cueilli dans sa fleur, son premier printemps, dans son hymne tout charnel à la vie, sans chichis ni détours. Nous ne saurons jamais si ces ingénieurs de l’image, ces magiciens du réel, connaissaient déjà la notion de sacré, le mot le plus ancien et le plus universel des langues connues. S’ils n’avaient pas le mot, ils en avaient d’évidence le sentiment. C’est le réconfort que nous puisons au spectacle de tout ce qui regonfle, redresse et requinque les mortels plus ou moins conscients que nous sommes, qui cherchons à lutter contre la décrépitude avec les moyens du bord. L’antimort, ce que Malraux appelait l’anti-destin, a connu bien des traductions plastiques au cours des siècles, mais rarement comme ici peut-on sentir aussi ingénument tout ce qu’il entre d’haleine animale, de souffle de vie, de lutte désespérée contre la mort, dans ce qu’une habitude de dernière minute, deux mille ans et quelques, appelle d’un mot trop éthéré qui gomme son sens premier et pulmonaire de respiration, la spiritualité.

pp.39-40 du Le stupéfiant image.

Je propose une rémunération des fonctionnaires selon quatre quadrants de 25 points chacun, le premier concernerait le niveau de recrutement, le deuxième le niveau de responsabilité, le troisième l’ancienneté, le quatrième les évaluations. Un professeur-type en milieu de carrière totaliserait par exemple 20+15+12,5+20 s’il a été jugé bon, soit un total de 67,5, à reporter dans un tableau pour trouver l’indice et donc le traitement, soit en l’occurrence environ 3500 euros / mois.

Un agent d’exécution-type débutant aurait 5+10+5+15 = 35 soit un traitement d’environ 1800 euros / mois.

Je suis génial, j’ai résolu le problème en deux coups de cuillère à pot. Il n’y a plus qu’à appliquer.

Ces instants de vie où on peut s’arrêter et prendre tout le temps nécessaire pour que l’image vienne jusqu’à nous, puis dans un mouvement second d’aller jusqu’à elle. Bien sûr, les strates évoquées : « Entre nous et elle s’interposent les couches d’interprétations sédimentées qu’elle a suscitée au cours des siècles », mais il faut aussi oublier le temps de contempler avec un regard neuf, de se laisser guider par la composition, les couleurs, l’ambiance du tableau ou de l’image et peu à peu entrer plus finement dans quelque détail.

Le chemin inverse est possible. Ainsi devant un Frans Hals, à Haarlem, s’étonner en se rapprochant de la toile de cette touche vigoureuse, audacieuse, appuyée.

Quant au Rothko irradiant et au Schiele (si méconnu jusqu’à la fin des années soixante) offerts ici, le temps s’efface, on entre en méditation. Tant de profondeur avec cette économie de couleurs, de traits…

Les deux livres présentés donnent envie d’écouter ce que R.Debray et P.Boucheron ont à dire de l’image. (Des mots qui reposeront de ceux qui ont couvert – jusqu’à saturation – l’actualité littéraire récente…).

Très beau billet.

Bof. Il y a eu bien mieux.

@J.Chesnel et à curiosa (c’est à mon tour de vous adresser un commentaire !)

Tenez, un livre étourdissant que je traverse depuis la tombée de la nuit et qui devrait vous plaire l’apocalypse des travailleurs… Il est écrit par Valter Hugo Màe, un écrivain né en Angola en 1971 vivant actuellement au Portugal (éd . Métailié). Traduit du… portugais… par Danièle Schramm.(cf un des billets précédents de P.A)

(A la fin de l’extrait que je vous propose -premières lignes du roman- une question suivra qui a à voir avec le billet de Pierre Assouline.)

« la nuit, maria de graça rêvait qu’à la porte du paradis il y avait des vendeurs de souvenirs de la vie sur terre. des marchands aux boniments hauts en couleur, qui cherchaient à attirer son attention en agitant les bras comme s’ils avaient du poisson frais à vendre, s’attroupaient autour de son âme et lui proposaient pour un prix modique des objets censés atténuer le grand manque dont souffraient les morts. les derniers charlatans, pensait-elle, gênée même d’avoir à penser après sa mort, ou de se dire que c’était peut-être une bonne chose qu’on lui offre avant son entrée au paradis la possibilité d’emporter avec elle un objet, une image matérialisée, quelque chose comme la preuve d’une vie antérieure ou d’une saudade extrême. elle leur demandait de la laisser passer, elle était pressée, elle insistait, ne savait pas trop ce qu’il convenait de faire et ne pouvait rien décider, rien de rien. elle était perplexe et ne voulait pas courir le risque cupide d’avoir à s’engager dans l’éternité à partir d’un acte de possession. gagnée par une compréhensible angoisse, anxiété ou excitation d’être là pour la première fois, elle gardait l’espoir que saint pierre puisse l’éclairer et, un pied dedans et l’autre encore dehors, de pouvoir acheter le requiem de mozart, la reproduction des fresques de goya ou l’édition française de à l’ombre des jeunes filles en fleur. »

(Pas de majuscules dans le texte)

Et vous ? image, musique ou livre ? dans la même situation imaginaire qu’achèteriez-vous aux marchands de boniments ?

En exergue, une phrase d’adila lopes ouvre le livre :

« Dieu est notre femme de ménage »

« Dieu est notre femme de ménage »

Architecte, maçon, couvreur et Putzfrau. Terrible. On n’a vraiment pas d’autre choix que de meubler.

Je ne vois pas la différence entre parler peinture/parler autour de la peinture.

Il n’y a que la littérature qui se critique à partir du matériau qui la constitue.

Comment peindre une critique de la Belle Dame Sans Merci de Waterhouse?

Panofsky, Todorov, Foucault, ils ont fait quoi?

On est vraiment dans l’anecdotique…

Sorry for raining on the parade:

J’avais dit que Ghislaine Dupont dt Claude Verlon avaient été assassinés parce qu’ils étaient français, non parce qu’ils étaient journalistes.

Le communiqué d’Al Qaida au Maghreb Islamique semble accréditer mes dires.

« AQMI affirme que ces assassinats sont une riposte aux opérations militaires des forces françaises et africaines en cours dans le nord du Mali, qu’elle qualifie de « crimes quotidiens commis par les Français contre les droits des Maliens et de l’action des forces africaines et onusiennes contre les musulmans dans l’Azawad [terme utilisé par les Touareg pour désigner le nord du Mali] ». Les djihadistes avancent également que l’assassinat des deux envoyés spéciaux français n’est qu’une petite part de « l’addition que paiera le président français Hollande et son peuple pour cette nouvelle croisade ». »

Boucheron est médiéviste: les croisades, ça doit lui rappeler quelque chose…

» ???? Help ! »:

Egon Schiele ?

« Une » image, ça n’existe pas. Même pour un seul individu qui verra le soi-disant unique, toujours différemment. Le monde nous oblige à voir ce que l’on voit comme « modèle représentatif » simplifié permettant une homéostasie de survie de l’observateur agissant. Chacun voit autrement que l’autre et le partage est la plupart du temps illusoire.

(suite et fin)

Exemple : l’un verra une image de ministre, là où un autre verra l’image d’un animal. Un Tigre, un Âne … ou tout autre bestiole représentative de ce que signifie l’image pour lui. De ce point de vue sortira un jugement, une attitude, une décision, un choix expliquant, mais ne résolvant rien.

En relation avec le sujet discuté ici,un entretien avec Jérôme Baschet,historien,dont les travaux inaugurent une nouvelle lecture de l’iconographie médiévale…

http://www.nonfiction.fr/article-1248-pour_liconographie__entretien_avec_jerome_baschet.htm

Allons–y pour Egon Schielle donc ! Ces mains lui ressemblent bien. Merci.

Cher Passou,

Il y a les mains, mais aussi la ligne délimitant l’ espace du dessin et le papier…

http://www.artnet.fr/artwork_images_322_602189_egon-schiele.jpg

Egon Schiele a peint la main droite de bien étrange façon …

Disons que l’art arrive aux images quand la magie s’en absente, et si de la beauté s’attache à ce bestiaire noir et rouge, c’est comme la grâce s’attache à la jeunesse (Régis Debray)

Qu’est-ce qu’il en sait, le Debray ? Rien du tout. Il n’y était pas. Un peu facile de dénier toute préoccupation esthétique au peintre de Lascaux et à se contemporains. J’imagine bien la loupiote plantée devant les aurochs, les pieds nus dans la glaise (où elle laissera une empreinte, à notre intention) : — C’est beau, dis-donc, ce que tu fais là — Ôte-toi de là, tu me déconcentres. Debray vaticine sur l’art un peu comme faisait Malraux. Peu importe que ça tienne la route, l’important c’est les grâces du style.

Egon Schiele?pas sûr,le dessin du corps,avec sa ligne ferme,lisse,n’est pas celle de Schiele.

Me trouble aussi le renflement sur le ventre causé par la pression de la main.

Il se pourrait que ce soit plutôt un »à la manière de ».

Votre réserve est tout à fait recevable,un amateur,(le trait est très-trop appuyé?)

Existe t-il un catalogue général de l’œuvre de Schiele?

Disons que l’art arrive aux images quand la magie s’en absente, et si de la beauté s’attache à ce bestiaire noir et rouge, c’est comme la grâce s’attache à la jeunesse (Régis Debray)

Ce qui me gonfle dans cette page de Debray citée par Lithophone, ce n’est pas leur manque d’intérêt, c’est leur côté péremptoire. On chercherait d’ailleurs en vain dans tous les écrits de Debray la moindre réserve de modestie, la moindre distance à l’égard de ce qu’il proclame. D’où, sans doute, son goût immodéré pour la formule ronflante, qui fait le fond de sauce de son style. Je n’ai aucune preuve de ce que j’affirme, mais je l’affirme. Je pose que. Et je prends la pose. Malraux est mort mais je suis là. L’essentiel est d’occuper l’estrade. Il y a chez la moindre démonstratrice de tupperware plus de sérieux que chez ce genre de bateleur mondain.

John Brown,

Peut-être que Régis Debray, un peu malrucien dans ses expressions demeure le frère très proche des hommes du paléolithique et qu’ il se plait à faire sonner les lithophones et les enduire du rouge naturel des cavernes ( le rouge des mains des personnages d’Egon Schiele, peut-être?)

Egon Schiele, à sa façon, nous montre cette frayeur éprouvée dans la grotte primitive.

@ Christiane

« Quant au Rothko irradiant… »

Les tableaux de Rothko n’irradient que le snobisme de ceux qui en les regardant voient en eux des chefs-d’oeuvre. Ce sont les circonstances, le Marché, l’Argent, qui ont décrété que ces « champs » de couleurs moches aux formes nulles étaient de la grande peinture. Tous les samedis aux Puces je vois des nullités pareilles, vendues pour quelques dizaines d’euros, exécutées par des barbouilleurs de couleurs qui ont eu moins de chance que l’auteur de « Orange, red, yellow » (tableau vendu l’année dernière pour 87 millions de dollars !!). Pour comprendre les délires de « l’art » contemporain (mais aussi ceux des idéologies en général), il faut lire ou voir la pièce hilarante de Cervantes « Le Retable des merveilles », qui est l’une des nombreuses versions du thème « le roi est nu » dont l’origine se perd en Orient.

Pour ceux qui lisent l’espagnol: http://cervantes.tamu.edu/english/ctxt/comedias/retmar1.html

Je partage bien des réactions de J. Brown sans avoir lu le Debray… En 1ère lecture, le papier parait intéressant, mais quand on y revient, on ne lit plus qu’un amas de formules arbitraires dont on ne sait trop à qui les paterniser, Debray ou Passoul : « l’institut du temps qui ne passe à pas » ou « rien ne remplace la mémoire rétinienne directe »…, agrémentées de clins d’œil ironiques destinés à relativiser leur aimable aplomb : « un monde que l’on ne peut plus voir en peinture » ; « de biais, là où l’n voit toujours mieux lorsqu’on n’y voit plus rien »… En grande forme ce matin, l’Egon Schiele du blog littéraire de la RDL…

» Ce sont les circonstances, le Marché, l’Argent, qui ont décrété que ces « champs » de couleurs moches aux formes nulles étaient de la grande peinture. »

Mais qui détermine ce qu’est ou n’ est pas la » grande peinture »?

Savez-vous au moins ce que signifie « grande peinture »?

Il se pourrait que ce soit plutôt un »à la manière de »

toute main de zombi qui vient de se gratter l’cul n’est pas forcément de lui..on est a alouine faut sméfier..t’es pas con

Je partage bien des réactions de J. Brown

moi aussi ! et je prends l’plus gros morceau !

Tous les samedis aux Puces je vois des nullités pareilles, vendues pour quelques dizaines d’euros

moi ça m’fait mal la peinture aux puces…jme dis toujours que c’est ptête comme paganini jouant dans l’métro..pas personne pour lui filer un rond..faut s’méfier en tout !

Définition : on appelle « grande peinture » ce qui se vend et s’achète cher au marché mondial de l’Art …

Les tableaux de Rothko n’irradient que le snobisme de ceux qui en les regardant voient en eux des chefs-d’oeuvre. (Pablo 75)

Euh… J’ai ma dose de snobisme tout comme un autre, mais je suis tombé récemment en arrêt devant un Rothko qui m’a jeté dans cette sorte d’extase canine de Mirault ayant flairé un lièvre qui est bel et bien là, sous vos yeux, et en même temps pas là. Le même genre d’extase qui vous saisit devant une nature morte de Chardin, indépendamment des pommes et des poires. Cela tenait, en particulier, à la justesse délicate, exquise, des rapports de tons. Voilà que je me mets à tenter de pasticher Christiane.

les pieds nus dans la glaise (où elle laissera une empreinte, à notre intention)

mais pisqu’on te dit que c’était des gonzesses..on l’sait..et tu sais pourquoi ? elle se sont assises..à notre intention

« Prendre le temps de lever les yeux vers ce qui nous regarde et s’y attarder, c’est s’offrir le luxe inouïe de l’attente. » Ce n’est du André Breton mais bien du Pierre Assouline.

« Le point décisif, c’est de savoir si le demi-million de chômeurs qui croupit dans cette ville va tourner aux coupe-jarrets ou aux sans-culottes. » (Régis Debray « L’indésirable »)

je partage pablo et pus jean marron..rothko c’est du mysticisme oualstrit..sans recul les 14 myard de twitère te plonge dans l’hébétude..c’t’un effet

Egon Schiele, à sa façon, nous montre cette frayeur éprouvée dans la grotte primitive. (versubtil)

Sans doute, mais il y a entre Egon Schiele et Debray, une distance analogue entre celle qui sépare un footeux jouant en première division, et un commentateur sportif, niveau division régionale d’honneur. Ceci dit sans du tout chercher à rabaisser les mérites du second.

Egon Schiele, à sa façon, nous montre cette frayeur éprouvée dans la grotte primitive. (versubtil)

bof ou qut’as vu qu’il y avait tant de crispation..pour moi c’est xactement l’contraire..ça devait être coton la au fond avec une torche (zont été bien profond profond)..et ben non..c’est coule..lors que égon y cherche toujours ses pastilles fuca..tu peux pas dire le contraire jean marron..

@ « cette sorte d’extase canine de Mirault ayant flairé un lièvre qui est bel et bien là, sous vos yeux, et en même temps pas là… »

les yeux de Mirault ou les yeux du viandard ? Ah… si Debray-Passoul pouvait s’imaginer dans l’œil et la truffe de Mirault devant une toile de Schiele, sûr qu’il nous proposerait un monde foutrement différent.

Egon Schiele, à sa façon, nous montre cette frayeur éprouvée dans la grotte primitive.

Et bien oui, John Brown, dessiner dans une grotte des animaux qui peuvent vous tuer ( pas les petits animaux nous précise R. Debray dans son livre) ou des nus aux mains et au sexe rouge, frayeur d’ eros et thanatos.

frayeur d’ eros et thanatos

mais c’était l’époque versubtil..dailleurs look un peu les têtes atrocement datées

Définition : on appelle « grande peinture » ce qui se vend et s’achète cher au marché mondial de l’Art …

oui jicé..c’est du arthur danto..mais il dit donc du coup qu’on peut recauser d’esthétique de chval

Comment imaginer une seconde, la possibilité pour un homme du IIIème millénaire de comprendre, encore moins d’éprouver, ne serait-ce que le centième de la frayeur, ou de l’exaltation, de l’homme qui peignait dans la grotte primitive ?! Suppositions, tout au plus.

En outre, éprouvaient-ils tous une même frayeur ?…Celui qui peignait était peut être tout bonnement handicapé, incapable de chasser, occupant son temps en pratique de la peinture magique pour le clan et gros câlins tranquilles au personnel d’entretien des grottes …

cliquez sur le lien de Patrick Boucheron, c’est intéressant quoiqu’un peu long, le lien est valable jusqu’à minuit.

toujours on aime mettre sous contention « l’image »..et mettre le regardeur dans des positions pas popo..soit dans l’irrespirabe stratoshérique de « l’art »..soit dans la fosse septique de l’image de pub..une trés vieille scie..et tout ça c’est pour pouvoir caser son boniment, l’écrit comme une espèce de vérole d’ans l’enluminure qui veut se mettre en haut, toujours…chais pas c’est comme si moi je disais que l’écrit a été créé par des comptabes qui avait peur « d’oublier » et que proust 5000 ans aprés nous fsait croire que c’était pas l’impôt…hurkurkurkurk..et c’est pourtant tout a fait vrai

J’ ai bien aimé, bouguereau dit: 6 novembre 2013 à 22 h 57 min, l’image de votre lien

Il m’ est arrivé tout récemment de pouvoir examiner les transcriptions opérées grandeur nature au calame sur papier sulfurisé par le préhistorien Amédée Lémozi en 1929 de cette fameuse fresque.

2 mètre 25 sur 1 mètre de papiers raboutés, impressionnante que cette image qui n’est que reproduction!

faut arrêter la boutanche boudegras

l’image de votre lien

« l’image de mon lien »..ste plait..ce trait au moins n’a rien, mais rien a voir avec celui d’égonne chileu

et l’on compare probablement le trait de tas de gens..a des milliers..voir des dizaines de milliers d’années d’interval..avec celui d’un pénalisabe mort dans les trente piges

rien a voir avec celui d’égonne chileu

Et les mains, donc!?

la fresque en entier : http://www.ladilettantelle.com/article-le-bon-gouvernement-1338-1339-ambrogio-lorenzetti-sienne-115005062.html

en effet pas besoin d’aller jusque là.

regarder les graffitis peints à la bombe la nuit dernière par ceux qui en ont marre des joyeuses entrées .. qui ne sont pas les mêmes que les résignés qui ramassent les légumes qui traînent plus très vendables après le marché..

schiele c’est un trait..un trait..

ce que tu me montres est un pochoir..lequel dailleurs a permis d’identifier des gonzesses..

on a pas « poché » les mamouths..est ce les mêmes mains ?..c’est plein de question sans réponse et d’émotions vertigineuses..c’est pas un tas de charbon l’art parietal

…

…quand on est très riche autant que con,…

…au marché de l’art,…on achète n’importe quoi,…

…en attendant Dieu,…qu’elle est bonne,… à tout faire,…la-scauw littéraire,…etc,…

…

« buzz iconograph.. pouvoir de désinformation… supérieur à tout écrit »

(anti-christi… exact!)

N’empêche, n’empêche…

Après les H’ollas de l’hémicycle, à l’unanimité du Cénacle, le Femina est accordé à… Taubira/Grasset; oh brav-ôh !!!

(après ça croyez aux Prix littéraires/bLOG !

bouguereau dit le 7 novembre 2013 à 10 h 59 :

« Schiele c’est un trait..un trait.. »

Oui, l’ami, bien vu !

un grand maître du mouvement, s’autorisant le laid, l’obsession, la cruauté mais aussi la tendresse comme dans L’enfant endormi ou, ici, dans cette étreinte convulsive de deux mains décharnées sur ce nu à peine esquissé, presque une abstraction. Oui, un trait nerveux ceignant le vide, d’un contour expressif, de tons rouges, d’orange flamboyant.

Sa série d’autoportraits (traits presque inexpressifs, regard vide… solitude…) Tendresse et pessimisme. Un art du silence. Une atmosphère étrange et contradictoire de ces corps en suspens entre « être et non-être, entre la vie et la mort, entre le ciel et la terre » ( comme l’écrit W.Hofmann, historien de l’art autrichien)

@Pablo75 dit: 7 novembre 2013 à 9 h 36 min

Oh !

Comment dire cela devant ces toiles immenses , d’une profondeur illimitée. en 1999, au musée d’Art moderne de la ville de Paris, je ne pouvais m’éloigner de ces tableaux silencieux, rayonnants. Un espace qui donne accès à un autre espace extérieur à la peinture, un goût d’éternité. C’est un drame. Un temps sans limites qui émerge comme une brume de ces couches superposées, transparentes, des plus lumineuses aux plus sombres(les dernières œuvres grises et noires…) qui envahissent toute la toile.Souvent quelques rectangles de couleur aux contours flous et une mince bande de couleur comme une trace… Architecture picturale hardie mais simplicité aussi. Questionnement sans réponse. Ces toiles vous enveloppent de lumière et agissent par la couleur seule.

sortie de phrase maniaque? On doute, c’est encyclique peint en vert et noir, pourvoir au sens de la perversité.

Depuis longtemps, j’aime bien Rothko. Je l’aimais sans savoir pourquoi.

Grâce à Christiane, maintenant, je sais….

Merci, Christiane !

…

…Schiele, c’est l’art des culture des misères ,…

…donner pour les enfants à l’U.N.E.S.C.O.,…chez les bourgeois de Vienne,…

…les bourgeois de Calais, c’est autre choses,…bien sûr,…etc,…ou d’ailleurs,…

…

Christiane, focale à réglage manuel, c’est artistique et infiniment cultivé, sans rien omettre.

Bardamu, au risque de me prendre du bois vert, léonora miano est une écrivaine confirmée, j’ai lu d’elle : « tels des astres éteints », qui évoque la jeunesse perdue en mal d’identité entre deux continents, elle raconte sa communauté, la difficulté d’en sortir, fait un vrai travail en remontant aux sources et ne distribue pas les bons points, son écriture est très classique, française, elle a déjà obtenu de nombreux prix, le goncourt des lycéens par exemple. A mon humble avis ce sont plutôt les dames du fémina qui se distinguent en la distinguant .. C’est une position très difficile, je réserve mon énergie aux personnes qui m’apportent qu qu chose.

http://www.leonoramiano.com/?page=la-saison-de-l-ombre&PHPSESSID=a34acfb99c9a5651d058e751038d3204

« Debray insiste sur le côté » sacré » de la représentation préhistorique, comme l’ancrage et la fixation d’ un lieu qui nous renvoie à nous même et à notre condition de mortel »

Oui ?! et sur quelles bases ? à propos de la représentation préhistorique, personne ne peut parler de quelque côté que ce soit, ou alors c’est une indécence intellectuelle. Mais c’est vrai qu’il y a tout un segment de ‘littérateurs’ pour lesquels l’indécence intellectuelle ne fait pas problème…

Quant au « pouvoir de désinformation supérieur à tout écrit », c’est vrai que parfois Passou lâche une connerie sans nom : c’est peut-être involontaire…

chantal si votre ramage se rapporte à votre plumage je ne doute plus que vous fassiez, vous, aussi l’écrivaine, en urgo sur vos bobos, aucune blessure intime n’échappe aux tentatives récidivantes et pluralistes des sexes du beau du laid du troisième à se dire et montrer ce que du tout des autres sera perçu compris senti avec échappées belles sur des territoires en perpétuelles constructions, investigations, remaniements, terrassements, édifications édifiantes ou moins.

d’accord avec bardamu, on se demande parfois pour quelles raisons un auteur devient lauréat d’un prix qu’il ne mérite pas y compris à la lueur d’une bougie de gâteau d’anniversaire mais là n’est pas le thème du billet, ne revenons plus là-dessus.

Bagarre monstrueuse tout à l’heure avec mon crémier. Un type très intelligent, comme tout commerçant, mais aux goûts si particuliers…

Or donc, il me fait en me filant une belle tranche de provolone piccante :

– écoutez, monsieur JC, je sais que vous avez des sources d’une qualité au moins égale à celle de mes fromages, dites moi… Qu’est ce que vous pensez de notre Ministre de la Justice ?

Je lui réponds par une vérité vraie :

– ministre guyanaise ex-indépendantiste, chargée au cœur de la république de faire respecter l’article 1 de la Constitution de 1958 : « La France est une République indivisible », elle fait ce qu’elle peut, dont le grand écart verbal misérabiliste…

– Non ! mais physiquement ! Elle me plaît moi, la Taubira,… et vous ?

– Moi ?! Mais… euh ! elle est follement séduisante la négresse, cultivée wikiki, craquante comme un vieux cèleri ! Pour tout dire : elle m’affole tant elle est mignonne !

J’ajoute, croyant bien faire, avec une arrière pensée lubrique :

– néanmoins, à tout prendre, je préfère Fanny Agostini, née le 8 juillet 1988, adorable petite qui présente la météo sur BFM.tv : une splendeur !

Il bondit :

– Quoi ! Fanny ? Cette guenon …

@ John Brown & Christiane

Si ces tableaux dont vous parlez, au lieu de les voir dans un musée, vous les aviez vus aux Puces, dans la boutique d’un brocanteur, signés par un nom inconnu et vendus à 100 euros pièce, vous ne seriez pas tombés en extase et vous ne les auriez pas achetés.

D’ailleurs, les mots de Christiane (« ces tableaux silencieux, rayonnants. Un espace qui donne accès à un autre espace extérieur à la peinture, un goût d’éternité. C’est un drame. Un temps sans limites qui émerge comme une brume de ces couches superposées, transparentes, des plus lumineuses aux plus sombres ») montrent bien que la seule « preuve » qu’un tableau de Rothko soit de l’art ce sont les mots, le bavardage esthétique, les délires pseudo philosophiques qu’on peut appliquer à n’importe quelle oeuvre abstraite (si j’écris les mêmes phrases que Christiane sur des « tableaux » de Tápies – l’un des plus grands escrocs du XXe siècle – , ça fonctionne aussi). « L’art » abstrait a besoin de choses extérieures à l’oeuvre (un endroit officiel, un prix cher et surtout des tonnes de mots creux) pour « prouver » que c’est de l’art (et plus l’endroit est prestigieux et le prix exorbitant et plus c’est de « l’art »). Moi quand je vais au Louvre et je revois « La Dentellière » de Vermeer ou « L’Embarquement pour Cythère » de Watteau (deux des trois plus beaux tableaux au monde pour Renoir), je n’ai pas besoin des mots pour savoir que c’est de l’art. Et je vous assure que trouvés aux Puces à 100 euros avec une signature inconnue je les aurais achetés.

avec une arrière pensée lubrique

donc devant et derrière mais probablement rien entre deux

Pablo-75

vous n’avez pas tort…mais vous n’avez pas raison non plus. Quel est votre secret ?

ces tableaux mutiques,obscurs. Un espace qui refuse l’accès à un autre espace extérieur à la peinture, un goût d’éphémère. C’est une comédie. Un temps délimité qui s’abîme comme une clarté de ces couches superposées,opaques, des plus sombres aux plus lumineuses »

le tien l’est tellement éventé jicé que t’es décorné

Et je vous assure que trouvés aux Puces à 100 euros avec une signature inconnue je les aurais achetés

demain une factory de shangai va t’en faire des kilos et tu vas négocier et tu tacheras d’être plus intelligent que le crémier de jicé

Bougboug,

Je n’ai aucun secret ; surtout pour toi, mon chou… que t’es mon gourou-gourou !

jicé que t’es décorné

note ça te va mieux..t’es pus obligé de te baisser tout le temps..

Vous n’aimez pas la peinture moderne, Pado du Louvre des antiquaires ? Après Vermeer et Watteau, vous vous arrêtez à Matisse ou Picasso ?

À méditer:

-L’art moderne commence quand l’art devient le nom d’une qualité indicible qui n’obéit plus à aucune règle pré-établie.

-Axiome de l’art contemporain : « Tout homme ou toute femme a le droit de produire esthétiquement des jugements artistiques ».

-Le postmoderne, règne du n’importe quoi, est la vengeance de la loi : « Fais n’importe quoi pourvu que ça marche! »

-La modernité est cette période de l’histoire occidentale pour laquelle l’art est un nom propre qui désigne autant l’art que l’anti-art.

-L’art moderne se donne des finalités (l’art pour l’art, la politique, l’esthétique ou l’éthique) qui masquent son seul impératif absolu : « Sois libre et fais n’importe quoi ».

-Est « critique d’art » toute personne rendant publics ses jugements esthétiques.

-L’art moderne repose sur un impératif auquel il est impossible de désobéir : « Fais ce que tu veux, agis selon ta libre volonté ».

-Toutes les justifications de l’art moderne se déduisent des interprétations de l’injonction nue : « Fais n’importe quoi ».

-La modernité en art est le passage d’un « Il est interdit de faire n’importe quoi, faisons-le », à un « Il est permis de faire n’importe quoi, faisons-le ».

-L’art contemporain est devenu l’expression de la loi du marché.

-L’art moderne est un espace de spiritualité laïque, objet d’une intellection particulière, – qu’institutionalise le musée.

-Après avoir abandonné la perspective linéaire (Cézanne), l’espace euclidien (cubisme), la figure (abstraction) et même la peinture (Duchamp), il reste à abandonner la modernité.

(Thierry de Duve)

Oui ?! et sur quelles bases ?

mettons que ça fait plus classe de le dire a cette occasion que quand tu trouves un fossile de moule dans la glaise..

» il reste à abandonner la modernité »

Mais alors, que faire, du surplace ou marche arrière ?

-Axiome de l’art contemporain : « Tout homme ou toute femme a le droit de produire esthétiquement des jugements artistiques »

produire esthétiquement..je vois pas cque ça veut dire..mais oui certainement..tu vas pas nous empécher ça pablo

Je ne connais pas l’oeuvre de Rothko. L’art abstrait m’inspire peu.

Voilà qui est réparé:

« Vous étiez maquettiste chez Mondial-Moquette, conservez les chutes et exposez-les, vous allez gagner de l’argent »

~ Mark Rothko à propos de son oeuvre.

Ceci est de la désinformation supérieure. Absolument.

faut se garder à gauche a droite devant..et surtout derrière baroz..voilà cqui faut faire

@ Un amateur.

Exactement. Les mots sont interchangeables, les critiques d’un « artiste » abstrait on peut parfaitement les appliquer à un autre, on peut dire n’importe quoi de n’importe quelle oeuvre… De toute façon les « croyants » avalent tout, comme tous les dévots de n’importe quelle idéologie ou de n’importe quelle secte.

Encore une fois c’est ce que le très lucide Cervantes avait très bien compris dans son extraordinaire petite pièce (un entremés) »Le Retable des merveilles » (qui devrait être de lecture obligatoire dans les lycées).

marche arrière ?

quand j’avance..

C’est vrai que l’expression « produire esthétiquement des jugements artistiques » est dénouée de sens.

« c’est une indécence intellectuelle. »

Ah bon, renato?

Il s’ agit d’hypothèses les plus probables.

Et en dehors de votre indignation moralisatrice, que pensez-vous des travaux de J. Clottes et D. Lewis Williams sur cette question?

Encore mieux, écrivez-nous votre point de vue!

pablo..tu peux dire aussi « c’est pas mon goût ».. »j’aime pas »..bref: tu peux produire esthétiquement..ça srait bon pour ton transit

« les critiques d’un « artiste » abstrait on peut parfaitement les appliquer à un autre »

C’est valable aussi pour la littérature. Ici, on croit parfois lire les mêmes éloges interchangeables à propos des différents livres chro-niqués !

kro niqués ça frait plus tournante baroz

« les critiques d’un « artiste » abstrait »

Pablo, vous êtes imprécis et ne définissez pas votre vocable. Et vous prenez votre propre imprécision comme définition d’un mouvement artistique…

Lu sur « Le monde.fr » cette question imbécile : « Pourquoi les Français se passionnent-ils pour 14/18 ? »

Mais je m’en tamponne absolument, de 14/18. Il m’arrive de penser à la mort de Louis XVI, mais à 14/18 jamais. Au grand jamais. N’en déplaise à Brassens, ce n’est pas la guerre que je préfère. Perso, j’ai un faible pour la guerre du Péloponnèse. Une toute autre classe que cette boueuse boucherie. Pourtant j’ai ma carte d’identité française dans ma poche. Infalsifiable. Serais-je alors un mauvais Français ?

le passage d’un « Il est interdit de faire n’importe quoi, faisons-le », à un « Il est permis de faire n’importe quoi, faisons-le »

faudra penser à sortir du déni de surplace baroz etc..

« quand j’avance.. »

Oui, mais ensuite c’est à ton tour de reculer : enculons-nous à reculons Folleville ! C’est ce qu’artistico-esthétiquement propose Padot-69 ?

… plus classe, plus classe…Tu sais bien bouguereau que toute hypothèse est bonne à prendre mais qu’aucune n’est vérifiable : chamanisme, rites de chasse et de mort, contrôle du temps, initiation des adolescents… la « Vénus de Tursac » pourrait très bien être un godemiché et « La dame de Monruz » le contrepoids d’un métier à tisser horizontal…

Une toute autre classe que cette boueuse boucherie.

mais justement..tu sais cqui est bon jean marron épicétou

Les mots sont interchangeables, les critiques d’un « artiste » abstrait on peut parfaitement les appliquer à un autre, on peut dire n’importe quoi de n’importe quelle oeuvre (Pablo-75)

Absolument. En matière d’art moderne, et spécialement d’art abstrait, tous les discours sont légitimes. L’art moderne, c’est la fin des discours autorisés. La fin du monopole académique, que Bourdieu date de la peinture de Manet, rend possibles les discours et les évaluations multiples.

j’ai un faible pour la guerre du Péloponnèse.

tu vois ça comme la guerre façon club mède,épices et tout.

@Une fois dans la grotte

Voyez à 13 h 54 min…

aucune n’est vérifiable

..on dirait même que c’est fait exeuprés

« rend possibles les discours et les évaluations multiples. »

Le problème est de savoir si, au finish, c’est toujours le plus rare qui est vendu le plus cher en art moderne ?

Non, nos enfants ne sont pas capables de faire aussi bien que Picasso !

L’art moderne, c’est la fin des discours autorisés. La fin du monopole académique

..ça c’est pas certain du tout..j’en veux pour preuve que quand on veut « démontrer » pablo ne trouve rien de mieux que le pognon qu’on est capable de mettre pour l’objet

renato dit: 7 novembre 2013 à 14 h 00 min

Mais encore?

Perso, je tiens Rothko pour le plus grand peintre non figuratif de tous les temps. Les reproductions montrent leur limites car elles ne rendent ni la translucidité diaphane des couches de couleurs ni l’échelle des toiles, parfois monumentales, symphoniques..

Le Russe Marcus Rothkoivitz qui devient le citoyen étas-unien Mak Rothko en 1938 est un peintre profondément ancré dans l’aniconisme, l’ethos juive de la non-représentation, à la fois particulariste et universelle.

Regardez Sans titre, 1969 tout en écoutant La nuit transfigurée de Schönberg. C’est le Zohar du sensualiste.

au moyen age par exemple il fallait surtout « commander »..faire venir le gazier compétent..ou le former..etc..lui prévoir un statut, de la bouffe..c’était un drole de biznèce model

Non, nos enfants ne sont pas capables de faire aussi bien que Picasso ! (Jacques Barozzi)

Bof bof; c’est que vous n’avez pas vu les dessins de ma Juliette (10 ans). A côté de sa virtuosité, les productions les plus réputées du Pablo me paraissent extrêmement lourdingues.

le Zohar du sensualiste

nan c’est pas un réveil matin sauce choron baroz

Beau portrait de Jacqueline Maillan hier soir sur France2.

J’ai été contrarié de voir comment Chéreau, contraint par Koltès de la mettre en scène dans sa pièce écrite pour elle, Le retour du désert, l’avait fait visiblement à contre-coeur, sans aucun égard pour l’actrice de boulevard !

Et je vous assure que trouvés aux Puces à 100 euros avec une signature inconnue je les aurais achetés

Pablo, il y déjà pas mal de temps que les chineurs trouvent leurs géniaux peintres aux puces…On va bientôt organiser des biennales et des FIAC pour eux..

ma Juliette (10 ans).

et la police t’imposes toujours la webcam quand tu joues avec elle jean marron ?

Ah, merci Bloom de distinguer » peintre abstrait » ( ce qui ne veut rien dire) et peintre non-figuratif.

Perso, je tiens Rothko pour le plus grand peintre non figuratif de tous les temps. Les reproductions montrent leur limites car elles ne rendent ni la translucidité diaphane des couches de couleurs ni l’échelle des toiles, parfois monumentales, symphoniques (Bloom)

Jugement hasardeux. Nous ne sommes qu’en 2013. Et même avant, Tapies ou Kandinsky (entre autres) ça supporte la comparaison. Quant à la question des reproductions, ça risque de changer à brève échéance : on apprend que des spécialistes hollandais de Van Gogh ont reproduit des toiles du maître, à l’aide d’imprimantes 3D, avec un degré de fidélité jamais encore atteint. Prix en conséquence : 35 000 euros.

(@Une fois dans la grotte — Voir éventuellement T. W. Adorno, « Théorie esthétique » : Théorie sur l’origine de l’art – Excursus.)

» peintre abstrait » ( ce qui ne veut rien dire) et peintre non-figuratif.

du pilpoul à la crème

On va bientôt organiser des biennales et des FIAC pour eux..( me ipse)

Même que le grand marché mondial de l’ art ( celui de L’ argent, comme vous dites) est en train de totalement les absorber.

Remplacer un Rothko par un tableau pucier, c’ est déjà fait.Çà coexiste…

Prix en conséquence : 35 000 euros

mais non y’a pas de conséquence en rien jean marron..c’est comme le mètre étalon..un jour les pompes a van gogh sront un fichier déposé.. »l’aura » on appelle ça

Une, deux, trois dans la glotte, quel(le) gourmand(e) !

Même que le grand marché mondial de l’ art ( celui de L’ argent, comme vous dites) est en train de totalement les absorber

l’art et l’marché c’est un biznèce modèle..imagine que jean marron c’est vangogh et qu’il concoit direc en imprimante 3d..qu’est ce qu’il achète pinocul ? ha ?

jean marron et plus grand mort que vivant car ses patates l’on pas nourri..alors ?

Pour qui voudrait rattraper le temps perdu : Wilhelm Worringer « Abstraction et empathie » (titre original : Abstraktion und Einfühlung : ein Beitrag zur Stilpsychologie), 1908. À partir de Ça, le parcours présente peu d’obstacles… puisque « ça a été »…

Ah, merci Bloom de distinguer » peintre abstrait » ( ce qui ne veut rien dire) et peintre non-figuratif. (Une fois dans la grotte)

Gzact. Le contraire d’ « abstrait », c’est « concret ». Or un tableau « abstrait » est tout aussi concret qu’un tableau figuratif. L’art « abstrait » n’existe pas. Il y a un art qui fait abstraction des figures, ce qui n’est pas la même chose.

surtout qu’les figures sont faite de point sans dimensions..c’est pour ça qu’on peut les mettent dans un fichier dailleurs jean marron..sinon zob si je puis me permettre

Voir éventuellement T. W. Adorno,renato

je ne vois pas le rapport d’ Adorno, sinon s’il est » inutile » et asocial, il faudrait en développer l’ hypothèse à propos de l’ art des grottes.

Et si l’ art des grottes développa une » industrie culturelle » encore nous/vous faudra t-il démontrer qu’ avec ses sous-produit, celle-ci a pris le risque de se dissoudre dans la consommation.

Que les pratiques néolithiques soient assimilées à de l’ art, alors oui, elles restent de l’ art par le fait qu’ elles ne soient pas intégrées à la société.

Mais est-on sûr que ces pratiques préhistoriques ( selon la théorie adornienne)n’ étaient pas intégrées à la société de l’ époque?

Bàv.

Une, deux, trois dans la glotte, quel(le) gourmand(e) !

à qui tu causes baroz..?

Il y a un art qui fait abstraction des figures, ce qui n’est pas la même chose. (mézigue)

Du reste, « art non figuratif » ne convient pas non plus, puisque dans un tableau « non figuratif », il y a très souvent (sinon toujours) des figures (géométriques par exemple, comme chez Mondrian). Il faudrait au moins s’entendre sur le sens qu’on donne au mot « figure ». Somme toute, va pour « art abstrait », dénomination qui n’a aucun sens rigoureux, mais qui est consacrée par l’usage : c’est pratique et c’est vite dit.

haaa..à une fois dans la glotte..je suis pas

Comment ça, vous ne voyez pas le rapport d’Adorno ? Avez-vous le texte sous la main ? (Il s’agit de l’inutilité de se pencher sur la question de l’origine de l’art et donc de toutes hypothèses relatives à sa fonction…)

Et une bonne fois pour toute renato,soyez gentil, développez votre point de vue sans nous relancer sans cesse et à la cantonade vers d’ autres écrits sans en expliquer clairement le lien.

Sur les théories des images des grottes, on peut faire un concours de cacou aussi…

Kandinsky ou Mondrian peuvent difficilement être tenus pour des peintres non-figuratifs. Un triangle est une figure; un bonhomme très stylisé est une figure. Rothko se rapproche de la formule d’un art authentiquement non-figuratif : dans quelle mesure peut-on parler de « figures » à propos de ses tableaux ? les monochromes d’Yves Klein sont des oeuvres réellement non-figuratives.

Adorno, Théorie esthétique traduit de l’ allemand par Marc Jimenez, édition Klincksieck 1974.

Ça vous va?

Je vous conseille de lire d’Eric Combet, L’ art ou la plasticité de l’ esprit chez Ellipses 2008.

Et plus spécialement le chapitre I, L’ art paléolithique pp55 à 76.

Mise à plat critique des hypothèses des interprétations de l’ art paléolithique de Reinach à jean Clottes.

Passionnant, je vous le conseille vivement.

Et Juan Miro, c’est encore du figuratif, JB ? Voilà un moderne qui doit trouver grâce auprès de Pedro le catalan !

Oups!

Cher renato, c’ est à vous que je m’ adresse.

Cordialement.

Déjà, « une fois pour toute » vous le gardez pour vos proches. Puis, je renvoie à des textes fondamentaux — c’est-à-dire, des textes que l’on est censés avoir lu si on veut causer art. Je ne vais pas faire la fatigue de vous faire un résumé : lisez-les, donc !

Si un livre est « passionnant » je ne lis pas…

Ou là, là Renato, il est évident que rencontrer Marc Jimenez ou Jean Clottes me parait plus important, même s’ils ne sont pas mes proches…

Vous devriez lire ces deux chercheurs, vraiment.

Et Juan Miro, c’est encore du figuratif, JB ? (Jacques Barozzi)

Oui, sans aucun doute. Mais même les monochromes d’Yves Klein, c’est encore du figuratif : enfermer du rouge dans un cadre rectangulaire, c’est déjà figurer quelque chose. Je me demande si le choix de grands formats par Yves Klein ne traduit pas un désir d’échapper au figuratif. A ce compte-là, peindre entièrement en bleu, murs, sol et plafond, une cellule sans fenêtres et enfermer le spectateur dedans, c’est de l’art figuratif presque à l’état pur. A condition de ne pas rouvrir la porte et d’y laisser le spectateur à sa contemplation solitaire et sans recours ; ça pourrait s’appeler » Blues définitif « . Je crois que j’ai trouvé là une riche idée pour réhabiliter les Baumettes.

@ Pablo-75 dit: 7 novembre 2013 à 13 h 12 min

Vous vous trompez, Pablo. Il faut passer l’impression première que vous avez eu, vous accoutumer. Mais les Rothko, je les trouve aussi dans les couchers de soleil féériques et leur coulée de feu sur la mer, leurs ombres colorées ou dans l’aube d’hiver quand le soleil voilé allume les nuages et amortit les couleurs, diminuant le contraste des clartés (Rothko et ses cernes ombrés sertissant ses lumineuses couleurs), les livrant à la coloration atmosphérique ou encore à Chartres quand je suis, immobile, le reflet réverbéré des vitraux au fil des heures sur les dalles de la nef… car la lumière s’y décompose. Mais contempler un paysage ne rend pas peintre, s’arrêter un jour devant une toile peut changer toute une vie ! « l’œil absolu »… bien sûr Vermeer mais pas seulement. Et Georges de La Tour et ses magies colorées, la lumière prise au piège… Et Fra Angelico… et Giotto… Et Monet et ses touches fluides et vibrantes quand il contemple les meules, le portail de la cathédrale de Rouen, l’eau ou la neige. Ces effets de fin du jour. Des « choses inouïes de beauté » disait-il. Ou encore Turner et ses illuminations, ses chatoiements orangés. Et Rembrandt… et Morandi (immobilité et silence)… et Hartung… Leurs pinceaux qui leur permet d’approcher leurs sensations. Toiles faites d’après nature ou non, est-ce que ça a vraiment de l’importance ? Nous sommes toujours dans l’interprétation, dans la couleur pure. Et toute couleur ne vaut que par rapport aux autres.

Mais pourquoi comparer l’un à l’autre si ce n’est que ces deux hommes étaient fous de couleurs, ils sont « peinture ». Et que leur alliance avec les pigments était tout leur bonheur. Palettes indéchiffrables.

Mais vous avez raison, c’est dur de mettre en mots l’émotion picturale. L’évènement d’une rencontre de ce genre fracasse les mots, les rend insuffisants et c’est bien ainsi. Quelque chose est arrivé face à ces toiles que je ne sais dire mieux. L’œuvre vit du regard…

La peinture abstraite comme celle de Vermeer est un langage codé variant d’une époque à l’autre, une métaphore aussi qui s’apprend. Il faut aller jusqu’à la genèse de l’œuvre même si on ne percera jamais les mystères de sa création.(sachant que la création est une affaire de tête, une construction de l’esprit humain).

Pour Rothko, ses toiles rayonnent (oui) d’une spiritualité concentrée en elles et me fascinent, provoquent en moi une émotion… indicible et en vous une impatience. Pourquoi ? Tout cela est empirique. Les goûts et les … couleurs ne se discutent pas dit-on (j’aime assez que l’on fasse l’inverse – n’est-ce pas une attitude mentale… et vous avez raison d’affirmer votre sensibilité sans que je pèse sur votre regard, le mien).

Tàpies (que vous évoquez) dresse l’Espagne de la terre aride, des murs griffés, de la rouille, des tissus ensanglantés. Sombres créations hantées d’une tragédie proche. La matière l’étreint.

Comme Pierre Assouline l’exprime si bien,la peinture est faite pour être vue mais elle vous voit la regarder et vous de le savoir, vous la voyez dans son espace intérieur.

A chacun son musée imaginaire…

désolée pour les quelques fautes que j’aperçois à la relecture, ici. (mon écran me donne tout cela en caractères minuscules et j’étais épuisée de vous avoir si longuement parlé.)

ils sont « peinture »( Les peintres)Christiane.

Alors, pourquoi peindre?

La matière l’étreint.

Il faut nous expliquer ce phénomène Christiane!

(@Une fois dans la grotte — je connais les travaux de Jean Clottes et David Lewis-Williams de plus près que vous ne l’imaginez.)

« … la peinture est faite pour être vue mais elle vous voit la regarder et vous de le savoir, vous la voyez dans son espace intérieur.)

Bon, évidemment, « la peinture est faite pour être vue » ; mais croire qu’elle nous voit la regarder, relève de l’imaginaire, on ne sait donc pas qu’elle nous regarde, on le croit. Quant à la voir dans son espace intérieur, c’est très subjectif ça car il faudrait déjà savoir pratiquer la surface en bon spectateur…

« je connais les travaux de »

Ouf ! sauvé…

à Pablo75 ; comme toujours c’est Christiane qui a raison : on est tous des cons

VOUS VOUS TROMPEZ, affirmation récurrente chez cette personne, VOUS VOUS TROMPEZ, ROMPEZ

Si on est tous des cons, Cri-cri l’est, et son affirmation ne tient pas car il y a parmi nous un Messie.

Un Messie cosmique …

un Messie cosmique : mais si, boudegras

Cri-cri, elle est délicieuse !

Même lorsqu’elle décrit une éplucheuse de pommes de terre de cantine scolaire, c’est du Proust. Parfaitement ! Du Proust, de l’épluchure, mais d’abord du sentiment, de l’émotion, des sensations, du trouble, de l’intense.

Elle vit l’effeuillage de la pomme de terre comme l’autre marlou suçotait sa madeleine.

christiane dit: 7 novembre 2013 à 15 h 15 min

mon écran me donne tout cela en caractères minuscules

On peut les avoir en plus gros par , plus petits par . Seulement c’est un piège tragique si l’on est maniaque, parce qu’il n’y a nulle part le repère de la position neutre. Donc il faut se souvenir du nombre de coups dans chaque sens, ou alors essayer de prendre des repères géométriques, ou alors faire tout cela à l’estime, comme on dit en aéronautique, vocable qui au contraire dans ce dernier domaine signifie quelque chose d’extrêmement précis…

Le mercredi 27 février 1970, le New York Times titre sur le suicide, la veille, dans son atelier de la 69e rue, de Mark Rothko, le « pionnier de l’expressionnisme abstrait (abstract expressionism), considéré comme l’un des plus grands artistes de sa génération ».

Immédiatement, les gens un peu au courant (l’art n’est pas encore divorcé du quotidien à l’époque de Warhol) songent aux morts atroces d’Achille Gorky (suicidé en 48), de Jackson Pollock & de David Smith (écrabouillés dans des accidents de la route).

Les liens entre ces morts et l’émergence du « body art », restent à établir.

Rothko laisse 800 toiles. L’année suivante, la chapelle Rothko ouvre ses portes à Houston, Texas.

http://www.rothkochapel.org/

Ca a foiré. Donc :

– plus gros : touche « Control » et simultanément touche « + » ;

– plus petit : touche « Control » et simultanément touche « -« .

« … c’est un piège tragique si l’on est maniaque, parce qu’il n’y a nulle part le repère de la position neutre… »

In Chrome, Sergio, une loupe apparaît à côté de l’adresse, en cliquant dessus, la possibilité de réinitialiser la police de la page vous est donnée.

renato dit: 7 novembre 2013 à 16 h 40 min

« … c’est un piège tragique si l’on est maniaque, parce qu’il n’y a nulle part le repère de la position neutre… »

In Chrome, Sergio, une loupe apparaît à côté de l’adresse, en cliquant dessus, la possibilité de réinitialiser la police de la page vous est donnée.

J’ai merdé dans le message, j’étais en train de chercher la loupe !

(l’art n’est pas encore divorcé du quotidien à l’époque de Warhol)

des paquets de lessive et rothko de la cia..franchement componctionner derrière la pompe mortuaire et contresigner les manchette de journaux comme démonstration..nous causant des académiciens au tombeau..non mais t’as pas honte kabloom

il n’y a nulle part le repère de la position neutre

ctrl 0

Bloom,

les événements relatifs à « Black on Maroon » sont aussi dignes d’intérêt.

Il s’agissait à l’origine (58-59) de la commande d’un restaurant de Park Avenue ; mais pour finir Rothko préféra renoncer au projet et en 65, il décida de donner les toiles à la Tate. La donation fut finalisée en 1969 ; en 70, le jour où le caisse furent déballés, un télégramme annonçait annonçant que Rothko avait été retrouvé mort.

Pour ce qui est du divorce du quotidien, je ne serais pas si catégorique.

Un Messie cosmique …

l’univers humilié mais à la fin l’univers libéré et dédé défoncé épicétou

Sergio,

La loupe apparaît dès que l’on a augmenté ou diminué la taille de la police.

si si il a raison ce kabloom..c’était un art pompier officiel payé stalinien..mainan on dit contemporain ade étername

renato dit: 7 novembre 2013 à 16 h 40 min

In Chrome, Sergio, une loupe apparaît à côté de l’adresse, en cliquant dessus, la possibilité de réinitialiser la police de la page vous est donnée.

Quelle gabegie ! En attendant, la loupe c’est vraiment magique, et bien sûr il se trouve que je suis sous Chrome/Debian. Un très grand merci, donc, car ce sont ces choses qui font la vie de tous les jours, mais alors surtout pas à WordSress, les rats, qui toujours dans cette dérisoire optique de « traçabilité » empêchent de corriger ses bévues. Ils doivent croire au jugement dernier.

– on peut aussi aller voir dans les fichiers de configuration de Chrome, mais alors là, au bout d’un certain temps…

rothko était un gros fat..un colossal poseur..un homme d’appareil idéologique..

Enfin, bouguereau, la CIA par-ci, par-là… mais tu en dis quoi de la pratique de certains Ministères de la culture qui faussent la concurrence en participant aux frais des galeries quand elles participent aux foires (Messe) de l’art…

Garder appuyé sur « Ctrl » et « rouler la molette »* de souris avant/arrière pour augmenter/diminuer la taille de police

*rien à voir avec « fumer la moquette »

la peinture est faite pour être vue mais elle vous voit la regarder et vous de le savoir, vous la voyez dans son espace intérieur

Comme Bernadette Soubirou par devers soi.

rouler la molette

(ha si tu pouvais faire ça les deux mains dans les poches pour impressionner un peu la crèmière)

la peinture est faite pour être vue mais elle vous voit la regarder et vous de le savoir, vous la voyez dans son espace intérieur

c’est pas tout a fait faux..toute expression c’est du donjon et dragon..sweet domination..en tout cas égonne j’y entre pas..ça sniffe son vieux placard

Comme Bernadette Soubirou par devers soi

haaa bernadette..c’est un moulin..on se sent bien

752

commentaires