Pierre Birnbaum, fils reconnaissant de la République

« Ca, il vaut mieux ne pas l’écrire… » Prudent, Pierre Birnbaum. On ne se refait pas. Il ne va pas être facile de mettre à nu son rosebud, ce détail invisible et profondément ancré qui le révèle mieux que tout aveu. Né à Lourdes en 1940, il est en quelque sorte un fils du miracle. Pas seulement en raison de la proximité de la grotte de Massabielle : un père juif venu de Varsovie, une mère juive venue de Dresde, des parents maroquiniers arrivés en France en 1933 et qui parlaient allemand à la maison… Pierre Birnbaum est un fils de la République mais un fils reconnaissant, tout à sa dévotion. Il a payé sa dette en publiant des livres de référence sur la sociologie de l’Etat – l’Etat français, cela va sans dire, car il est le seul selon lui à tenir pleinement son rôle. Dans les colloques, il est l’homme de l’Etat fort, qui a permis aux Juifs français de s’intégrer et de parvenir dans les sphères du pouvoir quand leurs coreligionnaires américains durent attendre le « New deal » de Roosevelt dénoncé d’ailleurs comme un « Jew Deal » en ce qu’il permit aux juristes juifs formés à Harvard de dépasser les frontières de leur Etat en accédant à Washington (voir FDR and the Jews de Breitman & Lichtman qui vient de paraître aux Etats-Unis), ainsi qu’il l’a analysé dans Les deux maisons (432 pages, 25 euros, Gallimard, 2012). Au cœur de l’imaginaire politique moderne, les deux républiques, la française et l’américaine, s’offrent comme des voies d’accès contraires au bonheur ; on y trouve des obstacles propres à chacune de leur logique. Dans la première, il n’y a d’identité que nationale dans un espace publique sécularisé; dans la seconde, les identités religieuses s’épanouissent mieux mais leur reconnaissance comme citoyenneté en souffre

Issu d’un milieu peu socialisé, ignorant des réseaux menant aux grandes écoles dont il ne connaissait même pas l’existence, la lecture des Bourgeois conquérants de Charles Morazé le poussa à la fin des années 50 vers Science Po (« Option Service public, évidemment ! ») puis en faculté de droit. Sociologue de formation, historien de profession, il est de ceux qui ont rapproché les deux disciplines jusqu’à la naissance de la sociologie historique. Raymond Aron fut son maître, tout sauf complaisant : quand il l’appelait pour le présenter, il prenait un malin plaisir à prononcer à l’allemande « Monsieur Birnbaôme ! ». Humiliant, mais passons, pas de plainte, il a horreur de ça. N’empêche, c’est déjà dur à encaisser de la part de celui dont on est proche, alors des autres… A sa soutenance de thèse en Sorbonne sur la structure du pouvoir aux Etats-Unis, Georges Lavau devenu plus tard son ami, l’interpella à la surprise générale : « Pouvez-vous nous parler de la structure du pouvoir en Israël ? ». Il ne se démonta pas face au mandarin : « Monsieur, je ne vois pas en quoi cela se rapporte au sujet de ma thèse ». Et après des fiches de lecture pour Pierre Nora chez Gallimard, une carrière universitaire. Nègre d’Aron et Bourdieu pendant un an (« Je rédigeais leurs fiches de lecture mais… ne l’écrivez pas… »), maître-assistant à Bordeaux avec François Bourricaud et Raymond Boudon, maître-assistant à Bordeaux avec François Bourricaud et son ami François Chazel, puis Paris-I, avec ses amphis d’étudiants et ses thésards auxquels il reste si attaché.

Et toujours, l’Etat, l’élite, le pouvoir. Sa spécialité, son étiquette. Jusqu’à la parution en 1988 de Un mythe politique : la « République juive ». De Léon Blum à Mendès France. C’est son outing. Notez qu’il avait toujours été juif ; mais qu’il en ait fait pour la première fois son champ de recherche a modifié le regard des autres sur lui. Certains de ses collègues se demandaient ce qui lui était arrivé alors qu’il avait tant de choses à dire dans son domaine, et l’enjoignaient de « rester avec nous ». En vain. Résultat : lui qui était au cœur de la discipline y participe moins depuis vingt ans. Tant pis pour eux. Pas de plainte : travailler et avancer.

Il aime l’Amérique, laquelle le lui rend bien. Il enseigne aujourd’hui à NYU après l’avoir fait durant sept ans à Columbia. Ah, New York, New York ! Son nirvana. Pas du tout blasé, il s’émerveille encore des lumières de la ville, de l’ouverture des bibliothèques la nuit et de son accès permanent à une banque de données de rêve. C’est d’ailleurs là, à Washington Square, qu’on lui a donné tout le temps nécessaire pour écrire son dernier livre La République et le cochon (Seuil, 208 pages, 18 euros), une analyse du retour en fanfare du porc dans le débat public, de l’enjeu politique du hallal et du cachère et de la nouvelle difficulté à partager la très républicaine « table commune » en consommant d’autres plats que ceux des autres. Les pages sur l’interdiction de l’abattage rituel en Suisse dès 1884 à l’issue d’un référendum et d’un article de la Constitution, puis dans le reste de l’Europe, en Italie fasciste, en Allemagne nationale-socialiste, dans la France de Vichy sont les plus neuves ; d’autant qu’en France, l’alimentation est un véritable marqueur identitaire ; pas seulement ce que l’on mange mais le fait de manger ensemble, la sociabilité du partage de la table. Pour les juifs et les musulmans, le cochon est par excellence la viande de l’Autre. Il symbolise l’ensemble de ce que la cacherout et le hallal rejettent, même si Adolphe Crémieux, président du Consistoire israélite dans les années 1840, mangeait du porc sans état d’âme. Et aujourd’hui ? A ses yeux, l’existence non pas d’une nourriture rituelle mais de menus végétariens à côté de menus volontiers charcutiers, dans les écoles publiques comme dans les banquets, partout où l’on partage la table, permettrait de dénouer les tensions, d’éviter les crispations et de résoudre une question qui n’a pas lieu d’être (il en dit davantage dans une conversation avec Victor Malka sur France-Culture)

Birnbaum se connaît peu de concurrents, en dehors de Maurice Kriegel, car « ces sujets », entendez les rapports entre les Juifs Français et le pouvoir, n’ont pas encore conquis leur légitimité. On lui fait crédit de l’invention de formules-concepts telles que « les fous de la République » et les « Juifs d’Etat » même s’il convient qu’il n’existe pas de brevet Lépine pour ce type de trouvailles. « Si vous pouvez éviter de l’écrire… » Décidément, il est précautionneux. Il n’y a pourtant rien d’extraordinaire à raconter qu’il a toujours reçu des lettres d’insultes anonymes, qu’il admire le Céline du Voyage au bout de la nuit, qu’il place l’Aurélien d’Aragon aussi haut qu’A la recherche du temps perdu. Certes mais… : « On ne va pas se plaindre, non ? On a une chance folle en France. Vous en connaissez beaucoup, des sociétés qui offrent de tels espaces de liberté ? »

Là gît son paradoxe : il n’a pas son pareil pour jeter un pavé dans la mare, mais dans le même temps, il fuit toute polémique. Des exemples ? Dans La France aux Français. Histoire des haines nationalistes (1993, 2006), il avait osé s’attaquer au grand André Siegfried et déboulonner sa statue dans un chapitre où il racontait son cours sur les crânes en 1942 au Collège de France – ce qui avait incité les éditions du Seuil à soumettre le manuscrit à leurs avocats. Evoque-t-on son audace qu’il tempère aussitôt : « J’ai le courage de travailler sur des choses difficiles et de les présenter mais pas le courage de les défendre en public. » Autre exemple : au lendemain d’un entretien télévisé au cours duquel le président Mitterrand avait prétendu sans être contredit que le statut des Juifs promulgué par Vichy ne concernait que les étrangers, il remplit toute la page 2 du Monde pour lui opposer un cinglant démenti textes à l’appui. Mais ne lui parlez pas des intellectuels médiatiques et autres bateleurs d’estrade, il balaie les noms connus d’un revers de main et passe aussitôt à autre chose. A ce à quoi il croit : le travail, la recherche, l’exigence, la précision, la minutie. Le reste n’est même pas littérature. Son imagination de chercheur lui vaut de trouver à chaque fois des angles nouveaux ignorés, oubliés ou négligés par les autres. Mais…

« Ca non plus, ce n’est vraiment pas la peine de l’écrire ! ». En fait, ni prudent ni précautionneux : « Plutôt austère ». A propos, et son rosebud ? Un drôle de mot, juste un mot, énigmatique à souhait, comme il se doit, mais qui dit tout : Omex. C’est le nom d’une commune pyrénéenne, dans la vallée de la Batsurguère. Quand il y vivait, elle comptait quelque 230 habitants. C’était pendant la guerre. Un couple de paysans sans enfant les avaient recueillis, lui et sa sœur. Ils les ont sauvés tandis que leurs parents se cachaient tout près, à Lourdes. Cela dura toute l’Occupation et nul ne les dénonça alors que tout le monde savait. Ce séjour lui fut une école de silence et de discrétion. Il lui en reste l’habitude de s’exprimer doucement. Devant notre perplexité, il fait signe de se rapprocher et, retrouvant sa diction d’enfant, murmure à l’oreille : « Faut paler tout doucement, y a des Allemands patout ». Devenu adulte, il a régulièrement rendu visite à ces héros simples. Il le raconte sans plainte ni larmoiement, mais avec un sentiment de nostalgie mêlé de terreur. Citer Omex, c’est leur rendre hommage. « Et ça, vous pouvez l’écrire. »

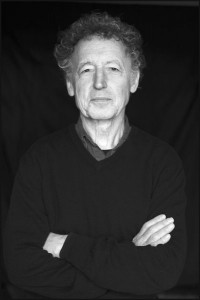

(« Square du Vert-Galant, île de la cité, Paris, 1953 » photo Henri Cartier-Bresson ; « Pierre Birnbaum » photo E.mannuelle Marchadour)

738 Réponses pour Pierre Birnbaum, fils reconnaissant de la République

@ david

Il faut rester optimiste, c’est sûr.

léche cul de jean foutre

dans le rôle de l’Ours ou dans celui de son nouvel ami ?

t’es trop sensib jeanmarron..zouzouz calconne comme dab..prét a tout..reusement philippe arrive a point nommé, tellement qu’il prend les gens pour des cons mais quand même..un peu de fable comme à l’école communale?..sacré jeanfoutre

Mais Israel est une société plurielle, et le modèle français qui habite Shlomo Sand ne peut pas (ne peut plus?) y être exporté

non mais ce mariole..

tout le monde il est le fils reconnaissant de la république..si elle schlingue l’officine

aprés que penser d’un birnbaum qui s’émeut des grotapéro et soucissonnages qui lui sont tellement destiné..y’a surement quekchose a gratter..surment..rideau

« léche cul de jean foutre »

Jésuite, c’est ça?

Le Vatican, je ne pense qu’à ça.

L’élysée, c’est là que tu es considéré comme un mariole.

On n’y envoie que des seconds couteaux.

« Vous en connaissez beaucoup, des sociétés

qui offrent de tels espaces de liberté ? »

Non, pas beaucoup, peu, très peu !

Mérite donc, cette République malmenée

de tous côtés, d’être mieux défendue

qu’elle ne l’est par tous les Birnbaum,

Dupont et autres qu’elle abrite ou accueille.

Essentiellibrissimement.

« Mais Israel est une société plurielle »

Tu n’as pas compris, bouguereau, my mistake.

J’aurais du écrire: est devenu une société (encore plus) SEGMENTÉE du fait des nouveaux venus d’Europe de l’est, de la re-confessionalisation (chez les juifs comme les arabes), etc. etc.

Mais la tension qui est essentielle, et que tout le monde connaît très bien (on n’a pas besoin de moi pour le dire), c’est comment être à la fois un Etat (seulement) juif et un Etat (réellement) démocratique dans une société qui n’est pas homogène.

Il est impossible d’être absolument l’un et l’autre, c’est une contradiction logique.

Chacun de son côté fait donc son petit montage, quand il doit répondre à la question, mais il préfère ne pas y penser à cette question, parce que dans la pratique il y a plus urgent.

Sand est pour eux un emmerdeur parce qu’il s’obstine à vouloir répéter une question à laquelle tout le monde estime qu’il n’y a pas de réponse, dans un avenir prévisible.

Les « deux Etats »: en parler toujours, n’y penser jamais

Le rapport Etat juif/ démocratique: y penser toujours, n’en parler jamais

@ scandale en vue

votre post laisse croire que le Chulkhran Aruch n’exiqste qu’en hebreu.

Mais que ceux que cela interesse savchent qu’il en existe plusieurs traductions française ,plus ou moins synthetiques qui peunet tenir les unes en plusieurs tomes d’autres dans un seul volume .

parmi ces dernieres ,l’edition publiée par le rabbin ben Hassan

Quant à « l’école communale » pour La Fontaine, tu n’as pas honte?

C’est une lecture pour vieux, tellement c’est subtil.

Tiens, regarde les considérations d’un vieux lettré dont j’ai oublié le nom, et qui a savamment commenté tout cela:

Il est comme une auguste fumerolle, au dessus du volcan éteint de la littérature.

Bien ! Puisque nous sommes tous (c’est à dire deux ou trois) décidés à raser les synagogues, cathédrales, églises, temples et mosquées, qui sont pires au point de vue désinformation que les télévisions publiques ….(avez vous remarqué que les télé pornos sont les seules à faire appel, sans problème, à la diversité ?) il nous faudrait un plan d’action opérationnel…

Avez-vous une idée du nombre de « lieux d’enculte » sur le territoire national ? Ce serait bien que nous ayons rasé Notre-Dame de Paris, la grande Synagogue et la Mosquée de Boubakeur avant les municipales, non ?

Que triomphent enfin Science et Raison ! Abandonnons les infâmes lubies….

PS : Collègues et Amis de la surveillance du territoire : pas d’affolement ! vous avez bien compris que nous sommes entre délirants pseudo-intellectuels, non agissants. Merci pour votre compréhension. Afin de vous en convaincre, nous rappelons que nos djihads sont situés au niveau des abats les plus sensibles au plaisir de vivre …

La question de la sincérité de l’intention est prégnante. Edith est-elle sincère ? Fait-elle pour autant ce qu’il faut ? Si oui, ça m’ennuie.

Enfin bon, comme si j’attendais un indice.

Très bien, JC.

Et où vas-tu recaser Vingt-Trois et Boubakeur, après un stage de formation:

au Palais de la Science ou à la Maison du Peuple?

Recaser ? BNF … archives rares.

…je regrette sincèrement que ma proposition « Zoo de Vincennes » n’ait pas été retenue ! Il est vrai que je ne suis qu’un petit commerçant …

Tu parles.

Leurs copains auront tôt fait de gêner les lecteurs en y foutant des prie-dieu ou des nattes.

Ô CRAN….

…..suspends ton vol !

Nous lutterons : contre les prie-dieu et les nattes, des chaises longues !

Bonne idée.

On pourra mater, aussi?

Que triomphent enfin Science et Raison ! Abandonnons les infâmes lubies….

du temps de sarcoz tu etais un bouffeur de curé enragé et maintenant, fion compris, c’est que des clowns tristes..tu t’en donnes du mal pour nous faire croire que ça rigole en face..avec ton rire contraint tu ressemble a jean marron dans son chalet de necessité..lui il sait bien qu’on en rigole aprés avant..que pendant c’est pas communicatif

Ils sont tous en robe, on pourra rêver, dans la pénombre.

Naturellement ! comment lutter contre le péché sans connaitre son ennemi ….

Bougboug, c’est le vent qui change, pas la girouette, tu le sais depuis Edgar !

Quant à « l’école communale » pour La Fontaine, tu n’as pas honte?

C’est une lecture pour vieux, tellement c’est subtil.

..tellement que si t’étais prof en 8 éme tu leur dirais subtilement « viens vite sur mes genoux ma petite vieille »

de la re-confessionalisation (chez les juifs comme les arabes

pfiou..heureusement qu’y sont là ceux là

t’es un bon tu perds jamais l’nord zouzou

« léche cul de jean foutre »

Jésuite, c’est ça?

..prêt a tout pour nous faire croire que t’as l’agrèg et que t’es modeste

Elle sera orientée vers le nord, la bibale?

Ils habitaient un blog pleins de gens dont le coeur

Joignait aux dureté un sentiment moqueur.

Jupiter résolut d’abolir cette engeance….

C’est mon missel!

L’OLP et l’AFPS condamnés – Israël confirmé dans son droit :

vendredi 10 mai 2013, par OLP, par AFPS, par France

Le 22 Mars 2013, une condamnation est passée quasi inaperçue.

L’AFPS (Association France Palestine Solidarité) et l’OLP ont été condamnés par la Cour d’Appel de Versailles à verser 30 000 euros à Alstom, 30 000 euros à Alstom Transport, et 30 000 euros à Veolia Transport.

L’OLP avait fait un procès à Véolia et Alstom pour avoir construit un tramway à Jérusalem que l’olp estime être une terre palestinienne.

La justice française les a déboutés en expliquant que selon la loi française et internationale l’olp ne représente pas un pays et que seul un pays peut ester en justice.

De plus elle confirme le droit d’Israël à administrer ces territoires conformément au droit international.

Ces territoires n’étant la propriété d’aucune autre nation établie et reconnue, nul n’est en droit de contester les actions d’Israël sur ceux-ci.

C’est donc une victoire importante et indirecte d’Israël, et c’est peut-être pour cela que les médias ont fait le blackout sur cette information.

Le monde ne peut tenir que sur ces trois piliers, la Justice, qui fait émerger la Vérité, seule fondement de la PAIX.

Tout accord fondé sur le mensonge, et l’injustice est voué à l’échec.

Joignait aux dureté un sentiment moqueur

..c’est bien toi qui a dit que de jicé a tamanrasset on était trop sensib..jupiter rend maboul ceux qu’il veut perdre

..bon je laisse a ratrapper le coup de l’ours savant pour vieille dracul zouzou..t’as du boulot..et un sale..mais pense comme les gars dans la mafia.. »just biznèce »..ne me remercie pas

« Le monde ne peut tenir que sur ces trois piliers, la Justice, qui fait émerger la Vérité, seule fondement de la PAIX. »

Que c’est lourd.

(Seigneur, que j’abomine les ânes à Majuscules)

Voyez ceci.

Elle devenait arbre et lui tendait les bras;

Il veut lui tendre aussi les siens, et ne peut pas.

Il veut parler, l’écorce a sa langue pressée.

L’un et l’autre se dit adieu de la pensée:

Le corps n’est tantôt plus que feuillage et que bois

Sur la seule lecture de 14 h 50, la juridiction française s’est donc déclarée compétente… N’aurait-elle pas mieux fait de renvoyer dos à dos les parties dans une telle affaire ?

Encombrement.

Sont comiques d’ignorance tous ces ploucs !

Le mur des cons – qui n’est jamais

qu’une forme de bêtisier,

exercice à la mode –

a encore de beaux jours

devant lui ! Nous allons manquer de punaises.

Décoractivement.

Combien de Juifs reste-il au Maghreb ?

Partager sur Facebook

vendredi 10 mai 2013, par Alyah

Le pèlerinage de la Ghriba vient de s’achever à Djerba, dimanche 28 avril. Un rare moment de rassemblement pour les Juifs maghrébins, dont le nombre n’a cessé de décroître au cours de la seconde moitié du XXe siècle.

Vendredi 26 avril, comme chaque année depuis des siècles, des centaines de Juifs tunisiens et maghrébins ont afflué à Djerba, à l’occasion du célèbre pèlerinage de la Ghriba.

Ce pèlerinage, qui honore la mémoire des rabbins Meïr Baal Haness et Shimon Baar Yohaï, est l’une des plus importantes fête religieuse pour la communauté juive d’Afrique du nord.

Mais aujourd’hui, cet évènement est surtout un des derniers vestiges de l’ancienne et importante présence des Juifs dans la région.

Depuis le milieu du XXe siècle, le nombre d’israélites au Maghreb a inexorablement chuté.

Environ 500 000 au sortir de la Seconde guerre mondiale, ils ne seraient pas plus de 5 000 aujourd’hui.

D’un pays à l’autre, cet exil trouve différentes explications historiques.

MAROC

À l’époque, il s’agit de la plus grosse communauté juive du Maghreb et du monde arabe. Contrairement à leurs « frères » d’Europe, les Juifs du Maroc ont été préservés de la folie meurtrière nazie, bénéficiant notamment de la protection du roi Mohammed V.

Conscients de cet énorme potentiel de peuplement, les agents sionistes vont, dès 1947, parcourir le royaume pour pousser les israélites marocains à émigrer vers l’État d’Israël naissant.

Cet exil s’accentuera progressivement dans les années suivantes, notamment entre l’indépendance du royaume alaouite en 1956 et la Guerre des Six-Jours en 1967.

Si le gros des troupes fait l’aliyah (l’émigration vers la Terre promise), de nombreux Marocains de confession juive posent leur bagages en France, au Canada ou encore en Amérique latine.

D’après Jacques Toledano, président du musée du judaïsme marocain à Casablanca, ces exilés et leur descendance restent pourtant profondément attachés à leur « marocanité ».

« Aujourd’hui, quelle que soit la couleur de leur passeport, les Juifs originaires du Maroc se sentent pleinement marocains », affirme-t-il.

Plusieurs milliers d’entre eux rentrent d’ailleurs régulièrement dans leur pays d’origine pour les vacances.

Aujourd’hui, près de 3 000 Juifs sont encore établis au Maroc, notamment à Casablanca.

ALGÉRIE

Moins nombreux que leurs voisins marocains, les Juifs algériens ont surtout une trajectoire très différente, intiment liée à l’histoire franco-algérienne.

En 1870, le décret Crémieux – du nom de son auteur, Adolphe Crémieux – déclare citoyens français les « israélites indigènes » d’Algérie. Lorsque la guerre d’indépendance éclate, en 1954, on compte environ 130 000 Juifs dans les départements français d’Algérie.

Comme le résume Albert Camus dans L’Express, la communauté est alors « coincée entre l’antisémitisme français et la méfiance arabe ».

Ne choisissant aucun camp, elle subira ensuite de nombreuses attaques, qu’elles soient l’œuvre des extrémistes français de l’Organisation armée secrète (OAS) ou des indépendantistes arabo-musulmans du Front de libération national (FLN).

Dans les mois qui suivent l’indépendance, environ 120 000 Juifs d’Algérie, Français depuis quatre générations, embarquent pour la métropole aux côtés des pieds-noirs.

Les quelques milliers restant partiront progressivement, au gré des vagues d’immigration vers Israël dans les années 1960 et 1970.

La « décennie noire », dans les années 1990, fera fuir la plupart des derniers membres de la communauté encore installés en Algérie.

Aujourd’hui, personne n’est capable de fournir un chiffre précis sur le nombre de Juifs résidant toujours dans le pays. Aucun ?

Une vingtaine ? Une cinquantaine ?

« Il ne sont plus qu’une poignée. Ils vivent très discrètement et sont surtout installés à Alger », indique l’historien Benjamin Stora.

Ce flou entourant les israélites algériens entretient toutes sortes de fantasmes.

« Il y a une sorte d’idée de « juifs clandestins », parfois relayée par la presse algérienne, s’amuse Joëlle Allouche, juive de Constantine dont la famille a émigré en France.

J’ai par exemple lu des articles, dans des journaux sérieux, qui affirmaient que des communautés juives vivaient cachées dans les montagnes des Aurès ! ».

TUNISIE

Au début des années 1950, on dénombre environ 100 000 Juifs en Tunisie.

Comme au Maroc, certains sont déjà partis pour Israël depuis 1948, poussés au départ par de discrets agents sionistes.

Dans les années qui suivent, plusieurs milliers leur emboiteront le pas.

Ceux qui ne prennent pas la direction de l’État hébreu mettent les voiles vers la France ou l’Italie.

Par la suite, différents actes antisémites intensifient l’émigration juive. Au tournant des années 1970, il ne reste plus que 10 000 israélites en Tunisie.

Arrivé au pouvoir en 1987, l’ex-président Zine El Abidine Ben Ali apparaît plutôt bienveillant à l’égard des Juifs tunisiens.

Sous sa dictature, leur nombre, estimé à un peu moins de 2 000, se stabilise.

Hormis le sanglant attentat de 2002 contre la synagogue de la Ghriba, la communauté juive n’est pas inquiétée durant les années Ben Ali.

Aujourd’hui, la majorité des 1 500 Juifs de Tunisie est installée dans le sud du pays, à Zarzis et Djerba.

La percée des islamistes radicaux après la révolution a poussé les autorités à renforcer les mesures de sécurité devant les lieux de cultes hébraïques, en particulier lors du célèbre pèlerinage de la Ghriba.

D’après un responsable de la communauté qui a préféré garder l’anonymat, seule une petite frange des salafistes menace ses coreligionnaires.

« Beaucoup de Juifs tunisiens et de salafistes travaillent dans la bijouterie depuis des années, affirme-t-il.

Ils se connaissent très bien et se respectent.

Les seuls qui nous menacent sont une poignée de salafistes jihadistes, qui ne sont rien d’autre que des terroristes ».

Benjamin Roger/[Jeune- Afrique>http://www.jeuneafrique.com/Article…]

Ce ML ! Pfff .. !

Comme le dit le sage Confucius,

aux illusions, préfère le gai désespoir.

Comment la haine se transmet de génération en génération (Vidéos)

Partager sur Facebook

vendredi 10 mai 2013, par Education

la femme qui a hurlé de joie en apprenant que son fils a tué des écoliers israéliens.

“Je les ai élevés pour qu’ils deviennent des martyrs. Pour qu’ils deviennent des martyrs au nom d’Allah.

Il n’y a pas eu un moment en particulier où ils m’ont dit qu’ils voulaient devenir des martyrs. J

je les ai éduqués avec cette idée et ils l’ont suivie.

Un d’entre eux a déjà emprunté cette voie, les autres suivront ”.

Umm Nidal (Mariam Farhat) au cours d’une interview accordée à la chaîne National Geographic, en 2009.

Mariam Farhat, ancienne députée du parlement du Hamas, a éduqué chacun de ses six enfants avec l’objectif de s’engager dans des actions terroristes contre des civils israéliens.

Elle a espéré que chacun d’entre eux meurt dans ces attaques afin qu’ils deviennent ”des martyrs”.

En mars 2002, l’un des fils de Mariam Farhat, Muhammad, alors âgé de 17 ans, est entré dans une ville israélienne, a ouvert le feu contre des enfants et jetté des grenades dans une école.

5 écoliers ont été tués, 23 autres blessés.

Lorsque Mariam a appris les agissements de son fils, elle a crié de joie et est sortie dans la rue pour distribuer des chocolats aux passants.

Dans une vidéo rendue publique après l’attentat, elle se tient à côté de son fils Muhammad et déclare : ”comment je me sens ?

J’ai promis toute ma vie le paradis à mon fils.

Avec l’aide d’Allah, aujourd’hui sera le plus beau jour de ma vie”.

http://www.jforum.fr/forum/international/article/comment-la-haine-se-transmet-de

On n’a jamais vu de mouvement « La paix maintenant » dans les pays arabes ! Et on n’en verra jamais. On ne verra fleurir que des appels à la guerre contre Israël, au Djihad.

Voilà ce que cautionnent les fascistes propalestiniens que sont les gens comme JB et u., deux abrutis ignares parmi tant d’autres !

Bojour. Dites, dans le billet, pour « c’est son outing » on dirait plutôt « son coming out ».

(Illustrons par un exemple, une hypothèse : mettons que Boug soit Màc, eh bien si tout à coup Boug décide de révéler qu’il est Màc, il fait son « coming out », geste volontaire, révélation à propos de sa propre personne. Mais si tout à coup quelqu’un d’autre, mettons LML, décide de révéler que Boug est en fait Màc, c’est un « outing », une sorte de dénonciation.) Back to work, ‘bye!

Qu’en a donc à battre le tribunal des Yvelines

d’un contrat d’équipement conclu par une entreprise française à l’étranger ?

Bien sûr, il faudrait avoir en main les motifs invoqués par les plaignants et les attendus du jugement ; la question semblant porter sur le régime de la propriété un petit peu loin du territoire français, aucun protectorat n’étant plus exercé sauf erreur dans la région, quel est donc le sens de cette action en justice ?

Fallait-il dès lors donner suite ?

Pour ce qui est de l’exploitation, d’accord,

facile à comprendre mais quel est le rôle du tribunal là-dedans. Avis de juriste distingué apprécié…

Courtoisement.

Polémikeur appartient à la France moisie, toujours en retard d’une guerre…

Illusion palestino-pestilentielle

Il n’est pas question de s’engager sans réfléchir, sans nuances, sans admettre qu’il ne faut pas simplifier en orient compliqué…

Méfions nous de ceux qui sont en droit de dire : les palestiniens sont de sacrés faux-culs, des bons à rien, incapables d’autres choses que haïr en étant payés pour ça !

Leur chemin est pavé d’embûches.

Des informations tragiques et un esprit juif pour les commenter doué d’humour (juif évidemment) :

http://www.youtube.com/watch?v=eFS9dEdk51Y&feature=player_embedded#!

Ok, attendons la fin du classement des archives de l’un et de l’enquête d’identité/pseudo de l’autre…

Paperdutilement.

Avis de juriste distingué apprécié…

Courtoisement. (Polémikeur)

Il est vraiment drôle ici mais à ses dépens, le pauvre ! Je dis « pauvre », je devrais plutôt dire « pauvre en esprit » comme les idiots de village d’autrefois. Il y a maintenant les idiots de blog, c’est tout nouveau, ça vient de sortir…

Pauvre France ! France moisie !

Pirouette n’est pas réponse.

En connaissance de cause.

Pour le moisi, pratiquer l’ouverture, dans la mesure du possible.

Studieusement.

Mauvaise Langue a raison, Polémoqueur, vous compliquez là où le jugement rendu est clair. Vous ne manquez pas de cran !

Un peu de charité, alors, ô Richissime !

Splendieusement.

« Des informations tragiques et un esprit juif pour les commenter doué d’humour juif » (Mauvaise langue)

C’est vrai qu’ils sont cocasses, ces ultra sautillant comme des enfants autour de braves femmes venues au Mur des Lamentations.

Pour autant, je me fais de ce que vous appelez l’humour juif une plus haute idée que la vôtre!

« Vous ne manquez pas de cran ! »

On commence par avoir du CRAN, JC, on finit par voir le monde en noir et blanc.

– Bonjour, monsieur Du Cran, j’ai un cas d’esclavage à vous signaler !

– Le vôtre, je parie ?

– Exact ! Je suis l’esclave de ma compagne légitime depuis notre mariage pour nous deux. Pouvez-vous me dédommager, elle m’a coûté un maximum ?

– On s’en fout de votre cas, et de l’esclavage moderne en Europe ou en Arabie Heureuse, Du Gland ! Nous, ce qui nous intéresse, c’est le fric de la Caisse des Dépots ! On est à sec…

– Ah, bon ! votre combat n’est pas symbolique ?…

– Et, Du Con, tu rêves, ou quoi ? ….

Polimikeur ne connaît tout simplement rien au droit international. Et il prétend néanmoins juger de tout… C’est très français franchouillard, type JB et u.. Hélas, elle en est là la pauvre France moisie. En retard d’une guerre, voire même de deux…

Zhu, seul le sage qui ne bouge pas voit toutes les couleurs du monde….

L’idiot, privé de lumière, le reste.

L’idiot, moqué par la foule, en révèle les qualités.

Jetez vos pierres dans l’illusion qu’il en restera,

de ce fait, moins quand viendra votre tour !

Défoulement.

Le sionisme pour les nuls :

http://www.akadem.org/sommaire/colloques/livres-des-mondes-juifs-et-diasporas-en-dialogue-2009/sionismes-pluriels-26-06-2009-7783_4182.php

Polémikeur, vous êtes-vous rendu compte qu’il existe une source d’information qui s’appelle Internet ? Vous êtes con ou quoi ?…

« lui il sait bien qu’on en rigole aprés avant..que pendant c’est pas communicatif »

C’est beau comme du La Rochebougueraud !

Boh l’Ouasse à mon avis ils avaient d’autres chats à trinitrotoluer que de s’occuper de savoir si les gens étaient juifs ou pas, c’était pas énormément dans leur casuel…

Monsieur le Professeur,

quand vous aurez terminé d’humilier le cancre, il vous saura gré, comme toujours, de lui dispenser

la moindre miette de savoir dont vous accepterez

de vous défaire

sans trop affaiblir votre sentiment de supériorité.

La connaissance est un bien inaliénable.

Pas tout à fait, l’âge, la maladie,

prélèvent leur dime.

Rien, bien sûr, ne vous oblige.

Suspensivement.

« Des informations tragiques et un esprit juif pour les commenter doué d’humour (juif évidemment) :

http://www.youtube.com/watch?v=eFS9dEdk51Y&feature=player_embedded#! »

J’ai pas vu l’humour, ML, mais la savante mise en scène de la propagande à grand spectacle : les commentaires du journal sont soulignés d’une musique infernale !

Par exemple des banpubliques des palanquées y en a c’est pas comme à Nancy… Ah les rats !

DHH dit: 10 mai 2013 à 13 h 49 min

mon post permet de croire que je n’ai pas eu envie de m’éterniser avec google et que je laisse

aux distingués commentateurs et commentatrice qui attisent les narcisssmes des petites différences la possibilité de le faire ne langue française si c’est la langue dans laquelle ils estiment qu’ils sont insurpassablement instruits éclairés et compétents pour pérorer des femmes , et de autres , leurs droit leurs devoirs et comment mettre les petits plats dans les grands et comment les nommer .

j’ai l’honneur de vous demander de vous souvenir que vous n’êtes pas ma payse .

Le titre de Payse de France

http://fr.wikipedia.org/wiki/Payse_de_France

la première fois que j’entendsi le mot payse, c’est de la bouche d’une femme française née dans les pyrénées : elle a été la benjamine de sa fratrie et si son frère aîné s’ppelait victor , elle fut appelée victoria et 1914

C’était très intéressant ces notices sur les juifs en Afrique du Nord d’hier et d’aujourd’hui. Ils y seraient beaucoup plus nombreux sans la création de l’Etat d’Israél… qui les a comme avalés !

j’entendis .

ça va mieux votre torticoli, I.ri ?

Cette tradition de se rassembler autour d’un repas daterait du XVIIe siècle. Qu’il s’agisse du dîner quotidien, parfois du déjeuner dans les campagnes, du repas dominical ou de celui lié aux évènements religieux ou autres festifs ou pas comme un mariage ou un décès. C’est donc le repas lié à l’identité culturelle française qui est mis en avant, dans toutes ses composantes incluant l’art de la table, la cuisine de qualité et cette notion de communauté liée à la gastronomie.

Des communautés aux identités différentes, le repas français est aussi bien provençal que normand ou encore lié à l’immigration. Le couscous étant devenu l’un des plats les plus populaires dans l’Hexagone.

Ce classement du repas gastronomique français comme patrimoine immatériel de l’humanité devrait ainsi mettre en valeur la cuisine de qualité et permettre de la préserver de la malbouffe liée à la mondialisation.

Sacré Jacky !

Les Chrétiens d’Orient, ils seraient plus nombreux si….ah ! non ! là, ce n’est pas Israel qui les a « avalés » ou fait partir …

Jacques Barozzi dit: 10 mai 2013 à 16 h 50 min

pas particulièrement bien, mais je ‘ai pas vérifié si l’acupuncture pourrait me soulager:et je ne suis ni très capsule gélule et autres chimies

merci !

Baroz a trouvé l’art de se mentir à lui-même.

JC, au Maroc il semble que personne ne les ai chassés ?

Sacré Mauvaise Langue

Nous nous servez un repas trop copieux.

Croyez-vous que nous ayons besoin de vous pour ressentir comme atroces les propos de cette mère, ancienne députée du Hamas?

Gardez votre sang froid, mon ami.

Vous avez bien raison de rappeler qu’aucun d’entre nous ici n’est spécialiste en affaires juridiques.

Raison de plus pour prendre avec pincettes la transformations de l’arrêt de la Cour de Versailles en slogans (avec grosses lettres et points d’exclamation).

Prenez le site de vos amis (je dis vos amis parce que vous citez avec faveur l’étonnant M. Millière, mais si vous me dites que ce ne sont pas vos amis, j’en tiendrai compte, naturellement) de « DREUZ », qui s’intitule « Francophone, Chrétien conservateur et pro-israélien » (pourquoi pas?).

Il a le grand mérite de reproduire l’arrêt de la Cour, mais voyez comment il l’interprète à sa manière.

« La Cour de Versailles conclut que l’occupation d’Israel n’est pas illégale », dit ce site.

Naturellement, il n’est pas question de ça.

La Cour s’occupe seulement de la licéité du contrat conclu par les 3 sociétés françaises privées, qui ne sont là qu’en tiers (la réponse est oui).

Pour le reste, elle reconnaît seulement une situation de fait: Israel se trouve être la puissance occupante (la Cour n’a pas compétence pour statuer en matière de droit international); dans ce cadre là, Israel doit répondre aux devoirs qui sont les siens en tant que régis par un Règlement sur « les droits et les coutumes de la guerre sur terre » de la Convention de La Haye de 1907.

Quand, à la suite d’une guerre un pays en occupe un autre, « l’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays ».

L’occupant militaire a le devoir de maintenir une activité publique normale dans les territoires occupés.

La question de savoir si cette occupation est en elle-même « légale » ou « illégale » n’est pas posée, ce qui est tout à fait normal.

Et pas vous, ML ?

La propagande c’est la façon de communiquer en temps de guerre, rien de plus. En temps de paix aussi, remarquez, mais c’est plus soft. Sans blague, vous trouvez pas qu’elles ont un drôle de ton les informations, dans la forme du moins, pour le fond je ne suis pas compétent. Faut y vivre pour comprendre, et encore !

Dites simplement que vous ne connaissez rien à l’histoire du conflit entre Israël et les arabes de Palestines, et nous serons plus proches de la réalité. Donc abstenez-vous de commentaires jugeant comme « propagande » ce qui n’en est pas.

ce détail invisible et profondément ancré qui le révèle mieux que tout aveu.

invisible :à la différence des coquilles, fautes de frappe, parfois de grammaire et autres glissades sur les toboggans de l’ordi .

comment est-on certain que c’est le rosebud ?

Je suis plus ou moins journaliste, ML, j’ai même la carte de presse. Permettez que je donne mon point de vue sur la forme, ou pas ?

Après les guerres imbéciles infligées par les voisins à Israel, cher ueda, le repas pro-palestinien est non seulement trop copieux, mais indigeste !

Quelques uns, dont ML, qui remettent les pendules à l’heure en donnant une autre version de la cuisine locale ne peut pas desservir une approche équilibrée de la situation crée par les agresseurs…

invisible : je ne me souviens pas avoir vu, autrefois, comme récemment à Paris, des personnes porter, au moment des fêtes juives, des plateaux de mets, fruits, sous cellophane avec bolduc frisé, comme des fleurs

JC, toi qui réclame que l’on balaye devant sa porte, qu’est-ce que tu penses de ces massacres à répétition à Marseille et en Corse ? C’est pas la même maffia, certes, mais de part et d’autre de la mer, ça y va !

Du vient de quel coin de l’Afrique du Nord ?

Tu viens, pardon

U. oublie que les territoires prétendument « occupés » n’appartenaient pas à un Etat. C’est au contraire la Jordanie, Etat reconnu, lui, qui occupait, au sens juridique et militaire conforme au droit international, illégalement aux yeux de la communauté internationale ces territoires.

Ni Jérusalem Est ni les territoires que les Européens de gauche appellent « occupés » à tort ne sont « occupés » au sens du droit international. Le terme « occupation » est ici un terme de propagande tendancieux qui cache le fait qu’il y a effectivement un vide juridique pour définir le statut juridique de ces territoires. C’est d’ailleurs pourquoi Mitterand parlait, lui, de « territoires disputés » et non pas de « territoires occupés ».

Par ailleurs, c’est Churchill qui dans les années 1920 a cédé pour des intérêts pétroliers britanniques l’actuelle judée-Samarie aux Arabes alors que la promesse avait été faite par les Britanniques de créer une Etat pour les Juifs jusqu’au Jourdain. La faute du conflit en revient aux Britanniques. La séparation en deux morceaux d’un futur Etat palestinien est une vue de l’esprit tout à fait impraticable qui ne peut aboutir à terme à couper Israël en deux. C’est un risque qu’a déjà connu Israël dans l’Antiquité.

Jacky,

A Marseille, ces affaires de collusion datent de Gastounet (Defferre), reprenant la main du politique des années 30 après WWII …càd Spirito/Carbone.

En Corse, tout le monde se tient par la barbichette … les affaires sont les affaires.

Va pour le buffet, JC.

L’essentiel: y a-t-il quelque chose d’erroné dans mon post de 17 h 08 min?

Quelle forme, Baroz ? autant parler du vide…

au maroc ?

A l’occasion de la Mimouna, les voisins musulmans apportaient a leurs amis juifs des aliments interdits pendant les huit jours de fête, des fleurs et de la verdure.

Les maisons, aux portes ouvertes, accueillaient amis, voisins et parents : habillés de leurs plus beaux vêtements, ils se rendaient visite et s’échangeaient le vœu traditionnel, en judéo-arabe : terbhou ou tsaadou. Moment privilégié où les jeunes hommes et jeunes femmes pouvaient se rencontrer, la Mimouna favorisait les échanges de cadeaux entre fiances et la rencontre officielle avec les beaux-parents.

Le lendemain a lieu un pique-nique dans la nature au bord de l’eau, rappelant la traversée de la mer Rouge et le renouveau printanier. Dans certaines communautés, les arbres sont bénis.

JC, au Maroc il semble que personne ne les ai chassés ? (Jacques Barozzi)

Le pogrom d’Oujda de 1948 donne quand même à réfléchir…

Mais à Marseille, la jeune génération elle est plus beur désormais qu’italienne, JC, et plus éclatée que structurée, non ?

u. tout ce que vous dites à 17h08 est faux !

« Quelle forme ? autant parler du vide… »

Et vous voulez écrire un roman, ML !

Il se s’agit que du sens de l’arrêt de la Cour de Versailles, Mauvaise Langue, et de la mauvaise interprétation qui a pu en être faite.

Point final.

Pour le reste, vous savez que j’aime lire vos propos en matière de philosophie de l’histoire, même si ces deux mots vous vont aussi bien qu’un string à un ultra-orthodoxe! Je plaisante, je plaisante…

u., là où nous voyons de la propagande, ML lit la Vérité. Rien à dire, il n’y a plus qu’à fermer les bancs…

un ultra-orthodoxe en string, à quoi le reconnait-on ?

A ses papilottes, s’il est juif, mais s’il est musulman ou catholique ?

Baroz « qui les a comme avalés ! »

Au début des années 60, à ceux d’Afrique du nord désireux de s’installer là-bas, il était dit : « on n’a pas besoin de métèques »

(Et il est clair que jc est raciste, un faf qui comme les marines déteste les Arabes,les nouvelles cibles du fhaine, il se sert du conflit israélo paletsinien et de l’intégrisme mulsulman pour répandre sa haine, c’est un malade comme tous les mecs fhyène

Cela dépend de la nature et de l’ampleur du business ! Il est certain que le « logiciel » a changé et que l’absence de formation se fait sentir au niveau le plus bas : ça plombe pour rien…

Eli Barnavi se trompe aussi quand il fait une symétrie entre un nationalisme juif qui serait le sionisme et le nationalisme arabe. Or, comme le rappelle à juste titre Pierre Manent La Raison des nations, il y a une espèce d’empire arabe sans empereur qui pour cette raison, oscille sans arrêt entre l’idéologie de la Ouma impérialiste et ce nationalisme arabe palestinien qui contient dans sa charte des références contradictoires à la Ouma islamique. Donc tout cela est loin d’être symétrique. Et, comme le dit par ailleurs Eli Barnavi lui-même le sionisme a rempli son rôle dans la création d’un Etat juif, et il s’agit maintenant d’autre chose que d’un nationalisme juif, le sionisme est devenu caduque, il ne sert plus à rien. Tout cela n’est pas simple. Mais les esprits simplistes de la propagande propalestinienne veulent toujours tout réduire à des schémas primaires pour esprits primaires, qu’ils sont, eux, en effet.

Robert !

quelle joie de vous savoir parmi nous ! on parlait de vous ce matin, avec vous d’ailleurs, louant la sureté de votre jugement d’humaniste carte bleue…

Pauvre robert… Encore un plouc qui vient se mêler de ce qu’il est bien incapable de comprendre.

Remarquez, Mauvaise langue, que la situation que la Cour de Versailles ne fait que décrire (les devoirs de la puissance occupante) permet à la fois de justifier une opération comme le tramway de Jérusalem, même si le but explicite est de contribuer à l’extension des colonies, mais aussi de la rappeler à ses obligations, comme lorsqu’elle ferme les yeux volontairement sur la dégradation urbaine de Jerusalem Est.

J’ai vu ça de mes yeux, en compagnie d’un ancien vice-maire israélien (M. B.): producing decay…

Au hasard pour vous rafraîchir la mémoire sur cette « négligence »:

http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2012/05/The-Poverty-Policy-in-East-Jerusalem_ACRI_May-2012_ENG.pdf

ML, ce que j’ai vu aussi sur la télévision juive de langue française, obligeamment mise en ligne par vos soins, c’est que les femmes sont interdites du Mur des lamentations ! Pour quelles raison ?

raisons, pardon

Concernant le vice-maire en question, Meron Benvenisti, qui vit naturellement cette histoire comme un drame personnel, voyez si vous aimez l’histoire son excellent « Sacred Landscapes » (U. of California P?2000).

C’est plus utile, sur cette histoire, que les ideal-types de Manent, un très bon philosophe qui serait surpris que vous le mobilisiez sur cette question qui n’est pas la sienne…

Jacky, ne fais pas semblant de t’interesser aux femmes juives : nous savons tous où penche ton coeur dépravé …

Mais il n’y a pas plus de colonies qu’il n’y a de territoires occupés. C’est ce que vous êtes incapable de comprendre et d’introduire dans les données de votre logiciel pour penser les problèmes de ce conflit. Vos données de départ sont éminemment idéologiques, et contre les Israéliens évidemment. Comment s’étonner que vos conclusions les confirment…? En vous se conjugent deux éléments qui font de vous un fourbe conscient donc coupable : un ignorant volontaire du droit international et un esprit très prétentieux qui prétend mieux savoir que tous de quoi il ressort avec votre petit air pincé et arrogant qui ne trompe personne.

La trajectoire de juifs d’Algérie partir de la conquête est particulière, en ce sens qu’en leur donnant la nationalité française le décret Cremieux a crée pour le plus modestes d’entre eux qui n’étaient ni commerçants ni possédants ,un appel d’air vers la ‘administration .

Et c’est ainsi que s’est constituée , progressant dans la hiérarchie administrative de génération en génération une classe moyenne nombreuse de fonctionnaire juifs ,postiers instituteurs ,employés de préfecture. Ce monde était marqué par une forte endogamie les, couples juifs d’instituteurs, de postiers ou mixant des appartenances à des administrations différentes etaient la regle

Ces gens etait regardés avec un certain mepris condescendant par la bourgeoisie commerçante installée dont l’univers culturel différait à maints egards

Si j’avais eté universitaire j’aurais aime faire un travail sur la naissance ,le développement et les mentalités de cette strate du judaïsme algérien ,qui n’a pas d’equivalent au maroc ou en Tunisie

m’enfin, puisque LML n’arrête pas de nous dire que nous sommes tous des ignares, m’enfin laissez-le s’empêtrer dans ses con-victions, nous sommes tous sur son mur des cons

Baroz, vous voyez bien que vous pervertissez tout ce que vous croyez voir !

Si vous étiez un peu plus curieux et un peu mieux informé, vous auriez pu voir à Jérusalem au Kotel (Mur des Lamentations) que les femmes ont toute leur place pour venir y prier. Elles sont simplement séparées des hommes comme à la synagogue.

Ce sont des ultra-orthodoxes(c’est-à-dire un groupe ultraminoritaire que vous gonflez artificiellement parce que ça arrange votre haine des Juifs) qui ont manifesté leur hostilité à les voir prier au Kotel. Mais chaque jour que D.ieu fait, les femmes prient au Kotel et sans que personne n’y trouve à redire dans 99, 99% de la population israélienne !

Sigismond, je n’ai pas de mur des cons, mais si j’en faisais un, vous y auriez une bonne place, c’est sûr…!

Bon mais le mec, il est sur la structure de l’état, mais de l’état français ! Comme l’Etat français, quoi, mais maintenant… Pour l’état israélien, il y aussi des bouquins qui sont écrits, comme dirait Donnadieu, mais par d’autres mecs, forcément…

« Ce sont des ultra-orthodoxes »

Ces poilus sont poilants!

…

…toujours et toujours,…

…

…le fait accompli des colonisations,…

…aux justifications morbides,…

…

…des mutations des nazis-juifs,…

…hérétiques du capitalisme,…

…et autres sans-culottes en merveilleuses et extraordinaires de tout Show-spectacle-abrutis,…

…

…si les colons ( forcés ) on découvert les Amériques bien propre au naturel Vert-Bio avec leurs indiens et Manitou,…

…les extra-terrestres ne risquent pas de nous rendre visite,…avec toute la pollution et la porcherie qui y règne,…

…

…justifié mutation civilisation androïde,…

…Dieu,…l’homme à eu son temps,…sale insecte abjecte,…que j’ai crée,…etc,…avec des Panzanni,…à la sauce,…goûter voir,…si votre bordel est bon,…etc,…Ah,…Ah,…

…

qu’est-ce que je vous disais, ah ‘tain ce LML

De toute façon, les Palestiniens ne feront jamais la paix avec Israël parce qu’ils ont plus d’intérêt à maintenir un conflit qui leur rapporte les gros sous (la nomenclatura palestinienne j’entends) de l’aide internationale. Au fond, les Arabes ont toujours vécu de rapine, de pillages, faisaant travailler les autres pour eux. Ils n’ont jamais rien fait du désert tellement ils sont paresseux. Et ils ne voient pas pourquoi ils changeraient aujourd’hui, et se gêneraient puisque la gauche européenne et les âmes mortes qui pourrissent dans leur moisissure de leur esprit étriqué et arriéré au point d’ignorer que le droit international accompagne peu à peu la mondialisation, leur tressent des couronnes de rois des ordures et de la pègre arabe qui se fout pas mal du peuple palestinien, dont on ne parle jamais. Là aussi, l’histoire le retiendra contre les gauches européennes comme une circonstance aggravante de leur profonde ignominie, veulerie, bassesse, ignorance crasse et pour tout dire dégueulasserie de petits merdeux.

« Si vous étiez un peu plus curieux et un peu mieux informé, vous auriez pu voir à Jérusalem au Kotel (Mur des Lamentations) que les femmes ont toute leur place pour venir y prier »

Oui,mais en silence.Alors que désormais elles pourront le faire à voix haute,comme les hommes…

votre dernier post est tout simplement dégueulasse et, en plus, vous ne démontrez rien, que dalle… rien que le racisme le plus total (« les Arabes ont toujours vécu de rapine et de pillage »), bonjour à Marine le Pen

ça t’empéchras pas trouducl de keupu de lui lécher les burnes a dracul quand ça t’arrangera et a lassouline de me biffer quand ça larrange..certes pas pour me dire qu’il sauve ma répute

« De toute façon, les Palestiniens ne feront jamais la paix avec Israël parce qu’ils ont plus d’intérêt à maintenir un conflit qui leur rapporte les gros sous (la nomenclatura palestinienne j’entends) de l’aide internationale »

Tout est dit dans cette phrase ! Inutile d’en rajouter … Les palestiniens, prenant les occidentaux pour des cons (à juste titre) ont réussi un tour de force : faire passer des terroristes pour des victimes et les victimes, Israel, pour l’agresseur !

(faut dire que la lucidité occidentale après plusieurs guerres mondiales s’avère salement affaiblie ….!)

a moins que sigismond ça soit gaga..putain du dommage collateral encore

T’es simpliste, Sigismond ! On peut partager des situations sans adhérer au tout : exemple classique, Adolf était végétarien…

et le JC qui ramène sa fraise !!! Heil, mon gars

Tout est dit dans cette phrase ! Inutile d’en rajouter

si au moins c’était vrai jioé..mais non tu causes tu causes..

Je cause, je cause…j’ai de bons maîtres…!

Heil, Sigismond ! ça va comme tu veux ?

Si j’avais eté universitaire j’aurais aime faire un travail sur la naissance ,le développement et les mentalités de cette strate du judaïsme

jicé aurait trouvé ça vachement plus utile qu’iter et la fusion froide..raz le cul des fonbronne

Sant’Angelo Giovanni dit: 10 mai 2013 à 18 h 22 min

…les extra-terrestres ne risquent pas de nous rendre visite,…avec toute la pollution et la porcherie qui y règne,…

Faut voir, ils ont peut-être des systèmes pour nettoyer au galop sans tout casser…

très bien, merci… je vous laisse à votre bave, attention à ne pas trop salir vos bottes et n’oubliez pas de claquer des talons

…

…encore de la chimie mondialiste aux intérêts par vases communicants,…

…

…Non pas sur la tête le pot de chambre,…

…Ah,…d’accord, tu tire la chasse,…pour mériter un bain de foule,…Ah,.Ah,…etc,…

…

Bougboug, faut avouer que certaines questions m’interessent plus que d’autres : la connaissance de la matière par la raison humaine, beaucoup plus que les divagations de l’esprit humain sur des pbs sans intérêt !

Sigismond… des « bottes » …. Par cette chaleur, vous rigolez ?!

« Au fond, les Arabes ont toujours vécu de rapine, de pillages, faisaant travailler les autres pour eux »

Anti-simpliste, vous n’aimez pas les bons caricaturistes ? vous avez tort, il y en a d’excellents ici …

Ne soyez pas si pavlovien !

Il est à tout le moins déplumé, quand même, ce square…

le mot protocole n’a pas été sorti, ni la mise en

parallèle de cette tale avec la tombe: avec qui on est enterré, comme si bien des hommes n’épousaient pas juste aux derniers jours de leur vie et dans rivalité d’amour et de haine de femmes et d’enfants : et pour le juifs’il a ou n’a pas un fils pour dire le kaddish ?

ce n’est pas rien cette histoire de femmes , dans les questions de judaïsme et toutes les femmes en ont tôt ou tard une certaine conscience : qui peut contribuer à le aider à poser de bonne questions plutôt que de collectionner des collectionneurs de rosebuds

Bon, ce n’est pas parce que ML en perd ses plumes parce qu’il est complètement endoctriné par les papillotes et les perruques qu’on ne l’autorise même pas à porter – non, seulement les papillotes – parce qu’il n’est juif qu’à 1/8 (?) notre gros lapin albinos (!), qu’il faut se dispenser d’un peu d’analyse de discours rigoureuse.

U. , l’exercice vous séduit , à vous l’honneur … (éventuellement , je m’y colle si vous me jurez sur l’HONNEUR – il y aura des témoins … – que vous n’abuserez plus de tarte aux pommes et autres compotes et tisanes de jésuite, mauvaises à votre équilibre …

.

rien ne me semble plus sujet à débat que cette opposition entre créateurs et interprètes, si féconde soit la problématique .(je n’ai donc pas écouté Steiner qu’on dit l’idole d’onclassouline

comme c’est triste ces histoires d’idole :

Il est à tout le moins déplumé, quand même, ce square…

vous ^tes toujours en manque de noms d’oiseaux : il va y avoir prochainement des cour en H pour

les orthoblancs

« Au fond, les Arabes ont toujours vécu de rapine, de pillages, faisaant travailler les autres pour eux »

Faut voir, parce que les Arabes y en a pas mal dans les déserts, et alors là, dans les déserts, pour les rapines et a fortiori les pillages, vu que le casuel du désert c’est surtout qu’il y ait rien dedans…

oiseaux pour Sergio

http://www.thisiscolossal.com/2013/03/luminous-wire-birds-installed-by-cedric-le-borgne/

I.ri dit: 10 mai 2013 à 19 h 56 min

des cour en H

Il y a l’Escurial, en forme de grille de saint Laurent pour mieux cramer…

oiseaux out to eat

http://www.thisiscolossal.com/2012/11/birds-on-twitter/

(Sergio, « déplumé » .. .

je ne voudrais pas vous affliger, mais il y a des oies pour lesquelles quelques jolies plumes au chapeau ne sauveraient rien . Proposez-leur de nous faire l’éloge du roti de porc au pommes ou du foie de veau, voire la rate façon bouillon .. )

I.ri dit: 10 mai 2013 à 20 h 00 min

oiseaux

Faudrait les faire en holographie ça rendrait bien… Enfin maintenant qu’on a les imprimantes 3D…

Daaphnée dit: 10 mai 2013 à 20 h 04 min

il y a des oies

Il y aurait bien celles de Nord, mais bon, puisqu’il y a des malintentionnés iconoclastes qui croient que Ferdine c’est pas historique…

« Au fond, les Arabes ont toujours vécu de rapine, de pillages, faisaant travailler les autres pour eux »

Au fond le petit désagrégé ne fait que transposer les caricatures anti-juives du Sturmer.

En ce cas, Sergio, mieux vaut regarder le Egon Schiele qui apparaît en marge du lien donné par I.ri .

Ferdine, lui qui aimait masser les danseuses, y aurait jeter un oeil … En plein dan le mille de l’histoire de son temps .

(que voulez-vous, il y a des imbéciles pour croire qu’un regard particulier sur sa propre époque n’est pas un regard sur l’Histoire, recevable.

Mauvaise conception de la source, fut-elle diluée dans une fiction , et de son éventuelle exploitation ! )

( tiens un peu de jazz « ethnique » sur fip

http://www.fipradio.fr/ )

« Proposez-leur de nous faire l’éloge du roti de porc au pommes »

Dafnoz

Ben voilà, enfin belle image de Chaloux.

Quand elle veut, elle peut.

« De toute façon, les Israëliens ne feront jamais la paix avec la Palestine parce qu’ils ont plus d’intérêt à maintenir un conflit qui leur rapporte les gros sous (la nomenclatura israëlienne j’entends) de l’aide étasuniennes »

Je n’arrive pas à savoir qui a écrit ça le premier, LML ou JC ?

Quelqu’un peut m’aider ?

(tiens, ML, vous que je trouve très endoctriné, vous devriez lire H.Arendt sur le totalitarisme. Bon, c’est un peu pénible à lire parce que c’est traduit de l’américain et qu’elle pense en allemand – le verbe en queue de phrase, etc ..- mais ça vous (re)-met les idées en place, en moins de temps qu’il n’en faut pour vous le dire ..)

Iconographie, même si les affinités que j’éprouve envers un tel ou tel vous échappent … surtout parce qu’elles vous échappent, sont d’autant plus fondées .

Il y a des intelligences qui possèdent la qualité de pouvoir se rejoindre quand bien même la petite raison – celle qui s’enracine dans les convictions ou les croyances – les opposeraient.)

opposerait

« Il y a des intelligences qui possèdent la qualité de pouvoir se rejoindre »

Dafnoz

Euh, pour ce pauvre Chaloux il ne faut pas que vous confondiez intelligence et confiture ou alors………c’est une confusion.

Les références et l’usage qu’on en fait sont une chose, les comportements en terme d’aptitude à la communication en sont une autre.

A mille lieues de dérapages

qui n’ont même plus l’heur

de surprendre ici-bas,

il pouvait être intéressant

de se pencher sur ce qui fonde

le tribunal de Versailles

à statuer sur l’exécution

d’un contrat d’équipement

hors du territoire français.

La recevabilité devant la dite

juridiction a quand même été

cherchée jusqu’en cassation !

Caractéristériquement.

« profonde ignominie, veulerie, bassesse, ignorance crasse et pour tout dire dégueulasserie de petit merdeux. » (rédigé par LML)

Je ne savais pas LML à ce point doué pour l’autoportrait.

De toutes les façons, plus le temps passe, plus la question d’Israël devient périphérique et bientôt une perte de temps et d’énergie ..

« Sigismond, je n’ai pas de mur des cons, mais si j’en faisais un, vous y auriez une bonne place, c’est sûr…! » (rédigé par LML)

Comment ça,il n’a pas de mur des cons ? Il n’a pas de mur des cons ? Il n’a pas de mur des cons !

« Polémikeur, vous êtes-vous rendu compte qu’il existe une source d’information qui s’appelle Internet ? Vous êtes con ou quoi ?… » (rédigé par LML)

C’est pas possible ! Il se shoote à quoi ?

JB 21h09 ce genre de phrase conserve toutes les chances de se reproduire tant qu’aucune loi contre le cumul des mandats ne sera voté, on se demande à qui il pense.

Je n’ai pas de mur des cons non plus ni le temps ni la compétence, est-ce que je risque gros?

enfin plus gros que ML sur un pied?

…

…il faut pas en faire un monde,…

…

…du moment qu’on peut s’exprimer,…

…y en à qui se lâchent, comme sur une terre conquise, vidée d’objectivités consensuelles,…

…Oui,…c’étaient déjà un autre monde,…etc,…

…

Sergio, le square est déplumé, parce que c’est l’hiver, mais il ne manque pas d’arbres, vénérables et variés, j’ai donné la liste plus haut : le saule pleureur est tout au fond en proue du navire du Vert-Galant. Beaucoup d’amoureux se donnent rendez-vous en ces lieux, voir le film de Léo Carax, Les amants du Pont-Neuf, en grande partie tourné en… studio !

Une vue moins déplumée

http://www.atkielski.com/PhotoGallery/Paris/General/SquareVertGalantSmall.html

Je ne fais que redire quasiment aux mots près ce que déjà Laurence d’Arabie disait lui-même aux Arabes, qu’ils n’étaient que des tribus de pilleurs vivant de rapines sur le dos des autres et qu’ils ne seraient jamais une grande nation arabe. L’histoire lui a donné raison. La nomenclatura palestinienne le confirme, qui ne forme qu’une pègre arabe qui profite de la manne internationale pour prospérer sur le dos du peuple qu’elle maintient dans la misère tandis qu’elle se vautre dans le stupre et la corruption. Ce n’est que la perpétuation de la tradition arabe via cette ordure d’Arafat qui s’est mis quelques bon petits milliards de dollars de côté en Suisse avec l’argent de nos impôt et les menaces de propager la terreur en Europe. Résultat : on a la guerre avec le djihad et la terreur nous menace en France. C’est comme avec Munich. L’histoire n’est qu’un éternel recommencement, sur le ton de la farce comme disait Marx. Et avec comme spectateurs qui applaudissent des deux mains tous les ploucs de franchouillards dont certains ici parmi les plus ignares et les plus comiques.

…

…portrait d’Alice Brandon épouse du peintre Nicholas Hilliard, âgée de 22ans ,1578,…

…

…çà c’est , un beau bout de petit diable, à qui l’on donne le bon Dieu sans confessions,…

…

…agrandie et imprimé, c’est beaucoup plus beau que sur » Inernet « ,…ceci dit en passant,…

…femme probablement aussi belle que celle de Rubens,…

…comme quoi, l’art, le véritable,…ne se perd pas en conjonctures,…d’artistes, ou de lettrés,…

…le goût,…Oui,…et pourtant, elle ne montre rien,…encore,…

…

…et dire que cet artiste avait encore le temps de faire des » miniatures « ,…quelle maîtrise de soi,…il pouvait ouvrir salon,…d’agrégés,…aux cultes,…etc,…

…

…de la cul – ture,…si encore y a une terre de sang – dragon à poils de chimère,…etc,…Ah,…Ah,…

…au suivant,…envoyer,…

Jacques Barozzi dit: 10 mai 2013 à 22 h 11 min

le square est déplumé, parce que c’est l’hiver

Justement ! A Paris ils sont normaux les bancs sont vides ; mais Nancy, on n’y pourrait trouver la moindre place ! Archifous ces gars-là c’est pas des êtres humains comme reconnus par la communauté scientifique…

L’histoire des Arabes et leur apport à nos civilisations est aussi riche et variée que celle des Juifs, ML. Les clichés réducteurs que vous utilisez sont de la même eau nauséabonde que ceux accolés aux Juifs depuis la nuit des temps. Indigne un homme pensant se réclamant de Pascal ! Et notez que je reste poli, contrairement à vous qui recourez facilement à l’insulte…

Indignes d’un etc…

Il me semble avoir connu la place Stanislas désertée en hiver, Sergio ? En revanche, pas la belle brasserie art déco, du côté de la gare !

…

…Alice Brandon, Hilliard,…vaut mieux ajouté le nom de son mari,…de la renaissance,…

…

…de toute façon,…elle pourrait dire, j’était plus qu’un portrait,…et il ne me reste que ce portrait,…quel monde,…l’éternité,…etc,…

…

Jacques Barozzi dit: 10 mai 2013 à 23 h 00 min

L’histoire des Arabes et leur apport à nos civilisations est aussi riche et variée

ha ben oui ils ont inventé les maths ! On serait bien tranquille…

Jacques Barozzi dit: 10 mai 2013 à 23 h 04 min

Il me semble avoir connu la place Stanislas désertée en hiver

C’est vraiment cisaillant ce qu’il y a de mecs assis à n’importe quelle terrasse par des froids pires que dans Chalamov… Même des femmes ! Des téléphones elles se rendent compte de rien elles pépient… Et sans le moindre prétexte pas pour non-fumer ni rien ! Ils ont un sang spécial moi je dis ici…

Toulouse a gagné !.

@ Daaphnée

« que vous n’abuserez plus de tarte aux pommes »

Quand même, les recettes de George Sand…

…

…çà nous fait une belle jambe,…on attend la deuxième,…sans jarretelles,…en kimono,…etc,…

…

« mecs assis à n’importe quelle terrasse par des froids pires que dans Chalamov… »

Ceux qui ont des oreillettes et une petite valise en carton à côté, c’est les vrais sages, patron.

Mal barré,

l’homme est-il?.

n. de s. dit: 10 mai 2013 à 23 h 42 min

Ceux qui ont des oreillettes et une petite valise en carton à côté, c’est les vrais sages

Boh c’est infesté de hiérarchies pareil itou ! Avec des armes des vraies, des charges qui se rachètent pire que Fouquet au parlement…

Ainsi,

Méritent-ils,

les Juifs,

de supporter le LML !.

un tel défenseur,

pas de chance !.

…

…bonne soirée,…l’histoire Hilliard sous les ordres de son monarque,…dans quel panier la miniature pour l’ambasadeur,…etc,…

…Oh,…la, la,…Oui,…Alice Brandon,…quel roman,…çà doit être,…

…pas touche, le vernis prend son temps,…etc,…

…

…

…Sergio,…Fouquet au parlement,…facile en besognes,…et queues d’histoires,…en renaissance,…etc,…

…

« Jacques Barozzi dit: 10 mai 2013 à 17 h 44 min

un ultra-orthodoxe en string, à quoi le reconnait-on ?

A ses papillotes, s’il est juif, mais s’il est musulman ou catholique ? »…,

pas bien grave ;

De la merdre uniquement !.

Comme d’hab :

un connard avec son verbe comme le LML.

@ scandale en vue dit:8 mai 2013:

« un nom français ou francisé: Stern n’est pas un nom français ni francisé ! »: Même les nazis ou Vichy, n’avaient pas pensé, en dehors des prénoms, à obliger les Juifs à traduire les patronymes…

Stern est un patronyme juif-français, faut vous y faire !

Oui, la vérité d’un homme,

de Chalamov coûte !.

Schit,

son dernier crouton fut !.

– 40°, et je vous emmerde !.

Saloperie,

à crever pour un crouton,

tristesse…

Mais,

affirmer lors il était impossible,

que « OUI, j’ai vécu »,

seulement témoigner,

survivant !.

Facile, cette photographie,

si simple d’un mouvement d’index,

mais quand même,

Plaisir !.

пожалуйста

But ;

gogolito de LML,

éviter de Gogol,

d’utiliser les « Âmes mortes ».

Mal séant !.

Jacques Barozzi dit: 10 mai 2013 à 23 h 00 min

Mais quel rapport entre ces voyous de palestiniens et les heures glorieuses du royaume d’Al Andalou ?

Vous devriez tout simplement avoir honte de seulement oser comparer cette racaille et sa tradition de pillards et de terroristes qui jadis ont fait fuir les Juifs d’Espagne vers le nord dans la vallée de l’Ebre aux esprits raffinés qui ont donné naissance dans le sud à la poésie arabe andalouse et qui n’ont aucun rapport avec elle.

Rh bien, puisque à l’occasion de ce billet les erdéliens ont récupéré l’un des plus idiots et chauvins de leur grands amis amateurs d’art , qui n’a pas encore compris que strass,( comme le philosophe,et voir google pour mieux comprendre ) n’est pas sras,j’ai bien l’honneur de vous laisser à vos plaisirs branchus , et vos jouissances sur ordonnances de sqaws’re) assulinien-ne-s

Ce pauvre débile de B qui ne connaît qu’un seul mot en russe (s’il vous plaît) et qui le met à n’importe quelle sauce… Affligeant ! À lire certains ici, on a l’impression d’être dans Vol au-dessus d’un nid de coucou.

До свидания

Il en connaît deux alors…

@Baroz

pour ne pas mourir idiot :

http://www.akadem.org/sommaire/themes/politique/geopolitique/revoltesarabes/laicite-et-revolutions-arabes-22-02-2012-30649_4345.php

Au glébeux, il dit :

« oui, tu as entendu la voix de ta femme et mangé de l’arbre,

dont je t’avais ordonné pour dire : ‘tu n’en mangeras pas’.

Honnie est la glèbe a cause de toi.

Dans la peine tu en mangeras tout les jours de ta vie.

Elle fera germer pour toi carthame et chardon : mange l’herbe du champ.

A la sueur de tes narines, tu mangeras du pain

jusqu’à ton retour à la glèbe dont tu as été pris.

Oui, tu es poussière, à la poussière tu retourneras. »

Entête 3, 17/19.

S’il est une catastrophe, donne être pour être,

œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,

stigmate pour stigmate, blessure pour blessure, plaie pour plaie.

Exode : 21, 23/25 !.

« Ce pauvre débile de B « ,

SVP, pauvre LML,

c’est :

Bravo, Oscar, November, Uniform, X-ray !.

Il est vrai que ce jour :

c’est Week-End.

Pas trop difficile la semaine vacancière !.

« Jacques Barozzi dit: 10 mai 2013 à 23 h 04 min

Il me semble avoir connu la place Stanislas désertée en hiver, Sergio ? En revanche, pas la belle brasserie art déco, du côté de la gare ! »

Belle place,

quant à la brasserie,

n’est elle point du groupe FLO, Now ???.

Oh, Mr Bougareau,

lors le droit n’y est point,

le gauche sera…

Au fil de l’eau,

si ne suis pas perdu en mer,

mes cendres,

y disparaîtront !.

Salutation.

Et encore une fois ;

Nitchevo, Nitchevo, Nitchevo :

Silence !.

Ce n’et pas ma nationalité française (de naissance dit l’état civil) qu’émeut en moi cette photo, ni mon amour pour Paris,que je reconnais sans voyelles sans qu’on me sonne

sans qu’on me sonne, pour des amours de juju,

des amours de jupien

rebrodés à la rdl en I love

by jove

Ô les grand coeurs d’autruichiens

ce n’est pas

738

commentaires