Ce dont les Français n’ont plus idée

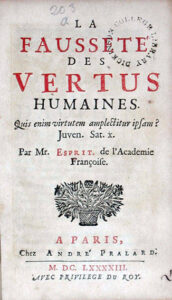

Il faut autant d’audace, d’imagination, d’inventivité, de créativité et de goût du risque pour rééditer que pour éditer. Mis à part le cas le plus courant de la réédition en format de poche un an après la parution en édition originale, c’est à chaque fois un pari. Comme un défi que l’éditeur se lance à lui-même. Il s’agit le plus souvent de révéler à une, ou parfois deux, générations de lecteurs une œuvre qu’ils n’ont pu croiser en son temps faute de maturité. Les éditions Séguier en donnent un bel exemple ces jours-ci en relançant en librairie sans en soustraire ni y rajouter la moindre virgule La Fausseté des vertus humaines (560 pages, 22,50 euros) originellement publié en 1996 (et la première fois en 1678). Cinquante-six chapitres dans lesquels elles sont pulvérisées après avoir longtemps trompé leur monde sous le masque de l’illusion et de l’hypocrisie, qu’il s’agisse de la tempérance, de la pudeur, du mépris de la mort, de la gravité, de l’indulgence comme de la clémence, de la prudence, de la douceur, de la reconnaissance et même, ô surprise, de la « débonnaireté ». De quoi inviter à faire un pas de côté et à se méfier lorsqu’elles nous assaillent en souriant avec une certaine assurance.

Ce livre peu connu d’un moraliste du nom de Jacques Esprit (1611-1678), académicien qui collabora à l’élaboration de ses maximes par le duc de La Rochefoucauld, régale par son iconoclasme et son irrévérence sans que jamais son style ferme et tenu n’en souffre. Un bonheur n’arrivant jamais seul, cet ouvrage dont la nouvelle couverture reproduit opportunément le tableau de Lorenzo Lippi « Allégorie de la simulation » (vers 1640), est précédé d’un bienvenu « Traité sur Esprit » signé par son exhumateur, l’un des écrivains français les plus intimement familiers du Grand Siècle, Pascal Quignard. Bien davantage qu’une simple préface, l’éditeur nous offre là un véritable essai d’une cinquantaine de pages sur ce biterrois au patronyme prédestiné qui avait nourri la folle ambition de prendre à contre-pied la morale humaniste dans sa totalité. Il voulait être l’opposé de Sénèque-le-sermonneur en posant comme postulat que tout le monde ment et se ment. Dès lors, il est aisé de considérer que nos vertus ne sont que des vices déguisés… Le genre de livres que l’on aimerait offrir en visitant ses amis à condition de s’assurer auparavant de leur absence de susceptibilité.

L’autre réédition que l’on se plait à saluer en cette « petite rentrée » ne nous fait pas quitter l’époque. Hommage à notre langue magnifiée par les gens lettrés sous l’oeil du roi, société de grandeur malgré les guerres, violences et misères, elle nous engage à ne plus éprouver de honte à dire tout haut son goût pour la langue du Grand Siècle. C’est qu’elle se porte mal en nos temps de vulgarité triomphante. Une odeur de naphtaline nimbe le souci de la langue ; il n’en faut pas davantage pour passer pour affecté. Louons donc les éditions du Cherche-Midi d’avoir rassembler dix portraits d’Ambroise Paré à Saint-Simon sous le titre Grandeur de l’esprit français (1380 pages, 39 euros) et la signature de Jean-Michel Delacomptée (1948). D’authentiques tableaux vivants brossés dans une langue splendide, ce qui est bien le moins pour ressusciter La Fontaine, Racine ou Bossuet. Toute autre manière les eut offusqués. Pour la plupart publiés entre 1992 et 2012 chez Gallimard dans la regrettée collection « L’un et l’autre » dirigée par J.B. Pontalis, ils témoignent ce que Delacomptée y a créé son propre genre, ce qui est donné à peu d’écrivains de Tite-Live à Sainte-Beuve en passant par La Bruyère et Mme du Deffand. En effet, ses portraits littéraires ne relèvent pas de la biographie mais de quelque chose d’hybride convoquant une érudition d’historien et une acuité d’essayiste afin de les soumettre aux règles du récit bien tempéré. Il n’est pas de plus bel et de plus savoureux hommage (car il a la dent dure) à l’éclat et l’élégance de la langue française à son meilleur- et il y a une certaine cruauté à faire figurer un tel volume en pleine floraison de premiers romans qui ne peuvent que souffrir de la comparaison. D’autant qu’il est enrichi d’une préface de Chantal Thomas qui rend parfaitement justice à son culte du détail, à sa défiance vis-à-vis du « carcan chronologique » et à la liberté dont il use pour emmener son lecteur dans une autre temporalité. Louons un livre si élevé qu’il nous permet de changer de contemporains. C’est peu dire à quel point ce livre qui en contient tant d’autres est une merveille.

La manière Delacomptée est avant tout une écriture très soignée mais dans la légèreté et la grâce, appuyée sur une connaissance sans faille du milieu, baignée par une puissante imprégnation de l’époque. une sorte de portrait en vérité, un peu dans l’esprit du Saint-Simon l’admirable que donna José Cabanis en 1974, traversée des âges et hommage à ce qui se perd, donc, avant tout, à notre langue. L’essentiel de la vie y est bien mais par petites touches, loin de tout souci d’exhaustivité. S’agissant de Bossuet par exemple, il ressuscite à sa façon l’exceptionnel écrivain, mais ne conservant qu’en arrière-fond l’évêque de Meaux, le conseiller d’État ordinaire, le précepteur du Dauphin, le premier aumônier de la duchesse de Bourgogne, le conservateur des privilèges apostoliques de l’Université de Paris, le supérieur du collège royal de Navarre même s’il lui suffit d’une phrase ou d’un paragraphe pour les faire revenir.

L’oeuvre de Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) ne souffrait pas la fiction. On y chercherait en vain un roman, une tragédie, un poème. Trop frivole, trop futile. Alors que les Sermons du Carême du Louvre, les Oraisons funèbres, notamment les plus fameuses, celles d’Henriette de France, d’Henriette d’Angleterre ou de Marie-Thérèse d’Autriche, resteront comme des modèles d’éloquence (« Madame se meurt, Madame est morte…« ), et que l’intensité poétique des Élévations sur les mystères marqueront à jamais ceux qui les lurent. Tous les canons du parler y sont contenus. Bossuet était du genre à lire les Pères de l’Église en grec avec la traduction latine en regard afin de la reprendre si elle dérapait. Bien qu’il se situât dans le camp des Anciens dans leur querelle contre les Modernes, il entendait secouer la langue pour lui retirer ce qu’elle pouvait avoir de pétrifié et de jargonnant en dépit de son activisme politique : sa lutte pour « le maintien de traditions authentifiées par leur poussière » et cette idée que la vérité d’un événement tenait à sa proximité avec son origine : » L’ancienneté validait ce que la nouveauté viciait ». Aujourd’hui, un tel écrivain passerait pour « réac » ou même « facho » et serait aussitôt liquidé car tout le monde n’a pas comme Bossuet le caractère si naturellement porté à la controverse, et les armes pour y triompher.

L’oeuvre de Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) ne souffrait pas la fiction. On y chercherait en vain un roman, une tragédie, un poème. Trop frivole, trop futile. Alors que les Sermons du Carême du Louvre, les Oraisons funèbres, notamment les plus fameuses, celles d’Henriette de France, d’Henriette d’Angleterre ou de Marie-Thérèse d’Autriche, resteront comme des modèles d’éloquence (« Madame se meurt, Madame est morte…« ), et que l’intensité poétique des Élévations sur les mystères marqueront à jamais ceux qui les lurent. Tous les canons du parler y sont contenus. Bossuet était du genre à lire les Pères de l’Église en grec avec la traduction latine en regard afin de la reprendre si elle dérapait. Bien qu’il se situât dans le camp des Anciens dans leur querelle contre les Modernes, il entendait secouer la langue pour lui retirer ce qu’elle pouvait avoir de pétrifié et de jargonnant en dépit de son activisme politique : sa lutte pour « le maintien de traditions authentifiées par leur poussière » et cette idée que la vérité d’un événement tenait à sa proximité avec son origine : » L’ancienneté validait ce que la nouveauté viciait ». Aujourd’hui, un tel écrivain passerait pour « réac » ou même « facho » et serait aussitôt liquidé car tout le monde n’a pas comme Bossuet le caractère si naturellement porté à la controverse, et les armes pour y triompher.

Tout pour la langue, cette langue de feu d’une implacable exactitude, un français d’excellence qui se voulait langue orale pensée par l’écrit, dont tous les aspects retenaient son attention, mais comme il n’était pas qu’un évêque de mots, que dire de sa pensée ? Héraut de la monarchie absolue, catholique dogmatique non moins absolu, négationniste des violences faites aux protestants, théologien obtus. Et prédicateur, ce qu’il faut entendre en conservant à l’esprit que la fonction valait prébendes et que le roi finançait généreusement la chaire. A ses yeux fort raides, tout affaiblissement de l’Eglise faisait le lit des libertins, rien de moins. Il faut comprendre sa haine des Anglicans comme une immense frayeur provoquée par leur refus de l’autorité et l’intense désir de neuf. Même la traduction en français que ceux de Port-Royal firent de l’Ancien Testament lui paraissait trop élégante, c’est dire. Mais que ne lui pardonnerait-on au nom de ses circonstances atténuantes : une vraie nostalgie des temps bibliques, la sincère conviction que la société des hommes des tous débuts était pure de ce qui la souillera par la suite et dont son siècle lui offre le terrible spectacle (les libertins bien sûr mais aussi le théâtre qu’il abhorrait). Et puis quoi, notre jugement sur son intransigeance s’atténue dès qu’on la met en balance avec l’extrême dureté de son meilleur ami, l’abbé de Rancé, qui fonda la Trappe dans la haine passionnée de la vie quand Bossuet, qui y séjournait parfois, n’aurait pour rien au monde renoncé au confort de ses propriétés et à l’affection de sa famille.

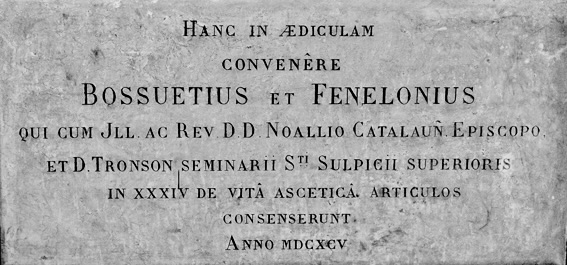

Jamais procureur, Jean-Michel Delacomptée a ceci de remarquable que son admiration demeure critique de bout en bout. Il se garde bien de verser dans l’hagiographie. Il s’est glissé en Bossuet comme Bossuet le fit en l’apôtre Paul lorsqu’il eut à composer son panégyrique. Il faut dire qu’avec Bossuet, le dossier est lourd. On ne prend guère partie dans l’hostilité qu’il nourrissait pour Mme de Lorraine, abbesse de Jouarre, la question de l’autorité épiscopale sur son établissement nous atteignant au fond assez peu. Mais dans l’affaire du quiétisme de Jeanne Guyon, autre cas d’insoumission, on se range plus volontiers du côté de M. de Cambrai que de celui de M. de Meaux, avec Fénelon plus naturellement qu’avec Bossuet, le Cygne plutôt que l’Aigle. Dans la violente polémique qui l’opposa au philologue Richard Simon, grand polyglotte et prêtre de l’Oratoire, on ne se sent pas davantage solidaire de Bossuet « crispé sur sa crosse et buté sous sa mitre ».

Jean-Michel Delacomptée n’en a pas moins composé un essai admirable, écrit en totale osmose avec les livres de ce temps-là, leur esprit et non leur lettre, un temps où il se souvient qu’on parlait d’oeuvres et non de textes. A croire qu’il l’a écrit au deuxième étage de la maison de la rue Neuve-Sainte-Anne à Paris où l’orateur sacré vivait lorsqu’il n’était pas à Meaux. On se prend à relire certaines pages, celles sur le salut par le silence notamment, et quelques lignes très personnelles, discrètement autobiographiques, qui sont une clé inattendue. De Bossuet on n’a retenu que la morale sévère. Est-ce ce qui rend pessimiste son inspiré portraitiste qui prévoit qu’en 2027, année du quatre centième anniversaire de sa naissance, il faudra se battre pour rappeler le prosateur qu’il fut et exiger sa célébration ? Inutile d’attendre cette date pour comprendre que sa prose est une langue si classique que les Français l’entendent désormais comme une langue étrangère.

Autre exemple, Saint-Simon. Notre auteur ne serait pas lui-même s’il n’avait organisé son affaire autour d’un point focal. Non un point de détail mais un moment isolé de manière privilégiée et arbitraire. Toute son énigme (Chantal Thomas utilise le mot en titre de sa préface) se ramasse entre 1739 et 1740 ; le duc de Saint-Simon vient d’achever la « Note sur la maison de Saint-Simon », hommage au lignage auquel il se vouait jusqu’alors ; il s’apprête à faire subir le même traitement à la Maison de La Rochefoucauld quand il modifie sa route et s’élance dans l’invention de son grand œuvre : les Mémoires, un océan de mots. 2854 pages plus loin, et dix ans après, il en sort ce chef d’œuvre qui nous dit tant de ce temps. L’auteur s’est longtemps demandé quelles raisons avaient profondément motivé ce saut décisif ; de même, on ne saura jamais vraiment ce qui s’est passé à la charnière de 1908-1909 pour que Proust, grand admirateur de Saint-Simon, passe insensiblement d’un projet de livre mêlant plusieurs genres (essai, souvenirs, récit) à un projet de roman, et de Sainte-Beuve à Combray. « A partir de quel moment un écrivain, chargé d’un projet longuement fermenté mais qui lui résiste, finit par se lancer et, d’une traite, le réalise ? Par quels méandres, et en quels circonstances, advient soudain ce qui se refusait à lui jusqu’alors ? » s’interroge l’auteur en explorant l’incertaine puissance censée agir son attitude.

Il n’entend pas nous le démontrer mais nous en éclairer par des intuitions, des chemins de traverse, des pistes oubliées qui tiennent le plus souvent à un mot chu et ramassé, ou un détail griffé dans le tissu de sa vie, toutes choses insignifiantes sous d’autres plumes mais qui prennent une allure nettement plus convaincante lorsqu’elles sont gouvernées par un tel souci de la langue. En trois traits, il brosse un portrait : dos rond, oeil de verre, ourlet démesuré des lèvres. Au passage, Jean-Michel Delacomptée nous livre l’argument d’une pièce de théâtre rêvée (avis aux amateurs !) : les trois jours et trois nuits au cours desquelles Saint-Simon, enfermé en huis clos avec le Régent, s’employa à le convaincre de rompre avec Mme d’Argenton qui l’asservissait, afin de reconquérir l’affection du Roi, son oncle. Le Régent, Philippe d’Orléans était son ami d’enfance et le demeura ; il avait d’ailleurs, dès l’entame de son projet, fixé la borne du souvenir à la mort de celui-ci. On le disait sociable, épris de conversation, passionné de protocole et de rituels, expert en grandeurs d’établissement, ce qui nous vaut de belles pages sur la comédie du tabouret ou le cérémonial public de la chaise percée.

La vraie grandeur selon lui ne devait pas être assise sur la fortune. Le duc n’était guère préoccupé de posséder des biens ou de jouir des plus hautes fonctions ; d’ailleurs, il en refusa maintes fois et des plus brillantes ; on dira que c’est plus facile lorsqu’on est né Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, pair de France, seigneur de nombreux fiefs, duc de Ruffec, comte de Rasse, gouverneur de Senlis, héritier des ville, citadelle et comté de Blaye en Gironde, préférant à tous ces lieux son château de La Ferté-Vidame à vingt-cinq lieues de Versailles. Grand cas est fait de l’ambassade extraordinaire qu’il conduisit en Espagne, sous la Régence afin d’y marier Louis XV, onze ans, à l’infante d’Espagne, trois ans. On ne trouve qu’une seule occurrence du mot « pute » sous la plume de Saint-Simon : « Cette pute me fera mourir » soupirait Marie-Thérèse, reine de France, épouse de Louis XIV, en regardant le Roi s’afficher avec la Montespan. Une édition partielle des Mémoires, publiée avec cette phrase pour titre, a fait un tabac en librairie il y a quelques mois. Au vrai, Saint-Simon piétine la syntaxe comme du bon raisin, avec un amour de la langue qui ne relève pas seulement de l’expertise ; il prend des libertés avec la grammaire ; il ne se relit pas quand bien écrit-il volontiers à la diable ; il ne se pique pas de bien écrire, noircit le papier en toute liberté, mais n’en demeure pas moins l’un des rares mémorialistes à être lu et relu, outre ses informations sur la vie de cour (souvent puisées dans le Journal de Dangeau) et ses anecdotes vachardes (son tableau du règne du Roi-Soleil est le plus cruel des monuments dans une chronique des dérèglements de la cour et du royaume qui n’en manque pas) pour la seule grâce de son style.

La vraie grandeur selon lui ne devait pas être assise sur la fortune. Le duc n’était guère préoccupé de posséder des biens ou de jouir des plus hautes fonctions ; d’ailleurs, il en refusa maintes fois et des plus brillantes ; on dira que c’est plus facile lorsqu’on est né Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, pair de France, seigneur de nombreux fiefs, duc de Ruffec, comte de Rasse, gouverneur de Senlis, héritier des ville, citadelle et comté de Blaye en Gironde, préférant à tous ces lieux son château de La Ferté-Vidame à vingt-cinq lieues de Versailles. Grand cas est fait de l’ambassade extraordinaire qu’il conduisit en Espagne, sous la Régence afin d’y marier Louis XV, onze ans, à l’infante d’Espagne, trois ans. On ne trouve qu’une seule occurrence du mot « pute » sous la plume de Saint-Simon : « Cette pute me fera mourir » soupirait Marie-Thérèse, reine de France, épouse de Louis XIV, en regardant le Roi s’afficher avec la Montespan. Une édition partielle des Mémoires, publiée avec cette phrase pour titre, a fait un tabac en librairie il y a quelques mois. Au vrai, Saint-Simon piétine la syntaxe comme du bon raisin, avec un amour de la langue qui ne relève pas seulement de l’expertise ; il prend des libertés avec la grammaire ; il ne se relit pas quand bien écrit-il volontiers à la diable ; il ne se pique pas de bien écrire, noircit le papier en toute liberté, mais n’en demeure pas moins l’un des rares mémorialistes à être lu et relu, outre ses informations sur la vie de cour (souvent puisées dans le Journal de Dangeau) et ses anecdotes vachardes (son tableau du règne du Roi-Soleil est le plus cruel des monuments dans une chronique des dérèglements de la cour et du royaume qui n’en manque pas) pour la seule grâce de son style.

L’hommage du portraitiste est à sa mesure car Jean-Michel Delacomptée, qui écrit en parfait accord avec la langue de ce temps, jamais ne verse dans le pastiche ni l’affectation. N’espérez pas trouver dans ce livre une analyse serrée de l’œuvre. Plutôt le reflet d’un instant biographique, mais qui en dit bien davantage en si peu de pages sur l’âme du gentilhomme campagnard de la Ferté-Vidame que tant de thèses obèses. Alors, pourquoi Saint-Simon (1675-1755) est-il passé vers 1739 de sa « Note sur la maison de Saint-Simon » à ses Mémoires, de la dette aux ancêtres à l’émancipation par le « Je », et de la politique à l’émotion ? « L’appel de la vérité, je crois. Et la grandeur ». Voilà tout.

Qu’importe au fond la vraie raison si cela nous a permis de méditer sur la perte d’un sentiment, et la manière dont son absence se fait ressentir par nos contemporains. Mais est-ce ainsi qu’un écrivain glisse vers son destin à défaut d’y basculer ? Difficile à expliquer, la grandeur, car, nous prévient Jean-Michel Delacomptée, nous en avons perdu le sens. La France et les Français d’aujourd’hui n’en ont tout simplement plus idée. Il y a quelque chose de vertigineux à placer cette perte de sens au rang de ces hapax de l’Ancien Testament dont nul ne peut assurer avec certitude ce qu’ils ont pu signifier. Saint-Simon assure qu’en ce temps-là la France « était de tout ». Mais peut-on partager la nostalgie de l’auteur pour la langue à son meilleur, dans l’éclat et le génie hérités du Grand siècle, sans pour autant regretter Versailles ?

1 345 Réponses pour Ce dont les Français n’ont plus idée

Oui, D, quand on regarde le ciel étoilé, oui, pour cette paix mais si on plonge don regard plus loinne pensez-vous pas comme Pascal : « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie. » ?

mais si on plonge son regard plus loin, ne pensez-vous….

J’aime bien le « et Ambroise Paré »….Comme s’il n’existait pas…

J’ai lu dans mon enfance les livres de la Comtesse de Ségur dans la Collection Nelson. Élégant format de poche.

Rendez-moi mes Nelson, pour l’amour du Ciel, rendez-les moi !😢😢😢

Cette pauvre fille ne connait que l’interprétation caractérielle.

Croire qu’explorer l’histoire c’est faire le lit de « l’extrême droite », est une idée d’une telle bêtise que Flaubert l’aurait adorée. Absolument hénaurme.

De l’utilité de lire aussi la prose des épaves.

《 Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie. 》

–

Le froid qui règne est également…glaçant !

Maria Tipo, certes du beau piano, pour moi terriblement fastidieux. Mais il est amusant de l’entendre quasi beethovéniser Scarlatti. Pablo, tu apprécies?

Chaloux dit: 10 février 2025 à 20h48

En Scarlatti il y a bien mieux. Tipo est trop lente (lourde?), ça ne danse pas. Elle joue « à l’allemande », si on peut dire, et je n’entends pas chez elle le côté espagnol, pour ne pas dire andalou et même flamenco, de l’ami Domenico – qui a vécu à Séville et passé 28 ans en Espagne. Quand je veux écouter Scarlatti, je l’écoute au clavecin dans la version de Scott Ross, dont j’ai l’intégrale. Il y a quelques années j’ai écouté les 555 sonates à la suite. C’était en été, pendant une canicule, j’étais seul à la maison sans besoin de sortir et pendant 2-3 jours je n’ai écouté que les 34 cds du coffret, en découvrant des merveilles (j’ai noté dans un fichier les plus belles sonates, mais je ne l’ai plus revu, il doit être au fin fond d’une vieille sauvegarde).

Du coup, maintenant Scarlatti est pour moi associé à la chaleur (qu’il a dû bien connaître lui à Naples et à Madrid).

Scott Ross / Domenico Scarlatti: Adagio e cantabile en La Majeur K 208

https://www.youtube.com/watch?v=4sKVbZTb6oI

(Dire que Ross est mort à 38 ans et qu’aujourd’hui il n’aurait que 73 ans !).

Aujourd’hui j’ai découvert (et écouté toute la journée) sur Youtube le très beau cd de Rachmaninov pour deux pianos fait par Daniil Trifonov & Sergei Babayan. Tu connais?

Rachmaninoff: Symphony No. 2 in E Minor, Op. 27 – III. Adagio (Transcr. Trifonov for 2 Pianos)

Daniil Trifonov & Sergei Babayan

https://www.youtube.com/watch?v=yumXgK72CEQ&list=PLTEdcAM4PewmhH4ofta8dpUVYO3ze9UfW

Très beau ce poème de Ptolémée l’astronome, Chaloux.

De qui est la traduction?

Pauvre Ptolémée, posté en fin de page:

De Ptolémée l’astronome

Anth. Pal. IX, 642

Mon temps est éphémère, et ma mort arrêtée,

Mais lorsque je contemple le ciel rempli d’étoiles,

Quittant la terre épaisse, l’immensité sans voile

Me gave de son miel et je me sens un dieu.

La barque du passeur, et les cyprès qui dansent,

Abolissent l’adieu,

Suspendent la créance,

Me laissant un instant goûter l’Eternité.

Comme je le disais dans un post retenu:

La voie lactée se contemple à deux, de préférence après l’amour.

Si tu veux connaître les souffrances de l’enfer, passe l’hiver à Messine et l’été à Palerme.

In les lions en hiver de Stefania Auci

Pablo, j’ai commis cette amplification il y a une trentaine d’années, avec quelques autres. J’aime beaucoup la poésie grecque antique et je trouve que la travailler ainsi c’est en jouir davantage. Très influencé en cela par Séféris et aussi les géniaux poèmes antiques de Cavafy. (Il est paru ou va paraître une nouvelle biographie).

L’original est beaucoup sobre. Anthologie Palatine Guillaume Budé:

De Ptolémée l’astronome

Anth. Pal. IX, 642

« Je sais que je suis mortel et éphémère ; mais quand j’observe l’évolution circulaire d’astres je ne touche plus la terre de mes pieds ; c’est auprès de Zeus lui-même que je me gorge d’ambroisie, de ce met des dieux. »

j’ai commis cette amplification

Chaloux dit: 10 février 2025 à 23h04

Tu devrais en commettre d’autres… Pourquoi ne pas faire un livre?

@rose dit: 10 février 2025 à 21h32

Johnny thunders as tears go by

Ah ces anglais ! (Il est américain, tant pis)

‘Like a Rolling Stone’

https://youtu.be/_KayUiCXZOA?si=5IV06gRSReEr_Sli

(feels great 😉

À propos de poésie, hier soir j’ai rouvert la petite anthologie de poésie féminine intitulée « Quelqu’un plus tard se souviendra de nous » (Coll. Poésie/Gallimard, 2010 – 8 € sur Amazon, 1 € aux Puces), qui va de Sapphô à Kiki Dimoula (excellente poétesse grecque, d’ailleurs) et j’ai relu les poèmes les plus soulignés, qui étaient ceux d’Akhmatova, dont j’avais oublié à quel point ils sont bien traduits par Jean-Louis Backés, du point de vue français, évidemment, puisque la poésie passe très bien et souvent avec une force étonnante.

Premier avertissement

Que nous importe, en vérité,

Que tout se transforme en poussière,

Sur combien d’abîmes j’ai chanté,

Dans combien de miroirs j’ai vécu?

Ce n’est pas un rêve, soit, ni un réconfort,

C’est tout sauf un bienfait du ciel,

Il se peut que tu sois obligé

De te rappeler plus qu’il n’est nécessaire.

Le grondement des poèmes qui se taisent,

L’œil qui se cache dans les profondeurs,

Cette couronne de barbelés rouillés

Au milieu d’un silence inquiet.

6 juillet 1963

Tu sais que j’ai un gros problème avec Trifonov, je le trouve très affecté, et qu’il fait trop le poète pour l’être vraiment. Et s’il y a compositeur qui exige de la retenue c’est Rachmaninov. Donc…

Mais ceci oui:

https://www.youtube.com/watch?v=9aOd8oGNJpw&ab_channel=mirareTV

Ce qui peut se passer entre deux pianistes qui s’entendent est inimaginable.

Ce qui se passe à partir de 2.27 me rend littéralement fou.

Pour un petit livre, pourquoi pas…

‘Like a Rolling Stone’

Jean Langoncet dit: 10 février 2025 à 23h13

Tu n’es pas fatigué de mettre ici que de la merde musicale, des types nuls qui ne savent pas chanter et ont des voix qui donnent envie de leur gueuler de la boucler définitivement?

Si l’on a que les divergences entre Seneque et Esprit, c’est bien peu! Saluons tout de même cette reculade de l

Ennemi, parti me semble-t-il sur St Simon. Il est des plaisirs qu’on ne se refuse pas…. MC

C’est très beau ce « Tchaikovsky sleeping beauty ».

Boris Berezovsky et Brigitte Engerer ont été amants, non?

Très beau.

Il que je retrouve les volumes de Wislawa Szymborska que j’avais beaucoup appréciés et j’ai acheté récemment un édition anglaise d’Hortense Flexner. Je trouve que Gallimard est indigne avec cette poétesse magnifique. Il devrait y avoir un poésie Gallimard consacré à son oeuvre.

@ Chaloux

Tu as une dent contre Trifonov. Quand il était jeune il se cherchait, il était mal dans sa peau, un peu déséquilibré, pour ne pas dire un peu fou. Mais il a changé. J’ai vu il y a 2-3 ans un documentaire sur Mezzo, je crois, sur ce changement (il habite New York, il a une copine), et il a l’air maintenant bien plus normal.

N’oublie pas que ta copine Martha Argerich est une fan de lui…

Daniil Trifonov – Scriabin: Etude, Op. 42 No. 5

https://www.youtube.com/watch?v=dQDKjDeV5W0

rose dit: 10 février 2025 à 20h11

certes , mais sans l’oeillet, qui appelle » la révolution d’avril 1974.

Son nom viendrait de l’œillet rouge que les militaires du Mouvement des Forces armées auraient arboré à leur boutonnière et dans le canon de leur fusil en signe de ralliement1 ou, plus simplement, des œillets donnés spontanément par les fleuristes en disposant2.

À l’origine de ce geste une femme, Celeste Caeiro, qui travaillait dans un restaurant de la rue Braamcamp de Lisbonne, transportait des fleurs d’œillet blancs et rouges pour les offrir aux clients du restaurant. Un soldat lui aurait demandé une cigarette, mais elle n’avait que ces fleurs et a commencé à les distribuer aux soldats, qui les ont mis dans le canon de leurs armes. Puis, les fleuristes ont fait de même » wiki

Je trouve que Gallimard est indigne avec cette poétesse magnifique. Il devrait y avoir un poésie Gallimard consacré à son oeuvre.

Chaloux dit: 10 février 2025 à 23h59

Mais il existe !! (je l’ai).

https://www.amazon.fr/mort-sans-exag%C3%A9rer-Po%C3%A8mes-1957-2009/dp/2072706505/

Szymborska est une vraie découverte du Prix Nobel, pour une fois… En Espagne elle très populaire et très bien éditée et traduite.

Je ne sais pas, mais le fait de partager le même clavier peut créer une forme d’intimité extraordinaire, un partage de très intenses émotions qui n’ont absolument rien de sexuel. En gros, seules les épaules et les bras se touchent, mais tu vois comme ils se regardent, submergés par la musique. J’aurais plutôt tendance à croire que cette communion interdit les autres. Mais Robert et Clara Schumann ont dû jouer ensemble bien avant le mariage …

Elon Musk en lice pour l’acquisition d’OpenAI offre 97,4 milliards de dollars… et il a bien raison car Grok n’est vraiment pas intéressant.

Mais il existe !! (je l’ai).

Je parlais d’Hortense Flexner.

J’aime bien Argerich, comme tout le monde, mais pas davantage. Elle a une technique bizarre mais parfaite. A chaque fois que je l’ai entendue en concert, cinq ou six fois, j’ai été déçu. Dont une avec le regretté Nelson Freire, et elle ne supportait vraiment pas la comparaison. Je lui en veux d’avoir fait couronner au concours Tchaikovsky son petit protégé qui avait le charisme d’une chaise, contre une pianiste chinoise qui avait joué avec génie le troisième de Prokofiev. Il n’y a pas pire preuve de médiocrité que d’ignorer un grand talent lorsqu’on devrait le reconnaître. C’est se dresser contre la Nature même. Tous ces concours musicaux valent ce que valent les prix littéraires.

A propos de cette étude, Rachmaninov a dit: « Elle est vraiment très difficile, j’ai mis une heure à la maîtriser ».

https://www.youtube.com/watch?v=ieOawxwCNFw&ab_channel=SeigneurReefShark

Le sérénade roucoulante de l’huissier véreux et de l’astrophysicien du 75 qui fit ses classes d’astronomie avec les mêmes cours que Madame Teissier, c’est toujours un moment de douceur sur la rdl.

Ce n’est pas tant Bossuet qui dérange, il n’est d’ailleurs plu tellement étudié, à l’inverse d’un La Bruyère , par exemple. Non, c’est comme déjà écrit la récupération idéologique qui en est faite et vouloir faire entrer notre époque dans celle restituée d’il y a quatre siècles, France royaliste et catholique.

Laissez cela à l’extrême-droite Passou, ou soudfrez que nous ne soyons pas dupes, d’ailleurs ils sont bien les seuls à remuer de la queue à l’évocation de ces versaillais.

Bonne journée, à bientôt.

Jr suis déjà en retard.

Et Sam Altman veut acheter X : achats croisés ? Est-ce de l’humour ou un parapluie égaré ?

Je cuide

Au cinéma -oeil- il y a

Le quai des brumes

Orange mécanique

Eyes wide shut

Pianiste chinoise

Danseuse de flamenco chinoise

Etc.

Leur mode d’apprentissage s’apparente à la torture.

L’intimité des bras, c’est un bon début. Par un moment d’égarement, ce pourrait être les pieds qui se touchent sur la pédale.

Les poils qui se dressent du frisson éprouvé.

Après avoir rêve deux tiers de la nuit de Trump, un bon moment de Mélanie, au réveil, ai eu cette révélation :

Quand tu assassines ton frère, tu t’assassines toi-même. Si en plus, tu assassines ta mère, tu es le meurtrier de ta famille. Les complices sont complices. C’est plusieurs branches qui sont touchées sur plusieurs générations.

Un chien andalou

Mes parents c’est 64 ans.

https://www.instagram.com/p/DFnqA45Ounk/?igsh=c3FlODR1aHVmaXY5

Elle a de nouveau arrêté de manger, totalement, samedi et dimanche. Je suis rentrée chez moi. C’est son troisième syndrome de glissement.

Je cuide, sur Giovanni Falcone

Ermanno Sangiorgi comprendra beaucoup de choses sur la mafia. Son organisation, par exemple : le système des familles, des chefs de quartier,

des jeunes affiliés, du serment d’allégeance… Cette structure

réapparaîtra à peu près telle quelle, presque 100 ans plus tard, à travers les déclarations du « parrain des deux mondes », Tommaso Buscetta que le juge Giovanni Falcone recueillera lors d’un interrogatoire secret de plusieurs mois, et rendues publiques au cours du premier véritable procès contre la mafia, à Palerme, de 1986 à 1992. Ces aveux coûteront la vie à Giovanni Falcone et à son collègue Paolo Borsellino, assassinés respectivement 4 et 6 mois après la fin des audiences.

In Les lions en hiver, saga.

The Israeli police raided two Palestinian bookstores in East Jerusalem and detained their owners, saying they had sold books that supported terrorism.

For decades, the Educational Bookshop has been a cultural cornerstone of East Jerusalem, its two outlets hosting foreign diplomats, feting prominent authors and providing readers with both sides of the story in the conflict between Israel and Palestinians.

This weekend, the Israeli police raided the stores and arrested two members of the family that owns the business who were working at the time after concluding that books being sold there — including a children’s coloring book — could incite violence. The police said they seized a number of books in the raids on Sunday. (…)

Source : https://www.nytimes.com/2025/02/10/world/middleeast/israel-east-jerusalem-bookstore.html

J’ai passé deux tiers de ma nuit, calme et sereine à rêver d’un grand taré

In le monde.fr

Donald Trump a déclaré, lundi, qu’il allait « peut-être » arrêter les aides à l’Egypte et à la Jordanie si elles n’accueillaient pas les Palestiniens de Gaza, comme le prévoit son plan de prise de contrôle de l’enclave palestinienne par les Etats-Unis.

Les Nations unies ont exhorté lundi Israël et le Hamas à garantir un « traitement humain » à toutes les personnes détenues, estimant « profondément perturbantes » les récentes images d’ex-otages israéliens et d’anciens détenus palestiniens « émaciés ».

En Cisjordanie, près de 40 000 réfugiés palestiniens ont été déplacés depuis le début de l’opération « Mur de fer » lancée par l’armée israélienne le 21 janvier, selon l’agence onusienne d’aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA), qui s’alarme de « l’intensification » du déplacement forcé de populations dans le territoire occupé par Israël.

Je suis entourée de grands tarés, sauf ici, sur ce blog.

Ai laissé de côté E-M avec la nomination de R-G au Conseil constitutionnel, je case mes amis, et moi, ne peux pas être sur tous les fronts.

R-F

Une belle collection

Oui, elle est très en retard, l’Assasseure, et même attardée. Qui veut faire entrer notre époque dans le XVIIe siècle? Où sont les textes, ailleurs que dans la moelle épinière de cette décervelée? Complètement débile, la pauvre vieille, complètement abrutie. Un cas.

Altman répond à l’attaque hostile de Musk : « Non merci, j’achète X pour 9,74 ». Quand je dis : un parapluie égaré !

Avec Google translate

La police israélienne a perquisitionné deux librairies palestiniennes à Jérusalem-Est et arrêté leurs propriétaires, affirmant qu’ils avaient vendu des livres soutenant le terrorisme.

Depuis des décennies, la Librairie éducative est une pierre angulaire culturelle de Jérusalem-Est, ses deux points de vente accueillant des diplomates étrangers, célébrant des auteurs éminents et offrant aux lecteurs les deux versions du conflit entre Israël et les Palestiniens. Ce week-end, la police israélienne a perquisitionné les magasins et arrêté deux membres de la famille propriétaire de l’entreprise qui travaillaient à l’époque, après avoir conclu que les livres qui y étaient vendus – y compris un livre de coloriage pour enfants – pouvaient inciter à la violence. La police a déclaré avoir saisi un certain nombre de livres lors des perquisitions de dimanche. (…)

Source : NYT

On peut mourir d’une forme rare de maladie du sommeil due à une piqûre de moustique, c’est arrivé à la pianiste Rosita Renard.

https://youtu.be/Alg2QRM0k0c?si=zH_1KAa-wlshOAGY

J’aime bien le déroulement de votre pensée, D.

Les Pensées de Pascal, je les ai découvertes ado, alors que je croyais en Dieu, enfin dans un Dieu que le Mal ne pouvait ternir. Des années plus tard, je me suis éloignée de cette planète mystique, basculant , non dans l’athéisme mais dans l’oubli de ce besoin.

Pourtant, Pascal , ses Pensées ont traversé le temps. Souvent je reviens à lui.

Quand vous associez l’infini à un univers glacé, vous êtes proche de l’image de la mort.

Vous évoquez souvent les écritures mais sans cœur, sans la bonté qui s’y cache, uniquement dans la vindicte, l’exclusion, la condamnation. Si l’idée de Dieu peut surnager à ce vingtième siècle fracassé de barbarie, elle ne peut que se faire humble, douce, au chevet des victimes. Le temps des exclusions, l’homme s’en est chargé… Il reste le tragique. Comment faire coïncider l’idée de Dieu et du tragique. Peut-être par fulgurance. Cet état où la raison est pétrifiée. Quelque chose advient qui inaugure l’impossible, le paradoxe.

Alors dans ce temps de solitude, les Essais de Montaigne, plus modestes, plus fragiles, pleins du doute, de l’incertitude de se connaître.

Bon c’est une première traversée… Je retourne à un autre état d’esprit, après tout le possible n’est pas un état permanent !

« Un éclair… puis la nuit !… – fugitive beauté

Dont le regard m’a fait soudainement renaître

Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ? » (Baudelaire)

Vivre à Paris, dans le XXème, rue des Vignoles.

https://www.instagram.com/reel/DF4660xpS2R/?igsh=Y2g5aTdjZW04d3Q=

Bonheur dingue, ou il est dingue, ou c’est pas la peine :

« Situé entre la rue de Terre Neuve et la rue des Vignoles (75020), Eden Bio ou « Planchat-Vignolles » est un îlot écologique accueillant 99 logements sociaux, 12 ateliers d’artistes et 52 places de parking sur cette parcelle de 7700 m2. »

Célavie.

Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ? » (Baudelaire)

Associer Baudelaire et Pascal..

le baron perché dit: 10 février 2025 à 22h14

J’ai lu dans mon enfance les livres de la Comtesse de Ségur dans la Collection Nelson. Élégant format de poche.

Rendez-moi mes Nelson, pour l’amour du Ciel, rendez-les moi !😢😢😢

Pareil hélas

Un beau film franco marocain où il est recommandé de rester parfois au loin de la mère si l’on veut trouver son bonheur sur cette terre !

Merci, Vadeboncoeur, je ne connaissais pas. J’ai lu la préface. Très intéressant.

rose, bonjour, je ne vous ai pas oubliée, mais merci;

tres vite , le souvenir d’avoir entendu P.Legendre , enseignerque le cinéma était une invention due au christianisme;

je lis ce matin, les yeux entr’ouverts :

« : Martin Luther dans son Grand Catéchisme considère que « Le Royaume de Dieu est un royaume de l’ouïe, non de la vue » (H. Belting, 1998, p. 626).

in https://journals.openedition.org/assr/27267

idem

voilà qui devrait plaire à ROSE

« C’est surtout dans l’évocation d’une fonction « utilitaire » du cinéma que le lien avec le rôle éducatif des images se fait. En France, l’abbé Loutil, écrivain et journaliste qui écrit sous le pseudonyme de Pierre l’Ermite et dont le livre Comment j’ai tué mon enfant a été adapté au cinéma avec beaucoup de succès en 1925-1926, parle de « la consécration du cinéma en tant que champ apostolique à part entière » et participe à la propagation de l’idée « d’un cinéma à la conquête des âmes ». Pour certains catholiques, le simple visionnement de ce film pourrait conduire à des conversions, transformant ainsi les cinémas des grands boulevards parisiens – ces lieux de débauche – en chemins menant à Dieu (M. Leventopoulos, p. 61 et 63). Dans les article

Le Mal est contre Dieu et sa création.

Je suis étonné qu’enfant personne ne vous ai instruit en ce sens, Christiane.

Vous évoquez souvent les écritures mais sans cœur, sans la bonté qui s’y cache, uniquement dans la vindicte, l’exclusion, la condamnation.

C’est exact, mais il me semble qu’on a toujours cette réaction à l’égard du Haricot Vert… Il est très chrétien, mais avant tout, il se moque de lui-même, désespérant de n’avoir jamais trouvé dans la Bible des évangélistes (NT) la moindre trace d’humour chez le Jésus… Alors, il compense ce manque à l’égard des mécréants du 21e s. qu’il aimerait tant convertir de la nécessité de le suivre en son chaud paradis.

Un jour, dans une exposition, à la rencontre des œuvres de Mark Rothko, j’ai été comme engloutir dans un de ses panneaux. Il y avait tant de lumière intérieure… C’était comme si cette peinture ces couleurs arrivaient à présenter l’imprésentable, ce qu’on peut concevoir mais ni voir ni faire voir quelque chose qui ne peut être vu. J’ai ressenti cela parfois en lisant de la poésie accidentelle, celle qui sourd fun texte comme chez certains

romanciers. Là où la conscience du temps se perd dans trop de temps. Trop de blessures dans ce vingtième siècle…

Cette toile de Rothko avait une profondeur illimitée et pourtant ça palpitait dans un silence qui lisait une absence à une présence. Beaucoup de douceur, un enveloppement. Mille vibrations qui m’absorbaient. Splendeur d’un monde inexistant où je pouvais respirer. Ce tableau, c’était comme une empreinte dans le cœur. Un feu d’étoile qui calme toute souffrance. Et ça je ne peux pas le dire avec des mots. La toile respirait. Elle était vivante. Une expérience presque religieuse. Je pouvais voir à travers. C’était comme une enfance.

sorry, le message de 11.21 s’adressait uniquement aux musiciens Ch. P et à D.

Un silence qui liait une présence à une absence

J’ai été comme engloutie

D,

Ce n’est pas une question « d’instruction »

Là, j’ai fait le plein, non dans l’enfance mais à l’âge adulte auprès de Paris prestigieux. Eux aussi calaient sur le Mal…

Vous avez du chemin à faire, D, beaucoup de chemin…

Pairs (et non Paris) !

JJJ,

C’est un dialogue comme une musique, oui. D, se protège…

Chaque fois que je lis un commentaire de Christiane, c’est les Précieuses ridicules, chères à Molière, qui me viennent à l’esprit. La préciosité en moins, le ridicule en plus.

Cette toile de Rothko, c’est l’inverse absolu d’une toile de Matisse, « Fenêtre at Collioure » (Centre Pompidou). Là juste un espace noir, uniformément noir entre les montants gris de la fenêtre. Le néant, le désespoir absolu.

Rater sa vie.

https://www.instagram.com/reel/DDxWLnFivbo/?igsh=MWx4ZGVxaHF3MThnOQ==

à propos

PUISQUE J4AI CUT2 P.LEGENDRE SUR LE CIN2MA? JE ne peux pas colLer ici les liens de ARS DOGMATICA VOUS

pourrez aisément aller les lire:

ainsi:

https://arsdogmatica.com/analecta/il-voulait-voir-la-verite/

Conçus par Pierre Legendre, Gérald Caillat (réalisateur) et Pierre-Olivier Bardet (producteur), les films ont été produits par Idéale Audience en coproduction avec Arte France.

Ils sont accompagnés d’un livret inédit de 164 pages réunissant les trois textes complets de Pierre Legendre, ayant servi à l’écrirture des scénarii ainsi qu’un court et puissant récit, L’Homme en meurtrier, et onze billets dédicacés à l’auteur par des connaisseurs de cette œuvre singulière.

Deux philosophes, deux professeurs de droit, un professeur de littérature, un professeur en sciences de l’iinformation et de la communication, un producteur de cinéma, un avocat, un professeur d’urbanisme, un traducteur, un professeur de gestion d’une Grande Ecole de commerce – français, allemand, japonais ou anglais – invitent à s’aventurer dans la pensée de Pierre Legendre. Ces contributeurs ne sont nuls autres qu’Olivier Abel, Antoine Adeline, Pierre-Olivier Bardet, Françoise Choay, Peter Goodrich, Gérard Guest, Cécile Moiroud, Pierre Musso, Osamu Nishitaii, Clemens Pornschlegel et Roland Reitter.

e cinéma de Pierre Legendre. Introduction à l’anthropologie dogmatique est un coffret collector – limité à 850 exemplaires – rassemblant les trois films documentaires devenus introuvables sur le marché :

https://fr.ulule.com/pierre-legendre/

pour tous ici;

Ainsi, en 2006, pour la sortie du film de Sylvester Stallone Rocky Balboa, des gants de boxe ont été envoyé à 5 000 pasteurs et leaders religieux (ibid., p. 154). Les campagnes publicitaires de ce genre concernent souvent les représentants religieux chrétiens, mais aussi juifs et musulmans. Néanmoins, aucun de ces groupes religieux ne constitue un bloc monolithique, ce qui signifie que Hollywood doit chaque fois faire des campagnes ciblées.

On pourrait aussi, si l’on n’était pas la Sasseur, ce dont Dieu nous préserve, citer à la barre des témoins le Grand Arnaud….L’Innocence Persécutée, notamment…

Chaque fois que je vois le nom d’un.e erdélien.ne s’afficher ici, c’est toujours une grande joie, un espoir. Et puis, pour 8 sur 10 d’entre eux.elles, le texte est toujours à désespérer, c’est toujours le même, les variantes sont rarissimes. Seules Ch. avec…, m’étonnent presque toujours, agréablement. C’est toujours un réconfort de les voir apparaître. Une consolation, une récompense. Des cieux bleus apèrs des nuages noirs… Un peu comme, naguère, les surprenantes « médiations pascaliennes » dans l’œuvre répétitive d’un Pierre Bourdieu.

pairs

et non (tu)prias

La mort dans l’œil

critique du cinéma comme vision, domination, falsification, éradication, fascination, manipulation, dévastation, usurpation

De Stéphane Zagdanski

Buchet-Chastel

@ et alii & CT…, un peu grognon ce papier, mais toujours intéressant à revisiter. See

https://shs.cairn.info/revue-cites-2012-3-page-97?lang=fr&ref=doi

Stéphane Zagdanski, Cinéma et Domination, interview sur « La mort dans l’œil », Radio Allemande, 2005

https://www.youtube.com/watch?v=qA0QAVDlDy4

@ et alii & CT…, un peu grognon ce papier, mais toujours intéressant à revisiter. See

https://shs.cairn.info/revue-cites-2012-3-page-97?lang=fr&ref=doi

Intéressante, cette Cause de l’Ordre de la Sainte Enfance révoquée par les Jésuites du Conseil Royal, et qui trouve ici Arnaud comme défenseur…

Sinn, dans un registre beaucoup plus drolatique, Ch., reste l’inégalable et talentueux roman de Lydie Salvayre, La Puissance des Mouches. Vous en souvenez-vous ? Nous en avions tellement désop-jub-ilé à l’époque ! 😉

cf. fiche de l’éditeur :

Un homme subit un interrogatoire. Il a tué. Il doit s’en expliquer. Mais aux questions abruptes du juge et de l’avocat, il répond par d’autres questions. Dans quelle obscure région de lui-même est né son geste meurtrier ? Est-ce dans la haine qu’il a de son père ? Dans le dégoût que lui inspirent les troupeaux piétinants de touristes qu’il guide à travers le musée de Port-Royal ? Ou dans l’amour démesuré qu’il porte à Blaise Pascal, dont les Pensées sur la passion de l’ignorance et des pouvoirs trompeurs, qu’en d’autres termes il nomme « la puissance des mouches », lui semblent écrites à son adresse ?

» Une expérience presque religieuse »

Ne peut-on pas plutôt parler de « spirituel » dans l’art?

Du spirituel dans l’art, W. Kandinsky.

Sa théorie artistique avant-gardiste fait de lui un des précurseurs de l’art abstrait, il devient alors l’artiste de la « nécessité intérieure », prônant le rôle primordial de la spiritualité dans la création artistique.

La parution de son livre en 1911, Du Spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, traduit en français en 1949, le fait connaître, bien que sa philosophie artistique n’ait pas été très bien reçue à l’époque.

« Une œuvre d’art n’est pas belle, plaisante, agréable. Elle n’est pas là en raison de son apparence ou de sa forme qui réjouit nos sens. La valeur n’est pas esthétique. Une œuvre est bonne lorsqu’elle est apte à provoquer des vibrations de l’âme, puisque l’art est le langage de l’âme et que c’est le seul. »

« L’art peut atteindre son plus haut niveau s’il se dégage de sa situation de subordination vis-à-vis de la nature, s’il peut devenir absolue création et non plus imitation des formes du modèle naturel. » Extraits de la préface de Philippe Sers en 1988

Il semble difficile d’assimiler une quelconque » spiritualité » voire encore plus une » religiosité » en ce qui concerne la peinture de Matk Rothko.

Je viens de parcourir par simple curiosité et vif intérêt les index thématiques des les deux volumes parus en poche dans la collection Champs/Flammarion : Rothko La réalité de l’artiste et Rothko écrits sur l’art 1934 – 1969.

Aucune référence à propos de religieux ou spirituel.

pairs apelle SAPIR ey rapelle

En linguistique et en anthropologie, l’hypothèse de Sapir-Whorf soutient que les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques, autrement dit que la façon dont on perçoit le monde dépend du langage. Cette forme de relativisme culturel et de déterminisme linguistique a été développée par l’anthropologue américain Edward Sapir puis défendue de façon radicale par son élève, Benjamin Lee Whorf.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_Sapir-Whorf

zut rappelle

“ Jouer une fausse note est tolérable, la jouer sans passion

c’est impardonnable. »

Ludwig van Beethoven

Sapir est né en 1884 en Prusse Occidentale à Lauenbourg (aujourd’hui Lębork en Pologne) dans une famille juive de langue yiddish qui émigre aux États-Unis lorsqu’il a cinq ans. Il fait ses études à l’université Columbia où il est élève de Franz Boas. La majeure partie de sa carrière se déroule ensuite à l’université de Chicago puis à Yale où il rencontre Benjamin Lee Whorf. Sapir y meurt en 1939.

. Il est aussi l’un des pionniers dans l’étude de sa langue maternelle, le yiddish. La culture et la langue doivent être étudiées de pair et comprises en elles-mêmes. Sapir jette ici les bases d’une science anthropologique à la croisée de l’ethnologie et de la linguistique. Il est l’initiateur du concept de dérive linguistique (ou dérive des langues). Selon lui, le langage se déplace selon un courant (drift) propre, malgré l’ensemble aléatoire des créations individuelles : l’évolution des langues est orientée et les changements l’entraînent dans une direction définie. (Language, New York, Harcourt, 1921).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Sapir

Je cuide

Rocky balboa à Philadelphie, un culte pour les fans, en bronze,au pied du Philadelphia museum of art

https://images.app.goo.gl/1v3vRv18RUgbvyLR8

Pourquoi Philadelphie ?

« Selon la légende, Rocky Balboa travaillait autrefois à Philadelphie pour Tony Gazzo, un usurier. Avec ce dernier, il aimait disputer des combats de boxe pour gagner un peu d’argent. Rocky fait son entrée officielle dans le monde de la boxe lors du championnat, catégorie poids lourds, en 1976. »

« Pour Stallone, l’ascension de Rocky au sommet des marches est symbolique de Philadelphie, une ville où un outsider peut devenir un champion grâce au travail acharné, à la détermination et à l’effort. »

Les marches aussi sur lesquelles il s’entraînait (pas vues, pas prises).

rose, merci;c’est là que ma file a promené son fils!

fille!

« Une œuvre d’art n’est pas belle, plaisante, agréable. Elle n’est pas là en raison de son apparence ou de sa forme qui réjouit nos sens. La valeur n’est pas esthétique. Une œuvre est bonne lorsqu’elle est apte à provoquer des vibrations de l’âme, puisque l’art est le langage de l’âme et que c’est le seul. »

Euh, non ! … Rien. On ne rit pas.

https://larepubliquedeslivres.com/la-vie-de-mark-rothko-ou-la-biographie-dune-vibration/

Intéressante votre question, mais il s’agit du e des toiles conçue pour la Chapelle de Houston.

Spirituel ? Religieux ?

Je n’oublie pas qu’il est né dans une famille juive qui a dû s’exiler de Russie, qu’il a dû changer son nom.

Le sens du sacré émane de sa recherche. Ses toiles abstraites obéissaient à une double recherche, l’art abstrait évidemment mais aussi l’interdiction du motif propre à sa religion.

C’est très compliqué de vous répondre parce qu’il s’agit de Mark Rothko et qu’il n’a pu aller plus loin que les toiles immenses destinées à cette chapelle. Ses couleurs s’assombrissaient. Peu de temps après, il se suicidait.

Pour Kandinsky, je suis d’accord.

Rothko : « Ceux qui pleurent devant mes tableaux vivent la même expérience religieuse que j’ai vécue lorsque je les peignais. »

Rapporté par Selden Rodman in Conversations With Artists.

Merci, Renato, pour cette parole de Mark Rothko.

« En linguistique et en anthropologie, l’hypothèse de Sapir-Whorf soutient que les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques, autrement dit que la façon dont on perçoit le monde dépend du langage. »

Une idée comme ça : la formule de Roland Barthes « la langue est fasciste » a pour source Sapir. Peut-être pas directement. peut-être par le truchement du discours linguistique dans lequel il baignait.

Les dates en en tout cas ne s’opposent pas à cette hypothèse.

Sapir-Whorf est aussi une source du wokisme. Comme Sartre.

JJJ,

Je ne risque pas d’oublier « La puissance des mouches »de Lydie Salvayre. Je vais même le relire en souriant. Ce meurtrier fasciné par Pascal , c’est grandiose !

Jamais oublier que « les discours sur l’art sont aussi fluctuants, atmosphériques et aériens que le sont les couleurs », et qu’il faudrait distinguer « écrire d’art » et « écrire sur l’art » — à ce sujet, voir Manganelli, Emigrazioni oniriche.

Une idée comme ça : la formule de Roland Barthes « la langue est fasciste » a pour source Sapir.

Et bien entendu il y a des gros morceaux de Michel Foucault dedans. C’est la thèse de Compagnon. Elle est écoutable. Roland Barthes est un garçon qui n’a jamais su dire non. Regardez le voyage en Chine. Il a détesté.

La vie de Mark Rothko ou la biographie d’une vibration

https://larepubliquedeslivres.com/la-vie-de-mark-rothko-ou-la-biographie-dune-vibration/

« Une idée comme ça : la formule de Roland Barthes ‘ la langue est fasciste ‘ a pour source Sapir. »

Et bien entendu il y a des gros morceaux de Michel Foucault dedans. C’est la thèse de Compagnon. Elle est écoutable. Roland Barthes est un garçon qui n’a jamais su dire non. Regardez le voyage en Chine. Il a détesté.

Ce que dit Rothko sur le ressenti – qui peut être multiple selon les regardeurs – n’est pas forcément ce qu’il ressent ou pense lorsque lui-même « fait » sa peinture.

Il emploi aussi à bien d’autres moments le mot « religieux », il semble que cette terminologie rejoigne la notion de sacré.

JJJ,

Mais je relirai Lettres à mon juge de Simenon. Là aussi, le juge n’apparaît pas dans les dialogues. Mais c’est un drame humain chez Simenon, une comédie noire chez Salvayre.

Pourmapar,

Avez-vous ouvert le lien avec le billet de Pierre Assouline que je vous ai donné au début de mon commentaire. Il est très éclairant.

» A ma connaissance, il n’a fait allusion que deux fois au fait que son travail pouvait être l’expression d’un instinct religieux profondément enfoui. »

John Fisher, » THe Easy Chair / Mark Rothko ; Portrait of the A,rtist as an Angry Man », Harper’s Magazine, juille 1970.

Fisher rencontra Rothko lors d’un voyage en Europe, au printemps 1959. Il prit alors des notes de ses conversations avec lui, qui ne furent publiées qu’en 1970.

In Rothko, écrit sur l’art 1934-1969, opus cité.

Pourmapar,

Avez-vous ouvert le lien avec le billet de Pierre Assouline

Bien sûr!

Merci beaucoup.

Je le connaissait parfaitement.

La phrase : » A ma connaissance, il n’a fait allusion que deux fois au fait que son travail pouvait être l’expression d’un instinct religieux profondément enfoui. » vient après une conversation à propos des tableaux de Rothko qui devaient demeurer dans un restaurant et qui furent déplacés fort heureusement et définitivement à sa demande dans la chapelle non confessionnelle de Houston.

L’Art n’est pas le langage de l’âme, il ne peut prendre en otage l’âme sous le prétexte d’une tentative de sanctuarisation plaisante et protectrice de l’œuvre d’art, démarche malhonnête.

L’Art est une façon d’expression faisant intervenir beaucoup de choses, possiblement et partiellement l’âme, sans doute bien davantage l’intelligence et l’esprit, la mémoire des choses, la connaissance, le sens esthétique personnel acquis et forgé au cours du temps, la maîtrise des techniques, la coordination des sens.

Rothko insistait pour dire que son art était le sujet de regards individuels, directs, dans une intimité privée, et aussi de manière assez contradictoire, que ses tableaux demandaient les grands espaces d’ expositions type musées à cause de leur très grand format.

( Cela est souligné dans l’ entretien cité supra).

Ben. Généralement, l’intimité, c’est privé.

connaissais

Je pense sincèrement qu’un artiste qui fait exprès de faire de très grands formats pour rien, je veux dire sans aucun contenu justifiant une taille démesurée, et qui sait qu’il va ainsi gêner à plein de niveaux et coûter beaucoup de pognon, est un enculé et rien d’autre.

L’Art n’est pas le langage de l’âme

Simple métaphore, à peine un sémaphore, D.

JJJ,

Quand je dis comédie noire pour le roman de Lydie Salvayre, c’est aussi un drame . Ainsi ces pages à propos de sa mère :

« Lorsque je dis que mon père a tué ma mère, je dis que cette nuit-là, dans le camp d’Argeles, mon père a tué chez ma mère son désir de rire, de chanter et de dire n’importe quoi, son besoin d’aimer et de faire du bien, jusqu’à la réduire à ce qu’elle était au moment de sa mort officielle. Une loque. (…)

C’est autrefois que j’avais peur, docteur, lorsque j’étais enfant et que je ne pouvais pas savoir et que je ne voulais pas savoir (…). Oui, docteur, ma mère est morte avant que de me mettre au monde, elle est morte le jour de sa rencontre avec mon père dans ce camp d’Argeles où j’ai été conçu, et toute sa vie presy de lui n’a été qu’une longue, une interminable agonie. »

avec mes excuses d’avoir renouvelé le lien déjà envpyé par christiane:mais cela ne peut nuire ç vos conversations ,ni au bilet du jour;

bonne suite,aucune urgence pour vous suicider

billet

cet ordi me tue

Parler pour ne rien dire…

Dire par impuissance d’agir…

Ce n’est pas à moi que tu t’adresses, JC ? A Christiane, c’est ça ?

Autre fait à ne pas oublier, via le Sublime l’Expressionnisme Abstrait est génétiquement lié (genetic linkage) au Romantisme.

Aucun problème, Et Alii.. c’est un billet vraiment intéressant pour évoquer la vie de Mark Rothko et les racines religieuses de son enfance.

Dire est une manière d’agir.

le blog jorion vous attend;

École de Guerre – Paris Defence and Strategy Forum, du 11 au 13 mars 2025

https://www.pauljorion.com/blog/2025/02/10/ecole-de-guerre-paris-defence-and-strategy-forum-du-11-au-13-mars-2025-3/

J’ai pas bien compris le rapport entre le billet du jour (finissant) et Mark Rothko, Christiane ?

« Dire est une manière d’agir. »

Et se taire, renato ?

Qu’est-ce que vous mangez, ce soir, Christiane ? Moi c’est hachis parmentier et salade d’endives aux noix, avec un yaourt et une banane.

Rothko, contrairement à une idée répandue, n’était pas russe, mais letton d’origine.

https://rothkocolorfields.wordpress.com/tag/houston/

Un lien intéressant concernant cette chapelle mais les photos sont moches. Renato, si vous avez mieux….

« naissance de M. Rothko.

Né en 1903 à Dvinsk dans l’Empire russe (aujourd’hui Daugavpils en Lettonie)1,2, Markuss Rotkovičs1 est le benjamin d’une famille juive de quatre enfants, fils du pharmacien de la ville3. Pour que ses fils ne soient pas embrigadés de force dans l’armée impériale russe, son père émigre aux États-Unis, puis y fait venir ses aînés en 1912 et ses plus jeunes enfants fin 19131.(…) » Notice wikipedia

..

Du coq à l’âne

Arturo Benedetti Michelangeli — Carlo Maria Giulini ¬— Wiener Symphoniker: LvB Piano Concerto No 5

D,

Moi ? Les endives à la béchamel, c’était hier. Ce soir soupe de légumes.

J’ai cette séquence publiée par mon ancien éditeur lors de la réouverture, Christiane :

voici la première synthèse opérée par LE CHAT IA d’une conversation sur la RDL.

Bien sûr, je vais vous faire une synthèse des textes que vous avez partagés. Voici un résumé des principaux points abordés dans la conversation :

Philosophie et Réflexion

Christiane évoque la citation de Pascal : « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie. » Elle invite à réfléchir sur la paix que l’on ressent en regardant le ciel étoilé, mais aussi sur l’effroi que peut inspirer l’immensité de l’univers.

D. répond en ajoutant que le froid de l’espace est également glaçant.

Musique Classique

Chaloux critique l’interprétation de Maria Tipo des sonates de Scarlatti, la trouvant trop lente et lourde. Il préfère les interprétations de Scott Ross au clavecin, qu’il trouve plus vivantes et fidèles à l’esprit espagnol de Scarlatti.

Pablo75 partage un enregistrement de Rachmaninov pour deux pianos interprété par Daniil Trifonov et Sergei Babayan. Chaloux exprime des réserves sur le style de Trifonov, le trouvant trop affecté.

Poésie

Chaloux partage une traduction amplifiée d’un poème de Ptolémée l’astronome, exprimant son amour pour la poésie grecque antique. Il mentionne également son admiration pour les poèmes de Séféris et Cavafy.

Pablo75 apprécie cette traduction et encourage Chaloux à en faire d’autres, voire à publier un livre.

Musique Populaire

Jean Langoncet partage des liens vers des chansons de Johnny Thunders et Bob Dylan, ce qui suscite des réactions variées. MC critique sévèrement ces choix musicaux.

Histoire et Littérature

Rose mentionne la Révolution des Œillets au Portugal en 1974 et l’origine du nom lié aux œillets rouges.

Chaloux évoque ses souvenirs d’enfance liés aux livres de la Comtesse de Ségur.

Critiques et Opinions

Chaloux critique l’absence d’une édition complète des œuvres de Wislawa Szymborska chez Gallimard. Pablo75 répond qu’une telle édition existe déjà.

Chaloux et Pablo75 échangent des opinions sur les interprétations musicales, notamment celles de Trifonov et de Scott Ross.

Divers

Chaloux mentionne un poème d’Anna Akhmatova et en partage un extrait.

Pablo75 découvre et apprécie un enregistrement de Tchaikovsky interprété par Boris Berezovsky et Brigitte Engerer.

Cette conversation montre un échange riche et varié entre des passionnés de culture, chacun apportant ses connaissances et ses opinions personnelles sur des sujets divers tels que la philosophie, la musique, la poésie, l’histoire et la littérature.

Même si aujourd’hui les dirigeants russes parlent beaucoup d’anticolonialisme, la Russie a mené une politique coloniale et n’aime apparemment pas ne pas avoir la main sur les anciennes colonies. Donc la Lettonie était une colonie de l’empire et Rothko était letton. La Lombardie fut une colonie de l’empire d’Autriche-Hongrie, mais Manzoni il ne s’est jamais dit Autrichien.

Merci, Renato, on voit bien ce qui m’importait, cette verrière qui permet à la lumière du jour de donner vie aux couleurs rares qui suintent dans le noir. Elle doit aussi en lumière rasante révéler les coups de pinceau. Je déduis de toutes ces informations qu’il a aussi penser la forme, les matériaux

Un beau lieu de méditation et de contemplation. Merci

Je crois surtout, Renato, que la famille étant juive, ils subissaient déjà des persécutions.

@11 février – Journée internationale des femmes et des filles de science

https://www.un.org/fr/observances/women-and-girls-in-science-day

Curieusement, elles doivent davantage à Rabelais qu’à Paré

Quand vous le voulez, D.D., vous écrivez vraiment châtié… Je n’ai pas de chatGPT pour faire aussi bien à travers la question posée… Que dire que l’äme par rapport à l’Art . La moulinette vous recrache cela et Elton Musk, vert de rage en lisant DD, voudrait bien racheter la plateforme… Nous autres, on préfère quand DD nourrit ses poules et, redevanant l’humain qui nous fait rire, nous donne le menu de son dîner. Bon’app…

@ Ch., je vais tâcher de lire le Simenon, j’ai confiance en votre talent… D’autant que je n’ai jamais lu ce romancier à la réputation mitigée, semble-t-il. Merci.

@ Bonne soirée à renato, JL, closer et MC, des eredéliens plutôt solides en général. Et surtout, à MT & her mother, que genou blie jamais, aux aguets, quoiqu’il leur advienne : elles se débattent, droites dans leurs bottes, sans souci du reste, mais pas de la littérature qui les aide quand même. Il leur faut tenir bon, coûte que coûte. Bon, je cuis.

L’Art n’est pas le langage de l’âme, il ne peut prendre en otage l’âme sous le prétexte d’une tentative de sanctuarisation plaisante et protectrice de l’œuvre d’art, démarche malhonnête.

L’Art est une façon d’expression faisant intervenir beaucoup de choses, possiblement et partiellement l’âme, sans doute bien davantage l’intelligence et l’esprit, la mémoire des choses, la connaissance, le sens esthétique personnel acquis et forgé au cours du temps, la maîtrise des techniques, la coordination des sens.

si Rothko ne s’était pas barré aux US nul doute que sa famille auraient finie comme les autres familles juives de Lettonie : exterminées par la Légion Lettone qui était une division lettone de la Waffen SS et qui a exterminé tous les juifs de Lettonie.

il faut savoir que chaque année la Lettonie célèbre cette Légion Lettone, au sein de l’UE, un peu comme en Ukraine avec les bandéristes, ou comme au Canada où il y a un jour de célébration annuelle des Waffen SS ukrainiens.

ça c’est l’Europe d’aujourd’hui avec ses fausses vertus et ses vrais vices…

ce dont les français n’ont pas idée../. trop drôle.././

renato,imposible de ne pas retraduire ce que ves avez écrit:

. Mais une nouvelle traduction de Quand dire, c’est faire, la première à s’appuyer sur l’édition définitive anglaise, offre l’occasion de le relire pour mieux mesurer à quel point le philosophe anglais est plus retors qu’on ne croit.

Il faut en effet considérer l’ensemble de la retranscription des douze conférences prononcées à Harvard en 1955 pour voir qu’Austin ne défend l’existence d’énoncés performatifs que dans les six premières… pour mieux la contester dans les six suivantes. Un déroulement que le traducteur et préfacier Bruno Ambroise juge « à première lecture déceptif » et « égarant », mais qui relève d’une subtile stratégie rhétorique : si aucun des critères censés justifier la distinction entre constatifs et performatifs ne résiste à l’examen, c’est parce que c’est la totalité du langage qui a valeur d’acte et pas seulement certains énoncés bien particuliers.

En plus des « différents sens où dire quelque chose c’est faire quelque chose », il y a « les différents sens où en disant quelque chose, nous faisons quelque chose ; mais aussi les différents sens où du fait de dire quelque chose, nous faisons quelque chose » : les actes locutoires, illocutoires et perlocutoires. Et Austin de proposer finalement une distinction entre cinq familles d’actes de discours (les verdictifs, les exercitifs, les obligatifs, les comportatifs et les expositifs), tout en se déclarant insatisfait de sa propre classification. Il y a décidément du Socrate dans cet Austin qui, outre n’avoir publié lui-même aucun livre, ne cesse de se dérober et de dérouter son lecteur.

John Austin, un agent britannique au rôle déterminant

Article 2 min

Paroles, paroles

Sven Ortoli 29 novembre 2012

D’après un sondage réalisé dans sept pays d’Europe, 435 millions de résolutions ont été prises lors du nouvel an 20121. Même période, autre sondage… 93…

https://www.philomag.com/livres/quand-dire-cest-faire-de-john-austin-et-si-toute-parole-etait-performative

Paroles, paroles

Article 5 min

La pensée doit-elle s’exprimer dans un langage accessible ?

Martin Duru 05 juillet 2017

La prose de Kant, Hegel ou Heidegger en a découragé plus d’un. Faut-il donc faire le plein de mots obscurs pour s’aventurer dans le monde des…

La pensée doit-elle s’exprimer dans un langage accessible ?

Article 3 min

Jérôme Ferrari: “Le rapport entre le langage et les faits se délite”

Alexandre Lacroix 22 mars 2017

Auteur du “Principe”, roman inspiré par Werner Heisenberg, l’un des fondateurs de la mécanique quantique, et d’un recueil de chroniques qui vient de paraître chez Flammarion, “Il se passe quelque chose”, Jérôme Ferrari confie sa…

Quand dire, c’est faire

Auteur John Austin

Editeur Seuil

Cadeau du soir, JJJ. Allongez vous et écoutez. C’est très beau.

Neuroplanète : prêt(e)s à en découvrir plus sur le cerveau ?

Nice 7 8 Mars

le point

Maintenant, y a Tchang.

Pas le cœur pour.

saviano sit mediapart à l’air libre

https://www.mediapart.fr/journal/international/070225/le-capitalisme-liberal-est-devenu-mafieux-notre-emission-speciale-avec-roberto-saviano

autre titre de Salviano

Roberto Saviano

Crie-le !. 30 portraits pour un monde engagé

Gridalo

Trad. de l’italien par Vincent Raynaud. Illustrations d’Alessandro Baroncian

https://www.gallimard.fr/catalogue/crie-le/9782072951664

« Une seule corde ne suffit jamais à me retenir. »

Montaigne

1345

commentaires