Eblouissante obscurité des sonnets de Garcia Lorca

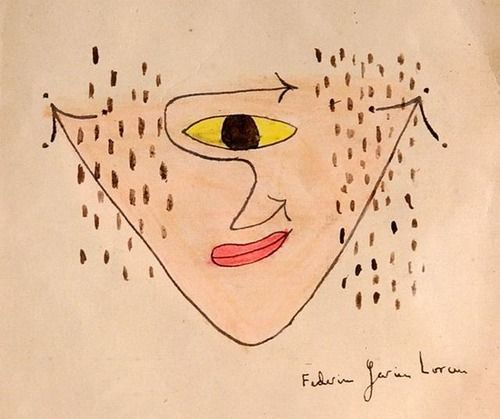

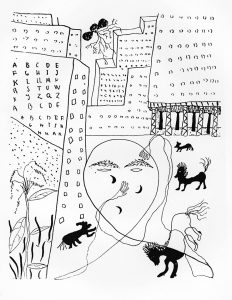

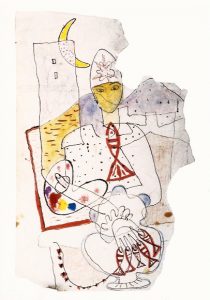

Qu’on le veuille ou non, il en va de Federico Garcia Lorca comme de Heinrich von Kleist : impossible d’évoquer leur œuvre en oubliant l’ombre portée de leur mort sur leur vie. Dans le cas du premier, son exécution par des miliciens franquistes ; dans celui du second, son suicide avec sa maitresse. Les éditeurs de l’Anthologie bilingue de la poésie espagnole dans la Pléiade assurent même que si Garcia Lorca (1898-1936) la domine avec Cervantès aux yeux des lecteurs, les conditions tragiques de sa mort n’y sont pas étrangères ; quant à Cioran, il allait même plus loin en jugeant impossible de lire une ligne de Kleist sans penser qu’il s’est donné la mort, comme si son suicide avait précédé son œuvre (De l’inconvénient d’être né). C’est dire l’accueil réservé à tout ce qui sort encore de la plume du poète andalou. Non des inédits ni des exhumations mais des résurrections dans notre langue. Le cas des Sonnets de l’amour obscur (Sonetos del amor oscuro, 64 pages, 7 euros, Allia). Quasiment une plaquette mais, comme toujours sous les auspices de cet éditeur, publiée avec un soin particulier apporté à la typographie, la mise en page, le papier. Ce souci de la qualité éditoriale est d’autant bienvenu que le livre reproduit, outre quelques photos d’époque, des dessins de l’auteur à l’encre bleue sur papier fort, des encres de Chine, crayons de couleur et gouaches sur bristol ou carton.

Avant même d’avoir été lus, ces onze poèmes étaient entrés dans la légende car ils étaient précédés par la rumeur hantant de longue date les cercles des admirateurs de Garcia Lorca. On les disait perdus même si quelques uns étaient connus. Dans une éclairante présentation, la traductrice Line Amselem, à qui l’on devait déjà la transhumance en français de Jeu et théorie du duende, Le cante jondo, Les berceuses et Complaintes gitanes du même auteur, rappelle le chemin tortueux suivi par ces sonnets avant de parvenir jusqu’à nous. La première fois, ce fut sous une forme on ne peut plus clandestine : sans nom d’auteur ni d’éditeur, dans un tirage de 250 exemplaires non-commercialisé, en 1983 à Grenade (le poète était né à 50 kms de là, à Fuente Vaqueros). Pourtant le général Franco était mort depuis plusieurs années.

Étrangement, c’est en français et non en espagnol que ces fameux onze textes étaient parus ensemble pour la première fois en pleine lumière, deux ans avant, pour l’édition des œuvres de Garcia Lorca dans la Bibliothèque de la Pléiade. Face à la crainte d’une multiplication d’éditions pirates, les ayants-droits durent céder et ils parurent enfin en espagnol par les soins du supplément culturel du journal ABC au sein d’un important dossier consacré au poète (1984). A une nuance près, un détail qui n’en est pas un : le titre y avait été amputé de « oscuro » car l’obscurité en question désignait, on s’en doute, l’arrière-fond homosexuel des sonnets. Il est omniprésent mais voilé sous les métaphores, ce qui renforce l’universalité de l’amour en question. De toute façon, ce fameux titre n’avait pas été établi, fixé, figé par son auteur. Seuls deux poètes et amis, Vicente Aleixandre et Pablo Neruda (du temps où celui-ci était consul du Chili en Espagne), devant lesquels Garcia Lorca avait lu ses sonnets, ont témoigné de l’authenticité du titre.

Proust disait de tout créateur de sonnet qu’il pétrarquise. Quatorze vers, deux quatrains (cuartetos), deux tercets. L’exposé d’un questionnement suivi en chute de celui de sa solution. Une forme aussi corsetée que celle du haïku mais qui ouvre aux plus vastes perspectives. Une virtuosité derrière laquelle transparait le musicien en Garcia Lorca (un sonnet se doit de sonare, sonner) qui, dans le cas présent, se met « au service de la finesse de son esprit, dans la fulgurance dictée par la brièveté » selon Line Amselem. En s’attaquant à cette forme poétique strictement codifiée, Garcia Lorca avait deux modèles en tête, deux références : les 154 Sonnets de Shakespeare (dont la majorité numérotés de 18 à 126 expriment son amour pour un jeune homme) qu’il a pu lire soit en version originale soit en traduction (on peut lire ici une analyse fine de leurs traductions en espagnol) ; et les Sonnets de la nuit obscure (La noche oscura) de Jean de la Croix, chez lequel la traductrice relève nombre d’emprunts lexicaux. Par souci du rythme, de la cadence, la respiration, elle a choisi de rendre l’hendécasyllabe (vers de onze syllabes) par un vers en contenant une de moins.

Proust disait de tout créateur de sonnet qu’il pétrarquise. Quatorze vers, deux quatrains (cuartetos), deux tercets. L’exposé d’un questionnement suivi en chute de celui de sa solution. Une forme aussi corsetée que celle du haïku mais qui ouvre aux plus vastes perspectives. Une virtuosité derrière laquelle transparait le musicien en Garcia Lorca (un sonnet se doit de sonare, sonner) qui, dans le cas présent, se met « au service de la finesse de son esprit, dans la fulgurance dictée par la brièveté » selon Line Amselem. En s’attaquant à cette forme poétique strictement codifiée, Garcia Lorca avait deux modèles en tête, deux références : les 154 Sonnets de Shakespeare (dont la majorité numérotés de 18 à 126 expriment son amour pour un jeune homme) qu’il a pu lire soit en version originale soit en traduction (on peut lire ici une analyse fine de leurs traductions en espagnol) ; et les Sonnets de la nuit obscure (La noche oscura) de Jean de la Croix, chez lequel la traductrice relève nombre d’emprunts lexicaux. Par souci du rythme, de la cadence, la respiration, elle a choisi de rendre l’hendécasyllabe (vers de onze syllabes) par un vers en contenant une de moins.

Toute nouvelle traduction est redevable à celles qui l’ont précédée. Cette édition des Sonnets de l’amour obscur est aussi discrète que précieuse dans la double acception du terme par la délicatesse avec laquelle elle rend présente, chaleureuse, presque familière la sensualité de celui qui se disait ni un homme, ni un poète, ni une feuille mais « un pouls blessé qui sonde les choses de l’autre côté » (in Poète à New York). Afin d’en juger, voici à la suite de la version originale du Sonnet de la douce plainte (Soneto de la dulce queja), la traduction publiée dans l’Anthologie de la poésie espagnole suivie de celle de Line Amselem (2024) :

« Tengo miedo a perder la maravilla/ de tus ojos de estatua y el acento/ que me pone de noche en la mejilla/ la solitaria rosa de tu aliento.

Tengo pena de ser en esta orilla/ tronco sin ramas, y lo que más siento/ es no tener la flor, pulpa o arcilla,/ para el gusano de mi sufrimiento.

Si tú eres el tesoro oculto mío,/ si eres mi cruz y mi dolor mojado,/ si soy el perro de tu señoro,

no me dejes perder lo que he ganado/ y decora las aguas de tu rio/ con hojas de mi otoño enajenado. »

Traduction publiée dans l’Anthologie bilingue de la poésie espagnole :

“J’ai peur de perdre la merveille/ De tes yeux de statue et cet accent/ Que vient poser la nuit près de ma tempe/ La rose solitaire de ton haleine.

Je m’attriste de n’être en cette rive/ Qu’un tronc sans branche et mon plus grand tourment/ Est de n’avoir la fleur- pulpe ou argile-/ Qui nourrirait le ver de ma souffrance.

Si tu es le trésor que je recèle/ Ma douce croix et ma douleur noyée/ Et si je suis le chien de ton altesse

Ah, garde-moi le bien que j’ai Gagné/ Et prends pour embellir ta rivière/ Ces feuilles d’un automne désolé. »

Et dans la traduction de Line Amselem (2024) établie à partir de différents déchiffrages de l’original :

“ J’ai la crainte de perdre le prodige/ de tes yeux de statue, et cette touche/ que me met sur la joue pendant la nuit/ la solitaire rose de ton soufflé.

Je suis triste d’être sur cette rive/ un tronc sans branche, et plus encor me coûte/ de n’avoir pas la fleur, pulpe ou argile,/ pour le ver rongeur par lequel je souffre.

Si tu es mon bien caché, mon trésor,/ si tu es ma croix, ma douleur mouillée,/ et si je suis le chien de ta couronne,/

fais que je garde ce que j’ai gagné/ et de ta rivière les eaux décore/ de feuilles de mon automne emporté.”

( » Sans titre », « Portrait de Dali », « Autoportrait » dessins à l’encre sur papier de Federico Garcia Lorca, D.R.)

1 219 Réponses pour Eblouissante obscurité des sonnets de Garcia Lorca

Bon, on ira le voir le grand Charles.

Sa grande sœur : Édith Piaf était toute petiote !

Et lui, 1 m 64 !

Édith Piaf un mètre 47.

Il pouvait lui manger la soupe sur la tête.

simplement parce qu’elle ne m’intéressait pas

Pas où plus ?

Y compris les trois Subutex ?

par leurs instincts les plus primaires et grégaires, se laissent entraîner comme malgré eux vers la guerre.

Comme malgré eux ?

Euh…

Deux soldats israéliens réservistes s’insurgent.

et pas dès aujourd’hui, car Gramsci, dans Le peuple des singes : « L’illusion est la mauvaise herbe la plus tenace de la conscience collective ; l’histoire enseigne, mais n’a pas d’écoliers ». Ou Huxley, dans Les portes de la perception : « Le fait que les hommes n’apprennent pas grand-chose de l’histoire est la leçon la plus importante que l’histoire nous enseigne ». Et pour finir, Hegel : « Ce que l’expérience et l’histoire enseignent, c’est que les peuples et les gouvernements n’ont jamais rien appris de l’histoire, ni agi sur des principes qui en sont déduits »

Si l’homme n’apprend rien de ce qu’il a vécu, à quoi sert donc l’histoire ? C’est un point de vue dramatique.

ilme semble qu’à propos de l’andalousie, on aurait pu dire qu’elle avait connu un réel développement de la philosophie au millénaire précédent; voyez philomag

» On observera cependant que le premier développement d’une véritable philosophie andalouse se produit à cette époque, chez un personnage formé à la fin des taifas, mais dont la pensée se développe à l’abri de la protection que lui apportent des amis haut placés dans le régime almoravide, et intellectuellement capables de le comprendre. L’attitude officielle du régime almohade, dont la doctrine était influencée par la philosophie ghazalienne (1), et qui était favorable à la pensée zahirite (21) et très hostile au conservatisme intellectuel des fuqaha’ malikites tout puissants à l’époque précédente, favorise ensuite un épanouissement remarquable de la pensée dont le premier représentant est Ibn Titfayl (né à Guadix vers 1105, m. en 1185). Son oeuvre la plus connue est Hayy b. Yaqzan (« Vivant, fils d’Eveillé », traduit sous le titre du « Philosophe autodidacte »), une sorte de conte allégorique, faisant intervenir deux personnages ;

» On observera cependant que le premier développement d’une véritable philosophie andalouse se produit à cette époque, chez un personnage formé à la fin des taifas, mais dont la pensée se développe à l’abri de la protection que lui apportent des amis haut placés dans le régime almoravide, et intellectuellement capables de le comprendre. L’attitude officielle du régime almohade, dont la doctrine était influencée par la philosophie ghazalienne (1), et qui était favorable à la pensée zahirite (21) et très hostile au conservatisme intellectuel des fuqaha’ malikites tout puissants à l’époque précédente, favorise ensuite un épanouissement remarquable de la pensée dont le premier représentant est Ibn Titfayl (né à Guadix vers 1105, m. en 1185). Son oeuvre la plus connue est Hayy b. Yaqzan (« Vivant, fils d’Eveillé », traduit sous le titre du « Philosophe autodidacte »), une sorte de conte allégorique, faisant intervenir deux personnages

« [51]. L’essor de la philosophie andalouse au xiie siècle : Ibn Badjdja (Avempace), Ibn Tufayl (Abubacer), Ibn Rushd (Averroés)

p. 209-214

et donc sur philomag, le triomphe d’averroes:

« Jean-Baptiste Brenet a mené l’enquête. Dans un livre érudit et passionnant, Le Dehors dedans. Averroès en peinture, ce médiéviste, professeur de philosophie arabe à l’Université et organisateur de « Falsafa, les rendez-vous de la philosophie arabe » à l’Institut du monde arabe, est parti à la recherche des représentations du maître andalou dans la peinture. Plus exactement de ce qu’on a appelé les « Triomphes de Thomas d’Aquin », une dizaine de tableaux et de fresques italiennes représentant le saint chrétien vainqueur du grand commentateur arabe. En historien de la philosophie plutôt qu’en spécialiste de l’art, il montre, à travers la répétition de ce motif, le rapport paradoxal qu’entretiennent les pensées européenne et arabe, et les liens qui les unissent encore.

Exposé au The London Literary Salon :

Je mesure 1 mètre 96.

Je chausse du 62. Mes pieds sont palmés. Je nage donc très très vite.

l’Histoire, comme suite de catastrophes, est un instrument permettant de mesurer l’immaturité humaine.

toutefois avec la guerre en Ukraine l’Europe a touché le point le bas de son déclin moral.

en effet, c’est la première fois dans l’histoire de ce continent que l’on mène une guerre, visant à défendre ses valeurs, avec le sang des autres.

faire la guerre avec le sang des autres c’est sans doute la chose la plus ignoble jamais commise par ce continent durant toute son histoire.

c’est à la fois ignoble, lâche, le signe d’une irresponsabilité, voire d’un infantilisme.

regarder l’infantilisme de nos gouvernants à l’Assemblée limite ça peut faire sourire, par contre quand cet infantilisme de gens qui défendent leurs valeurs avec le sang des autres c’est nettement moins drôle.

les intellectuels ont disparu, tout comme les gens qui prennent un peu de hauteur et prennent le temps de réfléchir (à ce titre je me considère comme une exception), mais quand cette bande d’abrutis se réveillera et prendra conscience de ses actes, alors là pon se rendra compte que l’Europe a commis, en prétendant défendre ses valeurs avec le sang des ukrainiens, le crime le plus ignoble de toute son Histoire.

les élections américaines battent de loin toutes les meilleures séries Netflix.

après avoir essayé de mettre Trump en prison, essayé de l’assassiner, l’accuser d’espionnage pour le comtpe de la Russie c’est au tour d’Elon Musk d’être accusé d’espionnage avec les russes.

les élections de 2020 étaient placées sous le signe de la « désinformation russe » celles de 2024 c’est « l’espionnage russe ».

le WS Journal vient de pondre un article, limite on se dit que les journalistes américains pourraient se faire embaucher à Hollywood tellement leur imagination est sans limite.

le problème est que comme les démocrates ont le soutien du FBI et de toutes les institutions américaines ils peuvent accuser qui ils veulent et quand ils veulent.

avec preuves à l’appui : comme en 2020 quand 50 responsables des services de la défense avaient confirmé que le laptop du fils Biden c’était bien de la « désinformation russe » avant d’admettre une fois Biden élu que c’était pas vrai…

maintenant la propagande fait que c’est le tour d’Elon Musk…

si la Russie, l’Iran ou la Chine utilisaient des moyens aussi stupides pour se débarasser des opposant politiques tous nos médias crieraient au scandale, mais quand c’est les néoconservateurs américains on applaudit…

l’occident a rarement atteint un tel niveau de cynisme.

Je reviens un instant pour exprimer ma déception de passer en revue la rubrique cinéma du Lézard de Paris sans y trouver de compte rendu du magnifique film saoudien « Norah »!

Que glande le Lézard?

Résumé d’Allo ciné:

» Nader, un nouveau professeur d’école et artiste secret, arrive au village et rencontre Norah, qui réveille la créativité en lui et l’inspire à peindre à nouveau. Au péril de leur vie, ils développent une connexion délicate et un lien discret. »

Résumé ainsi, ça ne dit pas grand chose…Mais c’est un bijou, une histoire pudique, une tragédie sans drama queen.

Le metteur en scène aurait pu en faire des tonnes et nous donner un mélodrame larmoyant. Pas du tout, beaucoup d’émotion mais aucune facilité.

A la prochaine.

Vous aviez entendu parler de cette femme de lettres, fille du maréchal Davout ?

Adelaïde Louise DAVOUT D’ECKMUHL est née le 8 juillet 1815 à Paris et décédée le 7 octobre 1892 à Paris 6ème.

Poétesse, salonnière, écrivaine.

Elle fit ériger le Phare d’Eckmuhl à la pointe de Penmarch (Finistère).

Elles fut immortalisée par le peintre Louis-Gustave Ricard et d’autres artistes.

Inhumée le 10 octobre 1892 au cimetière du Père-Lachaise, 28e division (même tombe que son père, le maréchal Davout).

Les oeuvres de la Marquise de Blocqueville :

1848 ‘’Perdita’’, roman, réédité en 1890 par Jouaust.

1861 ‘’Chrétienne et Musulman’’, roman, réédité en 1892 par Jouaust, sous le titre de ‘’Stella et Mohamed’’.

1863 ‘’Le Prisme de l’âme’’, Étude, édité par Hetzel.

1865 ‘’Rome’’, édité par Hetzel.

1874 ‘’Les Soirées de la Villa des Jasmins’’, 4 volumes édités par Perrin.

1879-1880 ‘’Maréchal Davout, prince d’Eckmühl, raconté par les siens et par lui-même’’, 4 vol., édités par Didier.

1884 ‘’Roses de Noël’’, pensées éditées par Ollendorff.

1885 ‘’Pensées d’un Pape’’ (Clément XIV), éditées par Jouaust.

1887 ‘’Correspondance inédite du Maréchal Davout (1790 à 1815), prince d’Eckmühl’’, éditées par Perrin.

1888 ‘’Chrysanthèmes’’ éditées par Jouaust.

1891 ‘’À travers l’invisible’’ éditées par Jouaust.

1894 ‘’Pensées et souvenirs’’, éditées post mortem par Firmin-Didot.

Merci Closer.

Chez moi j’aurais Norah, puis Anorak début novembre.

Patience.

Je n’ai pas le monopole du cinéma, ici, closer !

Merci pour l’info sur « Norah »…

puis Anora

Ah Norah

(C’est de l’humour ; le premier, j’irai.).

D’où l’expression « Aller à Kanora »

1219

commentaires