En nageant en écrivant

De même que souffler n’est pas jouer, se baigner et nager sont deux choses différentes, tout de même ! A l’approche des grandes vacances, il faudrait voir à ne pas confondre même si l’exquise couverture du petit album de Paul Morand Bains de mer, bains de rêve y invitait en 1960. Deux récents livres, plus sérieusement natatoires que ce bel éloge du farniente flottant, se font justement l’écho du souci de bien nager. Et je dois l’avouer, depuis trois mois que je rencontre des lecteurs dans des librairies un peu partout en France et au-delà, je suis frappé par le nombre de gens qui disent leur nécessité vitale de nager, de celles qui transportent de l’ivresse électrique au nirvana, quand tant d’autres ne pensent qu’à courir. Que ce soit dans une piscine pour aligner les longueurs encadrées par deux lignes balisées, dans un lac, dans un fleuve ou à la mer, ils confessent un même désir fusionnel avec l’eau. Et il ne faut pas beaucoup les pousser pour qu’ils se disent victimes consentantes d’une forme d’addiction.

De Chantal Thomas, outre ses travaux d’historienne sur Sade, Casanova ou Marie-Antoinette, les amateurs ont déjà pu se délecter de Souvenirs de la marée basse (2017) et de Journal de nage (2022). Deux livres étincelants placés, surtout le premier, sous le signe d’une mère indépendante, insoumise à la forte personnalité, qui s’affirmait en pratiquant une nage libératrice. Elle-même nageuse croyante et pratiquante, longtemps attachée au bassin d’Arcachon avant de se prendre de passion pour l’eau niçoise dans laquelle elle s’immerge à partir d’une petite plage entre les rochers, Chantal Thomas nous revient et elle y revient avec L’étreinte de l’eau sous forme d’entretiens avec Fabrice Lardreau (13 euros, 171 pages, Arthaud)

Elle va jusqu’à lui accorder des qualités morales au motif que, contrairement à la forêt ou à la montagne, éléments naturels plus effrayants qu’envoûtants pour ceux qui la connaissent mal, l’eau serait bonne, bienveillante, protectrice. Même l’océan lui parait sans danger. Comme si l’eau était dotée d’une pureté naturelle. Il est vrai qu’on l’approche dans un absolu dépouillement, ou quasi (autrefois en Angleterre, on nageait nus), alors que la montagne exige un équipement.

« Quand on nage, on tourne le dos au poids de la terre. Même si l’on peut nager le long du rivage, il y a toujours un moment où on lui tourne le dos, physiquement ou symboliquement… L’esprit même de la nage, pour moi, est de se détourner de la pesanteur matérielle, des soucis, des obstacles, des empêchements ».

Ce qui n’empêche pas d’autres de sérieusement gamberger lorsqu’ils s’agit de tromper l’ennui de l’entrainement et des longueurs sans cesse recommencer -à condition toutefois de ne pas écouter de la musique. Une jolie manière de dire que le nageur échappe à la gravité terrestre- mais pas seulement. Elle veut voir dans la femme qui nage, comme dans celle qui marche ou celle qui court, une femme qui fait voler en éclats l’assignation au foyer, celle qui se passe de toute évaluation du père ou du mari, celle qui s’épanouit loin de tout regard extérieur. Ainsi se sont-elles réapproprié leur corps. Cela dit, elle avoue sans mal préférer la nage très libre en mer à la natation assez sportive dans une piscine. A croire que le goût de l’eau, cette saveur si particulière plus ou moins salée, l’immersion dans les sensations du moment, s’accommodent mal des rigueurs de l’entrainement, son autodiscipline, ses chronométrages, ses performances. A Nice, lorsqu’elle nage en longeant la promenade des Anglais, sa situation lui autorise un autre regard sur le réel ; une manière d’être dans la ville sans y être ; ce qu’on appelle adopter le point de vue de l’eau.

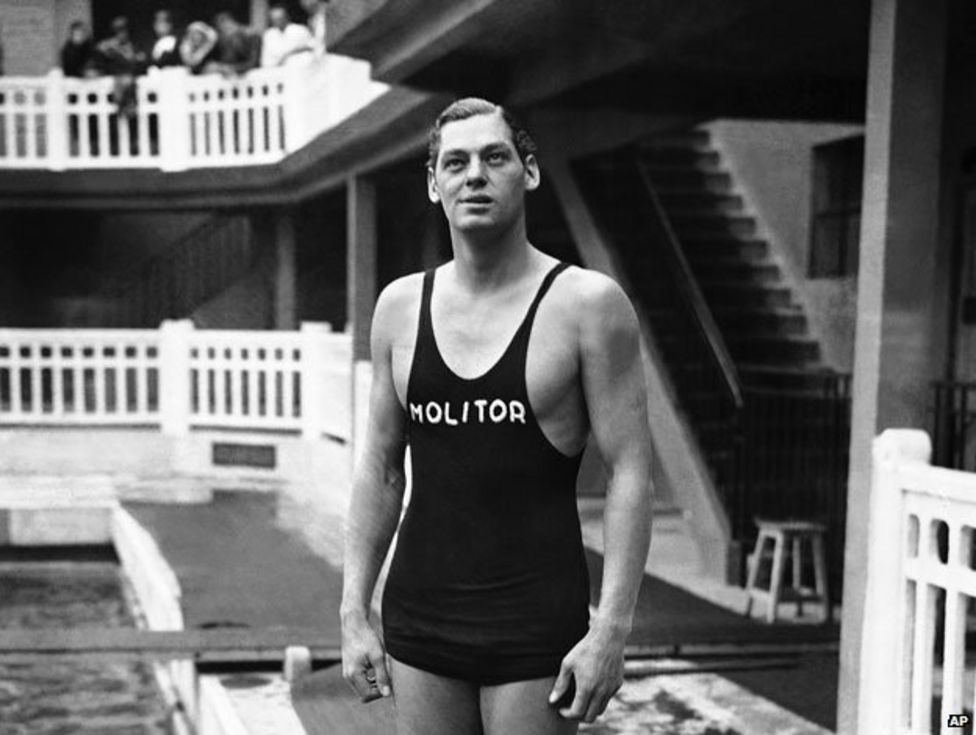

On s’en doute, il n’est guère question de technique dans la conversation de Chantal Thomas, si agréablement légère. Tout pour l’esprit, le ressenti, la sensibilité, l’ineffable de la nageuse. Tout l’inverse de L’art de nager le crawl (Swimming The American Crawl, traduit de l’anglais par Michel Vaucaire, 165 pages, 19 euros, Séguier) de Johnny Weissmuller (1904-1984) paru pour la première fois en 1930. Parfaitement, « le » Johnny qui affola les bassins dans l’entre-deux-guerres avant de pousser son cri de Tarzan (en réalité, l’enregistrement d’un yodel autrichien monté à l’envers et en accéléré) dans la jungle hollywoodienne. Car on l’oublie, dans sa première vie, il fut un grand champion de natation américain. Son palmarès est éloquent : un record du monde au 100 mètres nage libre inégalé pendant dix-sept ans, une pluie de médailles aux JO de Paris en 1924 et à ceux d’Amsterdam quatre ans plus tard, cinquante-deux titres de champion des USA, vingt-huit record du monde etc Et dire qu’on lui avait conseillé de se mettre à la natation quand il était adolescent afin de vaincre sa poliomyélite !

Son traité, appelons-le ainsi, est aussi argumenté que les évocations aquatiques de Chantal Thomas sont poétiques. Dans les deux il est question de style mais ce n’est pas le même. Johnny, 85 kgs pour 1,89 mètres, 44 de pointure et 9 pour les gants, une silhouette serpentine et longue favorable à la glisse, n’a d’autre ambition que d’exposer sa méthode. Son entraineur, le légendaire William Bachrach qui l’a pris en main à 15 ans en 1920 à l’Illinois Athletic Club, n’y est pas étranger. Son nom est le mot le plus récurrent du livre avec « hydroplane ».

Que conseille Johnny ? En vrac : ne pas regarder ses rivaux, bien fléchir le coude à l’attaque afin de conserver sa souplesse initiale au bras lequel assure l’essentiel de la propulsion, s’autoriser un certain lâcher-prise, battre des jambes en partant des hanches et non des genoux, ne pas oublier que la natation donne faim, évitez les bassins munis de brise-vagues, se souvenir que l’eau est fuyante, garder à l’esprit que les acides étant les grands responsables de la fatigue il faut leur préférer les aliments alcalins, s’obséder de sa souplesse même lorsqu’on est au maximum de sa puissance etc

Après, faites comme vous voulez mais vous ne trouverez pas un entraineur pour vous conseiller de nager le crawl à la Johnny : tellement haut sur l’eau qu’il n’y plonge pas la tête. J’allais oublier ce qu’il dit aussi de la respiration : expirez sous l’eau par le nez, inspirez par la bouche hors de l’eau. Certes… Mais pour ça, je recommande plutôt un petit livre de Marielle Macé en pur espoir du souffle, essai sur nos asphyxies ordinaires et nos grands besoins d’air à paraitre à la rentrée, (120 pages, 8,50 euros, Verdier). Il s’intitule Respire et il fait du bien en ces temps pollués.

Cela dit, le meilleur passage de L’Art de nager le crawl est encore celui où Johnny avoue son impuissance à expliquer pourquoi la souplesse est le secret de l’art de se reposer en nageant. Il le dit d’une phrase qui pourrait résumer tout le livre, être l’alpha et l’oméga de son art poétique et, partant, de toute création littéraire :

« Il y a un véritable truc pour cela mais c’est difficile de le décrire sur le papier ».

(« Johnny Weissmuller du temps à la piscine Molitor où il fut brièvement maitre-nageur-sauveteur » photo D.R. ; « Leonor Fini dans les eaux vénitiennes » photo Henri Cartier-Bresson.)

1 170 Réponses pour En nageant en écrivant

Réponse à Samuel

Pourquoi l’exercice physique excite la pensée ?

Parce qu’il se produit des frottements inavouables.

C’est bon les merguez, les côtelettes panées et les pizzas.

A Pompéi on a retrouvé des vomitoriums à pizzas avec des morceaux de pizza regina entiers encroutés dans la cendre volcanique. Ça a fait un article dans je ne sais plus quelle revue.

Des commandos marine

https://twitter.com/afpfr/status/1675822896399147008/photo/1

@ Clopine

Ne vous formalisez pas. Choisissez un ou deux « pains surprise ». Et basta ! En plus, ce n’est pas cher.

Le vomitoriums (au pluriel : vomitoria) comme espace séparé où l’on vomissait n’a jamais existé.

Que lors des banquets les Romains vomissaient pour pouvoir continuer à manger, c’est faux. Il est aussi faux que les maisons de la noblesse disposaient d’un une pièce où vomir. Aucune source ne documente cette pratique.

Le terme n’apparaît qu’au Ve siècle sous la plume de Macrobe pour désigner les larges couloirs qui permettaient aux spectateurs d’accéder à leur place dans les théâtres et amphithéâtres romains. À la fin de la représentation, les vomitoria vomissaient la foule.

Reconstruction de l’origine de la fake/

Après la Renaissance, fascinée par la grandeur gréco-romaine, la question s’est posée du pourquoi de la fin d’une civilisation capable de tant de merveilles s’est progressivement imposée.

En 1734, Montesquieu publia De la grandeur des Romains et de leur décadence, premier ouvrage à traiter du sujet. Il fut suivi une cinquantaine d’années plus tard par Edward Gibbon. Sa synthèse en treize volumes Déclin et chute de l’Empire romain, encore citée comme référence aujourd’hui, où Gibbon attribue la chute de Rome principalement à la corruption des mœurs et des lois, ainsi qu’à la perte du sens civique et de l’esprit militaire, sapés par le christianisme. Dès lors, l’idée d’un effondrement lié à tous les excès ne cessera de croître.

Deuxième moitié du XIXe siècle Félix Pyat 1871, dans un récit, décrit un repas de fête comme « une orgie grossière, païenne, monstrueuse — une fête romaine, dans laquelle les vomitoires ne manquent pas ». C’est la première fois que le mot est utilisé à tort pour désigner un endroit où l’on vomit. Il apparaît ensuite dans le roman comique Antic Hay d’Aldous Huxley de 1923.

Le mot en français est vomitoire. Il est toujours utilisé en architecture, pour les stades, par exemple.

Pour JJJ dont les trésors d’incompréhension ne sont pas niables :Jamais entendu parler de cette pratique alimentaire qui consiste à fourguer des petits fours à un jury, ce qui en plus n’est pas mon genre. Et oui, ai passé ma thèse dans cette idiote formalité.

Ah, Félix Pyat! Banville, prudent, dit dans ses souvenirs qu’il n’a connu que l’homme de lettres des débuts. On comprend pourquoi.

@ ne prenez pas les choses aussi tragiquement, MC et relisez vous un brin… ; ai passé ma thèse DANS cette idiote formalité (offrir des petits fous rires aux jurés ?) Wouarf… 🙂 [mes trésors d’incompréhension]… Bonne soirée d’ébri d’été 🙂

M charoulet

vous n’avez pas encore relevé le « pas que » qui se met à remplacer « pas seulement » avec une incomprehensible ellipse de ce qui devrait suivre

Sur « le quai »

Avec ce sens c’est un mot de l’entre-soi .Pas étonnant en consequence que les académiciens aient donné de la respectabilité à cette acception, « ministère des affaires étrangères;

Mais si on n’est pas du sérail son emploi peut rendre une phrase absconse, comme celle ci que j’ai entendue à l’intention d’un candidat à l’ENA :Avec une seule langue vous vous fermez le quai

ah oui, pardon, j’avais oublié de donner ce lien à lmd et pat. V pour leurs édifications esthétiques… pour p75, suffit de cliquer sur la version en espagnole.

https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/2023/04/13/vermeer-que-dire/

Qui a payé pour les petits fours de la thèse obscure de Marc Court ? L’évéché ?

@Marie Sasseur, vous avez raison et si les victimes arabes d’aujourd’hui ne sont pas les victimes arabes de 1961, la catégorie les flics, elle a gardé le doigt sur la détente, et ils tirent toujours (sur les arabes) ;

Du cours des choses. Des « raids » menés par une armée à la superbe on ne peut plus défraîchie, réduite à mener des expéditions punitives préventives contre des civils qualifiés a priori de « terroristes » dans des « territoires occupés » … la honte … vous voulez de ça en France ???

https://fr.euronews.com/video/2023/07/03/a-jenine-larmee-disrael-lance-une-operation-massive-jamais-vu-depuis-vingt-ans

@ Reconstruction de l’origine de la fake////

Mais pourquoi persiste-t’elle au 21e s…? Voilà ce qu’on ne comprend pas sous votre plume, RM, alors qu’on dispose d’un terme alternatif d’ailleurs consacré par un roman récent, bien plus suggestif.

https://www.lestraversees.com/livre/9782352165651-le-degueuloir-patrice-joly/

@la honte

Qu’en pense Boris Cyrulnik ?

https://www.babelio.com/livres/Cyrulnik-Mourir-de-dire–La-honte/201395

@ Le dégueuloir de littérature potentielle.

Ouvrez votre grande gueule, Marie, et gerbez-vous bien ! – Bonne b …

Et les victimes policières d’aujourd’hui ? On les traînait déjà sur 30 mètres en 61 mon Jeannot ? Sur 20 mètres ? Sur 10 mètres ?

@Et les victimes policières d’aujourd’hui ? On les traînait déjà sur 30 mètres en 61 mon Jeannot ? Sur 20 mètres ? Sur 10 mètres ?

C’est un peu court, jeune homme

500.

@ Jean – J’aurais bien la HONTE de m’exprimer comme ma soeur sur ce blog de la RDL, surtout quand on connaît son identité réelle… Mais aucunement pour Annie E. —— Quant à Boris, il publie trop…

https://www.universalis.fr/encyclopedie/la-honte-et-je-ne-suis-pas-sortie-de-ma-nuit-fiche-de-lecture/

Missile russe sur pizzeria ukrainienne :

Je ne sais pas si lmd est OK pour que ses commentaires soient dévoyés, car pour ce qui me concerne, pas question que ce langoncet fasse du dieudonné mbala mbala, en mentionnant mon pseudo extrait d’un échange, même si cet antisémite est camé.

@D.s

Il est temps de passez à la SM (assemblée par Citroën avec un moteur de fabrication italienne)

@bécassine de L’antimite

Bien noté votre invitation ; je suivrai les performances de Nidal sur le gazon de Wimbledon

Langoncet, tous ceux qui postent ici ont bien compris que comme mbala mbala, vous avez une problème obsessionnel avec les israéliens. Et le fait que vous soyez un junkie n’est plus à proposer.

Il fut un temps où vos » commentaires » étaient nettoyés. Il faut croire que vous n’êtes finalement qu’un nuisible vindicatif et impuissant.

Tout bien considéré, je ne suis qu’un morpion attaché à son bouchot. Au fait, c’est quoi, le féminin,de morpion ? Morpionne ?

Le vieux keuf jj, usurpateur de pseudo, a des prétentions de keuf.

bécassine de L’antimite, j’ai, en effet, parfois, la faiblesse de rattacher quelques points d’histoire à l’actualité ; ce n’est pas chez moi un travers obsessionnel, contrairement à ce que vous affirmez, ou alors il se trouve ici nombre de « king kong equalizers » qui rendent votre accusation bien dérisoire

Becassin, vos commentaires maniaques je m’en tape.

Je note que vous avez sur ce fil, mentionné le bouquin de Passou, le nageur, avec des intentions qui étaient très claires : de l’antisémitisme.

Je ne vous autorise pas à utiliser des bribes d’échanges avec mon pseudo pour leur faire dire autre chose que ce pour quoi ils ont été postés.

@Marie Sasseur dit: à

@Langoncet, puisque manifestement vous n’avez pas lu le bouquin de Passou, » le nageur « , où le communautarisme juif,au sens

appartenance à une communauté, bien vécue et avec une pointe d’orgueil est pourtant bien illustrée, » afin que nul ne l’ignore », je vous donne rendez-vous à l’ellipse, pour moi carastrophique, en terme d’image, en pages 37/38 du chapitre » Toulouse » . Et on en recause.

Je relève le gant ; à la condition que l’ONU, autant dire tout ce que la planète Terre compte de régimes à peu près démocratiques, soit libérée de l’emprise antisémite qui la paralyse et voit en « Bibi » un voyou échappé d’un making-of de la série Dallas*

*à l’attention des trumpistes

Minable Langoncet, intoxiquez vous tout seul.

J’ai lu le bouquin de Passou et manifestement pas vous. Alors foutez moi la paix et lisez le. On verra ensuite.

Je le lirai et vous assure que je commencerai par les pages 37 et 38 en étant attentif à toutes leurs ellipses

Je relève le gant ; à la condition que l’ONU, autant dire tout ce que la planète Terre compte de régimes à peu près démocratiques, soit libérée de l’emprise antisémite qui la paralyse et voit en « Bibi » un voyou échappé d’un making-of de la série Dallas* >

Je relève le gant ; à la condition que l’ONU, autant dire tout ce que la planète Terre compte de régimes à peu près démocratiques, soit libérée de l’emprise antisémite qui la paralyse et CESSE de voir en « Bibi » un voyou échappé d’un making-of de la série Dallas*

Il y a deux formes d’ellipse : les temporelles, faciles et les en terme d’action ou bien d’événements.

Je viens de voir deux films formidables, quoique (ou baie) boi4es d’ellipses : qu’,ont donc les réalisateurs ?

Ce soir, grande et belle pleine lune.

L’honnêteté dont vous êtes dépourvu voudrait qu’avant de refixer mon post, donner au préalable votre message, auquel le mien répondait.

Voilà qui est réparé :

Jean Langoncet dit: à

Passou ne veut manifestement pas en parler directement mais quand même ; il est convenable de toucher ici deux mots de cette figure universelle à laquelle il a consacré son dernier récit :

« Le goût de la vérité n’empêche pas la prise de parti. » (Albert Camus)

« La lucidité est la blessure la plus rapprochée du Soleil. » (René Char).

« Il faut commencer par le commencement, et le commencement de tout est le courage. » (Vladimir Jankélévitch)

« Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. » (Albert Londres)

« Le plus difficile n’est pas de dire ce que l’on voit, mais d’accepter de voir ce que l’on voit. » (Charles Péguy)

mercredi 15 janvier 2020

« Alfred Nakache, le nageur d’Auschwitz » de Christian Meunier

Alfred Nakache (1915-1983) était un champion français, Juif, sioniste, de natation (…)

http://www.veroniquechemla.info/2012/04/alfred-nakache-le-nageur-dauschwitz-de.html

L’État d’Israël lui décerne à titre posthume, en 1993, le Trophée du Grand exemple, au Musée du sport juif international.

« Il y a deux formes d’ellipse : les temporelles, faciles et les en terme d’action ou bien d’événements. »

Il s’agit dans mon post d’une ellipse en terme d’événements.

JJJ fait un sort à une coquille, c’est son droit , quoique bien disproportionné.. Plus perverse est Dame Clopine avec les petits fours de l’ Évêché. Cette thèse « obscure » étant passée en Sorbonne et à Paris III, on ne voit pas ce que l’Eveche viendrait faire là dedans, sauf si elle raisonne comme Marie Sasseur, ce qui paraît être le cas! Bien à vous. MC.

Et l’autre marteau lc qui rapplique de l’évêché, ventre à terre et soutane cul par dessus tête.

Qu’il fasse son plat à la mère du doctorant, elle en a besoin, en me laissant en dehors de ses flagornerie débiles.

@donner au préalable votre message, auquel le mien répondait

En tant que de besoin, je vous rappelle que j’ai posté de ce message hier soir, mais qu’en raison d’un double lien il est resté bloqué par la passoulinette ; il a été finalement « publié » après visa du/des modo/s et après une remise en ligne par mes soins au petit matin ; tant que nous y sommes, avez-vous quelque chose à dire sur le cas Cassius Clay ?

Le message antisémite du junkie n’en est que plus évident.

Qu’une bécassine fasse figure d’épouvantail à moineaux chez un Goncourt ? Il est temps pour les charognards de migrer

https://www.youtube.com/watch?v=ry01mrtQJhI

de cette pratique alimentaire qui consiste à fourguer des petits fours à un jury, ce qui en plus n’est pas mon genre.

On se calme.

Évidemment, Clopine, vous êtes la reine de la tarte aux pommes normande.

Faites payer le papa.

Formez une équipe des mamas africaines et cuisinez a plusieurs :

-champignons de paris tout petits farcis au saint Moret ou Philadelphia ou petit gervais.+ciboulette et poivre.

-feuilletés au fromage

Aux graines de sésame

Aux graines de courge (bonnes pour la prostate de ces messieurs)

-feuilletés en croissants jambon emmental

+Petits sablés cheddar romarin

Tomates cerises de qualité fermes et mûres

-quelque chose à la crème fraîche, je vous laisse chercher.

– qq verrines crème de petits pois.

– fromages : que des camemberts d’origine diverses.

-au dessert : uniquement des tartes au x pommes maison.

Forza Clopine.

Dites au père, j’ai besoin de 300 euros, ça devrait le faire.

Si les mamans africaines font qq accras de morue et des beignets de crevettes pimentées, ce sera Bonnard. Sinon, vous ferez sans.

Condorcet, c’est le lycée où le père de mes enfants a fait ses études de lycéen.

Envoyé par son instituteur qui l’avait repéré.

–

Il va se coincer quelque chose, je le crains.

https://www.instagram.com/reel/Ct0zkKtgOd1/?igshid=YTUzYTFiZDMwYg==

Il/elle ne coincera pas sa bulle dans la vôtre, en effet, rose

https://www.youtube.com/watch?v=Ft2U58G5Szw

@ »Qu’une bécassine fasse figure d’épouvantail à moineaux chez un Goncourt ? »

Le junkie cause à la basse-cour ?

Dire Goncourt est une manière pour le junkie de se redonner une dignité qu’il n’a pas lui-même, dans ses » commentaires » injurieux et antisémites, empruntant par là un discours digne des deux frères, Goncourt ?

Ce que Passou ne dit pas » directement », dans son roman, relève plutôt d’un manque de data. Disons-le comme ça.

Ce bouquin, je l’ai dit n’est pas le meilleur de Passou, et je n’ai rien ressenti de simplement humain dans ce portrait, » machine Nakache » a nager, au delà de ce socle de douleur qu’a été la perte de sa femme et sa fille, mais beaucoup de malaise en fait.

C’est certainement dû aussi au ton donné dès le premier plongeon, si je le revois je le tue. Ça tend un peu.

Florida :

https://lesempio.blogspot.com/2019/01/joel-meyerowitz-florida-1970_80.html

4 juillet 2023 7h56.

Vu Il boemo de Petr Vaclav

2033 film tchéko-italien 2h20

Je bats ma coulpe.

Depuis plus de quinze ans, sortie politique & systématique d’une salle de cinéma lors d’une scène de viol.

Là, je suis restée : le mari viole son épouse sur le carrelage du grand salon : insoutenable. Elle se suicidera ultérieurement par une méthode qui semble porter ses fruits. Pas d’intubage pour un lavage d’estomac à la seconde moitié du XVIIIème. Pourtant, elle dit fort clairement combien elle aime ses deux filles, encore petites, trop jeunes pour être orphelines.

Second blâme, je ne raconterai pas tout le film : l’apologie de la gifle de l’homme sur la femme. Le discours débile qui s’ensuivit, uniquement masculin, et son désir à elle qui ne manifeste rien de la réalité concrète.

Troisième bémol, la scène superfétatoires de libertinage collectif : c’est dégueulasse ! D’ailleurs, comment elle finit dans le futur cette dévergondée, cela est dit dans le film.

Il s’égare, là, le compositeur dieu merci brièvement. Stupre et fornication.

Ce film est extraordinaire, ces trois prolégomènes posés.

Il relate la vie d’un auteur/compositeur/créateur d’opéras/ musicien méconnu Josef Myslivecek, tombé, pourquoi grands dieux ? dans les oubliettes.

Sa rencontre avec Wolfgang Amadeus Mozart est épatante, même les non-mélomanes y ont trouvé leur compte.

@je l’ai déjà dit

Du clin d’oeil. En fait de plonger ; que cela ne vous empêche pas de continuer – pour filer la métaphore animalière, comme disait l’autre : il y a plus d’humanité dans l’oeil d’un chien quand il remue la queue que …

@Du cours des choses. Des « raids » menés par une armée à la superbe on ne peut plus défraîchie, réduite à mener des expéditions punitives préventives contre des civils qualifiés a priori de « terroristes » dans des « territoires occupés » … la honte … vous voulez de ça en France ???

https://fr.euronews.com/video/2023/07/03/a-jenine-larmee-disrael-lance-une-operation-massive-jamais-vu-depuis-vingt-ans

Do you punk?

Eh bien à la niche, langoncet. Et ne prenez pas ce blog et les intervenants pour un produit de substitution.

A part une appréciation de complaisance, très convenue et non dénuée de hargne, assez prévisible de son auteur, je n’ai pas lu dans les commentaires de retour de lecture sur ce roman de Passou.

C’est embêtant.

Et quel est le second film que vous avez vu, rose ?

Le Nanni Moretti ou « Passages » ?

accras de morue

Dame Clopine va refiler de l’étouffe-chrétiens aux bourgeois de condorcet, bonne recension de rosi pour un navet. Buffet froid chez le prestigieux passou, ça gaze, ah oui, l’heure bleue continue de sonner, l’important c’est de casquer. dixit les Punks, daft.

« … dans les oubliettes. »

Pas vraiment dans les oubliettes.

Cela dit, il est toujours resté fidèle aux conventions de l’opera seria italienne, certes, mais le moment de l’exploration des aspects dramatiques de l’opéra n’est jamais arrivé chez lui, donc une baisse d’intérêt.

La question syphilis n’a jamais été prouvée. Si on se tiens au témoignage de Mysliveček (ses lettres), la déformation du visage était due à des interventions médicales sur une blessure qu’il avait subie lors du renversement du buggy sur lequel il voyageait, est successive infection.

est successive infection > ET successiveS infectionS

pardon, etc.

@ JJJ fait un sort à une coquille, c’est son droit, quoique bien disproportionné ///

exact…, MC-PR,… tel le Rabelet moyen qui aimait ses personnages, Cruels & Pantas. Merci de ne pas m’assimiler à d’aucunes, je suis l’Unique en ma propriété, tel le Max moyen.

@ certaines qui ont beaucoup de rougeaille dans les yeux tous les matins, et pcsqt tirent à vue tous azimuths tels nos flics décomplexés, confondent certaines autres couleurs, roses et bleues. Et font croire qu’elles n’ont rien d’anti(sé)mites… Trop à cran pour être crédibles dans leurs piscines palestiniennes. Un bon bol de lait au chocolat bromuré, voilà ce qu’il leur faudrait avant de foncer sur l’Ovomaltine.

@ j’y ai bien réfléchi : l’une d’entre elles, proche de la culture bigarrée de Marseille sa patrie, est la plus authentiques des internautes, car elle dit toujours la vérité, montrant comment ses affects primaires instinctifs, tels des capteurs suprasoniques, informent ses pensées flottantes sur le monde échevelé qui vient vers elle). Du coup, elle est totale insituable politiquement sur l’échiquier de la Reine. Voilà pkoi on l’aime entre toutes les femmes. Elle ne nike jamais sa mère, c’est en outre son trait distinctif. Elle serait capable de tuer pour la sauver, comme une Mary Pat Fennessy.

@ … SV, chroniquez-nous bientôt Le Silence (D. Lehanne). Je suis sûr que vous ne saurez le laisser passer pour votre lectorat. J’insiste, bien que ce ne soit mon genre de conseiller les bloguistes. Mais il se trouve que…

=> Donc, bàv à tous.tes, [4.7.23_9.28]

DirPhil a manqué une vocation de… casque bleu.

Vu hier au soir un second film L’odeur du ventde Hadi Mohaghegh, Iran, 2023 1h30.

La vie telle qu’elle est dans sa splendeur.

Une économie de moyens, de paroles, des paysages éblouissants et surtout, surtout, des hommes magnifiques.

Le pur bonheur dans son essence même.

Accras de morue, beignets de crevettes.

Clopine, rien d’obligatoire, le pimenté relève les feuilletés et les champignons tout petits de Paris.

G le secret de la pâte feuilletée, achetée toute faite. Si vous le voulez, je le partage.

jjj, alexia, des keufs, encore des keufs.

Ma mère, elle s’est réveillée de bonne humeur.

Elle me dit « lorsque je suis de bonne humeur, j’ai le moral ».

Hé hé.

Et puis le keuf, harceleur immonde, s’est trouvé une manman de substitution, à Marseille. Il lui écrit des petites choses touchantes. C’est le bigarreau sur le gâteau.

Oui, Marie Sasseur, simple sympathisant du FLN,

et je ne trouve pas si marrants vos commentaires :

….16h05, sonne l’heure du goûter.

….Pour ce qui est de faire les 400 coups, c’est sûr.

Ceci dit : la cagnotte pour le flic au coup de nerfs, cépaleseul, pourra lui servir a se recycler dans un autre métier.

Je lui souhaite le meilleur.

La cagnotte pour la mère de Naël, qu’elle en fasse une bonne cause. Je lui la souhaite publique, comme la maman admirable dont le fils policier a été tué par Mohammed Merah et qui s’est mis à sillonner la France en portant sa parole et qui semble avoir trouvé apaiser sa douleur de mère.

En rentrant du cinoche hier au soir, ai croisé trois copines sur un banc, tchatchant mais tchatchant comme pas possible en arabe. J’en connais une, depuis trente cinq ans.

M’ont dit « moi je suis tunisienne, elle marocaine, elle algérienne, on parle la même langue ». Leur ai donné le programme en leur disant d’aller voir le film les filles d’Olfa. Que la grande sœur emmène sa petite sœur et leurs filles.

M’ont répondu oui. De facto, elles ne vont jamais au cinéma. Pour quelques unes, elles sont analphabètes.

Il y a deux femmes dans l’odeur du vent, dont une illettrée, dit-elle d’elle même.

à se recycler

Jazzi

Bien tentée par Passages de Ira Sachs.

Peu par le dernier Nanni Moretti. Comme Woody Allen, à part le moi-je, où nous emmène t’il ?

@ jzmn – > une languissante longueur ///

cette allitération me choque un peu, je ne sais pas trop pourquoi… On aurait pu écrire une « langueur longuissante », mais ça n’aurait pas marché non plus, vu le style soap-opéra lézardien …

Cela dit, le CR donne envie quand même d’aller y voir quand viendra l’heure. – Pendant ce temps, elle a fait un A/R à Paris pour aller plutôt visiter l’expo Ron Mueck, toujours intéressant cet artiste australien, mais sa visite fut vite expédiée à la fondation Cartier, m’a-t-elle expliqué,… elle a pris so temps pour photographier les foetus démesurés et minuscules sous toutes leurs coutures, elle ne s’en est pas privée. Enfin la vérité réaliste à ce sujet : ils sont tous d’une laideur repoussante, en sortant de leur niche, ces foetus baveurs… Or, beaucoup de mères et pères ne voudront jamais pas l’ademttre.

https://www.fondationcartier.com/expositions/ron-mueck-2023

*** Mon bon souvenir à Christiane.

Et moi lmd, je trouve absolument navrant qu’Appolinaire serve de prétexte anachronique a une cause qui n’etait pas la sienne.

Pour le reste, c’est « votre » guerre, comme dit l’autre…

Je me suis demandé l’autre jour, en voyant ce bordel à Marseille, et quelques jours avant, E. Macron dans les cités, pourquoi cet ensemble, la Routière, qui a longtemps été le plus plus grand ensemble, à l’échelle européenne, de logements hlm, était épargné. Je pense avoir eu depuis, la réponse.

Sur ce, à tantôt.

Merde, lire la Rouvière

Oui, un film, terrible, dont le héros positif est un ingénieur électricien, qui nous réconcilie avec l’humanité, rose !

Là, c’est un père admirable, qui, lui-même handicapé, s’occupe seul de son enfant handicapé.

Où est passée la mère ?

La disputatio publique, au même titre que la route publique, je trouve cela pornographique.

Pas besoin de se faire pardonner : je ne vous servirai plus de punching-ball.

Assez joué au sein de la sinistra familia : le dernier noël de 2016 où l’injure, un non bachelier, surenchérie par l’oncle bachelier et bien atteint, publique. Les parents taiseux. Pas noté si elle jubilatoire, sûrement, le père souriant, a aimé les roustes, plus que de raison, j’ai été son punching ball préféré et la mère planquée dans la cuisine, se tranchant un doigt, muette.

Suis rentrée de Marseille à Forcalquier en pleurant à chaudes larmes, là au moins je n’ai pas hoqueté en sanglots profonds des vi-olons, ai bondi sur mon classeur rangement des papiers et ai sorti tous mes bulletins de paye. Depuis l’origine des temps.

Et là, je suis tombée grave sur le cul.

Moi qui me plaignais communément du salaire minable que je touchais, et qui raisonnais toute ma vie en Net, et jamais en Brut (et surtout pas de Brut épaisse), ai découvert avec stupéfaction que l’État (providentiel ???) me prélevait chaque mois un tiers de mon salaire🍫; et cela depuis plus de quarante ans.

Lorsque je touchais deux mille euros de salaire, j’étais payée trois mille dont je ne voyais pas même la couleur.

Mille étant placé chaque mois pour la sécu et la retraite ; que donc je me suis moi-même constituée par la force de mon travail.

Ce qui implique fortement que, se faire piller son patrimoine parce que soi-même on s’est constitué sa propre retraite, c’est dégueulasse.

Les autres se palpant des 4000 euros de salaire alors que j’en touchais la moitié, en me plaignant.

C’est derrière moi.

Tous ceux, les grands couillons, qui disent léguer à une église en Italie ce sont des grands riches qui ont baigné dans l’opulence.

elle est partie, vu qu’elle n’est pas handicapée.

La disputatio publique, au même titre que la rouste publique, je trouve cela pornographique.

Un film pour vous, « Passages », l’histoire d’un homo qui retrouve la voie de l’hétérosexualité !

Vous verrez à quoi cela abouti…

JJJ, ok

Un gallmeister, ça ne se refuse pas

J’ai vu la bande annonce Jazzi.

Et tant qu’à faire corriger aussi le nom d’Apollinaire.

Les hyperréalistes pas vraiment intéressants. Ils utilisent généralement des photographies très agrandies pour les peintures ou des moulages pour les sculptures, afin de créer le plus de détails possibles.

Aucun hyperréaliste ne fait le poids face à Wyeth, Gnoli, Klapheck ou Richter, pour ne citer qu’eux.

Andrew Wyeth, The Master Bedroom, 1965 :

https://i2.wp.com/static01.nyt.com/images/2009/01/17/arts/wyethbed.lrg.jpg?w=750&ssl=1

Jazzi et Janssen J-J

Le père, lorsqu’on débarquait en Inde en 1980, il y en avait des centaines à l’aéroport.

Usuellement, ils se déplacent sur des planches à roulettes et ont deux pavés de bois sous les mains avec de larges lanières de cuir pour se déplacer sans s’abîmer la paume des mains.

Je pense profondément que le fils alité n’est pas handicapé du tout. Il est sous le choc du départ de sa mère.

J’espère qu’il va réagir, aller à l’école et faire un métier qui l’épanouira immensément.

Hier, Léon Gautier est mort. Je suis attristé par la mort du dernier de nos héros.

@ ahrr, SV, je le savais !…

Bàv,

Drones au-dessus de la région de Moscou, la Russie dénonce des actions terroristes.

Ils admettent donc implicitement que leurs drones au-dessus de l’Ukraine sont des actions terroristes ?

Qu’ Appollinaire ou qu’ Apollinaire? Ce n’est plus le même selon le nombre de p…. MC

Vos jugements envers les hyperréalistes sont généralement trop tranchants, RM. Mais ils vous appartiennent, et à ce titre, on ne saurait guère les discuter. Cela dit, aucun des quatre artistes que vous citez gratuitement ne vaut la comparaison, puisqu’on n’est pas dans le même registre. Pourquoi mélanger ainsi choux-raves et carottes-cuites, pour imposer vos goûts ? Vous êtes drôle, parfois, estimable certes, mais un brin vaniteux… Un brin, seulement, notez bien. Enfin, chacun ses petits défauts, hein ? Qui n’en serait pas exempte, hormis ma soeur, on se le demande ! Bàv

@ le bigarreau sur le gâté,

c pas mal vu pour une fouée…

M’ Bappé, le multi millionnaires quasiment milliardaire ne l’a pas ramené cette fois-ci :

closer, c’est la promenade Richard-Lenoir que la folledingo veut transformer en Ramblas !

Selon les derniers sondages publiés par Le Parisien, 66% des Parisiens se disent insatisfaits par la gestion de la capitale par la Maire de Paris, qui est devancée désormais par Rachida Dati.

Tous des haineux ?

A 3J,

Gnoli soit qui mal y pense! 🙂

Si plutôt que vous focaliser sur ma [présumée] vanité, qui n’égalera jamais la vôtre, vous vous informiez, 3J, vous découvrirez que ma comparaison n’est pas si gratuite.

Effet de la pleine lune ? Il y a du rififi sur les Ramblas.

@M’ Bappé, le multi millionnaires quasiment milliardaire ne l’a pas ramené cette fois-ci :

Encore un conducteur sans permis ni assurance … Quand Evola fait la bombe on entend un petit plouf

Moi qui adore les bio pics, la grande Catherine dans le rôle de Bernadette Ch., ça promet !

https://www.facebook.com/photo/?fbid=726590129477410&set=a.694365136033243

Étant donné le recours aux photographies très agrandies pour les peintures ou des moulages pour les sculptures, se poser la question de savoir si Benjamin classerait les travaux des hyperréalistes dans la reproduction technique ou pas. Puis, éventuellement, si une minutieuse reproduction du réel a un sens à front de la photo que le peintre reproduit.

L’hyperréalisme fonde sa peinture sur la reproduction d’une photo, pour cette raison ce courant artistique se confond avec le photoréalisme. Les deux courants, en fait, prennent des photographies comme référence. Toutefois, contrairement aux photoréalistes, les hyperréalistes nous proposent des jeux d’effets lumineux et picturaux une fausse réalité, par laquelle ils essayant (selon leurs fans) de montrer une autre réalité, mais le « surréalisme » que les peintres hyperréalistes vantent ce n’est qu’une vue de l’esprit, car ils semblent n’avoir retenu de ce mouvement que la volonté d’épater le spectateur, c’est-à-dire un détail peu significatif.

nous proposent des jeux PAR LE BIAIS d’effets lumineux

Jazzi dit: à

Un film pour vous, « Passages », l’histoire d’un homo qui retrouve la voie de l’hétérosexualité !

Vous verrez à quoi cela aboutit.

Ne me le dites pas.

J’ai juste pensé aux seins doux.

Dans mon entourage, c’est plus le contraire qui se passe : des hétérosexuels devenant homosexuels.

Nous sommes à l’ère des grandes libertés et des grands carnages.

Alors ce matin je suis allé à la Poste. On m’a demandé ce que je voulais, j’ai répondu : je veux être remboursé ! Mais ça se passe si vite. Mes cinq euros, je vais les revoir de sitôt. Ils vont faire une enquête qui doit durer quarante jours. Car c’est une vraie enquête, une sérieuse. Une putain d’enquête ! Il y a un service spécial, en province, des bureaux qui sont dévolus à la recherche de lettres. Si ça se trouve, ma lettre est déjà au rebut ? En tout cas, il y a peu d’espoir qu’on retrouve cette lettre, que j’avais si bien écrite ! Qualis artifex pereo, comme disait Néron. Et moi je n’ai pas fait incendier Paris ! D’autres plus jeunes l’ont fait pour moi. Donc, ma lettre. Il faut que j’attende quarante jours, ils ne sont pas pressés. J’ai raconté ma mésaventure à ma petite boulangère, qui m’a fait les yeux ronds : « ça ne vous est jamais arrivé ? » « Non », m’a-t-elle dit. Je lui ai dit qu’elle avait de la chance. Ce n’est pas le genre de fille qui écrit une lettre. Elle est allée en Grèce, en juin. Elle a surtout profité du soleil et de la mer. Je ne lui ai pas demandé si elle a eu envie de relire l’Odyssée ! Allez, bonne journée.

je ne comprendrais jamais à quel point vous pouvez être vexatoire, et vexé pour un rien, RM…! Comment faut’il appeler cela ?… Je vous présente toutes mes excuses, mais il faudrait vous dérider, même le matin, je pense. Bàv – (***blbg est plus marrante, entre nous, et en matière de Gnoli, yapafoto)… :’)

Marie Sasseur, la cause n’était pas celle d’Apollinaire. Mais la Seine est bien la même, si chérie des Parisiens qui savent si bien la laisser couler et oublier.

La Rouvière a été épargnée car c’est une copropriété, et pas un ensemble HLM. Tout est dit.

Un brin d’autocritique vous ne le faite jamais 3J ?

C’est ça lmd, tout est dit, sonne l’heure de manger.

Parce qu’il n’a aucun humour, le hibou. C’est tout. Pas difficile à comprendre.

L’humour de dédé ? d’une tristesse sans pareil.

Pas besoin que je vous le dise, rose.

Voyez les cas de feu Patrick Dupont ou de Pierre Palmade…

On ne change pas sa nature.

Dans le cas des anciens hétéros tournant homos, ils l’affirment, ce qui n’est pas du tout la même chose !

Perdu un seul envoi par la Poste. Il s’agissait d’un colis de 750g envoyé de Colmar à destination de Colmar. Si je compte les couts de la documentation envoyée ce fut une perte considérable ; il y eut aussi l’embarra du destinataire qui, selon les conclusions de l’enquête, avait reçu le colis — puisqu’il avait un intérêt, il me proposa de payer une deuxième documentation —.

Depuis, je fais appel à un courrier rapide privé (dhl) même pour les plis.

(***blbg est plus marrante, entre nous, et en matière de Gnoli, yapafoto)… :’)

Gnoli me tangere, chouchou! 🙂

L’humour sauvera le monde !

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228322952326227&set=a.10200826275086481

Contre les services privés.

Pour les services publics surtout de La Poste.

Clopine

Je ne vais pas mégoter sur le secret de la pâte feuilletée.

#espèces au beurre ou pas. Fine ou épaisse.

Chez Picard elle serait bonne.

Moi j’achète à Intermarché.

Le secret est dans le choc thermique chaud et froid.

Mettez vos douze pâtes feuilletées au frigo réglé sur 3 ou 4. Préparez tous vos ingrédients dans des coupelles.

Chauffez votre four à 190° chaleur tournante.

Si vous êtes seule, sortez vos pâtes une par une et travaillez vite.

Ayant réfléchi sur les formes (carré le sésame, rectangle au fromage, etc.)

Vous découpez avec une paire de ciseaux votre pâte feuilletée en morceaux individuels.

Badigeonnez de jaune d’oeuf après avoir coupé les formes.

Jetez la garniture dessus et enfournez immédiatement.

15 à 20 mn.

Dorés mais pas grillés.

La pâte doit lever immensément.

Frais c’est délicieux.

Bonne suite,

Clopine

Pourquoi quatre heures de soutenance ?

Le buffet est pour les amis de votre fils pas pour le jury.

Clopinou sera fier de vous.

Comme moi, je suis fière de Gaby qui a décroché son bac avec mention assez bien.

Forza Gaby.

Et au Grand Oral, elle a eu 16/20.

Alors là, chapeau bas !🎓

Elena Milachina, journaliste d’investigation du Novaya Gazeta, battue et torturée en Tchétchénie.

Entre temps, l’Etat russe a restitué à Prigozhin 10 milliards de roubles (plus de 100 millions d’euros) qui avaient été saisis par les forces de sécurité lors des perquisitions à Saint-Pétersbourg.

Oups ! Prigozhin > Prigojine.

Coût des émeutes : 1 milliard d’euro au minimum rien que pour le patrimoine et la perte d’exploitation et seulement pour le domaine privé. Pour se rembourser un minimum, supprimons les allocations pour les gens des quartiers impliqués là-dedans. Et expulsions tout ce qui est expulsable en attendant de changer les lois pour élargir les expulsions et les saisies de bien.

Plutôt que d’aller compter des millions chez les voisins comme le fait ce pauvre renato même pas fichu d’aller porter en vélo un colis dans Colmar.

Pas de buffet, ou bien alors, froid. Surtout en cette période.

Mais on est là pour se remplir la tête et pas le bide!

C’est comme pour les vernissages d’ exposition de peinture.

Rien, sinon réservation pour un repas payant au restaurant chic et sympa du coin. Ça élimine les pique-assiettes! 🙂

On voit que Clopine à pas les codes. Si on la cadre pas ça dérape de partout. Elle serait capable de refiler des quiches au jury d’entrée de jeu, comme ça, croyant bien faire. Ah là là.

La pâte doit lever immensément.

–

Pas plus de 2 mètres 50 quand même, hein. C’est pas Versailles.

Ou le petit D n’a jamais travaillé où il n’a eu que des emplois de subalterne, d’où la jalousie sous-jacente ¬— ce qui expliquerait ses penchants politiques (Zemmour & Co.).

« En 2013, Evgueni Prigojine crée une officine dite Institut Internet Research Agency, considérée comme l’une des « usines à trolls », utilisée pour diffuser des informations fausses ou clivantes et des messages servant la propagande gouvernementale du Kremlin.

Le principe utilisé par l’IRA est inspiré des méthodes de l’homme d’influence et propagandiste russe Vladislav Sourkov (l’un des proches de Poutine) ; il ne vise pas à chercher à convaincre des bienfaits d’un régime politique. Il s’agit maintenant, via des « fermes à troll » chargées de massivement créer et entretenir des disputes, du dissensus, et de désinformer dans les réseaux sociaux numériques, de répandre le doute, le scepticisme, et la controverse fabriquée, en mélangeant « le vrai, l’approximatif, le faux » pour « semer le chaos partout chez l’adversaire, en envenimant systématiquement les débats sur les réseaux sociaux. Les recherches confirment à quel point cette stratégie sème le doute sur toute forme de communication officielle ». »

ça paye bien, D. ?

où > OU

Aucun hyperréaliste ne fait le poids face à Wyeth, Gnoli, Klapheck ou Richter, pour ne citer qu’eux.

renato dit

Ou Antonio López:

Ça élimine les pique-assiettes! 🙂

C’est-à-dire les politicards opportunistes qui n’achètent jamais une œuvre et qui n’y connaissent rien en art pour la plupart, les artistes souvent jaloux qui critiquent le collègue, les dames patronnesses qui viennent faire tapisserie et parler de l’art tout à côté avec la bouche en cul de poule, et ceux qui n’aiment pas l’art contemporain et font la fine bouche.

Aucunes et aucuns de ceux-là achèteront, c’est vu d’avance!

Attention à la diffamation, Jazzi.

Jamais de la vie je n’ai travaillé pour l’Etranger. Je ne suis pas un traître de mon pays. Traite moi de haut cadre salarié d’organismes financiers étrangers tant que tu y es. S’il n’y a plus de limites.

Petit rappel

Même si lmd a voulu niquer la fête au bord de l’eau, en se trompant d’époque, de guerre et plus, de pont…

« Paris Plages est de retour cet été du 8 juillet au 27 août 2023, sur les Rives de Seine et le Bassin de la Villette. Animations, transats, baignades gratuites et détente vous attendent pour un bel été à Paris. »

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/53926-paris-plages-2023-date-et-programme

« Jamais de la vie je n’ai travaillé pour l’Etranger »

Même pas pour une filiale française au profit de Marine Le Pen, D. ?

« Pour se rembourser un minimum, supprimons les allocations pour les gens des quartiers impliqués là-dedans. Et expulsons tout ce qui est expulsable en attendant de changer les lois pour élargir les expulsions et les saisies de bien. »

Un parti ? Le seul parti auquel j’ai adhéré et que j’ai financé est le PS, dans les années 80. Une erreur, je le reconnais.

Le PS dans les années huitante ? l’effet mode sans doute, comme l’objet de sa propagande actuelle.

Émeutes à Marseille : qui sont les jeunes jugés en comparution immédiate ?

Quand on voit » l’echantillon » et l’effet galvanisateur de cette violence , de ces destructions et de ces pillages, c’est peut-être la dimension barbare de cette furie collective, bestiale, qui reste complètement sidérante.

Si vacances siciliennes :

Il existe un homonyme au Leon Gautier susdit, encore connu des médiévistes. Il serait beau qu’ils fussent parents.

Décidément, le lézard n’aime pas la castagne, ça se confirme !

Quoique pour les castagneurs, on peut voir…

ETAT D’URGENCE

Camarades ! Nous devons, couac qu’il en coute, donner les pleins pouvoir à un grand du monde littéraire : Pierre Assouline.

Nobel est mort, ridiculisé.

Goncourt est anorexique, inaudible !

Prigogine est dans le broyeur, enfin hors-champ

Dieu est mort depuis longtemps !

Oublions la Marseillaise des énarques plats, des diplômés merdeux, des femmes tristes….

CHANTONS

« Allons enfants de la pépie

Le Jour de Boire est arrivé ! »

Attention à la diffamation, Jazzi.

D. dit:

Pour qu’il ait diffamation, il faut que tu signes ici avec tes vrais prénom et nom. La diffamation sur des anonymes n’existe pas. (Et encore moins sur des anonymes aux multiples pseudos).

A qui lit Lew Archer en Gallmeister, on signalera que 10/18 avait antérieurement presque tout réédité…

Dimanche, mon petit neveu qui est en 5ème dans le privé a tenu à me montrer les photos de la « soirée dansante » des collégiens, à laquelle il a participé.

J’ai gentiment tenté de manifester de l’enthousiasme (car je suis gentil) mais la vérité était que, dans l’immmense majorité des cas, ces collégiennes et collégiens étaient tartes au possible. Laids, difformes, mal fagotés, crispés, prenant des poses ridicules et forcées. On se rendait compte que beaucoup poussaient trop en longueur comme des asperges, phénomène aussi inutile qu’inquiétant, parce que posant, dans certains cas, et de plus en plus fréquemment, des problèmes médicaux sérieux au niveau squelettique nécessitant parfois des traitements lourds.

Le soir j’ai ressorti mes propres photos du collège dans les années 70 et, non, vraiment, rien à voir, si ce n’est quelques coiffures extravagantes propres à cette époque.

Non. J’ai vu des visages dans l’ensemble fins et délicats, sereins, exprimant une sorte de bonheur, de plénitude. Des différences de taille mais des corps bien proportionnés. Beaucoup moins de tension en tout cas.

Franchement il y a des changements inquiétants et on peut se demander où l’on va. Pauvre jeunesse. Elle n’a presque plus rien. Des écrans, des réseaux sociaux, des musiques dégénérées. Et cela commence à influencer même l’harmonie de son développement physique. Car je suis convaincu que l’environnement façonne les physiques et les visages autant que les gènes. Et ils seront des adultes dans moins de dix ans !

J’ai aussi eu l’occasion ci et là de constater d’importantes différences de timbre et de tessiture de voix. Lesquelles en 50 ans son devenues considérablement plus graves et rauque. Ce n’est pas une impression. Je l’ai vérifié avec des documentaires d’époque de l’INA. Certes l’accent n’est plus le même non plus, et c’est normal, mais l’organe vocal lui-même n’est plus le même physiologiquement. Et c’est bien dommage.

Cette nuit j’ai eu la chance d’entrer en songe, pas n’importe quel songe, mais de ceux qui vous font sortir de votre corps et vous emmènent rencontrer des entités intelligentes et sensibles d’autres mondes et planètes lointaines extrascolaires. L’une d’entr’elles m’a laissé un souvenir délicieux qui n’est pas prêt de s’effacer : une immense plante d’une dizaine de mètres de diamètre aux rameaux verts et roses continument rampants et ondoyants, caressants aussi, portant des fruits spongieux et parrallépipédiques, être pseudovégétal ultrasensible à l’aura rayonnant avec force, bénissant ceux qui lui étaient présentés, dont votre serviteur. Quel bonheur !

Ce soir c’est colin froid avec une compotée d’endives d’été.

Moi je n’ai qu’un seul pseudo : D.

Ce n’est pas le cas de certains.

Jazzi, Venezziano, Jacky Bizarro -ou quelque chose comme ça, et j’en passe et des meilleures.

Bon je quitte ce blog.

Des promesses, encore des promesses, toujours des promesses…

@si vacances siciliennes

Revoir Syracuse

https://www.nationalgeographic.fr/voyage/partez-sur-les-traces-dindiana-jones-a-syracuse-en-sicile

D. dit: à

« … vous emmènent rencontrer des […] planètes lointaines extrascolaires. »

Des centres aérés, en somme.

«… être pseudovégétal ultrasensible… »

Le rêve d’un dendrophile qui se cache ?

BLOGS

Sur un blog que je commente depuis cinq ou six ans, il y a quatre sortes de commentateurs. Des gens qui signent avec leur vrai prénom et leur vrai nom, des gens qui signent d’un pseudo mais qui ont bien voulu me dire par mail leur vrai nom, des gens qui ont un pseudo mais qui n’ont pas voulu me dire leur vrai nom ou à qui je n’ai rien demandé, enfin des gens qui changent sans arrêt de pseudo. Je connais un autre blog d’un grand historien français qui refuse que des gens changent de pseudo : il a raison.

La première catégorie, on l’aura deviné, a tout pour me plaire. Signer de son vrai nom sur le Net ce que l’on écrit permet des échanges francs et nets. La deuxième catégorie( ceux qui ont un pseudo mais qui peuvent sur demande dire leur vrai nom) ne me déplaît pas. J’aime beaucoup moins les gens qui ont un pseudo et qui refusent de dire leur vrai nom par mail à qui leur demande). Les pires de tous, à mon avis, sont ceux qui changent sans arrêt de pseudo. Quand l’un d’entre eux s’adresse à moi , je refuse de lui répondre. A qui répondrais-je ? A un fantôme de fantôme ? A un masque de masque ? A un Fregoli ? Il n’y faut pas songer. Je le redis , les modérateurs devraient , dans le meilleur des mondes, interdire les pseudos, et, à tout le moins, interdire le changement de pseudo.

Mister Charoulet, obsédé de la glasnost.

Syracuse:

https://www.youtube.com/watch?v=mrwlbAi-yqchttps://www.youtube.com/watch?v=mrwlbAi-yqc

l’embleme d’un dendrophile

https://www.pinterest.fr/pin/5348093300858679/

Patrice Charoulet que concluez-vous des masques de la Grèce antique?

Je ne vois pas pourquoi on attendrait des modérateurs ce que l’on peut obtenir de soi-même.

(Passou reporter est réfugié à Londres ; il a chaussé ses New Balance de jeune émeutier – ça se passe sur twitter)

Happy indépendance day, 4 juillet 2023

pmp, je salue le départ de Denise Bombardier, 82 ans, la tombeuse de G. Matzneff.

Radio Montréal nous apprend ceci de bien cruel :

« Denise a passé les deux derniers week-ends avant sa mort à la Maison de soins palliatifs Saint-Raphaël à Montréal. Elle est décédée vers 6 heures du matin le mardi 4 juillet 2023 des suites d’un cancer fulgurant. Elle est partie entourée des membres de sa famille dont son mari James Jackson, son fils Guillaume ainsi que sa soeur Danièle.

Sincères condoléances à sa famille.

La civilisation de la Sainte Russie et de ses amis proches :

« « Vous avez été prévenus. Sortez d’ici et n’écrivez rien ». Selon les défenseurs des droits de l’homme de Memorial, c’est ce que les agresseurs auraient dit à Elena Milashina et Aleksandr Nemov alors qu’ils les frappaient violemment. Cette agression a le goût écœurant d’une intimidation à l’encontre d’un journaliste et d’un avocat qui se rendaient à un tribunal de Tchétchénie pour suivre un procès jugé politiquement motivé. L’un des nombreux, trop nombreux procès de ce type dans la Russie de Poutine.

Milashina et Nemov sont tous deux hospitalisés. Elle est apparemment blessée à une jambe par arme blanche. La journaliste, selon son journal, souffre d’un traumatisme crânien, de fractures aux doigts de la main et s’est « évanouie à plusieurs reprises ». Les hommes masqués qui les ont attaqués ont également rasé les cheveux de la journaliste et lui ont aspergé le visage d’antiseptique vert. « C’était un enlèvement classique », a raconté la journaliste. « Ils ont immobilisé le chauffeur, l’ont jeté hors de la voiture, sont montés à bord, nous ont fait nous pencher, m’ont attaché les mains, m’ont fait m’agenouiller et m’ont mis un pistolet sur la tempe ». »

https://static.open.online/wp-content/uploads/2023/07/milashina-1138×768.jpg

« … un procès jugé politiquement motivé » c’est quoi au juste ?

Last Love Song :

@Radio Montréal nous apprend ceci de bien cruel

Les morts sont tous des braves types …

Last Love Song #2 :

Bonne Nuit

Hommage à Denise Bombardier.

Son franc-parler et mourir entourée de sa famille, quelle réussite !

MERCREDI 5 JUILLET 2023

Je n’ai jamais eu qu’un seul pseudo…et c’est déjà beaucoup à porter !

Plusieurs librairies ont aussi été visées par les violences urbaines, relève le Syndicat de la librairie française (SLF), qui évoque des cas à Marseille, Paris, Saint-Étienne, Lens, Grenoble, Lille et Bagnols-sur Cèze, dans un communiqué.

https://actualitte.com/article/112504/librairie/emeutes-les-libraires-solidaires-des-bibliotheques-massivement-ciblees

L’expression de la colère populaire par l’incendie des bibliothèques est un phénomène ancien, mais de plus en plus fréquent, étudié par le sociologue Denis Merklen, auteur d’un ouvrage de référence sur le sujet, Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? (Presses de l’Enssib, 2013).

Celebrating Nauture in the City, Munich, Jusqu’au 7 octobre 2023

5.7 — 7.17

@ JL / Les morts sont tous des braves types …

Surtout les mortes.

Je ne rentre jamais dans une librairie !!!

Non seulement, les libraires ne sont pas armés pour défendre leurs clients contre les incultes nombreux mais, humanistes insoumis, ils sont souvent d’accord avec les jeunes voyous pillards !

Restez chez vous !

masques pour Charoulet

bas les masques::

Cette expression est apparue au début du XVIIe siècle, époque où le masque (notamment au théâtre) est l’accessoire de la fourberie. Il est alors la métaphore d’une attitude trompeuse.

1170

commentaires