Irrécupérable Rimbaud !

Comme les Romains voulaient du pain et des jeux, nos sociétés modernes veulent des sujets médiatiques. Verlaine et Rimbaud au Panthéon en est un. Les chaînes de télévision et les réseaux sociaux se l’arrachent. Et les positions se radicalisent. L’accusation d’homophobie est lancée à tort et à travers, accablant ceux qui trouvent cette idée de panthéonisation saugrenue. Et parmi les réfractaires à cette idée, il s’en trouve qui en profitent pour mettre au rancart l’inspiration homosexuelle, sensible pourtant chez ces deux grands poètes.

Comme les Romains voulaient du pain et des jeux, nos sociétés modernes veulent des sujets médiatiques. Verlaine et Rimbaud au Panthéon en est un. Les chaînes de télévision et les réseaux sociaux se l’arrachent. Et les positions se radicalisent. L’accusation d’homophobie est lancée à tort et à travers, accablant ceux qui trouvent cette idée de panthéonisation saugrenue. Et parmi les réfractaires à cette idée, il s’en trouve qui en profitent pour mettre au rancart l’inspiration homosexuelle, sensible pourtant chez ces deux grands poètes.

Sensible, sans être ce que certains voudraient qu’elle soit : une clef, un passe-partout, qui ouvre toutes les portes. Dans le cas de Rimbaud, ce n’est pas la première fois que l’on propose un mode d’explication univoque de tout ce qu’il a écrit et vécu. Avant d’être une icône gay, il s’est réincarné dans toutes sortes d’autres figures militantes. Un article récent en fait un « gilet jaune ». Son fantôme, si j’ose dire, a depuis longtemps l’habitude de se faire récupérer. Au point qu’André Breton l’accusait d’être trop facilement récupérable.

Cette nouvelle tentative d’annexion et toutes celles qui l’ont précédée nous en apprennent plus sur ceux qui les promeuvent que sur le poète déguisé en porte-drapeau de la cause qu’ils défendent. Les textes sur Rimbaud de Claudel ou de Jacques Rivière, qui faisaient de lui un mystique, en disent plus sur Rivière et Claudel que sur l’auteur des Illuminations. À leur tour, les panthéoniseurs de « poètes maudits » parlent principalement d’eux-mêmes, de leur militantisme, et de leur sens de la publicité.

Leur argument est double, ou ambigu : Verlaine et Rimbaud sont deux grands poètes, et ils se sont intimement connus. Leur liaison a fécondé leur œuvre, et elle a subi la réprobation, non seulement la réprobation de la société bourgeoise mais, d’une manière plus significative encore, celle des milieux littéraires. Edmond Lepelletier plaisantait dans la petite presse sur Verlaine donnant le bras à « Mademoiselle Rimbaud » lors d’une soirée théâtrale et Félicien Champsaur, dans un roman à clefs racontant la vie de Sarah Bernhardt, insinuait que Rimbaud « en pinçait » plutôt pour son ami peintre, Louis Forain. On imagine sans peine les quolibets dont les deux poètes firent l’objet, Rimbaud principalement, accusé d’être venu débaucher Verlaine et briser son ménage. Lorsque celui-ci fut jugé, à Bruxelles, pour avoir attenté à la vie de son ami, leur relation « contre nature » fut évidemment une circonstance aggravante. Interrogé le 11 juillet 1873 par le juge d’instruction : « Je ne comprends pas que le départ d’un ami ait pu vous jeter dans le désespoir. N’existe-t-il pas entre vous et Rimbaud d’autres relations que celles de l’amitié ? », Verlaine s’était maladroitement défendu, en niant l’évidence : « Non, c’est une calomnie qui a été inventée par ma femme et sa famille pour me nuire. » Le juge ordonna que l’on procède à un « examen corporel », qui conclut à « des traces d’habitudes de pédérastie active et passive », telles cependant qu’il n’y avait pas lieu de « suspecter des habitudes invétérées et anciennes mais des pratiques plus ou moins récentes… » On admire les prouesses de la médecine légale, en 1873 !

Les relations entre Verlaine et Rimbaud, vécues dans l’errance, entre Paris, Londres et Bruxelles, depuis l’arrivée de Rimbaud à Paris en septembre 1871 jusqu’à l’arrestation de Verlaine à Bruxelles, le 10 juillet 1873, sont caractérisées, depuis le début probablement, par une extrême tension. Rimbaud s’est débarrassé de ce psychodrame encombrant en le racontant, à sa manière, dans Une saison enenfer, et en accablant Verlaine, qu’il traite de « vierge folle » et de « compagnon d’enfer ». Après un séjour réparateur à Charleville, de retour à Paris, Rimbaud y fut mal reçu : on ne lui pardonnait pas d’avoir dénoncé Verlaine. Quand on essaie d’expliquer pourquoi, ensuite, il a voulu changer de vie, exerçant toutes sortes de métiers dans toutes sortes de pays avant de se découvrir une vocation de « négociant » en Afrique et en Asie, il faut aussi se représenter le traumatisme consécutif au drame de Bruxelles et à la vie « d’enfer » qui l’a précédé.

Verlaine s’est converti, Rimbaud a quitté l’Europe. Verlaine est resté le grand poète qu’il était, continuant d’écrire et de hanter les bars du Quartier latin. Rimbaud, en 1879, quand son ami Delahaye lui parlait de ses activités poétiques révolues, déclarait : « Je ne pense plus à ça ». Destins contrastés !

Les désaccords qui s’expriment aujourd’hui ne concernent pas la vie partagée entre les deux poètes, ni même leurs « amours de tigres », comme disait Mathilde, la femme de Verlaine, mais plutôt la part de l’homosexualité dans leur vie et dans leur œuvre, le sens et l’importance qu’il faut lui donner. Il y a, sur ce sujet, ce que l’on sait, ce que l’on croit savoir, et ce que l’on croit comprendre.

Deux erreurs me semblent très répandues, quand on aborde la « vie privée » comme on dirait aujourd’hui, d’un artiste, d’un écrivain ou plus généralement de quelqu’un de connu. La première est la trop rapide déduction faite à partir d’indices ou de témoignages. Je suis frappé de la promptitude avec laquelle certains biographes concluent à la réalité de ce qu’ils ne savent pas et de leur zèle à convertir leurs hypothèses en faits « attestés ».

La seconde erreur, tout aussi endémique, procède de l’identification tentatrice à celui que l’on admire : on l’aime tant qu’on veut lui ressembler. Et à défaut d’y parvenir, on fait en sorte que ce soit lui qui nous ressemble : on le rapproche de ce que l’on est, et avec les meilleures intentions du monde, on lui attribue nos désirs, nos instincts, nos passions, nos engagements.

En somme, au croisement de ces deux erreurs, tout un chacun y va de son hypothèse, ou de son fantasme. Et gare aux fantasmes et aux hypothèses des autres ! Car autant on attribue facilement au poète adoré les désirs qui sont les nôtres, autant il paraît difficile de concevoir des formes de désirs que l’on ne connaît pas ou que l’on n’a pas connues. Et il faut bien reconnaître que le désir homosexuel, en dépit de toutes les libertés conquises, demeure, aux yeux de certains, tout à fait inconcevable. Ce qui donne, évidemment, un argument aux militants de la cause homosexuelle, qui observent ce phénomène comme un déni de réalité. La reine Victoria disait au ministre qui lui présentait un projet de loi contre l’homosexualité féminine : « Mais ce n’est pas la peine, puisque ça n’existe pas. » L’homophobie a ses circuits obscurs, comme tous les préjugés. Je me souviens de mon professeur de grec, au lycée, nous prévenant qu’il circulait sur Sapho d’abominables calomnies et nous faisant traduire ensuite des vers très sensuels et très beaux, adressés à une jeune femme. Que pouvions-nous comprendre ? Nous avions seize ans.

Je ne sais pas si je suis tout à fait protégé des deux risques d’erreurs que je signale. Disons que j’en ai conscience et que c’est dans cet esprit que je voudrais essayer de dire ce que je crois comprendre, puisqu’elle fait débat, de la sexualité de nos deux poètes, en mettant l’accent sur ce que celle-ci implique dans leur œuvre. Observons d’abord qu’ils sont assez différents l’un de l’autre à cet égard, par leur manière, disons, de poétiser la sexualité. Verlaine a concentré la thématique sexuelle dans deux recueils, qui se font pendant, Femmes et Hombres, auxquels il faut ajouter son recueil saphique, Les Amies. Le seul fait de réserver un sort éditorial particulier à ces poèmes, restés inédits de son vivant ou publiés sous le manteau, lui permettait une franchise particulière, et même une complète licence. Il tire parti d’une tradition très ancienne, celle de la pornographie élégamment versifiée. Longtemps méconnus, ces trois recueils sont d’une extrême beauté. Ils nous mettent sous les yeux un éventail sexuel très large, auquel l’existence du poète fait écho. Verlaine paraît sexuellement insatiable, et sans exclusive : l’image du faune lui va si bien ! Dans cette vie débridée, l’apparition de Rimbaud fut un moment de vérité, d’une vérité qui s’est aussitôt fixée sur le cliché de l’adolescent de génie : Rimbaud n’a pas encore dix-sept ans quand il arrive à Paris, en septembre 1871, et il transporte Le Bateau ivredans ses bagages. L’attachement de Verlaine, quelques années plus tard, pour un autre adolescent, Lucien Létinois, est comme la réplique de sa passion pour Rimbaud. Plus tard, dans les années 1880, Huysmans raconte qu’il essayait en vain de l’éloigner de la fréquentation de jeunes gens infréquentables… Le faune se réveillait sous la défroque du poète converti.

Je ne dis pas qu’il n’y a pas d’érotisme dans l’œuvre poétique de Verlaine en dehors de ces trois recueils interdits. Il flotte un parfum de sensualité dans ses premiers vers, jusqu’aux Romances sans paroles et jusqu’à Parallèlement, mais d’une sensualité qui est comme diluée. Les poèmes où il fait apparaître Rimbaud y ont une place particulière : on y lit la fascination que l’ami qui s’est éloigné continue d’exercer sur lui. Il y a chez Verlaine une inquiétude, une crainte de l’impudeur et les textes autobiographiques où il raconte l’épisode de Bruxelles restent au seuil de la confession.

Dans l’espace parodique, celui de L’Album zutique, Rimbaud a pu lui aussi céder à la loi de la distribution des thèmes selon les genres : l’art de la contrefaçon permet la licence, et rien n’est plus révélateur à cet égard que le dizain à la manière de François Coppée où il prête au fils de Napoléon III des « habitudes » solitaires : la parodie est un jeu de miroir. Mais il a su, surtout, avec plus de détermination que Verlaine, inséminer la sexualité dans son œuvre. Ses premiers essais restent très sages, recyclant quelques figures emblématiques, comme Ophélie ou Vénus (1870). Son intention transite ensuite par le sarcasme, accablant ses « petites amoureuses », des « laiderons » (1871), comme s’il avait eu besoin, pour accéder à l’autre désir, de régler ses comptes au féminin pluriel. Et pour déclarer enfin, sur le mode de la confession, dans l’« Avertissement » des Déserts de l’amour (1872) : « N’ayant pas aimé de femmes, – quoique plein de sang ! – », aveu qu’il reformulera dans Une saison en enfer (1873) : « l’orgie et la camaraderie des femmes m’étaient interdites ».

S’il existe un érotisme féminin dans l’œuvre de Rimbaud, c’est bien dans Les Déserts de l’amour, si bien nommés, un érotisme onirique, où la femme est à la fois conquise et interdite : « Je la renversai dans une corbeille de coussins et de toiles de navire, en un coin noir. Je ne me rappelle plus que son pantalon à dentelles blanches. » Comme chez Nerval, la conquête de la femme est le privilège du songe. Je ne veux pas dire, parce que ce serait trop simple, que dans les poèmes de Rimbaud, en vers comme en prose, le corps de la femme disparaît ou qu’il n’est pas sexualisé, mais que dans sa poésie la plus accomplie, dans les Illuminations (transcrites en 1874), un autre érotisme apparaît, un « nouveau corps amoureux », pour reprendre la belle formule de Being Beauteous, un des poèmes des Illuminations.

Ceux qui veulent voir chez Rimbaud une émergence de la thématique homosexuelle dans la poésie signalent quelques poèmes des Illuminations, comme Conte, Antique ou Parade, et ils ont raison. Les Illuminations sont « en dehors de toute littérature », disait Félix Fénéon. En cela aussi. Car ce moment est unique, et sans lendemain. Les écrivains qui aborderont le thème homosexuel au XXe siècle, comme Proust, Gide ou Genet, laisseront loin derrière eux ces moments de grâce, où le poétique et l’existentiel cohabitent.

Rimbaud en reste là, sur le plan littéraire, il en reste à une poétique de l’allusion ciblée : Conte, dans les Illuminations, est un poème allégorique et Parade un tableau crypté. Lorsqu’il s’emploie, au printemps 1874, à mettre un peu d’ordre dans les Illuminations, son recueil de poèmes en prose, il vit à Londres, avec Germain Nouveau, dans une certaine intimité sans doute. Il a ensuite changé de vie. On connaît assez bien, parfois dans le détail, grâce à sa correspondance, ce que furent ses activités de négociant, à l’occasion d’explorateur et d’observateur des us et coutumes locales. On peut se faire une certaine idée de ses relations, souvent conflictuelles, avec ses associés, ses clients, voire avec les Abyssiniens et les Yéménites qu’il a côtoyés. Sa « vie privée » là-bas reste mystérieuse : Rimbaud communiquait peu et parlait peu. A-t-il été sensible à la beauté, extraordinaire en effet, des Abyssiniennes et/ou des Abyssiniens ? Les uns font état du témoignage de son patron, Alfred Bardey, disant qu’il eut « une liaison assez longue avec une Abyssinienne ». D’autres rappellent qu’il prononçait sur son lit de mort le nom de son jeune domestique abyssin, Djami, dont il a fait l’un de ses légataires.

La biographie de Rimbaud par Jean-Jacques Lefrère vient de reparaître, avec une préface de Frédéric Martel, dans la collection que dirige Jean-Luc Barré, deux des promoteurs de la panthéonisation du poète. Ils s’abstiennent de citer ce qu’écrit Jean-Jacques Lefrère à propos de Djami : « Assurément, Rimbaud fit de lui un de ses légataires, mais ce legs ne doit-il pas être avant tout considéré comme une marque de reconnaissance envers un domestique qui l’avait servi durant une longue période et assisté avec dévouement quand son mal au genou avait fait de lui un impotent ? Djami, qui avait une femme et un enfant, était peut-être le plus hétérosexuel des Abyssins. » Dans le genre homophobe, au sens quelque peu extensible où l’entendent les champions de la reconnaissance homosexuelle, on ne fait guère mieux.

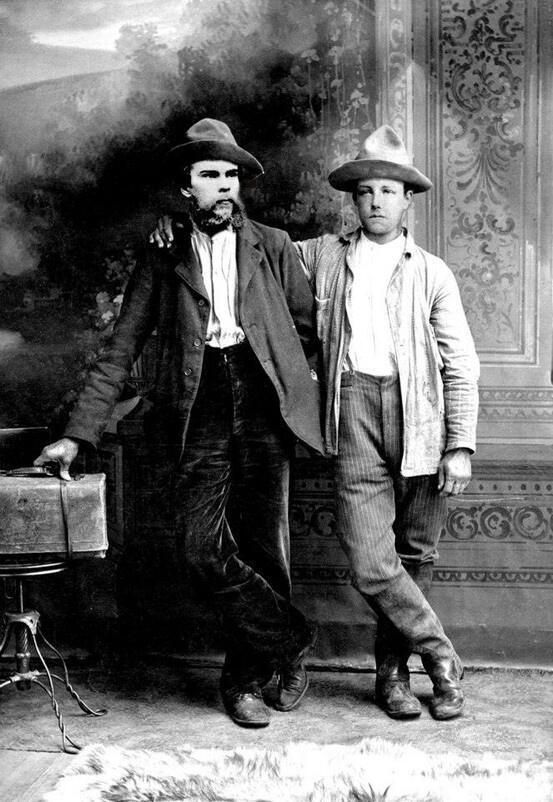

(« André Guyaux » photo D.R. ; Photo-montage de Verlaine et Rimbaud à partir de clichés pris par Carjat)

15 Réponses pour Irrécupérable Rimbaud !

Bonjour. On pouvait compter sur André Guyaux pour faire, à l’occasion de cette polémique enflée comme un soufflé au goût douteux, un retour sur les oeuvres des deux poètes et évoquer historiquement la force de leur part érotique. Merci à « La République des livres » d’accueillir ce point de vue dans un débat qui commence à s’enliser avec lourdeur par l’effet de répétition des média qui se copient les uns les autres. On peut toutefois regretter que le journal ait choisi d’illustrer ce texte par une image sans la légender et dire que c’est un montage photographique. Faute de quoi le lecteur la prend pour une photographie « véritable ». Voir à ce sujet : http://rimbaudphotographe.eu/images-de-rimbaud-et-verlaine/

Oui, Rimbaud, malgré les multiples tentatives de récupérations idéologiques ou commerciales, est irrécupérable.

La cause en est qu’avec lui, comme pour Jeanne d’Arc, on est passé de l’histoire, littéraire pour l’un, nationale pour l’autre, au statut de mythe !

Mais Rimbaud, de surcroit, est indissociable du « couple mythique » qu’il forma avec Verlaine !

Salut, intéressant recap, par contre vos arguments de début et de fin vous font tomber dans ce que vous dénoncez à savoir qu’ils en disent plus sur vous que sur la polémique et les polémistes de tous bords parce qu’un peu court, mais ça fait vivre la polémique ^^

Quant au donneur de leçons à deux balles qui regrette « que le journal ait choisi d’illustrer ce texte par une image sans la légender » il a perdu une occasion de se taire.

Ce qu’André Guyaux ne nous dit pas, c’est s’il est pour ou contre le transfert des cendres de Verlaine et Rimbaud au Panthéon, Nicolas !

À celui qui signe Nicolas : au lieu d’être inutilement discourtois, ce qui semble être un usage répandu dans les commentaires sur le Net (l’agressivité des anonymes), vous feriez mieux de lire correctement ce qui est écrit. Je n’ai pas regretté l’absence de légende sous l’image, mais l’absence d’une légende qui dise qu’il s’agit d’un photomontage et non d’une photographie qui se donnerait comme un reflet de la réalité. Cela a son importance, car justement, dans la polémique dont vous semblez vous réjouir qu’elle vive, cette image circule abondamment sur les réseaux sociaux et dans les médias sans presque jamais que l’on dise qu’il s’agit d’un FAUX, contribuant à donner, par la force de l’image qui peut se passer de métatexte, une idée fausse de ce dont on parle. Non, je ne pense pas avoir « perdu une occasion de me taire ». La rédaction a d’ailleurs jugé utile d’ajouter cette légende à la fin du texte.

On trouve l’œuvre complète de Rimbaud chez Gallimard depuis 1946, donc déjà amplement récupéré.

Monsieur Fontaine,

ok je n’est pas été sympa, désolé. Vous avez écrit « illustrer ce texte par une image sans la légender et dire que c’est un montage » et non pas « Je n’ai pas regretté l’absence de légende sous l’image, mais l’absence d’une légende qui dise qu’il s’agit d’un photomontage ». Peut être ne vous exprimez vous pas toujours convenablement afin d’être bien compris du premier coup?

Si la légende a été amendée grâce à votre intervention à l’intention des plus louables, c’est que je suis arrivé après la bataille et que j’ai perdu une occasion de me taire 😉

Editer n’est pas récupérer, renato.

Avant de se désintéresser de son oeuvre poétique, Rimbaud désirait ardemment être publier.

C’est pour cette raison qu’il est venu à Paris rejoindre les Parnassiens.

Il le sera finalement grâce à… Verlaine, la vierge folle étant devenue entre temps sa veuve noire !

Publié dans la Pléiade, Jacques ! Rimbaud est, peut-être, le plus « récupèré » des poètes français.

« le plus « récupèré » des poètes français. »

Parce que le plus « lu », renato…

Étant le plus lu, il est où le problème ?

No problem, renato !

Sauf si vous considérez que le fait d’être publié et lu est déjà de la récupération ?

Rimbaud est irrécupérable sur les plans littéraire, politique et idéologique :

Quoiqu’ayant flirté avec les Parnassiens, il n’appartient à aucune école et n’en a fondé aucune, ce qui n’est pas tout à fait le cas de Verlaine.

On ne peut pas non plus en faire un communard ou un militant homosexuel.

Irrécupérable sur le plan littéraire ? chez combien de poètes on retrouve des échos rimbaldien ?

Les poètes ne se récupèrent pas entre eux, renato, ils s’inséminent, dixit Claudel, inséminé par les Illuminations. Pareillement, on retrouve des traces d’ADN de Baudelaire chez Rimbaud !

Inséminer ?! Poursuoi les gens n’apellent pas les choses et les faits par leur nom ?

15

commentaires