Les sentinelles de nuit de Javier Marias

Tout écrivain est d’abord un lecteur. Une évidence toujours bonne à marteler quitte à lasser. L’envie nous en prend chaque fois que, dans une interview ou une confession sur ce qui lui tient lieu d’art poétique, l’un d’eux, plus nombreux qu’on le croit, donne l’impression d’être venu au monde écrivain, né d’une génération spontanée qui ne doit rien à personne et à si peu de livres qui ont précédé les siens. Foutaises ! Parfois un petit, souvent un grand lecteur. De ceux qui ont le goût des autres et s’en nourrissent. Ils ont différentes manières de payer leurs dettes, à supposer que tous ne soient pas des ingrats. L’exercice d’admiration est le plus connu. Cioran l’a bien illustré dans un recueil fameux. Privilégiant un genre un peu différent, André Suarès a excellé dans l’art du portrait, sa façon de rendre hommage à ceux à qui il devait tant (les éditions Bartillat viennent de publier Miroir du temps qui en recueille plusieurs). Toute l’œuvre de Borgès semble un hommage permanent à ses aïeux en littérature. Ne disait-il pas, en une formule inoubliable :

« Que d’autres se flattent des livres qu’ils ont écrits : moi, je suis fier de ceux que j’ai lus ».

Javier Marias (Madrid, 1951), l’un des écrivains espagnols les plus passionnants à suivre parmi les contemporains, le fait à sa manière dans Vies écrites (Vidas escritas, traduit de l’espagnol par Alain Keruzoré et Stéphanie Decante, 206 pages, 17 euros, Arcades/Gallimard). Une façon qui n’est pas sans rappeler celle de Marcel Schwob dans ses Vies imaginaires (1896), qui trouva écho plus tard sous la plume de Pascal Quignard et celle de Pierre Michon. Voilà un écrivain complet. Non pas au sens de l’homme de lettres d’autrefois. Il ne se contente pas de briller dans tous les genres. Il prend des risques. Difficile d’ouvrir un nouveau livre (en français) de Javier Marias sans songer aux bonheurs de lecture qu’il nous a déjà procurés avec notamment des romans tels que Un cœur si blanc, Demain dans la bataille pense à moi ou plus récemment Si rude soit le début. Un enchantement réactualisé par l’engagement de l’auteur dans la cité à travers les prises de position de ses chroniques publiées dans la presse, principalement dans El Pais. Des billets souvent cinglants, acides, drôles, indépendants, d’un non-conformisme annoncé dès 1995 par son obstination à refuser systématiquement les prix littéraires officiels ou institutionnels, décernés par le ministère de la culture et d’autres :

« Je ne veux rien devoir à un gouvernement, ni celui-là ni un autre. C’est une question de conscience ».

Le ton de ses Vies écrites est de cette encre. Une vingtaine de brèves biographies construites sur le même mode, dont l’esprit et l’angle sont annoncés par le titre : « Henry James en visite », « Thomas Mann en ses souffrances », « William Faulkner à cheval », « Yukio Mishima dans la mort », « Ivan Tourgueniev en sa tristesse »… Avec une certaine dilection pour les auteurs de langue anglaise, ce qui correspond à sa formation et à son goût (il a traduit Thomas Hardy, Stevenson, Sterne, Faulkner, Conrad, Nabokov en espagnol). Or rien n’est excitant comme d’avancer dans l’inconnu avec des gens très connus. Car on ne sait jamais où il va aller chercher son angle d’attaque.

Pas d’Espagnols dans cette rafle. C’est délibéré, on s’en doute. Il ne s’est pas autorisé, trop inhibé pour le faire ; il semble que critiques et collègues lui aient par le passé dénié son hispanité (langue, littérature, citoyenneté) ; sans quoi il aurait traité aussi bien March, Bernal Diaz, Cervantès que Quevedo, Valle-Inclàn, Aleixandre et Juan Benet). L’allure en est rapide et incisive comme une bonne nouvelle. Parfois, cela en dit plus qu’une épaisse biographie ; encore faut-il l’avoir lue pour le savoir. Marias isole un petit fait vrai et resserre sa focale sur la signification qu’il lui prête au risque du procès en saintebeuvisme – ou plutôt en saintebeuverie… Il a le culte du divin détail, du trait, de la flèche. Nabokov ne disait-il pas :

« Dans l’art élevé et la science pure, le détail est tout »

Autant de vignettes savoureuses et de concentrés de vie. De l’anecdote mais en majesté. Le tout animé par une profonde empathie et une affection mâtinée d’humour- sauf pour Mann, Joyce et Mishima traités avec un humour dénué de la moindre affection… Rien de moins solennel que cet exercice irrévérencieux dans l’admiration. On sent que l’auteur s’y est amusé car c’est contagieux. Il jouit de ses formules :

« Après lui (Rimbaud), tout écrivain précoce ne pouvait être que tardif »

Qu’est-ce qui y est du ressort de sa pure fantaisie ? Nous n’irons pas vérifier. Je veux bien croire que Faulkner relisait le Quijote une fois par an. Ou que Joyce a vraiment dit qu’il rêvait de copuler avec une âme et qu’il était coprophile. Ou que Lampedusa accordait un tel prix à ses livres qu’il glissait des billets de banque entre les pages, ce qui faisait de sa bibliothèque un trésor à double titre. Ou que Rilke ait été « le plus grand poète du siècle (il y a peu de doute à ce sujet) » – et pourtant, Dieu sait que j’admire l’auteur des Elégies de Duino, mais enfin, la poésie, ce n’est pas les Jeux Olympiques et tout jugement littéraire est contestable.

« Rose, pure contradiction, plaisir/ de n’être rêve de personne entre tant/ de paupières » (épitaphe de Rilke par lui rédigée)

Bref, si ce n’est pas vrai, c’est vraisemblable. Bien sûr, emporté et grisé par son verbe, Javier Marias se laisse parfois aller à des généralités absurdes du style : « Lampedusa était excessif comme tous les écrivains ». Ou des mystères qui n’en sont pas comme le fait que chez Thomas Mann, perturbations intellectuelle et sexuelle aillent de pair. Mais il le fait avec une telle ironie, sans se prendre au sérieux, qu’on ne saurait lui en vouloir. Même lorsqu’il se trompe : non, cher Javier Marias, il est faux de dire que « jamais personne n’a rien dit contre Kipling » car il a été âprement critiqué, tant l’homme que l’écrivain, notemment par George Orwell qui l’a exécuté dans un essai à lui consacré dans Horizon (février 1942).

Bref, si ce n’est pas vrai, c’est vraisemblable. Bien sûr, emporté et grisé par son verbe, Javier Marias se laisse parfois aller à des généralités absurdes du style : « Lampedusa était excessif comme tous les écrivains ». Ou des mystères qui n’en sont pas comme le fait que chez Thomas Mann, perturbations intellectuelle et sexuelle aillent de pair. Mais il le fait avec une telle ironie, sans se prendre au sérieux, qu’on ne saurait lui en vouloir. Même lorsqu’il se trompe : non, cher Javier Marias, il est faux de dire que « jamais personne n’a rien dit contre Kipling » car il a été âprement critiqué, tant l’homme que l’écrivain, notemment par George Orwell qui l’a exécuté dans un essai à lui consacré dans Horizon (février 1942).

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’éditeur a eu la bonne idée d’accompagner Javier Marias en librairie en rééditant en poche ses nouvelles complètes, justement, sous le titre Mauvaise nature (493 pages, Folio), où l’on retrouve notamment « Ce qui dit le majordome » et « Quand j’étais mortel ». Tout cela venant à point et pas par hasard alors que paraît son dernier roman Berta Isla (Berta Isla, traduit de l’espagnol par Marie-Odile Fortier Masek, 590 pages, 23 euros, Gallimard) encensé lors de sa parution en Espagne il y a deux ans.

Quelqu’un a tué Janet. A partir de là… Berta Isla, une pure madrilène de la cinquième génération, beauté brune et sereine, plaisante et imparfaite. Elle fréquente Tomàs Nevinson, moitié anglais-moitié espagnol, depuis la classe de première. Ils allaient avoir quinze ans. Un couple si précoce était-il voué à développer une relation « pseudo-fraternelle », du moins dans les premiers temps, quitte à ce qu’elle les rattrape plus tard et gouverne leur vie autrement que les couples plus tardifs ? Une journée dans leur vie commune suffira à faire basculer leur destin vers l’inconnu. Berta Isla connaît-elle vraiment celui qu’elle croit aimer ? On en revient à Proust, dont la musique résonne en sourdine, et à ce qu’il en disait dans une lettre :

« Nous vivons auprès de gens que nous croyons connaître. Il nous manque l’événement qui nous les révèlera autres que nous les savons »

Tom Nevinson, très doué pour les imitations, ferait une taupe idéale. D’ailleurs L’Agent secret de Conrad traîne ses guêtres dans plusieurs pages, de même que les poèmes de T.S. Eliot et, plus inattendu, La Sculpture funéraire d’Erwin Panofsly. Ca se passe dans l’Espagne d’avant. Un pays où il n’y a pas de politique : juste les ordres du Généralissime. La trahison en est le fil rouge, ce qui n’étonnera pas les fidèles lecteurs de Javier Marias tant ils le savent obsédé par la chose. Lui-même en convient et la fait remonter à un événement traumatisant de la guerre civile : la dénonciation de son père, le philosophe républicain Julian Marias Aguilera, aux phalangistes par … son meilleur ami.

Douze après sa disparition, Berta Isla retrouve Tom, son jeune mari qu’elle croyait disparu au cours d’une opération spéciale des services secrets britanniques pour lesquels il effectuait une mission. Pénélope et Ulysse s’inscrivent en filigrane tout le long de ce récit couturé d’incertitudes, de masques, de silences et d’effacements. Le colonel Chabert est en embuscade dans certains chapitres : on espère retrouver le disparu donné pour mort mais on craint tant sa résurrection que son retour. Sauf que Tom aurait pu donner des nouvelles, tout de même. Les ordres ont beau dos. Elle ne saura jamais ce qu’il a fait pendant tout ce temps et en nourrira un ressentiment de femme trompée.

Il serait vain de dresser l’inventaire d’un tel roman, non seulement parce que cela gâterait le plaisir de le découvrir mais encore parce que sa richesse ne se réduit pas à une accumulation de morceaux de bravoure, de formules, de faux-semblants ou de situations. C’est une mélodie envoûtante qui nous enveloppe dès le début et ne nous lâche pas (à feuilleter ici pour s’en faire une idée). Tout ce qui y est dit, chanté, murmuré mais rarement hurlé, ne prend sens que par le tout. La fidélité ne s’explique pas et « les loyautés imméritées » encore moins.

L’auteur s’installe, prend son temps, digresse. Ses descriptions sont foisonnantes. Visiblement, il s’y plaît. Portrait de femme ou portrait de couple, ses portraits se déploient en un luxe inouï de détails dans la peinture de chaque trait. Il ne lui faut pas moins de trois pages pour dessiner le visage de son héroïne. Voilà un romancier qui engage à chaque fois une conversation jamais bavarde avec l’invisible lecteur traité en ami. Faut-il être parvenu à ce degré d’intimité pour employer si souvent l’expression « petite culotte » s’agissant de celle de ses héroïnes bien sûr, comme si l’homme derrière l’auteur éprouvait une certaine jouissance à accoler systématiquement le nom et l’adjectif. A la réflexion, un tel sous-vêtement ne saurait être autrement : a-t-on jamais entendu parler de « grande culotte » ? Ce serait donc pléonastique et uniquement justifiable par le plaisir secret qu’il y a à la prononcer. Mais ça passe comme le reste car Javier Marias a une rare qualité dont il fait preuve de bout en bout : la tenue, l’élégance.

A noter la qualité de la traduction Marie-Odile Fortier Masek, aussi impressionnante que pour Si rude soit la nuit. Même si « mature » en lieu et place de « mûr » me choquera toujours ; son origine latine ne fait guère de doute et « immature » sonne agréablement aux oreilles, mais c’est ainsi. Parfois, certains mots demeurent tels quels en espagnol. Ainsi imaginarias, aussitôt rattrapé après la virgule par « ces sentinelles de nuit » qui n’ont pour effet que d’en augmenter le mystère.

S’il y a en un que l’on ne s’attend pas à trouver au détour d’une page dans ce roman, c’est bien Gérard Philipe. Parfaitement, « le » Gérard Philipe ! Il surgit pourtant page 19 car sa coiffure rappelle celle d’un des personnages principaux (mais quel lecteur espagnol de 2017 peut bien avoir la moindre idée de la crinière en question ?). Et comme j’appartiens à cette catégorie de lecteurs qui ne peuvent s’empêcher de commencer, et parfois de poursuivre, la lecture de deux ou trois livres en même temps, mon trouble n’en a été que plus grand de constater que le récit lu en parallèle était Le dernier hiver du Cid (195 pages, 17,50 euros, Gallimard), vibrant portrait du comédien par le futur gendre qu’il ne put connaître, l’écrivain et critique Jérôme Garcin. A sa mort à l’âge de trente-six ans qui le figea dans les mémoires en éternel jeune homme, l’auteur avait trois ans.

S’il y a en un que l’on ne s’attend pas à trouver au détour d’une page dans ce roman, c’est bien Gérard Philipe. Parfaitement, « le » Gérard Philipe ! Il surgit pourtant page 19 car sa coiffure rappelle celle d’un des personnages principaux (mais quel lecteur espagnol de 2017 peut bien avoir la moindre idée de la crinière en question ?). Et comme j’appartiens à cette catégorie de lecteurs qui ne peuvent s’empêcher de commencer, et parfois de poursuivre, la lecture de deux ou trois livres en même temps, mon trouble n’en a été que plus grand de constater que le récit lu en parallèle était Le dernier hiver du Cid (195 pages, 17,50 euros, Gallimard), vibrant portrait du comédien par le futur gendre qu’il ne put connaître, l’écrivain et critique Jérôme Garcin. A sa mort à l’âge de trente-six ans qui le figea dans les mémoires en éternel jeune homme, l’auteur avait trois ans.

On ne s’attend pas à lire quelque chose de critique ; on le sait porté par l’admiration ; sauf qu’elle ne verse jamais dans l’hagiographie. C’est d’un hommage qu’il s’agit mais si personnel, intime, privé, que l’empathie nous saisit dès les premières pages tant pour le peintre que pour le modèle. On le suit pas à pas dans le rétrécissement de ses jours d’août à novembre 1959 avant l’ultime tombée de rideau. Même avec le recul des soixante années, comment résister à cette allure et cet allant de « grand jeune homme inachevé », cette beauté, cette présence surtout, aussi manifeste dans le grand répertoire que dans des films tels que La fièvre monte à El Pao. Ou Modigliani dans Montparnasse 19. Claude Autant-Lara lui avait su lui faire des films à sa mesure en adaptant pour lui de grands livres (Le Diable au corps, Le Rouge et le noir, le Joueur), de même que René Clair (La Beauté du diable, Les Grands manœuvres). Quelle filmographie !

Le portrait, d’une sensibilité communicative, est de facture très gracquienne (on ne se refait pas) dans la précision lexicale, la justesse de l’observation, l’aigu du regard. Tous ses grands rôles sont rappelés au fil du récit et leur nombre paraît étourdissant pour une existence si brève : Hamlet, Lorenzaccio, le prince de Hombourg, Rodrigue, Ruy Blas, Richard II, Octave, Fabrice del Dongo, Monsieur Ripois, Julien Sorel… Il y a de belles pages sur ses amis, l’écrivain Georges Perros en tête, Jean Vilar bien sûr son maître, René Clair. Des formules frappantes aussi. Christian-Jaque par exemple sur son Fanfan la Tulipe :

« Il jouait si bien que même le cheval croyait qu’il savait monter »

Son secret l’animait et le gouvernait intérieurement. Son secret : son père, un avocat Croix-de-feu et militant PPF devenu collabo sous l’Occupation, « affairiste notoire et requin d’affaires », condamné par contumace, planqué en exil après la guerre du côté de Barcelone. Le comédien ne cessa de se tourmenter pour le présent et l’avenir de celui à qui il avait pardonné ; à l’agonie, il s’inquiétait encore des moyens de subsistance de son père.

Compagnon de route du PCF, leader du syndicat des acteurs, TNP plutôt que Comédie-Française, il se voulait militant antifasciste et n’aurait pour rien au monde raté la marche de l’appel de Stockholm contre la bombe atomique… Sa mort prématurée lui aura évité d’incarner Raul Castro, combattant de la Sierra Maestra, comme il en conçut le projet au retour d’un séjour à Cuba à l’invitation de Fidel. Le mal le gagnait. Il était de plus en plus fébrile mais on lui proposait de plus en plus de rôles, à l’écran comme sur les planches : Le Procès d’Orson Welles, l’Histoire du soldat de Ramuz et les Bâtisseurs d’empire de Boris Vian. Lui n’en avait plus que pour les tragiques grecs. Alors que ses forces l’abandonnent tout doucement, il n’avait pas la tête ailleurs mais à Athènes.

Dans ces moments-là, on oublie le mal que la vie vous a fait. Mais vos amis posthumes, eux, n’oublient pas. Jérôme Garcin, l’homme du Masque et la plume, a bien raison de rappeler et de citer les critiques qui l’ont le plus atteint, celles qui ont vraiment cherché à lui porter préjudice, à lui nuire, à éteindre sa jeune carrière, à le tuer dans l’œuf, pour des raisons moins artistiques que politiques, pour la plupart publiées dans Arts de Jacques Laurent et signées d’un certain François Truffaut.

Gérard Philipe, ce n’était pas une certaine idée mais un certain moment de la France. Pour beaucoup demeure une stature de jeune dieu, mais pour l’auteur, c’est Gérard. Une ombre tutélaire à laquelle il devait ce livre affectueux. Il était habité par le sentiment de l’urgence, peut-être parce qu’il pressentait sa fin prématurée. Carcinome hépatocellulaire. Autrement dit : cancer primitif du foie. La Faculté lui donna six mois maximum. Lui voulut croire à un simple abcès amibien. L’entourage ne le démentit pas. A qui bon gâcher les derniers temps. On le traita. Il crut que les médecins venaient de lui offrir une seconde vie.

Gérard Philipe, ce n’était pas une certaine idée mais un certain moment de la France. Pour beaucoup demeure une stature de jeune dieu, mais pour l’auteur, c’est Gérard. Une ombre tutélaire à laquelle il devait ce livre affectueux. Il était habité par le sentiment de l’urgence, peut-être parce qu’il pressentait sa fin prématurée. Carcinome hépatocellulaire. Autrement dit : cancer primitif du foie. La Faculté lui donna six mois maximum. Lui voulut croire à un simple abcès amibien. L’entourage ne le démentit pas. A qui bon gâcher les derniers temps. On le traita. Il crut que les médecins venaient de lui offrir une seconde vie.

Elégant jusqu’au bout, Gérard Philipe. Une présence et une âme. Ce livre est le tombeau qu’il méritait. Il avait aussi été le Cid à Avignon. Il a été enterré dans le costume de scène de Don Rodrigue. Sûr que Javier Marias a du connaître ce détail.

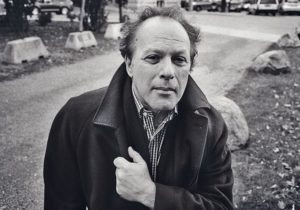

(« Photo de couverture des éditions espagnole et française de Berta Isla » ; « Javier Marias » photos D.R.; « Les cigarettes Marcovitch », marque de cigarettes fumée par Tomas Nevinson, unique illustration reproduite dans Berta Isla page 98 ; « Gérard Philipe à une manifestation communiste » photo D.R. ; « Anne et Gérard Philipe » photo Marc Riboud ; « Gérard Philipe dans le Cid » photo D.R.)

1 094 Réponses pour Les sentinelles de nuit de Javier Marias

Pablo75 dit le 29 octobre 2019 à 23 h 50 min :

« Quelqu’un connaît l’auteur de cette citation:

«C’est terrible d’aimer ce que la mort peut toucher.» ?

Je ne sais pas Pablo mais je suis sidérée par cette pensée.

Cela me rappelle l’évocation faite ici de nouvelles de J.Joyce « Les morts » (« The Dead ») et du final de l’une d’entre elles qui a inspiré à J.Huston ce dernier film bouleversant : « Gens de Dublin ».

« Oui, les journaux avaient raison, la neige était générale sur toute l’Irlande. Elle tombait sur chaque partie de la sombre plaine centrale, sur les collines sans arbres, tombait doucement sur le marais d’Allen et, plus loin vers l’ouest, doucement tombait sur les sombres vagues rebelles du Shannon. Elle tombait, aussi, en chaque point du cimetière solitaire, perché sur la colline où Michael Furey était enterré. Elle s’amoncelait drue sur les croix et les pierres tombales tout de travers, sur les fers de lance du petit portail, sur les épines dépouillées. Il entendait la neige tomber, évanescente, à travers tout l’univers, et, telle l’approche de leur fin dernière, tomber sur tous les vivants et les morts. »

Pour la première fois (je crois), Renato nous livre une palanquée de nus féminins et masculins dont certains sont limite pornos… Qu’arrive-t-il à Renato? L’andropause?

Joyce avait parfaitement raison christiane, l’écrivain est un artiste, comme le peintre, le sculpteur, le compositeur, certains interprètes.

« Je ne sais pas Pablo mais je suis sidérée par cette pensée. »

Calmez-vous Christiane. Ce n’est tout de même pas d’une originalité « sidérante ».

Pendant que j’y suis, si vous pouviez un peu nous lâcher les baskets avec Joyce, ce serait reposant pour tout le monde.

Je discutais hier soir un ami qui me disait qu’une enquête dans je ne sais plus quel journal prétendait que huit personnes sur dix s’attendent à retrouver leurs parents disparus dans l’au-delà. Ça fait froid dans le dos d’imaginer que je vais retrouver pour l’éternité celui qui me flanquait une gifle magistrale quand je me trompais sur la table de multiplication des huit. Et par extension, j’ai frissonné horreur en imaginant qu’à la cantine céleste, pavillon 111 allée 3, je croisais mon prof de latin avec son plateau repas, lui qui me faisait passer systématiquement le jeudi après-midi en colle avec un texte de Tacite à traduire.

«…limite pornos… »

Sans blagues, voyons plutôt.

Judith Dater, photographe et féministe née en 1941. Elle est surtout connue pour sa photographie de 1974, Imogen et Twinka at Yosemite qui met en scène Imogen Cunningham, l’une des premières photographes américaines, rencontrant Twinka Thiebaud dans les bois de Yosemite : photo publiée dans le magazine Life dans son numéro de 1976. Ses photographies, telles que sa séquence d’autoportraits, ont également été exposées au Getty Museum.

Dater rencontra Imogen Cunningham en 1964 lors d’un atelier consacré à la vie et au travail d’Edward Weston à Big Sur Hot Springs — qui deviendra plus tard Esalen Institute. Dater a été grandement inspiré par la vie et le travail de Cunningham. Ils partageaient un intérêt pour le portrait et restèrent amis jusqu’à la mort de Cunningham en 1976. Trois ans plus tard, Dater publiait Imogen Cunningham: un portrait, contenant des interviews de nombreux photographes contemporains, amis et membres de la famille de Cunningham, ainsi que des photographies de Dater et Cunningham. Dater est devenu membre de la communauté de l’école de photographie de la côte ouest, représentée principalement par les photographes Ansel Adams, Brett Weston, Wynn Bullock et Cunningham. Ils se sont tous intéressés à son travail et l’ont encouragée à poursuivre ses recherches.

Imogen Cunningham, photographe et féministe née en 1883.

De 1903, elle étudie à l’Université de Washington, à Seattle, et se lance dans une voie de spécialisation scientifique sur les conseils de son professeur de chimie. Il a ensuite commencé à travailler comme secrétaire pour payer ses études et prendre des photos pour le département de botanique. En 1907, il réalise l’un de ses premiers autoportraits: une photo d’elle-même presque nue dans un coin isolé du campus universitaire.

En 1907, elle obtient son diplôme en chimie avec la thèse Modern Processes of Photography.

Après avoir obtenu son diplôme, zllz commencé à travailler dans le studio d’Edward S. Curtis, connu pour ses portraits d’Indiens d’Amérique du Nord. Avec ESC elle apprend les techniques de l’impression platine.

En 1909, elle obtient une bourse d’études en chimie à Dresde, où elle publie Uber Selbstherstellung von Platinpapieren fur Braune Tone, une étude décrivant le processus permettant d’augmenter la vitesse d’impression, d’améliorer la luminosité et de produire des tons sépia.

En 1913, il publie Photography as a Profession for Women, un article destiné aux femmes qui souhaitent exercer la profession de photographe de manière indépendante et indépendante des hommes.

Alors, deux artistes qui ont réellement agit pour l’émancipation des femmes versus quelques puritains réactionnaires prétentieux, mon choix est vite fait.

Judy Dater, la femme et la camera :

30 octobre 2019 à 12 h 18 min

@ christiane

En faite, je voulais savoir si la citation en question («C’est terrible d’aimer ce que la mort peut toucher») est de Yehuda Halevi (1) ou de Immanuel ben Salomon (2) – ou de quelqu’un d’autre.

(1)

Rabbi Juda (Yehouda) ben Shmouel ibn Alhassan haLévi, rabbin, philosophe, médecin et poète séfarade, né à Tudela dans l’émirat de Saragosse vers 1075, surnommé le Chantre de Sion. Auteur du Kuzari, il laisse huit cents poèmes dont les Odes à Sion, à sa mort vers 1141. (Wikipedia)

(2)

Immanuel de Rome, Immanuel ben Salomon ben Yekouthiel HaTzafroni ; italien : Immanuel Romano ou Manoello Giudeo) est un poète, exégète, grammairien et érudit juif des XIIIe et XIVe siècles (Rome, v. 1270 – Fermo, v. 1330). (Wikipedia)

« Ça fait froid dans le dos d’imaginer que je vais retrouver pour l’éternité celui qui me flanquait une gifle magistrale quand je me trompais sur la table de multiplication des huit. »

Popaul, sans voiloir vous faire la morale : à votre âge, vous devriez commencer à vous interroger sur ce qu’il y a après la mort. Conseil d’ami. Le numéro de ce mois de Sciences et Vie aborde la question, vous devriez aller y jeter un coup d’oeil, pour votre édification, et en tirer certaines conclusions. A quoi pensez-vous, mon cher Popaul, quand vous êtes seul en promenade avec vos pensées sur le rivage putride se Saint-Malo, et à l’affût de cette mouette mazoutée qui se noie sous la vague lamentabmement, et de cette même vague putride, sale, polluée, qui à son tour arrive sur la plage gluante et s’écrase sur le sable en putrafaction comme une grosse merde graisseuse qui s’abat sur l’asphalte dégueulasse. Bomme promenade, Popaul, et bonne méditation. Et pensez à ceci : dans l’au-delà, nous nous rencontrerons enfin tous les deux, et nous pourrons rire ou pleurer de notre incommunication réciproque !

L’andropause n’y est pour rien, closer, j’ai publié en revue ma première photo osée — Japonaise nue — en 1979, et personne n’a songé à me censurer.

30 octobre 2019 à 12 h 36 min

@ Paul Edel

« Je discutais hier soir un ami qui me disait qu’une enquête dans je ne sais plus quel journal prétendait que huit personnes sur dix s’attendent à retrouver leurs parents disparus dans l’au-delà. Ça fait froid dans le dos d’imaginer que je vais retrouver pour l’éternité celui qui me flanquait une gifle magistrale quand je me trompais sur la table de multiplication des huit. »

Tu vas le retrouver… si tu veux, si dans la nuit noire où tu vas te trouver après ta mort tu l’appelles. Tous les gens que nous connaissons dans cette vie on les a connus déjà ailleurs, dans d’autres vies. Et on peut les retrouver si on le désire dans l’intervalle qui sépare notre mort de la prochaine réincarnation.

(C’est vrai que tu es né à midi?)

Femme exervant la profession de photographe, Vivian Maier.

Diane Arbus.

Vivian Maier, nounou de métier, elle pratiquait en dilettante.

On doit à Diane Arbus quelques nus dont certains inquiétants :

https://www.moca.org/collection/work/a-naked-man-being-a-woman-nyc

Apparemment la puritaine feint ne pas comprendre mon propos, mais peu importe : perdu assez de temps avec.

Pablo oui né à midi. Entre Livarot et Pontl l évêque….

Puis il y a des catégorie, donc des différences : photo de rue, d’atelier, etc., mais là aussi peu importe : nous vivons sur terre, entre humains.

Mais qui donc a écrit cela :

« Un soir, il me posa cette question : « Quand on est mort, crois-tu que ce soit la fin de tout ? »

Le mystère de la mort, j’y pense chaque jour, mais je n’étais pas encore à même de fournir à mon père le renseignement demandé. Pour lui faire plaisir, j’étalai la foi la plus rassurante :

– Je crois que le plaisir survit, tandis que la douleur n’est plus nécessaire. La décomposition pourrait rappeler le plaisir sexuel. Á coup sûr, elle s’accompagne d’un sentiment de félicité et de détente, puisque c’est l’effort pour se recomposer sans cesse qui fatigue l’organisme. La dissolution serait ainsi la récompense de la vie !

Je n’eus aucun succès. Nous étions encore à table, après dîner. Mon père se leva sans un mot, vida son verre et dit : « Ce n’est pas le moment de philosopher, surtout avec toi. » »

Renato

Vivian Maier a passé sa vie à photographier.

Je vous laisse et rompt là, ravie.

Et maintenant elle m’apprend que la Maier a passé sa vie à photographier… enfin !

Excusez-moi, renato, mais est-ce que je peux voir cette photo ? J’aime beaucoup le Japon.

Pablo,

merci.

«C’est terrible d’aimer ce que la mort peut toucher»

Je n’en sais pas plus mais je reste sidérée. Peut-être à cause du mot « Toucher ». Comme une rivalité entre le désir du vivant et la convoitise de le mort. Je n’aime pas penser aux doigts de la mort.

C’est cette lutte qui me sidère. Il faut beaucoup d’amour pour être plus fort que la mort… Notre vie n’a lieu qu’une fois, une loi de non-retour pour moi. On ne cesse d’échapper à ce néant qui nous attend.

« Où allons-nous ? » interroge Gauguin. Quand les gens meurent, ils deviennent silencieux pour toujours. La mort est irrévocable. Elle met un point final à toute vie. Il reste les traces. Il reste l’amour, la mémoire : des misères à l’échelle du temps…

Tout le reste est un espace imaginaire, une fiction pour faire semblant. La mort reste un grand trou de silence.

On sait qu’on mourra, on ne sait pas quand nous serons (sauf mort volontaire ou exécution), happés, dévorés, engloutis par le néant.

Il nous reste la littérature et l’art. La musique qui offre cet impalpable qui traverse le néant, le contourne…

Jankélévitch écrivait : » Chaque moment de notre vie advient une seule fois dans toute l’éternité et ne sera plus jamais […] Le passé est un absent qui jamais ne reviendra. » (L’Irréversible et la nostalgie)

La musique, que vous aimez tant porte en elle l’apparition et la disparition de l’instant.

La nostalgie, le regret, les rêveries… La conscience de vieillir vient peu à peu et celle de la mort au bout comme une note dissonante, un faux-pas, une effraction, une ombre voyageuse.

Oui, Pablo, j’ai été sidérée par cette phrase, une énigme égrenée dans le silence. Merci.

Par « limite pornos » je voulais souligner le contraste entre cette série de photos et celles que vous nous montrez habituellement, cher Renato. Ne vous vexez pas! Le nombre aussi est étonnant… Il y avait de quoi s’interroger sur la transformation qui semblait s’être opérée en vous.

Mais puisque vous dites que vous avez commencé dans les années soixante dix, tout va bien…Au fait vous pourriez nous la montrer cette fameuse japonaise?

Pour la photo de la femme Japonaise, je n’ai pas le temps de chercher dans les archives Domus, désolé ; on trouve normalement la revue en bibliothèque — fac d’architecture —, vous cherchez Domus, octobre 1979.

@rose & renato (moi je ne me sens pas concerné) qui a écrit :

« Ainsi pour faire l’amour. Il y faut une femme. Mais c’est trop, ou trop peu. Un sexe devrait suffire. Deux seins, des lèvres, une chevelure. Un certain mouvement qui animerait toutes ces merveilles. D’où une femme, quand même. Mais à faire, non faite.

La plupart des hommes opèrent à rebours. Prennent d’abord la femme, toute « confectionnée ». Puis en détachent le sexe, etc., qu’ils emmènent partout derrière eux. Sexe de poche. »

Notre vie n’a lieu qu’une fois, mais pour l’éternité. Mettez-vous bien ça dans votre caboche.

Et souvenez-vous bien que Dieu lui-même à dit qu’il était le Dieu des vivants. Si votre espoir est aujourd’hui le néant, c’est que vous ne faites aucun cas de sa parole de vérité car Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Qui met son espoir en Dieu vit éternellement en sa présence. Qui ne le fait pas tombera dans des régions inhospitalières du shéol, le coeur empli d’amertume et de regret, à la merci de la violence des autres âmes errantes esclaves de leur péché de désespoir.

Sur terre comme au Ciel, seule la prière des, autres peut le faire monter et à chaque fois qu’ils passent par orgueil délibéré à côté des portes ouvertes par cette prière ou font semblant de ne pas les voir, ils blasphément contre l’Esprit et le Dieu de vérité a dit qu’on ne pouvait rien contre le blasphéme contre l’Esprit. Ce blasphéme, étroitement lié à la liberté issue du péché originel conduit bien en Enfer.

Eh bé oui. Les boules, quoi.

Alors secouez un peu vos vieilles carcasses tant qu’il en est temps.

@Christiane

Exactement. Cette citation résume l’importance du règne d’Hadrien dans l’histoire de l’humanité, dans cette parenthèse. Bon voyage avec Joyce, dans l’attente de lire vos remarques sur mon billet.

Renato

La statuaire antique, les toiles de maître, les photographies de Hans Sylvester : pas de censure, pas de pudibonderie encore moins de puritanisle ni de mormons etc..

Ce qui m’est insupportable est la promiscuité une femme nue, un homme habillé.

Une femme nue, un homme nu.

Une femme habillée, un homme habillé.

Le jour où vous pigerez cela, des nues tomberez.

À propos d’octobre 1979 ; il y a exactement 40 ans, le 30 octobre 1979, mourrait Robert Boulin, soit 39 ans, 10 mois et 27 jours avant Jacques Chirac.

Merci, Ed.

C’est un peu compliqué ce que vous proposez, renato. Vous, serait-il possible de numériser cette photo et la placer sur Pinterest ?

Normalement Christiane, la norme est un homme nu et un femme habillée.

Je comprends la réaction du père sachant situer la vraie philo : un enfant qui développe des arguments hédonistes à propos de la mort, ce n’est pas banal, donc c’est forcément suspect. Si j’avais pu lui tenir pareil langage, au mien, j’aurais reçu une belle mornifle, et il m’aurait été exigé que j’aille fissa à confesse me faire pardonner ce type de blasphèmes au curé. Lequel n’aurait pas hésité à se passer la main sur le vit en donnant l’absolution. Restons décent et juste avec le clergé d’antan.

D. dit: à

Normalement D, la norme est une homme nu et un femme habillée.

Les pommes de terre aussi on les bute. Pour éviter qu’elles verdoient.

« Le jour où vous pigerez cela, des nues tomberez. »

Si vous parlez de l’autoportrait de Newton c’est vous qui devriez tomber de nues ou du moins arrêter de faire de la morale à 2€ : c’est une photo de travail, on y vois une modèle, un photographe et la femme du photographe, pas de quoi perdre la tête et surtout rien de ce que vous y voyez. Have a nice trip.

Oui, mais l’auteur et le titre du livre, sans tricher, JJJ ?

On dit « de la morale à deux balles », renato !

L’expression est plus vieille que les euros…

Ben il me semble, Rose, qu’Adam à été nu avant Eve. Dieu lui reproche de savoir qu’il est nu.

Bon ce veux bien nuancer : Adam nu et Ève qui se prépare à faire du shopping dans les magasins. « Dis-donc Adam, tu veux pas en profiter pour acheter des slips, pasque les feuilles de vigne ça commence à être ils fashion – ah ? Euh oui bobonne, si tu veux. Faut que je les essaye en cabine ? « .

« On dit « de la morale à deux balles »… »

L’inflation Jacques, l’inflation.

Old fashion

– Faut-il réinventer un clergé de proximité ?

– Un homme nu à côté d’une femme habillée donnera toujours une photo plus sexy que l’inverse. Toutes les femmes homos interrogées en conviennent, jzm. Ce qui ne laisse pas d’épater le bourgeois.

– « c’est terrible d’aimer ce que la mort peut toucher ». Mais non, ce n’est pas terrible, c’est d’ailleurs l’argument central de tous les romans d’Antoine Volodine réhabilitant la zone spatio-temporelle du bardo topol,

– les chrysanthèmes sont magnifiques cette année. Les cimetières de plus en plus somptueux. Par chez moi, du moins.

– J’espère que les erdéliens sauront honorer leurs défunts comme il convient, cette année- – Ed, parlez moi à moi-seul mais ne m’assimilez à d’aucuns. Ou alors, ne me dites rien.

@ jzm : c’est le père du narrateur dans le 2ème tome, non ?… Pourquoi tricher ?

ils se connurent au sens biblique du terme, MS !

Désolé D., mon archive — donc l’original de la photo — est conservé dans un musée qui est maintenant en travaux donc impossible d’y accéder. La numérisation de l’image publiée ne me satisfait point.

le jeu des mille francs avait bien plus d’allure que le jeu des mille euros.

– Voulez-vous tenter le ?….

SUPER ! SUPER ! SUPER ! SUPER !…

– Oh ben non, on a assez gagné comme ça, on voudrait pas tout perd’ …

A deux mains, Lucien, si voul’voulez ben !

FAUT-IL PAYER LES JOURS DE GREVE ?

Sur LCI ce mercredi , un des sujets est le suivant : « SNCF : Faut-il payer les journées de grève? »

Je dois à la vérité de dire, que, lorsque j’étais professeur de lettres, je n’ai jamais fait grève, ayant mes raisons de vouloir enseigner tous les jours.

Je suis assez surpris que l’on puisse poser cette question. Faire grève , c’est ne pas travailler et ne pas être payé un jour ou plusieurs, dans l’espoir d’obtenir telle ou telle chose, avec le risque d’ailleurs de ne rien obtenir du tout. Faire grève en exigeant d’être payé , à mon humble avis, est illogique et déraisonnable.

« La femme toute confectionnée »…T’es pas gêné de mettre en ligne des conneries pareilles JB?

comprends pas pourquoi les internautes croient nécessaire de se tutoyer à partir du moment où ils veulent s’injurier. Comme si l’injure n’avait pas plus d’impact en gardant le voussoyage.

[À propos de censure, incidemment : Ulysse fut d’abord publié en plusieurs fois dans The Little Review, revue dirigée par Ezra Pound qui n’hésita pas à censurer le travail de Joyce, coupant beaucoup d’expressions argotiques et surtout les expressions grossières.]

« La bête dans la jungle » d’Henry James reste pour moi un roman sans égal, Ed. Et je vois aujourd’hui à quel point André Green y fit un sort décisif, j’étais passé à côté à l’époque, etalii. Voici en substance l’argument principal du psychanalyste vendu par son éditeur :

[Dans « L’aventure négative », titre emprunté à une expression de l’auteur dont l’œuvre « l’a accompagné durant de nombreuses années », André Green rassemble, tout en les refondant, la plupart de ses articles sur l’écrivain déjà publiés dès les années quatre-vingt. Revendiquant une filiation dans ce domaine avec Winnicott, le psychanalyste s’empare de la pièce maitresse du romancier « La Bête dans la jungle » pour en montrer -avec une rare méticulosité doublée d’une aussi rare élégance littéraire- la triple composante analytique: le rêve, la vie et l’écriture. De ce récit d’un désir ambivalent entre deux êtres au dessus desquels plane l’ombre menaçante d’un secret enfoui, Henry James approche au plus près le déroulement du processus analytique : rencontre à l’origine d’une relation transférentielle intense mais asymétrique, puissance investigatrice de la dimension onirique, chassé-croisé des motions pulsionnelles désirantes, séries de remaniements psychiques traitées par l’auteur comme autant de rebondissements successifs d’une tragédie constamment sous l’empire de l’inquiétante étrangeté, dénouement final inattendu qui transporte le héros au-delà de l’Eros. Une apologie du « Thanatos » dont on connait l’appétence revendiquée de longue date par l’analyste. « Tragédie de la chair », « désir d’un non désir », « traumatisme » d’un objet d’amour, « variation sur un thème oedipien », « deuil impossible », André Green explore, plus « conquistador » que jamais, toutes les pistes interprétatives dans ses trois « après-coups » enrichis par la narration prudente mais précise des moments forts dans la vie de l’écrivain. Réminiscence du premier face-à-face avec la mère, l’œil devient, ajoute-t-il, « l’organe érotique par excellence chez James ». Du regard maternel de May à « l’hallucination » définitivement prédatrice de la « Bête », le savoir caché ne se dévoile qu’en creux : comme l’analyste doit accepter dans son travail de lâcher la proie pour l’ombre, d’accueillir l’irruption de l’intrus, c’est au lecteur, agi par la densité suggestive du récit, seul survivant finalement de cette rencontre mortifère, de témoigner de cet encryptage symbolique. Il devient, à son tour, le dépositaire de l’énigme comme il atteste, déstabilisé, de sa valeur affective.]

Je crois, Ch., que cet ouvrage vous avait ému, naguère, non ?

« Ed, parlez moi à moi-seul »

Roh quelle susceptibilité !! Alors voici :

MERCI JJJ pour vos gentillesses d’hier. Ravie d’avoir réussi à communiquer un tout petit peu de l’émotion portée par Mémoires d’Hadrien.

Merci, ma fille. Vous aussi, TTLT, qui avez tant souffert, on voit bien qu’il vous en reste quelque séquelle. Et vous comprenez si bien la susceptibilité de nous autres, qui vous lisons si assidument et avec tant de flagornerie ? (non, pas du tout !)

Mais pourquoi ne pas nous parler de Beast of the jungle dès la prochaine fiche ? Pas facile, bien sûr, juste pour vous challenger.

Qu’ils étaient beaux, tout nus, sur la scène d’alhors, à essayer de faire parler cette nouvelle, non ?…

https://m.ina.fr/video/I04253761/sami-frey-delphine-seyrig-la-bete-dans-la-jungle-et-alfredo-arias-a-propos-de-la-piece-video.html

Le jour où je lirai les mémoires d’Hadrien, les poules auront des dents.

D. ? Forcément l’est un peu Jha-loux, lui qui lit jamais rin, hormis Auto-Moto Mag tous les mois et demi. Ayant votre âge, il aimerait vous séduire par d’autres moyens que les mémoires d’Hadrien, ce qui peut se comprendre, mais lesquels ? On sent bien que vous n’êtes pas très « ce-soir-je-mange du-rizzoto-calamars » compatibles, mais la rencontre physique surviendra bien un jour, voilà ce que croit fermement la rdl de bonne volonté.

Ce serait correct, en mémoire du mort, que tous écriviez Ulysses.

Je l’entends cliqueter, nerveux.

Allons, JJJ, ne pas lire de sa vie les Mémoires d’Hadrien est une action loyale.

Fkaubert, que mon comparse Delaporte semble tant apprécier fort à tort à écrit, comme vous le savez sans doute : « Les dieux n’étant plus et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l’homme seul a été. » et Yourcenqr s’en est inspiré pour commettre cette oeuvre fautive dont je disserte.

Cette horreur de Flaubert m’est odieuse car à l’époque de Marc Aurèle les hommes avaient, s’ils le souhaitaient, accès à l’adoration de YHWH.

D.

Vous me dites : « Mettez-vous bien ça dans votre caboche. Et souvenez-vous bien que Dieu lui-même à dit qu’il était le Dieu des vivants. Si votre espoir est aujourd’hui le néant, c’est que vous ne faites aucun cas de sa parole de vérité… »

William Shakespeare me souffle une réponse pour vous. Elle est prononcée à la scène 2 de l’acte II par le personnage qui donne son nom à la pièce, Hamlet, répondant à Polonius qui lui demande : « What do you read, my lord? » Il lui répond :

« Words, words, words.»

Que de langage inutile aussi dans votre bouche, D., Il vous suffit de savoir que seul l’Amour est plus fort que la mort.

Quant à la question de « nus » qui était destinée à Rose et que vous m’avez adressée par erreur, je vous répondrai par un autre livre Berthe Morisot de Dominique Bona (Grasset).

Il s’agit du « Salon des refusés ». Une toile de Manet déclenche l’hilarité du public narquois. Il s’agit du Bain, appelé depuis Le Déjeuner sur l’herbe.

« Une femme nue, assise dans un sous-bois, entre deux messieurs habillés. […] Le rire, le mépris, la colère : Manet déclenche à chaque fois la tempête.

Qu’est-ce qui pouvait choquer à ce point dans Le Déjeuner sur l’herbe ? La nudité de la femme ? Les gens en avaient pourtant vu d’autres, de ces créatures déshabillées, de plus replètes, de plus voluptueuses, de plus indécentes, chez Boucher et Fragonard, chez Rubens, chez Ingres. […] L’époque elle-même, cette époque bourgeoise, pudibonde, où les hommes portent des cols empesés et où les femmes cachent leurs chevilles, cette époque morale et moralisante aime les Vénus lascives, aux chairs molles et complaisamment étalées. […] Est-ce parce que le modèle de Manet, dans Le Déjeuner sur l’herbe, proche à les toucher de ces deux messieurs très chics, en frac, dont l’un a gardé un chapeau sur la tête, est placé dans un contexte contemporain ? […] Effrontée, arrogante à force de naturel ? Est-elle si vulgaire qu’on le dit, Victorine Meurent, jeune femme bien ordinaire en effet et qui ne ressemble ni à une reine ni à une déesse, ni même à une nymphe. Son petit corps sans allure, son évidente absence de pudeur, son air d’être à l’aise, bien dans sa peau, bien dans son temps, bien dans sa morale à elle, est-ce cela qui embête ? Où n’est-ce pas plutôt le pinceau du peintre qui choque, parce qu’il peint dans un style différent de ce que les gens ont vu jusqu’alors, de ce qu’ils sont habitués à voir ? Cette manière sincère, brutale, du dessin comme de la couleur, dérange. Les gens y perdent leurs repères. Manet Chamboule leur conception de l’art. »

Voilà, D, pour vous répondre.

Et vous êtes une fois de plus ruducule car risotto s’écrit sans z. J’aime le riz mais peu en risotto finalement. Un basmati bio pur avec une petite noix de beurre – ou encore un surnom me comble bien davantage.

J’aime il est vrai les petits calamari fritti, je les aime même beaucoup mais j’évite les fritures particulièrement néfastes. Une grande partie des infarctus et des accidents vasculaires surviennent dans les quelques heures suivant une consommation de friture. Sachez-le.

Rose,

Ulysse (titre original Ulysses en anglais)

Attention, Closer va encore se plaindre pour ses baskets !

Suriname, pas Surnom

Bon JJJ, The Beast in the jungle est dans ma PAL sur Goodreads. C’est bien parce que c’est vous, et je ne promets rien pour les années à venir, tant ca traîne au niveau des lectures.

J’aime beaucoup Manet et Morisot, Christiane, sachez-le.

J’aime bien moins Shakespeare qui est pour moi l’auteur inutile par essence. Et de plus très emmerdant. Heureusement qu’il n’est pas enseigné au Lycée, ce serait une cause de phobie scolaire pour beaucoup d’élèves.

C’est quoi-donc, une « PAL sur Goodreads » ?!

renato à produit des tonnes d’oeuvres et on ne peut jamais rien en voir. C’est frustrant au possible.

Je voudrais acheter une oeuvrede renato que je ne pourrais même pas tellement qu’on ne sait pas où elles sont.

Les gens se scandalisent pour tout et n’importe quoi, christiane. Par exemple, à propos du Nu descendant un escalier la raison du scandale fut qu’une femme nue ne descend pas un escalier. Pourtant en 1887 Eadweard Muybridge avait réalisé Woman Walking Downstairs, travail que MD cite en diverses occasions :

https://blogfigures.blogspot.com/2012/02/muybridge-woman-walking-downstairs_7.html

« mais lesquels »

Aucun. Je m’en fous des mecs.

Paul Edel, votre professeur de latin faisait ça pour votre bien. Il faisait bien.

Et du coup vous avez remporté plus tard un prestigieux prix littéraire sans doute grâce à lui, du moins en partie. Vous le savez au fond de vous-même, soyez sincère et reconnaissant.

Aujourd’hui beaucoup d’entre vous m’ont passablement irrité. Je ne vous dirai donc pas ce que je mange ce soir. Je fais la grève.

D. C’est une belle et bonne pensée que vous manifestez à propos des professeurs et j’y souscris complètelet , mais dans ce cas particulier de ce prof de latin,soyons clair, j’ai aimé plus tard le français et le latin, grâce à un autre prof; j’ai aimé la littérature allemande , grace à deux profs d’allemand , un au lycée, un autre à la Fac.. ils m ‘ont fait aimer Hölderlin, Heine, Büchner, Theodor Storm , Fontane, et Thomas Mann, et Hesse,etc. j’ai gardé tous ces livres de l’époque, annotés.. je pense à eux avec émotion.

Pour Ed,

cette vidéo rare . 1972. Bernard Pivot reçoit Marguerite Yourcenar dans son émission « Apostrophes ». Elle évoque son roman mémoires d’Adrien avec tant d’humour, d’intelligence. Sa voix posée. Sa distinction. (Qualités que l’on retrouve dans son écriture.

https://www.youtube.com/watch?v=aafDzs_jssA

C’est émouvant quand elle évoque son éblouissement à l’âge de 20 ans découvrant la villa Adriana (somptueuse demeure de l’empereur à Tivoli) qui sera été le point de départ de la première écriture des « mémoires d’Hadrien », l’étincelle… puis quand en 1951, après la deuxième guerre mondiale, retrouvant cet ancien manuscrit elle réécrit tout le livre, liant ce deuxième siècle au vingtième.

C’est beau aussi comme vous évoquez ce livre. Comment vous rencontrez Hadrien à partir de ce livre. Sa sagesse humaniste, sa lucidité, ses recherches si présentes par cette précision historique et documentaire mais vous parlez moins de l’écriture romanesque de ce livre qui ressemble tant à une lettre écrite contre l’oubli, une remémoration, par de longues phrases, des envolées lyriques, emplies de sexualité, de sensualité… Roman, histoire, et poésie dans un entremêlement de deux voix, une moderne et une antique, une féminine et une masculine, celles de l’écrivain liée à son personnage à tel point entremêlées qu’il est difficile de distinguer ce qui est de Yourcenar ou d’Hadrien.

Est-ce un coup de cœur pour vous, cette lecture ?

Ce qui m’a touchée en le lisant c’est qu’elle ait choisi ce moment dans la vie déclinante d’Hadrien pour écrire ses mémoires évoquant Antinoüs, cet adolescent qu’il avait aimé dans une relation clandestine. D’où les réflexions nombreuses sur la possession amoureuse, la solitude dans cet amour… et le récit violent et énigmatique de sa mort : «il vaut mieux périr que vieillir» (et cette phrase terminale du livre : «Tâchons d’entrer dans la mort les yeux ouverts.»…)

Merci de m’avoir donné envie de relire ce beau roman.

@renato Ce « Nu » descendant un escalier fit scandale parce que écrivez-vous « une femme nue ne descend pas un escalier. Pourtant en 1887 Eadweard Muybridge avait réalisé Woman Walking Downstairs ». Ce qui est drôle en regardant la video mises en ligne c’est qu’elle recommence toujours cette descente d’escalier. Une sorte de mouvement perpétuel…

J’aime beaucoup vos choix !

@D. qui dit : « J’aime beaucoup Manet et Morisot, Christiane, sachez-le.

J’aime bien moins Shakespeare qui est pour moi l’auteur inutile par essence. »

Vous êtes incroyable ! qu’est-ce qu’on s’ennuierait sans vous !

Apostrophes YOURCENAR date de 79 et non de 72.

1975, ici une émission beaucoup plus intéressante que celle de Pivot. Sans doute parce que Yourcenar n’est pas encore, aux yeux de la presse et des médias, une vedette dérisoire, ce qu’elle déplorait elle-même, mais un écrivain encore assez isolé, en pleine phase de travail. J’avais déjà signalé ce film.

https://www.sonuma.be/archive/sur-l_ile-du-mont-desert-marguerite-yourcenar-du-16041975

«…des tonnes d’œuvres… »

En poids peut-être, D., mais pas en nombre.

Vendu très peu et je ne vends plus depuis un bon bout de temps — deux donations par affection : Genève, Strasbourg —.

À un moment j’ai réalisé qu’une œuvre vendue disparaissait, qu’elle se soustrairait au regard des gens ; ai donc organisé les choses afin qu’après mon retour dans le chaos originaire mon travail devienne une propriété publique — accessible donc à tout le monde.

@ Les dieux n’étant plus et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l’homme seul a été.

Non, ce n’est pas de Flaubert, voyons donc ! la grève de la faim altère vos références, D. – Et de vous à moi, se fier à DLP,… franchement, l’œcuménisme catholique a aussi ses effets bien pervers…

(le riz zotto, respectez le !)

Merci, Chaloux,

quel magnifique film documentaire !

Revoir les gravures des prisons de Piranèse et l’entendre les commenter, quelle joie ! j’avais le livre et lu ses commentaires littéraires en regard des gravures. Le cerveau noir de Piranèse (éd. Pagine d’Arte -2016). Joie aussi de découvrir la série de gravures sur la Villa Hadriana en ruines envahie d’arbres et de plantes.

Elle a le temps de parler de ses livres, de sa vie. Philippe Dasnoy est habile a poser des questions intéressantes auxquelles elle répond si calmement, si intelligemment. On sent que L’île du Mont Désert est pour Marguerite Yourcenar propice à la méditation par cet isolement qu’elle y a trouvé.

Son visage souriant contraste avec sa concentration intellectuelle. Ses livres, sa famille, son rapport à l’Histoire. C’est vraiment passionnant.

Encore merci.

JJJ

« Les dieux n’étant plus et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l’homme seul a été4. » (Gustave Flaubert, Correspondance, tome 3, Gallimard, Pléiade, p.191

JJJ,

où l’on retrouve le lien entre cette citation et « Les mémoires d’Hadrien » de M.Yourcenar :

http://www.academie-francaise.fr/hommage-prononce-loccasion-du-deces-de-mme-marguerite-yourcenar

« […]J’ai collaboré avec les âges, avec la vie grecque elle-même », s’écrie l’empereur Hadrien. Ce qui éclaire le mieux, je crois, le choix de l’empereur et de son temps, c’est une phrase tirée de la correspondance de Flaubert : « Les dieux n’étant plus, et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l’homme seul a été.» C’est cet homme seul, mais lié au monde, que, sous le nom d’Hadrien ou, plus tard – à la charnière du Moyen Âge et de la Renaissance, à l’époque de la lutte autour de Dieu et avec Dieu -, celui de Zénon dans L’Œuvre au noir, ou encore celui du peintre Wang-fô dans les Nouvelles orientales, Marguerite Yourcenar ne va cesser de décrire. […] »

Jean d’Ormesson – Hommage à Mme Marguerite Yourcenar décédée le 18 décembre 1987.

(7 janvier 1988)

MARGUERITE YOURCENAR

Impériale beauté

C’est ainsi que, parvenu au soir de sa vie, Hadrien (76-138) adressa une longue lettre à son héritier présomptif, le futur Marc Aurèle, alors âgé de dix-sept ans. Dans ces « mémoires », aux allures de confessions, et auxquels Marguerite Yourcenar lui prêtera une plume, tout aussi sensible qu’érudite, l’empereur, perclus de gloire et d’honneur, avouera à son jeune confident que, finalement, la grande affaire de sa vie aura été la beauté du monde, à laquelle il contribuera par la création de villes nouvelles, mais également des hommes, au premier rang desquels émergera la figure légendaire d’Antinoüs. Son bel éphèbe, rencontré alors qu’il avait quinze ans lors d’un voyage en Bithynie, et qui se noiera mystérieusement cinq ans plus tard dans les eaux du Nil. S’appuyant sur des faits réels et des sources fiables, la romancière nous présente néanmoins l’empereur romain sous un jour quelque peu idéalisé !

De l’homme de beauté…

« Trahit sua quemque voluptas. À chacun sa pente : à chacun aussi son but, son ambition si l’on veut, son goût le plus secret et son plus clair idéal. Le mien était enfermé dans ce mot de beauté, si difficile à définir en dépit de toutes les évidences des sens et des yeux. Je me sentais responsable de la beauté du monde. Je voilais que les villes fussent splendides, aérées, arrosées d’eaux claires, peuplées d’êtres humains dont le corps ne fût détérioré ni par les marques de la misère ou de la servitude, ni par l’enflure d’une richesse grossière ; que les écoliers récitassent d’une voix juste des point ineptes ; que les femmes au foyer eussent dans leurs mouvements une espèce de dignité maternelle, de repos puissant ; que les gymnases fussent fréquentés par des jeunes hommes point ignorants des jeux ni des arts ; que les vergers portassent les plus beaux fruits et les champs les plus riches moissons. Je voulais que l’immense majesté de la paix romaine s’étendît à tous, insensible et présente comme la musique du ciel en marche ; que le plus humble voyageur pût errer d’un pays, d’un continent à l’autre, sans formalités vexatoires, sans dangers, sûr partout d’un minimum de légalité et de culture ; que nos soldats continuassent leur éternelle danse pyrrhique aux frontières ; que tout fonctionnât sans accroc, les ateliers et les temples ; que la mer fût sillonnée de beaux navires et les routes parcourues par de fréquents attelages ; que, dans un monde bien en ordre, les philosophes eussent leur place et les danseurs aussi. Cet idéal, modeste en somme, serait assez souvent approché si les hommes mettaient à son service une partie de l’énergie qu’ils dépensent en travaux stupides ou féroces ; une chance heureuse m’a permis de le réaliser partiellement durant ce dernier quart de siècle. Arrien de Nicomédie, un des meilleurs esprits de ce temps, aime à me rappeler les beaux vers où le vieux Terpandre a défini en trois mots l’idéal spartiate, le mode de vie parfait dont Lacédémone a rêvé sans jamais l’atteindre : la Force, la Justice, les Muses. La Force était à la base, rigueur sans laquelle il n’est pas de beauté, fermeté sans laquelle il n’est pas de justice. La Justice était l’équilibre des parties, l’ensemble des proportions harmonieuses que ne doit compromettre aucun excès. Force et Justice n’étaient qu’un instrument bien accordé entre les mains des Muses. Toute misère, toute brutalité étaient à interdire comme autant d’insultes au beau corps de l’humanité. Toute iniquité était une fausse note à éviter dans l’harmonie des sphères. »

à la beauté d’un homme

« L’été qui suivit ma rencontre avec Osroès se passa en Asie Mineure : je fis halte en Bithynie pour surveiller moi-même la mise en coupe des forêts de l’État. À Nicomédie, ville claire, policée, savante, je m’installai chez le procurateur de la province, Cnéius Pompéius Proculus, dans l’ancienne résidence du roi Nicomède, pleine des souvenirs voluptueux du jeune Jules César.

(…)

On lut ce soir-là une pièce assez abstruse de Lycophron que j’aime pour ses folles juxtapositions de sons, d’allusions et d’images, son complexe système de reflets et d’échos. Un jeune garçon placé à l’écart écoutait ces strophes difficiles avec une attention à la fois distraite et pensive, et je songeai immédiatement à un berger au fond des bois, vaguement sensible à quelque obscur cri d’oiseau. Il n’avait apporté ni tablettes, ni style. Assis sur le rebord de la vasque, il touchait des doigts la belle surface lisse.

(…)

Je le gardai après le départ des autres. Il était peu lettré, ignorant de presque tout, réfléchi, crédule. Je connaissais Claudiopolis, sa ville natale : je réussis à le faire parler de sa maison familiale au bord des grands bois de pins qui pourvoient aux mâts de nos navires, du temple d’Attys, situé sur la colline, dont il aimait les musiques stridentes, des beaux chevaux de son pays et de ses étranges dieux. Cette voix un peu voilait prononçait le grec avec l’accent d’Asie. Soudain, se sentant écouté, ou regardé peut-être, il se troubla, rougit, retomba dans un de ces silences obstinés dont je pris bientôt l’habitude. Une intimité s’ébaucha. Il m’accompagna par la suite dans tous mes voyages, et, quelques années fabuleuses commencèrent.

Antinoüs était grec : j’ai remonté dans les souvenirs de cette famille ancienne et obscure jusqu’à l’époque des premiers colons arcadiens sur les bords de la Propontide. Mais l’Asie avait produit sur ce sang un peu âcre l’effet de la goutte de miel qui trouble et parfume un vin pur.

(…)

Ce beau lévrier avide de caresses et d’ordres se coucha sur ma vie. J’admirais cette indifférence presque hautaine pour tout ce qui n’était pas son délice ou son culte : elle lui tenait lieu de désintéressement, de scrupule, de toutes les vertus étudiées et austères. Je m’émerveillais de cette dure douceur ; de ce dévouement sombre qui engageait tout l’être. Et pourtant, cette soumission n’était pas aveugle ; ces paupières si souvent baissées dans l’acquiescement ou dans le songe se relevaient ; les yeux les plus attentifs du monde me regardaient en face ; je me sentais jugé. Mais je l’étais comme un dieu l’est par son fidèle : mes duretés, mes accès de méfiance (car j’en eus plus tard) étaient patiemment, gravement acceptés. Je n’ai été maître absolu qu’une seule fois, et que d’un seul être.

Si je n’ai encore rien dit d’une beauté si visible, il n’y faudrait pas voir l’espèce de réticence d’un homme trop complètement conquis. Mais les figures que nous cherchons désespérément nous échappent : ce n’est jamais qu’un moment… Je retrouve une tête inclinée sous une chevelure nocturne, des yeux que l’allongement des paupières faisait paraître obliques, un jeune visage large et comme couché. Ce tendre corps s’est modifié sans cesse, à la façon d’une plante, et quelques une de ces altérations sont imputables au temps. L’enfant a changé ; il a grandi. Il suffisait pour l’amollir d’une semaine d’indolence ; une après-midi de chasse lui rendait sa fermeté, sa vitesse athlétique. Une heure de soleil le faisait passer de la couleur du jasmin à celle du miel. Les jambes un peu lourdes du poulain se sont allongées ; la joue a perdu sa délicate rondeur d’enfance, s’est légèrement creusée sous la pommette saillante ; le thorax gonflé d’air du jeune coureur au long stade a pris les courbes lisses et polies d’une gorge de bacchante. La moue boudeuse des lèvres s’est chargée d’une amertume ardente, d’une satiété triste. En vérité, ce visage changeait comme si nuit et jour je l’avais sculpté.

Quand je me retourne vers ces années, je crois y retrouver l’âge d’or. Tout était facile : les efforts d’autrefois étaient récompensés par une aisance presque divine. Le voyage était jeu : plaisir contrôlé, connu, habilement mis en œuvre. Le travail incessant n’était qu’un mode de volupté. Ma vie, où tout arrivait tard, le pouvoir, le bonheur aussi, acquérait la splendeur de plein midi, l’ensoleillement des heures de la sieste où tout baigne dans une atmosphère d’or, les objets de la chambre et le corps étendu à nos côtés. La passion comblée a son innocence, presque aussi fragile que toute autre : le reste de la beauté humaine passait au rang de spectacle, cessait d’être ce gibier dont j’avais été le chasseur. »

(« Mémoires d’Hadrien » – Œuvres romanesques, Bibliothèque de la Pléiade,

éditions Gallimard, 1982)

@Christiane.

Il y a un autre entretien de 1975 avec la franco-canadienne Françoise Faucher -née à Montmorency-, qui réussit très bien à faire parler Yourcenar autrement que comme un livre. On pouvait voir ce remarquable film dans les archives de Radio-Canada, mais c’est devenu difficile, voire impossible, compte-tenu de l’abandon prochain du site et des programmes qu’il faut pour y accéder.

En revanche, on peut voir, si on est abonné au site de l’INA, un film passionnant de M. Polack, Que lit-on dans un village de Provence?. 1968. Que de grands caractères et de grands esprits non domestiqués dans ce peuple qu’il est de si bon ton de mépriser. On y apprend beaucoup sur ce qu’était notre pays il y a cinquante ans. J’aurais aimé vivre parmi ces gens.

https://www.ina.fr/video/CPF86616158/que-lit-on-dans-un-village-de-provence-video.html

JJJ,

j’aurais bien aimé situer cette citation dans une lettre de Flaubert et vous indiquer la date et le destinataire. Mais je n’ai pas le Pléiade, juste le folio de Gallimard (756 pages quand même et un choix de 297 lettres fait par Bernard Masson). J’ai cherché ce soir mais je n’ai pas trouvé. Par contre sa passion pour l’histoire grecque et romaine est évidente. Ainsi le 6/8/1857, dans une lettre adressée à E.Feydeau, ces lignes : « Actuellement, je suis perdu dans Pline que je relis pour la seconde fois de ma vie d’un bout à l’autre. J’ai encore diverses recherches à faire dans Athénée et dans Xénophon » où ce conseil renouvelé à Mademoiselle Leroyer de Chantepie de lire Marc Aurèle et La Question romaine d’Edmond About, ou encore, lui écrit-il le 16/01/1866 : « Ce qu’il y a de considérable dans l’histoire, c’est un petit troupeau d’hommes (trois ou quatre cents par siècle, peut-être) et qui depuis Platon jusqu’à nos jours n’a pas varié ; ce sont ceux-là qui ont tout fait et qui sont la conscience du monde. », etc.

Si quelqu’un à l’édition Pléiade Gustave Flaubert, Correspondance, tome 3, Gallimard, Pléiade, p.191, ça serait une grande joie que d’en apprendre un peu plus sur cette lettre…

@Ed dit: à

« mais lesquels »

Aucun. Je m’en fous des mecs.

Ni dieu ni mec ? J’aurais une copine à vous présenter

https://www.youtube.com/watch?v=V6Y5ISgBrRk

Chaloux,

ce Jean-Paul Clébert à l’air d’être un bon guide pour découvrir cette Provence des villages, loin des touristes. les films et entretiens de l’INA sont toujours de grande qualité. Je note celui-ci !

Quant à l’entretien filmé de Marguerite Yourcenar avec la franco-canadienne Françoise Faucher -née à Montmorency-, effectivement il est devenu inaccessible. Ed, par son billet sur Les mémoires d’Hadrien de M.Yourcenar aura éveillé bien des curiosités chez les lecteurs de son blog. Épatant !

Vous êtes chic.

Jazzi,

magnifique citation. L’invention du sublime…

J’ai été troublée par la mort d’Antinoüs et la façon dont le corps du jeune éphèbe est offert au Nil. Un sacrifice rituel ?

« La mort d’Antinoüs n’est un problème et une catastrophe pour moi tout seul. Il se peut que ce désastre ait été inséparable d’un trop-plein de joie, d’un surcroît d’expérience, dont je n’aurais pas consenti à me priver moi-même ni à priver mon compagnon de danger. Mes remords même sont devenus peu à peu une forme amère de possession, une manière d’assurer que j’ai été jusqu’au bout le triste maître de son destin. » p.189

« Il faut lui reconnaître le caractère inclassable d’une figure à la fois attestée par l’histoire et librement recréée par l’imaginaire d’un moi qui se raconte mais qui parle aussi du moi de son auteur, sans qu’on puisse facilement le réduire au rôle de porte-parole ou d’autoportrait masqué. La relation de Marguerite Yourcenar à son personnage, rétive à toute classification simplificatrice participe de la richesse et de l’ambiguïté de la littérature et confirme les analyses de Georges Gusdorf sur « l’indécision des lignes de démarcation entre l’autobiographie, le roman autobiographique et le roman proprement dit.».

Marie-Hélène Prouteau

« Les dieux n’étant plus et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l’homme seul a été4. » (Gustave Flaubert, Correspondance, tome 3, Gallimard, Pléiade, p.19

_____________

C’est une lettre à Edma Roger des Genettes, assez intéressante. Flaubert parle de Lucrèce et d’Epicure, ses philosophes préférés. « N’importe, écrit-il (il fait quelques réserves sur certains aspects de leur oeuvre, notamment il trouve que Lucrèce n’a pas assez douté), nos poètes modernes sont de maigres penseurs à côté d’un tel homme. » J’ai la flemme d’en citer davantage, mais c’est très beau. Dommage par ailleurs que Flaubert, à l’instar de Renan, ne se soit pas laissé séduire par la sagesse de Jésus…

« Fkaubert, que mon comparse Delaporte semble tant apprécier fort à tort »

A raison, D ! J’aime Flaubert à raison !

Paul

Le seul dans la table difficile est 7×8.

Vous mémorisez 56 et c gagné.

La baffe paternelle tjrs dure à digérer.

La mienne, unique en cette forme, fut suscitée par un sifflotement alors que je me faisais reprendre à la table dominicale, le sujet m’a échappé. J’étais déjà arrogante, j’avais sans doute 8 ans, je n’ai jamais cessé de l’être. Tout ce qui était étriqué m’ insupportait. Je suis la seule à m’être échappée de ce carcan familial, dominé par le père, qui se croyait juste, alors qu’il ne l’était pas.

Christiane

Vous avez l’esprit de répartie que je n’ai pas. 😑

Provoquant le scandale, jugée contraire aux bonnes moeurs, et pornographique par la bourgeoisie, cette toile de Monet nommée le Bain puis Partie Carrée a suscité un tollé unanime au salon des Refusés.

Belle illustration des propos tenus. Merci.

5h49 jeudi 31 octobre 2019

Merci, Delaporte.

Donc Edma Roger des Genettes.

Une dizaine de lettres lui sont adressées dans mon folio mais pas celle que vous évoquez. Pourriez-vous préciser la date ?

Qui est-elle ?

Trouvé ce portrait de Mme Edma Roger des Genettes dans le bulletin n° 13 des « Amis de Flaubert à propos du portrait de Mme Edma Roger des Genettes qui se trouve au Pavillon Flaubert de Croisset.

« Le portrait de Mme Edma Roger des Genettes, du peintre Lefébure, qui fut, il y a plusieurs années, donné au Musée de Croisset, par Pol Neveux, de l’Académie Goncourt, vient, après une longue éclipse, de regagner le Pavillon Flaubert. (Voir Paris-Normandie du samedi 10 mai 1958).

On sait les tendres sentiments qui unissaient la petite-fille du Girondin Valazé, l’épouse de Charles-Roger des Genettes, et Gustave Flaubert. L’un et l’autre n’ont point caché ces sentiments, encore que le romancier désignait parfois sa gracieuse partenaire du nom plutôt irrévérencieux de : « La mère Roger ».

Mme Roger des Genettes habita, à la fin de sa vie, Villenauxe-la-Grande, dans l’Aube, non loin de Nogent-sur-Seine et aux confins de la Champagne. Ses derniers jours furent attristés par une grande misère, et sa maison même, où elle demeura et mourut, fut malencontreusement déformée pour ne point dire anéantie.

Réjouissons-nous de ce précieux retour et souhaitons que les autres souvenirs qui, avant la guerre de 1939, garnissaient abondamment le Pavillon, y soient prochainement réinstallés à leur tour.

Sur le même sujet : En regardant deux yeux bleus, L’Écho de la Mode du 14 septembre 1958 (n° 37), et sous la rubrique « Noté sur mon bloc », publie le bref écho suivant : « Étant chez les amis à Rouen, j’ai voulu retourner dans ce fameux « pavillon de Croisset », seul vestige de la maison où Flaubert écrivit Madame Bovary et Salammbô. J’ai revu avec plaisir le portrait de Flaubert enfant, des autographes, une mèche de ses cheveux, son mouchoir, le verre dans lequel il but quelques gouttes d’eau peu avant sa mort. Mais il y avait quelque chose de nouveau : une toile représentant un visage de femme, cheveux bruns, séparés par une raie au milieu, un nez long et droit, aux narines épanouies, signe de sensibilité, aux yeux bleus, d’un vrai bleu de fumée de cigarette.

— Qui est-ce ? ai-je demandé.

— Le portrait de Mme Roger des Genettes, qui tenait salon au siècle dernier, salon fréquenté jusqu’à sa mort par les plus illustres écrivains et notamment Victor Hugo et Flaubert. À tous ceux qu’elle accueillait, elle a donné un réconfort précieux.

Et je regarde ce portrait avec attendrissement. »

(Pas d’auteur précisé).

Néanmoins, Delaporte, je vous recopie celle-ci qui devrait vous intéresser, vous et les amis d’ici… Drôle, émouvante, caustique… (Closer va être content, je n’évoque plus J.Joyce.)

A Edma Roger des Genettes

[Croisset], lundi 19 juin [1876].

« Me voilà revenu dans cette vieille maison, que j’avais quittée l’année dernière aux trois quarts mort de découragement ! Les choses ne sont pas superbes, mais enfin elles sont tolérables. Je me suis remâté. J’ai envie d’écrire. J’espère en une période assez longue… de paix. Il n’en faut pas demander plus aux dieux ! Ainsi soit-il ! Et pour vous dire la vérité, chère vieille amie, je jouis de me retrouver chez moi, comme un petit bourgeois, dans mes fauteuils, au milieu de mes livres, dans mon cabinet, en vue de mon jardin. Le soleil brille, les oiseaux roucoulent comme des amoureux, les bateaux glissent sans bruit sur la rivière toute plate, et mon conte avance ! Je l’aurai probablement fini dans deux mois.

L’Histoire d’un cœur simple est tout bonnement le récit d’une vie obscure, celle d’une pauvre fille de campagne, dévote mais pas mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du pain frais. Elle aime successivement un homme, les enfants de sa maîtresse, un neveu, un vieillard qu’elle soigne, puis son perroquet ; quand le perroquet est mort, elle le fait empailler et, en mourant à son tour, elle confond le perroquet avec le Saint-Esprit. Cela n’est nullement ironique comme vous le supposez, mais au contraire très sérieux et très triste. Je veux apitoyer, faire pleurer les âmes sensibles, en étant une moi-même. Hélas ! Oui, l’autre samedi, à l’enterrement de George Sand, j’ai éclaté en sanglots, en embrassant la petite Aurore, puis en voyant le cercueil de ma vieille amie.

Les journaux n’ont pas dit toute la vérité. La voici : Mme Sand n’a reçu aucun prêtre et est morte parfaitement impénitente. Mais Mme Clésinger, par chic (et peut-être en haine de sa mère, afin de la contrarier jusque dans la mort), a télégraphié à l’évêque de Bourges pour demander des obsèques catholiques. L’évêque s’est empressé de répondre : «oui». Et le tour a été joué. Maurice, qui est maire du pays (point notable), a craint de faire scandale.

Il était tellement avachi qu’il faut tout lui pardonner. Mais je suspecte le docteur Favre et le bon Alexandre Dumas d’avoir fortement contribué à cette bassesse ou convenance. quant à la belle-fille, elle s’est tenue à l’écart, ulcérée, et plus pieuse envers la mémoire de la pauvre femme que tous les autres. Les amis sont restés en dehors du cimetière : Dumas et le prince Napoléon avec les parents sont seuls entrés dans l’église. Vous connaissez tous les autres détails. j’ai été indigné par la vue du reporter Adrien Marx; tellement qu’à Châteauroux où il s’était mis à la même table que nous, je n’ai pu dîner.[…]

Il y avait beaucoup de monde à l’enterrement de George Sand. Quinze personnes étaient venues de Paris. Il pleuvait à verse. Une foule de bonnes gens de la campagne marmottaient des prières en roulant leur chapelet. Cela ressemblait à un chapitre d’un de ses romans. […]

Connaissez-vous les Fioretti de saint François ? Je vous en parle parce que je viens de me livrer à cette lecture édifiante. Et, à ce propos, je trouve que, si je continue, j’aurai ma place parmi les lumières de l’Église. Je serai une des colonnes du temple. Après saint Antoine, saint Julien ; et ensuite saint Jean-Baptiste ; je ne sors pas des saints. Pour celui-là je m’arrangerai de façon à ne pas « édifier ». L’histoire d’Hérodias, telle que je la comprends, n’a aucun rapport avec la religion. Ce qui me séduit là-dedans, c’est la mine officielle d’Hérode (qui était un vrai préfet) et la figure farouche d’Hérodias, une sorte de Cléopâtre et de Maintenon. La question des races dominait tout. Vous verrez cela, d’ailleurs.

Et parlez-moi de vous. Écrivez-moi longuement, très longuement. Amitiés à M.Roger. Je vous baise les deux mains. Votre très affectionné. »

Gustave Flaubert, Correspondance, Folio classique, 2004, pp. 674-675.

christiane, la lettre de Flaubert n’est pas datée. La Pléiade propose 1861 avec un point d’interrogation.

Merci, Delaporte,

cette précision m’a permis de vérifier. Dans mon Folio pas de lettre à Edma Roger des Genettes cette année-là. Bernard Masson a fait d’autres choix pour les femmes : George Sand : la première, (la tendresse partagée), une des plus belles correspondances du XIXe siècle, la Muse : Louise Colet (intimité tumultueuse) et Mlle Leroyer de Chantepie (très bel échange spirituel, confiant) soit 98 lettres, (un tiers des lettres choisies) ; sa nièce Caroline mais la correspondance familiale a été réduite au minimum puis trois femmes de talent dont Edma Roger des Genettes (échange souvent plus intellectuel que sentimental. Il l’appelle la Sylphide ou la mère Roger…), la princesse Mathilde, lettres affectueuses mais mondaines) et Léonie Brainne (assez sensuelles).

Ces lettres et d’autres, dans son existence recluse à Croisset, paraissent importantes pour lui. il appelle des réponses, les attend. parfois il n’a rien à dire !

« Je n’ai rien à vous dire, chère Présidente, et cependant je vous écris – oui – afin que vous me répondiez. » (à Aglaé Sabatier).

Parfois il emploie une langue familière, voire argotique (plutôt quand il s’adresse à des hommes) à qui il se plaît à donner des surnoms : Les Bichons (les frères Goncourt), le grand Crocodile (Victor Hugo), le Vieux (le marquis de Sade)…

Pour en finir avec cette correspondance de Flaubert cette si belle et brève lettre adressée à George Sand (le 12/09/1866) :

« Chère Maître,

J’ai reçu le paquet de livres. – Ils sont maintenant rangés devant moi. je vous remercie bien de ce cadeau. On vous admirait et vous aimait, vous voulez donc qu’on vous adore !

Où êtes-vous maintenant ? Je suis seul, mon feu brûle, la pluie tombe à flots continuels, je travaille comme un homme, je pense à vous et je vous embrasse. »

Merci pour cet échange, à Chaloux, idem.

Christiane,

Ce qui est écrit.

Antinoüs avait 15 ou 16 ans lorsque Hadrien l’a rencontré lui-même âgé de 39 ans.

Il est souligné à plusieurs reprises que l’adolescent était crédule.

Il est raconté encore qu’Hadrien lui faisait subir nombre d’avanies sexuellement partant et le battait ce qui emplissait l’enfant de terreur.

Il y a eu une première visite chez une magicienne qui m’échappe à l’instant et une seconde durant laquelle le faucon aimé d’Antinoüs a été sacrifié.

Je comprends le suicide d’Antinoüs comme la meilleure manière de préserver sa naïveté. Dans quelles affres l’aurait entraîné Hadrien ?

Le blablabla consistant à dire que c’est pour prolonger la vie de son vieil amant, c’est du toc.

À mes yeux.

1094

commentaires