Péguy : « C’est toujours à Hugo qu’il faut revenir »

C’est à se demander si parfois certains éditeurs ne le font pas exprès. Mais dans le bon sens. Exprès de publier en même temps deux livres qui, d’une certaine manière, s’interpellent, se parlent, se répondent. Et si l’on a comme moi la chance de les recevoir par le même envoi, puis de les (re)lire successivement, il est alors difficile de ne pas les mettre en résonance puisque tout nous y invite. Deux courts textes classiques : Ce que c’est que l’exil (123 pages, 9 euros) et L’Argent (100 pages, 10 euros) tous deux publiés dans la collection « Parallèles » des éditions des Equateurs.

Le premier texte a été écrit par Victor Hugo en préface au recueil Actes et paroles-Pendant l’exil (1875). Il avait fait l’objet d’un décret d’expulsion du territoire pour avoir violemment dénoncé le coup d’Etat du prince-président et appelé à la résistance armée. L’exil qu’il décrit est un exil de tous les temps et de tous les lieux. Il peut parler à tous les exilés puisqu’il a eu le génie de transformer une épreuve personnelle en principe général d’humanité, avec les moyens littéraires que l’on sait, selon la bonne vieille méthode des moralistes du Grand Siècle. C’est ce qui fait sa force ; on n’en attend pas moins d’un écrivain dont l’universalité n’est plus à démontrer (dix ans avant la parution des Misérables, celle de son pamphlet Napoléon le Petit a fait de lui un « écrivain mondial »).

Ce qu’il dit de l’avenir muré, du dépouillement et de l’isolement extrêmes d’un homme qui n’a plus que sa conscience parle à tous. Même si certains proscrits auront du mal à se satisfaire de son lyrisme, de sa capacité à se chauffer au soleil de la vérité et de sa force de caractère pour opposer son indifférence à la calomnie (« Elle aspire à l’honneur d’un démenti. Ne lui accordez pas »). Hugo n’a pas passé dix-neuf ans et neuf mois à Jersey et Guernesey (1852-1870) à faire parler des tables avec Delphine de Girardin. Il a vécu, travaillé, médité. Ce qu’il appelle les grands côtés de l’exil : « Songer, penser, souffrir ». Sauf que tous les exilés ne sont pas des artistes ou des créateurs, même si bon nombre de ceux qui ont puisé en Hugo par la suite se sont retrouvés à l’étranger dans la quête d’un asile politique.

Une fois refermé ce petit livre, un sentiment confus m’embarrassait sans être capable de lui mettre un nom. A la relecture, deux phrases m’y ont aidé. L’une du préfacier Guy Rosa : « A la pauvreté près, ses souffrances furent celles des autres exilés ». L’autre de l’auteur même : « L’exil n’est pas une chose matérielle, c’est une chose morale ». Soudain je me suis rappelé un jugement de mon vieux professeur de Lettres, gidien inconditionnel, qui n’en convenait pas moins qu’il aura manqué à Gide, et donc à son œuvre, d’avoir la moindre idée de ce que c’est que d’avoir des problèmes de fins de mois en début de mois. « Il n’a jamais eu besoin d’argent, il n’a jamais su ce que c’était ». La leçon d’ Hugo en exil demeure intacte, ses enseignements aussi, son invitation à tenir, se tenir, résister reste exemplaire, mais « à la pauvreté près » ce ne serait pas exactement la même chose…

On n’imagine pas que le lecteur du XXIème siècle comprenne l’allusion qu’Hugo y fait lorsqu’il écrit : « C’est en exil surtout que se fait sentir le res angusta domi ». C’est peu dire que l’intelligence du latin s’est perdue depuis ; et l’état des humanités étant ce qu’il est, on doute que beaucoup y décèle la patte de Juvénal ; mais le lecteur des années 2000 se rattrape en ce qu’il jouit tout de même des délices du moteur de recherche, lequel lui donne, outre le sens, la formule originale complète et lui apprend qu’elle figure telle quelle dans Les Misérables…

Hugo le déraciné ne fut pas seulement traité d’ivrogne et d’abandonned drinker mais d’avare parce qu’il s’est plaint que Ruy Blas ait été joué deux cents fois en Angleterre sans que l’on songe à lui verser des droits d’auteur, pour ne rien dire des éditeurs et imprimeurs qui firent gratuitement leur marché dans son catalogue.

« Ce que l’hospitalité anglaise avait de complet, c’était sa tendresse pour les livres des exilés. Elle réimprimait ces livres et les publiait et les vendait avec l’empressement le plus cordial au bénéficie des éditeurs anglais ; L’hospitalité pour le livre allait jusqu’à oublier l’auteur. La loi anglaise, qui fait partie de l’hospitalité britannique, permet ce genre d’oubli. Le devoir d’un livre est de laisser mourir de faim l’auteur, témoin Chatterton, et d’enrichir l’éditeur. »

Encore que la pratique n’était pas une spécialité anglaise. C’est une vieille tradition, contre laquelle la loi sur le droit d’auteur a servi de fragile garde-fou, que de considérer que les écrivains s’accommodaient de vivre de l’air du temps, dans les greniers de la misère – le romantisme a bon dos. Comme si ce n’était pas vraiment un travail méritant salaire. Forcément, réclamer le respect des dits droits, cela crée une réputation. Mais c’est à se demander, en le lisant, comment il a pu entretenir neuf personnes pendant près de vingt ans dans de telles conditions d’exploitation tout en servant par sa plume la cause du droit dans sa nudité, hors-la-loi mais dans le droit, en s’efforçant d’être « un effort vivant ».

Encore que la pratique n’était pas une spécialité anglaise. C’est une vieille tradition, contre laquelle la loi sur le droit d’auteur a servi de fragile garde-fou, que de considérer que les écrivains s’accommodaient de vivre de l’air du temps, dans les greniers de la misère – le romantisme a bon dos. Comme si ce n’était pas vraiment un travail méritant salaire. Forcément, réclamer le respect des dits droits, cela crée une réputation. Mais c’est à se demander, en le lisant, comment il a pu entretenir neuf personnes pendant près de vingt ans dans de telles conditions d’exploitation tout en servant par sa plume la cause du droit dans sa nudité, hors-la-loi mais dans le droit, en s’efforçant d’être « un effort vivant ».

Voilà pourquoi j’ai vu un signe de la providence des éditeurs dans l’arrivée par le même courrier de L’Argent de Charles Péguy. J’entends bien que cela n’a rien à voir. Du moins directement. Il l’avait publié dans les Cahiers de la quinzaine le 16 février 1913. Son œuvre était derrière lui ; il ne lui restait plus qu’un an et demi à vivre. Les Cahiers, c’était son blog. Ce qui explique le caractère un peu disparate des textes qui sont colligés quand on les retrouve dans un livre longtemps après. Que trouve-t-on dans cette livraison sous l’intitulé « L’Argent » ? Une défense et illustration, rien moins que nostalgique, de l’ancienne France des artisans qui aimaient la belle ouvrage, qui tenaient leur travail pour une prière, et l’atelier pour un oratoire ; d’ailleurs, ne fait-il pas l’éloge des maîtres et des curés comme d’un seul corps ?

Les instituteurs, beaux comme des hussards noirs de la République, étaient les meilleurs citoyens de la République tout en se voulant dépositaire de la morale de l’ancienne France. Il a le regret d’un peuple qui chantait en allant travailler : « On ne gagnait rien, on vivait de rien, on était heureux ». Hormis sa haine du « traitre Jaurès », pour lequel il n’a aucune indulgence, il s’emploie à opposer « modernisme » et « liberté », le premier étant porté par les nantis et la seconde incarnée par les démunis. Et de même qu’il fait entrer les deux notions en un conflit binaire et irréductible, ils associent en un seul et même fléau la politique et l’alcoolisme.

Et l’argent là-dedans ? La France qui manque à Péguy, celle qu’il regrette, c’était une France où, d’après lui, on ne comptait pas : « On ne gagnait rien ; on ne dépensait rien ; et tout le monde vivait ». Ce sont les bourgeois qui ont tout pourri avec leur manie de quémander et leur goût de la spéculation. L’argent selon Péguy est respectable dès lors qu’il est le fruit du travail, dès lors qu’il représente le salaire, la rémunération, le traitement. Mais il est déshonorant quand est entre les mains du capitalisme triomphant. L’argent-roi salit. Bien sûr, certaines pages feront sourire aujourd’hui par leur idéalisme et leur vision édénique de la France éternelle. Mais il suffit non seulement de penser aux chefs d’œuvre que ce même Péguy a donné dans un autre ordre (ses Mystères, les Tapisseries, Notre jeunesse), à la grandeur de son engagement dreyfusiste et surtout à la solitude du rédacteur des Cahiers de la quinzaine, son apostolat, pour mieux comprendre comment s’y inscrit ce qui apparaîtra comme de la naïveté devant la marche du monde.

Pas un mot sur l’exil – et pourquoi y en aurait-il eu ? Mais ses pages de la fin sur la valeur de l’argent, la juste rétribution du travail, rejoignent notre préoccupation première au sortir de Ce que c’est que l’exil, le texte de Victor Hugo. Quand Péguy rappelle que dans la France d’avant, les ouvriers allaient travailler en chantant « l’âme sans épouvante/ Et les pieds sans souliers ! », il se réfère aux Châtiments et précise : « En somme c’est toujours du Hugo ; et c’est toujours à Hugo qu’il faut revenir ». Vous avez dit « résonance » ?

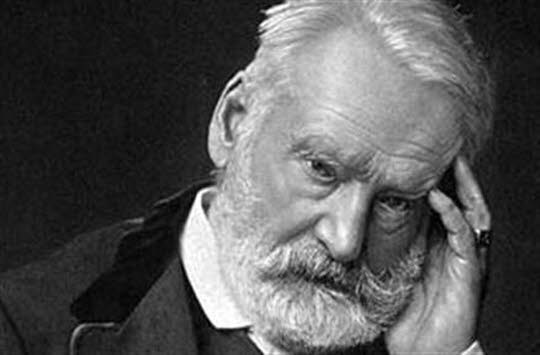

(« Victor Hugo photographié par Nadar (détail) »; « Charles Péguy à son bureau des Cahiers de la quinzaine » photo D.R.)

789 Réponses pour Péguy : « C’est toujours à Hugo qu’il faut revenir »

« On ne gagnait rien ; on ne dépensait rien ; et tout le monde vivait »

Vision édénique, en effet. Personne n’y croit. Personne ne peut raisonnablement y croire. Mais comme c’est beau. Le temps de la lecture, on y croit absolument. La force poétique de « L’Argent » est irrésistible. Trente ou quarante ans après les avoir lues, on a encore dans la bouche le goût de ces pages célèbres. Puissance de la nostalgie… quelque chose comme un parfum d’enfance. Et puis un rythme souverain. La musique unique de cette prose. Péguy, c’est comme Chopin, ça se reconnaît au bout de trois notes.

« On ne gagnait rien ; on ne dépensait rien ; et tout le monde vivait »

5 / 6 / 7

Trinité des imparfaits. Eternité ouverte

on… on… tout le monde… communauté fraternelle, indifférenciée, harmonie familière et familiale

rien… tout…

L’Eden, dans sa lumineuse simplicité.

John Brown m’a tuer.

C’est bête mais j’attendais John Brown d’abord sur le Hugo défenseur du militant anti-esclavagiste américain John Brown… Comme quoi…

John Brown’s body lies a-mouldering in the grave; (3X)

His soul’s marching on!

(Chorus)

Glory, Hally, hallelujah! Glory, Hally, hallelujah!

Glory, Hally, hallelujah! his soul’s marching on! [1]

He’s gone to be a soldier in the army of the Lord! (3X)

His soul’s marching on!

(Chorus)

John Brown’s knapsack is strapped upon his back! (3X)

His soul’s marching on!

(Chorus)

His pet lambs will meet him on the way; (3X)

They go marching on!

(Chorus)

They will hang Jeff Davis to a sour apple tree! (3X)

As they march along!

(Chorus)

Now, three rousing cheers for the Union; (3X)

As we are marching on!

Hugo est ce qu’il est,

et,

ce qu’il nous reste d’une certaine époque !.

Un témoin,

Un Acteur.

« (dix ans avant la parution des Misérables, celle de son pamphlet Napoléon le Petit a fait de lui un « écrivain mondial »). »…

Amusante affirmation,

mais étayée par quoi ???.

Il ne faut jamais se fier à John Brown. On risque d’être déçu.

Péguy Sue à Orléans pendant que Hugo se la coule douce dans son île du Channel et que Joan of Arc brûle son soutien-gorge en écoutant les Doors sur Radio Caroline entre les murs de la prison qu’est devenue sa chambre d’étudiante dans la maison de ses parents à Rouen. Toute vie de rochers des Lettres est un Exile on Main Sreet, man.

par exemple à la place de édénique, il aurait pu écrire paradisiaque.

Hugo, c’était le BHL de son époque, non ?

mais oui je rigole, roo là là…

« Et l’argent là-dedans ? La France qui manque à Péguy »,

Ouarf ,ouarf, ouarf,…

Peguy : combien de division ?.

…

…encore son cinéma, un scénario bien ficelé,…avec les moyens pour faire son Voltaire,…etc,…Hugo-Capri,…le retour de Mustapha,…

…

…après Napoléon Kidman,…et son accusé de réception,…

…tout ces lèches de célébrités recto – verso à la gomme,…etc,…envoyez,…en dix-versions,…etc,…

…

…

« La patte de Juvenal » dans le res angusta domi…? (et non pas augusta, comme vous l’écrivez !!! ça n’a plus de sens, PA, qu’avez-vous fait de votre latin!) sans doute, sans doute, mais ne faut-il pas y voir plutôt celle d’Horace où Juvenal a trouvé l’expression.

Juste, très juste , le troisième paragraphe. il me souvient d’une lettre de Charles Hugo, Mr Tables Tournantes: « Mon père joue un role biblique auprès de proscrits qui se mangent en pleine mer » On doit etre au début.

Un écrivain mondial

Il me semble que c’est surtout le cas à partir des Misérables, seule fiction hugolienne à avoir percé de manière durable les frontières anglo-saxonnes. Maintenant,l

Maintenant, Napo et les Châtiments paraissent sous mention New York, Londres, Genève,St Hélier , mais furent-ils lus là-bas? Et quelle est la part de mise en scène dans la mobilisation du monde dit civilisé que suppose ce quadruple bandeau?

Péguy, notre dernier féodal, a probablement ici en tete l’exemple de sa mère, un caractère très proche de celle de Camus, et par là, il est près des humbles. La dégradation de la mystique en politique, très peu pour lui.

il faudrait réfléchir à ces Tapisseries qui viennent de très loin ressusciter par une répétition incantatoire un monde qui va d’une certaine façon périr sous le feu de 1914. De Chartres à Eve, il y a une continuité. Après, je ne vois plus guère que Bernanos pour aller aussi loin, mais avec des moyens et un propos tout différent. Encore que le bonheur des humbles qui vivent de peu, il le connaitra et le fera partager toute sa vie…

MC

PS

Guillemin dirigea naguère une collection dont émerge un « De quoi vivait Victor Hugo? » bien documenté et encore très trouvable.

Petite recherche: il semble bien que Genève et New York signifient ici Bruxelles, à ne pas confondre avec la Bruxelloise officielle, mais censurée…

Bonne nuit

MC

Il y a tout de même un côté théâtral dans l’exil d’Hugo, qui ne se retrouve pas dans les exils suivant. Est-ce que Napoléon III ne lui avait pas proposé de rentrer? Mais Hugo, c’était l’exil fait homme, il ne pouvait pas se permettre de perdre cette casquette-là. Que serait-il devenu? Il y a beaucoup de joué dans tout cela (il fallait, c’est incontestable, quelqu’un pour tenir le rôle).

Néanmoins Flaubert,Sand, Sainte Beuve et beaucoup d’autres n’ont pas été trop malheureux sous Napoléon III, pas davantage qu’ils ne l’auraient été sous Louis-Philippe ou Charles X.

Quant à Napoléon le petit, il faut l’opposer selon Hugo à Napoléon le grand.

Ce soir, après la préface au Peuple de Michelet, j’ai ensuite lu l’introduction à ses écrits de jeunesse par Paul Viallaneix. Or, cette introduction contient des souvenirs extraits du Journal sur la fin du Premier Empire extrêmement forts. La lumière est sur l’armée seule, tout le reste est dans les ténèbres, inutile de faire des projets, on sait qu’on mourra à vingt ans (300 000 morts par an parmi les conscrits selon Michelet).

Je me demande si c’est vraiment à Hugo qu’il faut revenir. Si c’est pour faire la part des choses dans son discours, peut-être. Il faut être pétri de sentiments comme Péguy pour ne pas le voir.

…

…sujets du système,…

…des polichinelles déjà en offshore de la conscience d’état,…

…républicain en réserve de » ici, Londres,… » le gaule des goals ,du système à » l’exil intello « ,…

…

…Perfide Albion! douce Angleterre ?,…Marc Vion,…2002,…

…

Hugo, c’était le BHL de son époque, non ?

—

Surtout pour l’abondance poétique de l’oeuvre, et les liens avec le sous-continent indien.

Il reste aujourd’hui de Victor Hugo l’agréable image d’Epinal d’une vie de « créatif aisé », dans un monde, une époque, qui adorait les statues de Commandeur franchouillardes. Commandeur bon vivant … Et ses dessins.

Monde disparu et qui n’est pas près de resurgir. Relire Hugo ? Il ne passe plus. Il colle à son époque, il en est le témoin prodigieux, engagé, mais aujourd’hui, à la lecture de ce torrent, on sent curieusement la naphtaline au parfum suranné de l’hexagone.

Le Grand Homme a disparu dans les guerres mondiales. Lui, son style et ses idées. Définitivement…Comme les temps où il pouvait briller de mille feux de salon et ses ouvrages enorgueillir les étagères familiales et populaires.

Quel beau visage que celui d’Hugo avec toujours cette asymétrie dans le regard, un œil regarde froid et voit tandis que l’autre affranchi ne dira rien de ce que la pensée distille réservée.

Juvénal, Satires, III, 164-165 : « Haud facile emergunt quorum virtutibus obstat res angusta domi » : « Ils ne réussissent pas facilement ceux dont le train de vie étroit bloque les qualités. » Notons que Hugo fait se succéder le mot « République » – fin du chapitre 5 – et « Pauvreté » – titre du chapitre VI, selon une formule implicite : Res publica, res angusta. On sait par ailleurs que Hugo affectionnait particulièrement la devise, gravée à Hauteville-House, « Ad augusta per angusta » (« Aux choses sublimes par les voies étroites ») qui était le mot de passe des conjurés d’Hernani.

créatif aisé, enfin bon si vous n’accédez pas à ce statut de créatif de surcroît aisé dans ce monde comme dans ceux qui nous ont précédés c’est un billet pour la douteuse marge fangeuse des insignifiants, une hypocrisie toujours en court; reconnaissance honneur argent l’endroit d’une médaille qui peut aussi connaitre des revers de fortune.Quoique l’Histoire opère en tamis du génie et talent qui ne connait pas le Temps.

La bataille d’Hernani:

« Pourtant, au lendemain et même à la veille, selon Adèle Hugo, de la première d’Hernani, les théâtres de Veaudeville et de la Porte-Saint-Martin affichaient des parodies de la pièce dans lesquelles, par exemple, Don Carlos devenait Don Pathos et Dona Sol, Parasol! »

http://texcier-cdi.spip.ac-rouen.fr/IMG/html/pagesweb/e-Le%20th%E9%E2tre%20de%20Victor%20Hugo.htm

L’argent, l’argent, toujours l’argent les gueux n’ont que ce mot là à la bouche, quelle horreur

jc le reptilien de pq et son rabâchage reptilien

Premiers secours aux blessés de la RdL

« Calmez-vous … Respirez….Expirez ! Lentement…C’est bien… ! On recommence : respirez….expirez. …Voilà, vous vous sentez mieux, n’est ce pas ?…. Moins névrosé, moins frustré, moins haineux …. C’est bien ! »

« Ce que c’est que l’exil (123 pages, 9 euros) »

L’exil n’a pas de prix

http://fr.wikisource.org/wiki/Ce_que_c%E2%80%99est_que_l%E2%80%99exil

Merci, maudit singe dans les arbres !

quoique neuf euros c’est pas cher

le papier pour imprimer

l’amortissement de l’imprimante

le temps passé à relier

oui, neuf euros vous l’faites moins cher que moi.

« Toi, tu te noieras dans la fange,

Petit, petit. »

Jersey. Septembre 1853.

Les Châtiments

Hugo, notre contemporain. Naturellement.

Mercix, Astérix !

Honnêtement, entre la face géante de l’exilé Totor, emprunté, figé dans sa pose majestueuse de génie de la littérature saisi au vol et la bonne bouille de Passou un peu plus haut à droite, c’est l’Assouline le plus beau, n’est il pas vrai ?!

« Toi, tu te noieras dans la fange,

Petit, petit. »

H…., notre contemporain. Naturellement.

Le Patron des Editions des Equateurs…. dit: 7 août 2013 à 8 h 02 min

Vous savez quoi ?

Votre livre à 9 euros, je vais aller l’acheter. ( pas l’autre car la « mystique » de Péguy comme dit M. Court, ne me parle pas)

D’abord parce que ce texte d’Hugo, je ne le connaissais et que j’ai envie de le conserver.

Pas beau, le plagiat…

qu’attendre de mieux de l’avorton cavernicole?

« Aux choses sublimes par les voies étroites »

C’est ce que notait scrupuleusement sur ses carnets notre Totor…qui aimait ce sport!

Haillon humain, hibou déplumé, bête morte,

Tu resteras dehors et cloué sur la porte.

1er août 1853. Jersey.

Peut-être est-ce là une des explications possible – restons prudent – de l’expression adolescente : » Vas-y Totor, ça c’est du sport! » que j’avais toujours trouvée énigmatique.

Eniqmatique ma mère !

« Bourrin fier, crâne creux, tu restes

Au moindre vent, tournes ta veste ! »

7 août 2013. Porquerolles.

C’est du sérieux, même chez Marcel Duchamp, il y a du Totor!

Passou : »d’ailleurs Ne fait-il pas l’éloge des maîtres et des curés… «

Marrant, sa majesté Lamouchamerde se sent visé…mirroir, mirroir…

« L’ange au glaive de feu, debout derrière toi,

Te met l’épée aux reins et te pousse aux abîmes ! »

C’est fou les ennuis qu’on me fait !

On me dit que je ne suis que la copine du Président, que je ne suis ni officiellement pacsée avec lui, ni même en concubinage (situation qui serait apparue dans une déclaration fiscale idoine, par exemple).

On m’accuse de ne pas être élue, et de n’avoir été désignée par aucune institution républicaine pour quelque poste que ce soit. Je n’aurais ni mandat, ni mission, ni statut juridique au sein de l’Elysée, mais je bénéficie pourtant d’une équipe payée par le contribuable.

Je jouis aussi des services qui sont mis à la disposition du président de la République.

Et les montants dépensés sont au moins de l’ordre de 240.000 euros à l’année depuis que je me serais incrustée dans sa noble couche !

L’épouvantable Xavier Kemlin, en mars de cette année, a pointé du doigt ce problème, en déposant une plainte au tribunal correctionnel de Saint-Étienne contre moi pour « détournement de fonds public ».

Or, et ceci est récent, nouveau et devrait déclencher un minimum d’intérêt, cette plainte a finalement été acceptée, et il semble qu’à la suite de ce dépôt, je vais être convoquée chez le juge d’instruction à la rentrée, pour qu’il décide s’il faut me mettre en examen pour détournements de fonds publics.

Hugoliens ! les Misérables !!!

« Gare à tes fesses molles, ô sinistre tordu !

Sens-tu le gode-ceinture du Bouguereau ventru ? »

palimseste dit: 7 août 2013 à 8 h 58 min

« ad angusta per augusta »

certainement que la version latine est discutable.

celle proposée sur le lien de 7h21 ne me convient pas tout à fait non plus.

Je vous laisse; je suis en retard.

J’ai un truc à faire absolument subliiime mââme la marquise.

Ps: vous vous souvenez des » Sublimes » ?

C’est à se demander si parfois certains éditeurs ne le font pas exprès. Mais dans le bon sens

on sent que ce mais ne s’adresse pas qu’aux éditeur mais à tous

Très mauvais. Aucun talent.

Victor Hugo: « Quand la liberté rentrera, je rentrerai «

C’est bête mais j’attendais John Brown d’abord sur le Hugo défenseur du militant anti-esclavagiste américain John Brown… Comme quoi…

c’est méchant..djone marronne

« Dès que le vent soufflera

Je repartira

Dès que les vents tourneront

Nous nous en allerons ! »

« Quand la liberté rentrera, je rentrerai «

« lib circulation des biens et des personnes ou guernesey ! »

..l’histoire est cruelle

« Il n’y a qu’une nécessité, la vérité ; c’est pourquoi il n’y a qu’une force, le droit. Le succès en dehors de la vérité et du droit est une apparence »

..cette phrase fait plus mal que tout le prince de machiavel

« C’est en exil surtout que se fait sentir le res angusta domi »

tousse à néchin !

Bloom dit: 7 août 2013 à 9 h 40 min

« Très mauvais. Aucun talent. »

Au contraire, Bloomie ! Ne déprime pas.

Tu es très bon ! Et bourré de talent …!

« Le samedi 27 octobre 1855, à dix heures du matin, trois personnes se présentèrent à Marine- Terrace et demandèrent à parler à M. Victor Hugo et à ses deux fils.

«À qui ai-je l’honneur de parler ? demanda M. Victor Hugo au premier des trois.

-Je suis le connétable de Saint-Clément, monsieur Victor Hugo. Je suis chargé par son excellence le gouverneur de Jersey de vous dire qu’en vertu d’une décision de la couronne, vous ne pouvez plus séjourner dans cette île, et que vous aurez à la quitter d’ici au 2 novembre prochain. Le motif de cette mesure prise à votre égard est votre signature au bas de la «Déclaration» affichée dans les rues de Saint-Hélier, et publiée dans le journal l’Homme.

-C’est bien, monsieur.»

Le connétable de Saint-Clément fit ensuite la même communication dans les mêmes termes à MM. Charles Hugo et François-Victor Hugo, qui lui firent la même réponse.

M. Victor Hugo demanda au connétable s’il pouvait lui laisser copie de l’ordre du gouvernement anglais. Sur la réponse négative de M. Lenepveu qui déclara que ce n’était pas l’usage, Victor Hugo lui dit :

«Je constate que, nous autres proscrits, nous signons et publions ce que nous écrivons et que le gouvernement anglais cache ce qu’il écrit.»

Après avoir rempli leur mandat, le connétable et ses deux officiers s’étaient assis.

«Il est nécessaire, reprit alors Victor Hugo, que vous sachiez, messieurs, toute la portée de l’acte que vous venez d’accomplir, avec beaucoup de convenance d’ailleurs et dans des formes dont je me plais à reconnaître la parfaite mesure. Ce n’est pas vous que je fais responsables de cet acte ; je ne veux pas vous demander votre avis ; je suis sûr que dans votre conscience vous êtes indignés et navrés de ce que l’autorité militaire vous fait faire aujourd’hui.»

Les trois magistrats gardèrent le silence et baissèrent la tête.

Victor Hugo continua.

«Je ne veux pas savoir votre sentiment.

Votre silence m’en dit assez. »témoignage de Charles Hugo

Voici un très beau texte de Herta Müller sur l’exil littéraire – « Herzwort und Kopfwort » – c’est en allemand – mais je pense que le texte mérite un large public ! http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-90638332.html

« C’était un usage immémorial en Angleterre de goudronner les contrebandiers. On les pendait au bord de la

mer, on les enduisait de bitume, et on les laissait accrochés; les exemples veulent le plein air, et les exemples

goudronnés se conservent mieux. Ce goudron était de l’humanité. On pouvait de cette manière renouveler les

pendus moins souvent. On mettait des potences de distance en distance sur la côte comme de nos jours des

réverbères. Le pendu tenait lieu de lanterne »

tien lassouline, un commentaire du daily qui suit..la transparence

KeithIngram

07/21/2013 06:54 AM

If you have nothing to hide then why are you worried?

‘72% des Français disent se sentir moins seuls grâce à l’espionnage permanent de la NSA »

http://www.legorafi.fr/2013/07/26/solitude-72-des-francais-disent-se-sentir-moins-seuls-grace-a-lespionnage-permanent-de-la-nsa

Il est beau, Hugo, mais Péguy, avec ses mains de rapace, droit comme un « i » devant ses cahiers empilés, il ressemble à Landru posant devant sa cuisinière !

Maman, j’ai peur !

http://fc05.deviantart.net/fs71/i/2011/156/c/4/raccourci_3___landru_by_sudor-d3i4eji.jpg

Et la flèche meurtrière finale: Monsieur, vous enrendrez compte à votre supérieur le Gouvernement anglais, qui en rendra compte à son supérieur, Mr Bonaparte ».

Tout ça pour l’obscur Félix Pyat et sa Lettre à Victoria, totalement oubliée aujourd’hui par les faits et gestes du « Symbole » pour reprendre l’expression de d’Astier dans ses Mémoires.

DES Journées dans les Arbres

Oui, il s’agit d’Harnali ou la contrainte par Cor, ou Dona Sol devient Quasi Fol.

Pas sur qu’Hugo ne soit pas mystique, Patron des Equateurs. Péguy prisait fort et comprenait très bien Booz Endormi comme « seule vue paienne du mystère de l’incarnation ».Il existe un théisme hugolien qui structure presque toute sa création.

Mise en scène, l’accusation a couru. Ne pas oublier qu’il va d’abord à Bruxelles, et qu’il choisit Jersey lorsque par la Loi Feyder votée sous la pression de la France, la Belgique le déclare indésirable. Jersey est un second choix. Hugo y est persuadé que le climat y est tempéré, voire méditerranéen. On a une lettre de Madame Hugo, là dessus.

Quelle qu’ait été la lune de miel avec le Prince-Président, et meme une estime littéraire prodiguée dans le Journal d’Adèle à « Louis Bonaparte » qui a « un style pur »,l’exil devient rapidement une expérience intérieure à partir de Jersey.Fini les mondanités de la Grand Place avec Dumas. S’instaure un nouveau rapport à la mort, car on meurt beaucoup chez les Proscrits,des cortèges funèbres ponctués de drapeaux noirs o ou Hugo est sollicité pour un role de grand Pretre, de Porte-Parole, d’écho sonore. La solitude provoque le dialogue avec la nuit, et, après le passage de Madame de Girardin, avec les spectres. Le légendaire Ilien s’invite dans la ronde infernale avec le cycle de la Dame Blanche. Avec lui, la grande pitié universelle des Tables envers les animaux souffrants. L’achèvement des Contemplations -« Ma grande pyramide »- atteste de la force de la transformation, et il y a un lien direct entre le vers « Eh bien non! le sublime est en bas! » et la reprise du manuscrit des Misérables pour faire bref. Et là, l’exil n’est plus du tout un jeu . Hugo le mondain est mort. Hugo, le prophète est né.

Bien à vous.

MCourt

72% des Français disent se sentir moins seuls grâce à l’espionnage permanent de la NSA

ils y trouvent un « pays », ils se sentent moins en exil en france..rénato fait la promo de tout un tas de philtre antipub pourris de trackers

L’exil, Napoléon III a bien connu aussi, et son corps y est encore, en exil… et le royaume (uni) !

Maman, j’ai peur !

tu fais un contresens baroz, le tueur se doit d’être gris souris, charles manson, un pti hippi tout cqu’il y a d’ordinaire noublie pas: »Le succès en dehors de la vérité et du droit est une apparence »

et son corps y est encore, en exil

la main invisibe du marché est partout chez elle baroz..même dans la culotte du zouave

Oui, mais Landru, qui les brûlait, a été raccourci par la veuve !

Grande injustice des Français vis à vis de Napoléon III, auquel ils doivent autant, sinon plus, qu’au père Hugo !

Oui, Hugo est un grand bûcheur sur son île noire, un magnifique travailleur, qui aura le pressentiment que les chants heureux des paysans et des prolétaires entonnés dans les champs du labeur, notés par Péguy (qui n’aura pas le temps, et pour cause, de voir jusqu’à quelle profondeur abyssale de l’horreur saura plonger le vingtième siècle en bathyscaphe expert du chant funèbre) se crisperont dans d’invisibles grimaces. « L’Homme qui trime qui rit », (et on connaît la véritable nature de ce rire) c’est le roman hugolien qu’aurait pu écrire Péguy, et ceci n’est pas forcément un ‘canular’ (un mot inventé par Péguy dans « L’Argent. »)

Grande injustice des Français vis à vis de Napoléon III, auquel ils doivent autant, sinon plus, qu’au père Hugo !

..l’était moins seksi baroz..à choisir je préfère me faire casser l’pot par hugo..il doit faire moins mal

Jacques Barozzi dit: 7 août 2013 à 11 h 05 min

Grande injustice des Français vis à vis de Napoléon III, auquel ils doivent autant

la fréquentation des umpistes te tuera, baroz.

les Français doivent à N III d’avoir transformé une jeune république en dictature, puis de s’être fait écharper par les Prussiens après avoir connu les joies de la jolie guerre de Crimée.

Pour le reste, l’essor industriel, etc., qu’est-ce qui te permet de dire qu’il n’aurait pas eu lieu sous la république ?

@10 h 54 min

c’est bidon comme tous les articles du site legorafi – (certains sont drôles)

..à sa mort les putes ont bossé gratos en hommage..non mais tu te rends compte !..c’est autre chose que les encenssoirs à meusieu courte

c’est bidon comme tous les articles du site legorafi – (certains sont drôles)

..trouver les conditions de crédibilité (c’est ça qui te fait rire)

Nous préférons vivre dans le Paris de Napoléon III, le boug, plutôt que dans la cour des miracles des Misérables du passéiste Hugo !

Pour te faire casser le pot, choisit sans hésiter Quasimodo…

Ce somnambule obscur, brusquement frénétique,

Que le Boug a nommé l’intervenaute Obus.

Pour le reste, l’essor industriel, etc., qu’est-ce qui te permet de dire qu’il n’aurait pas eu lieu sous la république ?

le droit et le succés

Ben dites donc, mes pensées se sont carrément entrechoquées pendant la lecture du billet du jour : les phrases de Péguy sur le bonheur du peuple partant trimer pour rien, mais en chantant, me renvoyaient aux si jolies fenaisons de la Sévigné, cette dernière n’ayant jamais, c’est visible, tenu une faux de sa vie. La fenaison est jolie, vue de la fenêtre d’un château, certes. Les mains crevassées, un peu moins… Mais la « naïveté » de Péguy m’a cependant renvoyée aussi à… Marx, maisi maisi. N’est-ce pas lui qui, analysant et démontant les rouages du capital et de la plus-value, dénonce les ravages du taylorisme, qui empêche l’homme de retirer une quelconque satisfaction de son travail, alors que le plus humble pouvait, auparavant, commençant et finissant une tâche, avoir un sentiment disons d’accomplissement ? Ca me fait rigoler d’ainsi rapprocher Péguy et Karl, mais il y a pourtant là comme un « point commun ».

Quant à Hugo… Je ne sais s’il faut y revenir. Pour ma part, je n’en suis jamais partie !

Jacques Barozzi dit: 2 décembre 1851 à 19 h 00 min

Vive le coup d’Etat ! Vive le dictateur !

Pour te faire casser le pot, choisit sans hésiter Quasimodo

..esmeralda dispose baroz

clopine fait des tournantes sur la tabe

Pour skif opa entende, la chèvre d’Esmeralda devrait faire l’affaire…

la chèvre d’Esmeralda devrait faire l’affaire…

c’est rien que de la propagande communiss des années 50 dirait rénato..

Je ne prête pas ma chèvre !

Coup d’Etat ou pas, Hugo voulait être nommé ministre de l’Education Nationale par Napoléon III, qui ne lui a pas donné la place. Impardonnable.

Les meilleures sources en la matière sont anglaises, bien que mon ami W. Smith soit Irlandais

« trouver les conditions de crédibilité (c’est ça qui te fait rire) »

trop triste

Clopine, la différence entre Madame de Sévigné et Péguy, c’est que l’une pouvait effectivement regarder la fenaison des fenêtres de son château et que l’autre n’avait pas de château, sa mère encore moins…

Pour skif opa entende, la chèvre d’Esmeralda devrait faire l’affaire…

Quel bel argument. C’est beau comme du ML : t’es pas d’accord avec moi ? va donc baiser les chèvres.

Vous avez un art consommé de la controverse, Barozzi.

avec l’âge, barozzi se jicéïse, vous ne trouvez pas ?

« c’est rien que de la propagande communiss des années 50… »

Bof, bouguereau, tu sais très bien qu’ils avaient à faire oublier les faits de Hongrie… pour ne citer que ça…

baroz fait parfois de la concurrence à jc côté médiocrité

« Vous avez un art consommé de la controverse »

Disons que je me mettais au niveau de votre distinguée argumentation : « la fréquentation des umpistes te tuera »…

« avec l’âge, barozzi se jicéïse, vous ne trouvez pas ? »

Rumeur anonyme digne des procés de Moscou, bravo arnold sans majuscule !

Péguy a écrit : « Victor-Marie , Comte Hugo » (1910) , qui est peut-être la plus belle des œuvres en prose de Péguy avec de longues pages de critique littéraire sur Hugo , lequel est un des Pères de l’église péguiste .

Querelle philosophique de fond : J.P. Faye a-t-il raison d’inscrire chez Heidegger la déconstruction derridienne?

Ehe en la psychanalyse repose sur la possibilité de réouverture et sur ce qu’il appelle une « déconstruction des vieilles constructions » .Le but de la psychanalyse est de perturber la clôturenarcissique inévitable du patient .Et pour ue part , cette clôtur a été l’oeuvre du patient lui-même , avec ses propres constructions d’un récit cohérent de lui-même . »

Adam Phillips : Pour et contre le narcissisme

bonne journée

François-Victor, le fils, passe 7 années de l’exil à traduire les oeuvres complètes de WS.

Son père, pour l’occasion, se fait préfacier:

« Shakespeare est un des poëtes qui se défendent le plus contre le traducteur.

La vieille violence faite à Protée symbolise l’effort des traducteurs. Saisir le génie, rude besogne. Shakespeare résiste, il faut l’étreindre ; Shakespeare échappe, il faut le poursuivre.

Il échappe par l’idée, il échappe par l’expression. Rappelez-vous le unsex, cette lugubre déclaration de neutralité d’un monstre entre le bien et le mal, cet écriteau posé sur une conscience eunuque. Quelle intrépidité il faut pour reproduire nettement en français certaines beautés insolentes de ce poëte, par exemple le Buttock of the night, où l’on entrevoit les parties honteuses de l’ombre. D’autre expressions semblent sans équivalents possibles ; ainsi green girl, fille verte, n’a aucun sens en français. On pourrait dire de certains mots qu’ils sont imprenables. Shakespeare a un sunt lacrymæ rerum. Dans le we have kissed away kingdoms and provinces, aussi bien que dans le profond soupir de Virgile, l’indicible est dit. Cette gigantesque dépense d’avenir faite dans un lit, ces provinces s’en allant en baisers, ces royaumes possibles s’évanouissant sur les bouches jointes d’Antoine et de Cléopâtre, ces empires dissous en caresses et ajoutant inexprimablement leur grandeur à la volupté, néant comme eux, toutes ces sublimités sont dans ce mot kissed away kingdoms. »

Nains jaunes et nains de jardin peuvent toujours glavioter…

excuses: « En vérité , la croyance de Laplanche en la psychanalyse »

Pour une part, cette clôture….

je m’ai gouré, en réalité il fait son tkt. Il me confond avec arnold, juste avant il confond skifopa avec os court. en gros, comme tkt, il peut pas imaginer que plusieurs personnes soient en désaccord avec lui. Comme tkt : tu lui dis un truc qui lui plaît pas et, qui que tu sois, il te répond : d.bile, connentaire, messe en latin.

« trouver les conditions de crédibilité (c’est ça qui te fait rire) »

trop triste

chte lfais pas dire..mais on prend son plaisir et d’où qu’on l’trouve

Bloom 11h45

Formidable!

..prend rénato, quand y fait le troll il assume de se faire prende jusqu’à pour lui..t’es économisé

Signe de ton nom et l’on ne te confondra pas avec ton ombre. Tiens, les preuves visuelles que nous pouvons dire merci à Napo le Petit !

le Buttock of the night, où l’on entrevoit les parties honteuses de l’ombre

..nous on a condom, c’est une ville..alors camembert kabloom

baroz tout le monde n’est pas nombriliste, l’anonymat sur les blogs n’est pas encore interdit ( c’est pas encore le goulag, cher à tes yeux)

Tiens, les preuves visuelles

cachez cette misère que je ne saurais voir

merci =>crime

Quoi, bouguereau, 56 c’est une couleuvre qui ne passe pas ? et le 20 août 68 ça passe ou il y a problème là aussi ?

.nous on a condom, c’est une ville..

arrosée par la Baize.

fais pas l’italote rénato..tout le monde se met à genoux devant hugo

« les conditions de crédibilité (c’est ça qui te fait rire) »

une caricature réussie ne fait pas pleurer

Et c’est encore la faute aux ‘Anglais’ si N.III a détruit le vieux Paris !

Ces socialo-écolos parisiens, qui on transformé Paris en un immense tas de crasse pour bobos alternatifs, ils me font rire (façon de parler)…

Je ne suis ni Latin ni Osco-Ombrien, bouguereau !

renato dit: 7 août 2013 à 12 h 00 min

Et c’est encore la faute aux ‘Anglais’ si N.III a détruit le vieux Paris !

Non, mais c’est la faute aux royalistes si N1er a détruit le donjon du Temple. Il avait peur que les Sergio de l’époque viennent y créer des émeutes.

..nous on a condom, c’est une ville.

—

et un ancien 2e ligne du XV de France, le Boug, qu fit ses classes au Boucau Tarnos stade, con…

Le préféré des commentateurs anglophones, « an now a powerful thrust by Condom… » Ze fun!

Ces socialo-écolos parisiens, qui on transformé Paris

..faisons la paix en disant que c’est la faute aux anglais et aux osco baroz

transformé Paris en un immense tas de crasse

????

Je n’aime pas du tout les écolos mais je ne vois pas ce que vous voulez dire.

« Ces socialo-écolos parisiens »

correction: ces crypto-coco-bolcho-socialo-écolos parisiens

barozzi c’est pas le chi qui a transformé le marais en musée ?

ces crypto-coco-bolcho-socialo-écolos parisien

—

ouais, ceux qui ont offert les berges de Seine à la voiture, des Trostkards de la pire espèce…

C’est à se demander si parfois certains éditeurs ne le font pas exprès.

en général quand on-un enfant dit « j’l’ai pas fait exprès », il s’agit d’une bourde dont on veut être disculpé

ici,comme il se disait, la réponse est dans la question , mais non les noms des « intermédiaires » qui ont proposé les textes et l’heureuse rencontre

« ceux qui ont offert les berges de Seine à la voiture, des Trostkards de la pire espèce… »

affreux (du temps d’adolphe ça n’aurait pas existé)

Bloom

le jour où les bagnoles utiliseront du carburant inodore et inoffensif

Tout le monde en conviendra: Paris est un musée où la « Fontaine » de « Mutt » serait reproduite en milliers d’exemplaires invisibles quoiqu’odoriférants.

Oui le frangin n’écrit pas beaucoup mais comme ça j’aurai de ses nouvelles.

@ cneff dit: 7 août 2013 à 10 h 07 min

Merci Cneff pour texte formidable de Herta Müller.

Passage de sa propre expérience d’exil entre deux bureaucraties, roumaine et allemande (« Vous êtes accueillie comme Allemande ou comme victime de persécution politique? » – Les deux. – « Ya pas ça sur le formulaire ») au thème plus général des exilés allemands sous le Reich.

(Détail surréaliste que cette date de son visa accordé exprès par la Securitate roumaine, une date qui n’existe pas: le 29 février 1987, pour la mettre sur le grill des services de renseignements allemands)

L’expérience collective des exilés n’a pas de place dans la mémoire officielle; pour les gens restés sur place ce ne sont pas des victimes mais presque des planqués (comme dit FJ Strauss: « Eines wird man Herrn Brandt fragen dürfen: Was haben Sie zwölf Jahre lang draußen gemacht? Wir wissen, was wir drinnen gemacht haben. »).

Les « exilés » n’ont pas de place visible contrairement aux personnes « déplacées » (de l’Est), qui ont eu leur ministère:

« Wer im Exil war, gilt in Deutschland bis heute nicht als Opfer. Auch nicht im Gedenkstättenkonzept des Bundes. Es gibt zwar Gedenktafeln für einzelne Künstler, aber keinen großen Ort der Erinnerung an das Exil, an die schon 1933 vertriebenen Deutschen. Diese von Hitler Vertriebenen werden unter dem Begriff Exil oder Emigration verbucht. Das Wort Vertreibung gehört nur den Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten. Sie heißen « Heimatvertriebene ». Und die von Hitler Vertriebenen heißen « Emigranten ». Es ist ein sehr unterschiedliches Wortpaar: Das Wort « Heimatvertriebener » hat einen warmen Hauch, das Wort « Emigrant » hat nur sich selbst. Man könnte sagen, einem Herzwort steht ein Kopfwort gegenüber. Man muss sich doch fragen, wurden die « Emigranten » nicht aus der Heimat vertrieben? »

Pour la traduction littérale, demander à LML ou à un avatar de bouguereau.

Je ne résiste pas aussi au désir de signaler le passage sur la réception de la lecture par Celan, en 1952, de sa « Todesfuge » au Groupe 47: « Il lit comme Goebbels! », « C’est de la psalmodie de synagogue! »…

« Als Paul Celan 1952 der Gruppe 47 seine « Todesfuge » vorlas, schlugen ihm Häme und Verachtung entgegen. Walter Jens schrieb: « Als Celan zum ersten Mal auftrat, da sagte man: ‘Das kann doch kaum jemand hören!’ Er las ja sehr pathetisch, wir haben darüber gelacht, ‘Der liest ja wie Goebbels!’ sagte einer. » Und Hans Werner Richter spottete, Celan lese in einem « Singsang wie in einer Synagoge ». Und Albert Vigoleis Thelens Buch über Mallorca als Zufluchtsort « Die Insel des zweiten Gesichts » – heute wie viele Bücher und Autoren des Exils vergessen – wurde von Richter damals als « Emigrantendeutsch » niedergemacht. »

Continuez à envoyer de tels liens, Cneff, tout le monde, ceux qui lisent l’allemand un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout, peut en tirer profit avec un peu d’effort!

. Editors liked the books, but said they’d be hard to market because they belonged to no clear genre.

les questions de genre , c’est comme Hugo, on y revient toujours !

Jacques Barozzi dit: 7 août 2013 à 12 h 01 min

Tiens, tiens, Jacques.

Alors, bobo de gauche ou bobo de droite?

AH ou NKM?

Voyons, u., Baroz, c’est ni droite ni gauche, mais derrière…tout comme tant d’autres dans not’ betit mondeu de la guldure…

Sûr qu’il a un faible pour Roseline Bachelot, pas vrai, Baroz?

Pour mettre tout le monde d’accord, l’essor industriel commence sous Louis-Philippe, dont les Mémoires de Bérard montre à qui il doit son trone.

Il n’existe pas d’éducation Nationale sous Napoléon III. Hugo est loin d’etre systématiquement pour le maintien duvieux Paris. Il a habité Rue François 1er, quartier neuf s’il en fut. Il a simplement redonné à voir quelques évidences: la beauté gothique de Notre Dame, la Tour Saint Jacques, etc. Accessoirement, je rappelle qu’il préface le Paris-Guide de l’Exposition de 1867, ou Paris offre à voir sa modernité.

Curieusement, rien de nominatif contre Haussmann dans les Pamphlets.

Voir le Colloque Hugo et le Patrimoine. Lire d’un peu près Guerre aux démolisseurs, qui n’a rien à voir avec Napoléon III.

La lettre sur les foins, Clopine, on a de bonnes raisons de penser qu’elle n’est pas de Madame de Sévigné. Entre autres pour la phrase finale: » Pour moi, je crois que voici le modèle des narrations agréables »(je cite de mémoire) qui fait élève espérant avoir une bonne note après avoir commis un joli pastiche. Et compte tenu du nombre de faux manuscrits en circulation à l’époque de Vrain-Lucas, et mieux faits que les siens, cette lettre n’est jamais acceptée sans une prudente réserve…

Bien à vous.

MC

« Ceux qui deviennent jeunes tard le restent longtemps »,V.Hugo. correspondance.

un blog pour ceux qui s’intéressent encore à l’histoire de l’école

http://michel.cristofol.over-blog.com/article-petit-retour-a-l-ecole-98454993.html

Non, pour moi la plus belle c’est Rachida, mais ne le dites pas…

« Les Mémoires montrent »

(Bérard, important homme d’affaires, déçu du Louis-Philippisme, publie ses Mémoires bien avant 1848.)

Il faudrait parler ici de l’influence de Casimir Périer etdu dfiscours de Guizot, si souvent tronqué: « Enrichissez-vous par le travail et par l’épargne »

La chute de Louis-Philippe étant essentiellement due à l’impossdibilité de dompter un soulèvement parisien, il est bien normal que le successeur ait pris quelques précautions en ce sens. Il avait audemeurant le modèle londonien en tete.

MC

u. dit: 7 août 2013 à 12 h 32 min.*en complet accord et merci cneff!!

…

…2,…Court à,…7 août 10 h 40 mn,…

…

…sujets curieux à explorer et comme à noter sur charnières amovibles,…

…

…Péguy comprend bien Booz Endormi » seule vue païenne du mystère de l’incarnation,… »,…

…

…de quoi on parle à cette époque,…diversions des vents,…etc,…

…des pets, pets,…Peguy,…en contorsion,…etc,…

…

Pas de la marquise, cette lettre, M. Court !

« A COULANGES

Aux Rochers 22e juillet, 167l.

Ce mot sur la semaine est par-dessus le marché de vous écrire seulement tous les quinze jours, et pour vous donner avis, mon cher cousin, que vous aurez bientôt l’honneur de voir Picard ; et comme il est frère du laquais de Mme de Coulanges, je suis bien aise de vous rendre compte de mon procédé.

Vous savez que Mme la duchesse de Chaulnes est à Vitré ; elle y attend le duc, son mari, dans dix ou quinze jours, avec les états de Bretagne : vous croyez que j’extravague ; elle attend donc son mari avec tous les états ; et en attendant, elle est à Vitré toute seule, mourant d’ennui. Vous ne comprenez pas que cela puisse jamais revenir à Picard ? Elle meurt donc d’ennui ; je suis sa seule consolation, et vous croyez bien que je l’emporte d’une grande hauteur sur Mlles de Kerbone et de Kerqueoison. Voici un grand circuit, mais pourtant nous arriverons au but. Comme je suis donc sa seule consolation, après l’avoir été voir, elle viendra ici, et je veux qu’elle trouve mon parterre net et mes allées nettes, ces grandes allées que vous aimez. Vous ne comprenez pas encore où cela peut aller ? Voici une autre petite proposition incidente : vous savez qu’on fait les foins ; je n’avais pas d’ouvriers ; j’envoie dans cette prairie, que les poètes ont célébrée, prendre tous ceux qui travaillaient, pour venir nettoyer ici : vous n’y voyez encore goutte ? Et, en leur place, j’envoie tous mes gens faner. Savez-vous ce que c’est que faner ? Il faut que je vous l’explique : faner est la plus jolie chose du monde, c’est retourner du foin en batifolant dans une prairie ; dès qu’on en sait tant, on sait faner. Tous mes gens y allèrent gaiement ; le seul Picard me vint dire qu’il n’irait pas, qu’il n’était pas entré à mon service pour cela, que ce n’était pas son métier, et qu’il aimait mieux s’en aller à Paris. Ma foi ! la colère me monte à la tête. Je songeai que c’était la centième sottise qu’il m’avait faite ; qu’il n’avait ni cœur, ni affection ; en un mot, la mesure était comble. Je l’ai pris au mot, et quoi qu’on m’ait pu dire pour lui, je suis demeurée ferme comme un rocher, et il est parti. C’est une justice de traiter les gens selon leurs bons ou mauvais services. Si vous le revoyez, ne le recevez point, ne le protégez point, ne me blâmez point, et songez que c’est le garçon du monde qui aime le moins à faner, et qui est le plus indigne qu’on le traite bien.

Voilà l’histoire en peu de mots. Pour moi, j’aime les narrations où l’on ne dit que ce qui est nécessaire, où l’on ne s’écarte point ni à droite, ni à gauche, où l’on ne reprend point les choses de si loin ; enfin je crois que c’est ici, sans vanité, le modèle des narrations agréables. »

une page Péguy du blog cristofol

http://michel.cristofol.over-blog.com/article-encore-une-belle-enfance-que-l-on-ne-peut-trouver-que-dans-le-genre-autobiographique-105293207.html

…

…qu’est ce qu’il y à comme têtes de pipe à fumer du foin » faner « ,…pour se complaire a-droit,…

…on à des presse- citrons,…y avait aussi des presse-merdes aux parfums sur carnet-noir,…

…l’Empire des haines avant le moisi tout cru,…de quoi tartiner ses entre-mets de glorioles au beurre,…etc,…

…

(Touite)

Piètre procureur que Jean-Pierre Faye, mais son mauvais texte (sur le trio infernal allemand) ne mérite guère qu’on s’y arrête.

12 h 58 min

pffff

« la plus belle c’est Rachida, »

trop grosse

« L’épouvantable Xavier Kemlin… », etc., etc.

Je ne comprends pas pourquoi chercher noise à cette dame car, si je ne fais erreur, elle aurait voulu travailler… mais… « les Français n’ont pas de Première Dame », cependant l’épouse (concubine ou autre) du Président se doit de jouer un rôle en ce sens sans pour autant se définir comme telle… enfin, il faut déjà savoir ce que vous voulez… vos desiderata… quoi !

Elle ne m’est pas particulièrement sympathique, de plus je suis libertarien ce qui est assez loin du socialiste en voie de social démocratisation (comme en voie de développement, quoi !), mais je trouve qu’il faudrait lui foutre la paix et occuper votre temps avec Voici et toute cette presse qui semble être votre pain quotidien…

ne pas confondre : « ne pas le faire exprès » et « ne pas se donner le mot » ni « se passer la consigne »

Jacques Barozzi dit: 7 août 2013 à 12 h 58 min

« Non, pour moi la plus belle c’est Rachida, mais ne le dites pas… »

Quand vas-tu sortir de tes idées reçues, Jacky ?

(et ne me dit pas, après vous Monseigneur !)

Renato, tu es gentil … !

(demande autour de toi si tu n’en saisis pas les nuances… Rien à voir avec « brave », qui est une condamnation sans appel !)

allons, un libertarien ne donne pas de leçon rénato..

trop grosse

..c’est l’inflation

Piètre procureur que Jean-Pierre Faye, mais son mauvais texte (sur le trio infernal allemand) ne mérite guère qu’on s’y arrête

un gros raout qui donne envie d’y aller voir..tu calconnes trop zouzou

..et où qu’il est le lien de faye ?

raaah derrida la vache sacrée

La Négresse des Sots est une vraie conne politique : observer tout cela, ses fientes verbeuses, d’un œil désabusé est jouissif !

Quelle merveilleuse époque !

C’est quoi, au juste, libertarien, renato, un libertin végétarien, un Casanova qui ne mange ni viande ni poisson ?

u. dit: 7 août 2013 à 13 h 18 min

ce n’est pas un épisode si glorieux de l’histoire de « la philosophie »? « des idées » ? de la pensée ? -qu’il faille l’envenimer sur un blog.

plutôt la laisser à des auteurs de fiction en mal d’histoires fumantes à la hauteur de leurs prétentions !

Derrida n’était pas non plus un saint !

Pourquoi mes idées seraient-elles reçues et pas les tiennes, JC ?

Rachida, fille du peuple et du bled, elle en jette en Chanel et bijoux Cartier : la classe ! Mais faut pas trop que l’ex porte parole ouvre la bouche…

un libertin végétarien

non ça c’est gaga..

lettre de Hugo sur le blog cristofol (que je ne connais pas ): titre du « billet n’oubliez ps le pourboire »

http://michel.cristofol.over-blog.com/

Demandez à google, Jacques.

elle en jette en Chanel et bijoux Cartier

elle a de belles oeillades aussi baroz..quant a parler, elle en vaut plein d’autres

Je ne ne donnes pas de leçons, bouguereau. J’aimerais tout simplement comprendre…

..y’a gogeul pour ça rénato

« quant a parler, elle en vaut plein d’autres »

A part qu’avec elle, gare aux lapsus, comme tu le faisais remarquer : « ..c’est l’inflation »… de fellations !

Baroz, c’est ni droite ni gauche, mais derrière

..elle est mignonne..baroz c’est un actif

A part qu’avec elle, gare aux lapsus

..bon, comme gaz de shit, ça prouve qu’à l’ump ils sont de leur temps baroz!.. ha t’es pas vendeur

« ..y’a gogeul pour ça… »

Oui, bien sûr, mais le con, bouguereau, c’est ici qu’il a chié sa prétendue satire

Bah…

Qui fait l’éloge de la virago rachida n’a jamais jeté les yeux sur jeannette.

« Les libertariens se fondent sur le principe de non-agression qui affirme que nul ne peut prendre l’initiative de la force physique contre un individu, sa personne, sa liberté ou sa propriété. De fait, ses partisans, les libertariens, sont favorables à une réduction, voire une disparition de l’État (Antiétatisme) en tant que système fondé sur la coercition, au profit d’une coopération libre et volontaire entre les individus. »

C’est un peu ce qui se passe sur la RDL, moins d’Etat, Passou est généralement aux abonnés absents, et les commentateurs coopèrent librement et volontairement entre eux : on voit le résultat !

Jacques Barozzi,Il ne vous frappe pas que les trois dernières lignes avec leur éloge de l’Histoire brève détruisent tout le contenu du texte en se posant comme un « modèle de narration agréable? »

Cela correspond à l’idée qu’on se fait de la Marquise après les premières éditions, c’est à dire au Dix-Huitième siècle. Cela correspond aussi à l’idée d’un certain classicisme (Boileau) érigé en norme après la mort de la meme. Nulle moins que la marquise n’est encline à théoriser sur son Art d’écrire. C’est pourquoi, vu les personnages équivoques ayant gravité autour de la Correspondance, dont le premier, le Chevalier Perrin,vu la Correspondance elle-même, je pense que cette finale de pion littéraire n’a rien à voir avec la Marquise, et qu’il y a au mieux tripatouillage, au pire pastiche; j’incline personnellement pour la seconde solution. L’Histoire de Picard elle-même me semble conçue a posteriori. Il faudrait voir ce qu’en pense Roger Duchène, de bonne mémoire.

Bien à vous.

MCourt

« Qui fait l’éloge de la virago rachida n’a jamais jeté les yeux sur jeannette. »

La jeannette, c’est une planche à repasser !

en genre et en nombre

Another problem for publishers was that all my books are different. (I’ve written a three-generation saga, a paranormal and a love story with a 47-year-old bipolar heroine.) But variety hasn’t been a problem for me as an indie because I market myself, not a genre.

: on voit le résultat !

plutôt un parti où tout le monde est de derrière

Réduire le poids de l’État signifie qu’il ne doit détenir que des fonctions régaliennes : police, défense, justice, affaires étrangères. Etc. Puis vous cherchez mieux, Jacques… éventuellement.

On dirait que bouguereau jouit d’une subvention de l’État…

Court, cette lettre est généralement citée comme la plus célèbre de la Marquise, et c’est pour cela qu’elle figure en bonne place dans mon anthologie du « Goût de la campagne ». Moi je trouve qu’elle lui ressemble, la marquise aimait à minauder. Je crois me souvenir que Coulanges a non seulement reçu Picard, mais qu’il l’a embauché ! Tant à l’époque il était déjà difficile de trouver du personnel de maison stylé. Ce Picard, suppot de syndicaliste cégétiste, il aurait eu la tête de la Sévigné si elle avait vécue au siècle de Louis XVI et non pas en XIV !

Oui, bien sûr, mais le con, bouguereau, c’est ici qu’il a chié sa prétendue satire

..un bon libertarien devrait se réjouir qu’une telle plainte soit recevable rénato..rembobine et tu comprendras

Tenez, Jacques :

» voire une disparition de l’État (Antiétatisme) »

Vous avez vos lunettes sur le nez, renato ?

bouguereau jouit d’une subvention de l’État…

..tu la rédiges comment ta plainte rénato ?libertarien de la garenne

harley..bandana tête de mort..et uzi..comme félicie aussi

u. dit: 7 août 2013 à 12 h 32 min

@ cneff dit: 7 août 2013 à 10 h 07 min

Merci Cneff pour texte formidable de Herta Müller.

ainsi n’est-il pas très fair -play de désigner « ses » traducteurs, comme d’autres sur ce blog ont précédemment dit « mon pèr », mes filles, mon épouse .. quand nul n’ignore plus que l’esprit de famille est associé à la STRUCTURE mafieuse, ou l’inverse(ce que j’ai entendu dire la première fois par un universitaire italien .

bonnes traductions !

Qu’elle soit reçue c’est bien, bouguereau. Mais la machine fait du bruit car on oblige une personne à jouer un rôle sans donner préalablement une définition du rôle. Cela est aberrant en soi et indépendamment de mes positions politiques.

Je n’ai pas bien compris, défi tau thérapie, mais je suis sûr qu’il y a là quelque chose à creuser.

Vous avez vos lunettes sur le nez, renato ?

des raybannes mercure 1973..spécial esplosion nucléaire..l’écran il le voit pus du tout

Cela est aberrant en soi et indépendamment de mes positions politiques

là tu causes comme un commissaire politiques du nkvd..fais gaffe un peu

Je n’ai pas bien compris

rhaaa ya gogeul pour ça zouzou..et alors ce lien du monde que tu dis que ça vaut pas l’coup..ça vient ou pas..intoxique moi un peu

Je ne vais pas porter plainte seulement parce que tu jouis d’une subvention, bouguereau : c’est coutumier dans nos pays, je me limiterai à en rire…

..bref comme ça t’accuses son voisin de mettre sa main dans la caisse..ça paie de ton petit contentent..tu ressembes vachement a un français moyen rénato

Google c’est pour les autres, bouguereau?

Lézard.

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/08/02/le-nazisme-des-intellectuels_3456984_3232.html

Laisse tomber le fond, c’est une histoire bien connue, mais racontée ici à la plouc.

Regarde plutôt la forme (pourquoi cette forme de tribune, à ce moment-là, avec quel objectif?).

Les deux premiers paragraphes donnent la réponse. Ils énoncent une bourde et désigne l’ennemi caché, sauras-tu les identifier?

d’autres ont écrit « mon père »

quoi qu’il en soit , je peux encore citer un autre psy qui évoque des tables « Il est vrai que le dispositif de cette « conversation » à trois guidée d’une main de fer par Caroline Broué, est une véritable trouvaille. À deux, il aurait pu se transformer en joute de gladiateurs; à quatre, la grande table serait devenue une table ronde et nous tournerions encore autour. »

donc , creusez, creusez , et Sonate à Kreutzer. La Sonate pour piano et violon no 9 en la majeur de Ludwig van Beethoven, op. 47

sauras-tu les identifier?

merci..jvas essayer zouzou

T’es vraiment con bouguereau car si tu jouis d’une subvention (ce qui est coutumier dans nos pays), tu ne mets pas ta main dans la caisse… etc., mais tu touche une subvention, ce qui n’est vraiment pas la même chose, enfin ! tu veux un dessin ?

Comble de l’ironie, Kreutzer refusa toujours de jouer la sonate qu’il considérait « inintelligible » pour le public.

ah le public!

Etéocle attendait son frère Polynice, un des plus beaux vers de la langue française, et tellement bien amené. Beaucoup de points commun entre Hugo et Péguy, une profération de la parole poétique et une certaine naïveté dans l’expression de leurs idées politiques. Hugo : Paris est le centre suprême de l’humanité. Péguy : rien ne vaut le Français dans la bataille. C’est con, d’accord, mais c’est si bien dit.

heu zouzou..j’ai trouvé..les trois mousquetaires étaient 4 et attendaient derrida t’à toi..

j’ai bon ?

Mais vous savez, Jacques barozzi, il y a de très be

etc., mais tu touche une subvention, ce qui n’est vraiment pas la même chose, enfin ! tu veux un dessin ?

..oké! si l’avocat de xavier kemlin sors ce genre de truc au juge..l’état français l’a dans l’fion c’est certain rénato

j’ai bon ?

Fastoche, hein.

Et la bourde?

Kreutzer refusa toujours de jouer la sonate parce que LvB créa la Sonate Kreutzer avec George Augustus Polgreen Bridgetower en 1803 à l’Auergarten Hall.

Beethoven avait écrit cette sonate pour Bridgetower, et l’œuvre eut un grand succès. Toutefois, avant publication LvB et Bridgetower se disputèrent, et Lv dédia la sonate à Kreutzer qui n’apprécia pas. Etc.

789

commentaires