Pour saluer Javier Marías

Javier Marías, « écrivain-clé de la littérature en espagnol » comme le dit dans un gros titre El Pais (et pas seulement « de la littérature espagnole », ce qui serait plus restrictif) vient de mourir d’une pneumonie à Madrid à l’âge de 70 ans. Outre la peine que suscite la nouvelle tant l’homme derrière l’écrivain était attachant, c’est une grande perte non seulement pour la création romanesque contemporaine (son œuvre était traduite dans quelque quarante langues) mais pour tous les lecteurs qui ont pu pendant des années apprécier son humour, sa causticité, son indépendance d’esprit, son non-conformisme et surtout son sens critique dans ses chroniques d’El Pais.

Il partageait son activité littéraire entre la traduction (sa version espagnole de Tristram Shandy de Laurence Sterne avait été primée mais il avait également traduit les œuvres de Thomas Hardy, Conrad, Nabokov, Faulkner, Stevenson), l’enseignement à l’université Complutense (Madrid) ainsi qu’à l’université d’Oxford, et l’écriture propre dite ; il avait longtemps vécu dans son enfance et et sa jeunesse à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, son père, le philosophe Julian Marias, ayant été forcé d’y enseigner après avoir été dénoncé puis interdit d’enseignement en Espagne franquiste. Passé maitre dans ce qu’on a appelé, à tort ou à raison, son « esthétique de l’incertitude » au risque de l’y enfermer, jamais il ne ratait une occasion de payer sa dette à son maitre Juan Benet,

Une sacrée personnalité, Marias ! Un tempérament qui passait pour provocateur. Ainsi de la question catalane à laquelle il était sensible car c’était la région de sa femme et il y passait régulièrement du temps. Lorsqu’il lui consacrait des chroniques, c’était pour dire que l’avenir de cette partie de l’Espagne lui était complètement indifférent, et qu’il se fichait pas mal de son éventuelle indépendance, mais qu’il ne supportait pas que l’idée que les indépendantistes y prennent le pouvoir car ils y établiraient sans le moindre doute un régime totalitaire. Dans un autre registre, il avait prévenu qu’il refuserait tout « prix institutionnel ». On a quand même voulu le gratifier du Premio nacional de narrativa pour son roman Los enamoramientos (Comme les amours, traduit par Anne-Marie Geninet, Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 2013). Un prix organisé par le ministère de la Culture. « Je ne veux rien devoir à un gouvernement, ni celui-là ni un autre. C’est une question de conscience » répétait-il publiquement. Sa position depuis 1995. Ceux qui avaient cru passer outre s’en sont mordus les doigts car cela a fait du raffut dans la presse. Il refusa ainsi trois chèques pour un montant total de plus 50 000 euros pour trois prix. Tant pis pour les critiques qui voulurent y voir une pose ou une attitude.

Dans Vies écrites (Vidas escritas, traduit de l’espagnol par Alain Keruzoré et Stéphanie Decante, 206 pages, 17 euros, Arcades/Gallimard), Javier Marias se révéle être un écrivain complet. Non pas au sens de l’homme de lettres d’autrefois. Il ne se contente pas de briller dans tous les genres. Il prend des risques. Difficile d’ouvrir chacun de ses nouveaux livres sans songer aux bonheurs de lecture qu’il nous a déjà procurés avec notamment des romans tels que Un cœur si blanc, Demain dans la bataille pense à moi ou Si rude soit le début.

Le ton de ses Vies écrites est de cette encre. Une vingtaine de brèves biographies construites sur le même mode, dont l’esprit et l’angle sont annoncés par le titre : « Henry James en visite », « Thomas Mann en ses souffrances », « William Faulkner à cheval », « Yukio Mishima dans la mort », « Ivan Tourgueniev en sa tristesse. Pas d’Espagnols dans cette rafle. C’est délibéré, on s’en doute. Il ne s’est pas autorisé, trop inhibé pour le faire ; il semble que critiques et collègues lui aient par le passé dénié son hispanité (langue, littérature, citoyenneté) ; sans quoi il aurait traité aussi bien March, Bernal Diaz, Cervantès que Quevedo, Valle-Inclàn, Aleixandre). L’allure en est rapide et incisive comme une bonne nouvelle. Parfois, cela en dit plus qu’une épaisse biographie ; encore faut-il l’avoir lue pour le savoir. Marias isole un petit fait vrai et resserre sa focale sur la signification qu’il lui prête au risque du procès en saintebeuvisme – ou plutôt en saintebeuverie… Il a le culte du divin détail, du trait, de la flèche. Nabokov ne disait-il pas :

« Dans l’art élevé et la science pure, le détail est tout »

Autant de vignettes savoureuses et de concentrés de vie. De l’anecdote mais en majesté. Le tout animé par une profonde empathie et une affection mâtinée d’humour- sauf pour Mann, Joyce et Mishima traités avec un humour dénué de la moindre affection… Rien de moins solennel que cet exercice irrévérencieux dans l’admiration. On sent que l’auteur s’y est amusé car c’est contagieux. Il jouit de ses formules :

« Après lui (Rimbaud), tout écrivain précoce ne pouvait être que tardif »

Qu’est-ce qui y est du ressort de sa pure fantaisie ? Nous n’irons pas vérifier. Je veux bien croire que Faulkner relisait le Quijote une fois par an. Ou que Joyce a vraiment dit qu’il rêvait de copuler avec une âme et qu’il était coprophile. Ou que Lampedusa accordait un tel prix à ses livres qu’il glissait des billets de banque entre les pages, ce qui faisait de sa bibliothèque un trésor à double titre. Ou que Rilke ait été « le plus grand poète du siècle (il y a peu de doute à ce sujet) » – et pourtant, Dieu sait que j’admire l’auteur des Elégies de Duino, mais enfin, la poésie, ce n’est pas les Jeux Olympiques et tout jugement littéraire est contestable.

« Rose, pure contradiction, plaisir/ de n’être rêve de personne entre tant/ de paupières » (épitaphe de Rilke par lui rédigée)

Bref, si ce n’est pas vrai, c’es vraisemblable. Bien sûr, emporté et grisé par son verbe, Javier Marias se laisse parfois aller à des généralités absurdes du style : « Lampedusa était excessif comme tous les écrivains ». Ou des mystères qui n’en sont pas comme le fait que chez Thomas Mann, perturbations intellectuelle et sexuelle aillent de pair. Mais il le fait avec une telle ironie, sans se prendre au sérieux, qu’on ne saurait lui en vouloir.

Je n’ai pas encore lu Tomás Nevinson, son tout dernier roman paru à Madrid en 2021 et à paraitre en janvier 2023 chez Gallimard. J’en suis resté à ses deux livres précédents qui m’avaient laissé béat d’admiration. Tout d’abord Si rude soit le début (Asi empieza lo malo, traduit de l’espagnol par Marie-Odile Fortier-Masek, 576 pages, 25 euros, Gallimard). Il y témoigne de ce qu’il demeure l’un des meilleurs écrivains européens, vingt-cinq ans après le roman qui l’avait révélé Corazon tan blanco (Un Cœur si blanc, Rivages) avant Demain dans la bataille pense à moi qui fut couronné du prix Femina étranger. Cette fois, c’est tout autre chose mais c’est bien sa manière à l’envoûtement de laquelle on résiste difficilement.

Quatre personnages principaux, peu de créatures secondaires, occupent la scène en permanence. Outre le narrateur, Juan de Vere, 24 ans (l’âge de l’auteur à la mort du général Franco) qui vit à demeure pour mieux faire son apprentissage et son doctorat auprès d’un homme qu’il admire et dont il devient de facto le secrétaire, il y a donc Eduardo Muriel, cinéaste borgne qui eut son heure de gloire et sait encore la faire scintiller, un homme cynique, excentrique jusque dans l’harnachement de son Harley-Davidson ; son épouse Beatriz Noguera, fan de l’écrivain Juan Benet, qu’il n’a de cesse d’abaisser, d’avilir, d’insulter, de rejeter, de frustrer avec une perversité et une cruauté inouïes, refusant de la toucher et la laissant le supplier sans l’autoriser à franchir le seuil de sa chambre, son obscure vengeance en raison d’une ancienne faute inconnue que le narrateur mettra près de six cents pages à élucider ; leur ami le médecin au passé trouble Jorge Van Vechten.

Le couple cohabite dans un grand appartement de la Calle Velazquez avec vue sur le Retiro, l’un de ces immeubles où les vastes intérieurs bourgeois n’ont pas encore été morcelés comme c’est la règle ailleurs, les familles étant moins nombreuses qu’avant, les enfants plus indépendants et les domestiques logés ailleurs. C’est peu dire que la maison bruisse de mille rumeurs tant elles irriguent le récit. Le narrateur se métamorphose sous nos yeux dès lorsque Eduardo Muriel l’a pris comme confident :

« Que ferais-tu si tu apprenais qu’un ami de longue date n’a pas toujours été tel qu’il est à présent ? Pas tel qu’on l’a connu. Ni tel qu’on a toujours cru qu’il était. »

Voyeur amené par la situation à écouter aux portes à mesure que progresse le récit, il se met dans la peau d’un espion, d’un mouchard ; mais il ne suit pas seulement le mystérieux docteur Van Vechten à la demande de son commanditaire, pour savoir si ce qu’on dit de lui dans ses rapports avec les femmes est vrai : il en vient à suivre également Béatriz Noguera dans ses pérégrinations madrilènes et découvre qu’elle se rend régulièrement dans une sorte de sanctuaire appelé Notre-Dame de Darmstadt, antenne locale d’un mouvement apostolique allemand très implanté en Amérique latine, ce qui nous vaut des scènes à mi-chemin entre le Alfred Hitchcock de Vertigo et le Graham Greene de la Fin d’une liaison. Il s’y sent dans « une sensation de fange » tant il a l’impression d’être instrumentalisé au sein d’un mécanisme dont le ressort le dépasse, jusqu’à être embarqué dans une affaire hors de ses compétences, rendu témoin par ce couple de « l’interminable et indissoluble malheur qu’était leur mariage ».

L’action se situe dans le Madrid de la fin des années 70. Le général Franco était mort depuis plusieurs années, Adolfo Suarez dirigeait le gouvernement et assurait la transition démocratique, mais c’était encore un temps où l’on redoutait qu’un coup d’Etat militaire ramène le pays dans la dictature (n’y eut-il pas deux tentatives pour donner du crédit aux fantasmes ?). Javier Marias donne le sentiment qu’il ne peut croiser quiconque sans se demander s’il n’a pas plus ou moins trempé dans le franquisme au cours des trente six années de dictature, que l’individu l’ait fait par conviction politique, par indolence ou par peur. La Guerre civile, toujours avec un G majuscule car c’est la grande guerre des Espagnols, était achevée depuis 1939 mais « d’une façon ou d’une autre, tout a encore à voir avec la Guerre » » ; tout y ramène, et plus encore dans la bouche de ceux qui ne l’avaient pas vécu,

« qui seront ceux qui en auront le plus besoin pour donner un sens à leur existence : pour fulminer, pour s’apitoyer, pour avoir une mission, pour se persuader qu’ils appartiennent à une faction idéale, pour chercher une vengeance rétrospective et abstraite qu’ils appelleront justice, quand elle ne peut être posthume ; pour s’émouvoir et émouvoir les autres, leur faire verser des larmes, pour écrire des livres, tourner des films et faire du fric, pour s’auréoler de prestige, pour tirer quelque profit sentimental des malheureux qui sont morts, pour imaginer les peines qui leur ont été infligées, leur souffrance que nul ne saurait imaginer même s’il les a entendu raconter de première main ; pour se prétendre leurs héritiers. Une guerre comme celle-ci est un stigmate qui ne s’efface pas en un siècle ou deux, parce qu’on le retrouve en tout, il affecte et avilit toute chose. Il représente ce qu’il y a de pire. Cela revint en quelque sorte à retirer le masque de civilisation que portent les nations dites présentables (…) Cette guerre perdra de sa virulence avec le temps, et c’est déjà le cas. Mais elle sera comme l’un de ces conflits familiaux qui se perpétuent au fil des générations… »

Or non seulement nul n’en voulait parler de même que des interminables années de la dictature, mais on aurait cherché en vain des Espagnols qui n’en avaient pas été victimes ; même Eduardo Muriel, qui était pourtant très jeune en ce temps-là, assure que s’il est borgne, c’est à cause de la balle d’un paco, un franc-tireur. Comme si tous avaient été du même côté. Soudain, leur antifranquisme parut remonter à « des temps immémoriaux ». Ca fanfanronnait et ça bombait le torse de partout, y compris chez des universitaires et des intellectuels de gauche ou autoproclamés tels ; on peut voir là l’écho du propre ressentiment de l’auteur dont le père, un Républicain, dut s’exiler aux Etats-Unis pour pouvoir continuer à enseigner (difficile d’oublier que Marias décline par principe tout prix à caractère officiel ou institutionnel remis par l’État espagnol pour protester contre les coupes dans le budget de la culture).

Les vrais, les rares authentiques, se gardaient bien de dénoncer ceux de la dernière heure pour ne pas faire obstacle au pacte social (on a connu ça dans la France de 1945) ; de toute façon, ils était habitués « à perdre et à se taire ». Marias, lui, s’interroge sur la facilité avec laquelle n’importe lequel d’entre eux, qu’il fut républicain ou nationaliste, pouvait faire des paseos, spécialité nationale de l’époque qui consistait à aller en groupe chercher quelqu’un chez lui, à l’emmener dans un coin isolé à seule fin de lui loger une balle dans la tête avant de balancer son corps dans un fossé.

C’est un roman magnifique, saisissant, pénétrant et d’une belle ampleur, américaine au sens où on l’entend généralement pour louer le légendaire Grand-roman-américain, digressif à souhait (il a adopté la devise de son cher Laurence Sterne dans son Tristram Shandy : « Je progresse- à mesure que je digresse »), plein d’incises et de phrases serpentines, de couleurs, de fumets et de parfums (le narrateur attribue même une certaine odeur à l’extrême-droite et relève que des locaux, des salons, des lieux publics, des personnes puent le franquisme). Sous sa plume, chaque description physique élève le souci du détail et son exploration au rang d’un des beaux-arts, c’est tout en tout cas l’ambition qu’il se donne et le résultat auquel il aboutit avec l’air de ne pas y toucher.

Profus et épais mais jamais bavard, ce roman plein de milliers de mots s’offre même le luxe de s’achever par un éloge du silence dans la bouche du narrateur : « Non, pas de mots », et là, on se retient de saluer Marias plein de grâce. Son roman appartient à cette catégorie de livres qui nous ralentissent, nous invitent naturellement à nous attarder sur la page et à y prêter attention, non en raison de sa complexité mais pour son charme, sa capacité à nous séduire, nous envelopper, nous captiver. Comme on sent que l’auteur a pris goût à s’installer dans son histoire, on a envie d’en faire autant. C’est d’autant plus nécessaire en l’espèce que, comme le fait observer le narrateur, dans un pays qui vécut tant d’années sous une chape de plomb, « le temps passe au ralenti pendant les dictatures »

Des réflexions vitales sur la cruauté, la trahison, la jalousie, le secret, la loyauté sont habilement énoncées comme des généralités à la manière des grands moralistes. Et si cela a parfois le goût d’une citation (« La vérité est une catégorie que l’on met entre parenthèses pendant la vie »)fût-ce dans un dialogue, ce n’est peut-être pas un hasard. La vérité : y penser toujours en sachant qu’on n’y accèdera jamais. Naturellement, nous ne dirons rien de la progression de l’enquête ni de son issue. Tout juste pouvons-nous éclairer le lecteur sur la mystérieuse beauté du titre, annonciatrice de celle de la traduction de tout le roman. Marie-Odile Fortier-Masek a réussi là une prouesse dès le titre : Asi empieza lo malo est finement adapté en Si rude soit le début ce qui rend justice à… Shakespeare :

«Thus bad begins and worse remains behind… (Hamlet, III, 4)

« Si rude soit le début, le pire reste derrière nous… » Javier Marias en a fait l’étendard et le chevau-léger de son histoire, manière de dire que nous faisons parfois en sorte qu’advienne ce que nous redoutons afin de le mettre derrière nous, de le reléguer dans le passé afin de lui enlever ce qu’il a de plus effrayant et de plus pesant.

L’autre roman dont la lecture m’a ébloui tant s’y affirme la maitrise de Javier Marias s’intitule Berta Isla (Berta Isla, traduit de l’espagnol par Marie-Odile Fortier Masek, 590 pages, 23 euros, Gallimard, 2019). Quelqu’un a tué Janet. A partir de là… Berta Isla, une pure madrilène de la cinquième génération, beauté brune et sereine, plaisante et imparfaite. Elle fréquente Tomàs Nevinson, moitié anglais-moitié espagnol, depuis la classe de première. Ils allaient avoir quinze ans. Un couple si précoce était-il voué à développer une relation « pseudo-fraternelle », du moins dans les premiers temps, quitte à ce qu’elle les rattrape plus tard et gouverne leur vie autrement que les couples plus tardifs ? Une journée dans leur vie commune suffira à faire basculer leur destin vers l’inconnu. Berta Isla connaît-elle vraiment celui qu’elle croit aimer ? On en revient à Proust, dont la musique résonne en sourdine, et à ce qu’il en disait dans une lettre :

« Nous vivons auprès de gens que nous croyons connaître. Il nous manque l’événement qui nous les révèlera autres que nous les savons »

Tom Nevinson, très doué pour les imitations, ferait une taupe idéale. D’ailleurs L’Agent secret de Conrad traîne ses guêtres dans plusieurs pages, de même que les poèmes de T.S. Eliot et, plus inattendu, La Sculpture funéraire d’Erwin Panofsly. Ca se passe dans l’Espagne d’avant. Un pays où il n’y a pas de politique : juste les ordres du Généralissime. La trahison en est le fil rouge, ce qui n’étonnera pas les fidèles lecteurs de Javier Marias tant ils le savent obsédé par la chose. Lui-même en convient et la fait remonter à un événement traumatisant de la guerre civile : la dénonciation de son père, le philosophe républicain Julian Marias Aguilera, aux phalangistes par … son meilleur ami.

Douze après sa disparition, Berta Isla retrouve Tom, son jeune mari qu’elle croyait disparu au cours d’une opération spéciale des services secrets britanniques pour lesquels il effectuait une mission. Pénélope et Ulysse s’inscrivent en filigrane tout le long de ce récit couturé d’incertitudes, de masques, de silences et d’effacements. Le colonel Chabert est en embuscade dans certains chapitres : on espère retrouver le disparu donné pour mort mais on craint tant sa résurrection que son retour. Sauf que Tom aurait pu donner des nouvelles, tout de même. Les ordres ont beau dos. Elle ne saura jamais ce qu’il a fait pendant tout ce temps et en nourrira un ressentiment de femme trompée.

Il serait vain de dresser l’inventaire d’un tel roman, non seulement parce que cela gâterait le plaisir de le découvrir mais encore parce que sa richesse ne se réduit pas à une accumulation de morceaux de bravoure, de formules, de faux-semblants ou de situations. C’est une mélodie envoûtante qui nous enveloppe dès le début et ne nous lâche pas. Tout ce qui y est dit, chanté, murmuré mais rarement hurlé, ne prend sens que par le tout. La fidélité ne s’explique pas et « les loyautés imméritées » encore moins.

L’auteur s’installe, prend son temps, digresse. Ses descriptions sont foisonnantes. Visiblement, il s’y plaît. Portrait de femme ou portrait de couple, ses portraits se déploient en un luxe inouï de détails dans la peinture de chaque trait. Il ne lui faut pas moins de trois pages pour dessiner le visage de son héroïne. Voilà un romancier qui engage à chaque fois une conversation jamais bavarde avec l’invisible lecteur traité en ami. Faut-il être parvenu à ce degré d’intimité pour employer si souvent l’expression « petite culotte » s’agissant de celle de ses héroïnes bien sûr, comme si l’homme derrière l’auteur éprouvait une certaine jouissance à accoler systématiquement le nom et l’adjectif. A la réflexion, un tel sous-vêtement ne saurait être autrement : a-t-on jamais entendu parler de « grande culotte » ? Ce serait donc pléonastique et uniquement justifiable par le plaisir secret qu’il y a à la prononcer. Mais ça passe comme le reste car Javier Marias a une rare qualité dont il fait preuve de bout en bout : la tenue, l’élégance.

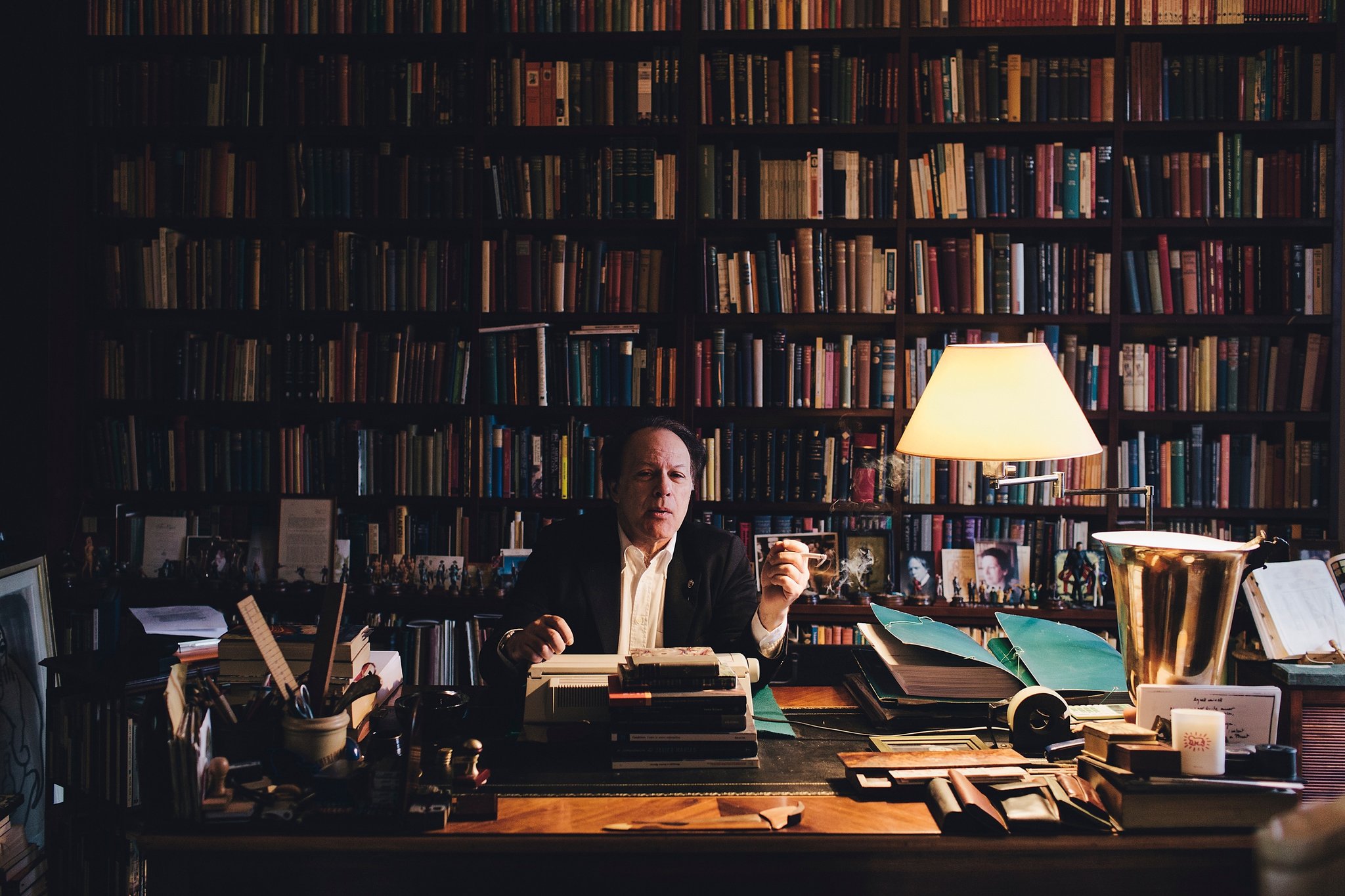

(Photos Gianfranco Tripodo et D.R.)

1 142 Réponses pour Pour saluer Javier Marías

(le dépit amoureux, c’est encore de l’amour)

tu parles comme si t’avais bien fréquenté yavé

https://www.dailymotion.com/video/xayxdi

Finalement le brexit sera un bienfait pour la France et la communauté européenne à laquelle aspirent ceux qui, sur notre continent, sont épris de liberté … ce sera comme au bon vieux temps en ce qui concerne les outre-manchots

https://www.youtube.com/watch?v=DGXx56WqqJw

Le 21 septembre 1972, dernier jour de l’été, à 15h59, Henry de Montherlant se tire une balle de revolver dans la bouche et, pour être certain de ne pas se rater, avale juste avant du cyanure.

une pensée pour les Chagossiens, ces habitants de l’archipel des Chagos que le RU et les USA ont déportés…

Alexia Neuhoff dit:

Et pas de pensée pour les Parisiens qui ont subi en l’an 845 les raids des Vikings qui ont dévasté la ville?

Enfin, puisque l’on a évoqué la mémoire de Séguin, son éloquence classique et la solidité en béton de ses analyses, oublions un instant Tacite et les barbus antiques ; appelons de nos voeux une Restauration, un Napoléon III nouveau, qui saura rétablir l’équilibre et une forme de parité dans l’hémicycle : si tous ceux qui aiment l’argent jusqu’au forfait se trouvent à droite, la gauche n’a pas le monopole des chauds lapins

et, pour être certain de ne pas se rater, avale juste avant du cyanure.

–

Oui il vaut mieux respecter cet ordre.

Sinon on avale mal.

Bien de saluer l’auteur du Cardinal d’ Espagne et du Maître de Santiago.

Pour ne pas atteindre le point Godwin, on ne citera pas les textes sur une Occupation.

J’en ai assez de tout ces liens vers tweeter, facebook, Instagram et tutti quanti, où poyr voir quelque chose il faut s’inscrire.

Je ne souhaite en aucun cas m’inscrire à quoi que ce soit, flûte alors.

« Henry de Montherlant se tire une balle de revolver dans la bouche et, pour être certain de ne pas se rater, avale juste avant du cyanure. »

A la suite de quoi, Gabriel Matzneff fut chargé d’aller répandre ses cendres à Rome…

..pour qu’enfin baroz puisse poster sur la rdl..sagit pas dsemmeler les pinceaux et faire tout nimporte comment qu’il dit meussieu courte

Pour ne pas atteindre le point Godwin, on ne citera pas les textes sur une Occupation

moi j’aimais bien sa coiffure et ses crobards qui rssemblait bien a sa prose..il a entretnu des rlations avec des bonnes dessinatrices..

restons scolaires en espagne:

« https://www.liberation.fr/livres/1995/01/05/au-debut-etait-la-cocotte-traite-de-cocotologiemiguel-de-unamuno-traite-de-cocotologie-presente-par-_121151/

« . L’essentiel du savoir cocotologique se trouve dans les «Notes», écrites avec une emphase ironiquement académique et attribuées par Unanumo à un certain don Fulgencio Entrambosmares qui est un personnage de l’un de ses romans ainsi que dans l’«Histoire», contenant plutôt, comme autant de métaphores, l’évocation de souvenirs d’enfance et d’âpres batailles d’infanterie et d’aviation cocotesques.

José Ortega y Gasset, l’autre grand de la pensée ibérique, a dit ceci d’Unamuno: «Quoique sa méthode ne m’attire pas, je suis le premier à admirer l’étrange attrait de sa figure, silhouette démesurée de mystique énergumène qui se dresse sur le fond sinistre et stérile de l’abrutissement péninsulaire…» Et Antonio Machado: «Dans notre monde intellectuel (1905), personne ne suscite autant la guerre que la savant Unamuno. Un esprit batailleur, expansif et généreux, habite cet homme quichottesque…» Quant aux manuels d’histoire de la pensée, ils présentent sa philosophie, inspirée de Pascal, de Spinoza, et de Kierkegaard, comme une critique radicale des insuffisances du

rationalisme et de l’idéalisme, et une valorisation «existentialiste» de l’individu concret, en proie à une viscérale «soif d’éternité» et immergé dans la douleur et les contradictions du «vécu». Les cocottes en papier, on le voit, n’apparaissent pas tout de suite.

Né à Bilbao le 27 septembre 1864, Unamuno fait ses études à Madrid et obtient son doctorat en 1884. Mais l’université lui fait mille tracas. Trop original, déjà plus savant que ses maîtres, peu respectueux des «auteurs au programme», sympathisant socialiste, rédacteur du journal la Lutte des classes, il n’obtiendra la chaire de grec, à Salamanque, qu’en 1891. La même année, Unanumo épouse Conceptión Lizárraga, qu’il avait secrètement choisie dès l’âge de 14 ans. Il aura d’elle neuf enfants. En 1897, il est atteint d’une maladie cardiaque dont il ne guérira jamais complètement et qui sera l’occasion d’une profonde crise religieuse, comme l’atteste son Journal intime (1),

Oui il vaut mieux respecter cet ordre.

Sinon on avale mal

..jme dmande si dédé n’est pas dans une cellule dormante despert en suicide assistée..je m’en vais faxer tout ça à la curie

la gauche n’a pas le monopole des chauds lapins

voila cque c’est que dlui avoir rtiré lmonopole du coeur qu’elle dirait bonne clopine..

et sans prétendre achever le débat:

Godard en question

Coulisses de l’entretien Godard-Zagdanski de 2004

Ce soir à 20H30 sur YouTube

https://youtu.be/avN4j5s7Qg4

Seront révélées des archives inédites, la correspondance par lettres et fax avec Godard, l’audio d’un entretien téléphonique avant la rencontre, etc.

Stéphane Zagdanski repondra aussi aux questions posées par « chat » durant le direct.

Il sera question de la forme (l’organisation de la rencontre) mais surtout du fond:

La mort dans l’œil, les rapports entre la Littérature et le Cinéma, l’antisémitisme et l’antisionisme de Godard, les Palestiniens, la Shoah, etc.

C’est lors de cet entretien avec Zagdanski que Jean-Luc Godard énonce pour la première fois PUBLIQUEMENT l’équivalence entre les « kamikazes » palestiniens et les morts de la Shoah. Zagdanski répond alors à cette abjecte comparaison avec fermeté et minutie (cf. la vidéo ci-dessous)

video :MAISON DE LA RADIO ET DE LA MUSIQUE – RADIO FRANCE

Jean-Luc Godard en question, par Stéphane Zagdanski

https://www.youtube.com/watch?v=avN4j5s7Qg4

Et pas de pensée pour les Parisiens qui ont subi en l’an 845 les raids des Vikings qui ont dévasté la ville?

sur la costabrava a boire des coups..ya pas de monopole quil dit pédro

à méditer pour comprendre la question DE MA¨TRE CHAROULET ET D’ autres »Si le monde, comme le pensait Galilée, est écrit en caractères mathématiques, la poulette en papier en est bien le dictionnaire! Et dire que certains commentateurs ont vu en Unamuno un critique de l’esprit de système, de l’ordre rationnel, de l’abstraction des sciences, alors que tout le Traité de cocotologie montre à quel point de vérité mathématique aboutit l’étude de la cocotte, même vue de profil de cette cocotte sous laquelle Unamuno, enfant, collait par les ailes une mouche qui la faisait, vvrrmm, s’envoler.

pour unamuno né à BILBAO/

3Le bal à Bil à Bilbao Bilbao Bilbao

Aujourd’hui tout est repeint tout est décent

Plantes grasses et glaces ordinaires

Ordinaires, ordinaires

Comme dans tous les autres établissements

Mais si vous venez à passer ce jour là

Ça vous plaira peut-être bien on ne sait pas

Moi ça ferait de la peine on peut plus rigoler

Y’a plus d’herbe sur le parquet, la lune verte elle a fait ses paquets

Et pis la musique là vraiment, on a honte pour son fric

Joe rejoue la musique de ce temps-là.

Source : LyricFind

https://www.google.com/search?q=bilbao+chanson&rlz=1C1CHBD_frFR1012FR1013&oq=bilbao+chanson&aqs=chrome..69i57j46i512j0i512j0i22i30l3.7903j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

réfugiés espagnols

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_d%27internement_fran%C3%A7ais#:~:text=Un%20camp%20d'internement%20fran%C3%A7ais,%C3%A0%20la%20guerre%2

Des camps de concentration franquistes ont existé en Espagne de 19361 à 19472, d’abord dans le contexte de la guerre d’Espagne, puis comme instrument de répression de la dictature franquiste. Ces camps étaient placés sous la direction du Service des colonies pénitentiaires militarisées (Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas).

Parmi les 180 camps de concentration ayant existé en Espagne franquiste, on peut citer :

le camp de Los Merinales à Dos Hermanas (Province de Séville);

le camp de La Corchuela, également à Dos Hermanas ;

le camp d’El Palmar de Troya à Utrera (Province de Séville)

le couvent Hostal San Marcos de León, où environ 7 000 hommes et 300 femmes furent détenus entre 1936 et 1939 ;

le camp de concentration de Miranda de Ebro (Castille-et-León);

le camp de concentration de Castuera (Estrémadure);

le camp de la péninsule du Levant à Majorque ;

le camp de Formentera ;

les camps de La Isleta et du Lazaret de Gando à Las Palmas de Grande Canarie ;

le camp de la Chartreuse de Porta Coeli (Province de Valence)

le camp de Los Almendros (Province d’Alicante) ;

le camp de concentration d’Albatera (Province d’Alicante);

le camp de el Pasaje Camposancos, A Guarda ;

le camp de Ronda Province de Malaga;

le camp de Betanzos, ancienne tannerie où fut détenu Vicente Ferrer ;

le camp de Horta, à Barcelone ;

le camp de Poblenou, à Barcelone ;

le camp du Monastère de Corbán à Santander.

wiki

j’ai dû les chercher pour une émigrée d’ESPAGNE avec son père

Communément appelée Valle de los Caídos, la réalisation de ce monument religieux a été commandée par le général Francisco Franco, chef (Caudillo) de l’État espagnol de 1939 à 1975, pour rendre hommage aux « héros et martyrs de la Croisade », désignant par là les combattants nationalistes morts pendant la guerre d’Espagne (1936-1939)1.

Par la suite, en 1958, le Caudillo décida d’en faire un mausolée pour l’ensemble des combattants morts de la guerre civile y compris les combattants républicains, pourvu qu’ils fussent catholiques. Ainsi, près de trente-cinq mille combattants, principalement des nationalistes mais aussi des républicains, reposent dans la crypte, non loin de la nef centrale où sont situées les sépultures de Francisco Franco (entre 1975 et le 24 octobre 2019, date de son exhumation) et du chef de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera.

Le monument reçoit près de 450 000 visiteurs par an.

La loi sur la mémoire historique du gouvernement socialiste de José Luis Rodríguez Zapatero prévoit de dépolitiser le monument afin de le consacrer uniquement à sa vocation religieuse.

valle de los caidos

Dans les geôles franquistes, deux étudiants rebelles refusent de se laisser voler leurs plus belles années.

Los años bárbaros

les étudiants:

Parmi eux, se trouvent l’écrivain Manuel Lamana et Nicolas Sánchez Albornoz, deux étudiants, condamnés aux travaux forcés pour avoir tracé des graffiti sur les murs de l’université en 1948,

excuses le film est de COLOMO SIGNALE PAR TELERAMA

En septembre

Parmi la chaleur accablante

Dont nous torréfia l’été,

Voici se glisser, encor lente

Et timide, à la vérité,

Sur les eaux et parmi les feuilles,

Jusque dans ta rue, ô Paris,

La rue aride où tu t’endeuilles

De tels parfums jamais taris,

Pantin, Aubervilliers, prodige

De la Chimie et de ses jeux,

Voici venir la brise, dis-je,

La brise aux sursauts courageux…

La brise purificatrice

Des langueurs morbides d’antan,

La brise revendicatrice

Qui dit à la peste : va-t’en !

Et qui gourmande la paresse

Du poëte et de l’ouvrier,

Qui les encourage et les presse…

« Vive la brise ! » il faut crier :

« Vive la brise, enfin, d’automne

Après tous ces simouns d’enfer,

La bonne brise qui nous donne

Ce sain premier frisson d’hiver ! »

Paul Verlaine – Poèmes divers

La lettre de Truffaut confirme quel sale type était Godard. Pourtant si je pensais que c’était un génie, cela ne changerait pas mon opinion. Pas plus que les ignominies proférées par Céline m’empêchent de le considérer comme un génie littéraire, peut-être indépassable, du 20ième siècle.

Bloom , vous dites plus haut ; «Le cinéma hollywoodien dans sa presque totalité est de la propagande, Baroz. Idem pour la peinture des Norman Rockwell, Warhol, Lichtenstein, etc….

Dans les années 50, la CIA a discrètement soutenu l’art abstrait, « pilier de la liberté » disait Eisenhower, […].

il ne faut omettre de dire que ce soutien à la peinture abstraite a été un changement de cap complet ; jusque pendant les années 40, l’art moderne était considéré par l’administration et les politiques au pouvoir comme des productions marxisantes (pour simplifier) et combattues par le maccarthysme au même titre que les personnalités et les œuvres trop indépendantes du système de production hollywoodien. Il faut observer que cette ouverture touchait à une production artistique essentiellement individuelle et pas cet ensemble de production hollywoodien, ultra capitaliste, et de très grande diffusion.

Par ailleurs, mettre dans le même sac de la propagande Norman Rockwell et Warhol ou Roy Lichtenstein est une simplification abusive. Norman Rockwell a bien été un illustrateur de l’american way of life alors que Warhol ou Roy Lichtenstein se sont appuyés sur des images stéréotypes pour développer un pop art qui avait bien une valeur critique des fondements du système américain (sans le dynamiter, il faut bien le reconnaître).

la CIA a discrètement soutenu l’art abstrait, « pilier de la liberté » disait Eisenhower

keupu..quand ça a été vraiment acté par l’angliche..suite aux liens aphérants..au gardianne..le squadriss a dit que c’était du baratin fsb poutinien..quen bref laméricain a toujours été boanard avec le marchand dart italien..qu’était pas du tout une raclure de bidet

Pourtant si je pensais que c’était un génie, cela ne changerait pas mon opinion

c’est comme keupu quand qui croit faire lmalin..ça change pas lopinion de même meussieu courte sur son cas dabruti phini

Voici venir la brise, dis-je

en mreservant un grand coup d’absynthe jamais malade pendant lhivers qu’il dit a poutine..

nazi radioactifs ou nazi nucléaires..les curés pour le moment sont hattentiss baroz..purple rain

La lettre de Truffaut est extraite du livre « Correspondance », publié en 1988, quatre ans seulement après le décès précoce du cinéaste, dans une édition établie par Gilles Jacob et l’ami et scénariste de Truffaut Claude de Givray, avec un avant-propos de… Jean-Luc Godard.

Paix à leurs cendres, il nous reste leurs pellicules !

« un grand coup d’absynthe jamais malade pendant lhivers »

Les dix dernières années de sa vie, Verlaine, mort à 51 ans, a fait de nombreux séjours à l’hôpital où, allongé dans son lit, il se conduisait comme à l’hôtel, lisant, écrivant, fumant sa pipe et recevant sa cour d’admirateurs : ses maîtresses ramassées sur le trottoir, les jeunes aspirants poètes…

« Or çà, mes hôpitaux de ces dernières années, adieu ! sinon au revoir ; alors, salut ! en tout cas ; j’ai vécu calme et laborieux chez vous. »

Ruiné depuis la mort de sa mère, souffrant de nombreux maux (ulcères, syphilis…), Paul Verlaine (1844-1896) vit ses dix dernières années entre l’hôtel et l’hôpital. Il y multiplie les séjours, commence par Tenon, finit par Bichat, fréquente entre-temps Cochin, l’asile de Vincennes, Saint-Antoine, Saint-Louis, préfère Broussais. Dans ses chroniques de la vie hospitalière, le poète se mue en prosateur d’un quotidien rugueux.

https://www.fayard.fr/1001-nuits/mes-hopitaux-9782842057596

il nous reste leurs pellicules

Changez de shampooing dear Baroz, Jacob a enterré les deux et garde le goût de Cannes

Certes, Phil, mais la nécrologie de Jacob de Cannes a déjà été publiée dans « Le Monde » !

https://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2014/05/26/gilles-jacob-cannes-d-un-siecle-a-l-autre_4425236_766360.html

Je suis triste de découvrir le Godard dépeint par Truffaut. J’espère surtout qu’il a pu prendre un jour conscience de ce qu’il avait fait, plus ou moins volontairement.

Il serait difficile de récupérer Pollock, Rothko ou De Kooning au profit d’une idéologie politique autre que la liberté de penser et de créer, mais c’est vague…

Quant à Rockwell, Warhol ou Lichtenstein, sous des formes différentes, ils illustrent le rêve américains, sans plus de dimension critique chez les deux derniers que chez le premier, peut-être même moins (le message anti raciste de Norman Rockwell est parfaitement clair).

Ne sois pas triste, D., regarde plutôt le générique de Godard, sur l’un de ses meilleurs films, sinon le meilleur, sur la jeunesse des années yéyé : vachard et frais à souhait !

« Masculin Féminin » (1966) de Jean-Luc Godard, avec Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya et Marlène Jobert.

https://www.bing.com/videos/search?&q=masculin+féminin+godard&view=detail&mid=4546CE6329E418244A8B4546CE6329E418244A8B&form=VDRVSR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmasculin%2Bf%25c3%25a9minin%2Bgodard%26FORM%3DHDRSC3&ajaxhist=0

Je suis triste si je veux, Jazzi. De quoi je me mêle ?

Où est passé renato ? Il a mangé trop de macaroni ?

Ou trop de parmesan sur son macaroni à la Bolognaise. Je ne sais pas, moi. J’essaye d’imaginer.

renato il tente de voir s’il peut encore grimper au sommet d’une montagne, D. !

Il veut grimper au sommet de Poutine ?

@jazzi

oui Jazzi Masculin féminin est un excellent film,du Godard intelligent et intelligible.

Une oeuvre qui, avant le coup de tonnerre de 68, est déjà lucide sur les aspirations des jeunes et leur indéniable malaise en face des tentations contradictoires que leur inspire une société qui change, et où ces enfants de Marx et de Coca-Cola ne savent pas où est leur place

Comme si ça avait changé 55 ans plus tard…

Ces enfants de Mélenchon et de Macron

Ce soir je mange un tiramisu de lieu jaune.

Je mets une couche de pain de mie, j’imbibe de Ricoré fort, je dépose une couche épaisse de purée de lieu cru (sans les arrêtes ni la tête, mais avec les oeufs s’il y en a), puis de la chantilly en bombe et enfin du Nutella et du chou rouge râpé.

C’est une recette italo-portugaise que j’ai adaptée librement.

@où ces enfants de Marx et de Coca-Cola ne savent pas où est leur place

S’il faut poursuivre sur le plan des généralités, ils surent, brièvement, sans doute trop brièvement, où leur place n’était pas … et pourtant, il faut croire que le poids de la tradition a eu raison des aspirations émancipatrices de la plupart … il faut bien que jeunesse se passe, n’est-ce pas ? … bref, pour reprendre le fil d’une discussion récente qui s’est tenue en ces murs et prendre le contre-pied des ayatollahs de tous ordres : « Il ne faut pas agir et parler comme les enfants de nos parents » (traduction de Marcel Conche)

LACONISME

Le ministre de la Justice, on le sait, fut d’abord avocat. Ce n’est pas le meilleur avocat français, mais il fut surnommé « Acquittator », car il obtint, en cour d’assises, une foule d’acquittements pour des mis en cause qui paraissaient parfois très mal partis. Je ne suis ni magistrat ni avocat, mais amateur d’éloquence judiciaire, j’ai pu en cour d’assises à La Réunion entendre sa plaidoirie. Les murs en tremblent encore, tant il tonnait à la barre.On l’aime ou on ne l’aime pas, en tant que ministre de la Justice. C’est lié très souvent à la position politique de chacun. Les partisans du chef de l’Etat et/ou du gouvernement l’apprécient plus en général que les partisans de M. Zemmour ou de Mme Le Pen.

Cela dit, ce ministre vient d’accorder un entretien à un journaliste.L’entretien a été publié dans la version provinciale du « Parisien », que je continue à appeler ainsi bien que la direction ait voulu l’appeler « Aujourd’hui en France ». C’est long, mais il y a une raison commerciale : imaginez quel succès, par exemple à Marseille, aurait un quotidien qui s’appellerait « Le Parisien ».

Dans cet entretien, la plus longue question du journaliste a 38 mots . Elle se termine par ces mots : « Un commentaire? »

Réponse de l’ancien grand ténor du barreau, dont l’éloquence fut si efficace :« Non. »

@Ce soir je mange un tiramisu de lieu jaune

De la montée en puissance des forces et de la mobilisation des réservistes expérimentés ; au nombre de 300 000 (sur un potentiel global de 25 millions), avec effet immédiat, conformément au plan

certes, cl., m’enfin tous ces peintres US…, sans Léo Castelli, n’eussent jamais vraiment percé dasn le monde… tout comme ce petit français intranquille, sans Fabrice A. (à Paris) puis Léo C. (à NY), intrigué par ce GG à contre-courant puisant chez Velasquez, etc.

Bàv,

L’important c’est la reproduction nuancée qu’il dit Warhol

Tu vois, JB, Charoulet est comme toi un lecteur du Parisien ! Tu te sens flatté je suppose.

Aucun marchand d’art, si exceptionnel soit-il, ne peut transformer durablement du plomb en or, JJJ. C’est dur pour nous, mais il faut admettre que la création picturale a en grande partie traversé l’Atlantique après WW2…

Cola-Vodka, somme toute…, comme disait Lewinson Charles en son temps. Bàv,

Garouste se laissant aller à lui-même, oui. Garouste illustrant à longueur de toile les cours du Rabbin Ouaknin, c’est , me semble-t-il,nettement moins bon…

Le lettre Truffaut à Godard est très intéressante. Truffaut, cela se voit dans son cinéma, était un être franc et simple, et profondément altruiste. Il ne pouvait qu’être choqué par un Godard qui se comportait comme un génie, qu’il était. Ce faisant, Truffaut fait là, sans haine et sans rancune, un portrait peut-être exact de Godard. Et si Godard avait été réellement comme ça ? Rien ne nous prouve le contraire. Certes, ce n’est pas mon Godard, mais, même si j’ai pu l’approcher une fois lors d’une conférence, je n’ai pas connu Godard personnellement. Mon Godard est un Godard de spectateur plutôt ébloui par ses films. Je n’étais pas de la génération pour laquelle Godard était le plus con des Suisses pro-chinois. Mais j’aime plutôt « La Chinoise », sans être maoïste, bien que lecteur du Petit Livre rouge de Mao Zedong, mon livre de chevet. Pour en revenir à Truffaut, c’était un être moins compliqué que Godard. Il privilégiait les rapports humains, dans sa vie et sur l’écran. Evidemment, tout le cinéma de Godard est fondé aussi sur la communication entre les êtres humains, et peut-être avec Dieu. La pensée de Truffaut n’avait pas une telle ampleur, et ne pouvait rivaliser avec celle de Godard. On peut dire que Truffaut ne voulait pas comprendre cela ; le génie de Godard, dans sa vie et dans son oeuvre, lui est donc resté étranger. Une telle lettre arrive à point nommé. Godard accepte qu’elle soit publié plus tard, car peut-être la trouve-t-il élogieuse. A ses yeux, Truffaut fait son panégyrique de lui, Godard, en artiste fou, inspiré, génial, provocateur, démiurge, etc. Godard a probablement trouvé cela flatteur. Et vrai. Il faut donc partir du principe que tout est authentique, foncièrement, dans cette lettre. On tombe ici sur le problème de la vérité. — Cet après-midi, je suis allé revoir « Rashomon » de Kurosawa, au cinéma. Merveilleux film, qui montre que l’homme ne touche presque jamais à la vérité, et qu’en tout cas elle doit être constamment remise en cause. Ce film n’a pas vieilli, et se conclut par une aspiration à l’humanisme qui fait chaud au coeur. La nature humaine est perverse, mais certains êtres humains sont là pour racheter l’humanité entière. En 1950, cinq ans après la fin de la guerre, cette oeuvre japonaise indique un renouveau, une renaissance, qui néanmoins n’effacera pas quelque chose comme les millions de morts des combats, et la Shoah. C’est à cela qu’il ne faut pas arrêter de penser, et, à des titres divers, Godard et Truffaut l’ont fait. Tous les deux ont accompli un vrai cinéma post-apocalyptique, et c’est pourquoi ce cinéma-là nous parle autant encore aujourd’hui. Bonne soirée.

qui a dit « hallah faim deux çavit Hitchcock navet pu d’cheveuz, mèzeurzement y nous restè sesses pélycules » ?

le style donne une indication sur la réponse.

Euh… keupudlahairedéhell ?

Modes masculines

Il y a eu des époques où tous les hommes portaient des chapeaux , des époques où tous les hommes avaient une moustache, des époques où tous les hommaes portaient des cheveux longs, des époques où tous les hommes portaient des barbes…En France, en 2022, la barbe revient en force. Ce soir, sur une chaîne d’information continue, je vous un défilé de têtes actuelles ( des politiques, des animateurs , des commentateurs…) avec des barbes, non pas longues comme à d’autres époques, mais clairsemées, ou d’une semaine. Pourquoi cette épidémie ? Mystère. Je ne sais.

Je me rase chaque matin et l’épidémie ne m’a pas touché.

A la bonne heure.

Moi je sais : c’est écrit dans les astres.

Un point c’est tout. Quand le 11ème anneau de

Saturne aura retrouvé sa stabilité, tous les anciens barbus se seront rasés.

Bérénice, qui est une femme à barbe, attend que ces temps viennent. Ou adviennent.

@closer

Voyant votre pseudo, je me rappelle que je voulais vous remercier , mais je ne sais plus pourquoi.

Touchant le « Parisien » dont vous venez de parler, je dois corriger votre assertion. Je ne lis pas « Le Parisien », je l’achète pour jouer chaque jour un cheval gagnant sec dans la course du quinté, pour voir le programme télé, et, de temps en temps, pour lire un ou deux artticies, parfois zéro, et pour la raison principale suivante : il ne coûte en province qu’un euro soixante. Il y a eu une augmentation : avant, c’était 1 euro cinquante.

Dans le foulée, le seul hebdo que j’achère est « Le

Canard enchaîné », lui aussi pas cher : un euro cinquante, qui me donne pas mal d’infos en politique intérieure, sans pubs, sans photos en couleurs, sans fautes d’orthographe et avec un excellent papier d’Anne-Sophie Mercier, meilleure plume du « canard ». Le dernier sur le leader d’extrême droite suédois est tellement bon que je viens de la louer sur Facebook et lui demande de me l’adresser par émile, pour diffusion. Elle m’a dit oui.Voilà. Vous asavez tout de mes relations avec la presse. En ce moment je lis un des meilleurs écrivains français vivant, la plume à la main, en notant comme à l’accoutumée ses nombreux bonheurs d’expression dans un gros cahier à spirales et avec trente dictionnaires devant moi. Il archaîse parfois (« au suprême », « s’impatronise », « outrément », »d’abord que », »les entours », »tumultuaire », » un ambigu de …et de… ».. Mon Cayrou et mon Dubois et Lagane ne sont pas de trop. Bonne nuit.

Bonne nuit, Closer. Faites un gros dodo.

Ah, Phil, je voulais bous remercier, seulement je sais pu pourquoi. Merci encore. Vraiment.

Un exemplaire de presse de l’Etranger de Camus, chez Gallilard Nrf, daté de 1942, se vend aujourd’hui 23000 euros.

Non seulement Castelli mais aussi son ex Ileana Sonnabend, puis il y avait Virginia Dwan (di côté du Pacifique) … et d’autres, naturellement.

22.9 — 7.13

J’arrive encore à grimper, donc tout va bien.

Bonne ascension, dear Renato, gare à la descente.

« Dans la vie on descend, on descend toujours » Céline

Toujours très vigilant lors des descentes, Phil, car déjà que j’arrive à tomber dans les escaliers !

https://erenatornasabbia.blogspot.com/2022/03/essere-di-fretta-e-cadere-dalle-scale_24.html

Vous avez dérapé sur la pointe de Hongrie, dear Renato, cela arrive.

2003. Bénédicte Martin, auteure d’un recueil de nouvelles érotiques (Warm up, Flammarion) accuse Patrick Poivre d’Arvor d’une agression sexuelle commise (novembre 2003) dans le bureau de ce dernier (TF1). Elle alerte immédiatement son éditeur : Frédéric Beigbeder.

Selon elle, Beigbeder aurait alors explosé de rire : «C’est normal, tu es une fille.» Michel Houellebecq qui passait par là aurait demandé ce qui se passait. «Il se passe que PPDA a essayé de sauter Bénédicte», aurait répondu Beigbeder. Et Houellebecq de conclure : «Rien ne change alors.»

Libération (mardi dernier) a relaté cette rencontre de 2003 entre Bénédicte Martin et Beigbeder et a tenté de prendre contact avec celui-ci . Aujourd’hui, il adresse ce texte au journal :

«Je n’ai aucun souvenir de la conversation de 2003 que Bénédicte Martin relate dans “Libération” de mardi matin. Cela ne signifie pas qu’elle est imaginaire. Si quelqu’un a fait du mal à Bénédicte, il est important que la justice fasse son travail. Quant à moi, je suis désolé si je n’ai pas réagi en 2003 comme je le ferais aujourd’hui. J’étais très con à cette époque mais cela, nous le savions tous déjà.»

Pour ma part, je trouve que le mot « déjà » n’est pas à la bonne place. « J’étais [déjà] très con à cette époque… » me semble plus pertinent.

« déjà » n’est pas à la bonne place. « J’étais [déjà] très con à cette époque… » me semble plus pertinent

chtavais dit que rien ne change..on va chez toi ou chez moi qu’il dirait houelbèque

« Dans la vie on descend, on descend toujours » Céline

faut sla couler comme la lys à perdu..partir de zéro..les parisiens que c’est que des péteux

Pourquoi cette épidémie ? Mystère. Je ne sais

le mocassin à pompon revient alesquia..la barbe n’y résistera pas..une idée comme ça

« J’étais [déjà] très con à cette époque… »

Le déjà signifie qu’il l’est toujours, aujourd’hui, Alexia.

Sinon, sans ce déjà, cela voudrait dire qu’il ne l’est plus.

Garouste se laissant aller à lui-même, oui

mette ses copins dans les apotres..mais du coup elles sont où les copines..je vais chez lui quelle dit alesquia..pour pas changer

Aucun marchand d’art, si exceptionnel soit-il, ne peut transformer durablement du plomb en or, JJJ. C’est dur pour nous, mais il faut admettre que la création picturale a en grande partie traversé l’Atlantique après WW2…

faut des bayonnettes qu’il dit keupu..reuzment ya un roc dans la tempête..c’est lui

Jazzi n’a pas retiré ses bouchons… d’oreille.

Sans doute pour avoir mis le lien avec le discours de Seguin, P. Charoulet…Mais il y a toujours une bonne raison de me remercier. Tout le monde devrait le faire ici.

Il serait difficile de récupérer Pollock, Rothko ou De Kooning au profit d’une idéologie politique autre que la liberté de penser et de créer, mais c’est vague…

chtement pour ça qu’on les récupère..banane..15 pollock 30 rotko chez ton cardiologue..et tu te dis ça doit être un italien suisse..ou le contraire..qui monte..ses honoraires..en se donnant un assent de boston..à partir de là tout lmonde y descend..circulez c’est une affure qui roule sur le plat sans toi..tocard

La transmutation du plomb en or par la pierre philosophale est une réalité, pas seulement relevant du symbolisme.

hassez de réalisme dédé..fais nous rêver

Bang! Bang! Bang!

Bang! Bang!

Bang ! Bang !

Bong!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!

Bang! Bang! Bang!

Bang! Bang!

le poparte est dabord angliche langoncet..et la reine en pête dans son coffine

a moi le pompon:

de marin !

A l’époque, le béret, appelé bachi, était tricoté d’une seule pièce.

Lors de la confection, il restait bien souvent un seul fil de laine sur le sommet du chapeau. Créer un pompon était donc une façon de terminer l’ouvrage. Cette couleur rouge était en outre bien visible si le marin venait à tomber à la mer.

Aujourd’hui, les pompons sont ajoutés aux bachis a posteriori et répondent à des normes très précises. Le Commissariat de la marine impose en effet qu’il mesure 8 cm de diamètre et 25 mm de hauteur, pour un poids de 14,10 g.

mais BACHIBOUZOUK est une société de production fondée en avril 2015 par Laurent Duret. Elle produit des programmes documentaires de qualité, expérimente des nouvelles formes de narration et souhaite, avant tout, s’ouvrir au monde, avec sourire et curiosité, pour mieux le comprendre.

exemple de production bachibouzouk

Histoire(s) du journalisme, du reporter aux fake news

Un projet de série de 4×52’ écrite par Bruno Masi

https://www.bachibouzouk.net/portfolio/histoires-du-journalisme-du-reporter-aux-fake-news/

hier, j’ai bavardé avec un marin (à la retraite) qui avait passé toute sa vie en mer;c’est son frère,allègre danseur de 80 ans , et qui parle de sa culture érotique avec une rude verve-je n’en savais pas tant-qui nous l’a présenté;

Richard Hamilton

A Paris, la mauvaise gestion de la municipalité s’accompagne désormais d’une dégradation des services de la RATP.

Dur, dur de circuler dans la capitale !

https://www.leparisien.fr/video/video-jai-du-reprendre-la-voiture-ca-va-plus-vite-que-le-bus-la-colere-gronde-chez-les-usagers-a-paris-20-09-2022-2NMZUWXSDFA5RL6I3DSGTZXKSA.php

Mais celui que beaucoup (moi aussi) tiennent pour le précurseur du pop art c’est lui :

https://lesempio.blogspot.com/2012/05/kurt-schwitters-for-kate.html?q=kurt

Eh oui Jazzi, ils ont réussi à bousiller la vie des parisiens en 25 ans à peine. Au départ pour satisfaire un électorat jeune, marginal et boboisé. Qui aujourd’hui commence à se retourner et montrer les dents, car passé à la génération supérieure.

J’aimais beaucoup Paris mais je l’ai fuit pour Chaville.

Traverser

ne vous inquiétez pas, ce ne sera aucun des trois bookmakerisés sur le dernier touite de l’RDL (MH, SR, AE). Une poétesse et musicienne ukrainienne, genre Bob Dylane, plutôt.

j’étais déjà con, une belle formule pour « moi aussi »

@ jzmn, ZONE CRITIQUE recrute des critiques de cinéma bénévoles, en leur offrant toutes les places gratuites voulues… Cela ne vous dirait pas ? Bàv

https://mail.ovh.net/owa/projection.aspx

@ jzman erreur supra, oups…

La rubrique cinéma de notre revue s’étend et nous cherchons des rédacteurs bénévoles pour rédiger régulièrement des critiques, assister à des projections presse et réaliser des entretiens avec des réalisateurs.Vous êtes de jeunes cinéphiles avides de découvertes et animés par un désir d’écriture, alors contactez-nous à l’adresse suivante : cinema@zone-critique.com

je trouve que le nouvel animateur de LGL a l’air en permanence drogué on ne sait trop à quelle substance. Les yeux ne trompent pas, rouges et mi clos. Il doit lire ses fiches. Il n’était pas très bon au milieu de toutes ces féministes. On ne sait d’ailleurs pas ce qu’il pense de son collègue PPDA. Il parait souvent à côté de ses pompes dans ses relances un peu laborieuses… Cela dit, quand on a fait pas mal de radio, il n’est pas facile non plus de faire de la télé, croyez en mon inexpérience… Bàv

Merci, JJJ, mais je ne suis pas un « jeune cinéphile » et pour ce qui est du bénévolat, j’ai déjà donné !

Je suis plutôt adepte du « Tout travail mérite salaire »…

Vous êtes de jeunes cinéphiles

tu dvrais donner des bonbons et sucette gratos..ça pacadgerait avec la rime riche

« Tout travail mérite salaire »

dpuis la sortie des husines lumières à lyon on a pas hévoluer d’un cents qu’il dit baroz

j’étais déjà con, une belle formule pour « moi aussi »

mitou couocoué frait plus classieux qu’elle dit alesquia

le précurseur du pop art

c’est pas pasque kurt schwitters était un vrai marrant..une perf époustouflante pour un hallemand..que le pop l’est..sinon mettons oldenbourg le mouvement pop est aussi sinistre et morbide qu’un magasin au delà de mettons..10mn..c’est comme baroz aime telment l’usine..qu’il y entre pour faire la vedette en sortant

Just what was it that made yesterday’s homes so different, so appealing? de Richard Hamilton…

Ils sont jeunes, beaux et intelligents, JJJ.

Ils n’ont pas besoin d’un vieux qui était déjà con à leur âge !

C’est une sorte de République des Arts très réussie…

https://zone-critique.com

Richard Hamilton…

la charge a été vite oubliée..un peu grundge ptête

https://www.youtube.com/watch?v=3mbBbFH9fAg

haprés varol est pus qu’un pompier qui sort dla factory pour sfaire filmer entrant au bacroume qu’il dirait dirfilou

jeunes, beaux et intelligents, JJJ

pour du film dicipi numérique politico-pleurnicherie ou du vrai cinéma 35 de leurs daddies ?

@ M Charoulet

votre « Cayrou »,ecrivez vous, vous assiste dans l’exploration de toutes les subtilités que vous rencontrez dans la lecture du roman dont vous indiquez les trouvaillesde vocabulaire

Quel est le titre de ce precis de grammaire et/ou de vocabulaire ?

De Cayrou en effet je ne connaissais que le manuel dans lequel j’ai appris la grammaire latine quand je suis entrée en sixième il y a très longtemps dans l’autre siècle

@jazzi

le reseau des bus aete totalement disorganise par les amenagements apportés en avril 2021

en voulant allonger les lignes les concepteurs de cette reforme ont multiplié sur chaque ligne les chances pour chaque bus de tomber dans un d’embouteillage :

Resultat pour les bus que je pratique le plus (21 et 91) et qui etaient frequents et reguliers quand leur trminus etaient respectivement gare Saint lazare et gare de Lyon des attentes qui peuvent atteindre 20 minutes, suivies du passage presque instantané de trois bus quasiment vides

DHH

Je m’empresse de vous répondre. Moi aussi j’avais eu un Cayrou pour apprendre le latin en 6e.

Dans le cas d’espèce, il s’agit de ceci :

CAYROU (Gaston), Dictionnaire du français classique. la langue du XII e siècle, 767 p.

En prime ceci :

DUBOIS et LAGANE,Dictionnaire de la langue française classique, Belin.

Quand je dis que mon auteur actuel archaïse parfois, il ne va pas jusqu’au moyen français et encore moins à l’ancien français. Il puise dans les auteurs du siècle de Louis XIV. Il n’a pas tort.

ERRATUM

@DHH

Ligne 4: Veuillez lire « XVII » et non « XII ».

On ne se relit jamais trop.

DHH, 800 postes de conducteurs de bus non pourvus.

Travaux multiples, embarras omniprésents de la circulation, embouteillages constants, agressivité des passagers mécontents et dont certains sont des non payants + salaires peu motivants…

Plus personne ne veut être conducteur de bus et on les comprend.

Dans une ville qui combat les voitures individuelles, il ne nous reste plus que le vélo, la trottinette ou… nos pieds.

Et encore !

https://www.lelezarddeparis.fr/pietons-circulez

Ceux qui pensent que Rushdie auraient dû recevoir le Nobel avant la tentative d’assassinat n’ont pas tort, mais ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas le lui décerner cette année. Bien au contraire.

Et Houellebecq, qui a dit que l’Islam était la religion la plus con du monde, il a pas eu de fatwa, Bloom !

Tweet

Un peu d’histoire. Quelques jours avant l’attribution du prix sa cote était passée de 100/1 à 10/1

https://www.slate.fr/lien/44603/nobel-litterature-bob-dylan-paris-critiques

@DHH

quand je suis entrée en sixième il y a très longtemps dans l’autre siècle

C’est aussi avec ce CAYROU que j’ai appris la grammaire latine; et dont j’ai appris tous les exemples par coeur; mais c’était en 4ème;

sur le tweet Marx, je signale

« William Marx : D’un ciel à l’autre, nos mondes relatifs »

https://zone-critique.com/2021/04/15/william-marx-dun-ciel-a-lautre-nos-mondes-relatifs/

@Monsieur Charoulet

Merci

Plus encore, peut-être, que de chercher à redécouvrir les mots du français classique disparus aujourd’hui, je crois que nous devons etre attentifs aux evolutions de sens que certains mots du langage courant ont subi depuis l’âge classique , au point que beaucoup de français d’aujourd’hui ne comprennent pas des expressions qui figurent dans Corneille ou Racine

ils pensent pyromane de celui qui est » brûlé de plus de feux qu’il n’en allumait »,ils trouvent normal que seul dans le desert Antiochus s’ennuie un peu ;et que vient faire l’absence d’honneur dans le sort du cadavre d’Hector traîné autour des murailles ? Que signifie déshonorer une couche? que signifie etre comprend-ont le sens dans la bouche de Chrysale du mot fidèle pour caractériser une servante ?

On risque aujourd’hui ne pas comprendre le sens qu’a le mot « soins » dans le lamento de Berenice: »mais quelle est mon erreur et que de soins perdus!

Et que veut dire don Diegue à son fils ,lorsqu’il lui demande s’il a du coeur?

J’imagine que les livres que vous citez abondent en exemples de ce type

Bang!

“The day Bob Dylan visited the Factory and had his Screen Test shot is a fabled episode in the lore of the Warhol 1960s, most notably as the occasion when Warhol gave Dylan a silver Elvis painting, which Dylan later gave to his manager Albert Grossman in exchange for a couch. Bob Dylan had significant connections with a number of people at the Warhol Factory; he was a friend of Barbara Rubin’s, who introduced him to Allen Ginsberg; he wrote a song for Nico, ‘I’ll Keep It with Mine’, which she later recorded. His manager Bob Neuwirth encouraged Edie Sedgwick’s defection from the Factory at the end of 1965… and he was also friends with Patrick Tilden-Close, the star of Warhol’s 1967 film Imitation of Christ.”

https://miro.medium.com/max/640/1*CwKrw8G6UiPLHQ4L3Tt4SQ.jpeg

0et alii

Les exemples par coeur c’etait un imperatif pour nôtre prof de sixième et cinquième, de sorte qu’en fin d’anée et pour les siècles des siècles la totalité de la grammaire latine dans ses replis les plus complexes s’etait installée dans nos memoires.

Peut etre avons-nous eu la même prof; la mienne a fini sa carriere à Paris,à Helene Boucher a partir de la fin des années 50

Avez vous frequenté ce lycée à cette époque?

@ DHH

CAYROU EST ENTRE DANS MA VIEquand j’étais à fontainebleau;mon professeur s’appelait Mademoiselle (ça se disait alors!) HANNO ORTHOGRAPHE? c’était un excellent professeur;elle nous emmenait dans le parc du lycée -on y travaillait tres bien-et parfois on avait cours dans une classe invraisemblable qui tombait en ruine;

au week end, elle reprenait le même train que moi pour PARIS.

C’EST ELLE QUI ETAIT NOTRE PROF DE FRANcAIS , donc poésie apprise par coeur, et « si c’était à refaire, je referais ce chemin »

Ballade de celui qui chanta dans les supplices ARAGON https://www.bacdefrancais.net/ballade-de-celui-chanta-aragon.php#texte

elle qui nous initia « à la bibliothèque » , et nous emmena au théâtre; ma dette est immense envers elle

Moi je veux bien être conducteur de bus.

Et attendez voir quand les JO de 2024 seront passés. Vous allez voir, parisiens et parisiennes propriétaires,votre taxe foncière multipliée par 2 ou 3.

L’argument qu’on vous donnera : si vous êtes propriétaires c’est que vous avez des sous. Logique. Surtout pour les jeunes couples de classe moyenne endetté par leur emprunt sur 30 ans. Logique. On pourra même songer pour eux à descendre le seuil d’assujetissement à l’IFI, histoire de les noyer plus vite. Logique. Après tout pourquoi sont-ils propriétaires ? Pour léguer un patrimoine à leurs enfants ? Eh pi quoi encire ?

Moi je veux bien être conducteur de bus

chtement dans mon bistrot y’en a un qui veut faire maçonnerie.. »6 mois de formation 2500balles et je peux fumer des pètes sans aller en taule »..la prochaine fois que je le vois je lui dirai que sil fume tout il paira pas lifi..en revenche je vais pas lui dire que ses chances d’avoir le nobel auront augmenté..il pourrait mal le prende

Dans une ville qui combat les voitures individuelles, il ne nous reste plus que le vélo, la trottinette ou… nos pieds

barozy n’en a rien à péter des cudjatte..m’étonne pas dlui..que dla ligne politique nazidrogué a sniffer sur lézardanlusine

Moi je veux bien être conducteur de bus

pour le nobel tu peux t’assoir dsus et faire vroumvroum dédé

@tu peux t’assoir dsus et faire vroumvroum

Qu’il dit le Poutine à ses paquets de déserteurs … en attendant de se faire renverser ; le syndrome de Saddam

Avec tous ces oligarques dans leurs petits souliers, le marché de l’art contemporain risque une crise majeure

@DHH

La différence entre le Littré et l’excellent Dictionnaire général d’Hatzfeld et Damesteter d’une part et le Cayrou ou le Dubois-Lagane d’autre part, c’est que les deux derniers sont de petits dictionnaires qui ne parlent que des emplois disparus dans la langue du XIXe siècle. Et pour répondre à votre question, ces deux petits dictionnaires fournissent bien entendu des exemples d’auteurs du XVIIe siècle comme Littré et le Dictionnaire généraL de Hatzfeld et Darmesteter.

P.-S. : Le livre que je lis en ce moment n’est pas un roman ; je lis très peu de romans.

Baroz, la sortie de Wellbeck est tellement minable qu’elle s’autodétruit en 5 secondes.

Rushdie est né musulman, rien de plus dangereux que la subversion de l’intérieur. De toutes façons, en l’espèce, il ne s’agit pas de religion, mais de basse manoeuvre politique surfant sur les passions tristes.

Même Chirac y est allé de son couplet imbécile…A l’époque, Rushdie était une super star de l’extrême gauche britannique.

La « sortie » de Houellebecq lui a été extorquée.

Ceux qui ont lu son roman plateforme savent à quoi s’en tenir. Depuis le temps…

J’ajouterais que si Rushdie et Houellebecq sont en lice pour un prix de l’islamophobie, je le decerne au pamphletaire plutôt qu’au romancier qui a une œuvre qui prouve que sa réflexion spirituelle et philosophique est sans rapport avec un activisme politique qui laisse loin derrière le pamphletaire, dont on a compris il y a peu, a la faveur d’une tentative d’assassinat, la lecture délibérément charliesque , du coran.

Jean Langoncet dit: à

Avec tous ces oligarques dans leurs petits souliers, le marché de l’art contemporain risque une crise majeure

Comment, par quelles statistiques, justifiez-vous cette assertion?

Merci.

« Il est fascinant, et je n’emploie pas le mot par exagération, qu’André Maurois ait publié en 1960 un livre intitulé « Le Monde de Marcel Proust » où il n’est jamais question de ce qui a tellement compté dans le monde de Marcel Proust, l’homosexualité. En 1960 on savait que Proust avait éprouvé de l’amour pour certains camarades de collège à Condorcet, pas un mot. On savait qu’il avait eu une aventure probable avec Reynaldo Hahn, pas un mot de Maurois sinon « amitié passionnée ». On savait qu’il avait eu une aventure probable avec Lucien Daudet, pas un mot sinon « amitié passionnée ». (Son « À la recherche de Marcel Proust », 1949, n’étant pas comme celui-ci un livre illustré pour le public qui ne lit pas et qu’il ne faut pas repousser des caisses des librairies, avait effleuré la question de l’« inversion » dans le roman, mais en deux ou trois platitudes bienséantes, et sans rien dire de l’état sexuel de Proust.) On savait que Jean Lorrain était gay, tant il l’était ostensiblement, je veux dire par là qu’il forçait son effémination pour montrer à la société son homosexualité de manière admissible parce qu’elle le diminuait, et que Proust lui avait fait un duel, pas un mot. Maurois, qui était juif, n’aurait pas aimé qu’on enlève ses origines juives à Proust, il en parle d’ailleurs beaucoup. Comme le disait Hervé Guibert dans une phrase immortelle : « L’homosexualité dans ce monde, c’est possible tant qu’on n’en parle pas » (« À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie »). André Maurois était un de ces écrivains banals et onctueux dont les membres du Rotary raffolent car ils rendent tout banal et onctueux. Il a écrit un essai sur Voltaire où Voltaire devient une terre cuite de vieillard exquis. Il faudrait condamner en justice ces ébarbeurs d’aspérités, ternisseurs de brillant, aplatisseurs de hauteurs. Ils rendent le génie bienséant. Pour eux tous le mieux en art c’est le goût, le plaisir, le restaurant étoilé. Il est inhumain de priver un écrivain de ce qui l’a constitué. Dans un « Proust et les signes » de 1964, Gilles Deleuze alors très urf et qui avait contribué à relever Bergson de la ringardise où il était tombé désinfecta Proust de son droitisme et de sa mondanité aux yeux des petits dogmatiques qui suivent, terrifiés et hargneux, le maître le plus approuvé. Celui-ci l’était à juste titre, même si je pense qu’aucune œuvre d’art n’émet de signe quelques indices que le Narrateur semble parfois en donner (quand il chercherait des signes, c’est l’Art qu’il trouve), ne contenant pas de mystère, n’étant pas un savoir. Proust ne discourt pas, tout rempli de notions qu’il soit, il est ce qu’il écrit. Il est la notion, il est l’idée, il est Albertine, il est le soldat qui cogne Charlus, il est le rideau, il est l’embrun, il est l’odeur du poulet, il est le cri de la marchande, il est le clocher de l’église, il est le frémissement de la feuille. La littérature est une sculpture immatérielle. Le Narrateur, dans sa prudence, aurait reproché à une certaine catégorie de proustiens de la décennie suivante d’avoir adopté pour juger Proust « un critérium nouveau, l’homosexualisme », d’où se serait ensuivi une scène bouffonne avec Yves Saint Laurent qui adorait Proust sans avoir dû en lire cinq lignes, ce qui lui avait laissé du temps pour décorer un château normand qu’il avait acheté avec Pierre Bergé en donnant aux pièces des noms de personnages d’ »À la recherche du temps perdu ». Karl Lagerfeld m’abordant dans une librairie pour me parler d’un de mes livres, je lui demandai s’il pensait que Saint Laurent avait lu Proust : « Vous pensez ! Pour lui, Paris-Match, c’était Les Temps modernes ! » Le Narrateur aurait été injuste, car si les tantes proustiennes à foulards vaporeux de 1970 ont proustifié, c’est que les gays avaient encore besoin de héros. »

Charles Dantzig. « Proust Océan » (Grasset, 2022).

@Amanda Lire

L’art contemporain, nouvelle lubie des oligarques russes

Dans moins d’un an sera inauguré à Moscou le « GES-2 », un immense centre d’art contemporain créé par un homme d’affaires russe. Il n’est pas le seul dans son cas : à la suite du Garage, de nombreux milliardaires se découvrent une passion pour l’art.

Jusqu’ici, « musée d’art contemporain privé » était synonyme en Russie de « Garage », du nom du lieu du couple Abramovitch-Joukova. Si cette institution dispose désormais d’une solide reconnaissance internationale, le Garage a nécessité en 2015 pour son nouveau bâtiment un investissement presque cinq fois inférieur au GES-2, soit 27 millions de dollars, pour une surface sept fois moindre. Aujourd’hui, le Garage gagne près de 100 000 visiteurs supplémentaires chaque année et figure en 7e position parmi les musées russes. Un succès qui coûte tout de même entre 12 et 15 millions par an à ses mécènes.

D’autres lieux ont aussi été ouverts par des mécènes il y a plus de dix ans. En 2007, l’entrepreneur et collectionneur Igor Markin inaugurait sur 500 m2 « ART4 », le premier musée privé d’art contemporain. En raison de difficultés financières, le musée a évolué vers une forme hybride de galerie/musée. Moins exposé que le Garage, ART4 se permet des expositions osées, comme celles consacrées aux Pussy Riot (actuellement), à Piotr Pavlenski ou au groupe Voïna, soit les artistes qui irritent le plus le pouvoir. Toujours en 2007 (année qui marque le pic historique du marché de l’art russe) naissait la Fondation culturelle Ekaterina, sous la houlette de l’entrepreneur du BTP Vladimir Semenikhine, un collectionneur avéré. Logée dans un vaste espace à un jet de pierre de la Loubianka (siège du KGB et aujourd’hui du FSB, Service fédéral de sécurité), la fondation accueille des expositions de haut niveau. Fondé la même année par Sofia Trotsenko, Winzavod s’est immédiatement imposé comme un cluster incontournable de galeries et de salles d’exposition. L’époux de Sofia Trotsenko possède une fortune de plus de 700 millions de dollars, selon Forbes. Les milliardaires Viktor Vekselberg, Leonard Blavatnik, Roman Abramovitch et Vadim Moshkovich ont également contribué à la fondation en 2012 du Musée juif de Moscou, entièrement privé, et qui expose fréquemment des artistes contemporains.

Moscou compte une poignée d’autres mécènes aux ambitions plus modestes, comme Dmitri Khankin et Emelian Zakharov (Triumph Gallery), Natalia Opaleva (AZ Museum), Olga Ouskova (la « Fondation pour l’art abstrait russe », qui attend son ouverture, imminente), Marianna Sardarova (RUarts). Il faudrait ajouter les quinze galeristes moscovites, qui reconnaissent que réaliser des bénéfices avec l’art contemporain est une gageure, et se définissent comme mécènes plutôt que commerçants.

Souvent considéré comme un moyen de se faire bien voir auprès des autorités, le mécénat n’offre en fait qu’une protection très mince. Ces deux dernières années, le rude environnement politico-financier russe a eu raison de mécènes de premier plan. L’Institut d’art réaliste russe du banquier Alexeï Ananiev a fermé en juin après huit ans d’existence. Ce musée privé d’une surface de 4 500 m2 hébergeait une considérable collection d’art russe de la seconde moitié du XXe siècle, collection qui a disparu pendant plusieurs mois avant d’être retrouvée par la police le 8 novembre dans un entrepôt.

Le Musée de l’impressionnisme russe du milliardaire Boris Mints, qui s’est exilé en 2018, fonctionne toujours, mais son avenir est menacé. Enfin le musée « Oudarnik », créé par l’entrepreneur Shalva Breus, voisin du GES-2, a fermé ses portes en 2017 après cinq années d’existence, à cause d’un conflit avec la Mairie, propriétaire des murs. Depuis le musée se cherche un toit.

Le mécénat s’étend timidement en province, notamment à Krasnodar, où le centre d’art contemporain « Tipographia » vit depuis quatre ans grâce à l’entrepreneur dans le monde des médias Evgueni Roudenko. La lointaine Vladivostok dispose de « Zaria », un centre d’art contemporain fondé en 2013 par Alexander Mechetin, propriétaire d’un fabricant de spiritueux. À Ekaterinbourg, dans l’Oural, le milliardaire Dmitry Pumpiansky (métallurgie et ferroviaire) prépare l’ouverture l’an prochain d’un centre d’art contemporain.

Des changements se profilent à Saint-Pétersbourg, où le milliardaire Zakhar Smushkin (actionnaire d’Ilim Pulp, producteur de papier) caresse le projet d’ouvrir un centre d’art contemporain au centre-ville, à proximité des anciennes écuries impériales et de la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. L’ancienne capitale impériale compte déjà deux musées privés d’art contemporain, tous les deux apparus en 2010 et plutôt excentrés. Le « Nouveau Musée », fondé par l’homme d’affaires Aslan Tchekhoïev (décédé en 2016), expose sur 500 m2 sa collection d’artistes russes, principalement des non-conformistes, avec des incursions dans la création actuelle. Ayant constitué sa fortune dans la distribution d’électricité, Aslan Tchekhoïev aurait investi un million de dollars dans le « Nouveau Musée ». L’homme était très respecté pour ses goûts de collectionneur. On ne peut pas en dire autant de Marina Varvarina, mécène du Musée Erarta, qui aurait coûté 30 millions de dollars selon le quotidien Kommersant. Veuve d’un négociant de thé assassiné en 2000, Marina Varvarina se targue de financer le « plus grand musée d’art contemporain du pays ». Mais le caractère racoleur des expositions fait plutôt ressembler Erarta à un centre de loisirs. Avec 2 800 œuvres dans sa collection (1950 à nos jours) et une centaine d’expositions réalisées, Erarta continue à être royalement ignoré des critiques d’art.

Source : https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/lart-contemporain-nouvelle-lubie-des-oligarques-russes-146533

elle qui nous initia « à la bibliothèque » , et nous emmena au théâtre; ma dette est immense envers elle.

Vénérez la.

Comme moi je le suis.

Lucas Belvaux

Je vais le remercier demain pour le rôle de femme extraordinaire en le personnage de Madame.

Le respect, la pudeur dont il fait preuve en son récit et l’évolution de ses personnages, capables de changer chose si difficile. Tout particulièrement celui de Max. Sensible. Fin. Intelligent.

Je vous remercie de l’admettre, mais pour l’instant mon tiercé gagnant est Chien 51 de Laurent Gaudé et Les Tourmentés de Lucas Delvaux et Le commerce des allongés de Alain Mabanckou.

Les filles loin loin derrière. Bossez les filles.

Et surtout papa maman l’enfance etc. Out. Définitivement.

Dormir les fenêtres ouvertes : longtemps je l’ai vécu. Désormais puis les fermer. Depuis que la douleur s’estompe.

Merci Jésus Marie Joseph. Avec le temps.

Rattrapé.

Beaucoup d’intérêt.

Le matériau de l’écrivain.

M’éloigne délibérément de l’autofiction : cela m’em….de profondément ; c le cas de le dire.

Connais pas la Anna de Godard. Mais qu’il soit un parfait conn…d on le sait bien. Comme F.B.

Les chances de s’améliorer sont parfois ténues.

C’est seulement la personne concernée qui doit s’atteler à la tâche. Pas les voisins.

Anne W.

Son frère Wiaz.

L’attrait pour les ados boutonneuses.

A duré trois ans.

Après les funérailles, le prochain couronnement, pas le temps de laisser tomber la mayonnaise. Aucune chute libre.

1142

commentaires