Pour saluer John le Carré

D’abord rendre hommage au maitre. Non du roman d’espionnage mais du roman. David Cornwell alias John Le Carré, qui vient de mourir à 89 ans d’une pneumonie, dans les Cornouailles où il vivait une grande partie de l’année, en était un depuis la parution de L’Espion qui venait du froid (1963). En un peu plus d’un demi-siècle, il a construit un monde, un univers, une œuvre qui prolongent ceux de ses propres maitres Joseph Conrad et Graham Greene, et dans un genre différent Dickens et Balzac. A deux reprises ses lecteurs ont pu craindre qu’il ne rangeât définitivement sa machine à écrire : lorsque le mur de Berlin est tombé et avec lui l’intérêt du public pour les ambiances de guerre froide, leurs enjeux politiques, les paranoïas ordinaires des gens du Renseignement des deux côtés ; et lorsque l’écrivain a commencé à atteindre « un certain âge ».

Lorsque s’écroula le « mur de la honte » vu de l’Ouest et « le mur de protection antifasciste » vu de l’Est, en 1989, nombre de lecteurs à travers le monde eurent en effet une pensée émue pour lui, l’imaginant soudain réduit au chômage technique. Qu’allait devenir leur écrivain de chevet si le symbole même de la guerre froide disparaissait ? C’est dire s’il passait pour son chroniqueur le plus attentif. A défaut de se recycler, il s’adapta. Fidèle à ses fantômes sans cesser de se colleter au contemporain, il creusa son vieux sillon de l’antiaméricanisme et de l’insupportable inféodation politique du Foreign Office à Washington. Que faire de la trahison sinon la réactualiser ? D’autant que cet éternel tourment le poursuit depuis l’enfance. Une mère qui l’abandonna jeune ; un père joueur, séducteur, escroc, criminel, manipulateur, griveleur, mythomane. Son enfance a baigné dans l’esquive, le secret et la tromperie. Il est vrai qu’il était à bonne école. Pour l’enfant, ses parents étaient un mystère ; ils le sont restés pour l’homme au soir de sa vie. Tout romancier est un menteur. Celui-ci étant l’un des plus grands, on peut donc en déduire qu’il fut un grand menteur.

Le mensonge, c’est la clef, il n’y en a pas d’autres, on ne se lassera pas de le répéter. N’empêche : qu’il fustigea les grandes banques, les hommes de lois, les laboratoires pharmaceutiques, les multinationales ou les fauteurs de guerre en Irak, c’est toujours l’Oncle Sam qu’il désignait du doigt. Un exclusivisme que l’on a dit naïf, ingénu, à sens unique. A quoi il répondait invariablement dans ses livres que ce sont les financiers qui mènent le monde et que sont-ils sinon américains ? Le conflit israélo-palestinien, la politique des Etats-Unis en Amérique latine, l’effondrement soviétique, la montée de l’ultralibéralisme, la question des migrations : rien de tel que cette œuvre de fiction pour déciller tous les bernés, les pigés, les illusionnés de la géopolitique. Dans ses articles publiés dans la presse anglaise, ses colères ressemblaient à s’y méprendre, par leurs accents et par leurs arguments, à ceux de certains de ses personnages. Il y dénonçait « le délire absolu » de « ce suicide collectif » qu’est le Brexit, vomissait les conservateurs à commencer par Boris Johnson « à l’ignorance crasse » et ne ménageait pas les travaillistes, vouait Trump et Poutine aux gémonies ou accablait les multinationales du médicament ou de la technologie pour leur maxi-profit- sans faire pour autant de ses romans un brûlot politique.

« L’ennui avec vous, les espions, et ceci n’a rien de personnel, c’est que vous êtes infoutus de reconnaitre la vérité même quand vous l’avez sous le nez. Ce qui rend très difficile la tâche de vous défendre. «

Toujours est-il que L’héritage des espions (traduit de l’anglais par Isabelle Perrin, comme tous ses livres depuis 2011, après avoir longtemps œuvré de concert avec sa mère Mimi Perrin à rendre fidèlement « du Le Carré » en français) témoignait de sa maitrise de son art à 86 ans. Comme un défi éblouissant lancé à l’idée reçue selon laquelle lorsqu’il pénètre dans le troisième âge, un romancier voit son imagination s’assécher, ses personnages devenir trop lourds à porter. Passé l’âge dit fatidique, il a écrit dernières années sans que sa plume ne faiblisse Un homme très recherché, Un traitre à notre goût, Une vérité si délicate, L’Héritage des espions, Retour de service ainsi que, hors-fiction (encore que, parfois, on a pu se demander…) ses mémoires Le Tunnel aux pigeons… Les derniers temps, ses héros n’étaient pas fatigués, juste mélancoliques, à commencer par George Smiley, la légendaire figure du « Cirque », expert en missions tordues. Ils dressaient le bilan sur une tonalité un rien désenchantée. En se retournant sur la jeunesse de ses personnages, il nous révèlait quelque chose de la genèse de son monde intérieur ; et on n’imagine pas qu’un historien puisse jamais explorer l’affrontement Est-Ouest de ces années-là sans commencer par s’y plonger.

Le Carré n’était pas seulement un romancier d’espionnage, catégorie littéraire dans laquelle il s’est laissé enfermer en haussant les épaules parce qu’il la jugeait « genre par excellence de la guerre froide », mais un grand écrivain tout court, à l’égal de ses maîtres Joseph Conrad et Graham Greene. Et qu’y a-t-il de plus universel que le mensonge ? Reconnaissons-lui le génie de l’avoir transcendé en le déployant sur le terrain de la loyauté, de la duplicité, de la trahison, de la manipulation (on découvrira ici avec profit le grand entretien qu’il accorda à L’Express en 1969)

La complexité des situations, qui a souvent dérouté ses lecteurs avec son lot d’agents dormants et de taupes réveillées, de désillusions chahutées et de loyautés contestées, n’était pas un obstacle – même si certains agents racontent parfois des salades à vous en rendre végétarien ! Ca tient, comme dans ses grands romans des années 80, car sa virtuosité est intacte. Cela ne va pas de soi lorsqu’un créateur a inventé un monde si personnel, si connoté à sa manière propre, qu’il donne l’impression d’avoir créé ses propres poncifs. Le tout est d’admettre que le temps est venu de s’en débarrasser. Ce qu’il a fait sans pour autant se moderniser en s’aidant des béquilles narratives de la technologie (textos, ordinateurs etc) ; au contraire même puisque l’un de ses personnages en revient au bon vieux papier, et même à la casserole pour décacheter les enveloppes à la vapeur comme à l’autre siècle car « c’est devenu plus sûr ».

La complexité des situations, qui a souvent dérouté ses lecteurs avec son lot d’agents dormants et de taupes réveillées, de désillusions chahutées et de loyautés contestées, n’était pas un obstacle – même si certains agents racontent parfois des salades à vous en rendre végétarien ! Ca tient, comme dans ses grands romans des années 80, car sa virtuosité est intacte. Cela ne va pas de soi lorsqu’un créateur a inventé un monde si personnel, si connoté à sa manière propre, qu’il donne l’impression d’avoir créé ses propres poncifs. Le tout est d’admettre que le temps est venu de s’en débarrasser. Ce qu’il a fait sans pour autant se moderniser en s’aidant des béquilles narratives de la technologie (textos, ordinateurs etc) ; au contraire même puisque l’un de ses personnages en revient au bon vieux papier, et même à la casserole pour décacheter les enveloppes à la vapeur comme à l’autre siècle car « c’est devenu plus sûr ».

Simplement, sa langue se faisait plus limpide sans s’être pour autant asséchée et sans que la complexité des personnages n’en souffre. Les récits y gagnaient en nervosité ce qu’ils perdaient peut-être en profondeur. Moins de détails (paysages, décors, vêtements etc) mais qu’importe : on est de plain-pied dans l’histoire dès l’entame et on y reste jusqu’au bout car les dialogues et les portraits sont au poil. Ce n’est pas une question de suspens, comme chez Patricia Highsmith par exemple, mais d’empathie, de familiarité, de convivialité avec des gens qu’on ne voudrait pas quitter sans savoir comment ils s’en sortiront.

Le Carré vouait une telle passion à la culture germanique, contractée dès son séjour étudiant en Suisse alémanique, qu’aujourd’hui encore il jouit d’un plaisir sans égal lorsqu’il lit un livre en allemand plutôt qu’en anglais. Littérature, poésie, politique, histoire, qu’importe, il prend tout et de toutes les époques. Et pour lui avoir un jour fait remarquer que ses dialogues étaient parfois alambiqués, je l’ai entendu m’objecter :

« Même quand je parle ou j’écris en anglais, par réflexe, je pense en allemand et je place le verbe à la fin, ce qui, en effet… ».

C’est d’ailleurs en Allemagne que tout avait commencé. A Berlin où l’agent du MI6 trouva un pseudonyme qui ne tournait pas rond, son regard ayant été happé par l’enseigne d’un magasin alors qu’il était assis dans l’autobus. Afin de ne pas contrevenir à l’obligation de réserve de son service, il en fit son nom de plume l’année même de l’édification d’un mur entre les deux Allemagnes, et l’inscrivit en tête de deux polars qui passèrent inaperçus, puis du manuscrit très berlinois de L’Espion qui venait du froid. Ce qui frappe chez lui, c’est son intelligence, pas redoutable tant elle est généreuse, partageuse, empathique, mais travaillée par le doute perpétuel, pour le meilleur et pour le pire. Alors, l’espion en lui ? Tout au plus un garçon de courses du renseignement britannique qui rendit de menus services, suggère-t-il avec un sens consommé de la litote.

« Un microbe dans la hiérarchie du monde secret »

Ainsi résumait-t-il son activité de 1956 à 1964. On n’en saura pas davantage sur la nature exacte du travail accompli au sein du SIS (Secret Intelligence Service ou MI6), en sa qualité d’agent de renseignements. Sa loyauté n’est pas à géométrie variable : ayant promis dès son engagement de n’en rien dire, il s’y sent tenu plus d’un demi-siècle après, tant légalement que moralement, même si l’on pourrait imaginer qu’il y a prescription, tout de même. Mais tout semblait le ramener à la guerre froide. Mais pour autant, à ses yeux, « l’ours russe » n’avait jamais désarmé, son orgueil demeurait intact et son appétit d’empire, inentamé. Lui avait tout de suite senti que la fin du communisme n’entraînerait pas la fin de la menace russe. Il n’avait pourtant effectué que deux séjours en Russie (1987 et 1993) mais cela lui fut suffisant pour voir juste.

Ses souvenirs sont à son image : discrets, courtois, pleins d’humour, légers. Parfois édifiants, souvent instructifs, toujours passionnants. On y retrouve les caractéristiques de ses romans, à commencer par un inouï don d’observation des comportements des gens dans leurs habitudes, leurs apparences, leur langage. En voilà un qui maîtrise le grand art du détail. Ce qu’on n’y retrouve pas, et l’on ne s’en plaindra pas, c’est la sophistication de leur architecture narrative et la complexité de leurs situations ; car en l’espèce, elles n’avaient pas lieu d’être. Ses Mémoires sont conçues dans l’esprit d’une conversation avec le lecteur. Mais qu’on ne s’y trompe pas : sous le masque de l’humour, la peur ne l’a jamais quitté. Elle nourrit sa réflexion ininterrompue sur le statut de la vérité dans la mémoire. Il est vrai qu’à 16 ans, son père l’envoyait chercher ses clubs de golfs oubliés dans un palace sans lui préciser qu’étant parti sans payer la note, l’adolescent risquait gros.

Ses romans sont le fruit de la rencontre son expérience et son imagination. Au fond la somme de ses contradictions. Le monde de l’espionnage, et la question récurrente de sa moralité, n’auront été que le décor de son œuvre, et la guerre froide son cadre. Il n’avait pourtant effectué que deux séjours en Russie (1987 et 1993) mais cela lui fut suffisant pour voir juste. En vérité, sa grande affaire, ce fut le mensonge. Ce qui fait de lui non un romancier d’espionnage, genre littéraire dans lequel il s’est laissé enfermer en haussant les épaules, mais un grand écrivain tout court, à l’égal de ses maîtres Joseph Conrad et Graham Greene. Rien ne pouvait le comblait comme d’être loué pour ses qualités de conteur.

Un autre fil rouge relie les personnages de son œuvre : l’abandon, et comment en serait-il autrement pour celui que sa mère a abandonné, lui et Tony, son aîné de deux ans, le gardien de son frère, alors qu’ils dormaient à poings fermés, sans un mot d’explications, fuyant un mari invivable et dangereux qui de surcroît la battait ? « Une opération d’exfiltration bien organisée, exécutée selon les scrupuleux principes de compartimentation » jugera plus tard l’espion. N’empêche qu’il ne lui a jamais pardonné à cette femme qui ne lui prit la main qu’une seule fois, et encore, avec un gant. Une fois parvenu à l’âge adulte, il l’a retrouvée après bien des recherches mais ses explications furent vaines. Les portraits qu’il trace de ses parents sont sans concession ; mais malgré tout, il conserve pour ce père si imprévisible et vibrionnant à « la tête hypothéquée , personnage chu d’un chapitre de Dickens, une tendresse, parfois haineuse et sans pardon, mais une tendresse tout de même, surtout lorsqu’il l’entendait au bout du fil, des sanglots dans la voix, lui réclamer encore et encore de l’argent, et même un pourcentage sur son œuvre puisqu’il s’en considérait d’une certaine manière à l’origine.

D’ailleurs, il lui arrivait souvent de vendre à un prix déraisonnable à des amateurs des livres de son fils qu’il dédicaçait : « Signé le Père de l’Auteur » ; et quand des lecteurs les présentaient à John le Carré, celui-ci rajoutait : « Signé le Fils du Père de l’Auteur ». Il n’empêche que lorsqu’il acheva l’écriture d’Un pur espion (1986), pur chef d’œuvre autour de la figure envahissante de son père, la catharsis fut telle qu’il pleura toutes les larmes de son corps. En se retournant sur son parcours, il tient que l’espionnage et la littérature ont partie liée :

« Tous deux exigent un œil prompt à repérer le potentiel transgressif des hommes et les multiples routes menant à la trahison ».

John le Carré aurait mérité dix fois que l’un de ses romans soit couronné par le jury du Booker Prize, l’équivalent britannique du Goncourt (sans parler du Nobel, mais il est vrai qu’il ne sait pas chanter) ; quand bien même ses éditeurs ne les leur ont jamais envoyés, obéissant ainsi à son propre refus de postuler, les jurés se seraient honorés en le distinguant ; ils étaient libres de leur choix et rien ne les en empêchait. Aujourd’hui, c’est trop tard. Si cela advenait, on dirait : « Cette année, on a donné Le Carré au Booker Prize ! »

Le Voyageur secret, Une paix insoutenable, Le Directeur de nuit, Notre jeu, Le Tailleur de Panama, Single & Single, La Constance du jardinier, Une amitié absolue, Le Chant de la mission, Un Homme très recherché, Un Traitre à notre goût, entre autres. Autant de romans de qualité et d’inspiration forcément inégales, tournant parfois au procédé, si foisonnants qu’ils pouvaient de temps à autre donner le sentiment de la confusion, mettant en scène des personnages discrets aux motivations complexes, de pathétiques membres de l’establishment hantés par des tourments existentiels, rongés par la culpabilité, mais tenant toujours sa ligne en moraliste dans un inimitable tremblé du réel qui constituait le nœud d’histoires indénouables. Il mettait tant de subtilité à échafauder son jeu de dupes qu’il parvenait à faire de l’esprit de finesse un art de la complexité. La zone grise était vraiment son territoire. En l’explorant, ne jamais oublier cette forte pensée d’Oscar Wilde qu’il avait placée en épigraphe d’un de ses romans :

« Quand on dit la vérité, on est sûr, tôt ou tard, d’être découvert. »

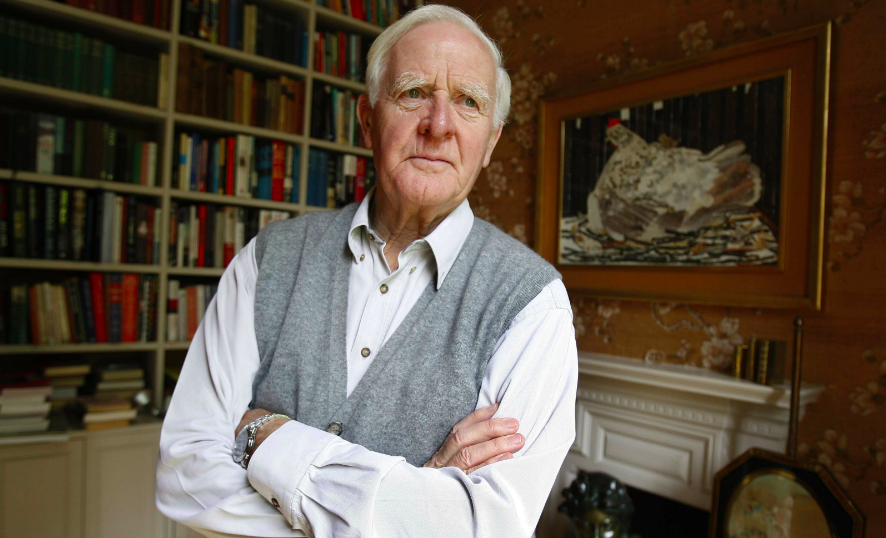

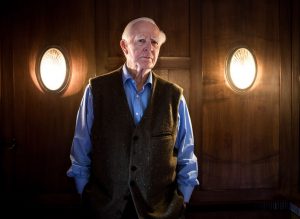

(Photos de Horst Tappe et D.R.)

825 Réponses pour Pour saluer John le Carré

Tai, au fait ma soeur ne nous parle plus de Javert !

En revanche…, un anomyme à Charoule nous parle de sa condition, plutôt pas kon d’ailleurs, ce type là… S’adresse à ses frères de la rdl. Raconte son histoire.

https://www.liberation.fr/debats/2020/12/18/je-suis-flic-et-j-ai-des-choses-a-vous-dire_1809044

Txfl Tokup le terrain… Jissé ferme ses c., essaie de s’ouvrir la cervelle. Pas gagné d’avance. Autres se camaradent, comme tous les lundis, jouent aux dés dés, pour passer le temps. Moi, ce matin suis allé AU coiffeur. Est trop bavard, m’a soulé. Il pleut et fait gris, poétiser est difficile. Bétove a disparu des radars… Marie-Hélène Lafon a un joli brin de plume, certes, mais n’arrivera jamais à se dépêtrer de son Auvergne natale. Un vieux roman de Murakami (son 4e : « la fin des temps ») vient de ressortir en poche, quant à lui. Chic, un peu de Japon.

Au suivant…(21.12.20, à reculons, 11.35)

« Est trop bavard, m’a soulé. » (Gigi)

Quand on sème soi-même ses étrons, on récolte sa fiente…

NOT TENDER IS THE NIGHT

POSTFACE

Dans la nuit du 30 août, en rentrant chez moi sur mon Solex blanc et bleu je savoure ce moment de liberté retrouvée. J’ai amassé de quoi m’habiller de neuf pour la rentrée, de me payer des livres, des séances de cinéma et l’argent de poche des prochains mois. Je songe même à m’offrir une escapade de deux, trois jours à Florence.

Pourtant, ma dernière soirée de travail n’a pas été des plus extra, elle s’est même achevée non sans une certaine frustration.

Le chanteur Jean Sablon et son compagnon, un clone à fine moustache qui lui ressemble de façon stupéfiante et vit avec lui dans leur villa de Théoule-sur-Mer, sont venus dîner à la terrasse du Pub de l’Etang en compagnie de la mère de Robert qui, malgré leur âge avancé les appèle « les garçons ».

Un de leurs amis en villégiature à Cannes, dans sa villa de la Californie, est venu les rejoindre : un artiste américain, d’allure efféminée, vêtu de manière extravagante et littéralement couvert de bijoux en or sertis de diamants. En me voyant, il simule la pâmoison ! Lorsque je dépose son assiette devant lui, il me saisit la main et la caresse en me fixant avec des yeux de merlan frit. Je la retire sèchement. Robert, qui a vu la scène depuis le bar, me dit en riant lorsque je retourne retirer les autres assiettes du passe-plat : « Tu devrais être plus aimable avec lui. Il est très riche et pourrait t’emmener en Amérique faire du cheval en vison ! » Je lui rétorque que je ne suis pas une pute.

Claude arrive au volant de sa décapotable. Il va saluer madame Guérini et ses invités. Puis il vient me dire en aparté : « Si tu veux, après le service, je t’emmène boire un verre quelque part. Ça te dit ? »

– Volontiers !, dis-je, le coeur battant.

Plus tard dans la soirée, la demie soeur de Robert, Marie-Christine, fille de Mémé Guérini, vient à son tour les rejoindre au bar et s’assoit sur un tabouret à côté de Claude. Plus jeune d’une dizaine d’années que son frère, blonde décolorée, bronzée, d’une beauté tapageuse et un peu vulgaire, elle ressemble à sa mère, dont le cuisinier m’avait dit que Mémé Guérini l’avait sortie d’un bordel, où l’avait placé son proxénète, le père de Robert.

Après avoir rangée la terrasse, je viens rendre ma caisse à Robert. Il me tend alors l’enveloppe de mon solde de tous comptes. Je l’en remercie. Claude, qui a éclusé de nombreux verres, est plongé dans une conversation enflammée avec sa partenaire. Je le fixe un temps en silence et comprends qu’il a oublié la proposition qu’il m’avait faite. Voyant mon air dépité, la soeur de Robert éclate d’un grand rire sonore. Je quitte instantanément la place sans les saluer.

Au début de l’été 70, précédant mon entrée en terminale, je me suis présenté au Pub de l’Etang. Robert me dit qu’il ne m’engagerait pas, au prétexte que j’étais un peu trop hautain et pas du tout fait pour ce métier. Tandis que je m’apprête à repartir, il ajoute d’un air mélancolique : « A ton âge, je rêvais d’être comédien. Je n’aurais jamais imaginé que je finirais derrière un bar. »

Alors que je suis installé à Paris, je vais éplucher un soir, comme à mon habitude, la presse à la librairie du drugstore Saint-Germain, où je me contente généralement d’acheter Le Monde. En parcourant les pages du Nice-Matin, je lis à la rubrique des faits divers que le Pub de l’Etang à été fermé sur ordre de la préfecture et son gérant condamné à deux ans de prison pour trafic de stupéfiants.

Quelques années plus tard, de passage à Cannes, où je passe les fêtes de Noël en famille, j’apprends que Robert a ouvert un boite de nuit, le Speakeasy, dans le haut de la rue d’Antibes. Je m’y rends sans tarder, le soir même. Il y a peu de monde dans la salle et je trouve Robert derrière son comptoir. Il parait content de me voir. Les cheveux grisonnants et les traits marqués, il a beaucoup perdu de sa superbe. Il m’offre un verre. Nous échangeons quelques nouvelles banales. Il m’informe que Claude a épousé sa soeur, Marie-Christine, mais qu’il a eu quelques déboires dernièrement avec la justice. Nous n’abordons pas son cas personnel. Il me demande ce que je fais à Paris. En le quittant, il me tend la main, comme nous le faisions autrefois. Pris d’une impulsion soudaine, je le serre dans mes bras et l’embrasse sur les deux joues. Je retrouve dans son sourire narquois un peu de l’ironie dont il me gratifiait jadis.

Je ne le revis plus jamais.

Un jour, en feuilletant le Nice-Matin, je lis que le patron du Speakeasy a été retrouvé mort d’une overdose derrière son bar.

Une autre fois, la page des faits divers m’informe que Claude, qui venait de sortir de prison, a été abattu de deux balles de révolver en pleine rue. Un probable règlement de compte entre truands précise l’article.

Après des études de droit à la faculté de Nice, Florence Fortin a ouvert un cabinet d’avocat d’affaires à Cannes. Elle est actuellement Adjoint au Maire, en charge des cimetières.

Barthélemy Guérini, dit » Mémé « , est mort, le dimanche 28 février, à l’hôpital de Cannes, à l’âge de soixante-quatorze ans, des suites d’un cancer généralisé. Il avait été condamné à vingt années de réclusion criminelle en 1969 par la cour d’assises de la Seine pour le meurtre d’un cambrioleur, Claude Mandroyan, et avait bénéficié en 1978 d’une libération anticipée pour raisons de santé. Il a pendant plus de vingt-cinq ans régné, avec son frère Antoine, sur le « milieu » marseillais. Il semblerai qu’il n’y ait aucuns liens entre l’affaire du vol des bijoux de la Bégum et le clan des Guérini.

Sa fille oeuvre à rétablir la mémoire de son père mais beaucoup de mystère demeurent dans cette…

https://www.bing.com/videos/search?q=mémé+guérini&docid=607992246653682388&mid=78A24B7B7B64D1FE0D9A78A24B7B7B64D1FE0D9A&view=detail&FORM=VIRE

L’Angleterre coupée du monde, seule contre le front le plus virulent des forces ennemies, comme en 40, c’est inquiétant. Faudrait pas les laisser tomber !

—

Baroz, ce n’est pas l’Angleterre qui est coupée du monde, mais bien la Grande Bretagne en son entier. Cela dit, même Shakespeare, qui était pourtant doté d’un GPS à passions humaines hyper sophistiqué, commettait l’erreur, sciemment, animé qu’il était par un fort sentiment de supériorité à l’égard des peuples des « franges celtiques » Notez le passage qui prend un sens particulier en période de Covid et Brexit cumulés:

This fortress built by Nature for herself/ Against infection…

“This royal throne of kings, this sceptered isle,

This earth of majesty, this seat of Mars,

This other Eden, demi-paradise,

This fortress built by Nature for herself

Against infection and the hand of war,

This happy breed of men, this little world,

This precious stone set in the silver sea,

Which serves it in the office of a wall

Or as a moat defensive to a house,

Against the envy of less happier lands,

–This blessed plot, this earth, this realm, this England.”

John of Gaunt, dans Richard II, avant son bannissement par le roi du titre.

Ironiquement, à force de vouloir très fort son moment-Churchill, Johnson semble s’être aliéné une partie de l’opinion publique de son pays: j’en veux pour preuve le gros titre du Daily Mirror aujourd’hui: « Sick Man of Europe », avec une photo du BoJo en Brit de foire .

Soucienx d’équilibre, le Sun, lui, fait dans la francophobie la plus classique et le jeu de mots de base vaseux: « French show no merci ».

Comme Chris Ashton s’attaquant débilement à Teddy Thomas hier, la lecture de la presse britannique & l’écoute de ses meilleures émissions (notamment le Today programme sur Radio 4) semblent trahir une impuissance à l’exact opposé du « fighting spirit » de 1940…

Comme si, pour Johnson, la tragédie se répétait en farce, le héro tragique s’étant entre temps métamorphosé en bouffon de la Reine…

Bloom, j’avais lu que seulement Londres et le sud de l’Angleterre avaient été reconfinés. C’est plus étendu que ça ?

Bloom, j’avais lu que seulement Londres et le sud de l’Angleterre avaient été reconfinés. C’est plus étendu que ça ?

—

Londres, l’Est & le Sud-est de l’Angleterre sont sous un « régime » plus strict appelé Tier 4 area*(Zone 4), le reste de l’Angleterre est réparti en 3 zones selon la virulence de la circulation du virus. Bonne carte sur

https://inews.co.uk/news/uk/covid-tier-map-areas-tiers-england-new-restrictions-postcode-checker-my-area-773074

Il est interdit aux Écossais de se rendre en Angleterre, sauf cas urgent (mise en place contrôles routiers très stricts à la frontière). L’Écosse continentale (pas les îles à whisky) sera en équivalent Zone 4 à partir du 26/12, le Pays de Galles y est déjà(sauf pour le jour de Noel) et l’Irlande du Nord sera reconfinée totalement à partir du 26/12 pour 6 semaines…

Pas de célébration du Brexit en vue.

*If you live in a Tier 4 area (…) This means that you cannot leave or be outside of the place you are living unless you have a reasonable excuse.

Eh bien jzmn vous qui vouliez vous détacher quelques temps de la rdl pour mieux réfléchir à votre destin je crois que vous avez décidé de lui dédier vos mémoires en pièces détachées…

Je crains que vous ne finissiez par lasser l’élégant gangster de l’île fienteuse de pkl qui finira bientôt comme votre guérini de sinistre mémoire.

Bàv… (quant à la vôtre, rien ne me gêne, mais je n’irai pas jusqu’à vous étalager. J’espère surtout que Paul Amette ne vous lira pas, car vous le mettriez mal à l’aise, blaise)…

Bon courage pour la suite de votre mentir. J’espère que vous avez négocié un contrat aux nouvelles éd. de l’Assouline. 😉

oups… ‘votre mentir-qui dit toujours la vérité’;

(cocteau ou wilde ? plutôt qu’aragon… si j’ai bien compris la constance de votre attitude)

Etrange ce virus, Bloom. Entre Havant, Gosport and Portsmouth (Tier 4) et l’isle of Wight (Tier 1), il n’y a qu’un pas !

Tout ça est de votre faute, JJJ. Depuis que vous m’avez forcé à planter une sonde profonde dans les tréfonds de ma mémoire vous avez fait remonter à la surface tout un tas de fragments que je croyais oublié. Résultat : deux nuits blanches à ce jour !

@jazzi

ces tranches de vie si reussies que vous venez de livrer et d’autres que vous nous avez envoyeés autrefois dites moi que ce sont de bonnes feuilles des pierres d’attente de la magnifique autofictions que nous esperons avec encore plus d’impatience que votre best of sur notre schizophrène nationale

Non jzmn c’est la faute à votre vieillissement.

Tous les matins, à votre instar, me parviennent désormais à la conscience diurne de vieilles comptines idiotes qui jamais n’avaient encore émergé… Et elles me restent rivées toute la journée au mental, associées à des images de l’école primaire que j’aurais cru complètement disparues à jamais… Troublant et inquiétant…

Ce que j’admire chez vous, c’est qu’un tel phénomène vous procure une source de plaisir de la capture, même au prix de nuits blanches.

Donc, remerciez-moi plutôt…, hein, cher jzmn ! Je ne suis qu’un humble aide mémoire du blog, un « guide bourrique » comme disait ma pauvre grand-mère qui… sans ce viatique, oubliait la plupart de ses petites commissions sur le chemin de la Porquerolle.

Serviteur,

l’isle of Wight (Tier 1), il n’y a qu’un pas !

—

Façon de parler, Baroz, le Solent est un beau bras de mer de six kilomètres de large qui requièrent de bons bras de nageur plutôt que de solides mollets de marcheur !

L’île de Man, entre la GB et l’Irlande, et dont personne ne parle jamais, est fermée à toute personne extérieure depuis fin mars…On fait dans l’entre soi à Man, Man only, etc…

Non, chez moi, très tôt, JJJ, j’ai pris l’habitude de mettre ma vie à distance et d’observer ces fragments épars, comme autant de pièces d’un vaste puzzle, pour essayer d’en reconstituer le paysage général : un roman, plus auto fictif, en effet, DHH, qu’imaginaire. Ce serait le meilleur moyen de m’en libérer ? Jusqu’ici j’ai essayé, en vain, de tirer le bon fil me permettant de réenrouler harmonieusement la pelote. Mais c’est toujours aussi émotionnellement douloureux et demande un énorme travail. Malgré ma paresse congénitale, j’y travaille…

Man only, mais pas gay, Bloom !

L’île de Man, entre la GB et l’Irlande, et dont personne ne parle jamais, est fermée à toute personne extérieure depuis fin mars…On fait dans l’entre soi à Man, Man only, etc…

Super adresse pour qui cherche un chat, peut être feraient ils une exception. M’apprendra à me beurrer la tronche à la correcte au whisky s’il le faut! Ce sera dur, je déteste les deux breuvages, reste le thé, en boivent_ils un peu?

Quand on sème soi-même ses étrons, on récolte sa fiente…

Trop poli pour être honnête, qu’est-ce donc que cela cache, faut il se boucher les narines?

Je dirai patiner plutôt que patauger.

À l’instar de ce que dit un ici, se parler en anglais, se vouvoyer, se mettre chacun aux bouts de table. Poser les armées ans le vestiaire, la cotte de mailles au pied du lit. La moutarde Maille dans le frigo. Les rêves au balcon et Pâques au tison.

Poser les armes ds le vestiaire.

Une porte d’entrée :

https://pbs.twimg.com/media/Eps60JPWMAMkW5c?format=png&name=small

(Vous trouvez quelques choses sur YT)

@ Malgré ma paresse congénitale, j’y travaille

Voilà ce qui nous différencie absolument, jzmn. J’ai toujours été un gros bosseur congénital depuis ma naissance… Et à l’heure de la retraite, je peux enfin me payer le luxe de me laisser aller à extravaguer sur cette chaine, sans aucun effort, ni fatigue.

De quoi ?… Vous auriez perdu deux nuits blanches dans votre vie entière ? Quel homme sweet home, dites dong !… Et seriez déjà épuisé à rassembler vos morceaux ?

Suis vraiment désolé de vous avoir mis dans pareil état… Surtout alhros, ne vous souciez pas des gilets jeunes, même s’ils vous embêtent un brin… Évitez de vous promener dans Paris quand ils y sont… Voilà mon conseil de Mireille.

https://www.youtube.com/watch?v=wxgWBpbQK6o

JJJ, inutile de vous travestir, tout le monde sait que vos dessous sont sexy. Avez vous deja reçu un homme qui le soit encore, habillé, même succinctement. Désolée de vous le dire, c’est assez rare. Il leur faut garder une chemise en négligé ou alors nu. Ils ne connaissent pas le plaisir qu’il y a comme vous le suggérez à se promener sur un blog en déshabillé et bien qu’accablée de graphomanie pouvoir rester attrayante et désirable culturellement, moralement et légalement. XX .

Merci Béré pour avoir si bien su décrypter les diverses qualités ma personnalité. J’ai bien fait de rester un brin mystérieuse à vos yeux, sachant que vous finiriez par faire l’aveu de votre propre sensibilité, bien plus qu’à celle des gros balourds extra-terrestres.

Joyeux Noël en votre guipure affriolante. Soyez sûre que je penserai bien à vous, B., les jambes soigneusement épilées fuselées dans mes bas-résille noirs dissimulés sous mon impeccable smoking blanc.

@ B., Surtout ne paniquez pas, ce n’est pas le moment. Et vous paraissez toujours maîtriser les dessous chics… donc, yad lespoir !…

Bàv,

@ txxfl, même munie d’une piscanette à eau, il faut essayer de rester attrayante et désirable culturellement, moralement et légalement sur la rdl. Bonsoir.

825

commentaires