Pour saluer Milan Kundera

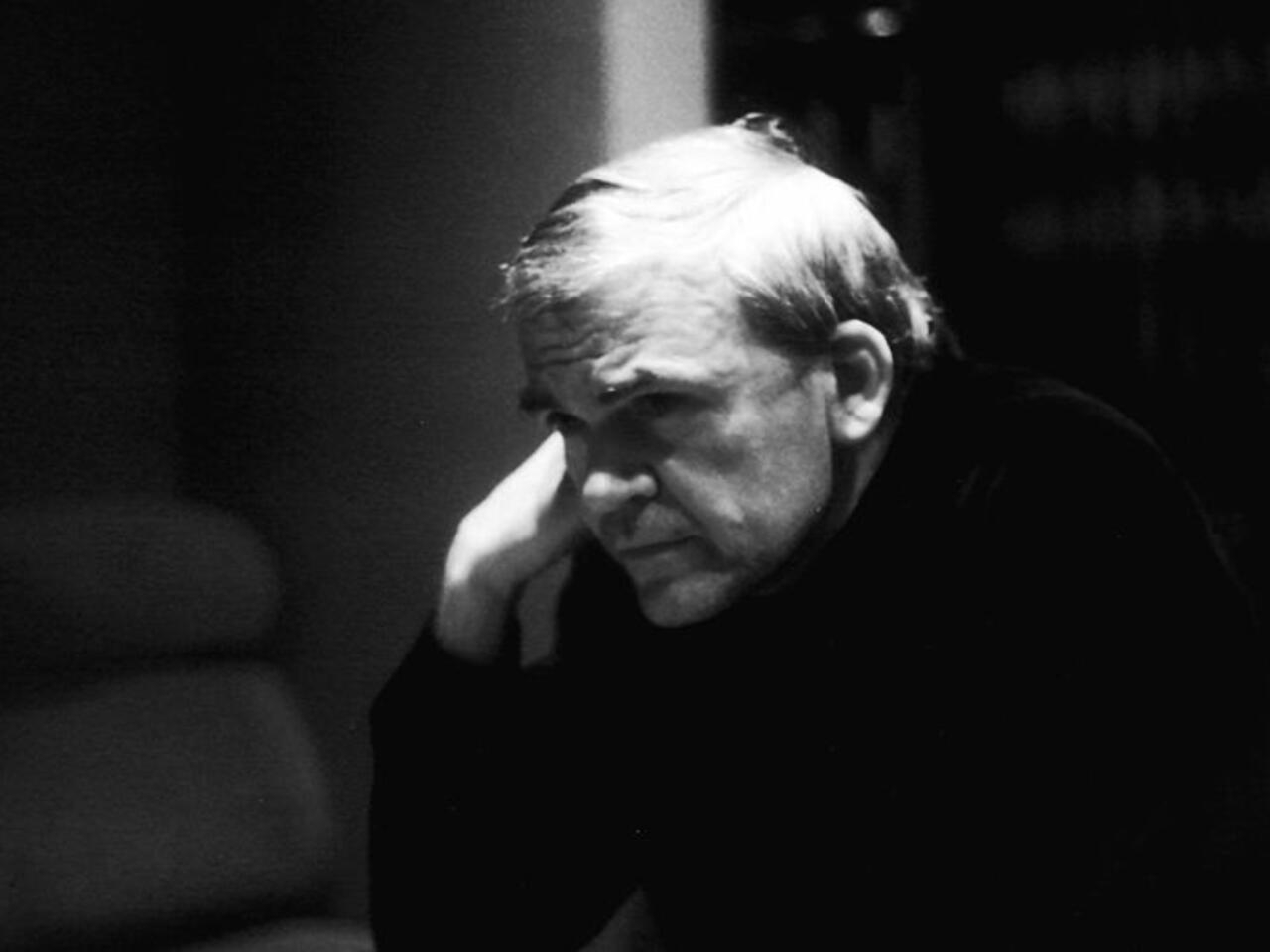

Un Européen, c’est celui qui a la nostalgie de l’Europe. Milan Kundera, qui vient de mourir à Paris à l’âge de 94 ans, nous a appris cela que seul un créateur venu de la fiction pouvait nous apporter. On lui doit d’avoir ressuscité l’idée d’Europe centrale tout en vouant aux gémonies l’expression « mitteleuropa ». Contexte et fil rouge de l’essentiel de ses écrits, elle court tout au long de son œuvre comme en témoigne la publication en deux volumes de son Oeuvre (attention, sans « s » !) dans la collection de la Pléiade sous son contrôle vigilant. On peut aujourd’hui (re)lire La Vie est ailleurs, La Plaisanterie ou Le Livre du rire et de l’oubli sans surinterpréter les intentions cachées de l’auteur (critique voilée du régime etc). A condition de ne jamais oublier ce qu’il a voulu faire du roman : un art, et non plus un genre, porteur d’une vision du monde, et dont l’avenir se joue dans la cale de l’Histoire.

Un Européen, c’est celui qui a la nostalgie de l’Europe. Milan Kundera, qui vient de mourir à Paris à l’âge de 94 ans, nous a appris cela que seul un créateur venu de la fiction pouvait nous apporter. On lui doit d’avoir ressuscité l’idée d’Europe centrale tout en vouant aux gémonies l’expression « mitteleuropa ». Contexte et fil rouge de l’essentiel de ses écrits, elle court tout au long de son œuvre comme en témoigne la publication en deux volumes de son Oeuvre (attention, sans « s » !) dans la collection de la Pléiade sous son contrôle vigilant. On peut aujourd’hui (re)lire La Vie est ailleurs, La Plaisanterie ou Le Livre du rire et de l’oubli sans surinterpréter les intentions cachées de l’auteur (critique voilée du régime etc). A condition de ne jamais oublier ce qu’il a voulu faire du roman : un art, et non plus un genre, porteur d’une vision du monde, et dont l’avenir se joue dans la cale de l’Histoire.

Kundera nous a appris à regarder les régimes communistes en action non à travers leur prisme strictement socio-politique mais par les attitudes qu’ils suscitaient chez les citoyens/personnages. Du communisme en particulier, il tira la meilleure des introductions au monde moderne en général. L’impact de son œuvre est indissociable de l’émancipation des peuples de ces pays-là. Elle est des rares à avoir permis, à ses lecteurs emprisonnés derrière le rideau de fer, d’inscrire leur « moi » au sein d’un « nous » jusqu’alors dilué au sein d’une histoire collective. Traitant la politique en artiste radical, il a redonné des noms à des phénomènes, des sentiments et des sensations que le totalitarisme avait réussi à débaptiser. Kundera a regardé la société en adepte du pas de côté et du décalage. Il a revisité les anciennes catégories qui définissaient les grands romanciers d’Europe centrale, celle de la philosophie et du sérieux, pour les remplacer par un rire tout de désinvolture et d’impertinence, par l’humour et l’ironie contre les grotesques du système, et par l’élévation du kitsch au rang d’une catégorie quasi métaphysique. Sa méditation sur l’exil, et l’impossibilité pour l’émigré de rentrer au pays sous peine d’annuler de sa biographie intime ses longues années passées hors de chez lui, est inoubliable.

Il a ressuscité un Occident oublié au sein de notre Occident. La résurgence de cette Atlantide a cassé la vision bipolaire Est/Ouest ; celle-ci n’avait pas seulement écrasé l’identité de la Mitteleuropa : elle avait installé le choc des civilisations dans les esprits. On doit au romancier d’avoir hâté le retour de l’Europe centrale en restituant ses habitants à l’Europe, une véritable révolution culturelle, ce qui n’est pas peu (son article de 1983 sur « Un Occident kidnappé » fait date). Sa vision de l’Histoire n’en est pas moins « idéalisée parfois à la limite du kitsch « . Certains de ses critiques tchèques lui ont ainsi reprocher de n’avoir pas voulu voir que l’Europe centrale avait été aussi une allégorie de la face sombre du XXème siècle ; il n’en a retenu que l’éblouissante modernité à l’œuvre dans la Vienne de la grande époque pour mieux oublier la haine de la démocratie, le nationalisme anti-Lumières, l’antisémitisme et autres démons. Un tropisme dont certains dénichent les racines dans une naïveté propre à une conception avant-gardiste de la modernité, en vertu de laquelle le passage du passé au présent permettrait de se libérer des ténèbres. Comme quoi, pour avoir été un fin analyste de la mécanique totalitaire, le romancier n’en serait pas moins victime d’une illusion sur le brouillard qui enveloppe le passé et se dissipe dès que celui-ci devient présent.

Il identifie la bêtise à la religion de l’archive, l’illusion biographique, le formalisme littéraire, la recherche génétique. Tout ce qui concourt selon lui à dépouiller un auteur de ce qui n’appartient qu’à lui. Ses deux Pléiades parues sous sa garantie, gage d’autocensure, nous privent notamment de textes de jeunesse. Le fait est que cette édition épurée, qu’il a débarrassée de ses premières traductions en français par lui jugées calamiteuses (son problème avec ses traducteurs est plus vaste), est la négation même du travail des historiens de la littérature. On ne saura pas quand il est passé du rire à l’oubli, et de la tendresse au désenchantement. Ni comment le Kundera tchèque fut aussi engagé que le Kundera français ne l’est pas. Ni les étapes parfois douloureuses qui l’ont fait glisser de sa langue natale à sa langue d’adoption avec tout ce que cela suppose de renoncements. Ni l’évolution du lyrisme insolent, drôle, sarcastique, agressif, mordant, romantique des années de plaisanteries et de risibles amours à l’anti-lyrisme l’ayant mis à distance des sentiments pour verser dans une ironie qui n’aura conservé que le sarcasme des années d’avant, comme un adieu à l’innocence, prix à payer pour accéder à la sagesse, si Diderot à ses débuts, si Anatole France vers la fin. Ni pourquoi il lui fallu dissocier son art romanesque de tout contexte politique pour lui accorder le statut extraterritorial d’une autonomie radicale. Regrets éternels. On aurait ainsi mieux compris comment un grand écrivain se déhistoricise dès qu’il se veut universel.

Ses thuriféraires, et il n’en manque pas, ne supportent pas que l’on interroge l’évolution de son style depuis qu’il a décidé d’écrire en français. Lui non plus d’ailleurs puisque dès lors ou presque, il décida de publier ses livres made in France d’abord en Espagne ou en Italie puis en tout dernier lieu chez nous afin de n’avoir pas à affronter d’emblée la critique hexagonale. Il n’en demeure pas moins que dès la parution du Rideau (2005), on pouvait se demander ce qui lui était arrivé. Car il y a un mystère Kundera. Ce phénomène étrange pointait déjà dangereusement dans ses trois derniers romans rédigés dans sa langue d’adoption (La lenteur, L’identité, L’ignorance).

Méconnaissable, l’auteur drôle, captivant, stylé, puissant et pétillant d’intelligence de La plaisanterie, de La valse aux adieux et de L’insoutenable légèreté de l’être pour ne citer que les plus notoires. C’était le temps où il écrivait en tchèque. D’autant plus regrettable que Milan Kundera est par excellence l’écrivain qu’on aimerait continuer à aimer. Pour ce qu’il fut, ce qu’il est et ce qu’il a fait. Une oeuvre. Il n’est pas le premier orfèvre de la langue à en avoir changé. Conrad et Nabokov sont les plus fameux. Mais cela ne les a pas stérilisés. Car avec Le rideau, qui se présente comme un essai en sept parties, la pensée est aussi épaisse que l’expression est pauvre.

Cet ensemble discontinu de réflexions sur l’art sous toutes ses formes brasse large : le coup d’envoi donné par Goethe à la Weltliteratur, Rabelais, le comparatisme etc. On ne retrouve le Kundera d’avant que lorsqu’on aperçoit des éclairs dans l’analyse qu’on voudrait lui faire aussitôt approfondir. Ainsi son insistance à qualifier Kafka d’« écrivain allemand » (pour mieux demeurer le seul grand écrivain tchèque ?) Comme on aurait aimé le voir développer des constats tels que : « »L’Europe n’a pas réussi penser sa littérature comme une unité historique et je ne cesserai de répéter que c’est là son irréparable échec intellectuel » ». Ou encore : « »Hitler avait apporté non seulement d’indicibles horreurs à l’Europe mais il l’avait spoliée de son sens du tragique« ». Mais quand on lit sous sa plume, à propos de l’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968 :« » Je sais depuis lors ce qu’aucun Français, aucun Américain ne peut savoir ; je sais ce qu’est pour un homme vivre la mort de sa nation » », on se demande s’il a entendu parler de ce qu’a vécu la France entre 1940 et 1944. On dit que si l’on retire une idée, une seule, d’un livre, on n’a pas perdu son temps. En ce qui me concerne, je suis reconnaissant à Kundera de m’avoir rafraichi la mémoire sur Cervantès:

« Il écrit la seconde partie de Don Quichotte alors que la première est déjà éditée et connue depuis plusieurs années. Cela lui suggère une idée splendide : les personnages que don Quichotte rencontre reconnaissent en lui le héros vivant du livre qu’ils ont lu ; ils discutent avec lui de ses aventures passées et lui donnent l’occasion de commenter sa propre image littéraire. Bien sûr, ce n’est pas possible ! c’est une pure fantaisie ! une blague ! »

Après ça, je me suis précipité sur mon Don Quichotte !

N’empêche, quel lecteur ! Une Rencontre (2009), genre d’essai qu’il affectionnait depuis les indispensables réflexions exposées dans L’Art du roman (1986), est de nature à désarmer d’anciennes préventions vis-à-vis de son usage du français. C’est assez éblouissant. Car sur de courtes distances, Kundera excelle à s’attaquer au vif d’une oeuvre, à la désosser et à lui faire rendre son âme (ici un témoignage sur ses années d’enseignement à l’université de Rennes). Ses intuitions semblent inédites, ce qui est une prouesse s’agissant d’un champ de livres, de tableaux ou de musiques déjà bien labouré tant par la critique des experts que par l’opinion. Et pourtant, il parvient à étonner, à surprendre, en ouvrant d’un mot, d’une phrase, d’un doute de nouvelles pistes. La rencontre annoncée par le titre est celle des réflexions nées de la fréquentation de ses souvenirs. Voici Francis Bacon en ses portraits et autoportraits, saisi loin du poncif de l’horreur, à moins que celle-ci, d’une richesse shakespearienne dans l’étalement des viandes, soit tout sauf effrayante, un peu comme dans les romans de Tostoï ; Kundera choisit même de le beckettiser, puisque l’un peint encore avec de la peinture comme l’autre fait encore du théâtre avec du texte.

Huile et langage, c’est tout un, deux matériaux en voie de disparition dans leurs corporations respectives, ce qui explique aussi leur isolement. Chez le boucher, Beckett, comme Bacon, aurait très bien pu dire que les carcasses d’homme pouvaient être accrochées en lieu et place des carcasses d’animaux. Au fond de la prétendue horreur qui leur est commune, que reste-il d’autre que l’expression d’un visage, là même où ils auront trouvé « »une raison pour vivre cet accident dénué de sens qu’est la vie » » ? Voici encore le Dostoïevski de L’Idiot, le Céline de D’un Château l’autre, le Philip Roth de Professeur de désir, le Juan Goytisolo de Et quand le rideau tombe, Chamoiseau en Césaire, et Beethoven, Xenakis, Rabelais, Janacek et d’autres encore brillamment revisités tel Brecht en ses mauvaises odeurs. Même si au passage il ne peut s’empêcher de réduire l’entreprise biographique à sa caricature (« une logique artificielle qu’on impose à une succession de tableaux ») ni de commettre une erreur en affirmant imprudemment que pendant la guerre de Tchétchénie « »personne, pas un journaliste, pas un politique, pas un intellectuel » » n’a voulu se souvenir du Hadji Mourat de Tolstoï, alors que son opportune réédition a été abondamment saluée par la presse.

Vétilles car il sera beaucoup pardonné au fin lecteur qui, relisant Cent ans de solitude, y voit tout à la fois l’art du roman à son meilleur et l’ère du roman à son déclin. Pardonné encore celui qui jouit d’une telle liberté par rapport à la tyrannie de l’air du temps qu’il ose reconnaître n’avoir jamais ouvert un livre de Soljenitsyne (« Ses retentissantes prises de position (dont j’applaudissais le courage) me faisaient croire que je connaissais d’avance tout ce qu’il avait à dire ») mais se régaler à la lecture des Dieux ont soif d’Anatole France qu’il espère retirer ainsi de la liste noire établie par les salons où l’on pense (un Kundera n’y suffirait pas…).

Il a rarement eu le trait aussi vif. Il ne lui faut que trois lignes pour nous persuader que Milosz est l’inventeur du futur grammatical de la nostalgie, forme métamorphosant « »l’évocation mélancolique de ce qui n’est plus en la tristesse déchirante d’une promesse irréalisable« ». Ou que la fidélité aux convictions est puérilité quand la fidélité en amitié est une vertu. L’a-t-il fait exprès ? Etait-il si sûr de son effet ? Toujours est-il qu’il a gardé le meilleur pour la fin : un commentaire magnifique de Kaputt et de La Peau, les deux chefs d’oeuvre d’un Curzio Malaparte évoqué d’emblée comme« »plus proche de Pétrarque que de Garibaldi« ». Bien qu’elle s’attarde longuement sur les questions de forme, de composition et d’architecture, sa critique est d’une sensibilité esthétique et d’une empathie remarquables pour cette « poésie de l’invraisemblable« .

On n’a guère lu, sous la plume des critiques et des préfaciers, de lectures aussi profondes, intelligentes et denses que celle-ci. Même si on a encore en mémoire (et comment pourrait-on les en chasser ?) les têtes de chevaux saillant d’un lac glacé. Ou la scène du narrateur passant de nuit à cheval sous une double rangée d’arbres remuant de murmures et de râles, et comprenant à l’aube qu’ils venaient de Juifs crucifiés. Ou encore ce moment atroce où un Napolitain écrasé par un char américain est, tout aplati, aussitôt brandi comme un étendard au bout d’une pique fichée dans ce qui fut une tête. Ou le chagrin absolu de l’auteur découvrant que son chien Febo, disparu qu’il aime comme jamais il n’a aimé un être humain, agonise vivant et éventré dans un laboratoire expérimental alors que la guerre est finie ; mais la cruauté des hommes, dans ce qu’elle a de plus archaïque, elle, n’a pas déserté la vieille Europe. Impossible de ne pas se précipiter chez Malaparte après avoir lu Kundera.

Dans Milan Kundera « Ecrire, quelle drôle d’idée » (et quel drôle de titre soit dit en passant), que Gallimard publie ces jours-ci fort opportunément (320 pages, 21 euros), Florence Noiville, critique au Monde des livres puise abondamment dans Une Rencontre, peut-être davantage que dans d’autres de sa bibliographie, et on la comprend. C’est une mine de même que l’est son propre livre, hommage appuyé à un ami admiré pour son œuvre « alliance de la profondeur et de la limpidité », mais hommage totalement dépourvu du moindre esprit critique. Car depuis des années, la journaliste a continument fréquenté « l’ermite » de la rue Récamier, les guillemets s’imposant car on le voyait souvent déjeuner au Récamier pour y déguster son plat favori (grenouilles à l’ail et persil frit), plus grande concentration d’éditeurs et de chroniqueurs au m2, ou pour quelques fêtes dans les bras de Sollers ou BHL au café de Flore non loin. Kundera, discret sinon secret (« Tout écrivain a trois vies : sa vie publique, sa vie privée, sa vie secrète » disait-il), ne fuyait pas seulement les micros et les plateaux des journalistes « ces chiens renifleurs ». Il avait la haine des biographes, une engeance méprisable à ses yeux. Sa biographie officielle sur la jaquette de ses livres se réduit à ceci :

« Milan Kundera est né en Tchécoslovaquie. En 1975, il s’installe en France ».

Le paradoxe est qu’il s’est beaucoup confié à son amie Florence Noiville, biographe de Singer en sachant bien qu’elle lui consacrerait un livre un jour (ici sa participation enthousiaste éclairante à l’émission Répliques). Certes pas une biographie mais un gisement pour les futurs biographes. Elle s’est rendue à Prague, a interrogé d’anciennes relations ; mais tout étant sous le contrôle de sa femme Vera, elle a évité d’interroger sa première épouse. Ou Adam Hradilek, chercheur à l’Institut pour l’étude des régimes totalitaires, et Petr Tresnak, co-auteurs d’une enquête très fournie intitulée « La dénonciation de Milan Kundera » et diffusée en version anglaise sur le site de l’hebdomadaire praguois Respekt. Sa divulgation fit scandale en 2008. Nombre de grands écrivains à travers le monde se solidarisèrent avec lui. Ce qui ne changea rien à l’affaire : il « aurait » dénoncé un autre étudiant à la police secrète communiste, ce qui aurait abouti à la condamnation de celui-ci à une peine de 22 ans de réclusion pour désertion. L’insinuation est pire que l’accusation. D’après un rapport de la police secrète du 14 mars 1950, les choses apparaissaient ainsi résumées :

« Aujourd’hui vers 16 heures, un étudiant, Milan Kundera, né le 1er avril 1929 à Brno, résidant à Prague VII, Cité universitaire, rue du Roi-George-VI, s’est présenté dans ce département et a rapporté qu’une étudiante, Iva Militka, résidant dans la même cité universitaire, avait indiqué à l’étudiant Dlask, de la même cité universitaire, qu’elle avait rencontré Miroslav Dvoracek, un de ses amis » »…

Ce que l’écrivain avait aussitôt nié avec la dernière énergie. Ce n’est évidemment pas grâce au livre de Florence Noiville qu’on en saura davantage si ce n’est que cette histoire l’a durablement meurtri. Ce portrait de Kundera en séducteur (les nombreuses photos sont convaincantes) facétieux, silencieux, ironique n’en est pas moins passionnant, tant pour ce qu’il dit que pour ce qu’il tait. Ses amis parmi les écrivains, de Jacques-Pierre Amette (on lira ici le récit de leurs conversations) à Philip Roth, peuvent en témoigner.

« Ses zones d’ombre. Accepter de ne pas les percer. Par respect. Parce que c’est inutile : « des préoccupations de concierges » comme dit toujours Vera ».

Cela figure parmi les principes d’écriture notés par l’auteur sur son carnet d’enquête. Un étonnant plaidoyer pour l’oubli. Aussi ressort-on ravi et frustré de cette Vie de saint. On aurait aimé en savoir plus sur le ressentiment que son exil français a suscité chez ses compatriotes les mieux intentionnés, sur son attitude pendant le Printemps de Prague, sur ce qui lui a barré la route du prix Nobel (son « politiquement incorrect » et sa réputation de misogynie tirée de l’analyse de son oeuvre, selon Florence Noiville), le roman comme lieu de suspension du jugement moral, la passion des triptyques de Bacon (ses Trois études pour un autoportrait figuraient face à lui au-dessus de son bureau), l’influence fondatrice de la musique sur sa prose, les vraies raisons de l’hostilité à son endroit de son ancien ami Vaclav Havel… Toutes choses évoquées par ce livre, mais à peine. Son dispositif par empilement de fragments, d’extraits de l’œuvre, de documents, de photos inédites relève du dossier. Comme si une vie d’écrivain n’était réductible qu’à des scènes. Milan et Vera en Philémon et Baucis.

Kundera se désolait de ce que Franz Kafka attire l’attention davantage que Joseph K. Ca ne risque pas de lui arriver. De toute façon, de son vivant, plutôt que de s’en remettre à quelque Max Brod, lui et sa femme ont fait tourner la broyeuse à plein régime, éliminant d’innombrables lettres, documents et manuscrits. Après une Pléiade bien propre et sans rien qui dépasse, ils ont fait le ménage. Rideau !

(« Dessin de Milan Kundera », « Portrait de Milan Kundera, 1980 » photo Elisa Cabot ;« Trois études pour un autoportrait de Francis Bacon, 979 Huile sur toile Chaque panneau: 37,5 × 31,8 cm Metropolitan Museum of Art, New York Jacques and Natasha Gelman Collection, 1998)

945 Réponses pour Pour saluer Milan Kundera

C’est bon les limandes. Je les fais frire.

Ce sera un carnet de condoléances. Un carnet tchèque.

Limande-endives. Un immense potentiel culinaire. Il suffit de savoir faire.

Bon article sur Depardieu, le 1er d’une série de 6, dans Le Monde. Où il est aussi question de Welbeck, de Brando, de scooter & de saloperies faites aux filles et femmes…

Signé Raphaëlle Bacqué & Samuel Blumenfeld, voilà (enfin!) un article « de fond » qui ne cherche pas midi à 14 heures.

Au-delà des déréglements de la mémoire, la démesure de l’Acteur fait Homme recèle une énigme: pourquoi n’a-t-il pas joué dans Shakespeare?

J’ai le plaisir de signaler à mes très nombreux amis de ce blog littéraire que le webmagazine quotidien « Tribune juive info » publie le 17 juillet mes pauvretés sur la langue française.

Pauvreté est encore un bien grand mot, charolais. Avec vos 40 mots de vocabulaire, une synthaxe souvent approximative, des compilations de définitions qui vous sont inutiles, vos nouveaux ? amis ne doivent pas être très regardants sur les faux profils, et fausses identités. Mais il s’agit plutôt de votre pauvreté intellectuelle également en matière de » politique « , qui doit plaire à un électorat extrémiste.

Et corrigez donc cela : syntaxe

décidément elle ne vous M pas, la mariée saint-axe !

Ce qui n’ est pas vraiment une surprise. Qui aime-t-elle, fors elle même?

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Depardieu a joué sublimement dans la Bérénice de Racine.

Ce type fait partie des acteurs qui peuvent à peu près tout faire.

Le keuf est un vrai boute-en-train, il aime exciter les vieux tordus, comme le scabreux, un loufiat pendu aux mamelles de sa bovine nourrice, et qui ne boit pas que du lait, comme ils disent à Brest.

J’ai lu « Le Parisien » à la terrasse d’un café.

En Une, Jane Birkin et dans les huit pages suivantes.

Autant que pour la reine d’Angleterre ou la mort d’un pape !

Très aimée et populaire la Jane…

Oh ! Charoulet froidement assasseurisé en direct sur les réseaux sociaux. Que fait la police ?!

so iconic comme on dit lol

Le plus étonnant c’est qu’elle n’était pas une actrice exceptionnelle ni une chanteuse remarquable !

A quoi tient sa renommée ?

Pourquoi les jambes de la regrettée Raquel Welch sont les plus belles du monde ?

Pourquoi aux yeux des théosophes initiés, l’ère adamique s’est achevé en l’an 2000 ?

Pourquoi les chats ronronnent autour de nous pour être caressés ?

« Kundera se désolait de ce que Franz Kafka attire l’attention davantage que Joseph K. Ca ne risque pas de lui arriver. »

Il aura fallu attendre la disparition de Kundera, pour apercevoir, c’est mon cas, l’étendue du malentendu. Ce billet et des commentaires (peu nombreux sur le sujet mais de qualité, sauf ceux d’une obsédée du cul metoo) y ont contribué.

On ne sort pas toujours grandi de l’ambiguïté.

Pour Kundera, je pense tout le contraire .

Son expérience, plus qu’une autre résonne d’une bien étrange façon.

Et on ne peut pas ne pas penser à l’invasion de l’Ukraine , quand Kundera évoque une colonisation des soviétiques, à la fois lente, patiente et très brutale.

Ils sont peu nombreux les auteurs à se risquer dans cette zone grise ukrainienne, sous domination russe. On ne peut que citer de nouveau Andrei Kourkov, et son apiculteur.

Bon été, et lisez !

Charoulet froidement assasseurisé en direct sur les réseaux

Il faut quand même que ce monsieur comprenne que le 3ème sous sol convient à la profondeur de ses expressions pour ainsi dire simplifiées et réduites à l’essentiel, le noyau de l’atome. Songez-vous, vous aussi comme mon neveu à vous construire un abri anti-atomique dans votre parc, cher Ddé?

Closer, aperçu une photo d’interieur de sa résidence parisienne, peut-être pas l’unique, il a en plus très bon goût.

Samuel dit: à

Pourquoi les chats ronronnent autour de nous pour être caressés ?

Parce qu’eux ont compris, ce que vous pas, que, pour votre sanité intellectuelle, il est super important que vous décolliez de vos obsessions. Le chat sait sur vous plus que ce que vous saurez jamais. Fiez vous à lui.

Et on ne peut pas ne pas penser à l’invasion de l’Ukraine , quand Kundera évoque une colonisation des soviétiques, à la fois lente, patiente et très brutale.

Remplacez Ukraine par les femmes, remplacez pareillement les soviétiques par les femmes et ayez un commencement d’idée.

Et je pense à lui qui est si triste. À vingt ans, si viril et si masculin, il s’est fait pêcho par un de vingt deux ans de plus et ils se sont enculés, en veux-tu, en voilà. Du sperme du foutre et que je t’en tartine.

Aujourd’hui, quatorze ans après et un mariage, un va vers le vieillard et lui explose de vitalité.

Comment les choses se passent. Il goûte à une fille, mais il y a ce souvenir de ces années passées dans le luxe avec son aîné, son amant, son mari.

Lui, lorsque je le regarde, je me demande mais pourquoi est-il si triste.

Samuel dit: à

Pourquoi les jambes

Parce que vous n’avez pas vu les miennes.

closer dit: à

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Depardieu a joué sublimement dans la Bérénice de Racine.

Pas vu (pas pris) mais vu dans Victor Hugo, L’homme qui rit.

Une splendeur. Un monument (d’ailleurs, son corps se rapproche de ce qu’il est).

À quoi tient sa renommée ?

Elle est l’exact contraire de Quentin Tarantino.

Et si elle nous a aimés, ce fut avec sincérité. Mais, dans son chagrin, nous ne lui avons servi à rien. Hier, Emma m’a dit quel drame terrible pour un parent d’avoir un enfant qui se suicide.

« compteurs de vies, conteurs de vues »z

J’aime bien surtout le contraire qui est dit

« Conteur de vies, compteur de vues ».

Finement dit.

4h50, mardi 18 juillet 2023

Commandant Azzedine

https://www.instagram.com/reel/CumZhwTIpzC/?igshid=YTUzYTFiZDMwYg==

Nous, français, on voit le résultat de l’indépendance que vous avez arraché à la France, eh bien, ce n’est pas glorieux. Vous n’avez pas, arabes d’Algérie, de quoi être fiers.

Macron.

On en reparlera dans cinquante ans.

Restera-t-il, ou pas, la honte qu’,il inflige aux français ?

La légion d’honneur attribuée à Frédéric Mitterrand ce pédophile qui consomme ses proies sexuelles en Thaïlande.

Borne confirmée à Matignon avec sa loi inique sur les retraites.

Quid de Schiappa qui se sert de la décapitation d’un enseignant pour dilapider les prébendes de l’État et qui encore est autosatisfaite ?

Est-ce simplement pck désormais on le voit, ou bien pourquoi ce partage entre petits copains est-il devenu intolérable à nos yeux ?

@Remplacer par.

Je ne remplace rien du tout dans mon message.

Les mots ont un sens.

La carte et le territoire

Voici pourquoi l’Europe centrale, dans le langage commun est devenue l’Europe de l’Est.

« Dans son essai, Kundera y affirmait que, si l’Europe centrale et orientale était sous le contrôle politique de l’Est depuis 1945, les peuples de la région appartenaient culturellement à l’Occident. Il présentait des incohérences fascinantes dans la manière dont la région située derrière le rideau de fer était perçue de l’extérieur. Par exemple, comment était-il possible que Vienne fût reconnue comme une capitale occidentale, alors que Prague, qui se trouve plus à l’ouest sur la carte, se voyait refuser ce statut ? »

Plutôt qu’un jeu de mots, peu goûteux, préférer cette belle histoire:

« Jane savoure les « boudeuses », « baptisées ainsi parce qu’à un moment elles arrêtent de grandir et boudent! » »

DEVISE

Plutôt que le dérisoire LIBERTE EGALITE FRATERNITE, qui n’a jamais marché malgré la foi républicaine, adoptons le slogan réaliste chinois 幸福、财富、长寿

On sera plus dans le coup !

Incohérences fascinantes

L’orient commence au Rennweg, Metternich.

Oublis fascinants, blow up, Birkin Kundera

Les gens se souviennent rarement des bons films, Phil.

18.7 — 8.48

La rose complotiste, conspirationniste,elle pousse dans son fumier.

C’est sûr.

Paul Klee 1879-1940, German

Mourning flowers 1917, watercolor, via Christie’s

Henri Tachan est un auteur-compositeur-interprète français, né le 2 septembre 1939 à Moulins (Allier) et mort le 16 juillet 2023 à Avignon (Vaucluse).

Relativement ignoré par une grande partie des médias dès le début de sa carrière dans les années 1960, ses chansons à texte sont généralement très critiques vis-à-vis de la société et de certains de ses travers, qu’elle soient antimilitaristes (Dans les orchestres militaires) ou féministes (Les Z’hommes, Ma femme).

Je ne veux ps vieillir je ne veux pas mourir,

Henri Tachan.

Superbe chanson!

Écoutons-le encore…

https://www.youtube.com/watch?v=C5z_alAeq-U

( Merci VDBC).

pas vieillir

Et pourquoi pas celle-là, blog ?

https://www.youtube.com/watch?v=deZ6xIJaz3c

blbg

Ou celle-là, spécial dédicace à rose !

https://www.youtube.com/watch?v=xT6Aft1P-KI

Oui, Jazzi, Henri Tachan ou le lyrique exacerbé.

De l’ extrême provocation à l ‘extrême tendresse.

A l’ opposé de l’eau tiède faussement provocatrice mais très médiatique d’ une Birkin, faut-il le dire.

@Marie Sasseur

Vous déformez mon patronyme à dessein. Libre à vous.Je vous imiterai pas en déformant votre pseudo.

Vous délirez hargneusement à mon sujet. Peu me chaut.

Comme je lis un commentaire sur cent, je ne vous lis que lorsque vous m’agressez. Je ne sais rien de vos autres textes d’ici. Je n’ai pas d’opinion sur eux. Je présume à l’aune de votre dernière production qu’ils ne doivent pas voler très haut.

charolais, vous trollez sur plusieurs blogs, et hors sujet en permanence sur celui-ci, on n’est pas obligé de subir les agissements d’emplâtre numérique,faux profil usant d’une fausse identité.

EVALUATION DES POLITIQUES

L’unité de mesure pour les bolos de gauche sera le Jean Paul MELENCHON

Exemple :

Fabien Roussel = 0,4 Mel

Olivier Faure = 0,1 Mel

L’unité de mesure pour les hyènes Metoo sera la

Sandrine ROUSSIE

Exemple :

Soeur Rose = 0,2 Sand

Soeur Ma = 0,6 Sand

Clopine = 3,9 Sand

Ce en quoi, charolais, vous êtes bien aidé.

Vous aimez betove ?

Vous allez adorer jazzer avec Kundera

« En quoi, le décès de l’écrivain tchèque Milan Kundera annoncé par tous les grands médias concernerait-il le monde du jazz qui a suffisamment à faire avec l’effritement toujours plus large de sa pyramide des âges ? Franck Bergerot nous en donne les raisons, plus exactement les siennes.

https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/kundera-est-mort-et-alors/

Bon été, et lisez !

Pourquoi faux? Parce que ses convictions ne vous plaisent pas,Sasseur? On est très vite catalogue Troll, et d’ extrême droite, avec vous…

Pourquoi fausse?

De Kundera à Birkin, quelle chute !

BLOGS

Tous les billets de blog n’ont pas pour fonction d’instruire, d’éduquer, d’enseigner, de guérir de la peste Netflic, du sirop Paramount.

Un billet n’est que le gros plan obscène de l’ombilic de l’auteur, réalisé par ses désirs, hélas démesurés.

(c’est vous dire la chance qui est la nôtre ici depuis des mois, des mois, et des mois, d’échapper au naufrage !

« Comme je lis un commentaire sur cent, je ne vous lis que lorsque vous m’agressez. »

Mais comment savoir qu’un commentaire vous est agressif sans les lire au-préalable, Patrice Charoulet ?

Evelyn Boyd Granville :

https://www.washingtonpost.com/obituaries/2023/07/14/evelyn-boyd-granville-mathematician-black-dies/

Sans doute mieux placée pour défendre les droits des femmes qu’une chanteuse sans voix qui doit sa notoriété à une chanson porno.

Je connaissais Tachan de nom uniquement. Merci à Bolibongo pour la chanson « Pas vieillir, pas mourir », qui mériterait d’être bien plus connue:

Paroles et musique : Henri Tachan

https://www.youtube.com/watch?v=C5z_alAeq-U

Je veux avoir le temps d’apprivoiser les mouches

Je veux l’éternité pour apprendre ta bouche

Je veux voir les saisons minute par minute

Brindille par brindille tout le bois de ma hutte

Je veux chaque seconde connaître une habitude

Comme un chien familier comme la solitude

Je veux me coucher là et n’être pas rentable

Je veux vivre la vie d’une pierre d’une table

Sans suspense sans destin sans crainte sans dénouement

Je veux avoir le temps de perdre tout mon temps

Je ne veux pas vieillir je ne veux pas mourir

Je ne veux pas vieillir je ne veux pas mourir

Je n’veux pas

Je veux que tu sois belle et que tu brûles ailleurs

Comme un bête en feu sans que j’aie ni douleur

Ni jalousie ni haine ni fierté pour rien

Je ne veux plus familles votre orgueil sicilien

Je veux avoir le temps de simplifier nos corps

Cette fille qui passe il me la faut encore

Cet étranger te plaît et c’est épidermique

Je veux avoir le temps de comprendre cette musique

Je veux avoir le temps de ne plus avoir mal

Je veux avoir le temps d’être enfin animal

Je ne veux pas vieillir je ne veux pas mourir

Je ne veux pas vieillir je ne veux pas mourir

Je n’veux pas

Je veux des barricades qui servent à quelque chose

Que près des immortelles elles vivent les roses

Je veux que les enfants ne soient plus des victimes

Qu’on raye des dictionnaires bombarde tue assassine

Je veux que la raison n’ait plus droit de cité

Qu’intelligent malin deviennent inusités

Je veux avoir le temps de faire vingt ans de taule

Cent ans de poésie mille ans sur ton épaule

Je veux avoir le temps d’être ni vieux ni sage

Je veux avoir le temps d’être l’idiot du village

Je ne veux pas vieillir je ne veux pas mourir

Je ne veux pas vieillir je ne veux pas mourir

Je n’veux pas

La chanson est de 1973. En 50 ans, la chanson française a bien dégénérée. Qui écrit aujourd’hui des paroles de cette qualité (à part quelques naïvetés typiques de l’époque)?

Opposer Birkin et Boyd Granville, quelle sotte idée machiste vous pique René. Vous êtes en pleine transition sexuelle ?

@ »une chanteuse sans voix qui doit sa notoriété à une chanson porno. »

Vous êtes plutôt pour les dessous de chasteté, René ?

Intéressante la purge mis en œuvre par la racaille fasciste russe contre la racaille fasciste russe.

A propos de la mystérieuse disparition du petit Emile.

« L’hypothèse d’un « enlèvement par oiseau » a également été avancée, ainsi que le rapporte une source proche du dossier à BFMTV. Une éventuelle attaque de loup a aussi été avancée par certains habitants du Haut-Vernet. Le maire du village avait d’ailleurs déclaré en 2017 auprès d’une une radio locale avoir « vu des loups traverser le village », ainsi que le rapporte Midi libre. »

D. va nous dire qu’il a été enlevé par des extraterrestres ?

« une chanteuse sans voix qui doit sa notoriété à une chanson porno. »

Cela n’aurait pas duré si il n’y avait pas autre chose chez Birkin, renato.

Dans son cas, la gentillesse, plus que le talent proprement dit, a été payante…

Je me souviens, vers la fin des années 60, tous les branleurs du mouvement estudiantin écoutaient cette stupide chanson de Gainsbourg… et ils parlaient de chef d’œuvre… bon, nous étions déjà à une époque où les gens parlaient de chef d’œuvre pour tout et n’importe quoi.

S’il y avait eu un attaque de loup il y aurait du sang quelque part, Jazzi.

Plusieurs films à l’actif de Birkin; on peut citer 36 vues du Mont Fuji par Rivette, et Thelma et Louise et

Les P.D.

Henri Tachan

Délicatement peints de fond de teint postiche

Les paupières huilées sur leurs grands yeux de biche

Tondus absaloniens ou tendrement bouclés

Ils vont à petits pas dodelinant des miches

Les PD

Ficelés et moulés de pantalons étroits

Sur leurs pattes fragiles ils marchent trois par trois

Leur fin minois couvert de lunettes teintées

Ils vont comme pucelles entrelacés du doigt

Les PD

Il faut dire qu’ils ressemblent trait pour trait point par point

Tellement à leurs soeurs les femmes ces catins

Que beaucoup comme moi honteusement trompés

Se retournent en sifflant sur leur chute de reins

Les convertis dit-on font d’excellents bourreaux

Et les pires athées font les meilleurs dévots

Est-ce à dire Gide en main comme livre sacré

Que les coureurs de jupe seront tous et bientôt

Des PD

Que le dernier carré de purs d’incorruptibles

Va sentir quelque part sauter quelque fusible

Et reniant la tiédeur d’une paire de seins nacrés

Va plonger dans l’ersatz le nouveau combustible

Des PD

Est-ce à dire que bientôt les femmes ces voleuses d’hommes

Parquées dans des ghettos bien après l’oncle Tom

Inévitablement seront un jour forcées

De croquer le gigot à la place de la pomme

Moi qui suis Dieu soit loué fierté congénitale

Le chevalier servant des amours dites normales

Du haut de mon donjon je rêve de chasser

Jusqu’au dernier impie cette secte infernale

Des PD

Mais vite fatigué de chercher médecine

À cette épidémie aux antiques racines

Je les laisse un peu plus toujours proliférer

Y trouvant en retour plus de femmes câlines

Braves PD

Qu’ils le deviennent tous de tous lieux de tous bords

Des truands de Pigalle aux chât’lains de Chambord

Et se réalis’ra ce vieux rêve insensé

Voir toutes les Vénus se disputer mon corps

Et lorsque rassasié de la chair féminine

Mon goût de forniquer ne s’ra plus que routine

Tournant enfin le dos sans en faire tout un plat

Peut-être vais-je crier à tous ces PD-là

Et s’il n’en reste qu’un je serai celle-là

Thelma et Louise et Chantal et Keren Ann

Lorsque je faisais de la radio libre dans les années 80, Pablo 75, je passais Henri Tachan que j’avais découvert à l’époque avec plusieurs de ses 33 tours.

Il m’avait très agréablement surpris par son univers très particulier qui par ses multiples aspérités émotionnelles et existentielles ne pouvait guère plaire à la mass-média moyen.

Sans toutefois les comparer, Birkin était plus dans le glamour que demandait les mass-média moyens. D’où sa popularité.

Tachan fut privé d’ antennes aussi. Ce qui n’a pas beaucoup servi à sa notoriété. Mais il était suivit par un public de fidèles de ce que l’on pourrait appeler « la chanson française ».

Oui, renato, les animaux ont bon dos.

Le gros oiseaux, c’est plutôt l’aigle noir de Barbara, l’histoire d’un viol incestueux…

On est tous des putes

Henri Tachant

Y a des bonnes dames paroissiennes

Qui prennent plaisir à accabler

De pauvres péripatéticiennes

Entre deux grains de chapelet

À ces fanatiques de Jésus

À ces empêchées de l’étreinte

J’ainsi-soit-il ma pogne au cul

Et ce refrain de ma complainte

On est tous des putes

On est tous maqués

Et si tu veux pas être pute

Tu seras saqué

Le coeur au chaud dans ses pantoufles

Monsieur Dupont, Français moyen

Devant sa télé rote et bouffe

Dans sa deux-ch’vaux refait Verdun

À ce minable, à ce con vaincu

À ce partisan de la crainte

J’eurovisionne ma botte au cul

Et ce refrain de ma complainte

On est tous des putes

On est tous maqués

Et si tu veux pas être pute

Tu seras saqué

Je n’savais pas qu’pour faire des chansons

Et les chanter tout simplement

Fallait intéresser les patrons

À l’entreprise évidemment

Cheval, putain ou bien artiste

Sous-éditeur ou sous-maquereau

Faut galoper sur toutes les pistes

Pour le picotin des barbeaux

On est tous des putes

On est tous maqués

Et si tu veux pas être pute

Tu seras saqué

Quand viendra l’heure de mon salut

Si j’ai la trouille du labyrinthe

J’f’rai voir une dernière fois mon cul

En chantant l’ultime complainte

On est tous des putes

On est tous maqués

Et si tu veux pas être pute

Tu seras saqué

Leur fin minois couvert de lunettes teintées

Ils vont comme pucelles entrelacés du doigt

Henri Tachan.

C’est quand même bien trouvé, Jazzi, non?

Mais c’est l’interprétation qui est sublime!

Un chanteur pour des putes, hum, ça vous va nickel chrome..

Il y a aussi le côté extrêmement tendre, humain d’ Henri Tachan, Jazzi.

Ça grince et ça aime aussi.

« C’est quand même bien trouvé, Jazzi, non ? »

Oui, mais c’est le cliché habituel sur la folle, qui aura mieux réussi à Aznavour, blbg !

Vous faites partie des dames parisiennes, Marie Sasseur ?

« vers la fin des années 60, tous les branleurs du mouvement estudiantin écoutaient cette stupide chanson de Gainsbourg… »

Pas seulement, renato

https://www.youtube.com/watch?v=LPDICyUtLHk

Les Z’hommes

Henri Tachan

Font leur pipi contre les murs,

Quelquefois mêm’ sur leurs chaussures,

Pisser debout ça les rassure,

Les z’hommes,

Z’ont leur p’tit jet horizontal,

Leur p’tit siphon, leurs deux baballes,

Peuv’ jouer a la bataill’ navale,

Les z’hommes,

Z’ont leur p’tit sceptre dans leur culotte,

Leur p’tit périscop’ sous la flotte,

Z’ont le bâton ou la carotte,

Les z’hommes,

Et au nom de ce bout d’bidoche

Qui leur pendouille sous la brioche,

Ils font des guerres, ils font des mioches,

Les z’hommes…

Ils se racontent leurs conquêtes,

Leurs péripéties de braguette,

Dans des gros rir’ à la buvette,

Les z’hommes,

Ils se racontent leur guéguerre,

Leurs nostalgies de militaires,

Une lalarme à la paupière,

Les z’hommes,

Virilité en bandoulière,

Orgueil roulé en band’ moll’tières,

Agressivité en oeillères,

Les z’hommes,

Ils te traiteront de pédé,

De gonzesse et de dégonflé,

A moins qu’tu n’sort’ dehors si t’es

Un homme…

Z’aiment les femmes comme des fous,

C’est si pervers et c’est si doux,

« Enfin quoi ! c’est pas comm’ nous,

Les z’hommes ».

Z’aiment les femmes à la folie,

Passives, muett’ et jolies

De préférence dans le lit,

Des z’hommes,

Au baby-room ou au boudoir,

A la tortore ou au trottoir,

Z’aiment les femmes sans espoir,

Les z’hommes,

Prostituées ou Pénélopes,

Apprivoisées ou antilopes,

« Toutes les femm’ sont des salopes »

Pour les z’hommes…

C’est en quatre vingt treiz’, je crois

Qu’ils ont tué la femme du roi

Et la déclaration des Droits

De l’Homme,

C’est depuis deux mille ans, je pense,

Qu’ils décapitent en silence

Les femmes d’ailleurs et de France,

Les z’hommes,

Z’ont abattu les Thibétaines,

Z’ont fricassé les Africaines,

Z’ont indigné les Indiennes,

Les z’hommes,

Z’ont mis le voile aux Algériennes,

La chasteté aux châtelaines

Et le tablier à Mémène,

Les z’hommes…

Excusez-moi, mais ell’ me gratte,

Ma pauvre peau de phallocrate,

Dans la région de la prostate

Des z’hommes,

Excusez-moi, mais je me tire,

Sans un regret, sans un soupir,

De votre maffia, votre empire

Des z’hommes,

A chacun sa révolution,

Aurais-je seul’ment des compagnons

Qui partagent l’indignation

D’un homme ? (x2)

Oui, mais c’est le cliché habituel sur la folle

Henri Tachan joue avec le cliché, Jazzi, il n’est pas dupe du tout!

( Il travaillait quasi uniquement en cabaret, avec le mélange des populations …)

A mon grand regret, je suis passé complètement à côté de Henri Tachant (comme autrefois Passou avec Le lièvre aux yeux d’ambre). L’éléphant dans la salle…

Moi c’était François Béranger qui incarnait le mieux ce que je percevais être un constat et un désir de changement. Le Forestier, qui était mon voisin, était pétri de qualités mais humainement beaucoup moins « chaud » que Béranger, dont j’appréciais énormément le style de jeu de son guitariste, Jean-Pierre Alarcen. Tachant était très en vogue chez mes ami.e.s anars encartés à la FA, et fervents lecteurs du Monde libertaire, que je lisais avec plaisir & profit.

Je vais pouvoir combler une lacune de jeunesse. Chic!

A propos de la mystérieuse disparition du petit Emile.

Je pencherai plutôt pour un banal accident avec décès de l’enfant, si beau, si prometteur qu’il aura fallu le cacher. Sinon un enlèvement , avec le traçage téléphonique ce ne devrait pas être si difficile de savoir si l’hypothèse tient . La montagne et ses aspérités ne sont pas faciles à fouiller s’il fallait y chercher et d’un autre côté il n’existe qu’une route dans le secteur menant au village.

Moi c’était François Béranger qui incarnait le mieux ce que je percevais être un constat et un désir de changement.

Quel âge avez-vous donc!?

Cormac McCarthy – L’obscurité du dehors – Points

—————————-

No country for old readers

Franchement !

Tachan ? il est nul cet inconnu aux textes stupides…

Que nenni, dites vous ?

Misère…..

Bonne nuit, les petits.

Bon, ben puisqu’on y est, voici ce que je beuglais à onze heures du soir, quand j’avais vingt ans, au Gros Horloge à Rouen :

Pas d’enfant

Paroles et Musique : Henri Tachan

Je ne veux pas d’enfant,

Pas de fruit à mon arbre,

A mon chêne, pas de gland,

A mes joues, pas de barbe.

Je ne veux pas d’enfant

Pour consoler ma mort,

Pas de petit mutant,

Pas de petit Médor.

Je ne veux pas d’enfant

Qui sèche au tableau noir,

A la Guerre de Cent Ans,

Au fond d’un réfectoire,

Pas d’enfant aux curés,

Aux gradés, aux grognasses,

Pas d’enfant au piquet,

Ou premier de la classe.

Je ne veux pas d’enfant

Qui pleure ou qui babille

Et dont on est fier quand

Il fait souffrir les filles.

Je ne veux pas d’enfant

Pour réussir mes rêves,

Les rêves des parents

Qui s’étiolent et qui crèvent.

Je ne veux pas d’enfant

Qu’on s’épingle en médaille,

Qu’on arbore clinquant

Bien avant la bataille.

Je ne veux pas d’enfant

Pour la paix des ménages,

Petit témoin tremblant

Des couples en naufrage.

Je ne veux pas d’enfant.

Je ne suis pas normal.

J’ai déserté les rangs

Du troupeau génital.

C’est comme si j’étais nonne,

Gauchiste ou non-violent,

Enfin, de cette pègre

Qui fait peur aux parents.

Je ne veux pas d’enfant.

Je le gueule à la face

De ce monde des grands,

Assassins et rapaces,

Pas d’enfant pour vos guerres,

Vous les ferez sans lui.

Vous allez dire : ben voyons, gueuler ça et puis après avoir un fils…

ben c’est à dire qu’entretemps, je me suis rendue compte que dans cette chanson, Tachan présuppose qu’un « enfant », c’est forcément « un garçon ». Lui aussi, donc, se situe dans la lignée des Verne et des Hergé… Donc, il a tort, en fait : ne pas vouloir d’enfant, c’est juste ne pas vouloir, à ses yeux, une sorte de lui-même répété… Mais bibi, j’ai toujours cru qu’on pouvait changer les choses.

Par contre, d’accord avec Bloom. Rien de plus juste que Béranger le prolétaire. Je me souviens de ces derniers concerts : le public avait une tendance à lui envoyer des cannettes de bière sur la scène. Alors il les ramassait et… leur renvoyait ! J’ai toujours senti comme une proximité extrême entre l’art de Béranger et celui de Pialat. (« moi non plus, je ne vous aime pas ».) Mais bon.

Ma préférée, c’est la plus célèbre, inégalée à mon sens :

… Je suis né dans un p’tit village

Qu’à un nom pas du tout commun

Bien sûr entouré de bocage

C’est le village de St Martin

A peine j’ai cinq ans qu’on m’emmène

Avec ma mère et mes frangins

Mon père pense qu’y aura du turbin

Dans la ville où coule la Seine

… J’en suis encore à m’demander

Après tant et tant d’années

A quoi ça sert de vivre et tout

A quoi ça sert en bref d’être né

… La capitale c’est bien joli

Sûrement quand on la voit d’Passy

Mais de Nanterre ou de Charenton

C’est déjà beaucoup moins folichon

J’ai pas d’mal à imaginer

Par où c’que mon père est passé

Car j’ai connu quinze ans plus tard

Le même tracas le même bazar

… J’en suis encore à m’demander

Après tant et tant d’années

A quoi ça sert de vivre et tout

A quoi ça sert en bref d’être né

… Le matin faut aller piétiner

Devant les guichets de la main d’œuvre

L’après-midi solliciter le cœur

Des punaises des bonnes œuvres

Ma mère elle était toute paumée

Sans ses lapins et ses couvées

Et puis pour voir essayez donc

Sans fric de remplir cinq lardons

… J’en suis encore à m’demander

Après tant et tant d’années

A quoi ça sert de vivre et tout

A quoi ça sert en bref d’être né

… Pour parfaire mon éducation

Y a la communale en béton

Là on fait d’la pédagogie

Devant soixante mômes en furie

En plus d’l’alphabet du calcul

J’ai pris beaucoup coup pieds au cul

Et sans qu’on me l’ait demandé

J’appris l’arabe et le portugais

… J’en suis encore à m’demander

Après tant et tant d’années

A quoi ça sert de vivre et tout

A quoi ça sert en bref d’être né

… A quinze ans finie la belle vie

T’es plus un môme t’es plus un p’tit

J’me r’trouve les deux mains dans l’pétrole

A frotter des pièces de bagnoles

Neuf dix heures dans un atelier

Ça vous épanoui la jeunesse

Ça vous arrange même la santé

Pour le monde on a d’la tendresse

… J’en suis encore à m’demander

Après tant et tant d’années

A quoi ça sert de vivre et tout

A quoi ça sert en bref d’être né

… C’est pas fini

Quand on en a un peu la d’dans

On y reste pas bien longtemps

On s’arrange tout naturellement

Quand on en a un peu la d’dans

On y reste pas bien longtemps

… On s’arrange tout naturellement

Pour faire des trucs moins fatigants

J’me faufile dans une méchante bande

Qui voyoute la nuit sur la lande

J’apprends des chansons de Bruant

En faisant des croches-pattes aux agents

… Bien sûr la maison Poulagat

S’agrippe à mon premier faux-pas

Ça tombe bien mon pote t’as d’la veine

Faut du monde pour le F.L.N

J’me farcis trois ans de casse-pipe

Aurès, Kabylie, Mitidja

Y a d’quoi prendre toute l’Afrique en grippe

Mais faut servir l’pays ou pas

… J’en suis encore à m’demander

Après tant et tant d’années

A quoi ça sert de vivre et tout

A quoi ça sert en bref d’être né

… Quand on m’relache je suis vidé

Je suis comme un p’tit sac en papier

Y a plus rien d’dans tout est cassé

J’ai même plus envie d’une mémé

Quand j’ai cru qu’j’allais m’réveiller

Les flics m’ont vachement tabassé

Faut dire qu’ j’m’étais amusé

A leur balancer des pavés

… J’en suis encore à m’demander

Après tant et tant d’années

A quoi ça sert de vivre et tout

A quoi ça sert en bref d’être né

… Les flics pour c’qui est d’la monnaie

Ils la rendent avec intérêts

Le crâne le ventre et les roustons

Enfin quoi vive la nation

Le juge m’a filé trois ans d’caisse

Rapport à mes antécédents

Moi j’peux pas dire qu’je sois en liesse

Mais enfin qu’est-ce que c’est qu’trois ans

… J’en suis encore à m’demander

Après tant et tant d’années

A quoi ça sert de vivre et tout

A quoi ça sert en bref d’être né

… En tôle j’vais pouvoir m’épanouir

Dans une société structurée

J’ferai des chaussons et des balais

Et je pourrai me r’mettre à lire

J’suis né dans un p’tit village

Qu’à un nom pas du tout commun

Bien sûr entouré de bocage

C’est le village de St Martin

… J’en suis encore à m’demander

Après tant et tant d’années

A quoi ça sert de vivre et tout

A quoi ça sert en bref d’être né

Je pense souvent en plus de subir l’amertume garnie de regrets liée à l’âge à ne laisser aucun tracas à mon descendant unique quand je mourrai aussi comme j’ai peu épargné, pas thésaurisé, que mon peu d’intelligence ne m’a conduite à aucun enrichissement de quelque nature, j’ai souscrit une assurance obsèques qui fonctionne même en cas de suicide, idée salvatrice quand l’horizon semble bouché , qu’aucune perspective autre que celle de voyager sur place entre les pages d’un folio ou aidée d’un de ces programmes parfois défaillant fr.musical. Aucune victoire, pas de réussite, aucune ambition, de quoi me plains-je? De rien, merci.

D’ailleurs, c’est à cause de ce constat sur Tachan (incapable d’imaginer qu’un « enfant » puisse être une « fille », et pas un fils) que j’ai quitté la fédération anarchiste pour tomber, à l’époque, dans les bras du MLF ; enfin « quitter »… Disons plutôt « virée ». (après, ne vous inquiétez pas, j’ai aussi été virée du MLF, ahah).

Je me rends compte que la Rdl est à peu près le seul endroit d’où je ne me suis pas faite virée. C’est dire le pari de son propriétaire ! Ahahah.

Je me suis faite virer de partout, y compris de Beaubec. Ca va finir par ressembler à un destin ! Et dieu sait (ahaha) que je ne n’aime pas ce mot !

« Quel âge avez-vous donc !? »

B. vous confondez sans doute François Béranger, de la même génération qu’Henri Tachan, et le célèbre chansonnier Pierre-Jean de Béranger…

Béranger, c’est ça, mordel de berde !

J’ai découvert Beranger quand j’avais 16, 17 ans grâce aux gens plus âgés que je fréquentais et avec qui je prenais parfois des cuites, avec qui je flirtais et qui m’hebergeaient parfois quelques heures au petit matin après une nuit blanche d’été. J’ai adoré flirter, puis j’ai aimé être amoureuse, ça durait entre deux jours et deux mois. Jamais trop aimé coucher pourtant je l’ai fait puisqu’il fallait acquérir une température au dessus de zéro, décongeler le système . Enfin, un fatras. Ce qui me ravissait plus que tout , les senteurs des champs, les brumes et les brouillards, la neige sans traces..

et bien sur ces regards qui se passent des mots.

Non, Jazzi. Il s’agit bien de François mais j’imaginais Bloom plus jeune.

Relis (et médite) les paroles de Tachan, Clopine.

Pas d’enfants = pas de fils ni de filles, pour des raisons bien spécifiques :

« Je ne veux pas d’enfant

Pour réussir mes rêves,

Les rêves des parents

Qui s’étiolent et qui crèvent.

Je ne veux pas d’enfant

Qu’on s’épingle en médaille,

Qu’on arbore clinquant

Bien avant la bataille.

Je ne veux pas d’enfant

Pour la paix des ménages,

Petit témoin tremblant

Des couples en naufrage. »

Quoi qu’on parle encore de Bach Mozart et d’autres à qui la postérité a rendu grâce. Certains chanteurs pourtant appartiennent plus à une génération qu’à la suivante ou à la précédente. Peut être faut il que je pose Bloom à l’intersection.

OU EST PASSE L’ESPRIT des questionne?

SAVEZ-VOUS QUE/

Quand on pose une question à un juif, il répond toujours par une autre question, ça lui donne du temps de réfléchir à la question.

il n’y a donc plus de juifs ici?

DE QUESTIONNER

Bloom n’est pas un perdreau de l’année, B, probablement une soixantaine au compteur…

« il n’y a donc plus de juifs ici ? »

Oui, mais ils ne réfléchissent ni ne pensent plus, et alii.

« je pose Bloom à l’intersection. »

A l’intersection des générations mais aussi de l’espace, B.

Bloom est Parisien de naissance et les Parisiens sont plus précoces que les Provinciaux (au moins dix ans d’avance) !

Bon sang, ta capacité à nier l’évidence est monumentale, Jazzy. Mais j’imagine que c’est justement grâce à elle que tu as dû ta vie…

Bref, ceci :

« Je ne veux pas d’enfant

Qui pleure ou qui babille

Et dont on est fier quand

Il fait souffrir les filles. »

Euh…

Et d’ailleurs, Jazzy, si mes souvenirs sont exacts, ce n’est même pas à cause de Tachan que j’ai été exclue de la fédé anar. A l’époque, c’était plutôt Maurice Joyeux que Daniel Guérin, chez les anars… Et je n’ai pas supporté des propos et des pratiques homophobes, chez les copains libertaires du Havre, que je pourrai te décrire, mais à quoi bon, puisque cette violence-là a pourri tous les secteurs de la société, même les plus militants ? Bref, crois- moi sur parole : les anars étaient « aussi » de parfaits phallocrates, à l’époque ! Mais qui ne l’était pas ?

Béranger, me souviens d’un concert. Il détestait le Floyd et en faisait une imitation pour chauffer les instruments.

Pourquoi cet impérieux et ridicule besoin de raconter sa vie privée sur un blog est à mes yeux une indigne attitude ?

J’ai connu Daniel Guérin, qui vivait entouré de jeunes maghrébins et que j’ai longuement interviewé pour le Gai Pied, Clopine.

Le fils est le référent pour le mâle Tachan, mais cela n’exclut pas la fille.

Pas d’enfants dit la chanson et la fille de Tachan aurait pu être lesbienne, no Problem…

Pourquoi les femmes pleurent facilement et devant tout le monde alors que les hommes pleurent silencieusement et en cachette ?

« pourquoi les hommes pleurent silencieusement et en cachette ? »

Pour que les filles ne les traitent pas de tapettes, Samuel !

Non, c’est pitoyable ta remarque, là, Jazzy. Reconnais plutôt, s’il te plaît, que le problème pour Tachan, c’était de se reproduire en tant que mec. Qu’il a exclut la possibilité d’engendrer une fille… Et d’ailleurs, je serais homo, ça me troublerait : cette incapacité à envisager être un mec hors des schémas hétérosexuels. Je veux dire, il était évidemment « pour » l’homosexualité, mais dans la construction de sa personnalité, il était de fait misogyne.

« dans la construction de sa personnalité, il était de fait misogyne. »

Son cadavre n’est pas encore froid mais il est déjà jugé !

Quel âge avez-vous?

—

No too old to rockn’roll, but way too old to die young!

J’ai fait ma première ‘prestation’ publique chant-guitare avec 2 chansons de François Béranger: ‘Tranche de voie »& « Le Vieux ». La dernière, c’était la semaine dernière en Angleterre, avec « Ah si j’avais 1 franc 50 » de Vian et un medley « La Bamba/Twist & Shout », en duo avec une fort sympathique chilienne récemment émigrée à Birmingham.

Rien de tel qu’un peu de scène pour retrouver le trac de ses 20 ans.

En langue française, Béranger fut un peu ma boussole lors de mes années de lycée. Avec Vian & Arrabal.

Pour l’anglais, c’était la caverne de l’Ami des Babas…On en discutait encore avec des amis anglais jeunes et moins jeunes, autour d’une bière médiévale à Tewkesbury lors d’une reconstitution de la célèbre bataille de la guerre des deux roses.

A Birmingham, dont le centre-ville a été très heureusement rénové où l’on peut passer des heures dans la plus grande bibliothèque du RU, merveille architecturale & volonté politique anti-conservatrice mêlées, on passe du livre à l’espriut des lieux sous le pont « Black Sabbath » en arpentant les canaux des Peaky Blinders.

Ozzy Osbourne et Tony Iommi incarnent à la perfection l’âme de ce gros bourg spécialisé dans la vente de bétail qui inventa la révolution

industrielle (lire la notice Wiki sur la Lunar Society). Tony Iommi, ouvrier sidérurgiste, se coupa la dernière phalange de l’index gauche la veille de de devenir musicien professionnel. Il se confectionna une prothèse en acier qui lui permit de continuer à jouer et de rester l’un des tout meilleurs guitaristes de hard rock de l’histoire.

« Stab City », comme était surnommée la deuxième ville du RU il y a quelques années encore, n’est plus qu’un mauvais souvenir, même si des problèmes persistent…

Nous voilà bien loin de Béranger et de « Natacha ».

Ma femme

Henri Tachan

Tu es l’enfant que je n’ai pas voulu,

Tu es la mère qu’un jour je n’aurai plus,

Tu es l’ami que racontent les bardes,

Ma femme,

Tu es tout ceux que je n’ai pas aimés:

Vingt ans de peur, y a pas d’feu sans fumée,

Et ce feu-là, fragile, je te le garde,

Ma femme,

Et puis, conjugalement parlant,

On ne ressemble pas à ces gens

Qui s’épousaillent et qui se taisent,

L’habitude a beau faire sa cour,

Notre petit foyer sur cour

Cherche la mer et ses falaises…

Tu es l’enfant qui sanglote et s’endort,

Cet oiseau blanc qui revient vers le Nord

Tu es l’oiseau de tiédeur et de plumes

Ma femme,

Tu es la lionne qui veille des petits

Qui sont aux autres, pas les siens – comme on dit –

Tu es la lionne aimante et redoutable,

Ma femme,

Et puis, zoologiquement parlant,

On ne ressemble pas à ces clans

Qu’on apprivoise et qu’on apaise,

L’habitude a beau faire sa cour,

Notre petit Kenya sur cour

Cherche sa jungle et son Zambèze…

Tu es l’enfant étrange qui s’entête

A préférer le genre humain aux bêtes,

Tu es l’enfant qui croit toujours au Monde,

Ma femme,

Tu es la bouche des pauvres qu’on musèle,

Le poing tendu des manchots, des rebelles,

Tu es l’Espoir qui palpite et qui gronde,

Ma femme,

Et puis, socialement parlant,

On ne ressemble pas à ces Durand

Qui cocoriquent, qui marseillaisent,

L’habitude a beau faire sa cour,

Notre petite patrie sur cour

C’est un vieux sentier de Corrèze…

Tu es l’enfant qui supplie dans le noir:

« Dis, s’il te plaìt, racont’e-moi une histoire,

Celle où le loup n’a pas mangé la chèvre… »

Ma femme,

Et je murmure: « Il était une fois… »

Et te voilà partie à travers bois,

Petite chèvre accrochée à ton rêve,

Ma femme,

Et puis, tout bêtement parlant,

Nous, on ressemble à ces enfants

Qui se réchauffent et qui se plaisent,

L’habitude a beau faire sa cour,

Notre petit bonheur sur cour

Se cache entre ses parenthèses…

Tu es l’enfant que je n’ai pas voulu,

Tu es la mère qu’un jour je n’aurai plus,

Tu es l’ami que racontent les bardes,

Ma femme !

CROCODILIENS

Dans un de ses« Propos », Alain critique la moutonnisme général, et rassemblant ses souvenirs, cite trois hommes qui lui ont semblé les moins moutonniers et fait leur éloge de cette drôle de façon :

« Les natures crocodiliennes, commes sont Descartes, Spinoza, Goethe, Stendhal… »

J’avoue mal connaître Goethe. Pour les trois autres, je ne peux qu’approuver Alain.

Ne cherchez pas ce sens de « crocodilien » (élogieux ) dans un dictionnaire : il n’est ni dans le TLF, ni dans le Grand Robert .A mon avis, en ce sens, il s’agit d’un hapax.

« Ma femme s’habille en noir et mange à la cuisine, s’il en reste… », ma mémoire n’a pas retenu plus que ça… il s’agissait du sketch d’un comique canadien en visite chez France Culture. Quelqu’un se rappelle de lui, de son nom ?

CROCODILIENS (suite)

ERRATA

Veuillez lire » ces quatre hommes »

et « comme ».

J’avais oublié l’excellent conseil de l’une d’entre vous : « Toujours se relire trois fois ».

A chacun sa vérité (forcément conditionnée par son époque) et à chacun ses contradictions, Clopine.

Ta vérité, que tu appelles destin, a rattrapée la jeune anar, qui ne voulait pas d’enfants, que tu fus.

Pourquoi vouloir masquer tes propres contradictions en portant des jugements définitifs sur les autres ?

Vous dites qu’Alain cite trois hommes et vous en nommez quatre, Patrice Charoulet…

CROCODELIEN

odile Jacob seRait surement vexée de ne pas être reconnue comme une crocodilienne,non?

Vu le film _ Mauvaise réputation _ hier soir. Bien aimé, qui l’a vu sur petit ou grand écran?

Daniel Guérin

—

Excellente historien de l’anarchisme (Idées NRF, comme L’Homme révolté et tant d’autres bréviaires de l’intelligence du monde et de l’être-au-monde).

Clopine ne sais pas lire, Jazzi…

Faire dépendre l’œuvre entière de Tachan à la vie d’un syndicat anarchiste, le plus sympathique soit-il, c’est de la bêtise, de la véritable ignorance!

Ce qu’il dit c’est mieux vaut pas d’enfants que de les voir naitre pour une vie de merde.

Fille ou garçon, c’est pareil!

« Quelqu’un se rappelle de lui, de son nom ? »

Sans doute un sketch d’Antony Kavanagh, renato.

Je ne crois pas Jazzi, car j’écoutais France Culture dans la première moitié des années 70 et Antony Kavanagh est né en 69.

@ Pourquoi cet impérieux et ridicule besoin de poser des questions stupides sur un blog est-il à mes yeux une indigne attitude ?

(*** stupides, indigne, ridicule … pourquoi tant d’adjectifs qualificatifs ?). Pourquoi Henri Tachan n’a pas de tache de thé à son nom ?

@ Pourquoi cet impérieux et ridicule besoin de poser des questions stupides sur un blog est-il à mes yeux une indigne attitude ?

(*** stupides, indigne, ridicule … pourquoi tant d’adjectifs qualificatifs ?). Pourquoi Henri Tachan n’a pas de tache de thé à son nom ?

Parmi tous ces possibles, Yvon Deschamps, Clémence Desrochers, Sol, Les cyniques, Jean Lapointe, Pierre Labelle, Jean-Guy Moreau, je crois que vous faites allusion à l’humoriste Sol (Marc Favreau), celui qui nous a le plus marqué en France à cette époque.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1757640/marc-favreau-sol-humoriste-comedien-archives

Charloulet, voilà un libraire digne de vous : William Crocodile.

https://williamcrocodile.com/it/products/propos-sur-le-bonheur-9782070323210

Josy Eisenberg, un passeur hors norme. Ici il donne un aperçu de la Kabbale :

@Plusieurs films à l’actif de Birkin; on peut citer 36 vues du Mont Fuji par Rivette, et Thelma et Louise et

Jane Birkin dans une scène culte qui la révéla au public ; curieusement oubliée aujourd’hui, elle fut censurée dans plusieurs pays et ne se trouve aujourd’hui en extrait que sur des sites de vidéos pornographiques … quelle époque. La censure n’ayant pas encore sévit avec la sévérité que la France moisie appelle de ses voeux (y compris – surtout ?- les nostalgiques d’un marxisme « pur », et tous ceux passés à l’extrême droite sans même sembler s’en rendre compte) :

https://youtu.be/w-xTqpkhZxA

(Dans Blow-up, 1966, palme d’or à Cannes en 1967)

@Tachan fut privé d’ antennes aussi. Ce qui n’a pas beaucoup servi à sa notoriété. Mais il était suivit par un public de fidèles de ce que l’on pourrait appeler « la chanson française ».

De la platitude des désauvagés. Passer des « anars » à la chanson tradi popu identitaire : exemplaire de ceux qui sont à la dérive …

Bonne soirée aux amateur de bal musette qui préfèrent la compagnie de Crumb et de Mr. Natural à celle de ces aliénés

Il y a aussi Mme Yates sur cette question de la Kabbale et de la Renaissance. Sinon, hors normes, Sholem et Idel. MC

Pourquoi la loi du plus riche est la plus puissante des lois ?

amateurS

Pourquoi n’existe-t-il pas des enfers fiscaux pour les pauvres comme il existe des paradis fiscaux pour les riches ?

Alexandre Adler s’en est allé. Ses analyses sur l’URSS et les espions de Cambridge étaient assez irréprochables; en revanche, il était beaucoup plus contestable sur les US post-11 septembre (notamment les néo-cons) et le monde arabe qu’il caricaturait volontiers.

RIP, all the same.

@De Kundera à Birkin, quelle chute !

Mais oui ! Antonioni a donné, peut-être malgré lui mais pas sans Jane, des hanches pour répondre aux platitudes idéologiques bretonnantes

De l’aspiration à la liberté et d’un air de famille. Beaucoup tient ici à la mère

https://i.ebayimg.com/images/g/7HUAAOSwmXVih7UM/s-l1600.jpg

SELON LE TITRE D4UN AUTRE A ADLER?

« la mort est le masque du roi »

https://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1984_num_24_1_368475

Alex Adl, décédé ! Décidément… de la chanson fanco anglaise à la géopolitique proisraélienne en passant par la littérature tchèque, j’héscatombe… On ne lira plus ses chroniques dans les avions, sur le courrier international, elles avaient fini par bien nous peser, pierre hassner, bertrand badie et moim-j., mais pas plus que celles de Jean Daniel ou KS Karol…

Plutôt a priori d’accord avec la réaction rapide et émue de rbloom qu’il faudra sans doute approfondir.

En paix, soyons avec lui, maintenant. A chaque jour suffit sa peine et notre devoir de dîner de nos endhives.

@Plutôt a priori d’accord avec la réaction rapide et émue de rbloom qu’il faudra sans doute approfondir.

Des dessous d’un Nobel de littérature mérité sinon méritant. Commencer par se pencher, si ce n’est pas trop demander, sur Tarentula (un possible sujet de thèse)

https://books.google.fr/books/publisher/content?id=I_JPDwAAQBAJ&hl=fr&pg=PP1&img=1&zoom=3&bul=1&sig=ACfU3U3caaAvAQGD4E0V9TI3QyOLLTeAyQ&w=1280

Langue française

ORTHOGRAPHE

Extrait d’un récent rapport d’agrégation de philosophie :

« Même si les correcteurs n’ont lu qu’un petit nombre de devoirs franchement dysorthographiques, les copies jonchées de fautes d’orthographe ne sont, en revanche, pas exceptionnelles. Il est anormal, par exemple, qu’au niveau de l’agrégation de philosophie, des candidats écrivent « rationa-lité » avec deux « n » et « rationnel » avec un seul. Les erreurs portant sur l’orthographe de certains noms propres ne sont pas rares non plus, quoiqu’on puisse admettre qu’il n’est au fond pas si grave que cela, dans l’absolu, d’écrire « Foucauld » au lieu de « Foucault » ou « Chomski » au lieu de

« Chomsky », il reste que, confronté de façon très récurrente à ce genre de fautes, le correcteur en vient parfois à s’interroger sur le degré de familiarité qu’ont réellement les étudiants concernés avec les penseurs qu’ils mentionnent . Ainsi, même si l’orthographe ne fait pas l’objet d’un barème séparé, il est évident que, dans un concours où l’on recrute de futurs professeurs, les fautes répétées ne peu vent pas ne pas infléchir négativement l’appréciation finale d’une copie. »

P.-S. En corrigeant des copies de bac, j’ai toujours refusé de suivre la consigne « Ne pas retirer plus de deux points sur vingt pour l’orthographe; » 200 fautes d’orthographe dans une copie: moins deux points! Non, non et non.

TarAntula (l’appel des tarentelles – danses pas tout à fait étrangères à celles des « tarentules morales » qu’évoque Nietszche – m’aura une nouvelle fois induit en erreur)

« J’ai vu finir le monde ancien ».

« De quel monde ancien parle-t-on ? » celle-ci est la question. Je me souviens de quelques débats entre 65 et 80 avec Berio, Bussotti, Donatoni et surtout Mario Bortolotto * qui parlait de post-ancien bien avant d’intégrer l’idée dans son Fase seconda : studi sulla nuova musica (1969).

Maintenant l’argument est devenu confidentiel, mais il reste d’actualité, car qui ne se souvient pas de l’Ancien Monde, qui n’a pas un Ancien Monde ** à soi ? C’est peut-être pour ne pas gêner nos contemporains les moins imaginatifs — ceux qui ont oublié Marshall McLuhan et Dwight MacDonald ¬— qu’une bonne âme a inventé l’idée de post-post-moderne, mais c’est encore de post-ancien qu’il faudrait parler, car se laisser dominer par les illusions ne serait pas salutaire : la radio, la voiture, le téléphone, l’avion, la télévision, le computer, la lune, tout ça, c’est fait ; Voyager 1 et 2 sont partis en vacances je ne sais où ; Mars est sur la table, et JWST nous envoie des images invraisemblables depuis la profondeur de l’Univers.

Et maintenant ? L’origine du Temps, évidemment ! Oui, mais maintenant, banalement ? Si l’on y réfléchit, cette question peut être angoissante pour ces observateurs que lorsqu’ils se trouvent dans un cercle magique (un moment de séduction, par exemple), ils ne se limitent pas à un simple et élégant : « I remember the first time I saw you! », mais se replongent dans un temps flou analogue à celui de l’enfance de l’humanité… post-antique, donc, et tout ira bien.

* https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Bortolotto

** Chacun a ses Anciens.

Si l’on y réfléchit, cette question peut être angoissante pour ces observateurs qui, lorsqu’ils se trouvent dans un cercle magique (un moment de séduction, par exemple), ne se limitent pas à un simple et élégant : «

Suggestion.

S’il vous plaît, quelqu’un pourrait-il éteindre la lumière ?

J’ai tant besoin de dormir. Et d’arrêter de souffrir, ahaha.

«… quelqu’un pourrait-il éteindre la lumière ? »

Vous pouvez simplement sortir, personne ne vous tiendra rigueur.

@Charloulet, voilà un libraire digne de vous : William Crocodile

De l’approfondissement à vocation universelle et de la pop. J’ajoute ce titre d’un auteur « accrédité » pour tenter de donner un peu d’épaisseur historique aux prétentions des hoplites en recoin abyssal (je garde Rocket Man en réserve dans mon sous-sol banalisé en terrain occupé – le besoin d’approfondissement comptant un grand nombre de nécessiteux et nécessiteuses, it seeems)

https://www.youtube.com/watch?v=75r0nQu-hMs

seems

X3J, sur la photo du Monde, Alexandre A. apparait en compagnie de Laure A. (née Clauzet, pas de lien de parenté) et d’Alain Veinstein, compagnon de cette dernière. L’occasion de réécouter la dernière ‘Du jour sans lendemain’, sur YouTube, moment de radio au vif.

Les joutes entre Marc Kravetz et Alexandre Adler étaient un plaisir rare. Au fil du temps, les auditeurs ont pu assisté en direct à la droitisation du second et ont vu mourir l’Adler ancien…

renato, le titre (de lui? de l’éditeur?) reflétait l’émotion ressentie dans le monde occidental après le 11 septembre. Celui d’un ordre mondial que Fukushima et ses pairs avaient décrété permanentement installé dans la fin de l’Histoire (le triomphe du capitalisme plus ou moins tempéré par l’intervention des états). Pas valable quand on a joué le Frankenstein dans les points chauds du globe.

‘Le sud global’, comonditojourdui, lui, n’était pas fâché de voir l’empire américain vaciller sur ses fondations économiques (NY), militaires (Pentagone) et politique (crash sur la Maison blanche avorté par le courage des passagers qui ont zigouillé les pirates saoudiens). Dans mon alliance, les jeunes pakistanais avaient de la peine à contenir leur joie et exprimer leur sentiment de juste revanche (tout en souhaitant ardemment faire leurs MBA aux US, on n’est as à une contradiction près dans le monde globalisé)…

Puis l’Irak vint, et là, ce fut l’engrenage fatal qui nous prive du talent des Cabu, des Bernard Maris et autres victimes de l’islamo-fascisme.

N’être qu’une chienne qui n’arrête pas de lécher ses plaies. Il paraît qu’en Suisse, pour peu qu’on ait le pognon, on peut disparaître dans la dignité. Ouvrir une souscription ?

on n’est pas…

Pourquoi toutes les femmes sont jolies quand on éteint les bougies ?

La souffrance ne sert à rien si l’on en fait pas quelque chose, Clopine !

Pourquoi dépenser de l’argent pour aller mourir en Suisse alors qu’on pourrait gratuitement se donner la mort chez soi ?

Tachan quel magnifique poète…

J’ai sauté votre dédicace jazzi, et compte plutôt sur Herbes Sèches demain.

M’en suis farci encore un* cet aprem et le coran ce matin sous la douche => mémé sature.

*Le jeu mis en place était d’une grande nullité.

10 000 euros en Suisse.

Clopine, merci pour Tachan.

@ Clopine, merci pour Tachan.

Merci de ce commentaire.

Clopine, essayez la cagnotte, ici il n’y a pas que de pauvres indifférents. Peut-être même ce blog est-il riche d’altruistes prêts à mécéner votre suicide assisté bien qu’on ne puisse à priori pas y voir une oeuvre d’art. Sans déconner , est-ce que vous bénéficiez d’un soutien , les médicaments ne remédient pas à tout mais aident à équilibrer l’humeur sans totalement anesthesier.

Merci aussi à vadeboncoeur pour Tachan et tous sauf jazzi =>spéciale.dédicace pour vous jazzi

https://www.instagram.com/reel/CurMK8PNYqI/?igshid=YTUzYTFiZDMwYg==

Pas de médicaments du tout.

Règle number one.

Cela fait un moment que je pense à la cagnotte pour Clopine mais en rien pour le suicide assisté.

Bloom, Fukushima et quelques songe-creux bien à part, personne ne croyait vraiment en un ordre mondial permanentement ni en la fin de l’Histoire — cela du moins dans l’environnement qui est le mien (des collectionneurs avec lesquels j’avais affaire ont pris cette ‘théories’ pour une blague).

Les arts et les sciences bien à part, le monde ne change jamais réellement (certes l’apparence varie par-ci par-là, ma le fond reste le même, toujours), pour le simple fait que sauf quelques rares personnalités, les personnels politiques (peu importe le côté idéologique) manquent d’épaisseur.

Il est roux et arabe a une belle queue, presque je l’adopterai.(la dédicace pour Jazzi).

manquent d’épaisseur.

J’aurais dit de charisme.

Les arts et les sciences bien à part, le monde ne change jamais réellement

C’est une façon de voir les choses ; pour ma part, je le trouve bien en mouvement.

Ma mère, aujourd’hui, m’a donné la réponse qu’elle a reçu à une question qu’elle a posé (ne me questionnez pas) :

que dalle

En se disant stupéfaite d’avoir reçu une telle réponse.

« compte plutôt sur Herbes Sèches demain. »

Afin de voir le film dans les meilleures conditions, prévoyez une petite sieste avant et pensez à un en-cas, rose.

Demain je me tape des Langoustines.

Pas de médicaments du tout.

Règle number one.

La maladie » psychiatrique » existe. Je pense que ce que ressens Clopine n’a pas pour unique cause l’existence chargée d’épreuves plus ou moins bien digerées. Et d’ailleurs dans ce cas je ne sais pas si l’ami peut aider, quand on est au fond du trou il arrive aussi d’y rester. Clopine ressasse, nous sommes tous chargés et tous avons une somme négative à transporter, intégrer, accepter, oublier, il faut pouvoir vivre avec.

renato, les hommes ont tout de même depuis Voltaire progressé dans leurs capacités à détruire. Leurs outils de destruction massive se sont nettement améliorés, Progrès! sinon je suis assez d’accord avec vous. On change les termes, le vocabulaire pour habiller l’assemblage, pas les schémas, ni même les mentalités. Les politiques sont des serviteurs fidèles du Capital, au moins avant il y avait encore des rois, des tsars à destituer. Et s’ils ne le sont pas, ils sont assez vite coincés dans leur projet. Ils ne détiennent pas tout le pouvoir. J’ai aussi le sentiment que le XXI ème siècle sera un siècle de régression .