Regarder le sport avec les yeux olympiques

Je me souviens d’Antoine Blondin aux Jeux Olympiques. Du moins à ce qu’il m’en a raconté et à ce que j’ai pu (re)vivre à peu près fidèlement à travers ses chroniques. Sept J.O. au compteur ! Pas mal pour un casanier qui avait tant de mal à se rendre sur la rive droite. Il est vrai que le sentiment de l’exil lui donnait le cafard et ravivait sa mélancolie.

Les Jeux l’ont fait voyager, loin et souvent, ce qui était déjà trop pour celui qui aimait tant les petits endroits intimes où l’on peut se faire rejoindre par ses souvenirs. Trop indécrottablement français pour les lointains horizons, moins curieux des lieux que des personnes. Il glanait des éclats d’interviews dans les vestiaires, des bulles d’informations dans les bars, des choses vécues dans les ascenseurs et des choses vues en pagaille dans les stades. En principe, les résultats des épreuves qu’il rapportait dans sa chronique du jour y étaient, mais pas toujours ; il arrive que l’on se demande de quoi il parle et comment cela s’est terminé mais qu’importe dès lors que c’est lui qui raconte. C’est ce qu’on attend de lui, la touche Blondin, cette valeur ajoutée que nul ne peut lui ravir.

On ne se refait pas. Il aimait trop le Tour de France et le Tournoi des cinq nations pour goûter vraiment les olympiades du bout du monde. De celles de Moscou (1980), il a retenu la capacité inouïe des Russes à boire des litres de vodka. C’est tout ? « Les gens sont tous habillés en flic, c’est frappant ». Quand c’est trop loin de la rue Mazarine, il est paumé, désorienté tant il ne se sent pas chez lui. Le cas aux Jeux de Tokyo (1964). Le soir de la défaite de Michel Jazy, il est aussi bouleversé que révolté : « Il aurait dû gagner ! ». Alors pour oublier, il se noie dans… la Pléiade des Œuvres de Balzac qu’il avait pris soin d’emporter dans ses bagages. Sinon, lorsque je lui ai demandé de me raconter son édition tokyoïte des Jeux, le nom qui lui ai venu spontanément fut celui d’une athlète de… la chanson. Dalida !

Ils s’étaient connus entre deux étapes du Tour de France, Andorre-Toulouse en 1964, et il prétendait que depuis, elle ne le lâchait plus. Il est vrai qu’il avait eu la faiblesse de lui consacrer une grande partie de sa chronique quotidienne aux dépens de la résurrection d’Anquetil dans la descente du Port d’Envalira. A l’en croire, ses assiduités dépassaient « les éruptions de l’Etna » ! (Dalida, pas Anquetil). Il est vrai qu’on les avait vus inséparables durant le Tour où elle se produisait le soir à l’invitation de Jacques Goddet. A tel point que les confrères, las de lui demander s’ils étaient ensemble, avaient fini par le surnommer « Théo Blondino » par allusion à Théo Sarapo, très jeune mari d’Edith Piaf, sinon « Blondino » tout court, clin d’œil au très populaire Bambino (1956) de sa chère « chanteuse des quatre saisons, au sens le plus noble ». Mais les retrouvailles japonaises furent au fond assez sportives, du moins pour lui :

« Un jour, dans sa chambre d’hôtel, elle m’a dit : « Je n’aime pas les hommes beaux, je les aime intelligents, c’est pour ça que je t’aime… ». Je me suis sauvé. On était au 164ème étage. Je me suis réfugié à la cave. Voilà, c’est ça, pour moi, les Jeux olympiques de Tokyo ».

N’empêche qu’à Tokyo, il n’y avait pas que Dalida : il y avait aussi Michel Jazy. A lui seul il valait le déplacement si loin du Bar Bac. Blondin « sait » qu’il va l’emporter dans la finale du 5000 mètres, malgré la pluie et sa baisse de moral. Las ! il arrive quatrième mais Blondin refuse de s’avouer vaincu et reporte ses espoirs sur la prochaine fois. Mais il n’y aura pas de prochaine fois car, malgré la division pentétérique du temps olympique, l’ancien typographe-linotypiste de l’Equipe raccroche peu après.

A « Tokyo-les-bains », tout indique que l’écrivain s’ennuyait. Ce qu’il mangeait lui restait sur l’estomac, un peu comme la fameuse pintade qu’il menaçait de revêtir d’un dossard si elle persistait à leur être servie à chaque étape du Tour. Lorsqu’il allait faire un tour en ville, il se perdait immanquablement ; la transmission de ses articles lui posait des problèmes insurmontables ; les conditions de travail lui paraissent épouvantables ; il éprouvait les plus grandes difficultés à se synchroniser avec les différents envoyés spéciaux de l’Equipe nécessairement dispersés un peu partout en fonction des disciplines couvertes. Quant aux compétitions, de son point de vue, elles n’atteignaient pas en intensité celles de Rome (il est vrai qu’il s’y était bombardé « leader de la French Olympic Drinking Team »). Dans une carte postale à Chantal Déon, il en convient : « Je ne suis décidément pas un produit d’exportation ». Allons, allons !

Sa plume légendaire, cette signature inimitable faite d’humour, et de pas de côté, d’ironie et de décalage, de liberté absolue et, en l’espèce, d’intime connaissance du sport, lui fit rarement défaut. Sa passion de l’athlétisme, légèrement estompée par le culte qu’il voue au vélo, était puissamment ancrée dans son imaginaire comme en témoignait en 1947 déjà les articles qu’il lui consacrait dans Ici France. Combien de comas athlétiques doit-il aux Jeux ! Si l’indispensable Jules Renard pouvait dire d’Henri Desgrange, inventeur du Tour de France : « Sa culture est physique », on ne pourrait l’appliquer à Antoine Blondin qu’en la complétant : « Sa culture est physique, aussi » tant il cite ses maitres en matière de littérature sportive, Montherlant surtout mais aussi Genevoix, Giraudoux, MacOrlan… Il est fasciné par les performances, davantage encore que par le spectacle. Ce recul de la puissance humaine, ces chronos repoussés d’année en année, comment n’en être pas sidérés.

Pas sûr que les amateurs de judo trouvent leur compte dans les compte rendus de Blondin qui n’y voit qu’un affrontement de bœufs dépenaillés, s’alpaguant au revers sous la férule d’un arbitre lançant « des cris à émouvoir les ultrasons ». Alors l’esprit du budo, certes, mais pas pour lui comme en témoigne son papier intitulé « La semaine des quatre judos » qui parle de tout sauf de ce noble art martial sur la voie de la souplesse qui passe à l’occasion des Jeux de 1964 du statut de sport de combat à celui de sport olympique. Au fond, les J.O. sont les seules occasions où Blondin sort de sa zone de confort, de son Twickenham et de ses étapes de montagne ; journaliste sportif au long cours dans un cadre mondialisé, il lui faut parfois affronter des disciplines auxquelles il n’entend rien ; il en sort quelque chose de tout à fait…. blondinien ! . Qu’importe au fond puisque, dans un cas comme dans l’autre, il fait du Blondin.

Bien sûr il a ses têtes mais ce sont rarement des têtes de Turc. Soit il aime, soit il admire soit il ignore mais ne hait point. On retrouve avec plaisir le fleurettiste Jean-Claude Magnan, le nageur Alain Gottvallès, le rameur Nosbaum, la sprinteuse Chantal Réga qui lui inspire même une parodie de If, le légendaire poème de Rudyard Kipling que Blondin achève par : « … Tu seras un homme, ma fille ! ». On n’oubliera pas sa vision des haltérophiles (« cortège d’obèses en maillots de bain »). Parmi les athlètes olympiques, il en est quelques uns qui retinrent vraiment son admiration. Micheline Ostermeyer fut de ces élus. Aux Jeux de Londres (1948), elle remporta les médailles d’or des lancers du poids et du disque ainsi que le bronze pour le saut en hauteur, peu après que, pianiste de talent, elle fit de même avec le premier prix du Conservatoire. Et tout cela sans se départir de sa discrétion, de sa modestie et de son rôle de mère de famille.

A ceux qui prétendent que l’humanité se divisent entre ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent, Blondin rappelait l’existence d’une troisième catégorie illustrée par Micheline Ostermeyer. Aux Jeux de Melbourne (1956), il consacra Parry O’Brien, médaille d’or du lancer du poids, comme l’athlète le plus complet et « la figure la plus haute » de cette édition. Des innombrables chroniqueurs sportifs accourus d’un peu partout dans le monde afin d’être présents dans le stade ce jour-là, Antoine Blondin est sans aucun doute le seul qui non seulement brosse le portrait d’un champion qui dort avec son boulet de fonte de 7kgs sous l’oreiller, lui parle, le caresse, mais qui de plus en conclut :

« C’est un cas typiquement américain de gigantisme du nourrisson comme en trouve dans les romans de Steinbeck ».

Sous sa plume, les spécialistes du 400 mètres sont des hommes du Quattrocento. Et il suffit qu’une nageuse japonaise s’ébroue en nage papillon pour qu’il la rebaptise Madame Butterfly. On notera toutefois un certain parti pris inconscient en faveur de Johnny Walker, vainqueur néo-zélandais du 1500 mètres à Montréal, allez savoir pourquoi (il est probable que son nom et son étiquette, pardon : son maillot, noir n’y étaient pas étrangers). Au fond, ses détestations sont plutôt collectives. Ainsi des supporters américains, l’horreur sur pied, la vulgarité incarnée, et envahissante avec ça. L’enthousiasme puéril et sonore qu’il a pu observer dans leur colonie au moindre exploit d’un sportif américain se traduit par des hurlements du type de ceux que soignent les ORL. Un tintamarre odieux aux oreilles bien nées, de quoi offusquer les tympans :

« Là, veuillez croire qu’on ne tient aucun compte de la discrimination raciale : tout est bon dans le poulet, le noir comme le blanc, du moment qu’il est conditionné dans un emballage aux couleurs des stars and stripes ».

Sa plume vibre quelque que soit le champion lorsqu’Antoine a l’occasion de célébrer « la correspondance entre la grâce et la volonté, le parfait accomplissement du rendez-vous qu’un athlète peut donner à son génie ». On en oublie leurs noms, leurs pays, leurs performances pour n’en retenir au fond que l’étincelante description qu’il en fait. « Le sport fournit l’un des rares spectacles dont la proximité n’altère pas le mystère. Cela provient de ce qu’il ne peut être joué, donc simulé » note-t-il. Comme quoi, malgré les distances à parcourir, les ascenseurs d’hôtels, les pluies diluviennes et la libido de Dalida, parfois les Jeux ont du talent, juste assez en tout cas pour l’inspirer :

«Au regard des mastodontes du marteau, l’on se demande de quelle aberration est né cet ustensile que les lanceurs promènent comme un yo-yo chargé en fonte avant de le balancer avec le vilain geste de l’ouvrier qui en a par-dessus la tête de trimbaler son outil, véritables forçats ayant découpé un panneau de leur cage pour y projeter le boulet enchainé qu’ils se sont arrachés à la cheville ».

Les athlètes féminines n’en sortent pas grandies (et cela non plus ne passerait plus). A quelques exceptions près, louées pour leurs grâce et leur légèreté, ce ne sont sous sa plume qu’étal de boucher, émeute de jambonneaux, foulées bovines, barbes de trois jours et croupes du style « partie du train restant en gare ». Autrement dit : les mégères ne sont supportables que lorsqu’elles sont apprivoisées. Quant aux escrimeuses, leurs « glapissements hystériques » les rendent irréformables.

Certaines de ses chroniques olympiques sont des pages d’anthologie. Son dialogue québecissime avec un paysan à Montréal, la bénédiction des athlètes par Jean XXIII du haut de son balcon papal avant la confession des pêcheurs, les médailles pieuses gagnées par certains, l’introuvable chapelle quand on tient absolument à y méditer avant toute tentative de record (je cherche après Sixtine, Sixtine ô ma Sixtine et ne la trouve pas…). Mais ce n’est pas parce qu’il vit au loin, envoyé aux prestigieuses olympiades, qu’il va déroger à ses habitudes. Aux Jeux comme sur le Tour, si un grand écrivain vient à mourir (Paul Morand en 1968 pendant Montréal), il a la priorité. Mais quel terrible et triste aveu au passage :

« Disons-le : la France n’est pas un pays sportif ».

Entendez que, si elle sait voler au secours de la victoire en venant encourager des exploits déjà accomplis, elle s’avère incapable d’entretenir la flamme, de stimuler l’émulation, de perpétuer l’esprit du sport tout au long de l’année en remplissant les stades.

Aux Jeux de Montréal, où l’on retrouve de surprenants accents gaulliens dans son commentaire des épreuves de natation (« Vive Montréal ! Vive la nage libre ! »), il comprend et fait comprendre qu’il n’y a pas de petites médailles, celles des disciplines les plus populaires valorisant les autres. Ainsi suit-il à la trace Daniel Morelon au Vélodrome, assez vexé personnellement que le cyclisme sur piste soit traité à l’égal d’une activité secondaire. Hélas, lors de la finale, la grande vitesse fut enclenchée trop tôt et l’enfant de Bourg-en-Bresse partit trop tôt « comme s’il obéissait à un besoin bressan ». On ne se refait pas et certainement pas Antoine qui se permet ce que nul n’oserait de nos jours, en écrivant qu’en athlétisme, à la finale du 100 mètres, il y avait « huit hommes : 5 Noirs et 3 Blancs (on dirait une commande de bistrot) » et qu’à la cérémonie de clôture étaient invités « quelques centaines d’indiens (sous toutes réserves) » et autres « joyeux Hurons ». Aujourd’hui, il se ferait lyncher par les réseaux sociaux à supposer qu’il ne serait pas censuré avant.

Il ne résiste pas à un bon mot, une formule, un calembour- et comment lui en vouloir, c’est sa signature. On sait qu’un tel tropisme rend injuste quiconque s’y adonne. Ainsi lorsqu’en 1964 à Tokyo Antoine récuse l’idée que la médaille d’or de Pierre Jonquères d’Oriola en saut d’obstacles individuel soit « tirée par les chevaux », ce qui eut été, vous en conviendrez, assez cavalier vis-à-vis du champion. Parfois, on a des doutes : il fait de l’humour à sa façon ou ce qu’il dit est vrai ? On ne sait pas toujours à quel degré le prendre. Et si c’était vrai que Mykola Avilov porte une chaussure noire et l’autre jaune pour ne pas se tromper de jambe d’appel avant de sauter et de s’enrouler en ventral autour de la barre ?

A Munich (1972), il se plia à la situation, exécutant un pas de côté lorsqu’il n’est pas à la piscine, aux abords de la piste cendrée ou au vélodrome ; et ce pas le conduit inévitablement au village olympique, chambre d’écho des bruits divers et variés et boulevard à ragots dont il se régale. Jusqu’à la tragédie du 5 septembre : la prise d’otages d’athlètes israéliens par un commando de fedayin. Y consacrant toute sa chronique du jour, Blondin décerne de son propre chef une médaille aux « tueurs pour meurtres sur cibles innocentes et endormies ». Un temps, le journaliste sportif troque son statut pour celui de correspondant de guerre. Avant même que soit connue l’issue tragique de cet acte de terrorisme, il écrit :

« Il faut vraiment violer sa sensibilité pour trouver un semblant de justification à cet acte criminel, mais il faut reconnaitre qu’il s’inscrit dans la logique aberrante du désespoir ».

Puis avant de reprocher au commando palestinien d’avoir commis « un crime beaucoup plus grave, un sacrilège contre l’espèce : ils ont naufragé l’Arche de Noé », il consacre un paragraphe à honorer un athlète quadragénaire, dont la calvitie et le petit bedon ont attendri les spectateurs massés sur le parcours du 50 kms marche, un ingénieur portant lunettes qui avait tout du marcheur de tradition, et dont l’avant-bras (mais qui d’autre que Blondin l’a alors remarqué ?) porte « un numéro matricule qui lui fut tatoué à quelques kms d’ici ». Le marathonien israélien Shaul Ladany, déporté à 8 ans à Bergen-Belsen, rescapé du génocide et du massacre de Munich. Des lignes qui nous dédommagent d’un éloge sans nuances et sans réserve de cette vieille crapule nazie et antisémite d’Avery Brundage au moment de faire ses adieux au CIO dont il avait été jusqu’alors le président. Puis la fête le spectacle continuent et Guy Drut rapporte une médaille d’or en 110 mètres haies (« une médaille en sautoir »)

Puis avant de reprocher au commando palestinien d’avoir commis « un crime beaucoup plus grave, un sacrilège contre l’espèce : ils ont naufragé l’Arche de Noé », il consacre un paragraphe à honorer un athlète quadragénaire, dont la calvitie et le petit bedon ont attendri les spectateurs massés sur le parcours du 50 kms marche, un ingénieur portant lunettes qui avait tout du marcheur de tradition, et dont l’avant-bras (mais qui d’autre que Blondin l’a alors remarqué ?) porte « un numéro matricule qui lui fut tatoué à quelques kms d’ici ». Le marathonien israélien Shaul Ladany, déporté à 8 ans à Bergen-Belsen, rescapé du génocide et du massacre de Munich. Des lignes qui nous dédommagent d’un éloge sans nuances et sans réserve de cette vieille crapule nazie et antisémite d’Avery Brundage au moment de faire ses adieux au CIO dont il avait été jusqu’alors le président. Puis la fête le spectacle continuent et Guy Drut rapporte une médaille d’or en 110 mètres haies (« une médaille en sautoir »)

Pour être envoyé spécial d’un grand journal sportif, on n’en est pas moins humain. Blondin a des lignes trempées de larmes lorsqu’il évoque celles du champion Roger Moens se jetant sur l’herbe après avoir perdu la finale du 800 mètres à Rome (1960), avec la même empathie manifestée pour dire celles de Colette Besson après sa victoire aux 400 mètres à Mexico (1968). Des Jeux qu’il a couverts depuis… Paris, devant la télévision, dans le salon de Pierre de Ségur « gentilhomme de sport » en compagnie d’un certain nombre de flacons de toutes provenances.

Mais ce qu’il y a de bien et de beau avec Antoine Blondin, c’est qu’il ne lâche pas ses idoles au motif que la France les a oubliées. Ainsi de Colette Besson justement. En 1976, il publie une chronique qui est une vraie déclaration d’admiration éternelle : impressionné par la modestie avec laquelle l’ancienne médaille d’or honore de sa présence de petites épreuves interrégionales au nom de son club bordelais, il dit sa colère contre l’Administration, l’Etat, le ministère, la Fédération qui se sont contentés de lui épingler une légion d’honneur et basta, plus rien après : « Pour solde de tout compte, vous portez votre croix ». A Montréal, en regardant le 400 mètres, il a une pensée pour elle.

Cela dit, c’est à Cortina d’Ampezzo (1956), au froid donc, qu’il écrivit l’un de ses plus beaux papiers : l’autrichien Toni Sailer dévalant les pentes et raflant les médailles vu dans le regard pathétique du grand champion italien Zeno Colò banni des épreuves pour professionnalisme et les suivant caché derrière un arbre, sa manière de « tendre une embuscade au souvenir ». Blondin s’est plu à glorifier les Jeux en leur rendant à leur dimension universelle et intemporelle. Un champion du monde n’est jamais que champion de sa rue alors qu’« un parfum d’éternité » fait escorte à un titre olympique. En posséder un à son palmarès, c’est aussitôt être nimbé d’un laurier au prestige immémorial, même si l’on connait bien les dates des premiers Jeux antiques il y a vraiment très très longtemps en l’honneur de Zeus Olympien.

Ainsi un va nu pied éthiopien peut-il accéder avec le sourire, la grâce et sans souffrance apparente au panthéon des sportifs parmi les dieux du stade. Tout athlète olympique voit son nom gravé dans le marbre de l’histoire du sport. Ce qui ne fait pas oublier que s’il gagne, c’est « sur rendez-vous ». Tout le spectaculaire des Jeux, avec ce qu’il faut de martial et de jovial dans le défilé d’ouverture, d’émotion dans le parcours de la flamme, de fiesta dans le village, de mythologie dans les clameurs, de ferveur dans la célébration des records. Dans l’Antiquité, le temps des Jeux suspendait guerres, querelles et règlements de compte ; Blondin en a la nostalgie, même s’il était petit à l’époque ; si ce Zeitgeist a disparu, c’est selon lui par « manque de foi » ainsi qu’il l’a écrit dans sa préface à La fabuleuse histoire des jeux Olympiques de Guy Lagorce et Robert Parienté (1973). Pas sûr que le serment made in Coubertin suffise à pallier cette lacune. Son épopée avec les J.O. s’acheva à titre personnel en 1980 à Moscou. Mais la relecture de ses chroniques témoigne de ce que le sport et les sportifs lui doivent d’avoir été regardés avec ses yeux olympiques.

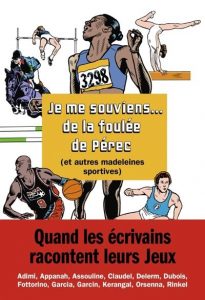

(P.S. Ce texte est ma contribution au recueil collectif Je me souviens… de la foulée de Pérec (et autres madeleines sportives) » Vingt-huit écrivains livrent leurs souvenirs, 224 pages, Seuil)

(P.S. Ce texte est ma contribution au recueil collectif Je me souviens… de la foulée de Pérec (et autres madeleines sportives) » Vingt-huit écrivains livrent leurs souvenirs, 224 pages, Seuil)

(« Antoine Blondin aux Jeux Olympiques de Tokyo, 1964, photo D.R ; « L’éthiopien Abebe Bikila, médaille d’or du marathon aux J.O. de Tokyo, 1964, photo D.R. ; « Les athlètes américains Tommie Smith et John Carlos, médaille d’or et médaille de bronze du 200 mètres, lèvent le poing du Black Power aux J.O. de Mexico en 1968 pendant l’hymne américain », photo John Dominic ; « L’un des huit terroristes palestiniens sur le balcon de la délégation israélienne aux J.O. de Munich », photo Russell Mcphedran/The Sydney Morning Herald ; « Epreuve du fleuret avec Daniel Revenu, Jeux olympiques de Munich, 1972, Photo de Michel Pansu et Serge Trevisani, France-Soir)

834 Réponses pour Regarder le sport avec les yeux olympiques

Le parc a acquis très tôt une réputation de terrain de sport pour femmes lorsqu’il abrite :

Club de croquet d’Epsom

Association de cricket féminin d’Auckland

Association de hockey féminin d’Auckland.

Il est désormais principalement utilisé par l’Epsom Croquet Club et pour le cricket féminin. Le Melville Cricket Pavilion se trouve à l’entrée de Saint Andrews Road.

https://www.aucklandcouncil.govt.nz/parks-recreation/Pages/park-details.aspx?Location=185

après Blondin le prochain article à passou va exprimer toute sa joie d’assister à la libération de J. Assange.

parce que passou est un grand défenseur des valeurs journalistiques : vérités, objectivité et transparence qui sont les 3 mamelles de la démocratie.

du coup passou va nous écrire un magnifique article où il montrera à quel point il se réjouit de la libration du plus grand journaliste de notre époque pour marquer sa solidarité et surtout le fait que bien que passou n’a jamais trop parlé d’Assange durant ses années de détention il ne l’a jamais oublié et il a toujours été à ses côtés rêvant du jour où enfin Assange serait libéré.

vive la Démocratie ! vive la France !

Parmi les sports les plus pratiqués en Inde ne figurent pas le foot ni le basket, des jeux pourtant plébiscités en Europe et outre-Atlantique. Les Indiens, loin de briller par leurs performances sportives, sont férus d’autres pratiques moins connues et parfois déconcertantes. En effet, les sports qui déchaînent les foules dans le sous-continent sont le cricket et le kabaddi.

Le cricket, un sport qui déchaîne les foules

dans son prochain article sur J. Assanges passou va aussi expliquer pourquoi et à quel point ce dernier est le caillou dans la chaussure du journalisme.

Si la pratique du kabaddi est codifiée et impose des règles strictes, à l’instar de toute activité sportive, il se pratique dans la rue ou sur la plage avec beaucoup moins de rigueur. En effet, nul matériel n’est nécessaire pour y jouer, ce qui en fait le sport du pauvre par excellence.

Le nombre de joueurs n’est généralement pas respecté, il en va de même pour la tenue imposée en salle. Si le kabaddi est considéré comme une activité « du peuple », c’est également en raison du manque d’intérêt pour le sport en général des castes supérieures. Les sportifs sont généralement méprisés en Inde, car considérés comme impurs.

d’autant que la plupart des médias se trompent en disant qu’Assange a fait fuiter des informations confidentielles.

Assange n’a jamais rien fait fuiter : il a juste diffuser des informations dites « confidentielles ».

il faut relire les articles du Monde à l’époque, cette effervescence, cette joie des journalistes de ce journal heureux de relayer le travail de ce lanceur d’alerte.

aujourd’hui le journal leur estime pour les lanceurs d’alerte en a pris du coup dans l’aile.

comment des journalistes qui il y a qq années admiraient tant les lanceurs d’alerte aujourd’hui sans méfient comme de la peste.

durant ses années de détention le Monde n’a jamais écrit un seul article de soutien pour Julian Assange !

pourquoi ? c’est ce qu’on appelle la dérive atlantiste des médias européens institutionnels.

il y a 20 ans les journalistes se battaient pour défendre la vérité, aujourd’hui ils ont tous une peur bleue de cette vértié.

comment les journalistes en sont arrivés à avoir autant peur de la vérité ?

cette question sera analysées et trouvera une réponse dans le prochain article à passou suer la libération de J. Assange !

sans rire ce serait une sacrée preiuve de courage de passou d’écrire un article ou il salue et se réouit de la libération de J. Assange.

du coup on très peu de chance de lire cet article.

Bonne nouvelle cette nuit (du moins il faut l’espérer). Erreur stratégique, sans doute fatale, de Trump.

d’où l’importance de la littérature : quand dans un pauys la plupart des écrivains hurlent avec les loups et rament dans le sens du courant dominant de pensée alors il est plus qque probable que les journaliste fassent de même.

d’où l’importance de toujours contextualiser la littérature et ne jamais l’extraire du contexte dans le lequel elle se trouve.

parler des livres comme un truc « hors sol » c’est l’assurence de toujours tombé à côté et ne parler pour ne rien dire.

une erreur stratégique de Trump qui lui serait fatale serait une erreur surtout fatale pour le peuple ukrainien, ou ce qu’il en reste.

du coup jue ne vois pas trop pourquoi s’en réjouir ?

à moins de détester le peuple ukrainien.

sans compter que laisser les néoconservateurs américains au pouvoir serait aussi fatal pour l’Europe.

une Europe qui vient de nommer comme responsable des affaires étrangères une femme dont la mère a été déportée en Sibérie par les soviétiques : ça donne le ton.

le truc le plus drôle est que l’Europe qui s’est construite sur la réconciliation avec l’Allemagne nomme des responsables qui nourrissent la non réconsliation avec la Russie.

alors qu’on a autant fini avec le nazisme allemadn qu’avec le soviétisme russe.

du coup même si Trump est élu les européens prendront le relais des néoconservateurs américains (ceux que Trump va virer de la MB) et continuer leurs provocations visant à déclencher des conflits.

si ça se trouve à ce rythme c’est même les européens qui vont prendre la place des américains et provoquer les chinois et les iraniens.

étonnant de voir la façon dont ce courant de pensée néoconservateur a envahi l’esprit européen.

Musk a dit un truc assez marrant, il a dit que durant ces dernières années c’est Soros qui avait le plus porté tort à l’Humanité.

le problème c’est que c’est vrai, le problème d’Elon Musk est qu’il dit souvent des trucs simplkes et vrais.

Soros a représenté un fléau pour l’Europe et le Monde !

« Un jour, dans sa chambre d’hôtel, elle m’a dit : « Je n’aime pas les hommes beaux, je les aime intelligents, c’est pour ça que je t’aime… ». Je me suis sauvé. On était au 164ème étage. Je me suis réfugié à la cave. Voilà, c’est ça, pour moi, les Jeux olympiques de Tokyo ».

Comme c’est beau !

Tant pis pour ses regrets éternels, à Antoine Blondin. Et on aurait encore Dalida. Ainsi la vie va.

Trump vaut mieux que Biden.

Mais il est trop âgé.

Yann Lucas, pastichant en sonnets de SF quelques pages bien connues de la littérature française est plus stylé et bien moins pesant que l’ IA selon D massacrant les Conquérants….MC

une grande page de wiki sur le ski de fond:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_de_fond

Coopération : lancement du projet d’accueil de 200 jeunes sportifs Ukrainiens

Mise à jour : 23 avril 2024

Le 21 avril 2024, Pierre Gilardeau, sous-préfet pour Roubaix, a participé à une cérémonie d’accueil en l’honneur de 39 jeunes sportifs ukrainiens arrivés en provenance de la ville de Kharkiv (Ukraine).

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Actualites/Cooperation-lancement-du-projet-d-accueil-de-200-jeunes-sportifs-Ukrainiens

PARAITRE EN DEMOCRASSIE

La politique, en démocrassie, n’est que cela : paraitre !

Car, en effet, le pouvoir, l’agir, est ailleurs, aux mains de ceux qui travaillent et agissent sans parler aux media pour de vrai !

Media ? Outils essayant de faire croire qu’ils savent parce qu’ils parlent !

JEUX OLYMPIQUES

Innovez, amis sportifs ! Ouvrez une épreuve nouvelle : « Vieillards en Fauteuil Roulant »

Finale BIDEN-TRUMP ! Arbitrage GRIMALDI….

Oleksandr Pielieshenko avait été deux fois champion d’Europe en 2016 et 2017. Et aux Jeux olympiques de Rio en 2016, il avait pris la quatrième place dans la catégorie des 85 kg. Cet haltérophile ukrainien est mort sur le front ukrainien à l’âge de 30 ans, a annoncé lundi 6 mai la Fédération ukrainienne d’haltérophilie.

libération

champion!!

Je n’ai qu’un tout petit rôle vous savez. Je suis champion du monde de boxe et le jeune premier qui n’est autre que Valmègue me met nokaoute au troisième round et devient à son tour champion du monde. Queneau, Loin de Rueil,1944, p. 173.

Plaque Funéraire Moderne Sport

https://www.lecoqfuneraire.fr/plaque-funeraire-moderne-sport

le problème c’est que c’est vrai, le problème d’Elon Musk est qu’il dit souvent des trucs simplkes et vrais.

Un peu comme vous, en somme. Cet homme « pèse » 30 milliards de dollars et ne soutient pas les républicains, on pourrait comprendre que Musk en soit l’ennemi idéologique et un peu jaloux.

A propos de loups, Marine montre les dents et conteste au président de la république son statut de chef des armées. Les hostilités commencent, affichage décomplexée des ambitions, du grand Je , moi je, pour changer. Incroyable cette habitude dans les discours des prétendants à parler en leur nom en utilisant le sujet « JE » sans jamais qu’ils prennent la peine de faire un détour par le pays où les citoyens en assaisonnant le tout par une dose d’humilité. Dire par exemple, le pays a besoin… je suggère, je propose. C’est toujours « je » suivi par un verbe d’action sans prendre la peine de le conjuguer au conditionnel en entrevoyant des conditions à réunir, en tenant compte que même majoritaires plus des 50% des citoyens ne les auront pas choisis . Quel changement soudainement!

Ou

Puck, je vais vous paraitre grossière mais je dois vous avouer que vous me faites riech avec vos affirmations à la con.

MLP, premier sérieux faux-pas, semble-t-il. Rien compris non plus à l’histoire de France, ou au moins celle de la constitution présente, qui en est une émanation. Aux US, ce débat si tôt (une innovation) doit être une conspiration de démocrates. Ouf, cela semble marcher.

C’est ce qui s’appelle faire d’une pierre deux coups…

Chers compatriotes,

Aujourd’hui, je m’adresse à vous avec une vision claire pour notre avenir commun. Mon enfant, ma sœur, imaginez un instant la douceur de bâtir ensemble notre destin, dans un pays qui nous ressemble. Imaginez un lieu où nous pouvons aimer librement, où nous pouvons aimer jusqu’à la fin, dans ce pays qui reflète notre identité profonde.

Les soleils mouillés de nos ciels brouillés, malgré leur obscurité apparente, possèdent une beauté mystérieuse. Ils sont comme nos esprits, charmés par les défis et les mystères que nous devons surmonter. Nos yeux, parfois trahis par les larmes, brillent toujours d’une lumière indomptable.

Dans ce pays de nos rêves, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Nous aspirons à une nation où la tranquillité règne, où le luxe et la beauté ne sont pas des privilèges mais des droits fondamentaux pour chaque citoyen.

Nous voulons des meubles luisants, polis par les ans, qui décoreraient nos chambres, des symboles de notre héritage et de notre continuité. Les fleurs les plus rares, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l’ambre, évoquent la richesse de notre culture et de notre diversité. Nos plafonds richement ornés, nos miroirs profonds, la splendeur orientale, tout parlerait à nos âmes, rappelant notre langue natale et nos racines profondes.

Chers compatriotes, là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Voilà l’avenir que nous méritons et que nous devons bâtir ensemble.

Regardez ces canaux, où dorment des vaisseaux dont l’humeur est vagabonde. Ils symbolisent notre ouverture au monde, prêts à assouvir le moindre de nos désirs, à répondre à chaque besoin de notre nation. Les soleils couchants revêtent nos champs, nos canaux, notre ville entière d’hyacinthe et d’or, baignant notre monde dans une lumière chaude et bienveillante.

Nous rêvons d’un pays où tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Ensemble, nous pouvons transformer ce rêve en réalité. C’est notre identité, notre héritage, notre destin. Ensemble, bâtissons cette nation qui nous ressemble.

Merci.

BAVEZ VOUS LU LE PORTRAIT QU UN PSY IALIEN ( adriano S A DONNE DE MACRON )personnellement je trouve l’exercice sans « divan » assez contestable,mais je crois qu’il prendrait de l’intérêt confronté aux portraits des autres concurrents qu’en pensez vous

italien ce n’est pas un « inconnu » à en juger par les precisions de libé

@B (comme Badeplafon) effectivement vous êtes grossière et la grossièreté c’est pas bien.

mais comme je vous aime bien je veux bien pondre des affirmations qui vous fassent plaisir.

exemple : les américains ont raison de provoquer les russes !

j’espère que bientôt les ukrainiens entreront dans l’OTAN.

et ensuite la Georgie entrera dans l’OTAN

et après l’Ukraine et la Géorgie j’espère que l’Arménie, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjiskistan et la Mongolie entreront dans l’OTAN !

pour que l’OTAN puisse encercler la Russie dans le but de la démanteler pour que les américains puissent venir prendre leur pétrole, leur or et leur uranium !

ça vous fait plus plaisir ?

quant à Assange il aurait dû être jugé et finir ses jours dans une prison américaine parce qu’il est un ennemi de l’occident et de la démocratie !

vous voyez que je peux aussi faire des efforts pour faire plaisir !

Mes chers compatriotes,

Vous, mon ange et ma passion ! Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements.

Cette vision sombre est le reflet de l’état de notre nation aujourd’hui. Nous avons vu notre pays autrefois florissant se détériorer sous le poids des incompétences et des négligences. La beauté de notre nation, si précieuse et admirable, est en proie à une lente décomposition. Nos institutions, jadis solides et respectées, sont rongées par la corruption et l’inefficacité. Nos infrastructures, jadis modernes et robustes, tombent en ruine. Nos systèmes de santé et d’éducation, jadis exemplaires, peinent à répondre aux besoins de notre peuple.

Mais ne désespérons pas ! Il est encore temps de sauver notre patrie. Nous pouvons restaurer sa grandeur, revitaliser son essence et lui redonner la gloire qu’elle mérite. Il est temps d’affronter les fléaux qui rongent notre société : la corruption, l’injustice, et l’inefficacité. Nous devons avoir le courage de réformer nos institutions, de moderniser nos infrastructures, et de revitaliser notre économie.

Regardons autour de nous et voyons les richesses naturelles et humaines que nous possédons. Ces ressources, si bien utilisées, peuvent nous aider à rebâtir notre pays. Il nous faut un système de santé robuste, des infrastructures modernes, une éducation de qualité et une économie dynamique. Nous devons investir dans la recherche et l’innovation, soutenir nos entreprises locales, et encourager la création d’emplois. Nous devons garantir à chaque citoyen un accès équitable à l’éducation et aux soins de santé.

Nous devons aussi nous engager dans une transition écologique, en préservant notre environnement pour les générations futures. La lutte contre le changement climatique n’est pas seulement une nécessité, mais une opportunité pour créer une économie plus durable et plus juste. Nous devons promouvoir les énergies renouvelables, réduire notre dépendance aux énergies fossiles, et protéger notre biodiversité.

Ensemble, nous pouvons arracher notre nation aux griffes de la dégradation. Nous devons nous lever, unis et déterminés, pour transformer notre pays. Nos ancêtres ont construit cette nation avec courage et sacrifice ; il est de notre devoir de continuer leur œuvre et de créer un avenir meilleur pour nos enfants. Nous devons renouer avec les valeurs qui ont fait la grandeur de notre nation : le respect, la solidarité, l’égalité, et la justice. Nous devons travailler ensemble, dans un esprit de coopération et de fraternité, pour surmonter les défis qui se dressent devant nous.

Ne laissons pas notre pays moisir parmi les ossements de son passé. Relevons le défi de la renaissance, mettons fin aux souffrances inutiles et faisons de notre nation un exemple de prospérité et de justice. Ensemble, nous pouvons et nous devons réussir. Notre avenir est entre nos mains. Ensemble, nous pouvons construire un pays où chacun a une chance de réussir, où chacun peut vivre dignement, et où chacun peut se sentir fier de son appartenance. Ensemble, nous pouvons rendre à notre pays sa splendeur d’antan et le propulser vers un avenir radieux.

Merci.

je parie que d’ici 6 mois Assange partira avec sa famille rejoindre Snowden en Russie.

s’il est resté fidèle à ses convictions je ne vois comment il peut rester vivre dans un pays qui l’a trahi.

D au lieu de sortir des sornettes tu ferais mieux d’entendre les prédictions de ton président et te préparer à la guerre civile.

10 mille euros : c’est le prix à payer à un haut gradé pour les ukrainiens pour éviter d’aller sur le front en première ligne.

et c’est aussi le prix pour lui acheter un M24 (Sniper Weapon System) vendu par les américains.

une guerre civile ça se prépare.

Mes chers compatriotes,

« A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, Je dirai quelque jour vos naissances latentes. »

A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, Golfes d’ombre, sont comme les difficultés et les souffrances qui assombrissent notre présent. Ce sont les problèmes de corruption, de pauvreté, et d’injustice qui gangrènent notre société. Mais nous ne devons pas nous laisser envahir par le désespoir. Ces défis, bien que sombres, peuvent être surmontés si nous restons unis et déterminés. Ensemble, nous pouvons transformer ces golfes d’ombre en sources de lumière et de renouveau.

E, candeur des vapeurs et des tentes, Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles.

Le blanc symbolise l’espoir, la pureté et la possibilité d’un nouveau départ. C’est la couleur des glaciers majestueux, des rois blancs, des sommets que nous pouvons atteindre ensemble. Nous devons redonner de la transparence et de l’intégrité à nos institutions, restaurer la confiance de chaque citoyen dans notre avenir commun. Ensemble, nous pouvons ériger une société plus juste et plus équitable.

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes, couleur de la passion et du sacrifice, nous rappelle que notre pays a été bâti sur des luttes et des victoires. Il représente l’énergie, la détermination et le courage de notre peuple. Cette passion doit devenir notre moteur pour le changement. Ensemble, nous devons canaliser notre énergie pour combattre les inégalités et construire une société où chacun a sa place et ses chances de réussite.

U, cycles, vibrements divins des mers virides, Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux, telles la nature, la paix et l’harmonie, nous rappellent

notre devoir de protéger notre environnement en construisant des surregenérateurs à neutrons rapudes et de vivre en équilibre avec notre planète. La transition écologique est non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité de créer une économie duuurable et prooospère. Ensemble, nous devons promouvoir les énergies renouvelables, protéger notre biodiversité et garantir un avenur sain pour les générations futures.

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, Silences traversés des Mondes et des Anges : – O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux qui nous élèvent vers des idéaux plus grands, vers une vision de paix, de justice et de fraternité, tel notre quête pour un avenir meilleur qui ne se limite pas à notre propre nation, mais s’étend à l’humanité entière. Ensemble, nous devons aspirer à des valeurs élevées, à un monde où règnent la solidarité et l’entraide. Le violet, en particulier, symbolise la vision et la sagesse. Ce sont mes propres très beaux yeux visionnaires, à moi, D. qui nous inspirent à voir au-delà de nos défis actuels et à imaginer un avenir meilleur pour notre pays. Ses yeux reflètent l’espoir et la détermination nécessaires pour guider notre nation vers un avenir radieux.

Chers compatriotes, notre nation est comme une palette de couleurs, chacune apportant sa propre richesse et sa propre beauté. En embrassant notre diversité et en relevant ensemble les défis qui se dressent devant nous, nous pouvons peindre un avenir radieux pour notre pays. Transformons notre nation en une œuvre d’art vivante, où chaque citoyen peut s’épanouir et contribuer à la grandeur de notre pays.

Merci.

et alii, je veux bien qu’Emanuel Macron soit aussi présomptueux et arrogant que tant d’autres politiciens qui mettent tous leurs œufs dans le même panier (une intelligence — la leur — surévaluée), mais psychopathe me semble une préjugé digne d’un ennemi politique, or Segatori est à l’extrême droite de l’échiquier politique, ce qui nous permet de douter de son objectivité.

sévices subis par les prisonniers (torture)

orl’article de media line écrit:

» Le pire, c’était les gardes. Ils étaient généralement ivres. Ils ont qualifié les coups et la torture d’« éducation physique » : nous obligeant à nous accroupir face au mur aussi longtemps que possible physiquement, puis à nous frapper les jambes avec des pieds et des bâtons, et à nous faire accroupir à nouveau. Cela s’est produit la nuit et a duré aussi longtemps qu’ils le voulaient », a déclaré Hartman. Il a continué en disant que les conditions auxquelles il était confronté étaient supportables par rapport à ce que d’autres ont enduré :

« Je me souviens d’une unité de très jeunes hommes, une quinzaine d’entre eux. Ils ont été libérés avec nous. En captivité, tous avaient eu les parties génitales coupées. Après l’échange, environ la moitié d’entre eux se sont suicidés. »’éducation physique » est un autre nom pour « sport » quand on est dans le secondaire

Puck toujours plus englué dans la propagande fasciste de ceux qui squattent le Kremlin.

merci renato; c’est aussi ce que donne à penser LIBE;

aujourd’hui, je trouve que a distribution des symptomes est plus perturbante qu’éclairante

d’ailleurs, on se souvient que la femme du médecin marseillais que macron avait été voir était psy aussi

« Oleksandr Pielieshenko avait été deux fois champion (…) »

vous avez écouté hier le débat Trump / Biden ?

Trump a dit à Biden que les russes ne perdraient jamais cette guerre et que Biden est responsable de la mort de tous ces ukrainiens !

Biden venait de lui dire que Poutine était un criminel de guerre, Trump lui a répondu que dans cette tragédie le seul criminel de guerre c’était lui, Biden !

il faut bien regarder la tête de Biden quand Trump lui qui dit qu’il est seul responsable de tous ces morts.

cette tête parce que je pense que Biden croit en Dieu, et donc il sait qu’au moment du Jugement Dernier, avec tout ce sang qu’il a sur ses mains il n’aura aucune chance de rejoindre son fils au Paradis, mais qu’il ira au contraire brûler en Enfer pour l’Eternité !

C’est ce qu’on lit dans le regard de Biden quand Trump lui balance cette vérité !

Marie-France Etchegoin et Ariane Chemin, deux journalistes, ont tenté de dresser le portrait du professeur Didier Raoult, l’une des figures de la lutte contre le Covid-19 en France. Elles publient le livre « Raoult, une folie française » aux éditions Gallimard.

tous les ukrainiens devaient scotcher devant leur écran pour écouter ce débat entre Trump et Biden.

tous ces ukrainiens qui n’ont pas la chance de posséder ces 10 mille euros pour permettre à leurs fils ou leur mari d’échapper aux tranchées hé ben tous ces ukrainiens vont se révolter.

pour le moment ils essaient de fuir à l’étranger ?

les allemands manifestent dans la rue pour demander au gouvernement de renvoyer les ukrainiens dans leur pays parce qu’ils ne veulent plus payer : 500 euros par personne ils ont 1,5 million de réfugiés ukrainiens, le calcul est vite fait.

pareil pour la Pologne, pour le moment il n’y a que les hongrois et les slovaques qui refusent de renvoyer les réfugiés dans leur pays pour les envoyer à la mort, sinon tous les autres pays n’ont aucun état d’âme !

cette épouse psy est d’ailleurs une femme qui avait écrit:

Un mardi chez les fous

Natacha Raoult-Caïn

ROMANS

Un mardi comme les autres dans une clinique psychiatrique de Marseille. Cette comédie déjantée permet à l’auteure de nous offrir une caricature savoureuse de ceux qui y sévissent. Psychanalyste que le moindre geste » interpelle quelque part « , sexologue aux pratiques bizarres, facho colérique mais débordant de générosité que ses […]

sur natacha:

Natacha Caïn, psychiatre, fille du psychiatre et psychanalyste Jacques Caïn, dont la famille est originaire du Comtat Venaissin, et d’Anne Caïn (née Zeitlin), psychanalyste et psychodramatiste issue d’une famille d’origine juive lituanienne, il est père de trois enfants.

Il n’y a qu’un seul criminel mafieux, il s’appelle Poutine, n’en déplaise aux petits “révolutionnaires » frustrés.

Guerre en Ukraine : une ONG dénonce des viols de masse par les militaires russes dans les zones occupées et contre les prisonniers

L’ONG SEMA Ukraine parle d’une politique systématique et délibérée de la part du Kremlin. Des milliers de femmes seraient concernées, mais elles rencontrent des difficultés à faire reconnaître ces crimes par la justice ukrainienne.

De plus, ces frustrés ne savent pas être concis, ce qui prouve leur manque de sens des réalités.

B (comme Badeplafon) effectivement vous êtes grossière et la grossièreté c’est pas bien

Contrairement à votre réponse, je ne remets pas en cause votre « intelligence, » mais vos idées, cela dit ce n’est pas une première, habituée au mépris voire médisance, je ne sais toujours pas s’il serait mieux de susciter l’indifférence, après tout je ne suis qu’une rien du tout et je ne suis jamais arrivée à rien de bien, de quoi alimenter votre moulin. Sûrement est-ce causé par ma bêtise, ma connerie, mon inaptitude à vivre. Ceci dit je ne suis pas fan des grandes puissances, sûrement existe-t-il une grande brutalité et une violence inhérentes à l’American way , est-elle équivalente, prend elle d’autres formes que celle rencontrée dans la société russe, je ne sais pas. Ma sympathie n’est pas inconditionnelle ni conditionnée cependant je ne vois pas où se situerait le progrès à dépendre de la volonté, de la puissance d’un bloc constituée de » démocraties illibérales », de dictatures religieuses ou politiques,

Puck, si Biden se confesse sincèrement avant de mourir, il n’ira pas en Enfer.

Constitué, veuillez excuser les autres sûrement nombreuses. Merci.

Les gens qui vont en Enfer sont les baptisés pêchant mortellement et ne s’en confessant pas. C’est pas compliqué.

Exemples : Meurtre ou complicité de meurtre (comprenant les enfants à naître), viol, coups et blessures volontaires donnés autrement que pour se défendre, calomnie grave, adultère…)

Et bien entendu la mécréance, l’apostasie, la sorcellerie ou le recours à celle-ci.

L’adultère se comprend pour ce qui porte atteinte à une union effectuée devant Dieu et sacramentelle.

Bien évidemment.

Chacun possède son libre arbitre.

L’important est d’être instruit du sujet.

La Miséricorde divine est une source inépuisable et accessible à tous ceux qui veulent s’en approcher.

Ceux qui ne s’en approchent pas iront là où il n’y a pas du tout d’eau.

renato si vous cherchez des fascistes il faut aller regarder du côté d’Azov !

ceux que les américains ont utilisé pour tirer sur la foule et pour virer un président démocratiquement élu, ces élections avaient été validées par la France et l’Allemagne qui s’étaient portés garants du maintien en place de ce président.

normal : à cette époque en Ukraine la population comptait 50% de russophones.

et ces mêmes fascistes vous les retrouverez dans les salles de torture de Marioupol et d’Odessa ! parce que contrairement aux idées reçues ce bataillon Azov n’est pas un groupe de militaires, mais surtout un groupes de tortionnaires.

du coup votre révisionnisme vous pouvez vous le carrer là où vous savez !

ceux qui aiment les livres devraient savoir que malgré le matraquage médiatiques avec leurs narratifs à la c.n : la vérité historique finira toujours par l’emporter.

même passou qui est historien (ou qui l’était) pourrait le confirmer !

Bon, pour qui vas-tu voter, Puck ?

l’Histoire pour les nuls : un documentaire (co) réalisé par l’américain Oliver Stone (ça dur 1h30 mais ça permet de savoir de quoi on parle sur les liens intimes entre les fe fascisme ukrainien et les néoconservateurs américains) :

Poutine bien à part, puck, il n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour trouver un fasciste, il suffit de vous lire, c’est par ailleurs le sort des « révolutionnaires » d’opérette.

Et, comme tout bon réactionnaire, vous êtes également grossier.

D en France des partis anti guerre qui ne veulent pas dépasser le million de victimes ukrainiennes il n’y en a hélas que 2 : les communistes et le RN.

les pacifistes obligés de voter pour les extrêmes gauche ou droite : c’est ce qu’on appelle la crise de la démocratie… ou la décadence de la démocratie. ou un monde en train de sombrer dans la folie ?

Oui, Puck. Mais à choisir, le RN est évidemment mieux.

Poutine ? les néoconservateurs nous ont déjà fait le même coup avec Saddam, Kadhafi, Bachar, les talibans, mles mollahs.

parce que les néoconservateurs ont l’objectif de combattre ces Grands Satan !

et pour le faire ils utilisent les djihadistes de l’Etat Islamique et les fascistes.

c’est pas nouveau : ils nous ont fait le même coup en Amérique du Sud avec Pinochet et les autres…

le truc marrant c’est qu’on trouve encore des débiles dans votre genre pour tomber dans le panneau !

alors que plus de la moitié des américains ne tombent plus dans le panneau.

moi je dis qu’utiliser la conner.ie des gens, à ce niveau, ça devient du Grand Art.

Encore que certains communistes ont été remarquables. Je pense à Charles Fiterman, toujours de ce monde. Il fut un excellent ministre des transports.

Il est évident que lorsqu’un fasciste envahit un État souverain, c’est la folie qui nous attend. Et tites-moi pukypuky, Ukraine bien à part, Afghanistan, Tchétchénie, Syrie, qu’est-ce que c’était, des répétitions générales ?

Et maintenant il nous parle des mollahs, ils n’ont vraiment aucune honte ces révolutionnaires ratés.

parmi ces néoconservateurs ont en trouve des marrants qui sont tellement sûr de leur pouvoir d’enfumer les gens avec leur croisade du Bien contre le Mal, hé ben on en trouve qui vont oser dire comme Lindsey Graham qu’en vérité l’Ukraine est un pays qui regorge de richesses naturelles pour un montant 12 mille milliard de dollars, ou comme Nuland devant le Congrès dire qu’il faut vite déménager les laboratoires militaires en Ukraine avant que les russes ne s’en emparent etc…

Un grand pêcheur

renato aussi a décidé de partir en croisade et déclencher des guerres pour transformer le monde en une démocratie libérale..

j’y vois un résidu assez puant de l’esprit colonialiste : la mission divine de l’Homo occidentalus de civiliser les méchants sauvages…

et à Jean-Claude Gayssot.

le truc comique c’est que les américains ont failli nous déclencher une guerre contre la Chine parce qu’un ballon météorologique chinois a survolé leur pays.

alors qu’ils ne comprennent pas pourquoi les russes ne supportent pas de voir des missiles balistiques à leur frontière.

parce que les russes n’ont pas compris qu’un missile balistique américain n’est pas vraiment une arme menaçante mais juste un instrument divin visant à civiliser les sauvages.

là où les néoconservateurs américains sont très c.ns c’est toutes ces bourdes qu’ils accumulent.

on va faire de l’Irak un pays démocratique !

ah bon ?

ils avaient oublié qu’en Irak il y a une grande majorité de chiites.

résultat ils nous ont créé un bloc chiite Irak / Iran / Syrie qui risque probablement d’aboutir à la destruction de l’état d’Israël : tout le contraire de ce qu’ils voulaient au départ !

Abruti ! Je n’ai rien décidé, je me contente de regarder ce qui réellement advient, sans idéologies pilotes comme c’est l’habitude chez les révolutionnaires ratés, incapables de comprendre les différences d’approche.

c’est comme la Corée du Nord !

la Corée du Nord c’est encore un Grand Satan.

sauf que qui a engendré ce grand Satan ?

les américains !

hého les débiles : sans votre guerre il n’y aurait pas de Corée du Nord ! c’est vous qui avez encore créé ce monstre !

ce qui advient ?

vous devriez plutôt regarder comme les choses sont advenus !

sans le coup d’état des américains en 2014 il n’y aurait pas de guerre en Ukraine !

sauf qu’ils s’en foutent : les américains provoquent les russes et c’est les ukrainiens qui en payent le prix !

comme pour la Chine : les américains provoquent les chinois et ce sont les taïwanais qui vont en payer le prix !

si les américains veulent faire la guerre à la Russie qu’ils envoient leurs soldats la faire !

sauf que le peuple américain ne sera pas d’accord : faire la guerre à la Russie d’accord, mais avec la vie des autres !

et vous renato , vous venez cautionnez cette lâcheté au nom de vos grands et beaux principes !

alors que vouloir faire la guerre avec le sang des autres c’est pire que de la lâcheté, c’est du fascisme le plus puant !

quand on veut faire la guerre on le fait avec son sang et pas avec le sang des autres !!!

Bien, puisqu’il fête aujourd’hui ses 98 ans :

Ne vous fatiguez pas puck, en tant que complice des fascistes russes vous êtes un succès, en tant qu’individu un désastre. Bon maintenant vous m’avez ennuyé, profitez en paix de l’argent que vous gagnez en trahissant l’Occident.

Je crois qu’il est particulièrement approprié à notre temps de donner le premier poème de la section VII des « Châtiments ». Cette section annonce la défaite de Napoléon III. Les sections précédentes racontent le coup d’état, fustigent les opportunistes, déplore les morts et le sort des proscrits.

—————————————————-

Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée.

Quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressée,

Suivi des siens, marchait, et, prophète irrité,

Sonnait de la trompette autour de la cité,

Au premier tour qu’il fit le roi se mit à rire ;

Au second tour, riant toujours, il lui fit dire :

— Crois-tu donc renverser ma ville avec du vent ?

À la troisième fois l’arche allait en avant,

Puis les trompettes, puis toute l’armée en marche,

Et les petits enfants venaient cracher sur l’arche,

Et, soufflant dans leur trompe, imitaient le clairon ;

Au quatrième tour, bravant les fils d’Aaron,

Entre les vieux créneaux tout brunis par la rouille,

Les femmes s’asseyaient en filant leur quenouille,

Et se moquaient jetant des pierres aux hébreux ;

À la cinquième fois, sur ces murs ténébreux,

Aveugles et boiteux vinrent, et leurs huées

Raillaient le noir clairon sonnant sous les nuées ;

À la sixième fois, sur sa tour de granit

Si haute qu’au sommet l’aigle faisait son nid,

Si dure que l’éclair l’eût en vain foudroyée,

Le roi revint, riant à gorge déployée,

Et cria : — Ces hébreux sont bons musiciens ! —

Autour du roi joyeux, riaient tous les anciens

Qui le soir sont assis au temple et délibèrent.

À la septième fois, les murailles tombèrent.

Ça fait référence au mythe de la prise de Jéricho dans le livre de Josué.

Ca me rappelle beaucoup le shanty du Wellerman.

Le plaisir de l’année de la peste.

* déplorent

Langue française

« Par parenthèse »ou « entre parenthèses » ?

La parenthèse (rhétorique) est une phrase insérée dans une période et ayant un sens à part ; c’est une légère digression ou une remarque. Les parenthèses sont les signes qui renferment et isolent la

parenthèse. Une phrase formant parenthèse est souvent mise entre parenthèses.

De ce fait on dira : « Je vous envoie des oeufs qui, par parenthèse, ne sont pas encore payés. »

« Mettre, dans un dictionnaire, une prononciation entre parenthéses. »

Certains écrivains (pas les meilleurs, à mon humble avis) emploient indifféremment « par parenthèse » et « entre parenthèses ».

Et, ce qui me semble très fâcheux, certains dictionnaires actuels (pas les plus recommandables).

Les vers de Heredia semblent être écrits par un Hugo qui sauterait à cloche-pied.

LES CALENDRIERS SCOLAIRES IDIOTS

On pourrait croire que dans les écoles, collèges et lycées, les cours sont terminés. Lundi prochain c’est le 1er juillet. Eh bien pas du tout. Les académies ont choisi qu’il y en ait encore pour une semaine !

Semaine au cours de laquelle les élèves ne ficheront rien du tout une semaine de garderie. Beaucoup d’élèves seront d’ailleurs absents.

Les parents qui, contraints à un roulement, prennent leur vacances en juillet sont de plus pénalisés par cette semaine idiote. Ce qui renforce encore son caractère idiot, ce sont les 15 jours donnés à la Toussaint alors que les élèves sont rentrés depuis un peu plus d’un mois, et que souvent il ne fait pas beau. Là encore, on perd bêtement une semaine mais là pour le coup les élèves auraient vraiment pu travailler.

Enfin, les travaux agricoles n’étant plus en jeu depuis des décennies, il est absurde de ne pas décaler les grandes vacances d’été du 21 juin au 21 août parce que l’on sait très bien que les jours raccourcissent considèrablement fin août et que le temps change. Les entreprises et administrations suivraient sans difficulté particulière ce nouveau calendrier.

En France on a pas de pétrole mais on n’a pas d’idées non plus.

Sauf à Chaville.

Pourquoi c’est tellement agréable de perdre tout sentiment de dignité en faisant l’amour en complète nudité ?

Pourquoi il est plus facile de chasser la licorne et même de la capturer que de draguer une femme amoureuse d’un autre et de la séduire ?

Pourquoi le beau regard d’une belle asiatique semble toujours celer une mystérieuse délectation intérieure ?

Pourquoi suis-je l’un de ces hommes qui inclinent pour les amours brèves, vite conquises, vite abandonnées, sans engagements, ni regrets, ni blessures ?

Pourquoi certaines femmes ont des seins glorieux alors que d’autres les ont miséreux ?

Pourquoi du poète José-Maria de Heredia, c’est Léon Daudet qui en parle le mieux dans ses Souvenirs littéraires ?

Pourquoi ne lit-on plus le premier des sinologues français Jean-Pierre Abel-Rémusat aujourd’hui ?

Pourquoi selon les mystiques rhénans, on sera, au jour du Jugement dernier, ni châtiés ni récompensés, mais jugés par amour et pour l’amour ?

*à tant de questions idiotes, les ménagères de plus de 50 ans ne remplissent plus leur panier à provisions…

*Se faire une toile tous les jours, très drôle, mais dedans (à droite), ou dehors (à gauche) ?…

***Il est l’heure d’aller au devoir conjugal, après la jam session,

Bàv.

« La justice estime que Maurice Ravel est bien le seul et unique auteur du « Boléro ».

Les ayants droits de Maurice Ravel et du décorateur russe Alexandre Benois demandaient que ce dernier soit reconnu comme l’auteur de l’une des oeuvres les plus jouées et diffusées au monde. »

Sûr que perdre la manne du Boléro ça doit émouvoir.

Il y a sept semaines entre le 1er sept et les vacances de la Toussaint.

On pourrait remettre les travaux agricoles et stopper le 15 juin et reprendre le 15 septembre.

À la Bérarde, à Pâques, les enfants espéraient qu’une avalanche coupe la route. De manière a y rester six mois.

Mais qui a dit que l’impôt sur la fortune avait été supprimé ?

« Déjà 135 séquestrations depuis le début de l’année : pourquoi les home jackings explosent à Paris

Ces violentes séquestrations à domicile sont devenues le phénomène criminogène marquant dans la capitale, alors que les « simples » cambriolages baissent. »

https://www.leparisien.fr/faits-divers/deja-135-sequestrations-depuis-le-debut-de-lannee-pourquoi-les-home-jackings-explosent-a-paris-29-06-2024-GWTPJR7IN5DINDFYG732X7OFFQ.php

Chantage, menaces, Emmanuel Macron a t-il été contraint à la dissolution ?

Par qui et pour quelle raison ?

https://www.leparisien.fr/elections/legislatives/le-president-a-dissous-ce-qui-nous-unit-ambiance-tendue-desaccords-trois-semaines-fatales-en-macronie-28-06-2024-F3GK4VPKPZFRVLYZKIOSGJP3AU.php

Pathétique America !

« « L’ombre d’un dirigeant » : le New York Times appelle Joe Biden à se retirer de la course à la Maison Blanche »

Les gens n’ont point le sens des réalités. Les ayants droit d’Alexandre Benois n’auraient pu prétendre à une participation aux bénéfices que si le ballet était joué dans sa version originale. Dans ce cas, les ayants droit de la chorégraphe (Nijinska) auraient également pu exiger quelque chose.

Enfin, beau souvenir de Sylvie Guillem dans la chorégraphie de Bejart.

Un bébé de 5 mois laissé dans la voiture en plein soleil est décédé.

Paris-Nice, contrefaçon sur les pan bagnats !

Et autres spécialités…

https://www.leparisien.fr/bien-manger/video-comment-les-boulangeries-parisiennes-trichent-sur-la-recette-du-pan-bagnat-nicois-28-06-2024-MWCM35HJUZFGRNYZB2ZMEJMYIU.php

Je t’en foutrais, moi des mystiques rhénans pas châtiés.

un jour, le père de mon fils lui demanda -pour se moquer de lui-s’il savait ce qu’était un boléro;

réponse de mon fils (car tel rst pris qui croyait prendre)

c’est ce que tu prends tous les jours pour te raser

https://www.trendhim.fr/blaireau-poils-veritables-et-corne-synthetique-p.html?att_type=generic&att_searchtype=shopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw4f6zBhBVEiwATEHFVm-T3CKt86URE-st2U5d8TLBqVWm1d6oBmLkzj6z3H9ZBxcsq8GUdBoCtC8QAvD_BwE

attentio, il y a du gris de russie

Ainsi, Allan Peterkin affirme que le blaireau a été inventé en France en 1748, tandis qu’un article publié en 1830 mentionne le fait qu’avant 1756, il était commun de créer la mousse en frottant avec la main et que c’est vers cette époque que les barbiers français auraient introduit l’usage de la brosse.

@ beau lérot, une espèce en voie de disparation mustélidée, comme bardella en voie d’apparition avortée : « barre toi d’là », comme disait sérieusement le satirique Volatile, cette semaine-là, histoire de nous dérider un brin. Bàv,

(JE, 29.6.24_11.06)

PATHETISME…

Le NYT appellerait-il à lui préférer son challenger djeune, infaillible de la cognition et expert de la true new ?

Bàv, jzmn le Séminole,

Gris de Russie.

Pauvres écureuils 🐿️🐿️🐿️

je fus évidemment envôutée par le boléro « de Béjart »

mais cela devrait aller sans dire

La Bérarde.

https://www.leetchi.com/fr/c/solidarite-la-berarde-5660163?utm_source=native&utm_medium=social_sharing

De manière à y rester six mois. Voire plus.

N’en déplaise à JJJ, le léZard s’est bien diverti à Monte-Cristo !

FL une toute petite remarque ; ce n’est pas « Lorsque Josue rêveur »? Le reste est une chanson ratée »Au premier tour qu’il fit « rappelle plus Béranger qu’ Hugo, qui est obligé par la suite d’outrer les traits. Bien à vous, au delà du Café du Commerce que redevient la RdL. MC

´

Une autre Colette sur TTLT

Notre ami TKT écrit à son député

« Monsieur le Député et cher candidat, pour les élections européènnes j’avais reçu la liste des candidats le vendredi précédent l’élection. Pour dimanche prochain, le 30 juin, je n’ai encore rien reçu et l’Administration n’a pas trouvé utile de laisser la possibilité de voter par internet… Je ne suis pas optimiste pour le deuxième tour, je devrais recevoir un courriel 2 jours avant le 7, je crains que l’administration sera à nouveau surchargée/incompétente et que je devrai me rendre dans le bureau de vote ou ne pas voter. Ayant 78 ans, je ne vois pas l’intérêt de changer de nationalité, quoique j’ai toujours pensé que si le FN/RN, c’est à dire Le Pen, venait au Pouvoir, ce serait le moment de rendre mon passeport français. Tous les partis politiques français changent régulièrement de nom, il en va de même pour la REM, qui est devenue « Renaissance », ce qui est un peu trop près de « Reconquête ». Je suis toujours resté de nationalité française, ces 54 dernières années, pour garder mon droit de vôte aux Présidentielles, puis aux Législatives et surtout je tiens à mon Passeport de « l’Union Euopéenne ». Avec mes salutations, Thierry Kron »

excuses ed,cette couverture est affreuse!

J’ai rarement lu un courrier aussi mal tourné et par ailleurs ridicule.

Se donner une telle importance quand on en a si peu, n’est-ce pas hilarant ? Et ne pas avoir seulement pris la peine de faire corriger ses fautes ! Il s’agit tout de même d’écrire à un député. Alors que Google le fait efficacement quand on veut bien s’en donner la peine.

Quand je lis ça, je me dis que la RdL a gagné beaucoup quand il a décidé de la quitter !

Mon droit de « vôte »…pfrrrrttt..!

😂

On attend ta lettre à ton Tsar adoré et à ton Trump préféré, D. !

Poulenc : La Dame de Monte Carlo – Mady Mesplé

https://www.youtube.com/watch?v=HipHOf1FYTM&ab_channel=sergiolirico

Ce n’est pas « mon Tsar adoré », Jazzi.

Je souhaite juste l’arrêt des hostilités dans les deux camps et que l’on entame des relations de normalisation. J’ai par ailleurs écrit hier que Trump était trop âgé pour assumer une telle fonction. C’est valable aussi pour Biden.

mady mesplé a publié:La voix du corps : vivre avec la maladie de Parkinson, avec Françoise Cariès, éditions Michel Lafon, 2010 (ISBN 978-2749912776).

mention sur l’orient,le jour

elle se bat contre la maladie de parkinson. « La voix du corps » est le livre qu’elle a écrit pour parler de ses souvenirs et de son combat. Lumière sur une prestigieuse cantatrice qui est en même temps une leçon de vie.

OLJ / Par Edgar DAVIDIAN, le 30 décembre 2011 à 00h09

un bon petit article du monde:

Sur un panneau à l’entrée, il y a écrit « école » en vingt-sept langues. Hier, c’était le spectacle du centre de loisirs. Entre deux hymnes dithyrambiques à nos valeureux athlètes, les enfants ont dansé sur Tro lai pho cu, de la chanteuse américano-vietnamienne Nhu Quynh, et chanté en lingala un morceau congolais.

https://asset.lemde.fr/newsletters/darons-daronnes/2024-06-26-bfh0qqzxg.html

Vous ne vous ennuyez pas trop, toute seule sur la RDL, et alii ?

@et alii

C’est parce que vous n’aimez pas les chats, ou bien parce que vous ne les voyez pas comme moi je les vois. Je cherche des explications

@soleil vert:

» il y a deux ans, le romancier Alain Damasio, sa compagne et leurs deux filles se sont installés avec quatre autres adultes dans les Alpes-de-Haute-Provence pour y monter un écolieu, l’Ecole des vivants. L’endroit vit d’activités agricoles et d’ateliers de formation. Ses adolescentes de 16 et 13 ans trouvent tout cela stimulant quoique un peu saturé de gens qui passent pour les stages de cirque, les ateliers d’écriture, les résidences en immersion, jusqu’à cet atelier « habiter en oiseau », prévu en octobre.

ed, j’ai regardé de nombreuses images de chat sur pinterest;et j’ai eu des chats aussi;actuellement, j’en attends un

ed, vos conclusions sur mes inclinations sont trop rapides; mais pourquoi en faire donc?

Brahms : Double Concerto

et alii,

Parce que vous ne justifiez pas votre opinion. Mais ne vous inquiétez pas, je m’en contrecarre le fion:) Et je dis cela dans le plus grand des respects.

Il s’agit de l’organe le plus sous-estimé dans le sport. Et pourtant, il est possible de l’entraîner pour prendre plus de plaisir et mieux performer ! Et l’intérêt est grand, car le cerveau est doté de super pouvoirs méconnus. En premier lieu, celui de l’imagination. « L’avantage de la visualisation mentale est démontré scientifiquement : le simple fait d’imaginer un mouvement sollicite les structures cérébrales et les muscles impliqués », résume Vincent Nougier, directeur du groupement de recherche CNRS Sport et activité physique de l’Université de Grenoble. Dans la vie, lorsque nous bougeons, les commandes motrices sont envoyées aux membres par notre cortex moteur. « Chacune de ses

EXPRESS

ce n’est pas « Lorsque Josue rêveur »?

J’ai vérifié dans l’édition de Jean-Marc Hovasse. Il y a bien « quand ».

Je vous trouve dur avec « Les Châtiments ». Qu’on puisse rapprocher ce livre des chansonniers, sans doute: c’est de la satire politique. Mais on peut le rapprocher tout autant de Juvénal et d’Ezéchiel.

Vous faisiez justement remarquer de manière bien intéressante dans un message récent qu’Hugo s’identifie à des personnages de l’antiquité d’une manière qui va bien au-delà de l’imitation des sources. C’est le cas ici.

Et puis la littérature politique du XIXe, que ce soit Michelet ou Hugo, est de très bonne qualité. On peut y prendre plaisir. En profiter pour se promener dans un monde qui n’est plus le nôtre, dans lequel vivent des personnages qui ne nous disent plus rien.

Pourtant ce sont nos ancètres.

J’en profite pour en remettre un. Section III, poème 2, « L’Homme a ri ». Pour Jean-Marc Hovasse, l’épigraphe est authentique. Et le roi qui rit dans le poème que j’ai cité hier fait référence à ce poème. La scène décrit donc un pilori. On sent une certaine animosité quand même.

————————————————-

L’HOMME A RI

« M. Victor Hugo vient de publier à Bruxelles un livre qui a pour titre : Napoléon le Petit, et qui renferme les calomnies les plus odieuses contre le prince-président. »

On raconte qu’un des jours de la semaine dernière un fonctionnaire apporta ce libelle à Saint-Cloud. Lorsque Louis-Napoléon le vit, il le prit, l’examina un instant avec le sourire du mépris sur les lèvres, puis, s’adressant aux personnes qui l’entouraient, il dit, en leur montrant le pamphlet : « Voyez, messieurs, voici Napoléon le Petit, par Victor Hugo le Grand. »

(Journaux élyséens, août 1852.)

Ah ! tu finiras bien par hurler, misérable !

Encor tout haletant de ton crime exécrable,

Dans ton triomphe abject, si lugubre et si prompt,

Je t’ai saisi. J’ai mis l’écriteau sur ton front ;

Et maintenant la foule accourt et te bafoue.

Toi, tandis qu’au poteau le châtiment te cloue,

Que le carcan te force à lever le menton,

Tandis que, de ta veste arrachant le bouton,

L’histoire à mes côtés met à nu ton épaule,

Tu dis : je ne sens rien ! et tu nous railles, drôle !

Ton rire sur mon nom gaîment vient écumer ;

Mais je tiens le fer rouge et vois ta chair fumer.

Jersey, août 1852.

* ancêtre.

Pour Karl Marx, Victor Hugo « se contente d’invectives amères et spirituelles » et commet l’erreur de ne voir dans la prise de pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte que « le coup de force d’un individu » sans se rendre compte que par là-même il grandit l’objet de ses attaques « en lui attribuant une force d’initiative personnelle sans exemple dans l’histoire3. »

la citation de Marx est tirée de Karl Marx, « Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte », Paris, Fayard, Mille et une nuits

Hommage appuyé

Hommage à l’écrivain et pilote lyonnais Antoine de Saint-Exupéry né le 29 juin 1900, il y a 124 ans https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/hommage-a-l-ecrivain-et-pilote-lyonnais-antoine-de-saint-exupery-ne-le-29-juin-1900-il-y-a-124-ans_6633726.html

Voilà.

Il aurait 124 ans, s’il n’avait pas été abattu à Marseille.

Oïstrach n’a jamais été considéré comme un enfant prodige. SA JEUNESSE TRAVERSE Odessa,où comme toujours; il ya quelqu’un qui sait bien etmieux: » un flûtiste de l’Opéra dira à ses parents : » Ne lui faites pas faire de la musique, il n’a aucun don ! »

sur le flutiste conseil

:de quoi ont-ils peur ces augustes?

LES CONSEILLERS/

EN VOIL0 UN EN lettres, sciences humaines,américain

(je crois que ça vaut la peine de faire uneliste: »conseil à Bellow:

À titre de conseil amical, le directeur du département d’anglais de la faculté lui indiqua qu’il valait mieux pour lui d’oublier tous ses projets d’études du langage : « No Jew could really grasp the tradition of English literature. » (« Aucun Juif ne pourrait véritablement saisir la tradition de la littérature anglaise »).

Je ne sais pas comment dire, après ces quinze jours (quinze jours, c’est dingue Il s’agit ni plus ni moins de représenter ce « nous » qui se compte par millions, à une assemblée censée nous régir collectivement, et nous n’aurions que quinze jours pour réfléchir ?), mais je suis d’abord un peu fatiguée, bon disons épuisée, et puis épouvantée sur ce que tout cela dit de mes contemporains? Bon, je vais voter demain. Ahahah.

Oïstrak, et alii.

OÏSTRAKH, PARDON.

Mes contemporains, vous Bloom, vous Renato, vous Et Allii, vous Rosanette, vous Puck, vous Rose, vous surtout Jazii, vous Fl, vous B., vous Amette et tous les autres, vous n’allez vraiment pas, non ce n’est pas une blague, refuser de voter Front Populaire ? Me dites pas que ce n’est pas vrai???? Et notre hôte, pareil ???

on trouve les deux orthographesdans lemême article

https://www.rtbf.be/article/david-oistrakh-ce-geant-du-violon-revele-par-le-concours-eugene-ysaye-11373747

D., généralement,sur ce blog comme dans la vie, j’emploie ma capacité à me contenir en souscrivant à l’obligation de mesure dans mes propos. Mais là, ta gueule, petit facho.

Le pus des gros furoncles de Clopine ne peut plus être contenu et sort abondamment. Bon dimanche(!) à toutes et tous !

Clopine

Non seulement je ne vais pas refuser, mais en plus je vais voter Front Populaire. Cela tombe bien, c’est le député maître d’école pour qui je me suis battue en 2022, et nous avons fêté bruyamment son succès. Je lui ai promis jeudi soir, lors de la manif à Manosque que nous recommencerons. Chez Andreas, m’a t’il répondu. Place du palais. Eh oui, c’est la vie : place du Palais. Avec son escalier à vis médiéval.

que nous recommencerions

Je viens de reprendre la lecture de « La tragique existence de Victor Hugo » de Léon Daudet, un peu mou dans les premières pages mais excellent et même très prenant ensuite. il fut marié en premières noces à Jeanne Hugo, petite fille du poète. Les pages sur la mort de Léopoldine, celles sur le coup du 2 décembre, sont certainement très proches de ce qu’il a été. De même que sa curieuse relation avec Juliette Drouet.

Dommage que la collection Bouquins ne réédite plus l’excellent volume qu’elle lui avait consacré.

Le livre d’un vrai connaisseur de l’humain, dont tous les points de vue, biographique, critique, psychologique, restent crédibles et intéressants.

Chacun vote selon ses convictions !

Vive la démocratie, vive la République et vive la France !

Clopine, ici, dans cette circonscription l’élue s’affiche divers droite, je pense qu’elle est divers droite tendance chiotti. Bien évidemment j’irai voter mais les jeux sont faits, la député divers droite dont le mari recommande de voter RN partout sauf ici puisque son épouse ne se présente pas sous la bannière RN est populaire. Je ne voterai pas pour les divers droite de Béziers.

Vu L’invaincu de Satyajit Ray sorti l’année de ma naissance en 1957.

Pleuré de bonheur lorsqu’il réclame à sa mère de l’inscrire à l’école.

Film d’une beauté incommensurable : le bonheur d’entendre atcha, les paan roulés avec des feuilles de bétel machouillés après le repas, le thali pour les plats végétariens, les ghats à Varanasi, et tout le tutti quanti de l’Inde de ce temps pas si ancien où les enfants travaillaient pour aider à nourrir la famille.

Sa maman qui se consume de chagrin lors de ses études à Calcutta.

Pourquoi il ne faut pas être bon ?

Parceque cela vous crée des ennuis. Et des ennemis aussi.

Atcha atcha

https://youtu.be/boQELFwl1H4?feature=shared

Quelle comédienne française aurait répliqué à un dramaturge qui voulait écrire pour elle une Jeanne d’Arc :

« Pucelle!, mon pauvre ami, est-ce que je me souviens encore de ce que c’est? » ?

Atcha atcha, en afrikaner

https://youtu.be/UnokpP25sfs?feature=shared

Les pères n’oublient pas systématiquement leur enfant dans la voiture, à cinq ou sept mois au lieu de les déposer à la crèche.

https://youtu.be/UHvyhmf5zBQ?feature=shared

Clopine

Get it on.

Pour Mourad, à l’oreille absolue, qui jouera du Chopin aux bébés de cinq mois, et pour ma vasilisa, le vote de demain,

https://youtube.com/shorts/8rEXLwRvjmU?feature=shared

DOUTER DES GUIGNOLS POLITIQUES

– T’vas pas voter ?

– J’peux pas !

– Pourquoi ça, t’peux pas ! T’as piscine ?!

– Non, benêt ! J’ai plage, …aujourd’hui !

Suis délégué titulaire de la liste NFP dans 5 bureaux de vote. On va gagner.

Ensuite pour le 2e tour je vais être envoyé dans un coin où ils manquent de bras.

More anon

Quatuor extract

« Suis délégué titulaire de la liste NFP dans 5 bureaux de vote. On va gagner. »

En bourrant les urnes !

Bonjour la démocratie.

L’heure de vérité a sonnée.

Chacun se retrouve devant ses irresponsabilités.

Vous avez adoré haïr Macron.

Vous aurez des raisons de haïr son successeur, qui risque bien d’être une femme…

A voté.

Une foultitude à 8h30 😊

Oui, on va gagner. Ce soir, suis scrutateur.

et tous les autres