N° 66 Les mots empoisonnés

Les deux auteurs les plus traduits en Italie : Shakespeare, puis Simenon.

*

Le joueur qui désire tomber sur un cinq ou un six, et lance donc son dé avec force ; espérant un as ou un deux, il le lance avec précaution.

*

Personne ne sait

S’il est possible de se créer des défenses contre les mots empoisonnés qu’on vous force d’ingérer, et qui varient selon les besoins de l’État. En tout état de cause, il reste possible de les mâcher, et de les recracher discrètement.

*

(Suite)

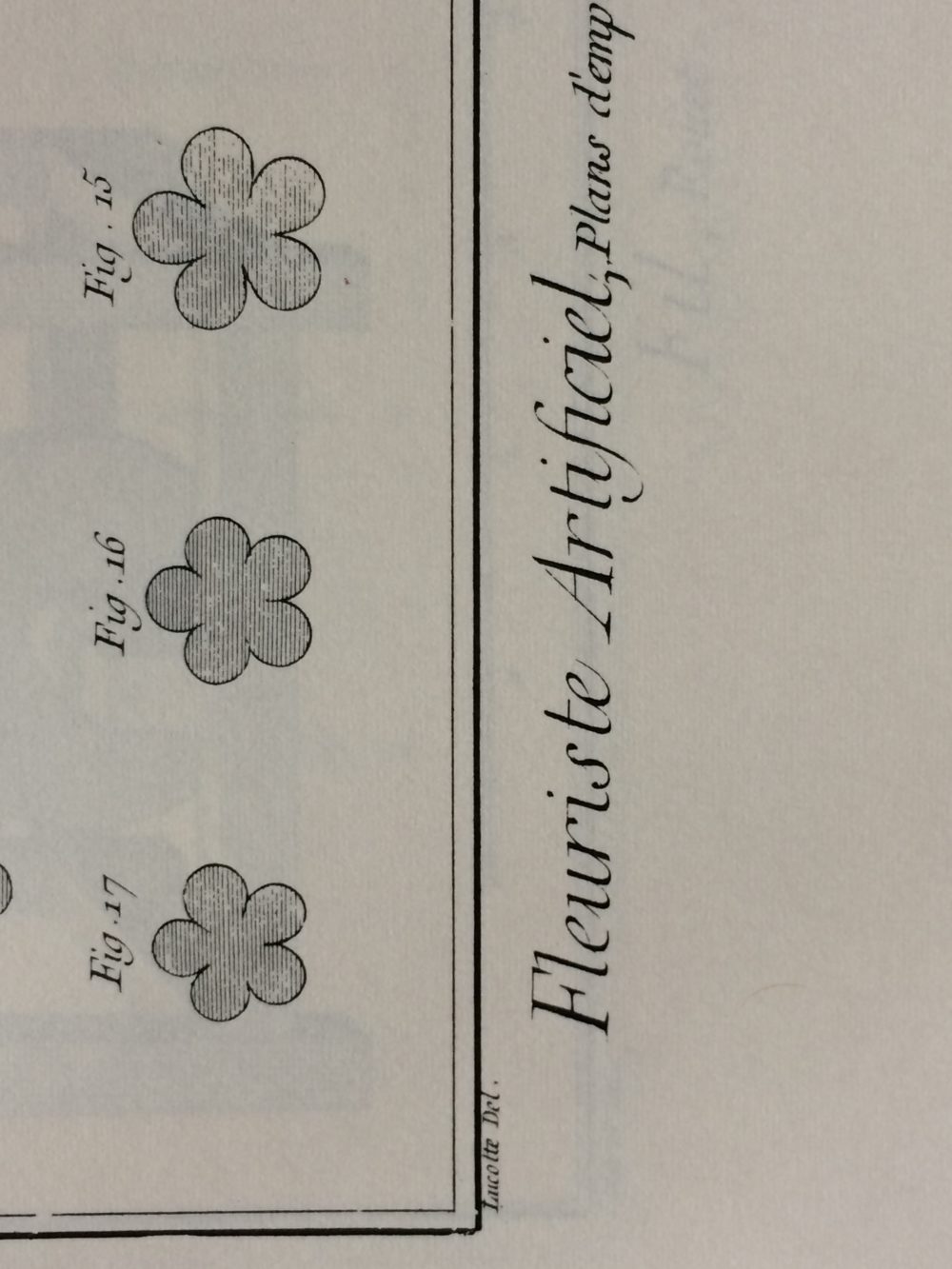

Par exemple l’expression « vacances apprenantes », promue par le ministre de l’Éducation nationale, qui paie sans doute très cher quelqu’un pour produire le maximum de laideur en un minimum de mots. Ce ne sont pas les vacances qui apprennent, mais les élèves. Ce glissement s’appelle en linguistique une hypallage. Certaines hypallages sont entrées dans le langage : « ôte-moi d’un doute », « chirurgien cardiaque », « toutes affaires cessantes »… On en trouve de sévères, même dans les meilleurs auteurs… Ainsi, dans les planches de l’Encyclopédie de Diderot :

*

La correspondance complète de Schubert, compositeur de musique somme toute d’importance non nulle et de talent non médiocre, toujours pas éditée en français.

*

(Suite)

Celle de Beethoven. Longtemps indisponible (première édition française : Actes Sud, 2010). Avait paru, en 1968, chez un éditeur italien, mais en français (?), un gros volume sur papier bible : traduction par Jean Chuzeville, réalisée à partir de l’allemand, mais « suivant la leçon de l’édition anglaise » d’Emily Anderson… Les notes étaient traduites de l’anglais par un Italien. La maison turinoise, Ilte, avait mis la clef sous la porte à ce moment-là, et l’on ne trouvait le volume que chez les libraires d’ancien.

Le signataire de ces lignes avait proposé à un petit éditeur de reprendre in extenso le volume italien, puisqu’il était en français, mais s’entendit répondre : « Si ces lettres étaient aussi intéressantes que vous le dites, elles auraient déjà été publiées. » Il décida donc de remonter d’un coup jusqu’à Gallimard. Lequel lui répondit qu’une nouvelle édition critique allemande était en chantier et qu’on l’attendrait. Actes Sud devança Gallimard, et publia un reprint de l’édition Ilte.

*

(Suite)

Celle de Mozart. Gallimard avait acheté les droits. Trouver un traducteur qui connaisse l’allemand, l’italien, le français de bazar, le latin, le salzbourgeois, et si possible la musique, n’avait pas été une mince affaire. Au bout de quelques centaines d’années, on l’avait trouvé ; il s’était mis au travail, et puis mourut subitement. Le temps d’en chercher un autre, quelques autres centaines d’années passèrent, et le contrat de Gallimard avec l’éditeur allemand vint à échéance. Les droits repartirent en Allemagne, où Flammarion les racheta. On confia la traduction à une musicologue qui ne savait ni l’allemand, ni l’italien, ni le français, même de bazar, ni le latin, ni le salzbourgeois, et moins encore la musique, comme il arrive fréquemment chez les musicologues. Le premier volume parut, tellement criblé de fautes qu’il fallut le refaire entièrement par la suite. Les six autres, qui suivirent, n’étaient pas fameux non plus, mais on s’en contenta.

*

Les gens qui ne manquent à personne quand ils ne sont pas là.

*

– Qu’est-ce que vous jouez bien du piano !

– Ne croyez pas ça : je fais semblant.

*

Lui, à la sortie d’un théâtre : Pardon, vous êtes bien Jacques Drillon ?

Moi : Hélas non ! Si seulement !

Et au revoir monsieur.

*

Les premières allumettes, si chatouilleuses que les cahots des véhicules de transport suffisaient à les faire s’enflammer.

*

Les peintures sur peau de fœtus, dans la Chine ancienne.

*

Personne ne sait

Si l’on s’est déjà suicidé par peur de mourir.

*

Musique : ce mot qu’il faudrait toujours écrire en italique, pour le laisser apparaître dans tout son élan.

***

(Dernière minute)

Lettre ouverte à Pierre Lafargue

Monsieur,

J’ai bien reçu votre Grande épaule portugaise, que vous avez eu l’amabilité de m’envoyer aux bons soins de mon éditeur. Je l’ai reçue chez moi et en pleine gueule. Ce que vous écrivez est époustouflant. Pardonnez-moi, mais je vous découvre. Je lis seulement quand je n’ai rien de mieux à faire (c’est-à-dire souvent, en fait, mais jamais d’auteurs contemporains, à l’exception de Voltaire, Charles d’Orléans, Céline et San-Antonio). J’ai d’abord lu toutes les notes de bas de page, pour nettoyer le terrain, et n’avoir plus à y revenir. Cela m’a pris une demi-journée. (Vous avez la note surabondante, flâneuse et rangée, insoucieuse et prévoyante, lingère, matinale, dévote, heureuse – si vous voyez d’où je parle.) Et puis les vingt premières pages, qui m’ont donc logiquement (pléonasme) époustouflé. J’ai refermé le volume en me disant, comme Genet après avoir lu les premières lignes des Jeunes filles en fleurs : « Maintenant je suis tranquille. Je sais que je vais aller de merveille en merveille. » Parfois on ferme un livre par enthousiasme. (J’ai décidé de procéder ainsi tous les matins, sur les cinq heures, qu’il fasse beau qu’il fasse laid. Vingt pages par jour, le matin, tôt, avant de consulter les cours de la Bourse de la veille, cela me semble parfait. C’est l’heure où Chopin, quotidiennement, jouait un prélude et fugue de Bach, et Casals une suite entière (où l’on voit que Casals était plus généreux, peut-être moins talonné par des hordes pestilentielles de jeunes filles impatientes de prendre leur leçon). Après quoi, enthousiasme oblige, je prendrai une tasse de café, et fumerai ma première cigarette. Seulement alors, j’irai voir si mes Royal Deutch ont bien fièrement remonté leur cours, malgré la Krise qui commence.)

Puis, apaisé par cette admirable décision, j’ai lu la feuille de presse jointe à votre livre, où il est dit que vous êtes « le secret le mieux gardé de ces dernières années au royaume des lettres françaises ». J’ai pris la liberté, non sans audace et non sans en avoir longuement délibéré, de m’en servir de marque-page ; et d’éventer ce secret, si vous n’y voyez pas d’inconvénient (et m’autorisez cette hyperbate).

Avec mes remerciements cordiaux et ponctuels.

J. D.

*

(Dernière minute)

Les explications lumineuses des CRS qui avaient cogné les manifestants réfugiés dans le Burger King de l’avenue de Wagram, roulés en boule par terre sous les coups : « Ils n’obéissaient pas à nos injonctions réitérées. » « Ils faisaient de la résistance passive. »

*

(Dernière minute)

Esparbec, seul pornographe de pornographie pornographique, est mort le 6 juillet dernier. Il a enfin trouvé, selon le fort mot de Fabrice Luchini, qui la cherche en vain, « la paix du slip ».

*

(Suite)

Esparbec faisait rêver ceux qui forniquent sans pouvoir dire un mot ; en effet, pour éviter les récits forcément répétitifs et lassants, il ne décrivait pas l’action, mais la faisait passer dans les dialogues, par nature infiniment plus divers, vibrants et vulgaires ; partant, bandants.

j.drillon@orange.fr

(Tous les vendredis à 7h 30)

Si vous n’avez pas reçu le lien sur lequel cliquer pour accéder à ces Petits Papiers, c’est que vous n’êtes pas abonné. Vous pouvez le faire en écrivant à j.drillon@orange.fr, en mentionnant « m’abonner » dans le champ « sujet » ou « objet » du message.

Les deuxième et troisième séries (Papiers recollés, Papiers découpés) feront l’objet d’une publication en volume et ne sont plus en ligne. La première (Papiers décollés) a été publiée sous le titre Les fausses dents de Berlusconi (Grasset, 2014).

Comments are closed.