Le même Shakespeare écrit « Hamlet » et les « Sonnets ».

(…) Entreprendre de retraduire une œuvre majeure, même cent fois traduite, et parfois avec éclat, n’exprime nullement une insatisfaction vis-à-vis des accomplissements antérieurs. La retraduction ne porte pas en soi une critique voilée des poètes traducteurs qui vous ont précédé. Comme l’écrit clairement Jacques Darras, lui-même par deux fois retraducteur récent des Sonnets de Shakespeare :

(…) Entreprendre de retraduire une œuvre majeure, même cent fois traduite, et parfois avec éclat, n’exprime nullement une insatisfaction vis-à-vis des accomplissements antérieurs. La retraduction ne porte pas en soi une critique voilée des poètes traducteurs qui vous ont précédé. Comme l’écrit clairement Jacques Darras, lui-même par deux fois retraducteur récent des Sonnets de Shakespeare :

« C’est le propre de l’œuvre accomplie, en musique comme en poésie, que de permettre une infinie quantité de lectures, de traductions. […] Sachant qu’il n’y en aura jamais de version définitive […] traduire les Sonnets de Shakespeare, c’est toucher au principe d’insatisfaction »

Il y a toujours place pour autre chose.

Au tome I des Œuvres complètes de Shakespeare dans la Pléiade, un texte de réflexion sur les questions de traduction, intitulé «Traduire Shakespeare» et sous-titré «Pour une poétique théâtrale de la traduction shakespearienne», présente la problématique générale de la traduction théâtrale et explore les apories et les limites de la traduction en français moderne de l’anglais élisabéthain. J’y affirme la spécificité de la traduction destinée à la scène, entée sur la perception de ce que Patrice Pavis appelle le «verbo-corps1» et qui désigne l’inscription du souffle et de la gestualité dans la langue. À travers les rythmes, les assonances, les rimes intérieures, les effets allitératifs, les ruptures syntaxiques ou les coulées verbales, Shakespeare guide l’acteur dans son jeu, et il n’est aucun élément de son écriture dramatique qui soit sans conséquences pour l’interprétation d’un rôle.

La question se pose donc d’emblée : les caracérisiques de la traduction théâtrale, telle que je l’entends, la définis et la pratique, s’appliquent-elles à la traduction des Sonnets ? Faut-il au contraire inventer une autre approche et esquisser une autre esthétique pour cerner et transmettre la spécificité de la forme lyrique? Les lignes qui suivent ont pour seul objet d’aborder et de problématiser ces questions fondamentales. Elles s’attachent à décrire les options adoptées dans cette nouvelle traduction des Sonnets, non à élaborer une théorie de la traduction poé- tique comme celle, convaincante et brillamment argumentée, que développe Yves Bonnefoy dans les pages qu’il consacre, au sujet des mêmes sonnets, à l’exposé de sa propre démarche.

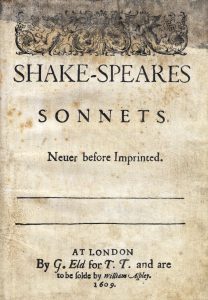

L’étroite imbrication du poétique et du théâtral dans l’œuvre de Shakespeare est manifeste. Nul ne songerait à dire que Shakespeare est moins poète dans ses pièces que dans ses Sonnets et ses autres poèmes. De nombreuses formes lyriques sont insérées dans le tissu même des pièces, qu’il s’agisse, dans Roméo et Juliette, des sonnets que prononce le Chœur en guise de Prologue à la pièce, ou, au début de l’acte II, du sonnet, encore, que forment les répliques alternées des personnages éponymes lors de leur première rencontre ; ou bien, dans Périclès, des différentes interventions en octosyllabes de Gower, qui fait fonction de chœur. Dans l’intervalle (la date de compo- sition de Roméo et Juliette se situe entre 1594 et 1596, et celle de Périclès en 1608), la forme lyrique est choisie en particulier pour les somptueuses interventions du Prologue ou du Chœur dans La Vie d’Henry V, et pour les chansons d’Ariel dans La Tempête ou celles du Bouffon dans La Nuit des rois. Je n’ai cité que les exemples les plus manifestes et les plus étincelants. À l’inverse, il y a de la théâtralité dans les Sonnets. Le recueil de 1609 met plus ou moins en scène les différents moments d’une relation, voire, parfois, une intrigue; au fil de la séquence s’installe un dialogisme entre deux entités qui peuvent être deux identités du poète, entre le poète et l’aimé, ou entre le poète et son amante.

Bien que la lecture de poèmes à haute voix ne soit pas, ou ne soit plus, une pratique sociale courante en France — alors qu’elle fait partie de la célébration publique de la poésie en Grande-Bretagne, au Portugal et plus encore en Russie — je soulignerai ici l’importance de l’oralité et même de la vocalité de l’écriture poétique de Shakespeare dans ses créations lyriques tout autant que dans son œuvre dramatique. La figure du poète n’est pas scindée en deux: le poète des Sonnets et des deux grands poèmes mythologiques et érotiques d’une part, celui des créations dramatiques de l’autre. C’est le même Shakespeare qui écrit Hamlet et les Sonnets.

Un même rythme emporte et soutient les poèmes et les pièces de théâtre, où l’on entend et reconnaît une même voix. Pour le dire clairement, les sonnets de Shakespeare sont donc des textes à dire autant que des textes à lire. Il y a à cet égard des similitudes entre la traduction théâtrale et la traduction poétique. Dans l’un et l’autre cas, les mots sont des gestes, traduisant les pulsions de la pensée dans un phrasé lié au souffle. Incidemment, l’auteur des Sonnets fait une référence explicite au jeu de l’acteur au Sonnet 23, dont les premiers vers évoquent «un acteur en scène hésitant sur ses vers, / que le trac paralyse et qui oublie son rôle ». Comme la traductionde théâtre, la traductionde poésie ne peut se contenter de donner à comprendre, elle doit aussi donner à entendre, et j’ajouterai, donner à voir à «l’œil qui écoute» (Claudel). À l’in√ar du traducteurde théâtre, le traducteur de poésie n’a qu’un guide dans le dédale des exigences multiples, souvent contradictoires, qui le tenaillent: l’écoute d’une voix dont il cherche à trouver l’inflexion. Une voix, une diction, une respiration qui lui font préférer tel vocable, telle musique, tel ordre des mots. Ce travail sur la physique de la langue tente de relayer l’économie très particulière des Sonnets et de recréer en français leur énergie phonatoire et vocale tout en respectant la contrainte de la concision.

Il rêve, face à la forme fixe, deux options antithétiques qui divisent et opposent les traducteurs: soit le respect sacré de toutes les caractéristiques formelles du poème, et en particulier du sonnet dans sa version dite «shakespearienne» — sa régularité métrique mais aussi ses rimes et son schéma de rimes —, soit, à l’inverse, une écriture plus libre privilégiant d’autres éléments, comme la clarté du sémantisme et le suivi de la ligne narrative et dramatique. La lecture de nombreuses traductions des Sonnets montre que les éléments majeurs de ces deux options, respect des carastéristiques formelles et suivi de la ligne narrative et dramatique, ne sont guère compatibles. Deux écueils symétriques sur lesquels nous allons revenir guettent en effet le traducteur qui adopte l’une ou l’autre approche de façon systématique. Il va de soi que ces options contraires ne sont pas les seules qui s’offrent aux traducteurs (…)

La fascination exclusive de la forme, conçue comme seule incarnation respectable de la fidélité, fait courir le risque de la domination de la métrique et donc du primat de la versification; elle éloigne le traducteur de la création poétique dans sa langue et dans son temps. Aujourd’hui surtout, alors que la poésie contemporaine ne pratique plus guère la rime, sauf avec des intentions parodiques. Contrairement à ce que l’on croit couramment, rien n’est plus facile ni plus dangereux pour un traducteur que d’écrire non pas de la poésie, mais des vers, de céder à ce qu’Henri Meschonnic appelle, avec l’acerbe et impi- toyable lucidité qui le caractérise, la «comédie versificatoire ».

La fascination exclusive de la forme, conçue comme seule incarnation respectable de la fidélité, fait courir le risque de la domination de la métrique et donc du primat de la versification; elle éloigne le traducteur de la création poétique dans sa langue et dans son temps. Aujourd’hui surtout, alors que la poésie contemporaine ne pratique plus guère la rime, sauf avec des intentions parodiques. Contrairement à ce que l’on croit couramment, rien n’est plus facile ni plus dangereux pour un traducteur que d’écrire non pas de la poésie, mais des vers, de céder à ce qu’Henri Meschonnic appelle, avec l’acerbe et impi- toyable lucidité qui le caractérise, la «comédie versificatoire ».

On décèle à la simple écoute les mots qui ne sont là que pour la rime ou pour le mètre et auxquels rien ne correspond dans l’original. Il peut certes arriver que les rimes d’un sonnet de Shakespeare soient rhétoriques et de pure forme, voire qu’il s’agisse de simples rimes pour l’œil. Mais c’est extrêmement rare. Une traduction qui accorde la prédominance aux structures rimiques et métriques s’éloigne du suivi scrupuleux de la construction verbale et du parcours du sens. Elle conduit à privilégier la rhétorique, confond poésie et versification. Une telle démarche convient mieux sans doute à des œuvres marquées par un degré extrême de formalisation, comme les longs poèmes narratifs que sont Venus et Adonis et Le Viol de Lucrèce.

Les traducteurs qui, à rebours, se méfient de l’embaumement qu’implique la prédominance de la forme courent quant à eux le risque (ou assument le choix?) de transformer le poème en récit en prose, une prose au mieux cadencée ou rythmée. Une partie des traductions les plus récentes se méfient tellement des formes fixes et des vers réguliers — décasyllabes ou alexandrins — qu’elles conduisent à nier tout principe de récurrence et de structuration dans la création du poème. Une suite de lignes composées d’un nombre constamment variable de syllabes fait totalement oublier la forme du sonnet. Les réalisations qui en découlent donnent le sentiment que le traducteur n’a fait que la moitié du chemin, tenant pour négligeable le fait que la création poétique de Shakespeare a pris forme dans une construcion verbale codifiée qui canalise sans l’occulter le jaillissement de la pensée.

Conscient de ces deux dangers opposés, j’ai, pour ma part, tenté un compromis ou une synthèse des deux approches en traduisant les Sonnets de Shakespeare en alexandrins blancs, donc en vers non rimés, convaincu qu’assonances, allitérations, rimes intérieures, échos internes et rythme d’ensemble offrent une structuration plus discrète mais tout aussi efficace que celle des rimes. Les premières traductions des Sonnets de Shakespeare en alexandrins non rimés sont dues à Abel Doysié (1919) puis à Émile Le Brun (1927), suivis plus tardivement (1942) par Giraud d’Uccle (pseudonyme de Léon Kochnitzky), puis avec brio par Henri Thomas (1961), et dans un passé plus récent par Robert Ellrodt (2002, 2007), envers qui j’exprime ici ma gratitude et mon admiration. Sa traduction est à ce jour la plus sûre du point de vue de l’exacitude et de la complexité du sens.

Mon approche se différencie de la sienne en ce que je m’accorde plus de souplesse et de libertés dans l’ordonnancement du poème, incluant dans un souci de fluidité, au milieu des alexandrins blancs, des vers de quatorze syllabes (quand le contenu informatif oblige à être plus long) et des décasyllabes (quand, à l’inverse — plus rarement —, ce mètre suffit à prendre en charge la totalité des dénotations et connotations). Puisque le ton et le style de l’énonciation sont délibérément plus modernes que dans les traductions en alexandrins classiques, j’ai également souvent recours à la césure épique ; courante au Moyen Âge, réapparue avec les symbolistes et les modernistes, elle consiste à compter comme hexasyllabe un premier hémistiche se terminant soit par un e muet non suivi d’une voyelle, soit par un e suivi d’un s marquant le pluriel, alors que dans l’alexandrin classique l’hémistiche n’est hexasyllabique que si le e muet est suivi d’une voyelle.

Ainsi, dans ma traduction, le vers 1 du Sonnet 65: «S’il n’eest bronze ni pierre, terre ou mer infinie», ou le vers 7 du Sonnet 78: «Ont ajouté des plumes à l’aile des savants», hypermétriques (13 syllabes) si l’on applique rigoureusement les règles de l’alexandrin classique, peuvent être considérés comme des alexandrins si, suivant la pratique orale, on a recours à la césure épique qui élide la syllabe finale des premiers hémistiches («pierre» dans le Sonnet 65 ou «plumes» dans le Sonnet 781). Cette variété métrique et la licence qu’ajoute la césure épique visent à éliminer les chevilles et à privilégier l’énonciation mimétique sans recourir à des artifices de pure forme.

Henri Meschonnic invite à pourchasser aujourd’hui les «poétismes», dont l’inversion sytématique et la négation simple (un «ne» non suivi d’un «pas» ou d’un «point») sont les manifestations les plus fréquentes. Sans ignorer que la diction poétique ne s’indexe pas sur le parler courant ou l’oralité naturelle, je crois plus proche de l’essence de la poésie de réduire artefacts et conventions désormais mortes, et je n’ai pour ma part aucune gêne à déclarer que j’ai obstinément recherché la clarté et la limpidité, activant constamment cette propriété inhérente à la traduction d’opérer (quel que soit le dessein conscient du traducteur) une forme d’exégèse et d’explicitation. Beaucoup de sonnets shakespeariens étant d’une grande complexité et d’une grande densité de pensée, ce souci de limpidité me semble plus à même de donner un écho convaincant du poème qu’une pratique faussement mallarméenne d’obscurité délibérée. Je n’entends personnellement pas la voix de Shakespeare dans ces versions françaises qui, confuses à la première lecture, le relèent à la deuxième ou à la troisième et qui semblent confondre obscurité et profondeur.

Sur un point précis, j’ai, traduisant les Sonnets, infléchi ma pratique par rapport à mes principes de traduction des œuvres dramatiques: celui du respect de l’alternance entre tutoiement et vouvoiement ou, pour être linguistiquement plus exa◊, de l’alternance entre le you et le thou dans l’adresse à un interlocuteur en anglais élisabéthain1. Ce n’est que de façon très globale et grossière que l’on peut assimiler l’alternance du you et du thou en anglais élisabéthain à celle du vouvoiement et du tutoiement en français. Dans les œuvres dramatiques, l’essentiel est de marquer le passage du you au thou à l’intérieur d’une scène, et parfois le retour au you au cours de la même scène. Seul le passage du vo≤ au tu et le retour éventuel au vo≤ peuvent marquer en français la modification du rapport entre deux personnages.

Il ne me paraît guère démontrable que, dans les Sonnets, l’adresse au bien-aimé ou à l’amante par thou implique un rapport plus intime et plus affectif que l’adresse par you. Dans ces conditions, j’ai opté pour le «tu» dans tous les cas de figure, le vouvoiement d’une amante ou d’un bien-aimé risquant de traduire une forme de snobisme et exprimant surtout en français la déférence et la distance sociale. Il est de fait que l’homme dont le poète est amoureux dans les Sonnets — qu’il se nommât Henry Wriothesley ou William Herbert, selon les conjectures les plus fréquentes — était un aristocrate, mais privilégier le «vous» dans ces poèmes d’amour conduit, me semble-t-il, à renoncer à l’expression du sentiment d’intense attachement affectif dont ils témoignent. C’est assurément un choix discutable, mais je le revendique parce qu’il me semble un adjuvant précieux dans la recherche d’une proximité avec le lecteur (…).

(« Extraits du texte de Jean-Michel Déprats « Traduire les Sonnets » au volume Sonnets et autres poèmes qui vient de paraitre sous sa direction et celle de Gisèle Venet dans le Tome VIII des Oeuvres complètes de Shakespeare, Bibliothèque de la Pléiade)

(« Jean-Michel Déprats » et « Rare portrait considéré comme authentique de William Shakespeare , vers 1610, attribué à John Taylor et dit « le Chandos » pour avoir appartenu à Lord Chandos » photos D.R.)

4 Réponses pour Le même Shakespeare écrit « Hamlet » et les « Sonnets ».

Shakespeare n’ayant pas écrit pour être traduit, toute traduction qui rend un souffle approchant en français, est la bienvenue.

Shakespeare est à la fois unique et universel, en anglais et en traduction, voire en retraduction anglaise, avec la série des No Fear Shakespeare.

La question de savoir qui était…. etc., est complètement anecdotique.

Un certain nombre de coquilles perturbent la lecture de ce texte, notamment: « le relèent »….

Traduction?

Bonjour, J’aimerais votre opinion sur la traduction des Sonnets, effectuée par Henri Thomas; au début des années soixante, d’abord pour une collection dirigé par Pierre Leyris. Il a aussi traduit Antoine et Cléopâtre.

J’ai publié des articles sur Thomas et je prépare un essai sur son oeuvre, votre avis me sera précieux.

En vous remerciant de votre attention.

Bien cordialement

En effet, traduire SHAKE SPEARE autant susurrer à Gertrude qu’il joue l’injouable et exprime l’inexprimable… (premier dialogue entre Hamlet au manteau couleur d’encre et sa good mother)

C’est dommage que vous ne parliez pas de toutes les raisons pour lesquelles bcp pensent à Southampton comme destinataire (toute « chapelle » confondue, même Katherine Ducan-Jones (…)

Nous autres oxfordiens (P.T. I voir P.T. II) pensons bien pouvoir affirmer les deux grands modèles « seminal » des Sonnets. Why write I still all one Ever the same (Sonnet 76)

Pourquoi n’écris-je que UN POUR TOUS, TOUJOURS SEMBLABLE

C’est-à-dire pourquoi écris-je « Un pour tous tous pour un » (devise des comtes de Southampton) et « Ever the Same » (Semper Aedem) devise d’Elizabeth I (et d’Anne Boleyn).

Pourquoi n’écris-je que sur SOUTHAMPTON et ELIZABETH I

Bref, que l’on pardonne mon hérésie oxfordienne… mais nous pensons bien pouvoir affirmer que Southampton est bien ce mystérieux jeune homme au regard des innombrables allusions au procès de 1601 (et aux évènements de 1602-1603) et en vertu de tous ses liens parfaitement avérés avec le comte d’Oxford. (là où au grand regret de tous les biographes de Southampton, il n’est pas l’ombre d’une preuve que SHAKE SPEARE et le si fringant Henry Wriothesley ne se soient jamais croisés, rencontrés).

Ah oui, pour enfoncer le clou, nous pensons bien pouvoir faire le portrait d’Elizabeth I sous le masque de la mystérieuse « Dark Lady » (Notre-Dame-des-Ténébres, un bûcher consacré aux crimes maternels)…

Thomas Drelon

4

commentaires