Du plaisir de traduire Arun Kolatkar

Traduire, c’est partager le plaisir de la lecture. Du plaisir il y en eu beaucoup dans cette traduction ; plaisir de converser avec la voix tendre, drôle, complice, merveilleusement libre et familière de Kolatkar ; plaisir des mots, de la langue assonante, imagée et ludique du recueil Kala Ghoda. Poèmes de Bombay ; plaisir de nos rencontres hebdomadaires avec Pascal Aquien, professeur à Paris-IV-Sorbonne, tous les vendredis, de poème en poème pendant plus de deux ans, où il nous est arrivé de passer des mois entiers sur quelques vers, confrontant nos ébauches de traduction, raturant, reprenant, défaisant, utilisant en tout cas toutes les ressources disponibles pour ce « bricolage » dont parle si bien William Desmond sur ce site.

Traduire, c’est partager le plaisir de la lecture. Du plaisir il y en eu beaucoup dans cette traduction ; plaisir de converser avec la voix tendre, drôle, complice, merveilleusement libre et familière de Kolatkar ; plaisir des mots, de la langue assonante, imagée et ludique du recueil Kala Ghoda. Poèmes de Bombay ; plaisir de nos rencontres hebdomadaires avec Pascal Aquien, professeur à Paris-IV-Sorbonne, tous les vendredis, de poème en poème pendant plus de deux ans, où il nous est arrivé de passer des mois entiers sur quelques vers, confrontant nos ébauches de traduction, raturant, reprenant, défaisant, utilisant en tout cas toutes les ressources disponibles pour ce « bricolage » dont parle si bien William Desmond sur ce site.

Nous avons beaucoup mimé (la chorégraphie d’une femme mettant un sari dans « La reine du carrefour aux pieds nus » et essorant sa chevelure) et aussi dessiné : la carriole du poème « Kérosène », les étapes successives du vol d’un corbeau avant de toucher terre, une fronde de cocotier. Parfois, l’inspiration venait en regardant l’objet même du poème (un virevent rapporté par Pascal d’une plage de Normandie…) ou sa photographie : un « homme aux rats », par exemple, auquel Kolatkar consacre un long poème, croisé dans une ruelle de Bombay en 2010. Mais aussi la synagogue de Rope Walk Lane, la galerie Jehangir, la tour Rajabai, la bibliothèque David Sassoon, tous ces lieux et ces personnages des Poèmes de Bombay qui existent bel et bien dans le quartier de Kala Ghoda, au sud de la ville. La statue d’Edouard VII, elle, n’y est plus, qui donne son nom au quartier (« kala ghoda » veut dire cheval noir) et au recueil. Elle a migré à l’entrée du zoo de Bombay et, ironie qui devait faire sourire le poète, nous y accueille aujourd’hui, la pancarte du « Prince de Galles », curieux animal en vérité, à côté d’autres panneaux indiquant la présence moins titrée mais tout aussi spectaculaire de lions et rhinocéros… Il n’était pas indispensable de voir Kala Ghoda pour traduire ces poèmes. Mais il y avait du plaisir encore à reconnaître ces lieux d’abord découverts en poésie, puis de les raconter à Pascal de retour à Paris. Enfin, si on ne peut traduire que ce qu’on comprend vraiment, dans le cas d’une poésie aussi graphique et visuelle que celle de Kolatkar, nous ne pouvions traduire que ce que nous avions d’abord visualisé.

Peut-être traduit-on aussi par amour. Je veux dire qu’on peut rencontrer une œuvre comme on tombe amoureux, par éblouissement et aussi par hasard – ce hasard que Kolatkar évoque dans un passage de ses carnets en parlant du poème comme d’une bouteille à la mer. Qu’importe le temps mis pour rejoindre un rivage ou un destinataire. Le rôle du traducteur n’est en fin de compte que de rendre possible cet « étrange dialogue » qui s’instaure de poète à poète et de poète à lecteur, à des kilomètres ou des siècles d’écart : « ce que tu me dis peut mettre un millénaire pour me parvenir » écrit le poète citant aussi Mandelstam qui aura mis soixante ans pour le rejoindre en traduction et faire partie de son univers. Le désir de traduire Kolatkar est donc né de la certitude d’avoir découvert une merveille, un « secret » à partager avec le plus grand nombre. C’était une journée d’août 2003, dans une bibliothèque à Delhi, où je passais alors des journées entières à feuilleter des anthologies de poésie indienne contemporaine, cherchant des poètes qui me plairaient assez pour leur consacrer une thèse. Et puis le regard se pose sur quelques vers, et soudain une voix sonne juste et singulière. Le poème (« The Butterfly ») faisait partie de Jejuri (1976), le premier recueil en anglais de Kolatkar et le seul encore en 2003, puisque Kala Ghoda Poems (son deuxième) ne fut publié que vingt-huit ans plus tard, quelques semaines avant la disparition du poète, en septembre 2004.

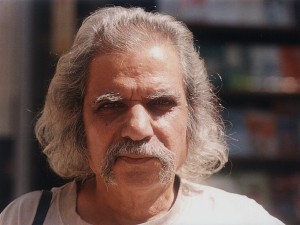

Je parle aussi de secret parce qu’à la mort du poète, les journaux indiens ont souligné le « mystère kolatkar » : « génie méconnu », « secret littéraire le mieux tenu de l’Inde »[1]. Bien sûr, de cette marginalité naissent aussi les légendes… Il y aurait beaucoup à dire sur cette invisibilité cultivée par un poète qui publia très peu de son vivant, fuyait les médias, les conférences, les journalistes, et refusait catégoriquement de commenter ses poèmes. Ceux-ci furent publiés par une petite maison d’édition de Bombay, Pras Prakashan, fondée par un ami proche, Ashok Shahane, et Kolatkar s’impliquait dans chaque étape de la production de ces livres qu’ils concevaient ensemble comme des œuvres d’art. Pas plus aujourd’hui, qu’hier, ceux-ci ne sont disponibles sur internet. Car cette invisibilité traduisait aussi l’allégeance d’une petite fraternité d’artistes à une sous-culture et une avant-garde, d’une intégrité fabuleuse et parfois un peu féroce – comme un pied de nez à toutes les conventions qu’elles soient d’ordre commercial, esthétique, médiatique ou sociale. Ashok me faisait part de son irritation en recevant un contrat d’une vingtaine de pages envoyé par une université américaine pour la commande de dix  exemplaires de Kala Ghoda Poems : « Americans have to qualify to read Kolatkar ! » Le poète se mérite. Et les Américains doivent « se qualifier » pour le lire. Kolatkar, pourtant, aima passionnément la culture américaine, ou plutôt sa contre culture et sa culture populaire, le jazz, le blues, le rock, Woodie Guthrie, Bob Dylan, Elvis Presley, Buster Keaton, les films noirs, Woodstock, le journal Rolling Stone, City Lights. Et puis, bien sûr, les Beats, en particulier Allen Ginsberg qui, de Mombassa, débarqua avec Peter Orlovsky sur les quais de Bombay le 15 février 1962 et se lia d’amitié avec Kolatkar. Il y aurait des pages et des pages, réjouissantes, à écrire sur les semaines qu’ils passèrent ensemble à arpenter la ville, et dont peu de traces subsistent, en dehors des souvenirs de ceux qui les ont côtoyés cette année là.

exemplaires de Kala Ghoda Poems : « Americans have to qualify to read Kolatkar ! » Le poète se mérite. Et les Américains doivent « se qualifier » pour le lire. Kolatkar, pourtant, aima passionnément la culture américaine, ou plutôt sa contre culture et sa culture populaire, le jazz, le blues, le rock, Woodie Guthrie, Bob Dylan, Elvis Presley, Buster Keaton, les films noirs, Woodstock, le journal Rolling Stone, City Lights. Et puis, bien sûr, les Beats, en particulier Allen Ginsberg qui, de Mombassa, débarqua avec Peter Orlovsky sur les quais de Bombay le 15 février 1962 et se lia d’amitié avec Kolatkar. Il y aurait des pages et des pages, réjouissantes, à écrire sur les semaines qu’ils passèrent ensemble à arpenter la ville, et dont peu de traces subsistent, en dehors des souvenirs de ceux qui les ont côtoyés cette année là.

Kolatkar ne quitta pratiquement jamais Bombay et vécut les vingt dernières années de sa vie avec son épouse Soonoo dans une pièce de quinze mètres carrés, sans téléphone, ni télévision, ni ordinateur. Et pourtant, depuis la même table d’angle dans un café, le Wayside Inn, donnant sur le carrefour de Kala Ghoda, ce terre-plein triangulaire où la statue d’Edouard VII s’élevait autrefois, il fait naître un monde. Le monde de la rue, qu’il observa patiemment pendant près de vingt ans et qui apparait sur cette scène du carrefour, avec tous ses personnages qu’on retrouve de poème en poème et dont certains convergent au cœur du long poème central « Petit-déjeuner à Kala Ghoda » (« la petite vamp, la grand-mère, l’aveugle, / l’ogresse, / l’homme aux rats, / le garçon au virevent, / la reine branchée du carrefour, / le Démosthène de Kala Ghoda / la reine des catins en cloque, / le Bouddha rieur, / la championne des osselets… Ils affluent de toutes parts, / marchent, courent, dansent, claudiquent, trébuchent, déboulent / – chacun à son rythme »), ses objets, ses histoires, sa faune et sa flore. Kolatkar fait aussi venir le monde entier à lui et dans les rues de Kala Ghoda, il fait surgir Bagdad et Bassorah, Londres et Varsovie, le Danube et le Tigre en crue, un vieux tube d’Elvis, Santa Claus is Back in Town, un pénitencier d’Etat au Texas et la tour de Pise, des eunuques à Grenade, Bessie Smith, Boccherini et Guns and Roses.

Le poète, qui composa une œuvre aussi importante en anglais qu’en marathi, était lui-même traducteur. Sans doute traduisait-il aussi par plaisir, en tout cas par passion pour ces poètes de la bhakti médiévale (Tukaram, Namdeo, Janabai) dont il connaissait des centaines de compositions par cœur. Dans un texte fragmentaire intitulé « Faire l’amour avec un poème », Kolatkar écrit :

« traduire un poème c’est comme faire l’amour / avoir une liaison… faire l’amour avec un poème / avec le corps d’une autre langue ».

Il parle aussi de cette « connaissance charnelle » qu’exige la traduction. Amour illégitime donc, mais qu’importe suggère aussi le poète. Son œuvre ne cesse d’ailleurs de disqualifier ces notions d’originalité, d’authenticité et de pureté d’une langue ou d’une tradition, dans un pays et un Etat (le Maharashtra) où écrire en anglais c’est aussi s’exposer à être taxé d’écrivain inauthentique, anti-national, voire illégitime. Kolatkar, poète bilingue, récuse tous les discours « nativistes » ou indigénistes, les questions sur son « droit » à traduire et « trahir », son « droit » à écrire en anglais plutôt qu’en marathi (ou inversement et simultanément). Il brouille aussi les frontières entre ce qui serait « premier » ou « second », occidental ou indien, indigène ou exogène… N’écrit-on pas toujours dans une langue étrangère ? Dans le même texte, Kolatkar cite quelques lignes d’une lettre de Marina Tsvetaïeva adressée à Rilke :

« écrire un poème c’est déjà traduire de sa langue maternelle à une autre langue. … Aucune langue n’est maternelle »

et dans un autre passage de ses carnets, il recopie ces mots de la poétesse américaine Tess Gallagher :

« la poésie est la seule deuxième langue que j’aurais jamais… ».

La traduction exige ruse, patience et délicatesse, écrit encore le poète. Cette intimité n’est jamais donnée. Il arrive que le texte tombe en miettes entre vos mains aussitôt que vous essayez de le traduire. Et bientôt vous vous rendez compte qu’il n’y a plus de poème, que le texte que vous avez créé est peut-être « honnête », qu’il ressemble en tous points à l’original, sauf un, il lui manque la vie, et ce n’est plus un poème mais un cadavre que vous avez entre les mains, note Kolatkar. Ce risque, quel traducteur ne l’a pas éprouvé ? En tout cas, nous y avons souvent été confrontés, Pascal et moi, et il faut alors reprendre le texte, ruser et bricoler à nouveau. Peut-être n’a-t-on jamais vraiment fini de traduire. La traduction c’est donc bien aussi un corps à corps et une lutte : une lutte pour insuffler la vie au poème et pour être fidèle à l’esprit du poète, pour transposer une voix et un rythme dans une autre langue. C’est une lutte encore parce que traduire c’est faire l’expérience de la différence des langues, de leur non-équivalence. Le français, par exemple, est beaucoup plus abstrait et cérébral que l’anglais, et la langue de Kolatkar est particulièrement concrète, immédiate, anti-discursive. C’est une langue qui ne démontre rien, mais donne à voir. « No ideas but in things » (« pas d’idée, sinon dans les choses »), écrivait le poète William Carlos Williams. Et Perec d’ouvrir La Vie mode d’emploi par l’épigraphe suivante : « Regarde de tous tes yeux, regarde ! » Ces deux formules pourraient résumer la poétique de Kolatkar.

La traduction exige ruse, patience et délicatesse, écrit encore le poète. Cette intimité n’est jamais donnée. Il arrive que le texte tombe en miettes entre vos mains aussitôt que vous essayez de le traduire. Et bientôt vous vous rendez compte qu’il n’y a plus de poème, que le texte que vous avez créé est peut-être « honnête », qu’il ressemble en tous points à l’original, sauf un, il lui manque la vie, et ce n’est plus un poème mais un cadavre que vous avez entre les mains, note Kolatkar. Ce risque, quel traducteur ne l’a pas éprouvé ? En tout cas, nous y avons souvent été confrontés, Pascal et moi, et il faut alors reprendre le texte, ruser et bricoler à nouveau. Peut-être n’a-t-on jamais vraiment fini de traduire. La traduction c’est donc bien aussi un corps à corps et une lutte : une lutte pour insuffler la vie au poème et pour être fidèle à l’esprit du poète, pour transposer une voix et un rythme dans une autre langue. C’est une lutte encore parce que traduire c’est faire l’expérience de la différence des langues, de leur non-équivalence. Le français, par exemple, est beaucoup plus abstrait et cérébral que l’anglais, et la langue de Kolatkar est particulièrement concrète, immédiate, anti-discursive. C’est une langue qui ne démontre rien, mais donne à voir. « No ideas but in things » (« pas d’idée, sinon dans les choses »), écrivait le poète William Carlos Williams. Et Perec d’ouvrir La Vie mode d’emploi par l’épigraphe suivante : « Regarde de tous tes yeux, regarde ! » Ces deux formules pourraient résumer la poétique de Kolatkar.

J’en viens donc à la langue du poète. Mais d’abord, une petite digression peut-être moins superflue qu’il n’y parait. La littérature indienne, en dehors des frontières de l’Inde, se limite généralement à certains romanciers de langue anglaise. La poésie, à l’exception de Rabindranath Tagore (qui, avant la publication du recueil de Kolatkar était le seul poète indien, avec les poètes de la bhakti médiévale Kabir et Tukaram, de la collection Poésie/Gallimard[2]) est quasiment invisible. Et puis la littérature indienne est toujours prise au piège de certaines représentations caricaturales d’une Inde qu’on imagine encore, au choix, « misérable » ou « spirituelle », en tout cas radicalement différente. Le romancier et critique Amit Chaudhuri évoque aussi un autre piège. Puisque l’Inde apparait comme un sous-continent incommensurable et formidable, par un curieux effet de miroir ou de mimétisme, la littérature indienne est associée aux allégories nationales foisonnantes et autres « blockbusters » polyphoniques ou fantastiques, à une écriture hybride, baroque, exubérante.

En un sens, c’est l’inverse de la poésie de Kolatkar, beaucoup moins « différente » qu’on voudrait le croire. Poésie anti-spectaculaire, d’une simplicité parfois élémentaire, presque prosaïque, elle s’installe dans la durée et la lenteur, vient puiser aux sources de l’oralité et de la langue vivante parce que langue parlée, l’argot américain et anglais en premier lieu. De poèmes en poèmes (dont beaucoup sont aussi des méditations sur la poésie, je pense notamment à « Meera » et « A un corbeau »), Kolatkar étire les frontières de la poésie aussi loin que possible, mais sans jamais la quitter. Il est l’héritier de cette grande révolution moderniste qui, de Tristan Tzara et Guillaume Apollinaire à William Carlos Williams et Allen Ginsberg en passant par Duchamp, John Chamberlain et Dubuffet ont rejeté tous les formalismes et les académismes pour révéler le « merveilleux quotidien », brouiller les frontières entre détritus, œuvres d’art et matériaux de récupération, parole usuelle et parole poétique. C’est de la chanson dont Kolatkar s’inspire pour créer ce « vernaculaire » en poésie, du blues, du rock et des bhajans (chants dévotionnels) qu’il chantait en compagnie de musiciens populaires dont il aimait les voix éraillées, la langue directe et accessible, ce vacarme joyeux où la meilleure poésie du monde, disait-il, y rencontre la musique folk. Kolatkar écrit ses poèmes comme on parle et on s’adresse à l’autre, et c’est sa voix, avec ses inflexions et ses modulations, qu’on y entend souvent.

Le poète joue aussi sans cesse sur les niveaux de langue et mêle avec bonheur les registres, des plus crus et familiers (dans les poèmes « Un vieux pneu de vélo » ou « David Sassoon », par exemple), aux plus techniques (la description minutieuse d’une carriole avec ses rayons en bois, son solide moyeu, ses brancards et son essieu dans « Kérosène ») et élevés, sans renoncer aux poétismes traditionnels, qu’il emprunte souvent au vocabulaire de la dévotion catholique. Ainsi de la poète-balayeuse des rues et mystique-chiffonnière du poème « Meera » pétrissant l’amas d’ordures et « exsudant le vin / des choses vaines », ou de « Song of Rubbish » que nous avons traduit par « Cantique des ordures ». Kolatkar mêle aussi en permanence le concret et l’abstrait, la réalité la plus infime au vaste monde, magnifiant l’ordinaire. Dans le poème « Osselets » par exemple, c’est la jeune vendeuse de haschisch qui rythme le temps :

« tu lisses ton derrière et le temps se défroisse ».

Le plaisir de traduire Kolatkar vient donc également du plaisir, manifeste, qu’avait le poète à s’autoriser tous les croisements et les renversements, à jouer avec les mots et les sons. La langue, exceptionnellement phonique de ses poèmes, nous a obligés à travailler sur les mots d’abord comme matériau sonore, afin de transposer et recréer les nombreuses assonances. Ainsi de la description du taureau tirant une carriole bringuebalante : « pompons roses sur cornes rouge sang, / grelots autour du fanon / mêlant leur tintinnabulement / au fracas et tintamarre ambiants » dans le poème « Pastèques », ou du ruissellement sensuel des idlis (beignets) qui soupirent d’aise et de plaisir quand s’ouvre le couvercle de la boite où ils étaient entassés et se ruent vers la sortie:

« déluge de pleines lunes / glissant / l’une devant l’autre, / pour culbuter, chuter / et s’empiler / dans un panier plat, / orgie, / colline palpitante / d’idlis tout nus / qui glissent et coulissent / se chevauchent / et s’étouffent ».

Les nombreux inventaires (noms propres et tas d’ordures) fonctionnent un peu comme des litanies modernes et matérielles, mais surtout des assemblages d’objets et de sonorités. Ainsi encore de la jeune femme du poème « Kerosène » qui extrait un jerrycan vide au milieu du fourbi qui l’entoure:

« oh des trucs de bric et de broc : / cartons, poêles et casseroles / ballots de linge, poupée sans tête, petit / transistor, ballon posé sur un réchaud Primus ».

C’est le rythme qui importe ici. Si aucune note explicative n’est nécessaire dans le septième poème de « Petit déjeuner à Kala Ghoda », c’est que le contexte permet de comprendre que le poète dresse l’inventaire des cafés et des plats de Bombay, mais c’est surtout que la musique des mots fait poésie:

« on sert du khima pao à Olympia, / du dal gosht à Baghdadi, / du puri bhaji à Kailash Parbat, / de l’aab gosht chez Sarvi, / des kebabs à la menthe à Gulshan-e-Iran, / du nali nehari chez Noor Mohamadi, / du baida ghotal à l’Oriental, / de la paya soup à Benazir, / du brun maska au Military Cafe, / de l’upma chez Swagat, / du shira à Anand Vihar / et des œufs au bacon au Wayside Inn ».

Dans l’œuvre de Kolatkar enfin, et dans ce recueil en particulier, où le corps s’expose et où la nourriture est omniprésente, il est aussi beaucoup question de plaisir charnel et gustatif. Dans un passage plein d’humour de ses carnets, Kolatkar file la métaphore littéraire et culinaire, expliquant avoir fait preuve d’autant d’audace et d’imprudence dans ses habitudes alimentaires que dans ses habitudes de lecture, cultivant l’éclectisme et un goût pour les poètes comme pour les cuisines « exotiques ». Poète pirate (dont le « chien paria » est un peu le double), aventurier et touche-à-tout, Kolatkar avoue avoir fait preuve de gloutonnerie et « consommé » avec avidité poètes vivants et morts, après qu’ils aient eux-mêmes été digérés, « reconstitués » et « cuisinés » en traduction. Dans les dernières lignes de la préface, je cite ce passage émouvant des carnets du poète :

« j’écris sous leur regard conjugué / leur écoute collective / heine / blake / mandelstam / apollinaire baudelaire vallejo / catulle villon tufu kabir tukaram ils sont tous là ».

Kolatkar écrit sous le regard de ces poètes mais aussi en dialogue avec leurs œuvres. Il écrit avec tout ce qu’il a lu, vu et entendu. D’ailleurs, il recyclait beaucoup : le répertoire de la bhakti, ses propres poèmes, les histoires qu’on lui racontait, tous ces ouvrages improbables et ces documents, y compris visuels et sonores, dont il composait son « régime » et aussi les journaux (huit par jour !) qu’il dévorait. A Bombay et à Pune, j’ai retrouvé de volumineuses liasses de coupures de presse qui forment la matière même du recueil: un long article du Daily Mail datant de l’année 2000 portant sur le dernier repas de condamnés à mort aux Etats-Unis avec leurs noms, leurs photos, leur crime, la date de leur exécution et leur dernier menu, ou encore un article du National Geographic de 1986 racontant l’histoire de Leja Szmidt, 90 ans et dernière Juive du village de Banochia, près de Varsovie. Comme le condamné à mort d’un pénitencier au Texas, Leja apparaît au début du « Petit-déjeuner à Kala Ghoda »…

Le traducteur lui aussi traduit avec les livres qu’il a lus, ou que l’auteur lui fait lire, avec ce qu’il a vu et entendu. Et de bricoleur, il devient parfois détective. Bien sûr, il serait vain de vouloir retrouver les innombrables références et allusions qui émaillent un texte comme celui de Kolatkar. Mais celles-ci, quand elles apparaissent, peuvent aider à mieux comprendre cette poésie, et parfois mieux traduire. Le « chien paria » (« Pi-dog ») résonne ainsi avec le poème « Beauté piolée » (« Pied Beauty ») de G. M. Hopkins, qui s’ouvre sur le vers : « Gloire à dieu pour les choses bariolées ». Retracer cette filiation est importante parce que la poésie de Kolatkar est aussi une poésie de célébration et de louange, que les poèmes de Kala Ghoda, comme les installations éphémères évoquées dans le poème « Meera », sont des « Hommage(s) à Bombay ». Dans « Bombay Lepers’ Band », on entend bien sûr les Beatles et Elvis Presley (« let the coins shake, rattle and roll »), mais aussi, plus crypté et parodique, le refrain du poème de T. S. Eliot « La Chanson d’amour de J. Alfred Prufock ». Dans l’odyssée d’une pilule de haschich (« A une pilule de charas ») on entend comme un écho des tubes de Neil Sedaka « Bad Blood » et « Little Devil », qu’on a essayé de transposer par un air de Brassens, « Heureux qui comme Ulysse ». « Meera » renvoie bien sûr aux bhajans de Meerabai, au « vin des chiffonniers » de Baudelaire, mais aussi à la poésie de Rumi. « A un corbeau » convoque la poésie de Ted Hughes mais aussi de Wallace Stevens, en particulier son poème « Treize façons de regarder un merle », et dans le poème « Pastèques », on entend les vers du poème de Wordsworth, « Mon cœur bondit ». Les autres références sont innombrables : Charlie Chaplin, que Kolatkar adorait (par exemple la fleur de bitume et charlot miniature, « little tramp », du poème « Triangle d’argent »), les premières paroles du célèbre discours de Nehru à la veille de l’Indépendance de l’Inde dans « Cantique des Ordures », le premier readymade de Marcel Duchamp dans « Un vieux pneu de vélo » et ainsi de suite.

rattle and roll »), mais aussi, plus crypté et parodique, le refrain du poème de T. S. Eliot « La Chanson d’amour de J. Alfred Prufock ». Dans l’odyssée d’une pilule de haschich (« A une pilule de charas ») on entend comme un écho des tubes de Neil Sedaka « Bad Blood » et « Little Devil », qu’on a essayé de transposer par un air de Brassens, « Heureux qui comme Ulysse ». « Meera » renvoie bien sûr aux bhajans de Meerabai, au « vin des chiffonniers » de Baudelaire, mais aussi à la poésie de Rumi. « A un corbeau » convoque la poésie de Ted Hughes mais aussi de Wallace Stevens, en particulier son poème « Treize façons de regarder un merle », et dans le poème « Pastèques », on entend les vers du poème de Wordsworth, « Mon cœur bondit ». Les autres références sont innombrables : Charlie Chaplin, que Kolatkar adorait (par exemple la fleur de bitume et charlot miniature, « little tramp », du poème « Triangle d’argent »), les premières paroles du célèbre discours de Nehru à la veille de l’Indépendance de l’Inde dans « Cantique des Ordures », le premier readymade de Marcel Duchamp dans « Un vieux pneu de vélo » et ainsi de suite.

Je terminerai enfin par le plaisir de toutes ces rencontres que Kolatkar a mises sur ma route. Il se trouve que j’ai passé beaucoup de temps en Inde, et d’abord à Bombay, à suivre la « piste » du poète, en vue de cette traduction et aussi d’un ouvrage sur Kolatkar et ce Bombay des années 50, 60 et 70 qui fut l’un des creusets incandescents du modernisme en Inde. Quelques visages et quelques noms seulement : Ashok, merveilleux et intarissable sur Kolatkar, avec qui j’ai fini, au fil de nos nombreux rendez-vous dans Bombay, par dessiner une cartographie des repères de Kolatkar au sud de la ville: la bibliothèque de l’Asiatic Society, la galerie Jehangir, Stadium Café, Coffee House, Gaylords, Prabhadevi et Bandharkar. C’est lui aussi qui m’a introduit auprès du cercle des « fidèles » qui sont un peu les gardiens de la mémoire du poète: « you’ll meet the whole gang ! » Le « gang », donc, des jeudis du Wayside Inn, qui représente aussi une extraordinaire communauté d’amitié, bande sonore et joyeuse d’hommes au sang chaud et verbe haut, des excentriques, des émotifs et de formidables raconteurs, partageant un même sens de l’humour et d’autodérision : Michael, Avinash, Dilip, Ratan. Plus tard, je rencontrais aussi les épouses de certains d’entre eux, notamment Zarine et Anjali que Kolatkar évoque dans la longue litanie féminine du poème « L’homme de l’année ». Au tout début, j’ai bien eu l’impression d’être jaugée et « cuisinée », mais très vite le plaisir de parler d’un homme qu’ils ont beaucoup, parfois passionnément aimé, a pris le dessus sur la défiance. Il y aurait un roman à écrire sur tous ces personnages… Kolatkar a aussi mis sur ma route deux de ses grands amis et deux grands poètes, Adil à Bombay et Arvind à Allahabad, et puis Darshan, au bord de la brisure malgré la force et l’intelligence de son regard, « toute petite, / pas plus grosse / qu’un sac d’os / de plus en plus léger au fil des ans, / retenu par un filet de rides » (« Bon Appétit »), dont la rencontre, deux ans avant qu’elle ne disparaisse, restera le plus beau cadeau de ce travail.

Lorsque je suis rentrée chez moi pour la première fois avec Kala Ghoda. Poèmes de Bombay entre les mains, Kolatkar plantant son regard dans le mien depuis ce bandeau reconnaissable entre tous, la signature de cette collection qui m’accompagne depuis très longtemps, il y avait bien sûr beaucoup d’émotion. Mais mon premier mouvement fut de placer le recueil à côté des autres titres de Poésie/Gallimard, Kolatkar rejoignant les poètes qu’il aimait, Kabir, Tukaram, Baudelaire, Apollinaire, Villon, Blake, Mandelstam… « Ils sont tous là ».

[1] Secret littéraire sans doute pas tout à fait levé encore (même si la publication des Œuvres Complètes en anglais chez Bloodaxe en 2010 a changé la donne), si on n’en croit l’absence totale de monographies sur Kolatkar et le fait qu’aucun de ses recueils n’ont encore été traduits, en dehors de Jejuri en 1984 par Giovanni Bandini chez Verlag Wolf Mersch, une petite maison d’édition allemande. On peut d’autant plus se réjouir de l’audace de Poésie/Gallimard.

[2] Kabir a été traduit par André Gide à partir des traductions de Tagore. La merveilleuse traduction de Tukaram par Guy Deleury (dont Kolatkar, d’ailleurs, était très proche) est toujours disponible en Connaissance de l’Orient, Gallimard/Unesco.

(« Laetitia Zecchini et Arun Kolatkar » photos D.R.)

Arun Kolatkar

Kala Ghoda. Poèmes de Bombay (Kala Ghoda poems)

Traduit de l’anglais (avec Pascal Aquien) par Laetitia Zecchini

Préface et notes de Laetitia Zecchini

352 pages, 7 euros

Poésie /Gallimard, édition bilingue

4 Réponses pour Du plaisir de traduire Arun Kolatkar

Ginsberg semble être venu en Inde pour rencontrer l’esprit des sadhus et peut-être en devenir un lui-même. Je ne connaissais pas l’intensité de son intimité spirituelle avec le poète de Bombay. Je crois qu’il vécut la plupart du temps très à l’est de Mumbai, à Calcutta, qu’il rencontra là-bas les poètes rebelles krittibas et bauls, des gens très engagés politiquement.

Sa relation avec Kolatkar paraît avoir été d’une autre nature, ils avaient manifestement des tonnes de points communs, on imagine bien le grandiose festin nu qui dut présider à leurs leurs échanges poétiques.

Après la lecture de votre article on a un peu l’envie de rapprocher Kolatkar , non seulement du bon docteur de Rutherford et de Paterson, mais aussi de deux autres français, Reverdy et Fargue, en ajoutant simplement que le côté rabelaisien du poète indien semble n’avoir jamais été étouffé, mais au contraire poli, caressé, un peu comme l’argile frais sur un tour de potier. Il a l’air d’être toujours resté au contact intime de la terre du peuple de Bombay, vous nous l’illustrez superbement, c’est ce qui fait le vif attrait de sa poésie encore aujourd’hui (grâce à vous et au poche de Gallimard), Ginsberg, pour sa part, s’est éloigné des descriptions, si fortes, si précises, du peuple pré-bohème du Greenwich de l’avant-flower-power, pour accueillir de plus amples développements au centre de sa personnalité politique et favoriser l’épanouissement du lotus de son âme revendicatrice, un calcul toujours complexe pour un poète.

C’est vrai que l’Inde (surtout l’actuel Bombay qui donne le « la » en matière de mode, de musique électro, et de plein d’autres choses dans la République en 2013) entre un peu en concurrence avec le pays rêvé par Ginsberg en 1961-71 ; lui voulait échapper à la société de consommation, à l’affaissement de toute spiritualité, et au cacophonique « bruit » de fond qui les accompagne, en Europe comme aux Etats-unis. Kolatkar préfère s’en inspirer.

Ses poèmes en anglais sont aussi la preuve (au-delà de toute idée de « butin » comme put l’être la langue française pour Kateb Yacine chez nous) que l’Inde ne cessa jamais de faire partie de l’anglosphère, qu’elle en est aujourd’hui un membre des plus importants et à part entière.

Merci

Du plaisir de traduire Arun Kolatkar

Pingback: Arun Kolatkar | poèmes parfois

Pingback: Voir l’Inde – Julien Gracq, Louis Malle & Arun Kolatkar |

4

commentaires