De la Pléiade et de son inventeur, Jacques Schiffrin

Il y a une vingtaine d’années, en me mêlant à la foule littéraire qui se pressait au fameux cocktail annuel des éditions Gallimard dans ledit « jardin de la Pléiade », j’aperçus de loin leur Pdg Antoine Gallimard en grande conversation avec l’éditeur américain de Pantheon Books, André Schiffrin. Animée, elle me parut de plus en plus vive sinon nerveuse. Lorsqu’ils me virent, ils me firent signe de m’approcher. Ils pensaient avoir trouvé en le biographe de Gaston Gallimard l’arbitre de leur querelle : le grand éditeur a-t-il « tué » le fondateur de la Pléiade en le licenciant parce que juif au début de l’Occupation ? Comme je fis remarquer au fils de Jacques Schiffrin (Bakou 1892- New York 1950) qu’il m’avait une fois promis de m’ouvrir « la valise aux archives » afin que j’y étudie la correspondance et les archives de son père qui s’y trouvaient enfermées depuis la fin de la guerre, le petit-fils de Gaston Gallimard proposa aussitôt de financer le voyage et d’en publier le résultat « quel qu’il fut » dans la Nouvelle revue française.

Ces fameux documents, censés faire toute la lumière sur ce point précis de l’histoire de l’édition sous la botte nazie, riches de révélations annoncées, je n’ai jamais pu les consulter malgré les rapports cordiaux que j’ai pu entretenir par la suite avec l’éditeur new yorkais. Aussi est-ce avec un intérêt tout particulier que je me suis précipité sur le livre de Amos Reichman Jacques Schiffrin. Un éditeur en exil (22 euros, 288 pages, Seuil). Un portrait plutôt qu’une biographie que publie Maurice Olender dans sa fameuse collection « La librairie du XXIème siècle ». Mais un portrait admiratif qui contient en creux un portrait à charge de Gaston Gallimard.

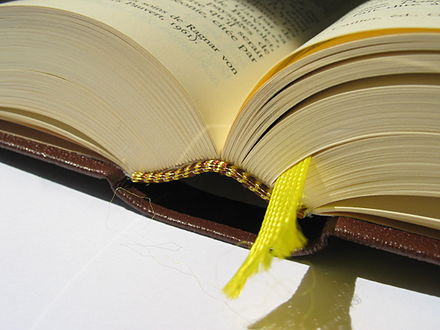

Avant de devenir la prestigieuse collection que l’on sait, la Bibliothèque de la Pléiade est créée à Paris en 1923 par Jacques Schiffrin en association avec quelques proches sous l’enseigne des éditions de la Pléiade. Je revois encore Simon Schiffrin, son frère directeur de production dans le cinéma (Quai des Brumes etc) m’en raconter les débuts chez lui assis devant l’une des rares collections complètes de la Pléiade depuis la toute première : « On l’a appelé « Pléiade » parce qu’on était une petite bande de juifs russes exilés à Paris et que cet esprit de groupe se dit pleiada en russe… ». Jacques Schiffrin affine progressivement son projet assez révolutionnaire qui consiste à faire tenir énormément de texte composé dans un beau caractère Garamond à la confortable lisibilité, dans un format de poche maniable, relié souplement en pleine peau. Son aventure dure dix années en toute indépendance avec ce que cela suppose de difficultés et d’obstacles. Jusqu’à ce qu’il appelle au secours afin d’éviter faillite et liquidation. Son ami André Gide (ils avaient fait ensemble le fameux voyage en URSS en août 1936 avec Dabit, Guilloux, Herbart) s’entremet naturellement auprès de Gallimard qui rachète donc la Pléiade et en devient propriétaire, Schiffrin étant le directeur de la collection.

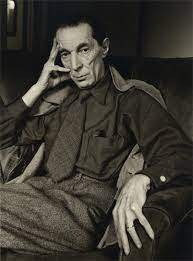

Les accords de Munich en 1938 accentuent son pessimisme et le plongent dans une angoisse qui ira cescendo. A cette date, « le mal est incrusté » écrit Amos Reichman. Son état de santé s’en ressent : gros fumeur, il souffre des poumons et ne tarde pas à déclarer un emphysème qui finira par l’emporter. Dans ses dernières années, le visage spectaculairement émacié, lugubre dans ses portraits, il ne pesait plus que 49 kgs.

Le 5 novembre 1940, Gaston Gallimard lui adresse une lettre à la sécheresse toute administrative pour lui signifier qu’il ne fait plus partie de la maison. La Propaganda-Staffel l’exige pour tous ses employés et cadres israélites. Elle avait la Nrf dans le collimateur en raison de tout ce que son catalogue abritait d’auteurs communistes, juifs, francs-maçons etc Comme bientôt tous les éditeurs parisiens au même moment, et comme tout chef d’entreprise, tout responsable dans la fonction publique etc, l’éditeur se mettra également en règle avec le statut des Juifs. Jean Paulhan assura l’intérim à la tête de la Pléiade. Chez Gallimard, d’autres tels que le directeur commercial Louis-Daniel Hirsch et les membres du comité de lecture Robert Aron, Benjamin Crémieux, Pierre Seeligmann subissent le même sort pour les mêmes raisons. Un temps réfugié en zone libre, Schiffrin et sa famille parviennent à gagner New York. Il y reprend des activités d’éditions avec Kurt Wolff notamment et lance différents projets mais jamais, lui qui s’était fait naturaliser en 1927 par amour pour son pays d’adoption, ne se guérira de sa nostalgie de l’Europe et surtout de la France, de son regret du monde d’avant.

Le plus gênant, c’est l’insistance de l’auteur à faire de Jacques Schiffrin une victime à part, alors qu’il a subi le sort commun aux Juifs, et de faire de Gaston Gallimard l’artisan acharné de sa déchéance ; or non seulement celui-ci a comme tous les autres appliqué les consignes qui lui permettaient de rouvrir sa maison (et donc de verser leurs droits aux auteurs, tous les auteurs, les collabos comme les résistants) et d’en éviter l’aryanisation avec nomination d’un administrateur provisoire (on la disait « enjuivée »), mais il a fait en sorte que, même loin de la France, les droits du proscrit soient respectés en versant régulièrement les pourcentages qui lui étaient dus à sa sœur et sa belle-famille. En l’espèce, à partir de 1933, 3% sur le prix fort des livres parus sous sa direction. Dans une lettre du 2 août 1940, Jacques Schiffrin disait lui-même que Gaston Gallimard allait y être « obligé« . Or quand on lit ce livre, on a l’impression d’un acharnement particulier : Schiffrin y est renvoyé, licencié, congédié etc A croire qu’il y avait volonté de lui nuire. Il y est une victime et Gallimard, un coupable.

Outre que l’écriture est laborieuse, la pensée est d’une naïveté surprenante venant d’un historien : « La maison d’édition avait été zélée, elle avait obéi, comme les trop bons élèves soucieux de bien faire ». De nombreuses répétitions gâtent la lecture à commencer par le contenu de la fameuse lettre de licenciement dix fois martelé. On peut regretter que, malgré son accès privilégié aux sources, l’auteur n’accorde que deux lignes aux débuts de Jacques Schiffrin comme secrétaire particulier du grand historien de l’art et expert Bernard Berenson. Et plus encore qu’il liquide en quelques lignes le contexte général de l’édition sous l’Occupation et toute la complexité de la situation.

Jacques Schiffrin se sentait dépossédé de l’œuvre de sa vie, ce qui laisse à croire qu’il en aurait été spolié, alors qu’il l’avait vendue depuis des années et y a travaillé par la suite pendant des années. Quinze jours ne s’étaient pas passés depuis la Libération de Paris que Raymond Gallimard lui proposait déjà de rentrer en France afin d’y reprendre les fonctions qu’il occupait avant-guerre à la tête de « votre Bibliothèque de la Pléiade » et s’engageait à l’aider financièrement le cas échéant outre le reliquat de ses droits (642 593 francs lui avaient déjà été versés pendant toute la durée de la guerre via sa belle-famille sur les 1 026 682 francs qui lui étaient dûs et qui lui furent versés, les relevés de compte faisant foi). Mais après-guerre, même un forfait ne lui convenait plus et ce sont ses héritiers qui, en 1959, se dégageront totalement et définitivement de la Pléiade moyennant la somme de 3,5 millions de francs. De quoi générer de l’amertume mais pas de conflit.

Jacques Schiffrin se sentait dépossédé de l’œuvre de sa vie, ce qui laisse à croire qu’il en aurait été spolié, alors qu’il l’avait vendue depuis des années et y a travaillé par la suite pendant des années. Quinze jours ne s’étaient pas passés depuis la Libération de Paris que Raymond Gallimard lui proposait déjà de rentrer en France afin d’y reprendre les fonctions qu’il occupait avant-guerre à la tête de « votre Bibliothèque de la Pléiade » et s’engageait à l’aider financièrement le cas échéant outre le reliquat de ses droits (642 593 francs lui avaient déjà été versés pendant toute la durée de la guerre via sa belle-famille sur les 1 026 682 francs qui lui étaient dûs et qui lui furent versés, les relevés de compte faisant foi). Mais après-guerre, même un forfait ne lui convenait plus et ce sont ses héritiers qui, en 1959, se dégageront totalement et définitivement de la Pléiade moyennant la somme de 3,5 millions de francs. De quoi générer de l’amertume mais pas de conflit.

De son propre aveu, Schiffrin était trop dépressif et trop faible pour envisager un tel retour. Tout cela est très clair à la lecture du volume de la Correspondance échangée entre Gide et Schiffrin et publiée par Gallimard en 2005 précédée d’une préface… d’André Schiffrin. De plus, dans la publication régulière de la Lettre de la Pléiade qui propose une mine d’informations sur les auteurs et sur leurs livres issues des archives Gallimard, on a pu lire ces dernières années des extraits des lettres échangées entre Jacques Schiffrin et Dimitri Snégaroff, l’imprimeur de la Pléiade (imprimerie Union)

Que Jacques Schiffrin se soit senti cruellement « trahi », lui qui était déjà affaibli par la maladie et terrassé par la mélancolie, et qu’André Schiffrin (dédicataire du livre) ait hérité de cet état d’esprit par piété filiale, cela se conçoit. Mais qu’un historien en fasse autant en épousant son ressenti sans esprit critique, c’est regrettable (et l’indigente préface de Robert Paxton n’arrange rien). On ne rendra jamais assez hommage à l’inventeur de la Pléiade, orgueil de notre patrimoine culturel. Mais ce n’est pas Gallimard qui a trahi Jacques Schiffrin, c’est la France.

(« Jacques Schiffrin à New York » photo D.R.)

1 348 Réponses pour De la Pléiade et de son inventeur, Jacques Schiffrin

Disraeli…

Yes, Jibé, la question sociale dans l’Angleterre du 19e ne manque pas de solides chroniqueurs et chroniqueuses: les Brontë, (y compris Anne et son fabuleux « Tenant of Wildfell Hall ») et Elizabeth Gaskell avec son « Mary Barton », où le dialecte mancunien & tout particulièrement le verbe « to clem » (crever de faim) se fait une place dans la littérature nationale.

La belle tenue sur la longue durée de la production littéraire du 19e siècle est pour moi une source perpétuelle d’émerveillement.

Comment on convertit les codes sources excel en htlm ?

DHH

Je vais essayer.

Vous m’aviez envoyé votre fichier excel.

DHH et

La maryse

Et la Marie Louise ?

Benalla vient d’essuyer une rétamée.

Va pouvoir réviser son anglais en tôle durant une plombe…

____________

(et sans deepl.com tranlator !)

Le Bushman dort dans sa tanière aux sourcils noirs,

dans la nature sauvage et solitaire. Autour de lui gisent

Sa femme et ses enfants, sans pudeur.

Car ils sont loin des « hommes chrétiens ».

Pas de troupeaux, ni de bruits d’aboiement,

qui l’appellent au fond du vallon :

Il ne craint pas d’autre ennemi que la famine, et peut tenter

De passer les heures chaudes de midi en dormant ;

Puis se lever pour chercher des racines – et danser à nouveau.

Mais il ne dansera plus jamais ! Sa tanière secrète,

Entourée, fait écho au tonnerre du canon,

Et le cri sauvage de l’angoisse et du désespoir !

Il meurt, mais avant que les sables de la vie ne s’écoulent,

Il laisse à ses fils une malédiction, au cas où ils seraient amis

Avec les fiers « hommes chrétiens » – car ce sont des monstres !

il n’a jamais voulu insinuer que sao paulo était moins pire que colmar et bourg-en-bresse en matière d’insécurité, le soir après 18h30, voy’hons donc !…

je vous avais répondu, Bloom, la machine a avalé mon post. J’avais surtout réagi positivement à votre utilisation des mots « chroniqueur » et « chroniqueuses » spécialement adaptés ces romanciers.

Elle vous a envoyé son fichier excel ? par la poste, ou par email ?

Carla, ça change tout, hein !

« Benalla vient d’essuyer une rétamée.

Va pouvoir réviser son anglais en tôle durant une plombe »

Pire, JJJ: va aller écoper sa peine chez sa môman avec un bracelet électronique car il n’a pas pu fournir d’adresse perso…

la machine a avalé mon post

—

Encore un coup de HG Wells!

Ruddy old man!

Je vous comprends, DHH, ne comparez pas votre renoncement à copier un lien à un handicap. On vit fort bien sans faire ça et nul n’a à se forcer à l’apprendre. C’est chiant, pour tout dire, ces procédures.

« encore un coup de HG Wells!

Si seulement, Bloom, si seulement!

« Dear Jibé, le Téméraire voulait reconstituer une sorte d’Austrasie qui nous eût évité trois guerres franco-allemandes et permit à Gaston Gallimard de rester blanc comme neige et ses nains. »

J’apprécie, Phil, j’apprécie -et le rêve austrasien, et la perfide vanne vs G.Gallimard

DHH

On s’écrit hors blog de manière parcimonieuse mais fidèle et affectueuse depuis le 10 janvier 2015.

Mon affection pour vous ne faiblit pas.

Là, j’en suis à Isaac/Jacques au chemin des Dames, vous aussi êtes détective ! et à votre arrière grand-mère.

Je continue à chercher.

@ chez sa môman Brigitte ?… dans une annexe chauffée de l’Elysée ? Croyez-vous ?…. Une tôle dorée, alhors, mais avec une môman un brin chiante avec ses leçons de français pour la réinsertion !…, anéfé l’aurait p’têt préféré une cellule à fresnes divisée en 4 pour taper l’carton au granjon …

Par email. Nous communiquons DHH et moi depuis janvier 2015, sans faillir.

@ On s’écrit hors blog de manière parcimonieuse mais fidèle et affectueuse depuis le 10 janvier 2015.

Des saintes femmes, vous dis-je,toutes les 2.

Soy jaloux à un point, c inimaginab’ !…

Moij, c avec puck depuis la même date, mais j’en ai un vraiment ras le bol… L’est de + en + infernal depuis qu’il a troqué WGG pour Flaubère…

Jibé, si vous avez le temps pour du light reading qualité premium, essayez le Shadowplay de Joseph O’Connor, le frère de Sinead, sur le Londres de la fin du victorianisme triomphant, Bram Stoker et son job impossible de régisseur du Lyceum Theatre, ses rapports tempêtueux avec le grand shakespearien Henry Irving, son amour platonique pour Ellen Terry, la Sarah Bernhard anglaise, et plein d’autes choses encore (Wilde, Ze Ripper, l’imagination irlandaise…).

Moment de bravoure intégral, la lettre qu’envoie Dracula (enfin presque) à Stoker, où il se plaint de la façon dont l’Irlandais exploite indûmejnt son personnage. Plaidoyer pro domo:

« I will have you know, sir, that being a vampire is not easy. The hours are unsociable. The clothes are old-fashioned. Opportunities to meet girls are limited. »

Un remède à tous les maux!

Sarah Bernhardt, zorry.

28/07/2019

La vraie liste.

DHH vient de me la renvoyer.

Kisicolle ?

Alors

J’ai un fichier excel xls.

Que dois-je faire ?

Merci.

I will have you know, sir, that being a vampire is not easy. The hours are unsociable. The clothes are old-fashioned. Opportunities to meet girls are limited. »

Un remède à tous les maux!

Je vous fais savoir, Monsieur, qu’être un vampire n’est pas tâche aisée.

Les heures de sortie sont asociales, les tenues portées vieille mode.

Quant aux opportunités pour côtoyer la gent féminine, elles sont réduites a minima.

Poids 169,69 KO du fichier de DHH.

Je peux le transférer à quelqu’un d’autre et je l’ai téléchargé.

Top, rose. xls n’ qu’à bien se tenir.

(tenues portées ‘vieux jeu?’)

Le roman a été traduit sous le titre « Le Bal des ombres ».

@ L Bloom, suis tourmenté depuis hier par l’idée que Disraeli aurait été un remarquable écrivain du social en Angleterre, et quoique j’en susse rien, je suis quand allé voir pourquoi j’avais tiqué un brin…

Et de fait, je n’ai pas été vraiment convaincu par la fiche d’etalii à ce sujet… Je coupe un brin dans son roman fleuve… Et ne m’objectez pas qu’elle s’est montrée partiale, hein ! Il est vrai qu’elle n e s’est guère attardée sur Sybil ou les 2 Nations que l’on compare parfois à celui d’Engels (1845), un comb’ !…

————–

(CC) « Blake suggère que Disraeli « a produit un poème épique incroyablement mauvais et une tragédie en vers blancs de cinq actes, peut-être encore pire. Il écrivit également sur la science politique et une biographie, la Life of Lord George Bentinck qui est excellente… remarquablement équilibrée et juste ». Disraeli a néanmoins plus été jugé sur ses romans et les critiques ont dès le départ été partagés. L’écrivain R. W. Stewart note qu’il y a toujours deux critères pour juger l’œuvre de Disraeli, un politique et l’autre artistique. Le critique littéraire Robert O’Kell est de cet avis et écrit : « Il est après tout, même si vous êtes un conservateur jusqu’au bout des ongles, impossible de considérer Disraeli comme un romancier de premier plan. Et il est tout aussi impossible, peu importe que vous regrettiez les extravagances et les inconvenances de ses livres, d’en faire un auteur insignifiant». Ses premiers romans Silver fork comme Vivian Grey (1826) et The Young Duke (1831) mettaient en scène de manière romancée la vie aristocratique (dont il ne connaissait rien) avec des personnages basés sur des figures publiques bien connues. Son roman le plus autobiographique fut Contarini Fleming (1832), une œuvre au sérieux revendiqué qui ne rencontra pas le succès243. Le critique William Kuhn suggère que l’œuvre de Disraeli peut être prise comme « les mémoires qu’il n’écrivit jamais » et révèlent la vie personnelle d’un homme politique pour qui les normes de l’époque victorienne semblaient être un carcan social. Sur ses autres romans du début des années 1830, Alroy est décrit par Blake comme « lucratif mais illisible » tandis que The Rise of Iskander (1833), The Infernal Marriage et Ixion in Heaven (1834) eurent peu d’impact. Henrietta Temple (1837) fut le second succès de Disraeli. Le livre s’appuie sur son aventure avec Henrietta Sykes pour relater l’histoire d’un jeune homme criblé de dettes déchiré entre un mariage intéressé mais sans amour et une passion coup de foudre pour l’héroïne éponyme. Venetia (1837) fut une œuvre mineure écrite pour obtenir rapidement de l’argent. Dans les années 1840, Disraeli rédigea une trilogie sur des thèmes politiques. Avec Coningsby or, The New Generation (1844), Disraeli, selon Blake, « insuffla dans le monde littéraire un vent de sensibilité politique épousant la croyance que le futur de l’Angleterre comme puissance mondiale dépendait non pas de la vieille garde suffisante mais des jeunes politiciens idéalistes » Coningsby fut suivi par Sybil or The Two Nations (1845), un autre roman politique mais moins idéaliste et plus clairvoyant que le précédent ; le two nations du sous-titre fait référence à l’écart économique et social séparant quelques privilégiés et les classes ouvrières défavorisées. Le dernier ouvrage de la trilogie politique fut Tancred; or, The New Crusade (1847), qui défendait le rôle de l’Église d’Angleterre dans le renouveau spirituel britannique.

Les derniers romans de Disraeli furent Lothair (1870) et Endymion (1880). Le premier fut décrit par Daniel R. Schwarz comme son Voyage du pèlerin dans lequel il analyse le rôle des églises anglicane et catholique en politique. Même si le héros d’Endymion est un whig, Disraeli y expose pour la dernière fois ses croyances politiques et économiques. Jusqu’au bout, il attaqua ses adversaires dans des caricatures à peine déguisées : le personnage de St Barbe dans Endymion est largement considéré comme une moquerie de l’écrivain William Makepeace Thackeray qui avait offensé Disraeli plus de trente ans plus tôt en le ridiculisant dans le magazine Punch. Disraeli laissa un roman inachevé dont le personnage central, Falconet, est indiscutablement une caricature de Gladstone.

—————

Merci à tous.tes pour ces éclairages de biais…, sur un sujet adjacent.

Vous vous compliquez inutilement la vie rose. D. l’a déjà conseillé mais je reproposé.

Vous créez un compte Google ici

https://www.google.com/intl/fr/account/about/

ce qui vous donne accès à Drive, un espace d’archivage gratuit (15GB).

Vous enregistrez votre doc en Drive, puis vous l’ouvrez et cliquez sur les trois points en haut à gauche et demandez de partager le doc. Vous pouvez le partager seulement avec des amis ou avec tout le monde.

C’est un excellent moyen de communication .

@L’ultime et écœurant «Voyage» d’ABBA

Merci renato ; même si J J-J et une poignée d’autres, toujours prompts à saisir la modération pour tronquer la présentation des échanges, rendent votre message incongru à première vue

Renato

Je peux le transférer facilement.

Le sujet est de passer ce fichier sur le blog.

Dear Bloom, me semblait que Stoker bramait plutôt pour Irving ! Il en est même tombé dans les apples. What else ? Wilde lui a refilé sa femme ou l’inverse, de quoi se ronger les sangs, indeed. Quel est ce livre de Joseph O’Connor ?

De quio ? On m’accuse encore de tronquer ABBA… Je vous en fiche mon billet. Apprenez plutôt de SV ce que signifie le steampunk

___

(CC) C’est un courant essentiellement littéraire dont les intrigues se déroulent dans un XIXe siècle dominé par la première révolution industrielle du charbon et de la vapeur (steam en anglais). Il s’agit d’une uchronie faisant référence à l’utilisation massive des machines à vapeur au début de la révolution industrielle puis à l’époque victorienne. On y retrouve l’utilisation de matériaux tels que le cuivre, le laiton, le bois et le cuir. L’expression steampunk, qui signifie littéralement « punk à vapeur », parfois traduite par « futur à vapeur », est un terme inventé pour qualifier un genre de littérature né à la fin du XXe siècle (même si des origines peuvent être trouvées dans des récits de Jules Verne), dont l’action se déroule dans l’atmosphère de la société industrielle du XIXe siècle. Le terme a été forgé à la fin des années 1980 en référence au cyberpunk (terme apparu en 1981). Le steampunk fait son apparition dans des œuvres littéraires fantastique, de fantasy, d’anticipation et certains sous-genres de la science-fiction. Il devient un genre littéraire, dont l’intitulé a été forgé par allusion au cyberpunk par les auteurs K. W. Jeter, Tim Powers et James Blaylock à titre de boutade…

—-

J’espère vous avoir appris plein de choses nouvelles, vu qu’on est là pour s’entraider à enfler notre kulturgé. Bàv., tchinz !

rose, lorsque vous demandez de partager le doc (trois point en haut à droite), Drive génère un lien pour partager avec vos amis, mais vous pouvez demander un lien pour tout le monde. Vous le copiez et le collez dans l’espace commentaire de la RdL.

Par exemple :

https://drive.google.com/file/d/1_a2P4tvmzMZ2LWl3lId9GpOaPdkLossm/view?usp=sharing

Vous pouvez choisir si les actions : seulement lire ou commenter.

Si c’est mal expliqué je vais essayer de faire mieux.

n’ayant rien envoyé du tout, je ne vois pas comment on peut causer d’et alii;

je suis occupée à d’autres histoires de misérables jalousies dont on m’a entretenue dans le détail ce soir;des femmes qui essaient de nuire à une de leurs collègues, malgache!, laquelle collègue est très consciencieuse et charmante même quand elle ne rit pas, car son rire est le bonheur même ;

bonne soirée ;

on me dit que des opérations de la cataracte n’ont rien apporté aux opérés ; zut!

re bonsoir

je constate que renato est toujours aussi attentionné à propos;

comme je vis aussi hors blog, j’ai d’autres questions que les élans d’affection et de « sainteté » erdéliens;

bonne soirée

Dans Shadowplay/ Le Bal des ombres, Irving garde tout son mystère et Bram itou, Phil, pas un des moindres mérites du roman, qui en sus ne s’attarde pas trop sur la genèse de Drakul. Il y a des lieux pour ça.

@ JL

même si J J-J et une poignée d’autres, toujours prompts à saisir la modération pour tronquer la présentation des échanges,

J’espère que vous plaisantez si vous insinuez que j’en appellerais sana cesse à la censure du robot à Passoul, alors que j’en suis la première victime !… Moij, le plus tolérant des hommes de dialogue !…

@ et alii, cette malgache, elle s’appellerait pas Thérèze, par hasard ?

Merci dear Bloom, « mystère » de l’épaisseur des feuilles d’herbe de son ami Walt W.

C’est vrai que l’objet du crime n’est pas très grand, le boug !

Landru devait découper ses victimes en petits morceaux…

https://www.sktv.fr/wp-content/uploads/2011/05/cuisiniere-Landru-540×405.jpg

Oubliée la Pléiade?

Quel gâchis ce blog avec ces commentaires de technicien de surface!

Bon, j’ai un compte Google Drive.

Comment fais-je pour copier le fichier liste de DHH dessus, Renato ?

@ technicien de surface ?

des gens aussi respectab’ que les autres et qui évoquent sans cesse entre eu x le nouveau goncourt dont ils ont tous lu les bonnes feuilles en balayant, ce qui n’est sans doute pas le cas de nb d’erdéliens qui se la pètent, le Q sur leur fauteuilen simili cuir à bouffer leurs pizzas apportées à domicile, pour pas perdre une miette de la série kholanta-mantab’ !

Bon, j’ai un compte Google Drive.

JJJ, il vous faire quelque chose!

( Le bouton mais lequel?)

Ouvrez Drive rose, en haut à gauche cliquez sur « + » pour ouvrir le menu. Cliquez sur « Importer un fichier », choisissez votre fichier Excel dans la boîte de dialogue et validez. Vous pouvez également le faire directement glisser dans l’arborescence Mon Drive en dessous du +

technicien de surface = des bidouilleurs (euses) d’idées et de citations copiés/collés pour occuper l’espace de ce blog.

Vous voyez mieux, JJJ?

G ouvert le menu. G cliqué sur Importer le fichier Liste.

Je ne vois pas où on valide ?

des opérations de la cataracte n’ont rien apporté aux opérés

—

98% réussissent et rendent les gens heureux.Évidemment si on vous préférez vous vocaliser sur les malheureuses 2% chez qui ça a foiré, hein… êtes trop sensib’ aux on-dit des cassandra,, M’enfin, si ça peut conforter vos tendances hypocondriaques, continuez à vous enfumer la vue, on va pas pleurer à vot’plazza…

Derrière la technique de surface, une main, il y a la solidarité et l’amitié, l’entraide, la communication, voire même la communion (comme union)…

Les six pièces de ce présent recueil revêtent, selon moi, une forme de résistance personnelle à la bien-pensance de notre société actuelle. En effet, en des temps où la pensée unique prédomine et où on préfère utiliser le terme de « technicienne de surface » pour femme de ménage, de « personnes à mobilité réduite » pour handicapés et de « séniors » pour vieux, il m’apparaît essentiel de naviguer totalement à contre-courant et d’appeler un chat : un « chat » , et une chatte : une « chatte » …

Si dans l’une de mes pièces, l’un de mes personnages déclare : « J’emmerde le politiquement correct » , c’est qu’il m’apparaît également primordial – en ces temps de formatage généralisé – de dénoncer sans détour cette notion réactionnaire servant à brider l’acte artistique et destinée à gommer les aspérités et les velléités à se singulariser réellement.

Télécharger L’Attentat dans un gruyère – et cinq autres pièces de théâtre livre pdf gratuit

https://sites.google.com/a/jq.books-now.com/en392/9782312043920-24confveGEpioryo38

Renato

G ouvert mon fichier. J’ai un tas de trucs dedans inouïs dont l’Auralité de tout à l’heure.

Un dossier Lotte.

Ce n’est pas moi qui ai mis tout cela dans mon Drive.

Où est-ce que je valide le fichier excel de DHH, please ?

Le + est en bas à droite sur mon écran.

@ Vous voyez mieux, JJJ?

Cessez de me bidouiller la main dans la culotte, SMS… elle est trop moite, et votre bouton reste un peu sec… !

Pas faute de l’avoir asticoté tte la journée, le bouton à la surface, pourtant… 🙂

Correspondance Brancusi Duchamp – Histoire d’une amitié PDF

La discrétion de Brancusi, qui ne s’affichait pas dans les soirées mondaines, préférant accueillir ses amis à son atelier, et celle de Duchamp, qui n’évoquait jamais en public ses liens avec lui, ont fait oublier l’amitié qui les unissait. On savait que Marcel Duchamp avait ouvert au sculpteur roumain les portes du marché de l’art américain, et qu’il y avait trouvé un intérêt financier, mais on ne devinait pas la solide entente qui pouvait exister, en dépit de démarches si différentes, entre ces deux artistes qui ont marqué le XXe siècle.

pour renato

Rien apporté aux opéré s.

Comme les genoux en titane.

Mais la cataracte cela marche mieux comme opération que les genoux.

d’appeler un chat : un « chat » , et une chatte : une « chatte » …

Enfin et alii…l’important est de savoir si rose a résolu son problème. 😉

Il ne s’agit pas de se mettre à penser à propos de l’origine du monde!

@ la solidarité et l’amitié, l’entraide, la communication, voire même la communion

Quelle horreur…, mon biquet !… ça existe encore, ç’a déjà existé, ces affaires-là ?

Mais quelle grâce ce Jouisseur J’en Jette!

@ la solidarité et l’amitié, l’entraide, la communication, voire même la communion (comme union)

-> ça existe encore ces affaires là, mon biké ? Quelle horreur !

j’imagine que ROSE saura trouver un autre problème pour ses amis dévoués avec lesquels elle pourra communiquer sans sommer toute la RDL de plancher pour elle ; ce sera plus facile que de mobiliser l’autre main qui ne m’intéresse d’ailleurs pas davantage qu’une main

ça existe encore ces affaires là, mon biké ? Quelle horreur !

Mais c’est certain, toute cette fausse politesse grasseyante qui pue la flatterie pour se faire croire indispensable.

Pouah!

Trois fois pouah!

Non.

G ouvert le menu

Importé le fichier Liste.

Ne sais pas où cliquer pour valider.

Alors j’ai sept autres fichiers qui se sont partagés mais pas celui-ci.

Je vais y arriver.

Pas ce soir.

Elle est jolie rose!

Rose, vous pouvez le faire glisser dans l’arborescence Mon Drive.

Je crois que lotte est dans les dossier partagés, vous pouvez le mettre dans la corbeille.

Sur le cellulaire le + est en bas à droite, vrai, mais cela ne change rien. Vous cliquez sur le « + » et trouvez une petite flèche, vous cliquez, et ainsi de suite…

Moij crois que le patient et passionnant coaching de RM vers MT va payer un jour ou l’autre, et on bénéficiera tous des 1000 pensées de DHH. J’aurais pas su mieux faire cantat moij… C’est une expérience en direct inédite qui ne peut que réussir, en dépit des esprits (et peaux de) chats grains,

N’accablons pas ceux qui croivent encore à la réussite d’un projet par la solidarité collective… Ils sentent bon… ! n’en déplaise aux malpolis et malédukés de l’rdl ! BONSOIR.

Bien, rose, si vous l’avez importé il doit avoir trouvé sa place dans « Mon Drive ». Sur votre cellulaire vous devriez le trouver en cliquant sur « File ».

C’est quoi un cellulaire ?

Oups ! cellulare vaut portable.

Oh les boulets. J’y crois pas.

Vous boulez dire mobile ?

@C’est quoi un cellulaire ?

Un poème de Verlaine contenu dans le recueil intitulé Cellulairement

Attention, si vous cliquez sur file, ça va filer.

G trouvé files et liste.xls dedans et maintenant Renato maestri ds mon Drive.

Mais pas liste.xls ds mon Drive.

Je réessaie demain.

Bonsoir.

Incidemment, le jeu du ballon prisonnier se pratique dès la maternelle

Enfin, D., téléphones portables !

Breton en tirage sang et or ?

https://larepubliquedeslivres.com/wp-content/uploads/2021/10/440px-Reliure_biblioth%C3%A8que_de_la_Pl%C3%A9iade.jpeg

De Files je l’ai enregistré ds Drive deux fois, il n’apparaît pas.

La seconde Pin on top.

Peut-être que le chargement est long.

Merci de votre patience.

Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again

Oh, the ragman draws circles

Up and down the block

I’d ask him what the matter was

But I know that he don’t talk

And the ladies treat me kindly

And they furnish me with tape

But deep inside my heart

I know I can’t escape

Oh, Mama, can this really be the end

To be stuck inside of Mobile with the

Memphis blues again

Well, Shakespeare, he’s in the alley

With his pointed shoes and his bells

Speaking to some French girl

Who says she knows me well

And I would send a message

To find out if she’s talked

But the post office has been stolen

And the mailbox is locked

Oh, Mama, can this really be the end

To be stuck inside of Mobile

With the Memphis blues again

Mona tried to tell me

To stay away from the train line

She said that all the railroad men

Just drink up your blood like wine

An’ I said, “Oh, I didn’t know that

But then again, there’s only one I’ve met

An’ he just smoked my eyelids

An’ punched my cigarette”

Oh, Mama, can this really be the end

To be stuck inside of Mobile

With the Memphis blues again

Grandpa died last week

And now he’s buried in the rocks

But everybody still talks about how

Badly they were shocked

But me, I expected it to happen

I knew he’d lost control

When I speed built a fire on Main Street

And shot it full of holes

Oh, Mama, can this really be the end

To be stuck inside of Mobile

With the Memphis blues again

Now the senator came down here

Showing ev’ryone his gun

Handing out free tickets

To the wedding of his son

An’ me, I nearly got busted

An’ wouldn’t it be my luck

To get caught without a ticket

And be discovered beneath a truck

Oh, Mama, is this really be the end

To be stuck inside of Mobile

With the Memphis blues again

Now the tea preacher looked so baffled

When I asked him why he dressed

With twenty pounds of headlines

Stapled to his chest

But he cursed me when I proved it to him

Then I whispered and said, “Not even you can hide

You see, you’re just like me

I hope you’re satisfied”

Oh, Mama, can this really be the end

To be stuck inside of Mobile

With the Memphis blues again

Now the rainman gave me two cures

Then he said, “Jump right in”

The one was Texas medicine

The other was just railroad gin

An’ like a fool I mixed them

An’ it strangled up my mind

An’ now people just get uglier

An’ I have no sense of time

Oh, Mama, can this really be the end

To be stuck inside of Mobile

With the Memphis blues again

And when Ruthie says come see her

In her honky-tonk lagoon

Where I can watch her waltz for free

’neath her Panamanian moon

An’ I say, “Aw come on now

You know you knew about my debutante”

An’ she says, “Your debutante just knows what you need

But I know what you want”

Oh, Mama, can this really be the end

To be stuck inside of Mobile

With the Memphis blues again

Now the bricks lay on Grand Street

Where the neon madmen climb

They all fall there so perfectly

It all seems so well timed

An’ here I sit so patiently

Waiting to find out what price

You have to pay to get out of

Going through all these things twice

Oh, Mama, can this really be the end

To be stuck inside of Mobile

With the Memphis blues again

Je n’arrive pas à le faire glisser ds l’arborescence.

Je ne vais pas jeter Lotte. C’est une recette.

Un irremplaçable (mais où en est François Bon de sa biographie ? Et si Passou s’y mettait ? Voilà un enjeu)

https://www.youtube.com/watch?v=gUPifXX0foU

@Jacques Schiffrin affine progressivement son projet assez révolutionnaire qui consiste à faire tenir énormément de texte composé dans un beau caractère Garamond à la confortable lisibilité, dans un format de poche maniable, relié souplement en pleine peau

Format de poche, couverture souple, accessibilité des auteurs … voilà où et avec qui la pléiade a trouvé son prolongement dans les années cinquante

https://www.poetryfoundation.org/poets/lawrence-ferlinghetti

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021, 5h59, 11°, temps calme

La prestigieuse République des Livres devient, sous l’impulsion remarquable de beaucoup de littérateurs mélomanes, nouveaux derviches tourneurs, la République des Limonaires.

La musique qui en jaillit ?

Beaucoup plus de Barbarie que d’Orgues….

Haydn Variations

les canards de barbarie mangent des lézards!

faires corriger les fautes d’autographes par les analphabètes:

https://www.thisiscolossal.com/2021/11/rima-day-sculptures/?mc_cid=1c8a5f07c7&mc_eid=7e7dd5581d

JJJ, vous dites être « tourmenté depuis hier par l’idée que Disraeli aurait été un remarquable écrivain du social en Angleterre », mais pourtant si. Disraeli est un grand méconnu en France, il a été un vrai réformateur social, de type paternaliste certes, et il a largement ouvert le cors électoral. Dans le même temps, il a écrit ses romans « sociaux » (la trilogie) et Tancrède, dans lequel il est question de concilier judaïsme et christianisme. Je pense qu’il était beaucoup plus ouvert aux questions posées par l’industrialisation et ses ravages sur les salariés prolétarisés qu’un Gladstone qui snobait la situation au nom de la croissance et du Progrès, très libéral en fait -et qui semble bien mieux perçu en France que Disraeli. Les deux sont passionnants, à vrai dire, et leur querelle est émaillée de mots extrêmement vachards et drôles.

le corPs électoral

et ALEXIA QUI VEUT DES CORDES! en veux-tu, en voilà!

https://www.thisiscolossal.com/?s=Janaina+Mello+Landini

L’artiste Janaina Mello Landini est brésilienne;je la recommande à CLAUDIO,pardi!

https://morganmushroomwrites.com/2018/03/12/the-dracula-connection-wilde-and-stoker/

« they both fell for the same woman Florence Balcombe who deserves her own article and will get one so I’m just going to skip ahead a little. Suffice to say it was Stoker and Balcombe who married

We don’t know much about Stoker’s life (due to his own Charlotte Brontë style curation), but an overwhelming number of scholars assert his role as a “gay observer” (Schaffer, 1994). This is has something to do with close textual interpretations and some of the more blatant homoeroticism in his most acclaimed work, Dracula, and with writings that have been discovered as part of a recently recovered “Journal ».

sur Wilde et Stoker, quelques réflexions que je ne saurais confirmer, faute d’être bon connaisseur -juste amateur de leurs oeuvres

et je lis les infos de notre temps :

https://www.thisiscolossal.com/?s=Rogan+Brown

Bravo Valerian !… Très clair et profond…, le résumé de tes travaux sur les phénomènes de désistance dans les délinquances de rue…

Utiles surtout pour les profs de l’EN sévissant à l’RDL, mais aussi pour décoincer les vieux Bilger… Faudra se faire à ton look, bien sûr, mais t’es dans le vent… et tes étudiants t’apprécient tel que tu es, ils me l’ont dit… Je te souhaite une bonne journée, si tu passes par là, mais j’en doute…

https://www.cesdip.fr/la-minute-recherche-de-valerian-benazeth/

Bloom, à propos de votre réponse à Phil:

Je n’ai pas lu Shadowplay de J O’Connor, les critiques avaient souvent été enthousiastes mais certaines si peu, je n’avais pas donné suite. Ca vaut le coup?

Son look, JJJ… dans le vent, ne risque rien, vu ce qu’il a sur la tête. Sinon, merci du lien.

@ Redoublant les remarques de L. Bloom, Jibé…, je ne puis qu’être convaincu par vos plaidoyers D’israéliens ( 🙂 …

Encore une œillère qui me tombe… donc, merci bien à vous,

Une bonne journée de repos,

Autant dans la foulée faire de la pub à mon autre collègue de l’EHESS, Liora Israël…

http://www.cmh.ens.fr/Israel-Liora

Connaissez vous ses travaux ?… Elle vient de publier un remarquable bouquin d’histoire sur les engagements de juristes à gauche dans les années 70…, une saga à laquelle je m’honore d’avoir un brin participé (sinon au cœur, du moins en proche périphérie)…

C’est là qu’on mesure avoir pris un coup de vieux… sentir qu’on a fait partie d’une histoire socio-politique idéalisée à jamais disparue, sauf, heureusement de la mémoire de quelques-un.es soucieux de la réinterroger en la remettant au contexte de l’époque…

Bàv, erdélien.nes philosémites, ouvert.es à la fibre historienne !

Edouard Manet. Femme lisant. 1881. Stedelijk Museum, Amsterdam

Bonjour!

Pourquoi Manet?

Pour son étrangeté d’abord : une femme seule, au café, avec en plus un verre d’alcool ? Pas normal du tout au XIXème… Une prostituée alors ? Ca ne colle pas avec l’habillement si strict.

Et bien sûr pour l’usage du noir, un noir profond qui explose face au blanc du papier journal et au gris beige du décor du fond, à peine esquissé. Pour ce cadrage aussi qui justement néglige l’arrière-plan, nie toute profondeur, en se concentrant sur la lectrice et elle seule.

Disraëli a enseigné aux angliches la diplomatie du cigare, expulsion de volutes pour aveugler l’autre en face qui finit par bégayer. A chacun son added value. Y a t il une updated version du journal de Stoker, dear jibé ? Sa diablesse de femme voulait tout détruire, comme celle de Gide, elle a bien muselé Murnau qui s’est rabattu sur Nosferatu, renvoyé aujourd’hui dans le miroir de la Hongrie par Zemmour. Voilà du pilpoul de compétition pour le sabbat d’etalii. Amen.

Pilpool loyer, t’as ton cellulaire ou quoi?

oulipop for baobabaggy days

connaissez-vous le Bored Ape Yacht Club?

Comment quatre novices de la NFT ont créé un écosystème d’un milliard de dollars de singes de dessins animés

Bored Ape Yacht Club est devenu des rock stars d’Internet en créant des NFT de simiens grungy qui ne sont pas que des images virales – ce sont des billets pour un tout nouveau style de vie

https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/bayc-bored-ape-yacht-club-nft-interview-1250461/

Pilpool à LIverpool,hopefull!

https://www.sudouest.fr/rochefort-le-pont-transbordeur-honore-par-le-ministere-de-l-economie-6836883.php

Connaissez-vous le pont transbordeur de Rochefort s/Mer, jzmn ? j’vous en recommande la visite, si un jour vous passez par chez nous, en souvenir des demoiselles. Bàv,

Laissez-vous conduire par le léZard en Marcel dans les fonds et les tréfonds du faubourg Saint-Germain : richesse et décadence assurée !

JAPON :

Yasukawa Yuka poursuit l’exploration des problèmes de société des femmes dans « Nighthawk » du festival de Tokyo

https://variety.com/2021/film/asia/nighthawk-director-yasukawa-yuka-1235105656/

Amériques :

nighthawk:

https://blog.artsper.com/wp-content/uploads/2019/06/Nighthawkss-644×429.jpeg

Pour mesurer les effets du temps qui passe :

Congo jazz, (1930)

https://www.youtube.com/watch?v=qUm9oeQA2IQ

@ jjj

Un tantinet méchant, de temps en temps, le sage de la Charente, vous assure pourtant que le problème entre Z.C. et Honoré n’a jamais été celui de coucher ensemble. Mme Carraud était tout sauf que allumeuse, elle était une véritable amie.

Rappellez vous que je suis italienne, donc forcément sujette à des défauts insurmontables. Rose Delair, qui est-elle. Je passai mes étés à Vulcano, en Sicile. Suis restée très inflammable.

Bien à moi.

Le temps passe et il s’en va…

https://www.jailu.com/le-journal-perdu-de-bram-stoker/9782290057650

Le journal, les notes de Bram Stoker, Phil. Vous pouvez feuilletez quelques pages sur ce site

Sans le passage par Bach :

JJJ, je connais Liora Israël pour des travaux qu’elle a menés ou auxquels elle a participé sur Bourdieu.

Vous pouvez être sûr que je vais aller voir de près son livre sur les juristes dans la société des années 70!

L’Église de France se retrouve à Lourdes : les escrocs se rencontrent dans l’un des lieux emblématiques de l’escroquerie (« Il y a les crétins qui ont vu la Vierge et il y a les crétins qui achètent la Vierge au crétins qui l’ont vue »).

Bonne journée.

Cela sera retenu contre vous lors du Jugement Dernier, renato.

Ben dis donc, Jazzi, la décadence c’est dans le XVIème qu’il faut aller la chercher plutôt que dans le Faubourg Saint-Germain.

Thank you, dear jibé, you made my day.

et alii dit: à

L’artiste Janaina Mello Landini est brésilienne;je la recommande à CLAUDIO,pardi!

très très intéressantes, ces deux pages de Colossal, captivants, ces artistes

merci

Carlo Zinelli• Crédits : Gustavo Giacosa

Non au Bach à table!

Non au Bach à sable aussi!

Et que dire du Bach tellement bacchanale!

oui, renato:

Lourdes – Histoires d’eau (Collection « Pierre Ballouhey »)

Assouline Pierre

God: An Anatomy cartographie méticuleusement l’anatomie du corps de Dieu sur 20 chapitres, ainsi qu’une autopsie dans un épilogue.

L’auteur principal de l’étude, Joshua Conrad Jackson ,

https://hyperallergic.com/688589/what-does-god-even-look-like/?utm_medium=email&utm_campaign=W110621&utm_content=W110621+CID_9f53207cb0c5214ba317ddee70cb9792&utm_source=hn&utm_term=What%20Does%20God%20Even%20Look%20Like

« Et que dire du Bach tellement bacchanale! »

exactement ce qu’a dû se dire l’ami Heitor :

Deux films sinon rien, vous dit le léZard !

(le second est fait pour rose…)

monet, opéré de la cataracte:

https://www.beauxarts.com/grand-format/monet-van-gogh-rembrandt-quand-les-peintres-ny-voient-plus-clair/

l’ami Heitor qui n’est-ce pas est sans doute et ce n’est pas l’ami Claudio qui me contredira sur ce point il va sans dire et sans virgule le plus grand compositeur brésilien n’est-ce pas dans la mesure où il a su mieux que quiconque et tous les autres inclus faire le lien si difficile n’est-ce pas entre la low music popu et la high et bourge music il va sans dire et sans virgule n’est-ce pas :

@ Un tantinet méchant,

non non, just’un peu takin… J’ignorais vos origines siciliennes, wanina… Voulez-vous qu’on aille revisiter la crypte des Capucins, on dit qu’il s’y passe des choses érotiques incroyables !… A moins qu’on fasse retour à la recherche de Goliarda, à Positano… Elle y connut des amours tumultueuses… Madame Carraud ne les eut jamais admises… Bàv, (pas Rose Delair ni Suzy, Laure Adler (Laura Delair ou Laure a de l’air, elle n’en manque pas) était le pseudo d’une internaute des temps jadis)… Elle vous ressemblait un brin, mais après vérification, elle était allemande ou hollandaise…

Ne me croyez pas le sage… Alexiage, plutôt du genre volage, gonflant mon ramage pour un morceau de fromage, et j’enrage dans mon garage de n’en recevoir qu’outrages au lieu d’hommages… Un brin de saxifrages pour tout voilage et plumage, je ne fais plus mon âge…

Bàv,

je ne fais plus mon âge…

dégage!

car n’est-ce pas la musique baroque en général et Bach en particulier sont si présents dans la musique populaire sud américaine du fait de l’eur processus de christianisation qui les a fait passer du statut de païen à celui ide bon catholique on y trouve nombre et quantité de chorale dans le plus petit village du Mexique à la Patagonie en passant la Mazone et j’en passe et le meilleur exemple outre bien sûr l’ami Heitor que Claudio connait comme le fond de sa poche on ne peut bien sûr pas ignorer l’ami Agustin qui connaissait Bach comme sa poche n’est-ce pas et cela va bien sûr sans dire ! :

un jour, vous me direz qui vous êtes, jibé, nous avons tant de connaissances communes…, si ça se trouve, nous nous sommes déjà croisés ou rencontrés à Lyon, Dijon ou St Etienne… A Londres, non, impossible !… ou à Paris, bien plus certainement, (à la LDH ou à la Licra, du temps de Madeleine Rebérioux ? I presume)… Bàv… !

Mika Ninagawa est née en 1972 et a débuté sa carrière au milieu des années 1990 en tant que « photographe girly » à Tokyo, une appellation employée au Japon pour qualifier toute une génération de jeunes femmes photographes qui se sont employées à documenter leur propre vie et l’évolution générationnelle de leur environnement. Mais rapidement, elle s’est employée à sortir de ce carcan, pour développer son propre langage visuel.

En 2006, elle réalise son premier film « Sakuran », bourré de scènes tableaux, qui retrace la vie d’une courtisane qui est devenue légende – Higurashi – dans le quartier des plaisirs et du divertissement de la capitale Edo, l’ancienne Tokyo. Son deuxième film, « Helter Skelter » , est un succès retentissant. C’est une forme d’auto critique, puisqu’il met en abîme les dessous factices du milieu de la mode selon elle ; c’est le film le plus recherché sur le web en 2013. Sa photographie a quant à elle été primée maintes fois, elle a notamment reçu le « Kimura Ihei Photography Award », la récompense la plus prestigieuse au Japon. Son exposition personnelle « Mika Ninagawa: Fleurs terrestres, couleurs célestes » a enregistré le taux de participation le plus élevé de l’histoire de l’exposition photographique au Japon. Elle a aussi mis en scène l’actrice Chiaki Kuriyama – connue pour son rôle de « Gogo Yubari » dans le film « Kill Bill: Vol. I » ou pour celui dans « Battle Royale » – en tant que

https://gaijinparis.com/fr/blog/22_mika-ninagawa-un-monde-sature.html

ferme ta gueule pouffiasse qu’il dirait greubou.

la video sur Mika:

https://gaijinparis.com/fr/blog/22_mika-ninagawa-un-monde-sature.html

Laura Delair était un vieux monsieur facétieux, qui nous a récemment quitté, JJJ…

« si ça se trouve, nous nous sommes déjà croisés ou rencontrés à Lyon, Dijon ou St Etienne »

»

yesss cendoute den un shaix chope poure hacheté dé lhivres cauchon et un gode 5 turcs pour terezoune qui dirè greubou.

« Laura Delair était un vieux monsieur facétieux »

hôtesse à air france ?

« Laura Delair était un vieux monsieur facétieux »

tu confonds pas avec Laure Adler ?

ab bon ? Il nous a quitté définitivement ?… Vous voulez dire quoi au juste,jzmn ?… dans le clash d’avion de l’Anomalie ?

la phonétic nous joue détour nous qui croyions que notre amour avait une santé Defferre qui dirait Gaston.

« Il nous a quitté définitivement ? »

quand on meurt on ne quitte pas les vivants définitivement, mais que temporairement : on se retrouve tous au Ciel qui dirait dédé.

Il y a un Quarto où sont regroupes divers romans autour de Lourdes et de ses miracles avec notamment un roman de Zola ,parfaitement ridicule (comme d’ailleurs certaines de ses oeuvres oubliées comme son evangile en trois tomes dont l’un est un roman poussif demarquant l’affaire dreyfus en drame villageois

d’ailleurs c’est la grande différence entre le christianisme et le judaïsme n’est-pas en ce sens que ce dernier n’a pas pour vocation de consoler les gens ni de les réconforter en leur faisant croire qu’ils auront droit à une vie éternelle en ce sens n’est-ce pas on peut dire que le judaïsme est une religion essentiellement portée vers l’immanence des choses alors que le christianisme relève plus de la transcendance ou pour le dire autrement nous pourrions dire que le christianisme est au judaïsme ce que Platon est à Aristote et c’est bien pour cette raison que le christianisme n’aurait jamais pu faire naitre des Spinoza des Freud ou des Karl Marx !

n’est-ce pas…

Récemment, j’ai lu « Le Pur et l’Impur » de Colette. C’est de la bonne littérature, sincère et sensible. Je me demande comment les homos aujourd’hui considèrent ce livre, et si, du reste, ils l’ont même lu. Ou bien si tout ce qui touche à la littérature fin de siècle (fin XIXe-debut XXe) les ennuie. Jazzi vous saurez peut-être me répondre, vous qui vous passionnez pour la culture — en en rajoutant souvent un peu trop, je dois dire, avec votre blog pour touristes en perdition…

parce que la consolation de la vie éternelle ne vient pas du fait de vivre éternellement mais d’avoir la possibilité miraculeuse de retrouver après sa mort des êtres chers, ces proches que l’on a tant aimés et que l’on a perdus de son vivant, et ça c’est la plus belle des consolations, que même que c’est juste dommage que ce soit pas vrai parce que ce serait le super pied !

@ jjj

Très attachant, votre vortex en « age », taquin donc.

Mais non, pas sicilienne du tout, nord, le grand nord, passais vacances à Vulcano, o les beaux jours.Vous déplacer si loin, bronzer malgré peau très blanche, entendre le bruit des vagues jour et nuit, manger des inoubliables mets exotiques, visiter en bateau tout le visitable….Enfin, le bonheur en un seul tome, avec Renato, mon mari . La plage ouverte à tout le monde offrait des spectacles marrants, le Sud est baroque, et donc, ajoute toujours un détail époustouflant à l’ensemble, un petit quelque chose inutile, habille les enfants comme des princes du sang et les nourrit comme s’ils sortaient de prison. La plage de l’hotel était impéccable et ennuieuse à périr. La terrasse sur la mer, belle le soir. Les Allemandes respectables,les Danois danceurs classiques nous offraient une « Valse Triste », et tout celà avec force jasmins dans le jardin.Pardonnez-moi le lyrisme, merci pour votre réponse.

Une équipe de scientifiques internationaux a découvert d’anciennes empreintes de mains et de pieds qui pourraient bouleverser notre compréhension de l’art rupestre ancien.

Les experts estiment que les impressions identifiées près du village de Quesang sur le plateau tibétain datent de 169 000 à 226 000 ans. Cela en ferait, de loin, les premiers exemples connus d’art pariétal (plus communément appelé « art rupestre »). De plus, disent-ils, ces œuvres ont été créées par des enfants.

La découverte, publiée ce mois-ci dans Science Bulletin , a été faite par un groupe comprenant David D. Zhang de l’Université de Guangzhou et Matthew Bennett de l’Université de Bournemouth. Ils écrivent que les empreintes des mains et des pieds « semblent avoir été intentionnellement placées sur la surface d’une unité de travertin doux ».

Le travertin a été déposé par l’eau d’une source chaude désormais inactive; comme le travertin se lithifiait, ou se transformait en pierre, il conservait les traces de petites empreintes de mains et de pieds .

Sur la base de la taille des traces, les scientifiques pensent que deux individus étaient impliqués et qu’il s’agissait probablement d’enfants. « Nous interprétons cet événement comme un acte artistique délibéré qui a créé une œuvre d’art pariétal », déclare le journal.

Avant la découverte récente, les plus anciens exemples connus de mains utilisées comme pochoirs dans les peintures rupestres, selon les auteurs, remontent à environ 40 000 ans. (Ces exemples se trouvent en Indonésie et en Espagne.) La découverte récente a 180 000 ans de plus que cela.

@ v… Ne nous dites pas que vous seriez Madame Maestri, quand même !… Je vous trouve une sensibilité bien durassienne, du genre à retrouver dans la chaleur des petits chevaux ailés étrusques de Fiesole… merci pour ce rappel aux sources… et Bonne chance !…

quand on meurt on ne quitte pas les vivants définitivement, mais que temporairement : on se retrouve tous au Ciel

on ne me donna rien à croire de cet ordre lorsque j’étais jeune :tout simplement, je ne comprenais pas et depuis, j’ai accepté que les êtres vivants (pas seulement humains)sont mortels; ce n’est pas sans certaine douleur à la pensée de personnes que je ne reverrai jamais, et sans en avoir une quelconque consolation, même si je me trouve des « raisons »

@ Damien D et Charlottte… . J’ai lu le pur et l’impur, figurez vous… chez Sophie P., à Dijon il y a quelques années, après une excursion avec elle à St Sauveur en Puisaye… J’avais trouvé sa voix qui résonnait entre les murs de sa maison natale parfaitement ridicule, altière et rocailleuse comme c’est pas permis… Elle disait reconnaître les pédérastes ou invertis à cent lieues, ce qui ne la gênait point du tout, bien au contraire, elle en avait beaucoup d’amis, mais ne désirait point coucher avec… Elle s’abritait plutôt derrière les plaisirs physiques des gomorrhéennes de Proust, bien qu’elle ne reprît pas ce terme à son compte… Pourmapar, je l’ai toujours trouvée politiquement réactionnaire, et me suis toujours demandé la nature du dialogue qu’elle aurait pu entretenir avec Beauvoir en 49… Il aurait d’ailleurs été amusant d’en trousser une fiction, si elles étaient tombées chacune d’accord pour s’admettre bisexuelles… Colette avait certes une jolie sensibilité animalière, mais en dehors de ça… On dit qu’elle aura marqué la littérature plus durablement que Simone. C’est possible, et A. Compagnon lui a rendu un bel hommage cet été, ce qui me l’a rendue plus sympathique, car elle y apparaissait beaucoup plus complexe et nuancées que je l’eusse imaginée… Cela dit, hein… Je ne suis toujours pas convaincu totalement que l’une ou l’autre ait compris quoi que ces soit aux sodomites de Proust… Ainsi, quelle valeur accorder au « Pur et à l’impur » sur le plan des idées et des hiérarchies sexuelles ?… Pas très marquante, je crois, et en tout cas terriblement datée, même si à l’époque on pût croire à une prise de position audacieuse et à contre courant .

Bàv,

De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou est un essai de l’anthropologue britannique Mary Douglas paru en 1966 sous le titre anglais originel Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo.

En 1991, The Times Literary Supplement classe cet ouvrage parmi les cent essais les plus influents publiés depuis 19451.

Diverses idées de pureté : matérielle, esthétique

10Dans ce contexte provocateur, dans lequel nous allons à l’encontre des idées habituelles des chercheurs, je salue la publication d’un volume consacré à la pureté du corps car il attire l’attention sur la diversité des idées qu’on peut rassembler sous ce thème. Ce dossier permet de mettre au jour quelques-uns des paradoxes et des conflits qui les opposent. Tout d’abord, cette série d’essais met en lumière le fait que l’idée d’un corps pur ne peut pas dériver du sens physique ou matériel du mot pureté. Dans les lignes qui suivent, je vais dresser un tableau impressionniste des idées européennes actuelles sur la pureté. Il apparaît rapidement qu’elles ne se recouvrent pas les unes les autres. Quand on regarde de près, comme ici, la diversité de ses utilisations, que ce soit dans le langage religieux, esthétique, médical ou alimentaire, on constate que le mot « pureté » est loin d’avoir un sens clair. Vous pouvez l’utiliser n’importe comment, seuls le contexte et les connaissances implicitement partagées lui donnent une signification précise. Même si de vagues liens métaphoriques se croisent et s’entrecroisent dans le langage courant, ce concept n’a aucune racine ou origine claire qui puisse en expliquer les usages spécifiques.

https://journals.openedition.org/terrain/3131?gathStatIcon=true&lang=en

« Ainsi, quelle valeur accorder au « Pur et à l’impur » sur le plan des idées et des hiérarchies sexuelles ? »

cher Bàv, c’est, ma foi, une très belle réflexion dont vous nous faites part icite, je comprends tout à fait ce que vous voulez exprimer par là, le pur… l’impur…, pour tout vous dire j’ai connu, moi aussi, une Sophie P. autrefois, mais ce ne doit pas être la même, car la mienne était… comment dire ?

« quelle valeur accorder au « Pur et à l’impur » sur le plan des idées »

cher Bàv, avez-vous la « critique de la raison impure » d’Emmanuelle Kant ? et la « vie sexuel d’Emmanuel (son frère) » de l’éminent philosophe Jean-Baptiste Botul loué par un non moins éminent philosophe Bernard Henri Emmanuel Levynaze ?

abreuve nos s…

c’est du bourgogne ,pur,parce que l’eau donne des grenouilles!

« quelle valeur accorder au « Pur et à l’impur » sur le plan des idées »

j’espère que greubou va passer dans le coin : c’est le seul capable icite de répondre à ce genre de question.

« la vie sexuel »

désolé j’ai toujours eu du mal avec la sexualité des adjectifs, je les préfère « transgenre ».

respecter les genres « masculin » « féminin » dans le langage ça a forcément un impact sociétal, d’où l’avance des pays anglo saxons sur les pays latins en ce domaine !

« l’idée d’un corps pur ne peut pas dériver du sens physique ou matériel du mot pureté. »

alors ça y’a pas besoin d’avoir un doctorat en physique des matériaux ou en cristallographie pour savoir qu’une idée pure c’est pas vraiment la même chose qu’un matériau pur.

pas plus que l’eau de Lourdes ne permet de fabriquer une bombe atomique !

« le mot « pureté » est loin d’avoir un sens clair. »

pas plus ni moins que le mot « clarté » puisse avoir un sens « pur ».

sinon on pourrait d’une personne qui n’a pas les idées claires qu’il est un esprit impur ce qui serait une hérésie sur un plan strictement sacerdotal !

ta gueule keupu !

épatoulu… hein, pukt… ! de Cripure de la raison tique, juste le roman de Guilloux… mais à la fin, il se suicide… Tout monde peut pas en faire autant, hélas, TGK !… Il faudrait retrouver Sophie, qui sait si c pas la même ?… Elle avait le don pour toujours tomber sur des taches… Tchinz !

« j’ai connu, moi aussi, une Sophie P. autrefois, mais ce ne doit pas être la même, car la mienne était… comment dire ? »

respectueuse, peut-être ?

Ca vaut le coup?

Roman délassant, Jibé. Parfait pour les longues soirées d’hiver, lorsque les statues quittent leur socle et s’en vont commettre quelques meurtres bien « gore ». L’anglais y est d’une richesse lexicale exceptionnelle, qui aurait comblé G. Steiner.

Renoue avec la veine de Star of the Sea.

Les Irlandais n’en auront jamais fini avec les histoires et l’Histoire.

« (…) Competence with pain,

Coherent miseries, a bite and sup,

We hug our little destiny again. »

Seamus Heaney, Whatever You Say, Say Nothing, ‘North’ (1975)

« respectueuse, peut-être ? »

tout à fait jazzman, même que c’était du temps où je jouais d’la guitar avec mon chapeau, j’la voyais ki dançait essa donnè l’tournis qui dirait bàv un coup de pastaga derrière les oreilles :

JJJ, « si ça se trouve, nous nous sommes déjà croisés », oui je le pense aussi, c’est un tout petit monde, comme dirait David Lodge, que celui des universitaires, profs et chercheurs et je ne suis qu’un poil plus jeune que vous.

@bàv j’ai oublié si tu veux les paroles pour chanter :

‘Tit galop, ‘tit galop pour Mamou

J’ai vendu mon ‘tit mulet pour 15 sous

J’ai acheté du Candi rouge pour les ‘tits

Du sucre et du café pour les vieux

‘Tit galop, ‘tit galop pour Mamou

J’ai vendu mon ‘tit wagon pour 15 sous

J’ai acheté du Candi rouge pour les ‘tits

Un yard de ruban pour la vieille

PUCK?moi, je ne dis pas qu’elle dansait, je suis pur-wrist ;je dis qu’elle dervischait !

En Afghanistan, des femmes pratiquent le Sama, danse soufie réservée aux hommes

https://www.youtube.com/watch?v=BSqs6QK6SA0

Je vous ai peut-être croisé Bloom, aussi, et pas forcément en France, on a des librairies en commun, je l’ai noté au moins deux fois.

Fameux raconteurs, les Irlandais, ça oui, et cette manière lyrique au bord des larmes et du rire, mais retenu quand même, d’incarner leur terre et leur passé!

Bloom: « Renoue avec la veine de Star of the Sea »

voilà qui suffit à me convaincre de le lire. Star of the sea, quel souvenir!!!

Goya exposé dans toute sa diversité à Bâle :

https://www.letemps.ch/culture/goya-expose-toute-diversite-bale.

cette manière lyrique au bord des larmes et du rire, mais retenu quand même, d’incarner leur terre et leur passé!

..non mais quel troudbale exposé..plus circonstancié que rénateau..par hanticipation qu’il dirait grün

keupu reste le plus con du monde néanmoins..il est sous pot belge..et crème de jéruzalème

Jazzi vous saurez peut-être me répondre, vous qui vous passionnez pour la culture — en en rajoutant souvent un peu trop, je dois dire, avec votre blog pour touristes en perdition…

quand damien sessait à causer aux pédés on scroirait dans un fime année 50

à la LDH ou à la Licra

souvent y’a jicé au bar..saucssonnant et disant entre ses 51..’sans moi les femmes auraient pas d’avnir’

Thank you, dear jibé, you made my day.

un jour..ça sra la night qu’il dirait baroz prés d’un lac hendormi

Laissez-vous conduire par le léZard en Marcel dans les fonds et les tréfonds du faubourg Saint-Germain

faut dire que lui quand qu’y cause aux hétéros on scroirait dans les années 30..

@quand damien sessait à causer aux pédés on scroirait dans un fime année 50

Ah, Nimier directeur de la collection de Poche ; bien avant le docteur éponyme d’outre-Quiévrain. On avance, avec ou sans pot belge mais pas sans mal qu’il dirait Monsieur Decoin, son verre de mousseux en main

(malgré le pass de complaisance, pour ne pas dire contrefait, de dirphilou, la foule devant le Drouant était plutôt clairsemée cette année, non ? Où sont les Porsche des années 70 qui se pressaient devant le balcon ?)

Le boug a retrouvé son quart d’heure de lucidité !

» Si tu te regardes d’un œil, ferme l’autre. »

» Ne t’attends jamais. »

Mourmansk.

Euh, Jazzi, ne sériez-vous pas plus fleur bleue que ce que je suis ?

Mmmhhhh ?

Renato

J’ai fait la moitié du boulot sur Google drive, ce soir break.

Bises

Entre ses 51.

Quels grands pieds ! Berthe n’a qu’à bien se tenir.

« Compartiment n°5 » n’est pas vraiment une romance, rose !

Pesquet rentre demain. Un buzz d’enfer des médias. Ne croyez pas tout ce qu’on vous raconte sur l’espace. Ces missions coûtent très cher et on des retombées scientifiques très limitées. Les nations veulent y participer surtout pour marquer le coup, prendre leur place ou ne pas la perdre.

Nous n’irons pas sur Mars au 21ème siècle ni encore au 22ème d’ailleurs. Je vous l’affirme. Certainement pas avec les moyens de propulsion actuels et les temps de voyage qui en découlent. La solution existe mais elle noys est interdite par le système de contrôle. A juste titre d’ailleurs. J’adhère au principe de cette interdiction qui peut durer encore quelques siècles. Ne vous faites pas embobiner par tout ce cinéma spatial qui dissimule la réalité que vous devez connaître : nous sommes des nains scientifiques et technologiques et non seulement l’espace nous est interdit mais il ne nous appartient pas.

La guerre des étoiles, ça eût payé qu’il a dit Gorby chez pizza hut en boucle sur mtv, jadis

@zemour de La Télé et ses jeunes converties

Chez Christelbouquine, Joseph Kessel.

Un grand qui sort de l’ombre.

https://www.instagram.com/p/CV2wNZXKZdF/?utm_medium=copy_link

D.

La terre non plus ne nous appartient pas et il faut voir ce qu’on en fait.🙈

Sur l’eau benite.

renato dit: à

L’Église de France se retrouve à Lourdes : les escrocs se rencontrent dans l’un des lieux emblématiques de l’escroquerie (« Il y a les crétins qui ont vu la Vierge et il y a les crétins qui achètent la Vierge au crétins qui l’ont vue »).

Bonne journée

Que d’eaux, que d’eaux !

Vous avez donc importé le doc dans Drive, rose ?

Bon, certains vont aux eaux pour se soigner, rose, moi par exemple,

Cela dit, je ne savais pas que le viol d’enfants se lave avec l’eau ou qu’il suffit de demander pardon dans une ville d’eau pour qu’on pose une pierre sur le crime. Il est vrai que le monothéistes sont particulièrement arrogants, il faudrait néanmoins qu’il apprennent à mettre des limites à leur indécence.

Incidemment : L’activiste afghane Frozan Safi tuée, elle était portée disparue depuis deux semaines.

Non Renato.

Je ne vois pas -supra- où a été fait le lien entre les viols d’enfants et prendre les eaux.

Ou les perdre.

Ce n’est pourtant pas cabalistique, rose !

Le plus beau jardin de Paris !

https://www.arte.tv/fr/videos/075175-000-F/eternel-jardin-le-cimetiere-du-pere-lachaise/

se soigner:

https://artdesigntendance.com/art-contemporain/la-loi-des-series/?cookie-state-change=1636274677357

bonne journée

Attention au Père Lachaise, Jazzi. Il n’y a pas pire endroit pour se choper des entités vampiriques d’énergie, avec dans certains cas au final une possession partielle ou totale.

Un peu d’eau bénite et une gousse d’ail, D. et les vampires peuvent aller se rhabiller !

On peut observer d’intéressantes familles de chauves souris au Père-Lachaise…

Vinciane Despret (dans HABITER EN OISEAU, Actes Sud/mondes sauvages, 2019) conteste le paradigme enraciné des éthologues (genre K. Lorenz) pour qui la défense du territoire chez les animaux comme chez les oiseaux serait la principale clé de lecture de leurs comportements généraux. Elle égratigne un brin les M. Serres ou Z. Bauman (voire G. Deleuze) pour lesquels la nature serait muette, « lorsque la seule manière de la convoquer, comme ils le font, serait de la rendre mutique ». Elle leur reproche en effet d’interpréter le monde sans grand souci de contrôler leur anthropomorphisme (pour ne pas dire leur ‘narcissisme anthropomorphique’)…

Vinciane estime devoir « déterritorialiser la notion de territoire », de « défaire un agencement » (à la manière sociologique rénovée d’un B. Latour). Y voir plutôt des espaces d’habitation à affectivités variables, où « les oiseaux socialisent les humains », en rendant sensibles ces derniers à la manière dont ils habitent des milieux assemblés selon des intensités variables… La rupture épistémologique est indéniable, reconnaissons-le, mais peut-être pas encore facile à admettre au vu de nos réflexes « naturalistes » de penser le monde avec la glose qui nous précède et nous conditionne encore… Certes, prévient-elle, au sujet des oiseaux…, leurs chants, parades, gonflements de plumes, ou simulacres d’attaques peuvent être considérés comme des postures de menaces (chasser un intrus, par exemple), mais très loin s’en faudrait. Gagner un conflit dans la lutte pour l’appropriation ou la défense d’un territoire conquis reste une clé de lecture largement insuffisante de leur être au monde… En s’appuyant sur de multiples travaux d’observations d’ornithologues hétérodoxes (ou qui prennent du moins leur temps et ne cherchent pas à unifier d’emblée leurs observation dans une explication définitive), Vinciane montre que maints oiseaux peuvent obliger un résident congénère à concéder une parcelle sur l’espace déjà occupé… Elle multiplie les exemples de telles concessions aviaires… Et déduit que la plupart des oiseaux auraient surtout besoin d’être les uns près des autres (cf. le troublant exemple de la dépendance des roitelets aux mésanges)… Dans cette perspective, le « territoire » pourrait bien alors être plus sûrement des lieux de réorganisation des « fonctions agressives » par des « fonctions expressives ». Par exemple, un lieu où ce ne serait pas tant l’oieau qui chanterait le mieux et séduirait le plus qui dominerait le territoire… Ce qui s’échangerait entre les différents oiseaux chanteurs serait plutôt des formes d’exhibitions, ou dit autrement, des « stimulations sociales entre oiseaux voisins ». Les territoires de coprésence demanderaient en somme aux humains plutôt à être conçus et perçus comme des lieux de sécurité ET des frontières ouvertes permettant aux oiseaux de « sortir d’eux-mêmes »… Elle veut montrer, au sujet de leurs manières d’habiter des territoires que LE territoire serait un phénomène écologique de la polyphonie, bien plutôt qu’un domaine strictement comportemental… Et de préciser enfin, « des espaces où se redessineraient en permanence des réseaux de territorialités sonores » (un Phonocène)…

Oui, les oiseaux nous mettent en émoi, et la généreuse et humble Vinciane, elel-même gagnée par l’émotion : « ils mettent la création en état de grâce »… Seul le rouge-gorge résiste encore à toute analyse et hypothèse. Pas d’autre choix pour le moment que de lui laisser le dernier mot, c’est-à-dire de le laisser chanter seul, après les autres, et sans eux.

Bon dimanche à tous.tes, (7.11.21 @10.25)

Avez-vous dit Parade ?

https://lesempio.blogspot.com/2010/10/cocteau-picasso-satie-parade.html

DHH, Zola devient un romancier idiot à partir du moment ou il couche avec sa bonne. L’exemple le plus fameux en est la transposition de ces amours ancillaires dans le Docteur Pascal, qui achève à tous les sens du terme les Rougon-Macquart. Ce qui suit est de l’ordre du syndrome de Tolstoi vieillissant. On se veut le promoteur d’un messianisme désincarné et régénérateur. Sauf que Tolstoi s’appuyait sur quelque chose. Zola n’a que des vertus Justice, Fécondité, etc, à proposer. Par des moyens différents, il retrouve l’impasse de Comte, athée mais créateur d’une religion, en l’occurrence le positivisme religieux dont bon sait le succès au Brésil….

Puck, Villa-Lobos est un compositeur à la dimension du Brésil….Et il se dirige très bien lui-même. Au delà des fresques symphoniques, ne pas oublier le chambriste des quatuors, plus rarement donnés.

1348

commentaires