Débattre de la fin du « Débat »

Au fond, si l’histoire des idées devait retenir la revue Le Débat pour l’inscrire à une date sur la frise de notre histoire culturelle, ce n’est pas tant celle de sa naissance que celle de sa mort qui devrait être retenue. Après tout, quand une nouvelle revue apparaît, elle n’est riche que d’annonces, de projets, de promesses, et on ignore ce qu’on y gagnera ; mais lorsqu’elle met la clef sous la porte quarante ans après l’avoir ouverte, on sait ce qu’on perd.

En fait, les deux phénomènes qui signent la mort du Débat, avec la parution de son dernier numéro sous forme de bilan, avaient fait leur apparition il y a près de vingt ans déjà. L’un est purement intellectuel : la publication en 2002 du pamphlet de Daniel Lindenberg Le rappel à l’ordre : enquête sur les nouveaux réactionnaires (Seuil, 2002) dont les importants effets médiatiques se sont traduits par la difficulté croissante, sinon l’impossibilité, de dialoguer avec certains intellectuels dès lors qu’on les censure en les disqualifiant d’emblée dans un bel élan d’intolérance. L’autre relève de l’anthropologie des techniques : le numérique, les réseaux sociaux, les sites ont ringardisé le principe même de la revue d’antan, celle dont on disait qu’elle était le laboratoire des idées de demain. Désormais, c’est en ligne que ça se passe et nulle part ailleurs. On s’adapte ou on arrête, marche ou crève.

Le débat sur la fin du Débat offre un formidable tableau, un terrible précipité et un accablant révélateur des maux qui rongent notre vie intellectuelle -et le faux procès (dérive droitière, oubli de la question sociale etc) que certains lui intentent pour expliquer son jet de l’éponge en est une risible illustration ; les mêmes jugent que cette interruption volontaire de publication est un non-événement qui ne mérite pas débat. Un jour les historiens feront leur miel de ce terreau d’archives (des milliers de textes d’analyses et de réflexions contradictoires dans les domaines littéraire, politique, économique, artistique, historique, sociologique, philosophique etc un certain nombre ici en accès libre) lorsqu’il s’agira de restituer l’esprit, les arguments et les sensibilités des échanges d’idées du demi-siècle échu. Ils prendront la mesure de ce qui a paradoxalement disparu à une époque où les gens n’ont de cesse d’« échanger », intransitivement et sans interlocuteur défini, comme si seul importait le principe et non le contenu. J’échange, donc je suis ! Les forums en ligne débordent de cette exigence permanente d’un universel bavardage.

On n’a jamais raison tout seul. Nous ne sommes rien lorsque nous ne frottons pas notre intelligence à celle des autres. Dans « Fête de paix », l’un de ses Hymnes, le poète Hölderlin évoquait « l’entretien que nous sommes », ce dialogue ininterrompu entre les hommes dans le fol espoir que « bientôt nous serons chant ». La disparition du Débat, l’un des rares lieux où s’exprimait tout et son contraire, nous éloigne de cette perspective enchantée. La conversation devrait demeurer un écho bien tenace du monde d’avant. Le Débat en était un puissante et stimulant vecteur. Outre quelques revues (la Nrf, La Revue des deux mondes, Esprit, Commentaire, Etudes, Critique, Europe…), qui résistent tant bien que mal au vent mauvais qui a emporté celle de Pierre Nora et Marcel Gauchet, et dont on voit mal comment elles pourront renouveler et rajeunir leur lectorat (nul doute que ce sera discuté au 30ème Salon de la Revue, qui doit se dérouler « en principe » du 9 au 11 octobre à Paris), ce type de conversation n’est plus pratiqué que dans le cadre de « Répliques », l’émission d’Alain Finkielkraut sur France Culture. On y discute autant qu’on s’y dispute dans l’esprit de la disputatio chère à la scolastique médiévale.

Apaisé ou passionné, le débat d’idées peut devenir vif, nerveux, véhément, à condition de ne pas oublier que la colère n’est pas un argument, non plus que l’indignation, l’invective ou l’insulte. Or, non seulement l’art si français de la conversation s’est crispé au point de sombrer dans la violence, mais il tire l’opinion publique vers le bas. Comme le disent les animateurs du Débat :

« Le grand public est passé du prix Nobel François Jacob, dont La logique du vivant incarnait le meilleur de la science, à la vulgarisation façon Yuval Noah Harari ».

L’honnête homme serait-il une espèce en voie de disparition ? Cela va sans dire, mais va mieux en l’écrivant : la fin du Débat ne relève même pas d’une question d’argent. Comme la majorité des revues, celle-ci en perdait, Gallimard la finançant à perte depuis le début (entre 3000 et 4000 exemplaires par trimestre alors qu’entretemps le nombre des étudiants a triplé). Le rappel est douloureux : les revues, comme les civilisations, sont mortelles. Le constat rend d’autant plus pessimiste lorsque l’une incarne l’esprit de l’autre à son meilleur.

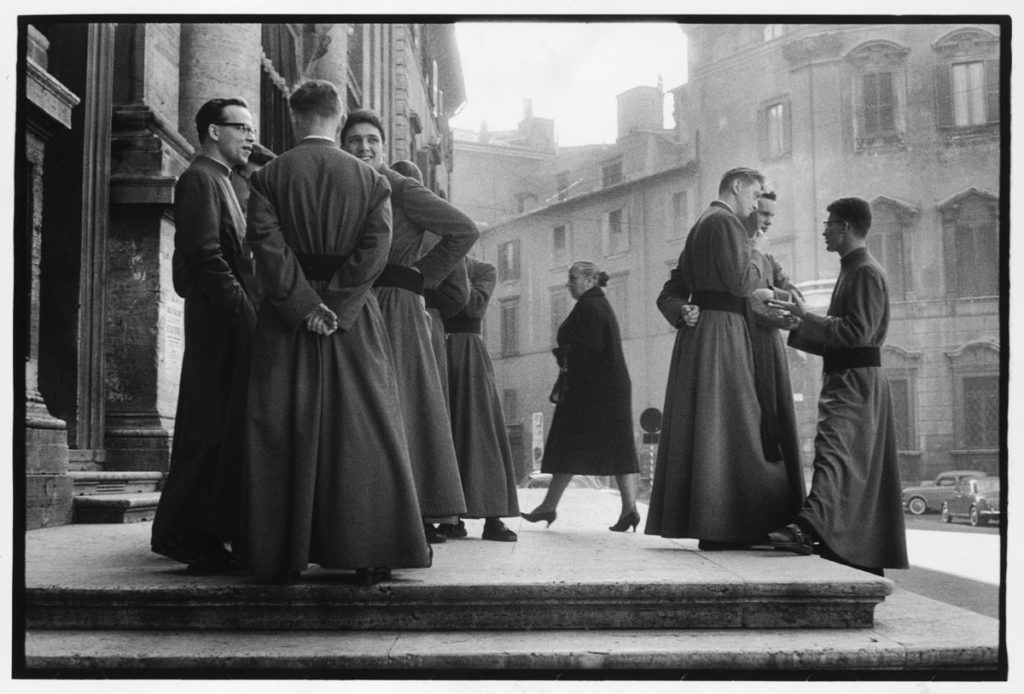

(« Visiteurs au Louvre d’Abu Dhabi » photo D.R. ; « Rome, 1959 » photo Henri Cartier-Bresson)

1 147 Réponses pour Débattre de la fin du « Débat »

Exposition Koudelka à la BNF, le catalogue est édité chez Mardaga avec un choix de textes fait par Alain Schnapp, de la très belle ouvrage.

Brinqueballe dit: à

rose dit: à

Trump est atteint.

Trump de Fallope!

–

…oui mais il est loin d’être over et d’abstient en ce moment de lutter Russe.

Dans l’Eglise, du corps duquel j’appartiens par mon statut de baptisé, on récite le credo en disant je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.

Ce dernier étant le monde astral, non désigné par ce mit réservé aux sciences occultes. Peuplé d’innombrables entités dont des esprits.

Dans l’Eglise, du corps duquel j’appartiens par mon statut de baptisé, on récite le credo en disant je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.

Ce dernier étant le monde astral, non désigné par ce mot réservé aux sciences occultes. Peuplé d’innombrables entités dont des esprits.

Nombreux problèmes ce matin avec la RdL.

Messages d’erreur « impossible de se connecter à la base de données ». Ou non-réponses du serveur. Pas de problèmes avec d’autres sites consultés…

pas de « ne » :je crois aux esprits a-t-elle donc dit

Pression atmosphèrique à Paris : 984 hPa. Très bas.

Ces problèmes sont là depuis 48 déjà, D.

« je crois aux esprits mais je ne crois pas en Dieu »

Au Diable, probablement !

Vous êtes en convalescence à Marseille, et alii ?

Lu votre opinion, rose. Pas envie de polemiquer, ce serait inutile ; mais pas d’accord avec les réponses naïve de gauche qui ne sont pas mieux que les intollerances de droite.

…vendredi 2 octobre 2020 à 11 h 40 min.

…

…le problème du savoir, en » copier-coller « , est quand même » énorme « ,…une sorte de » colossal sabotage « ,…pour éviter, les remises en questions des habitudes et modes de vies,…une forme d’obscurantisme en guillotine,!…

…

…puisque, à un moment précis du temps dans le futur, tout s’arrête dans l’évolution de l’esprit et recherches associées, et par convenances ?, le mieux est de simplement savoir copier/coller, sans aucune évolutions ou explications parallèles,!…

…préserver, les profits séculaires préexistant des connaissances sans partages,!…

…comme des droits d’auteurs des cours d’Europe, en chambres,!…des commerces,!…

…marquises et courtisanes conventionnées,!…par une justice sociale,!…hors-pairs,!…Dieux pour bâtards.

…envoyez,!…

…pour évité le pire,!…

À propos de Yoga :

https://www.iltascabile.com/letterature/yoga-carrere/

[pour les italophones]

L’esprit n’est, parfois, qu’un coup de vent.

TBBT

Vendredi 2 octobre 2020 à 11 h 40 min.

« Un pays qui se tient sage » de David Dufresne.

Ce documentaire centré sur les dérives policières (indéniables) exercées à l’occasion des manifestations des Gilets jaunes, unanimement encensé par la critique, m’a déçu.

On assiste à un remontage d’images déjà vues auparavant, sur lesquelles le réalisateur fait commenter les divers protagonistes ayant pris part aux évènements et quelques experts invités : historiens, sociologues, représentants syndicaux…

La partialité du cinéaste et le manque de profondeur analytique font que tout se réduit à une simple dichotomie avec les bons d’un côté et les méchants de l’autre et ne nous permettent pas de comprendre véritablement les enjeux de cette situation singulière et la complexité des problèmes mis au jour.

Frustrant !

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589747&cfilm=283687.html

@ On ne dira pas ce qu’elle a laissé dans l’herbe!

Un rond dans l’herbe

Un poème d’Audiberti,

(mais pas pour les lâches comme l’huissier vereux, qui a la courante.)

Merci Baroz, vous ne serez pas invité chez M. Erner de FranceCulture qui recevait ce M. Dufresne.

Waldheim parlait très bien français, dear Etalii, le chancelier actuel aux grandes oreilles a choisi une posture de premier communiant et ne parle pas français.

Jibé dit:

@Christiane, « je pense que «l’usage de la beauté» ne nuit en rien à ce qu’elle est par essence.

La beauté n’obéit pas à la morale, c’est tout ce que je voudrais dire, elle est par delà le bien et le mal. »

C’est pour cela Jibé que François Cheng évoque l’essence de la beauté et pense qu’elle traversera la laideur et le mal, intacte. Il l’a noue alors à la bonté. Et les deux ensemble, c’est la grâce.

Et là, je retrouve Bernanos : Mouchette, Journal d’un curé de campagne, Sous le soleil de Satan, le scénario du Dialogue des Carmélites sous forme de pièce de théâtre… Il sait ce qu’est l’épreuve, se moque d’être antipathique. Il sait plonger dans le Mal et la damnation par ses romans écrits souvent d’une plume hallucinée, hantée par le meurtre des innocents et la tentation du désespoir.

Donissan et Mouchette… Il désirait prendre la place du damné pensant ne pas tomber dans le mal, quitte à bouleverser l’ordre de la grâce. Échec ! Mouchette se suicidera. IBernanos créé ce beau personnage d’enfant abandonnée avec une telle tendresse…

Bernanos, dans un interview pour « Candide », dira à André Rousseaux : « C’est un petit héros, Mouchette ! Il y a dans son aventure quelque chose de la course de taureaux : vous savez, le taureau qui lutte jusqu’à la limite de ses forces contre les piques, contre les banderilles, contre l’épée, contre les hommes ligués qui le harcèlent. Le suicide de Mouchette, ce n’est pas un suicide proprement dit ; à mes yeux c’est la mort du taureau qui s’est bien battu et qui ne peut plus rien que tendre le cou. Je croyais l’avoir montré pourtant, l’avoir dit. Mouchette ne se tue pas vraiment. Elle tombe et s’endort après avoir attendu jusqu’au bout un secours qui ne lui venait pas. Cette résistance de Mouchette, c’est ce à quoi je tiens le plus. Parce qu’elle témoigne de l’honneur de l’homme. »

Ses essais laissent percevoir une grande force intérieure, de la lucidité, un anticonformisme surprenant… Il n’y cache pas ses haines contre l’hypocrisie, la lâcheté, la sottise, la bassesse, l’imposture… Quel polémiste !

« Ceux qui m’ont déjà fait l’honneur de me lire savent que je n’ai pas l’habitude de désigner sous le nom d’imbéciles les ignorants ou les simples. L’expérience m’a depuis longtemps démontré que l’imbécile n’est jamais simple, et très rarement ignorant. L’intellectuel devrait donc nous être, par définition, suspect ? Certainement. Je dis l’intellectuel, l’homme qui se donne lui-même ce titre, en raison des connaissances et des diplômes qu’il possède. Je ne parle évidemment pas du savant, de l’artiste ou de l’écrivain dont la vocation est de créer – pour lesquels l’intelligence n’est pas une profession, mais une vocation. Oui, dussé-je, une fois de plus, perdre en un instant tout le bénéfice de mon habituelle modération, j’irai jusqu’au bout de ma pensée. L’intellectuel est si souvent un imbécile que nous devrions tenir pour tel, jusqu’à ce qu’il nous ait prouvé le contraire. »

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2019/02/12/prophete-georges-bernanos/

Quant à Monsieur Ouine, roman si étrange, si différent. La mort de ce personnage ? la mort face au rien, au néant « Il n’y a rien. Retenez ce mot : rien ! C’est moi qui ne suis rien. Je rentre en moi-même pour toujours.»

et, pour la mort de l’innocent : « un innocent est toujours le centre, le noyau d’une certaine fermentation. La terre fermente autour de l’innocent.»

Voilà, Jibé, quelques pensées qui prolongent notre dialogue.

J’ai découvert il y a quelques jours, dans un blog littéraire espagnol, la pourtant très connue (il paraît) poétesse américaine Edna St.Vincent Millay (1892-1950) – « St.Vincent » est son deuxième prénom et le nom de l’hôpital où elle est née.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edna_St._Vincent_Millay

L’un de ses poèmes les plus célèbres:

FIRST FIG

My candle burns at both ends;

It will not last the night;

But ah, my foes, and oh, my friends—

It gives a lovely light!

PREMIÈRE FIGURE

Ma bougie brûle par les deux bouts ;

Elle ne passera pas la nuit ;

Mais ah, mes ennemis, et oh, mes amis —

Elle donne une belle lumière !

(A Few Figs from Thistles, 1920)

L’Amour n’est pas tout

L’Amour n’est pas tout : il n’est ni viande, ni boisson

ni sommeil ni toit qui protège de la pluie;

Il n’est pas même un espar flottant pour les hommes qui sombrent

et refont surface et sombrent et refont surface et sombrent à nouveau;

L’Amour ne peut remplir de souffle le poumon enflé

ni purger le sang, ni réparer l’os fracturé;

et cependant nombre d’hommes sympathisent avec la Mort,

au moment même où je parle, uniquement par manque d’Amour.

Il se pourrait bien que dans les temps difficiles,

clouée au sol par la douleur et gémissante d’en être libérée,

ou tourmentée par la puissance du manque de résolution passé,

je puisse être amenée à vendre ton Amour pour l’apaisement,

ou faire commerce du souvenir de cette nuit pour manger.

Peut être bien. Je ne pense pas que je le ferais.

(Traduction d’E. Dupas)

L’amour n’est pas tout

L’amour n’est pas tout: ce n’est ni viande ni boisson

Ni sommeil ni un toit contre la pluie,

Ni encore un longeron flottant pour les hommes qui coulent

et se lever et couler et se lever et couler à nouveau.

L’amour ne peut pas remplir le poumon épaissi avec le souffle

Ni nettoyer le sang, ni définir l’os fracturé;

Pourtant, beaucoup d’hommes se lient d’amitié avec la mort

alors même que je parle, par manque d’amour seul.

Il se peut que dans une heure difficile,

épinglé par le besoin et gémissant pour la libération

ou harcelé par le pouvoir de la résolution passée,

Je pourrais être amené à vendre votre amour pour la paix,

Ou échangez le souvenir de cette nuit contre de la nourriture.

Il se pourrait bien. Je ne pense pas que je le ferais.

(Traduction ?)

Il va savoir de quel bois je me chauffe, ce lâche, ordurier.

Avec ce que l’huissier vereux laisse sur ce blog, il ne devrait pas présenter trop de difficultés à le pister .

Un huissier de 55 ans qui jouait à Pleyel,ces dernières années, il ne doit pas y en avoir des masses. Il s’appelle Christian, si celui qu’il a harcelé, disait vrai.

« L’intellectuel est si souvent un imbécile que nous devrions tenir pour tel, jusqu’à ce qu’il nous ait prouvé le contraire. » je plussoie, Christiane, à ce beau coup de gueule (mais réfléchi) de Bernanos.

Quant à la beauté, que pourrait-on ajouter? C’est une grâce en effet, un « cadeau du ciel » disait ma grand-mère devant la lumière du soir sur les vignes. Je me souviens aussi d’un vieux communiste (c’est vieux et il était déjà vieux) athée comme il se doit qui, regardant dévaler les vignes du Mâconnais au soleil poudré des soirs de juin avec les chapelles romanes ça et là sur les buttes me disait « eh bien là, JBaptiste, si tu me demandes si je crois, je sais plus quoi te dire ». Nous avons tous, je nous le souhaite à tous, connu ces moments de pure échappée, quand nous devenons le paysage, la musique, le tableau ou le texte, incorporés, subjugués, volés à nous-mêmes (Rimbaud me donne cela, un « cadeau du ciel »)

Quant à la dernière citation, de Monsieur Ouine, sur l’innocent, je vous dis tout simplement merci de la rappeler.

Je les trouve de moins en moins drôles les Petits Papiers de Jacques Drillon.

Phénomène d’usure du genre ?

Mon téléphone fixe sonne, je décroche et l’on me raccroche au nez.

Quelques secondes après, je reçois par mail une publicité sur les systèmes de sécurité Vérisure.

De nouvelles pratiques commerciales ?

La beauté ne se mange pas en salade me disait un ami qui trouvait que je me la pétais un peu trop !

Mais que voulait-il dire ?

@ Chaloux

1/3

Écoute le massacre qui fait G. Gould de l’un des plus beaux préludes du « Claviert bien tempéré »:

Prelude & Fugue No. 12 in F Minor, BWV 881: Praeludium [1min45] Glenn Gould

https://www.youtube.com/watch?v=jcBV6krakz0

@ Chaloux

2/3

Tureck le joue trop lent pour moi [6 min], mais c’est beaucoup plus beau que Gould:

The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude & Fugue No. 12 in F Minor, BWV 881

https://www.youtube.com/watch?v=r7Lcp7IYHn

@ Chaloux

3/3

La plus belle interprétation que je connaisse de ce Prélude est celle de S.Richter:

Prelude & Fugue #12 In F Minor/f-moll/Fa mineur, BWV 881

à 3h 02 min 31sec [4min10]

https://www.youtube.com/watch?v=1osi_pQcUdM

Jibé dit: (…) je suis d’accord bien sûr avec ce constat de la fonction distrayante de la lecture, et bien au-delà j’ajoute cette faculté du livre à nous sortir de nous-même et à nous enrichir. C’est pour ça qu’on veut partager, commenter, résumer, transmettre, c’est un besoin humain , empathique. Avoir appris d’un livre, avoir été transporté par un livre, suscite une sorte de joie qu’on ne peut pas garder pour soi, tout comme la déception devant un texte génère une frustration qui se traduit en colère.

Sur ce blog, on le voit sans arrêt, des jugements à l’emporte pièce ou des engouements, des enthousiasmes (ça vaut aussi pour les musicos, ou la peinture, etc). Le reprocher à l’une et pas à l’autre est de mauvaise foi. Le copié-collé est justifié puisqu’il permet de rendre compte exactement du style d’un auteur. En tout cas, je trouve le désir de « faire lire » ce que « j’ai aimé lire » éminemment sympathique (au sens propre).

»

Jibé, j’ai animé un petit club de lecture à la bibliothèque de mon petit village, il y a longtemps, la responsable m’avait dit qu’ils avaient fait plusieurs tentatives qui n’avaient duré que quelques semaines et ensuite piouf ça s’était cassé la figure.

le nôtre avait tenu plusieurs années, nous étions 3 ou 4 au début et une quinzaine à la fin, je faisais écrire des petits textes par les participants, de quelques lignes. C’était imprimé et proposé aux visiteurs de la bibliothèque pour les « guider » dans leur choix, ça avait un succès incroyable.

J’en ai gardé quelques unes. Durant une période, nous prenions les auteurs par pays ou contnient, histoire de voyager. Le Japon : Kobo Abe, Yasuchi Inoue, Kenzaburo Oe etc… la Chine : Galères de Zhang Jie… « le plus sombre des romans présentés ici… écrit en 83 par l’auteur alors âge de 45 ans, il décrit le quotidien matériel et moral de trois femmes divorcées… » la danseuse de Yangge de Chi Zijioan : « petites scènes du quotidien traditionnel, par une jeune femme d’aujourd’hui. Parfois triste, parfois brilesques, toujours simple et émouvant… », les Etats Unis.. le coeur est un chasseur solitaire de Carson Mc Cullers… » c’est le premier roman de… » Le saule de Hubert Selby Jr… « ce livre commence par une mise à mort sordide… », S… de John Updike… « femme de médecin, Sara appartient à la bourgeoisie américaine… » – l’Amérique du Sud… Eduardo Manet « déamour et d’exil »… Léonardo Estaban, lors de ses missions, en tant que représentant du gouvernement cubain, passe de plus en plus de temps en France. Lors de cette mission, qui sera sans doute la dernière, il se rend au Pays Basque à la recherche des origines du parrain exilé qui l’a élevé… » l’enfant qui devint fou d’amour d’Eduarado Barrios… « il faut le dire, le thème de ce court roman culte chilien écrit en 1915, n’est guère novateur pour notre époque… mais justesse de ton est stupéfiante… »

et encore un tas d’autres que j’ai conservés. ces « mini critiques » avaient un grand succès auprès du public de la petite bibliothèque de ce petit village, à la fin tout le monde voulait même écrire sa petite critique.

voilà voilà, cette faculté du livre à nous sortir de nous-même et à nous enrichir. C’est pour ça qu’on veut partager, commenter, résumer, transmettre, c’est un besoin humain , empathique. Avoir appris d’un livre, avoir été transporté par un livre, suscite une sorte de joie qu’on ne peut pas garder pour soi, tout comme la déception devant un texte génère une frustration qui se traduit en colère.

Sur ce blog, on le voit sans arrêt, des jugements à l’emporte pièce ou des engouements, des enthousiasmes…

et puis ça s’est terminé brutalement, un règlement de compte : une des femmes du petit club de lecture s’était rendu que son mari la trompait avec une autre femme du petit club de lecture, et comme le mari faisait aussi partie de ce petit club de lecture forcément, et puis il y a eu 2 décès consécutifs, dont une ancienne institutrice, femme courageuse, ancienne militante du PCF, cancer du pancréas, en un mois plus personne.

mais cela reste quand même une belle expérience.

« rose dit: à

Trump est atteint.

Trump de Fallope! »

Trump de salope, ça l’fait tout seul

–

Jibé sur la colère je vous dis pas le nombre de fois où ces participants se sont mis sur la tronche parce uq’ils ne partageaient pas le même avis sur un auteur ou un livre, c’était le moments que je préférais, j’avoue même que j’en étais souvent à l’origine, j’aimais les voir se mettre sur la tronche, ça rend la littérature plus vivante.

« mais cela reste quand même une belle expérience »

eh bien, Puck, merci de me le dire, et m’avoir lu d’ailleurs

Je crois que souvent les expériences humaines achoppent sur des querelles minuscules mais qui ne ruinent en rien ce qu’elles ont été. Content pour vous que vous ayez connu ça!

Bonne journée

@ »Jibé sur la colère »

vous savez, puck, il m’arrive aussi de démarrer qu quart de tour. Et quand un bouquin me déçoit ou que je ressens que l’auteur est un cuistre ou je ne sais quel freluquet-freluquette qui se la joue intello, je gueule. Je préfère un nanar assumé à un grantauteur autoproclamé et célébré ensuite

sisisi, y’en a.

« Tureck le joue trop lent pour moi [6 min], mais c’est beaucoup plus beau que Gould »

formidable !

Pablo vous n’avez jamais essayé de vous lancer dans la peinture ? la critique des tableaux ?

phil, je me souviens que BOTTEROdisait que la première langue sémitique, c’estl’allemand

Pablo je dis ça parce qu’à l’évidence vous ne savez même pas ce qu’on appelait un « prélude » à l’époque baroque.

et si on ne sait pas ce qu’était un prélude à l’époque forcément après on ne peut pondre que des conneries semblables aux vôtres.

Pablo, le truc dommage c’est que vous étiez un type plus sympathique nous aurions pu aller bouffer ensemble avec Dumestre ou Arlacon, ou d’autres baroqueux, ç’aurait été très instructif pour vous.

mais rassurez-vous cela n’arrivera pas.

« Bottéro a toujours considéré Lagrange comme l’« un des deux seuls hommes vraiment grands que j’ai rencontrés dans ma vie […] l’autre, c’est le père Chenu ». C’est lui qui lui demande tout d’abord d’apprendre l’allemand, « première des langues sémitiques ». Lectures communes, ouvrages prêtés et discussions amicales favorisent cette formation. Après l’allemand, il lui conseille d’approfondir l’hébreu, toujours dans le but de l’envoyer à Jérusalem. Il suit avec Marie-Joseph Stève la même formation. C’est son ami d’enfance »

et encore le sana et les sels du poumon vous dis-je

https://journals.openedition.org/dominicains/1319

hamlet, tu écris trop vite, il manque toujours des mots dans tes phrases !

Jibé,

toujours sur Bernanos, ce grand méconnu :

« BLOC-NOTES DE FRANÇOIS MAURIAC

Lundi 24 septembre 1962

Mort de Jean-René Huguenin. Le téléphone appelle… Ce doit être un de mes enfants, peut-être des nouvelles du film. Non, c’est la mort d’un ami, l’un des plus jeunes et chargé de tous les dons.

Jean-René Huguenin finit comme Albert Camus, mais Camus avait eu le temps de nous dire pourquoi il était venu. De Jean-René il nous reste un seul livre, cette Côte sauvage où il ne savait pas quelle barque l’attendait. Ce jeune homme ne reniait pas ceux qui étaient venus avant lui. Je le sentais très proche d’eux : il ressemblait aux amis de ma jeunesse, à ceux qui sont partis avant l’heure. Il était marqué du même signe, il les a rejoints. Je ne le sépare pas d’eux dans mon cœur, dans ma prière. »

François Mauriac, Bloc-notes, tome III, 1961-1964, Ėditions du Seuil, Collection Points, 1993.

Trouvé sur l’excellent site de littérature d’Angèle Paoli.

https://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2010/09/22-septembre-1962mort-de-jean-ren%C3%A9-huguenin.html

Jean René Hugenin… « La Côte Sauvage » (Seuil) et son « journal » (points Seuil p. 67).

Il écrivait le jeudi 29 mars 1956 :

« Créer dans une tendre solitude délirante. […] Écrire ; il faut apprendre à remplacer ses excitations par des constructions. Où est véritablement ma personnalité ? Se chercher… Quelle éternelle banalité ! J’ai du sens pratique mais je suis fou de délire. Il y a de la tendresse en moi, mais souvent abstraite et sans objet. J’ai horreur de la logique. […] J’aime la solitude, je la recherche et la loue, mais je la redoute et ne la supporte pas longtemps. J’admire la fidélité, mais l’infidélité, la possibilité de détruire en une minute tout un passé riche et lourd, m’exalte. Une seule chose est certaine : écrire est tout mon amour. […] toute ma force, toute ma joie. »

Un vrai journal intime…

lien donné

Il lui doit son entrée au CNRS et Dhorme lui demande de collaborer à la traduction des textes de l’Ancien Testament qu’il doit publier aux éditions de la Pléiade. Il lui confie le texte de Jérémie avec sa propre proposition pour qu’il s’en inspire.

La traduction de Jean Bottéro ne lui convient pas

: « Il a froncé les sourcils devant le fait que je ne transcrivais pas […] exactement tel nom propre comme il l’avait fait dans son Jérémie, et il est venu me voir le lendemain pour me dire qu’ayant bien réfléchi sur cette atrocité, il en concluait que ma traduction, pas assez imbibée de ses propres habitudes, ne valait rien. » Jean Bottéro reste sur ses positions : « Je lui ai répondu assez vertement, me voyant mal m’écraser devant lui, ou devant n’importe qui d’autre, pour lui chanter Amen et lui baiser les pieds, à toutes ses fantaisies. À partir de ce moment-là, il n’a cessé de s’opposer à moi, et j’ai même appris qu’il méditait de me pousser hors du CNRS » [Bottéro, 1994, p. 50].

25Devant l’urgence de la situation, René Labat demande la création d’une nouvelle chaire d’antiquités assyrio-babyloniennes à l’EPHE en 1958. Bottéro « entre en assyriologie ». Ce milieu est désormais sa nouvelle famille même s’il connaît les difficultés qui l’attendent : « Je quittais une existence sans

« La philosophie est inutile, l’anthropologie est inutile, l’archéologie, la philologie et l’histoire sont inutiles ; l’orientalisme et l’assyriologie sont inutiles, complètement inutiles ! Voilà pourquoi nous y tenons tant ! »

27De nombreuses publications jalonnent cette carrière, œuvre scientifique mais aussi ouvrages de vulgarisation afin de faire connaître la Mésopotamie, trop occultée à son goût par le « miracle gréco-romain ».

28Il décède le 15 décembre 2007 à Gif-sur-Yvette.

https://www.ensembleintercontemporain.com/fr/2013/05/laile-de-lange-lourde-dinvisible-sur-scardanelli-zyklus/

Les derniers poèmes de Hölderlin, signés du nom mystérieux de Scardanelli, ont inspiré au compositeur suisse Heinz Holliger (photo ci-dessus) une vaste fresque pour flûte, ensemble, bande et chœur mixte : Scardanelli-Zyklus. À l’occasion du concert du 30 mai 2013 à la Cité de la musique, dirigé par Holliger lui-même, nous reproduisons ici le texte, initialement paru aux éditions Contrechamps en 1996, écrit par Philippe Albèra à propos de cette œuvre et de sa place dans l’esthétique du compositeur.

Pétomane, c’est bien que tu essaies de nous convaincre que tu n’es pas sourd comme un pot, en te la pétant comme un ado boutonneux qu’essaie de dissimuler sa connerie, mais cela ne marche pas.

Ici tous les mélomanes ont compris que tu es nul aussi en questions de musique…

La « touche féminine » pour Bach ?

Une claveciniste que j’aime bien, entendue en concert et dans ses enregistrements, (notamment son intégrale « historiquement informée » des sonates de Haydn, sur divers instruments à clavier (clavecin, clavicorde, pianoforte) et que j’avais déjà mentionnée), Christine Schornsheim.

https://www.youtube.com/watch?v=p8tOR8EUQCY

La « Semaine Bach de Thuringe » proposait « en temps de pandémie » une variation Goldberg par soir.

On peut retrouver Ch. Schornsheim dans la variation 15 (vidéo n°17) ou écouter d’autres interprètes, à commencer par Ton Koopman, l’aria vidéo n°2, ou Elina Albach, vidéo n°27 variation 25 (accompagnée par les vocalises de son bébé dont le relax est posé près du clavecin).

« me voyant mal m’écraser devant lui, ou devant n’importe qui d’autre, pour lui chanter Amen et lui baiser les pieds »

C’est pas chrétien, et alii !

tu es nul aussi en questions de musique…

–

…et probablement aussi en réponses.

@Christiane

très beaux messages, Mauriac, Huguenin

merci pour le lien, connu de moi il est vrai mais que je ne fréquente pas assez, j’avais oublié…jusqu’à présent.

Pablo, x a répondu à la première question que vous devriez vous poser quand vous écoutez Bach au piano.

c’est que Bach n’a jamais composé pour piano !

votre prélude n’a pas été écrit pour piano, et le jouer sur un piano c’est un truc casse gueule !

cette interprétation que vous trouez meilleure que Gould, cette femme l’oublié ! le problème n’est pas que le tempo est trop lent c’est qu’elle le joue comme si c’était du Schumann ! et pourquoi parce qu’elle le joue au piano ! alors oui le piano c’est tentant pour balncer du rubato et du legato, le problème est que c’est une erreur de débutant !

ça c’est la leçon numéro 1 que vous devez avoir à l’esprit : à chaque fois que Bach est joué sur un Steinway c’est forcément un arrangement !

et Gould le sait, et le fait de la savoir c’est ce que vous appelez « massacrer Bach », pour vous au lieu de le respecter il le massacre !

vous comprenez les contresens que vous faites ?

ce n’est même pas une question d’oreille c’est juste une question d’histoire, c’est comme dire que Vercingétorix a perdu la bataille de Waterloo !

Pablo, le truc dommage c’est que vous étiez un type plus sympathique nous aurions pu aller bouffer ensemble avec Dumestre ou ARLACON, ou d’autres baroqueux, ç’aurait été très instructif pour vous.mais rassurez-vous cela n’arrivera pas.

hamlet dit:

parce que dans 10 ans le plus grand chef d’orchestre sera argentin.

son nom : Leonardo Garcia ARLACON

hamlet dit:

Leonardo Garcia ARLACON ce type est un génie.

hamlet dit:

Ce Pauvre Pétomane, il est tellement Pathétique, qu’il essaie de nous faire croire que c’est un ami de Leonardo García Alarcón, alors qu’il ne sait même pas écrire son nom !!!!!!

Mais comment peuvent exister des êtres si Totalement Nuls?

Il est vraiment au-delà du Pathétique, notre Crétin Inguérissable !!

Je lis que le ministre de la justice a déclaré (dans C à Vous / jeudi 1er octobre) à propos de certain chroniqueur (« un déversoir de haine » selon Dupond-Moretti ) qui sévit sur CNews (mentionner son nom me dégoûte) : « C’est un multirécidiviste de la haine et du racisme ». « Je suis indigné que l’on puisse exprimer cela. »

Naïvement, j’ai songé que CNews devait être une chaîne étrangère et à ce titre échapper aux lois de la République et aux règlements du CSA. Renseignement pris, il n’en est rien : CNews (abréviation de Canal News) est une chaîne de télévision française d’information nationale en continu, du groupe Canal+.

Comme le chantait Patachou, « Y’a quelque chose qui tourne pas rond / Sur cette boule qu’on appelle la Terre… ».

Bonne nouvelle : les départements de Loire Atlantique et du Gers ont décidé de porter plainte contre l’abominable polémiste. Rêvons que les 93 autres (France métropolitaine) leur emboîteront le pas. Qui voulait supprimer les départements ?

Pablo, je maintiens « toxique » en pensant à tous les petits enfants à qui elle a dû faire violence dès leur première amarque de résistance à sa volonté despotique..

Pablo, l’autre chose qui est très incorrecte chez vous, c’est que quand vous balancez un truc du genre « Bernhard ne dit rien qu’on ne retrouve chez d’autres écrivains ».

et qu’ensuite des personnes vous donne un tas d’exemples qui démontrent que TB est tout sauf un auteur comme les autres, vous devriez avoir la politesse de répondre !

soit pour dire que vous n’êtes pas d’accord et que vous continuez de penser que TB est un auteur comme les autres, soit pour avouer que vous vous êtes mis le doigt dans l’oeil !

@ hamlet, tu écris trop vite, il manque toujours des mots dans tes phrases

On s’en ouf, Jzmn… Son histoire de tirer des autres un plaisir de lecture qu’ils n’auraient pas pensé matérialiser, seuls, dans un peu d’écriture me touche beaucoup, j’ai une expérience un peu identique à la sienne… Et la fin de so histoire est tout à fait réaliste et plausible (cocasse et triste). Ce qui est juste pénib’ avec puck, c’est qu’il croit devoir détruire l’émotion suscitée par un addendum grotesque : « j’adore quand les gens se foutent sur la gueule »… Comme si, pour être crédible icite, il fallait absolument prévenir les sarcasmes à venir. C chiant, rien n’est jamais spontané, tout sonne toujours le calcul faux, et du coup, toute l’Herdélie est conditionnée à ne croire à rien, à n’imaginer que du cynisme toujours et partout sur les RS. Moi, ça m’enrage un brin… C’est mon côté bas-bleu fleur bleue, mon mentir-vrai, sans doute, jzmn.

Bàv Ham, dext, puck ou fouchtra.

La technique du Pétomane est de dire une grosse quantité de conneries à la suite (souvent un collier entier de Perles, parfois deux) pour décourager toute réponse (il faudrait passer des heures à montrer qu’il n’est capable que d’improviser des conneries monumentales).

Pétomane au Sonotone Définitivement Déréglé, sur le piano en Bach, lis les rubriques « Piano » et « Pianoforte » de « Tout Bach » (Coll. Bouquins).

Sur Tureck (« cette femme oublié ») lis les pages qui lui consacre le même dictionnaire, et qui commencent ainsi: « La pianiste américaine Rosalyn Tureck, « grande pretresse de Bach » selon Glenn Gould, a consacré l’essentiel de sa carrière à l’oeuvre du Cantor ».

Et je te conseille de faire un tour sur Amazon ou Youtube pour voir à quel point elle est oublié, Gros Connard qui croit comme les gosses de 2 ans que ce que lui ne voit pas n’existe pas.

Jibé, Jérôme Garcin a écrit tout le bien qu’il pensait d’un portait de J-R. Huguenin dressé par Jérôme Michel dans : « Un jeune mort d’autrefois. Tombeau de Jean-René Huguenin » (éd. Pierre-Guillaume de Roux) en avril 2013 pour le Nouvel’Obs.

https://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20130416.OBS8100/jean-rene-huguenin-vie-et-mort-d-un-feu-follet.html

Chaloux dit: à

La dingue vice-présidente de l’Europe veut « affamer la Pologne et la Hongrie ». La lecture de quelques livres d’histoire ne lui ferait pas de mal, après sa démission, bien entendu. L’Allemagne est le démon de l’Europe.

–

Oui. Et j’affirmerais même qu’elle a une grande part de responsabilité dans l’installation du communisme en Russie au début du XXème siècle. Absolument.

L’Allemagne n’a aucune leçon à donner à qui que ce soit au vu de son terrible passif.

« L’Allemagne est le démon de l’Europe. »

Nous sommes tous des hébraïques allemands !

Bien sûr D, Le wagon plombé n’était pas croate.

Pablo, l’autre chose qui est très incorrecte chez vous, c’est que quand vous balancez un truc du genre « Bernhard ne dit rien qu’on ne retrouve chez d’autres écrivains ». et qu’ensuite des personnes vous donne un tas d’exemples qui démontrent que TB est tout sauf un auteur comme les autres, vous devriez avoir la politesse de répondre !

hamlet dit:

« l’autre chose qui est très incorrecte chez vous »… « la politesse de répondre »…

Et c’est le Sinistre Connard qui a balancé ici des centaines de Perles de Pétomane sur Proust, Flaubert, Telemann ou Bruckner (entre des dizaines d’autres), qui me dit cela à moi (il a déjà oublié ce Gros Crétin – son alzheimer faisant des ravages chaque jour plus visibles dans son cerveau de nul en compote – ce que je pense de la politesse et de la correction) !!!

Seul un ex Staliniste Pur et Dur peut arriver à exhiber un tel culot. Le Pétomane applique à la règle la méthode léninisto-goebelessienne du Plus le mensonge systématique est gros, plus il a des chances de passer.

Jazzi, en tant que disciple de Jésus je suis nécessairement hebraïque comme tu le dis.

Et pas Allemand du tout, sauf à remonter au haut moyen-âge où là oui j’ai des ancêtres faisant allégeance à l’Empire, notamment les Savoie et plus loin encore d’autres seigneurs des régions germaniques et nordiques.

*** Les Bolchéviques et l’argent allemand pendant la première guerre mondiale

Georges Bonnin

Revue Historique

T. 233, Fasc. 1 (1965), pp. 101-126 (26 pages)

Published By: Presses Universitaires de France

hamlet, tu écris trop vite, il manque toujours des mots dans tes phrases !

Jazzi dit:

Non, des mots il y en a trop. Ce qui manque surtout dans ses phrases c’est de la prudence. Ce type est un Gros Robinet à Conneries… Et cela avec presque 80 ans. On imagine les conneries qu’il devait sortir à 20 ou à 30 ans !!!

3j oui se mettre sur la tronche c’est ne pas partager le même avis sur un auteur ou un livre, ça c’est bien, quand il y a du conflit et du débat.

ce qui est très différent de la méchanceté gratuite comme on l’observe sur ce blog, toutes ces insultes qui visent à rabaisser l’autre, le disqualifier, le déshumaniser etc…

vous voyez la différence ? entre se mettre sur la tronche et la méchanceté gratuite ?

je sais pas pourquoi mais il me semble que non : vous ne faites pas la différence, et personne ne semble faire la différence ici.

Pablo75 dit: Ce type est un Gros Robinet à Conneries… Et cela avec presque 80 ans. On imagine les conneries qu’il devait sortir à 20 ou à 30 ans !!!

»

j’ai l’impression que j’ai encore réussi à vous énerver.

qu’est-ce que j’y peux moi Pablo si vous ne savez même pas faire la différence entre un piano et un clavecin ?

s’il y a une personne contre laquelle vous devez vous énerver c’est vous, et pas moi.

Jibé, Jérôme Garcin a écrit tout le bien qu’il pensait d’un portait de J-R. Huguenin dressé par Jérôme Michel

Le couvert est dressé, à table! 😉

Pablo, vous devriez vous acheter un livre d’organologie instrumentale.

sauf que je suis pas sûr que vous en trouviez un aux puces.

Jibé, Jérôme Garcin a écrit tout le bien qu’il pensait d’un portait de J-R. Huguenin dressé par Jérôme Michel ( C. dit)

Du vin sucré, à table!

Ma belle-soeur a quelques ancêtres alsaciens au 19ème siècle. Elle est gentille. Les alsaciens sont de braves gens comme la plupart des gens des autres régions de culture germaniqye, surtout les ruraux. C’est une certaine intelligentsia germanique qui forme la pourriture emmenant l’Europe toute entière dans le précipice.

L’organe au logis, tu connais, Jazzi ?

Jibé dit à Christiane :

« très beaux messages, Mauriac, Huguenin »

Merci d’avoir rectifié le début du commentaire. Il fallait lire toujours sur le thème de la beauté, de la mort, après Bernanos, ce grand méconnu , place à Mauriac évoquant Jean-René Huguenin…

Pétomane, c’est quand qu’on mange avec ton ami ARLACON, ce génie argentin que tu connais si bien et dont tu as prédit qu’à 54 ans serait le plus grand chef d’orchestre du monde?

quand vous saurez faire la différence entre un clavecin et un piano, aussi entre la musique baroque et romantique : je voudrais pas trop me taper la honte.

encore que ça pourrait faire un nouvel épisode du « dîner de con »

« L’organe au logis, tu connais, Jazzi ? »

De l’organe à l’orgasme, il n’y a qu’un pas, D !

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/608071/penis-grosseur-importance

…le comique de répétition : écouter ses plusieurs centaines de disques de Bruckner.

et l’organologie des instruments n’inclut pas les pets D. !

encore oublié des mots :

et l’organologie des instruments à vent n’inclut pas les pets D. !

encore oublié des mots :

et l’organologie des instruments à vent n’inclut pas les pets D. !

signé le Pétomane masqué.

ça pourrait faire un nouvel épisode du « dîner de con »

hamlet dit:

C’est donc ARLACON le Con, comme son nom l’indique. Parce qu’il faut être vraiment Con pour être ami avec un Crétin comme toi qui ne connaît même pas le nom de ses amis, y compris ceux qui sont très célèbres !!

Pablo / Schopenhauer : vous avez encore réussi à biaiser la réponse pour éviter de répondre à la question sur Thomas Bernhard.

alors : un écrivain comme les autres ou un écrivain pas comme les autres ?

…le comique de répétition : écouter ses plusieurs centaines de disques de Bruckner.

lmd dit:

Voilà encore une preuve de qui se cache derrière le pseudo LMD: Louis Maurice Desborels.

Il n’y a que lui pour dire une connerie pareille.

C’est comme celles de Jorge Rodriguez, l’uruguayen qui ne parle pas un mot d’espagnol et ne sait pas écrire son nom de famille, qui es le nom espagnol le plus courant.

Le Pétomane est tellement Con qu’il ne sait pas dire des conneries non pétomanesques…

Pablo j’ai écrit Arlacon à la place de Alarcon simplement parce que j’écris trop vite.

et cela ne veut pas dire que je le connais pas ou que je le connais assez pour que nous allions manger ensemble.

arrêtez donc de la jouer à la Schopenhauer : je vous l’ai déjà dit : je le connais bien mieux que vous ! et vous n’aurez jamais le dernier mot avec moi, depuis le temps vous devriez le savoir « monsieur je sais pas faire la différence entre un clavecin et un piano ».

« Voilà encore une preuve de qui se cache derrière le pseudo LMD: Louis Maurice Desborels. »

si vous saviez de quoi vous parlez avant d’ne parler vous sauriez que mon deuxième prénom n’est pas Louis, mais Léon !

LMD: Léon Maurice Desborels !

Pablo / Schopenhauer

hamlet dit:

Merci pour l’éloge de me mettre en compagnie de Schopenhauer, que j’aime beaucoup. Ton alzheimer t’a déjà fait oublier que j’adore me foutre de ta gueule?

signé le Pétomane masqué.

–

C’est très bien hamlet, les pétomanes ne sont pas dispensés de porter le masque, sauf quand il font du Jogging, du vélo ou de la trottinette.

Huguenin, Nimier, tués les mêmes années, Mauriac nécrologise sur ces gueules d’anges fauchés en digèrant le cinéma de sa petite-fille mariée à Godard. « la côte sauvage », séduisante l’année de sa parution comme le bonjour triste de Sagan, paraît aujourd’hui bien défraichie par la veine incestueuse creusée sans vergogne des frelatés littéraires à la sauce Banier.

j’ai écrit Arlacon à la place de Alarcon simplement parce que j’écris trop vite.

hamlet dit:

On dirait un gosse à qui son maître reproche ses fautes d’orthographe…

À qui tu veux faire croire que trois fois tu as écrit de la même façon son nom parce que tu allais trop vite? Étrange que ta vitesse soit si têtue.

À chaque fois que tu répliques à l’une de mes réponses tu t’enfonces un peu plus. Tu me fais de la peine. J’ai l’impression de taper sur un vieillard qui n’est plus en condition de raisonner convenablement…

J’ai l’impression de taper sur un vieillard qui n’est plus en condition de raisonner convenablement. Et j’aime ça.

Sofia Bianchi by Rachel Neville

https://twitter.com/renato_maestri/status/1312020118592016385/photo/1

D’après la Dame au Virginal, détail, Johannes Vermeer, 1662-1664, IVMeer, leçon de Musique. (Marsailly/Blogostelle)

https://blogostelle.blog/2017/03/18/vie-dartiste-qui-etes-vous-johannes-vermeer-i/29-dame-virginal-vermeer-musique-marsailly-blogostelle/

@Christiane, à propos de Huguenin: porté par Mauriac et adoubé par Gracq, excusez du peu!

merci pour ce lien.

Je ne sais pas si vous avez joué, quand vous étiez petits, à ce qu’on appelait alors « le téléphone arabe » (relents coloniaux pas très corrects, mais comme la seule autre appellation proposée est « téléphone sans fil », tout aussi inutilisable désormais…) :

on se mettait en ligne, espacés quand même, et le premier rejoignait le deuxième de la file pour lui murmurer une phrase à l’oreille (un peu compliquée ou difficile, la phrase ; à voix basse et rapidement, le chuchotis). Celui qui venait de réceptionner le message le répétait au suivant (du moins ce qu’il en avait compris), et ainsi de suite — le principe étant que chacun n’avait accès qu’à la version du joueur placé juste avant lui, jamais au message d’origine.

Plus on était nombreux, plus la « chaîne » de transmission était longue, plus la déformation de la phrase de départ était spectaculaire et drôle.

Je sais bien qu’il faut des « passeurs », je n’ai rien contre (d’ailleurs c’est à Paul Edel que je dois d’avoir lu Huguenin, et, sottement sans doute, je pensais qu’il en était de même pour christiane, mais je peux me tromper bien sûr ; on a toujours tendance à prendre son cas pour une généralité).

Merci donc aux passeurs.

Alors pourquoi pas une commentatrice citant une blogueuse (qui n’est pas que cela) citant un écrivain parlant d’un autre, ou la même commentatrice recommandant l’article d’un journaliste qui lui-même recommandait une biographie d’un auteur (sa-vie-son-œuvre).

Si on lit l’auteur en question, pourquoi pas en effet.

(On aura un petit peu moins de temps pour le lire lui, mais bon…)

Mais dans quel ordre lire ?

D’abord le livre sur, ou bien les livres (le roman et le journal) de l’écrivain-mort-si-jeune, les œuvres avant ce que d’autres en disent ?

Quand on en est aux œuvres, il me semble (pour les avoir lus) qu’on ne peut s’intéresser au Journal qu’après avoir lu le roman ; les passages où il parle de l’écriture de La Côte sauvage étant quand même plus intéressants que ses résolutions de se lever plus tôt, de travailler plus régulièrement, ses relations avec les jeunes femmes (elles ont certes un côté émouvant parce que nous savons qu’il mourra bientôt, mais s’il n’avait pas écrit ce roman-là…).

Plus difficile : ce qu’il y dit de sa vie familiale où l’on retrouve certains aspects des relations entre les personnages du roman.

Commencer par le Journal me paraît comporter un risque : réduire le roman à la seule transposition d’un vécu, et lire le roman comme « en transparence », en s’intéressant moins à l’œuvre littéraire qu’aux éléments « certifiés réels » qu’on identifiera.

La question d’Alexia Neuhoff se pose peut-être aussi à ce moment : que fait-on de ce « savoir » ?

Il me semble qu’en procédant dans l’ordre roman puis Journal, on prolonge, on élargit le plaisir (esthétique, sentimental peut-être) de notre première lecture.

Si on lit le Journal avant le roman, plus encore si on commence par un « livre sur », délibérément ou par hasard, va-t-on

considérer que le texte autobiographique, la biographie, nous permettent d’avoir barre sur le roman et le romancier ?

Va-t-on écrire sur les blogues (je pense à un autre commentateur) pour bien montrer qu’on n’est pas dupe de la fiction et que les autres sont des crétins parce qu’ils ne disposent pas de l’arrière-plan, des petits tas de secrets, de la verrue qui n’apparaît pas sur le portrait ?

In memoriam Derek Mahon, grand poète d’Ulster, ‘Keats belfastois, à la causticité popeienne’. Les afficionados apprécieront.

(…)

‘Let the god not abandon us

Who have come so far in darkness and in pain.

We too had our lives to live.

You with your light meter and relaxed itinerary,

Let not our naive labours have been in vain!’

-A Disused Shed in Co. Wexford

Les vacances de Celibidache :

A votre avis, si Nora ne s’était pas trouvé une excuse de pleureuse pour arrêter le Débat, que serait devenu cette revue, dans 5, 10, 20, 59 ans ? Plusieurs réponse au choix.

Je fais plein de fautes d’orthographe c’est cool.

C’est pas DHH qui a dit un jour que parquer les pauvres dans les hlm de banlieue c’était pas une bonne idée ?

L’Allemagne n’a aucune leçon à donner à qui que ce soit au vu de son terrible passif.

Bof bof l’argument, que dire du nôtre et que penser du traitement européen de la Grèce depuis 10ans.

J’ai répondu à choux ce matin à propos de la souveraineté polonaise , ce n’est pas passé. Ces pays jouent sur tous les tableaux, pour bénéficier d’avantages budgétaires et financiers. Sont entrain de s’extrémiste à droite chez les ultra conservateurs au minimum. L’espace européen est trop vaste et bigarré pour pouvoir prétendre à un modèle unique et solidaire.

Chaloux. Mer de.

Naïvement, j’ai songé que CNews devait être une chaîne étrangère et à ce titre échapper aux lois de la République et aux règlements du CSA. Renseignement pris

Les gens du RN sont de véritables mitraillettes, quand ils n’ont pas d’arguments, ils les inventent. Feu en continu. Zemmour et un autre comme lui petit avec des grandes oreilles régulièrement invité à s’exprimer, ils sont intarissables.

Après le « whatever it takes“ de Mario Draghi — juillet 2012 — on a compris que les Européens ne sont jamais à la hauteur de la situation. Donc aucun pays européen n’a de leçon à donner.

« le deuil d’un amour dont j’ai cru qu’il durerait toujours » qu’il dit Carrère, quand l’amour devient une religion et oublie l’éphémère beauté du geste ça fait des bipolaires?

J’ai répondu à choux

Merci de l’intérêt que vous voulez bien porter à ma prose (et dont je me passerais aisément), mais de familiarités point trop ne faut, s’il vous plait.

Bien à vous,

Hurkhurkhurk!

Jibé dit: « @Christiane, à propos de Huguenin: porté par Mauriac et adoubé par Gracq, excusez du peu!

merci pour ce lien. »

Jibé, « La Côte Sauvage » a été une révélation. Longtemps il a été mon livre d chevet. J’étais littéralement envoûtée par l’écriture de Huguenin, par cette histoire, par les paysages. j’en ai même parlé un jour sur l’ancien blog de P.Edel qui, lui aussi, avait été marqué par ce roman. Nous avons alors échangé sur cette passion commune le temps de quelques commentaires.

Ce n’est que bien plus tard que j’ai découvert son journal, bien plus tard aussi que j’ai découvert les écrivains qui l’aimaient dont Gracq et Mauriac. Ce roman unique reste un mystère. Qu’aurait-il fait de sa vie s’il n’était mort dans cet accident stupide ? Aurait-il écrit pendant ds années ? aurait-il fui comme Rimbaud ? se serait-il suicidé ? Il était tellement mal dans sa vie malgré ses amitiés fulgurantes, ses amours inachevées…

Heureuse que les liens vous aient plu.

Dans son Journal, il dresse quelques portraits d’écrivains savoureux : Mauriac, Sagan…

4 mars 1961

« – Visite à François Mauriac. Je ne lui croyais pas le visage si jeune. Une tête longue, pâle et ardente de jeune convalescent. L’œil gauche, rusé, toujours à demi fermé, vous épie en feignant de dormir. L’œil droit est écarquillé, enfantin. Il me dit que mon roman lui a rappelé Poussière de Rosamond Lehman, ce qui ne me fait pas particulièrement plaisir. Généralement attentif, il a parfois des absences subites, qui le font paraître blessé. Il donne avant tout l’impression d’être extrêmement ouvert, tolérant – et un peu faux. Il m’a offert de l’accompagner un jour faire du footing à Bagatelle. Plaisante perspective. »

Mauriac avait donc 76 ans… et Huguenin devait mourir en 1962…

Celui de Sagan est très fin :

« 3 février 1961.

– Soirée hier avec Lina de R., Sagan, quelques autres. Sagan déclare que l’ennui est un sentiment sous-estimé, qu’il peut être une sorte de passion. On sent que tout ce qu’on lui dit et que tout ce qu’elle répond l’ennuie à mourir. Mais il est vrai qu’elle tire de son ennui une espèce d’ardeur sombre, monotone, invulnérable, qui fait luire d’un éclat égal et continu ses yeux d’anthracite. »

Bonne soirée.

@Christiane

superbe commentaire sur Sagan, l’ennui…

et drôle sur Mauriac, ce côté espiègle que je lui imagine bien, l’oeil « enfantin »!

« La côte sauvage », je l’ai connu après avoir lu Gracq, peut-être est ce pour ça que j’ai été moins frappé, en tout cas j’ai beaucoup aimé. Impossible de me souvenir si j’ai fait le rapport Huguenin/Gracq, j’étais alors très jeune, années 70-80, je lisais Gracq et Jünger (Sur les falaises de Marbre), Buzatti et Lovecraft, Rimbaud, passionnément…et j’écoutais Patti Smith -je ne vous raconte pas ma vie, juste des petites pièces du puzzle. Merci de m’y faire repenser. Bonne soirée.

« Quand j’étais enfant, l’ennui prenait pour moi et pour les autres des formes obscures, que je ne pouvais pas expliquer et que d’autres, dans le cas de ma mère, attribuaient à des problèmes de santé ou à d’autres causes similaires. »

Alberto Moravia, L’Ennui, 1960

cancer du pancréas, en un mois plus personne.

C vrai.

Un mois et on est mort.

Nicolas dit: à

« « le deuil d’un amour dont j’ai cru qu’il durerait toujours » qu’il dit Carrère, quand l’amour devient une religion et oublie l’éphémère beauté du geste ça fait des bipolaires? »

Mais quand tu penses qu’il durera toujours tu ne trompes pas ta femme quand même.

Jibé, « La Côte Sauvage », pour moi, ce fut plus tôt, dès sa sortie en 1960. Adolescente alors, je le traînais partout dans ma musette.

Je retrouve ce commentaire sur la RDL, première page du fil des commentaires d’un billet de Passou du 22 aôut 2018 intitulé : « La rentrée en fanfare des premiers romans ».

C’est très drôle de relire le billet et les commentaires, deux ans plus tard…

Donc, j’évoquais « La Côte Sauvage » :

« Un premier roman qui fut aussi son dernier : La Côte sauvage de jean-René Huguenin… Olivier, Anne et Pierre…

«Le pique-nique au Menez-Hom, le voyage à Ouessant, les jumeaux descendant vers la mer en marchant sur les mains, la blonde Ariane tournant la tête et souriant, avec cette douceur qui embrumait ses yeux quand elle les posait sur les siens, «elle ne te regarde pas, disait Anne, elle te rêve…», ces images mêlées de cris, de phrases retenues au hasard, «j’ai une faim de loup ! en arrivant nous mangerons, les jumeaux», «le ballon, Olivier, le ballon» criait Anne, mêlées au goût du cidre, des sablés, à l’odeur du vieux bois des bahuts bretons dans les crêperies de Locronan, au picotement du sel après les bains, «le ballon ! Olivier, le ballon…», et lui, stupide, ne bougeant pas, la regardant…»

Fascination toujours vive pour ce roman émouvant lu en 1960. Il est mort deux années plus tard…

Et plus tard aussi j’ai lu son Journal. »

Mais sur le même fil, en remontant cette page 1 des commentaires, je lis :

Chaloux méprisant J-P…

« Chaloux dit:

Oui, Pablo, les romans de Jacques-Pierre, c’est vraiment lamentable. J’en feuilleté deux ou trois, une vraie purge. On ne peut avoir qu’un jugement déformé quand on a pondu de tels œufs! »

et x, tançant vertement Chaloux :

x dit: à Chaloux 13h 31

vous n’avez toujours rien compris.

C’est inquiétant pour votre crédibilité de lecteur, sauf si vous faites preuve de nettement plus d’attention et de perspicacité dans la lecture des ouvrages imprimés que pour les commentaires de ce blog (ce qui serait adopter de saines priorités bien sûr). »

et C.P. :

2) j’ai pu constater que les extraits choisis étaient représentatifs, dont acte.

3) cependant le plus « accablant » ne réside pas (nous sommes d’accord là-dessus, je pense) dans les inexactitudes dénoncées par notre picador.

4) Ce n’était donc pas à VOS arguments que je trouvais quelque chose d’à la fois prudhommesque et agressif.

Sur le même fil j’évoquais ma lecture de cet écrivain pour contrer chaloux et pablo :

christiane dit:

« Toujours dans les premiers romans, lus au cours du temps, un très beau souvenir, années 80 : « Jeunesse dans une ville normande » de Jacques-Pierre Amette. Ed. Le Seuil. (non, son premier roman mais le premier que je lisais de lui.)

Un critique littéraire et pas n’importe lequel avait écrit, alors :

«La vie n’est pas une compétition, un plat qui se mange chaud. La vie est cette éternelle banlieue, cette éternelle demi-saison, cette chronologie sinistrée et retapée à la hâte: une enfance et une jeunesse d’après guerre, à Caen, Calvados. A force de se couvrir la voix, Amette serait bien capable de nous cacher qu’il a écrit un très beau livre: amateurs de vraie littérature, tendez l’oreille, s’il vous plaît!»

François Nourissier, de l’Académie Goncourt.

C’était en 1981…

J’ai lu, découvert alors un écrivain dont les romans qui ont suivi ont confirmé ce jugement. […]

Il m’a fallu un temps assez long pour lier cet écrivain à Opitz, puis à Paul Edel dont le blog est savoureux et aux critiques littéraires qu’il écrivait sur l’hebdomadaire Le Point.

C’est ainsi, l’homme est estimé et traverse les quelques commentaires aigres qui courent sur le fil des commentaires avec désinvolture. »

Jazzi ajoutait : « tu oublies un titre capital dans l’Oeuvre amettienne : «Liaison romaine» (2012) ! Histoire des amours tristes…

C.P. allait dans le même sens :

« C.P. dit à Christiane, « je partage votre sentiment et l’ai dit plus haut brièvement à Jacques Barozzi. J’ajoute, en notre nom commun si vous le voulez bien, que le travail critique de Jacques-Pierre Amette au Point a été utile et juste… et que nous pensons tous deux à Olivier Rolin en particulier.

Enfin, j’ai dit aussi : «y compris les polars» (signés Paul Clément). «Je tue à la campagne» notamment est une belle épure de roman noir de la vengeance, en outre fort bien paysagé (dans les tons tristes).

Nulle complaisance dans mon message : il y a des mois que mes commentaires sont refusés chez Paul Edel, je ne sais pourquoi. La modération (?) a trouvé un drôle de truc pour les renvoyer : «Votre commentaire a été envoyé trop rapidement». Cela m’a surpris la première fois, s’est répété et je me suis lassé. Tant pis, ce n’était pas si important.

Juste comme ça : il y aura une soirée «Hyvernaud» cet automne à la Maison de la Poésie, avec Stanislas Nordey et Julie. »

Et je lui répondais :

« CP, oui, il m’arrive le même désagrément quand j’essaie de poster un commentaire. Ça arrive parfois… Les modérations ici et là-bas sont vraiment fantaisistes. Je vous lis souvent sur la rdc, comme Phil et Jazzi (une sorte de fidélité muette. Cette absence prolongée d’Annelise me rend triste.)

Chouette, la soirée annoncée à la maison de la poésie ! »

(Soirée que j’ai évoquée quand x a mis un texte de R.Guérin sur ses années de captivité dans plusieurs stalags (« Les Poulpes).)

Passou était présent :

« Trop fort, Closer de 10.29 : vous parvenez sans la moindre hésitation à juger, c’est à dire exercer un jugement critique argumenté, trois romans dont vous n’avez lu au mieux que des extraits ici ou là, et non lu de la première à la dernière page, et cela vous suffit pour exprimer des avis définitifs… Si Pierre Bayard vous lit, il fera bientôt de vous un personnage. »

Bon je ne vais pas recopier toutes les pages. Je n’arrive pas à faire passer le lien !

Nostalgie de ce temps d’amitié vive avec certains…

Sur cette page, un article consacré à Huguenin en 2012 :

http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=132

J’y trouve, à côté de la photo de la couverture du roman La Côte sauvage, un extrait dont la partie centrale (sans le 1er paragraphe ni la fin de la phrase après « ballon ») correspond exactement à celui cité par christiane.

Les grands esprits se rencontrent !

Ce peut être un hasard bien sûr.

Pour le fil d’août 2018, une précision : j’essayais de ne plus être confondue avec un autre commentateur, et je ne « tançais » pas C.P. (ce que laisse supposer la phrase de christiane, mais c’est peut-être une question de syntaxe), au contraire j’essayais d’éviter un malentendu qui aurait été regrettable.

Rose, pourquoi ?

Alors, vexée, x ? Peu m’importe les raisons pour lesquelles vous vous adressiez sur ce ton dictatorial à Chaloux, C.P., c’est le ton qui m’a frappée aussi pénible que votre façon d’induire dans votre com précédent que pauvre arriérée que je suis je n’aurais pas lu La Côte Sauvage avant le journal de J-R. Huguenin et surtout avant vous ! Vous avez bien dû chercher les extraits que je cite pour Jibé, avec les dates, du Journal mais vous ne risquez pas de les trouver sur le net, pas plus que mes remarques sur Gracq, Hyvernaud ou d’autres citations de F.Cheng par exemple, ou dauber le fait que je m’intéresse à tel journaliste ou écrivain évoquant Huguenin. Oui, il me restait du temps pour lire et relire son unique roman et son journal ! Vous n’avez rien de mieux à faire ? Cela montre votre esprit tordu et mesquin. Je ne m’étais pas trompée à votre sujet. Les hypocrites je les sens de loin… Vous pouvez toujours aligner vos tentatives récentes de séduction par l’interpellation des uns ou des autres, ça ne marche pas ! Vous voulez tromper, écraser, continuer cette vaniteuse prétention à tout savoir mieux que les autres, avant les autres pour pontifier. Pauvre C.P….. vous avez dû bien le manipuler pour attirer son explication confuse et l’expression de son amitié ci-dessous. Il est tellement sincère et vulnérable depuis ce grand chagrin, que peut-il face à une sournoise comme vous ? Je vous méprise profondément.

Gardez donc votre temps pour préparer vos citations interminables des romans qui ont fait la rentrée littéraire. Chacun s’amuse comme il peut.

Tenez relisez donc la citation de Bernanos se moquant de la sottise de certains intellectuels, c’est vraiment votre portrait !

Dans ce chapitre V de « La Côte Sauvage » :

« Un après midi, au début d’août, ils allèrent revoir la pointe du Raz. Olivier, qui marchait derrière Anne et Pierre sur le sentier trop étroit, s’arrêta pour renouer son espadrille. Puis, au lieu de les suivre, il s’assit sur un rocher. Le ciel et l’océan, pâlissant vers le large, finissaient par si bien se confondre à l’horizon, qu’une blanche traînée de mouettes au loin paraissait le sillage d’un vaisseau. […]

Olivier entendit crier son nom. Il ne bougea pas. […] Au bout d’un moment, il les vit revenir vers lui.

– Eh bien ? Pourquoi n’es-tu pas venu jusqu’au bout avec nous ?[…]

Olivier regrettait la période où ils étaient seuls tous les trois, Pierre, Anne et lui, graves, attentifs, à ne pas se blesser, tremblant d’altérer l’entente délicate, la camaraderie douloureuse dont ils empruntaient le secret à leurs souvenirs. Mais il ne cherchait pas à éviter le groupe de François, où Anne semblait se plaire. […]

Le pique-nique au Menez Hom, le voyage à Ouessant, les jumeaux descendant vers la mer en marchant sur les mains, la verte et blonde Ariane tournant la tête et souriant, avec cette douceur qui embrumait ses yeux […]

jusqu’au moment où il verra ces souvenirs d’été se dissoudre dans le ciel gris […]

Alors le désert, le silence, le froid qui l’étoufferont, ressembleront à ceux qu’il sentait déjà poindre au cœur des chaudes et turbulentes journées d’août, quand l’eau du bain lui paraissait plus froide que la veille, le soleil plus pâle, les feuilles moins vertes, les jours moins longs, et qu’il imaginait le moment où régnerait sur l’océan blanchi, sur les villas fermées, sur la plage où ne bougeraient plus que les anneaux du portique abandonné, l’hiver breton. »

Évocation finale qui m’évoque le début de « Un beau ténébreux » de Gracq avec ces « journées glissantes, fuyantes, de l’arrière-automne, avec une prédilection les avenues de cette petite plage, dans le déclin de la saison soudain singulièrement envahies par le silence,… »

« « le deuil d’un amour dont j’ai cru qu’il durerait toujours » qu’il dit Carrère,

Il est dit qu’il a entamé une relation adultère.

C’est antinomique avec un amour qui durerait toujours.

Ça fait beaucoup de peine tant de lacunes dans la communication.

merci christiane pour jean-rené huguenin. Belle rencontre par votre entremise.

Moi aussi Paul, comme je regrette vos années romaines, vos chroniques hallucinées dans un journal putride,

maintenant que vous êtes réfugié à St Malo, sa plage pourrie, ses mouettes mazoutées.

https://youtu.be/Kid5j2-cAZ4

Merci, Rose, pour ce petit signe amical.

Oui, ce roman, « La Côte Sauvage » de Jean-René Huguenin, a été près de moi pendant mes quatre années d’étude à l’École normale d’Evreux puis à Rouen.

C’était l’époque des grandes amitiés de l’adolescence, des virées aventureuses, des frôlements des corps, des premières amours, des jalousies. C’était aussi le temps où nous pensions souvent à la mort comme une impossibilité d’accepter le monde d’insertion sociale qui nous guettait au sortir des études. (Tourment que j’avais confié à Giono en 1965 que je vous avais raconté.)

Ce roman et sa fin inachevée au bord d’une falaise, où Olivier marche…

C’était un signe de ralliement dans notre groupe d’amis.

Et puis il y avait tous ces rêves d’Olivier qui traversaient le roman. la meurtrissure aussi de cette amitié entre Olivier et Pierre qui ne résistera pas au rapprochement amoureux(?) d’Anne et Pierre.

Un soupçon d’inceste, mais pas plus qu’un soupçon, juste la mélancolie d’Olivier au cours de ce dernier été, de ces dernières promenades (d’où l’extrait choisi dans le chapitre V). Puis ce sera le départ du jeune couple pour Beyrouth et la solitude d’Olivier à peine illuminée par les lettres d’Anne… L’hiver breton.

J’ai retrouvé, bien plus tard, cette perfection d’amitié amoureuse d’un frère et d’une sœur, dans un grand roman de Musil « L’Homme sans qualités » (tome II) quand Agathe et Ulrich, les jumeaux siamois, vivront une fusion mystique, quasi amoureuse…

Souvent dans ma vie j’ai connu ces états étranges entre amitié pudique et amour passion où rien ne vient préciser une union physique comme si maintenir le désir à distance permettait de ne pas l’abîmer, de ne pas connaître une déception…

Oui rose, j’ai cru comprendre qu’il avait quitter sa maîtresse en même temps (sic) c’est vraiment d’un intérêt premier cette petite polémique. Le problème c’est d’avoir décidé qu’on ne peut aimer qu’une personne à la fois. Faut vraiment pas avoir peur du ridicule, et pas s’étonner que le monde parte en couille après.

Bon week end

@Christiane

vous parlez fort bien de ce roman, la Côte Sauvage.

Je voulais aussi vous dire que je partage pleinement ce que vous dites de Musil. J’ai aussi été très impressionné (au sens où cela m’a accompagné des jours durant, et je ressens encore ce que je sentais alors dès que la mémoire le convoque) par la relation « oui mais non » incestueuse dans l’Homme sans qualités. Rarement on aura pu lire la force et la retenue du désir et du plaisir muet qu’un être magnétisé par un autre est susceptible de vivre.

Merci, Jibé.

Ce roman prend encore plus d’épaisseur quand on suit son évolution chaotique dans le journal durant l’année 1959. Il retravaille les chapitres dans le désordre. Il évoque « la folie » d’Olivier dans les derniers chapitres. Moi, j’ai toujours pris ces pages pour des rêves. Ainsi la mort d’Anne… Il y a des pages déchirantes de sa passion muette pour Anne et réciproquement dans les derniers chapitres, avant le départ d’Anne.

Un personnage en demi-teinte est poignant, c’est Berthe, l’autre sœur qui se sent invisible aux yeux d’Olivier et d’Anne. Elle aime en secret, elle jalouse, elle devine qu’Anne n’aime pas plus Pierre que Pierre ne l’aime, mais que tous deux n’en peuvent plus de ce trio infernal.

L’échange de lettres (Anne/Olivier) nous vient par fragments de plus en plus brefs comme si le roman se précipitait vers sa fin.

Et puis, dans son Journal, trois dates importantes : le 29 mai 1960 (roman terminé avant relecture finale), le 15 juin (le roman est remis à l’éditeur), le 9 juillet (il signe son contrat au Seuil et le roman part pour l’imprimerie).

Puis quelques notes éparses (octobre (interviews, reportages), novembre « pas de prix Goncourt. Tant mieux. » et « La Côte sauvage connaît un assez bon succès ».

Pour conclure ce partage, ces deux pages déchirantes qui m’ont tant fait penser à Agathe et Ulrich (Musil). Souvenirs d’enfance ? Rêverie . Rêve ? Folie ? Ce qui aurait pu être ? (chapitre XI)

« On peut embrasser une bouche, des yeux, mais comment embrasser un sourire, un regard, et surtout leur expression, leur lumière ? Comment posséder, non un corps, mais le mouvement de ce corps ? […]

et moi, toujours au supplice de cette soif étrange, je te portais jusqu’à ton lit, t’y bordais, embrassais tes deux paupières, éteignais la lumière et, te laissant glisser dans la nuit bienheureuse, toi et ta chair, je ramenais mon corps dans ma chambre où, plein de dégoût et de haine pour ce don empoisonné de ton Dieu, je le noyais dans le sommeil. […]

Peut-être chacun de nous invente-t-il sa façon d’aimer, un amour qui n’a nullement les intentions que l’on prête à l’amour, et qui paraîtrait monstrueux s’il n’en avait les apparences. Vanité d’un cœur qui s’épuise à inventer ce qu’il ressent, à se donner des désirs, et qui apporte tant de triste zèle à s’imaginer souffrir ! […]

pour découvrir que mon étrange amour n’était qu’une façon d’approcher la mort… »

christiane, le doute ne portait que sur le côté « livre de chevet » dans les années 60. Que vous l’ayez acheté depuis, et lu, ainsi que le Journal, je n’ai aucune difficulté à le croire.

De toute façon, que cette lecture remonte aux années 60 ou soit consécutive à l’article de Paul Edel, je vous le confirme : vous avez lu La Côte sauvage avant moi.

Mais comme ce n’est pas (pour moi, du moins) une question de priorité, je n’ai aucune raison d’en être être « vexée ».

Pas plus qu’une question de personne, mais de méthode d’une part et de comportements de l’autre. Pour ces derniers, j’ai eu plus d’une fois le sentiment d’une imposture, d’une tricherie de votre part (que vous en soyez vous-même parfaitement consciente ou non).

Mais je ne sonde pas les reins et les cœurs, et après tout, si mes impressions sont justifiées, c’est une histoire entre vous et votre conscience.

Et au demeurant, en ce qui concerne aussi les méthodes, les approches, ceux qui vous lisent sont bien assez grands pour décider par eux-mêmes, sur pièces, en fonction des résultats, s’ils veulent, s’ils peuvent s’en remettre en toute confiance à vos lumières.

Reconnaissez-moi ces (tout petits) mérites : contrairement à d’autres, JAMAIS je ne m’en suis prise à votre âge, à votre ancien métier (je n’ai de mépris ni pour l’un ni pour l’autre), à votre santé mentale ou à vos capacités intellectuelles supposées, jamais je ne vous ai affublée d’un surnom ridicule, etc. Jamais je n’ai moqué vos évocations du passé, de votre quartier, de votre mère.

Et, de manière plus positive, je vous aurai au moins transmis quelques petites choses (qui ne m’appartiennent pas, que j’ai reçues d’autres), ne serait-ce que les règles typographiques à respecter quand on fait des citations de textes, notamment l’indication des coupes auxquelles on procède.

Je me souviens de votre réaction méprisante et exaspérée à propos d’un extrait de La Plage de Scheveningen de P. Gadenne, que vous refusiez de lire parce que « hérissé de crochets » (je vous cite de mémoire). J’ai pris la peine d’expliquer ces règles en détail, vous les avez adoptées depuis : c’était l’objectif.

Plus récemment, l’une de mes très longues citations « telles quelles » vous aura donné envie de lire L’Avenue de Paul Gadenne (alors que des extraits plus courts de ses autres livres, peut-être à cause de ma façon de les introduire ou commenter, ne vous avaient pas incitée à découvrir cet auteur, semble-t-il).

Comme vous le souhaitiez, vous allez avoir toute la place, je me retire.

Non parce que vous m’auriez « défaite », mais parce que j’estime ne pas devoir m’incruster dans un endroit dont je n’accepte pas les règles implicites, le mode de fonctionnement. C’est une question de cohérence, et le moins qu’on puisse dire c’est que j’en ai manqué à ce propos, depuis des années.

Dans ce cas, ce n’est pas contre les autres qu’il faut s’irriter. « Dont acte » !

(Un dernier petit mot à Jibé avant de partir, dans le sillage de sa remarque sur Musil : pour lui signaler, de Tommaso Landolfi, Un Amore del nostro tempo.)

Merci de ces mots en cadeau, Christiane

« Un dernier petit mot à Jibé avant de partir, dans le sillage de sa remarque sur Musil : pour lui signaler, de Tommaso Landolfi, Un Amore del nostro tempo.) »

merci x, je vais chercher. Je lis assez bien l’italien, mais … (par exemple, je peux lire Erri de Luca mais pas Malaparte). Mais je vais voir. Merci en tout cas.

Pour x

Les amis inconnus

Il vous naît un poisson qui se met à tourner

Tout de suite au plus noir d’une lame profonde,

Il vous naît une étoile au-dessus de la tête,

Elle voudrait chanter mais ne peut faire mieux

Que ses sœurs de la nuit, les étoiles muettes.

Il vous naît un oiseau dans la force de l’âge

En plein vol, et cachant votre histoire en son cœur

Puisqu’il n’a que son cri d’oiseau pour la montrer,

Il vole sur les bois, se choisit une branche

Et s’y pose ; on dirait qu’elle est comme les autres.

Où courent-ils ainsi ces lièvres, ces belettes,

Il n’est pas de chasseur encore dans la contrée

Et quelle peur les hante et les fait se hâter,

L’écureuil qui devient feuille et bois dans sa fuite,

La biche et le chevreuil soudain déconcertés ?

Il vous naît un ami et voilà qu’il vous cherche,

Il ne connaîtra pas votre nom ni vos yeux,

Mais il faudra qu’il soit touché comme les autres

Et loge dans son cœur d’étranges battements

Qui lui viennent des jours qu’il n’aura pas vécus.

Et vous que faites-vous, ô visage troublé,

Par ces brusques passants, ces bêtes, ces oiseaux,

Vous qui vous demandez, vous, toujours sans nouvelles :

Si je croise jamais un des amis lointains

Au mal que je lui fis, vais-je le reconnaître ?

Pardon pour vous, pardon pour eux, pour le silence

Et les mots inconsidérés,

Pour les phrases venant de lèvres inconnues

Qui vous touchent de loin comme balles perdues,

Et pardon pour les fronts qui semblent oublieux.

Jules Supervielle

Jibé,

il y avait dans une petite rue près de l’église saint Séverin et de la Sorbonne, une toute petite librairie « Le Pont Traversé »,… « habitée » par le poète Marcel Béalu. Ado, dès que je pouvais, je prenais bus ou métro pour retrouver l’atmosphère de cette librairie où je pouvais, tranquille, lire pendant des heures, les jours sans collège, pendant les vacances scolaires.

Il était très silencieux mais me tendait des livres que je lisais passionnément. A quatorze ans je plongeais dans les poèmes de Cocteau, Seghers, Max Jacob, Supervielle, Jean Follain, Aragon, Eluard… Je n’étais pas assez riche pour acheter les livres alors je copiais dans un petit cahier les poèmes qui me touchaient et j’allais les lire sur les quais de la Seine.

C’est lui qui m’a offert « La Côte sauvage », juste avant que je m’exile en internat à Évreux pour ces études qui m’ont formé au métier d’instit. Et contrairement à ce que disent Chaloux ou Marie Sasseur, j’ai toujours protégé les enfants là où j’étais nommée, en Normandie puis en Seine saint Denis. Je n’ai jamais eu de sifflet, n’ai pas donné de punitions. J’aimais les ouvrir à la lecture, à la poésie, à l’art. Je n’étais pas très passionnée par les maths mais j’arrivais à faire ce qu’il fallait pour qu’ils aiment essayer de résoudre un problème (en élémentaire) leur conseillant de garder leurs erreurs, de ne pas effacer, de discuter à deux ou trois quand ils étaient un peu perdus…

Je crois avoir bien servi ce métier avec beaucoup de joie. Les élèves, puis plus tard les étudiants en formation me l’ont bien rendu.

Christiane

« Je crois avoir bien servi ce métier avec beaucoup de joie. Les élèves, puis plus tard les étudiants en formation me l’ont bien rendu. »

Je plussoie.

Hier, ai assisté à une présentation d’un travail théâtral (ai dormi sur ma chaise). Le père de la prof.est arrivé en retard.

Un immense fauteuil de cuir lui était réservé.

Plus tard, lorsque la représentation fut finie, il était debout, elle s’est mise face à lui, s’est collée à lui et l’a enlacée.

C’était l’expression totale de l’amour.

Lorsque j’avais 16 ans, 15 ?, une de mes amies d’enfance, Ghislaine M.comme l’évêque de Digne, quittée depuis la fin de l’enfance, voulait passer le concours de l’École Normale inférieure et ne se sentait pas de le faire.

Elle m’a demandé de passer le concours avec elle.

Cela ne m’intéressais pas ce métier.

Je lui ai répondu non.

Je voulais être petit rat à l’Opéra de Paris.

Mon père m’a dit que je ne voulais pas passer ce concours pck je n’étais pas capable de le réussir.

Nous étions 600 candidats. J’ai réussi soixantième sur 60.

Elle l’a enlacé.

Son père.

J’ai redoublé ma seconde, suivi la première, redoublé ma terminale. Mon père m’a forcée à suivre le cursus scientifique, j’étais une littéraire.

J’ai suivi l’École Normale à Garches puis à Anthony.

Etc.