Henri Cartier-Bresson, antifasciste, foutugraphe, oeil du siècle

Si on a pu appeler Henri Cartier-Bresson (1908-2004) « l’œil du siècle », c’est parce qu’il l’avait couvert dans les deux sens du terme : comme reporter en se colletant à l’Histoire immédiate, et comme contemporain d’un XXème qu’il vécut de bout en bout animé du dur désir de durer. Une grande exposition à Beaubourg jusqu’au 9 juin, première rétrospective de cette ampleur en Europe (il était temps !) et l’album qui l’accompagne (400 pages, 500 illustrations, 49,90 euros, éditions du Centre Pompidou), où le texte et l’image sont au diapason de l’exigence, rendent justice tant à l’artiste qu’à l’artisan en lui. A la fois l’auteur de la seule photo reproduite dans la fameuse Histoire de l’art d’Ernst Gombrich, celui de la première photo jamais exposée au Louvre et celui des milliers d’images qui ont modifié notre regard sur le monde, excusez du peu.

Remarquablement menés par Clément Chéroux, conservateur et responsable du cabinet de la photographie au Centre Pompidou, tant l’exposition que son catalogue, riche de sources et de références, relèvent d’une anthropologie visuelle organisée en trois parties : le surréalisme voyageur des débuts (1926-1935), l’engagement politique (1936-1946), les années Magnum (1947-1970). Le plus délicat était d’y faire la part des faits avérés et de la mythologie personnelle reconstituée « en une suite logique de moments fondateurs ».

Tout a été dit de son génie visuel par les historiens de la photographie : talent de la composition, intelligence des situations, équilibre des masses, agencement des lignes, mise en tension de la maîtrise et de l’intuition, introduction de fulgurances dans la vision géométrique de l’espace, inscription de l’objet du regard au centre de l’image, quête du nombre d’or…. Mais jamais l’un d’eux n’avait poussé aussi loin que Clément Chéroux le souci de contextualiser chacune de ses photos. Et bien peu avaient réussi comme lui à attraper l’homme qui voulait gouverner son rapport à l’Histoire sous le signe du hic et nunc que ce soit lors de l’assassinat de Gandhi, dans la Chine de la fin du Kuomintang où il ne photographia pas la guerre mais l’argent, nerf de la guerre, ou dans l’Union soviétique post-stalinienne. Au couronnement de George VI en 1937, il était le seul envoyé spécial à Londres à ne pas immortaliser le roi mais le peuple regardant son monarque :

« En photographiant le retournement des corps, il montre le renversement du pouvoir. C’est là, précisément, que se situe la valeur révolutionnaire de ses images ».

Cela n’allait pas de soi avec un observateur aussi frénétique, qui faisait fi des découpages imposés par la chronologie. A ses yeux, il n’y eut de grande rupture qu’après 1968 avec l’accélération de la marchandisation et du consumérisme. Il faut rendre grâce à Clément Chéroux d’avoir insisté sur la cohérence de ce parcours esthétique et politique. Cartier-Bresson n’est pas seulement resté toute sa vie le surréaliste qu’il fut à 20 ans : il est demeuré profondément marqué par son vécu du Front Populaire. Anticolonialiste troublé par son séjour très jeune en Afrique noire, antifasciste engagé dans les années 30 aux côtés des républicains espagnols, compagnon de route du Parti (il collabora à Regards et à Ce soir d’Aragon), prisonnier évadé en 1943… Arme de classe, le Leica devient alors arme de guerre entre ses mains. La guerre l’a changé. Il se veut moins abstrait, plus proche des valeurs humanistes. Mais qui ne l’est pas dans les années 50 ? La photo n’y échappe pas. Et le voilà embarqué dans un petit groupe (Doisneau, Boubat, Ronis, Izis), sous une étiquette avec laquelle il prend ses distances dans les années 80, la jugeant trop sentimentale. Evadé un jour, évadé toujours. Il n’y a pas un mais des Cartier-Bresson. Encore fallait-il savoir en faire surgir l’impressionnante unité pour nous donner à voir ce que vit l’œil du siècle. Pour y parvenir, Clément Chéroux a privilégié une approche historienne, chronologique et non thématique. Pour  la même raison, quitte à hérisser le poil de photographes qui ne supportent pas l’actuelle marchandisation de la photo par les galeristes et collectionneurs, il a fait le choix de n’exposer que des vintages au sens large du terme. Une manière de « faire comprendre l’importance de l’authenticité comme de l’historicité des tirages d’époque« . Ce qui constitue une grande première. Pas seulement des tirages dus à Cartier-Bresson lui-même (fort mauvais laborantin, comme il le reconnaissait, il n’insista pas) mais des tirages datant soit de l’année de la prise de vue même soit de l’année qui en est le plus rapprochée, de manière à restituer l’évolution de notre regard (format de plus en plus grand, papier un peu terne etc) autant que celle de l’oeuvre. Ainsi le photographe est-il passé insensiblement de tirages traits contrastés, avec des noirs bien profonds, à des tirages qui l’étaient de moins en moins, privilégiant une tonalité douce qu’il qualifiait de « couleur de Loire » et que l’on finira par baptiser « le gris Cartier-Bresson ». Drôle de foutugraphe. Il avait l’art et le goût de s’immerger dans les foules. Mais le même homme était capable de remuer ciel et terre pour aider un prisonnier ou un ami dans le besoin. Grand bourgeois libertaire, tiraillé au soir de sa vie comme au premier jour entre sa naissance et sa vision du monde, l’anar bouddhiste vivait cette contradiction comme une tension nécessaire à la vie. N’empêche qu’elle s’effaçait devant la sérénité et la paix intérieure qui le gagnaient grâce au dharma ; je m’en aperçus lors d’un enseignement d’un rinpoché rue de Vaugirard, ou à une conférence du dalaï-lama au Palais des sports, auxquels il m’emmena. N’empêche qu’à la fin, il était las de tout. Au dernier dîner, sa chaise était l’endroit où l’on avait le plus de chance de le trouver absent. Son corps était bien là, mais son esprit ailleurs. Comme s’il avait déjà passé le miroir. Dans sa jeunesse, la mère de son ami Pierre Loeb

la même raison, quitte à hérisser le poil de photographes qui ne supportent pas l’actuelle marchandisation de la photo par les galeristes et collectionneurs, il a fait le choix de n’exposer que des vintages au sens large du terme. Une manière de « faire comprendre l’importance de l’authenticité comme de l’historicité des tirages d’époque« . Ce qui constitue une grande première. Pas seulement des tirages dus à Cartier-Bresson lui-même (fort mauvais laborantin, comme il le reconnaissait, il n’insista pas) mais des tirages datant soit de l’année de la prise de vue même soit de l’année qui en est le plus rapprochée, de manière à restituer l’évolution de notre regard (format de plus en plus grand, papier un peu terne etc) autant que celle de l’oeuvre. Ainsi le photographe est-il passé insensiblement de tirages traits contrastés, avec des noirs bien profonds, à des tirages qui l’étaient de moins en moins, privilégiant une tonalité douce qu’il qualifiait de « couleur de Loire » et que l’on finira par baptiser « le gris Cartier-Bresson ». Drôle de foutugraphe. Il avait l’art et le goût de s’immerger dans les foules. Mais le même homme était capable de remuer ciel et terre pour aider un prisonnier ou un ami dans le besoin. Grand bourgeois libertaire, tiraillé au soir de sa vie comme au premier jour entre sa naissance et sa vision du monde, l’anar bouddhiste vivait cette contradiction comme une tension nécessaire à la vie. N’empêche qu’elle s’effaçait devant la sérénité et la paix intérieure qui le gagnaient grâce au dharma ; je m’en aperçus lors d’un enseignement d’un rinpoché rue de Vaugirard, ou à une conférence du dalaï-lama au Palais des sports, auxquels il m’emmena. N’empêche qu’à la fin, il était las de tout. Au dernier dîner, sa chaise était l’endroit où l’on avait le plus de chance de le trouver absent. Son corps était bien là, mais son esprit ailleurs. Comme s’il avait déjà passé le miroir. Dans sa jeunesse, la mère de son ami Pierre Loeb lui avait révélé les circonstances de sa mort. Il avait choisi le moment et le lieu. Il s’est laissé partir. Selon son vœu, on apprit qu’il était mort et enterré dans le petit cimetière en haut de la colline, près de sa maison de Céreste, en présence d’une poignée d’intimes. Cette fois, il n’était plus là pour de vrai. Depuis seule sa présence demeure. Obsédante et paralysante parfois pour nombre de photographes (lire leurs témoignages dans l’excellent Hors-série du Nouvel Observateur paru à l’occasion de l’exposition de Beaubourg). Beaucoup ont retenu son caractère parfois difficile, impérieux, cassant ; bien peu ont insisté sur sa générosité, sa curiosité, son ouverture. Question de kairos et de feeling. Mais il pouvait passer de la colère au rire en un instant. Ce qu’il reste encore ? Une influence, une imprégnation. Plus que tout : une vision du monde stricto sensu ; une manière de le regarder en esquissant un pas de côté car on comprend tout mieux dès lors qu’on l’envisage de biais ; une conception géométrique de toute organisation spatiale, seul moyen de démêler le grand chaos universel pour en faire surgir l’ordre, l’harmonie, la mesure, l’équilibre des formes ; l’interdiction donnée à soi-même de chercher à identifier un tableau par son cartouche en le découvrant aux cimaises d’un musée, pour mieux se laisser d’abord envahir par le choc esthétique. Deux réflexes surtout : face à un événement, une situation, toujours se demander « De quoi s’agit-il ? » ; et face à toute manifestation de richesse, toujours interroger « D’où vient l’argent ? ». Cela paraît peu mais c’est beaucoup. Il a avancé dans la vie durant près d’un siècle avec ces deux phrases. Rien n’est plus précieux.

lui avait révélé les circonstances de sa mort. Il avait choisi le moment et le lieu. Il s’est laissé partir. Selon son vœu, on apprit qu’il était mort et enterré dans le petit cimetière en haut de la colline, près de sa maison de Céreste, en présence d’une poignée d’intimes. Cette fois, il n’était plus là pour de vrai. Depuis seule sa présence demeure. Obsédante et paralysante parfois pour nombre de photographes (lire leurs témoignages dans l’excellent Hors-série du Nouvel Observateur paru à l’occasion de l’exposition de Beaubourg). Beaucoup ont retenu son caractère parfois difficile, impérieux, cassant ; bien peu ont insisté sur sa générosité, sa curiosité, son ouverture. Question de kairos et de feeling. Mais il pouvait passer de la colère au rire en un instant. Ce qu’il reste encore ? Une influence, une imprégnation. Plus que tout : une vision du monde stricto sensu ; une manière de le regarder en esquissant un pas de côté car on comprend tout mieux dès lors qu’on l’envisage de biais ; une conception géométrique de toute organisation spatiale, seul moyen de démêler le grand chaos universel pour en faire surgir l’ordre, l’harmonie, la mesure, l’équilibre des formes ; l’interdiction donnée à soi-même de chercher à identifier un tableau par son cartouche en le découvrant aux cimaises d’un musée, pour mieux se laisser d’abord envahir par le choc esthétique. Deux réflexes surtout : face à un événement, une situation, toujours se demander « De quoi s’agit-il ? » ; et face à toute manifestation de richesse, toujours interroger « D’où vient l’argent ? ». Cela paraît peu mais c’est beaucoup. Il a avancé dans la vie durant près d’un siècle avec ces deux phrases. Rien n’est plus précieux.

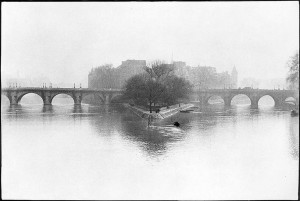

(Photos D.R. et Henri Cartier-Bresson)

629 Réponses pour Henri Cartier-Bresson, antifasciste, foutugraphe, oeil du siècle

TKT dit: 27 février 2014 à 15 h 57 min

la capote, qui peut être un toit dur automatique

C’est le système « Darl’mat » de Peugeot en dix-neuf cent trente-huit, la première sortie avait une fort bonne tête, il aura ensuite fallu soixante ans…

Dans le fond… l’illustration du billet… HCB montrant fièrement son outil, c’est un peu comme une actrice montrant son cul, non ?

JC, très polie, votre demande de permission, de m’appeler par mon prénom. Je ne suis pas preneur, je n’aimerais pas mettre un prénom sur vos commentaires, vous comprenez ? JC colle bien à vos commentaires.

Tuuut, tuut, JC !

Le xénon n’est pas sur la liste des produits donc les Russes ne se dopent pas.

Les bienfaits du xénon à haute dose quinze ans plus tard ? Ils s’en foutent, ils ont les médailles.

Nous on fait dans le pantalon, ça a quand même une autre gueule.

Le chic français.

Thierry, les jésuites m’ont prénommé Jéroboam ! Un prénom royal ! Sympa, non ?

Le vieillissement des sportifs insouciants…

Hou là, hou là, Bouguereau et les autres, on se calme ! Je retire l’expression « antichambre de la débauche », j’avoue tout à Clopin, et vous rappelle, messieurs les vieux polissons, que l’autoproclamée « ravissante » de ce blogue, ce n’est pas moi, et qu’elle est plutôt du soir. Sur ce, je file, avec, allez je ne suis pas vache, un lien qui devrait me remplacer au mieux, s’il s’agit d’éveiller les appétits !

A demain !

(le philosophe fou qui continue à écrire, à professer, à s’expliquer, à être étudié : la machine est folle depuis longtemps. J’avoue qu’avoir connu des témoins directs de cette affaire, ça décoiffe…)

Jéroboam !

Par des jésuites.

Donc il s’enquille au moins des mathusalems.

De vodka ?

Après on s’étonne qu’il soutienne Poutine.

allez TKTruc si tu veux faire la paix, tiens, j’te suce la bite et sans capote, vieux dégueu…

Ci-dessous, une bio express revisitée de TKT :

« Par la profession de mon père, éboueur, celle de mon grand-père, manoeuvre dans le BTP, de mon lieu de naissance, un dispensaire, rue Jules Guesde à Bobigny, de l’adresse ponctuelle de mes parents, Blvd Maurice Thorez, à Aulnay-sous-Bois. Mon cursus scolaire, écoles publiques, puis Lycée Jules Vallès (j’avais un seul camarade de classe certifié d’origines bourgeoises. »

Si tel était le cas, je ne suis pas sûr que TKT nous rebattrait les oreilles de 93, de HLM, de fins de mois difficiles, etc.

est-ce que le camarade TKT prend toujours des cours de grammaire française en robe des champs au petit déjeuner avec des croissants chauds apportés more praesidentialismo

Cela dit, j’aime les « per se », les « indeed », les « vadiou » de TKT, entre autres savoureux « Singapore »… Pour tout dire, il m’amuse.

jicé les jésuites sont des faux-c

Ça fait peur : un avatar qui influence la vie réelle

Une nouvelle étude états-unienne suggère que le choix d’un avatar dans un jeu vidéo a une influence sur notre rapport aux autres dans la vie réelle. Jouer le rôle du méchant rendrait antisocial !

« ravissante » de ce blogue, ce n’est pas moi

Trouille

pourquoi que tu te fais du mal si ton cochon y t’aime t’as tout bon

ce n’est pas une interprétation, mais une association « personnelle » sur l’invitation par HCB à venir « sans rien », a première photo et le billet

j’avais appris autrefois que l’on disait que « le christ vient les mains nues », mais « je ne sais » pas retrouver la citation: donc je m’en vais

18h18: bouedegras a retrouvé la touche repeat, youpi

dans un souci de clarification à l’intention de TKT, j’ajoute que moi c’est moi (quand c’est moi) et toi t’es toi (quand t’es toi, c’est à dire keupu qui ferme sa gueule).

@ 27 février 2014 à 17 h 31: Amusant, vous ne connaissez rien de la vie. On peut avoir des fins de mois difficiles, même en étant dans la catégorie supérieure des revenus, disons plusieurs millions d’€ par an. Question d’organisation, mal organisé, peu importe les revenus…

Pas mal de managers, paient leurs impôts avec leur bonus. Quand les boni diminuent, ils ont un problème.

Je vois que vous connaissez bien la vie des moins aisés de la région parisienne.

J’aime bien Jules Vallès, mon ancien lycée, qui se nommait à l’époque, Lycée de Saint-Cloud, porte aujourd’hui un nom propre.

Bobigny ? Connais pas de visu, mais certainement de réputation.

Singapore, savoureux.

Non, Singapura, avec un accent bahasa malaysiu, est savoureux.

Singapour, la méthode francophone, est tout à fait moche.

Vive L.K.Y !

porte aujourd’hui un nom propre

TKT

Même sur un blog littéraire tu peux le nommer Thierry, Alexandre Dumas n’est en rien un paria.

tiens, j’te suce la bite et sans capote

Ciboulette, au rapport!

Vive L.K.Y

Vontraube comme JC est assez amateur des dictatures dites « douces ».

Les plus sûres pour s’enrichir rapidement et assez durablement si on retire ses billes à temps.

Bien sûr quelques compromissions sont nécessaires, mais il suffit de regarder ailleurs.

Ça fait peur : un avatar qui influence la vie réelle (lettres mes amours)

ça fait peur, mais comme les avatars sont omniprésents et comme les formes de leur influence sont innombrables, indénombrables, incernables, il faut s’y faire. Il n’y a rien de plus vrai ni de plus profond que la notion d’avatar telle qu’on la trouve exposée dans les religions de l’Inde. S’il est vrai que nous passons largement plus de la moitié de notre vie (sinon la totalité) à évoluer dans l’imaginaire, il faut admettre que nous vivons entourés d’avatars et sommes faits d’avatars qui, non seulement influent de multiples façons sur notre vie, mais sont littéralement ce que nous sommes. Pour prendre un exemple simple, le seul fait de se choisir un pseudo pour communiquer sur internet crée un avatar dont nous ne savons pas au départ jusqu’où il va nous mener. Je suis en train de lire la passionnante biographie de Bonaparte par Patrice Gueniffey, qui montre comment le jeune Bonaparte se crée littéralement (sur le plan imaginaire) une série d’avatars (il se rêve successivement fils d’un autre que son père officiel, jeune littérateur disciple de Rousseau, patriote corse etc.) qui vont influer sur sa destinée. Peut-être ne sommes-nous que les avatars successifs que nous nous sommes choisis (ou que l’on a choisis pour nous, ce qui est plus triste). Le « Madame Bovary, c’est moi », qu’on prête à Flaubert, est une clé pour comprendre cette notion d’avatar, qui mérite bien qu’on y réfléchisse.

Non, JC est amateur de l’extrême-droite populiste.

J’ai une grande admiration pour L.K.Y, un homme qui a réussit a faire taire le racisme, dans une région communautaire.

Pas vraiment un démocrate, mais quand on voit, en Suisse, les derniers résultats d’un référendum populaire, organisé par une droite populiste, franchement…

Phil dit: 27 février 2014 à 14 h 07 min

Madame lit un cours de trigonométrie; ça ne s’invente pas.

Vient de paraître : « Eugène Atget, poète matérialiste » de Baudouin de Bodinat.

C’est une femme, elle-même photographe, Bérenice Abott, qui aura eu l’intuition de sauvegarder le travail, à la fin colossal, d’un homme que ses contemporains goûtaient peu. Il avait justement pour vocation de voir et de capter, sensiblement, les derniers rayons d’une lumière et d’une vie, à la fois pauvre et luxueuse, qui animaient une ville au temps que la frénésie du progrès et du retour sur investissement ne l’avaient pas encore complètement bousillée.

Ce qui demeure alors sous nos yeux, dans ces rues que l’on peut croire désertes, ce n’est pas seulement le détail du Paris englouti, c’est la douleur de savoir qu’il va l’être, la tendresse aussi pour un monde où l’homme n’est pas encore un étranger.

Pingback: Henri Cartier-Bresson au Centre Pompidou | Je veux toujours être ailleurs

629

commentaires