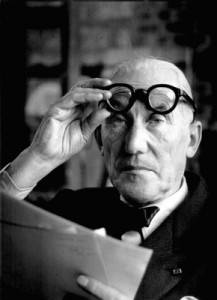

L’image de Le Corbusier et l’oeil de l’architecte

Nul n’est moins mort que Charles Edouard Jeanneret (1887-1965) dit Le Corbusier, l’architecte le plus marquant du XXe siècle. Mais avant tout un artiste complet, comme on le dirait d’un athlète. Et le photographe en lui ne fut pas le moindre, non seulement parce qu’il ne cessa de prendre des photos monumentales mais encore parce que très tôt, il prit soin de son image (noeud papillon, lunettes rondes à noire monture épaisse en nickel puis en corne, costume strict, chemise blanche, pipe entre les dents) et porta une grande attention à celle que les photographes donneraient de lui. Un album en témoigne Construire l’image. Le Corbusier et la photographie (256 pages, 45 euros, textuel), ouvrage collectif dirigé par Nathalie Herschdorfer et Lada Umstätter, d’une grande richesse iconographique, cela va de soi, souvent inédite, ce qui est plus rare, et renforcée par des textes de spécialistes (Tim Benton, Catherine de Smet…) particulièrement denses. Car, comme le souligne l’architecte Norman Foster dans sa préface, chez Corbu, image, concept et message ne font qu’un. Un appareil photo en mains (les premiers temps un Cupido 80 (6x 9cm), puis une caméra 16 mm), comme s’il s’agissait d’un compas, d’un crayon ou d’un pinceau, il conservait un même souci plastique de la composition, de l’harmonie, du cadrage, de la circulation de la lumière, mais aussi de la mise en pages jusque sur les murs des maisons particulières qu’il construisait en les décorant parfois de fresques photographiques. Il avait également le goût du photomontage, même si la photographie demeurait avant tout pour lui un médium au service de sa vision de l’architecture et des moyens de la faire connaître.

« Il l’a intégrée autant à ses stratégies de communications qu’à ses recherches plastiques et intellectuelles. Elle a été pour lui, dans tous les sens du terme, un outil de vision et de réflexion » écrivent les deux maîtres d’œuvre de ce beau-livre.

Le Corbusier n’ayant pas eu d’héritier direct, la Fondation qui porte son nom est sa légataire universelle. Dans son testament, qui date de 1960, il la tient pour un être administratif appelé à devenir un être spirituel. Autrement dit, « une continuation de l’effort poursuivi pendant toute une vie ». Il lui a légué 500 000 documents, 38 000 plans, 6 000 dessins, ainsi que des tableaux, sculptures, carnets de voyages, livres et nombre de photos inédites. Il n’a jamais cessé d’archiver son avenir. Comme s’il lui fallait conserver toute trace de travail dans la parfaite conscience qu’un jour cela compterait. Conserver et communiquer. Très tôt il prépara sa postérité, publiant le premier volume de son oeuvre complète en 1929, donc à 42 ans. Une préoccupation de la mise en scène de soi qui ne trahit pas la haine de soi. Car on tend à l’oublier : Le Corbusier n’était pas seulement un grand architecte mais un artiste total qui, durant toute son existence, passa ses matinées à peindre. Il n’a jamais été diplômé d’architecture. Sur son livret de famille, au jour de son mariage, il avait écrit : «Profession : artiste peintre». Il a été malheureux de ne pas avoir été reconnu comme artiste. Même lorsqu’on parle du peintre, on dit « Le Corbusier », quand bien même il a signé « Jeanneret » son oeuvre picturale jusqu’en 1928, des oeuvres de la période puriste, relativement rares sur le marché mais qui n’en ont pas plus de valeur.

un artiste total qui, durant toute son existence, passa ses matinées à peindre. Il n’a jamais été diplômé d’architecture. Sur son livret de famille, au jour de son mariage, il avait écrit : «Profession : artiste peintre». Il a été malheureux de ne pas avoir été reconnu comme artiste. Même lorsqu’on parle du peintre, on dit « Le Corbusier », quand bien même il a signé « Jeanneret » son oeuvre picturale jusqu’en 1928, des oeuvres de la période puriste, relativement rares sur le marché mais qui n’en ont pas plus de valeur.

Aujourd’hui encore, les sondeurs n’en reviennent pas : lorsqu’ils demandent aux gens de citer deux grands architectes vivants, c’est le nom de Jean Nouvel mais aussi celui de Le Corbusier qui arrivent le plus souvent. Pourtant, si ce dernier n’est plus de ce monde depuis cinquante ans, il y est de plain-pied. Certes, il a relativement peu construit (quelque 70 bâtiments ou ensembles) alors qu’il a beaucoup publié. Mais son emprise tant sur ses pairs que sur le grand public est inimaginable, jusque dans des pays où il n’a jamais rien réalisé. Ce qui n’est pas pour surprendre la Fondation Le Corbusier : le jour de son inauguration, pas un ministre français ne s’est déplacé alors qu’une douzaine d’ambassadeurs sont venus exprimer la reconnaissance de leur pays. Le Corbusier a longtemps été enfermé au purgatoire, parfois à cause de son opportunisme politique – il était à Moscou en 1931, à Vichy en 1942. Il est désormais à nouveau enseigné dans les écoles d’architecture. Mieux, il demeure un référent. En bien ou en mal, on en parle. Google se fait l’écho permanent des polémiques qu’il suscite encore. On ne compte plus les architectes français qui font du Le Corbusier comme Jourdain de la prose, quand bien même le modèle corbuséen serait-il toujours utilisé pour motiver des rejets urbanistiques. Il n’est pas rare de retrouver sous d’autres signatures l’écho de son travail sur la matière et sur le vide, sa façon de les faire resplendir sous la lumière sans jamais renoncer à sa notion de parcours et de promenade architecturale. Corbu n’en demeure pas moins un bouc émissaire : il est le grand responsable fantasmé de toute la modernité urbaine dans ce qu’elle a de plus dogmatique. Il est vrai que celle-ci a aussi fait des ravages. Bien qu’il ne soit pas directement responsable des grandes cités, il en a été l’un des grands inspirateurs. Mais il sera beaucoup pardonné à celui qui a inventé la courbure dans l’espace et très tôt compris la liberté que pouvait donner le béton. Le Corbusier, c’est à la fois l’Unité d’habitation de la Cité radieuse (« la maison du fada » disent les marseillais) et la grâce faite architecture dans cette sculpture vivante qu’est la chapelle de Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp.

Nombre de plasticiens le tiennent non pour un architecte mais pour un artiste protéiforme dès lors que meubles, immeubles, maisons, peintures, photos, collages, estampes, sculptures forment une continuité. Un peu partout, chacun s’en empare, s’en nourrit, le réinterprète. L’historienne de l’art Catherine de Smet, qui a consacré une étude détaillée à cette reconnaissance, qui lui paraît relever de la « fraternité » plutôt que de la filiation, explique le phénomène par l’engagement total du Corbu dans son oeuvre, par sa recherche patiente en toutes choses et par sa dimension sociale. Contrairement aux architectes, les jeunes artistes nourris du Corbu ne le traitent pas comme un maître, mais comme un pair. C’est également vrai pour les photographes que ses bâtiments ont influencés. Une exposition et un colloque sous le signe des « Aventures photographiques » en ont témoigné à La Chaux-de-Fonds, fin septembre. On y a vu comment Brassaï, Doisneau, René Burri et surtout Lucien Hervé, son photographe attitré, ont dialogué avec lui. L’hommage de sa ville natale à Charles Edouard Jeanneret dit Le Corbusier, à l’occasion du 125e anniversaire de sa naissance, s’est voulu éclatant. Son portrait et son nom sont quand même sur les billets de 10 francs ! N’empêche que sur la façade de sa maison natale, à côté d’une froide plaque célébrant sa mémoire, il y a désormais l’entrée d’un magasin de farces et attrapes. La rigueur et la fantaisie : tout à fait lui !

Nombre de plasticiens le tiennent non pour un architecte mais pour un artiste protéiforme dès lors que meubles, immeubles, maisons, peintures, photos, collages, estampes, sculptures forment une continuité. Un peu partout, chacun s’en empare, s’en nourrit, le réinterprète. L’historienne de l’art Catherine de Smet, qui a consacré une étude détaillée à cette reconnaissance, qui lui paraît relever de la « fraternité » plutôt que de la filiation, explique le phénomène par l’engagement total du Corbu dans son oeuvre, par sa recherche patiente en toutes choses et par sa dimension sociale. Contrairement aux architectes, les jeunes artistes nourris du Corbu ne le traitent pas comme un maître, mais comme un pair. C’est également vrai pour les photographes que ses bâtiments ont influencés. Une exposition et un colloque sous le signe des « Aventures photographiques » en ont témoigné à La Chaux-de-Fonds, fin septembre. On y a vu comment Brassaï, Doisneau, René Burri et surtout Lucien Hervé, son photographe attitré, ont dialogué avec lui. L’hommage de sa ville natale à Charles Edouard Jeanneret dit Le Corbusier, à l’occasion du 125e anniversaire de sa naissance, s’est voulu éclatant. Son portrait et son nom sont quand même sur les billets de 10 francs ! N’empêche que sur la façade de sa maison natale, à côté d’une froide plaque célébrant sa mémoire, il y a désormais l’entrée d’un magasin de farces et attrapes. La rigueur et la fantaisie : tout à fait lui !

Post-scriptum : « C’est la faute à Le Corbusier », comédie urbaine de de Louise Doutreligne mise en scène par Jean-Luc Palliès, sera créée le 17 janvier à Fontenay-sous-bois avant de tourner à Vitry, Saint-Maur, Firminy (à la Maison de la culture Le Corbusier…), Rosny et pour finir à la Cartoucherie de Vincennes en avril.

(« Le Corbusier au couvent dominicain Sainte Marie de la Tourette, 1959, photo René Burri/ Magnum » ; « Le jour de l’inauguration de l’Unité d’habitation de Marseille, 1952, photo Lucien Hervé »; « Le Corbusier dans les années 50 » photo Fondation LC)

300 Réponses pour L’image de Le Corbusier et l’oeil de l’architecte

Il est certain que si, à l’instar de Le Corbusier, Adolf ne s’était pas quelque peu dispersé, ses talents d’aquarelliste, une fois libéré de la tutelle de modèles anciens, dont l’influence est par trop reconnaissables dans ses oeuvres conservées, auraient pu faire de lui un maître aujourd’hui unanimement reconnu. Hélas, comme toutes les entreprises humaines, l’Histoire de l’art est sujette à bien des aléas. Ach , c’est bien triste.

Jambrun, vous dont le génie éblouit à chaque instant -là où Boug pète, John éclate- vous pourriez nous écrire, si cela n’a pas été déjà fait (comme Leys et son « Napoléon » grossiste en légumes) une vie fantasmée d’Adolf, paisible aquarelliste de métier ?

Suppression de la rue et des petits commerces propices à la flânerie poétique, créations de radiales pour les automobiles, aménagements de zones d’ « espaces verts » qui sont le degré zéro de l’art des jardins…

il faut replacer le tout dans son contesque baroz, le fameux « zoning » de corbu est conséquent à une politique hygiéniste, la lutte contre la tuberculose, le caractère huatement poluant de l’industrie que les « zones » industrielles tenataient de confiner etc.. une bonne part du charme des rues d’antan dont tu parles vient de « modèles » de cloaques populaire assainis, et vraiment jean marron fait un terrible contresens avec ses isolats sociaux..il le fait exeuprés plutôt : en cachant ses mobiles il se dévoile lui même..hou qu’il est laid

une vie fantasmée d’Adolf, paisible aquarelliste de métier ?

..ce genre d’uchronie n’a aucune vertue jicé, sinon de considérer que les injustices sont telle qu’il est déraisonnable de tenter d’y sursoir..ton seul et unique travail et d’y insister pour désespérer ceux qui pourraient croire le contraire : ce qui prouve que tu n’y crois pas toi même, c’est en effet désespérant puisque tu paies de ta personne

Le Corbusier faisait partie d’un vaste ensemble d’immenses architectes de son époque: Walter Gropius, Mies van Rohe, Theo van Doesburg, Peter Behrens, Aldo van Eyck, Vladimir Tatline

c’est en effet désespérant puisque tu paies de ta personne

..alors que ça devrait te rendre sur de toi et serein..mais non..t’es boursouflé nuitamment, torturé dés potron minet tourmenté à midi par l’idée que ta matrone de providence ait besoin de ton secours..t’es son espèce de prètre autoproclamé

Toi aussi, grand futé, tu as remarqué le nombre de gens qui professent, conseillent, ordonnent, légifèrent, et qui n’y croient pas eux mêmes ?!

légifèrent, et qui n’y croient pas eux mêmes ?!

c’est vrai, c’est pourquoi je crois au vertu de l’organisation et de la politique : que malgré la recherche désespéré des ses propres interéts jusqu’à la nuisance puisse être anticipé et sinon contrecarré, contenu..poilofion jicé..et c’est justement ce que tu veux détruire

L’auteur Français Christian-Emmanuel Schmitt a écrit un roman double, sur un Hitler dictateur et un Hitler peintre (ringard) à succès.

L’argument de la « politique hygiéniste », qui était déjà celui invoqué par Haussmann, n’est pas recevable, le boug. Les tyrans ont toujours de bonnes raisons pour justifier leurs actes. Voilà à quoi nous avons, fort heureusement échappé et qui a en partie été réalisé plus tard sous Pompidou, avec plus de discernement;..

Eric-Emmanuel, TKT, que j’envie d’être au soleil !

Je l’ai vu tout de suite, bougboug : tu crois à la vertu, je pratique le vice. Je suis un destructeur, tu es un batisseur !

Bon ! ça fait une moyenne…

Autres peintres plus ou moins ratés mais cinéastes géniaux : Fellini ou Maurice Pialat.

Tiens, un conte de Noël, écrit par Le Cornemusier:

CONS DE NOEL

L’ALLUMÉ DES LAMPADAIRES

(Pour enfants seulement)

Le type avançait d’un pas lourd. Il me ressemblait. Je me demandais si ce n’était pas moi.

Il ne passe jamais personne devant ma maison.

J’habite à deux pas de la ville. On apercevait ses lumières.

Où allez-vous ?

Il tapa des pieds comme s’il voulait débarrasser la neige de ses souliers. Pâle, échevelé, l’œil noir, le menton pointu, ce n’était pas moi.

Il n’y avait pas de neige. On était pile le jour de Noël.

Je me casse, dit-il, toujours en tapant des pieds.

Il avait l’air furieux.

J’en ai marre, je quitte ce pays de cons. Noël est la fête la plus abjecte que je connaisse. Ici on a eu 1000 peintres, 1000 écrivains, 1000 musiciens et qui va-t-on chercher pour l’ambiance et les décos ? Qui ? Je vous le demande…Son col était relevé, il postillonnait, il faisait des yeux de grenouille, exorbités, un côté Antonin Artaud, c’était lui peut-être… Les épiciers ! Oui, monsieur, les épiciers et les électriciens, vous avez vu ce qui pend aux façades des maisons, aux arbres, aux lampadaires, ces fils de bave lumineux, ouais, des fils de bave ! Connards va ! Et ces chants à la sono publique, cette musique chamallow, vous avez entendu ? Pouah ! C’est immonde, monsieur …Ses cheveux battaient autour de ses oreilles…Ou bien Céline, celui d’après-guerre, le fou de Meudon. Ha, Ha, je vous le dis, s’il devait revenir, l’autre là haut … il désignait le ciel du doigt, en ricanant, il voulait sans doute parler de Jésus,… il en ferait une tronche. Non, non, c’est fini, bien fini, allez je me barre et d’ailleurs…il s’était retourné et reprenait la route,… et d’ailleurs, dans ce pays stupide, on peut même plus picoler.

Bon allez, salut.

Il avait levé son bras droit, en tapant de son bras gauche à l’intérieur de son coude.

J’avais des boules multicolores autour du cou, je m’apprêtais à pendre des guirlandes lumineuses sur mes fenêtres, devant l’entrée j’avais dressé un sapin avec de la poudre dessus, j’y avais suspendu des petits paquets, des odeurs de dinde et de marrons glissaient sous la porte, et les anges dans nos campagnes entonnaient un hymne sur mon lecteur, bouche bée, lamentable, je le regardais s’éloigner.

Le père Noël existe.

la villa La Roche, rue du Docteur Blanche est extra. un classique merveilleux, une merveille de classique. là, il invente beaucoup (le jardin sur le toit, qui éponge la pluie et sert d’isolant, l’emploi virtuose du verre, la réinterprétation du pilotis, et bien plus.) j’ai un gros faible pour la petite théorie des couleurs qu’il a eu pour ce bâtiment, elle est très belle. je ne pense pas que Le Corbusier se payait de mots, « les joies essentielles » qu’il prônait, on les retrouve vraiment, ce n’est pas que la partie d’un discours. chacun, au plus profond de son fors, peut les éprouver, les peser, les ressentir et toujours en ressortir l’esprit léger. pour moi, loin d’être l’édificateur de la maison dite « du fada », c’est l’homme des bâtisses « du bada » (selon la langue massaliote, ou de l’argot marseillais, ce mot indique le truc en plus, le bonus, la valeur ajoutée d’une chose ou d’un produit). souvent avec ses maisons, les gens trouvaient un bonheur de vivre auquel ils n’avaient pas idée, qu’ils n’avaient pas pensé trouvable en amont. c’est la magie tranquille du genre d’habitat qu’a su bâtir l’architecte (la Suisse n’a pas inventé que le coucou, n’en déplaise au personnage, plein de tics et vide de tact, d’un célèbre film). encore plu loin du fameux « Roark » de « The Fountainhead » de Rand et King Vidor, c’est quand même quelqu’un dont le « Taliesin » est un cabanon, un simple et vrai nageur en Méditerranée qui ne nage pas dans l’argent comme Frank Lloyd Wright.

La première photo de ce billet n’a pas été commentée parce qu’elle n’a pas été comprise.

C’était lors de l’avant projet de la Cité radieuse.

Corbu avait suggéré qu’il ne suffisait pas de repenser l’espace mais qu’il fallait aussi repenser l’habitant.

Les résidents, dans cet après-guerre de rationnements et de luttes, devaient avoir la chance de porter un vêtement unique qui puisse réunir trois qualités: la fonctionnalité (c’est une sorte de robe unisexe qui est portée en hiver comme en été, de jour comme de nuit), la beauté (il n’est pas plus blanc que le noir de Soulages n’est noir: tout est affaire de lumière) et l’idéal de l’égalité sociale (plus de différences entre travailleurs manuels et intellectuels).

La photo représente la signature du premier engagement (1948).

C’est à dessein que Corbu avait choisi de garder son accoutrement habituel. Il était comme Visconti, il se savait le représentant d’une classe appelée à disparaître. Enfiler lui-même le néo-vêtement lui aurait semblé faire preuve de démagogie et de secret mépris pour ces travailleurs.

Il ne pouvait prévoir la résistance obstinée d’habitus petit-bourgeois: l’utopie vestimentaire a hélas disparu lors du second avant-projet (1949).

Autres peintres plus ou moins ratés mais cinéastes géniaux : Fellini et Pialat.

Le Bauhaus, l’Académie de Dessau, en Saxe, fut le centre de l’architecture moderne. Puis en 33, Adolf et ses voyous firent fermer le Bauhaus de Dessau.

Zürich est un bon exemple de ville riche en bâtiments du Bauhaus.

Ajouter aussi les villes de la diaspora juive dés 1933:

Tel-Aviv, Buenos-Aires, Santiago du Chili, Sao Paulo, Rio etc…

Se souvenir que Le Corbusier est un Suisse, qu’il flirta avec les idées d’extrême-droite et, qu’il y a deux ans, un lobby voulait faire interdire le billet de 10 CHF.

Au bord de la rive droite du lac de Zürich, près de la plage de Tiefenbrunnen, existe un pavillon Le Corbusier. Un joli bâtiment de couleur qui abrite une institution honorant Le peintre-architecte.

Je ne crois pas que Le Corbusier soit, en dehors de l’hexagone, le plus connu ou important novateur de l’architecture de sa génération.

Comme tous les plus grands architectes, il laisse plus de projets jamais réalisés, que de bâtiments construits.

baroz..le plan voisin est constamment cité depuis 50 ans comme un oukaz..corbu a des caractères délirants, c’est certain, il est à l’image des grands théoriciens de son temps (radical et trés fumés)

ceci dit baroz, que l’on se serve encore et qu’on se soit servi surtout rétrospectivement de corbu comme d’une caution morale (« moderniste » etc) a des politiques urbaines d’apartheid (le mot n’est pas trop fort) c’est absolument certain..la france urbaine est souvent une catastrophe, il y a de nombreux livres fort bien fait la dessus..en particulier et là ce con de houelbeck est a la ramasse d’avoir fait d’elle « une zone commerciales »..sauf pour quelques nantis qui peucvent défendre leur « environnement »..c’est pas pour rien que l' »écologie » ne fait pas recette auprés des fauchés

tout comme on s’est aussi servi de corbu pour trouver une raison facile aux origines des cités et surtout dénier leur raison sociales etc..

le soleil de corbu baroz n’est pas que le soleil de la méditerranée, c’est celui qui surtout tue les bacilles..regarde le dans ce sens là, c’est un autre que le notre

Merci Jacques, je n’étais pas sûr du premier prénom. E-E Schmitt avec son charme naturel, ne m’en voudra pas trop.

la villa La Roche, rue du Docteur Blanche est extra. un classique merveilleux, une merveille de classique.

là, il invente beaucoup (le jardin sur le toit, qui éponge la pluie et sert d’isolant, l’emploi virtuose du verre, la réinterprétation du pilotis, et bien d’autres choses.) j’ai un gros faible pour la petite théorie des couleurs qu’il a eu pour ce bâtiment, elle est très belle. je ne pense pas que Le Corbusier se payait de mots, « les joies essentielles » qu’il prônait, on les retrouve vraiment, ce n’est pas que la partie d’un discours. chacun, au plus profond de son fors, peut les éprouver, les peser, les ressentir et toujours en ressortir l’esprit léger. pour moi, loin d’être l’édificateur de la maison dite « du fada », c’est l’homme des bâtisses « du bada » (selon la langue massaliote, ou de l’argot marseillais, ce mot indique le truc en plus, le bonus, la valeur ajoutée d’une chose ou d’un produit). souvent avec ses maisons, les gens trouvaient un bonheur de vivre auquel ils n’avaient pas idée, qu’ils n’avaient pas pensé trouvable en amont. c’est la magie tranquille du genre d’habitat qu’a su bâtir l’architecte (la Suisse n’a pas inventé que le coucou, n’en déplaise au personnage, plein de tics et vide de tact, d’un célèbre film). encore plu loin du fameux « Roark » de « The Fountainhead » de Rand et King Vidor, c’est quand même quelqu’un dont le « Taliesin » est un cabanon, un simple et vrai nageur en Méditerranée qui ne nage pas dans l’argent comme Frank Lloyd Wright.

Ce qui repose le problème de base entre arts « mineurs » et « majeurs » ou plus exactement entre arts traditionnels et arts nouveaux du fait des inventions et progrès techniques : photographie, cinématographe, enregistrement sonore, et aujourd’hui l’apport de l’informatique…

Tes soleils au figuré font de la figuration à côté du vrai soleil de méditerranée !

Habitat social/ logements ouvriers à Vienne (Autriche)

http://www.dasrotewien.at/kommunaler-wohnbau.html

http://www.wien.info › … › Visites › Architecture & Design

ueda, belle interprétation de la première illustration ! Corbu ressemble à feu Gastounet du Vieux-Porc qui aurait chaussé les lunettes de Pulvar…

L’argument de la « politique hygiéniste », qui était déjà celui invoqué par Haussmann

..pas du tout dans le même sens, haussmann s’est en parti autofinancé en « valorisant » des parcelles a batir en plein centre et en envoyant se faire foutre les pauvres en périphérie, pour rien, il remet de « l’ordre »..corbu pense a la valorisation par la densification, ce qui est totalement différent..dailleurs nous voilà de nouveau a paris avec le même dilemme

la vérité baroz, c’est q’on en veut a corbu a proportion que l’on en veuille a l’interventionnisme, c’est un bolchevique tel qu’il était perçu, et je suis pour l’interventionnisme dans la politique urbaine, a fond, et malgré ce que croit jean marron qu’il se renseigne : en matière de ville en france depuis les rois, c’est ça qui était : la tradition

Le boug, Haussmann et Alphand (pour les jardins) + Belgrand (pour les égouts) ont réellement aéré et assaini Paris en remodelant de fond en comble la capitale par en-dessus et en-dessous. Grâces leur soient rendues ! La vision utopiste du Corbu urbaniste, dont on a vu les ravages des épigones en banlieue, est proprement concentrationnaire. Mais il faut avouer que le Bucarest de Ceaucescu, entre autres exemples, est impressionnant !

Tes soleils au figuré font de la figuration à côté du vrai soleil de méditerranée !

..on l’sait jicé que le soleil ne brille que pour toi et que les autres doivent se contenter de soleil en carton

Relit Perec, le boug, l’immeuble haussmannien, avec son étage noble, ses étages bourgeois et son rez-de-chaussée et son dernier étage destiné aux classes laborieuses correspondait au mode d’emploi de l’époque, Napoléon III, qui par ailleurs a construit les premier logements sociaux à Paris.

Napoléon III, qui par ailleurs a ouvert les deux bois à tous les Parisiens et fait aménager des parcs somptueux dans les quartiers populaires : Buttes-Chaumont ou Montsouris, ainsi que 24 squares dans toute la capitale.

D’abord …ça sert à quoi, un urbaniste contemporain ?

son rez-de-chaussée et son dernier étage destiné aux classes laborieuses

..pas exactement..surtout des gens de maisons baroz..des laves vaisselles, des vides ordures, des sèches linges..corbu a essayé de « mécaniser » tout ça..c’est ça la « machine a habiter »

mais baroz c’est bien naturel que s’exprme dans le logement l’opinion politique, ça n’a -rien- d’annexe

est il necessaire de rappeler que les produits pourris viennent de là..que la crise européenne vient de ‘investisssment immobilier débile en espagne..ça reste le coeur du centre de l’origine de la crise..mais on préfère en faire un probléme d’esthétique..cherchez l’erreur les amis

c’est un scoop que je te livre là, bonne journée

D’abord …ça sert à quoi, un urbaniste contemporain ?

c’est le meilleur ami du système libéral jicé, trouve m’en un meilleur..tu pourras pas

ça devrait servir à réparer les dégats, JC !

« que la crise européenne vient de l‘investisssment immobilier débile en espagne »

Oh, maman… Regarde en l’air, comme il est beau, le gros cliché qui vole !

Bel exemple d’urbanisme réussi, Venise. L’avenir est à la ville sans voiture…

La folie immobilère en Espagne; où chez moi, sur la Côte d’Azur, c’est de la pure spéculation, le boug, rien à voir avec une quelconque notion d’urbanisme, qui, en effet, ne peut être qu’un choix, une volonté politique qui réussit mieux en « tyrannocratie » qu’en démocratie, hélas !

« que la crise européenne vient de l‘investisssment immobilier débile en espagne »

Oh, maman… Regarde en l’air, comme il est beau, le gros cliché qui vole bas !

Chez nous, les rois et les empereurs étaient de meilleurs urbanistes que bien de nos hommes politiques. Mitterrand s’en est inspiré pour les derniers grands chantiers parisiens.

(le boug, il me semble que nous avons déjà eu cette conversation jadis avec MàC !)

bouguereau dit: 26 décembre 2012 à 10 h 23 min

le soleil de corbu n’est pas que le soleil de la méditerranée, c’est celui qui surtout tue les bacilles..c’est un autre que le notre

Avec beaucoup de réticences (parce que je suis peu généreux), je suis bien obligé de te donner un point.

Je repasserai ce soir, dans l’espoir que tu l’auras perdu.

« le soleil de corbu n’est pas que le soleil de la méditerranée, c’est celui qui surtout tue les bacilles.. »

renato dirait que voilà un beau cliché, ueda !

dans l’espoir que tu l’auras perdu

aucun banquier d’ici là ne voudra l’acheter..et te le vendre zouzou comme une valeur aaa

nous avons déjà eu cette conversation

..ça me rappelle des trucs, mais un point sur lequel nous serons daccord baroz : c’est que c’est une question qui n’interresse pas les gens, ou de manière trés annexe, à tort

surtout depuis la décentralisation..où tout a joué a contrario..on ne va pas développer on comprend tout se suite de quoi l’on parle

..a si ! parlons du sénat aussi, une chambre a casser les régles et a carambouiller des passes droits, bref une institution du lobby et de la corruption..noté triple a par toutes les banques

« le soleil de corbu n’est pas que le soleil de la méditerranée, c’est celui qui surtout tue les bacilles.. »

renato dirait que voilà un beau cliché, ueda !

évidemment que c’était un cliché de l’époque ! demande à céline

Dans Mort à crédit, je crois, Céline nous raconte l’histoire de l’un de ses petits camarades du passage Choisel pour qui l’air frais de la montagne fut fatal !

Haussmann avait seulement un problème à résoudre : faciliter les manœuvres de l’armée en cas de révolte. Le reste c’était pour faire passer la pilule. Et puis, il faut aller fouiner dans les archive de Atget pour voir où il a envoyé vivre les ‘pauvres’ des zones qu’il a bonifiée, et surtout comment.

Jacques et bouguereau, vous déconnez ou quoi?

« c’est un autre que le notre »

Cette phrase est géniale.

l’air frais de la montagne fut fatal !

céline est pris dans un dilemme, il est hygieniste et la campagne l’emmerde..du coup il en a été « rendu » a fabriquer des miasmes métaphysiques..l’aurait mieux fait de donner caution a corbu pour raser paris avant hitler..corbu c’était quand même plus classe que le gros goering

Je crois surtout que pour bien comprendre et apprécier Céline, il ne faut pas prendre au sérieux ses belles et fumeuses théories, tant hygiénistes que raciales, dont il se moquait lui-même…

« pour raser paris avant hitler », il y eut la tentative malheureuse de la Commune.

dont il se moquait lui-même…

céline n’avait rien mais non plus d’un pataphysicien, son rire est un moyen horrible de chercher la complicité, on peut dire dailleurs qu’il l’a déshonnoré, y’a dla kabbal la dessous, il fascinera pour ça jusqu’à la fin des temps

fascinera ou fascisera ?

Si la Commune avait réussi son coup, raser Paris, on serait devenu, dans la patrie de Roro baise Pierre, un Etat fédéral !

Et Porquerolles serait devenue province autonome … le rêve !

La principauté de Porquerolles dont JC serait le prince sans rire ?

Allons Jacky ! Aucune ambition n’est capable de satisfaire ma paresse …

Et dire que pendant ce temps-là, D., qui n’a pas posté depuis au moins cinq bonnes minutes, doit être en train de régler un problème essentiel pour la sauvegarde du monde post-ère-maya !

Parce qu’il nous aime beaucoup, surtout moi, le plus méchant d’entre tous, pour lequel il prie chaque soir…

Bon, aujourd’hui je n’ai pas beaucoup de temps.

Si l’urbanisme vous intéresse cherchez : Ferrara > Addizione Erculea. C’est le premier exemple de planification raisonnée de l’espace urbain en Europe. Architecte, Biagio Rossetti.

c’est pas un peu dépassé, le style grande motte ? avec des cages d’escaliers extérieures aussi larges que le plateau d’appartement ?

je préfère de loin Port-de – Bouc / Martigues, avec la réaffectation du site industriel foireux de Fos sur mer, je ne connais pas les urbanistes, mais c’est diversifié par là, il y a encore de l’espace, des salines,une forêt domaniale, cest pas très chic, ni connu mais on est pas emmerdés.

Ueda, ohayo gozaïmass’, les robes de bure photographiées par Burri, cela paraît normal et donnent idée d’un costume des plus modernes pour les hommes du bel aujourd’hui, en effet, vous semblez avoir raison. ça me fait penser également à un autre Adolf, Adolf Loos, autre Autrichien mais architecte non raté lui. il disait : « L’homme le mieux habillé, le costume le plus moderne, sont ceux qui attirent le moins l’attention. » cela avait rapport avec son propre style, qu’on pourrait rapprocher de celui d’hommes comme le Corbu ou Mallet-Stevens, qui fusillèrent les structures porteuses et libérèrent l’espace propice à la musique de la méditation silencieuse, au rythme de la vie de tous les jours, et non au m’as-tu-vuisme, tout ce qu’avait bien vu Henri Lefebvre.

les gars, je me demamnde si la villa de Céline à Meudon n’a pas un petit côté le Corbusier dans l’esprit (mais un esprit retourné par l’écrivain, comme on s’en douterait : les danseuses célestes occupent le premier et le second étages et les vieux déjeulasses le rez-de-chaussée (avec le perroquet Toto et le chat Bébert.) non rien. juste comme ça, en passant. (la villa étant construite pour Eugène Labiche au départ, elle me rappelle les lieux dans lesquels tourna Resnais lorsqu’il mit en scène des pièces de Bernstein, Mélo notamment, Mallet-Stevens et Le Corbusier ne réservant pas systématiquement les combles aux domestiques d’ailleurs.)

L’attique (avec usage du toit comme terrasse…)

et comme il y a, sur la toile, d’autres photos de Le Corbusier entouré d’hommes penchés pour lire par dessus ses épaules, bons commentaires

et belle journée

renato, ne tentons pas le diable, on a déjà parlé des boeufs, si vous commencez avec les terrasses, arrêtez-tout va être obligé de reconnaître ses erreurs ..

il doit être vivant quelque part .. au fond d’un puit.

pour quelques noms d’architecte, voyez su wiki la page prix Pritzker, ce qui m’ été rappelé comme je lisais (parce que je m’intéresse aux vignerons aussi : ce ‘est pas criminel !)

An ancient French vineyard is reborn as a site for permanent art installations and modern architecture Today, five Pritzker Prize winners and a score of sculptors have left their marks there.

Nouvel’s gleaming, elegant structure of corrugated aluminum seemed to transport the domain into a new millennium. The winery was soon joined by Frank Gehry’s Music Pavilion, while Tadao Ando’s minimalist “information center” slowly took shape.

plutôt que de corriger les dernières coquilles que j’i déposées, cette remarque liant écriture et architecture de Rem Koolhaas

» « Journaliste mais aussi scénariste pour le cinéma avant d’être architecte et théoricien de l’architecture », Koolhaas a donné très tôt les preuves de ses dispositions particulières pour l’écriture 8″. À propos de cet ouvrage, il déclare « J’entendais construire en tant qu’écrivain un territoire où je puisse finalement travailler comme architecte9. » Au début des années 1980, les propositions architecturales de OMA sont remarquées à l’occasion de nombreux concours. En parallèle, l’agence réalise plusieurs projets atypiques et ambitieux, répondant notamment aux commandes privées : Villa dall’Ava à Saint-Cloud (1991), la maison à Bordeaux (1998, équerre d’argent), ou à plus large échelle, avec les deux îlots d’habitation à Fukuoka au Japon appelés Nexus Housing (1991), ainsi que le Kunsthal de Rotterdam (1992)10

Ou alors…

Vous navet rien à prédonner

Ce machin fonctionne comme une machine célibataire mal conçue.

Le post de X est pour Helmut von Koenigsberg (hier, 25 décembre 2012 à 11 h 18 min) qui a vraisemblablement du mal avec l’humour.

Je suis extrêmement inquiet : mon crémier a entendu, au marché, la conversation suivante, à propos de Dédé :

-Vous savez où est passé, l’ami D. ?

-Il était là, y a cinq minutes !

-Ah bon ?

-Oui, il m’a acheté un énorme concombre…

-Ah bon ? Pourquoi faire ?

-Il m’a dit que c’était pour un suicide sexuel…

-Pas possible ! Quelle horreur…

-Non, non ! c’est pour un copain dépressif …

-Ah bon ?! J’aime mieux ça…

X = 26 décembre 2012 à 15 h 10 min

Bon, ça c’est fait.

Puis il y a ça :

Jacques Barozzi dit: 26 décembre 2012 à 11 h 04 min

Bel exemple d’urbanisme réussi, Venise. L’avenir est à la ville sans voiture…

L’avenir de Venise se fera en sous-marin, Jacques.

Si un astéroïde de dix kilomètres de diamètre venait à percuter la Terre en plongeant dans l’océan, dans quelques milliers ou millions d’années, un tsunami de 5000 mètres de hauteur se formerait et Venise serait à notre porte où que nous nous trouvions.

On te demande rien, pense pour toi!

c’est pour renato…

Attention au système de refroidissement…

Un message effacé, il y avait longtemps…

Puis-je dire, puisque l’on accable n architecte comme Pouillon, que ni la restauration de LHotel du Grand Chantre sur l’Ile de la Cité, d’unchateau féodal je ne sais plus ou, de la moitié du Vieux Port, me paraissent très respectueuses etdénotant une connaissance de la tradition qui se perd et dont faisait litière un Jeanneret? Voir aussi son livre, en apparence au Moyen Age. il y a là des choses profondes et bien dites qu’on ne trouvera pas chez le suisse narcissique, orfèvre en la promotion de son moi. Ah, cette Villa de Vaucresson, qui semble tout droit sortie du pire Mallet Stevens!

Imaginez qu’à Prague, un disciple tordu du Corbuser réalise etfasse accepter un plan Voisin, je ne ous dis pas le tohu-bohu planétaire. et que malheureusement il soit réalisé. Adieu, Ville de Mozart! C’est cequi a failli nous arriver avec, entre autres, la destruction du Marais.

C’est pourquoi j’aime la tradition, et la sagesse de Pouillon.

MCourt

Apesanteur complete. Deuxcommentaires postés le 25 sur le Plan Voisin et aujourd’hui 26 une défense et illustration de Fernand Pouillon qui se retrouve au 25, sous un commentaire de De Nota!

Bien à vous.

MC

Ah mais il en a une plus pire on l’avait oubliée celle-là c’est la Malaparte…

« Haussmann avait seulement un problème à résoudre : faciliter les manœuvres de l’armée en cas de révolte. Le reste c’était pour faire passer la pilule. »

Si c’est pas un cliché ça, renato, même les profs marxistes ne le disent plus ! Relisez Maxime du Camp, « Paris : ses organes, ses fonctions et sa vie jusqu’en 1870 ».

Bof, les profs marxistes font tout leur possible pour apparaître non marxistes.

D’un côté, Napoléon III désirais mettre Paris au niveau des nouveaux quartiers Londres ; de l’autres le souvenir de juillet 1830 et juin 1848 s’agitait dans les mémoires et même si pas avoué, la maitrise de la rue par l’armée était un objectif ⎯ à ce propos il y à une lettre de Haussmann à Napoléon III … pas le temps de la chercher, mais il y est clairement fait mention de la nécessité ‘de défendre Paris contre l’invasion des ouvriers’.

Puis, si vos mythologies priment sur les faits historiques vous n’avez qu’à le dire : avant de mettre en ligne un post je prendrait soin de me poser la question si pour vous c’est acceptable ou pas.

désirais > désirait

prendrait > prendrai

Je ne vous en veux pas, JC, pour les inepties chez votre crémier, je sais que vous avez bon coeur et vous parlez trop souvent de l’Eglise pour ne pas savoir lui rendre grâce dans votre for intérieur. On ne vous a pas trompé en vous parlant de concombre. J’aimerais le partager avec vous, mais c’est un savoir pour lequel chacun est inégalement mur.

Ne sous-estimez pas vos ancêtres, ils savaient très tôt des secrets sur les la métamorphose des états mentaux que vous avez oublié.

Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, sinon que le concombre est par des gens comme moi mélangé au

peyotl, ce sont des pratiques léguées par des êtres plus intelligents que nous.

Je vous l’ai dit, j’ai prié pour vous, et j’admire sincèrement votre esprit de scientifique. C’est pourquoi je sais que nous n’esquiverez pas la question: pourquoi le plus grand raffinement dans l’usage intelligent des alcaloïdes est venu de cette culture, de cet endroit-là et pas d’un autre? Vous savez de quel continent je parle.

Il ne s’agit pas de la jouissance idiote et primitive de la mescaline, vous l’avez compris.

La bonne nouvelle, c’est que la Conquête n’a pas complètement interrompu la transmission de ce savoir.

Je vous demande de ne rien dire à votre crémier, ce n’est pas pour lui, je veux dire: pas encore.

Jacques Barozzi est plus intelligent que moi.

Il le sait, mais ça lui fait plaisir si je l’écris, et c’est encore Noël.

Il avait suggéré de voter pour le président en place (court terme) pour éviter l’accession d’une droite réactionnaire et homophobe (moyen terme).

(Ne sucrez pas, il va être question d’architecture)

Moi j’avais fait le contraire, assumant ma subjectivité d’être simple: on arrête, je ne veux plus que ce type pénètre plus longtemps dans mes pensées.

Naturellement, je savais bien que j’en aurais pour 4 ou 5 ans à maudire tous les jours le…, la…, les..

Voici malgré tout un petit plaisir que je ne vais pas bouder: la mise aux chiottes d’un projet politiquement douteux, économiquement impossible et intellectuellement débile.

On m’oblige à boire mais ce n’est pas le problème: je lève mon verre à la disparition de la « Maison de l’Histoire de France »!

Hourrah!

(Pour des raisons qu’il serait difficile d’expliquer, je suis pratiquement obligé de rester pété jusqu’au 1er à midi.

J’en suis vraiment navré.

Je promets, après cette date, des posts parcimonieux, laconiques, réfléchis et ne déviant pas d’un poil par rapport au sujet).

Buona serata!

Le jour viendra bientôt où les êtres de grande qualité partageront le Concombre, le grand Concombre du Savoir Ultime.

Ce jour là, je conduirai moi-même mon crémier, et sa charmante épouse, bien entendu, à l’Autel du Bonheur Révélé.

Jusqu’à cette date, je serai muet comme un colonel de la sécuritate … BàV

L’avenir de Venise se fera en sous-marin, Jacques.

Si un astéroïde de dix kilomètres de diamètre venait à percuter la Terre en plongeant dans l’océan, dans quelques milliers ou millions d’années, un tsunami de 5000 mètres de hauteur se formerait et Venise serait à notre porte où que nous nous trouvions.

Bravo D. ! Vous avez bien dit l’hérésie de croire encore que Venise est la ville de l’avenir. Tout le monde sait que Venise n’est rien d’autre que toutes les villes de l’avenir. Une banalité catastrophique en devenir. Nuance !

ueda,

Vous êtes vraiment pété ! Quel projet merveilleux aurait été l’érection (ne riez pas) d’une Maison de l’Histoire ! de la Géographie ! de la Biologie ! de la Politique ! du Tennis de Table…

Quant à votre reflexion sur : »ce projet politiquement douteux, économiquement impossible et intellectuellement débile », elle me navre : comme si vous n’aviez rien compris à l’exceptionnelle exception culturelle française, génératrice de milliers de projets de cet ordre….

ueda dit: 26 décembre 2012 à 19 h 12 min

Jacques Barozzi est plus intelligent que moi.

Oui, lui le premier a vu en moi un baiseur érudit. Vous êtes toujours à la traîne Ueda, mais je vous aime bien. Vous finissez toujours par comprendre ce que tout le monde a déjà compris, ce qui vous place loin devant ceux qui ne comprendront jamais rien à ce que personne n’a jamais compris.

D je vous invite à diversifier vos apports alimentaires et à l’exploration de la galaxie des légumes fruits et primeurs.Vous n’ignorez pas que la betterave dont vous m’avez confié vous écartez fait des ravages,cependant qu’elle soit destinée à l’usage des sucriers ou à nos assiettes enrichies de crudité ,elle se pose en nec plus ultra de tous les hivers et sa couleur a bel avenir,aussi suis-je d’accord avec vous pour continuer en y ajoutant cependant un bémol d’entonner l’hymne à cette bénédiction du seigneur notre Dieu à tous .continuons à proclamer et que vive le concombre et consorts!

Pour le noeud papillon, Walter Gropius aussi.

D,vous n’y pensez pas sérieusement!Ce dont vous nous entretenez ,ces drogues ne sont pas admises au musée du quai Branly en dépit de leur origine dans des traditions initiatiques ancestrales.Vous pouvez constatez que nul besoin de chercher la vérité dans une hallucination programmée , très souvent d’ailleurs nous est offert la possibilité d’hésiter entre perception hallucinatoire et réalité,on ne peut plus si facilement dissocier l’une de l’autre,le consensus gomme cette frontière nette qui intervenait jadis entre les deux;flou artistique,le monde nous offre une licence gratuite en mélangeant tout à fait sainement ce qui ,si nous piétinions les lois du pays interdisant l’usage de stupéfiants,devrait ne pas s’exposer au doute au questionnement métaphysique:quoi,caisse? ,les info défilent et le spectateur attentif sort de ce fil continu médusé préférant parfois opter pour une fiction franche et déclarée qui ne réussit pas pourtant à s’éloigner totalement de la transcription métaphorique ou parabolique du monde vivant ,de sa drôlerie diverse,de ses contradictions évidentes,de son ironie à l’oeuvre,de son sens de la farce tantôt grotesque tantôt macabre.Cependant toujours ce Fandango de Boccherini me hante pour sa radicalité ,sa fantaisie et son parfum de fils du soleil,né en Italie mort à Madrid.

Si W n’existais pas, je l’inventerais… En taille XXL pour mon gros coeur.

…

…dans les années 1959,…1963,…1975,…existait dans » presses universitaires de France « ,…une collection » Thémis »

…du genre,…manuels juridiques, économiques et politiques,…

…et dans l’un d’entre eux,…était bien expliqué entre autres,…les systèmes et structures économiques,…par lesquels,…modèles à copier,…était déjà la ville de New-York,…avec les strates de taudis avec les différentes couches d’émigrés du monde entier,…

…le gangstèrisme organisé ,…et son exploitation des « valeurs »,…et leurs strates de vandales en connivences sociaux-culturels,…

…encore aujourd’hui,…ce calibre économique perdure l’air de rien sur nos têtes,…

…mais ou habitez-vous donc,…ici,…sur la carte ( sans le territoire ),…

…mais monsieur vous êtes « foutu »,…vous vous trouvez sur le » plan » de secteur,…alloué,…en « zone »,…de débauche prioritaire,…pour nos futures » bonnes à tout faire »,…de notre plan de secteur aménagement et développement du territoire urbain,…

…Ah,…je me disait aussi,…mes amis on largués mon château aux « rats » des porcs de l’univers,…

…notre quartier » roi soleil « ,…se métamorphose en » water-closet « ,…populiste des années trente,…

…l’ange bleu,…nous revient,…c’est d’un chic,…pourvu que métropolis reste à l’affiche,…

…les châtelains dans la rue,…et les « rats » aux commandes des affaires mondialistes,…voyager ,…tout ces porcs d’attaches,…Ah,Ah,…de chrétiens honoris causa,…à boson de Higgs,…de crise,…

…Acropolis adieu,…Attila,…au guidon,…du chaperon rouge,…attend Zorro,…pour stalag 13,…pile ou face,…la loi du poux-voir,…Ah,Ah,…

…etc,…

J’ai bâti en rêve un Concombrusier, immeuble de belle facture, s’intégrant parfaitement à la nature végétale et légumière de l’Ile de France, vu ses courbes.

Ueda a le sen’en s de l’humour, vous n’en avez aucun.

Vous en baiseur érudit, au lieu de puceau de 50 ans inculte, c’est très drôle.

bonjour

je découvre votre site suite a l’entretien de pierre Assouline sur France info. j’en suis ravi.

Je viens de lire l’article sur Le Corbusier et me risque à un commentaire. Même si l’homme pouvait être humainement peu sympathique il me semble ridicule de lui donner toute responsabilité dans la mauvaise digestion des principes architecturaux et de société qu’il a proposé.

Son travail remis dans le contexte de l’époque était certes d’avant garde mais le plan Voisin tout comme nombre de production s’inscrivaient dans un esprit » nouveau ».

Leur qualité était d’abord de créer des électrochocs qui pourraient permettre de penser différemment ,à charge pour les nouvelles générations de continuer la réflexion .

dans pour un humanisme numérique de Milad Doueihi(billet de passouline)

Or le numérique modifie d’

‘une MANIERE INEDITE les notions mêmes de terrain, et de territoire comme comme celle d’habitat .

Or le numérique modifie d’une manière inédite les notions même de trrain, et de territoire comme celle de l’habitat (M.Doueihi)

Pour un humanisme numérique (billet de Passouline)

quand un architecte suit la RdL

les photos :

An Architect Gone Mad: Mysterious Buildings Assembled from Found Photographs by Jim Kazanjian

voici le lien

http://www.thisiscolossal.com/2013/01/jim-kazanjian/

Si un jour je le peux je ferai détruire toutes les merdes corbusiennes et ferai rebâtir soit les bâtisses d’avant soit des bâtiments qui ne pourront qu’être moins moches ce type a défiguré toutes les villes ou ses sales pattes se sont posées et en plus ce connard de corbusier était facho

bonjour !!!!

pouvez vous m’aider, je ne sais pas qui sont les contemporains de le Corbusier ????

en connaissez vous ?????? svp

300

commentaires