Le Kâmasûtra est ce qu’il semble ne pas être

J’entreprenais cette lecture et cette traduction dans le noir. Il y a plus de quatre ans déjà. Ne connaissant à peu près rien à l’Inde ancienne et moins encore au sanscrit. Sans savoir où cette curiosité et ces efforts laborieux me conduiraient. Et toutes ces années je voyais que ma vie changeait rapidement et que j’allais être amené à vivre différemment. La ligne imaginaire du plaisir scinde souvent nos vies.

J’entreprenais cette lecture et cette traduction dans le noir. Il y a plus de quatre ans déjà. Ne connaissant à peu près rien à l’Inde ancienne et moins encore au sanscrit. Sans savoir où cette curiosité et ces efforts laborieux me conduiraient. Et toutes ces années je voyais que ma vie changeait rapidement et que j’allais être amené à vivre différemment. La ligne imaginaire du plaisir scinde souvent nos vies.

Le sexe est le point le plus intense et le plus secret des vies, rappelait le regretté Michel Foucault, celui où se concentre leur énergie, leur vitesse, qui nous emporte comme celle d’un torrent (le sanscrit emploie le mot vega, littéralement courant d’eau, torrent, rapidité et élan, impulsion et pulsion violente), et leur puissance de destruction, où les vies se heurtent à la socialisation, aux règles, aux lois, et à l’appareil discursif institutionnel qui fait tenir ensemble les vies – ce que l’Inde ancienne et védique désigne sous le mot dharma, tout à la fois les principes, les devoirs, les prescriptions religieuses, morales, qui donnent aux existences autant collectives qu’individuelles leur stabilité (avec la racine dhr, tenir, soutenir, porter), leur cohérence avec le monde. S’il y a quelque chose de secret dans le désir sexuel ce n’est pas le sexe lui-même, ni comment faire, le secret du sexe c’est toujours moi. Moi et les autres. Ce n’est jamais le sexe qui me manque mais sa signification pour moi. Existe-t-il des règles en amour ? Une scientia sexualis, disait-on autrefois. Le plaisir s’enseigne-t-il ? Et s’oppose-t-il, non seulement aux lois, mais également au savoir ? (…)

Ni inventaire/ ni enseignement écrit

de l’acte sexuel/ tout arrive/ dans la passion

même en rêve/ tu ne peux imaginer/ les émotions/ ni les fantasmes

qui surgissent/ en un instant/ d’érotisme/ extrême

exactement/ comme un cheval fou/ qui s’emballe/ aveuglé par sa vitesse

ne voit ni les trous/ ni les fossés/ ni les barrières

deux amants aveuglés/ par leur passion/ et le combat du sexe

prisonniers/ de leurs violentes pulsions/ ne voient plus les dangers

Ces versets ont plus de mille cinq cents ans. Ils ont été rédigés dans une langue ancienne, le sanscrit, quelque part, dit-on, dans le nord-est de l’Inde, au bord du Gange. Ils sont extraits d’un « petit livre » (selon l’expression du texte lui-même), divisé en sept parties, et datant probablement du iiie ou du ive siècle de notre ère, le Kâmasûtra. On y découvre l’étrange dilemme d’une culture savante et antique confrontée au plaisir sexuel, à sa recherche, et à sa signification. Renoncer à la satisfaction des pulsions, vertige destructeur, et éventuellement sublimer ce refoulement, ou rédiger les conditions culturelles d’une satisfaction nécessaire (et pour qui ? et pour quoi ? et de quelles façons en parler ?) (…)

Que le Kâmasûtra ne soit pas ce que l’on se plaît à imaginer qu’il est ne surprendra pas. Mais il n’est pas non plus cette seule correction érudite de nos fantasmes ou de nos attentes. Il est aussi ce qu’il semble ne pas être. Et selon moi, il offre précisément au lecteur une série d’emboîtements de différentes possibilités ouvertes. En voici quelques-unes. Grand texte d’enseignement qui condense l’essentiel d’une tradition de savoirs antiques sur le kâma et qui menaçaient de se perdre (ce que le texte dit qu’il est) ; tentative de remettre au cœur de la spéculation savante et sociale l’une des trois grandes significations de l’existence pour le brahmanisme (ce que le texte parvient à faire) ; traité du savoir-vivre des jeunes brahmanes citadins au début de notre ère, que l’on décrit souvent dans la littérature de l’époque comme débauchés, noceurs, libertins (ce que le texte parvient à suggérer régulièrement) ; subtile parodie et subversion des textes et de l’enseignement traditionnels au profit de mille et un détournements des règles et des principes (et peut-être une parodie plus profonde encore de la tradition elle-même, dans son discours, ses figures, sa parole) ; une réflexion sociale et morale sur la passion sexuelle pour tenter de domestiquer les pulsions et leur violence ; un traité relativement cynique sur le pouvoir amoureux, l’adultère et la prostitution ; une « bible » théâtrale de la comédie du sexe et de l’amour (ce qu’il est dans son écriture même). Et d’autres possibilités encore, comme une taxinomie de l’art de séduire, une compilation de maximes et de recettes érotiques… Et peut-être rien de tout cela précisément, ou une affabulation, qui pourrait aujourd’hui apparaître comme un livre imaginaire borgésien, une supercherie littéraire et savante. Pourquoi pas ? Une illusion théâtrale.

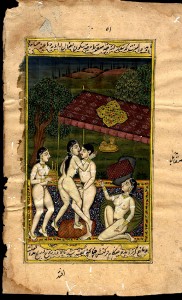

D’autant que pour nous le Kâmasûtra est ce texte (re)découvert, et comme réinventé d’une certaine façon, par l’Occident au xixe siècle, dans une première traduction anglaise de 1883. C’est-à-dire au cœur de la société victorienne du vaste Empire britannique. Ce qui ne fut pas sans conséquence profonde sur notre réception et notre compréhension, encore aujourd’hui. Par bien des aspects, il est apparu à ses premiers lecteurs occidentaux comme proposant une vision pragmatique plus libre, et sans doute plus juste, des relations entre hommes et femmes, et de la place de la sexualité dans l’existence sociale, que les représentations pudibondes, sévères et hypocrites de la société victorienne britannique coloniale.

D’autant que pour nous le Kâmasûtra est ce texte (re)découvert, et comme réinventé d’une certaine façon, par l’Occident au xixe siècle, dans une première traduction anglaise de 1883. C’est-à-dire au cœur de la société victorienne du vaste Empire britannique. Ce qui ne fut pas sans conséquence profonde sur notre réception et notre compréhension, encore aujourd’hui. Par bien des aspects, il est apparu à ses premiers lecteurs occidentaux comme proposant une vision pragmatique plus libre, et sans doute plus juste, des relations entre hommes et femmes, et de la place de la sexualité dans l’existence sociale, que les représentations pudibondes, sévères et hypocrites de la société victorienne britannique coloniale.

C’est l’œuvre de deux personnages particulièrement romanesques, un capitaine à moustache de l’armée de la Compagnie anglaise des Indes orientales, Sir Richard Francis Burton (lire ici sa traduction en anglais), véritable polymathe, explorateur, érotomane, écrivain, traducteur, maître soufi, diplomate, orientaliste, et Foster Fitzgerald Arbuthnot, élégant hindou originaire de Bombay, responsable de l’administration d’État, formé à la culture occidentale et passionné de littérature antique. Si Arbuthnot, dont le rôle dans cette redécouverte fut largement sous-estimé, était assez justement un admirateur du style sobre et concis du texte du Kâmasûtra, qu’il présentait comme une collection de faits racontés dans un langage direct et simple, ni érudit, ni clinique, ni grossier, la traduction finale de Burton s’est avérée quant à elle beaucoup plus enjolivée, trop copieusement détaillée et développée.

Renvoyant à nos imaginaires exotiques la représentation d’un texte secret et d’une Inde éternelle érotisée. Autant de clichés diffusés finalement par la société victorienne et coloniale de l’Empire. On sait également que la traduction elle-même, l’établissement et le déchiffrement des différents manuscrits, a surtout été le fait de deux érudits indiens dont le rôle fut longtemps occulté (Bhagavanlal Indrajit et Shivaram Parashuram Bhide). Des références au Kâmasûtra existaient bien dès 1873. Les premiers exemplaires de la traduction anglaise sont imprimés à Bénarès en très petite quantité (moins de trois cents), sans pagination, avec la mention « for private circulation only », avant d’être imprimés en Angleterre. Cette traduction sera la principale source des traductions en d’autres langues européennes. Et la première édition moderne du texte sanscrit suivra, en 1891, réalisée à Bombay par le pandit (érudit, savant) Durga Prasad. (…)

Il n’y a pas d’original, pas de texte unique du Kâmasûtra. Dans l’Antiquité, la seule forme d’appropriation active d’un texte consistait non seulement à le copier mais à le commenter. Et les premières copies sont perdues. Les manuscrits de l’époque étaient rédigés sur ôles, mot d’origine tamoule (ôlei, feuille) qui désigne la feuille de palme employée pour l’écriture des manuscrits de l’Inde et des pays indianisés du Sud-Est asiatique. Le texte est attribué à un certain Vâtsyâyana Mallanâga (à la différence des textes attribués à des personnalités mythologiques). Mais de cet « auteur », nous ne savons rien d’autre que son apparition dans le texte. Comme c’est le cas pour de nombreux manuscrits de l’Antiquité, le copiste inscrivait son nom ou un nom d’emprunt dans le corps de sa copie comme garant de l’autorité du texte. Ce Vâtsyâyana est ici un des personnages principaux du texte, il est présenté comme le responsable de cette compilation, le garant d’un savoir antique et sacré, perdu ou dispersé, ou menacé, et portant sur le kâma. Mais il prend part dans le texte comme personnage interlocuteur aux débats et aux objections.

En quelque sorte, c’est le maître du jeu, le metteur en scène des connaissances et des possibilités. Il distribue les rôles, répertorie les situations et les cas, convoquant et citant les maîtres anciens, et donnant son avis. On suppose qu’il s’agissait d’un très sérieux brahmane lettré et citadin puisque le texte est rédigé en sanscrit sous la forme vénérable de sûtra traditionnels, et fait des nâgaraka (les jeunes et riches citadins brahmanes, polygames et hédonistes, qui vivaient une existence luxueuse, raffinée et souvent dissolue) ses destinataires directs. Or dès le iiie siècle en Inde, les grandes cités sont régulièrement associées, de façon plus ou moins imaginaire, aux excès et aux plaisirs de cette élite urbaine. Le livre est probablement composé dans cette période littéraire dite classique, au plus tôt entre le iie et le iiie siècle de notre ère, et peut-être plus tardivement encore. Le texte lui-même ne donne que de très rares références historiques (…).

L’étude des plaisirs est ici un art du bref, de la rapidité et de la récitation. À la différence des sâstra, le texte utilise une forme plus archaïque déjà à l’époque, le sûtra, qui échappe à notre distinction prose et poésie, et renforce ici l’idée d’un effet savant et antique de la forme. C’est un verset rédigé comme un fil et usant des procédés mnémotechniques nombreux du sanscrit, autorisant une grande souplesse morphologique, multipliant les phrases nominales, les allitérations de phonèmes. Les sûtra sont des aphorismes, des formules à « enfiler » littéralement par cœur, ou plus exactement des formulaires rédigés dans une sorte de style télégraphique qui formaient la base d’une discipline, d’un savoir, d’une technique. Littéralement sûtra signifie un fil, le fil du collier et en même temps les perles qu’on enfile.

Ce qui se déroule et sur quoi enfiler des lettres, des mots, des écrits, et qui relie les uns avec les autres, mais aussi les fils qui servent à coudre les pages ensemble, d’où par métonymie le fil conducteur d’un raisonnement, de la pensée, ou la trame d’un écrit, d’un texte. Chaque sûtra produit une suture verbale (voir le latin : satura, de suere, coudre) dans l’argumentation, et leur concision est telle qu’elle a probablement rendu nécessaire le développement de gloses et de commentaires parallèles.Cette forme archaïque acquiert un vrai pouvoir poétique, entre hermétisme et clarté, exubérance morphologique et concision. Elle favorise particulièrement les listes à propos de tout sujet. Les différents types de baisers ou de morsures, comme les femmes faciles ou les meilleurs amants, qui côtoient également des listes de recettes ou de dispositions domestiques… Cette passion pour la taxinomie appartient à la parole et à l’art oratoire sanscrit. On dresse des listes pour tout comme un véritable paradigme de la pensée et de l’appréhension du monde.

Ce qui se déroule et sur quoi enfiler des lettres, des mots, des écrits, et qui relie les uns avec les autres, mais aussi les fils qui servent à coudre les pages ensemble, d’où par métonymie le fil conducteur d’un raisonnement, de la pensée, ou la trame d’un écrit, d’un texte. Chaque sûtra produit une suture verbale (voir le latin : satura, de suere, coudre) dans l’argumentation, et leur concision est telle qu’elle a probablement rendu nécessaire le développement de gloses et de commentaires parallèles.Cette forme archaïque acquiert un vrai pouvoir poétique, entre hermétisme et clarté, exubérance morphologique et concision. Elle favorise particulièrement les listes à propos de tout sujet. Les différents types de baisers ou de morsures, comme les femmes faciles ou les meilleurs amants, qui côtoient également des listes de recettes ou de dispositions domestiques… Cette passion pour la taxinomie appartient à la parole et à l’art oratoire sanscrit. On dresse des listes pour tout comme un véritable paradigme de la pensée et de l’appréhension du monde.

(…) Le Kâmasûtra est ainsi un texte de littérature d’une rare préciosité, traité taxinomique sur la vie amoureuse, dialogue philosophique et politique, manuel de savoir-vivre, rituel et bréviaire érotique, poème aux longues énumérations sous forme de listes aux détails aujourd’hui parfois bizarres et bouleversants. Il met en forme la transmission d’un savoir qu’il contribue finalement à inventer, à autoriser comme tradition. Il s’attaque à cette double aventure : rendre lisible la sexualité dans la grande écriture théâtralisée de la vie, et l’écrire dans la langue par excellence de l’être, pour l’hindouisme, le sanscrit. D’une certaine façon, la sexualité transforme la vie en une pluralité de destins que déploient la parole et ses jeux.

Il y a un savoir logique de distribution des destins à partir des choix sexuels et des situations amoureuses. Il s’agit moins de contrôle ou de soumission que finalement d’une forme de dramaturgie, voire de chorégraphie, de gestuelle qui inscrit le sexe dans le discours du pouvoir et de la tradition, et permet ainsi une écriture possible de la sexualité dans une science savoureuse des exceptions, une logique de l’éventualité et des choix. Nous avons moins affaire à des oppositions qu’à des rythmes en perpétuelle communication, entre exercice des plaisirs et renoncement ou ascèse, magie et pragmatisme, ordre et transgression. Les uns ne tiendraient pas sans les autres. Faut-il céder aux plaisirs ? et si oui lesquels ? et si oui comment ? Il est rappelé que les plaisirs sont aussi des moyens de restauration, de nourriture du corps et ses récompenses. Il faut donc se garder d’imaginer pénétrer dans une pensée contradictoire et dialectique.

Dans le texte, les couples opposés se succèdent, plaisir et souffrance, succès et échec, espoir et crainte, gain et perte, avec l’usage fréquent du privatif (artha, anartha, dharma, adharma, etc.), mais c’est toujours pour faire entendre comment, inévitablement, la recherche de l’un entraîne la confrontation avec l’autre, successivement. Et comment l’expérience de chacun oscille en permanence entre ces choix possibles. Le Kâmasûtra s’inspire autant d’un art de la parole, d’un théâtre de gestes, d’actions, d’un répertoire de situations qu’un art de la grammaire et de la logique.

Le sujet de la phrase, comme celui de l’existence, est appelé à se tenir dans l’alternative du kva kva, adverbe interrogatif distribuant les éventualités. Il n’y a jamais de dépassement de deux termes contradictoires opéré par synthèse d’un troisième terme, mais plutôt un art rhétorique de l’alternative et de la réversibilité des opposés, qui s’exprime par de longues listes exploratoires et logiques, que ce soit dans les célèbres chapitres portant sur les mensurations sexuelles des partenaires, ou les longues listes des figures et positions sexuelles possibles, celles des marques par morsure ou griffure, des baisers, ou des qualités (guna) des amants… Avec à chaque fois, l’inscription d’un point médian, moyen, sur une échelle à parcourir, le madhya, qu’on pourrait qualifier ici de point neutre. Et jusqu’à faire des prostituées et courtisanes, dans une longue section consacrée à leur activité, des sortes d’héroïnes de cette logique non dialectique des désirs et des choix, parfois jusqu’à l’absurde.

Par exemple, le nombre d’occurrences et les possibilités contradictoires selon lesquelles une femme peut renouer ou non avec un ancien amant. Ou la suite de syllogismes concernant les paris ou les doutes portant sur l’enrichissement ou non de la prostituée, selon les choix opposés qu’elle peut faire. Le mot samsaya, employé dans cette section, signifie bien doute, hésitation, incertitude, risque et danger, mais il appartient en réalité au vocabulaire très important de la logique indienne (naya). C’est le point contestable d’un raisonnement, le pari fait sur un risque que l’on prend. Tout conduit dans la phrase à un équilibre délicat et infini par lequel le choix reste ouvert, le possible réalisable.

(extraits de la préface de Kâmasûtra. Exactement comme un cheval fou, traduit du sanscrit, adapté et présenté par Frédéric Boyer, 384 pages, 19 euros, POL)

feuilleter ici le livre en ligne

écouter ici son traducteur en lire des pages

4 Réponses pour Le Kâmasûtra est ce qu’il semble ne pas être

Michel Onfray, devait aussi avoir ce même souci. Celui de la position.

Ce Richard Burton là a aussi commis une traduction publiée en France chez Ladvocat vers 1825 du Théatre Hindou sélectionné en eux volumes.

Cette présentation change agréablement d’un texte trop souvent traité de manière frivole, et qui a été meme illustré par Dubout, sauf erreur de ma part!

MC

verrriez-vous dans lappellation de sutra la même source de penser que pour

L’emploi du terme « massorah » (מסורה) est tiré du Livre d’Ezéchiel 20:37, où il a le sens de « liens ». La fixation du texte était considérée comme étant de même nature que le fait d’indiquer un lien lors de la mise en texte. Quand, avec le temps, la Massore est devenue une discipline traditionnelle, le terme a été relié au verbe « transmettre » et a reçu le sens de « tradition[4] ».

ceci étant, ce ne sont pas les perles qui font le collier, c’est le fil flaubert

Pour les inscriptions en sanscrit sur les tablettes en feuilles de palme, voir la collection unique que détient l’Institut Français de Pondichéry:

« The collection contains approximately 8500 palm-leaf codices, most of which are in Sanskrit language and written in Grantha script, while others are in Tamil, Malayalam, Telugu, Nandinagari and Tulu scripts. The collection is today included in the UNESCO « Memory of the World » Register. »

http://www.ifpindia.org/node/274

4

commentaires