Pour saluer Jean-Pierre Azéma

L’historien Jean-Pierre Azéma nous a quittés hier à l’âge de 87 ans.

« Dis-moi ce que tu n ‘aimes pas et je te dirai qui tu es ». Jean-Pierre Azéma n’aimait pas… Par exemple, Au revoir les enfants, film comblé d’honneurs, grand succès international, parce que Louis Malle y traite de deux sujets que connaissait bien notre historien – l’internat et l’Occupation – mais d’une manière qui lui hérisse le poil : « De l’esbroufe ! Du toc ! Tout sonne faux ! » Antimallisme primaire ? Pas du tout : « J’avais beaucoup aimé jadis Les Amants, c’était un de mes films-fétiches ; avec Lacombe Lucien, j’ai commencé à prendre mes distances, à cause de ses concessions inutiles à la mode rétro. Cette fois, je suis plus sévère à cause de l’exploitation qui est faite des gosses. Louis Malle n ‘a pas compris grand-chose, ni à l’époque ni au fonctionnement d’un pensionnat. » C’est dit sans violence mais sans ambages. Il sait de quoi il parle. L’internat et l’Occupation, justement, c’était sa vie.

Vous auriez reconnu Jean-Pierre Azema à ceci qu’il ne portait jamais de cravate et qu’il avait toujours, en revanche, une écharpe autour du cou. Tout le contraire de ce qu’on imagine des messieurs de Sciences-po. Mais ce n’était pas de la désinvolture. Jean-Pierre Azéma, quand vous l’interrogiez sur lui-même, hésitait d’abord, puis il finissait par s’expliquer en termes de génération. 7 ans à la Libération, 25 lors de l’indépendance de l’Algérie, 31 en Mai-68. Puis un mariage et trois enfants : « La famille, la vie de couple, c’est l’essentiel, c’est bien notre génération. » L’homme vous devenait vite attachant par ses valeurs, ses principes et sa complexité, tout en vous étonnant par son langage : là, il ne s’agit plus de génération, il était le seul à truffer ses phrases de l’argot khâgneux de la fin des années 50, comme si la blouse grise de l’éternel pensionnaire lui restait collée telle une tunique de Nessus. L’historien était respecté sinon admiré par ses étudiants, ses travaux sur la France de 1938 à 1948 faisaient autorité… Mais il n’avait pas choisi cette période par hasard. C’est ici que nous retrouvons son « ego-histoire » – dans laquelle l’histoire personnelle, singulière, entremêle ses effets à ceux de l’histoire de sa génération.

Il était né à Paris mais des Azéma, on en rencontre un peu partout – surtout dans le Midi. On en repère déjà un dans Montaillou. Son père, Jean Azéma, originaire, lui, de l’île de la Réunion, militait à l’extrême droite. Journaliste, il écrivait dans Je suis partout, l’hebdomadaire de Robert Brasillach, et dans les journaux de Jacques Doriot. Après 1940, il bascula dans le clan des collaborationnistes. Lié à Jean Hérold-Paquis, l’homme qui s’était rendu célèbre en répétant inlassablement : « L’Angleterre comme Carthage sera détruite », il travailla à Radio-Paris. Assumant ses idées jusqu’au bout, il s’engagea dans la division Wallonie et, condamné à la prison à perpétuité par coutumace, dut se réfugier après coup en Amérique latine. De ce passé paternel, le jeune Jean-Pierre et ses frères ne connaîtront longtemps que des bribes. Adolescent, à l’âge où sa curiosité s’éveille, il fut trimbalé d’internat en internat. Son véritable uniforme, c’est une écharpe qu’il ne quittait pas l’hiver et qu’il lui arrivait de porter même en été :

«Au départ, c’était une nécessité. Les récréations étaient longues et j’ai eu froid. C’est devenu une manière d’être. Quand je n ‘en porte pas, je me sens quasiment nu. »

Dix années de solitude, mais aussi de chaudes complicités, de parties de ballon et le goût inoubliable du café au lait cuit dans les grandes marmites. Il atterrit en première au lycée Lakanal, à Sceaux. C’était l’un des rares « bahuts » parisiens installés à la campagne, à tout le moins dans les arbres d’un grand parc, à avoir un stade, une vraie piste en cendrée… Les parents voyageurs jugeaient très sain de mettre leur progéniture au « bon air ». Dans ce qui sera son dernier lycée, Jean-Pierre Azéma fit la connaissance notamment de Michel Winock. Ils liront le Discours de la méthode sur les mêmes bancs et feront partie de la même équipe de football. De là l’origine d’une amitié fidèle. Il en naîtra des ouvrages en commun, le premier s’intitulant Les Communards, « un livre de jeune homme » comme dira un de leurs maîtres.

Le cursus universitaire est classique : hypokhâgne, khâgne, agrégation. En Sorbonne, il fut marqué par l’enseignement d’un médiéviste, Édouard Perroy. Mais il alla tout autant écouter les cours de Ricoeur et de Jankélévitch. Comme pour les étudiants de sa génération, la guerre d’Algérie lui servit de révélateur politique. Il milita à l’UNEF, dominée par les « cathos » de gauche et en garda la conscience d’appartenir à une « génération éthique » – celle qui protesta contre l’usage de la torture par l’armée. Peut-être avec une certaine bonne conscience d’elle-même mais Jean-Pierre Azéma n’éprouva nulle envie de donner des leçons. Il lui en resta des principes, quand bien même ses idées politiques se nuancèrent : « Je ne voterai jamais à droite (sauf pour faire échec à l’extrême droite). » En 1962, il était à la limite de son sursis. Les accords d’Évian lui épargnent le séjour dans les djebels. Mais il mesura encore les enjeux de cette guerre lorsque, deux ans plus tard, il fut expédié à Coëtquidan, comme soldat-professeur de deuxième classe, pour enseigner la « culture générale » aux saint-cyriens : une bonne partie des officiers resta marquée par les souvenirs des méthodes de « pacification ».

La « quille » venue, le voici à Troyes, puis dans les lycées Lakanal et Henri-IV (en ces temps de classes creuses du côté des maîtres et de classes pléthoriques du côté des élèves, les agrégés après un petit tour en province revenaient vite à Paris s’ils le voulaient). Enfin, il fut élu à l’Institut d’études politiques, SciencePo à Paris, qui deviendra sa maison. Il y était porté par son goût de l’histoire du temps présent :

« Par intérêt pour la vie de la Cité, par tempérament, par sensibilité. Et puis, je suis fils de la guerre. »

Ce n’est qu’en 1968 qu’il revit son père pour la première fois depuis la fin de l’Occupation. Il fit le long voyage d’Argentine. Il y rencontra un inconnu qui avait la tête d’André Breton, une élégance un peu désuète, des allures de grand seigneur. Le jeune homme de gauche écouta l’ancien « collabo ». Il découvrit chez lui une culture, une curiosité intellectuelle inépuisable, mais aussi des rancunes tenaces et parfois insolites (notamment contre Laval… « symbole de la démocratie ! »). Azéma fils évoquait avec pudeur Azéma père : « En causant, causant, causant, j’ai mieux compris ce qui avait pu le motiver. Cela a permis des relations plus saines. » Un an plus tôt, il avait suivi, à Sciences-po, le séminaire sur le gouvernement de Vichy dirigé avec la grande autorité qui était la sienne par René Rémond. Ce fut le déclic. Il s’immergea dans la période, lit la littérature existante qui ne lui procura que des satisfactions mitigées.

Ce n’est qu’en 1968 qu’il revit son père pour la première fois depuis la fin de l’Occupation. Il fit le long voyage d’Argentine. Il y rencontra un inconnu qui avait la tête d’André Breton, une élégance un peu désuète, des allures de grand seigneur. Le jeune homme de gauche écouta l’ancien « collabo ». Il découvrit chez lui une culture, une curiosité intellectuelle inépuisable, mais aussi des rancunes tenaces et parfois insolites (notamment contre Laval… « symbole de la démocratie ! »). Azéma fils évoquait avec pudeur Azéma père : « En causant, causant, causant, j’ai mieux compris ce qui avait pu le motiver. Cela a permis des relations plus saines. » Un an plus tôt, il avait suivi, à Sciences-po, le séminaire sur le gouvernement de Vichy dirigé avec la grande autorité qui était la sienne par René Rémond. Ce fut le déclic. Il s’immergea dans la période, lit la littérature existante qui ne lui procura que des satisfactions mitigées.

Un livre l’irrita particulièrement (« il faut le faire lire aux jeunes chercheurs comme contre-modèle ») : Histoire de Vichy (Fayard, 1954) de Robert Aron. Ce pavé, qui a pu passer pour un ouvrage de référence parce qu’il était à peu près unique sur le sujet, lui sembla détestable, et d’abord par la méthode : un jeu de citations extraites de sources jamais – ou rarement – référencées et qui se révèlaient être quasi uniquement des plaidoyers pro domo. Il faudra attendre les travaux d’Eberhard Jàckel (La France dans l’Europe d’Hitler) et ceux de Robert Paxton (La France de Vichy) pour disposer de bases enfin solides. Les premières recherches menées l’amenèrent à s’intéresser à Edouard Daladier, dont on venait de confier les « papiers » personnels à la Fondation nationale des sciences politiques. Jean-Pierre Azéma demeura convaincu que la biographie n’était pas un genre mineur. Elle valait mieux en tout cas que la réputation qui lui avait été faite. Un point mérite d’être souligné dans le destin de celui qui demeure pour la postérité le signataire des accords du 29 septembre 1938 avec Hitler : adulé sur le coup pour avoir « sauvé la paix », il deviendra, malgré une attitude plus qu’honorable pendant la guerre, une victime du syndrome de Munich et devra sous la IVe République se contenter d’occuper des strapontins. Parallèlement, Jean-Pierre Azéma utilisa les archives ramassées par le Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, pour mener à bien la rédaction d’un livre que Michel Winock lui avait commandé au nom des Éditions du Seuil : De Munich à la Libération, tome XIV de la « Nouvelle Histoire de la France contemporaine ».

« Ce fut un boulot de chien… Plus j’avançais, plus les choses se compliquaient… L’impression que j’ai gardée de cette longue gestation est celle d’avoir été un coureur de haies qui en découvre une douzaine après en avoir sauté une. »

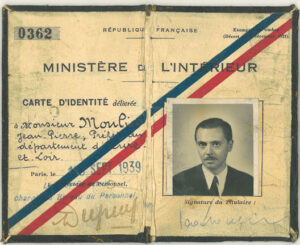

Désormais embarqué dans les années 40, il croisa naturellement un certain Jean Moulin sur son chemin et finira par lui consacrer une biographie Jean Moulin. Le rebelle, le politique, le résistant (Perrin, 2003). On ne savait pas grand-chose alors sur celui qui était devenu, par la vertu d’une oraison de Malraux au Panthéon, le héros éponyme de la Résistance gaullienne. C’est pourquoi Henri Frenay, qui s’était heurté à lui, en 1943, comme responsable du mouvement Combat, pouvait déclarer urbi et orbi, mais sans preuve, que Jean Moulin était en fait un « crypto-communiste », tout comme son ancien « patron » Pierre Cot. L’homme était suffisamment séduisant et secret, sa trajectoire suffisamment complexe, pour qu’il puisse être étudié à travers une thèse intitulée : « Jean Moulin. Une biographie politique, du républicain au fédérateur des Résistances en France. » En menant son enquête d’histoire orale, Jean-Pierre Azéma rencontra un témoin capital, Daniel Cordier qui fut l’auxiliaire et surtout le véritable homme de confiance du fondateur du Conseil de la Résistance. Suffoqué par les affirmations de Frenay, mécontent de l’à-peu-près des historiens sur le sujet, celui-ci s’était attelé à l’établissement d’une chronologie incontestable de la « Mission Rex », en se servant notamment de documents qui étaient en sa possession. Il avait été amené progressivement à élargir le champ de sa recherche et, fait bien rare, l’acteur de l’Histoire sut se muer en véritable professionnel de la recherche : ses livres ont bouleversé l’historiographie de la Résistance intérieure et toutes les idées reçues sur les enjeux politiques de la France livre comme ceux de Paxton l’avaient fait pour la Collaboration d’État, Il restait à Jean-Pierre Azéma de soutenir une thèse sur travaux axée sur la France des années sombres.

Tenace et loyal dans la vie (les témoignages sont unanimes), il était persévérant et minutieux dans l’analyse. Jean-Pierre Azéma vérifiait tout, se souvenant de la cabale qui avait été montée contre Paxton, lors de la sortie de sa France de Vichy : pour discréditer des thèses qui gênaient, on avait monté en épingle quelques erreurs minimes. Il arriva aussi que sa conception entière et éthique de l’histoire le rende injuste dans sa critique et intransigeant dans la discussion, mais il restait accessible lui-même aux critiques et savait parfaitement reprendre ou nuancer telle ou telle affirmation de la veille.

De l’Université, il lui était difficile de parler car la rue Saint-Guillaume est un monde à part et relativement privilégié : on y travaille dans de très bonnes conditions, en particulier grâce à une bibliothèque exceptionnelle. Il aurait voulu que le monde universitaire en finisse une fois pour toutes, malgré la concurrence de plus en plus vive autour des rares postes disponibles, avec ce qui subsiste de structures féodales relayées par les rivalités de clans et de chapelles. Un exemple de ces querelles de mauvais aloi : le reproche formulé explicitement à l’encontre de certains de ses camarades d’être des « historiens médiatiques ». Comme si c’était une tare que de savoir parler à la radio ou de passer à la télévision. Lui-même fut le conseiller historique de la série télévisée Un village français (France 3, 2009-2017). Il existait à cet égard une demande sociale : pourquoi ne pas y répondre ? Jean-Pierre Azéma regrettait, pour sa part, que les historiens aient été trop absents de la controverse publique qui avait surgi sur le passé de Heidegger :

« C’est dommage. Aux yeux de l’historien, Heidegger est le prototype d’un agrarien de droite, partie prenante dans le compromis de type autoritaire qui a permis l’émergence et l’affermissement du régime nazi. Son attitude jusqu’en 1944 et après la guerre est parfaitement cohérente. Discutailler sur tel ou tel morceau de phrase, comme s’entêtent à le faire bon nombre de ses groupies m‘apparaît parfaitement subsidiaire. »

Pourtant, depuis quelques années, ils étaient de plus en plus nombreux, les historiens, à prendre en compte les « enjeux », les « batailles », les « rejeux » de la mémoire. Pour lui, c’était une bonne chose. Sans doute les témoignages oraux ne pèsent pas lourd s’ils ne sont pas recoupés par des sources écrites qui demeurent incontournables. Reste, pensait-il, que le va-et-vient entre le vécu très immédiat et le passé proche crée de l’histoire. Reste aussi que l’historien du temps présent peut difficilement, quoi qu’il en ait, faire abstraction de son affectivité, de ses choix éthiques ou philosophiques, de son appartenance générationnelle, bref de son « égo-histoire », selon la formule de Pierre Nora. Ce qui implique qu’il pratique de façon systématique le travail de deuil.

Un sourire amusé, une poignée de main franche et directe et il vous quittait pour le cinéma : « Je suis prêt à beaucoup pour un bon film. » Sa silhouette se détachait sur le trottoir de la rue Saint-Guillaume. C’est celle d’un éternel étudiant. L’écharpe toujours, celle de l’éternel pensionnaire des années froides de l’Occupation dont il devint l’un des plus grands historiens, lui, le fils du collabo. « Oui mais, avant, je n’en avais qu’une pour changer l’autre ! Alors qu’aujourd’hui, j’en ai plusieurs, de couleurs différentes. Et pour l’été, eh bien j’en ai même en soie ! C’est ça le luxe… »

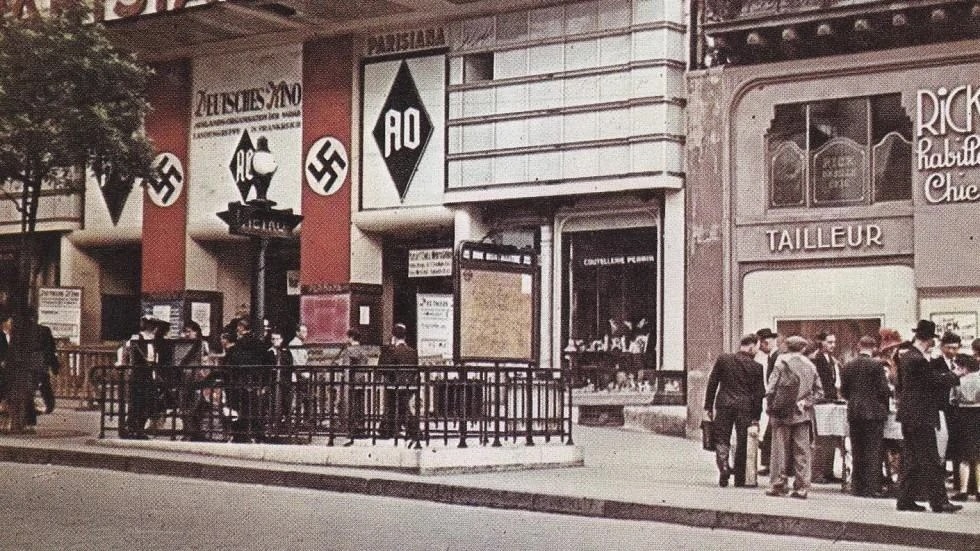

(« Un cinéma à Paris sous l’Occupation » photo D.R. ; « Jean-Pierre Azéma » photo archives Ouest-France ; Daniel Cordier pendant la guerre » ; « Carte d’identité du préfet Jean Moulin » ; photos D.R.)

1 236 Réponses pour Pour saluer Jean-Pierre Azéma

La correspondance de Proust est évidemment à lire pour ceux qui s’intéressent (vraiment) à lui. Pour les autres, que ces plus de vingt volumes pourraient effrayer, il existe deux ouvrages. L’un, vraiment délicieux, Proust vous écrira, de Marie-Odile Beauvais.L’autre, universitaire, plus fouillé, Proust au miroir de sa correspondance, de Luc Fraisse, Sedes. J’ai mis des années à trouver ce livre à un prix abordable. Je viens d’en trouver un second exemplaire à 25 euros, que j’ai commandé immédiatement.

Heureuse Clopine, qui ne s’aperçoit jamais des hénaurmités qu’elle énonce.

Clopine a « possibilités littéraires »!

Hurkhurkhurk !

@ CT, La RDL se demande globalement jusqu’à quand durera votre ressentiment vindicatif envers l’jzmn. Alors que le sien à votre égard est bien moindre, c’est ce que je pense. L’autre ressentiment envers MC, désormais dédouané de L. Bergeret (?), aurait-il commencé à s’atténuer ? Enfin, à l’égard du 3e, qui se branlait naguère dans ses draps de lit, le ressentiment sera-t-il à son égard du genre immarcescible ?

Perso, je vous M. bien dans l’ensemble, CT, vous le savez, car je crois comprendre intimement votre structuration mentale, bien qu’encore souvent, des éléments contre intuitifs m’échappent. Alors bon, je vous le dis car je ne suis pas de bois non plus devant la RDTP. A quoi bon s’acharner à défendre « votre » Marcel, sachant bien que nul n’a le monopole émotionnel de la réception de sa juste lecture. Avez-vous déjà croisé des femmes très heureuses dans leur vie, qui n’auraient jamais entendu parler de ce Marcel Proust, et si oui, les avez-vous interrogées et plaintes, sans chercher à les convertir pour autant ? Pardon pour ce tas de questions naïves et mesquines, je les crois nécessaires. Elles ne s’adressent à personne d’autre que vous, et vous n’êtes en rien obligée… Et plus encore : n’est-ce pas votre admiration cancérigène pour l’oeuvre de Marcel Proust qui vous aurait à ce point dévastée et rendue malheureuse, à partir du moment où se serait insinué le besoin de vous en détourner pour devoir passer à autre chose, par delà la jalousie empoissée d’Albertine ?

Je ne sais pas, je me le demande, parfois. J’ose. Bàv

J’ai une adresse mail privée et publique à la fois. clopinetrouillefou@gmail.com

Ces vingt volumes ont été récemment réunis en quatre.

Je crois utile de rappeler que les malheurs qui se sont abbatiale sur la France ont trois causes principales :

– le manque de foi catholique ;

– la non-reconnaissance d’un roi de droit divin ;

– la monstration mercantile d’objets funéraires appartenant à des Rois d’Égypte.

« Ces vingt volumes ont été récemment réunis en quatre. »

Avec un index qui correspond aux vingt volumes comme nous l’avait appris un intervenant de ce forum. Ne pas acheter c’est complètement inutilisable.

Oui, Monsieur Court, j’ai effectué cet achat, bien à tort. Car les ordures qui ont préparé cette publication n’ont pas cru bon de mettre en place un nouvel index. Celui qui s’y trouve est celui de l’ancienne édition et ne peut donc servir à rien. Un vrai scandale, une faute majeure et une escroquerie car il est impossible de travailler sur cette édition salopée.

Je crois bien que c’est moi qui l’avais indiqué une première fois. Résultat, ce truc qui a dû me coûter près de 500 euros dort dans son carton d’origine pour l’éternité.

Alors que par informatique il fallait très peu de temps pour mettre en place un nouvel index.

Tous ces livres de merde qu’on trouve actuellement dans les librairies.

À cause des wokistes et des féministes tout fout le camp.

Le degré zéro de la littérature a été atteint depuis belle lurette.

Pour illustrer la chose, on dira, en citant le beau et triste titre d’un livre de Juan Asensio, que « le temps des livres est passé ».

Voilà.

Pourmapar – 8h52

Ce que vous dîtes de Léon Zack est très fin. C’est une impression que j’ai aussi. Transparence aérienne des taches de couleur. Tons pastels. Très méditative sa peinture, oui.

C’est frais et sans agressivité votre échange ay tous trois sur ces grands artistes qui ont eu des vies tellement différentes.

Les plus affolants pour

moi restent Pollock et Bacon, par leur vie , pas par leur œuvre. Aussi la photo de Renato est saisissante par cette impression de calme, de banalité possible et certainement désirée.

J’aime bien vous lire. Je dis trois mais il me semble que c’était cinq.

Clopine fait son cinéma sur la Rdl.

C’est pas joli-joli comme rôle, celui de la servante éplorée qui ne sait que s’apitoyer sur son sort et gueuler contre la terre entière.

Soubrette de comédie ?

Non.

Juste une boniche de blog, bonne à tout chialer !

Personnellement, trouvant agréable ce que j’ai de l’édition Kolb , je n’ai pas acheté cette nouvelle mouture. Je ne travaille pas non plus sur Proust, mais qui sait? Il a suffisamment aimé le dix septième siècle pour qu’un jour…

sur un compositeur de « non-musique » sans vie sexuelle ni affective

possible de s’écarter du » sexe drogue et rock ans Roll » sans être condamnable pour ce mode de vie. Un article intéressant sur open édition concernant le retrait, l’ascèse . Je ne dispose d’aucune compétence pour juger , évaluer le travail d’un artiste, tous restent libres de leurs choix, si leur oeuvre s’en trouve pénétrée, la solitude n’est peut-être pas la plus mauvaise compagne.

Pablo, si vous cherchez l’article

VI. Scherzo. Musique et forme de vie

Partita no 3, en la mineur

p. 253

500 balles dans un carton, quel dommage, revendez-le, quelle idée de garder un truc inflammable inutile.

https://books.openedition.org/pum/16074?lang=fr

Le lien, ce sera plus facile.

Un beau cadeau de « Ver de Terre Production » : 10 heures gratuites de formation au MSV (Maraîchage Sol Vivant).

@ 20.47, non c’est moij qui l’ait sollicitée… Elle n’a juste fait que dire : je vous répondrai à titre privé, en dehors de ce blog. Oui, je sais, mais çela ne servirait à rien. Donc NON, je préfère pas de réponse plutôt qu’un échange ou une rencontre privés, l’expérience prouve que c’est toujours un fiasco. Paix en votre âme.

*Quant à vous, le défenseur & troll d’Ascensio et de MS*74-75 réunis, basta !… Restez à Gaza avec Walter, JC, Puck et Punckt et Colégramme… et kalimero.

Tous ces livres de merde qu’on trouve actuellement dans les librairies. […] on dira, en citant le beau et triste titre d’un livre de Juan Asensio, que « le temps des livres est passé ».

Maurice revient… dit: 22 juillet 2025 à 20h33

Cela fait des siècles qu’on dit la même chose. Gracián disait cela au XVIIe. Henri Bordeaux, idem en 1902. Et au milieu, des dizaines d’autres auteurs.

Et on n’a jamais publié et vendu autant de livres qu’aujourd’hui.

Un article intéressant sur open édition concernant le retrait, l’ascèse […] Pablo, si vous cherchez l’article VI. Scherzo. Musique et forme de vie. Partita no 3, en la mineur. p. 253

B dit: 22 juillet 2025 à 21h14

Merci, mais tu n’as pas le lien?

Oui, Monsieur Court, j’ai effectué cet achat, bien à tort. Car les ordures qui ont préparé cette publication n’ont pas cru bon de mettre en place un nouvel index. Celui qui s’y trouve est celui de l’ancienne édition et ne peut donc servir à rien. Un vrai scandale, une faute majeure et une escroquerie car il est impossible de travailler sur cette édition salopée. […] . Résultat, ce truc qui a dû me coûter près de 500 euros dort dans son carton d’origine pour l’éternité.

Chaloux dit: 22 juillet 2025 à 20h20

Tu ne peux pas le vendre sur Amazon? Il n’y aucun exemplaire d’occasion du coffret.

Cela peut intéresser les simples lecteurs de Proust qui ne travaillent pas sur la Correspondance et qui s’enfichent de l’index des noms.

En outre, tu as vérifié sur le Net s’il n’y a pas un fanatique de Proust ou un groupe qui ait fait cet index pour eux? Tu as écrit à la maison d’édition pour demander s’il y a une possibilité de l’obtenir (peut-être ils préparent une 2eme édition avec lui)?

Il y a aussi d’excellent bouquins qui n’ont pas d’index. Dans les œuvres de Denis Crouzet, c’est tres fréquent. Le dernier Index que j’ai fabriqué était pour le Dix- Neuvieme Siecle les Confessions D’ Houssaye ( 7 volumes?) qui n’en comportaient pas !

les vêtements. Le matin, il y a des décisions à prendre. Garder les vêtements de la veille, en mettre de nouveaux, etc. Ce sont de graves décisions, surtout quand on travaille, car rien n’est plus bavard qu’une tenue…

Bon, la pression est moindre, la vieillesse et la retraites venues. Mais c’est quand même une contrainte…

Certaines femmes, voire la plupart qui sait ? Aiment cela, en jouent, essaient ceci, cela, ce chemisier, cette jupe…

Je n’en ai jamais été capable. Adolescente, je pensais avec envie à la simplicité monacale : au moins, pas besoin de réfléchir à ce que vous allez bien pouvoir porter.

Le truc, c’est d’être le plus neutre possible. Que vos vêtements soient le plus « passe-partout ». Tenter d’échapper ainsi aux lois de l’apparence.

C’est là que le matin meure, et que la journée commence.

(la scène inaugurale du film Les Liaisons Dangereuses de Frears : tout est dit.)

Merci, mais tu n’as pas le lien?

Si, quatre lignes plus bas, à 21h25 heure du blog.

L’amas globulaire NGC 6355 photographié par Hubble

© ESA/Hubble & NASA, E. Noyola, R. Cohen

https://www.infn.it/wp-content/uploads/2024/03/bigbangeuniverso1.jpg

De la même manière, l’index du troisième volume de la correspondance Morand-Chardonne est inutilisable, complètement faut. Sauf erreur Gallimard qui doit bien le savoir n’a mis en ligne aucun index corrigé. Je n’ai pas en tête le nom du responsable d’édition mais il n’a pas de quoi se vanter. Comme le disait Marguerite Yourcenar: « Je m’étonne que les corps de métiers soient si mal constitués ».

Faux, correction Iphonr.

Renato, cet amas d’étoiles est très proche de certaines oeuvres de J.Pollock.

Et elle en dit quoi, Christine Ockrent dans sa préface, de l’autobiog de JD Vance ?

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2025/07/22/lenfance-dun-chef-vance/

Merci, mais tu n’as pas le lien?

Si, quatre lignes plus bas, à 21h25 heure du blog.

B dit: 23 juillet 2025 à 4h03

J’avais pas vu. Merci.

On ne le saura pas grâce à ce lien en tout cas 3J.

@B.

Un grand merci pour la référence au livre de Georges Leroux sur Gould. Un livre qui en soi, même sans référence à Gould, fait réfléchir.

Je ne vous connais pas, mais je vous suis vraiment reconnaissant.

1236

commentaires