La verrue sur le nez de M. Poirier

Au fond, qu’est-ce qui distingue un écrivain des autres personnalités publiques ? L’écrivain, c’est celui qui refuse par principe de se faire tirer le portrait et qui manifeste cette humeur sur chacun de ses portraits. Il faut le comprendre : il entretient un jeu de fascination/répulsion avec ce medium au-delà même de ses rapports complexes avec sa propre image (incroyable le nombre d’auteurs qui ne peuvent pas s’encadrer !). Cette tension est au cœur d’une réflexion collective qui eut pour cadre champêtre le centre culturel de Cerisy-la-salle en 2007 et qui se déploie seulement maintenant dans un album richement illustré, comme il se doit L’écrivain vu par la photographie. Formes, usages, enjeux, sous la direction de David Martens, Jean-Pierre Montier et Anne Reversea ( 293 pages, 32 euros, Presses universitaires de Rennes). Outre les portraits de l’écrivain, il y est question des photos prises par lui et de son discours sur la photographie, mais c’est avant tout de sa bobine qu’il s’agit.

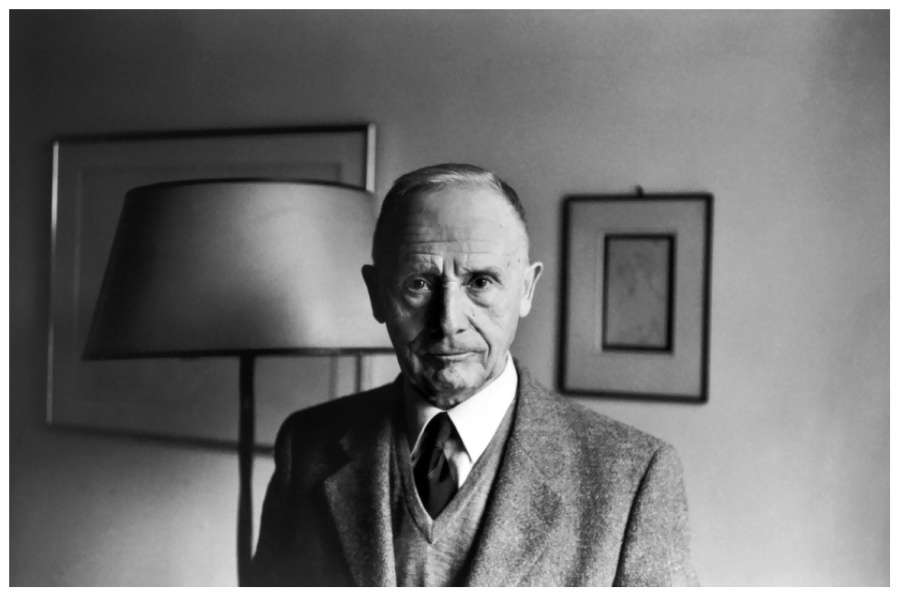

Leur tête bien sûr aussi leurs bureaux, maisons, rituels, bibliothèques, instruments de travail, gris-gris, fétiches, jouets… Qui expose s’expose. Tous ne gagnent pas à être connus, quelques uns ne rêvent que d’être reconnus, certains gagneraient à ne pas sortir de l’ambiguïté. Tous ne sont pas tel JMG Le Clézio des Sam Shepard de la littérature. L’objectif peut être sans pitié : il faut être Julien Gracq pour oser demander à ce que sa verrue sur l’arête du nez soit dissimulée dans l’ombre, et il faut être Henri Cartier-Bresson pour l’accorder à Louis Poirier.

L’air de rien, cela a changé la relation entre l’auteur et ses lecteurs. Il y a des livres qu’on ne peut lire sans que s’y superpose entre les pages un certain regard. Celui du photographe bien sûr mais aussi celui de l’écrivain qui nous observe le lisant. A les voir si soucieux de la mise en scène du chez-soi (Victor Hugo à Hauteville House), on comprend vite qu’ils ne sont pas tous animés par la haine de soi. Reste à en connaître l’impact sur l’imaginaire littéraire.

Il y a là d’utiles réflexions à glaner sur l’importance du portrait de groupe comme acte de baptême des bandes, écoles, familles d’esprit : surréalistes, Beat Generation & co. S’agissant du Nouveau Roman, la vue des écrivains faisant le trottoir ou tenant le mur des éditions de Minuit, selon les versions des témoins de la scène, ce cliché historique a créé le mythe, seuls Butor et Duras y brillant mais par leur absence.

Certaines photos ont le don de mettre l’imaginaire en mouvement, même les portraits iconiques de Rimbaud par Carjat, de Baudelaire par Nadar, de Joyce par Freund, déjà vus mille et une fois. Il fut un temps où la prise de vues obligeait le studio. Cela dit, les images qui vieillissent le mieux sont celles où le photographe fait prendre l’air au modèle et lui épargne la lumière artificielle. Louons Robert Doisneau d’avoir baladé l’ami Prévert dans Montmartre ! (voir page ?? de ce numéro)

Les universitaires ici convoqués dressent au fond l’inventaire des postures littéraires du grand homme-de-lettres (Saint-John Perse) à l’homme invisible (Maurice Blanchot). Le fait est que Samuel Beckett, qui ne donnait jamais d’interviews et ne passait jamais à la télévision, a consenti à se laisser tirer le portrait par des photographes. Or son impressionnante présence en noir et blanc n’est pas étrangère à la trace mnésique que son œuvre a laissé dans l’esprit de ses contemporains.

« La littérature en représentation. Le portrait photographique de l’écrivain dans l’entretien du Magazine littéraire ». Toute une savante étude sous la plume de Guillaume Willem consacrée à cette conception du Grand Entretien depuis son apparition en 1982 dans les pages d’« une publication au capital symbolique remarquable », ce qui est plutôt bien vu. Des choses si profondes, si sophistiquées et assez complexes y sont dites sur « le double processus de légitimation » entre l’écrivain et le magazine que nous y réfléchirons désormais à deux fois et plus avant de faire photographier un écrivain pour, disons, cette instance de consécration auctoriale, enfin, cette rubrique.

Avez-vous remarqué comme on se sent mieux dans une librairie dont les murs sont ornés de portraits d’écrivains ou chez un particulier qui a eu le bon goût d’en disposer en équilibre d’incertaines reproductions sur les rayonnages de sa bibliothèque ? Une atmosphère chaleureuse, un air familier et soudain on s’y sent chez soi.

(« Julien Gracq, 1984 » et « JMG Le Clézio, 1965 » photos Henri Cartier-Bresson)

846 Réponses pour La verrue sur le nez de M. Poirier

les photos d’écrivains, c’est vraiment chouette comme sujet pour montrer qu’on s’abstient d’entrer dans le débat politique…

passou vous avez prévu quoi d’autre en attendant le second tour ?

il faudrait d’autres trucs qui servent à rien, comme les écrivains pris en photo… sujet qui, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre pays, ne sert absolument à rien.

je pense qu’il y a d’autres des trucs qui servent à rien, on peut même vous aider à en trouver !

Quand Macron dénonce « la banalisation du FN », il admet par le fait même que le FN prend son essor, un essor qui va le submerger, lui, Macron, et littéralement le laisser sur place. Voilà ce qui est en train d’arriver sous nos yeux. C’est effectivement un moment historique.

La façon dont Macron est en train de perdre cette élection va rester très certainement dans les annales. Il souffre surtout d’un mal profond : la non-réactivité, qui montre qu’il n’est pas un homme d’Etat, juste un jeune freluquet.

Mercredi prochain, à l’occasion du débat télévisé, Macron va se faire laminer comme de juste. Je ne donne pas cher de sa peau.

Delaporte, vous n’avez pas répondu à moins que les députés ne se transforment en vendus, avec quelle majorité gouvernerait-elle?

Les échos:

bérénice, Marine a dit qu’elle saurait gouverner, même en cas de cohabitation. On verra bien.

bérénice dit: 29 avril 2017 à 15 h 41 min

en hiver pour le ski de fond ou en été pour les fermes-auberges perdues dans les sapins ( s’il en reste)

Le chalet du CAF à Serre-Che ! Il est en bas, dans le dernier tronçon de la piste avant de reprendre le téléski, mais tout de même à mi-pente dans ce dernier tableau, soient quelques centaines de mètres en lacets (en pleine piste) pour y accéder à partir de tout en bas la route ; autant dire que ses petites affaires, son petit duvet son petit fart son petit Piz Buin, vaut mieux les avoir serrés dans un sac à dos pour grimper là-haut, et non dans une valdo en carton et horriblement lourde comme j’ai fait, mais c’était bien avant Solutré…

https://ecointerview.wordpress.com/2017/03/03/le-programme-economique-imaginaire-de-marine-le-pen/

Macron, qui n’avait pas besoin de cela, vient de se mettre la Pologne à dos, alors qu’on sait bien qu’il ne mettra jamais sa menace à exécution, même si par une chance incroyable il devenait président :

« Varsovie a qualifié de « malvenue » la déclaration du candidat centriste à la présidentielle française Emmanuel Macron en faveur de « sanctions » européennes contre la Pologne… »

hamlet dit: 29 avril 2017 à 16 h 15 min

désolé Bloom mais il faut dire « on NE se salit pas… »

je le dis surtout pour vous vu que vous semblez tenir une place hiérarchique élevée dans la onction publique, et à ce niveau il me semble qu’il faut pas oublier des bouts de négation.

—

Merci, cher petit jambon (‘tin, je le savais pourtant, mais j’ai pas fait gaffe)

Permettez-moi cependant de préférer mon apocope à votre métaplasme. Je m’explique.

Variante appauvrie du métaplasme, la suppression d’une lettre à l’initiale, comme »f » de ‘fonction’ par exemple, révèle une maitrise imparfaite de la langue. Elle trahit également un inconscient travaillé en profondeur par les catégories chrétiennes du rite. Un locuteur qui confond ‘fonction’ et ‘onction’ est à la recherche d’une légitimité que seul peut lui conférer son interlocuteur.

La négation tronquée, elle, est une figure de style qui s’apparente à l’apocope et qui dénote la volonté du locuteur de se rapprocher de la langue parlée. Contrairement au métaplasme cité en exemple supra, elle ne nuit aucunement à la compréhension du message et se tient seule, fièrement, tel le point exclarrogatif du célèbre poème.

Damned! LE « f », Le « f »…aaargghhh! Viré de la hot onction pubique…

Il faut sauver le soldat Macron !

Euh, Macron ,c’est le général, Sergio.

Finalement, l’onction publique, c’est la réouverture des couvents fermés en dix-neuf cent cinq ; j’aurais préféré les maisons closes, mais enfin… Ca d’ailleurs il faudrait le demander à nos candidats !

Bloom dit: 29 avril 2017 à 17 h 53 min

Euh, Macron ,c’est le général

En ce moment il est un peu comme Cadet Roussel… Faudrait pas que ça se termine comme Soubise ! Huntziger, tiens, qui s’est fait enfoncer comme un bon par le Guderian et ses copains…

Delaporte, c’est bien le mec qu’a voté pour Hamon?

Maintenant, il donne l’impression de rouler pour Marine!

On vit une époque formidable!

18h01 il nous faut conserver le sens de l’opportunité. Retourner sa veste dans le bon sens et pas à contre temps, personnellement je trouve que c’est prématuré et qu’une telle démarche s’apparente à l’héroisme des résistants face à l’ennemi.

Macron va se faire laminer comme de juste.

Pas si sûr, s’il révise ses arguments, il a tout de même pur lui d’être correct, de savoir garder son sang-froid et l’économie sur laquelle repose cette bataille est un peu son domaine, il sera difficile à Marine Lepen de faire passer de faux arguments en faveur d’une sortie de l’Euro que certains quantifie à quelques centaines de milliards d’autre part sa politique est une politique à court terme si tant est qu’elle soit appliquée. J’avais entendu que le FN comptait sur une espèce de réquisition de l’épargne des petits épargnants pour financer son budget ou quelque chose du genre, en cas de faillite, on compte les perdants à moins que la Banque de France ou le FMI règle l’addition.

quantifient.

Je viens de voir le documentaire de Raoul Peck, Je ne suis pas un nègre. Remarquable. A montrer à tout élève de terminale (en conclusion d’un travail sur les moments & personnages clé des rapports inter-raciaux aux US). A ma connaisssance, C’est la charge la plus puissante et la plus juste contre le mythe américain jamais réalisée en français.

La France des années 50 peut être fiers d’avoir permis au génie de James Baldwin de trouver sa plein expression. Il en alla de même pour Joyce dans les années 20. C’est ça, « l’identité » de la France.

J’avais oublié ô combien brillant est l’auteur de Go Tell It On The Mountain.

fière…

Bihoreau, j’ai cherché, vous êtes un fabuleux oiseau, dans quelle région nidez vous présentement (que l’on ne vous effraie pas ni ne vous chasse car vous êtes une des espèces protégées).

Je ne suis pas VOTRE nègre, est le titre exact du film de Raoul Peck.

Son « Lumumba » m’avait déjà fortement impressionné. Longue vie à ce grand Haïtien.

Le migrant handicapé mental que la marine marchande aurait sauvé ce matin, ce s’rait-i pas par hasard le Gilbert Collard qui luttait dans les flots pour résister à la tentation de s’abstenir au second tour ?

« Delaporte, c’est bien le mec qu’a voté pour Hamon? »

Je confirme. Je confirme aussi que je n’ai aucune intention de voter pour Marine Le Pen, ni Macron. Et que je me désole qu’il n’y ait plus Hamon en ce second tour pour pouvoir voter pour un candidat sérieux, qui avait un programme conséquent, mais que peu d’électeurs (quand même 6 %) ont estimé à sa juste valeur. Ce second tour, je le vois désormais comme un jeu de massacre, qui culminera logiquement avec la victoire de Marine Le Pen, hélas !

hélas !

Souverain poncif

Marine Le Pen partait dans ce second tour avec un petit handicap, que son alliance avec Dupont-Aignan est en train de combler. Ce rapprochement spectaculaire est un coup politique d’une drôle d’efficacité pour Marine Le Pen, quelque chose d’inédit qui est en train de changer la donne. Il serait ridicule de n’en pas constater la portée.

Rembourser les souverainistes de leurs frais de campagne en anciens francs

en nouveaux francs pour les catéchumènes

Ressaisissons nous, mes frères, sous le poirier en fleur avec le sage geoffrey O.

https://www.youtube.com/watch?v=un2gkidqerA

Après, on y verra plus clair. Notre ami Benoit H. ne va pas s’abstenir et le revenu universel reste d’actualité, il était juste un peu prématuré, voilà tout. Non, MLP et EDA ne passeront pas, ne nous laissons pas envahir par le désespoir de la politique du pire. Du calme, voyons donc, cher-es collègues, inutile de nous échauffer les nerfs durant 8 jours. Faisons preuve au contraire de lucide intelligence et de pacifique fraternité avec nos abstentionnistes égarés, sachons les convaincre en douceur et avec infinie patience de leur erreur, chacun avec l’éloquence de nos munitions. C’est la seule arme qui soit en notre pouvoir : ouvrons notre cœur à ceux qui souffrent, ont peur et se referment à la tentation du mal.

Delaporte joue a se faire peur, comme tous les enfants gates. Quand il aura le droit de vote et une famille, il cessera ses petits jeux d’adolescent boutonneux.

Une tripotée de coriaces négociateurs est en passe d’obtenir que les échanges avec les partenaires privilégiés de la patrie se fassent à parité avec le rouble, pour les pères de famille de la Mer Noire à l’Oural

« Ce second tour, je le vois désormais comme un jeu de massacre, qui culminera logiquement avec la victoire de Marine Le Pen, HELAS ! »

Non mais je rêve ! et dans ces conditions vous allez vous abstenir ?!!!

Hamon est le premier à dire qu’il faut absolument aller voter Macron pour limiter les dégâts.

lundi 8 au matin on aura soit la sociale démocratie qui risque de préparer le lit du FN pour dans 5 ans; soit carrément le FN tout de suite (merci les abstentionnistes)

il ne faut pas être grand clerc, comme disait ma grand-mère, pour choisir.

bérénice dit: 29 avril 2017 à 16 h 01 min

Mais , D, n’y voyez aucun reproche, nous vivons de rêves et de virtualité, la réalité est si décevante qu’il vaut mieux l’éviter.

–

C’est tout le mystère de la vie. Il faut la rêver et ne pas s’attarder sur les réalisations opportunes des rêves, juste passer et continuer le rêve.

Biolay, Pivot, Kassovitz appellent à ne pas voter Marine.

Ces gens-là sont convaincus d’avoir une importance. Ils n’en ont aucune. L’histoire, même celle des Arts, les laissera complètement de côté contrairement à un Brel, une Piaf, un Victor Hugo, un Camus, une Arletty, une Marine Le Pen, un Nicolas Dupont-Aignan.

Voilà ce qui est en train d’arriver sous nos yeux. C’est effectivement un moment historique.

–

Ça fait des semaines que je vous le dis, Delaporte, j’aimerais que vous me fassiez un peu confiance de temps à autres. J’ai calculé tout cela et j’ai ici même donné la formule qui a permis de le calculer. C’est très généreux de ma part. Puis j’ai eu ce fameux songe, Marine Le Pen victorieuse, habillée de beige, souriante, radieuse, me faisant un signe d’amitié et de complicité à travers la vitre de sa puissante voiture. C’est par moi et ma Magie qu’elle est portée et elle le sent.

Les Turcs n’auraient plus accès à Wiki ? Dommage mi neur tant cette source est manipulée par la CIA (des consignes de votation de la part d’Asselineau, de Cheminade ; chaque voix va compter)

Les populares (en français : populaires) formaient une tendance politique populiste qui marqua la République romaine, notamment au iie siècle av. J.-C., en s’appuyant sur les revendications des couches les plus pauvres de la société romaine et des non-citoyens. Ce ne fut pas un parti politique au sens moderne, mais un clivage majeur dans les luttes politiques et sociales romaines, permettant aux acteurs politiques de se situer face au conservatisme des optimates au sein d’alliances personnelles souvent mouvantes.

Les principales revendications soutenues par les populares portaient sur :

la réforme agraire, l’attribution aux citoyens démunis de terres prélevées sur l’ager publicus conquis par Rome et la création de nouvelles colonies ;

l’abolition ou la réduction des dettes des citoyens pauvres ;

les distributions de blé à bas prix, puis gratuitement ;

l’octroi de la citoyenneté romaine aux municipes italiens ;

le jugement des tribunaux de concussions rendu par les chevaliers.

Lancé par des aristocrates réformistes comme les Gracques, qui gagnèrent l’appui de la classe montante des chevaliers, le mouvement évolua vers la démagogie et le populisme, et fut récupéré par des ambitieux tels que Marius, Cinna, Catilina ou des agitateurs comme les tribuns Saturninus et Clodius Pulcher.

Pompée, d’origine équestre puis Jules César, patricien ambitieux, s’appuyèrent sur les populares pour leur ascension au pouvoir. La fin des guerres civiles et la consolidation du pouvoir d’Auguste correspondent à l’extinction du mouvement populares, avec la satisfaction des revendications qui étaient à son origine et avec la fin des luttes de pouvoir.

la semaine prochaine, Thucydide passe en revue

« lundi 8 au matin on aura soit la sociale démocratie qui risque de préparer le lit du FN pour dans 5 ans; soit carrément le FN tout de suite »

Le problème est bien là, Lavande. Et j’entends autour de moi de plus en plus de gens dire vouloir crever au plus vite l’abcès ! Dans des catégories inattendues. Je sors à peine du métro, où j’étais assis à côté de deux jeunes algériens. L’un portait le maillot du club de foot d’Alger : blanc, vert, rouge. L’autre avait le visage à moitié dissimulé sous la visière de sa casquette de base-ball, bien enfoncé sur le crâne. Le premier, plus grande gueule, dit à son copain, avec l’accent toulousain : « Dimanche, je vote Marine Le Pen ! » L’autre lui répondit mollement : « Nooon, tu déconnes… »

Je fixe le grand escogriffe et je lui dis : « Tu veux foutre le bordel en France ? » Ensuite, nous avons un peu causé ensemble. Ils sont nés en France et représentent deux bulletins de votes, et ils ne sont visiblement pas du genre à s’abstenir. Je crains que le pire est encore à venir…

Que la confidence que je vais vous faire reste strictement entre nous : je viens d’être recruté par le staff d’une dame qui, par le moyen du suffrage universel, aspire aux plus hautes fonctions dans l’appareil de l’Etat. Compte tenu de mon expérience en la matière, j’ai été affecté à la Propagande. Illico, j’ai composé un chant de marche aux accents martiaux, dont je ne doute pas qu’il contribue à déchaîner les enthousiasmes et à galvaniser les énergies. Le voici :

Contre Macron, contre l’Ennemi,

Partout où le devoir nous appe-e-lle,

Malgré le froid, malgré la pluie,

Nous remonterons vers les li-i-gnes.

Nationalistes, unis dans le combat,

Les macronistes,

J’en fais d’la bouillie pour chats !

Poum poum poum poum

Je dois le reconnaître : la version originale de cet hymne, que les militants fr…….. de mon âge auront certainement reconnu, disait :

Contre le Rouge, contre l’Ennemi

[….]

Les communistes,

J’en fais d’la bouillie pour chats.

Quant à l’air, c’est celui d’un chant de marche en usage dans une célèbre unité spécialisée des forces allemandes entre 33 et 45.

C’était l’époque héroïque où les militants fr…….. accueillaient comme un éloge l’épithète de fascistes, lancées à eux par d’aucuns comme une injure, et faisaient à tout va dans un négationnisme de bon aloi. Le Parti, passé sous la houlette d’une héritière indigne, n’avait pas encore renié ses Valeurs.

C’est un certain Fr. D. , intrépide militant fr……. du début des années 60, qui m’apprit ce chant. Pourtant, nous ne partagions pas (en principe) les mêmes idées. Mais j’appréciais l’humour et le savoir de ce brillant étudiant, féru d’histoire, qui, peu de temps après, allait devenir l’idéologue quasi officiel de son parti et le confident de son fondateur, Jean-Marie … Jean-Marie… comment déjà ?…. C’est à cette sympathie mutuelle que le militant des étudiants communistes que j’étais alors dut de ne pas se faire casser la margoulette un matin que je proposais « Clarté », l’organe de l’UEC, à l’entrée du métro Saint-Michel. Fr. D., qui déboulait à la tête d’une équipe de nervis bien décidés à régler son compte au premier coco rencontré, me reconnut et eut le temps d’avertir ses compagnons que celui-là, non, il ne pouvait décemment être question de casser la figure à un condisciple avec qui il prenait son petit dej.

J’eus le temps de le remercier en certifiant, quelques temps plus tard, aux policiers venus m’interroger (à sa demande) que j’étais sûr de l’avoir vu au lycée à une heure où, à la tête de son équipe de spécialistes, il était en train de casser la figure au fils d’un ex-ministre, futur ministre lui-même, sur le parvis d’un lycée rival du nôtre.

Puis nous nous perdîmes de vue. Il s’en alla enseigner l’histoire dans un collège de Normandie. Mais, à l’instar d’un ex-conseiller de Sarkozy, il avait pris l’habitude de renseigner des fiches sur ses petits camarades (ça peut toujours servir). Certains d’entre eux, paraît-il, s’en émurent. Un beau matin, en compagnie de son épouse et de ses enfants, il partit dans sa petite voiture faire des courses au plus proche supermarché. La sympathique famille n’arriva jamais à destination : une explosion télécommandée en fit de la bouillie pour chats.

« Brel, une Piaf, un Victor Hugo, un Camus, une Arletty, une Marine Le Pen, un Nicolas Dupont-Aignan. »

Le deux derniers font un peu tache, D. !

Bloom, j’interviens bien peu, mais j’ai été sensible à votre hommage à James Baldwin…

Parallèlement, si vous le voulez bien : de retour des Etats-Unis, ce sont quatre romans de Louise Erdrich que j’ai rapportés avec moi. Je ne connaissais auparavant d’elle que les remarquables « The Round House » et « The Plague of Doves ». Ses personnages sont des Amérindiens (d’ailleurs souvent métissés, comme l’est l’auteur) du Dakota du Nord et il s’agit d’aventures meurtrières marquées encore par des lois et des affaires « tribales » qui elles non plus ne sont pas négligeables dans un XXe siècle finissant..

Quant au ton alerte et très concret de la narration, -souvent confiée à des adolescents-, il me fait penser à John Fante (en plus sombre) et à Toni Morrison.

Mais sans doute connaissez-vous Louise Erdrich, lauréate du LoCA et du NBCA, louée par Philip Roth, etc. Pour les non-anglophones, je crois que des traductions existent en Livre de poche, je vais vérifier…

D? Votre amie remet en cause, parait-il, une des mesures phare de son programme, la sortie de l’Europe.

Macron perd son sang-froid très rapidement. Il est resté très gosse, très « je vais le dire à ma mère -ou plutôt à ma grand-mère ». Il a un côté Agnan (du Petit Nicolad) assez marqué, même s’il ne porte pas de lunettes. C’est pour ça que Valls a du se retenir de le taper à l’Assemblée, ce sale chouchou de Macron.

bérénice dit: 29 avril 2017 à 22 h 16 min

D? Votre amie remet en cause, parait-il, une des mesures phare de son programme, la sortie de l’Europe.

–

Arrêtez votre cinéma, Bérénice, il y aura très vite un référendum, elle l’a toujours dit et elle n’est pas revenu là-dessus. Ne trouvez-vous pas qu’elle a des yeux bleus magnifiques qui étincelles d’intelligence ?

ent

21h54 2017 après J-C ( dont ils n’ont que faire), 1000 arrestations supplémentaires pour inaugurer la nouvelle démocrature en Turquie. Vraisemblablement une manipulation dirigée par la CIA.

De toutes façons, si elle n’était pas élue je quitterais immédiatement ce blog et pour toujours. Si je m’y engage aussi fermement et solennellement, c’est que je sais pertinement que ça n’arrivera pas. Je n’ai qu’une parole.

C’en est trop ; en attendant Thucydide : »C’est petit, c’est moche et c’est tout! »

SaluE

https://www.youtube.com/watch?v=NG-UpI5jMHw

D, aux derniers sondages, 60% des français sont opposés à la sortie de la zone euro. Que vous reste-t-il, les expulsions, l’encadrement dirigé des nouveaux arrivants avec mis çà disposition de conditions d’hébergement décentes et l’accès pour tous à l’éducation et l’alphabétisation?

Écoutez, Bérénice, apprenez que chacun balayé devant sa porte. Quand on aura résolu le merci et français, on pourra se permettre de jeter un oeil ailleurs. Compte-tenu du voisinage de la Turquie, ce qui s’y passe est ce qui peut lui arriver de mieux. Souvenez-vous de la colonne vertébrale à maintenir coûte que coûte : Turquie – Syrie – Liban – Israël – Iran – Jordanie – Égypte.

merci et —> merdier

Vous ne voulez pas comprendre Bérénice vous êtes une indécrottable bobo-Télérama aveuglée par les idéologies bancales mais bien pensantes. Et toc.

Avouez que vous lisez Télérama et Le Monde.

Et oui, ce sera retenu contre vous. Versé à votre dossier.

Tout ça, c’est pour faire comme papa-maman. J’en suis sûr.

D vous avez du idée erronée de mon statut, je suis une prolétaire qui s’éclaire à la lampe à huile. Cependant je vous accorde un avantage , vous êtes intelligent et de ce fait clairvoyant en ce qui concerne la vision de ce qui doit continuer de nous protéger de l’invasion des forces du mal, après tout qu’ils se débrouillent avec nos armes, chacun sa mission.

Je lis le figaro de temps en temps, des articles de Libé, je picore à droite à gauche.

Lire Tacite plutot que Thucydide ou Le Monde:

Macron (Quintus Naevius Cordus Sutorius Macro) (né vers 21 av. J.-C. et mort en 38) est un préfet du prétoire romain du ier siècle. Selon Tacite, il serait l’assassin possible de l’empereur Tibère.

Papa JM appelait sa fifille « ‘tite bière »..C’etait ecrit.

D quand vous disposerz ‘un peu plus de temps, expliquez moi ce qu’est le birn-penser car cela doit varier comme tout selon les époques, non? ou est une façon ultra-conservatrice d’observer sans rien vouloir voir de la réalité du monde et des milieux qui le composent et des tensions qui le traversent avec un avis favorable toujours accordé aux mêmes sans autre forme de procès?

le bien-penser

« Delaporte joue a se faire peur, comme tous les enfants gates. »

Je crois qu’il y aura beaucoup d’abstentions, et que cela desservira Macron. En effet, comment se résoudre à voter pour lui ? Par contre, ceux qui s’apprêtent à voter Marine savent exactement ce qu’ils veulent, ou plutôt ce qu’ils ne veulent plus. Cela va être, comme souvent, un vote de rejet, dont les Français ont déjà fait la preuve dans le passé (par exemple, pour le référendum européen). L’approbation du vote pour Marine Le Pen est un vote de rejet pour le vieux système politique qui est devenu caduc. Et le processus a commencé au premier tour, avec le rejet des partis traditionnels. Cette présidentielle va être un cataclysme, et tant pis si je joue à me faire peur, mais c’est ce qui risque d’arriver.

« Papa JM appelait sa fifille « ‘tite bière ».. »

Et il l’enc.ulais par derrière, XYZ ?

« Cette présidentielle va être un cataclysme, et tant pis si je joue à me faire peur, mais c’est ce qui risque d’arriver. »

Sur ce point, entièrement d’accord avec toi, Delaporte !

« Bloom dit: 29 avril 2017 à 17 h 33 min

Elle trahit également un inconscient travaillé en profondeur par les catégories chrétiennes du rite. Un locuteur qui confond ‘fonction’ et ‘onction’ est à la recherche d’une légitimité que seul peut lui conférer son interlocuteur. »

Bloom votre analyse est géniale et super intéressante, en plus elle vous ressemble si bien, en ce sens que vous incarnez à vous seul toute l’essence de ce discours « cultivé » épinglé en son temps par Rabelais, et qui nous vaut aujourd’hui, pauvres citoyens que nous sommes de nous retrouver dans la situation politique o nous sommes.

pour le dire autrement : fonction / onction : vous n’avez jamais imaginé une seconde que c’était simplement la touche « f » de mon clavier qui marche une fois sur deux ?

apporter mon clavier chez un psychanalyste pour qu’il lui explique pourquoi il écrit « onction » à la place de « fonction » équivaudrait à expliquer pour quoi on se retrouve avec un second tour des présidentiel avec un duel entre une meuf qui cherche à tuer le père opposé à un type qui a épousé sa mère.

Bloom vous savez quoi ? je pense que mon clavier refuse de régler son oedipe pour être en accord avec le monde extérieur… qui pourrait le lui reprocher hormis quelques membres d’un nouveau clergé dans votre genre ?

ne faut-il pas voir les déconfitures politiques dans les sociétés occidentales comme une victoire de Rabelais sur la docterie en tout genre et autres doctes discours creux et inutiles dont nos cultureux sont devenu spécialistes depuis quelques décennies ?

Ha ben honction c’est la fin des haricots, quoi…

Le bout de la piste comme dirait Blueberry !

« Bloom dit: 29 avril 2017 à 18 h 48 min

….C’est ça, « l’identité » de la France. »

ça aussi c’est un aspect intéressant de votre logiciel :

définitions du dictionnaire de Bloom :

– « l’identité d’une nation » : aspects les plus sympatoches de cette nation.

pour les aspects les moins sympatoches, c’est fastoche : ils ne font pas partie de son identité !

c’est génial, je ne sais pas si je dois aller voir un psy, ce qui est certain Bloom c’est que vous devriez consulter chez un opticien !

« Bloom dit: 29 avril 2017 à 18 h 48 min

….C’est ça, « l’identité » de la France. »

et là il me semble que l’on trouve la véritable raison qui fait aller dans le mur aujourd’hui.

un monde culturel borgne ! qui aura passé à voir du monde que ce qu’il voulait voir, un peu à la Jack Lang, ou aux discours lénifiants des théâtreux à Avignon, et à tout le reste, qui n’ont fait que refuser de voir une réalité dans sa totalité.

et après, quand la face que l’on se cachait vous revient dans la tronche, soit on s’abstient et on boude comme passou, soit on continue à lénifier comme Bloom.

et si demain 99,9% des français devaient voter pour le fn, l’identité de la France pour Bloom résiderait dans les 0.1% restant.

non, en fait Bloom ne prenez pas rendez vous chez un opticien à ce niveau ce n’est même plus de la myopie…

« Bloom dit: 29 avril 2017 à 18 h 48 min

….C’est ça, « l’identité » de la France. »

Bloom, je ne sais même pas si vous avez conscience de votre stupidité quand vous sortez des trucs pareils.

c’est ça l’identité de la France !

ben non, désolé pour vous Bloom, ce n’est pas ça du tout, mais alors pas du tout du tout !

Baldwin était probablement un type courageux et sympa, mais aujourd’hui 90% des français s’en tapent complet, ou s’ils ne s’en tapent pas disons qu’il ne fait partie de leurs préoccupations quotidiennes.

et c’est là la plus grosse erreur des cultureux ces dernières années, c’est d’imaginer quand proclamant leur admiration sans bornes pour Baldwin ils allaient changer le cours des choses : j’aime Baldwin, donc je suis du bon côté du manche, donc vous allez voter pour qui je vous dis.

pas de bol aujourd’hui les gens n’en ont pus rien à cirer de votre admiration pour Baldwin.

c’est une espèce mouvement anti religieux, anti clérical, dans la mesure où votre amour de Balwin relève plus d’une liturgie débile inventée par le clergé culturel au début des années 80.

Bloom vous pouvez tirer un trait sur toutes ces figures sympathiques que vous aimez bien, fini la liturgie, les français ont décidé de revenir aux choses sérieuses et de plus se laisser enfumer par votre clergé : ne pas se laisser enfumer longtemps, c’est ça l’identité de la France !

Bloom vous pouvez tirer un trait sur toutes ces figures sympathiques que vous aimez bien, fini la liturgie, les français ont décidé de revenir aux choses sérieuses et de plus se laisser enfumer par votre clergé : ne pas se laisser enfumer longtemps, c’est ça l’identité de la France !

Cher petit hameau, c’est de la tradition d’accueil de la France que je parle. Nous sommes environ 1/4 de Français (c’est marrant, vous n’écrivez pas rançais) à avoir une origine étrangère – prenez Baroz, ML, autrefois MaC, TKT, Abdelkader, etc…

Vous ne connaissez pas encore suffisamment bien votre pays. Ouvrez un annuaire de Marseille ou de Paris et constatez l’apport de l’outre Maginot.

La touche qui marche une fois sur 2 est une bien piètre excuse. C’est un acte manqué réussi.

Et il l’enc.ulais par derrière

—

C’est possible par devant?

Même dans les planches les plus prétentieuses du Kama Sutra, ou sur les temples népalais, on ne trouve nulle part cette 37e position de l’androgyne.

T’as raté une carrière dans le cirque, Baroz.

vous devriez consulter chez un opticien !

—

Chez un ophtalmologue, plutôt; un opticien est un technico-commerçant. Si je me fie à la façon dont vous sériez les identités professionnelles, je suis fondé à avoir des doutes quant à la justesse de votre perception de l’identité nationale, chère tranche de bacon.

Bonjour CP, et merci de vos conseils. Je n’ai jamais lu Louise Erdich, juste lu quelques articles assez élogieux. C’est une de mes 4000 lacunes en littérature anglo-américaine. Je retiens les titres que vous citez.

Avez-vous lu The Sellout, de Paul Beatty?

Erdrich, pardon.

les français ont décidé de revenir aux choses sérieuses et de plus se laisser enfumer par votre clergé : ne pas se laisser enfumer longtemps, c’est ça l’identité de la France !

—

Vous ne tiendrez pas 3 secondes devant ce vieux monsieur de 96 ans qu’est Daniel Cordier, qui vient de s’exprimer de façon simple et claire sur votre conception de l’identité, qui relève davantage de la tératologie que de la science politique.

» duel entre une meuf qui cherche à tuer le père opposé à un type qui a épousé sa mère. »

hamlet 23h30

superbe ! Merci…

on reste scotché dans mon papa, ma maman ; même les rejetant.

Incapable de se réformer après les guerres qu’ils sont incapables de gagner sans des Alliés qu’ils détesteront une fois la victoire acquise, ces crétins de Français vont aller voter comme un seul naze.

Ainsi, ils ont l’impression de vivre en démocratie dans un grand pays paisible, riche de sa dette, avec le projet de continuer à décliner lentement mais surement…

Ouvrez les yeux ! Abstenez vous de participer à cette mascarade. Une élection par dépit ne mène à rien, le mal est trop profond. Réveillez vous !….

ABSTENTION !

Comment en vouloir aux souverainistes qui ne sont pas amoureux d’une vieille dame au cœur malade, boiteuse, aux membres disloqués : l’Europe ?

Quand vous pensez qu’on envisage à Bruxelles de remplacer ce gland de Juncker par cette nouille de Hollande !

Pourquoi Mutti Angela et tant d’autres veulent que MACRON soit élu ?

Mais, pardieu, pour continuer à faire ce qu’ils veulent de la vieille dame indigne, l’Europe des marchands de rêves squattée par les migrants islamistes, en se jouant de la marionnette GGG, le gamin gâté gérontophile !…

Caricature pour caricature, faudrait-il comme aux USA voter pour le KKK? après tout c’est tendance et avec cela notre Vladimir qui attend un nouvel étage pour sa pièce montée.

ABSTENEZ VOUS le 7 mai !

N’allez pas mettre un papier culte sale dans une urne propre ! Lisez LA LUCIDITE de José Saramago ce jour là : au moins vous n’aurez pas perdu votre journée.

Jc je vous signale qu’on adresse au FN pour son programme économique les mêmes reproches que ceux qui ont été faits à Hollande, toujours un wagon de retard; il faudrait pouvoir favoriser l’activité économique ( ce que ses propositions ne garantissent pas) sans désavantager le salariat tout en ménageant l’équilibre budgétaire et en stabilisant la dette, on attend Moïse.

Vous savez quoi JC? Au revoir , prenez soin de vos enfants, surveillez les, les rues sont pleines de gens malintentionnés et couleur Arlequin.

A 99 ans passés, vous pensez bien que mes enfants sont assez grands désormais pour juger par eux mêmes des dangers de ce monde de sauvages où l’on est contraint de vivre-ensemble dans la plus sordide promiscuité… !

Stop ! bientôt 6h30 : jogging, le jour se lève !

VOTER BLANC, C’EST VOTER BRUN!

ABSTENTION, PIÈGE À KKK-HON!

Election ? Piège à Bloom…

J’en entend dire par ses rares défenseurs socialistes : « Bloom est cultivé ». Certes !…. les champs de patates aussi sont cultivés.

Ciel couvert, légère brise, mer éternelle ! L’admirant, si éternelle, j’ai pensé à Marie France GARAUD, la dame de Poitiers …

Pauvre JUPPE ! Il fait peine à voir… Pardon, le Pen à voir.

Ah mais ça vous appartient et ça ne vous lache pas, Sardou, elle court la maladie d’amour, tiens je vous prête mon spéculum, cela vous évitera de vous salir les mains. Quelle hypocrisie, quel déni, si vous étiez marié on vous appellerait Mr Courjault. Cachez bien ce congélateur que l’on ne saurait voir, réservez vos doigts à qui de droit. Quelle bande de nazes pour illustrer cette France que vous appelez de tous vos vœux, zavez raison, personne ne doute de vous et vous de rien.

les salauds associés?

SCOOP

Marraine La Pine vient de livrer une ou deux confidences sur son futur gouvernement.

PREMIER MINISTRE Nicolas Dupont Aignan

MINISTRE DES AFFAIRES EXTERIEURES Jissé al-Porquerolli

MINISTRE DE L’INTERIEUR Arnold von Closer

MINISTRE DE LA FAMILLE Bérénice O’ Grandcoeur

MINISTRE DE LA CULTURE Dédé le Savant

MINISTRE DE LA JUSTICE Christiane de la Pénitentiaire

MINISTRE DE L’AGRICULTURE Clopine d’âne

MINISTRE DU TOURISME Rose des Vents

MINISTRE DE LA DEFENSE Riboul le Dingue

MINISTRE DES CULTES Wiwi le Rabbi

GRAND IMPRECATEUR GENERAL Hamlet le Danois

Bloom dit: 29 avril 2017 à 18 h 48 min

« Je viens de voir le documentaire de Raoul Peck, Je ne suis pas un nègre. »

J’ai également vu ce documentaire. Le titre exact est « Je ne suis pas VOTRE nègre » : l’adjectif possessif n’est pas anodin. Jamais il ne m’a été donné de ressentir à ce point la condition d’un noir qui, s’éveillant d’une nuit probablement douce et traversée de rêves, doit s’imprégner de cette idée : I am a nigger, cad un citoyen de seconde zone, un réprouvé, etc. une idée oppressante qui pèsera le reste de la journée sur sa conscience. En ce sens, oui, le documentaire est impeccable, implacable. James Baldwin est venu en France pour respirer plus légèrement, parce que de ce côté de l’Atlantique le fardeau de la couleur de sa peau n’était pas aussi lourd à porter.

Dire que d’ici une semaine l’air de la France pourrait devenir irrespirable pour d’autres James Baldwin…

j’ai pensé à Marie France GARAUD, la dame de Poitiers …

elle a essayer d’harréter les harabes avec le cul..ça a pas marché halors elle est vexée..

James Baldwin, un nègre homosexuel d’une repoussante laideur : une verrue sur le nez de l’Amérique blanche hétérosexuelle…. beurk !

Jamais il ne m’a été donné de ressentir à ce point la condition d’un noir

c’était fastoche pourtant..t’as un pote noir..tu vas faire des courses au walmart avec sa mome dans les bras en lui fsant des bisous

au mome les bisous jicé..pas au papa

en france c’est un peu vrai aussi dailleurs..

« Bloom est cultivé ». Certes !…. les champs de patates aussi sont cultivés

médire contre la kartofeln c’est l’début dla pente savonneuse jicé

« Cette présidentielle va être un cataclysme, et tant pis si je joue à me faire peur, mais c’est ce qui risque d’arriver. »

Sur ce point, entièrement d’accord avec toi, Delaporte !

y’a des esclaves par vocations..

..réintroduction légale de l’esclavage..comme dirait cette raclure de delakeupu

Je prend plaisir à voir le gigantesque toboggan démocratique fonctionner : la pente savonneuse en devient savoureuse.

Et il l’enc.ulais par derrière

—

C’est possible par devant?

houi..le gode ceinture bien profond baroz regarde marine dans l’blanc des noeils et nous live ses himpressions..dédé au moins c’est par derrière et himagine vercingétorisque ou dupont enian..la morale n’est pas sauve mais au moins vergèze pourrait plaider

Les expatriés ne le savent peut-être pas, mais les opticiens-lunetiers peuvent maintenant adapter les verres correcteurs lors d’un renouvellement.

On manque cruellement d’ophtalmologues ; la planification, les « quotas » consentis aux diverses spécialités médicales sont aussi des questions économiques mais les décisions dans ce domaine sont politiques (la politique n’est-ce pas d’abord effectuer des choix, des arbitrages ?)

Mais rassurons-nous c’est se rapprocher de la situation dans le monde anglo-saxon où existe la profession « intermédiaire » d’optometrist.

Il s’agit du devenir-moins-ringarde de la France, que le candidat de Bloom s’emploiera à accélérer pour le plus grand bonheur des mutuelles médicales.

Pour beaucoup de non français une certaine qualité de vie décente fait partie de l’identité de la France. Nous ne la voyons plus parce que we take it for granted. Tous ces débats sur l’obamacare, comme c’était exotique …

Cela comporte aussi le congé maternité. Comme le salaire minimum. Comme la durée légale du travail. Comme une éducation nationale qui ne soit pas « confiée » à des « académies » douteuses qui peuvent fermer boutique du jour au lendemain.

Mais tout cela n’est pas compatible avec la volonté de dérégulation qui sème le chaos partout dans le monde pour le plus grand profit de quelques-uns (très, très, très peu) en faisant croire à la classe moyenne supérieure qu’elle en sera, qu’elle est hors d’atteinte, que seuls les « sans dents » auront à en souffrir. Bêtise crasse des moutons qui croient aux discours des loups et soumission volontaire. Mais l’important n’est-il pas de tout détruire (ce que le monde nous enviait) pour être enfin comme tout le monde … Vivement demain, prenons donc le train « en marche » sans se soucier s’il fonce dans le mur.

JC : pire que Dupont mais aussi gnagnan

JC, semi-illettré monolingue ignore la grande finesse de la langue anglaise, qui, en l’occurrence, dispose de 2 adjectifs pour « cultivé »: ‘cultivated’ (eh, patate!) et ‘cultured’ (Kultur). Ce si subtil jeu de mots dans la langue de le Pen « falls fecking flat in May’s lingo. »

Sur la rdl, le suffrage universel devient suffrage uni-cervelle.

@Lavande dit: 29 avril 2017 à 20 h 58 min

Vous ouvrez grand les fenêtres et la lumière entre. Au milieu de ces virtuoses et leurs chemins embrouillés, vous dites ce qu’il faut et vous le dites bien, clair et fort. BRAVO.

Heureusement qu’on a des experts ès comme Bouguereau.

Pas très maligne votre réponse à JC, Bloom. Il faisait un jeu de mot plutôt bon en français, c’est son droit le plus strict.

Le débat politique ne vous réussit pas.

L’idéal serait que Macron soit élu avec 50.01% des voix. Il nous éviterait la catastrophe économique et financière du programme Le Pen et recevrait en même temps la bonne baffe qu’il mérite.

Le gouvernement proposé par JC est assez séduisant. Il a simplement oublié de confier l’EducNat à WG, en plus des cultes. Blouminneguèle pourrait briguer une secrétariat d’état aux expates.

Bloom, oui, j’ai lu, après « Tuff », « The Sellout ». Et l’aussi drôle que virulente anthologie « Hokum ».

hamlet, je ne vois vraiment pas pourquoi l’intérêt pour les communautés américaines noires ou indiennes serait un refuge aveugle. Quant à Baldwin d’ailleurs, me foutant assez de « l’identité nationale », c’est l’accueil fait en France à un exilé qui me semble significatif. Et puis, Baldwin est mort il y a trente ans, mais il y a des relais bien vivants, Paul Beatty et Louise Erdrich par exemple, pour des questions encore chaudes ailleurs et pas forcément inintéressantes ici. Cher hamlet, votre anti-américanisme me désole, je vous l’ai écrit déjà.

Enfin, vous serez en accord avec moi : si l’identité française c’est Gilbert-Collard en bonnet de loup-de-mer et la pipe au bec, le pied pas très stable sur le pont d’un chalutier aux côtés de Marine Le Pen, il y a de quoi rigoler le dimanche.

Bloom, vous êtes vraiment un spécimen intéressant, vous incarnez à vous seul tout ce que la « culture » peut représenter de détestable depuis une cinquantaine d’années.

vos réponses ne s’expriment sur le fond, mais que sous l’angle du mépris : vous confondez ophtalmo et opticien… vous ne savez pas bien parler la belle langue française…

et après vous essayez de nous faire croire que Baldwin est votre idole, alors que vous êtes un élitiste qui méprise tout ce que Baldwin représente.

voilà ce qu’aurait été l’imposture culturelle : un discours soi disant humaniste qui cachait mal le mépris.

et c’est pour ça que cela ne marche plus : en 81 Mitterrand a gagné entouré de bataillons de gens de votre espèce.

le même bataillon au côté de Hamon l’entraine à la débâcle.

Bloom, vous jouez l’humaniste mais en vérité vous êtes un type détestable, c’est ce que nous disent les résultats électoraux, aussi bien en France qu’aux US.

C.P. oui, la France républicaine a toujours été une terre d’asile pour tous les réfugiés.

cela devrait être la fierté de la France, et au lieu de ça c’est devenu un fardeau qui va pousser les citoyens de ce pays a choisir le pire.

pourquoi ? comment en est-on arrivés là ?

la réponse est celle que j’ai faite à Bloom : cette grandeur de la république française a été instrumentalisée par un monde culturel qui ne cherchait qu’à faire briller sa belle âme !

cette grandeur française a été spoliée par une culture qui au fur et à mesure qu’elle annexait cet héritage a fait en sorte que le peuple lui-même en soit dépossédé, jusqu’à faire croire que cette terre d’exil n’était que le fruit de leurs beaux discours.

déréalisation, déréliction… à force d’aller dans ce sens on finit par séparer les peuples en deux blocs qui ne communiquent plus entres eux.

c’est la situation des EU, c’est aussi celle de la France : au lieu d’unir la culture a coupé les peuples en deux camps qui s’ignorent et se méprisent.

France terre d’exil ? la France est aujourd’hui devenue une terre d’exil pour la majeure partie de ceux qui y vivent, sans doute les exiles du système de la Creuse ou du Kansas sont moins glamour pour le monde culturel, le seul petit problème c’est contrairement aux ces exilés votent.

Marine Le Pen à l’Elysée, Dupont Aignan à Matignon, deux fois plus de raisons pour voter Macron.

Où l’on voit que hamlet est D.

T’aurais préféré Philippot à Matignon, Annibal?

Le pb avec vous hamlet, c qu’une fois que vous avez fait votre cinéma sur le prétendu boboïsme cultureux de gauche d’un méprisant comme bloume à l’égard d’un baldwin, par ex., on ne voit pas bien de quoi est faite votre propre lecture du monde qui s’en vient, en dehors de vos courbettes (ironiques) face aux attitudes de prétendu retraitisme et bouderies de passoul. C’est un peu court, voyez, et surtout tellement .astoche, cette pâmoison devant les Thoreau, JC et autres déserteurs du même akabit… Ça mange tellement peu de pain sur les espaces virtuels pour les matamores de votre trumpe !

Mais, au fait, TU leur dis quoi à TES grands gosses pour les aider à s’orienter dans TON monde ? « N’attendez rien de Macron, jean-émile et solange ; de ttes façons, vous l’aurez dans 5 ans, la marine ! Désertez tout de suite, mes bons enfants, ou alors votez pour elle si vous voulez à tout prix faire votre devoir de sombres crétins démocrates » ? C’est à peu près ça, je pense. J’espère que non.

Bloom en rouge, je n’arrive pas à comprendre pourquoi en cliquant sur votre pseudo, on tombe sur un bulletin d’adhésion d’En Marche à Manuel Macron. C’est un peu de la propagande détournée, non ? Le robot de la RDL est-il d’accord avec ça ? Dans ces conditions, il faudrait laisser à D. le soin de connecter ses D-Désirs astraux à ceux de Mariline La Poétesse, par juste souci d’équité.

je leur dis quoi ? je leur dis juste d’arrêter avec leurs beaux discours humanistes au moins jusqu’au second tour.

la misère du monde n’est pas juste un « faire valoir » servant à quelques imbéciles d’exhiber leur bel humanisme et leur belle âme !

cette musique sonne désormais trop faux, à force de diffuser toutes fausses notes on va se retrouver avec le fn au pouvoir.

passou l’a compris il faut que Bloom le comprenne aussi !

et après les élections ils pourront reprendre leur rengaine et vanter les mérites de leur bel humanisme, mais pour le moment il faut que Bloom et tous ceux de son genre la mettent en veilleuse : ils ont fait trop de mal à ce pays !

Viens d’écouter Finkielkraut sur RCJ. Il va voter Macron évidemment, mais avec une répulsion non dissimulée devant la tentative de récupération de la Shoah par celui-ci. Quand les Bloom et consorts reconnaîtront enfin que les juifs ont tout à craindre de l’anti-sémitisme des banlieues qui a déjà tué et au sein duquel le négationnisme est largement répandu et à peu près rien du FN, on pourra commencer à prendre au sérieux leur indignation de commande contre le vote MLP. Que Macron et ses sbires lisent Georges Bensoussan et tant d’autres…50,01%, c’est tout ce qu’il mérite, le Macrounet.

je ne suis pas le seul à le penser : vous avez sans doute remarqué comme moi ce silence radio (contrairement à 2002) : médias, intellectuels, cultureux, tout le monde se tait, parce qu’ils savent bien qu’à chaque mot un peu lénifiant qui sortira de leur bouche il y aura des dizaines de voix supplémentaires pour le fn, les US ont fait cette erreur de continuer de l’ouvrir, ils ont eu Trump.

ne me demandez pas pourquoi cela marche ainsi, le fait est que c’est bien la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui, c’est une réalité.

« Enfin, vous serez en accord avec moi : si l’identité française c’est Gilbert-Collard en bonnet de loup-de-mer et la pipe au bec, le pied pas très stable sur le pont d’un chalutier aux côtés de Marine Le Pen, il y a de quoi rigoler le dimanche. » (CP)

Il y a plus drôle : CP sur blog …

Qui est CP ? qu’est ce que CP ? Quelle importance CP ? CP combien de « divisions » ….

Lamentable !

« Marine Le Pen à l’Elysée, Dupont Aignan à Matignon, deux fois plus de raisons pour voter Macron. »

…Mais Macron a l’Elysée, trois plus de raisons de voter blanc ou de s’abstenir.

Soyons raisonnables !

Equipez vous contre le mauvais temps : une chemise brune à 2 euros , c’est Byzance au prix de Tombouctou …

Bon dimanche de printemps .

Le précédent film de Raoul Peck, « Meurtre à Pacot », peu commenté dans les médias français et limité opportunément à l’état de téléfilm, ne donne pas de prime humanitaire aux indigènes d’Haïti jamais sortis de leurs tremblements de terre.

« il faut que Bloom et tous ceux de son genre la mettent en veilleuse : ils ont fait trop de mal à ce pays ! »

Pétain mettait tout sur le dos du Front Populaire, des Juifs et des Francs Maçon, mais le discours était à peu près le même…

Ce qui m’inquiète !

JAZZI dit: 29 avril 2017 à 21 h 56 min

« lundi 8 au matin on aura soit la sociale démocratie qui risque de préparer le lit du FN pour dans 5 ans; soit carrément le FN tout de suite »

Le problème est bien là, Lavande. Et j’entends autour de moi de plus en plus de gens dire vouloir crever au plus vite l’abcès ! Dans des catégories inattendues. Je sors à peine du métro, où j’étais assis à côté de deux jeunes algériens. L’un portait le maillot du club de foot d’Alger : blanc, vert, rouge. L’autre avait le visage à moitié dissimulé sous la visière de sa casquette de base-ball, bien enfoncé sur le crâne. Le premier, plus grande gueule, dit à son copain, avec l’accent toulousain : « Dimanche, je vote Marine Le Pen ! » L’autre lui répondit mollement : « Nooon, tu déconnes… »

Je fixe le grand escogriffe et je lui dis : « Tu veux foutre le bordel en France ? » Ensuite, nous avons un peu causé ensemble. Ils sont nés en France et représentent deux bulletins de votes, et ils ne sont visiblement pas du genre à s’abstenir. Je crains que le pire est encore à venir…

passou je suis désolé, vous pouvez demander aux modérateurs de supprimer mes derniers commentaires, je n’aurais pas dû écrire ça.

vraiment désolé, j’envie votre courage, je suis trop sensible, du coup j’ai peur, et du coup je ponds des débilité.

oui, c’est la peur, vraiment désolé…

baroz décidément vous en tenez une couche.

Mort d’un homme des hauteurs sur le toit du monde :

« Il était âgé de 40 ans et essayait d’établir un nouveau record dans sa discipline. L’alpiniste suisse Ueli Steck est décédé tôt ce dimanche matin dans l’Everest, rapporte le quotidien The HimalayanTimes. »

De quoi exactement as-tu peur, hamlet ?

Jazzi, de quoi a-t-il peur? C’est simple , de se faire tuer et je le comprends.

Se faire tuer par qui, bérénice ?

D’autres aussi en tiennent une couche, hamlet !

« Présidentielle : Bertrand accuse Dupont-Aignan «de finir comme Pierre Laval» »

Marine a pour elle Franck de La Personne !

« »Votons Emmanuel Macron! », l’appel de Dany Boon pour le second tour de l’élection présidentielle 2017

Parce que sa famille lui « a appris la tolérance, le respect et le souci de l’autre ». »

« Viens d’écouter Finkielkraut sur RCJ. Il va voter Macron évidemment, mais avec une répulsion non dissimulée devant la tentative de récupération de la Shoah par celui-ci. »

Les académiciens ne sont pas à ça près, nous l’avons déjà vu. Tous ces enflés académiques qui se rallient à Macron, parce qu’ils ont peur qu’un climat révolutionnaire ne s’abattent sur la France, et ne les propulsent en haut des lanternes…

Finkielkraut est le plus enragé de tous. On dirait qu’à chaque débat il joue sa vie, à chaque mot, presque. C’est un derviche tourneur de têtes. certains s’y laissent prendre, malheureusement. Il est largement responsable de ce qui nous arrive en ce moment. Il lui faudra un jour payer l’ardoise.

Hier, aux côtés de Marine Le Pen, Dupont Aignan avait l’air du crapaud qui se gonfle comme le boeuf !

http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/29/gilles-lellouche-semporte-apres-le-soutien-de-dupont-aignan-a-le-pen_a_22060999/?utm_hp_ref=fr-homepage&icid=maing-grid7%7Cmain5%7Cdl1%7Csec3_lnk1%26pLid%3D916193461_uk

Delaporte, tu ressembles de plus en plus à D., toi aussi !

Bertrand accuse Dupont-Aignan «de finir comme Pierre Laval»

Cela fait réfléchir, le gros Bertrand qui veut régler ses comptes, et faire exécuter manu militari Dupont-Aignan. Peut-être que ça finira aussi tragiquement ?

« Philippe Martinez : «La CGT demande de voter contre le Front national» »

« Dupont Aignan avait l’air du crapaud qui se gonfle comme le boeuf ! »

Pour l’instant, ça gonfle, en effet. Mais jusqu’où ça va aller ? Si ça tient encore une semaine, c’est plié pour la démocratie !

Le plus inquiétant, c’est que j’entends de plus en plus de gens, là où on l’attendrait le moins, vouloir crever l’abcès au plus vite en votant pour Marine Le Pen !

faut leur offrir votre goût du cinéma, dear Baroz

Macron dans le rôle du great Gatsby et Marine en Evita Peron, Phil ?

Pourquoi je préfère le risque du FN dans 5 ans à la certitude du FN dans 8 jours (merci les abstentionnistes ex-hamonistes!)?

Parce que dans 5 ans on aura fait un bilan Trump et Brexit et que ça en fera réfléchir plus d’un.

Qu’est-ce que vous dites? Marine Le Pen est déjà moins favorable à la sortie de l’euro? En tout cas pas pressée du tout? Médisance de caniveau !

Maurras disait que la pire des politiques c’est la politique du pire. Entre ceux qui vont voter Le Pen et ceux qui croient qu’une bonne guerre remettrait les pendules à l’heure, il y a le choix. Les sages en ce moment ne font plus entendre leur voix. La démence a pris le dessus, comme dans toutes les périodes de rupture.

DUeli Steck, je me souviens, je l’ai vu il y a 2 ans, Delaporte. Erri de Luca présidait la cérémonie des Piolets d’or. Qu’il avait gagné. Quelle tristesse…

Je trouve humain, de la part du secrétaire de Jean Moulin, de dénoncer l’imposture de l’ancien collabo de Bayrou, qui se présente comme le prime ministre de la fille du borgne.

Dire aux petits fonctionnaires de la hollandie, qui sont pathétiques de veulerie. . , qu’ils auront à porter une écharpe. Juste pour faire genre. Thoreau s’était demandé si des types pareils étaient capable de demissioner, plutôt que de collaborer.

On ne sait pas encore, si la « houlette » du PNF mettra toute son éthique et son zèle au service de la fille du borgne ou de macron.

Sorry. Merci de corriger les fautes de petit clavier

@ CP et Bloom, puisque vous l’évoquez. De Louise Erdrich – Le Jeu des ombres (Trad. I. Reinharez) Ed. Albin Michel. Collection : Terres d’Amérique.

Quand Irène et Gil observent les toiles de Bonnard, à Paris, on peut lire ces lignes :

« … Toute sa vie, Bonnard avait peint des petits moments, intimistes, un enfant jouant dans un tas de sable, des chiens ou des chats attentifs aux plats posés sur la table. Et il y avait Marthe. Son petit corps sinueux, l’idéal de Bonnard. Il l’avait peinte indolente après l’amour, chatoyante et rêveuse dans son bain, regardant par la fenêtre, à côté de cette porte bleue qui s’ouvrait vers l’intérieur. De l’avis de beaucoup, c’était une mégère grincheuse, et pourtant Bonnard l’avait aimée de tout son art. A cause de la guerre, son monde s’était rétréci. Il avait perdu sa femme. A cette époque-là, il avait peint un autoportrait que Gil trouvait à la fois insupportable et héroïque. Dans ce tableau de lui, seul, fragile, âgé, scrutant le miroir de la salle de bains, Bonnard avait employé toutes les couleurs. Ses yeux étaient très creux, omniscients, fixes. Toutes les couleurs dont il s’était servi dans sa vie étaient là dans cet autoportrait. C’était une représentation de l’esprit unifié de l’artiste, le moi se dissolvant avec lassitude dans la lumière et la couleur inlassables. Il était aussi chauve qu’un œuf, et pourtant son crâne nu était encore caressé çà et là par un peu d’éclat, un zeste de soleil… »

CP et Bloom,

comment comprenez-vous cette pensée « et pourtant Bonnard l’avait aimée de tout son art » ? Et cette lassitude : « le moi se dissolvant avec lassitude dans la lumière et la couleur inlassables. » ? Où se situait Bonnard par rapport au réel ? Marthe (Maria Boursin) n’était-elle devenue, avec le temps, qu’une partie indispensable de son œuvre, un modèle ? On dit qu’elle l’a séparé progressivement de ses amis, avec son fichu caractère.

Lisant ce roman et m’éloignant du cahier rouge et du cahier bleu, je pensais plutôt au lien d’Aurélien de de Bérénice (Aragon). Même intrusion de l’imaginaire pour suppléer à une relation, à un réel défaillants.

Puissions-nous ne pas approcher de ces élections avec cette même vision flottante, tout retirés dans nos espaces intérieurs.

JC, aucune importance, en effet, vu que je ne vote pas en France. Mais le FN en représentation, à Amiens, ou sur un bateau, ou ailleurs, c’est toujours hilarant (au moins vu de l’extérieur), pour mes proches comme pour moi, et j’ai bien le droit de le dire. Bande de clowns tristes. Vous n’êtes pas sensible à la laideur ? Vous vous attifez comme Gilbert-Collard pour faire un tour en barcasse ?

Lavande, je vous ai répondu hier et mon message est sorti du tunnel de la mise en attente

JAZZI dit: 29 avril 2017 à 21 h 56 min

Non Ueli Steck a été honoré, il y a 3 ans. c’est juste de l’émotion.

les alpinistes votent souvent à droite quand il redescendent, dear Lavie. il faut avoir l’âge de JC pour avoir connu Luis Trenker.

JAZZI dit: 30 avril 2017 à 14 h 10 min

Delaporte, tu ressembles de plus en plus à D., toi aussi !

–

…en effet, au point que j’en arrive à me demander si mes expériences magiques n’auraient pas engendré à mon insu une sorte de D. parallèle, un homonculus ayant pris son indépendance en sexprimant ici mais ressemblant à son créateur.

Well, Phil , vous ,êtes maintenant trop « souvent » à coté de la plaque… à vent. Dommage.

Je pense qu’il est temps que je me réserve un emploi de Ministre.

Je téléphone cet après-midi.

Je prends l’Enseignement superieur et la Recherche. Il y a énormément de boulot à faire. Virer les etudiants étrangers, créer des universités privées, etc…

Supprimer la sociologie qui n’a jamais été une science. J’oubliais.

closer dit: 30 avril 2017 à 10 h 37 min

L’idéal serait que Macron soit élu avec 50.01% des voix. Il nous éviterait la catastrophe économique et financière du programme Le Pen et recevrait en même temps la bonne baffe qu’il mérite.

Ca c’est pas facile ! Le beurre à la place des canons, quoi…

Bon mais il n’y a pas que l’économie, même si c’est elle qui nous fait vivre ; il y a le fait qu’au-delà du caractère policier d’une administration Le Pen et entraîné par lui, chaque Vrounzé, et d’ailleurs c’est bien commencé, va devenir non pas un loup, mais un flic pour l’autre Vrounzé…

Et malgré soi !

Oh pu.ain, Dupont-Aignan sera condamné à mort comme Laval ! Pour intelligence avec l’ennemi! Euh…au fait…quel ennemi ? Jeanne d’Arc ? Saint-Louis ? De Gaulle ?

Eh bien Sergio, avec le toquard de djavert, vous pouvez échanger vos couvre-chefs…

L’alpiniste suisse Ueli Steck est décédé tôt ce dimanche matin dans l’Everest, rapporte le quotidien The HimalayanTimes.

–

…devenu un Steck congelé.

Ce qui nous rappelle que de tous temps l’exploration à engendré une myriade de disparus trop tôt. Paix à son âme.

la vie dans les bois dit: 30 avril 2017 à 14 h 30 min

les fautes de petit clavier

Et voilà… Faut avir fait ses classes sur Minitel ! Havec les minuscules, tout… Et taper avec les dix doigts sinon ça vaut pas…

Sinon comme enfer il y avait le Thomson TO7 avec touches dites tactiles… Ca tactait queue de chique !

la vie dans les bois dit: 30 avril 2017 à 14 h 59 min

vos couvre-chefs…

Un chapeau de gendarme ? Pasca ! A la camionnetta !

Comme vous dites, Sergio. Faut « avir », mais surtout « être », hein.

Christiane, merci, car je n’ai pas encore lu « Shadow Tag / Le Jeu des ombres ». Mais depuis mon adresse à Bloom à propos de deux romans amérindiens de Louise Erdrich, j’ai vu qu’Isabelle Reinharez est sa traductrice majeure chez Albin Michel.

Je n’ai pas d’idée précise touchant l’espèce de « compensation » artistique/ amoureuse dont vous parlez. Il est vrai aussi que je n’aime guère « Aurélien ».

Donc, silence chez Paul Edel où ce roman a pris beaucoup de place…

À Chambon sur Lignon, « Quand Laval l’a visité, tous les volets des maisons sont restés fermés. » http://m.leplus.nouvelobs.com/contribution/1561145-m-wauquiez-vous-refusez-d-accueillir-des-refugies-une-attitude-honteuse-et-inhumaine.html

CP,

Vous êtes ridicule…

Pire !

décevant…

Laval faut dire les Hauvergnats on est des mecs assez granitiques : il a jamais voulu faire de recours en grâce, seulement en révision de son procès ; l’eût-il présenté, ce recours en grâce, que De Gaulle eût été passablement emmerdé : tous les soirs avant l’exécution il s’en enquérait…

Comment un mec aussi avisé que vous peut-il se laisser emporter par des explications consistant à insinuer que c’est la faute aux qq bloom et autres télérama si le pays est au bord du précipice !!!

Faut-il que vous soyez mal à vos basques et intellectuellement frustré pour en arriver à sombrer dans ce procès d’une culture que vous haïssez, alors qu’elle n’a cessé de résister à 10 ans de sarkozy et hollande qui l’ont allégrement laminée et piétinée dans tous les sens ?

Marre de cette haine et surtout de ce type d’explications haineuses truffée de ressentiment. Si vous voulez pas les entendre, ces gens de culture qui essaient chacun dans leur coin de sauver qq chose qui nous est cher à la RDL, désolé, eh bin, allez vomir sur les autres blogs de la fachosphère, merdr. quoi, c pasqui manque, pourquoi rester ici à vous faire du mal et de vous rendre ridicule, indigne de vous ? Comprends vraiment pas, hmlt. Et dieu sait qu’on prétend pas vous réformer ni de vous faire taire, hein.

Non mais en Auvergne on accueillait les Zébreux mais surtout pour les plumer ! Les réfugiés de maintenant tu parles z’ont pas un flèche qu’est-ce tu veux plumer…

Que vous êtes bête, à penser « tiroirs » mon pauvre JJJ ! Un petit tiroir pour les gentils comme vous et, naturellement, un graaaand tiroir pour les méchants, càd les autres.

J’aurais tant aimé vous recevoir pour un entretien ouvert dans un bureau anonyme et vous dire : « Désolé, rien pour vous, mon pauvre gars ! » …

Bisous !

« Delaporte, tu ressembles de plus en plus à D. »

Je ne me prononce pourtant que sur l’essentiel.

Cela fait longtemps que vous n’avez pas racketté en Auvergne Sergio. Quelle mentalité. Le passeur que décrit Erri de Luca c la nature exposée) rendait le pognon, une fois la traversée effectuée. Vous « portez la gêne » un coup à droite, un coup à gauche, comme le cojone de djavert, qui n’arrive plus à arquer, tellement il a les amygdales qui lui remontent au cerveau.

J’ai depuis toujours été hostile aux idées FN, et je partage des convictions qui me placent sur un bord opposé à ce parti. Je regrette d’ailleurs que l’Eglise de France, par l’entremise de ses évêques, n’ait pas davantage pris parti dans cette élection, pour condamner bien sûr le FN, mais aussi les candidats qui défendaient des positions libérales. L’Eglise de France aurait dû soutenir Hamon, ç’aurait été plus clair pour tout le monde, et bien dans l’esprit de la dernière encyclique papale « Laudato si' » et de la doctrine sociale de l’Eglise. C’est dommage.

@CP – 15h12

Ah, je pensais que vous l’aviez lu. C’était pour évoquer à travers un portrait (billet) et ce passage du roman, la description des conduites par lesquelles nous fuyons l’insupportable réel. Comme ces personnages, ce peintre, ces écrivains, nous flottons souvent dans un jeu d’images et de masques se superposant au réel (celui de l’Inconnue de la Seine – Aragon- ou les portraits de Marthe – Bonnard /Aldrich.

Bonnes lectures, donc.

@15.51 pourquoi répondre à un message qui ne vous concerne pas, jc, vous n’êtes pas hamlet (hmlt) jusqu’à plus ample informé… Mais enfin, sait-on jamais ?

Même au Vatican, on ne s’est pas tenu informé avec précision de ce qui se passait en France. Le pape est resté dans l’ignorance de l’enjeu politique présent. Il n’a en l’occurrence pas su qu’il y avait au moins un candidat (Hamon) qu’il aurait fallu soutenir pour le premier tour. Maintenant, c’est trop tard :

« Le pape François s’est refusé samedi à donner des conseils aux électeurs français pour départager les deux candidats de la présidentielle, expliquant que l’une représentait « la droite forte » et qu’il ne savait pas d’où venait l’autre. »

C.P. 14h33 Vous dites : le FN c’est hilarant (au moins vu de l’extérieur) . La parenthèse est savoureuse…Vu de l’intérieur, c’est beaucoup moins goûteux. D’autant qu’il me semble, et pas qu’à moi, que le nouveau couple MLP–NDA pose un problème, de droit: MLP adoube NDA ,avant le vote des FR, annonce qu’ils ont en commun Un programme de gouvernement,et qu’ ils parlent d’une même voix .DONC il semblerait logique que leurs 2 noms accolés figurent sur les bulletins de vote proposés aux électeurs. Mais alors, le vote du 23 avril n’est pas valable ,qui a rejeté en bloc N.Dupont-Aignan, à moins de 5%….puisque par le caprice de la Reine, il peut accéder au rang de chef de gouvernement ? qu’en dit le conseil constitutionnel ?

Parmi les catholiques français, ce vote de premier tour a été une véritable débandade, puisque la plupart ont cru pouvoir choisir Fillon. Un mot d’ordre de la Conférence des évêques auraient pu leur éviter cette calamité : le suffrage pour un vulgaire bandit.

Parce que je répondrais à votre message ? Que nenni !….Réaction égocentrique de votre part! Sacré JJJ : indécrottable.

La fille à la voilette s’est pris les pieds dans la voilette ! Deux noms ?…… insensé.

Bon mais oui mais bon hilarant mainenant le FN ça le l’est plus du tout c’est plutôt gros énorme…

Faudrait le noyer !

C.P. vous avez uniquement la nationalité américaine?

Enfin Lavande ! Vous aviez du bon sens … vous n’allez pas succomber au charme du GGG, le Macron des Mémères ?

Abstenez vous ! N’espérez pas autre chose qu’une farce de plus, le 7 mai !

Se faire tuer par qui, bérénice ?

Par ses imprévisibles dont on ne sais qu’après coup mortel sous quel pavillon ils croisent au sein de notre société, fichés ou non, ils sont nombreux et efficaces et pour de nombreux se rallient sans qu’on e puisse d’en douter à cette cause délétère qui sert au scrutin et à discréditer toute une population qui cherche asile ou ne demande qu’à vivre en pais et tenter de sortir de leur condition de relégués voués à l’oubli quand ce n’est pas au racisme ordinaire.

CP est français de souche ancienne et pour répondre à ses ses besoins professionnels ou pour rendre à ses amis nombreux aux USA ,il voyage depuis toujours d’un continent à l’autre, comme si vous ne le saviez pas. Possède-t-il un passeport américain, je ne sais .

Je le sais, Bérénice. Simplement le fait qu’il se dise « extérieur » au scrutin me fait me demander s’il a abandonné la nationalité française.

Carmen? Voilà que j’ai adopté la nationalité espagnole !

la fille à la voilette n’a pas dû faire des études juridiques très poussées.

Je ne vois pas ce qui au monde pourrait empêcher une candidat à la Présidence d’annoncer qui serait son futur Premier Ministre en cas de succès!

15.51 s’adressait au pape sans doute, qui n’a pas compris la france, vu qu’il est pas egoÏssssssss., lui. Meuh, les culs-ménisques, c plus compliqué de nos jours, ça résonne pu loin qu’à pq, pas vrai hamlet ? Grisous.

Que Fillon soit parfois présenté comme le candidat des catholiques pratiquants est le plus grand malentendu qui puisse exister. Tout ça parce que les évêques français n’ont pas dit le mot qu’il fallait. Comment un véritable bandit, qui a volé avec sa femme de l’argent public pendant des années, mais qui défend aussi en politique un projet ultra-libéral, contraire à l’esprit de « Laudato si' », peut-il être bien vu des catholiques pratiquants à qui on lit chaque dimanche un passage des Evangiles, dont celui qui dit : « Heureux les pauvres… » C’est littéralement un mystère impénétrable, qui en dit beaucoup sur la fragilité des électeurs. Voter pour Fillon, c’était voter directement contre ses intérêts, et, pour un chrétien, contre ses propres croyances.

JC, c’est notre Dupont- Taignan, notre collabo notoire qui va nous manquer

846

commentaires