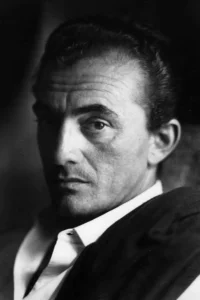

Luchino et Visconti

On ne saurait mieux justifier la nécessité du portrait d’un artiste en contrepoint, en complément, en prolongement mais non à la place d’une biographie, que par la lecture de précieux Luchino (traduit de l’italien par Jean-Paul Manganaro, introduction de Giovanni Agosti, 85 pages, 15 euros, Cahiers de l’Hôtel de Gallifet) de Giovanni Testori. C’est bien de Visconti (1906-1976) qu’il s’agit mais manifestement « Luchino » suffit comme s’il n’y en eut jamais qu’un. La bibliographie consacrée au cinéaste est pourtant abondante mais justement, elle est plus cinéphilique qu’humaine. Or ce que ce petit livre à l’écriture étincelante apporte, c’est un tremblé d’émotions, un feuilleté de sensations, un bouquet de choses vécues. Si cela ne modifie pas la vue d’ensemble, chaque détail l’enrichit de perceptions invisibles insoupçonnées.

Poète, dramaturge, romancier, historien de l’art et critique littéraire, l’auteur (1923-1993) fut son ami et son compagnon de travail à partir de l’Arialda (1960), tragédie populaire de Testori mise en scène par Visconti qui déclencha de vives polémiques lancées par les milieux catholiques contre « l’obscénité » et « la perversité » dans l’exposition des amours homosexuelles. L’écriture de ce portrait fut entreprise au début des années 70 entre la sortie de Mort à Venise et les préparatifs de tournage de Ludwig. En ayant eu vent, il est probable que Visconti l’ait mal pris puisque les deux hommes se sont publiquement affrontés et brouillés à ce moment-là. Ils conclurent un gentleman’s agreement en vertu duquel le manuscrit devait être détruit. Manifestement, Max Brod a fait école et l’on ne peut que s’en féliciter.

Il serait vain d’y chercher des informations inédites et croustillantes encore que le livre n’en manque pas. Il obéit à une autre nécessité : mettre à nu la poétique de Visconti en en revenant toujours à l’homme, ses contradictions, ses névroses, ses angoisses, ses inhibitions. A plusieurs reprises, il insiste sur la nature « très lombarde » et « très milanaise », voire « lourdement et bruyamment lombarde » de son personnage sans que ce soit nécessairement péjoratif- d’autant que Testori était lui-même milanais mais d’un tout autre milieu. A croire que cette double qualité par lui mise en avant s’aggrave lorsqu’on a affaire à un aristocrate à l’orgueil blasonné dont la famille possédait de tous temps sa loge à la Scala, un jeune homme déjà tout de hauteur et de certitude princières qui avait grandi dans l’atmosphère du mélodrame et qui, avec le temps, fera spectacle de toute sa vie fut-il privé, intime dans ses relations amoureuses (Alain Delon, Franco Zefirelli, Helmut Berger…) laissant libre cours à un tempérament de Pygmalion.

Sous sa plume et dans ses réminiscences, Visconti apparait comme un homme au travail, tout le temps, n’émergeant d’un projet en finition pour se jeter aussitôt dans un autre ; un provocateur prêt à tout pour fuir le spectre de l’ennui bourgeois ; mais aussi un homme doté d’une patience et d’une endurance remarquables lorsqu’il mettait son génie au service des autres, des acteurs, de l’équipe quand bien même cela devait aboutir au mûrissement de son œuvre. Testori souligne à raison son flair inné dans la distribution des rôles sur les scènes de théâtre ou d’opéra comme sur les plateaux de cinéma. Visconti n’aimait rien tant que rapprocher des personnalités opposées tant par éducation que par nature. Ainsi pour l’Oreste de Vittorio Alfieri qu’il monta au Quirino à Rome en 1949, qu’on en juge : Ruggero Ruggeri (Egiste), Vittorio Gassman (Oreste), Rina Morelli (Electre), Paola Borboni (Clytemnestre) et Marcello Mastroianni (Pylade).

Le portrait du collectionneur en Visconti tel qu’il le brosse est celui d’un accumulateur qui jouit d’acheter et de posséder avant de se désintéresser aussitôt. Il recherche l’émotion ; une fois celle-ci dissipée lorsque l’objet désiré et acquis a trouvé sa place, il en recherche une autre aussitôt. Sa maison, qui déborde pourtant de milliers d’objets chinés çà et là, reflète une triste image de vide absolu, reflet de l’intime solitude de son propriétaire. C’est un artiste, un vrai en ce que la technique et son habileté, une fois maitrisées, ne l’intéressent pas. Seule le retient la grâce qui parfois lui fait cortège. L’auteur ne nous cèle rien des doutes du maestro dont les Français ont tendance à voir la carrière critique semée de roses alors que ce ne fut pas toujours le cas, notamment au début des années soixante lorsqu’une nouvelle avant-garde dicta le ton du jour. Testori apporte beaucoup à notre intelligence du créateur lorsqu’il repère les moments où son destin tourne sur ses gonds : à la mort de sa mère ; au moment où il s’apprête à passer sept années à se consacrer fanatiquement à sa passion des chevaux de course qu’il élevait depuis 1929 et qu’il baptisait des noms de Sanzio ou de Lafcadio (merci, Gide !) d’où son admiration pour les toiles équines de Géricault ; à la vente de son écurie en 1935 ; à son obsession quasi amoureuse pour les chiens rugissants vus comme des gardiens de sa solitude et que l’auteur, radicalement hostile à ces bêtes, tient pour la plus exacte incarnation de « l’arrogance de la Renaissance » en Visconti car ce sont de grands chiens dont la musculature, la férocité, la carrure évoquent ceux peints par Mantegna dans la chambre des Époux au Palais ducal de Mantoue.

Lorsqu’un livre venu d’ailleurs nous enchante par sa finesse, on ne sait s’il faut en l’auteur ou le traducteur dans la mesure où l’on n’a pas lu l’original. Sauf que certains traducteurs possèdent si bien leur métier, comme l’en atteste leur œuvre de passeur, qu’un style s’en dégage fut-il mis à chaque fois au service de l’auteur. Le cas de Jean-Paul Manganaro, traducteur notamment de Gadda dont il est un spécialiste, Calvino, Goldoni, Pasolini, Carmelo Bene, Pirandello, et de… la nouvelle version du Guépard de Lampedusa, jugée rigoureuse, sensible et fidèle au phrasé lyrique et baroque de l’original, ce qui nous ramène à notre héros qui fit de ce roman un chef d’œuvre sur pellicule. Il use d’une langue précise, aiguë, acérée même si parfois, quelque chose nous échappe de ce qu’il a voulu faire passer. Ains à propos de la puissance dramatique de ses mises en scène de théâtre lorsqu’il est question d’un « symphonisme torve et sussultoire ». A côté de cela, on trouve des pages lumineuses sur la nature si particulière du silence chez Visconti, condensation si particulière du drame et de la menace, qui n’annonce pas une pause mais une tension. Dans l’ensemble, ce portrait du créateur nous invite à envisager autrement ses oeuvres. Par exemple Mort à Venise comme un beau film muet…

Chez cet homme, et seul un proche comme Testori pouvait mettre cette tension à nu, tout s’articule en permanence sur deux pôles : l’aristocrate y côtoie en permanence le communiste quand bien même cette relation dialectique, le populisme et la noblesse, la langue de Dante et le parler milanais, finirait par le confondre. Je me souviens de ce que me racontait Henri Cartier-Bresson à ce sujet. Visconti et lui s’étaient connus grâce à Jean Renoir. Le cinéaste les avait recrutés pour être assistants aux côtés de Jacques Becker et de deux autres lors du tournage de Partie de campagne en 1936. Mais pour le film suivant La vie est à nous réalisé la même année, puis pour la Règle du jeu, il gardera sensiblement la même équipe technique à l’exception de Visconti renvoyé chez sa mère en son palais :

« Il nous snobait et partageait rarement nos repas, préférant rentrer à Paris pour aller au restaurant. D’ailleurs, il ne couchait pas dans les petits hôtels de campagne où nous logions. Il rentrait chaque soir dans la capitale pour dormir dans un palace. Cette attitude passait mal auprès de l’équipe » se souvenait Cartier-Bresson.

Visconti ayant mis en scène cinq opéras interprétés par Maria Callas, on guette l’analyse de leur relation. Elle ne déçoit pas même si on aimerait en lire davantage sur la transformation de la cantatrice en actrice, l’évolution de l’alliance entre la gorge et les gestes d’abord gauches puis actifs, grâce à son lien avec lui. A son propos, et à celui de Birgitt Nilsson, Testori écrit :

« Qui, travaillant avec Luchino, n’est pas en quelque sorte resté pris dans ses filets ? »

Étrangement, Luchino m’a renvoyé au scénario écrit par Visconti avec Suso Cecchi d’Amico pour son grand projet avorté adapté d’A la recherche du temps perdu. 363 pages écrites en français, 98 scènes, soit sur le papier 4 heures de film… La dernière montre Marcel au lit, cerné par ses manuscrits ; et, alors qu’il ferme les yeux pour toujours en se laissant envahir par ses souvenirs d’enfance, une voix off : »Longtemps je me suis couché de bonne heure… ». Visconti, que toute son oeuvre, sa personne et son âme destinaient à tourner ce film plutôt qu’un autre, savait que sa transposition perdrait la musicalité proustienne mais il espérait bien pénétrer dans le labyrinthe de l’auteur pour dire avec des images la tristesse, la jalousie, une attitude, un souffle d’air… Visconti-Proust « ça allait de soi » comme disait Nicole Stéphane, la productrice de ce non-film. C’était en 1971. Tout était prêt, le financement bouclé, les contrats signés, le script écrit et Sylvana Mangano en Guermantes, Alain Delon en narrateur, Helmut Berger en Morel, Marlon Brando en Charlus, Simone Signoret en Françoise, Edwige Feuillère en Verdurin et la Garbo elle-même en Reine de Naples, tout ce beau monde habillé par Piero Tosi sous les yeux d’une Albertine qui aurait été une comédienne inconnue. On peut imaginer ce qui aurait pu être mais qui n’a pas été : la magnificence du Guépard sans les défauts de Mort à Venise. Et puis au dernier moment ça ne s’est pas fait. A la place, il y a eu Ludwig. Pourquoi ? Visconti ne s’en est jamais expliqué vraiment. On invoque des raisons personnelles. Parce que c’est comme ça. Le vrai motif est dans son rapport au temps si proustien : l’idée que quelque chose vient trop tard. la nostalgie du prince Salina, la mélancolie du professeur Aschenbach sont celles d’un Bergotte bouleversé à en mourir par la Vue de Delft.

Étrangement, Luchino m’a renvoyé au scénario écrit par Visconti avec Suso Cecchi d’Amico pour son grand projet avorté adapté d’A la recherche du temps perdu. 363 pages écrites en français, 98 scènes, soit sur le papier 4 heures de film… La dernière montre Marcel au lit, cerné par ses manuscrits ; et, alors qu’il ferme les yeux pour toujours en se laissant envahir par ses souvenirs d’enfance, une voix off : »Longtemps je me suis couché de bonne heure… ». Visconti, que toute son oeuvre, sa personne et son âme destinaient à tourner ce film plutôt qu’un autre, savait que sa transposition perdrait la musicalité proustienne mais il espérait bien pénétrer dans le labyrinthe de l’auteur pour dire avec des images la tristesse, la jalousie, une attitude, un souffle d’air… Visconti-Proust « ça allait de soi » comme disait Nicole Stéphane, la productrice de ce non-film. C’était en 1971. Tout était prêt, le financement bouclé, les contrats signés, le script écrit et Sylvana Mangano en Guermantes, Alain Delon en narrateur, Helmut Berger en Morel, Marlon Brando en Charlus, Simone Signoret en Françoise, Edwige Feuillère en Verdurin et la Garbo elle-même en Reine de Naples, tout ce beau monde habillé par Piero Tosi sous les yeux d’une Albertine qui aurait été une comédienne inconnue. On peut imaginer ce qui aurait pu être mais qui n’a pas été : la magnificence du Guépard sans les défauts de Mort à Venise. Et puis au dernier moment ça ne s’est pas fait. A la place, il y a eu Ludwig. Pourquoi ? Visconti ne s’en est jamais expliqué vraiment. On invoque des raisons personnelles. Parce que c’est comme ça. Le vrai motif est dans son rapport au temps si proustien : l’idée que quelque chose vient trop tard. la nostalgie du prince Salina, la mélancolie du professeur Aschenbach sont celles d’un Bergotte bouleversé à en mourir par la Vue de Delft.

Giovanni Testori insiste sur le souci de l’authenticité la plus maniaque dont Visconti faisait preuve notamment lors du tournage du Guépard, remplissant les tiroirs des commodes de vêtements d’apparat, demandant aux aristocrates de la région de jouer leur propre rôle en participant à la danse. A la fin du film, si vous avez du mal à le quitter tant il est difficile de se déprendre de son atmosphère, de ses personnages, de son climat, de sa couleur même, plongez-vous non plus seulement dans le Luchino de Testori mais aussi dans la passionnante biographie de référence de Laurence Schifano Visconti. Les feux de la passion parue en 1989 en poche dans la collection Champs Contre-Champs de Flammarion. On y apprend beaucoup sur la genèse du film, l’inspiration proustienne pour le bal, l’influence du Verga des Malavoglia. On sait que Visconti s’est identifié au personnage principal, le prince Salina puissamment interprété par Burt Lancaster (à défaut de Brando…), auquel Lampedusa avait prêté beaucoup de lui-même. Mais il y a une réflexion de l’écrivain que le cinéaste n’aurait pu faire sienne, bien qu’ils fussent tous deux aristocrates :

Le seul pêché que nous ne nous pardonnons pas, nous autres Siciliens, c’est tout simplement l’action.

Le Visconti de Laurence Schifano est exemplaire. Finesse de l’écriture, sensibilité, empathie, originalité, érudition cinéphilique, mise en contexte… Tout y est de ce qui fait le meilleur d’une biographie. Au diapason de son héros, aristocrate d’âme et de coeur sinon de blason, alliage secret de charme et d’acuité, rare alchimie de sens de l’Histoire et d’intelligence de l’art, qu’elle fait sinuer en son siècle dans des eaux troublées entre son fleuve d’origine et celui vers lequel il n’a cessé de tendre. La réflexion d’outre-tombe de Chateaubriand placée en épigraphe dit bien cet écartèlement entre ancien et nouveau monde, le trop connu mais si attachant et l’inconnu mais si attirant.

Dans un ultime chapitre en manière d’essai, rajouté dans l’édition de poche et intitulé « La part de l’ombre », Laurence Schifano engage à attaquer la montagne Visconti plus seulement par la face Proust ou la face Thomas Mann. Ce nouveau chapitre vaut à lui seul le détour, en sus du reste. Laurence Schifano y fait le point des innombrables textes, analyses, conférences, articles, témoignages parus sur Visconti. Elle donne surtout le compte-rendu de ses visites à des cinéastes qui paient leur dette au maître, Glauber Rocha et Bernardo Bertolucci, ainsi qu’au premier cercle de ses collaborateurs (scénaristes, costumiers décorateurs…). La clé ? Il était Ludwig, dit l’un ; non, il se prenait pour le Guépard, assure l’autre. Ils s’interrogent sur son statut d’intouchable au PCI alors que le Parti ne dissimulait pas réprobation vis à vis de l’homosexualité. Dominique Païni invite opportunément à s’affranchir des clichés qui nimbent sa gloire : l’esthète décadent d’un monde englouti, le classique Visconti régulièrement opposé au baroque Fellini en une querelle qui reprendrait les arguments du différend opposant Racine à Corneille. Qui sait si en adaptant La Montagne magique comme il en avait formé le projet, il aurait mieux donné du sens au chaos… On apprend au passage que sa famille n’a pas légué ses riches archives à l’Université, au Teatro di Roma non plus qu’au Centro sperimentale du cinematografia, mais bien à la Fondazione Istituto Gramsci. Car qui s’intéresse à l’oeuvre de Visconti s’intéresse à l’histoire de l’Europe au XX ème siècle. Manière d’affirmer haut et fort qu’elle n’appartient pas aux seuls cinéphiles ou aux seuls universitaires.

Artiste et intellectuel engagé, Visconti avait de l’allure, « batailleuse et conquérante », irréductible à une analyse limitée. Qui perce à jour son allure saisit sa vraie quête de l’unité et permet de mieux comprendre sa défiance vis à vis des fausses avant-gardes et des constructions intellectuelles fumeuses. Bien sûr, on pourra gloser à loisir sur son abus détestable du zoom, mais il est plus intéressant, à la suite de Bertolucci, de voir comment il a été avec Jean Renoir un pont entre la vision XIX ème et la vision XX ème siècle du réel. La bottega viscontiana, cet atelier Visconti qui a terrorisé tant de jeunes cinéastes, c’était aussi cela. Une école du regard et de la sensibilité entre deux mondes. Il suffit de savoir qu’il voyageait toujours avec un exemplaire de Jean Santeuil dans sa valise, cet homme qui avait renoncé à porter la Recherche à l’écran tant il voyait dans cet accomplissement le reflet de sa mort annoncée. A l’origine, cette biographie était sous-titrée Les feux de la passion. En format de poche, elle est sous-titrée Une vie exposée. Tout est là. Le récit s’achève exactement comme il a débuté : par le blason des Visconti di Modrone, une guivre sinuant sur la façade d’un vieux palais milanais. Corps de serpent, ailes de chauve-souris, pattes de pourceau. Ainsi la boucle est bouclée.

(; « Jument morte étendue sur la grève », 1814, huile sur toile de Théodore Géricault, 28x43cm, collection particulière ; « Luchino Visconti », photo D.R.; » La chambre des époux », détail, Palais ducal de Mantoue, Photo D.R. « )

1 608 Réponses pour Luchino et Visconti

Francois,

Tu viens à peine d’arriver, mais intercède.

https://www.lemonde.fr/international/live/2025/04/26/en-direct-guerre-en-ukraine-volodymyr-zelensky-rencontre-donald-trump-a-rome-moscou-revendique-la-reprise-de-toute-la-region-russe-de-koursk_6598007_3210.html

Pour la paix en Ukraine.

Lonely are the brave.

https://youtu.be/rLtV3RKHXhI?feature=shared

Mis petit bouquet de pâquerettes dans un petit verre. Z’étaient quinze. Pour chaloux.

@cela dit les chrétiens =30% de la population mondiale

islam = 25%

hindouistes = 20%

sans religion = 14%

bouddhistes = 7%

juifs = 0,2%

zoroastristes = 0,01%

Rapportés à l’échelle territoriale de la Palestine, il faut lire tes chiffres à l’envers, keupu ? Les opinions locales ne me semblent pas aussi diversifiées que tu le laisse entendre

@Volodymyr-zelensky-rencontre-donald-trump-a-rome »

yep c’est l’info du jour : regardez tous les journaux demain ils feront tous leur une sur cette rencontre avec l’espoir que le président ukrainien a convaincu le président américain d’envahir la Russie…

sinon ils étaient à Rome pour quelle raison ?

parce qu’en fait personne n’en parle… c’était juste une coïncidence ?

tu le laisses

La glycine était déjà âgée de cent ans ou plus au moment de la naissance de Léonard, Jean Langoncet. On l’a surnommée de L en l’honneur du maître qui s’y rendait pour y méditer ou se prélasser à son ombre.

Cependant, certains remettent en question son âge, car la glycine n’aurait été introduite en Europe que 200 ans après la mort de L. Dans ce cas, il est légitime de s’interroger sur la façon dont les botanistes ont pu estimer l’âge de la plante.

https://passipermilano.com/wp-content/uploads/2021/04/100_2379.jpg

Il y a aussi le vignoble Léonard (don de Ludovic Sforza), que les chercheurs ont restauré en 2007 à partir des résidus biologiques vivants du vignoble original.

« Mais un MacIntyre peut en cacher un autre, puisqu’il s’agissait en l’occurrence d’Auron MacIntyre et non d’Alasdair (le seul que je pratique). »

non il s’agit bien d’Alasdair sur la question de trouver un compromis entre rendre les pauvres responsable de leur pauvreté et les déresponsabiliser complètement comme le font certains sociologues, ce qui était une des réflexion d’Alasdair.

j’ai regardé qui était Auron McIntyre : il fait une émission « anti woke » (?) ça n’empêche pas qu’il doit aussi être d’accord avec lui.

JJJ,

« Ainsi Chantal Albin »…

Avant sa disparition…

Ainsi chanta Albin…

« Il se moque de moi, et il devrait être traité différemment, peut-être avec des sanctions secondaires ? Trop de gens meurent !!! »

Peut-être qu’il est en train de descendre du figuier.

@ »T’en as pas marre de nous chanter toujours les mêmes rengaines comico-complotistes à la noix ?!

Raconte-nous plutôt tes anciennes histoires conjugales, ô combien salaces, avec ton ex-femme Olivia qui t’a cocufié puis t’a largué comme une sale chaussette trouée. »

j’ai déjà beaucoup parlé d’Olivia le problème est que tout le monde s’en foutait d’Olivia…

tu me diras que mes penchants complotistes tout le monde s’en fout aussi je pourrais pas te donner tort.

sauf que tu as tort ! parce que le complotisme ça marche exactement comme la mécanique quantique : on ne peut pas prévoir si un complotiste a raison à priori.

en fait c’est juste une affaire de statistique.

exemple : si un complotiste ne défend qu’une seule théorie complotiste ses chances d’avoir raison sont plus faibles que s’il défend 100 théories complotistes.

je vais t’expliquer les équations de Dirac, de Heisenberg et de Schrödinger en plus ça m’étonnerait que tu comprennes sauf que ça marche comme ça.

par exemple si on applique l’histoire du chat de Schrodinger au complotisme on observe qu’une théorie complotiste donnée peut être simultanément vraie et fausse, ces 2 états se superposent.

ça n’a pas l’air mais le complotisme c’est une science hyper complexe : il existe beaucoup de complotistes mais peu d’entre eux imaginent la complexité de complotisme.

« Rapportés à l’échelle territoriale de la Palestine, il faut lire tes chiffres à l’envers, keupu ? »

tu veux me dire que dans le monde il y a 25% de musulmans et 0,2% de juifs, mais qu’en Israël il y a 75% de juifs et 25% de musulmans ?

je sais pas trop quoi te dire.

si par exemple je te dis que les français représentent 1% de la population mondiale mais 99% de la population française tu arrives à le comprendre ou tu veux que je te l’explique ?

Le miracle de la laïcité et de la démocratie ? J’y crois à fond mais certains sont perplexes sur la « langue de terre qui regarde la mer » que tu évoques

@ »Il se moque de moi (…) »

non l’expression utilisée par Trump est bien plus violente.

renato faut pas vous inquiéter comme ça : il est plus que probable que cette guerre ne va pas s’arrêter.

au contraire nous n’en sommes qu’au début : vous en faites pas vous avez encore de beaux jours de guerre devant vous !

même un type comme Mearsheimer le dit : avec le régime au pouvoir à Kiev ce conflit n’a aucune chance de se terminer par des négociations.

tous les journalistes étaient passés en mode panique de voir ce conflit s’arrêter, mais un type comme Meirsheimer ne se trompe jamais, il prévoit même que cela va grimper au fil des mois.

sérieux il faut pas paniquer : cette guerre est très loin d’être terminée.

@au contraire nous n’en sommes qu’au début : vous en faites pas vous avez encore de beaux jours de guerre devant vous !

Siffler des ballons de rosé de Provence chez Polo le malouin, what else ? Qu’il dirait Ubu de La Riviera

Louis Skorecki : « Je n’aime pas le cinéma. Depuis quand au juste ? Dix ans, vingt ans, je ne sais plus. Je sais comment ça s’est passé mais pas quand. Ce n’est pas tant que les films devenaient mauvais (ils le devenaient), c’est que les spectateurs de cinéma, joyeux festivaliers et crétins à temps plein, devenaient eux aussi de plus en plus mauvais.

S’il y a une chose dont je suis sûr, c’est que je ne faisais pas partie de ce monde, et qu’il faisait encore moins partie du mien. J’ai cessé de faire des films, j’ai surtout cessé d’avoir le désir d’en faire. Dans ces conditions, dira-t-on (on me l’a souvent dit), pourquoi continuer à écrire sur le cinéma ? C’est qu’écrire et aimer sont deux choses différentes. »

https://www.facebook.com/friends/suggestions/?profile_id=1551483746

@La glycine était déjà âgée de cent ans ou plus au moment de la naissance de Léonard

Vu vos recommandations de plantations, c’est cohérent ; un siècle au moins avant de voir la lumière du jour et s’inscrire dans une sorte de durée catilinaire

Puck, pourriez-vous me donner les références (la source) pour ces propos sur le juste milieu à trouver entre culpabilisation et déresponsabilisation ?

Il en est question dans l’article mis en lien par Chantal ?

@ Ainsi chanta Albin … (de quoi ?)

@ écrire et aimer sont deux choses différentes (de quoi ?)

@ vous avez encore de beaux jours de guerre devant vous (de quoi ?)

@ d’Olivia, sérieux, personne n’en parle… c’était juste une coïncidence (de quoi ?)

@ que doit-on penser de cette fiche technique ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alasdair_MacIntyre

(de quoi, x, prof de philo ?)

@ une guivre, corps de serpent, ailes de chauve-souris, pattes de pourceau (de quoi, une vouivre ?).

MIETTES ET PARPILLES, Bàv.

C’est la phrase qui suit ce beau texte dans La Disparition de Georges Perec.

(sic) Cette apparente contradiction entre un libéralisme qui suppose un communautarisme en le minant et un communautarisme qui suppose un libéralisme en le menaçant, ne doit pas étonner chez un ancien marxiste, habitué à penser sur un mode dialectique. Si le libéralisme apporte une réponse pratique à la question de la paix civile, réponse précieuse car la seule qui existe aujourd’hui, est-il possible de détacher cette solution de ses fondements idéologiques et de la rattacher aux fondements sociaux et moraux d’une vie humaine accomplie ?

http://www.a-lire.fr/2012/07/macintyre-critique-du-liberalisme.html

—-

après avoir pris connaissance de la biographie critique de ce philosophe écossais plutôt instable et sinueux, je crois que je vais passer mon chemin. Et cesser de lire le cyberpunck, son adepte aussi erratique que détumescent.

Bàv, x.

6.58, Tr.s just., Christian., !!! .t vous .t.s trop fort. pour moij. Ainsi donc, vous l. connaissi.z, c. m.rv.ill.ux passag. d. la disparition ? 🙂

Un bon dimanch. à vousj, fid.l. .rd.li.nn.

Vous m’avez procur un grand Joi en citant c magnifique txt. Bonne journée à vous aussi . C’st difficile. Il st dou.

Le smartphone en a remis deux ! Il renacle !

@ Cela fera toujours plaisir à Marie Sasseur, qui se contente de peu ! (MC)

Je propose de la surnommer : « Marie Majeure », je trouve que ça conviendrait bien à son teint. Bàv,

Ce beau texte est inspiré par Moby Dick, non ? Qu’en pensez vous cher JJJ. J’ai trouvé beaucoup de mémoire de livres lus dans ce roman étourdissant de Perec mais mon préféré, il l’a écrit 6 ans plus tard : « W, ou le souvenir d’enfance ».

C’est aussi une histoire de disparition

Il a , écrit sur une rue où mémoire et disparition de superposent come dans un palimpseste. Cet écrivain me trouble. Il est là entre passé et présent comme un funambule sur son fils.

Loué soit Dieu, éternellement.

Alléluia !

« La rue Vilin commence à la hauteur du nº 29 de la rue des Couronnes, en face d’immeubles neufs, des HLM récentes qui ont déjà quelque chose de vieux.»

Cette rue Vilain, il y a passé son enfance. Je connais bien ce quartier du XXe arrondissement, très escarpé, avec des marches, des marches, des rues pentues à en perdre le souffle

pour ma part j’avais juste posté un lien INA sur l’histoire de la Crimée et un autre vers un documentaire d’Arte Ukraine le dessous des cartes.

En disant que la réputation française de va-t-en guerre provient de ce que le second empire y a été faire ses grandes heures à Sébastopol au détriment des russes qui l’avaient construite. Donc cela ne me semble pas illogique de voir à nouveau renaître cette politique quand on regarde Pierre Servent sur LCI il est à fond dans cette continuité. Que l’Ukraine qui l’a eue par référendum ne veuille plus s’en séparer, que la Russie dans la tête de Poutine y aie droit sans se préoccuper des avis divergents de l’Europe qui essaye de coincer Trump à toutes les occasions possibles où il passe pour le méchant de dire non, en disant ouvertement qu’il suffit de le flatter pour obtenir qu’il change d’avis … c’est ce qui se passe sous nos yeux, effrayés car je ne puis parler que de mon point d’ancrage, je suis d’une génération qui n’a pas connu la guerre et n’en veut pas.

Il ne me semble pas tant que cela que nous soyons si désinformés que le prétend puck si on a envie d’en savoir davantage même sur un média conventionnel..

Si j’ai du temps j’irai voir ses liens, mais je préfère la projection astrale qui explique les mouvements de fond qui nous secouent l’esprit.

mais pour en discuter tranquille sans se faire sucrer ou insulter ce n’est semble-t-il pas l’endroit …

De quoi parle ce texte ? Lui aussi aime cette question : « de quoi » ?

Maintenant il y a un grand parc. Des enfants y jouent l’été, les pieds dans l’eau. Une petite foret de bambous. Belleville…

Rue Vilin !!! Difficile de l’écrire dans a.

Le smartphone jaloux de Perec, ajoute des voyelles !

sans

Ces endroits sont

de hauts lieux de la délinquance, Christiane. Il ne fait pas bon circuler trop près de ces Hlm et surtout pas la nuit.

Un film documentaire de Robert Bober de 1992, « En remontant la rue Vilin » a été évoqué par Jazzi sur son blog.

C’était de jour. Je marchais avec un ami qui est mort, depuis. Un prêtre ouvrier avec qui j’aimais croiser les questions dans réponse. J’aimais vraiment ce type, complètement cassé, à l’érudition impressionnante. Nous n’avons jamais connu autre désir que celui des conversations dans fin, des livres échangés. Il parlait de Dieu comme d’un vagabond, à la semblance de sa vie. Quand je montais la rue de Belleville, je me croyais à Hong-Kong. Des fruits sur les étals que je ne connaissais pas.

En bas du parc , je retrouvais le métro et son roulis jusqu’à la place Clichy.

Cet ami vivait chichement. Il était très pauvre. Mais comme il aimait les livres…

dans/sans

Les touches sont trop proches !

Il est de notoriété publique que les HLM des cités des XXème et du XIXème arrondissement sont sous la domination de jeunes trafiquants dont plusieurs ont été particulièrement violents ces dernières années.

Il y a une file d’attente dans un supermarché texan, et, dans la queue, se trouve une femme qui parle une langue étrange. Derrière elle, un homme lui lance :

« Si tu veux parler espagnol, va au Mexique. »

La fille le regarde et rétorque : « Je parle navajo. Sinon, si tu veux parler anglais, va en Angleterre. »

Skorecki

Baroz retour de bronzette fil dentaire recentre le sujet. Que disait Skorecki de Visconti dans ses notules Liberation ? Films pour apprendre au bon peuple à dresser la table et les hommes. Trop de farine (poudre de riz) dans Le guépard, Les damnés plus perméables à la revoyure. Pour Helmut Berger avant le veuvage alcoolique.

Moi je ne mets jamais les pieds dans de tels endroits. Et le jour où je le ferai, il faudra que le karcher ait été passé avant, pour reprendre une expression chère à Nicolas Sarkozy.

Perec, comme vous, JJJ aimé les jeux de langage, la

manipulation des mots, les jeux de

sonorité comme dans l’atelier d’écriture,

(L’Ouvroir

littérature potentiel : OuLiPo).

Tout a disparu chez Perec, Christiane.

Sa mère, sa rue, son enfance…

A l’exception de sa mémoire, scellée à la cire rouge de ses mots

https://www.youtube.com/watch?v=8HfvFHQ-j6s

aime

Si veuve Visconti il devait y avoir, Phil, Delon aurait été plus légitime qu’Helmut pour toucher la pension de réversion !

Dear Baroz, sujet tabou comme mur(nau)

La bisexualité de Delon ne fait plus aucun doute, Phil.

https://www.youtube.com/watch?v=_Vo91NQ7Kgs

JJJ, je respecte trop l’art de Sainte Marie Majeure, et ses mosaïques paléochrétiennes pour en faire un surnom, même celui de l’ambigu(e) alcoolique qui vient ici déverser sa bile.

Bien à vous. MC

PS Saint François de Sales n’est pas Dieu, même si son Traité de l’Amour de Dieu supporte plus d’une lecture. Je ne vois pas comment, à ce titre, je pourrais parler de Dieu, ou de son contraire, comme un libertin de pacotille me l’a demandé…

Si un certain Violet le dit, évidemment…

Pauvre con…

« Pauvre con… »

Qui, Violet ou moi, closer ?

C’est tellement valorisant de pouvoir dire « j’ai couché avec Delon » ou « Untel m’a dit qu’il avait été son amant ». Maintenant qu’il est mort et ne peut plus démentir, ils se pressent en foule.

Tous ces charognards, dits « biographes », qui vont renifler les draps des défunts, fouiller dans leurs poubelles et collecter des ragots, me dégoûtent profondément. Je ne parle pas spécifiquement de Delon of course.

Quand on a eu l’occasion de confronter ses souvenirs avec ceux de familiers qui ont vécu les mêmes événements, on a compris que toutes les bios qui ne s’appuie pas sur des preuves matérielles irréfutables sont de vastes foutaises qui n’ont pour but que de valoriser le biographe grâce à des « révélations », croustillantes de préférence.

Oh, merci Jazzi, je viens de passer une heure enchantée. Quel film et que de références. La disparition du e est élucidée mais tant d’autres chemins sont ouverts. Ainsi ce puzzle de photos qui, à la fois reconstitue la rue Vilin et en même temps les destructions qui la font disparaître comme en temps de guerre. Je pense aux villes bombardées en Ukraine, aux maisons détruites à Gaza, à la ville de Caen rasée par les bombes des alliés (souvenir de Paul Edel)… à La chambre claire de Barthes dont un extrait est cité dans le film, aux photos de Doisneau. C’est magnifique ! Quel trésor… Le passage par le cimetière de Bagneux est bouleversant avec la lecture de tous les êtres morts dans les camps d’extermination dont la météo de Georges Perec et les parents de celle-ci. Beaucoup d’émotion aussi en voyant apparaître des pages manuscrites, des notes de Perec et des passages dans ses livres.

Tu viens d’offrir là, Jazzi, un trésor à la RdL. MERCI.

Dans le projet d’adaptation de la Recherche du temps perdu par Visconti, il était prévu que Marlon Brando soit Charlus et Delon le Narrateur…

Météo ? mère

Le cinéma est une prostitution, dear Closer, les biographes pas nécessaires ont toujours une bobine de retard. Delon préférait Markovic ou Visconti, selon l’entregent/jambe.

https://autour-de-paris.com/project/perec-paris-usage-de-la-ville

Très utile… mode d’emploi… pour apprécier le film « En remontant la rue Vilin » que Jazzi a mis en lien.

Cette memoire-là, Closer, est belle. D’accord pour votre coup de gueule à propos de Delon. Jazzi s’égare…

… une pub de la maison assassinée de PM pour vous, r^z !… Le présentateur a l’air sympathique. Il faut la télécharger avec un QR code, hein ?

https://www.youtube.com/watch?v=DbaqQ50aBfA

@Je propose de la surnommer : « Marie Majeure »

Quel plaisir d’entendre la voix (inconnue pour moi et disparue) de G. P., Christiane…

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i09345611/georges-perec-et-la-disparition

« Le cinéma est une prostitution », dit Phil.

Je me souviens d’un passage des souvenirs de Françoise Giroud dans lequel elle raconte que, pour se faire embaucher, il fallait que la jeune femme commence par « passer sous la table » ou le bureau, je ne sais plus…

Ce qui est ahurissant aujourd’hui, c’est qu’autant que je me souvienne, elle n’avait pas l’air particulièrement indignée.

« Puck, pourriez-vous me donner les références (la source) pour ces propos sur le juste milieu à trouver entre culpabilisation et déresponsabilisation ? »

il faut le lire et écouter ce que dit JD Vance : quand il évoque son évolution sociale, du point de départ au point où il en est aujourd’hui, essaie de comprendre ses différentes prises de position.

son soucis est l’attachement à la fois à la famille et aussi au monde d’où il vient.

au départ il est parti sur une éthique de la responsabilité : si vous êtes pauvres vous en êtes responsables.

c’est la position des libéraux républicains, et c’est aussi le discours qui s’est répandu dans l’occident libéral, on le retrouve dans les ptites phrases Macron genre « il vous suffit de traverser la rue » etc…

parce que l’alternative c’est l’assistanat est JD Vance considère que ça ne marche pas.

JD Vance parle aussi de sa conversion au catholicisme, il essaie de la comprendre, ex la réussite c’est être un bon mari, un bon père etc.. plutôt qu’être un bon investisseur.

je pense que c’est au moment de sa conversion où il abandonné l’idée de dire aux pauvres vous êtes responsables de votre situation.

il a pris une 3è voie qui correspond à ce qu’on appelle l’éthique de la vertu.

l’éthique de c’est un truc qui date des grecs, d’Aristote et ceux qui ont repris cette idée aujourd’hui pour l’actualiser à notre époque c’est des types comme Rawls, mais surtout McIntyre.

Vance parle de certaines de ses références comme René Girard, mais il ne cite pas McIntyre, mais l’éthique de la vertu c’est McIntyre.

on retoruve aussi la même idée dans le bouquin de Todd sur la fin de l’éthique protestante aux US qui correspond à la fin d’une éthique de la vertu.

JD Vance suit Trump dans l’idée de vouloir détruire le capitalisme financier pour retrouver une forme de capitalisme d’entreprise comme c’était le cas dans les années 50 où même après dans le capitalisme allemand ou japonais.

le capitalisme financier c’est la spéculation, mais c’est aussi la possibilité donnée aux plus riches de ne pas payer d’impôts : même en Allemagne ou au Japon des pays où la morale rpédominait les gens se vantent de trouver des astuces pour ne pas payer d’impôts.

je pense que JD Vance va suivre Trump sur la destruction du capitalisme financier (faire en sorte que les marchés obligataire redeviennent majoritaires), mais il ne supportera pas longtemps son côté mafieux et corrompu.

cette vision de Vance de combattre la pauvreté en se fondant sur une éthique de la vertu franchement je ne suis pas certain que ça peut marcher.

il faut savoir qu’il n’est pas le seul dans le camp républicain à vouloir aller dans ce sens : un sénateur voulait créer une loi pour empêcher les délits d’initiés parmi els sénateurs et congressistes, il voulait appeler cette loi « la loi Pelosi » parce que Pelosi a construit sa fortune sur des délits d’initiés et elle n’a jamais été inquiétée, mais cette loi n’a jamais pu passée parce que Pelosi n’est pas la seule à utiliser cette combine.

Faites lui plaisir aussi, à marie ma jeurre, MC/PR, pour une fois ! Dites lui : « chère MMJ »

—-

Connaissez-vous le 5e évangile selon Thomas, apocryphe, mis au pilon par le Vatican, pour cause d’avoir été inspiré par Lucifer, mais fort heureusement, miraculeusement réchappé de son Enfer ? Bàv,

Oui dear Closer, c’était pour faire scriptgirl avec Kazan, qui pourtant n’en avait qu’une, suffisante pour dénoncer les cocos.

10.01 – Anéfé, comme l’a palidé l’avocat de monsieur Weinstein à la cour, en appel : « M’enfin quoi ? la « promotion-canapé », ça n’a quand même jamais tué personne ! »

Pourquoi vous montrer plus vertueux que Françoise Giroud et JJSS, à l’époque où ils prenaient l’Express de 5 à 7 ? Meuh, meuh…, si la droite radicale s’y met elle aussi, où va-t-on ?

Bàv 🙂 et laissez Ma Jeurre répondre à ce type de galéjades, ne vous fatiguez point pour elle.

Histoire du parc de Belleville à laquelle j’ai assisté et pour lequel j’avais écrit l’affiche historique, Christiane.

N’est-ce pas mieux après ?

https://www.lelezarddeparis.fr/en-remontant-le-parc-de-belleville

J’essaye d’avoir le moins de « coups de gueule » possible, Christiane, et je pense avoir fait beaucoup de progrès de ce côté là depuis qq années, mais je considère que c’est un manque de respect d’aller fouiner dans la vie sexuelle des morts quand on sait parfaitement qu’ils ne l’auraient pas accepté. A fortiori quand la disparition est récente et qu’il reste des parents et amis…

J’insiste par ailleurs sur le fait que personne ne peut savoir vraiment quelle a été la vie intime des gens que nous avons connus, sauf à l’avoir partagée un temps et encore…S’agissant d’une personne aussi glamour et formidablement médiatique que Delon, j’imagine que l’on doit entendre 90% de fantasmes pour 10% d’approximativement vrai…

Toujours cette obscène obsession de la supposée homosexualité des autres, tous les autres, chez Jazzi.

Être vieux et homo comme Jazzi, c’est chiant comme vieux, chiant comme homo et chiant comme être.

« 90% de fantasmes pour 10% d’approximativement vrai… »

D’où l’utilité du travail des biographes, closer…

@ closer, avec un tel pseudo, on s’y perd sur votre indignation face aux potins, second degré ?

Oui, Closer. J’ai aussi ce recul. Et toute allusion réelle ou fantasmée à propos de la vie intime de quelqu’un me met mal à l’aise, me paraît irrecevable.

J’ai aimé votre coup de gueule. Il était bien venu.

Dire qu’il venait juste de mettre en lien ce film magique : en remontant la rue Vilin…

JJJ,

J’aime ce qu’il dit de son livre mais pas trop l’entendre. Je vais tenter d’expliquer mais c’est difficile.

Quand je lis Perec, et bien d’autres écrivains, une voix imaginaire nait de l’écriture lue. Elle fait écran entre sa réalité et son oeuvre. C’est une voix d’encre.

Ici, on l’entend en vrai et on le voit parler. C’est trop proche, trop de notre monde. La voix des écrivains, elle vient d’ailleurs. Elle est lieet à l’écriture. Elle naît de l’écriture. Elle n’est pas tout à fait celle qu’on entend si on les rencontre dans la vie.

Ainsi, Paul Edel ou Pierre Assouline que j’ai croisé inopinément dans la vie, quelques fois ont une voix que je ne peux superposer à celle qui est la leur dans les livres. Comme si les deux ne pouvaient se joindre. Eux-mêmes le peuvent-ils ?

Tout cela doit vous paraître bien extravagant.

Pour vous que je ne connais que par ka lecture de vos commentaires, j’ai une voix dans l’oreille. Peut-être, sûrement même, est-elle différente de votre voix. Idem pour Soleil vert.

Un vrai mystère un peu comme de la ventriloquie.

Jazzi, 10h22

Les biographes, Jazzi. Leur but, s’ils sont bons est d’éclairer une vie souvent ébauchée, frôlée dans leur

œuvre pas pour révéler des scandales cachés mais pour trouver un sens à leur création.

Car toujours ce mystère : pourquoi devient-on écrivain, ou cinéaste, ou sculpteur, peintre, ou musicien ou danseur ? Et pourquoi les gens que l’on dit ordinaires nous sont si importants, si réconfortants ?

Il ne doit pas être facile de vivre avec un grand créateur, un comédien, voire un homme politique car tous se dédoublent, jouent un rôle, dont rarement présents dans ‘a rencontre. Toujours le créateur est aux aguets dans leur regard, leur écoute. Trop de moi en un seul moi…

dont/ sont

Bien vu Chantal!!!

J’avais raconté ici l’histoire de ce pseudo. Je l’ai adopté après l’histoire du scooter de Hollande…Voir ce petit gros ridicule à califourchon sur un scooter avec son casque et son paquet de croissants à la main était tellement comique (et j’aimais si peu Hollande comme vous l’imaginez) que je m’était amusé à prendre le nom du magazine comme pseudo. J’ai essayé d’en changer plusieurs fois mais ça n’a jamais marché; je m’en fiche un peu maintenant; je me suis habitué.

Je viens d’écouter à la radio un magnifique dialogue entre Anne Sinclair et Pierre Assouline autour de son livre « L’annonce » :échanges lumineux, passionnants, tout en lucidité ,intelligence et sensibilité entre ces deux grandes figures du journalisme

Comment expliquer le magnétisme si particulier de Delon en ignorant sa bisexualité, Christiane ?

Cela n’enlève rien au talent de l’acteur, rendu à sa vérité intrinsèque et non pas réduit à une image d’Epinal.

Delon, c’est un peu de notre histoire contemporaine, qui emporte avec lui dans la tombe le secret de l’affaire Markovic.

Saurons-nous un jour la vérité ?

En ce moment, je lis avec grand intérêt la biographie de Kirk Douglas écrite par lui-même. Il a intitulé cela Le fils du chiffonnier, mémoires, aux Presses de la Renaissance.

C passionnant.

De toutes manières, sa vie sexuelle ne fait pas l’homme et pas non plus la femme.

On réduit tout le temps les gens alors que, les augmenter, c’est tellement plus gratifiant. Pour eux et pour nous.

Moi j’ai vision brève mais sur riche, sur l’écriture de Janssen J-J.

Un tel équilibre fait rêver.

À dix-huit ans, au lycée, j’étais graphologue.

Je faisais aussi tourner les tables et rouler la grosse roche entravant la route vers le site d’escalade

Moi aussi. J’essaye d’avoir le moins de coups de gueule possible. Pas tant pour l’autre, que pour moi-même.

J’ai réalisé que cela m’abime, moi et que telle saloperie que j’ai pu sortir sur telle personne, elle me revient en pleine gueule et me hante.

Alors que, lorsque je me suis comportée avec une grande dignité, droiture et honnêteté, comme lors des cinq derniers mois de vie de mon père, et bien j’en tire, six ans après, tous les bénéfices.

Largement augmentes par ce choix ancien d’il y a vingt ans ou plus, de ne pas mentir et de ne pas voler.

Mais, je retrouve, ici et là, des carnets, avec des bribes de journaux intimes et où je constate qu’en 1997, je prenais des notes sur tel ou tel comportement qui non seulement était problématique mais aussi délictueux.

Et je constate, avec effroi, que, presque trente ans après, il n’y a eu aucune évolution chez tel ou telle. Et pire, telle « tare » s’est lourdement accentuée.

Tout travail sur soi-même est bénéfique.

Ai eu mon amie au tél. ce matin. Elle a ri quand je lui ai dit mon anniversaire récent. Elle aura 99 ans le 10 novembre 2025. Bon pied, non, ce serait mentir. Mais sa tête, son raisonnement , ses idées sont pure satisfaction intellectuelle.

Rosanette

Le lien de l’interview dont vous parlez

https://youtu.be/Wb_KZMq5ZGA?feature=shared

Merci Janssen J-J poir le lien vers la maison assassinée de Pierre Magnan.

Histoire vraie, comme les Dominici.

Ai trouvé ce lien pour les amoureux de Giono.

Il aurait démarré Le hussard sur le toit dans cette ferme qui lui appartenait.

https://www.dailymotion.com/video/x6pxb8z

@rose

merci d’avoir fait ce que je ne sais pas faire transférer des liens sur la RDL

Le magnétisme de Delon s’explique par son incroyable beauté et l’intelligence qui émanait de son regard JB! Ce n’est pas compliqué à comprendre…

Avec un physique pareil on ne s’étonne pas que d’innombrables amateurs et amatrices lui aient tourné autour pendant toute sa vie. Ce que tout le monde sait, c’est qu’il a aimé durablement trois femmes et même passionnément pour au moins deux d’entre elles et qu’il n’aurait pas aimé que l’on écorne son image d’hommes à femme un peu macho.

Bisexuel? On n’en sait rien, on n’a aucune autre preuve que des racontars, il n’aurait pas aimé qu’on le suppose et qu’on en parle, de plus on s’en fout, donc on ferme sa gueule.

L’affaire Markovic, c’est peut-être plus sérieux. J’ai entendu que les fréquentations de Delon étaient parfois un peu sulfureuses. Je n’en sais pas plus et franchement cela ne me passionne pas.

A propos d’homme très beau, Folio à republié un livre d’une femme un peu oubliée qui a été très célèbre à son époque, Delphine de Girardin, la femme de l’homme de presse. « La canne de Monsieur de Balzac »; inutile de préciser que l’homme très beau n’est pas Balzac, mais un jeune homme dont l’incroyable beauté se transforme en handicap!

Très drôle, finement observé, une bonne lecture…

merci pour la cane de Balzac de Delphine de Girardin, je cherche un livre sur les moeurs de l’époque mais à Bruges au temps des orangistes. Les loisirs étaient plutôt le volant ancêtre du badminton.

Ils ont retrouvé la fameuse cane toute sertie de cabochons de turquoise

On réduit tout le temps les gens alors que, les augmenter, c’est tellement plus gratifiant. Pour eux et pour nous.

bonjour rose, bonjour à tous

j’ai regardé le film de la rue Vilinh:je le connaissais;il a sa place dans mon « intérêt » (obsession)des lettres, née dans de semblables regards sur des restes d’inscriptions dans ces quartiers (dont un hotel Savoy prononcez voil comme du yddish!)je pense bien à vous tous

mais je ne crois pas qu’il faudrait penser « augmenter », mais « complexifier » ;je doute qu’il y ait des gens simples,et je crois qu’ils sont tous toujours plus complexes;même vous tous, et même moi!

Jean-Claude Brialy a déjà raconté qu’il fit un jour des avances à Alain Delon.

Ce dernier, l’a tout simplement rabroué.

Mais cette vieille andouille de Jazzi ne peut pas comprendre cela.

je bmets en lien comme une « suite »à la rue VILIN DE PEREC

Le livre dont il a été question dans l’émission

Benjamin Schelvin, Les juifs de Belleville, édition de l’échappée

« Né à Brest-Litovsk (Biélorussie) en 1913, arrivé à Paris en 1934, Benjamin Schlevin restitue dans ce roman écrit dans sa langue maternelle, le yiddish, et publié en 1948, la vie intense et tragique du petit peuple des artisans et ouvriers juifs de Belleville, originaires d’une Europe de l’Est secouée par les suites de la guerre de 1914-1918 et la révolution bolchevique, dans un contexte d’antisémitisme virulent. En suivant les trajectoires divergentes de Béni l’arriviste et de Jacques l’idéaliste, arrivés ensemble à Paris en 1920, on découvre le monde complexe des petits patrons, des ouvriers d’atelier et des façonniers, unis par des liens de solidarité et d’exploitation, avec les hôtels et les garnis où s’entassent les nouveaux venus, les sociétés de secours mutuels, les cercles politiques et culturels animés par d’infatigables militants, la vie trépidante des cafés bellevillois, les combats antifascistes et les grèves de 1936, jusqu’aux pages sombres de la défaite de 1940 et de l’Occupation.

Benjamin SchlevinBenjamin Schlevin © Radio France – Editions de l’Echappée

Un hommage à Batia Baum.

« Née en 1941, Batia Baum a été cachée pendant la guerre, d’abord avec sa mère, résistante, puis dans une famille d’accueil. Très tôt, elle comprend que parler le yiddish, langue de sa mère, constitue un danger, mais représente en même temps ce qu’elle appelle une « langue de contact ». Après la guerre, elle est placée dans une maison d’enfants, où elle est imprégnée de l’éducation yiddish laïque. Ce n’est que plus tard qu’elle reprendra l’apprentissage de cette langue et en fera son instrument de travail.

Grâce à Batia Baum, des œuvres de très nombreux auteurs (Mendele Moykher Sforim, Yitskhok Leybush Peretz, Peretz Markish) et poètes (Avrom Sutzkever, Miriam Ulinover) sont passées dans la langue française. Elle a aussi traduit plusieurs témoignages de première main sur la Shoah : *Archives clandestines du ghetto de Varsovie (*Fayard/BDIC, 2007), Écrits I et II : témoignage d’un Sonderkommando d’Auschwitz, de Zalmen Gradowski (Kimé, 2013) et Entre les murs du ghetto de Wilno le journal de Yitskhok Rudashevski (L’Antilope, 2016).

Son talent, son exigence, sa créativité en matière de traduction ont été récompensés par de nombreux prix : deux fois distinguée par la Société des Gens de Lettres – prix de traduction Halpérine-Kaminsky découverte (1996) et Grand Prix de la Société des Gens de Lettres (2017) –, ainsi que / elle a également reçu les prix Korman, Cukierman et Leon Skop-Féla Rosenbaum décernés pour son action en faveur du rayonnement de la culture yiddish. Elle a également été une enseignante exceptionnelle au centre Medem Arbeter Ring et à la Maison de la Culture Yiddish, où elle a transmis sa passion de la langue et de la traduction à plusieurs générations. » (Notice sur le site du Mahj)

Le livre dont il a été question dans l’émission

Benjamin Schelvin, Les juifs de Belleville, édition de l’échappée

« Né à Brest-Litovsk (Biélorussie) en 1913, arrivé à Paris en 1934, Benjamin Schlevin restitue dans ce roman écrit dans sa langue maternelle, le yiddish, et publié en 1948, la vie intense et tragique du petit peuple des artisans et ouvriers juifs de Belleville, originaires d’une Europe de l’Est secouée par les suites de la guerre de 1914-1918 et la révolution bolchevique, dans un contexte d’antisémitisme virulent. En suivant les trajectoires divergentes de Béni l’arriviste et de Jacques l’idéaliste, arrivés ensemble à Paris en 1920, on découvre le monde complexe des petits patrons, des ouvriers d’atelier et des façonniers, unis par des liens de solidarité et d’exploitation, avec les hôtels et les garnis où s’entassent les nouveaux venus, les sociétés de secours mutuels, les cercles politiques et culturels animés par d’infatigables militants, la vie trépidante des cafés bellevillois, les combats antifascistes et les grèves de 1936, jusqu’aux pages sombres de la défaite de 1940 et de l’Occupation.

Benjamin SchlevinBenjamin Schlevin © Radio France – Editions de l’Echappée

Un hommage à Batia Baum.

« Née en 1941, Batia Baum a été cachée pendant la guerre, d’abord avec sa mère, résistante, puis dans une famille d’accueil. Très tôt, elle comprend que parler le yiddish, langue de sa mère, constitue un danger, mais représente en même temps ce qu’elle appelle une « langue de contact ». Après la guerre, elle est placée dans une maison d’enfants, où elle est imprégnée de l’éducation yiddish laïque. Ce n’est que plus tard qu’elle reprendra l’apprentissage de cette langue et en fera son instrument de travail.

Grâce à Batia Baum, des œuvres de très nombreux auteurs (Mendele Moykher Sforim, Yitskhok Leybush Peretz, Peretz Markish) et poètes (Avrom Sutzkever, Miriam Ulinover) sont passées dans la langue française. Elle a aussi traduit plusieurs témoignages de première main sur la Shoah : *Archives clandestines du ghetto de Varsovie (*Fayard/BDIC, 2007), Écrits I et II : témoignage d’un Sonderkommando d’Auschwitz, de Zalmen Gradowski (Kimé, 2013) et Entre les murs du ghetto de Wilno le journal de Yitskhok Rudashevski (L’Antilope, 2016).

Son talent, son exigence, sa créativité en matière de traduction ont été récompensés par de nombreux prix : deux fois distinguée par la Société des Gens de Lettres – prix de traduction Halpérine-Kaminsky découverte (1996) et Grand Prix de la Société des Gens de Lettres (2017) –, ainsi que / elle a également reçu les prix Korman, Cukierman et Leon Skop-Féla Rosenbaum décernés pour son action en faveur du rayonnement de la culture yiddish. Elle a également été une enseignante exceptionnelle au centre Medem Arbeter Ring et à la Maison de la Culture Yiddish, où elle a transmis sa passion de la langue et de la traduction à plusieurs générations. » (Notice sur le site du Mahj)

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/talmudiques/benjamin-schlevin-un-ecrivain-yiddish-au-coeur-de-belleville-7227655

•

et alii, il vous faut faire la sieste.

Surtout après le gros gâteau bourratif expédié ci-dessus.

Merci d’avance!

JE NE COMPRENDS PAS POURQUOI l’ordi a multiplié ainsi

peut-être hier quand on a remis la connexion COUPEE

excuses je suis désolée; peut-on effacer le surplus?

@ UNE MAIN

VOUS Avez raison, je ne me le pardonne pas; je vais chauffer mes mains sous l’eau chaude

10.43, c drôle christiane, voyez, j’arrive à un âge où quelque chose se transforme résolument dans ma carrière de lecteur. J’ai dévoré l’œuvre intégrale d’innombrables écrivains ma vie durant, sans jamais trop me poser la question de savoir nécessairent qui ils furent exactement, hormis leurs ‘auto) biographies et leurs journaux dot la lecture venait souvent après coup de leurs romans… Je n’étais pas un homme des images ni de télévision, mais de papier. Quand, par hasard, je tombais naguère sur une de mes « vedettes » vivantes à la télé (genre Le Clezio ou Modiano, chez Pivot, par ex.), j’étais fasciné d’observer à quel point leur visage pouvait me dire quelque chose de leur écriture intimement connue, mais à dire vrai, jamais déduite de leur vie réelle ou supposée. Or, je m’aperçus progressivement qu’à partir du moment où leurs visages et/ou mimiques s’étaient imprimés en moi, leur bouquins ultérieurs perdaient de leur saveur. Je m’ingéniais à les lire néanmoins, mais la gourmandise de leur saveur d’antan s’était bel et bien diluée, sinon aseptisée.

Mais voilà qu’aujourd’hui, je fais l’expérience inverse… Comme je ne relis pas mes écrivains « mythifiés » de jadis (je préfère toujours en découvrir de nouveaux), j’ai du plaisir à les entendre parler, au passé ou au présent de leur ‘oeuvre’, comme nous le faisons vous et moi, quand ils sont amenés à les évoquer. Ils le font masi jamais avec les mots de leurs livres. L’expérience de cet immense décalage est en troublante. Ce Perec George par ex., dont je n’avais jamais osé lire la Disparition depuis 1969… Je viens (enfin ?) de faire à 70 ans (ce qui me rend d’ailleurs rétrospectivement un peu triste de ne pas l’avoir pas rencontré plus tôt). Et bien voilà… Je tombe sur un itw de l’époque que je ne connaissais pas. Et je le vois cemme j’entends ses propres explications, ses maladresses, ses silences, son plaisir évident, sa timidité et modestie face un insupportable journaliste littéraire comme il y en avait tant. Je le démystifie d’emblée, mon écrivain mythique. Je peux enfin me dire que je partage quelque chose d’avec sa personne et son humanité… Oui, il est devenu un être humain, comme je le suis, et comme je lui ressemble. Nous n’avons certes pas eu la même vie, ni la même pulsion créatrice, ni connu les mêmes affres, mais il est là, lui, devant moi, pour l’éternité. Il me dit quelque chose dont ses livres m’avaient parlé, ému, fait pleuré ou rire, mais sans que j’eusse pour autant jamais trop mentalisé leur adéquation avec sa simplicité et sa banalité d’auteur de chair et en os.

Voilà, chère Christiane, pourquoi je serais bien incapable, comme vous le faites, de trier entre ce qui m’a le plus touché de la vie mode d’emploi, de W un souvenir d’enfance, ou de La Disparition. C’était le même Georges Perec, mon GP. Il n’y en eut pas deux,

Merci de m’avoir ainsi offert une occasion de clarifier cette bifurcation tardive dans ma vie d’amateur de littératures diverses, variées et inépuisables. Bàv,

Bien que nous puissions nous identifier à l’artiste qui a réalisé cette œuvre*, je ne pense pas que la connaissance de sa sexualité puisse nous apporter plus d’informations que l’image elle-même.

* https://holusion.com/static/img/posts/2024_lascaux/04_LaNef_02.jpg

La seule conjecture que nous puissions émettre est que le peintre a entrelacé les pattes postérieures pour suggérer la profondeur, car c’est ce que nous observons. Cependant, il est tout aussi possible qu’il les ait représentées de cette manière parce que c’est ainsi qu’il les a perçues (voir Wittgenstein).

En bref, trop de contenu produit déjà du didactisme et tue l’art. Si par-dessus le marché nous commençons à penser-agir comme des concierges, nous finirons rapidement dans une fosse septique. Ce n’est pas par caprice que la distinction entre public, privé et intime a été faite.

peut-on effacer le surplus?

Hélas, nous l’avons digéré à notre insu presque…

Il nous reste le cabinet, mais pas celui de lecture!

Langue française

Dansd une émision de France Culture, où les quatre participants sont de très haut niveau, j’entends une dame , qui dirige une revue prestigieuse, employer le terme « errements » au sens du terme

« erreurs ». Elle n’est paqs la seule à commettre cette …erreur. Dans le dernière édition du dictionnaire de l’Académie française, que j’ai la chance de posséder, on peut lire ceci. « Errements (…) Manière d’agir, démarches habituelles.(…) » Et, en caractères gras : « Ce mot ne doit pas être employé dans le sens d’Erreurs ».

Eh oui !

A la lueur des papes qu’il a connus, le léZard se demande d’où viendra le prochain pape ?

https://www.lelezarddeparis.fr/mes-papes

JJJ, vous êtes épatant. C’est tellement émouvant ce que vous venez d’écrire. Vous traversez les miroirs ! Vous auriez plu à Cocteau ! Mil mercis. (Mil, écrit comme je l’aime.)

« Je n’en sais pas plus et franchement cela ne me passionne pas. »

C’est ton problème, closer.

Mais pourquoi reprocher à ceux que cela intéresse de connaitre la vérité ?

Le pape a dit aussi « c’est pas la France ici, c’est Marseille ».

Une amoureuse dira, elle, « c’est Marseille ici, BB ».

Ainsi la vie va.

Et alii,

Ce n’est pas grave pour le surplus, ce peut être un copié-collé de trop.

Complexifier dites vous, et récemment, vous nous aviez donné un lien sur la nuance. Augmenter était une simple opposition à réduire, mais vous avez raison.

C’est François. Il est venu chez nous en nous aimant. Comment cela change la vie.

JJJ, vous écrivez Ils le font masi jamais avec les mots de leurs livres. L’expérience de cet immense décalage est en troublante. »

Si c’était les mêmes mots, il n’aurait pas eu besoin de l’écrire, ce livre. Là, ils construisent une passerelle.

Mais le livre est écrit et pour y accéder il n’y a que la lecture, pas leur parole. Ce sont deux mondes différents comme un reflet. Passez la main sur l’eau, l’image s’efface.

Un pape épatant qui ait la patate, voilà ce qu’il nous faut!

Je suis sur l’eau et l’image demeure!

@ Vous auriez plu à Cocteau ! … et que je le sais bien, si vous saviez, CP !… – « Je reste avec vous », (Jean).

@ Mil mercis. L’an mil de l’Emile (francs/jour). Couic 😉

@et alii

ne pas oublier aussi cette évocation riante et sympathique du petit peuple juif immigré de Belleville entre les deux guerres par celui qui y était dans les années 30 un titi ashkenaz :

BABEL-VILLE de Joseph Bialot

@ 14.40… et il y a des écrivains qui lisent leurs livres pour les malvoyants et autres amblyopes. L’expérience émotionnelle de la lecture d’un livre écrit par son auteur pour le compte de ces « personnes en situation de handy cap » (sic), reste intimement liée aux sinuosités de la voix de leurs émetteurs. Il s’en suit une autre petite musique de nuit dont nous n’avons aucune espèce de conscience. Et croyez moij, Ch., leur imaginaire émetteur/récepteur/de non lecteurs plus assidus en est profondément différencié du « nôtre », d’après ce qu’ils ont pu en témoigner avec moij. S’agissanbt des lecteurs en braille, -et c’est du reste assez troublant-, leur imaginaire sur le monde des écrivains découvert par le toucher ne diffère pas fondamentalement du nôtre passant essentiellement par la vue… Mais, là, je ne vous apprendrais rien, je pense, chère Ch.

« Cette affaire reste pour la police une des enquêtes les plus retentissantes de l’après-guerre : 60 000 cotes judiciaires, un dossier lourd d’une tonne et demie, conservé dans les coffres-forts du tribunal de Versailles[65]. »

wikipedia sur l’affaire Markovic!

Loin de moi l’idée de fustiger ceux qui s’intéressent à une affaire criminelle de ce retentissement et qui plus est, toujours mystérieuse, JB.

Il ne s’agit pas là de ragots sur la vie sexuelle d’un acteur, mais d’une affaire publique qui a eu un écho politique énorme.

@ Passez la main sur l’eau, l’image s’efface (14.40).

Mais qui sont donc Séraphin Monge et Marie Dormeur ?…

– Juste un bruissement d’ailes, comme chez Paul Ed’Elle, comme les caprices de sa fantaisie.

Eh oui, ayant connu de près une famille de malvoyants, voire pour l’un pas voyant du tout. Mais le toucher leur renvoyait un alphabet donc des mots, donc la même approche que des voyants. Tout était plus compliqué pour les couleurs sauf s’ils lisaient Rimbaud…

J’aime écouter la lecture d’un livre. Plaisir souvent offert à la radio.

Non mon questionnement vise autre hose que vous avez tellement approché dans le début de votre long commentaire. Après vous vivez un renoncement demandant à ces sorciers du verbe d’habiter notre monde. Les Visiteurs…

Vous m’amusez, espiègle et d’âge. Le gouvfu toi, qui pouvait tout dire dans avoir la tête tranchée pour impertinence.

espiègle et sage

le fou du roi

Encore une fois je n’ai pas relu ayant l’impression que les mots allaient être dociles et qu’ils allaient cesser de jouer les trouble-lettres. On va finir par écrire comme Queneau !

« L’affaire Mehdi Ben Barka » n’a pas encore été totalement élucidée à ce jour. Et dieu sait pourtant que le préfet Roger Frey y a trempé, et que De Gaulle se crut obligé de réformer nos services de renseignement. Mais qui s’en souvient, au juste, hormis la très vigilante DHH ? Bàv,

Déjà que « l’affaire Malik Oussekine » se recouvre d’une chape pour nous jeunes générations voltigeuses… Maurice Rafjus voulut y voir un invariant des travers de la police politique française. Quoiqu’aujourd’hui tout le monde de gauche n’en pince plus que pour le vendéen Retailleau. C’est comme ça. Inutile de polémikeur.

Ah oui, « grain d’aile ». Comme le nom de naissance Grindel.

Il est bien joli ce conte. Choisir entre ses mains et ses ailes : pas facile mais avoir pu volet même un instant… Ô sublime Icare. Que n’a-t-il choisi la lune plus que le soleil…

voler

d’accord avec Christiane, magnifique commentaire 3j !!!

un commentaire qui nous rappelle à quel point l’art est une falsification consciente de la réalité.

Platon comme Nietzsche critiquent cette falsification, mais comment supporter les réalités insupportables du monde sans cette belle falsification sans laquelle le monde serait désespérément triste, ne vaut-il pas mieux mieux pleurer sur cette falsification qu’est un livre, un film, une musique ou un tableau plutôt que pleurer sur le monde lui-même ?

combien de fois entend-on dire j’aime particulièrement les films ou les livres qui me font pleurer, comme pleurer devant un tableau représentant le Christ sur la Croix, ou le jeu tellement parfait d’un acteur dans son rôle, toutes ces falsifications faites pour nous émouvoir, tester notre capacité à nous émouvoir…

c’est pourquoi il ne faut jamais perdre l’occasion de rendre hommage à cette falsification consciente de la réalité du monde qu’est l’art !

Pour toi, Jazzi, ce poème de Queneau.

« Je me couchait sur un divan

et me mis à raconter ma vie,

ce que je croyais être ma vie.

Ma vie, qu’est-ce que j’en connaissais ?

Et ta vie, toi, qu’est-ce que tu en connais ?

Et lui, là, est-ce qu’il la connaît,

sa vie ?

Les voilà tous qui s’imaginent

que dans cette vaste combiné

ils agissent tous comme ils le veulent

comme s’ils savaient ce qu’ils voulaient

comme s’ils voulaient ce qu’ils voulaient

comme s’ils voulaient ce qu’ils savaient

Comme s’ils savaient ce qu’ils savaient.

Enfin me voilà donc couché

sur un divan près de Passy.

Je raconte tout ce qu’il me plaît… »

« Chêne et chien » (1937). Poème qui traite de psychanalyse

« Il y a une petite voix qui parle et qui parle et qui parle… »

Je me couchai

celui qui peut deviner, ne fut-ce que partiellement, à quelle conséquence mène tout soupçon profond, celui qui connait le froid de la solitude à laquelle nous condamne toute conception du monde complètement différente de la conception généralement admise, celui-là comprendra aussi combien souvent pour me guérir de nous-mêmes, ne fut-ce qu’un instant, nous sommes obligés d’aller chercher refuge dans quelques vénération, dans la haine,dans la science, dans la légèreté d’esprit, dans la bêtise et pourquoi pas, dans le cas où nous ne trouvons pas tout p^rêt ce dont nous avons besoin pour adoucir notre douleur, nous permettre de créer nous-mêmes, inventer, falsifier…

voilà les conseils du saint patron des complotistes : apprendre à falsifier !

Nietzsche est celui, dans toute l’Histoire des hommes, qui a rendu le plus bel hommage à la falsification.

Eh non! Ce n’est pas « la cane de Mr de Balzac »,qui ne serait qu’un palmipède, mais « La Canne de Mr de Balzac »! Cette canne qui vous donne le pouvoir de l’invisibilité! Croyez-en un spécialiste de Delphine p)lus que de Sainte Marie Majeure…

@JJJ

Eh oui justement, l’affaire Benbarka j’y ai repensé ces jours-ci

Ce qui m’a rappelé cet enlèvement du tiers mondiste marocain chezLipp(en 1962 1963 ou 1964?),c’est l’enlèvement récent en France d’un résistant au régime de Tebboune par les services secrets algériens ;une opération initiée à haut niveau et montée sous la houlette d’un agent consulaire de ce pays ,dont notre ministre de l’intérieur a demandé officiellement l’expulsion

Mais une différence de taille

Pour ben Barka ,qui a fini dissout dans un baquet de soude ,il est établi aujourd’hui que les services secrets français avec leurs barbouzes ont contribué a la « réussite » de cette opération lancée par le ministre marocain Oufkir, plus tard tombé en disgrâce

Une histoire dont je suis probablement la seule ici à être en mesure de me souvenir

Prendre Nietzsche pour un caniche?

***

» Relisons attentivement le texte. Nous remarquons que le mot « apparences » y est tantôt mis entre guillemets, tantôt non. Comme l’a remarqué Eric Blondel, la plupart du temps, quand Nietzsche utilise les guillemets, c’est qu’il cherche à prendre ses distances avec le mot employé.

Ainsi, « apparence » mis entre guillemets désigne l’apparence dans son ancienne signification, définie exclusivement par son opposition à une « vérité logique » ou à une « réalité » sous-jacente. Il en est d’ailleurs de même de tous les mots dont Nietzsche cherche à se débarrasser : « phénomènes », « vérité logique », « réalité » (au sens où elle s’oppose à l’apparence), « monde-vrai » . Au contraire, quand Nietzsche supprime les guillemets, il entend l’apparence comme dénuée d’envers. Il y a donc bien deux « sens » du mot « apparence » : l’ancien, refusé par Nietzsche, comme en témoigne l’usage des guillemets, et le nouveau, celui dans lequel « l’entend » Nietzsche. Par conséquent, on peut dire, comme en témoigne un autre texte, célèbre : « En même temps que le monde vrai, nous avons aussi aboli le monde des apparences ! », tout en conservant l’usage du mot « apparences », à condition de prendre garde à ne pas retomber dans son acception ordinaire.

Mais à ce niveau, une question évidente devrait s’imposer. Si le monde tout entier peut être pensé comme un pur jeu d’apparences sans fond et dans lesquelles la volonté de puissance passe toute entière, que devient la distinction traditionnelle de l’art et de la vérité ? Si « le monde est tout entier art », mieux, si l’on est forcé de considérer le monde comme une « œuvre d’art s’engendrant d’elle-même », que devient l’œuvre d’art entendue comme produite par un artiste ? Autrement dit, comment passe t-on d’un problème cosmologique (tout est apparence, la volonté de puissance elle-même ne peut être conçue que comme apparence) à un problème esthétique (comment l’œuvre d’art est-elle possible) ?

Pourquoi Nietzsche écrit-il : « L’art vaut plus que la vérité » ? On sait en effet que le monde est exclusivement constitué d’apparences. Par conséquent, il ne devrait plus y avoir aucune différence entre le faux et le vrai, autrement dit entre l’art et la vérité.

Nietzsche ne recule devant aucune conséquence de son interprétation : « La vérité », elle aussi, est « un type d’erreur ». La vérité est une apparence, au même titre que l’œuvre d’art. Seulement, il ajoute : « sans laquelle une espèce d’êtres vivants ne saurait vivre ». « La vérité est ce type d’erreur sans laquelle une espèce d’être vivants ne saurait vivre ». On ne saurait donc s’en tenir à un strict nivellement du vrai et du faux. Si tout est apparence, il n’en reste pas moins que toutes les apparences n’ont pas le même statut.

Qu’est-ce, en effet, que la vérité pour Nietzsche ? A l’origine, une simplification du chaos de nos sensations. Dans un monde où tout est perpétuellement mouvant, où tout bouge sans cesse, un minimum de stabilité est nécessaire : « La connaissance est falsification de ce qui est polymorphe et non dénombrable en le réduisant à l’identique, à l’analogue, au dénombrable. Donc la vie n’est possible que grâce à un tel appareil de falsification ». La connaissance, autrement dit la volonté de puissance artiste, interprète, invente, simplifie, schématise, réduit à l’identique ce qui est multiple afin de s’y retrouver et d’asseoir sa domination. En ce sens, si notre corps est une multiplicité organisée de nombreux vouloirs de puissance, il n’en a pas moins besoin de se donner une unité fictive afin d’agir sur l’extérieur: « Il est essentiel que l’on ne se méprenne pas sur le rôle de la “conscience” : c’est notre relation avec le “monde extérieur” qui l’a développée… On tient habituellement la conscience même pour un sensorium global, pour une instance suprême : cependant elle n’est qu’un moyen de la communicabilité ». Il en est de même de l’interprétation mécaniste du monde, qui n’est qu’« un art de schématiser et d’abréger, une maîtrise de la diversité par un art de l’expression », mais un art nécessaire, « afin de rendre plus facile la calculabilité de la nature et par conséquent sa domination ». Bref, toutes nos idées d’unité, d’être, de mesure, sont fausses, mais utiles. Et c’est en cette utilité que réside leur valeur : « Ce qu’est la valeur, du point de vue de la vie, décide en dernier ressort ».

Comment se fait-il, alors, que Nietzsche en vienne à dire : l’art vaut plus que la vérité ; mieux : « nous avons l’art afin que la vérité ne nous tue pas » ? C’est que la vérité, pour lui, est effectivement une forme d’art, une sorte d’apparence artistique, mais qui s’est oubliée en tant que telle. Nietzsche ne prétend pas anéantir toute forme de vérité, ce qui serait d’ailleurs absurde, mais nous rappeler son origine fictionnelle : la vérité est un type d’erreur sans laquelle l’homme ne saurait vivre. Ce qui implique que soit reconnu son caractère de fiction : « … il est nécessaire que quelque chose soit tenu pour vrai, non pas que quelque chose soit vrai ». Ce qui fait problème, ce n’est pas que quelque chose soit tenu pour vrai, mais que ce quelque chose se transpose en un autre monde, « imaginaire ». Ce qui fait problème, c’est que ce qui était à l’origine simplement tenu pour vrai se définisse maintenant « en opposition » à l’apparence, que le vrai se mette maintenant à contredire, à nier, le seul et unique plan de réalité, celui des apparences.

On comprend alors le bien-fondé de la critique nietzschéenne de « la volonté de vérité ». Un texte de 1885-86 résume ce que nous disons depuis le début : « “A quelle profondeur l’art pénètre-t-il l’intimité du monde ? Et y a-t-il, en dehors de l’artiste, d’autres formes artistiques ?” Cette question fut, comme on sait, mon point de départ : et je répondis Oui à la seconde question ; et à la première “le monde est lui-même tout entier art”. La volonté absolue de savoir, de vérité et de sagesse m’apparut, dans ce monde d’apparences, comme un outrage à la volonté métaphysique fondamentale, comme contre nature… vouloir connaître là où l’apparence constitue justement le salut — quel renversement, quel instinct de néant ! ». Voilà donc ce que cache « la volonté de vérité » : la volonté de néant, la haine de la vie et de son caractère le plus essentiel, la volonté d’apparence. Voilà ce que veut l’être assoiffé de vérité et de rien d’autre : nier l’apparence, anéantir le monde en tant qu’apparence.

Si donc Nietzsche accorde plus de valeur à l’art qu’à la vérité, ce n’est certainement pas pour abolir leur distinction, mais justement pour empêcher la volonté de vérité laissée à elle-même, « la volonté absolue de savoir, de vérité et de sagesse » de développer ses ultimes conséquences et de parvenir à cette dernière “vérité”, à savoir que de vérité, il n’y a pas et il n’y a jamais eu et que par conséquent, tout mérite de s’abîmer dans l’indifférencié : « Rien n’est vrai, tout est permis ! ». « Ayant tiré conclusion sur conclusion, la véracité chrétienne finira par tirer la conclusion suprême, la conclusion contre elle-même ; cela arrivera quand elle se posera la question : “que signifie la volonté de vérité ?”… Point de doute, à partir du moment où la volonté de vérité devient consciente d’elle-même, la morale s’écroule ». Contre ce « spectacle effrayant entre tous », ou plutôt pour le rendre « riche d’espoirs » (car il est pour Nietzsche inévitable), Nietzsche dresse la volonté d’apparence assumée comme telle, l’art : « l’art, en quoi le mensonge se sanctifie, en quoi la volonté de tromper a la bonne conscience de son côté », l’art est la seule force antagoniste capable de lutter contre l’idéal ascétique à l’œuvre dans la science. Si Zarathoustra danse et rit , c’est qu’il sait, contre l’esprit de sérieux et de pesanteur, qu’il n’y a pas de vérité au sens absolu du terme, qu’il n’y a pas lieu par conséquent d’en devenir le « martyre » , et qu’elle peut subsister, mais à la condition qu’elle se connaisse comme une fiction indispensable à la vie. La vérité n’est mortifère que si elle se prend à son propre jeu. Mais si elle se reconnaît comme fiction, c’est-à-dire si elle respecte sa subordination originaire à l’art, elle est bienfaisante.

Il n’y a donc aucun esthétisme chez Nietzsche. Une formule comme : nous avons l’art pour ne pas périr de la vérité, ne signifie pas que l’art est le dernier refuge au désespoir devant la perte de tout centre de gravité, mais que la primauté de la science sur l’art instituée par Platon doit être retournée et remise à l’endroit. Rien n’est plus éloigné de l’enseignement de Nietzsche que de croire qu’il veut abolir toute forme de vérité. Ce que veut détruire Nietzsche, ce n’est pas la vérité, c’est la vérité en tant qu’indépendante du monde des apparences.

Nietzsche ne dresse pas l’art contre la vérité, mais contre la volonté de vérité, contre la volonté de vérité à tout prix et contre la volonté de néant qui lui est inhérente. « L’art vaut plus que la vérité » ne signifie pas nier la vérité en tant que telle, mais la faire rejoindre le plan des apparences, dont elle fait partie intégrante. »

https://shs.cairn.info/revue-le-philosophoire-2002-3-page-175?lang=fr

La popularité de Donald Trump en chute libre aux États-Unis

Aux États-Unis, le cap des 100 jours est traditionnellement l’occasion de mesurer la popularité d’un nouveau président à travers une vague de sondages. Après trois mois marqués par des décisions radicales, des revirements et une communication omniprésente, Donald Trump est confronté à une importante défiance, selon une enquête publiée par Washington Post-ABC News-Ipsos.